越中おわら”風の盆”の代表的な歌詞である「八尾四季」は、日光に生まれた画家で、歌人としても知られる小杉放菴が、1928(昭和3)年、医師・川崎順二によって八尾町へ招かれ、新たな歌詞の制作を依頼されて詠んだものです。翌1929(昭和4)年には、若柳流宗家の若柳吉三郎が振り付けた新踊りが、日本橋三越で開催された富山県物産展のアトラクションで披露され、多くの人たちから高い評価を得ました。

その後、八尾には長谷川伸、野口雨情、佐藤惣之助、藤原義江、高階哲夫など、多くの文人や優れた音楽家が訪れ、小説やドラマに取り上げられるなどして、9月1日から3日までの3日間に、約25万人もの「おわら踊」ファンを呼び込むほどとなった現在の隆盛につながります。今日、小杉放菴は、おわら中興の祖と称される川崎順二(医師/越中民謡おわら保存会・初代会長)とともに、「八尾の恩人」と讃えられています。

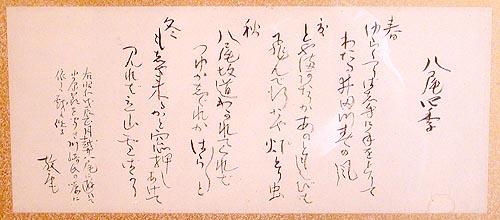

八尾四季

春 ゆらぐつりは志 手に手をとりて わたる井田川 春の風

(♪ゆらぐ釣橋 手に手を取りて 渡る井田川 オワラ 春の風)

夏 とや満阿たりか あのともしびは 飛んで行たや 灯とり虫

(♪富山あたりか あの燈火は 飛んでゆきたや オワラ 灯とり虫)

秋 八尾坂道 わ可れてくれば つゆか志ぐれか はらはらと

(♪八尾坂道 わかれて来れば 露か時雨か オワラ はらはらと)

冬 も志や来るかと 窓押しあけて 見れば立山雪ば可り

(♪若しや来るかと 窓押しあけて 見れば立山 オワラ 雪ばかり)

右昭和戊辰正月越中八尾に遊ひて

小原節を聞き川崎氏の嘱に

依って戯に作る

放庵