UP dated 2024.05.07�@Rev.24.08.30

�@�g�e�тɉ����ā@50MHzAM���\�B�@�@�@�@�E�ʐ^�G�E��ɁA�^�b�`�G���L�[(K16-3 PIC12F1822�����)����t��7MHzCW�^�p

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�E���\��t���̃p�h���L�[(K16-2)�ɂ��Ă��悵

HF��(0.5-30MHz)+50MHz�̃W�F�l�J�o��M�@�@�\������AHF��7M, 10M, 14M, 18M, 21M, 28M�̃}���`�o���h�g�����V�[�o�iCW/SSB/AM�j�ƂȂ���̂삵�܂����B

(K19)�L�b�g�݂̂ł́A�o��0.5mW(-5dBm)�ł����A���̌�i��(OP-18) J310GG Amp+RD00HVS1+RD06HHF1 �̃��C���i�b�v�́@miniTX���j�A�Ƒg�ݍ��킹�ďo��3W�ƂȂ�܂��B�@

(K19)�̂�0.5mW�Ł@QRPp��M�L�^�ɒ��킷�邩�A(OP-18)�Ƒg�ݍ��킹�A�g�я��^�g�����V�[�o�[�Ƃ��邩�́A���R�ł��B

����@�́A�^�J�`YM-200(200Wx150Dx40H)�� (K19)��(OP-18)��g�ݍ��݂܂����B

�O���d���Ƃ��ā@13.5Vx2A�d�����������܂��B�@

�d�l

�@�O�`���@�@YM200�@200Wx 45H x 150D

�@�d�� 750g

�@���g���͈́@��M�o���h�@0.5MHz-30MHz + 50MHz

�@

�@�@�@�@�@�@����M6�o���h�@7M 10M 14M 18M 21M 28M�@(10M,18M,28M�́ALPF������ɂ�����̂ŏo�́�1�v)

�@�@�@�@�@�@�@�@�iLPF�͊��3��H����A3.5-50MHz�̔C�ӂ�3�o���h��g�ݍ��߂܂��j

�@�d�g�`���@A1A(CW) , J3E(LSB/USB)�AAM�i�o�͂́A1/4�ɂȂ�܂��j

�@���g���X�e�b�v�@�ŏ�50Hz ����� 0.5kHz, 9kHz, 10kHz

�@�A���e�i�C���s�[�_���X�@50���s���t�A�@BNC�W���b�N

�@��i�d���@13.5VDC (��H���ꕔ�ύX���邱�Ƃ� 19VDC�Ŏg�p�ł��܂��B���̏ꍇ�́A�o�͖͂�6W�j

�@����d���@13.5VDC��M�� 0.3A

�@�@�@�@�@13.5VDC���M3W�o�͎� 2A �A

�@��M���x�@0.25uV(-120dBm)�ȏ� �@AM�́A3uV���x

�@�X�v���A�X���x�@-50dBc�ȉ�

�@��1���Ԏ��g��; 64MHz �A��2IF;12MHz

�@Filter�ш�(-6dB)�@2.4kHz(SSB/CW) ,5.5kHz(AM)

�@Local OSC�G DDS�R���{�ɂ�� 64.5MHz�`118MH���@

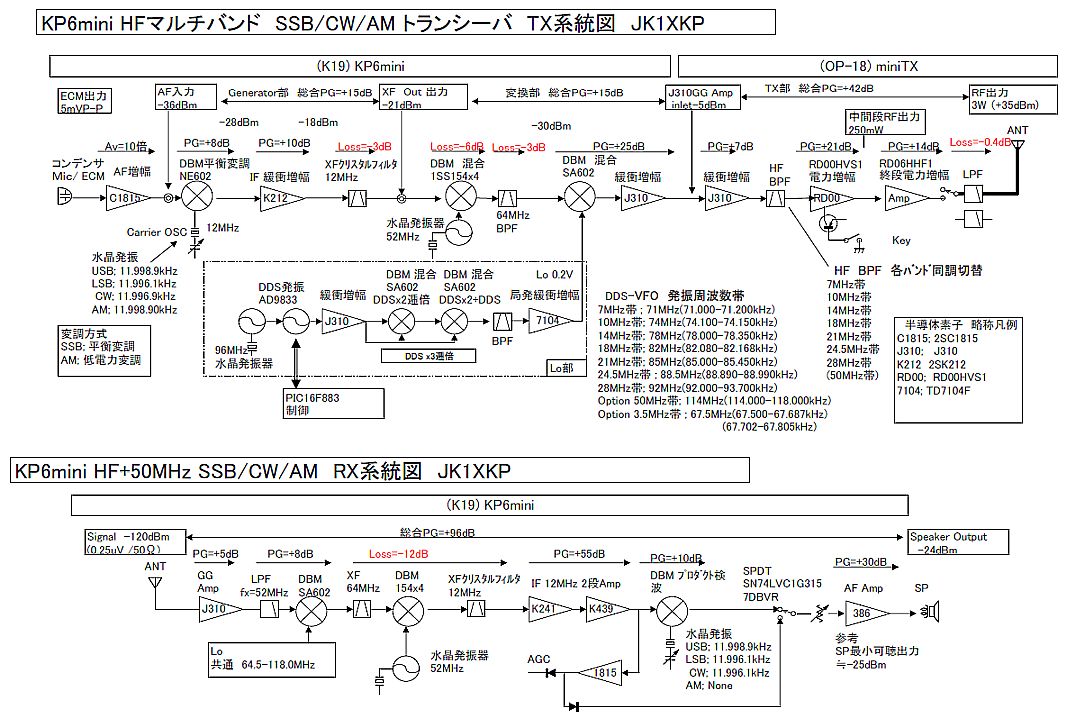

TX�Ƃ��ē��삳�����Ƃ��A����с@�[�l�J�o��M�@�̌n���}�́A���}�̂Ƃ���ł��B

�^�J�`YM-200�ɑg�ݍ��O�ς́A�ȉ��̎ʐ^�̂Ƃ���ł��B

�E���̐e��́A18mm�X�y�[�T�Ŏx�����A�����ɂ́A����12mm��ϲװ��߰��(�H��116023)�����t���Ă��܂��B�����A����SP�́A386D�̏o�͂ł͉����c�ނ̂�(SP��݂ɒ�Rذ�ޓS�Ђ��z���t�����Ă��Ęc����)�B�ł���� �����ł����ʂ�傫������ɂ́A�ʂ�SP(�H��109013)���ǂ��B�������A����͌���17.5mm�Ȃ̂ŁA�P�[�X��Ƀ�50mm�̌����J���āA���ߍ��܂Ȃ��Ǝ��[�ł��܂���B

�@

�@�P�[�X���ЂƂ傫�����ā@Y-M250�ɂ���A�������Ƒg�ݍ��߂܂��B

�O�����قɂ͂����܂��AF-VR�AEncoder�ATactSW4�ɑウ�ā@�����͂˂�����g�O��SWx2�AMic�AKey Jack�ASҰ���ATX_MonitorLED���B

�@Tact SW�́ABand�ؑցAStep�ؑցAMode�ؑցAMemo��4������܂��B

�B

�@�t�����g�p�l���E�[�́A�G���L�[���xVR�ŁA���̏㕔�̃e�X�g�s���W���b�N(���A��)�́A�����ɃG���L�[�p�h�����������ނ悤�ɂ��܂����B

�E(K19)KP6mini�ުȶ��TRX HF+50MHz SSB/CW/AM 6�o���h�@KIT�������p�̕��́A��PIC�̔Еz�̃y�[�W���������������B

(K19)KIT�݂̂ł̏o�͂́A0.5mW�ł����AOPTION-18/KP6miniTX���j�A��lj����āA�o��3W�ƂȂ�܂��B

���g���́A7�Z�O�����gLEDx6���\���ŁA���[�́uc�v�́ACW-Mode�ł��邱�Ƃ������Ă��܂��B�G���R�[�_���Ƃ����ɂ́A���g���̐������\������܂����AMode-TactSW�����傢���������Mode�́uc�v�uU�v�uL�v�uA�v���\������܂��B��������Mode�ύX�ƂȂ�܂��B

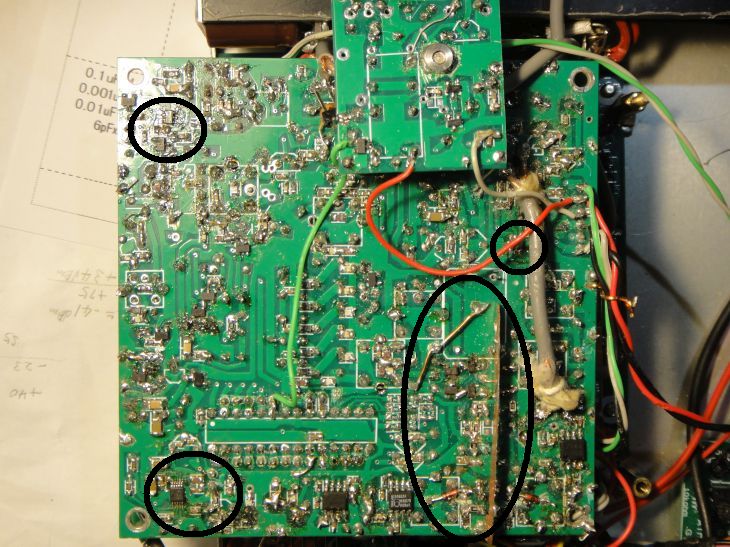

���́A�P�[�X�����̎ʐ^�ł��B (K19)��(OP-18)�������Ƃ��Ɂ@��T�C�Y�́A100x100mm�ŁA���̂ӂ����@YM-200�i���@198mm�j�Ɏ��[���Ă���̂ŁA���݂��ɍ��������炵�āA�������ł́A3mm�قǏd�˂Ĕz�u���Ă��܂��B�@

�@�E�����́A(K19)�e��A���������A(OP-18)miniTX���j�A��ł��B

HF�@7M, 10M, 14M, 18M, 21M, 28M�́@6Band�}���`�o���h�g�����V�[�o�iCW/SSB/AM�j�@RF�o��3W�ł��BKP6mini�Ɩ��t���܂����B

��Ȏd�l�͈ȉ��̂Ƃ���B

�P�jPCB�́AKP6mini�e���(100mmx100mm)�AJ310x2 GG Amp(32mmx43mm)�AKP6mini_TX���j�A(100mmx100mm)�A��3�̊�@���\������܂��B

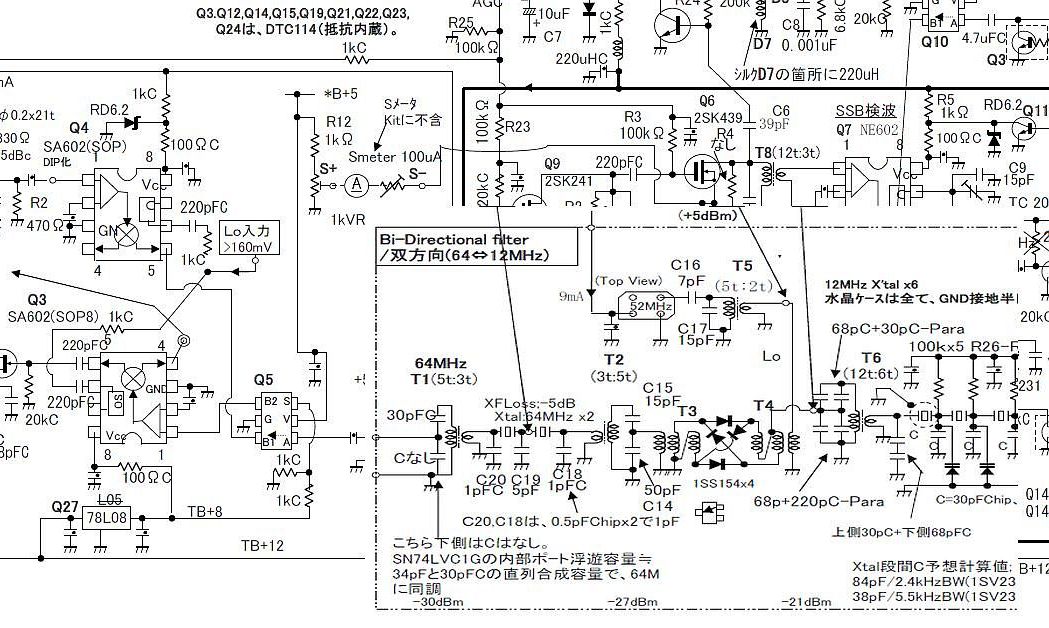

�Q�j��1 IF=64MHz�A��2IF=12MHz�B�ǔ��́AAD9833_DDS(21.5�`39.33MHz) ���@SA602�łR���{���A64.5�`118MHz �𒍓��B

�@DDS�o�͂��R���{����Ƃ����̂́A�X�v���A�X�̊ϓ_���疳�d�Ƃ��v���܂������A���킵�܂����B�Œ���g���Ȃ�A�g�����W�X�^�Řc�������{�ABPF�ŖړI�M�������o���A�Ƃ����̂����ʂł����A����́A�L�ш�̒��{�ł��A�����g��RX��M�ւ̉e�����ŏ����ɂ��邽�߂ɁA�\�Ȍ��菬�M���ŏ������������A�Ƃ����v��������܂����B����ŁA�ߋ��ɂ�����Ǝ����������Ƃ�����ASA602��p�������{��H�Ƃ��܂����B�@�ڍׂ͌�q���܂��B

�R�j���M�M��Generator���́ADBM��NE602(���p)���g�p���AIF̨����́A12MHz X'tal x6�i�̃��_�[�^�B����������DBM��IF64MHz�ɕϊ����ADDS�R���{�ǔ��ƍ������A3.5-50MHz�M���Ă��܂��B����12MHz��64MHz�ϊ����́A�o�����M���������ł��A���p�ł��B

�v���_�N�g���g���ǔ��́A12MHz Xtal�̔��U���g�����ς��āAUSB/LSB/CW/AM�ɑΉ����܂��BCW/AM�̑��M���́ANE602��Pin1�ɔ����d����^���āA�L�����A�������R�炵�A�����g�Ƃ��Ă��܂��B

�S�j�e���TX�o�͕��́ASA602�ɂ��@IF64MHz����̖ړI�M���ϊ��ŁA������H�͂���܂���̂ŁA(K19)�e��ł́A�ړI�M���ȊO�A��ɂ��̍����g���A���ʂɔ������Ă��܂��B�@�����X�v���A�X�́A��i��(OP-18)�̊�̓����R�C���ɂ�菜�����Ă��܂��B

�@�e��o�͂́A��-5dBm�ŁA���̌��J310GGAmp�Ł@+3dBm�ɑ������ARD00HVS1+RD06HHF1��miniTx���j�A�ɓ��͂��Ă��܂��B

�T�jRD00HVS1+RD06HHF1��RF���j�A�A���v���́A33dB�̃Q�C��������A�ŏI�o�͖͂�3-4W�ł��B�@

���}�́ACWӰ�ނł̊e����ނ̎����l�B(��ݸ)dBm�́AJ310x2 GGAmp�o�����A(�ΐF)dBm�́ALPF�ʉߌ�̍ŏI�o�͂ł��B�@����Watt���Z���A�����ł��B

�@7�C14�A21MHz�т�3W�ł����A10�A18�A28MHz�т́A��1W�ł��B ����́ALPF���R��H�������Ȃ��āA��������ނ�LPF���������ނŌ��p���Ă��邽�߂ł��B

�Ⴆ�A7MHz�pLPF�́A���̍����g��-50dBc�ȉ��ɂ��邬�肬��̐v������ƁA���̏��10MHz�т��A-3dBc�̌����тɂ����邽�߂ɁA�o�͂���������Ă��܂����߂ł��B

�@������RF�d�͂��@LPF�ŏ�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�R�A�����M����A�]�܂������̂ł͂���܂���B���Band�ŁA�{�i�I�ɉ^�p���邽�߂ɂ́A�����p�̂k�o�e��lj����邱�Ƃ𐄏����܂��B

�@�ւ̖ڊ���Ł@��pLPF�����A���LPF���̏�Ɂ@�Q�K���\����LPF��lj����܂��B

6�j�@����̎���@�ł�50MHz��g�ݍ��݂܂���ł������A(OP-18)��RD00HVS1+RD06HHF1��miniTx���j�A�́A50MHz�тł��A�g�e�тƓ��l�ȃQ�C���������Ă��܂��B

�@����A(K19)�e��ł�50MHz�o�͂́A��-12dBm�ŁA�����J310x2 GGAmp�ő������Ă��A-6dBm�ŁA�܂��s���ł��̂ŁAJ310GGAmp���(32mmx43mm)���Ɂ@Relay+50MHz�A���v��lj����āA+3dBm�M���Ƃ��āA�iOP-18�j��̓��͂Ƃ��܂��B

��H�}��3���ɕ�����Ă��܂����A����3������H���A1���̊��100x100mm�ɔz�u����Ă��܂��̂ŁA���i�������x�́A���Ȃ荂���Ȃ��Ă��܂��B

�W�F�l�J�o��M�@�̍\����ۯ��́A��q�̂Ƃ���ł����ASSB/CW�́ANE602�Ńv���_�N�g���g�����AAM�́A1N60P�Ł@������g�Ƃ��Ă��܂��B

�E���[�^���[�G���R�[�_�́A�m���N���b�N�^�Ł@PIC-RB7��GND�ɗ��Ƃ��ƁA4�{����\�ƂȂ�A1��]������A50Hzx24x4=4.8kHz�̕Έڂ��\�ɂȂ�B�@����@�ł́A�T�g�[�d�C�Ŕ̔�����Ă���100PPR���g�����̂ŁARB7-Open�Ƃ��ā@1�{����\�Ŏg�p���Ă��܂��B

�ERB0-�^�N�gSW�́AStep��ς���B�������тɁA50Hz(*)�A0.5kHz(c)�A9(�Q)�A10kHz(�@)���z����B

�ERB3-�^�N�gSW�́AMode��ς���B���������邽�тɁA(USB��LSB��CW��AM�����z����B���傢�����ł́AMode�͕ύX����Ȃ����A���̂Ƃ���Mode�́uc�v�uU�v�uL�v�uA�v���@6��LED�̍ō��[���ɕ\������B�@Encoder���܂킷�ƁA���g���\���ɖ߂�B

�ERB1-�^�N�gSW�́ABandSW�ł���������ƁA�������т�7��10��14��18��21��24.5��28��50��3.5��7 ���z����BRB6��GND�ɗ��Ƃ��ƁA144MHz�т��lj������B�@���̂�������^�p�ł���̂́AminiTX���j�A�ɑg�ݍ��܂ꂽ�C�ӂ�3Band(��{)�ƂȂ�B

�ERB2-�^�N�gSW�́AMemory�B���̂Ƃ��́@Band�A���g���AStep���AEEPROM��save����A����d���������ɁA���̏����ŋN������B

���`�b�v���i AD9833�@(MSOP10)�ASPDT-SN74LVC1G3157DBVR �̔��c�t���̗ǔ۔��f;

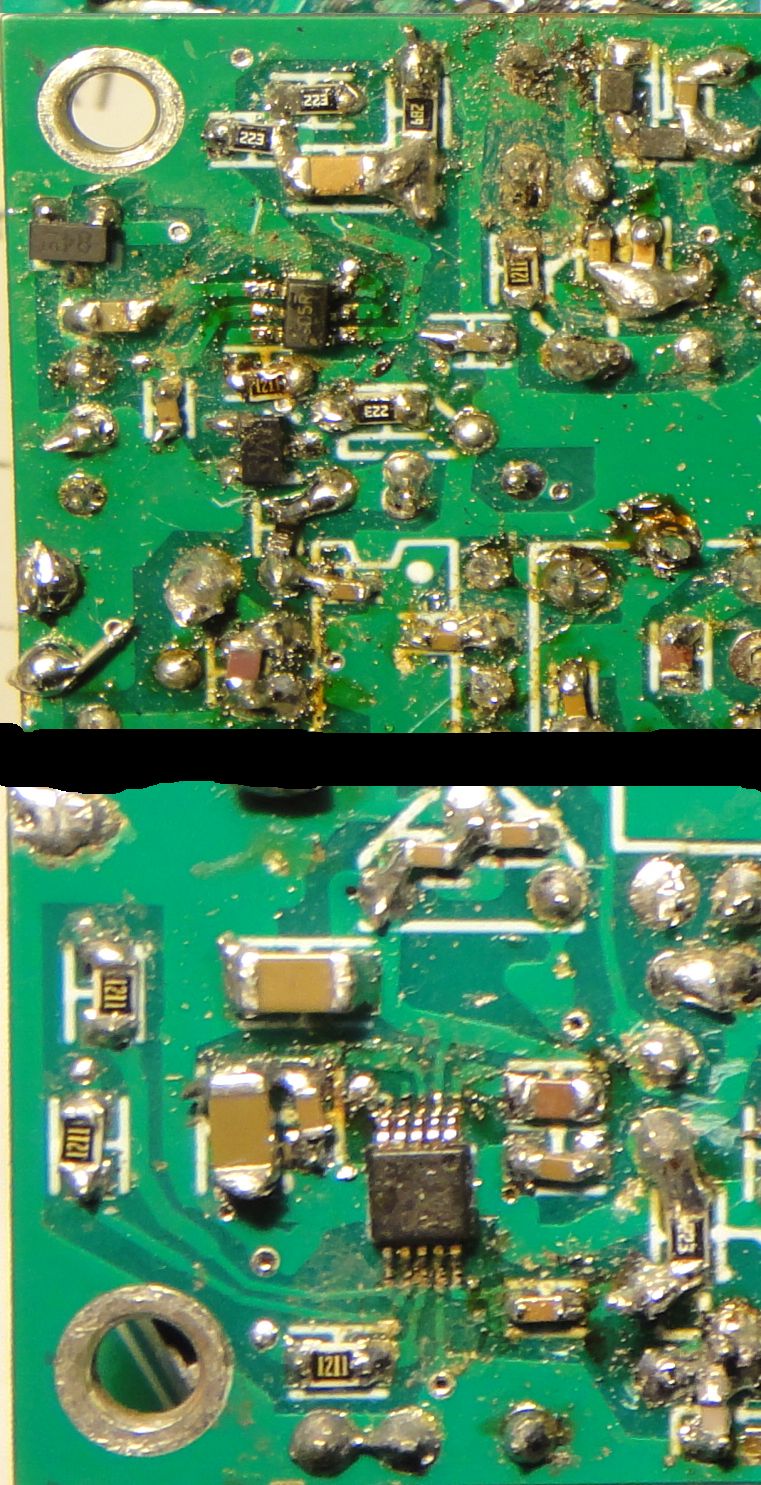

���L�ʐ^�̍����@(K19)������E�E(OP-18)�t����J310x2 GGAmp����X��A���̊�ɓY�킵���E�E�ŁA�ɏ�SMD�`�b�v�AAD9833(3mm�p��10�{�̃s��������)�ASN74LVC(6Pin)��2������B

�E���̎ʐ^2���̏㑤���ASN74LVC(6Pin)�A�������AAD9833(MSOP10Pin)�̊g��ʐ^�B

�����ɏ��`�b�v�́A�܂��ŏ��ɁA��������ɂ������Ԃ̂����ɁA���c�t�����܂��B���c�t���̕��@�A���c�t���̗ǔ۔��f�́A�ȉ��́@We�����Q�Ƃ��������B

SPDT-SN74LVC1G3157DBVR�́A�����+5V����������78L05�����t������ɁA�d��ON��ԂŁ@A-B1�ԁAA-B2�Ԃ̃X�B�b�`�ؑ֏�Ԃ��m�F���Ă����܂�(����v�̂ɂ��L�ڂ���)�B�@�Ȃ��A���̃`�b�v�͔��ɉ��₷���̂ŁA��舵���ɂ͒��ӂ��Ă��������B

��(K17)AD9833SG����L���́@AD9833���c�t���̗ǔۂ��@

��(K12)KP6D����L���́@AD9834���c�t����

�@�܂��A���Ƃق�DDS3���{�̍��ڂŁ@�G��܂����A52MHzXO��G�m�c�p�^�[�������́A���ȉ~�ň͂ӏ��ł��B

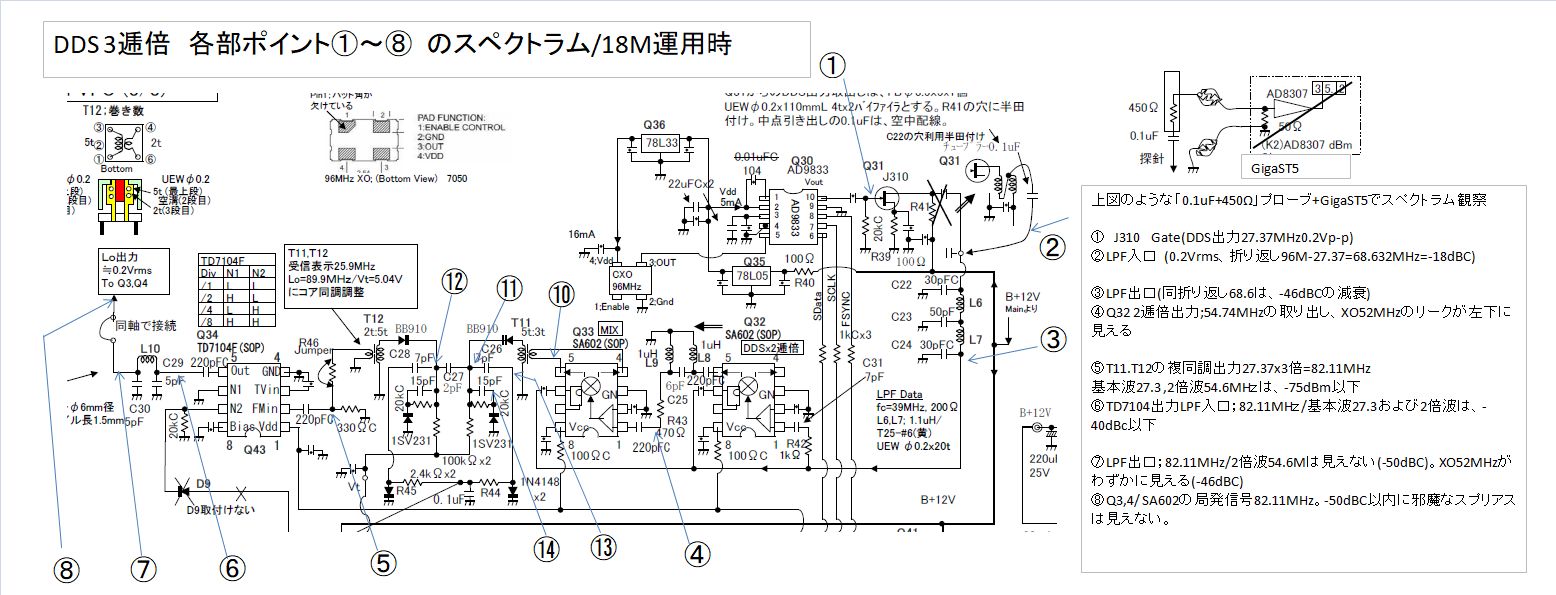

���Ǖ����U��ADDS�@3���{��H;

���}�̂R���{��H�B�E�����LPF��ʉ߂���DDS�M�������͂����B�@�@DDS�M�����g��(21.5�`39.33MHz�j��DDS �Ƃ���B

�@Q32_SA602�ł́APin6�̐M���ADDS���L�����A�ƂȂ�APin1�ɂ́A���͐M���Ƃ��āA7pF�ňʑ����������炵���@���x��-25dBm��DDS������B�@����ƁAPin5�ɂ́A�����M���� DDS +/- DDS �A���� 2xDDS ���o�͂����B

�@Pin5�́@HPF(1uH+6pF)�ɂ��A�}�����ꂽ1���M����DDS�͍X�Ɍ������āA�ړI�M���@2xDDS ��-25��Bc�ɗ}������B�@���́@2xDDS�M���́A���X�e�b�v��Q33_SA602�ɓ���A�L�����A��DDS�ƍ�������A3���{�� 3xDDS ���APin4,5����o�͂����B

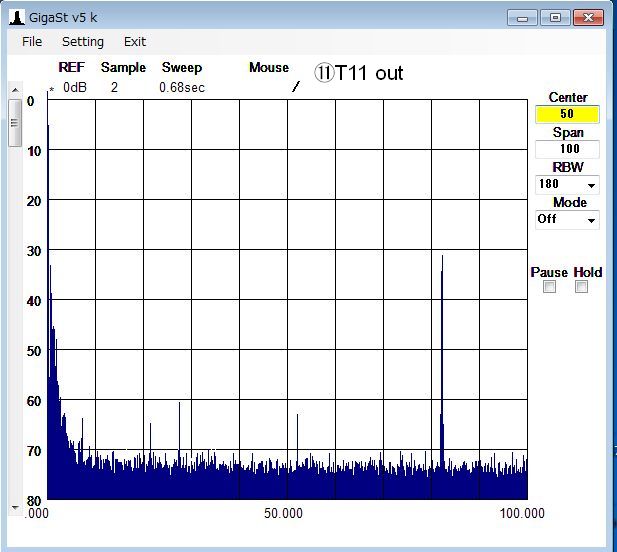

�@���̐M���ɂ́A�ړI�M���ȊO�́@DDS, 2xDDS, 4xDDS ����-30dBc���x�̋��x�Ŋ܂܂�Ă���̂ŁAT11�AT12�̕�����BPF�ŏ�������B�@Q33�̏o�͒[�M�����x�́A-25dBm���x�ŁABPF��ʉ߂������Ƃ́A-30dBm�i18mV/330���j�̔���M���ƂȂ��Ă���B

�@���̔���M��(18mVrms)���A�ǔ��M���Ƃ��ĕK�v�ȁA200mVrms�ɑ�������̂ɁATD7104F���̗p�����BTD7104F�́A�{��8�����̃v���X�P�[�������APin N1=N2=L�Ƃ���ƁA1/1�Ł@0.5Vpp�ŏo�͂���O�a�A���v�ƂȂ�B�f�[�^�V�[�g�ł́A����22mV�ȏ�ł��邪�A���ۂɂ́A10��V�ȏ�̐M���Ƀ��b�N���āA�t���U��(0.5Vpp)�̐M�����o���B

�@SA602�̏o�͂́A���g���������Ȃ�ƁA���Ȃ�ϊ�������������A���̏o�͂́A�������A�܂�����B�@����ł�TD7104F�����b�N����ƁA�t���U��(0.5Vpp)�̐M�����o���B�@���̌��ʂɂ��A64.5�`118MHz�̑S��ɂ킽��A�قځ@0.5Vpp�̋ǔ��M��������ꂽ�B

�@T11�AT12��BPF�́A�o���L���b�v�̉ϓ������ł��邪�A��������64.5�`118MHz�̍L�͈͂̓J�o�[�ł����A50MHz�p(LO=114MHz)�̂Ƃ��́A���1N4148��OFF�ɂ��āA7pF���e�ʂ���O���Ă���B�@50MHz�o���h�ȊO�ł́A����1N4148��ON�ɂ��ā@7��F���e�ʂɉ��Z���Ă���B�@����1N4148��ON/OFF��H�́A��쐬��̕ύX�ƂȂ����̂ŁA����i�ʂɒlj����A�z�������Ă���B

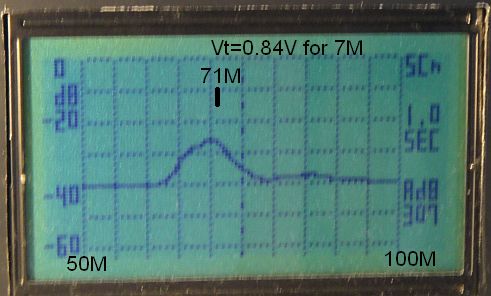

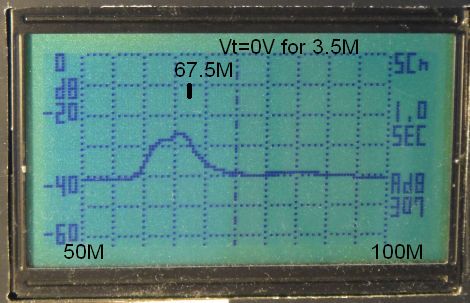

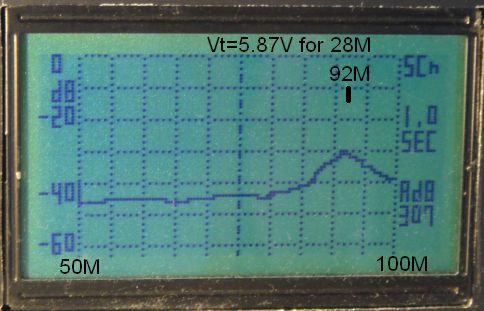

���ʐ^�́A7M�o���h�p(�ǔ�=71.05MHz)�Ƃ��āA�o���L���b�v�d�� Vt=0.84V ��^���A���̂Ƃ���T11, T12��������H�̎��g���ʉߓ����B

�@��}�̂悤�ɁAT12�o�ͺ�قɁ@450����̧��ق�ڑ����A(K9)AD9850SG +(OP17)���{��+(OP16)LCD Oscillo�ő��肵��(������H�́ADDS_LPF L7�o�͑���������ASG�ڑ��BQ33 SA602 Pin1�́A10k��GND�ڒn�����ݽ����������)�B

�@69MHz +/-5MHz�̋ǔ��M�����ʉ߂���TD7104���쓮����B

�@Band����Vt�d���̐ؑւ́A3.5M(Vt=0V/Lo=67.5MHz), 7M(Vt=0.84V/Lo=71MHz)

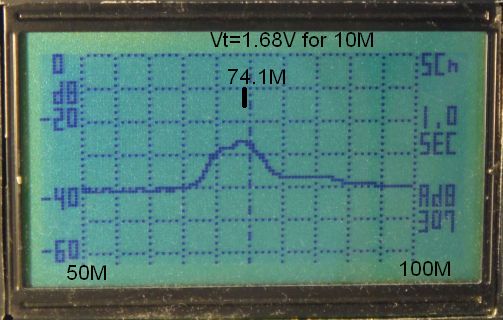

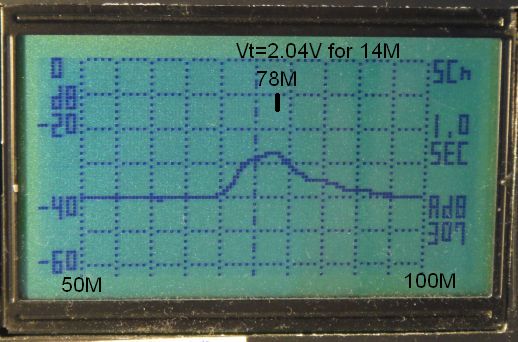

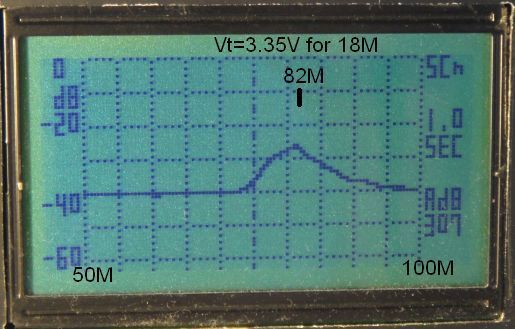

10M(Vt=1.68V/Lo=74MHz), 14M(Vt=2.04V/Lo=78MHz), 18M(Vt=3.35V/Lo82MHz)

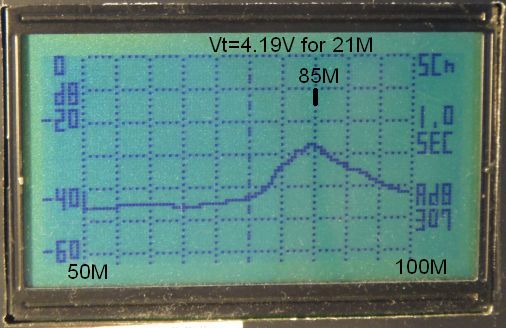

21M(Vt=4.19V/Lo=85MHz), 25M(Vt=5.04V/Lo=89MHz), 28M(Vt=5.87V/Lo=92MHz),

50M(Vt=12.6V, Diode_Off��7pF�藣���ALo=114MHz)�@�ƂȂ�悤�Ɂ@PIC�������I�ɐ�ւ��Ă���B

7M�ȊO�̃o���h�@3.5M(Vt=0V), 10M(Vt=1.68V), 14M(Vt=2.54V),18M(Vt=3.35V), 21M(Vt=4.19V), 28M(Vt=5.87V)�́@T11-T12�ʉߓ��������}�ʐ^�Ɏ����B

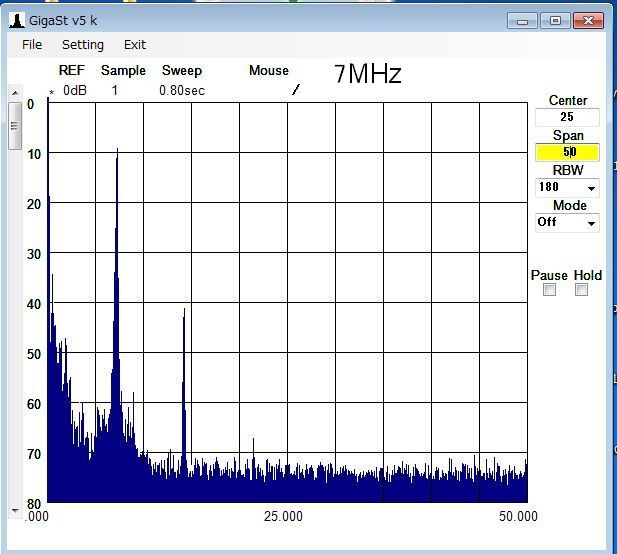

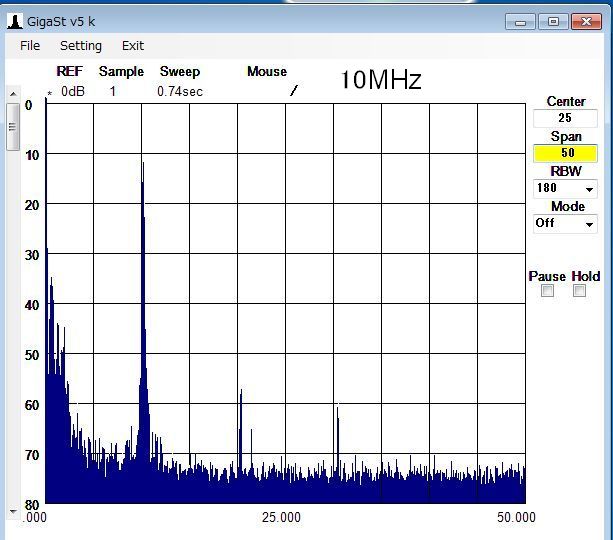

�@�@�@�@�@�@�@7MHz�p�ǔ��@(23.68x3=71.05MHz)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@50MHz�ǔ��@(38.03x3=114.1MHz)

��}�́ATD7104F �o�́i�ǔ��M���j���@450���v���[�u�o�R�@GigaSt5�Ŋώ@�������́B�@450����ʂ��Ă���̂ŁA�d����1/10�{(-20dB)�ƂȂ�A���d�����@500�����ו���lj��ɂ��7�����炢�ɂȂ��Ă���B

���́A7MHzLO(23.68x3=71.05MHz)�B�@21.15MHz�t�߂̃q�Q�́AGigaST5�̓����G���B�@�E���́A50MHzLO(38.03x3=114.1MHz)�B

�@�Ȃ��A��2IF�ϊ��́@52MHzXO�M����GND���������Ȃ��ƁA52MHz�̘R�ꂪ�ATD7104F���͂ɓ���A-40dBc���x��52MHz���A���̋ǔ��X�y�N�g�����Ɍ����Ă���B

�@�u52MHzXO�M����GND�����v�Ƃ́A52MHzXO�o�͑��g�����XT5��2�����R�C������A52MHz�M�����o�āADBM��T4�R�C���Ɏ���A����GND������A���Ƃ�T5��GND���Ɂ@52MHz�M�����߂� GND�p�^�[�����ŒZ�ŁA�������p�^�[���Ŗ߂��悤�ɁA�V�[���h�A����lj����邱�Ƃł��B

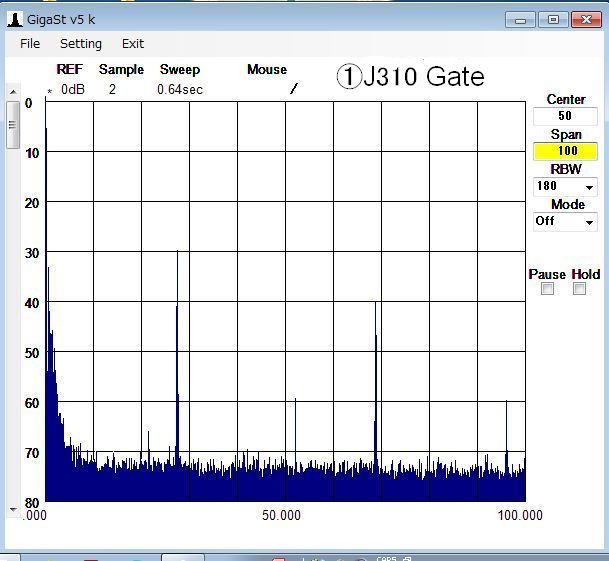

�@��DDS�o�́iJ310_Gate�j�̃X�y�N�g�����B�����U27.37MHz�Ł@68MHz��Supr�́ADDS�̐܂�Ԃ��A96M-27.37M=68.63MHz��������B

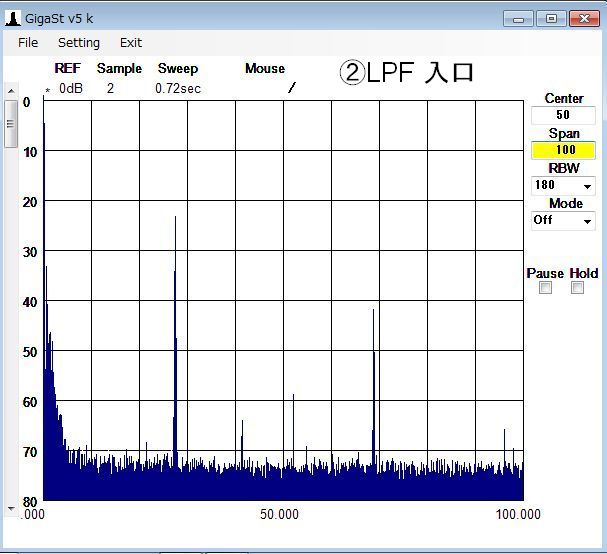

�A�́ALPF����(DDS�M����J310��7dB�����������)�BJ310�̃h���C���R�C���́A4�F1�̃X�e�b�v�_�E���g�����X�ŁALPF�i200���j�ɐ��������Ă���B

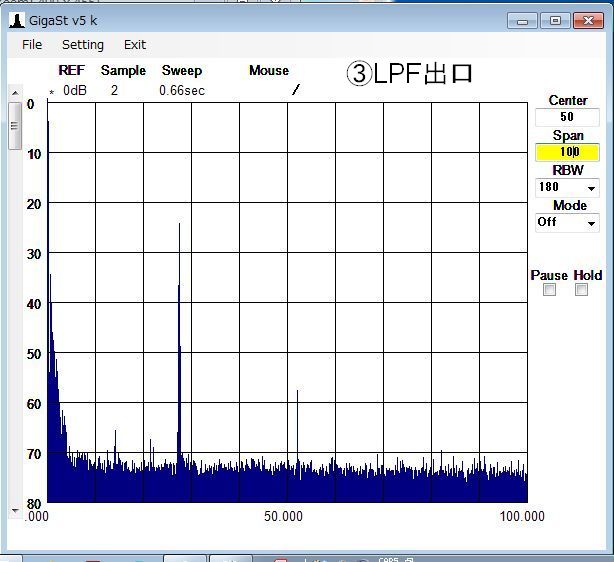

�B��LPF�o���ŁA�܂�Ԃ��̕s�v�M��68.63Mhz�͌������Ă���B

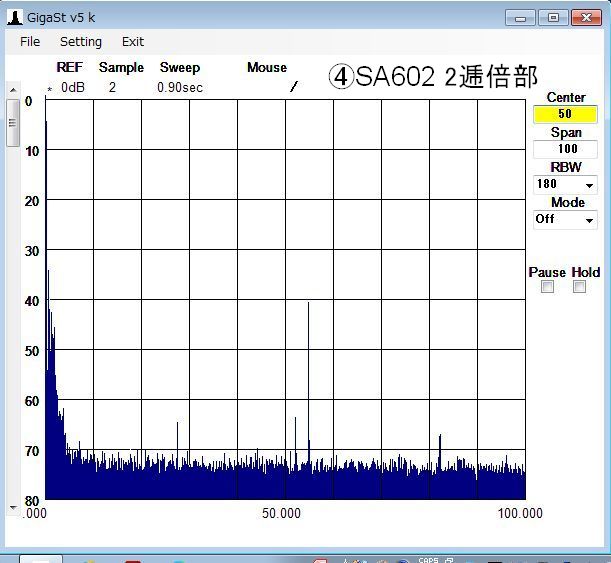

�C�́ASA602�ɂ��2���{�M���ŁA�u0.1uF+450���v�v���[�u�ɂ��A��1/10�̓d�����X�y�A�i���͂ƂȂ�A�\���l-40dBm�ɂȂ��Ă���B���Ƃ̐M���d���͖�30mV/1.5k�����x�ŁAQ33�@SA602�ւ̓��͂́A��-32dBm�Ƃ��Ă���B

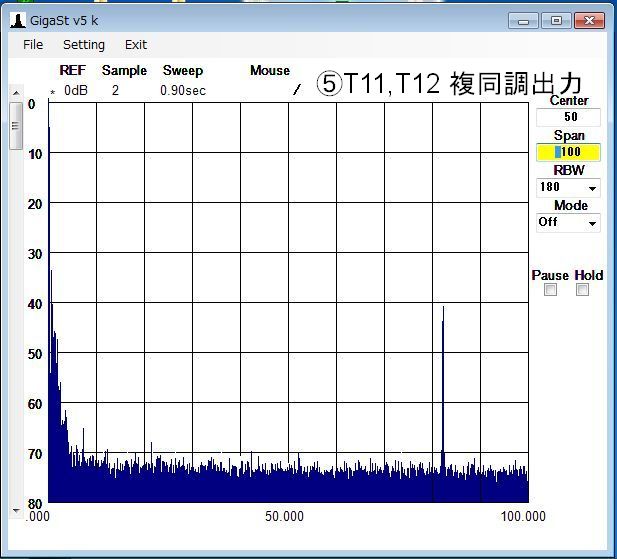

�D�́AT11,T12�̕������R�C���o���̐M���B�قږړI�M��82.11MHz�݂̂ƂȂ��Ă���B�i�M�����x���́A��30mVrms�j

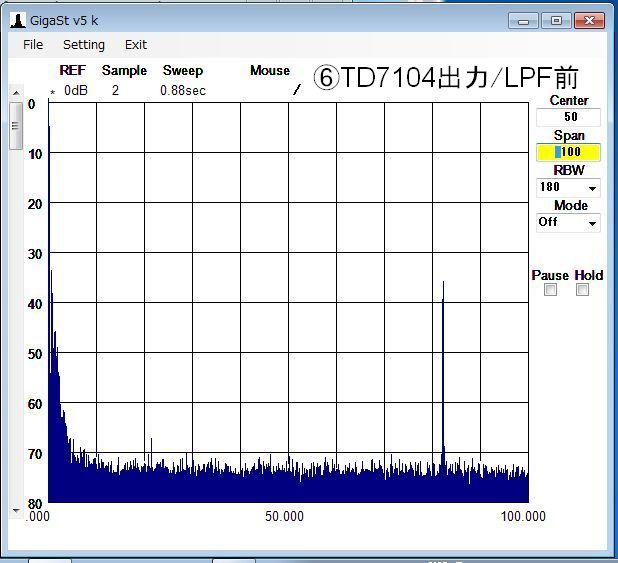

�E�́ATD7104F�o��/LPF�O�̐M���B

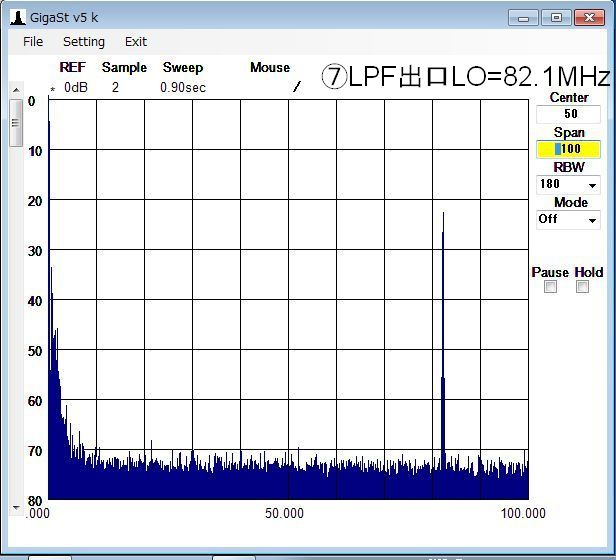

�F�́ALPF�ʉߌ�̐M���A�\���l-22dBm�ŁA0.18Vrms�BTD7104�o�̓f�[�^�́A0.5Vp-p�Ȃ̂ŁA�z��ʂ�̏o�͂��Ă���B

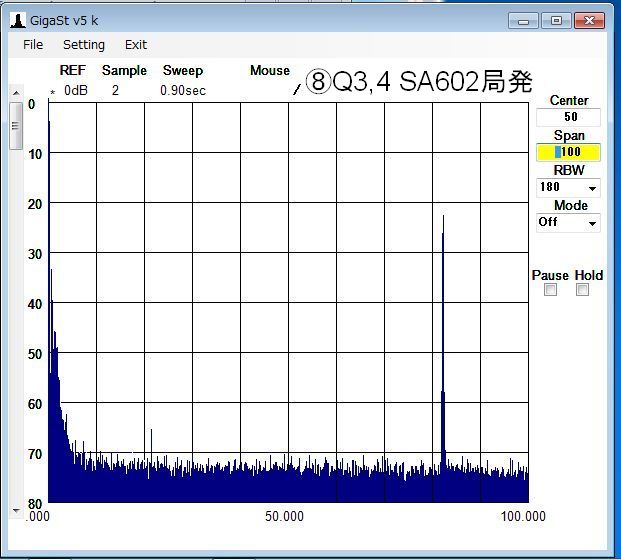

�G�́AQ3,4�@SA602��1.2k���`�b�v�O�̋ǔ��M���ŁA���R�Ȃ���F�Ƃقړ����ł���BSA602�̋ǔ��s���C���s�[�_���X�͖�1.5k���Ȃ̂ŁA1.2k�`�b�v�Ƃ̕����ŁASA602�ɂ́A100mVrms�ŋǔ��M���������Ă���B

�ȏ�|�C���g�@�`�G�́A��㕔(���i��)����T�j�ł���|�C���g�ł��邪�A���ʂ���̂݃A�N�Z�X�ł���I�`�K�|�C���g�ł��@�ȉ��̂Ƃ���A�ώ@���Ă݂��B

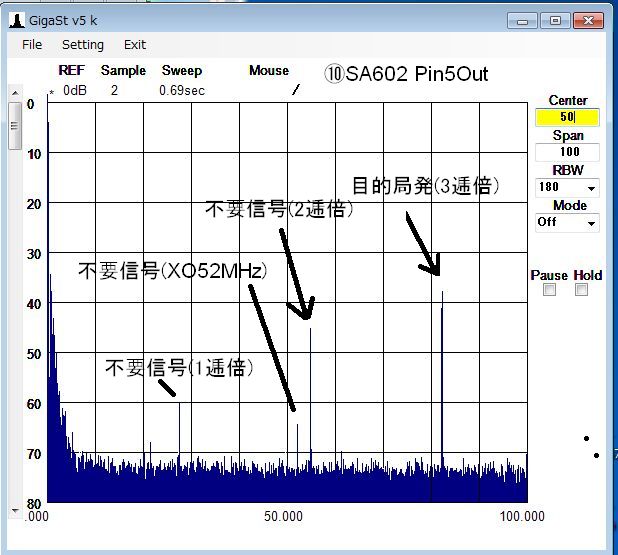

�I�́AQ33 SA602�̏o�̓|�[�g�@Pin5�B3���{�ȊO�̕s�v�M���́A���������ጸ����Ă���ł��낤�Ǝv���Ă������ADDS2���{�g���傫���ώ@�����B

�J�́AT11��ʉ߂�����ł��邪�A��q��DDS2���{�g�́A-30dB���}������A-70dB�̃��C���ɓ͂����ǂ����Ƃ����Ƃ���܂Œጸ���Ă���B�@����́AT11�̑I��x�݂̂ł͐����ł��Ȃ��B�@SA602�ł́A�uDDS�M��27.3MHz(��ر) +/- DDS2���{�g�v�@�̕ϊ������҂��Ă���B�@DDS2���{�g�́ASA602�́@Pin4 ��Pin5�Ɍ����邪�A���ꂼ��ʑ���180������Ă���̂ŁA���E���Ă���̂��H�H�^��ł��B

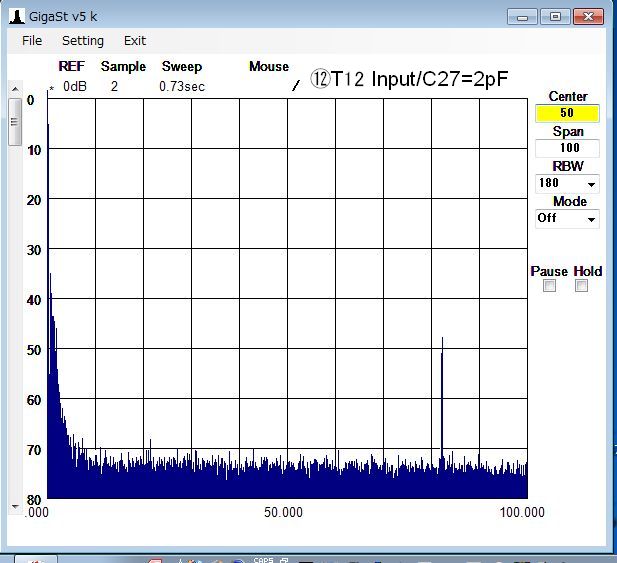

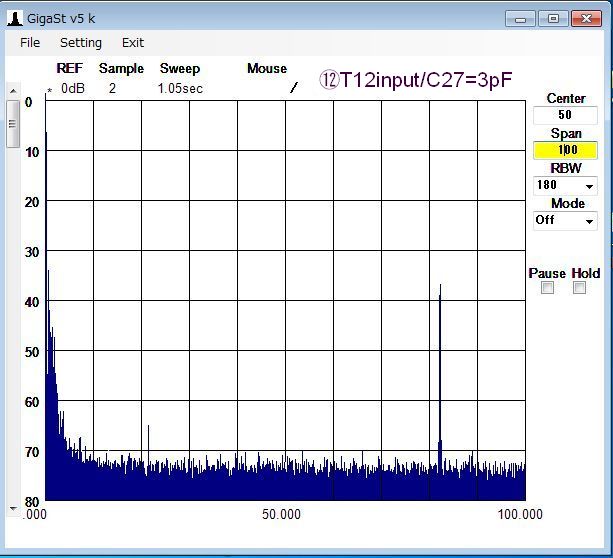

�K�́AC27 2pF��ʉߌ�� T12�����M���ł��邪�A���̇J�ɔ�ׁA�M�����x����������߂��Ă���B�@2pF�������߂���̂��H

�L�́AC27��3pF(2pF ��1pF�����lj�)�@�ɂ����A�|�C���g�K�Ɠ����ʒu�ł̐M���B�����͂���قǂł��Ȃ��A�قǂقǂ̃��x���M���ƂȂ��Ă���B�@

C27�́A2pF �����@3pF���ǂ��������B

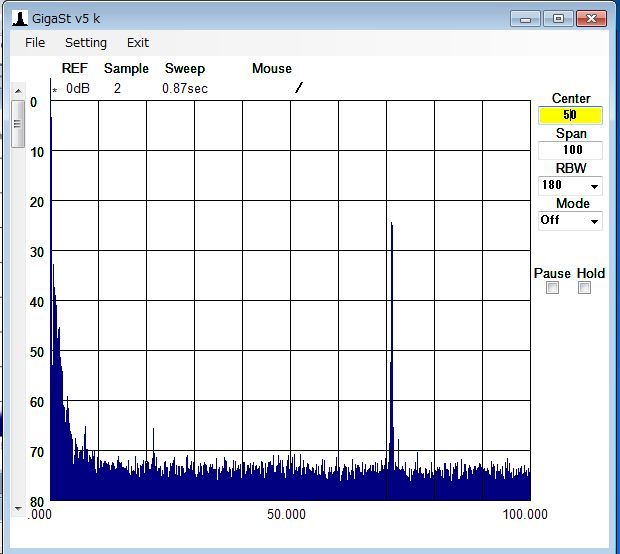

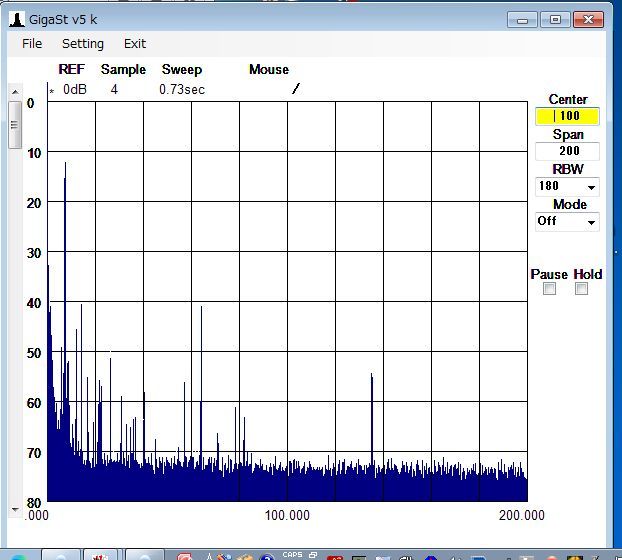

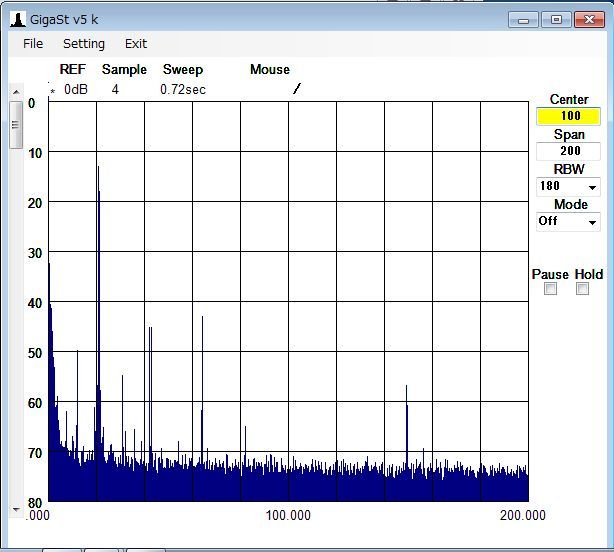

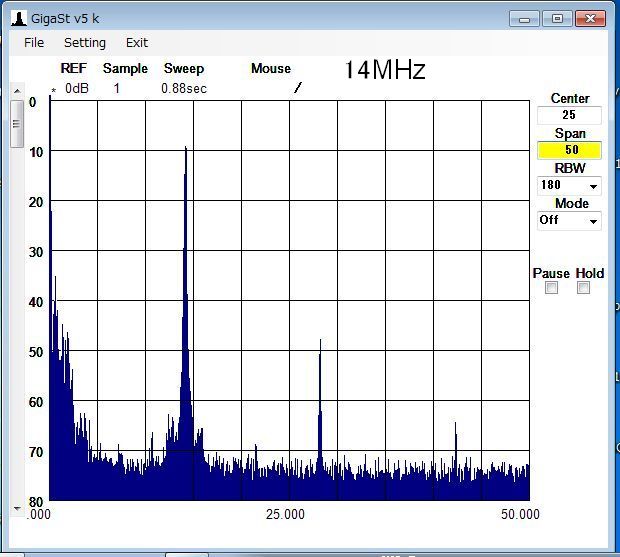

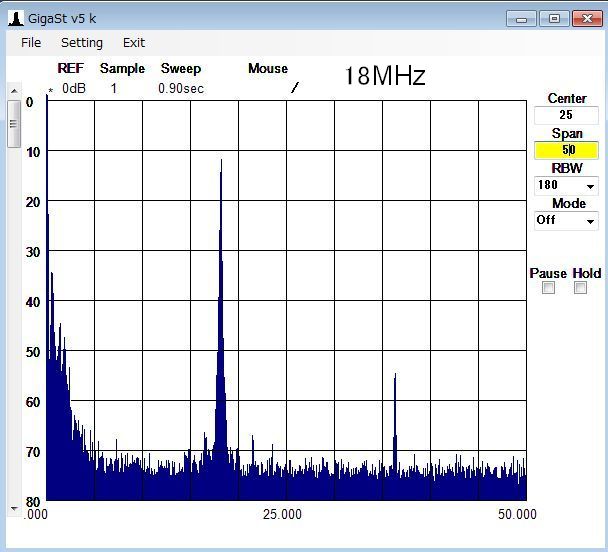

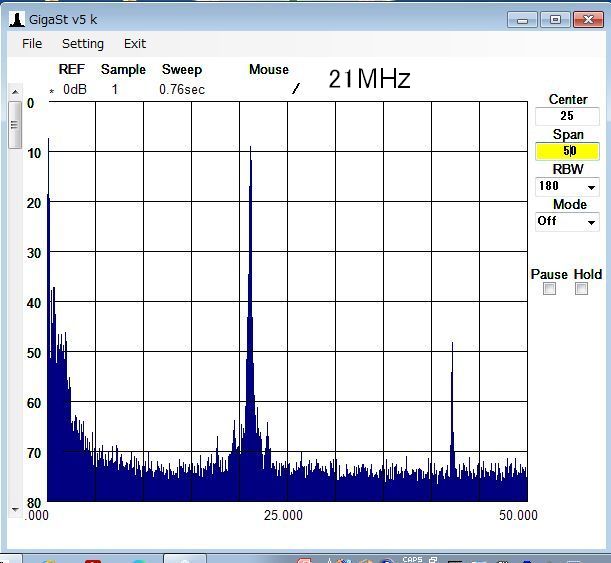

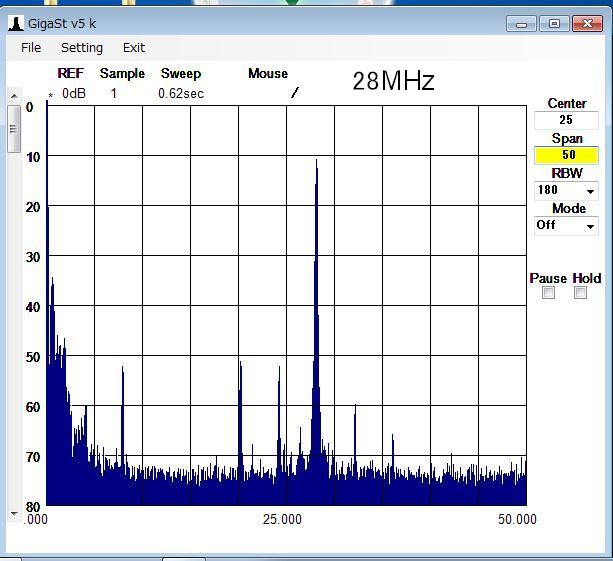

��(K19)KP6mini �W�F�lTRX�P���ł̏o�̓X�y�N�g�����G

�ʏ�́A(K19)KP6mini �̌�i�Ɂ@(OP-18)miniTX��ڑ����ăg�����V�[�o�[�Ƃ��܂����A(K19)KP6mini �W�F�lTRX�P���ł̏o�̓X�y�N�g����0.5mW���m�F���܂����B�@fx=52MHz�̒P�iLPF�����邾���Ȃ̂ŁA�ړI�M���ȊO�́@Supr.������ɂłĂ���͂��ł��B

���}���́A7MHz�o�͎��A�E�́A21MHz�o�͎��̃X�y�N�g�����ł�(���ꂼ��-10dB ATT�}��)�B

7MHz�o�͂ł́A2�{�����g��-28dBc�AIF��64MHz��-28dBc�A7MHz�̉f���M����135MHz��-43dBc��������A�@����12MHz�E�E�o�H�s���ł��邪�A64MHz-52=12MHz���H�E�E��-33��Bc�ŔF�߂���B

�@����(K19)KP6mini �W�F�lTRX�P��0.5��W�Ł@LPF���lj������ŁA�X�v���A�X����N���A���邩�H�ƍl����ƁA�@��ł́A1W�ȉ��́A50uW�ȉ��Ȃ̂ŁA10xLog(50/500)=10dBm�B�@

�@���_�q����́A�悭�Ȃ����A�@�K���͂���ŃN���A����B0.5mW�łǂ̒��x�̎��p���H���S���[�g���́A�͂����H�E�E���X�����͂���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@7MHz�o�͎��X�y�N�g�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@21MHz�o�͎��X�y�N�g����

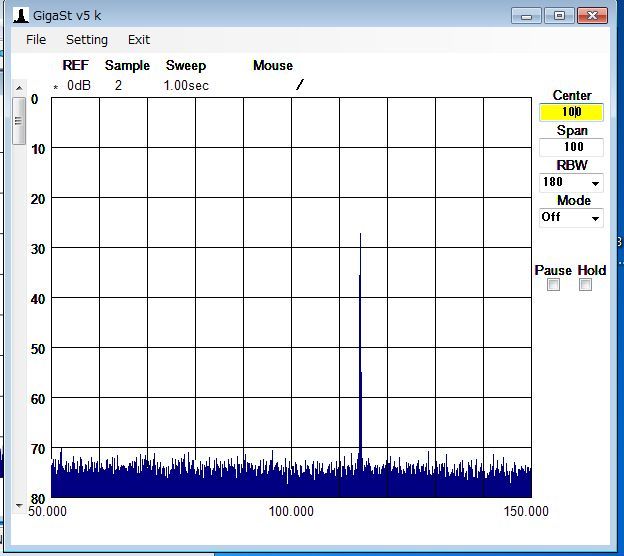

OP18�@miniTX 3W�Ƒg�ݍ��킹���g�����V�[�o��7,10,14,18,21,28MHz�e�o���h�̏o�̓X�y�N�g�����́A���}�̂Ƃ���B

�e�o���h�́@2�{�A3�{�����g��-30dBc�ƍ����\������Ă��邪�A����́AGigaST5���ō����g�������������Ă��邽�߂ŁAOP18�̎��ۂ̏o�͂́A-55dBc�ȉ��Ŗ@�K�������B�@

�@7MHz�̂����̂��A������Ă���(-55dBc)�̂́ADDS=23.68MHz �̐܂�Ԃ��M��96-23.88=72.12MHz �ɂ��X�v���A�X�B

�@28MHz�́A�ǔ��M��92MHz �Ɓ@DDS�@XO96MHz���߂��A����ɂ��Supr���������Ă���B�@OP18��T3�݂̂ł́ASupr�������s�\���Ȃ̂ŁA�@J310GG�@Amp�Ɂ@28MHz��p�R�C����lj�(�����[�Ő�ւ���)����B

���A�i���O�X�C�b�`SPDT SN74LVC1G3157DBVR �ɂ���;

���́@�ɏ�SPDT�`�b�v�́A���}��64MHz IF�̑���ؑ։ӏ��A�Ɓ@AF�� SSB/AM�ؑւ�2�����Ɏg�p���Ă���B

���}��IF����ؑ։�H�����ƂɁAQ5�̓�����������BPin5(Vcc)�ɂ́A+5V(��ő�6.5V)���������Ă���B���̏�ԂŁAPIn6(S)��L(GND)�ɂ���ƁAA�`B1�Ԃ��ڑ�����APIn6(S)��H(+5V)�ɂ���ƁAA�`B2�Ԃ��ڑ������B

���̃s���Ԑڑ���R;7���A�ʉߓd��;100mA�A�ő���g��;300MHz�A�ʉߐM���d���́A-0.5�`5.5V�͈̔́A���d�l�ŁA50���n�ł́A50mW�A300MHz�܂ł̐M����ON/OFF�ł���B

�@RF�̽���ݸނɎg�p����Ƃ��ɁA���ӂ��ׂ��_�́A���̃`�b�v�̊e�|�[�g�̕��V�e�ʂ�17pF�AO�m����̃|�[�g��ʉ߂���̂ŁA���v��34pF���邱�Ƃ��B���̕��V�e�ʂɂ��ARF���������Ȃ��悤�ɐv���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

���̉�H�ŋ�̓I�ɂ́A64MHz�R�C��T1�̏㑤�ɂ�30��F�ڑ��A������C�Ȃ��B�����ɂ́AQ5�`�b�v��34pF���Ԃ牺����̂ŁAT1�́A30pF��34pF�̒����e�ʂɂ��A64MHz�ɓ�������B����ƕ��V�e��34pF�́A���U��H��C�ɑg�ݍ��܂�Ă���̂ŁA�����Ȃ��A64MHzRF�M���͒ʉ߂���(�o����)�B

�@�܂��A�ʉߐM���̓d���́A��M���ɂ́AQ4 SA602 Pin5�̓d��4.5V�𒆐S�ɁA���M���́AQ3 Pin1�i1.6V�j�𒆐S�Ɂ@+/-60mV��R�e�M�����A�d��āA�M���ʉ߂���̂Ł@-0.5�`5.5V�͈͓̔��ƂȂ��Ă���B

���̃`�b�v�́A���₷���̂Ŏ�舵���ɂ͒��ӂ�v����B��1�ɁA�M�Ɏア�B�@6pin�̗�������x�ɔ��c���Ăʼn��M����ƁA������������B�@���ɁAVcc+5V���דd���Ȃ��ŁAS�[�q��+5V��������ƁA�u���ɔj������B

����ƁA�d��OFF�̏�ԂŁ@DMM�e�X�^�[�Ŋm�F����ƁAPin�`GND�Ԓ�R�����\���AA�`B1 ���邢�́AB2�Ԃ����\���ɂȂ��Ă��܂��A����i�́A�����S�Ă�5M���ȏ�Ȃ̂ŁA�`�F�b�N�ł���B

��SSB/CW/AM�@Generator�ANE602�̓��� �ɂ���;

���}�́AQ7 NE602���Ӊ�H�ŁA��M���́ASSB�v���_�N�g���g�A���M���́ASSB�iUSB,LSB�j�ACW�AAM��������B

�L�����A���g���ɂ��ẮA�G

�EUSB���GUSB+ײ�=+5V �ƂȂ�AQ13-ON��12MHz�����́A����GND�ڒn�Ł@11.998.9kHz���U�iTC20pF�����j�B

�ELSB���GUSB+ײ�=0V(Q13-Open)�ALSB+ײ�=+5V(Q14-ON) �ƂȂ�A12MHz�����́AT9��قɂ��@VXO���U�B�@T9�R�A�����ɂ��A11.996.1kHz���U�ƂȂ�悤�ɒ����B

�ECW��M���G��́uLSB���v�Ɠ��l

�ECW���M���GLSB+ײ�=0V(Q14-Open) �ƂȂ�A12MHz�����́AT9�ɂ��VXO���U�ł��邪�A��ط����1SV231�̉דd�d�����@1.9V��8.0V�ɕω����A12MHz�����́@11.997.0kHz���U�B

�EAM��M���GTB+=12V�ɂ��AQ12-ON�ƂȂ�AQ7 NE602�d���r���ɂ��@�������U��~�B

�EAM���M���G��́uUSB���v�Ɠ��l�B11.998.9kHz���U

�}�C�N���͂ɂ��ẮA�G

�ESSB���GCW+ײ�=0V �ɂ��@Q21-Open�AQ22-ON�ɂ��Aϲ����͂́AAv��1k��/100��(R15)��10�{�ő����B

�ECW���GCW+ײ�=+5V �ɂ��AQ21-ON�Aϲ����͎Ւf�B

�EAM���GCW+ײ�=0V�AAM+ײ�=+5V �ɂ��@Q21-Open�AQ22-open�ɂ��Aϲ����͂́AAv��1k��/(100��+330���j��(R15+R16)��2.3�{�ő����BSSB�������@�݂������Ă���B

�@�����ā@ϲ��Q�C���������傫������悤�ɂ�������̂ŁAR15�AR16�́A���������傫���A220���A470�����x���ǂ���������Ȃ��BAM�ł́A�ߕϒ��ʼn����������c��ł���B

�@ϲ���VR��lj�����Ƃ��́AR15 100���̕Б���Ă��A500�`1k����VR��ɑ}������B

NE602 �L�����A�����ɂ��ẮA�G

�ECW���GCW+ײ�=+5V ����uD4�����+470k���v�o�R�Ł@NE602 Pin1�d�����@���\mV���x�㏸�����ADBM�̃o�����X������Ă��邪�ANE602�̖O�a�_�܂ł͕����Ă��Ȃ��B���������O�a�o�͂�40%(-4dBc�߲��)�̷�ر�����ƂȂ�B

�@�O�a�_�́@-4��Bc�߲�ẮANE602�̃��j�A�̈�̏���߲�Ăɑ�������B

�EAM���GQ23-ON�ƂȂ�ANE602 Pin1�@��940k��(����H�}�ł�R17=1.2M�����ŏI�����ŕύX)�Őڒn�B�@NE602 Pin1�d���́A��mV������ADBM�����ݽ����������ACW���́@��-6dBc�߲�Ă̷�ر�����ƂȂ�BNE602�̓����̂���ɂ��AR17�́A300k���`1M���͈̔͂ŁA��������K�v������悤���B�@�@

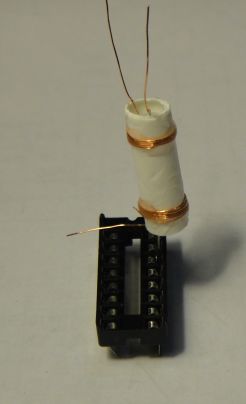

���P�iLPF �ɋ�c�R�C���̗p;

�ǔ��o�͕�LPF�AL10 �Ɓ@TX�o�͕�LPF�AL4 �ɂ́A���X�g���[��6mm ��c�R�C�����̗p�����B

�@���ʐ^���A�쐬���̎ʐ^�ŁA�㑤��L4�A������L10�ł��B

�@L4�́A�uUEW��0.2 ��4.5t(����) x�R�C����1.0mm�G0.18uH�v�ŁA���a������180�����ꂽ�A�Ԋu1mm�̈ʒu�Ɂ@�j����������B�����ā@�j����ʂ��ā@UEW��0.2���@4.5t�����A�ڒ���(�Z���_�C���X�[�p�[��)�ŌŒ�B

��c�R�C���́A�g���C�_���R�A�Ɋ������R�C�������A�p�͍������A�����R�ꂪ����B�@L10�Ƃ�L4�̂悤�ȁ@�P�iLPF�Ł@���ӂɉe�����Ȃ��悤�ȉӏ��Ŏg���A�R�X�p���悢�B

�_�u���X�[�p�[�Ƃ������߂��A(K12)KP6D SSB/CW�g�����V�[�o�Ɣ�r���āA�����G�����傫���A��͂�A�Ƃ���ǂ���Ł@����Ȃ���N���X�I�[�o�[�r�[�g�������܂��B

�@�d���X�C�b�`�����āA�ŏ��ɔ���ȃr�[�g���������܂��B�@S�ɂ���0-1���x�̃��x���ł����A���ԂƂƂ��ɁA�r�[�g�������ω����Ă����܂��B�@ANT�[�q�Ɂ@7MHz DP��ڑ�����ƁA���̊O���G���ɂ��A�܂������C�ɂȂ�Ȃ��Ȃ�܂��B�@

�@���̍ŏ��̔���ȃr�[�g���̌����́H�@DDS�̃N���b�N96MHz x5���{=480MHz�@�Ɓ@52MHzXO x9���{�M��=468MHz���@�_�C�I�[�hDBM�̉ӏ��ŁA480-468=12MH���M�������āA���ꂪ�A12MHz IF�i�ő�������ăr�[�g���ɂȂ�悤�ł��B�@�����̍����g���u�̊��Ȃ̂ŁA���ԂƂƂ��ɐ������U��̔��U���g���̉��x�h���t�g�Ł@�������ω����܂��B�@96MHz�Ɓ@52MHz�̑����ŁA���ꂪ���������肵�Ȃ������肷�邩������܂���B

�@���s��̏����@�ł́ADDS�N���b�N���@100MHzXO�ɂ��܂������A���̂Ƃ��́A(100Mx3)-(52Mx6)=12MHz�������āAAM��M�̍ہA�傫�ȃr�[�g���ƂȂ�A���p�I�ł͂Ȃ��A100MHzXO��f�O�����B

�v���O�����\�[�X�́A�}�E�X�E�N���b�N�Łu�Ώۂ��t�@�C���ɕۑ��v��I��ŁA�_�E�����[�h�B

PIC16F883�p�v���O����

�@���_�E�����[�h GRTV.hex

"�ЂƂO�ɖ߂�"�ɂ́A�u���E�U�́u�߂�v�Ŗ߂��Ă��������B

���z�[���y�[�W �C���f�b�N�X�֖߂�