二〇二〇年

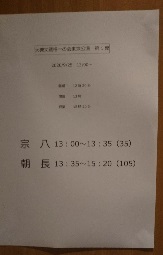

一月五日(日)祝祭の二日間

昨日は能楽初め、今日は演奏会初め。前者は中国の皇帝の徳を讃え、後者はキリスト教の神の愛を讃えるもの。どちらも外国のものなのに、すんなり受けいれているあたりが日本らしい。

能楽は、国立能楽堂の定例公演。

・能『西王母(せいおうぼ)』武田志房(観世流)

・狂言『財宝(さいほう)』山本東次郎(大蔵流)

二〇一六年から能楽を見始めたが、国立能楽堂の新年最初の公演に行くのは初めて。ロビーには鏡餅、能舞台には注連縄がはられて、清々しい。

通常の国立能楽堂の定例公演は、狂言が先で能が後だが、新年初の公演ということもあってか、今回は逆。『西王母』のアイも狂言と同じ山本東次郎で、しかも最初に登場、周の穆王(ぼくおう)の聖徳を讃えるので、全体に東次郎中心という感じで嬉しい。

聖王の御世を讃え、神仙の西王母が、三千年に一度しか花と実を結ばないという桃を捧げる話。続く『財宝』は、財宝という名の祖父(東次郎)に、孫三人が名前をつけてもらって御祝儀ももらい、酒宴になる狂言。

どちらも明朗でめでたい内容で、厳かな能から賑やかな狂言へと変わる流れが正月にあっている。

この日の楽しみはもう一つあって、四月からの新年度の主催公演予定表が手に入ること。中身は例年同様にもりだくさんだが、予算削減なのか、用紙が薄くなったのはさびしい。

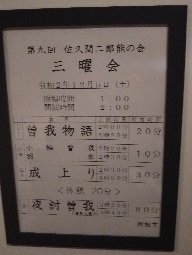

続いて今日はミューザ川崎で、東京ユヴェントス・フィルハーモニー。指揮はもちろん坂入健司郎さん。

〈ベートーヴェン・ツィクルス最終回〜ベートーヴェン生誕250周年〉

・ブルックナー:テ・デウム

・ベートーヴェン:交響曲第九番《合唱》

合唱:東京ユヴェントス・フィルハーモニー合唱団

独唱:中江早希、谷地畝晶子、宮里直樹、大沼徹

演奏:東京ユヴェントス・フィルハーモニー

指揮:坂入健司郎

年末の風物詩の「第九」を、あえて正月に。しかしこうして聴いてみると、祝祭的な気分はむしろ正月のほうが出る。

ブルックナーのテ・デウムを前にもってくるというアイディアも秀逸。編成が似ているから合唱と独唱を無駄なく使えるという興行的な利点だけでなく、どちらも神への讃歌でありながら、ラテン語とドイツ語、教会音楽と世俗音楽、聖と俗の対照になる。

プログラムでテ・デウムの日本語訳に公教会祈祷文、シラーに許光俊さん訳の「おーい、ダチ公よ」(『クラシックを聴け!』掲載)を用いていたのは、聖俗の差を際だたせるためだろう。

そして、両方でケルビム(ケルブ)の一語が印象的に響くのも面白い。神の御稜威を際だたせる天使。

この対照が、マーラーの《千人の交響曲》を想わせる。第一部がラテン語の聖歌で、第二部がドイツ語による文学作品(シラーとゲーテ)。ブルックナーもマーラーも、「第九」の影響下に交響曲をつくり続け、その延長上にあろうとしたのだということを、あらためて実感。

演奏も、後期ロマン派風に濃密なブルックナー、古典派の澄明なベートーヴェンと、響きとリズムの違いが明確。後者はリズムに適切な呼吸感があるので、骨格が崩れない。音楽の鮮度が高い。どの楽章にも、ふっと悲壮な暗いパッションが顔を見せる箇所があるのが素敵。オーボエとホルンがソロをパシッと決めて、要所を締める。壮大に響いて、終楽章最後の豪快な加速も痛快。

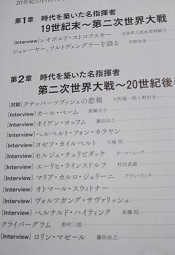

一月七日(火)大野和士さんに聞く

二〇二〇年最初の外出仕事は、大野和士さんのインタビュー。年末に行なった山田和樹さんと同じく、音楽之友社のムック『世界の名門オーケストラ』のためのもの。

一月八日(水)三たび三谷幸喜

二〇二二年のNHKの大河発表。三谷幸喜脚本で、北条義時! これは面白そう。主演は小栗旬だが、『鎌倉殿の13人』という題なので群像劇らしく、いっそう楽しみ。大河は『草燃える』『太平記』『時宗』と、どういうわけか鎌倉の北条執権政府を描くのがやたらに上手な伝統がある。三谷テイストでその復活に大期待。

問題は、二〇二二年の日本と世界がはたしてどうなっているのか、見当もつかないことだが…。

夜はトッパンホールのニューイヤー・コンサート。

・グラウン:ヴァイオリン協奏曲イ長調(独奏:ダニエル・ゼペック)

・ハイドン:チェロ協奏曲第一番(独奏:ペーター・ブルンズ)

ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集《四季》(独奏:山根一仁)

オーケストラは独奏者以外に十八人からなる、トッパンホールチェンバー・オーケストラ。

一曲目のグラウンでソロをとったゼペックが、二曲目以降ではコンサートマスター。おとなしかった弦楽が、ゼペックがコンサートマスターになったとたんにダイナミックなサウンドに一変したのは面白かった。

《四季》ではブルンズもチェロ・パートに参加。パワフルな演奏。もともとモダン楽器で人気を得た曲だけに、ピリオド楽器よりも合う部分があるのかも、などと考える。三月にビオンディ&エウローパ・ガランテが王子ホールで演奏するので、それを聴いてから、あらためて考えてみたい。

一月十二日(日)ミニとマキシ

昨日と今日と、二日続けてマーラーの交響曲。ただし演奏者は十五人対百六十人、客席は三百十五体三千八百と、強烈な差。しかしけっして多勢に無勢、隆車に向う蟷螂の斧とはならないところが、音楽というものの面白さ。

十一日 王子ホール

篠崎史紀&MAROカンパニー

・J・シュトラウスⅡ:

南国のバラ(シェーンベルク編曲)

宝石ワルツ(ウェーベルン編曲)

酒、女、歌(ベルク編曲)

・マーラー:交響曲第四番(ジモン編曲)

十二日 NHKホール

クリストフ・エッシェンバッハ(指揮)NHK交響楽団、マリソル・モンタルヴォ(ソプラノ)、 藤村実穂子(メゾソプラノ)、新国立劇場合唱団

・マーラー:交響曲第二番《復活》

どちらもN響のコンマスがリードしているのが面白いところ。

MAROカンパニーは、ヴァイオリンの﨑谷直人、オーボエの古部賢一、ホルンの福川伸陽など、強力な十五人編成。

新ウィーン楽派三人による編曲は、その面白さと複雑さが、実演だといっそうよくわかる。この編曲譜を売って活動資金にしようとしていただけあって、ありきたりのものではなく、それぞれが個性を発揮した、とても凝った編曲。

そしてマーラーの四番の、新しいクラウス・ジモン編曲版をようやくナマで聴くことができた。ホルンも入って、シュタイン版より響きが充実。

指揮者なしでコンマスの篠崎史紀がリードする。互いを聴き合い、息を合せて演奏しているのがよくわかる、客席から一人一人の顔も音もよくわかる音楽。指揮者がいないので思いきった動きなどはないが、音楽が呼吸して、緩急強弱と音色を自然に変化させながら、聴き手にも呼吸させる。その心地よさ。

そこがまったく逆だったのが、エッシェンバッハ指揮の《復活》。いかにもピアニスト出身らしい、ただピアノを大きくしたような、息をしない音楽。いや、息と無関係な音楽。それなのに強引に動くので、楽員は合わせるのに一苦労。さしものN響が乱れる場面もいくつか。

呼吸感がないということは「タメと開放」を感じにくい、不自然な、流れの悪い音楽になる。終楽章のヤマももう一つ決まらない。ソプラノ独唱のモンタルヴォは代役だからなのか、ギクシャクと動く指揮に律儀に合せようとして、ものすごく苦労していた。

コーダのオルガンがオケよりもずいぶん早く、ぶった切るように消えたが、聞いた話では、前日は逆にこぼれてしまったらしい。こういうのも、息と指揮が無関係だから、自然なタイミングがつかめないのだと思う。それでも新国立劇場合唱団は、ものすごく立派だった。

終演後はTBS、トーキョー・ブラボー・ソサエティが大活躍していたので、三千人くらいの方は満足されたはず。自分は、いま自分が聴きたいものはどんな音楽か、あらためて実感する、よい機会になった。

十七日にも紀尾井ホール室内管とウィーン・フィルのメンバーによる、シェーンベルク編曲版のワルツと《大地の歌》があるので、これはまたどうなるのか楽しみ。こちらは十四+歌手二人。

ほんとうは、十一日のマロ・カンパニーの前に、一橋大学兼松講堂で行なわれた、国立マーラー楽友協会によるマーラーの九番を聴きたかった。

そうすれば「九~四~二~大地」の四曲を、フルオケと室内楽版で交互に聴く形にできたのだが、しかし国立~銀座の移動時間を考えると、全曲聴くと間にあわない。

ロンド・ブルレスケまで聴いたところで飛び出す手も考えたが、それはなんというか、ブルックナーの九番をスケルツォまで聴いて帰るみたいな感じなので、あきらめた。

一月十五日(水) 偉大なる死物

十四時からオーチャードホールで日本オペラ協会の《紅天女》をみて、十九時からサントリーホールで、下野竜也指揮読売日本交響楽団。

《紅天女》はたしかに長かったが、終幕の梅の樹は美しかったし、最後の音楽はキャッチーでなかなか感動的だった。歌手も指揮者も真摯な熱演だった。

ただ自分が引っかかったのは、主人公の仏師が完成させたはずの天女像が最後までまったく出てこないのは、なぜなのだろうということだった。

樹齢千年、さらにこれからも生き続けたろう、偉大な梅の樹を切り倒して材料とし、愛する女性の生命を奪ってまで完成させた天女像。自然を破壊し、犠牲を出してまで完成させたことで、南北朝の騒乱を終息させたという天女像。

さまざまなものの生命を犠牲にして、像につくりかえ、固定すること。生命を奪うことになるが、同時に、有限のものをはるかな後世にまで永く残すこととなる。それは、あえていえば「芸術」というものの本質でもあるだろう。

生きて動いているものを、動かぬものにする。動かないのに、まるで生きて動いているかのようにみえる。

「生物を再現しうる死物」。

彫刻も絵も映画も、そしてマンガも。音楽を記号化した楽譜も、物語や芝居を文字化した書物もそうだろう。それが、有限の生命しかもたぬ人が生み出し、遺していく、芸術というもの。

その芸術というものが、この物語では偉大だが、同時に犠牲を伴うゆえに、罪深きものとなっている。

それはこの物語の主要テーマである、さまざまな二極対立、南朝と北朝、神と仏、精霊と人間、自然と人間、男と女、生と死、陰と陽、清と穢、その他もろもろの相反と矛盾を象徴している。

どちらも正しく、また正しくない。物語に出てくる楠木正儀は実在の人物で、「正しく死ぬ」ことのほうがよほど簡単な時代――父も兄もまさにそうして討死した――に、絶対矛盾を抱えたまま生き抜くことがどれほど難しいかを、体現したような生涯を送った人だった。

その矛盾と悲しみをすべて呑みこみ、後世に残るのが、天女像であるはず。

それをここで視覚化することの難しさは容易に想像がつくが、それでも挑んでほしかったと思った。「偉大なる死物」たる芸術の姿が眼前にあればこそ、ラストシーンは「固定されたもの」が喚起する幻であること、そして「いまここに生きて在ることの尊さ」を感じられたように思うから。

夜の演奏会のことは日経新聞の評に書くので省略するが、「偉大なる死物」の凄さに震撼させられる二時間だった。

一月十六日(木)横須賀へ

「音楽の友」の記事のためによこすか芸術劇場へいき、副館長さんに新シーズンの予定などをうかがう。

ここには二〇一七年三月十二日にも来たことがある。小ホールの「ベイサイド・ポケット」で《蝶々夫人》の短縮版をみた(可変日記に訪問記を書いた)。

画像は、横須賀芸術劇場の公式サイトから

画像は、横須賀芸術劇場の公式サイトから大ホールの舞台にも入れてもらう。写真は自分が撮ったのではなくて公式サイトからだが、ここに見えるとおり、歌劇場式の馬蹄形の客席が美しいホール。客席千八百と規模も手頃。

新シーズンの目玉はなんといっても、十月十八日(日)に行われる、能の『隅田川』とブリテンのオペラ《カーリューリバー》の二本立て。

この二本が続けて観られるだけでも、私などには大御馳走だが、さらに出演者も素晴らしい。観世喜正、彌勒忠史、鈴木准に鈴木優人など、ワクワクするメンツである。

・能『隅田川』(演出:観世喜正)

シテ 観世喜正

子方 観世和歌

ワキ 森常好

ワキツレ 舘田善博

・オペラ《カーリュー・リバー》(演出:彌勒忠史)

狂女(テノール) 鈴木 准

渡し守(バリトン) 与那城 敬

修道院長(バス) 加藤宏隆

旅人(バリトン) 坂下忠弘

カーリューリバー・オーケストラ

鈴木優人(指揮、オルガン)

さて、このよこすか芸術劇場は一九九四年開場、その前は米海軍のEMクラブという休憩施設があり、さらにその前の一九四五年までは、帝国海軍の下士官兵集会所、すなわち水兵が休日に上陸したさいの宿泊施設があった。一九三八年完成の建物を、米軍が接収して使い続けていたそうだ。芸術劇場の裏側のメルキュールホテル横須賀(写真の右側の高層ビル)は、この集会所の塔のデザインを継承しているのだそう。

そして、よこすか芸術劇場の海側にあるのがヴェルニー公園。ここの一隅には帝国海軍の慰霊碑が集められている場所がある。戦艦長門や山城の碑があるのだが、そのなかでひときわ大きいのが、高尾型巡洋艦の艦橋を模した石碑。

しかしこれは不思議なことに、下部の碑文などがすべて剥ぎ取られていて、なんのためのものなのかよくわからない。正面に「國威顕彰」という文字だけが彫られている。

三年前にきたときにも不可解に思ったもの。今回もやはり気になった。帰宅後ネットで調べると、「東京湾要塞 三浦半島・房総半島戦争遺跡探訪」というサイト内に、情報が出ていた。

http://tokyowanyosai.com/sub/ibutu/sekihi/kinen-10.html

「昭和12年5月27日の海軍記念日に除幕されたもので、国際連盟脱退や軍縮条約廃棄という当時の社会情勢のなかで、海軍の偉業と意気を具象化したとのことである。塔の上部には羽を広げた金鵄が取り付けられていた」

敗戦により、「八紘一宇」などの碑板を剥ぎ取られ、しかし壊されはせずに、ここに置かれている。戦艦三笠、國威顕彰碑、よこすか芸術劇場、そして、港の大半を占めるアメリカ第七艦隊の基地。

日本の近現代史を、肌で感じることのできる場所。

一月十七日(金)再びミニ・マーラー

紀尾井ホール主催の演奏会。恒例となっている、新ウィーン楽派による室内アンサンブル編曲版をあつめたもの。

・ヨハン・シュトラウスⅡ:

入江のワルツ(シェーンベルク編曲)

酒、女、歌(ベルク編曲)

皇帝円舞曲(シェーンベルク編曲)

・マーラー(シェーンベルク&リーン編曲):大地の歌(メゾソプラノ:ミヒャエラ・ゼーリンガー、テノール:アダム・フランスン)

紀尾井ホール室内管弦楽団のメンバーに、首席指揮者のライナー・ホーネックなどウィーン・フィル四人を加えた、総勢十四人のアンサンブル。

前半のワルツは、さすがにウィーン風の艶麗かつ軽妙な味が出る。マーラーの《大地の歌》では、この作品の問題点である、第六楽章前半までの歌手と管弦楽の衝突――編成を小さくしても、基本はいじらない編曲なので、管弦楽をわざとぶつけていることが、いっそう明確になる――を、ホーネックは巧みにコントロールして、声を完全にはかき消さないようにしていた。このあたりは、歌劇場での豊かな経験のなせるわざだろうか。

一月二十三日(木)ヤーノシュカ

新宿文化センターで、ヤーノシュカ・アンサンブルのコンサート。

プログラムの解説を書いた。クラシックの素養を基礎に、エンターテイナーとして楽しませる四人組。

一月二十五日(土)歴史悲劇と私小説

サントリーホールで東京交響楽団の演奏会。指揮は飯森範親。

・ラッヘンマン:マルシェ・ファタール

・アイネム:「ダントンの死」管弦楽組曲(日本初演)

・リーム:道、リュシール(ソプラノ:角田祐子)(日本初演)

・R・シュトラウス:家庭交響曲

恐怖政治のもたらす狂気と惨劇の前半に対置される、私小説のような後半。

一月二十九日(水)奇妙な体験

日経新聞夕刊に、十五日にサントリーホールで行なわれた下野竜也指揮読売日本交響楽団の演奏会についての拙評が掲載された。

・ショスタコーヴィチ:エレジー

・ジョン・アダムズ:サクソフォン協奏曲(独奏:上野耕平)

・フェルドマン:オン・タイム・アンド・ザ・インストゥルメンタル・ファクター(日本初演)

・グバイドゥーリナ:ペスト流行時の酒宴(日本初演)

これはほんとうにいい演奏会だったので、空席があったのが残念でならなかった。とりわけ最後のグバイドゥーリナの「ペスト流行時の酒宴」。人の焦燥と狂騒が濃密な音響となって空間を満たしていく「死の舞踏的音楽」の凄さは、ナマでこそ十全に体験できるものだから。

こういう「生きた芸術」をもっと多くの人に聴いてもらえるように、体験してもらえるように、興味を持ってもらえるように、微力を承知でつとめるのが、私のような仕事の人間の役割だと、痛感した次第。

それはともかくとして、この作品への日経新聞の拙評は十五日に聴いて、二十三日の〆切までに書き、二十九日に掲載となったのだが、掲載までのわずか二週間のうちに、書いたことの意味合いと切実さがまるで変ってしまったことに、今になって気がつく。

「現代の地球と人類の情況そのもののような強烈な音楽」

じつはこれは、聴いたとき、書いたときには、自然破壊や戦争、政治的弾圧など、あらゆる危機の比喩、代表的な例として「ペスト」を一九六九年当時の作曲家が選んだのだろうと思い、そのつもりで「情況そのもの」とした。

だが、本日の夕刊を読んでくださった方の中には、これを「コロナウイルスの情況」のつもりで山崎が書いていると、思われた方もおられるかも知れない。いや、むしろそういう方のほうが多いのではないだろうか。

あれよあれよという間に、自らの言葉に思いもよらぬ別の意味合いと切実さが重なっていく、奇妙な体験。

それは、一種不可思議なやりがいを、自分に与えてもくれるのだが…。

二月一日(土)花の章とロット

東京芸術劇場で、読売日本交響楽団の演奏会。指揮は山田和樹。

・マーラー:花の章

・ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲(独奏:ネマニャ・ラドゥロヴィチ)

・マーラー:交響曲第一番《巨人》

交響詩《巨人》が交響曲となるときに削除された《花の章》を、元の第二楽章の位置に戻すのではなく、あえて切り離して独立させ、初めに単独で演奏する。

このアイディアは納得がいくもの。現行版はやはり四楽章できちんとまとまっていて、編成の異なるこの楽章は異質なのだ。そしてこうすると、《花の章》冒頭のトランペット・ソロが、あのロットの交響曲のそれとよく似ていて、これまたロットからの影響だということが、よくわかる。

ハチャトゥリアンは、ネマニャの奔放なヴァイオリンがぴったりだけに快演。休憩後の《巨人》は、こってりと粘っこい熱演。

二月三日(月)ロトのダフクロ!

東京文化会館で東京都交響楽団の演奏会。指揮はフランソワ=グザヴィエ・ロト。

・ラモー:オペラ=バレ《優雅なインドの国々》組曲

・ルベル:バレエ音楽《四大元素》

・ラヴェル:バレエ音楽《ダフニスとクロエ》全曲(合唱:栗友会合唱団)

ロト本領発揮の快演。評を日経新聞に書く。

二月五日(水)神剣草薙

午後一時から国立能楽堂の定例公演。

・狂言『鶯(うぐいす)』野村萬斎(和泉流)

・能『草薙(くさなぎ)』藤井雅之(宝生流)

毎年恒例の企画《月間特集 近代絵画と能》の一つ。『草薙』は、東国征伐に出た日本武尊が駿河で火攻めにあったとき、天叢雲剣を振るって草を薙ぎ、窮地を脱したという説話を能にしたもの。五流のなかでも宝生流にしかないという、珍しい能。

終演後は紀尾井ホールに行き、某誌のためにトレヴァー・ピノックにインタヴュー。

二月六日(木)アークヒルズ界隈にて

六本木のANAインターコンチネンタルホテルで、午後四時から「音楽の友」のために札響の指揮者バーメルトにインタヴュー。

終了後に腹ごしらえをしてから隣のサントリーホールに行き、NHK交響楽団の演奏会。指揮はパーヴォ・ヤルヴィ。

・プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲 第一番(独奏:レティシア・モレノ)

・ラフマニノフ:交響曲第二番

評を「モーストリー・クラシック」に書く。

二月七日(金)今日もサントリーホール

サントリーホールにて札幌交響楽団の東京公演。指揮はバーメルト。

・シューベルト(ウェーベルン編曲):ドイツ舞曲

・マーラー:亡き子をしのぶ歌(バリトン:ディートリヒ・ヘンシェル)

ベートーヴェン:交響曲第七番

昨日のインタヴューと合わせて、印象を「音楽の友」に書く。

二月九日(日)ピノックとヤマカズ

紀尾井ホールにて紀尾井ホール室内管弦楽団の定期演奏会。指揮はピノック。

・モーツァルト:交響曲第四十番

・モーツァルト:アヴェ・ヴェルム・コルプス

・モーツァルト:レクイエム

レクイエムには、望月万里亜(ソプラノ)、青木洋也(アルト)、中嶋克彦(テノール)、山本悠尋(バス)、紀尾井ホール室内合唱団も加わる。

清新で力強い音楽。終演後、関口台のキングレコードのスタジオに行き、山田和樹さんにインタヴュー。

五月の八日に東京都交響楽団と演奏する、三善晃の「反戦三部作」について話してもらう。

二月十一日(火)ポゴレリッチとヤマカズ

みなとみらいホールで、読売日本交響楽団の演奏会。指揮は山田和樹。

・グリーグ:二つの悲しき旋律

・シューマン:ピアノ協奏曲(独奏:イーヴォ・ポゴレリッチ)

・ドヴォルジャーク:交響曲第七番

ポゴレリッチの緩急強弱自在のピアノとの共演を楽しむヤマカズ。一昨日のインタヴューはそのリハの後だったので、ネマニャに続けてポゴレリッチなんて、合わせるのが大変じゃないですかときいてみたら、「いやあ、面白いですよ~」と笑っていた。なるほどと納得(笑)。

アンコールは、曲の前にスピーチ。神奈川県立の希望が丘高校に入って、初めてデートというものをしたのが、みなとみらいだったという。そしてその頃に知った思い出の曲ということで、アザラシヴィリの無言歌を、慈しむように演奏。

二月十三日(木)『井筒』の陽炎

梅の花はいまがさかり。

能をはしごする。シテ方のホープと重鎮を一日に見られるので、楽しみにしていた。まず午後一時から、観世能楽堂で若手による観世会荒磯能。

・能『弓八幡』関根祥丸

・狂言『鬼の継子』野村太一郎

『弓八幡』は世阿弥作で、足利義持の将軍宣下を寿ぐためのものといわれる。

石清水八幡に奉納する弓を袋から出さないのは、治国平天下の象徴だからだというような詞があるあたり、いかにも戦乱が終息した新将軍の代を寿ぐ内容。

凛とした祥丸の舞と謡いは今日も見事だった。この人の身体の動きの線と円の滑らかさ、ピンと張った集中力の強さは傑出している。

続いて六時半から、国立能楽堂の定例公演。

・狂言『蟹山伏(かにやまぶし)』大藏基誠(大蔵流)

・能『井筒(いづつ)』豊嶋彌左衞門(金剛流)

これも《月間特集 近代絵画と能》の一つ。八十歳の金剛流の重鎮、豊嶋彌左衞門(前名は三千春で、昨年家名を襲名した)は、二〇一七年九月にここで『楊貴妃』をみて素晴らしかった。終盤、玄宗と幽明の境を異にして、死者の国に留まる悲しさが、抑制された動きからひしひしと伝わってきた。

それにしても世阿弥作の『井筒』は名作とされながら、ハードルの高い、近づきがたいものだと思う。約二時間のとても長い能なのに、動きはほとんどなく、シテとワキが前半に坦々と対話するだけで、途中にはドラマの起伏がまったくない。自分がナマでみるのはこれが三回目だと思うが、毎回、どうにかならないのだろうかと思うくらいに長く感じる。

国立能楽堂の主催公演にしては珍しいことに、演能中に帰っていく客が何人かいたのも、そのせいだろう。

おそらくは能をあまり知らない人が、ひとつ見てみようか、『井筒』は人気が高い作品らしいから、これに行ってみよう、という感じで来たのではないかと、勝手に想像する。しかし残念ながら『井筒』は、初心者お断りみたいな難しい能なのである。途中で帰った人はこれに懲りて、能は長くて退屈だからご勘弁、ということになるのだろう。

昭和後半の能楽研究の泰斗、表章(おもてあきら)は、『井筒』の評価が高まったのは、戦後に観世寿夫が登場して、「幽玄」がありがたがられるようになってからだと、どこかで述べていた。

自分は最近になって能に興味を持っただけだから、寿夫の実演を見ることはできなかった(映像は残っているが)。想像するに、静のなかに動が、動のなかに静がある、異常な緊張感で初心者すら惹きこむほどの芸だったのだろう。それなら『井筒』でも、間断するところなく集中させることができたかもしれないが、そんな天才はやたらにはいない。

豊嶋彌左衞門のような名手の芸を前にしても、私のような素人だと、その長さをもてあましてしまうのだ。

しかしそれでも、最後は見事なものだった。女の霊が井戸をのぞき込み、底の水に恋しい男の姿を見る場面で、我々の視界にもゆらゆらと陽炎が立って、目の前にいるのが男なのか女なのか、そのどちらでもあるような錯覚を起こさせた芸は、やはりすごいものだった。

ここで世阿弥は、『松風』とよく似た仕掛けをする。女の霊は、愛する男の装束をつけ、頭の形も真似ている。そのため、彼女が男の幻を目にする瞬間、彼女を見つめる我々も、男の姿を見ることになるのだ。

狂女の霊が目にしている幻覚を我々も共有させられる、その戦慄。

男そのものでもない。面は、顔はあくまで女なのだ。女でも男でもある人が、そこに陽炎のようにいる。その瞬間、見ている女と見られている男、二つのこの世ならぬ顔が渾然となって、主客の境目がなくなる。その揺らぎのなかに取り込まれ、霊の見ているものと、自分が見ているものが混じりあう。視点の複合。複眼の見、とでもいうか。

そして、原作の伊勢物語から引用した「筒井筒、井筒にかけし、まろがたけ」というこの部分の詞と節が、まことに美しく印象的で、鮮やかに浮かびあがる。

男と女、見る者と見られる者、外から見ている客、すべての輪郭があやふやになり、境界が消える、一瞬の陽炎。

その陽炎が、今夜も現出した。こういう瞬間のために、自分は能を見続けている。しかし『井筒』でそれに出会うためには、動きのない二時間が必要になる。初めての人には奨めにくいのに、名作。このあたりが能の難しさか。

二月十六日(日)室内オペラの魅力

王子ホールで、モーツァルト・シンガーズ・ジャパンによるモーツァルトの歌劇《コジ・ファン・トゥッテ》全曲。

フィオルディリージ:針生美智子(ソプラノ)

ドラベッラ:小林由佳(メゾソプラノ)

グリエルモ:宮本益光(バリトン)

フェランド:望月哲也(テノール)

デスピーナ:鵜木絵里(ソプラノ)

アルフォンソ:黒田博(バリトン)

山口佳代(ピアノ)

ピアノ伴奏による小ホールでの上演、非常に楽しく、そしてこの歌劇の傑作ぶりをあらためて堪能した。

オペラにおけるモーツァルトのオーケストレーションの妙というのは、まさしく天才的としかいいようのないものだけれども、今日は山口のピアノの緩急強弱の変化とタッチのやわらかさが絶妙で、うまくそれを暗示していく。

この作品では、息づくように線を描く響きが甘美であるだけに、フルサイズだとそれにのめり込んでしまい、間延びしていく危険があるのだが、ピアノの響きではそうはならず、快速にキビキビと進行して、飽きさせない。そして、声と声の対応や絡みが明確に聞きとれる。歌手も無理をせずに歌える。

モーツァルトの真骨頂はやはりオペラにあると、つくづく思わせてくれた。

室内楽ホールでのピアノ伴奏によるモーツァルト歌劇は、面白い。モーツァルト・シンガーズ・ジャパンの来年の王子ホールでの登場もいまから楽しみだが、三月には第一生命ホールで、林美智子のドンナ・エルヴィーラを中心とする《ドン・ジョヴァンニ》がある。重唱のみのダイジェスト版というが、こちらも工夫して楽しませてくれそう。

仰々しい壮大さもオペラの魅力だが、逆に、モーツァルトやロッシーニ、ドニゼッティの喜劇、オペレッタなど、親密さで楽しむことも可能な作品がある。

日本語訳詞でやることも、けっして時代錯誤とは思わない。もちろんその場合は、泥臭さと粋の、きわどいバランス感覚が必要になるだろうが。

二月十八日(火)フォル・ジュルネ

東京国際フォーラムで、「ラ・フォル・ジュルネTOKYO2020」の発表記者会見。テーマは第一回以来のベートーヴェン。

ホールCを使い、ステージにオーケストラ状に取材者が座り、指揮台の位置の会見者を見るという形式。

質疑応答では、コロナウイルス対策をとうするかという問いが出た。施設の消毒につとめるとのことだった。

終了後、神楽坂の音楽之友社に行き、同社ホールで「音楽の友」誌の特集「ホール主催事業を考える」座談会に参加。

二月二十二日(土)暗い影

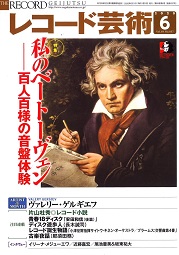

昼から音楽之友社に行き、レコード芸術四月号の特集「21世紀のベスト・ディスク100」のための座談会に参加。

その後サントリーホールに行き、アンネ=ゾフィー・ムターのベートーヴェン生誕二百五十周年記念の演奏会シリーズの二日目、室内楽を聴く。

演奏を終えた四人が肩を抱きあう。見慣れた光景なのに、新型コロナウイルス感染のリスクが叫ばれはじめているだけに、その瞬間、会場の空気が一瞬凍り、暗い影がよぎったように思った。

評を日経新聞に書く。

二月二十三日(日)チームの可能性

ハクジュホールにて、カンマーオーケストラメロディアの演奏会。

このアマチュアの室内管弦楽団は、オーボエ奏者の町田秀樹さんが二〇一五年から主宰しているもの。町田さんは慶応の経済学部を出て銀行勤めをしたあと、二〇〇〇年にドイツに渡り、ミュンヘンのリヒャルト・シュトラウス音楽院でフランソワ・ルルーに学び、現在はミュンヘンを拠点に、プロとして活躍されている。ドイツの室内オーケストラのタッシェンフィルハーモニーの一員で、私がそのCDを紹介したことから、フェイスブックで連絡をくださり、今回聴かせていただくことになった。

・モーツァルト:セレナーデ第十番《グラン・パルティータ》第一楽章

・リヒャルト・シュトラウス:十三管楽器のためのセレナーデ

・ブラームス:交響曲第一番

メンバーには、慶応のワグネルやワセオケのメンバーも含まれているそうだ。現代日本のアマオケの演奏水準の高さを反映して、しっかりとした手応えのある演奏。演奏前に町田さんの話がある。これら三曲に共通して用いられている音型は、ワーグナーのマイスタージンガーなどにも登場する、ドイツ音楽の決まり文句のようなものだという。実際の音として聴かせてもらって、さらに納得。

町田さんはオーボエを吹きながら指揮をする。通常の指揮者の位置に楽員と向かいあう形で立つのではなく、半円形の横隊のなかでリードしているのが新鮮。

後半のブラームスでは、四三二二一の弦が下手側、管楽器が上手側に並ぶ。チラシには総勢三十二人の名があり、ステージいっぱいに並んで、力強く立奏。ただし必要以上に力んではいないので、この小ホールでも音が飽和することない。そのバランスがいい。アンコールはコンサートマスターがリードして、コーダをもう一度。

将軍とレギオンではない、チームとしての合奏。クラシックは、大衆の心を得やすいカリスマ音楽家の話題に終始しがちだが、それだけでは見えてこない、多様な魅力と可能性がある。そのことをあらためて感じる。

感染拡大への警戒が東京でも強まるなか、勇気をもって開催してくれたことに感謝。

二月二十四日(月)忘れていたものを

新型コロナウイルスが日ごとに大きな問題となってきている。

三月七日に鎌倉市の大船学習センターで「渋沢栄一とクラシック音楽」 という話をする予定だったが、感染拡大防止のために鎌倉市が年度内の市主催行事の一切を中止したため、消滅。

クラシックの演奏会にも、これから大きく影響が出てきそうだ。いつまで続くか、先が見えないのが困りもの。

個人的にも、なぜか今年は不意に予定が変わっていくことが多い。去っていく人、新たに声をかけてくれる人。終るもの、始まるもの。

ガラリと足元が崩れるようなことが起きたかと思えば、顔を上げたところに、誰かが笑顔で手をさしのべてくれていたりする。

二十五年ぶりくらいに声をかけてくれた人もいる。茅場町の事務所に毎日出勤していたあの頃、SNSどころかメールも携帯電話もなく、固定電話でしか連絡を取りあったことがなかったことに気がついて、生活様式の変化の大きさに呆然となる。打合せといえば、直接会って話すしかなかったのだ。

私自身は何も変化を求めることなく、時間に追われるまま漫然と立ちつくしているだけだが、まわりの人と景色が、どんどん移っていきつつある。去る者来る者、甦る者。何かが変る年。

こういうときは、初心に返ること。

「なくしたものを取り戻すことはできないけれど、忘れていたものを思い出すことはできますよね」と言ったのは、『タッチ』の上杉達也だったか。

そうだ、思い出そう。

ミュージックバードの『夜ばなし演奏史譚』が三月一杯で終了ときまった。最終回は来月二十九日放送のソッリマ特集だが、収録のほうは、二十二日の『巨匠「名盤」列伝』が最後となる。放送一月前の二十一日に録ってきた。

モーストリー・クラシックの連載と並行している『巨匠「名盤」列伝』、ラジオでの最後は誰にしようと思っていて、そうだ、この人がいると思い出した。

レジナルド・グッドオール。

こういうとき、俺にはやはりこの人しかいないなと(笑)。

モーストリー・クラシックの連載は、二〇〇九年の五月から、十年以上もいつのまにかやっているが、なぜかこの人のことはやっていなかった。私にとっては最も大切な指揮者の一人だけれど、世間的には「巨匠」といえるか?という思いがあったのだと思う。

その人をやることにした。

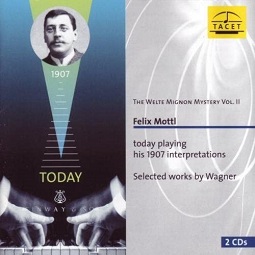

番組ではあえて、最高傑作の《トリスタンとイゾルデ》はかけずに、《指環》中心に構成して、〈ヴォータンの告別と魔の炎の音楽〉の、「さらばだ、勇ましきわが子」で終らせることにする。

グッドオールの《指環》をちゃんと聴くのは久しぶり。『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』を書いた二〇〇二年以来、十八年ぶりか。その年に、ミュージックバードの番組で特集を組んだ記憶があるので、この男について長くしゃべるのも、十八年ぶり。

しかし、よく憶えているものだ。このアクセント、このリズム、このフレージング、このダイナミクス。もう身体に入っている。鳴り出すと一瞬に甦って、身体を波動させてくれる。

エピソードも、拙著を読みかえすまでもなく、自然と口をついて出てきた。頭の中にその姿が見えるような気がしたのも、昔と同じ。ただ、自分の語りが少し、神田松之丞あらため神田伯山ぽくなっていた気がしたあたりは、二〇二〇年バージョンか(笑)。

ワーグナーしか指揮したくない、と言った男の音楽。あらためて聴いてみて、弱点は多々あるにしても、ワーグナーの音楽のツボ、波動を押えていることを再認識する。カルロス・クライバーが絶賛したのも、その点だろう。

それは「ワーグナーの毒」としかいいようのないものに、肉薄している。

いま、新たな仕事の一つとして、ナチス時代の音楽のありかたをいろいろ調べだしているのだが、グッドオールがその手でつかみだしてくれた「毒」は、二十世紀前半までの、つまりヒトラーが自殺する時点までのワーグナーの、本質をついているような気がしてならない。

イギリス人グッドオールを通じて、そこへ遡って行けるかもしれない。その灯火が、かすかに見える気がする。

昨日に帰ることで、明日が来るかもしれない。

明日がどうなるかは誰にもわからないけれど、まずは一歩を、グッドオールとともに。

ミュージックバードの『巨匠「名盤」列伝』では、指揮者名だけで副題はつけなかったが、今回だけはつけた。

「終りよければ、グッドオール」

やはりここへ帰らないと、なにも始まらないのだ(笑)。

二月二十七日(木)自粛開始

昨日の安倍首相による大規模イベントへの自粛要請を受け、クラシックにおいても、オーケストラやオペラ公演の中止が次々と発表されはじめた。

今日は某誌のためにクリスティアン・テツラフのインタヴューを行うことになっていたが、出演予定だった二十八日の読響の演奏会が中止になって急遽帰国、話が流れた。

三月十九日を目処に、自粛の効果を判断するとのこと。

三月九日(月)自粛自粛また自粛

三月上旬のクラシック公演、次々と自粛を余儀なくされる。東京・春・音楽祭のムーティの《マクベス》のマスターコースと本番、神奈川県立音楽堂の《シッラ》などなど、枚挙に暇がない。

出演者、主催者にとっては苦渋の選択で、金銭面はもちろん、精神面においても長く癒されることのない痛手となるだろう。早く収束することを祈るのみ。

自分の場合はこれまでのところ、講座が二つ延期になっただけ。それ以外は、中止公演でも原稿料をちゃんと払ってもらえているから、恵まれている。

どういうわけか、今月前半は原稿依頼が集中した。どうにもならず、〆切をとうに過ぎて、デッドラインぎりぎりになった仕事が担当さん六人分、つまり六人の方から切羽詰まった催促がいっぺんに来そうになったときは、さすがに海を見に行きたくなった。

しかし一つ一つ、とにかく仕上げていって、多大の迷惑をかけつつも何も落とさずにすんだのは、運がよかった。

三月十二日(木)空いた電車に乗って

日経新聞文化部で演奏会評を担当してくれていた岩崎記者が、三月末で埼玉支局デスクに栄転することになり、池田卓夫さんのお声がかりで、樋口隆一さん、江藤光紀さんとともに執筆者たちで送別会。恐いので、なるべく換気のよさそうな店を選んでもらい、天王洲で開催。

二週間ぶりぐらいに乗った丸ノ内線も銀座線も、そして山手線までも、帰宅ラッシュの時間帯なのにガラガラ。

これでは経済的には成り立たないだろうけれど、しかしウイルス禍が収束したとき、人の心をすりつぶすような満員電車や雑踏の毎日に戻りたいと人々は思うのだろうか、とも思う。これをきっかけにテレワーク化が進むなら、それはそれでいいことなのかもしれない。

SNSの普及がなかったら、このウイルス禍を乗りこえることは困難だったろう。もちろんそれなら、こんなに激烈な速度で感染が世界に広がることもなかったろう、ともいえるが。いずれにせよ、物理的な世界に匹敵するほどの重大性をネットの世界は獲得しようとしている。国際性はSNSが維持し、物理的な国境は閉鎖という日も来るかもしれない。

などと考えているうちに到着。空間に余裕はあるが人気店らしく満席の混雑。いるところには人がいる。美食と美酒だけは、SNS経由では味わえない。

参加者全員、平日夜は大概どこかの演奏会に行っているだけに、普段なら全員の都合の合う日はなかなか見つからないが、今月前半は何もないという異常な状況ゆえに集まることができた。

とはいえ、唯一敢然と来日、予定通り演奏したアンドラーシュ・シフのリサイタルに行った鈴木淳史さんだけは、品川駅近くでの二次会から参加になった。ワイワイと楽しい一夜。

三月十三日(金)『井筒』の古形

堂本正樹の『世阿弥』(劇書房/一九八六年)を読みかえしていたら、一月前に見て感想を書いた『井筒』に関して、巻末の「私的ノートを含んだ恣注」の七〇六頁に、面白い指摘があった。

『井筒』のシテは、現在は冠と老懸という髪の飾りだけが男風で、上衣は女の長絹だが、古い時代には男の直垂を着たりすることがあり、「形見の直衣身にふれて」のところで、男性風のカケリという狂いの動作をしたという。

「神憑り。または狂女の面をつけて舞う男博士の翔り。まことに激しい能になろう。月光の下で男装の女が恋しき男に憑かれてきりきりと狂うのである」

これなら、今の起伏に乏しい展開とは違って、緩急の変化がはっきりとつく。しかも、戦後すぐの『井筒』はほぼ一時間三十五分だったという。それが一九七九年の『能楽手帖』では一時間五十分となった。今は二時間かかるのが普通だ。「幽玄」とは極端に動きを抑制したものと理解され、ありがたがられるようになって、テンポが遅くなってきたのだ。

さらに堂本は、「極端に重々しく演じられる『檜垣』も、昔はこの『井筒』より軽かったらしいから驚きだ」とその典拠を示して、「狂乱物としてキリキリと演じられた『井筒』よりさらに軽い『檜垣』。……想像もつかない。ということは、現在の能全般がいかにスローモーになったかということでもある。そしてそのテンポを世阿弥以来の万古不易と信じ、疑わず受け入れる能評家の、素人弟子上がり的感性」と続ける。

能は、徳川時代に「武家の式楽」とされてから荘重志向が強まってテンポが遅くなったとされるが、『井筒』は昭和後半にさらに遅くなったというわけだ。

こののろさが、能を近づきがたいものにしているのは事実だろう。誰にでもすぐにわかるような大衆性を最優先すべきとは、私も思わない。楽しめる人とそうでない人がいるのは当然で、媚びる必要はない。

ただ現状の『井筒』は、あまりにも人を遠ざける。それにはそれだけの必然性があるのだろうが、令和の世には、また別のアプローチもあっていいのではと思わざるにいられない。

自然なテンポで舞い、カケリをして、きりきりと狂う井筒の女も見てみたい。もちろんそうなると、『松風』のシテと似てくる気もするが…。

三月十五日(日)時計は止まらない

ヨーロッパでの急激な感染拡大、感染クラスターの起きたクルーズ船、東京オリンピック開催をめぐる議論などのニュースを見ながら、去年の大河ドラマ『いだてん』の、嘉納治五郎の最期の様子をしきりと思い出す。そういえば、あの人は客船の船室で亡くなったのだ。

結局あのドラマは、途中で亡くなるにもかかわらず、役所広司演じる嘉納治五郎が真の主役だった。

生命の灯はつきても、時計は止まらない。明日へ。

三月十六日(月)ウルトラセブンと

近所のプールが二週間ぶりに営業を再開したので、早速泳ぐ。感染防止につとめつつ、少しずつ日常を取り戻す。

いまはただ、世界のウイルス禍が一日も早く収まることを祈るのみ。

少し前に届いていた本を二点。

まず青山通の『ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた』(新潮文庫)。

二〇一三年にアルテスパブリッシングから出て、ベストセラーとなった単行本の文庫化。

青山通とは、フェイスブック友達でもある青野泰史さんのペンネーム。最終回で印象的に使われたシューマンのピアノ協奏曲をきっかけに、クラシック音楽の面白さ、奥深さを発見していく、少年時代の物語。

文庫化で手軽になったので、このさいぜひ。文庫に追加された片山杜秀さんの解説や、木村元さんの一文も面白い。

(自分は二〇一三年六月十一日の可変日記に感想を書いている)

隣は、東京都交響楽団の演奏会プログラム「月刊都響」三月号。都響の三月分の演奏会四回も、首相の要請に応じてすべて中止となったので、会場ではついに一冊も配られることなく終った、幻のプログラム。

私の連載「オリンピックと音楽」の第十九回「バルセロナ・オリンピックとオペラ歌手の越境」も、ひっそりと載っている。

オリンピックそのものがどうなるかわからなくなってきたが、ともあれ連載は残り三回。第二十回はもう校了しているので、あと二回を粛々と書くのみ。最終回は『いだてん』話と決めているので、開催であれ中止であれ延期であれ、なんとでもうまく対応できる。時計は動く。

三月十九日(木)人の弱さと心の共振

今月二十八日の東京交響楽団のメンデルスゾーン編曲版マタイ受難曲、独唱者を日本人に変更し、最大限の感染予防と拡大防止のための対策を実施した上で、開催するとのこと。

払い戻しも可能なので、行く行かないはそれぞれの判断だが、私はこういうときだからこそ、ナマのマタイ(それも、ユダヤ人メンデルスゾーンが編曲したもの)が聴きたい。人間の弱さと孤独と愚かしさと無力と、そして、共振する心と心。だから嬉しい。

(しかし二十四日、感染者数が増大するなか、八月十三日に延期することが発表された)

三月二十一日(土)陽光と鳥の歌

久しぶりに上野駅へ。公園口改札が北側に移動していた。公園の大通りの正面となって、位置が思った以上に違う。東京文化会館に入るのにも、国立西洋美術館に面した扉からの方が近くなった。人の動線が大きく変わることになる。

十五日の東京新聞に「〈東京人〉東京クラシック音楽散歩 上野から世界へ羽ばたく」という短文を書いた。

発売中の『東京人』のクラシック特集に連動したもので、そこに書いた「音楽の聖地」としての上野公園の話である。

じつはこれを書いたときは、はたして今月は「花や絵とともに、美しい音を」楽しむことができるのか、演奏会があるのかどうか不安に思いつつ、希望を捨てずに願望をこめて、「ぜひ楽しんでほしい」と結んだ。

それから四日後の十九日、二〇二〇年の東京・春・音楽祭は、旧東京音楽学校奏楽堂でのトリオ・アコードによる「ベートーヴェン ピアノ三重奏曲 全曲演奏会」第一夜をもって、観客入りの演奏会を開始してくれた。

嘘つきにならずにすんでよかったと、まずはひと安心。

そしてその三日目の最終日、自分も聴きに行くことができた。先月二十三日以来、一月ぶりの演奏会通い復帰が、新聞のコラムの内容そのままに、奏楽堂と東京文化会館小ホールの組み合わせになったのは、感慨深い偶然だった。

奏楽堂は場所こそ移り、改修もされているが、基本は百三十年前の東京音楽学校開校時につくられた建物のまま。

幸田延や滝廉太郎に始まり、「運命」の全曲や「第九」の日本人による初演もされてきた舞台。そして麻布の南葵楽堂から寄贈された、徳川ライテイさんのパイプオルガンも、いまは一緒にいる。

当時は死病だった肺結核に斃れた、滝廉太郎の銅像が玄関脇にある。

東京・春・音楽祭は、海外の演奏家が参加するはずだった大きな公演がすべて中止になってしまい、満身創痍に近い状態だと思うが、そのなかでできるだけのことをしてくれているのは、頼もしい。

チケットはお客が自分でもぎる。プログラムも置いてあるのを取る。といった形で、お客もほとんど咳をしないし、接触にも気をつけている。これだけ互いに注意をすれば、現状ではまず問題はおきないのではないかと思う(一回だけ、思わずブラボーをかけた人がいたが、その瞬間の客席の緊迫感がすごかった)。

それよりも、昼間の暑い上野公園を、大勢でわいわい言いながら歩いたり走ったり、所在なげに噴水の回りに肩寄せあって座りこんだりしている人々の方が、よほど無防備で緊張感のない感じで、むしろ心配になる。

写真はフェイスブックの「東京・春・音楽祭」のページから

さて演奏会は十五時から、津田裕也、白井圭、門脇大樹の三人で第十、三、そして《大公》。

演奏会の冒頭、第十番の変奏曲から始まるはずなのに、ヴァイオリンの白井さんが二曲目のはずの第三番の頭をひきだしてしまい、顔を見合わせて止まるハプニング。

三人苦笑い。客席も思わず大笑い。間違いがあるのがナマ。本来なら困った話だが、今日は逆に嬉しくなる(笑)。

そして、最高に嬉しかったのは、《大公》の三楽章の素晴らしいアンダンテの終りで、上手の窓の外で突如として、絶妙のタイミングで野鳥がさえずってくれたこと。

窓から射し込む陽光と鳥の歌、そして終楽章の開始。これこそナマ。偶然にさえずった鳥たちの声は、天の配剤のように美しかった。

これから少なくともしばらくの間は、私は《大公》を実演であれ録音であれ聴くたびに、アンダンテの最後に、鳥たちの声の幻を聴くことになるだろう。

の声の幻を聴くことになるだろう。

それはnoiseなどではなかった。natureの贈り物だった。

しかし、virusもまた、人の営為を超えたnatureであることを思う。偶然がもたらすものは、はてしなく深い。

続いて、上野の音楽の灯を受け継ぐ、東京文化会館へ。

奏楽堂ではマスク着用を求められなかったが、東京文化会館は義務づけられていた。今日は受付でマスクをもらえたからよかったが、今後は自分で用意するようにしなければ。

十八時から小ホールで、「シューベルトの室内楽Ⅰ~鈴木大介(ギター)と仲間たち」を聴く。

ギター伴奏によるヴァイオリンとピアノのためのソナチネ、歌曲十曲、歌曲のギター独奏用編曲六曲、アルペジオーネ・ソナタ、ギター四重奏曲と、十五分休憩二回をはさんで計三時間のもりだくさんな演奏会。

かなり長く、演奏の凹凸もあったけれど、とにかく鈴木さんのシューベルト愛にみちたプロ。

なぜこんなにシューベルトの音楽にはギターが、オリジナルではないのにもかかわらず、合うのか。軽やかで弾力のあるリズムが、ギターのつまびく音、かきならす音に合うのか。気持ちよし。

一方で、《大公》を聴いた直後だと、ベートーヴェンの緩徐楽章から終楽章へとつなげる、暗から明への見事な変化と解放を、アルペジオーネ・ソナタも真似しようとしているのに、いかにもぎこちなく感じる。これが三年後、最晩年のヴァイオリンとピアノのための幻想曲になると、シューベルトならではの方法で見事に展開されるのだが、そうなったときには、もはやそのピアノ・パートをギターに置きかえるのは、おそらく無理。このあたり、ベートーヴェンの音楽がギター的でないのと関係するのか。

三月二十三日(月)酒宴と凱歌

グバイドゥーリナの《ペスト流行時の酒宴》を、ヤンソンス指揮コンセルトヘボウ管のCDで聴く。このコンビのライヴ録音をまとめた十四枚組のボックスの八枚目。二〇一一年のライヴ。

この八枚目は他に《ワルシャワの生き残り》と歌曲集《死の歌と踊り》、《タラス・ブーリバ》と、死神に憑りつかれたみたいな曲ばかりなのがすごい。

この曲を下野さんと読響で、サントリーホールで聴いたのが一月十五日。そして今からちょうど二か月前の一月二十三日に、日経新聞の評の原稿を書いたのだった。

夢のような昔(笑)。そして、一年前の今頃は、改元に向けて平成をふり返る各誌のための原稿に取りかかっていたことを思うと、さらに夢のような昔。

そしてそのあと、ミュージックバードのラジオ番組のために、「ベートーヴェンとアバドのヨーロッパ」というテーマを考えながら、そのためにアバドとベルリン・フィルの《田園》を聴く。二〇〇一年ローマのライヴ録音。

平成のEU精神を象徴する芸術家として、このところ気になり続けているアバド。そのEU精神は今、難民と経済格差からブレクジット、ウイルス禍と、崩壊の瀬戸際にある。

先日、あるFB友達の方たちが、《田園》の終楽章をどうとらえるか、という話をされていた。台風一過の晴天というのが普通だが、大破壊の後、もはや失われた理想郷を懐かしんでいるというとらえ方もできる。

たぶん、どちらも正しい。解釈の多義性、多面性こそ古典が永遠である理由。どうとらえるかは、そのときそのとき、演じる人、聴く人により千変万化する。そこに、今の世界が映る。世阿弥の能もそう。

古典は、今の自分を映す鏡なのだ。

一九四四年、敗戦直前のベルリンで、フルトヴェングラーとベルリン・フィルの《田園》を国立歌劇場(フィルハーモニーは直前に爆撃で破壊されていた)で聴いたある人は、一緒に演奏されたのがラヴェルの《ダフニスとクロエ》組曲だったこともあって、失われたギリシャの理想郷、遙かなるアルカディアがそこにあるようだったと、書いていた。

空襲下のベルリンに響いた昔の夢。

ではアバドは、生涯最後の全集で、その《田園》を、その終楽章をどうやっていたのかを、再確認したくなった。

異様なまでに力強い。あえていえば、「運命」の終楽章よりも、力強く肯定的な凱歌になっている。

「俺は人間を信じるよ」

そう言っているような演奏。

わかりました。信じましょ。

三月二十四日(火)演奏会と夜桜

上野の東京文化会館小ホールへ、東京・春・音楽祭の「N響メンバーによる室内楽 ベートーヴェン生誕250年によせて」を聴きに行く。すべてベートーヴェンの室内楽。

・アレグレット変ロ長調 作品番号なしの三九

・ヴィオラとチェロのための二重奏曲変ホ長調 作品番号なしの三二《二つのオブリガート眼鏡付き》 より 第一楽章

・ピアノと管楽のための五重奏曲

・七重奏曲

地味だが、なかなか聴けない作品もあり、ベートーヴェン・イヤーならでは。

休憩時間に上野公園に行き、夜桜を撮る。人は多少歩いているが、宴会などはない、静かな春の宵。

三月二十五日(水)響く言葉

新国立劇場の今季の目玉の一つで、四月の三回公演が完売となっていた《ジュリオ・チェーザレ》の中止が発表されたのは、一昨日のこと。

海外のキャスト、指揮者、スタッフの大半も来日して準備を続けていることが発表されていたが、やはり無理だった。

昨日、最後のリハーサルが行なわれたという。そこでの大野和士芸術監督の挨拶が、劇場から発表された。

「昨日夕方、最終的な要請を受け、四月十二日までの公演中止が決まりました。

しかし私の希望としましては、このプロダクションを、このキャストの皆さんで、将来、ラインアップに入れたいという希望を持っています。

ですから今日は決して最後ではない。そしてその日のために、今日、ハイライトのリハーサルを行って、私たちの劇場とこのプロダクション、そしてお客様とが強く結びつくことを企図して、キャストの皆さんのこれまでの成果を記録に留めたいと思います」

――今日は決して最後ではない。

心に響く言葉。

写真はフェイスブックの新国立劇場のページから

写真はフェイスブックの新国立劇場のページから三月二十六日(木)春の中止

東京・春・音楽祭、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、明日以降の全公演中止が発表される。

今年はとくにスケールの大きな催しとなっていただけに、なんとも残念。

三月二十七日(金)ムター感染

アンネ・ゾフィー・ムターが昨日、新型コロナウイルスへの感染を、自らのフェイスブックで明らかにしたとのニュース。軽症ですむことを願うのみ。

感染経路はわからないようだし、サントリーホールで仲間と肩を抱きあうのを見てドキッとしたのは、先月二十二日の話。ひと月以上たっているから、今回の感染とは関係ない。しかし、これからは対人のさまざまなマナーが大きく変るのだろうと、あらためて思う。

四月六日(月)このごろ通信

毎日新聞の月曜夕刊に、三か月ごとに著者が交代する「このごろ通信」というコラムがある。四月からの三か月間、私が書かせていただくことになった。今日が一回目となる。

音楽好きに限定しない、一般読者向けのコラムなので、コンサート前後の出来事や、会場のことでも書こうと思っていたら、三か月のうちにはたしてコンサートに行く機会はあるのだろうかという、まったく想定外の事態になった。

早くも一回目からネタ切れの不安におびえつつ、なんとかやっていくつもり。

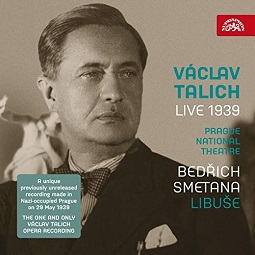

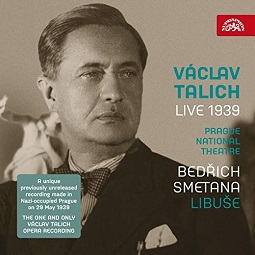

四月十五日(水)ターリヒ!

ヒストリカルのディスクで、久々に興奮するニュースをきく。

ターリヒ指揮チェコ・フィルによるスメタナの歌劇《リブシェ》抜粋。一九三九年五月二十九日プラハ国民劇場でのライヴがスプラフォンから出るという。

チェコ主要部が一九三九年三月にドイツの保護領となり、ナチスに支配された状況下で、ターリヒがチェコ人の誇りを保つためにこの年の五月に始めた音楽祭が「プラハ・音楽の五月」。いうまでもなくクーベリックが戦後に創始した「プラハの春」音楽祭の原型となったもの。

親衛隊の「金髪の野獣」、ハイドリヒがチェコに乗り込んでくる前の、まだ統制が比較的ゆるかった時期だからこそ可能になった音楽祭である。

このときの七月の《わが祖国》全曲の火の玉みたいな熱演は、ノルウェーに奇跡的に残っていた録音から二〇〇九年にCD化され、音質の限界を超えて、「ターリヒとは誰だったのか」を、本当の意味で教えてくれるものだった。

終演後、興奮した聴衆が思わず合唱してしまうチェコ国歌がしっかりと入っているのも、素晴らしかった。

その同じ音楽祭での《リブシェ》の第三幕の一部分が、これまた奇跡的に復元されて発売されるのだという。

ターリヒのオペラ録音が一部でも世に出てくるのは、これが初めて。しかもチェコの国民オペラとされる演目。

この音楽祭があまりに成功し、反独運動が勢いを増したこともあって、警戒したナチ当局は翌年から規模を縮小させ、《リブシェ》もこれを最後に、解放まで上演を許されなかったという。

いま、ちょうどこのへんの時代の中欧の音楽のことをあらためて調べだしているので、そこにこのような、背中をぶっ叩いて奮い立たせてくれるようなものが出てきてくれるのは、本当に嬉しい。

世界は病んでも、「夢は枯野を駆けめぐる」。

四月二十三日(木)岡江さんの訃報

女優の岡江久美子さんの訃報。新型コロナ・ウイルス感染のためという。

お会いしたことはもちろんないが、小中学校の先輩である。飾り気がなく、てきぱきと気働きがあるお人柄は、いかにも附小女子らしい雰囲気だと、勝手に好感を抱いていた。

ただ驚き、ご冥福を祈るのみ。

四月二十七日(月)恵比寿で散髪

不要不急の外出は自粛しているが、髪が伸びてどうにもならなくなってきたので、恵比寿の美容院に行く。

ひさびさに乗った山手線はガラガラ。原宿も渋谷も、真昼なのにホームや周囲に人がほとんどいない。異様な光景。

散髪するときはマスクをして、ひもは耳にかけずに、テープで止める。こうすればもみあげを切るのも簡単。しかしお客をたくさん入れるわけにはいかないから、経営も大変だろう…。

四月二十八日(火)グールド式

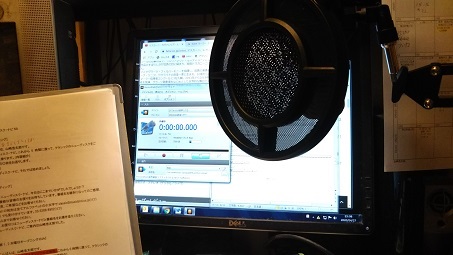

先週から、ミュージックバードの番組ナレーションの収録(六月放送分)を自宅で行っている。

先月に収録したニューディスク・ナビの五月放送分は、いつものスタジオでマスクをつけてしゃべったのだが、スタジオのあるTOKYO FMビル内で新コロ感染者が出たこともあり、四月中旬からは、社外の人間はテレワーク収録ということになった。

在宅勤務で大流行のZoomでしゃべって、ディレクターに収録してもらう出演者やゲストが多いようだが、うちは古いデスクトップ機でwebカメラなんて小じゃれたものはついてない(一応調達中)し、どうも音質などに不安がある。

ということで、自分でナレーション部分を自宅で録音してwavファイルにして送って編集をお願いする、「テレワークの元祖」グレン・グールド方式でいくことにした。

さいわい、つり下げ式の安いマイクは在庫があってすぐに配達してもらえた。机の脇に取り付け、録音ソフトを買い、ディスプレイを見ながらしゃべる。

古い木造家なので外の騒音がガンガン入る。向いのビル新築工事はこんな状況でもかまわず作業しているので、昼はとても無理だし、夜も早い時間はどんな邪魔が入るかわからない。その意味でも、自分だけの都合で勝手に時間を選び、中断再開の自由をもてる、グレン・グールド方式がよかった。

ということで、六月のウィークエンド・スペシャルの宅録版には、「テレワークの元祖~グレン・グールド再考」という番組をちゃっかり入れることにした。

以前からグールドは、「引きこもりの元祖」みたいな人と思っていたが、現在のような状況になると、その存在にものすごく積極的な意味と価値が加わってくる。特にワーグナーを自ら編曲してひいた一枚などは、預言的といってもいい。

しかし、ウィークエンド・スペシャル宅録の前日、先週木曜に最初に録ったニューディスク・ナビの一回目は、やはり大変だった。

ふだんは時間の管理をディレクターさんにまかせっぱなしにして、適当にしゃべっているのだが、初めてなので見当がつかない。そこで画面の録音タイムを視界の端に入れながら、曲目表やら資料やらを確認しながらしゃべると、中身に集中できない(笑)。

生放送なみに緊張しているのでミスはいつもより少ないのだが、本番以外の部分で、スタジオ収録の倍くらい時間がかかった。

そこでニューディスク・ナビの二回目は、一週五日分を昨夜、一昨夜と二日間に分けてノドと集中力の消耗を減らし、スタジオ同様に時計を見ず、話の内容だけに集中して、適当にしゃべってみた。これが正解。かえって時間もきちんと収まる。長年の習慣のおかげ(笑)。

面白いのは、手元にCDがあるとしゃべるのがはるかにラクだ、ということ。最初は画面上に種々の資料を展開して、適宜切り換えて読んでいたのだが、これはどうにも頭に入りにくく、なにより頭が回らなくなる。

それよりもCDのジャケ裏を見て冊子のページをめくり、と手を動かしながらやるほうが、何をどうしゃべるべきかという瞬時の選択に迷いが起きず、話のイメージが勝手に膨らんでいくのだ。

これにかぎらず、自分の場合は、家にこもるようになって、本やCDのような「形あるもの」への愛着と執着が、かえって増している。

ディスプレイ上の画像は、手にとれないものというだけでなく、どこまでいっても自分にとってはただの情報、「データ」でしかない。文章や音楽の世界に没入する、つまり「その場に遊ぶ」ことができるのは、「形あるもの」を手にとれるときだけ。触感の不可欠、とでもいうか。

触感と触覚の大切さを再確認できたのは、新コロによる怪我の功名か。

というわけで、だんだん宅録の見当もついてきた。残りのニューディスク・ナビ二週間分、がんばらねば。

五月三日(日)ベルティーニきたる!

外出自粛が続くなか、日本でもさまざまなオーケストラ、ホールなどの団体が無料のオンライン配信を始めている。

興味深いラインナップがならぶなか、強烈に心ひかれているのが、東京都交響楽団が公開を予定しているもの。

・第一四〇回定期演奏会Bシリーズ

一九八一年九月二十八日(月)東京文化会館

指揮/ガリー・ベルティーニ

マーラー:交響曲第六番《悲劇的》

https://www.tmso.or.jp/j/news/8896/?fbclid=IwAR2sLi15WRDCt6iudXuyAR2WK2lzVH4K7wPBkEsfJo9uvoIkU20mVdkzy1k

ベルティーニが都響と初めて演奏したマーラーで、その後の両者の長い関係のきっかけになった演奏会だ。

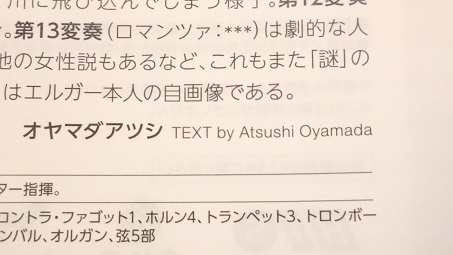

柴田南雄はクラウス・プリングスハイムと東京音楽学校による昭和九年の日本初演を聴いて、自分も音楽をやって生きていきたいと思うようになって以来、この曲に特別の思い入れをもっていたが、その柴田が絶賛した演奏だった。

大学一年生だった自分も聴きに行き、強烈な衝撃を受けたもの。もちろんこの曲の実演初体験だった。どういうわけか一階正面の最前列に近い席だった。

記録によると、ベルティーニは幻想交響曲などを演奏した十八日が初登場で、このマーラーは十日後。十八日に行った音楽同攻会の友人や先輩が「ベルティーニは面白い」と口々に語っていたので、かなり期待して行った記憶がある。

前半のモーツァルトのファゴット協奏曲では、聞いていたとおりに暴れまわるベルティーニの奇天烈な指揮ぶりが可笑しくて、吹き出すのが恐くて、顔をあげられなかった。

マーラーではそれに慣れて、突如足をそろえた瞬間に革靴の踵がカチーンと音を立てるとか、ハンマーの箇所は指揮棒を両手で握って頭上に掲げ、思い切りふり下ろしたとか、コーダの直前の静かな箇所で夜九時になり、客席のあちこちで時報のアラームが鳴り出した(デジタルの腕時計が流行りだしたころで、これみよがしに時報を鳴らしている人がたくさんいた時代だった)など、演奏の激しさとともに、昨日のように憶えている。

柴田南雄も文句を言っていたアラームは、この録音でも聞こえるのだろうか。当時、ラジオなどでやったような記憶はないので、完全に三十九年ぶりに再会することになる。いわば、十八歳の自分との再会。

パンドラの箱というか、玉手箱というか、聴いてみるのは正直な話、ちょっと恐いが楽しみ。

五月六日(水)地方自治の本義

今回の新コロ禍は、内務省が消滅して以来初の全国的国難、つまり局地的な災害でもなければ、権限を政府に一任すべき外交問題でもない、全国同時多発の国難となった。そしてGHQの置き土産である地方自治制度が、初めて真の意味で存在意義を問われている観がある。

政府と政党が、お肉券など旧来の発想と手法にとらわれて後手後手に回るうちに、頼りにならないからと都道府県が独自に動き出しているあたりは、ちょっと黒船以後の幕末の幕府と雄藩の関係を思わせたりもする。

オリンピック(と万博)は、当初考えられていたような「高度成長期の夢よもう一度」という懐古的イベントではなくて、(やるにせよやらないにせよ)今回も変革期に位置するものになりそうだ。少しでもよい方向に向かうことを。

五月八日(金)山田和樹、三善晃の反戦三部作を語る

https://www.tmso.or.jp/j/archives/special_contents/2020/20200508/

本来なら今夜七時から、山田和樹さんが指揮する三善晃の「反戦三部作」演奏会が、東京文化会館で東京都交響楽団により行われていたはずだった。

上にリンクした記事は、その宣伝のために今年の二月九日に私が行なったインタヴューをまとめたもので、演奏会の前に都響のサイトで公開されるはずだったが、中止となったために封印されていたもの。演奏会が予定されていた本日、初公開となった。

お話をうかがいながら、山田さんのなみなみならぬ思いを感じて、私もとても楽しみにしていた演奏会だった。

後半、「三善晃はなぜ三部作の初めの二曲に、キリスト教的なタイトルをつけたとお思いですか」とたずねると、一瞬虚をつかれたような表情になり、しかしすぐに目をキラッと輝かせて、「いい質問ですねえ」と笑ってくれた。

ほんの少しだけ考えたのち、出てきたお答えは、まあ見事なもの。

「タイトルの由来」という見出しがついた部分のことだが、こういう問答ができる瞬間こそ、まさしくインタビュアー冥利につきる場面である。だからこそ、夢と消えてしまったことは本当に残念。

敗戦から七十五年、チラシの「この声が、聴こえるか――」という言葉もとても印象的。

いつか必ず、実際の音となることを信じて。

〈公演中止〉第903回定期演奏会Aシリーズ

東京文化会館

指揮/山田和樹

合唱/東京混声合唱団、武蔵野音楽大学合唱団

児童合唱/東京少年少女合唱隊

三善晃:レクイエム(1971)

三善晃:詩篇(1979)

三善晃:響紋(1984)

この日記をフェイスブックに載せたところ、岩城宏之指揮によるレクイエムの一九七二年の初演を聴かれた方から、当日はケルビーニのレクイエムと組み合わされていたと教えていただいた。

初演時はキリスト教音楽のレクイエムと対置させていたのだ。

自分がキリスト教的なタイトルについての質問を思いついたのも、インタヴューの直前にピノック指揮紀尾井ホール室内管のモーツァルトのレクイエムの美しい演奏を聴いて、これはやはり、キリスト教徒のためのものだなと感じたのが、きっかけだった。

五月十二日(火)一九八一年への旅

都響ラジオ #3 歴代指揮者シリーズ③

今日から公開になった、ベルティーニと都響の一九八一年の《悲劇的》。

いい演奏だったんだ、やっぱり(笑)

テンポ感のよさ、前へ前へと進む推進力。技術とか精度とかスタミナとか、弱点を色々指摘することは可能だろうが、とにかく聴く者をぐいぐいと惹きこむ力が凄い。

音も予想以上によくて、鑑賞に支障なし。この前年、一九八〇年十一月十日の若杉弘の《復活》がやはり素晴らしい演奏(私の《復活》初体験だった)で、評判の高さから翌年にLP化されたことがあったが、どういうわけか、真価のまったく伝わらない、むしろ誤解させてしまうような貧弱な音質になっていた。

その悲しい記憶があったのでこの《悲劇的》もとても不安だったのだが、まったくの杞憂。これならよくわかるはず。

心配された(でも少し楽しみにしていた)コーダ直前の腕時計の時報音も、ほとんど聴きとれなかった。二時間三十八分十秒のところに入っている「ピー」というような高い音が、あるいはそれかもしれないが、知らない人はまったく気にならないはず。

しかし、それよりも自分にとって面白いのは、音を聴いていると、あの日のベルティーニの指揮ぶりが眼前に甦ってくることだ。

第二楽章で猛烈に動きまわり、もぐり込んだと思ったら、次の瞬間に指揮棒を高く掲げて直立したり。そういった激しい動きがちゃんと音に出ているから、三十九年前の映像が浮かんでくる。

終楽章の初めの方には盛大に足音が入っているし、二回のハンマーの「グッとためてドカーン」という響きには、両手で指揮棒を頭上に掲げ、気合一閃ふり下ろしたあのジェスチャーが、見事に反映されている。

そして、物哀しい夢のような、第三楽章。ある意味ではこれがいちばん懐かしかった。

こんなのを聴いていたのか、痩せっぽちだった十八歳の、俺。

三十九年後の今になって気がつくことだが、六〇年代の演奏様式の主流である重戦車系とも、七〇年代の端正だけど薄い響きとも、そして八〇年代後半のやたらに遅くて濃厚な音とも異なる、五〇年代的な感覚の弾力をもった、よい意味で「季節外れ」な音楽づくりが、自分の波長にピタリと合ったのだと納得できたのは、大きな収穫だった。

なおこの《悲劇的》の日本初演は、三日の日記で触れた通り、クラウス・プリングスハイムと東京音楽学校による、一九三四年の演奏会。二回目は、四十一年後の七五年にギーレンとN響。続いて七七年に渡邉曉雄と都響が演奏し、七八年にはアマオケ初演として、東大オケが演奏している。

マーラーの実演が急激に普及していったのが七〇年代後半、というよりも昭和五十年代であり、アマオケの隆盛と底辺拡大ともリンクしていたことが、この演奏史には端的に表れている。

東京文化会館のアーカイブにある、当日の文字の多いチラシ(と思ったらプログラムだった)も、よく憶えている。

学生1500円とあるので、おそらくこれで聴いている。

http://i.t-bunka.jp/pamphlets/11799

1983年、二十歳の俺。後輩から、爆弾魔の手配写真みたいですねといわれたっけ(笑)

五月十九日(火)お祝い返しは微笑に

一昨日から新たに購入したパソコンへの引越。二〇一二年から八年使ってきたウィンドウズ7から、ようやく10へ。

前のPCはシステムに異常があって、10にアップグレードできなかった。CD‐ROMの古いソフトには読めないものもあるが、一部は工夫すれば起動できるようで、どうにかなりそうだ。

なかでも捨てたくなかったのが、『グローセス・ゼンガーレキシコン』というドイツのCD‐ROM。歌手大事典、その名のとおり、十六世紀以来の名のある歌手一万四千五百人の経歴を掲載した、世界最大級の歌手事典である。実際、これほど広範囲に詳細なものはない。

ところが二十年前のソフトなので読めない。PCの進歩で置き去りにされてしまったのだ。買い換えるかと思って新版を探したところ、二〇〇三年に書籍で第四版が出ているという。手元のCD‐ROMは一九九七年の第三版の書籍を元にしているが、第四版は二万人に歌手が増えているという。

問題は、新版がとても高価なこと。古本でも六万円以上かかるし、重くてかさばる大冊となると、これからの時代、抱えておくのもためらわれる。電子書籍やオンライン化はされていないらしい。

というわけで、CD‐ROMを何とか使えないかと検索したところ、起動方法がわかった。貴重な資料がただのゴミとならずにすんだ。こういうところ、ネット社会は本当に便利。

五月二十三日(土)果しなき流れの果に

外出自粛で変化の少ない毎日のうちにうっかりしていたが、四月にこのサイトが十五周年を迎えていた。

このような、前世紀じみた「ホームページ」を閲覧される奇特な方がたくさんおられるはずもなく(笑)、ほとんど私用の公開備忘録と化しているが、維持できるかぎりは続けていこうと思う。

ついでに、最近の仕事などから。

感染防止のために休止していた朝日カルチャーセンターの講座は、六月から再開。延び延びになっていた三月分の講座をまず行い、七月からは新たな講座「頭文字Kの名指揮者」となる。

朝カルでもオンライン講義が増えているが、これらは講師のITレベルに合わせ(笑)、旧来の対面式でやる。もちろん、感染対策は万全に行うそうだ。

発売中の「レコード芸術」六月号に書いた記事のうち、自分が特に気に入っているのは、先取りレヴューのエベーヌ四重奏団によるベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集(八十四~八十五頁)。

この全集は掛け値なしに凄い、素晴らしいものだ。

今年はクス四重奏団のサントリーホールのブルーローズでのライヴ盤(このホールの音響はマイクを通すと、生で聴くより格段によくなり、演奏の印象まで一変させると実感する盤。エベーヌの三枚目も同様だった)とか、カザルス四重奏団の三分冊セットとか、演奏スタイルも曲順構成と分割法もそれぞれに異なって魅力的な弦楽四重奏曲全集がすでに登場しているが、なかでもエベーヌ盤は、まさに「日下開山」となるべきものだ。

昨年七月の東京公演のとき、この全集についてインタヴューさせてもらったとき、かれらは本番翌日に六時間のパッチセッション(本番の三倍ものパッチ!)をやってきた後だったのに、本当に真摯にこちらの質問に答えてくれた。

そのインタヴューは「レコード芸術」三月号に掲載されているので、それもぜひ読んでいただきたいが、この全集の演奏をいっそう深く味わうためのキーワードが、四人それぞれの言葉の端々に込められていたことに、完成したセットを拝聴したとき、あらためて気がついた。

世界の七都市で録音した七回のコンサートからなる全集。「七つの海」や「七大州」を連想させる通り、まさに世界をめぐる「ベートーヴェン・アラウンド・ザ・ワールド」。

意地の悪いいいかたをすれば、このグローバルで雄大な発想は、「コロナ前」の平成時代らしいもの、ともいえる。そして現状の世界においては、非常に困難な現実に直面した理想、ともいえる。

実際、七枚目をパリで録りおえた一月二十七日(モーツァルトの誕生日でヴェルディの命日で、アウシュヴィッツが解放された日)の直後、世界の都市はコロナ禍に呑みつくされ、次々と封鎖されていった。あらためて始まるはずだった各地でのかれらのベートーヴェン・ツィクルスは、すべて中止に追い込まれた。

その悔しさと悲しみの深さは、私などには想像がつかないものだろう。

この全曲盤は、レコード会社主導ではなく、かれら自身が企画して資金集めをし、その責任において実現させたもののようだ。低価格に抑えられているのも、今年春のツアーの会場で直売することを意識したためなのではないかと思う。その意味でも、ツアーができなかったことは大変なのではないだろうか。

しかし、これが芸術というものの、畏敬すべき偉大さなのだろうが、「コロナ前」の思想に基づいてつくられたこのセットには、それにもかかわらず、「コロナ後」を生きるすべての人たちに向けたメッセージ、エベーヌの四人のメッセージと、かれらを通して顕現したベートーヴェンのメッセージが、はっきりと刻み込まれている。

そう、永遠の預言のように。

少なくとも私の場合は、この七枚九時間弱の音楽の流れに、このところずっと励まされ、勇気づけられ、気力を与えてもらっている。

人類の悠久の歴史、地球的規模の空間すらも超越する時間を凝縮したような、小松左京の『果しなき流れの果に』流にいえば、時の流れの果にあって宇宙の真理となりうるような、四つの弦楽器の、果しなく広大にして、緊密なる対話。

そして、この九時間弱の音楽のクライマックスに置かれた九秒弱の沈黙の、すべてを呑みこんだ無の、果しなき長さ。

私が感じたそのメッセージがどのようなものであったかを、つまりはその無がなんであったかを、「レコード芸術」六月号に書いた。

そして、六月三十日から七月三日にかけてのミュージックバードの「ニューディスク・ナビ」では、全曲を放送しながら、お話をする。

ベートーヴェンの弦楽四重奏曲には、SPの時代から数多の名盤がある。そのすべてが、その当時の演奏スタイルを象徴しながら変遷し、通り過ぎていく。解釈の可能性がつきることがないというのが、偉大な古典の証明だ。

エベーヌ盤は、二〇二〇年という世界史において特筆すべきものとなった年を象徴する、今後も聴き継がれ、語り継がれていくべき録音だと思う。

小松左京の『果しなき流れの果に』は、四十年ぶりに読み返したときの感想を二〇一九年二月七日の「可変日記」に書いた。

文庫は新装版の表紙(左)もファンタスティックで好きだが、生頼範義が描いた昔の表紙(右)も忘れがたい。

五月二十八日(木)機械任せの文字起し

そろそろ原稿締め切りに追われだす。インタヴューの文字起し、いつも大変なので、楽をしようと無料の文字起しアプリを使ってみた。これが使えると作業がものすごく楽になる。

なになに、音声ファイルを読ませるべし。

待つことしばし。出た!

「夫婦夫婦がAFTA不協和音進むふっふっふんふんふんふんふんふんを不老不死風紋ふらふらあふれる自然あふれるふんふん、ふん風評がUFOを配布し負傷FNS風評ふらふら夫婦で住む主婦FF3冬氏をフ外相を推するんです風の主婦主婦らがFIS防府UF分ふんふん、ふんふんとフワフワのふんふんふんふんふんふんふんふん。豆腐、上田房夫SFO35分、噴射古墳はふっふっふっふっふっふっ不安、恐怖と不安です夫婦は主婦層はフンフンAFTA不法ふふふふふふふふふふふふふふ。アフガン紛争ふんふんふんふんと抱負を婦人服冬冬分FFを増やす菅さん。オフィス本。紛争を手法のSUフランス風にはふさふさ夫婦で逡巡する案IFC SF TOEFL普通交付税の不交付―TOWA IFOふんふん、ふんSFA FAの星コースを進む。FFF牛のふんふんと夫婦像を紛争を防ぐシステム不安を踏んだ紛争はふさふさ古筆は夫婦、オーフス、SO、ストラスブール機能は送付する」

なんじゃこりゃ。これがインタヴューなのか…。「上田房夫」と人名が突如出てくるが、もちろんインタヴュー相手のことではない。誰なんだそれ。英語もしゃべっているはずなのに、それはどこへ行ったのか…。

「噴射古墳はふっふっふっふっふっふっ不安、恐怖と不安です夫婦は主婦層」とか「牛のふんふんと夫婦像を紛争を防ぐシステム不安を踏んだ紛争はふさふさ古筆は夫婦」とか、よくこんな日本語思いつくなあ。

なんか妙に言葉のリズムだけ気持ちいい。ラップ?

人生に近道はないことが、よくわかった。仕事するぞ仕事するぞ仕事するぞ仕事するぞ。

と、この話をフェイスブックに書いたところ、他の方からも、無料の文字起しアプリは実用性が低いというご意見(ここまで妙なのは少ないらしいが)。

実用的なのは、グーグルの音声認識機能を用い、インタヴューの録音を耳で聴きながら、そのとおりに自分でマイクに吹き込むという方法らしい。

試してみると、確かにかなりの程度まで認識して、文字にしてくれる。句読点は打てないし、固有名詞や特殊な用語などは、あとで手直しが必要になるが、

これは文字起しだけでなく、文章の作成にも当然使えそうだ。

愛用している富士通の親指シフトの生産終了が発表された。数年のうちに、この便利な日本語変換が使えなくなる。といってローマ字変換では日本語の自然な発想が不可能なことは、今回のPC引越のさいに使って、痛感した。そして多くの人と同様、JISキーボードのかな配置は合理的ではないと自分も思う。

そうすると、音声認識が親指シフト終了後の選択肢に入る。とはいえ、純然たるしゃべり言葉は冗長になりがちで、文章の口語にもとめられる簡潔さとは別物だから、このへんの工夫が必要だ。

六月四日(木)往時渺々

二週間前に行なったパソコンの引越、今のところはストレスなく作業ができている。しかし歳月の変化を否応なく感じることはある。

先日、ミュージックバード用のナレーションの修正部分を録りなおしたら、わずか十三秒間のファイルが二・三七MBあった。

つまり、たった十三秒で昔のフロッピーディスク二枚分になる(笑)。

一九九〇年代にはテキストや軽めの画像を扱うのが精一杯で、素人のネット環境では、映像や音声を手軽にやりとりすることなど想像もできなかったのを思い出す。

まさに、往時渺々としてすべて夢に似たり。

プール通いを二か月弱ぶりに再開。あまりに久しぶりで泳ぎかたを忘れているかもと思ったが、さすがにそんなことはなかった。とはいえ初日は翌日に肩がぱんぱん。しかし腰のあたりが軽くなる感じは、やはりとても気持がいい。

なんとかもう自粛しないでほしい。感染者がいま増えているのは、GW明けにいい加減に開店してしまった歓楽街の飲食店と押し寄せた粗忽者どものせいなのだろうから、きちんと五月末まで休業したり、その間に対策を準備した店が馬鹿を見るのは、納得しがたい。

六月六日(土)生の刻印、生の試練

東京・春・音楽祭が、新コロ禍のなかで行うことができた三月十四~二十七日の演奏会すべてを、オンデマンドで無料公開中だ(九月四日までの期間限定)。

私がナマの音として目の前で聴くことのできた、現時点で最後の演奏会シリーズ。その中でも特に印象深かったのが、三月二十一日の旧東京音楽学校奏楽堂での、トリオ・アコードの「ベートーヴェン ピアノ三重奏曲 全曲演奏会Ⅲ」。

白井圭(ヴァイオリン)、門脇大樹(チェロ)、津田裕也(ピアノ)の三人がベートーヴェンのピアノ三重奏曲第十番《創作主題による十四の変奏曲》と第三番、そして第七番《大公》を演奏した。

この日の可変日記に、このときの印象を書いた。

「演奏会の冒頭、第十番の変奏曲から始まるはずなのに、ヴァイオリンの白井さんが二曲目のはずの第三番の頭をひきだしてしまい、顔を見合わせて止まるハプニング。

三人苦笑い。客席も思わず大笑い。間違いがあるのがナマ。本来なら困った話だが、今日は逆に嬉しくなる(笑)。

そして、最高に嬉しかったのは、《大公》の三楽章の素晴らしいアンダンテの終りで、上手の窓の外で突如として、絶妙のタイミングで野鳥がさえずってくれたこと。

窓から射し込む陽光と鳥の歌、そして終楽章の開始。これこそナマ。偶然にさえずった鳥たちの声は、天の配剤のように美しかった。

これから少なくともしばらくの間は、私は《大公》を実演であれ録音であれ聴くたびに、アンダンテの最後に、鳥たちの声の幻を聴くことになるだろう。

それはノイズなどではなかった。ネイチャーの贈り物だった。

しかし、ウイルスもまた、人の営為を超えたネイチャーであることを思う。偶然がもたらすものは、はてしなく深い」

この映像には、ちゃんと最初の白井さんのひき間違いからバッチリ入っているのが、ものすごく嬉しい(笑)。

そして後半の《大公》。ベートーヴェンが書いた偉大な導入部のピアノのフレーズを聴くと、「ああ、ナマが聴きたいなあ」という思いにさせられる。

そして忘れがたい、第三楽章アンダンテ最後での、鳥のさえずり。いかにも学校の教室然とした、窓がたくさんある構造だからこそ聞こえてきたもの。

この映像でも嬉しいことに、ごく小さな音だが聞きとることができる。二十八分二秒から二十秒間くらい。音量をかなりあげると、ちょうど音楽が静かな部分であるおかげで、やたらに嬉しそうな鳥のさえずりが少しだけ聞こえる。

本当に、入れるならここしかないという瞬間に入った音だったということを、あらためて確認できた(実際の客席でははるかに大きく聞こえた)。

生あるものの証としてのノイズ。居合わせた者をその場に堅くつなぎとめる、褪せることなき生の刻印。

ベルティーニ&都響の《悲劇的》で三十九年ぶりに聞いた時報アラームと、通じるものがあるのが面白い。

新型コロナウイルス禍は、地球規模の災厄であり、人類にとっては巨大な試練である。

ほんとうに、この状況下で人としての真価が問われ、すべての生きとし生けるものがテストされている印象がある。

化けの皮はすべて剥がされる。だからこそ、これほど生き甲斐を感じられる状況もない、ともいえる。

六月八日(月)PC異常と電話ぎらい

朝起きて、尻に火がついた原稿をさあ書くぞと思いながらWordの起動ボタンを押すと、「Officeを更新しています」の表示。仕方ないと待つと、

「アプリケーションを正しく起動できませんでした(0xc0000142)。[OK]をクリックしてアプリケーションを閉じてください」

と出た。そのまま、何度やりなおしても起動できない。エラーコードを頼りにマイクロソフトのサポートやコミュニティを見ても、いつものことながら(笑)当方の役に立つことは何も書いていない。

そこで、検索した一般ブロガーの記事を頼りに、操作してみる。設定の「アプリと機能」から、Officeを探して「変更」ボタンを押し、「オンライン修復」を選択して修復させると、無事に起動。よかったよかった。

それにしても、なぜこういう実用的なことをマイクロソフトそのものは教えてくれないのだろう。あまりにも基本的な操作だからなのか。レジストリの異常が原因らしいが、勝手に更新しておいて起動不能にされるのは、とても困る。

大学時代の先輩は、こういうときはマイクロソフトのサポート窓口につながるまで電話して、口頭で教えてもらうそうだ。しかし自分は最近、電話で話すことがすっかり億劫になっていて、とても電話をかける気になれない(かけてこられるのはもっといやなので、留守電に対応させっぱなし)。

なんとなくの印象にすぎないが、電話でのコミュニケーションを昭和期同様に重視して好む年齢層は、次第に高くなっている気がする。私の母親などは、今でも友人と長電話をしているようだが、私はまったくしたくない。

自分も三十年ほど前は、対面で話すより電話のほうが、より親密な会話ができるとさえ思っていた。しかし今は、受話器を耳に当てて人の声を聞くのは、落ちつかないし疲れる。それに加えて、年をとって短気になったためか、きつい口調にもなりやすい。Zoomなどの映像つきだと、また印象が違うのだろうか。

六月十一日(木)再起動に向けて

昨日十日は、朝日カルチャーセンター新宿教室で講座。三月から延期を重ねていた講座を三か月遅れで終らせる。オンライン講座も増えているが、これはコロナ前同様に教室で。教壇の前には透明ビニールの幕が張られていたが、万全を期してマスクをしたまましゃべる。

家の外での本格的な仕事は、四月二日のミュージックバードのスタジオ収録以来だから二か月と八日ぶり。変わらないもの、変わっているものが入り交じる。副都心の人通りは、一時期よりは増えたのだろうが、それでもコロナ前よりはまるで少ない。

朝カルの新宿教室は住友三角ビルの中にある。五か月ぶりに訪れると、二年前から続いていた周囲の工事がようやく終っていた。

三角広場という、全天候型のイベントスペースの新設工事。二千人収容可能という広場だが、コロナ禍のためにオープンは延期。レストラン街も周囲に近々オープンするという。

工事中は、丸ノ内線の西新宿駅からだとビルに入るのに大きく遠回りさせられていたので、これで楽になった。これから暑くなるので、炎天下を歩く距離が減るのは大きい。

書き物では、KAWADEムックの文藝別冊「ベートーヴェン」が発売になった。片山杜秀さんのインタヴューと、往年の大家のさまざまな文章を中心とするもので、私も「鳥なき里の生きているこうもり」として末席を汚している。「日本人と《第九》」という、日本での第九受容史をまとめた一文で、長さだけは四百字詰め四十枚とけっこう長い。

毎日新聞の「このごろ通信」も、ようやく九回目まで掲載が進み、十回目を校了させたところ。

毎日新聞は「校閲発 春夏秋冬」という人気コラムがあるくらい、校閲部が充実しているので有名なのだが、自分もこの連載をやって、ここの校閲の凄さを何度か思い知らされた。

ケツの穴の小さい人間なので、校正段階で何か指摘されることなど、普通なら腹が立つのだが、毎日新聞はあまりに的確なために、ぐうの音も出ない(笑)。

毎回、今度は無指摘で通せるのか、それとも何か言われるかと、小テストを受けているような楽しさがある。

最新の「紀尾井ホールが宿す思い」は無指摘で通ったものだが、次に載る十回目は、指摘されなかったら全国に赤っ恥というミスをやっていた。

このドキドキするテストを受けられるのも、残すところあと二回。最終回の〆切までにコンサートに行くことは、ついになさそうだ。

しかしオーケストラもホールも、再開に向けて動き出してはいる。能楽も七月から動くようで、「能楽公演2020」も無事に売り出され、うまいことお目当てを買えた。席数半分では、やれても大赤字ではないかと思うが、能楽界を挙げての一大行事なので、まずは演能そのものの成功を祈るのみ。

国立能楽堂主催公演も七月分から再開だが、こちらはなんと百席に制限するという。全体の六分の一。普通に売っていても瞬殺という人気だけに、これではとうてい買えなさそうだ。プラチナ・チケットを運よく入手できた人は、室町時代の山名氏にならって、「六分の一殿」といわれるにふさわしい(笑)。

能のお客は、あらゆる興行の中でもいちばん静かで行儀のいい人たちだから、もう少し入れてもよかったと思う。百人だけではゲネプロっぽくなりそう。

(喜ばしいことに、新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップの「ステップ3」に移行に伴い、全体の半数の二百九十八席に販売数を増やすことが十二日に発表された)

六月十二日(金)三か月半ぶりの

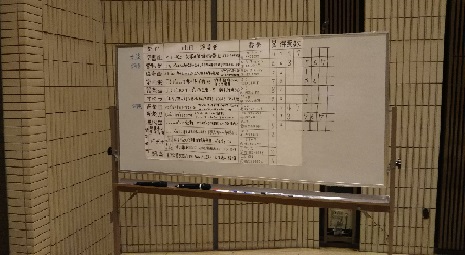

今日は東京文化会館で、東京都交響楽団による試演会の二日目に行く。

管楽器、打楽器、最後に独唱を加え、エアロゾル測定の専門家、感染症専門医らの立会いのもと、演奏状態の総合的な検証をするもの。私は行けなかったが、前日に弦楽セクションだけで行なった結果を反映させたもの。

二か月半ぶりのJR上野駅。あのときは公園口が北に移ったばかりだった。今回は写真を撮る。一枚目は改札口から。文化会館との位置関係がかなり変わったことがわかるはず。二枚目は駅舎の増築部分。左端が改札口。

そして文化会館へ。二管編成十二型の古典派サイズとはいえ、フルオーケストラというものを三か月半ぶりに見た。

舞台ではまず金管群だけで演奏して、エアロゾルを測定。隣席との間隔を一・五メートルとって、《ラ・ペリ》のファンファーレが鳴り響く。これだけ離れると隣の音は聴きにくいらしい。

エアロゾルは問題なさそうということで、唇と唇の間隔(生々しいこの言いかた、けっこう好きだ)を一メートルに。「これじゃいつもより近い」と笑いが起きて、ムードが和やかになってくる。

代わって木管群登場。何を吹くのだろうと思ったら、ブラームスの交響曲第一番終楽章の主部の主題。

聴こえてきた瞬間、思わず泣きそうになって困った。

自分が三か月半前、最後にオーケストラのナマを聴いたのは、まさにこの曲だったのだ。

二月二十三日にハクジュホールで、オーボエ奏者の町田秀樹さん率いるアマオケ、カンマーオーケストラメロディアがこの曲を演奏したのが、最後のオーケストラ体験だった。

コロナ禍からウィズコロナへと移る時には、ヨアヒムのモットーからブラームスのモットーへと、変わらないといけない。つまり、「フライ・アーバー・アインザム(自由、だが孤独に)」から、「フライ・アーバー・フロー(自由、だが楽しく)」へと。

避退から共存へと、コロナとのつきあいかたも変わろうとしている。

隠れてばかりでは暮らしていけない。どんな凶暴な相手であれ、生活圏の重なりを最小限にすれば、共存していけるはず。人間はそうして文明を築いてきた。種としての強さに、驕ってしまっていることは否定できないが。

その後、いよいよ全員が登場して、大野和士の指揮で《フィガロの結婚》序曲がある。公開リハーサルという感じ。

休憩時のロビーにも、お久しぶりの人たち。「ブラボーを全面禁止にすれば、このコロナ禍を奇貨として、フライングブラボーをついに根絶できる日が来るのかもしれない。ピンチはチャンス」だとか、ブーイングは飛沫が飛ばないからこれからはブーが流行るかもとか、お馬鹿な会話は間隔があいても変らない。

そして、五分前の鐘が鳴るのを久しぶりに聞いて、おお!と感動(笑)。

後半は《ジュピター》第一楽章、独唱が入って《花から花へ》、《もう飛ぶまいぞこの蝶々》と続く。

《グレの歌》みたいな巨大編成はともかく、気をつければ何とかなりそう、という印象を受けた。あとは客席の間隔の問題。これも、クラシックの場合はマナー次第でしのげそうに思える。

帰宅すると、長いこと待っていたイギリスのレコード店からの小包が、ついに到着していた。

四月の六日と十四日に発送したとメールが来たきりになっていたもの。そのあとの発送品はとっくに着いていたのに、この二つは行方が知れなかった。

カザルス四重奏団のベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集完結篇や、バンジャマン・アラールのバッハ鍵盤楽器作品集第三巻(作曲順に配列するという、ありそうでなかったコロンブスの卵的な全集)など、聴きたいものばかりなので再注文しようかとじりじりしつつ、もう少しだけ、もう少しだけと待っていた。

二か月かけて到着。この時期だけは船便になっていたのかもしれない。止まっていた時計がここでも動き出した感じ。

六月十五日(月)積極的行動に出よ

日本フィルも七月から公開演奏会を再開。休憩なし一時間、サントリーホールではホール定員の約五十%(九百席)。

広上さんのブラームスの交響曲第一番は、個人的にこの曲が《大公》トリオとともに「コロナ時の音楽」となりつつあるので気になる。

この席数では成り立たないという意見もあるが、今はとにかく動くべし。

司馬遼太郎の『坂の上の雲』に出てくる、日本海海戦の第二艦隊参謀佐藤鉄太郎が、剣の師伊庭想太郎に教えられたという心形刀流の極意の話を思い出した。

「剣にかぎらず物事には万策尽きて窮地に追いこまれることがある、そのときは瞬息に積極的行動に出よ、無茶でもなんでもいい、捨て身の行動に出るのである、これがわが流儀の極意である」

佐藤鉄太郎は、この極意に従って命令無視の行動を咄嗟にしたことで、第一艦隊の作戦ミスで取り逃す可能性があったバルチック艦隊の捕捉撃滅に成功した。

師の伊庭想太郎や兄の八郎は非業の最期だったが、その行動によって名を後世に残した。想太郎の養子伊庭孝も、日本の洋楽運動に大きな足跡を残している。

六月十六日(火)プラハ・音楽の五月

四月十五日に紹介したターリヒの《リブシェ》、コロナ禍で時間がかったが、ついに到着した。

まず既発売の一九四〇年四月のSP録音による序曲があり、続いて新発見の、一九三九年五月二十九日プラハ国民劇場ライヴの第三幕抜粋(約四十分)。

この《リブシェ》は一八八一年、この劇場のこけら落としに初演された、まさしくチェコの国民オペラ。それをナチス・ドイツ占領下で演奏したライヴ。

第三幕は前半こそ断片的だが、クライマックスの第五場、全曲の肝となる「リブシェの予言」はきれいに残っている。

演奏も期待を裏切らない強烈な熱演。ターリヒの指揮が爆発すれば、リブシェを当たり役にしたポドヴァロヴァーも全力投球の熱唱。

そしてやはり、客席の熱さが凄い。

最後、リブシェがプラハ建設とチェコ繁栄の予言を歌いきった瞬間に、演奏中にもかかわらず大拍手が巻き起こって、合唱と後奏の間ずっと続き、音が鳴りやむと大歓声に変わる。

その後の喝采だけで八分間ぐらい入っている(笑)。その途中に、客席の聴衆が高らかに合唱するチェコ国歌つき(第一次大戦の敗戦後最初のバイロイト音楽祭での《マイスタージンガー》のあと、熱狂した聴衆がドイツ国歌を歌ったという話を思い出す)。

ナチスでなくても、どんな占領軍だってこれはまずいと思うだろう。翌年からの「プラハ・音楽の五月」音楽祭の規模縮小、《リブシェ》上演禁止も納得。こういう指揮者が、戦後にナチ協力者の容疑をかけられる皮肉。

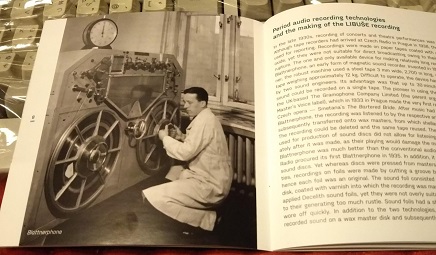

ところで、音源はなんなのかというのも興味の一つだった。同じときの《わが祖国》ライヴは、プラハから電話線を使って放送を中継したノルウェーの放送局が、光学式のフィリップス=ミラー録音機で録音したものだった。

今回の《リブシェ》はチェコの音源。解説のニュアンスがつかみにくいが、チェコ放送はラジオ生中継を、ブラットナーフォンという最初期の磁気録音機と、金属地に樹脂を塗布して録音した盤の、二系統にライヴ録音していたらしい。

ブラットナーフォンはイギリスのルイス・ブラットナーが一九二五年に開発したもので、三ミリ幅の鋼製テープ二千七百メートルのリール(重さは十二キロ)に、三十分ノンストップで録音できた。イギリスのグラモフォン・レコードではSPの原盤となるワックス盤と同時に録音しておいて、その場では再生できないワックス盤の代りに、聴きなおして出来を確認するのに使ったという。

ブラットナーフォンと巨大なリール

ブラットナーフォンと巨大なリールチェコ放送は一九三五年からこの機械を使っていた。《リブシェ》はこのテープからガラス地にワックスを塗布した盤にダビングされて保存されていたが、占領下の混乱でほとんど失われたそうだ。

結局、今回使用されたのは、チェコ放送が主役のポドヴァロヴァーに記念に贈呈した、金属に樹脂を塗布した盤を遺族が相続し、保存していたものだとか。

もちろん音質はよくないが、何はともあれ、八十一年目にしてよくぞ日の目を見てくれたという一枚。

六月十七日(水)飯田橋駅ホーム移動

開催されるはずだったオリンピック期間を前にして、鉄道の駅舎やホームに変化が相次いでいるが、新コロ禍のために行く機会がほとんどない。

渋谷駅では埼京線と銀座線ホームの移設、原宿駅舎の新築など、それに高輪ゲートウェイ駅やタイガーゲートウェイヒルズ駅も通過したことすらないままだ。

そのなかで、JR飯田橋駅の新ホームが来月七月の十二日から使用開始されるとのこと。西口の神楽坂側に二百メートルずれる。新たな西口駅舎もオープン。

JR飯田橋駅新西口駅舎完成イメージ(画像:JR東日本)

JR飯田橋駅新西口駅舎完成イメージ(画像:JR東日本)自分がJR飯田橋駅を使うのは、神楽坂上の音楽之友社を訪ねたときの帰路に多い。行きは東西線の神楽坂駅から行くが、帰りは飯田橋でも坂を下るだけになるので楽だし、ここへ来るときは対談とかインタヴューなど、人と会話をする仕事が大半で、終了後も一種の興奮状態にあるため、すぐ駅に入るよりも街路を歩いて、脳内の熱気を冷ましたいからだ。

そういうときはJRの西口から入ることになるが、ホーム移設工事が始まって仮設駅舎になってからは、大きく遠回りをさせられて階段の昇り降りもあり、とても不便だった。

新しい西口駅舎は以前の位置に戻り、しかもホームはほぼ真下になるから、とても使いやすくなる。大昔の牛込駅に近くなったわけだ。

現在のホームは、車両との間に大きな隙間ができて、危険なことで知られている。外堀が折れ曲がる、カーブのきつい場所にわざわざホームを作ったからだ。

しかしここは、起伏が激しくて水運をほとんど使えないために大量の物資の安価な運搬ができず、人口を多くできなかった徳川期の江戸城西側の山の手地域の中で、神田川が外堀に接続して、ほぼ唯一水運が使える場所だった。

駅の東口の堀のところは揚場といい、その名のとおり船から荷揚げをする場所だった。つまり、麹町や四谷の武家屋敷と江戸市街を結ぶ、人と物の集積地としての重要性が古くからあり、各方面への道路も集まっていたので、そこに旅客用の鉄道駅を作る意味があったのだろう。

昭和前半の都民の主な交通手段だった路面電車も、飯田橋交差点に三つの系統が集まり、重要な乗換地点だった。

今はそれが地下鉄に代って、四路線が集中している。ところが今回の移設ではJRとかなり遠くなる路線もある。地下鉄網が整備されたことで地下鉄間の乗換が増えてJRとの乗換が減り、影響が少ないという判断なのだろうか。

新ホームになると、JRを使ってトッパンホールに行くとき、今よりさらに遠くなる。自分は江戸川橋付近のバス停から歩いて行くことが多いのでこの経路はほとんど使わないが、上野や秋葉原から向かうときには留意する必要がある。

それにしてもトッパンホール、最後に行ったのは一月八日のニューイヤー・コンサート。次はいつになるのだろう。十月のフォーレ四重奏団は聴きたいが…。

六月十九日(金)復活の日と幸福

今日は冷たい雨なので、家に籠って資料あさり。

まずは七月十一日の片山杜秀さんとの朝日カルチャーセンター講座に向けた、小松左京復習シリーズ。今日はウイルスといえばこれの『復活の日』。今読むと初読時には気がつかなかった、一九六四年執筆時(これもまた、東京オリンピックの年の作品だったのだ!)の世界情勢との密接な結びつきがみえて面白い。放送禁止用語が連発されるため、原文をおいそれとは引用できないのも、半世紀の時の経過を感じさせる。

そして、この作品世界の視覚イメージを補強するためには映画『渚にて』を見直す必要があると痛感。『博士の異常な愛情』もいるかと思ったが、この映画の日本公開は『復活の日』出版よりも数か月後なので、こちらは入っていないらしい(ただし、原作となったピーター・ジョージの小説『破滅への二時間』は一九五八年に英国で出ていて、そしてやはり一九六四年に『復活の日』の初版と同じ早川書房から邦訳が出ているので、原文なり邦訳なりを小松左京が読んでいることは間違いなさそうだ。この小説で重要なキーワードになるという「地には平和を」という言葉が、本土決戦の幻を扱った小松左京の有名な実質的デビュー作のタイトルと同じであることは、偶然ではない気がする)。

それにしてもやはり、生頼範義の表紙絵の迫力はすごい。

続いて、今年一年のテーマであるヒトラー時代の音楽から、ジークフリート・ワーグナーが作曲した交響詩《幸福》。

かつては、ヒトラーを信じたのはイギリスから来た嫁のヴィニフレートだけであって、夫のジークフリートはかれを軽侮していたという、戦後のワーグナー一族が必死で糊塗したイメージが流布していたが、ここ四十年ほどの研究は、ジークフリートの反ユダヤ主義もかなりのもので、心情的にはヒトラーにかなり期待していたことを明らかにしている。

《幸福》はそれを象徴する作品で、一九二三年十一月十日にミュンヘンで初演される予定だった。

曲は主題と五つの変奏からなる。ジークフリート自身の解題によると、運命の女神フォルトゥーナが地上に降臨、最も価値ある人間を祝福しようとする。

幸福とは何かを女神にたずねられ、ある者は力と黄金と名誉、ある者は平凡な安逸、ある者は愛欲、ある者は精神世界とのつながりと答えるが、女神はどれにも納得できず、天に戻ろうとする。

そこに、角笛を吹きながら馬を疾駆させる戦士が現れる。女神が行先をたずねると、「戦場へ! 敵が我らの聖処を奪おうとしているが、そうはさせない!」と答える。女神はその正義を嘉し、自己を省みず理想のために戦う者に、真の愛の幸福を与えることにする。

これは、作曲家でありながら一八九七年の希土戦争にギリシャ側の義勇兵として参加し戦死した友人、クレメント・ハリスへのオマージュとして書かれ、かれに献呈された作品である。

ところが一九二三年五月十日に完成した総譜の最後の部分に、ジークフリートは暗示的な日付を記した。「四月二十日(!)」すなわち、ヒトラーの誕生日。

そして翌年、信頼する女性に宛てた手紙には、「私の《幸福》はヒトラーとその軍団にふさわしいものだ。まるで予知したかのようだ」とあるという。

ユダヤ人と左翼の陰謀で混迷する――とジークフリートは信じていた――ドイツのために戦い、敵を打ち倒す戦士として、ヒトラーに期待していたのだ。

その初演は、うまくいけばヒトラーの壮挙を讃えることになるはずのものだった。その前日、ドイツ革命の「屈辱」から五年目にあたる十一月九日、ヒトラーは「英雄」ルーデンドルフ大将とともにミュンヘンで蜂起し、そのままベルリンへ進軍しようとした。しかし、バイエルン州政府の警察隊の銃撃であえなく鎮圧され、騒ぎの余波で演奏会も中止。

直後に逮捕されて一巻の終りと思われたヒトラーだが、法廷での雄弁により、ルーデンドルフに代って極右勢力のスターとなり、『わが闘争』を執筆しながら雌伏の数年間を過ごすことになる。

《幸福》は、獄中にある「未来の救済者」への変わらぬ信頼を示すように、十二月半ばにミュンヘンで初演された。

この作品はヴェルナー・アンドレアス・アルベルト指揮のハンブルク国立フィルのCDがCPOから出ている。聴いてみたが、いかにもジークフリートらしい生ぬるい音楽としかいいようがない。

しかし考えようによっては、偉大な父のように聴く者を動かしてしまう、本当に危険な音楽を書くことができず、温和な八方美人の作風に終わったからこそ、その実像を後でごまかすことができたともいえる。人間の才能と器というものを考えさせられる。

六月二十二日(月)日本のクラシック

読売日本交響楽団が七月に特別演奏会を三回開催することを発表。徐々に在京オーケストラが再起動しはじめた。

どの楽団にもいえることだが、この困難で特殊な状況下で、日本の指揮者と演奏家たちをあらためて聴きなおし、そして、日本でクラシックをやる意味、聴く意味を再考する、またとない機会になりそうだ。

六月二十三日(火)七十五年ぶり

在京オーケストラの演奏会再開後の予定を見ていると、七月十日夜と十一日昼は、日本フィルと新日本フィルがブラームスの交響曲第一番でガチンコ対決となっている。

前者の指揮は広上淳一、後者は尾高忠明。いま京都と大阪を盛りあげている指揮者が登場する。個人的にもこの新コロ禍の前後に縁があった曲だし、一般的にも、災厄を乗り越えていこうとする今の気分に合いそうだ。

東京に日本人指揮者しかいないのは、戦中戦後の日本交響楽団(N響)と東京交響楽団(東フィル)の時代以来なのではないかと思って調べてみると、たしかに「来日」はないものの、ローゼンシュトック、フェルマー、グルリットにクロイツァーと、日本にとどまらざるを得なかった指揮者が定期的に登場している。

かれらが軽井沢に軟禁されたりして、尾高尚忠に山田和男、高田信一など本当に日本人指揮者だけになったのは、一九四四年十二月から一九四五年九月の、戦争が最終局面になった時期から終戦直後にかけての十か月。

今はそれ以来、七十五年ぶりの椿事。

尾高父子がそこにいるというのは不思議な因縁で、面白い。

六月二十四日(水)外と内の往来

七月を目前にして、在京オケが次々と演奏会再開を発表するのと時を同じくして、自分も外出の機会が増えてきた。

自粛期間中は接触の機会を減らすべくキャッシュレスの支払いが増えたが、面倒だったのはスイカへのクレジットカードからの自動入金の機会がないことだった。改札通過時に残額が一定以下になると入金する仕様なのだが、全然電車に乗らないから入らなかったのだ。これからは適当に乗る生活に戻る。

昨日は四か月ぶりに母親に会った。そして今日は、朝にミュージックバードのスタジオに放送用のCDを届けに行き、午後はやはり四か月ぶりに、神楽坂の音楽之友社へ行く。

「レコード芸術」誌上にこれまた四か月ぶりに復活した、オーディオ記事の対談に参加。内容とは別に、使われた新型のCDプレーヤーがネットはもちろん、MQAディスクにも対応しているのに、SACDはかけられないことを知り、SACDというメディアの時代が過ぎ去りつつあることを実感する。

シングルレイヤー盤は、早晩ただの置物になってしまうのかも。

私がSACDのよさを知ったのは、CDプレーヤーを買い換えたらSACD対応になっていたので、それならと前から持っていたハイブリッド盤のSACD部分を再生してみて、伸びのある自然な音に驚いたときだった。偶然の結果で、SACDが目的だったわけではない。

SACDの登場から十年ぐらいたってから、ようやくクラシック好きが積極的に評価し、購入するようになったのは、自分みたいに、プレーヤーを換えたら、その気もないのに聴けるようになったという人が多かったからだと思う。

しかし業界は既にMQAへと進んでいる。これも音がいいし、CDのフォーマットをそのまま使えるのが便利だ。CDというメディアはその単純さゆえに、まだ当分は残るだろう。ユーザーがCDプレーヤーを買い換えたらMQAも聴けることになり、そのよさに気がつくという時点まで、メーカー側が辛抱して作りつづけてくれるといいのだが。

取材終了後はサントリーホールへ行って、東京フィルの演奏会。

渡邊一正の指揮でロッシーニの歌劇《セビリアの理髪師》序曲とドヴォルジャークの交響曲第九番《新世界より》。

またまた四か月ぶりの、オーケストラ演奏会。普段は開演ギリギリに行くが、今日は会場の様子も知りたくて、開場直後の一時間前に行く。

客席は前後座右を一つずつ開けた千鳥配置、休憩なしの一時間プロ。モギリはなく、チケット代わりのはがきを見せて入場。入口ではスタッフ数人がサーマルカメラで体温測定するPCの画面に見入っている。カフェなどは閉鎖。ロビーの椅子も間隔をあけるようになっていて、会話はなるべくお控えあれというお願いがある。

なんともピリピリした雰囲気。東フィルとしては再開三回目の演奏会だが、サントリーホールでは初めてだから、新たな緊張感があるのだろう。開演まで間があるので、木管五重奏によるプレコンサートがある。一回目は客席の雰囲気が硬かったが、二回目はかなりほぐれた。

プログラムの表紙には「ウェルカム・バック・トゥ・ザ・トーキョー・フィルハーモニック」の文字がある。

楽員入場。日本のオーケストラの演奏会では珍しく、再会を喜ぶように盛大な拍手。楽員も全員が揃うまで起立して、拍手に応える。

本番は十二型の弦を広めに、十六型くらいの敷地に配置。管楽器の間にはアクリルの仕切りが立てられている。《セビリアの理髪師》序曲冒頭の弦の響きは、ナマならではの空気感に陶然となる。

両脇の席が空いているのは、物理的にも心理的にもとてもリラックスして聴けるが、そのぶん緊張と集中も緩みやすくなるようで、兼ね合いが難しい。これは慣れだろうか。

終演後は混雑を避けるため、先に二階の客から退場。硬い空気は最後までつきまとったが、ここしばらくは同様のスタイルでどのオケもやることになるから、やがて慣れるだろう。

ただし、状況には慣れてもウイルスに狎れてはならない。油断は禁物。それがウィズコロナの生活。

帰宅。一日に三か所に外出するなど、何か月ぶりだろうか。そのため、寝ようにも緊張と興奮で身体が休まらない。疲れは明日にどっと出るだろう。

仕方ないので、レコ芸のオーディオ記事に取りあげた、ミナーシ指揮アンサンブル・レゾナンツのモーツァルト三大交響曲を聴きなおす。

これ、やはりムッチャクチャに面白い(笑)。近来の傑作。三十九番の冒頭から曲を間違えたかと思うほど、聴いたことのない、電撃的な鳴りかたをする。

この演奏を好きなのは、このバロック風の演奏をミナーシだけの独断ではなしに、そのアイディアをもとに楽員が面白がって、全員で生み出している感じが、ふつふつとすること。

さすが、クリスマス・オラトリオの合唱を自分たちで歌ってしまうという「コロンブスの卵」的演奏をやってのけた連中、アンサンブル・レゾナンツなのだ。

ほら、こんな音どうだい!と楽員が音を出しながら喜んでいる場面が、目に浮かぶよう。第一ヴァイオリン七人という編成で、演奏者全員の顔が見えるような音楽。新鮮、鮮烈。

いまの自分には、大衆を惹きつけるカリスマ的スター指揮者よりも、こうしてバンド的に楽員たちとつくっていく音楽のほうが、好ましい。

対談のとき、これはケラスと《浄夜》を録音した団体ですと言ったら、「とても信じられない」と、その場にいた人たちが驚いていた。たしかにそのとおり。

想像もつかなかったものに出会える驚きと喜び、これこそが、明日も生きていたいと思わせる力。

これでまた興奮、眠れない(笑)。

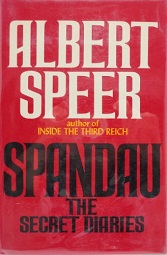

ちょうど海外の古本屋から届いたばかりの、アルベルト・シュペーアの『シュパンダウ 隠された日記』英訳版を開いてみる。

ヒトラーから絶大な信頼を寄せられた建築家にして天才的テクノクラート、軍需大臣シュペーアの著作は、回顧録は邦訳も出てよく知られているが、五年後の一九七五年に出たこちらはなぜか未訳。

戦犯としてシュパンダウ刑務所にいた二十年間に、秘密裏に書き留めた日記。刑務所での日常とナチ時代の回想が交錯し、音楽の話も出てくる。

索引で、クナッパーツブッシュをひくと二か所ある。

第一は一九四八年五月十一日で、戦犯仲間のシーラッハから聞いた話として、ヒトラーはクナの才能を軍楽隊長程度と侮っていたが、エファ・ブラウンがクナの男らしい容貌に少女のような憧れを抱いていたおかげで、あまり干渉しなかったというもの。ゲーリングが庇護していたカラヤン(暗譜指揮によるミスをヒトラーは嫌っていた)の場合と同じだ、とシーラッハは言ったという。

第二は一九六四年二月二十七日で、数日前にクナのパルジファル(のLP)を聴いて、深く感動したという話。

これは、時期的にはフィリップスのステレオ盤みたいだが、デッカ盤でないともいいきれない。

ホールと書物。外界と内界。現在と過去。生者と死者。行き来をする日々が再び始まるか。

六月二十五日(木)テレコンダクター

東京交響楽団の七月十八日と二十五日の演奏会で、ジョナサン・ノットが映像で指揮をするという驚きのニュース。

テレコンダクター登場。

先日の調布音楽祭でのBCJの第九といい、二〇二〇年はグレン・グールド的テレミュージックの世界がどんどん進化していくのだろうか。

と、書いたところで、東京交響楽団のニュースリリースに追加があり、ライヴではなく事前に収録した指揮映像を使うのだという。どうしても映像と音に時差が生じるから、双方向で、つまり指揮者が音を聴きながら指揮したのでは、どんどん間延びしてしまうのだろう。

そこで、弓使いなど指揮者からの要望を事前に吟味してリハーサルを行い、その模様を指揮者がチェックして、あらためてダメ出しをするという。指揮映像がどの時点で収録されるのかはわからないが、とにかく一方通行ではなく、本番前に意見交換を充分に行うことになる。

この場合重要なのは、両者が緊密な信頼関係にあり、ベートーヴェンの交響曲をすでに何度も一緒に演奏していて、互いを熟知していることだろう。

機械を通しての指揮の話になると、クラシック好きは往年の巨匠指揮者を真似たロボットに、AIで指揮させたいということになりやすいが(笑)、そのロボットが目の前のオーケストラの演奏を聴きとり、それに対しての要望を、本人そのままに出せるようにならなければ、本当の意味での再現は不可能だろう。

あやふやな記憶だが、ニキシュの指揮映像を正面から撮影して、その映画に合わせて指揮させようという試みがあったそうだが、うまくいかなかったらしい。

自分は、最終的には生きた人間同士のコミュニケーションでないと難しいし、面白みがないと思う。AIでどれほど再現できても、やはり死人は死人だ、という気がする。

死者は死者のままでいてほしい。

なぜなら、人間が死者を復活させるということは、すなわち人間が「最後の審判」を一緒に招来してしまうことになるような気がするからだ(笑)。

事前収録の指揮に合わせて演奏することで、はたして新鮮な音楽が生まれてくるのかどうかは、やってみなければわからない。

いえることは、こんな状況下でなければやるはずのないことなのだから、その状況を逆手にとって試してみること、挑戦することには、絶対に意義がある。

ノットは、すでにスイス・ロマンド管弦楽団と無観客のヴィクトリア・ホールで、ソーシャル・ディスタンスを確保するために客席全体に楽員と歌手と合唱を散らばらせ、モニター越しに指揮して演奏した映像を配信している。

アイディアマンだけに、この人も今の困難な状況に生き甲斐を見いだし、光を発して、周囲を明るく照らすようなタイプなのだろう。

六月二十八日(日)音に聞け

東京文化会館主催のシャイニング・シリーズ、東京音楽コンクール入賞者による「テノールの響宴」を大ホールで。

人が歌うコンサートに二月半ば以来、四か月半ぶりに再会できた。

村上敏明、与儀巧、宮里直樹、小堀勇介という四人の人気テノールが江澤隆行のピアノで共演するコンサート。

本来は、一か月前の五月二十八日に、小ホールで行なうことが予定されていたものだが、コロナ禍により延期された。

感染防止策を施しての延期公演は、大小二つのホールを持つ東京文化会館の特性を活かしたものになった。六百席の小ホールから二千三百席の大ホールに会場を変更することで、満員だったお客さんを、千鳥配置で間隔をあけた客席に易々と移すことができ、さらに販売することが可能になったのだ。

チェンバロやリコーダーのリサイタルだったら、さすがに音量的に無理が生じたろうが、テノール歌手四人となると、もともと小ホールでは小さすぎるという懸念があるくらいだったから、何の問題もない。というか、むしろ大ホールになってよかったぐらい(笑)。

実際、四人とも五階席まである大空間に、歌声が朗々と響く。上方の空間にうわーんと鳴って、届いていく感じは、ナマでこそ体験できる、空気が振動する快感。客数を減らしていたことも、残響の点で好作用だったはず。

歌手たちも数か月ぶりの本番、大空間での歌唱だったそうで、気持ちよさそうだった。たっぷり鳴らしてその余韻を楽しもうとするかのように、次第に歌のかまえが大きくなっていったのも、微笑ましかった(笑)。

村上さんが司会役もかねて空気を和ませながら熱唱し、与儀さんとともにベテランらしい練った歌を聴かせれば、宮里さんはまさに圧倒的な声量で、ホールいっぱいに響かせる(ステントールみたい、という形容を久々に思い出した)。スピント系のこの三人に、ロッシーニ・テノールとして活躍するリリコ・レッジェーロの小堀さんが軽やかで爽やかな声で加わって、変化もつく。

最後は、四人が二・五メートルずつ離れて立って、「女心の歌」や《誰も寝てはならぬ》《オー・ソレ・ミオ》を一斉に歌い、大空間がビリビリと振動する高音で、輝かしく締め。

歌手は、舞台上の少し下がった位置に立ち、客席も最前列から四つあけて、距離を充分に確保。客席は一席おきに黒いカバーをかぶせて、座らないように注意書きがついている。

この千鳥配置、東京文化会館の場合にはこの方がいいとさえ思った。

昭和半ばの、日本人の体格が小さかった時代の設計だけに客席の間隔が狭く、また一階前半分は傾斜が浅めで、前列に巨人が来ると男でも見にくかったりするホールなので、前後左右が空いているととても楽。

いっそずっとこのままで…、というわけにはいかないよなあ、やはり(笑)。

六月二十九日(月)一段落

毎日新聞月曜夕刊のコラム「このごろ通信」、お陰様で三か月無事に完走することができた。

最終回は「演奏史という絵巻物」(記者の方がつけてくださったタイトル)と題して、自分の「演奏史譚」という肩書について語った。今回は名にし負う毎日新聞校閲部からの指摘もなく、ミスなしで校了できて一安心。

個人的には数か月の外出自粛という、二度とないかどうかはわからないが、少なくとも生まれて初めての異常事態下で成した仕事として、よい思い出。

一回は能の話もできて楽しい仕事だったが、ついに演奏会に行けないまま終わるとまでは思わなかった。

その意味では、能の回で取りあげた、「逢はでぞ恋は添うものを」という能の一節が、全体のテーマのようになってしまった。

――逢はでぞ恋は添うものを

これは世阿弥の能『班女』にある「会えないからこそ恋心は募るのに」という恨みの言葉。

そんな状況下でも、再会の約束の品である扇の骨から垣間見るように、わずかに取りあげることができたホールやオーケストラには喜んでいただけたようで、その点はよかった。

また、「このごろ通信」と時を同じくして、二〇一八年四月号から続けてきた「月刊都響」連載の「オリンピックと音楽」も七・八月号で最終回。年の前半でさまざまに仕事が一段落。

このままフェードアウトしたのでは困ったことになるが、幸いにも日経新聞の演奏会評が四か月ぶりに再開するなど、新たな仕事が動き出している。

場面転換のように舞台が移るのは、フリーランスの宿命でもあり、やり甲斐でもあり、本当にありがたいこと。あとはこの回り舞台が止まったり、踏み外して奈落に落ちたりしないで済むことを願うだけだ。

六月三十日(火)能面の表情

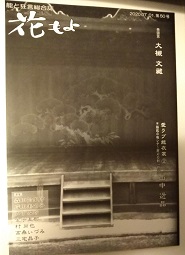

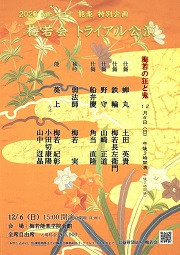

能と狂言総合誌「花もよ」最新の第五十号が送られてきた。

まず驚かされたのが表紙。いつもはシテ方など能楽師が写っているのに、今回は無人の能舞台。ほぼ三か月演能のない現状を言葉なしに物語る。メインとなる能評も載せようがないので、能評家への質問などが並んでいる。

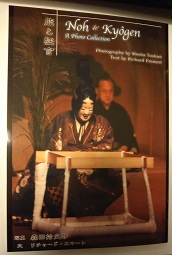

しかし今回は付録が豪華。五十号記念ということで、定期購読者向けに森田拾史郎撮影の『能と狂言』という、CD付き英文写真集がついている。オリンピックを意識して、外国人に魅力を伝えるために制作したものだそうだ。

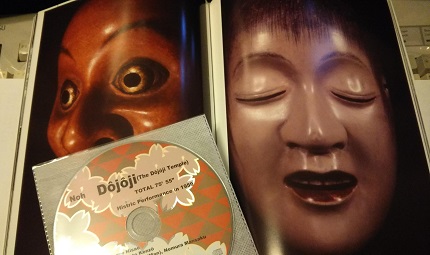

CDは、観世寿夫が一九五九年に舞った伝説的な『道成寺』のライヴ録音。明治~昭和を通じての最大の名手といわれた幸祥光が小鼓を打つもので、寿夫との乱拍子は、私のような素人が聴いても震えがくるような凄い演奏。二枚に分けてすでに出ているものだが、今回は名乗りの笛を省略して、一枚に収めている。

これがついているだけでもお得だが、写真もやはり素晴らしい。一九三七年生れの森田は、能楽の写真家として現代を代表する人。約百三十頁にわたって舞台写真などが掲載されているうち、私が特に惹きつけられたのは能面の写真。

よく無表情のことを「能面のような」などというが、じつは能面というのは、角度の変化による微妙な陰影のつけかたで、表情が千変万化する。もちろん誰でもできるわけではなく、シテの名手がつけると、能面は生き物に変る。そして、能を熟知した写真家が撮っても、やはり生命を得るのだということが、ここに出ている二十一の面から伝わってくる。

一枚目右の「生成(なまなり)」は、般若になりかけた女の面。生えかけの角と牙、何か言葉を発しかけながら怪物化していく口、狂気をはらんだ悲しい眼。左の龍女も、嫉妬に狂って川に身を投げ、生きながら鬼となった女の面。

二枚目右は「弱法師(よろぼし)」。見えぬ目で西海の極楽浄土を幻視する、法悦と陶酔。左は「猿飛出」。おもに「鵺」に使われる面。

どれもなんと悲しみに満ちていることか。優れた写真家というのは、動かぬ面から生のおののきを引き出せるらしい。

七月二日(木)陽ざしを溜める水たまり

サントリーホールで、新日本フィルの定期演奏会。指揮は下野竜也。

・フィンジ:弦楽オーケストラのための前奏曲ヘ短調

・ヴォーン・ウィリアムズ:テューバ協奏曲ヘ短調(テューバ:佐藤和彦)

・ベートーヴェン:交響曲第六番ヘ長調《田園》

新日本フィルの演奏会再開第一弾。本来はダンカン・ワードの指揮で、曲目も最初がブリテンの《四つの海の間奏曲》で、最後はホルストの《惑星》が予定されていたが、新コロ禍のために変更。

客席も、前後左右を一つずつあけて座る千鳥配置。半数とはいえ、かなりよく入っている感じ、つまり聴衆が期待を寄せている雰囲気が感じられる。

新日本フィルは、大学の音楽同攻会のOBが以前から何人も会員になっているオーケストラで、今日もロビーで諸先輩にひさかたぶりのごあいさつ。

自分も、小品~協奏曲~休憩~大交響曲という通常のコンサート・プロを聴くのは、再開後初めてなので嬉しい。

演奏会の中身についてはモーストリー・クラシックに評を書くことになっているので、ここでは周囲の出来事だけ。

十二型を十六型くらいの敷地に配するのは東京フィルと同じだが、管楽器間のアクリル板はなし。弦楽器の二、三人だけがマスクを着用していた。《田園》では管楽器や打楽器など、二楽章以降に登場する楽器の楽員は、直前の楽章間に入場するようにして、できるだけ密度を減らしていた。

面白かったのはコンマスの豊嶋さんと下野さんが、右手に白手袋をして登場したこと。手袋同士で握手をして、おもむろに脱いで演奏開始という方式。全曲の終演後には、また着けて握手していた。

終演後の「手袋で握手」。写真は新日本フィルのツイッターから。

終演後の「手袋で握手」。写真は新日本フィルのツイッターから。某所で、下野さんは自粛中にすごくダイエットしたらしいと聞いたが、たしかにかなり細くなったような。

前半が終って、二十分間の休憩。サントリーホールの外に出て、周囲をうろうろするのは、何か月ぶりか。寒い季節から梅雨に気候が変っている。

アークヒルズの飲食店を覗くと、八時前なのにガラガラに近い。来ているお客も一人やせいぜい二人連れで、にぎやかなグループはいない。

このあたりの企業はテレワーク率も高そうだし、防疫意識の高い人が多いのだろう。感染したら影響が自分だけではすまないことを、自覚している人たちというか。

それにしても、半年前までは「意識が高い」という言葉には揶揄する意味合いが圧倒的に強かったのに、今は皮肉なニュアンスが消えてしまった。

軽薄に流行を消費するだけの生活や、うわべだけ立派な美辞麗句を並べることよりも、実質が評価される傾向になっているのだとしたら、それはいいことだけれど。専門家を軽視する、利用するだけのジェネラリストの無責任さが、露わになってしまったのと同じように。

ガラガラの飲食店街に話を戻すと、とにかくこれではやっていけないだろう。こうした、ちゃんとした店が淘汰され、意識の低い人がにぎやかに集まるだらしのない店が、感染を拡大させながら残っていくのか。この分断は悲しい。

そして後半の《田園》交響曲。

下野さん指揮の、《田園》……。

なにか、胸に妙に引っかかる。

――下野さんをこの前に聴いたのは、いつだったっけ?

そうだ、コロナ前の一月十五日、同じサントリーホールで、読売日本交響楽団を指揮した、グバイドゥーリナの《ペスト流行時の酒宴》を聴いたときだ。

その後の災厄を預言するかのような、あの曲を聴いたときだ。

するとベートーヴェンの《田園》は?

あれだ、外出自粛の三月二十三日、ヤンソンス指揮の《ペスト流行時の酒宴》のCDに続けてアバド指揮の《田園》を聴き、自らの全存在を賭して「俺は人間を信じる」と表明しているような力強い演奏に圧倒されたときの話だ。

あのとき、自分はこう書いた。

平成のEU精神を象徴する芸術家として、このところ気になり続けているアバド。そのEU精神は今、難民と経済格差からブレクジット、ウイルス禍と、崩壊の瀬戸際にある。

先日、あるFB友達の方たちが、《田園》の終楽章をどうとらえるか、という話をされていた。台風一過の晴天というのが普通だが、大破壊の後、もはや失われた理想郷を懐かしんでいるというとらえ方もできる。

たぶん、どちらも正しい。解釈の多義性、多面性こそ古典が永遠である理由。どうとらえるかは、そのときそのとき、演じる人、聴く人により千変万化する。そこに、今の世界が映る。世阿弥の能もそう。

古典は、今の自分を映す鏡なのだ。

一九四四年、敗戦直前のベルリンで、フルトヴェングラーとベルリン・フィルの《田園》を国立歌劇場(フィルハーモニーは直前に爆撃で破壊されていた)で聴いたある人は、一緒に演奏されたのがラヴェルの《ダフニスとクロエ》組曲だったこともあって、失われたギリシャの理想郷、遙かなるアルカディアがそこにあるようだったと、書いていた。

空襲下のベルリンに響いた昔の夢。

ではアバドは、生涯最後の全集で、その《田園》を、その終楽章をどうやっていたのかを、再確認したくなった。

異様なまでに力強い。あえていえば、「運命」の終楽章よりも、力強く肯定的な凱歌になっている。

「俺は人間を信じるよ」

そう言っているような演奏。

あの体験を、偶然にも下野さんが実演で再現してくれている。

内面の核となる昨日の体験が、一昨日と今日の外界によって、前後から包むように再現されていく、驚きと歓び。

《惑星》のような大編成の作品が防疫上の問題でできないので、十二型の準二管編成で、そしてヘ調で前半と揃えるという、まずはその意味合いが大きいのだろうが、とにかく下野さんは大自然への讃歌を選んだ。

《惑星》から《田園》に転じるというのも、暗示的で面白い。宇宙から地上に降りてくる。

そういえば、小松左京の『復活の日』で、昆虫以外の地上の生物をすべて滅ぼしたあのウイルスの原型は、宇宙から来たものだったっけ。

だがそれよりも、映画『スターウォーズ』の主人公ルーク・スカイウォーカーという名が、ジョージ・ルーカスの宇宙への憧れを暗示したものだという、大昔に読んだ解釈が頭に浮かんでくる。

ルークはルーカスの変形。ジョージの語源はギリシャ語のゲオルゴスで、意味は農夫。農夫とは「大地を歩む者」、すなわちアースウォーカー。その大地から翔んで空へ、宇宙へ。

しかし《田園》は、アースウォーカーの世界。踏みしめて、嵐のあとの水たまりを見る。

今度は、司馬遼太郎が『坂の上の雲』に書いた一節を思い出す。

「あたりまえのことをいうようだが、有能とか、あるいは無能とかいうことで人間の全人的な評価をきめるというのは、神をおそれぬしわざであろう。ことに人間が風景として存在するとき、無能でひとつの境地に達した人物のほうが、山や岩石やキャベツや陽ざしを溜める水たまりのように、いかにも造物主がこの地上のものをつくった意思にひたひたと適ったようなうつくしさをみせることが多い。

日本の近代社会は、それ以前の農業社会から転化した。農の世界には有能無能のせちがらい価値基準はなく、ただ自然の摂理にさからわず、暗がりに起き、日暮れて憩い、真夏には日照りのなかを除草するという、きまじめさと精励さだけが美徳であった」

――陽ざしを溜める水たまり。

まさに、それ。

七月五日(日)読響再始動の俊英

写真は読売新聞オンラインから。

写真は読売新聞オンラインから。東京芸術劇場で、読売日本交響楽団の演奏会再開第一弾となる特別演奏会に行く。指揮者は鈴木優人。

・マーラー:交響曲第五番から第四楽章アダージェット

・メンデルスゾーン:管楽器のための序曲

・モーツァルト:交響曲第四十一番《ジュピター》

休憩なしで一時間強のプロ。一曲目が弦楽、二曲目が管楽器と打楽器、三曲目がフルオーケストラと編成が変る。

ただし三曲目には出てこない、一曲目あるいは二曲目だけのメンバーもいて、舞台上での密を避けなければならない状況下で、できるだけ多くの楽員が登場できるように工夫してある。それ以外にも趣向を凝らした選曲で、さすが鈴木優人らしい。それについては追々触れる。

楽員たちは黒シャツ黒パンツ。さらに舞台への入退場のときだけ全員が烏天狗風の黒マスクをつけるので、なんというか、ジャパニーズ・ニンジャ(笑)。

最初がアダージェット。ヴィスコンティの映画『ベニスに死す』の、恋情とコレラ禍、エロスとタナトスの交合。

自分はこの曲というとどうしても、三十七年前に見た二十世紀バレエ団のジョルジュ・ドンがここでこう動いた、ここはこう回った、などの残像が、いまも脳裏に浮かんでくる。

弦は八型で八八六五四。対向配置だがコントラバスを中央に横一線に並べる。奏者一人に譜面一台。少ない編成で離れているから、響きがダンゴにならずに澄明によく鳴る。久しぶりの合奏なのに音が濁らないあたり、あらためて在京オケ御三家のポテンシャルの高さを感じる。

あまり濃密にならないのが自分の好みにも合う。音程が揃わないのをヴィブラートでごまかした、濁った厚い音は、もう二十世紀に置いてきてほしい(笑)。

メンデルスゾーンの作品は初めて聴くもの。弦楽が退場して管と打に交代。

管楽器は東フィルや新日本フィルと比べていちばん間隔が広く、一・五メートルくらいあけていた。その隙間に次の列の楽員がいて、千鳥配置になっている。ヒナ壇を高くあげて、高低差もつけていた。響きの一体感をカバーする意味もあるのではないだろうか。

曲の後半、打楽器が派手に鳴り響くと音楽が爆発。ベートーヴェンとマーラーを結ぶ、過程のような音楽。特殊楽器を含めて管楽器たくさん(数えとけよ)。

メインの《ジュピター》は、驚いたことに六型の少人数。しかし堂々と、キビキビと俊敏に鳴り響かせてしまった。六六五四三。コントラバスは移動して、下手側のチェロの後ろ。大空間なのでヴィブラートをかける、ある種の折衷型。

活力にみちて、コーダでは音楽が堰を切ってあふれだすような瞬間がきた。ここでも読響のポテンシャルを実感。

アンコールつきで、ラモーの《未開人の踊り》。マーラーから溯っていき、バロックの快活へ。

鈴木優人は四月に読響の「指揮者/クリエイティヴ・パートナー」に就任したが、五月の定期が中止になったため、今日がお披露目。

鈴木は曲間の配置換えのときに場つなぎでスピーチ。活動再開、新たなスタートということで、ドの音で始まる三曲を揃えたとのこと。作曲者の頭文字がすべてMだったのは偶然だとか。

その一方で自分が感じたのは、今日の「陰の主役」はベートーヴェンでないのか、ということだった。ドの音で始まるハ調はベートーヴェンが得意としたものだし、マーラーの五番もメンデルスゾーンの曲も、疑いなくベートーヴェンを意識している。《ジュピター》は調性といい終楽章の堂々たるフーガといい、ベートーヴェンの出現を予告したような曲。

鈴木は昨年十二月にNHK交響楽団に客演したときも、メシアン~ブロッホ~コレッリ~メンデルスゾーンという選曲により、「陰の主役」としてそこにいないバッハの影を感じさせるという、面白い仕掛けをしてくれた。

今回はそれがベートーヴェン。残念ながら実演では、めっきり影が薄くなってしまったその記念年を、透かし細工のように感じさせる工夫が楽しい。

そして、前回も今回も、ポイントにメンデルスゾーンがいるというのがとても嬉しい。

ユダヤ人であることもあって、ワーグナーに比べて、ドイツ音楽史において不当に軽視されてきたメンデルスゾーン。しかしその存在は、バッハ・ベートーヴェンとマーラー以降をつなぐ、重要なアクセスポイントになりうるのだ。

鈴木優人と読響、相性がよさそうでこれからが楽しみ。選曲と演奏の双方で、はじけるアイディアに期待。

写真は日テレNEWS24から。

写真は日テレNEWS24から。七月十日(金)交響清祓祝典楽

新日本フィルのフェイスブックから。

新日本フィルのフェイスブックから。すみだトリフォニーで新日本フィルの演奏会。指揮は尾高忠明。

・ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第五番変ホ長調《皇帝》(ピアノ:清水和音)

・ブラームス:交響曲第一番ハ短調

本来はピアニストのフォークトが指揮も兼ねていた演奏会。それが、七十五年前の敗戦前後、日本に自国人指揮者しかいなかった時期の指揮者陣の一人、尾高尚忠の遺児に代わったというのも、個人的な興味として聴きたかったところ。

《皇帝》もブラームスの一番もさんざん聴いてきて、耳にタコができている自分なのに、今日は新鮮に聴けた。

十二型を広めに配置、出演者は握手の代りに肘を合わせるなど、ソーシャル・ディスタンスが保たれていたが、最後の尾高さんのスピーチにもあったとおり、本拠地を持つオーケストラ、つまり練習段階から一貫して同じホールで演奏するオーケストラの強みを、明確な輪郭と、かちっと存在感のある響きに感じた。

感動的だったのは、終楽章のホルン・ソロを上間善之(東京交響楽団首席)がバシッと決めると、それまで不安定だった管楽器群が、人が変わったみたいに生彩を放って、歌いはじめたこと。

ブラ一なんて今さら、と思うクラシック好きも多いのだろうが、この瞬間の音楽にはなにかこう、あたりが祓い清められるような気がした。

むかし、ワーグナーの名訳者として知られる高木卓は《パルジファル》のBühnenweihfestspielを「舞台清祓祝典劇」と訳した。一般的な「舞台神聖祝典劇」の意味不明さよりも私は好きなのだが、それに従えば、交響清祓祝典楽。

こういう瞬間が不思議なのは、その曲を生まれて初めて実演で聴いたときの記憶がよみがえることが多いこと。

自分がこの曲をナマで初めて聴いたのは一九八三年二月、チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィルがヘルクレスザールで演奏したときだった。

当日朝に購入した席は最前列中央、指揮者のお尻の真下。

前半のハイドンではにこやかだったチェリが、後半のこの曲の入場のときには鬼のように厳しい顔つきで入ってきて、前半の雰囲気のままに笑いかけた第二ヴァイオリンのトップが、その表情を見てどうしていいかわからなくなり、憮然として席についたのを、昨日のように覚えている。

気迫のこもった開始。濃密な音楽が進み、そして終楽章。

たっぷりと間をとった終楽章のホルン・ソロの、山麓の野にこだましていくような広闊さと、そこからの強大なエネルギーの奔流。

今日のホルンが似ていたかどうかは、じつをいうとあまり問題ではない。

それよりも、三十七年前に自分の肉体と感性に、初めてその響きが沁みこんできた瞬間の感覚を呼び覚ましてしまうくらいに、その音に瑞々しい、新鮮なおののきがあったということ。

帰路、ふだんならJR駅の北口へ急ぐだけだが、今日は寄り道。

南口の駅ビルのテルミナにあるヨドバシカメラに行って、webカメラを買いたい。コロナ禍の初期、まともな商品がすべて品薄になるなかで手に入れたものがあまりに性能が低くて、百六十分のVHSに三倍で録画して二回ダビングしたみたいな画質なので、明日の片山杜秀さんとのオンライン講座のために、もう少しまともなものがほしい。

ホールを出て、東武ホテルレバント東京の前を通る。行きに気がついたことだが、通路際のいつも明るいビュッフェ形式のレストランが真っ暗。コロナ禍でビュッフェができずに定食形式に変え、人が少ないのでディナーを休んでいるらしい。コロナ禍のもたらした闇。

階段を降りて北斎通り(昔の本所割下水)に出て、右へ折れて長いガード下をくぐり、駅の南側に出る。

すると線路際の南側が歓楽街、いわゆる「夜の街」になっていることを、ひさしぶりに実見した。二十年以上前の送電線業界にいたころ、取引先の若い社員さんたち七、八人と、このへんの女の子のいる店で接待で飲んだことがあったのを思い出す。間違いなくそれ以来。

女の子や客引きの男性たちが、気だるげに立っている。雰囲気でわかるのか、こちらには話しかけてこない。かれらも、駅の方から歩いてくるお客たちも、全体に若くてマスクをしていない。近年、こういう場所で圧倒的に多数派だった、自分と同年配かそれより上のオジサン、オジイサンたちがほとんどいない。

通り抜けて、改札の前からテルミナの二階に上がり、ヨドバシカメラに入る。十時の閉店まで三十分くらいという時間帯のせいか、人が少ない店内をパソコン用品売場へ。

この駅ビルそのものはとても古い。一九六一年営業開始だから、自分が生まれる前からある。

おもちゃ売場と、その背後の古いコンクリの壁を見たとき、またフラッシュバックが起きた。

六才頃に祖父に連れられて、この駅ビルにあった模型店にきたことがあった。家の近くの自由が丘のおもちゃ屋などでは扱っていない、千分の一スケールくらいの旧帝国海軍の軍艦の特殊なプラモデルを売っていると雑誌の広告で知り、頼んで連れてきてもらったのだ。

喫水線より上だけの、今から思えば数年後に始まるウォーターライン・シリーズの原型のようなシリーズ。

残念ながら赤城などの空母や戦艦の売れ線はほぼ品切で、ちょびた鉛筆のような駆逐艦ばかりいくつか買ってもらったこと、それらが飾ってあったガラスのショーウィンドウ、蛍光灯の白々しい照明などが、頭に浮かんできた。そして、帰りに国電のホームから見上げた駅ビルの窓から、夜の闇に向けて白々しい光が輝いていたこと。

webカメラは外国製ばかりだが、在庫が戻りつつあるのか、適当なものが買えた。そしてホームへ。今は駅ビルのホーム側の窓はふさがれていて、光が漏れることはない。

錦糸町の駅ビル、テルミナのサイトから

錦糸町の駅ビル、テルミナのサイトから家の最寄り駅に着き、近くの飮み屋街を通る。金曜の十時過ぎだから、活気は多少戻っている。ここでも、マスクをしない若い男女が歩きながら無防備に歓声をあげて集団で歩いている。

やはり中高年男性の酔客がいない。人の密度は薄いけれど、世代構成は二十年ほど前までに戻ったかのよう。

近年の超高齢化社会の街角の様子が、一変してしまった。かれらは家にこもっているか、出てもそそくさと戻るのだろう。警戒を続ける人だけでなく、自粛するうちにただ出無精になったという人もいるだろう。

高齢層を主要な顧客にしてきた日本の消費社会は、変わるのかもしれない。高齢の聴衆が多いクラシックの演奏会は、コロナ禍が収束しても、これまでのような人出が望めなくなるかもしれない。平日午後の演奏会に聴衆がたくさん入り、それがメインとなった近年の状況も、変わるのかも。

その後のビジネスモデルを、どう再構築するか。近い将来に起こる、避けることのできない問題だったとはいえ、一気に五年ぐらいタイムテーブルが早まってしまった気がする。

七月十一日(土)初オンライン講座

午後は東京文化会館に行き、東京二期会のスペシャル・オペラ・ガラ・コンサート「希望よ、来たれ!」。これについては日経新聞に書く。

夜は片山杜秀さんと、朝日カルチャーセンター新宿教室のオンライン講座「昭和音楽史」。五月のゴールデンウィークにこれまで同様に新宿の教室で話すはずだったものが、延期の上オンラインに切り換える形で実現した。

初めて自宅のPCからZOOMを使ってしゃべる。慣れないので緊張したが、お陰様で無事終了。

疲れた(笑)。受講者の反応が見えない、聞こえないというのは、慣れないととてもやりにくかった。

対面講座では反応や空気が伝わってくるから、話題をそろそろ切り換えるか、逆にノッているならもっと展開させてやるかという判断ができるが、それがわからない。飲み屋で二人きりで馬鹿話をしているわけではないので、自分たちの感覚だけで進行を決めてしまうわけにもいかない。内容や気分は、それに近いのだが(笑)。

ラジオの場合は、完全に顔の見えない不特定多数が相手だから、言ってみれば自分をリスナーとしてしゃべる。顔を出さずに聴覚だけなので、集中しやすい。

しかし講座となると受講者が絞られていて、ある程度具体性があるだけに、反応がわからないのがもどかしい。まあ、片山さんは大学のオンライン講義で「暖簾に腕押し」状態でやり続けて免疫ができたとおっしゃっていたので、慣れなのだろうとは思うが。

それはともかく、自分としてはいつものように、片山さんの鉄砲玉のような言葉にわくわくびくびくしながら、楽しくしゃべることができた。

二〇二〇年と一九七〇年、二つのベートーヴェン記念年を並べ、万博と小松左京を入り口にするというのは私が考えたことだが、それを片山さんはジャンプ台にして、ユートピアとディストピアという、音楽上の対比に見事に持っていってくれた。

オンラインではあっても、こういうライヴな化学反応こそ、本当に片山さんとしゃべっているときの醍醐味。それはまあ、なんとかつくれたと思う。

一九七〇年の万博は最後のユートピアだったが、その数年後には『日本沈没』がベストセラーになり、そして『ノストラダムスの大予言』で、一九九九年に世界が滅亡するという話が世を席巻する。

ほぼ同時期に石油ショックが起きたのが大きかった。アメリカの衰退で世界秩序が乱れ、石油が枯渇して資源の奪い合いになり、一九九九年に世界戦争で滅亡するという図式に説得力が生じたのだ。松本零士の『ワダチ』、つのだじろうの『メギドの火』とか、そうした世界観に基づいたマンガも読んだ。

そして何より、プラモデルや塗料が原油値上げのあおりで値段が一気に高騰したのが、プラモ命の子供にとってはあまりにも切実で過酷で、まさに世界の終りという感じだった(笑)。

十歳前後、ようやく自意識が確立され始めた年代に、四十歳まで生きられないと宣告されたショックは大きかった。片山さんも自分も、このショックがその後の世界観の基礎になっている。それですごく気が合うのだと思う。

こうした終末ブームは、超能力も含めて、すべてオカルトブームでくくれるともいえる。万博の理想主義、科学万能主義がゆらいだあと、七〇年代前半はその反動で、オカルトブームに包まれた。

さて、オンライン講座の利点は、時間延長がしやすいこと。対面式では時間割を過度に無視することはできない。教室は次の講座のために速やかに明けわたさねばならないし、受講者にもその後の予定があるだろうから、十分間ぐらいの延長が限界だ。しかしオンラインなら、ある程度の融通が利く。受講者は途中で抜けてもかまわない。終了後一週間以内なら、好きな時間に何度でも見なおすことができるので、当日は途中でやめて、残りはあとで見るということが可能だ。

ということで、今回は三十分延長したが、実をいえば片山さんがエンジン全開になったところだったから(笑)、あと一時間はできたろう。

こういう判断をその場でしようとするときに、受講者のその時点での雰囲気がわからないのが、オンライン講座の難しさなのだ。

話としてはさらに膨らませられそうな部分もあったので、もし次ができたら、延長を初めから予告して途中で小休止をとるなど、適切な構成を考えたい。

終了後、二人して残念に思っているのが、『日本沈没』のラジオドラマ版に触れるとこまで行けなかったこと(笑)。これはまたいつかやりたい。

追記:お陰様で早速にオンライン講座の次回開催が決まった。九月十二日(土)の十八時三十分から。できるだけ多くの方に見ていただきたいので、朝カルに相談して、非会員の一般の方でも税込二千七百五十円に下げてもらった。

そのために規定の時間は一時間となったが、これは文中にあるとおり、大幅延長でいくつもり。

七月十二日(日)東京都交響楽団

サントリーホールで東京都交響楽団の演奏会。指揮は大野和士。

・コープランド:市民のためのファンファーレ

・ベートーヴェン:交響曲第一番ハ長調

・デュカス:舞踊詩《ラ・ペリ》より「ファンファーレ」

・プロコフィエフ:古典交響曲(交響曲第一番)

休憩なしで一時間強のプロ。現状では金管と打楽器がたくさん出てくるような大編成作品はできないので、ファンファーレでかれらを登場させるというのは、うまい工夫。

二曲の交響曲はともに二管編成の十二型という、密集を避けるために適切と考えられている古典派サイズ。ただし都響は間隔を他よりも狭めにとっていることもあって、音の密度が濃い。

そして、ベートーヴェンとプロコフィエフ、編成が同じでも後者の音のつくりは強靱そのもの。楽器の強度と安定性、奏者個々の技術が、百二十年ではるかに進歩して、それをあてにして書いていることがよくわかる。十日のブラームスもホルンとトロンボーン以外の基本は二管編成だが、各楽器のソロの存在感が質量ともに増していることがよくわかった。オーケストラを構成する要素が、時代とともに安定性を高めていく。このあたりは、十二型という同じ大きさだからこそ明瞭に聴きとれた。

七月十三日(月)日本フィル

サントリーホールで日本フィルの演奏会。指揮は井上道義。

・バッハ:トッカータとフーガ ニ短調

・バッハ:主よ人の望みの喜びよ

(右二曲はオルガン独奏:石丸由佳)

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調(ヴァイオリン:前橋汀子)

中止になった四月の演奏会の前半分を休憩なしで行なったもの。そうすることで、ソリストの前橋に通常の演奏会ではできない脚光をあて、前橋がオーケストラと共演するアンコールを二曲つけて、結局は一時間半近いプログラムに。

一曲目はベートーヴェンのロマンス第二番で、井上の伴奏ピアノに途中からオーケストラが参加。二曲目はサラサーテのツィゴイネルワイゼン。

過度の自粛を嫌う井上は、素手で堂々と共演者たちと握手。その意志と信念がすべてにあらわれた一夜だった。

七月十四日(月)読売日本交響楽団

サントリーホールで読売日本交響楽団の演奏会。指揮は原田慶太楼。

・コープランド:市民のためのファンファーレ

コープランド・静かな都市(イングリッシュ・ホルン:北村貴子、トランペット:辻本憲一)

ハイドン:交響曲第百番《軍隊》

これも休憩なしの一時間プロ。アンコールがあって、シューベルトの軍隊行進曲をエルネスト・ギローがオーケストレーションしたもの。

俊英として注目を集める原田、初めて聴けた。輪郭のはっきりした力強さ、ダイナミックな音楽が魅力的。外国人指揮者のいないコロナ禍において、大忙しになりそう。

N響以外の在京オーケストラの演奏会が再開され、ここまでいくつか通った。感染防止策は手さぐりだし、曲目も間に合わせではあったが、それぞれの個性がかなり出て面白かった。

ここからは、この状況下で何ができるか、しっかりと考えたプログラムが組まれていくはず。客席半分、編成も大規模は無理、外国人アーティストの来日は望めない状態が少なくとも数か月は続くなかで、どのように工夫していくか。

それは、来月以降に見えてくるはず。困難と戦いながら、どんな風景をみせてくれるのか、期待するのみ。ただし、関係者全員の身心の健康を強く願う。

七月十五日(水)ひさかたぶりの

日経ホールにて、千葉交響楽団のメンバーによるオンライン用の無観客(観客無制限、ともいうそうだ)演奏会の映像収録に、このオーケストラの音楽監督山下一史さんの話の聞き役として参加。

楽屋をあてがわれ、用意された弁当を食べての長時間収録は、何年ぶりか。スーツにネクタイというのも久しぶり。

この室内楽用ホールには、月一回程度の自主公演シリーズがあるが、海外のアーティストが来られないことなどで休演続き。その空いたスケジュールを活用して収録することになったもの。楽員も山下さんも、これが活動自粛以来数か月ぶりの実演だそうで、楽しそうだった。

大企業がこのような形でオーケストラを支援するのは、素晴らしいと思う。

オンライン講座「日経アートアカデミア」内の「ベートーヴェンと現代」シリーズ第二回となるもの。

曲は「七重奏曲」「交響曲第六番第一楽章(弦楽四重奏版)」、そして山下さん指揮の「コントルダンス(三曲)」。

演奏収録が終ってから対談を収録。

七月十六日(木)クラシックと怪談

今年はコロナ禍で季節を感じにくい。梅雨の雨量がやたらに多いせいもある。自分が子供の頃は、夏休みになると昼にテレビで再放送される『日本怪談劇場』などの怪談話が楽しみだった。

ということで、納涼系のお化け話を。

少し前に、紀尾井ホールのことをネット検索していて知った話。ホールそのものの話ではなく、ホールが建つ前にあった、大正十年建築(岡田信一郎設計)の和洋折衷の超豪華な邸宅のこと。

一部は明治、さらに江戸期の尾張藩邸時代のものも混じっていたというこの建物、あまりに貴重だというので、その主要部分は数年間の調査と工事をへて、現在は南平台の日本製鐵の所有地に移築復元されている。

その調査と解体移築のさい、いろいろ幽霊話があったらしい(解体した建材と一緒に南平台へ霊も移動したそうだ)。ネットで検索すると、すぐにいくつも出てくる。

それらを読むと、ネットの噂話にはよくあることだが、それぞれ独自の改変や推測が混じって、何が事実なのかはわかりにくくなっている。こういうときは、大元にさかのぼるしかない(もちろん、それが真実とは限らないが)。その大元は実話怪談を集めた現代百物語、『新耳袋』の第九巻に載っているという。

買って読んでみた。あえてここには載せない。ご自身でお読みあれということにする。

この話以外のものも実話だという。だからホラー小説のように盛り上がるわけではなく、坦々と恐いものが続く。

関西の話が多く、小松左京の有名な短編『くだんのはは』の元ネタになった、神戸空襲の前に出現して破局を予言したという、人の言葉をしゃべる牛、件(くだん)の現代版があったりする。

しかし何より驚いたのは、朝比奈隆をめぐる怪談が三つ載っていること。登場するのはブルックナーの交響曲第七番、ベートーヴェンの《合唱》と、いかにもこの人らしい選曲。

自分は知らなかったが、朝比奈ファンには有名な話なのだろうか。

中身はこれもバラさない。ご興味があればぜひ。

七月二十日(月)公演は絶対にやります

新国立劇場・情報誌「The Atre」八月号に掲載された、オペラ芸術監督大野和士のインタビュー(ききては井内美香さん)を読む。

いい言葉がたくさん。

新国立劇場でも防疫のための検証をさまざまに行ない、十月の《夏の夜の夢》上演のための助走を開始しているそう。外国人歌手が来日不能の場合にそなえ、「初日をきちっと開けられるような実力のある日本人のカバー歌手の方々に、十分に準備」してもらう。演出家マクヴィカーの助手は「いざとなったらスカイプでもやる」と言っているとのこと。その場合は日本に演出補をおき、リハーサルの映像を見ながらやりとりをしていく。

芸術家も聴衆も観光客も「好きな時に好きに国境を越えていたボーダーレスな世界が、今後は違ってくる」。水際対策でストップするのが今は理性的な判断。「そうすると、これまでやっていた形でのオペラ上演に代わるアイディアが必要で、それなくして元に戻ることだけを直線的に目標にすることはもうできなくなってくるのでは、と思いますね」

会員へのメッセージから。

「皆さんに一番お伝えしたいことは、新シーズンはできる限り公演中止は考えないということです」

感染拡大のために劇場の閉鎖を余儀なくされるような事態にならない限り、

「それ以外では公演の中止はしない。どのような形であれ、公演は絶対にやります。それが一番強く、皆さんにお伝えしたいことです」

新国立劇場のオペラ部門は、この未曾有の危機的状況において、有事に最高の人物、唯一無二の人材を芸術監督にいただいているのかもしれない。

この会報誌は、会員以外には三百円で頒布されている。このインタビュー、ぜひ多くの方に読んでもらいたい。

七月二十一日(火)次の昭和音楽史は

片山杜秀さんとのオンライン講座「昭和音楽史」、お陰様で第二回開催決定。お題は「カラヤンとグールド」。昭和期におけるスタジオ録音による「レコード芸術」(月刊誌じゃなくて)の盛衰について考えてみる。

第一回は通常の対面講座からの転用だったため、オンラインにしてはかなり高い、というのがネックだったが、朝カル側と相談して、今回は非会員の方でも二千七百五十円になった。

受講料を下げたぶん、規定の時間は六十分となるが、ここは「時間を大幅に延長する可能性がございます。あらかじめご了承ください」ということで(笑)。

県外移動や海外渡航による制限はありません。一週間以内ならご都合のいい時間に何度でも見られるので、ぜひ。

・紹介文から

新型コロナ・ウイルス禍により、今年前半はコンサートやオペラ公演の大半が中止されました。平成期に質量ともに大きな向上を遂げてきた日本の実演界が、いまは未曾有の危機に直面しています。この状況下で思い出すのが昭和の時代、演奏会以上に大きな関心と人気を集めていた、レコードというメディアのこと。それはいつでもどこでも、手軽に鑑賞できるものでした。

カラヤンやグールドなど、ライヴとは異なるスタジオ録音のレコードに力を注いだ音楽家や、演奏家の存在を排した電子音楽など、「完成品としての音楽演奏」という理想を追いかけた昭和のクラシック音楽界のことを、その原型となった劇映画の手法との比較などから、考えてみます。

七月二十四日(金)始原にして終末

ひさびさに、半蔵門のミュージックバードのスタジオで番組収録。スケジュール表を見ると、スタジオでは四月二日の「ニューディスク・ナビ」が最後だったので、ほほ四か月ぶり。

内容は、九月末放送の「ウィークエンド・スペシャル」。ところが、ようやくスタジオで録れると思ったら、これがこの番組の最終回となってしまった。

最後のテーマは「シリーズ・初演者の録音」。これはもともと「夜ばなし演奏史譚」の特集だったのだが、その途中の三月で番組が終わることになり、まだまだやりたい曲があるということで「ウィークエンド・スペシャル」に移させてもらったものだった。

それなのに、こちらも終わり。作曲者と初演者(おもに指揮者)の関係、いわば母親と産婆の関係から、作品を立体的に眺めるという試みは、二十世紀の演奏史をとらえなおす意味でもけっこう面白く、次から次へと題材が見つかり、CDを集めている最中だったので、個人的にとても残念。

運が悪いというか、番組二つを終らせてしまう、デステーマなのか。

ちょうどいいので、オルフの作品をカラヤンが初演した《時の終りの劇》を最後にかけることにする。審判の日を扱ったこの作品が一九七三年の夏、『日本沈没』や『ノストラダムスの大予言』と同じ年、終末ブームのなかに生まれていたというのは、面白いシンクロナイズ。

この「ウィークエンド・スペシャル」の放送開始は二〇〇七年十月だった。奇しくも自分は、番組の始まりと終わりに出演したことになった。

「ニューディスク・ナビ」のほうは、リモート収録を今後も継続する予定なので、次のスタジオ収録は、はたしていつのことやら…。

七月二十五日(土)東京エクペリメント

ノットの指揮映像。東京交響楽団のツイッターから

ノットの指揮映像。東京交響楽団のツイッターから十四時からサントリーホールで、東京交響楽団の演奏会。

指揮:ジョナサン・ノット(ベートーヴェンに映像にて出演)

・ストラヴィンスキー:ハ調の交響曲

・ベートーヴェン:交響曲第三番変ホ長調《英雄》

コロナ禍のクラシック界において、センセーショナルな話題となってきた事前収録による映像指揮を含む演奏会、ようやく体験できた。

編成は八八六四三の八型。ストラヴィンスキーもベートーヴェン同様、ヴァイオリンが左右に分かれる対向配置。

再開後はどこのオーケストラも、楽員入場時から盛大な拍手という、外来オケ同様の習慣ができているが、今日の東響は開演前に楽員が三々五々席についている。アメリカ式に少し似たスタイルで、「さあいよいよ入場です」みたいな瞬間をつくらない。そのため、コロナ前に戻ったかのように、コンサートマスターのニキティンが入場するまで、拍手は起こらなかった。

たしかに、非常時だからとすべてに気を張りすぎると長続きしない。有事のなかでも、平凡な日常に少しずつ戻していったほうが、長期戦に備えることができる。真意はわからないが、そうした回帰のための工夫なのかも、と感じた。

そして、今日はそれ以外の要素があまりにも異常事態なのだから(笑)、リラックスできるところはリラックスしたほうがいい。

(あとで聞いた話では、ストラヴィンスキーの曲は演奏経験が少ないのに、感染防止のために楽屋での事前練習が禁じられていたため、開演前の舞台で少しでもさらっておこうとした楽員が多く、あのような形になったのだという)

前半のストラヴィンスキーのハ調の交響曲は指揮者なし。ノットは三楽章の交響曲とか、ストラヴィンスキー作品も得意だから、その解釈が多分に反映されているはずだが、実質的にはコンサートマスターによるディレクション。

とはいえ、古典派とも両大戦間の新古典主義とも一味違うものだけに、たやすくはない。二十世紀前半のアメリカにおいて独自の発展を遂げて大完成された、シンフォニー・オーケストラという機能的な演奏組織と興行形態のために書かれたものだからだ。

シンフォニー・オーケストラというシステムは、鉄製の響板をもつグランドピアノがニューヨーク・スタインウェイによって完成され、ヨーロッパに逆輸入されて普及したのと同じように、旧世界に影響を及ぼした。

これはスター指揮者が統率する、機械化された大工場のようなオーケストラというのが定型なので、そのために書かれた音楽は、指揮者なしでやるには向いていない(ストラヴィンスキーの場合はさらに、作曲者・創造者という立場で指揮して初演して、スター指揮者という再現芸術家を凌ごうとしたから、ひねくれている)。

考えようによっては、エロイカをオケにまかせ、こちらを事前映像で指揮する手もありそうだが、それはおそらく、いくらなんでも無理だったのだろう。この曲で必要なのは、双方向性が確保された上での指揮芸術なのだろうから。

さてエロイカ。四台の大きなモニターが運び込まれ、方陣を組む。ただし客席に向けられた一台だけ、楽員に近い他の三台から少し離れているので、一辺が他の三辺から浮いたような四角形。

白い壁をバックに、タキシードを着たノットの腰から上の映像が映る。冒頭、オーケストラを立たせて拍手を受けさせる映像に、客席がほほえむ。

バン!バン!という最初の二つの和音が、気魄のこもった澄んだ音で響いて、お、これはいい感じになるぞ、と予感させる。実際、気合の入った、そして自発性に富んだ、気持のいい演奏になった。

もちろん、映像は拍子とアクセント、きっかけを出すだけで、その場その場の響きやバランスのコントロールはできない。八型ゆえの響きの純度、テクスチュアの明快さは魅力的だったが(個人的にはベートーヴェンはもう、十二型以下の編成で聴きたい)、総奏になると木管と金管の強さに圧倒されてしまう。自発性があるからこその奔馬ぶりが出る。

また、ときにフレーズの最後の間がつまるのは、オーケストラの音を聴かずに指揮しているからか。本当に何も聴いていないのか、それとも誰かが指揮に合わせてピアノをひいているのか、いずれにしても現実の響きとはどうしても異なるだろう。

(これもあとで聞いた話だが、四年前にユンゲ・ドイツフィルを指揮したときの映像に基づいて指揮していたという。ということは、オーケストラのほうが動いて、帳尻を合わせるために間がつまったのかもしれない)

そうした弱点にもかかわらず、オーケストラには確かなライヴ感があった。川崎に続いて二回目の演奏という慣れもあるのだろう。終楽章の各パートの呼応と波動は見事だったし、コーダでのノットの思い切った加速も、自らの表現として音にしてみせた。

今日はLBブロックから聴いた。ここの席だとコンマスの背中越しに映像が見えるので、映像とコンマス以下の楽員の動きとの関係がわかりやすかった。

そこで見ながら思ったのは、これはやはり共演を重ねて熟知しているからこそのことだし、さらにそれ以前に、同じ時代の響きのセンスを共有していることが大きいだろうということ。昔の指揮者の映像をいきなり出してきても、鳴らしかたのギャップは埋まらないように思う。

とにかく面白かったし、考えさせるヒントに満ちた、トーキョー・エクペリメントだった。

今回のように、同じ指揮映像を見ながら演奏を繰り返すことを、実演の自死行為と考える人もいるかもしれない。

しかし、今日の演奏はけっして「音ゲー」の実演版ではなかった。つまり、画面の表示に合わせて正確にボタンを押せば正しい音が出て高得点になる、というようなものではなかった。それが目的にはなっていなかった。

結局これは、同じ楽譜を毎回誠実に音にして演奏を繰り返すという、クラシック音楽演奏において当然とされてきたことと、最終的には同じ地平にある行為なのではないだろうか。

紙の上の音符に加えて指揮も映像として不完全に固定されることは、再現芸術としての程度の差にすぎないと、いえなくはないだろうか。

固定された不完全さと不即不離の関係にあって、そこに有限の生命を与える。古典の再現芸術の奥深い不思議。

いってみれば、「ベートーヴェンの楽譜に基づいてノット指揮東京交響楽団が演奏する」のがいつものスタイルだが、今回は「ベートーヴェンの楽譜とノットの指揮映像に基づいて東京交響楽団が演奏する」エロイカだった。

肝心なのは、本番の昂奮のなかで、よくも悪くも即興的な部分が出てきていたことだ。そうした要素は、おそらく実演を重ねれば重ねるだけ強まる。つまり、そこでは「再現芸術」の成分が増すのではないかと思えたのが、「楽譜と演奏」というクラシックの永遠の問題を考える補助線にもなりそうな気がして、ものすごく刺激された。

再現芸術の枠組みというのが、実はフレキシブルなものなのだと気がつくことができたのは、大収穫だった。

夢想してみる。数百年後に今回のノットの指揮映像が発掘され、ベートーヴェンの《英雄》を指揮しているところだと解読され、未来のオーケストラが映像に合わせて演奏してみるなんてことになったら、どんな音が出てくるのだろう。

これもまた、再現芸術の一つの可能性なのだ。

指揮者は作曲家と同様に、いるのだがいない。いないのだが、いる。

留守と言え

此処には誰も居らぬと言え

五億年経ったら帰ってくる

(高橋新吉『るす』)

(自らネタばらしをすると、文中の「トーキョー・エクスペリメント」は、「フィラデルフィア・エクスペリメント」が元ネタ。太平洋戦争最中の一九四三年、ステルス実験をした米海軍の駆逐艦が、なぜか二千五百キロを瞬間移動したという都市伝説である)

七月三十一日(金)能楽公演2020

「能楽公演2020~新型コロナウイルス終息祈願」の五日目を見に、国立能楽堂へ。

この公演は能楽協会が中心となって開催するもので、二十七日から八月七日までの二週間のうち、平日の十日間に行なわれる。シテ方五流派をはじめとして三役の人間国宝・重鎮が連日出演する、能楽界が総力を挙げた豪華なもの。

本来は五輪の時期に合わせ、「東京2020 オリンピック・パラリンピック能楽祭」として開催されるはずだった。しかし大会が一年延期されたために、名称を変えて単独で行なわれることになった。客席は前後左右をあけた千鳥配置なので入場者は半数以下になる。収支の勘定はもちろん、楽屋内外の感染防止策も大変だろうに、敢然と開催してくれたことに感謝するのみ。

本来なら国立競技場の観客で千駄ヶ谷駅周辺は大混乱だったはずだが、延期ということで閑散としている。酷暑期の十四時開演ということできついかと思ったが、梅雨が長びいて温度は高くない。席の前後左右があくのも、客としては楽。無責任な立場からいえば、とても見やすい日となった。

しかしロビー上方の照明は、医療関係者への感謝を示す青い光になっている。そのことを忘れてはならない。

さて今日の番組。

・舞囃子『鷺』 野村四郎

・狂言『月見座頭』 山本東次郎

・能『道成寺』 金剛龍謹

個人的には二月十三日以来、五か月半ぶりの能楽。

自分にとってのこの日のポイントは、舞囃子(能の終盤あたりのシテの舞と謡を、面をつけない紋付袴姿で、地謡と囃子とともに演じるもの)と狂言は、五十六年前の一九六四年に開催された「オリンピック能楽祭」にも参加していた大ベテラン、野村四郎と山本東次郎がそれぞれの主役であること。能は、京都を拠点としているために東京では見る機会が限られる金剛流の『道成寺』であること。

開演。舞囃子の演者が、換気のために開けられたままの切戸口から登場する。

居並んだ全員を見て、この時期によくもまあこれだけお爺さんばかりそろったものと驚き、感心し、感謝する。

シテの野村四郎、小鼓の幸清次郎、太鼓の三島元太郎の三人が一九三六年、地頭の坂井音重が一九三九年、笛の一噌庸二が一九四〇年、大鼓の亀井忠雄が一九四一年。六人とも太平洋戦争開戦前の昭和十一~十六年の生れで、野村、三島、亀井の三人が人間国宝。

野村とは幼なじみの、八十年近いつきあいになるだろう重鎮がずらりと並ぶ。前回のオリンピックのときには二十代、駆け出しだった面々だ。

活動自粛のため本番が数か月も途絶えると、高齢になるほど筋力や体力の維持が困難になるように思うが、その不安を気魄ではねのけていく。

能の舞の動きは象徴化され、けっして具象的なものではないのに、今日の舞にはたしかに鷺がいた。

翼を広げ、片足で立つ鳥が、紋付袴姿の人間の向うに見える。美しく澄みきった、儚き幻。

続いて狂言『月見座頭』。

今の自分は、狂言への関心は能に比べると高くない。ただ、山本東次郎(一九三七年生)と五歳下の則俊の兄弟が共演する舞台はできるかぎり見たいと思っていて、それが『月見座頭』のような傑作となれば、見逃すわけにはいかない。

この狂言は、三年前の二〇一七年九月十五日に国立能楽堂の定例公演でも見ている。作品についてはそのときの可変日記にまとめたので、引用する。

旧暦八月十五日の中秋の名月の晩を舞台とする話。

狂言の中でも『月見座頭』は不思議な深さを持つ話として有名なので、楽しみにしていた。

下京に住む盲目の座頭が、月見に浮かれる人々をよそに、野辺で虫の声を聞いて心を慰めている。そこに上京に住む裕福な男が月見に通りかかる。座頭に気がついて声をかけ、歌を詠みあって気が合ったので、酒を酌み交わす。謠と舞に興じたあと、二人はそれぞれの住居に帰ることにして別れる。

ところが、上京の男が突如として邪心を起こす――声を変え、座頭をからかってやろう。幸せな気分で歩いている座頭にわざとぶつかり、言いがかりをつけて地べたに押し倒し、逃げ去る。

座頭は同じ男とわからぬまま、よい男もいればひどい男もいると、泣きながら見えぬ目で落とした杖を探して拾い、くしゃみをして惨めな気持で帰っていく。

説明しようもない、無垢の善意と無意味な悪意の共存。不条理な表裏一体の感情。つくられたのは江戸時代らしい。六月に見た『蜘盗人』にあふれていた、邪心を打ち消してしまうほどの善意と幸福の、その裏に潜むものをむき出しにしたような。

目の見えない座頭相手だから、自分の身元を知られずにすむ「上京の男」は、無垢の善意を示せるし、同時に無意味な悪意をぶつけることもできる。

善意と悪意、どちらかが嘘なのではなく、表裏一体の人間性。互いが互いを際立たせあう。

現代のSNSを連想する。そこでは人間が世間様に対してつけている能面の下の、奥底にある原始的な感情や欲望が露出してしまうことがある。悪意はその典型だし、はたまたその逆も。

相手には見えず、自分にだけ見えることもあれば、自分には見えず、相手にだけ見えることもある。目明きのつもりの自分も、じつは見えないことばかり。

『月見座頭』が描く不條理は、まさにそうしたもの。

前半、上京の男に一つ舞ってくれと所望された座頭は、能の『弱法師』の一節を舞った。『弱法師』は盲目の男を主人公とする傑作の一つ。だからこそ座頭はそれを舞い、謡う。(引用ここまで)

三年前は、シテ(下京に住む盲目の座頭)が則俊で、アド(上京に住む裕福な男)が東次郎だったが、今回は逆。

東次郎の座頭は、盲目で貧しいが教養は豊か、という雰囲気が強く出る。長袴をはいて出たのは、足元のおぼつかなさを示すためか。足さばきが難しいだろうに、『弱法師』も見事に哀しく舞う。

それは、浄土につながる西海が見えたように思った瞬間、道行く人々に突きあたって転ばされ、盲目の境遇に引き戻される弱法師の場面。

盲目のはずの座頭が、こんな舞まで巧みにこなしてみせる。舞えといったのは上京の男なのだが、その瞬間、かれはどう思ったか。

この舞にこそ、上京の男が唐突に抱く善意の裏返しの悪意の、その芽があるのかもしれない。

偶然にも五日前に、視覚障碍のあるマッサージ師がボランティアの帰りに駅のホームから転落、電車にはねられるという痛ましい事故があった。ホームに人が少なく、誰も注意していないという状況で起きたらしい。悪意はないが善意もない「不在の事故」を、重ね合わさずにはいられなかった。

後半は『道成寺 古式』。金剛流の若宗家、金剛龍謹がシテ。

出演者が多い曲ということもあって、感染防止を強く意識した演能だった。

まず地謡の人数が少ない。一列五人に減らしている。金剛流は初見なのでわからないが、観世流や喜多流でみたときは他の曲同様に二列八人だったし、宝生流は二列六人だった。

また、地謡も五人の鐘後見(釣りひもを操作して、鐘を上下させる役)も、口を四角い布で覆っていた。このためもあってか、地謡はちょっと迫力不足に感じた。

舞台に大人数が出る時間をなるべく減らすため、本来なら舞台に出ずっぱりの出演者が、出番のときだけ舞台に出る。鐘後見五人は、鐘を固定させたらいったん退場して、上下させる直前に再び入場する。ワキも寺僧一人だけは初めからいるが、ワキツレ二人は鐘が落ちた後、寺僧と言葉を交わす場面になって、おもむろに橋懸から入る。アイも初めは一人だけで、相棒の方は鐘が落ちる前に入る。

出番でなくとも初めから控えているというのが、無理を承知の能の美学。それが崩れる。人の出入りによって、シテを恒星とする惑星系になるべき能舞台の秩序が乱れる。そのことがよくわかった。今回は非常時でしかたないとして、やらないほうがよいことなのだとよくわかったのが、個人的には収穫だった。

さて金剛流の『道成寺』。いままで見た宝生流や観世流との違いを際立って感じたのは、乱拍子の身体のつかいかたと足さばき。素人にはその違いを具体的に述べることはできないが、とにかくかなり違う。

それと、何度も視線を送って、鐘への執着が強調されたのも印象に残った。観世や宝生では象徴化されて仄めかされるその執念が、わかりやすく示される。このあたりは上掛かり(京都風)の二流派に対し、下掛かり(奈良風)の金剛流の特徴なのか。

小書の「古式」では、前ジテの面が中年から若い女の面に代わり、後ジテは赤頭のかつらをつける。この赤頭が他流派のような鮮やかな赤ではなく、西洋人の赤毛のような、茶系の強い自然な色であることも面白い。より本物っぽい、とでもいうか。

シテの金剛龍謹は一九八八年生まれと若く、現宗家の金剛永謹の息子。自分は永謹の豪気で男性的な能が好き。龍謹もその芸風を受け継いで柄が大きく、楽しみな人。二歳上の宝生流宗家、宝生和英とウマが合うらしく、異流派での共演を積極的に行なっているのもいい。

鐘が上がったときの、とぐろを巻く大蛇が鎌首をもたげたような首の動き、寺僧に襲いかかるときのキレのよさなどが印象に残った。

乱拍子のとき、主鐘後見をつとめる父永謹が、食い入るように足元を見つめていた。

舞囃子「鷺」

シテ 野村四郎

笛 一噌庸二

小鼓 幸清次郎

大鼓 亀井忠雄

太鼓 三島元太郎

地謡 野村昌司 中島志津夫 坂井音重 藤波重彦

狂言「月見座頭」

シテ 山本東次郎

アド 山本則俊

後見 山本凜太郎

能「道成寺 古式」

シテ 金剛龍謹

ワキ 宝生欣哉

ワキツレ 野口能弘 則久英志

アイ 山本泰太郎 山本則孝

笛 杉市和→杉信太朗

小鼓 幸正昭

大鼓 山本哲也

太鼓 前川光長

後見 松野恭憲 廣田幸稔 工藤寛

鐘後見 金剛永謹 豊嶋幸洋 宇高徳成 惣明貞助 田村修

地謡 宇高竜成 豊嶋晃嗣 今井清隆 種田道一 山田純夫

狂言後見 山本則秀 山本則重 若松隆 山本凜太郎

八月一日(土)観世九皐会

矢来能楽堂にて観世九皐会の定例会。四月の定例会がコロナ禍で延期されたもの。当初の日程では関根祥丸の桃々会と重なってしまい、見られないはずだったが、両方とも後日に延期されたために、来ることができた。

防疫のために席は左右を空けて百席限定。能二番、狂言一番に仕舞がいくつかというのが九皐会公演の基本的構成だったが、途中に消毒をする入替制にして二部に分割。十五時からの第二部に行く。

地謡は能も四人のみ。アクリル板(二枚つながりで、直角に曲げて立てる)で互いを仕切り、飛沫を防止していた。

・仕舞『歌占 クセ』小島英明

・仕舞『東岸居士 キリ』観世喜之

・狂言『茶壺』山本泰太郎

・能『菊慈童』永島忠侈

昨年九月に『檜垣』の素晴らしい演能を見せてくれた永島忠侈。しかしコロナ禍による数か月の活動停止は、高齢のシテ方にとって、体力の維持を難しくしたのかも知れなかった。