二〇二一年

一月五日(火)渋谷で実演初め

二〇二一年の実演初め。オーチャードホールで、マキシム・パスカルの指揮で二期会の《サムソンとデリラ》のゲネプロと初日本番。歌手は別キャスト。感想は十七日に後述。

ゲネと本番のあいだに時間があったので、一年以上ぶりに渋谷駅の周囲をうろつく。再開発で大きく変わりつつある。東横線の旧地上ホームの脇の眼鏡模様が再現され、渋谷ストリームという高層ビルへの通路には、かつての線路が二本埋めこまれていた。自分も子どものころから何度この上を通ったかわからないが、そこを歩くのは新鮮。位置を移した新しい銀座線ホームは、鯨に呑みこまれたピノキオがゼペットじいさんに再会する場面を思い出す。

一月六日(水)小菅優のベートーヴェン

すみだトリフォニーで小菅優&新日本フィルのベートーヴェン演奏会。指揮は角田鋼亮。《エグモント》序曲、ピアノ協奏曲第一番、第五番《皇帝》。

小菅の充実ぶりを示す、気魄のこもった、間然するところのない、素晴らしいピアノ。

一月八日(金)コロナ禍の演奏会

昨日の緊急事態宣言を受けて、一~二月のクラシックの演奏会、オペラの公演予定について、気がついた範囲での宣言前後の変更を、順不同でおぼえがき的にまとめ。

・N響、読響、都響、東響、日本フィル、東京シティフィル、以上六つの在京オケの一月の演奏会は予定通り開催。

・新日本フィルも予定通り。なお一月十五、十六日の演奏会は既発表のとおり、指揮者が上岡敏之から佐渡裕に変更。

・東フィルは、一月十一日の演奏会は予定通り。二十二日と二十四日の定期は、休憩を入れずに予定の全プログラムを演奏し、二十二日の夜公演の終演時間は午後八時。

・なお東響は、二月十一日のジェルメッティが来日不可能。代役は調整中。

・新国立劇場

《トスカ》は予定通りのキャストとスタッフで上演。カッレガーリ(指揮)、イゾットン(トスカ)、メーリ(カヴァラドッシ)、ソラーリ(スカルピア)は日本へ入国し、リハーサル参加に備えて十四日間の待機期間中。

《フィガロの結婚』は入国制限の変更により、出演者を以下のとおり変更して上演。伯爵夫人:ガンベローニ→大隅智佳子。フィガロ:モラーチェ→ソラーリ(トスカのスカルピア役)

また、それぞれの夜公演(二月三日と九日)については、開演時間の変更を検討中。

・王子ホール

一月二十七日の公演につき、ホルンのトゥーニス・ファン・デァ・ズヴァールトが来日不可能となったため、ファウストとメルニコフの出演により、曲目を変更。二月二日のイッサーリスは来日不可能のため公演中止。

・オペラシティコンサートホール

一月十七日の《エリアス》につき、歌手が既発表の変更に加えて、イムラーが加耒徹に交代。

・トッパンホール

一月中の全公演を、夜八時終演となるようにする。二十一日のメルニコフについても、これを前提に調整中。

・東京二期会

二月十七日からの《タンホイザー》指揮者を、コーバーからヴァイグレに変更。ヴァイグレは三か月日本に滞在。

一月十日(日)翁とバッハ

能楽初め。矢来能楽堂で観世九皐会の一月定例会の第一部。

・能『翁』永島充 小島英明 山本則孝 山本泰太郎 竹市学 幸正昭 後藤嘉津幸 船戸昭弘 柿原弘和

・狂言『成上り』 山本東次郎 山本凜太郎 山本則俊

能『翁』は翁の永島充、千歳の小島英明、三番三の山本泰太郎の中堅三人が、いずれもあたりを祓うような気合の入った動きで年の初めの神事にふさわしく、小気味がよかった。

小鼓の頭の侍烏帽子が打っているうちにずり下がってきてしまい、後見が後ろから直すがすぐゆるんでしまう。最後に地謡の観世喜正が退場時に一気に紐を締めなおして解決。

『成上り』は十二月五日に和泉流の野村萬斎でみたばかりだが、最後に縄ですっぱを縛ろうとするドタバタがある和泉流に対し、大蔵流はそれがなくて短い。

山本東次郎の太郎冠者のもつ太刀を、寝ているあいだに杖にすり替えるすっぱの役は弟の山本則俊。ほんの短い場面なのに両者の呼吸が絶妙で楽しい。前にみたときもこのコンビだったから、これは兄弟でしかやりたくないものなのかも。

夜は王子ホールで、ヴァイオリンの篠崎史紀率いるMAROカンパニー。総勢十三人でバッハの協奏曲を六曲。老練、中堅、俊英、三世代が入れ換わりでソロをとっていく。楽しく頼もしい。

一月十一日(月)ニューイヤー

池袋の東京芸術劇場で、熊倉優指揮の日本フィルによるニューイヤー・コンサート。

一月十二日(火)インバル

東京文化会館でインバル指揮東京都交響楽団による演奏会。トリスタンの前奏曲と愛の死、ブルックナーの交響曲第三番の初稿。

一月十三日(水)ジュスタン・テイラー

王子ホールでジュスタン・テイラーのゴルトベルク変奏曲。変奏ごとにパウゼをおいて、思いきって意欲的な表現。アグレッシブに若さがきらめく。アンコールのフランス作品がとても魅力的で、これはいつかまとめて聴いてみたいもの。

一月十五日(金)いつのまにか短くて

国立能楽堂の定例公演。

・狂言『松囃子(まつばやし)』石田幸雄(和泉流)

・能『弱法師(よろぼし)』朝倉俊樹(宝生流)

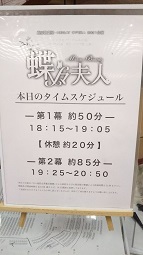

『弱法師』を事前に告知することなく短縮するという事件があった。

元々の予定では、狂言と休憩もあわせて十八時半開演で二十時四十五分終演予定と、チラシに書かれていた。それが緊急事態宣言後、休憩をなくして二十時に終演させるという発表があった。

不思議だったのは、現在の休憩時間は二十五分なので、それを削っても二十時二十分までかかるはずだということ。どうやって解決するのかなと前から気になっていた。当日掲示された時間割を見ると、八十分かかるはずの『弱法師』が六十分(実際にはさらに短く、五十~五十五分だった)になっていた。

初心者の私はあれ? もうここまで進んだがこんなに速い展開だったっけと不審に思っただけだったが、会場におられたFBフレンドは詳しい方なので、詞章のうちの「クリ」「サシ」「クセ」の三か所を省いたことにすぐに気がつき、終演後に猛抗議をされたという。

四分の一ものカットをして二十時に終らせることに必然性があるかどうかの議論はここではおくが(発売済の公演は変更しなくてもいいという例外がせっかく認められているのだから、このような短縮は必要ないと自分は思うが)、それよりも問題はカットをすること、どのようなカットをするかの告知を、事前にしなかったこと。知らない人はこういう能なのかと思ってしまうことになる。

気にかかるのは、二月十九日の定例公演でも、十八時三十分開演を十七時三十分に早めると発表していること。

緊急事態宣言の期間延長もあると見越してのことなのだろうが、これも前のチラシの終演予定が「午後九時十五分頃」とあったのが、現在サイトに掲載された修正後のチラシでは「午後八時頃」となっていて、約十五分短くなっている。

大槻文藏の『砧』はとても楽しみにしているものなので、変なカットはせず、休憩を短めにするくらいにしてほしい。

いやな予感がするのは、抗議を受けたせいなのか、十九日になってサイトに掲載されたお知らせのなかに「感染予防のため、通常とは異なる上演の形態で演じられる場合がございます」という文言があること。

この一言で「だから何でもありだっていってあるじゃん」とならないことを、強く願う。

一月十六日(土)ゲルシュタイン

紀尾井ホールでゲルシュタインのピアノ・リサイタルを聴く。

一月十七日(日)国民音楽の人びと

オペラシティで、鈴木雅明指揮のBCJによるメンデルスゾーンのオラトリオ《エリアス》。

この作品については、二〇一六年九月十一日に大井剛史指揮日本フィル他のサントリーホール公演を聴いたときの感想を可変日記に書いた。「劇的な書法の充実、漲る生命力において、疑いなくメンデルスゾーンの代表作」ということを再確認。「奇跡」のスペクタクルを音だけで表現し、想像させようとする、その意欲。

今回は八型のピリオド楽器、合唱三十四人という編成だったので、十四型のモダン楽器のオーケストラと約二百人のアマチュア合唱団だった四年前とは、見た目の印象は大違い。

一八四六年イギリスでの初演の合唱団は二百七十一人だったというから、ヘンデルが確立した、近代市民社会における「国民音楽としてのオラトリオ」というスタイルには、日本フィル版が近かったかもしれない。

しかし響きの純度が高いことで、メンデルスゾーンの音楽は今回のほうがよくわかった。音が濁らないので、広がり豊かに雄大に響くという点では、むしろ三十四人のプロの合唱のほうが上だった。

このひと月でBCJを聴くのは三回目となる。十二月二十四日にサントリーホールで《メサイア》、二十七日にオペラシティで「第九」、そしてこの《エリアス》。奇しくも「国民音楽としてのオラトリオ」の歴史を追う形になった。

その確立者であるヘンデル、そのエッセンスを交響曲という、自らが不滅の地位に昇らしめたジャンルに取り込んで、さらに一歩進めた「国民音楽としての交響曲」を生みだしてのけたベートーヴェン。そして、ヘンデルがイギリスで達成したことをドイツで、より発達したオーケストラを用いて再現しようとしたメンデルスゾーン。

三曲を続けて聴けたのが面白く、その間の一月五日にオーチャードホールで、もったいぶらず、軽快俊敏な演奏でサン=サーンスの音楽の新たな魅力を引き出したマキシム・パスカルの指揮で二期会の《サムソンとデリラ》を、GPと本番で二回見られたのも、ありがたかった。

《サムソンとデリラ》も《エリアス》同様に旧約聖書が題材で、やはり奇跡を音で描こうとする。ここに出てくる神はユダヤ教の、嫉妬深く短気で独善的で不寛容な畏怖すべき存在。人間に対してとてもわかりやすい形で干渉してくる。そこにあるのはキリスト教の愛ではなく契約。その荒々しさ。

善悪と正邪、敵味方の区別が画然としていて、曖昧さや迷いを許さず、まったく容赦がない。

英雄サムソンを色仕掛けでたぶらかしてその力を奪うデリラは、邪神ダゴンを信じる異教徒であり、イスラエル人を憎悪し、復讐を企む敵である。サムソンに対しては愛情どころか憐憫の情も、最初から最後まで、かけらすらない。

その意味で、敵将ホロフェルネスに近づいて酒で眠らせ、首を落としてイスラエルを救う寡婦ユディトとは、敵味方が変わっただけの、鏡のような存在の女。首の代わりに髪を切る点だけが違うが、それは捕らえたサムソンに、さらなる屈辱を与えるため。

観客の共感も同情も、いっさい寄せられることを拒む、全身これ悪という存在(聖書のデリラは金でつられて恋人を裏切るだけの、もっと小者のようだが、オペラでは、男性という存在そのものを憎んでいるような凄味がある)。

そして、物語のキモとなるサムソンを誘惑する場面が、三幕構成の中央の第二幕に置かれていることや、初めに女の仲間の男が出てきて、女と対話するところなどが、《パルジファル》の第二幕に似ているのが面白かった。

これはゲネプロのデリラ役が池田香織で、先月彼女の見事なワーグナー歌唱を聴いたばかりだったというのもある。デリラ役での妖艶な歌声も素晴らしかったが、自分のなかではそれが、クンドリーの姿と二重写しになっていた。

しかし、いうまでもなくデリラとクンドリーはまるで違う。なによりも、クンドリーは味方になったり敵になったりする。時に応じて毒にも薬にもなる他人という存在の捉えがたさを、二重人格という形で体現していて、ただひたすらに邪悪でしかないデリラとは違う。

一面的なデリラはいかにも古代的で、複雑なクンドリーはより近代的、ともいえる。

しかしそれよりも考えてしまうのは、ワーグナーがクンドリーを、イエスの受難を笑ったがゆえに呪われたユダヤ人だとしていること。

時として味方、時として敵とは、ワーグナーにとっては同時代のドイツのユダヤ人そのもののことではないか。

ユダヤ人でありながらキリスト教に改宗してドイツの国土と文化を愛し、旧約(ユダヤ教の聖典)の世界と新約(キリスト教独自の聖典)の世界を重ね、最後にエリアスとイエスを重ねた――過去を救うために現代を回心させ、現代を救うために過去を回心させた、という歌詞によってエリアスは歴史化され、永遠化されて、イエスに重なる――オラトリオを書いてみせるメンデルスゾーンは、その典型なのではないか。

あまりに新奇なために忘れられていた「第九」を蘇演、真価を理解させたのはドレスデン時代のワーグナーだとされているが、これはワーグナー一流の自己宣伝で、じつはその前にメンデルスゾーンもライプツィヒ(ワーグナーの故郷)で「第九」を蘇演していたという。

仲間にして敵。油断ならぬライバル。

その象徴であるクンドリーも、みなもろともに最後に救済される舞台清祓祝典劇《パルジファル》(ワーグナーにとっての国民音楽)の初演の指揮を、ユダヤ人ヘルマン・レヴィにゆだねる、ワーグナーの複雑。

というわけで今度は《パルジファル》に浸りたくて、その実演に行きたくてしょうがない。「東京・春・音楽祭」のイースターでの上演が、どうか実現しますように!

一月十九日(火)読響の首席指揮者たち

サントリーホールで読売日本交響楽団の演奏会。指揮は常任指揮者のセバスティアン・ヴァイグレ。

R・シュトラウス:交響詩《マクベス》

ハルトマン:葬送協奏曲(ヴァイオリン:成田達輝)

ヒンデミット:交響曲《画家マティス》

コロナ禍の中、二か月連続でほとんどの演奏会を振りつづけるという、字義通りの「常任指揮者」としての活動で、オーケストラとも聴衆とも篤い信頼関係が醸成されつつあるヴァイグレ。

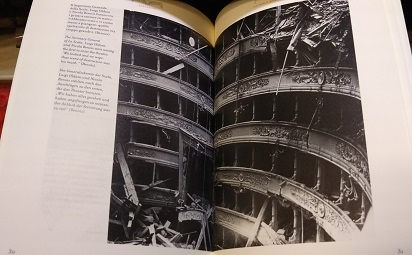

その最も得意とする近代ドイツ音楽、それもナチスに運命を翻弄された三人の作曲家を集めるという好プログラムで、楽しみにしていたもの。

腰の据わった、明解で実体感のある、立体的な響き。とりわけナチス時代の2曲、ハルトマンとヒンデミットが充実した演奏だった。

国内亡命を決意したハルトマンの、自らの心を埋葬するかのような、やり場のない憤懣がふつふつとたぎる前者。独奏ヴァイオリンの成田達輝が、何かにとりつかれたような、といいたくなる高い集中力で電撃的にひききった。

後者はフルトヴェングラーの「ヒンデミット事件」のきっかけになったことで知られる曲。オペラの音楽を転用、編曲した三つの楽章には、『イーゼンハイムの祭壇画』からとられた副題がつけられている。金管や打楽器を含めて、有機的音響体としてのバランス、一体感が素晴らしい。指揮者とオーケストラの見事な協同作業。

ドイツ的な堅固さに加えて、金管や打楽器には心地よい軽捷さがあって、それが音楽に動感や高低の落差をあたえていた。このあたりは隣席の朝日新聞の吉田純子さんが喝破されたとおり、カンブルラン時代の余韻の好作用だと思う。そこにはたしかに、メシアンの「アッシジ」の響きを思い出させる瞬間があった。

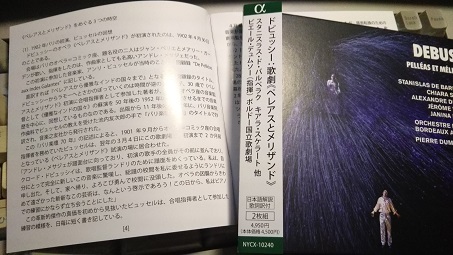

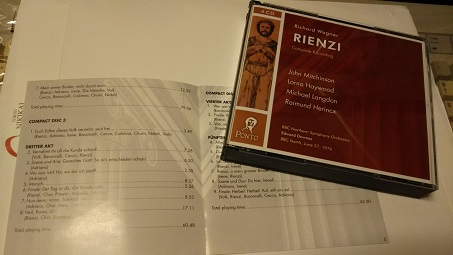

そのカンブルランの新譜がドイツから到着。現在首席指揮者をつとめるハンブルク交響楽団が自主制作したもの。メゾのカトリーナ・モリソンを独唱に、ベリオの《フォークソング》、モンサルバーチェの《五つの黒人の歌》、ファリャの《恋は魔術師》。公開の演奏活動ができない昨年十一月に、ライスハレでセッション録音したもの。到着まで日数がかかるかと思ったら、以外に速く発送から八日で着いてくれた。

まだ少し聴いただけだが、ドイツの放送オケとも読響とも異なる、太めの輪郭の響きがするのが面白い。四月予定の読響への再登場が無事に実現することを願うばかり。

ところで、読響の演奏会は十九時に始まって、終演は二十一時近く。すでに販売中の公演は緊急事態宣言下の営業時間短縮要請の例外となるという政府の通達にしたがって、無理な短縮を主催者もホールもしないのはありがたいかぎり。

これは公演の主催者よりも親会社や、会場を貸すホール側の意向に左右されるようで、サントリーホールや東京文化会館の演奏会は当初発表どおりの開催時刻だが、ホールや団体によっては開演時間を早めたり、休憩をなくしたり、曲を減らしたりしている。

一月二十一日(木)メルニコフ

トッパンホールでメルニコフのピアノ・リサイタル。フォルテピアノとモダンピアノ、三台を作品の時代で使いわける素晴らしい趣向。

一月二十二日(金)バッティストーニ

サントリーホールでバッティストーニ指揮の東京フィルの演奏会。日経新聞に評を書く。

一月二十四日(日)四つの序曲

十四時から東京芸術劇場で飯森範親指揮東京ニューシティ管弦楽団、十八時からミューザ川崎で下野竜也指揮東響をはしごで聴く。

前者はモーストリークラシックに評を書く。後者は前半がベルクのヴァイオリン協奏曲、後半がベートーヴェンの《フィデリオ》絡みの序曲四曲をいっぺんに演奏するという、下野ならではの選曲が愉しい。ミューザの音響ならベルクも細部まで鮮明に響いて気持ちよし。

一月二十六日(火)デュオⅠ

一月二十七日(水)デュオⅡ

二夜続けて王子ホールでイザベル・ファウストとメルニコフのリサイタル。線は細いが美しい。

一月三十日(土)景清、復讐の仮託

国立能楽堂特別公演。

・能『誓願寺(せいがんじ)』金剛永謹(金剛流)

・狂言『節分(せつぶん)』井上松次郎(和泉流)

・能『大仏供養(だいぶつくよう)』観世喜正(観世流)

主に見たかったのは景清物の『大仏供養』。二〇一九年八月の観世会荒磯能で野村昌司のシテで見たのが初見で、今日は二回目。

そのときの可変日記を引用する。

「直面で演じるチャンバラもの。悪七兵衛景清が主人公。主君の平家が滅亡した後、再建された南都東大寺大仏殿の落慶法要に列席する源頼朝を暗殺しようとする話。

前場は母に別れを告げる場面、後場は春日神社の神職に変装して、掃き清めながら頼朝に近づくが、狩衣の下に着込んだ鎧を見破られて失敗、討手一人を切り倒し、後日を期して逃走する。

能屈指の名作『景清』の前日談だが、あのような深みはない、単純な武勇譚」

後半は多数の源氏方を相手にした大チャンバラにもできそうなのだが、一人を斬るだけで拍子抜けみたいにあっさりしているのが特徴の能。景清(シテ:観世喜正)が掃きながら頼朝(子方:観世和歌)に近づいていって、直前で臣下(ワキ:安田登)に止められる、その一瞬の緊迫こそが見どころ。喜正は動きにキレがあって、さすがにうまい。

それにしても景清は不思議なキャラクターで、平家滅亡後の活動と生涯がいろいろと語られるわりには、軸となる物語がなく、断片的なエピソードばかりなのだ。江戸期の文楽や歌舞伎では一本の戯曲にまとめられるが、中世にその原型らしきものはない。

この『大仏供養』も『景清』とは結びつかない。『景清』で効果的に謡われる「麒麟も老いぬれば駑馬に劣るが如くなり」という詞が、まだ壮年期の物語のはずの『大仏供養』にも使われるあたり、『大仏供養』は『景清』を意識して後世に書かれたのではないかと感じるが、それ以上にはつながってこない。

そもそも、頼朝が東大寺を訪れたときに暗殺未遂事件が起きた記録はないという。しかし完全な創作とも思いにくい。自分はなんとなく、能と同時代の室町期の事件をヒントに、前時代の豪傑景清に仮託したのではないかと思っている。

それは能(猿楽)が隆盛を迎え、さかんにつくられていた世阿弥の壮年期、永享元(一四二九)年九月のこと。六代将軍足利義教が南都を訪れ、東大寺正倉院で名香蘭奢待を切り取った。

ところがその直前、楠木五郎左衛門尉光正なる僧形の者が奈良に潜伏、義教襲撃を企てたかどで幕吏に捕縛されるという事件が起きた。

京に連行のうえ、見物人が蝟集する六条河原で斬首されたが、そのさいに遺偈一首と辞世の和歌三首を書き、その態度が素敵だと評判になったと、伏見宮貞成親王が書き記している。

この楠木五郎左衛門尉が南朝の忠臣楠木一族の本当の末裔なのかどうかははっきりしないらしいが、一般の人は当然、南朝の遺臣が足利将軍に復讐しようとしたと考えただろう。

といって、おおっぴらに南朝方を賛美するような能はつくれないので、前時代の話にしたのではないか。景清という謎の多いヒーローは、そうしたさまざまな話の仮託先となることで、つくりあげられたのではないか。

一月三十一日(日)悲しみの静

国立能楽堂にて、東京能楽囃子科協議会主催の別会能。

・能『乱 置壺 双ノ舞』観世清和、片山九郎右衛門 福王和幸 松田弘之、観世新九郎、亀井忠雄、小寺佐七

・連調『出端』三島元太郎、金春惣右衛門

・一管『鳥手」中谷明

・舞囃子『二人静』野村四郎、梅若万三郎 小野寺竜一、大倉源次郎、安福光雄

・一調『土車』岡久広 柿原崇志

・狂言『末広』山本則俊、山本則重、山本則秀 熊本俊太郎、大村華由、柿原光博、梶谷英樹

・舞囃子『砧』観世銕之丞 寺井久八郎幸正昭、亀井実

・能『龍虎』宝生和英、金剛龍謹 森常好、舘田善博、梅村昌功 山本泰太郎、藤田貴寛、鵜澤洋太郎、佃良勝、桜井均

別会能、つまり特別公演をうたうだけあって、人間国宝や宗家、若宗家などが集う豪華なメンバー。

デュオがテーマらしく、『乱』では観世清和と片山九郎右衛門、連調『出端』では太鼓の三島元太郎と金春惣右衛門、舞囃子『二人静』では野村四郎と梅若万三郎、そして文字どおり龍虎が相搏つ能『龍虎』では、宝生和英と金剛龍謹が異流共演した。

強く印象に残ったのは舞囃子の『二人静』。面と装束をつけず、紋服と袴のままで長老二人が舞い謡うものだが、残された女の深い悲しみが、静かに舞台に満ちていった。

二月二日(火)三十八年前のあの壁

小田急線黒川駅のまん前にある読響の練習所で、セバスティアン・ヴァイグレにインタヴュー。

これからの二週間ほどは、「レコード芸術」や「音楽の友」から依頼されたインタヴュー仕事がいくつか。対面もあればオンラインのZoomもあって、入国禁止直前の一月三日までに来日したアーティストとホール関係者から話を聞く。ヴァイグレは十一月下旬から三か月日本にいることになるという。

少し早めに入って、二期会の《タンホイザー》のオーケストラ・リハーサルを一時間ほど聴かせてもらった。

聴きながら突然頭に浮かんだのが、ヴァイグレはホルン奏者としてベルリン国立歌劇場に入団して、八〇年代初めの来日公演で初めて日本に来た、と前に語っていたこと。

自分が《タンホイザー》を生まれて初めてナマで見たのは一九八二年だったかの、ベルリン国立歌劇場来日公演の《タンホイザー》だった。

ひょっとしたらヴァイグレはあのとき参加していたのだろうかと思い、インタヴューでたずねてみると、八三年が初来日で、たしかにスイトナーの指揮で《タンホイザー》を吹いたという。

どうやら私の記憶違いで、八三年が正解。それはともかく、それから三十八年後にその人の指揮で《タンホイザー》を聴くというのは、時間が螺旋を描きながら戻ってきた感じで、愉しい。

レコ芸の編集長、浜中充さんのツイッターから

しかし、その旧東独時代の話をしはじめたときのヴァイグレの目と声に宿った陰惨の影は、すごいものだった。

その一瞬、自分が一度だけ訪れた東ベルリンの、あの独特の白けた、乾いた空気がよみがえった気がした。

くしくもそれも八三年。五月に横浜で《タンホイザー》をみる数か月前の観光旅行のときだった。住民たちには越えることが不可能な国境が、目に見える灰色の壁として、立ちふさがっている町。

当時はまだブランデンブルク門の下の壁が東側にはなく(あるいは低くて)、そこから向こうが見えた。見えるのにくぐることのできない、異界への門。その数年後に警備兵が門を走り抜けて西に亡命する事件が起きて、東側にも高い壁ができ、見通せなくなったと聞く。

私権が厳しく制限され、レコードなどほとんど手に入らないあの警察国家に、その崩壊など予想もできぬまま暮らしていた人が、目の前にいる。

そして目に見える壁の崩壊から三十二年後、ウィルスという目に見えぬ壁に隔てられた世界。

二期会の《タンホイザー》は、いろいろなことを考えながら見ることになりそう。インタヴューは五月下旬発売の六月号に掲載予定。

二月三日(水)ドラマとディスタンス

新国立劇場で《トスカ》。指揮者と主役三人は入国制限直前に来日、待機期間をへて無事に登場。

再演を重ねてきたマダウ=ディアツ演出は空間の広がりがあって、特に第一幕最後のミサの場面にナポリ王妃マリア・カロリーナが登場する場面が毎回楽しみなのだが、今回は防疫のために合唱がディスタンスをとったため、視覚的にも聴覚的にも焦点が定まらず、盛りあがりを欠いた。理解できる措置とはいえ残念。

二月六日(土)大人の義経

観世能楽堂で日本能楽会の東京公演。この会は重要無形文化財「能楽」の技能保持者として文化庁の総合認定を受けた能楽師を構成員とする一般社団法人。

つまりは人間国宝やそれに準ずる能楽師ばかりが出てくるという重鎮の会。

いくつもの舞囃子や仕舞、連吟や一調に続いて、狂言と能。

・狂言『箕被』野村萬 能村晶人

・能『船弁慶 白波之伝』浅見真州(野村四郎の代演)、豊嶋彌左衛門、粟谷明生 福王茂十郎、村瀬慧、村瀬提(矢野昌平の代演) 山本泰太郎 藤田次郎、飯田清一、柿原弘和、梶谷英樹 後見:武田孝史(浅見真州の代役) 地頭:本田光洋

『船弁慶』はシテ方の異流共演で、観世流の浅見真州が前シテの静、金剛流の豊嶋彌左衛門が後シテの平知盛、喜多流の粟谷明生が義経というもの。そして地謡は本田光洋を地頭に金春流のシテ方が担当している。

前シテは日本能楽会会長の野村四郎の予定だったが、都合により浅見が代演。主後見の浅見がシテに回ったので宝生流の武田孝史に交代。しかしこれでシテ方五流がすべて舞台にいることになった。

もちろん私のような素人には、異流共演によってどんな面白さや問題が生じているのかはわからない。

通常は子方がやる義経を、大の大人の粟谷明生がやるというのが面白かった。子方が足りないときにままあることだそうだが、静役のシテにとっては、恋慕の相手が子方では感情移入しにくいという難点を避けることができる。そこで一度見たいと思っていた。この配役をおそらく自分で決めた四郎が予定通り静を演じていたら、どんな感じだったのだろう。しかし前場はともかく、後場は子方のほうが貴人という雰囲気が出る。粟谷もなんとなくやりにくそうだった。

いちばん楽しみにしていたのは後場の豊嶋彌左衛門の知盛。波を滑るように動き、水を払うように足が動く。金剛流は所作に歌舞伎的な豪快さとケレンがあって、見ていて楽しい。

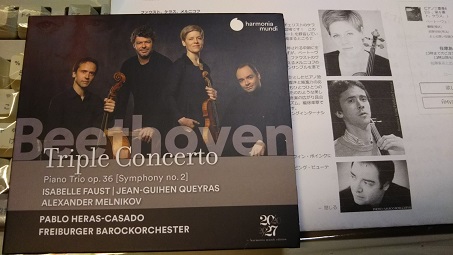

二月八日(月)ハルモニア・ムンディ達

六週間滞日中のイザベル・ファウストに、三重協奏曲(三重県の曲にあらず)のディスクについてなどを、レコード芸術のために対面でインタヴュー。

年末にはエラス・カサドにもインタヴューできた(日本にいたがZoom)ので、セッションに参加した指揮者とソリストの一人から話をうかがえたのは立体的で愉快。

サンプル盤を一足先に聴かせてもらったが、期待を裏切らぬ見事な出来。鮮度の高い演奏の活力にくわえて、ピリオド楽器だからこそ実現した、適切なバランスで透明度の高い響きが素晴らしい。

この録音に参加しているメルニコフが先月二十一日にトッパンホールで行なったチェンバロからコンサートグランドまで四台の鍵盤楽器を用いた演奏会での、フォルテピアノによる《さすらい人幻想曲》の鮮烈な音楽にも通じるもの。

自分はこの曲、モダンピアノだと濁ってうるさいだけで、さっぱり好きになれなかったのだが、フォルテピアノの音響だと、まさに目からウロコが落ちるように曲本来の魅力が鮮明に現前した。同様に三重協奏曲(三重県の曲にあらず)もモダン楽器の強大な響きで聴くとあまり面白くない曲なのに、ピリオドだとワクワクさせられる。

少なくとも十九世紀前半までは、作曲者が耳にしていた楽器の響きは、曲そのものと不可分の関連性をもっていると痛感させられる、実演とディスク。

ところでCDの下にあるのは、インタヴューの資料にHMVのサイトからプリントアウトした、大公トリオの紹介文。これを目にしたファウスト、ケラスの若さに「十五歳の少年みたいだわ!」と大喜び。この紙をわざわざスマホで撮影していた。自分には目の前のファウストのほうが、よほど少女のような純粋な感性をもっているように思えたが(笑)。

彼女にもエラス・カサドにも、そして二人の話の端々にうかがえるハルモニア・ムンディというレーベルにも、心地よい茶目っ気が感じられる。そのユーモア精神は、つきることのない好奇心と鋭敏な感受性と、表現への意欲のあらわれ。先細りするレコード業界を照らす「良心のともしび」のように思えて、まことに温かく頼もしい。

二月十日(水)フィガロの呼吸

昨日今日と二日続けて《フィガロの結婚》をみる。といっても九日は新国立劇場でのフル編成版、十日は王子ホールでモーツァルト・シンガーズ・ジャパンのピアノ伴奏による二時間強の抜粋版と、サイズはかなり違う。

正直に書くが、どちらがよりモーツァルトの天才を感じさせたかといえば、圧倒的に後者だった。

前者は、指揮者が一生懸命に振れば振るほど音楽の間が詰まってしまい、硬直した、平板なアンサンブルになっていった。モーツァルトの音楽、とりわけ《フィガロ》の音楽の、その難しさと恐ろしさを、逆説的に痛感するしかなかった。

対して後者には指揮者がいない。ピアノを後方に置いて、歌手たちは前で演技する。

重唱のタイミングを合わせるには互いの歌をよく聞き、そして息を合わせ、リズムの弾みを利用するほかない。

面白いことに、そうなるとだからこそ音楽は自然に呼吸し、心地よく跳ねる。音楽が、自然に円を描いて廻る。

そのなかから、前日は他の音楽の中に埋もれたまま流れ去ってしまった、モーツァルトにしか書けない、悪魔的に美しく温かいフレーズが、遠心力でふわっと浮きでてきて、こちらの心を鷲掴みにする。そして、あっという間に後ろ姿を見せて消える。その天才。

一年前の《コジ・ファン・トゥッテ》に続いて、山口佳代のピアノは、たった一人でこの作品のオーケストラを暗示する、絶妙に音楽的なものだった(しかも今年は美声まで披露)。

二人のダンサーが助演して、その音の動きをドラマとともに視覚的に拡げて見せたのも、単調になることを防ぐ、うまい工夫だった。

歌う人数が多くなる場面では横一列になるのだが、そのときの配列によって、モーツァルトの音楽の動きが、はっきりと目に見える。

指揮者なしで、互いを聴くだけでアンサンブルをつくらなければならないことが、モーツァルトの書法を透かし絵のように見せてくれる、その面白さ。

そしてそのなかから、座長的存在の宮本益光が歌うアルマヴィーヴァ伯爵の孤立のドラマが、はっきりと見えてくる。

味方と思っていたマルツェリーナ一派も、自分たちの都合でついていただけ。

ロッシーニの《セビリアの理髪師》の当初の題名が「アルマヴィーヴァ」だったというのとは少し違う意味で、この作品もまた「アルマヴィーヴァ」。

この二公演の合間の十日昼には、朝日カルチャーセンターの新宿教室でブルーノ・ワルターと協奏曲の話をした。

弾き振りによるモーツァルトの協奏曲のオーケストラとピアノの一体感。《皇帝》でのギーゼキングとの無縁といってもいいほどのズレ。そしてブラームスの一番で、精神的に不安定なホロヴィッツのピアノを一緒に呼吸をさせて支え、圧倒的なクライマックスへとピアニストとオーケストラと聴衆を連れてゆく、その見事さ。

優れたオペラ指揮者は、優れた協奏曲指揮者でもある。

こういう音楽の呼吸が大好きだからこそ自分は音楽を聴きはじめ、ずっと聴いてきて、これからもたぶん聴きつづけ、一緒に息をしていく。

その幸福を指揮者なしの《フィガロの結婚》が味わわせてくれた。そこから見えるのは、自分が求めるのがある種の室内楽的快感、合奏の快感だということ。

そして自分が好きな指揮者とは、指揮者なしではコントロールできないような大規模の音楽の場合でも、基盤となる呼吸の一貫性をあたえ、室内楽的快感をもたらしてくれる人だということ(誤解されがちだが、トスカニーニはその頂点にいる芸術家だと自分は思っている)。

モーツァルト・シンガーズ・ジャパンは、去年二月の《コジ・ファン・トゥッテ》も素晴らしく愉しいものだった。小屋芝居的な感覚が、大劇場では味わいにくい魅力を明確にしてくれた。

そしてあのときは、翌月に新国立劇場の中劇場で、新国立劇場オペラ研修所の研修公演で《フィガロの結婚》をみられるのを、楽しみにしていたのだった。いうまでもなく、そういう、親密さを維持できる空間のほうが、モーツァルトの魅力を感じやすいからだ。ところがコロナ禍で中止になってしまった。

その新国立劇場オペラ研修所の公演、今年の演目はチマローザの《悩める劇場支配人》。これも中劇場の大きさが活きそうな演目なので楽しみ。

ついでに、自分が三月に楽しみにしているものを書くと、その前の五日と六日には国立劇場の小劇場で、面白そうな公演がある。「詩歌をうたい、奏でる ―中世と現代―」と題して、両日とも前半は『梁塵秘抄』などの今様や白拍子、乱舞、乱拍子を復元。

後半は現代音楽で、五日はケージ作曲の《RENGA(連歌)》(一九七五‐七六)、六日は大岡信の『ベルリン連詩Ⅱ』に川島素晴など三人が音楽をつけた新作初演で、独唱はFBフレンドでもある松平敬さん。

つまり、日本中世の歌や舞の再現と、現代の視点による連歌の再創造の組み合わせ。能楽と時代を同じくする文化。五日は行けないが、六日はなんとしても行くつもり。

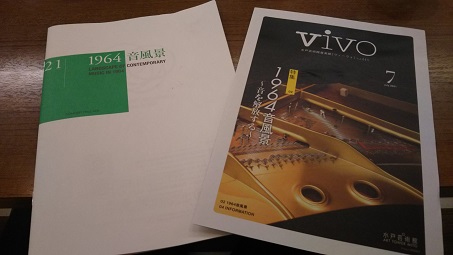

あと二十一日には紀尾井ホールで、オーケストラ・ニッポニカによる「1964年前後・東京オリンピックの時代」。

・古関裕而:オリンピックマーチ(一九六三)管弦楽原典版

・入野義朗:交響曲第二番(一九六四)

・三善晃:管弦楽のための協奏曲(一九六四)

・團伊玖磨:交響曲第四番(一九六五)

これだけまとめてナマで聴ける機会は少ないのでこれも楽しみ。

渡航禁止措置と緊急事態宣言の影響で三月の公演はかなりの変更がありそうだが、これらはどうか実現しますように。

二月十二日(金)N響の東欧プロ

東京芸術劇場でNHK交響楽団の演奏会。指揮は熊倉優で、スメタナ、シマノフスキ、ドヴォルザークの東欧プロ。

シマノフスキのヴァイオリン協奏曲第一番の独奏イザベル・ファウストは、甘美にして怜悧な、期待通りの美しさ。熊倉は全体の造型力、構成力など未成熟なところがあったけれど、一九九二年生まれだからまだまだこれから。コロナ禍でのこの経験は今後に生きてくるはず。

二月十三日(土)ムーティのテノール

東京文化会館小ホールで、フランチェスコ・メーリのテノール・リサイタル。六百五十席の空間(満員)で、絶頂期にある世界トップクラスの歌手の歌声を聴ける幸せ。純度の高いまっすぐな響きの快感、高い知性と見事なコントロール。

歌曲から始めて、後半にオペラ・アリア、そしておなじみの名歌をならべた十曲ものアンコール(四十五分以上あったと思う。レオンカヴァッロの〈マッティナータ〉ではピアノの弾き語りまで披露)と、次第に熱量を高め、より自由で開放的なスタイルへともっていく、全体の設計と展開の見事さ。

曲の構成も巧みで、即興性も交えつつ絶対にフォルムが崩れない。《ルイザ・ミラー》や《愛の妙薬》《椿姫》のアリアなんて、まあお見事なものだった。この知的なコントロール能力こそ、ムーティが絶大な信頼を寄せ、メーリもそれに応え続ける、原動力にちがいない。

トスカニーニと、かれが最も信頼したテノール、アウレリアーノ・ペルティレとの幸福な関係を連想する。余計な響きの贅肉がついておらず、音程にブレがないというのも、指揮者にとっては大きな恵みだろう。

《トスカ》の二つのアリアは、新国立劇場のオペラ公演でも聴いたばかりだったが、ちょっと表現に締まりのない指揮者のもとでは聴けなかった、細かな動きと音色のニュアンスの変化を加えていて、ああ、本当はこういうふうにフレーズをとりたかったのね、と納得できるものだった。もちろん、ホールがより適切な大きさということもあるだろうが、ムーティやトスカニーニなら喜んで許すだろう、という動きだった。

ピアノの浅野菜生子もメーリの歌に鋭敏に反応して、見事な共演だった。

嬉しかったのはレハールの《ほほえみの国》の〈君はわが心のすべて〉をイタリア語で朗々と歌ってくれたこと。

この歌はレハール最高のヒット・ナンバーといってよく、早くから各国語に訳されて歌われてきた。帰宅後、この歌の創唱者であるリヒャルト・タウバーが一九四六年にレハール指揮のベロミュンスター管と共演した演奏会のライヴCDを引っ張りだし、思わず聴く。

ヒトラーに厚遇されたレハールと、ユダヤ人としてドイツを逐われ、イギリスにいたタウバー。九年ぶり、そして翌々年に亡くなる二人の生涯最後の共演がこの演奏会。トリを飾るのはもちろん〈君はわが心のすべて〉。

しかしなぜかここでタウバーは、英語訳詞で歌いはじめて、続いてドイツ語、フランス語と言葉を変えていく。

言語を超え、恩讐を超え、ということか。メーリのイタリア語版を聴いたら、これが聴きたくてたまらなくなった。

二月十四日(日)ふる雪の色

渋谷のセルリアンタワー能楽堂で金剛流の定期能。

・狂言『鐘の音』茂山逸平、茂山あきら、茂山千五郎

・能『雪』豊嶋彌左衛門(シテ) 殿田謙吉(ワキ) 松田弘之(笛)、曽和正博(小鼓)、國川純(大鼓)

能『雪』は五流のうち金剛流にしかないという珍しい曲。小規模だが美しい。旅の僧が摂津国野田で降雪に足止めされていると、雪の精が女の姿で現れる。

雪女的な恐ろしい存在ではなく、融けて消えてしまうはかなさと、それでも消えぬ煩悩の愚かしさ、すなわち人間の妄執を象徴する雪。

「土に落ち身は消えて、古事のみを思ひ草、仏の縁を結べかし」

「古事」は「ふること」と詠んで、昔のことと雪が降ることをかけている。

もうなんといっても、豊嶋彌左衛門の謡いの美しさに聞きほれる。セルリアンタワー能楽堂は二百一席と小さくて、しかもコロナ禍で半分しか客を入れていないため、じつによく響く。

その声の艶やかさ、色っぽさとやわらかさの素晴らしさ。

こういう「男の色気」というのは、壮年を過ぎた老境にいたってこそ、よく獲得できるもののような気がする。

面が微笑んでいるように見えたのも、豊嶋の芸なのだろう。

老い木の花、老い木の彩り、老い木の微笑み。

昨夜の四十歳のテノールと今夕の八十一歳のシテ。洋と和、壮と老、それぞれの美を二日続けて堪能できる幸福。

二月十七日(水)《タンホイザー》

二期会の《タンホイザー》。昨日のゲネプロに続けて本番を見る。日経新聞に評を書く。

二月十八日(木)めぐろの日本フィル

午後は新橋でミュージック・ペンクラブの音楽賞選定会議。コロナ禍の年ならではの選択になったと思う。

夜はめぐろパーシモンホールで日本フィルの特別演奏会。東横線都立大学駅から北に山を登った位置にあるこの目黒区のホールには、特別の思い入れがある。

以前もここに書いたが、ここにはかつて東京都立大学があった。自分は小学生の頃、家のある緑が丘から深沢の学校までバス通学をするのに、この大学の塀沿いにある二つのバス停を使って、毎日乗り換えをしていた。

いろいろな思い出があるので、地縁のない人にはめんどくさいだろうこのホールに、行く機会があればできるだけ利用し、周囲をうろつく。

今回も早めに行き、大井町線の緑が丘駅(殺風景な駅舎に建て替えられていた…)から昔の自宅(塀の一部だけが残っていて、懐かしかった)の前を通り、緑が丘交番の前からバス通学路を歩いて、都立大学駅に向かう。バスのルートは変更され、本数も少ないが、途中のバス停の位置は昔のまま。思いのほか、周囲の景色も変わっていない。

駅付近で早めの夕飯をとり、坂道を登って十八時からのコンサートに向かう。都立大学跡地の北東角の交差点の「つ久し」という和菓子屋は五十年前のままに残っているが、あとは大きく変化。

めぐろパーシモンホールは二〇〇二年開場、千二百席と手頃な大きさで、椅子の背もたれがバネ仕込みのリクライニングになっていたり、ぜいたくなつくり。客席の傾斜が強めなので舞台が近く、木質の内装も落ち着きがある。

これまでは二期会のヘンデルやカニサレスのギターだったので、反響板を設置した状態は今回初めて見聞したが、見た目も音も品がいい。

さて曲はオール・ベートーヴェンで、指揮は高関健。

・バレエ音楽《プロメテウスの創造物》終曲

・ピアノ協奏曲第三番(独奏藤田真央)

・交響曲第六番《田園》

前半は藤田真央のピアノの素晴らしさに感激。柔軟な身体そのままの繊細なタッチが生みだす色彩の変化、しかしひ弱さとは無縁の、敏捷に跳躍する弾力。とにかく音楽が新鮮で、ピアノという楽器の音を聴く歓びをもたらす。

アンコールにひいた、モーツァルトのピアノ・ソナタ第九番の第二楽章も、なんとも優美で素敵な音楽。

今月と翌月にかれのリサイタルを二回聴く予定で、モーツァルトのソナタがあることもあり、とても楽しみになった。メインにリヒャルト・シュトラウスのピアノ・ソナタをすえたリサイタルなど、この演奏力がなければ成り立たないだろう(笑)。

後半の《田園》もとてもいい演奏。眼鏡をとった高関さんの、衒いのない誠実な指揮が、曲のよさと生命力を自然に紡ぎだす。編成は十四型と再会直後よりも大きくなってきたが、木管がきれいに浮き出て、バランスが心地よい。上手側に置いた第二ヴァイオリンとヴィオラの内声部をしっかりと響かせることで、響きの構造と動きが視覚化されて効果的。

《田園》で終わる構成、能楽風に言えば「田園留め」の構成を、珍しくも日本フィルは三月五、六日の定期でもやる。

指揮はカーチュン・ウォン、ショスタコーヴィチがドレスデン空襲の惨禍と内心の苦悩を反映させて書いた弦楽四重奏曲第八番の室内交響曲版に始まり、リヒャルト・シュトラウスが敗戦直後に書いたオーボエ協奏曲(独奏:杉原由希子)につなげて、そして《田園》。

東京大空襲と東日本大震災の時期にふさわしい、鎮魂と再生のプログラム。今度は《田園》がどんなふうに響くのか、これも楽しみにしている。

二月十九日(金)『砧』の夫婦愛

国立能楽堂の定例公演。

・狂言『塗附(ぬりつけ)』髙澤祐介(和泉流)

・能『砧(きぬた)』大槻文藏(観世流)

『砧』の大槻文藏のシテと、梅若実を地頭とする地謡が素晴らしかった。

こういう演能にたまに出くわしてしまうので、能楽堂通いがやめられない。年に何回あるかどうかの、たぶん一生忘れられない『砧』。

梅若実が地頭となるときの地謡は、他とはまるで違う。高音が秀麗なまでに美しく響いて高空へと飛翔、息が途切れそうになった瞬間にジェットコースターか急流下りのように一気に流れ落ち、鐘のような、澄みきった残響となる。よどみない絶妙な呼吸の緩急もじつに音楽的。

しかもその技巧や美音が、ただそれ自身のために存在するのではなく、詞章の響きを明快に伝え、能のドラマそのものを実感させることと、完璧に結びついているのが凄い。

ただ声に聞きほれているだけで、詞の中身が切々と伝わってくるという、響きと意味の驚異的な合一。

今回は他の七人の地謡も梅若会で固めていたためか、特に統一感があった。

そして大槻文藏。前場は都から三年も帰らぬ夫の芦屋某(ワキ:福王茂十郎)を九州の家で待つ夫人役。面も美しく、装束にも華やぎがあり、若々しい。

夫の帰郷がさらに遅れることを知らされ、裏切られたと思いこむところでは、瞋恚の噴出(前に見た野村四郎は、うなじから強い怒気を発していた)よりも、花の茎が折れてしまったような、まさしくしぼむように生命の火が消えていく。退場。

ここで夫の下人(アイ:三宅右近)が登場して、夫人が病み衰えて亡くなったこと、ようやく帰り着いた夫がその死を哀れみ、霊を呼び出して、その弔いをすることを告げる。右近は無駄な力みがなく、坦々と落ちついているのにだれず、話の内容が自然に耳に入ってくる。絶妙の運び。円熟の芸。

いよいよ後場。ここからの大槻文藏が本当に凄かった。

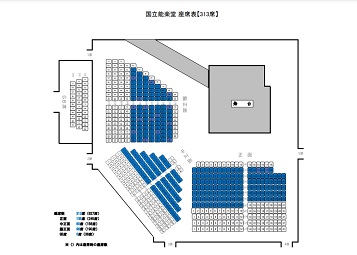

国立能楽堂は橋掛りが舞台から斜め後方に向かって架けられているので、正面の前方の席からは角度的に揚幕の奥の鏡の間まで見える。

幕があがり、鏡の間の暗がりにその立ち姿が見えた瞬間、本当に冥界の闇の底から女の霊が実体をとって浮かびあがっているようだった。ぞっとする。

そして、自分がこの話の要点を勘違いしていたことに気がつく。恨みを抱いて死んだ妻が何らかの祟りをなすので、夫が弔いをするのだろうと思いこんでいたのだが、そうではなかった。妻は祟ってなどいない。

ようやく帰郷して妻の最期の様子を知った夫が、閨怨、すなわち孤閨の恨みに凝り固まって死んだのでは、地獄に落ちて苦しんでいるに違いないと憐れんで、自ら進んで弔いをするのだ。

その弔いによって、妻の霊が現れる。地獄の責め苦の痛みを語ったのち、捨て去りにした夫への恨み言を口にする。そして夫ににじり寄り、ついに怒りを露わにする。

その姿に夫が無言で手を合わせる。夫の悔恨と愛情には偽りがないと思えたのだろう、次の瞬間、妻の霊は苦しみから解放され、成仏がはじまる。

ここのシテの動きと地謡の連携が本当に見事だった。「夢ともせめてなど思ひ知らずや、怨めしや」に合わせ、激情にかられて床をはたくシテ。ところが「法華読誦の力にて、幽霊まさに成仏の、道明かになりにけり」と読経のように地謡が調子を変えた瞬間、すーっとシテの背筋が伸びた。

不思議なことに、能面の表情からも険しさが消えたようにみえた。この世に縛りつけていた妄執の鎖が解け、重さが消えて漂いはじめたようにみえた。

――あ、救われたんだ。

わずかな姿勢の動きが確信させる。

ここでの地謡の音色変化の瞬間は《タンホイザー》第三幕のクライマックス、エリーザベトの名が二回叫ばれた直後に弔いの合唱が聞こえ、魔から聖へと雰囲気が一変する、あの魔術的な転換の妙に通じるものだ。

重力から解放されたように立ち上がった妻の霊は、夫の傍を離れ、橋掛りを静かに退場していく。

「開くる法の華心、菩提の種となりにけり」

――さらば。

シテは横へ進んでいるのに、その姿は浄土へ上昇していくように思える。目に見えるのは水平方向の動きなのに、心に感じるのは垂直方向なのだ。

視覚と感覚にねじれを生じさせるシテの芸。現実が虚構へとねじれる、想像力の魔術。

目に見えるもの、姿を現しているものがすべてではない。その向こうへと感覚が羽ばたく瞬間。

これがあるから能はたまらない。

くすんだ、抑えた響きでドラマを支えた囃子方も素晴らしかった。

二月二十日(土)レーベルの本

ONTOMO MOOK『迷うもまたよし!クラシック・レーベルの歩き方』が発売になった。

メジャーとマイナー各社、消えたものまで含めて、百五十五のレーベルをその分野を得意とするレコ芸執筆陣が新たに書きおろし。どんなアーティストがいたか、代表盤は何か、何年に創業し、その後どのような吸収統合、改編をしていったかなどを一冊で調べることのできる、まさに保存版。

税込二千七百五十円と、ムックとしては高めだが、それだけの中身と最新情報がつまっているものだと思う。

自分は大物ではワーナー・クラシックス、ほかにいくつかのヒストリカルなどを担当した。こういうものは書く人間にとっても、きちんと経緯を調べなおしたりして得るものが多い。なかでも「あのレーベルはいまどこへ 日本編」は書いていて面白かった。

一九八〇年代以降の話にしぼったが、一九八七年に日本のクラシック・レーベルが雨後の筍のように急増していることが面白い発見だった。CDの普及とバブル景気がその大きな要因。

ポニーキャニオンとならんでその代表格が、ファンハウス・クラシックス。広上淳一などがメインだったが、そのなかにカザルスホールの一九八七年開場記念シリーズでのホルショフスキと、オーチャードホールの一九八九年こけら落としの尾高忠明指揮東フィルの《復活》ライヴがあった。

一九八六年のサントリーホール開場をきっかけに、東京に豪華なコンサートホールが出来はじめたのも、昭和末期から平成へのまさにこの時期。見事にリンクしている。

懐かしくなって、手元になかったこの二種を、これを機会に中古で買いなおした。三月十三日から朝カルオンラインで始まる片山さんとの「音楽の殿堂としてのホール」シリーズでは、最後のほうでこれらについても触れるはず。

こうやって、先の仕事につながる材料が偶然に出てきて、連鎖反応のように次々と見つかっていくときが、資料調べの何よりの醍醐味。

二月二十一日(日)旅の始まり

王子ホールで、カルテット・アマービレの演奏会。六年越しとなるベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲ツィクルスの第一回で、第三番、第十一番、第七番の三曲。

ヴァイオリンを対向配置にし、チェロは下手奥。今回から挑戦した配置だそうで、これからの発展が楽しみ。

二月二十二日(火)十六型

東京文化会館で東京都交響楽団の演奏会。指揮は大野和士。

・武満徹:夢の時

・ブラームス:アルト・ラプソディ(メゾソプラノ/藤村実穂子、男声合唱/新国立劇場合唱団)

・マーラー:交響曲第四番(ソプラノ/中村恵理)

本来は《復活》が予定されていたが、防疫のために曲目変更。しかしマーラーではコロナ禍以後初めての十六型。

二月二十六日(金)藤田!

彩の国さいたま芸術劇場の音楽ホールで藤田真央のピアノ・リサイタル。

・モーツァルト:ピアノ・ソナタ第六番

・モーツァルト:ピアノ・ソナタ第十四番

・ブラームス:二つのラプソディー 作品七十九

・リヒャルト・シュトラウス:ピアノ・ソナタ ロ短調

軽やかなタッチで俊敏多彩な音楽。日本人ピアニストの演奏で、モーツァルトのソナタをこれだけワクワクしながら聴ける日が来るとは。

後半のシュトラウスも、この曲をメインにしてホールをいっぱいにできるピアニストは藤田だけだろう。演奏も生彩にみちた素晴らしいもの。いまの日本で、何をおいても聴くべきピアニスト。

夜の与野本町は周囲が暗く、帰路もなんとなく寂しいのでためらうのだが、そんなことを忘れさせる、生きた音楽。

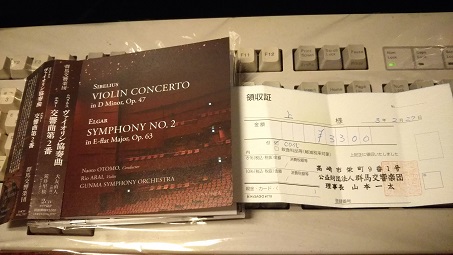

二月二十七日(土)高崎芸術劇場とCD

高崎芸術劇場に群馬交響楽団を聴きに行く。

新幹線や高速道路を使うと落下傘で降りたみたいなもので、目的地の周囲しかわからない。在来線だと地理関係や距離感がよくわかる。渋沢栄一の故郷深谷を経由して進む、利根川沿いの関東平野は本当にまっ平ら。

高崎はパスタの町として有名なので、コンサート前に有名店「はらっぱ」駅ビル店でペペロンチーニを食す。なるほど美味。たっぷりとかかった粉チーズが、唐辛子の利いた辛くて猛烈に熱いスープに熱せられて、食べているうちにパリパリと固まってくる。その食感の変化が快感。にんにくがものすごくたくさん入っているが、マスクをかけているのでご容赦(笑)。

高崎芸術劇場は二年前に開場したばかりだけに秀麗なホール。旧市街とは駅の反対側にある。多目的ホールということもあってか、ロビーやホール内の雰囲気は大阪のフェスティバルホールになんとなく似ている。一方で、闇夜に煌々と照り映えるまばゆさは群馬音楽センターの美風を受け継いでいるし、ペデストリアンデッキで駅と直通になっているのはミューザ川崎のそれの拡大版という感じ。内外の長所をうまく受け継いでいる。

演奏会は群響定期独特の十八時四十五分開始。終わると二十一時前。二十時で町が暗くなる現在の東京と違い、緊急事態宣言の出ていない群馬は、高崎駅前の店がまだ開いている。しかし基本的に二十一時閉店が大部分のようで、あれよあれよというまに人気がなくなる。

帰りは大宮まで新幹線にしたが、二階建て車両の一階の客席には、自分一人しかいなかった……。

さて今回の目的は新しい高崎芸術劇場を初訪問し、その芸術監督大友直人が指揮する群馬交響楽団を聴いてみたいというのがメインだが、現地でしか売っていない群響の自主制作盤を購入し、ミュージックバードの新譜紹介番組ニューディスク・ナビで放送したいというのも、大きなポイントだった。

きっかけは、ニューディスク・ナビで紹介した新譜のなかに、高崎芸術劇場の音楽ホール(大ホールとは別の、四百十二席の室内楽ホール)でセッション録音されたものが二枚あったこと。

ニューディスク・ナビは一日六時間、月~金に週五回、計三十時間で毎週二十五枚強の新譜CDを放送する番組で、二〇〇七年十月からやっているから、だいたい一万八千枚くらいのCDを紹介してきた。新譜ばかりだから脈絡はないが、たまに何枚かで関連性が見つかることがあって、そういうときは楽しくなる。

高崎録音の二枚もそうだった。一枚目は、アルディッティ弦楽四重奏団がシャリーノやリゲティなどこの半世紀ほどの作品をあつめたマイスターミュージックの一枚。二〇一九年十一月二十二と二十三日のセッション録音で、二十三日には演奏会もあり、細川俊夫の《パッサージュ(通り路)》が世界初演された。

これは高崎芸術劇場がケルン・フィルハーモニーと共同委嘱した新作。高崎芸術劇場はこの年の九月二十日にオープンしているから、開場記念の委嘱だったのだろう。

このCDにはその初録音が含まれているのが大きなウリなのだが、じつはオープン二か月目のこの頃、高崎芸術劇場はスキャンダルの舞台となっていた。十八日に館長の菅田明則と副館長の佐藤育男が、劇場備品の入札を巡って、官製談合防止法違反などの容疑で逮捕されたばかりだったからだ。

真実は法廷で明らかになるだろうが、ともかく菅田館長は二十七日に辞任。そして翌二〇二〇年一月十日、新館長に児玉正蔵、新設の芸術監督に大友直人が就任して、新体制がスタートする。

群響の音楽監督として新ホール建設にも尽力しながら、なぜか開館直前に任期満了で退任してしまった大友が、形を変えて高崎に戻ってくることになった(退任の背景は私も仄聞しているが、噂話のレベルなのでここには書かない)。

二枚目のALMの「荒井里桜 in concert」は、大友の肝煎りで開始された、高崎芸術劇場による「T‐Shotシリーズ」の第一弾となるCD+DVD。才能ある若手を実演・録音・録画で紹介するもので、メインは二〇二〇年十月十二~十四日に音楽ホールで収録されたセッション録音のCD。しかしDVDに入っている大友群響と共演したシベリウスの協奏曲は、DVDなのでラジオでは著作権の関係で放送できない。静止画像で音がメインなので、やってもかまわない気がするが、そうはいかない。

調べると、この演奏は二〇二〇年三月二十一日、コロナ禍のために無観客公演となり、FM群馬が放送した第五百五十六回定期演奏会のもの。大友さんが高崎に捲土重来してすぐに、コロナ禍が来てしまったのだ。そしてこれは、当日のエルガーの交響曲第二番と合わせて十二月にCD二枚組の自主制作盤として発売され、会場や事務局で売っているという。

これは放送できる。開館とスキャンダルの時期のアルディッティ、再出発の荒井里桜の盤との間の、コロナ禍の記録。

こういうものを買わずして、なんのための演奏史譚か(笑)。

と思っていたら、うまいことに二月末に大友さんが指揮する定期と東京公演がある。それなら、まだ行ったことのない高崎芸術劇場を実地体験し、大友さんとオーケストラと聴衆のあいだの空気も知りたい、ということで(〆切的にかなりヤバい時期にもかかわらず)行くことにした。

写真にあるのがそれ。領収書をもらったら群響理事長名義、すなわち群馬県知事名義だった。

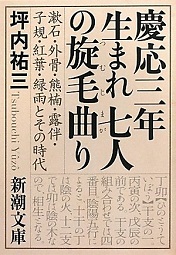

三月一日(月)平家物語強化月間始まる

世田谷パブリックシアターの小劇場、シアタートラムで木ノ下歌舞伎の『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』をみる。

今年の三月は、自分的には平家物語強化月間となっている。

三月は東京大空襲と東日本大震災の月であり、また卒業の月でもあり、「壊滅と別離の月」というイメージがある。

自分の場合は学校教師のようにそれが毎年制度化されているわけではないが、それでもいくつもの記憶が重なっているし、今年も、そしてきっと来年以降も、なんらかの別れがきては、それもあわせて思い出すだろう。

生きているかぎりはくり返し。人生足別離。

壇の浦の戦いで平家が滅亡したのは、三月二十四日。壊滅と別離の三月は、平家物語の諸行無常の響きを聴くのにぴったりの月といえる。

尤もこれは旧暦で、新暦では五月二日にあたるそうだが、やはりイメージ的には三月下旬、桜が咲くか咲かないかくらいの時期のほうがあう。

今月の国立能楽堂の主催公演は四回とも『吉野静』『巴』『景清』と能三番に茂山の新作狂言『維盛』と、平家物語の登場人物を主役とする作品がならぶ。

また、野村萬斎が芸術監督をつとめる世田谷パブリックシアターでは、下旬に『子午線の祀り』を公演するほか、シアタートラムでの貸し公演では木ノ下歌舞伎による『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』が二月末から三月上旬にかかった。コロナ禍で上演できるか不安だったが、幸いにしてすべて実現した。

その開幕となったのが、木ノ下歌舞伎の『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』。

木ノ下歌舞伎とは「歴史的な文脈を踏まえつつ、現代における歌舞伎演目上演の可能性を発信する団体」。古典歌舞伎を自由に補綴・監修して現代化するもので、十五年にわたり好評を得ている。これまでは京都や横浜の劇場が主であるために見る機会を得なかったが、今回は世田谷なので気軽に行くことができた。

客席は市松模様で半分しか入れないため、採算は苦しいだろうが、それでも開催してくれたことに感謝。

前半は通常の現代劇スタイルで、鳥羽法皇と崇徳天皇の対立に始まる源平争乱の歴史を、壇の浦の平家滅亡までざっとおさらい。続いて『義経千本桜』のストーリーを、歌舞伎スタイルを適宜とり入れながら追い、「渡海屋・大物浦の段」では、かなり歌舞伎風になる。

原作の歌舞伎は、能の『船弁慶』に描かれた大物浦の平知盛の亡霊の来襲を、じつは死んでいなかった知盛による変装と復讐だったとした点に特徴がある。しかし結局は再び敗れて、知盛は滅亡をくり返すことになる。

つまり、当事者による歴史の再現、歴史の反復。木ノ下歌舞伎はこの「歴史のくり返し」にポイントを置いた。

再現といっても前とは違う。今や義経主従も鎌倉方に追われる敗者だし、なによりも、全員が前回のことを憶えているというだけでも違う。違うはずなのに、しかしくり返し。

入水にあたって安徳天皇が辞世「いまぞ知る みもすそ川の流れには 浪のそこにも都ありとは」を詠む場面は、全体の冒頭にも置かれているので、都合三回反復されることになる。

やり直してもやり直しても、結局はやってくる滅亡の時。

二回目の入水での知盛は、白と銀の死装束の鎧姿で出陣したのに、最期の場面では赤青黄など多色のぼろをまとっていた(背中には東京オリンピック2020のエンブレムもあったような)。

安徳帝の懇願(つまりご聖断…)で戦闘を停止したあと、薙刀にすべての死者たちの装束を結わえつけてもらい、それを碇の代わりに海に放り込み、その重さに引きずられて自らも海に沈んだ。

壇の浦での一回目の入水では普通に碇を投げ込んでいたから、二回目の入水は面子やしがらみや、死者の無念の一切を一緒に持っていって終わりにする、という覚悟だったのかもしれない。

このくり返しで知盛は、義経は、何かを学んだのだろうか。学んで、賢くなっているのだろうか。

われわれも歴史に学ぶことなく、愚行をくり返す。何度壊滅し何度別れても、またくり返す。

そのたびに、平家物語は諸行無常の鐘の音とともに甦る。「波の下にも都のさぶろふぞ」とうそぶく。

三月は平家物語強化月間。壊滅と別離の月。『吉野静』『巴』『景清』『子午線の祀り』と見る。楽しみ。

三月三日(水)即物的に明るく

国立能楽堂の定例公演。

・狂言『折紙聟(おりかみむこ)』深田博治(和泉流)

・復曲能『吉野静(よしのしずか) 前入(まえいり)』赤松禎友

個人的平家物語シリーズの二回目。

国立能楽堂の紹介文には「吉野山で再会した静御前と源義経の家臣・佐藤忠信は吉野の衆徒を欺き、義経を落ち延びさせるために共謀します。今回は、現在観世流では上演されない前場を復曲しての上演です」とある。

『吉野静』を見るのは二〇一七年三月の「東京若手能」に続いて二回目。前回も三月で、シテは宝生流の和久荘太郎だった。

そのときの日記に、

「能でいえば『船弁慶』のあと、大物浦で難破して吉野に潜んだ義経一行。しかしここにも危険が迫ったことを知って、平泉に向けて北陸に脱出する。その時間を稼ぐために吉野に残る佐藤忠信と静御前の奮闘(刀をとるわけでないが)を描いたのが、『吉野静』。

一応はハッピーエンドとはいえ、その底には義経との今生の別れへの二人の思いがあるはずと望んだりするのは、当方の勝手な思い込みか」

と書いている。

話としては大物浦のあとだから、物語の時間としては偶然にも『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』に続く形になる。

復曲された前場はあまり印象に残らなかった。後場は四年前と同じで、ハッピーエンドにどうも納得がいかないもどかしさが残るのも、同じだった。

義経記での静は、吉野山に入ろうとする義経から都に帰れと命じられる。しかし都まで彼女を護るために義経がつけた郎党に裏切られ、財宝を奪われて置き去りにされる。吉野山をさまよううちに蔵王権現にたどりつくと、縁日でさまざまな芸が奉納されている。老僧に諭されて彼女も白拍子舞を捧げると、その美しさと上手のゆえに衆徒に正体を気づかれて捕らえられ、脅迫に屈して義経主従の吉野入りを白状してしまう。すると一転して労られ、都につきそいつきで送り届けられる(その後、鎌倉の頼朝の元に連行される)。

佐藤忠信のほうは、吉野山中まで義経に同行していたが、衆徒の襲来を覚った義経に殿軍を志願して、脱出の時間を稼ぐことにする。大奮戦して脱出(ここを劇化した能『忠信』も別にある)、京都の恋人の家に潜伏するが、心変わりした女の密告で北条義時に追捕され、壮絶な最期を遂げる。

二人とも、信頼した者に裏切られて苦しんでいる。物語の主人公である義経にしても兄に裏切られ、最後は藤原泰衡に裏切られて討たれるのだから、義経記をまとめたのは、よほど人間不信の強かった人々だったのかもしれない。落ち目になった途端に、他人の心は離れる。猜疑の目を向けられ、見捨てられ裏切られ、坂道を転げ落ちるほかない。

しかし『吉野静』は悲嘆の影に目をそむけ、二人はひたすら活発に、流言蜚語の計略や白拍子舞の芸をつくして、主君逃走の時間稼ぎという役割を明るく演じきる。自己犠牲の悲壮感も、再び会えぬ義経への思いもない。役目を首尾よくはたした静は、晴々と都に向かう。

死者に無念と苦悶を語らせることで、妄執を解こうとする夢幻能『二人静』に対し、生者の外面的行動のみがあって、内面の心理の綾は語られない。都合の悪いことには目をつむった、極端に即物的な現在能。それがもどかしさの原因らしい。

三月六日(土)カーチュン・ウォン登場

サントリーホールで日本フィルの演奏会。指揮はカーチュン・ウォン。

ショスタコーヴィチ(バルシャイ編):室内交響曲作品一一〇a

R・シュトラウス:オーボエ協奏曲(オーボエ:杉原由希子)

ベートーヴェン:交響曲第六番《田園》

カーチュン・ウォンは一九八六年シンガポール生まれ。二〇一六年のマーラー国際指揮者コンクールで優勝し、二〇一八年からニュルンベルク交響楽団の首席指揮者をつとめている。外国人の入国が困難な時期だが、夫人が日本人なので往来が可能らしく、各地に客演して日本でも評価を高めている。

本来はインキネンが指揮して、前半に《田園》、後半にシュトラウスの協奏曲と「ティル」という構成だったが、ウォンは「ティル」をショスタコーヴィチに替え、曲順を変更した。

ドレスデン空襲の惨禍に触発されて生まれた弦楽四重奏曲第八番を原曲とする室内交響曲に始まり、敗戦後の惨状のなか、従軍中のアメリカのオーボエ奏者の提案がきっかけでつくられた古典派風のオーボエ協奏曲をへて、自然への讃歌である《田園》へと、明確なストーリーを設定したのだ。

こういうセンスからして只者ではないし、指揮も評判通りの優れたもの。指揮棒を持たずに俊敏な動きでオーケストラに指示を出し、生彩豊かな音楽を引き出していく。弦楽器はピアノ配置で、チェロを上手側の前列に置く。そうして、その低弦の明確な響きを基本にしてハーモニーを整え、音楽を推進させる。

これはグッドオールがいう、ハーモニーが音楽を推進させる、ワーグナーの魅力に通じるものだった。つまりこの響きは、《田園》の劇的な自然描写がワーグナーに大きな影響を与えていることを、つよく実感させたのだ。

終演後の喝采も盛大だった。一言しゃべらせて、というしぐさで客席を静めたウォン、「また、秋に」と日本語で語りかけて、一層の拍手を浴びた。

十二月に再登場、コロナ禍で昨年中止されたマーラーの五番を振る。楽しみ。

続いて半蔵門の国立劇場の小劇場へ。特別企画公演「詩歌をうたい、奏でる ―中世と現代―」第二夜を見る。

前半は、日本中世の公家たちの宴会での歌謡を再現。楽器を用いずに人の声で楽器の響きを再現する、邦楽伝統の「唱歌(しょうが)」、いわゆる口三味線で白拍子や乱拍子、今様などを歌う。十二音会の歌。

・『五節間郢曲事(ごせちのあいだのえいきょくのこと)』 より

乱拍子『思之津(おもいのつ)』、朗詠『令月(れいげつ)』、今様『蓬莱山(ほうらいさん)』、乱舞『万歳楽(まんざいらく)』、白拍子『水猿曲(みずのえんぎょく)』、乱拍子『白薄様(しろうすよう)』

人の声だけなのに、雅楽の合奏のように響く瞬間があるのが面白い。

後半は現代音楽《ベルリン連詩Ⅱ》。中世の連歌の伝統に倣って、一九八七年に西ベルリンで大岡信と谷川俊太郎、アルトマンとパスティオールの四人が共作した連詩、『ファザーネン通りの縄ばしご ベルリン連詩』の部分を歌詞とするもの。作曲も川島素晴、フェルム、桑原ゆうの三人が「連曲」している。

曲名に「Ⅱ」がつくのは、一柳慧が一九八九年に発表した交響曲《ベルリン連詩》に続くもの、という意味である。

雅楽の伶楽舎と西洋楽器のアンサンブル東風が演奏し、歌は観世流シテ方の坂真太郎が日本語詩、バリトンの松平敬がドイツ語詩を歌う。指揮の川島素晴をはさんで舞台上手に洋楽、下手に邦楽。

能謡を雅楽が伴奏するのは、正統的な邦楽ではありえないことだろうが、それが実現する面白さ。ということは、自分がなんとなく聴いている異国の音楽も、本来はありえないはずの楽器や奏法の共演が現代音楽で実現しているのかも、なんてことを考える。

前半の背景は宮中の殿舎風だったが、後者は冷戦時代の西ベルリンでつくられた連詩ということで、西側から見た「ベルリンの壁」の風景が再現されている。

写真は桑原ゆうさんのブログから。

写真は桑原ゆうさんのブログから。二月のヴァイグレのインタヴューのさいに、一九八三年に見た東西ベルリンの独特の空気と光景を思い出したばかりだったので、不思議な縁を感じる。

コンクリート壁面の落書きはもっとくすんだ色合いだったし、自分が見た二月のベルリンの空は、どんよりと曇っているだけだった記憶があるが、それは当時の両ベルリンの町への印象が重なっているのかもしれない。

三月九日(火)寿夫の『井筒』CD

能と狂言総合誌「花もよ」第五十四号が届く。その魅力の一つは付録のCD。今号は待望の観世寿夫の『井筒』。

一九六三年、世阿弥生誕六百年の年にビクターが発売した、上下巻各三枚組のLP『能』に収録されていたもの。

当時の名手が集う五流五番立てのステレオ録音で、横道萬里雄の詳細な解説がついていた。自分が知るかぎり、ビクターは観世流武田太加志の『高砂』、宝生流近藤乾三の『安宅』などを単発でCD化しただけで、あとは出ていない。

なかでも気になっていたのがこの『井筒』なので、LPの板起しながらCDで聴けるのは嬉しい。

能のレコードは、舞台を知らずに楽しむのは難しい。しかし舞台を見てからなら、音だけでイメージをふくらませられるぶん、DVDなどの映像ソフトとはまったく別種の魅力がある。この点、オペラの全曲盤とよく似ている。

・能『井筒 物着』(観世流)

シテ:観世寿夫、ワキ:松本謙三

笛:一噌正之助、小鼓:幸祥光、大鼓:吉見嘉樹

地謡:観世寿夫、観世静夫、野村四郎、若松宏光

三月十一日(木)「頼む」と「励め」

大河『青天を衝け』を楽しんでいる。

深谷の農民と江戸の大名の生活の大きな違い、いわば下部構造と上部構造の違いをうまく視覚化してくれている。そこに落語の世界そのままのような、江戸の長屋暮らしの風景が、平岡円四郎を通じて垣間見えるのも楽しい。

近年の大河の美術は凄いものばかりだが、今回は脚本と俳優がそれに負けていない。安っぽい激情ですべてを口で説明するとか、もったいぶっているだけで中身のない言葉や演技もないのが嬉しい。

第三回だったか、将軍家慶から「徳川を頼む」と言われる慶喜と、高島秋帆から「お前も励め」と言われる栄一。「頼む」と「励め」、自分を認めたおじさんの一言の違いが、二人の運命の違いそのものになる。こういうのは大好き。

今日は浦和でNHK交響楽団を聴く。先月の高崎での群響に続き、湘南新宿ラインで通う。今回も初訪問のホールを体験するのが目的の一つ。

浦和の埼玉会館は一九六六年落成、五十五年目と年輪を重ねたホール。神奈川県立音楽堂や東京文化会館と同じ前川國男の設計だが、茶色の外観といい木質のホール内装といい、それらとは雰囲気が異なる。しかし品のよいモダニズムが往年の教養主義の余香を感じさせる点は、やはりいかにも六〇年代らしい美点。

この画像は埼玉会館のサイトから。

この画像は埼玉会館のサイトから。映画『砂の器』クライマックスの演奏会シーンに使われたホールというのも、あの作品が好きな人間には嬉しい。

千三百席の大ホールのほかに五百席の小ホールもある。

現在の建物は二代目で、初代は一九二六年落成というから、日本の公会堂ではかなり早い。日比谷公会堂よりも早く、東日本では日本青年館に次ぐという。

建設の中心人物は渋沢栄一。曾孫の尾高忠明さんの指揮をここで聴くのは、なかなかに意義深い。

東日本大震災十年目の当日ということで冒頭に〈ニムロッド〉が演奏され、アンコールもグリーグの〈過ぎにし春〉。心に沁みる演奏だった。

高崎に続いて浦和でも、ラフマニノフのパガニーニ狂詩曲が演奏された。クライマックスに鳴り響く「怒りの日」。

浦和の街並みは、駅前を除くと昭和五十年頃そのままの、懐かしい雰囲気。

帰宅しようとすると、宇都宮線の人身事故の影響で湘南新宿ラインのダイヤがめちゃくちゃ。よりによってこの日か、と思いつつ、京浜東北線に乗って帰る。

高崎のときの帰りも二十一時過ぎなので新幹線に乗った。今回は二回とも、帰りは湘南新宿ラインに乗れない巡り合わせになった。

三月十三日(土)巴御前、後藤新平

国立能楽堂の普及公演。

・解説・能楽あんない「巴の見たこと、語ること」佐伯真一

・狂言『墨塗(すみぬり)』善竹十郎(大蔵流)

・能『巴』種田道一(金剛流)

個人的平家物語シリーズの第三回。

シテ(種田道一)は木曽義仲につき従って戦った武勇の女、巴。

木曽出身の旅の僧(ワキ:高井松男)が義仲最期の地粟津を通ると、神社に巫女がいる。彼女は実は巴の幽霊で、僧が弔うと生前の鎧姿で現われ、義仲最期の模様を語る。世阿弥ではない、後世の誰かが複式夢幻能の型通りに作ったものだが、凡庸に終わることなく、場面を喚起する力と、感情の表出が豊かな名作。

平家物語では、騎馬が泥田にはまって動けなくなり、あえなく雑兵に討たれる義仲だが、ここではいったん去ったはずの巴が戻ってきて敵を追い払い、義仲が望みどおりに自害する時間を稼いだことになっている。この、嘘か本当かわからない最後の奮戦を再現してみせる、巴の幽霊の執着が悲しい。

金剛流は動きにケレンがあって、見ていて楽しい。橋掛りまで敵を追っていく場面では、薙刀の軸を手の中でくるくると回転させて刃をきらきら光らせる。これが合戦での白刃のきらめきのように見える、その工夫が面白かった。

夜は自宅から、片山杜秀さんとの朝日カルチャーセンターのオンライン講座、「音楽の殿堂としてのホール」。

これは「昭和音楽史」シリーズの一環なのだが、今回は上野の奏楽堂から帝国劇場、日本青年館と昭和に入ったところで時間切れ(笑)。

終盤に片山さんから後藤新平の名を出る。青年館や日比谷公会堂と関わりがある後藤は、台湾や満州など旧植民地で活躍し、大正期のロシア音楽界と日本のつながりの、パイプのような役割を果たしている。面白い。

片山さんと二時間半も楽しくおしゃべりをして、それでお金までもらえるなんて、なんと幸福な仕事なのだろう…。

三月十四日(日)

東京芸術劇場で読売日本交響楽団の演奏会。指揮は山田和樹。

・コープランド:エル・サロン・メヒコ、ガーシュイン:ピアノ協奏曲ヘ調(ピアノ:清水和音)

・ヴィラ=ロボス:ブラジル風バッハ第九番

・レスピーギ:交響詩《ローマの松》

三月十五日(月)

サントリーホールで東京都交響楽団の演奏会。指揮は尾高忠明。

・武満徹:系図-若い人たちのための音楽詩-(語り:田幡妃菜 アコーディオン:大田智美)

・エルガー:交響曲第一番変イ長調

三月十七日(水)『街の灯』が明るくて

すみだトリフォニーホールで、「新日本フィルの生オケ・シネマ チャップリン《街の灯》」を見る。

一九三一年に公開されたチャップリンの名作『街の灯』を、竹本泰蔵指揮の新日本フィルのナマ伴奏と合わせて見るもの。古今東西さまざまな名作映画のサウンドトラックからオーケストラ部分を除去し、代わりにナマ演奏するという方式は近年の流行となっている。

もともとはサイレント映画の復活上映で使われて、やがてトーキー実用化後の映画にも応用された手法だと思う。『街の灯』はトーキー時代の作品だが、サイレント映画に近い。サイレント育ちでセリフを嫌ったチャップリンが、自ら作曲した音楽とわずかな擬音だけをサウンドトラックに入れたからである。

その音楽を、より豊かなオーケストラ・サウンドで聴くことができる。映像もデジタル修復されてとても明るく鮮やかだが、問題はその鮮明さにあるように感じた。チャップリンを初めとする出演者のメーキャップの濃さが露わになるし、サイレント用の身ぶりや表情の大仰さも鼻についてしまう。

薄暗く輪郭のぼやけた画面でこそ、雰囲気が出る気がする。むずかしい。

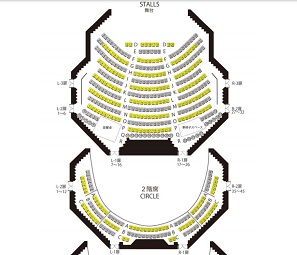

ところで、緊急事態宣言が再発令された一月八日以降に売り出された公演の販売数は席数の五十%以下となっている。そこで興味深いのは、席割が去年のように一律の市松模様ではなく、主催者によって違うこと。

二月に売り出された世田谷パブリックシアターの『子午線の祀り』は、左右はあけずに前後の列だけをあけている。国立能楽堂は二月売出しの三月公演では機械的な市松模様だったが、三月売出しの四月公演では、舞台に近い前半分を最前列だけあけて売っている。

いずれも宣言が解除されて残席を売り出すときに、問題が少ないように配慮したもの。複数で行く人が隣席を連番で買うにはこのほうがいい。

ただ世田谷パブリックシアター方式だと、解除後に全席を販売したときに、あとで買った人が前の列を買える可能性があり、そこが難しい。

宝塚は早くから、四月の国立能楽堂と同じく前半分のみだそうだ。たしかに、宝塚で前列が後から買えるなんてことになったら、暴動になりかねない(笑)。

こういう配分などは、さまざまに経験を重ねて、それぞれの実情にあわせて改善されているらしい。

三月十九日(金)三たび景清

近所の高遠桜は早くも満開。二本あったうちの一本は、根が広く張りすぎて道路との間の擁壁を破壊しつつあり、安全上の理由で今年の開花直前に伐採されてしまったが、残る一本はすこぶる元気。枝と枝が重なった前よりも風景がすっきりして、むしろ今のほうが爽やかでいい感じかもしれない。

最近、各地で桜並木の伐採が相次いでいるのは、ソメイヨシノの寿命が短いせいらしいが、根が張って舗装を持ち上げたりする危険もあるそうだ。桜は地上の枝ぶりと同じ直径に根を張るので、けっこう始末に困るという。住宅街の家の庭に松や梅はあっても桜がないのは、この根の広がりの問題が大きいのだろう。

夕方からは国立能楽堂の定例公演。

・狂言『蜘盗人(くもぬすびと)』野村萬(和泉流)

・能『景清』浅見真州(観世流)

個人的平家物語シリーズの第四回。

『景清』は平家物語を題材とする能のなかでも傑作の一つで、大好きな作品。

国立能楽堂の紹介文を引用すると、

「日向に流罪となった平家の武将・悪七兵衛景清の元を訪れた娘の人丸に、盲目となった景清は屋島の戦を語ります。親子の情愛、人間模様を寂々と描く名作です」

この能を見るのは三回目。いずれも国立能楽堂の定例公演である。

・二〇一六年六月 塩津哲生(喜多流)

・二〇一七年十二月 梅若玄祥(観世流)

今回を含めて、三人のシテ方はそれぞれの個性を発揮して景清を舞った。シテによる個性の差が自分などでもこれほど強く感じられた能は、ほかには例がないと思う。

この能が現在能で、シテが若き日の力を失った老人であるという設定が、演じ手の感情移入と表出をさせやすいのかもしれない。死の時点で時計が止まった夢幻能の死者たちや女性の役よりも、より身近で共感しやすいのではないか。

二〇一六年の塩津版についての印象。

「合戦。上陸した景清が、逃げる敵の三保谷十郎を追う。相手の兜の後ろの錏(しころ)をつかんで引けば、錏がちぎれて三保谷は一目散。離れたところでふりかえり、「お前の力は強いなあ」と感心すると、「なんの。お前の首こそ強いなあ」と景清がにっこり破顔する。男と男の、戦場の会話。生命が輝いた瞬間の、屋島の太陽。盲いた景清が、再び見ることのないもの」

続いて、二〇一七年の梅若版の印象。

「去年の六月、喜多流の塩津哲生で同じ『景清』を観たときには、景清と錣を引きちぎられて逃げる三保谷四郎の、生命を賭した男と男の勝負の爽快さと、輝く記憶の鮮明さが印象的だったが、玄祥の景清はむしろ、主家の頽勢を逆転しようとした侍の命懸けの覚悟と、それでも敗北を阻止できなかったことへの口惜しさを、全身にみなぎらせたことで際立っていた。だから屋島の記憶は、今となってもよき思い出どころか、ひたすら苦い。

その闇を見せぬため、涙しながらも景清は早く行けと娘をうながす。しかしなお、去ろうとする娘の行く手に杖を出して立ち止まらせ、後ろから肩に手を当てて名残を惜しむ。未練。孤独。老残。このあたりのリアリズムは玄祥ならではなのか」

今回の浅見真州の景清は、主家滅亡後もおめおめと生き残り、老残の身をさらしていることを、ひたすらに恥じいっている男のようだった。忸怩たる思いをときに制御できなくなり、突如として短気を起こす。正気に返れば、そんな自分も情けない。自己嫌悪の悪循環のなかに、それでも生きてしまっている男である。

屋島の思い出も、とてもではないが誇らしげに語ったり、口惜しさを思い出したりできる対象ではない。惨めな現在の境遇へのコンプレックスが先に立って、含羞とともに控えめに語る。

しかし、それでも語らねばならない。平家の物語を語って聞かせることで、口を糊しているからである。そのことも恥ずかしい。

盲目の景清は、平曲を語る琵琶法師たちの元祖となったといわれる。能の景清も琵琶こそ持たないが、「日向の勾当」と名乗って法師の格好をしている。景清の「さすがに我も平家なり。物語はじめて御慰みを申さん」という詞には、平家方の一員という意味に加えて、平曲の琵琶法師という意味も重なっている。

英雄たちの興亡の間近にいた者が生き残り、以後はその生涯を語って暮らすという生きかたは、常陸坊海尊が源義経の股肱の臣でありながら、衣川の合戦には参加せずに生きのび、それから数百年も生きて、義経主従の話を語り続けたという伝説と似ている。

これは、のちの『義経記』の原型になる義経の物語を口誦で語っていた旅芸人たちが、海尊本人だと偽称、あるいは誤認されたのだろうと考えられる。静御前の墓が日本各地にあるのも、静の物語を語る女芸人が行き倒れになったのを、後世になって静本人だと伝説化されたのだろうと考えられている。

盲目の景清が日向に流罪になったというのも、史実としては証明がなく、平家物語などにも書かれていない。これもやはり、日向にいた平曲の琵琶法師が、後世に誤解されたのかも知れない。

ただ景清が海尊と違うのは、傍観者の語り部に終わることなく、自らも英雄伝説の主人公に昇格したことである。

景清は平家滅亡後に主君の仇を討つべく、鎌倉や奈良で頼朝を狙いつづけ失敗しつづけ、通っていた女に裏切られて捕らえられる。しかし観音の利生により、首を刎ねられたのに生きかえり、盲目も治る、というような伝説だ(女に裏切られて鎌倉勢に襲われるのは、義経記の佐藤忠信の最後にそっくり)。

だが、口承文芸として存在したこの伝説は後世に伝わらずに失われたらしい。田代慶一郎は、『謡曲を読む』(朝日選書)に以下のような推測を書いている。

「『義経記』『曾我物語』の二篇は、世にもてはやされた結果、ついには口承世界を脱して文字に書き留められ、その形を後世にまで残したが、これらの物語の形成期には、同じように語り出され語りつがれながらも、結局途中で流産してしまった英雄伝説も少なからずあったに違いない。謡曲に先行した景清伝説なるものも、『平家物語』に源を発しつつ次第にそこから独立して成長して行き、広く民間に普及しながらも、ついに口承世界を脱することのなかったそういう英雄伝説の一つだったのではないか」

この失われた口承文芸の一部分が脚色され、幸若舞――「舞」といいながら語り物が主――として残った。そこから近松門左衛門が物語を拡大して浄瑠璃『出世景清』の題でまとめ、浄瑠璃のドラマを近代化し、新紀元を画した。これは同じ浄瑠璃の『壇浦兜軍記』など、さまざまな景清物の原型となったとされる。

そうした英雄物語と比べて謡曲の『景清』は、より人間的であるがゆえに見る者の共感を誘い、深い感銘を残す。

三月二十日(土)

新国立劇場で、大野和士指揮の《ワルキューレ》。

三月二十一日(日)春待ち人に

「惜しみても惜しみても、去り行く春を留むる手立て無かりけれども、惜春の思いを忘れめや、夏秋冬とたつきを重ね、再び巡り来る暖かな良き日、春待ち人になるこそうれし、春待ち人になるこそうれしと、この世慈しむ目出度さよ」

(山本東次郎作の狂言一調『うれしき春を』より)

大雨の下、国立能楽堂へ行き山本東次郎家の「山本会別会」をみる。

自分は、能に較べると狂言への関心は今の時点では薄いが、大蔵流の山本東次郎家は特別に愛好している。

人間という、弱くて卑怯で狡猾で愚鈍で矮小で、じたばたするくせにあっという間に死んでしまう、情けないほどにちっぽけな生き物への、無限に大きな愛をかれらの舞台に感じるからだ。

その代表が二〇一七年六月二十九日に国立能楽堂の蝋燭能でみた『蜘盗人(くもぬすびと)』。蝋燭の薄闇のなかに中世の幻が現れたような、一場の夢のような、人間という存在への愛おしさに満ちた舞台だった。

その一方で『月見座頭』のような、ほんの気まぐれであるだけに救いがたいほどに暗い、人の悪意がむき出しになった狂言も見せてくれる。

それは、現当主の四世山本東次郎(一九三七年生)の人柄が、弟の則俊、甥の泰太郎、則孝、則重、則秀、さらに泰太郎の子凜太郎などの一族や弟子たちの協力により、舞台の隅々にまで浸透しているもののように思う。

その一家が狎れあうことなく、団結してつくりあげる特別公演が山本会別会。

初めに能の『翁』。喜多流シテ方の香川靖嗣の翁、凜太郎の千歳、則孝の三番三。『翁』は「能にして能にあらず」といわれるだけに、土俗的な宗教性や芸能性を色濃く残している点が魅力だが、さらに「三社風流(さんじゃふりゅう)」という小書(特殊演出)がつく。

風流を「ふうりゅう」とよむと、上品な味わいを意味するが、「ふりゅう」は反対に派手な大仕掛け。この場合は仮装行列のようなもので、狂言方の三番三の場の後半になったところで、神仏が華やかに登場する。「三社風流」は天照大神(東次郎)、春日明神(則俊)、八幡大菩薩(泰太郎)と三柱の神仏が出て、舞台の祝言性をさらに高める。

しかもここで、三番三は特別に本物の鎧を着て舞う。鎧は重さが二十キロもあるそうで、立っているだけでも大変そう(しかし一九八八年に東次郎がこの小書を復曲したさいの鎧は五十キロあったという)。二〇一九年四月に横浜能楽堂で東次郎が再演したとき、日程が会わずに行けなかったが、それをまたやるというので楽しみにしていた。

世に仇なすものから具足で身を護り、天下泰平、国土安穏、五穀豊穣を祈る三番三。天皇家の天照大神、藤原氏の春日明神、源氏の八幡大菩薩と、王家公家武家の三大勢力の祖先神がセットになっているのは、いかにも中世という感じ。

休憩後、則重の子で五歳の則光がシテをつとめる狂言『しびり』、凜太郎が鷺を真似て舞う復曲狂言『鷺』、大勢が出てきて能のパロディを楽しく賑やかにやる『業平餅』(「急ぎ候ほどに、知らぬ里に着きにけり」という、ワキの謡の定型的詞章のパロディが愉しい)と続き、東次郎が自作の狂言一調『うれしき春を』で太鼓の三島元太郎と共演して締め。

当日のプログラムに寄せた東次郎の挨拶文に、こうあった。

「狂言には『天下治まり、目出度い御代なれば」という科白がたびたび出てまいります。ついこの間まで当たり前に思っていたこの言葉が、幾多の戦乱や疫病を乗り越え、必死に狂言を伝えてきた者たちにとって、どれ程真剣な願いであったかを改めて考えます。一年前は公演を催すことすらできませんでした。また無観客での心の満たされない公演も経験しました。本日はこうして多くのお客様の前で舞台を勤められますことを衷心より有り難く、幸せに思っております」

当日は緊急事態宣言のために客席は市松模様で五割以下。満員ではないのが残念だったが、第二次世界大戦がもたらした惨禍も肌で知っている東次郎の思いと願いは、能楽堂の空間を温かく満たしていたと思う。

この日はオーケストラ・ニッポニカによる一九六四年オリンピック前後の音楽という貴重な演奏会もあり、身が二つあればという思いだったが、山本会を選んだのは間違いではなかった。

『うれしき春を』にあるとおり、過ぎた春を惜しんでいるばかりよりは、またやってくる暖かな良き日、春を待つ人になるほうが心嬉しい。

春が来るごとに、若い凜太郎や則光はすくすく育ってやがて花を咲かせ、さらなる未来につないでいく。そうして、三番三も翁も永遠に生き続けていく。

山本会別会、次は満員の客席の一人として見たい。

三月二十二日(月)コロナ禍の「祀り」

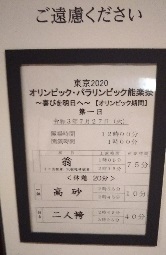

世田谷パブリックシアターで木下順二の戯曲『子午線の祀り』を見る。

個人的平家物語シリーズの第五回。野村萬斎が主役平知盛と演出を兼ねるこの舞台は二〇一七年七月に初演され、自分も同月二十日に見に行った。

四年ぶりの再演となる今回は、若村麻由美の影身の内侍、成河の義経、村田雄浩の阿波民部重能など、主要キャストはほぼそのまま。しかしコロナ禍という事情のため、三十一人いた役者を十七人に減らし、セットも変更。

上下二段の舞台と複数の移動可能な階段で構成されていた前回に対し、今回は別の作品からの転用という三日月形の半円が主なセット。鎧の草摺のようにも見える階段に対し、三日月は兜の鍬形のようでもある。

二〇一七年の舞台。壇の浦の平家勢 撮影=細野晋司 スパイスの紹介ページから

二〇二一年の舞台。壇の浦の平家勢 撮影=細野晋司 ステージナタリーの紹介ページから。

三日月盤の上を走り回りながら薙刀を振るう能登守教経(松浦海之介)最後の奮戦の殺陣などは、迫力とスピード感があった。だが人数が減ったため、壇の浦の開戦前の平家勢の「群読」は、前回の大人数の密集による力強い昂揚が見事なものだっただけに、肩すかしに感じられた。

台本をかなり縮めたことの影響も小さくなかった。前回は二十分の休憩を含めて三時間五十分かかったが、今回は各幕二十分ずつ短縮して三時間十分。

たしかに、前回は自分もやや長すぎると思った。しかし二割もカットしてしまうとさくさく進みすぎて、ストーリーを追うだけの感じが強くなる。人物描写が表面的で浅薄になり、台詞の奥に広がる心のときめきや動揺を感じにくくなる。複数の人間の運命が弄ばれていく歴史大ロマンという、平家物語ならではの宿命の重みと深みが薄れてしまうのだ。

今回の舞台で改善された部分もあり、たとえば最後の知盛入水の部分は、海の果てしなき深さと、蒼空までの遠さを感じさせた。

もう少しカットを控えめにし、人数を元に戻した、コロナ後の三回目の上演を期待したい。それだけの古典的名作であると、今回もたしかに感じた。

三月二十四日(水)濱田滋郎さん急逝

音楽評論家、スペイン文化研究家の濱田滋郎さんが二十一日に八十六歳で急逝されていたことを知る。

稼業の大先達であり、若いころからご文章を愛読してきただけに、思いはつきない。

二年前の一月、「レコード芸術」の人気連載「青春18ディスク」のために十代のころのお話をうかがえたのは、私にとっても大切な思い出である。日比谷高校を座骨神経痛で一年で中退され(あの坂を登って通うのがつらくてねえ、でもレコード屋には行ける座骨神経痛でしたと笑っておられた)、ご自身言われるところの家事手伝い、今でいえばニート生活のなか、独学でスペイン語とギターを学ばれ、スペイン音楽のレコードの解説文の翻訳をきっかけに世に出られた。

そのころのお話をうかがうなかで、当時のご自宅が大田区田園調布、中学校が久ヶ原、そして大岡山の古物屋でSP盤を偶然に見つけて買った話などは、自分も同じ東急沿線の緑が丘で、中坊時代の行動範囲がかなり重なっていたから、三十年近く時代が違うとはいえ、地元の風景が目に浮かんでとても楽しいものだった(大岡山を「おおおかやま」ではなく「おーかやま」と呼ぶ、地元民ならではの読みかたも懐かしかった)。

最後にお会いしたのは昨年十一月、音楽の友ホールで行なわれたレコード・アカデミー賞選定会議のときだった。終了後、「素敵なご文章を本当にありがとうございました」と、私がご著書の『約束の地、アンダルシア』(アルテスパブリッシング)をレコ芸八月号で紹介したことへのお礼のお言葉をくださった。

しかし素敵なのは拙文ではなくご著書のほう。次のご本も楽しみにしております、とお話ししたのだったが……。いまはご冥福をお祈りするのみ。

宣伝になって恐縮だが、前述の『青春18ディスク』はムックになって購入可能。濱田先生のお話、ぜひお読みあれ。久石譲さん、仲道郁代さん、ヤマザキマリさん、恩田陸さん、片山杜秀さんなどほかの語り部も豪華。

私はなぜかギター系担当で(笑)、荘村清志さんの回も担当した(これもものすごく楽しいインタヴューだった)。また昔のレコ芸の特集「人生の50枚」も転載され、私もその末席を汚している。

三月二十七日(土)

十四時からすみだトリフォニーで新日本フィルの演奏会。鈴木秀美の指揮で、ベートーヴェンの三重協奏曲と交響曲第五番。

十八時からはサントリーホールで東京交響楽団の演奏会。井上道義の指揮でベートーヴェンのピアノ協奏曲第四番(独奏:北村朋幹)とショスタコーヴィチの交響曲第六番。

三月二十八日(日)『黄金の日日』再び

四月からNHKのBSで、一九七八年の大河ドラマ『黄金の日日』が、修復の上で再放送されるとこと。

『黄金の日日』は、全編のDVDを購入している唯一の大河ドラマ(ほかにも欲しいものはあるが、昔のは総集編しか残ってない)。しかし新たに修復しての放映となると、毎週見るしかない。

能の宗家の家を扱った『俺の家の話』(すごく面白かった。コロナ禍のマスクを能面とプロレスのマスクマンにつなげて、すべてを夢幻能のように。マスクだけで中身がないという主人公は悲しかったが、誰もがそうなのかもしれない)が終って悲しかったが、四月からは『青天を衝け』と並行してこれを見よう。

四十三年の歳月を隔てて、ともにテーマ音楽が尾高さん指揮というのも面白い因縁(しかも『黄金の日日』の曲と演奏は大傑作)。

三月二十九日(月)モーツァルト!

王子ホールで、藤田真央の「モーツァルト ピアノ・ソナタ全曲演奏会」の第一回。「清らかな始まり」と題して、ハ長調の作品ばかりでそろえた。

・ピアノ・ソナタ第七番

・フランスの歌〈ああ、お母さん聞いて〉による十二の変奏曲

・ピアノ・ソナタ第十六番

・六つのウィーン・ソナチネ第一番

・ピアノ・ソナタ第一番

・ピアノ・ソナタ第十番

これまでに聴いたモーツァルトの演奏が素晴らしかったので楽しみにしていたが、期待を上まわる見事な快演。

軽やかに弾み、俊敏に音色を変え、まさに玉を転がすような推進力と活力をもったモーツァルト。正直にいって、日本のピアニストがこれほどに柔軟で快活な魅力にみちたモーツァルトを聴かせてくれる日が来るとは思ってもいなかった。

全五回の第一回。これからもほんとうに楽しみ。なんとしても聴きに行く。

四月三日(土)お豆腐狂言

紀伊國屋サザンシアターで、狂言の茂山千五郎家による「お豆腐の和らい」。

茂山千五郎家は二世と三世の茂山千之丞を主な作者として、新作にも力を入れている。そのうちの三本をまとめて公演するもの。

・『ニンジャカジャと大名、そしてちょっとタロウカジャ』茂山童司(三世茂山千之丞)作・演出

・『維盛』帆足正規作、二世茂山千之丞演出

・『妙音へのへの物語』二世茂山千之丞作・演出

茂山千五郎家らしい、にぎやかで楽しい関西風の舞台。謡いながら何人かが手で囃す箇所は、会場によっては客席の手拍子が盛大に加わるのだろうと思った。東京の観客はおすましなところがあるので、今回そうはならなかったが。

先月からの平家物語強化月間の続きとして『維盛』を見たいと思っていたのだが、どういうわけか途中で睡魔に襲われてしまい、語ることができず。

四月六日(火)2+1

新国立劇場で《夜鳴きうぐいす》《イオランタ》の二本立てを見たあと、ハクジュホールで「N響チェンバー・ソロイスツ」。後者は日経新聞に評を書く。

終演後はひさびさに代々木八幡駅前の「なつめ」で夕食。鶏ささみとアボカドの焼きレモンのドリア。美味。

四月七日(水)還暦の東京文化会館

ようやく〆切機雷原を潜り抜け、六日から浮上してコンサート通い再開。

午後に国立能楽堂で『熊野』、夜に東京文化会館で「東京文化会館バースデーコンサート」と、昨日に続いてはしご。コロナ禍は相変わらずだが、クラシックや古典芸能の公演に関してはコロナとの共存態勢が整ってきたようで、忙しいのはありがたいこと。『熊野』の話は後日に譲って、ここでは上野の話。

六十年前の一九六一年四月七日に開館した、その還暦を祝うもの。赤いちゃんちゃんこは着ていなかったが、代わりに東京春祭の桜色の幟に包まれていた。

佐渡裕指揮東京都交響楽団の演奏で、ワーグナーの《ニュルンベルクのマイスタージンガー》第一幕への前奏曲とヴェーゼンドンク歌曲集(メゾソプラノ:藤村実穂子)、ドヴォルザークの交響曲第9番《新世界より》というプロ。

佐渡が都響を振るのは珍しい。欧州から帰国したばかりの大野和士が待機期間に引っかかったためらしい。しかし佐渡は最後のスピーチで、自分が翌月の五月に生まれたこと、開館直後の四月末から旧師のバーンスタインがニューヨーク・フィルと初来日して演奏したことなどを話して、つながりを納得させる。

ということは、アンコールは《キャンディード》序曲でドンと盛りあげるかなと思ったら、バーンスタインのディヴェルティメントからのワルツと、ストラヴィンスキーのグリーティング・プレリュードで、ユーモアを交えて終らせた。ダイナミックな音楽。

ヴェーゼンドンクの藤村さんの歌が見事の一言。最初はやや響きが硬くてフリッカっぽかったが、次第に調子を上げ、「トリスタン」の音楽や「剣の動機」が木霊する、ワーグナーならではの冥い官能の世界に引きずり込んでくれた。月末に大野&都響で歌う《大地の歌》への期待がいやが上にも高まる。

それにしても木管をはじめとして、都響の響きがきれいなこと。やはりこのホールで育ってきたオーケストラだけに、ここでの鳴らしかたを熟知していると実感する。そして、自分の耳もやはりここの響き、残響少なめのすっきりした響きが原点なのだということを、あらためて感じた。

《新世界より》の第二楽章を聴きながら、そういえば自分が生まれて初めて東京文化会館に来たときに聴いたのも、この曲だったと思い出す。

高三の自分が初めて自分で買ったコンサート。一九八〇年十一月二日、マゼール指揮ウィーン・フィル。第二楽章後半の弦首席だけの室内楽になるところが、息をのむようにきれいだった。それから四十一年たった今日の都響もまた、きれいだった。

《新世界より》は、六十年前の落成披露演奏会でも演奏された曲目だった。ただし都響はまだなかった。

金子登指揮の東京藝術大学音楽学部の管弦楽研究部(現在の藝大フィルハーモニア管弦楽団)が、チャイコフスキーの《弦楽のためのセレナーデ》、モーツァルトのピアノ協奏曲第二十三番(独奏:安川加寿子)、そして《新世界より》を演奏したのだった。

このことは、「東京・春・音楽祭2021」のプログラムに寄稿するために調べて知ったことだった。てっきりNHK交響楽団かと思っていたら、そうではなかったのが面白かった。N響はシュヒターの指揮で、当日昼の落成式典で演奏しただけ。

しかし考えてみれば、藝大オーケストラは日本最古の交響楽団として、交響楽運動揺籃の地、上野の東京音楽学校奏楽堂で数多の名曲を日本初演してきた「和製パリ音楽院管弦楽団」なのだから、奏楽堂から東京文化会館へと上野の「オーケストラの宝灯」を受け渡す者として、最適の存在なのだった。

そしていまはここに都響がいる。四十年後の百歳のバースデーコンサートを自分が聴くことはたぶんないだろうが、都響はいるだろう。そのとき響くのは、どんな《新世界より》なのだろう。

四月八日(木)来日音楽家の春

午後、東京文化会館小ホールのホワイエで東京・春・音楽祭の記者会見。バブル方式でホテルに自主隔離中のムーティもリモートで登場。写真左のモニターにこの後映し出されたが、肖像権の関係で撮影禁止。

今回はストリーミング配信に力を入れている。そのなかでも、ムーティのイタリア・オペラ・アカデミーが無料で聴講できるのが素晴らしい。

一昨年の《リゴレット》は一日だけ、指揮者と歌手それぞれのマスタークラスを聴講させてもらったが、ものすごく面白かったし勉強になった(感想を二〇一九年三月三十日の日記に書いた)。

今年はコロナ禍で無観客だが、代わりに無料でネット配信される。これはイタリア側の厚意で実現したそう。時間割はまだ発表になっていないが、時間の許すかぎり視聴したいと思う。

ほかにもいろいろな話があったうち、海外の音楽家来日実現の経緯について。

入国禁止となっていた二月から、春祭は単独で動き出したそうだ。最初に外務省にきくと、まずは他の省庁に働きかけてくれ、ウチが動くのは話がすべてまとまってからの最後だ、といわれた。それなら文化庁にきこうと思ったが、どこが担当なのかがまずわからない。以前から別のことでつきあいのあった文化庁の人にきいてみると、ここが担当ではないかと紹介してくれた。

そこでやっと話が進み出した。来日できるのは「公益性の高い者」。しかし公益性が高いとはどういうことなのか、具体的な基準はない。文化庁が窓口になって他の省庁と話を進めてくれるが、どこまで進んでいるのかはわからない。

前例のない事態だけに、とにかくこれを機会にやりかたをつくろうということで、申し入れる側も文化庁の側も試行錯誤で時間がかかる。話がまとまる前に時間切れでいくつかの公演が中止となるなか、どうにかムーティたちの来日が可能になった。

新国立劇場も同時期に春祭とは連携なしに動いていたようで、前後して指揮者と歌手の来日が認可されたという。

結果論で揚げ足を取るのは簡単だが、先例主義を基本とする人たちが話をまとめるのは、とにかく大変だったろう。

──道は初めからあるものではない。不屈の意志と勇気と、探究心をもった生き物の足跡がやがて道になる。

そんなことを思った。情報が限られているので、あくまでも現時点の感想に過ぎないが。

四月十日(土)ムーティと三谷礼二さん

昨夜のムーティによる《マクベス》についての講演、自分はきけなかったが、《リゴレット》第二幕終盤の「avrai」をバリトンが引き延ばすのがけしからん、という話があったという。

これは八日の記者会見(歪められていない真のヴェルディを知るために大切なのは、スコアと手紙とトスカニーニだ、と言っていた)でも話していて、ムーティにとっては大切なポイントになる話。

一昨年のオペラ・アカデミーをみたときは、ちょうどここを若手指揮者に教えていて、とても面白かった。そしてそのとき私が思い出したのは、亡き恩師の三谷礼二さんが一九六七年か六九年のヨーロッパ・オペラ行脚で体験したという、カプッチッリの物凄いリゴレットの話だった。これについては、二〇一九年三月三十日の日記に書いている。

ムーティの《リゴレット》の指揮は素晴らしかったし、カプッチッリみたいな「avra~~~~~~~~~~~~~~ⅰ」も、かなうものならいつか聴いてみたい。それが客であることの快感だ。

そして、特別に無料で公開されているイタリア・オペラ・アカデミーのネット中継をみる。やはり面白くためになる。

以前にも書いたが、ムーティはスカラ座に君臨した時代はどういうわけか、歌手の高音などの部分的な問題以前に音楽そのものが硬直していて、自分も苦手だった(トスカニーニの一九四八年以後の録音に顕著な硬直とよく似た弱点)。

しかしスカラ座を追われて(人間不信になるような、とてもつらい経験だったらしい)、ローマに移って東京春祭によく来るようになったあたりから、七十年代のフィレンツェ時代までのような伸縮性と弾力のある、情熱的な音楽を取り戻したように思う。その響きには、ほんとうにヴェルディ演奏における人間国宝的な価値がある。

――後期の作品とは違って、《マクベス》のような初期作品では当時の楽器の性能から、金管は音の減衰を早めにして、ひっぱらないように。ピリオド・スタイルの発想。

――指揮法はパスタをつくるときのように腕で円を描いて、そのなかに拍子が入っている(それより前に言っていた、イタリア流では手首のやわらかな動きが大切というのは、この拍子の表出にかかわるのかも)。刻んだり、派手に動いたりしてはいけない。それが「トスカニーニ流だ」というあたり、一般的な思い込みとは違っていて、じつに面白い。でも納得。

――マクベス夫人のアリアに入って、いよいよ歌いまくるムーティ。ムーティはデ・サバタとカラスの演奏が最高だといっていたけれど、ここはレナータ・スコットの歌と声と表現を頭の中で鳴らしてやると、すごくしっくり来る感じ。

十六時二十分で配信終了。歌手リハは配信がないのか、それとも今日はやらないのかは不明。BGMにして仕事しようと思ったが、聞きほれてしまってとても無理(笑)。若いオーケストラの反応がじつに俊敏で鋭敏なのも気持ちよい。

トスカニーニのオケ・リハ録音もそうだが、歌手なしの優れた演奏って、ヴェルディの書いたオーケストラの表現がいかに凄いかを明確にわからせてくれて、じつに啓示的で勉強になる。もちろん、歌手のパートをなんとなく頭の中で鳴らせるぐらいの知識は必要だろうが。

明日からも楽しみだが、社会生活との折り合いをどうつけるかが課題。

三谷さんの思い出に触れてから三ツ橋 敬子指揮のNHK交響楽団を聴きにサントリーホールに行くと、最後に鳴り響いたのはなんと、マダム・バタフライの愛の二重唱。

森谷真理も福井敬もN響もよかった。三谷演出最大の成功作は、もちろんこのオペラ。こういう符合というのはなんというか、たまらないものがある。そういえば今年は没後三十年。

四月十一日(日)レクイエム

東京・春・音楽祭、ムーティのオペラ・アカデミーをネットで楽しむ(ムーティの歌唱についての主張は主張として、まずはあのダイナミックで熱く、きわめて雄弁で劇的なヴェルディの響きに触れてみることが何よりも大切だと思う。トスカニーニの人気と評価が高かった理由は「楽譜に忠実」というスローガンを掲げたからではなく、物凄い音楽をつくっていたから、というのと同じこと)のと並行して、東京文化会館での演奏会通いもようやく開始。

今日は大ホールでシュテファン・ショルテス指揮東京都交響楽団、東京オペラシンガーズほかによるシューベルトの交響曲第四番《悲劇的》とモーツァルトのレクイエム。

いかにもドイツの歌劇場の楽長として実績を積んできた人らしい、しっかりした力感のある音楽。日本人指揮者の端正な拍節感にこのところ聞きなれていたので、低音から波動するようなその響きが新鮮。

ただ、指揮者の思いと客席の雰囲気にはズレがあったように感じた。

まずショルテスは、シューベルトの交響曲を昔風に、かなり重厚に演奏した。独唱四人が黒一色の服でそろえたレクイエムは、途中のラクリモーサではなく最後のコムーニオにクライマックスを置いて、じっくりと描いていった。

こういうあたり、今日が東日本大震災から十年と一か月、という日付の厳粛さを意識したように感じたのだが、客席の側が必ずしもそうではなくてカジュアルな雰囲気なのに、指揮者が少しとまどっている印象も受けた。

もちろん、主催者側が特にそのように告知したわけでもなし、日本人の大部分は非キリスト教徒なのだから、どのような心持ちでこの演奏会に臨もうと、聴衆の自由なのだけれども。

四月十二日(月)フォーコ!

写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページから

写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページからムーティのオペラ・アカデミー、東京文化会館に移って、歌手も合唱も入ったトゥッティのリハーサル。空間と編成が大きくなったぶん、ムーティのエネルギー放射もさらに強まって、ますます元気そう。ほんとにすげえ(笑)

全アンサンブルがそろったことで、ますます元気になってきている感じ。これが本物の「歌劇場のディレットーレ」という人種なだろう。

「fuoco!」と叫んだあと、「日本語ではなんて言うんだ?」とたずね、長原コンマスが「炎」と教えると「ホノオ~!」と迫力たっぷりに叫んでから、「自分も日本語を勉強しないといけないね」と笑わせる。

トスカニーニもリハーサルで「fuoco!」と叫んだときは凄かったし、それに応えてNBCの弦が、火の出るような音を出したのを思い出した。トスカニーニは本当に怖い声だったが(笑)。

第一幕のフィナーレ。まさしく「勇将の下に弱卒なし」という感じ。これは本番がとてもとても楽しみ。

写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページから

写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページから夜は東京文化会館小ホールで、フォルテピアノの川口成彦と古楽オーケストラ《ラ・ムジカ・コッラーナ》の演奏会。

オーケストラといってもヴァイオリン二、ヴィオラ、チェロ、ヴィオローネという弦楽器五人の最小サイズ。

曲はモーツァルト、C・P・E・バッハ、ベートーヴェンの古典派プロ。フォルテピアノは十九世紀前半に日進月歩の勢いで大発展した楽器なので、数年の違いで機構も響きも音量も音域も大きく異なる。ここで川口が使用したのは、今回の作品群にふさわしい年代の一八九五年頃のヴァルターの楽器のレプリカ。

響きがかなりチェンバロに近く、ピリオド楽器の弦楽五重奏相手でも、ときにソロが聞こえにくいほど音量が小さい。しかしその繊細さを活かした多彩な表現が見事で、とくにベートーヴェンのピアノ協奏曲第二番ではエコーのようにくすんだ音を出すなど、とても面白かった。

四月十三日(火)七十五年、七十九歳

写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページから

写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページから昨日に続いて東京文化会館小ホールで「都響メンバーによる室内楽」。コンサートマスターの山本友重など弦楽器奏者七人によるアンサンブル。

前半のドヴォルジャークの弦楽五重奏曲も、都響の特色そのままのがっちりと立体的で明快な、シンフォニックな響きが気持ちよかった。しかし今回のお目当ては後半のR・シュトラウス作品で、弦楽六重奏による歌劇《カプリッチョ》の前奏と、《メタモルフォーゼン》の弦楽七重奏版(レオポルト編曲)。

《メタモルフォーゼン》は偏愛する曲だが、よい演奏に接する機会はなかなかない。「二十三の独奏弦楽器のための習作」と副題にあるように、単純な弦楽五部の合奏ではなく、二十三人の独立性が高い点に特徴があるが、それだけにうまく演奏しないと混濁して、単調な音楽に終始する可能性があるためだ。

七重奏だと響きの厚みは減るが、テクスチュアが明快になるので、とりわけ今夜のように高水準の演奏だと、音楽の構造が透かし絵のように浮かびあがる。シュトラウスは下書きの段階では七重奏で曲の途中まで書き、その後で二十三重奏に拡大したという。この下書きを元に最後まで編曲したのがレオポルト版で、近年演奏や録音の機会が増えている。

自分が聴くのも三回目で、最初は二〇一四年の同じ「東京・春・音楽祭」で、シュトラウスをテーマとするマラソン・コンサートで、ウェールズ弦楽四重奏団を中心とするメンバーのものだった。

今回は先に《カプリッチョ》の前奏が取りあげられたので、二作品の相似がいっそう露わになる。

オペラの「改革者」グルックの時代を舞台に、そこから始まるワーグナーなどドイツ・オペラの黄金時代を愛おしむような《カプリッチョ》。ミュンヘン、ドレスデン、ベルリン、ウィーンなどが空襲を受け、伝統ある大歌劇場が軒並み灰塵と化した悲しみのなかに書かれた《メタモルフォーゼン》。両者の精神は、たしかにひとつながり。

後者の最後、ついに姿を現す《英雄》交響曲の葬送行進曲のテーマ。変容を重ねてたどりつく、輝かしき過去の世界への挽歌。一九四六年に初演されているので、今年は七十五周年。

家ではトスカニーニのCDを聴く。

ムーティの情熱にあおられて、その流祖(ムーティはトスカニーニのアシスタントだったヴォットーに学んだので、自らをその孫弟子と位置づけている)の演奏を聴きたくなった。

やはりイタリア・オペラ、それもミラノ・スカラ座を指揮した盤が聴きたい。ということで一九四六年五月十一日の、スカラ座再建記念演奏会のライヴ。

スカラ座もドイツ各地の歌劇場同様、一九四三年八月の空襲で大きく損壊し、公演が不可能になっていた。しかし終戦一年後に修復され、そのこけら落としを指揮したのが、一九二九年以来十七年ぶりの帰還となったトスカニーニだった。

イタリア・オペラ黄金の一世紀を彩るロッシーニ、ヴェルディ、プッチーニ、ボーイト四人の傑作オペラの聞きどころを集めた演奏会。

ロッシーニの《ウィリアム・テル》のバレエ音楽での圧倒的な生命力、ヴェルディの《ナブッコ》序曲の燃えたぎるようなカンタービレ。

強く大きく響いて安定してはいるが、そのぶん重いNBC響とはまるで違う、澄んで軽やかなスカラ座の弦の響き。叩くのではなく跳ねるそのリズムの躍動。

ヴェルディのテ・デウムは、トスカニーニが作曲家直伝でイタリア初演を指揮した作品。ここでソロを歌うテバルディは、この日がスカラ座デビュー。

一九一五年以降、じつはプッチーニ作品をあまり指揮しなくなっていくトスカニーニが、唯一好んでいたのが《マノン・レスコー》。ここではその第三幕。トスカニーニの指揮で聴くと、まるでフランス・オペラのように優美軽快に響くのが興味深い。トスカニーニに抜擢され、ファルスタッフを生涯に千二百回歌ったバリトン、スタービレがレスコー役なのも嬉しい。

この第三幕のラストでは、名テノールのジーリが楽譜にない高音を高らかに歌いあげて歓喜をあらわす映画が残っている。同じことをやったテノールは聴いたことがないが、面白いことに名ソプラノのオリヴェロがマノンを歌ったとき、同じ叫びを追加して喜びを表現した。

もちろんトスカニーニは、ムーティ同様にそんなことは許さない(笑)。その代わりにオーケストラが、歓喜の激情を爆発的に響かせる。

しかし三種とも一度聴いただけで忘れられなくなるような、オペラ的快感と感興にみちた演奏。

最後は《メフィストーフェレ》プロローグの、轟然たる響きの奔流で締め。二〇一六年の東京・春・音楽祭で、ムーティが素晴らしいナマを聴かせてくれたのを思い出す。

いくつかのレーベルから出ているが、今回聴いたのはスキラ社発行のCDつき書籍。スカラ座の歴史的録音を用いて、公演ポスターを表紙にしたこのシリーズは、CDケースとは違った紙製ならではの親密さがあり、音も聴きやすく、写真が何枚も入っているのが嬉しい。

トスカニーニ生誕百五十年の二〇一七年に出たもの。そういえばこのスカラ座演奏会も、《メタモルフォーゼン》初演と同じく今年が七十五周年。そして奇しくもこのときトスカニーニは、今のムーティと同じ七十九歳。

四月十六日(金)オペラ・アカデミー

今日は若手指揮者の出番はなく、完全にムーティの指揮によるトゥッティのリハーサル。自主隔離中からZoomで歌手たちとはリハーサルをしていたそうなので(八日のリモート記者会見時もそのあとに歌手リハがあると言っていた)、言葉の指示はほぼオケ相手にだけ。

四月十七日(土)井伊大老となぜか二部

大河ドラマ「青天を衝け」の公式ツイッターから

大河ドラマ「青天を衝け」の公式ツイッターから大河ドラマ『青天を衝け』で岸谷五朗が演じた井伊直弼のキャラクターは、史実に近いかどうかは別として、その性格づけがとても面白かった。

まがい物、その地位にふさわしくない者として信頼されていないという不安を抱えた、自分に自信のない男。

三十過ぎまで部屋住みの庶子として無為のまま趣味に生きてきた人物が、兄の死によって世子となり、当主となった。しかしその家は、徳川将軍家の譜代筆頭という特別の家柄。大老という特別の役職につけるけれど、逆にいえば老中などの実務経験なしに、いきなり幕閣の頂点をやるしかない、特別の家柄。

大老になって突然降ってわいたみたいに登場させるドラマが多いなか、今回は老中首座の阿部正弘の在世中から、その他大勢の大名の一人として顔を出していたのがよかった。そんな男が、阿部急死後の混乱のなかで、得意の茶の湯を通じて将軍家定の信任を得る。そうしていきなり大老として、幕政の表舞台に立たされることになる。

家定もやはり、将軍のまがい物という不安を抱えていたので、似た者同士の二人は共感し、依存しあう。そのため、譜代筆頭としての井伊の高い忠誠心と義務感は、家定という個人に向けられる。家定のひねくれた意志を忠実に実行する役を引き受けることになる。

これが、やはり高い忠誠心の持ち主である慶喜との決定的なズレ。慶喜の忠誠心は徳川将軍家という「機関」に対してのものであり、特定の個人に向けたり、その結果として派閥抗争をしたりすることは愚かだと思っている。これが井伊には理解できない。

井伊の小心者ぶりが、反動として安政の大獄という陰惨な恐怖政治、密偵政治の呼び水となるというのは、一つの解釈として面白かった。

ただ、いきなり次の回で桜田門外の変になったのは、急ぎすぎで惜しい。

あと一回、安政の大獄の暗黒とその残虐な弾圧をじっくりと描いたほうが、恐怖政治が攘夷熱で日本中を沸騰させ、ついには幕府崩壊を招く結果になることを意識させられたように思う。

安政の大獄は昭和後期のドラマなら、戦前戦中の特高や憲兵の陰険と残虐を肌で知る新劇人などがそこらじゅうにいたから、放っておいても陰惨な雰囲気が出たが、今はそうはいかない。

特に、橋本左内の描写があれだけで終ったのはもったいない。松平春嶽との妖しい関係を、風呂で背中を流す場面でせっかく暗示したりしていたのだから。

左内と春嶽だけでなく徳川斉昭と藤田東湖、慶喜と平岡円四郎など、幕末独特の大名と腹心の家臣の篤い関係も描いていただけに、井伊と長野主膳(『花の生涯』で佐田啓二が演じたのが有名だが、自分は『翔ぶが如く』で数回だけ出てきた伊藤孝雄の悪役ぶりが好きだった)の関係も描いてほしかった。

自分が奔走して家定の後継に据えた家茂との微妙な関係も、もっといろいろ描けたように思う。

井伊の狂言好きという一面を描いてくれたのは嬉しかったが、これも急ぎすぎて説明不足の描写に終わってしまった。

このとき井伊家から扶持を受けていた茂山千五郎家の現当主が、ドラマでも狂言『鬼ヶ宿』の一部を演じていた。

茂山家のユーチューブ・チャンネルでは、井伊家と茂山家との関係がわかりやすく説明されている。

YouTubeで逢いましょう!〜愛された狂言たち〜

YouTubeで逢いましょう!〜愛された狂言たち〜千作という別名ができた由来が、井伊家と禁裏への出演時に名前を使いわける必要からというのは面白かった。『鬼ヶ宿』もここで通して見ることができる。これは井伊が本当に自ら作って茂山家に下された作品で、初演は桜田門外の変の二週間ほど前だったという。

男が久しぶりに恋人の家を訪ねると、女はとっくに愛想を尽かしていて、男など邪魔なだけ。外へ酒を買いに行かせてしこたま呑ませ、歌わせ舞わせて、男をいい気分に酔わせたところで、女は突如として鬼となって襲いかかる。男はあわてて逃げていく。

愛憎の感情がどこかで入れ替わってしまい、気持がずれていく男女関係、ひいては人間関係の機微を示そうとしたらしいこの狂言を、安政の大獄の最中に面白がってつくっていたという井伊の心理。

このへんは、やはり大河でじっくりやってもらいたかった。

この日は昼と夜で演奏会をはしご。

まず東京芸術劇場でNHK交響楽団の演奏会。指揮は鈴木雅明。

・ハイドン:交響曲第九十五番

・モーツァルト:オーボエ協奏曲(独奏:吉井瑞穂)

シューマン:交響曲第一番《春》

夜は十八時からサントリーホールで東京交響楽団の演奏会。指揮は原田慶太楼で「正指揮者就任記念コンサート」。

・ティケリ:ブルーシェイズ

・バーンスタイン:セレナード(ヴァイオリン:服部百音)

・ショスタコーヴィチ:交響曲第十番

ところで最近のクラシックのコンサートでは、防疫のためにチケットの半券は自分でもぎり、プログラムも積んであるところから自分でとる形式が多い。

問題なのは、東京交響楽団のプログラムだけ、一部とろうとしてなぜか二部とってしまうことが多いこと。

今日は休憩中に隣席の奥田佳道さんがプログラムを読んでおられたので、

「自分、なぜか二部とっちゃうんですよね」と言った。

すると奥田さんがぷっと噴き出し、手にもったプログラムを見せてくれた。

やはり二部あった。

なぜこうなるんでしょうと、同病相哀れむ。二年前なら一部は読まずに戻しに行くが、今は防疫上そういうわけにはいかないので、しかたなく持ちかえる。

原田の「東京交響楽団正指揮者就任記念コンサート」、ハイカロリーでエネルギッシュ、若い力にみちた気持のいい演奏会だった。これからも楽しみ。

たくさんのお客さんも同じ思いで、最後は一般参賀にスタンディングオベーション。希望の光は人を笑顔にする。

でもプログラムは二部。

四月十九日(月)『熊野』と中世の京都

能の『熊野』と京都の話。この能は十日前の七日に国立能楽堂で見たばかり。

《月間特集 日本人と自然 春夏秋冬》

・狂言『土筆 (つくづくし)』善竹彌五郎(大蔵流)

・能『熊野(ゆや) 村雨留(むらさめどめ)』観世銕之丞(観世流)

まず「くまの」ではなく「ゆや」と読むのが初心者には難しい。シテ方五流のうち喜多流だけは『湯谷』と書くので読みやすい。ただどちらにしても、この能の主人公である才色兼備の女性の名前だとは、なかなか想像しにくい。

平家全盛期の京。平宗盛(ワキ)は遠江国池田の宿の長、熊野(シテ)を愛人として京に呼び寄せている。

「宿の長」というのは宿場の遊女の統率者を意味する。昨年十月七日の日記で『江口』について書いたことだが、応仁の乱ぐらいまでの中世日本では、女性の財産権や旅など行動の自由がかなりの程度認められていて、近世の父系制社会とは様相がかなり異なっていたらしい。熊野もそのような地位にある女性である。

しかし熊野の老い先短い母が、最期に一目あいたいから帰って来いと手紙を書いて、縁者の朝顔(ツレ)に託して京に上らせる。

朝顔から手紙を見せられた熊野は狼狽し、宗盛に帰国の許可を願うが、花見の宴をするから待てと許されない。そして宗盛邸から牛車に同乗し、清水寺に向かう。駘蕩たる春の都の景色を讃じつつ、目に入る寺々に母の無事を祈る熊野。

宴が始まり、客をもてなす熊野は、宗盛の所望で舞を舞う。そのとき俄か雨が降りだし、花を散らすのを見た熊野は、筆をとって短冊に歌を記す。

「いかにせん都の春も惜しけれど、馴れし東の花や散るらん」

この歌に感心した宗盛は、突如として帰国を許す。都に帰るまでお供をしていては、そのあいだに宗盛の気が変るかも知れないと、花見の場からそのまま帰国の途につく。

俗に「熊野松風に米の飯」、つまり能の『熊野』と『松風』は毎日食べる米飯と同じように飽きのこない名曲といわれる。特に有名なのは、宗盛邸から清水寺までの道行の場面。

舞台には牛車を模した作り物が置かれて、熊野役のシテはその中に立って乗っていることを暗示する。動作は手や面の動きなどほんのわずかに抑えられ、道中の景色も熊野の心理も、地謡とシテが謡う詞章によって語られるだけ。言葉がほぼすべてのイメージを喚起していく、まさに能ならではの魅力に満ちた場面。

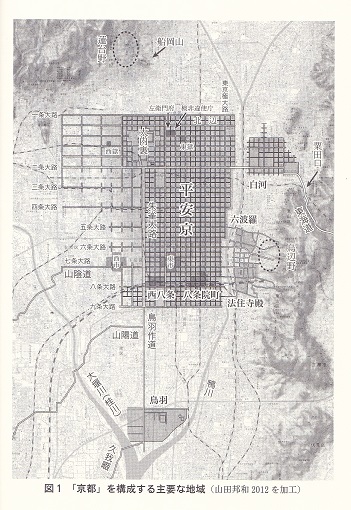

少し前に読んだ二冊の新書に中世の京の地理が書かれていたので、以前よりも雰囲気を頭に浮かべやすくなった。

桃崎有一郎の『「京都」の誕生 武士が造った戦乱の都』(文春新書/二〇二〇)と伊藤正敏の『寺社勢力の中世―無縁・有縁・移民』(ちくま新書/二〇〇八)の二冊。

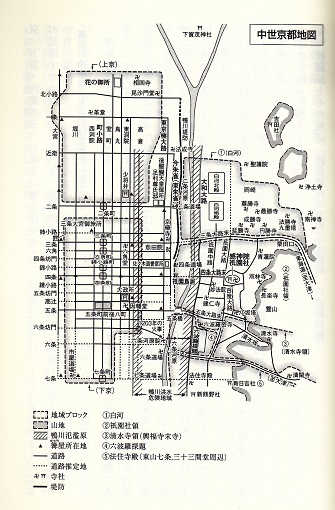

中世の京都は、桓武天皇が建設した平安京とは異なる姿になっていた。それは寺社と武家が手を加えたものだった。

そもそも平安京は、計画どおりには機能していなかった。摂関期の頃に実際に市街となっていたのは東半分の左京だけで、しかも四条より北側に人口が集中していた。平安京の北東の四分の一ほどの部分しか、都市の態を成していなかったのだ。あとは湿地などのため、人が住むには適していなかった。南端の九条大路にある羅城門(羅生門)が、鬼が棲みつくほどに荒廃したのも当然である。

放置された西半分の右京に代わって発展したのは、鴨川を渡った東岸から東山にかけてだった。桓武帝が洛中、つまり平安京の内部には東寺と西寺以外の寺社の建立を禁じたためにその周縁、なかでも鴨川の東岸地帯に大きな寺社が建つことになったからである。

当時の寺社とその周囲は貴賤を問わず人が集まる、賑やかな場所だった。特に大きいのは祇園社(現在の八坂神社)と清水寺で、前者は比叡山延暦寺、後者は南都興福寺の支配下にあり、それぞれの「京都支店」として張りあっていた。

この二つの社寺と洛中を結ぶのは、四条と五条(現在の松原通)から東に伸びて鴨川を渡る二つの橋だった。

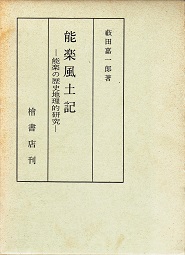

室町時代に鴨川に架かっていた橋は、藪田嘉一郎の『能楽風土記』(檜書店/一九七二)によると、祇園橋と清水橋とも呼ばれた四条と五条の二つしかなかった。当時の橋は官製ではなく、民間の拠出金で作られて管理されており、その勧進元は寺社、すなわち祇園社と清水寺だった。両社寺に大きな財力があるからこそ、橋を架けることができたのである。

橋の周囲の河原(現在のような堤はなく平坦で、鴨川も浅かった)には、芸人を含むさまざまな賤業の下層民が住み、かれらも両社寺の支配下にあった。このように社寺は宗教的権威に加えて、巨大な経済力も擁する存在だったのである。

さらに鴨川東岸の開発には寺社勢力だけでなく、王家と武家も加わった。

まず、寺社地域の北側の白河一帯は藤原摂関家の別荘地となっていたが、ここを白河帝が譲り受け、「国王の氏寺」たる法勝寺と御所の白河北殿を建立し、院政の根拠地とした。

また、反対の南側の山沿いには鳥辺野という墓地が広がっているが、ここと五条橋のあいだの六波羅を開発して拠点としたのが、伊勢平氏の清盛である。

さらに平家は平安京の南端にも勢力を拡大し、湿地帯で公家の別荘などしかなかった西八条を開発(どうやって地盤を改良したのかは不明らしい)、洛中での新たな拠点とした。

能『熊野』の副主人公たる平宗盛は、清盛の三男。腹違いの十歳上の長兄小松重盛も次兄基盛も清盛に先んじて亡くなっていたため、清盛没後は平家の棟梁となった。もともと宗盛は清盛の正妻時子の嫡男なので、血筋の正統性は重盛よりも高かった。

母時子の権勢は強く、西八条の土地というのは清盛ではなく時子の所有だったという。まだ女性の権利が認められていたことの表れである。

前述の『能楽風土記』は、能の名曲に出てくる人名や地名、古歌や故事を実証的に解きほぐしていく名著で、それによると宗盛邸は八条高倉、いまのJR京都駅の東側あたりにあった。熊野の道行はここから始まって五条で鴨川を渡り、清水寺に向かったものと推定している。

ただし詞章に八条付近の描写はない。「四条五条の橋の上、老若男女、貴賎都鄙、色めく花衣、袖を連ねて行末の、雲かと見えて八重一重、咲く九重の花盛り、名に負ふ春の景色かな」という、じつに美しい響きでイメージを拡げる謡で、鴨川の二つの橋から始まるのである。

それゆえ、室町時代の十五世紀半ばにつくられたこの能では、出発地を六波羅に想定しているのではないかと考えることも不自然ではない。

それから東の清水寺へと向かう道に入る。熊野は沿道にあるさまざまな寺や堂に、母の無事を祈っていく。

この能には死と葬送のイメージがさまざまに織り込まれて、母を思う熊野の切迫感を強調している。『能楽風土記』によると、六波羅と字をあてる前は「六原=ロクハラ」で、ロクとは墓地のこと。六道の辻も同様の連想を呼ぶ。鳥辺山とはもちろん鳥辺野のこと。

さらに清水寺の北側には湯屋谷という地名がある。ユヤダニ、イヤダニは各地にあるが、多くは墓所を指すという。熊野(湯谷)という主役の名からして、これに通じている。元になった平家物語では、宿の長者の娘の名は侍従で、熊野というのは母の長者の名なのだが、能はあえてそれを変えている。

このように、この能からは中世の京都のありようが見えてくるようで、まことに愉しい。

一方、人の心理があまり書き込まれていないこの詞章から、男女の恋愛関係の機微を読み解いてみせたのが田代慶一郎の『謡曲を読む』(朝日選書/一九八七)で、これも面白いのだが、長くなりすぎたので次の機会にして、CDの話。

きわめつけの名曲で、耳からイメージさせる割合が大きいだけにレコード向きなのだろう。写真上段は観世元正がシテで、一九六六年のステレオ録音。囃子方や地謡も充実していて、純度の高い響きに聞きほれる。下段右は観世寿夫がシテで、一九七三年のモノラルの放送音源。左は梅若実がシテで、これは囃子方のいない、謡曲としての録音。

桃崎有一郎『「京都」の誕生 武士が造った戦乱の都』(文春新書/二〇二〇)掲載の地図。

左京しかない平安京と、鴨川の対岸に白河院が開発した白河、平家が開発した六波羅と西八条など。

伊藤正敏『寺社勢力の中世―無縁・有縁・移民』(ちくま新書/二〇〇八)掲載の地図。

都市の中央にあるべき朱雀大路ではなく(それは西端になった)、今朱雀(東朱雀)小路と鴨川を中央にして発展した、鎌倉~室町期の京都。

江戸の町が大川(隅田川)を中央にして、東へ発展したことを想起させる。なお、この地図では三条と五条に橋があるとなっている。

藪田嘉一郎『能楽風土記』(檜書店/一九七二)

藪田嘉一郎『能楽風土記』(檜書店/一九七二)四月二十日(火)生者と死者と、

「レコード芸術」の五月号が発売された。自分は月評のほかに今月は三つの記事に参加した。

・特集「新時代の名曲名盤五〇〇④」の選者

・エラス=カサドのインタヴュー

・「レコード誕生物語」第四十一回「ワルター指揮/ふたつのマーラー:交響曲第九番」

生者と死者の芸術をバランスよく扱えるのは、今の自分の仕事の姿勢として、とてもありがたいこと。ワルターのマーラーの九番の話は、「演奏史譚」らしきものがどうにか書けたかと思っている。

それにしても今月は、三つの仕事全部が表紙に載っている。二十五年以上「レコ芸」に書いてきて、これは初めてのことかもしれない。ちょっと嬉しい。

四月二十一日(水)演出の鮮度

新国立劇場で《ルチア》。ジャン=ルイ・グリンダ演出のプロダクションは二〇一七年三月初演のもの。

四年ぶり二回目となる今回は、コロナ禍のために演技も変更され、合唱もディスタンスをとる。コロナ禍のこの劇場では通例となっている、この合唱のディスタンスというのが意外に曲者で、オペラの舞台ならではの昂揚感をかなり削ぐ。

あやふやな記憶だが、演技も防疫のためという以上に細部が変更されていたと思う。初演時のルチアは男装をすることや槍への執着などで、従属的な弱い女性であることを嫌悪していた。その主体性への願いを男性たちが否定することが発狂という悲劇につながるのだが、今回はそうした要素がかなり薄められていた。

殺したアルトゥーロの首を、槍の穂先に突き刺して立つショッキングな場面もなし。残酷という判断かもしれないが、狩の獲物の鹿の首の剥製を壁一面に掲げるというアシュトン家の伝統、男らしさの証明をルチアもやろうとしたのだという、哀しいつながりが消えてしまう。

やはりオペラ演出の細部――しかしその細部にこそ主張が宿っている――は、演出家のいない再演では鮮度が薄れて、わかりにくくなるのだなと感じる。

スカップッチの指揮はやや強引。楽譜にある超高音も軽々と出した、ローレンス・ブラウンリーのエドガルドがききものだった。

四月二十二日(木)受け継ぐもの

能とコンサートをはしご。

午後は国立能楽堂の企画公演。

・狂言『木六駄』茂山千五郎

・復曲能『泰山木』観世清和、金剛永謹

『木六駄』は、雪の降る峠道を牛十二頭に越えさせる牛飼いを、一人芝居で演じる茂山千五郎の芸がみもの。

『泰山木』は金剛流の『泰山府君』に基づいて、ワキ方の福王茂十郎などが復曲したもの。二十年前の初演時には、世阿弥時代を再現して、ワキやシテも地謡とともに歌うスタイルだったそうだが、今回は通常の地謡のみ。

観世宗家と金剛宗家が共演し、両宗家秘蔵の能面を交換してかけた。豊臣秀吉が愛した金剛宗家所蔵の「雪の小面」、世阿弥がかけたという観世宗家所蔵の赤鶴作の「小癋見」。さらに徳川秀忠からの拝領品として観世宗家に伝わる狩衣を金剛宗家が着用した。

夜はミューザ川崎で、ムーティ指揮東京春祭オーケストラの演奏会。

モーツァルトの《ハフナー》と《ジュピター》、二曲の交響曲のみ。反復をしても休憩入れて一時間半で終わる。

普通ならもう一曲欲しいくらいだし、そもそもモダン・オケでモーツァルトの交響曲だけの演奏会というのは食指が動きにくいのだが、聴いてみればとんでもない、お腹いっぱいの濃密な、長く忘れないだろう音楽体験だった。

東京・春・音楽祭でムーティが《ハフナー》を指揮するのは二度目で、二〇一〇年に《カルミナ・ブラーナ》の前座として自分も聴いている。そのときの演奏にはピンと来なかった。

しかし今日は違う。ものすごく充実している。たぶんそれは、同じ東京春祭オーケストラといいながら、出す音楽がまるで違っているから。あのときも東京の各オーケストラの首席クラスがそろっていたはずだが(コンマスは堀正文だったらしい)、もっと硬直した音楽だった。

それに比べて、今日のオーケストラの俊敏でにこやかで優美で、明快なアクセントで生き生きとしていたこと! ムーティの即興的な動きにも瞬時に、愉しげに反応する。

大野和士が「モーツァルトの音楽はそのオペラを演奏したことがあるオーケストラかどうかで表現の豊かさがまるで違ってくる」と言っていたけれど、まさにそれだろう。

かれらはモーツァルトのオペラをムーティと演奏したわけではないが、二週間近くヴェルディのオペラを一緒に演奏してきた。喜怒哀楽のドラマを小さな音型やフレーズの動きや陰影に込められることを、身体にたたき込んでいる。その音楽語彙の豊富さ、自在さ。シンフォニーしか演奏していないオーケストラには容易に出せない、ドラマをはらんだ動きとアクセント。

《ハフナー》でそのことの重要性がとりわけ発揮されたのは、最後のたたみこみのところだった。ここはいうまでもなく、《フィガロの結婚》のコーダなどと似たしめくくりをしている。さまざまな楽器がそれぞれの音を多彩に鮮やかに響かせたその一瞬に、自分の頭の中に《フィガロの結婚》のあの数時間に及ぶ騒動のはての大団円が、映像となってなだれ込んできた。

これにはびっくりした。あまりの情報量の色彩と言葉の横溢に、自分の脳が溺れそうになった。

わずか十秒くらいの音楽が、数時間の音楽のイメージを召還してしまうこと。開かれた窓のように、広大な空間に脳内でつながってしまうこと。世界への窓のような十秒間。一瞬のなかに数時間が入っている、数時間が一瞬として知覚される、そういう無茶なことが脳のなかでは起りうる。それだけの活気に、オーケストラは満ちていたのだ。

とはいえ、ムーティのモーツァルトの響きは、ヴェルディのときのそれとはまるで違う。まさしくトスカニーニ的だったヴェルディに対し、モーツァルトは優美に、カラヤン風のレガートで響く。

もちろんカラヤンの水平レガートそのものではなく、もっと波動して歌うイタリア風のカンタービレで、ヴィットリオ・グイのモーツァルトを想起させるものだけれど、しかし、これはこれでムーティなりのカラヤンとウィーン・フィル、そしてザルツブルクの町へのオマージュなんだろうと感じる。

音が澄んでいるので、各声部が立体的に鳴る。とりわけ第二ヴァイオリンが雄弁。ピアノ配置なのに鮮明に聞こえるのに驚く。対向配置でなくとも、やりかた次第だと思い知らされる。

《フィガロの結婚》そのままの人間讃歌だった《ハフナー》に対し、《ジュピター》はだいぶ趣が違った。いや、自分には違うとしか聞こえなかった。

第一楽章がすすむうち、なんと寂しくて、哀しい、しかしとてつもなく偉大な音楽なのだろうと思った。

孤高にして孤独な英雄の音楽。第二楽章も第三楽章も寂寥感は変わらない。

そして終楽章、ジュピター音型による雄大なフガートが築く音の神殿は、壮麗にして堂々、わき出る泉のような生命力をもつが、人類が死に絶えた場所に建っているような、空漠たる虚しさがある。

廃墟ではない。荒涼としてもいない。誰にも毀つことのできない、永遠に壮麗な大神殿。しかし無人。

なんという寂しい、哀しい光景をムーティは見ているのだろう、と思った。

若い世代に偉大な音楽の伝統を伝えていくことを自らの「ミッション」、使命としているこの人は、その心の中に、はてしなく暗くて深い絶望を抱いているのだと、そんな気がした。

それが、カラヤンの響きのイメージをまとっている、ということも感慨深かった。いささか俗っぽく、現世的ではあったにせよ、いやそれゆえにこそ、華やかな栄光に彩られた、二度と戻ることのない、失われた時代への追憶。

聴きながらずっと、『クレンペラーとの対話』の結びに引用された、聖書の「伝道の書」第一章十七~十八節の語句が頭に浮かんでいた。

「われ心をつくして智慧を知らんとし、狂気と愚痴を知らんとしたりしが、これもまた風を捕うるがごとくなるをさとれり。

それ智慧多ければ悲しみ多し、知識をますものは悲しみをます」

預言者のごとく、絶望的なビジョンを心にみながら、この人は熱く音楽の価値を説き、言葉と指揮棒で人を動かそうとすることをやめない。

来年のオペラ・アカデミーは《仮面舞踏会》。我が最愛のヴェルディ・オペラのひとつ。

必ず無事に実現しますように!

四月二十四日(土)しばしの別れ

緊急事態宣言による無理心中みたいな休業要請で劇場やホールが閉められる前日に、ギリギリで実現した日本フィル演奏会。ギリギリの日程で来日できたラザレフが指揮する、ダイナミックでカラフルなグラズノフとストラヴィンスキー。

昨年二月の九州公演以来、東京では二〇一九年十一月以来となる将軍ラザレフと日本フィルの再会。ナマの音楽の喜びをかみしめさせてくれるコンサートだった。この特別な午後にプレトークをやらせてもらえたのは、本当に光栄なこと。

特別な状況だけに、十五分間の話の内容には困らなかった。でも、何もなさすぎて話題に困るくらいに平穏な日々の演奏会のほうが、ほんとうは望ましいとつくづく思い知った機会でもあった。

日本フィルのアーカイブ配信からスクリーンショット

五月九日(土)フモレスケ交響曲の夢

ミューザ川崎で、井上喜惟指揮のマーラー祝祭オーケストラほかによるマーラーの交響曲第三番。

昨年来のコロナ禍により、マーラーの合唱入りの交響曲(二、三、八)の全曲演奏は、日本でもプロアマ問わず途絶えている。

そのなかでおそらく本邦初の公演となったのが、名古屋のアマチュア、東海グスタフ・マーラー交響楽団による四日の第三番。マーラー祝祭オーケストラはそれに続くもので、首都圏では初のはず。

このような難事に挑戦できるあたり、日本のアマオケの意気軒昂ぶりの証明だし、演奏水準もそれにふさわしく高いものだった。

自分にとっては二十四日サントリーホールのラザレフ&日本フィル以来、十五日ぶりのコンサート。二週間あくと感覚が狂う。その間に気温が上昇したせいもあり、コロナ禍のホール内が換気のためにとても冷えるということを、すっかり忘れて薄着で来てしまった(ずっとエアコン全開だから、どこのホールも電気代がかさんでいることだろう……)。

そしてミューザは、二十二日のムーティ指揮の東京春祭オーケストラによるモーツァルト演奏会以来。

席についてステージを眺めただけで、あのときのオーケストラの活力と喜びに満ちた響きと姿の記憶がよみがえってくる。きわめて俊敏で有機的な音響体であると同時に、一人一人の顔がはっきりと見えた、個が織りなす集団の悦楽。

ムーティはオーケストラをイタリアに持ってかえりたいと言ったそうだが、けっしてお世辞ではなかったと思う。ほんとうに見事だった。

一方、今日のマーラー祝祭オーケストラはプロのトレーナーも奏者に含んでいるが、基本はアマチュア。プロの俊英を選りすぐった東京春祭オーケストラとは立ち位置が異なる。とはいえ、この大曲を演奏できる力と真剣さを持っている。

近年の日本のプロオケの充実をさまざまな意味で支えているのは、アマオケ活動の広がりと厚みと、そこに集う人びとの熱意。優れたホールで二つを続けて聴いたことで、日本のオーケストラ運動の隆盛の基礎にプロとアマの相関関係があることを実感した。

井上喜惟さんの指揮は奇をてらうことなく、じっくりと音にしていく。特徴的だったのは第三楽章のトランペット(指定はポストホルン)と第四楽章のベルを舞台上手脇の三階客席に置き、上空から音が降ってくるようにしたこと。

ヴィンヤード(ワインヤード)型のホールを、舞台の平面だけでなく高低差も用いて、立体的な音響空間として活用するのは、カンブルランが読響時代に何度も楽しませてくれたやりかた。最近はこういうのを聴く機会がなかったので、再会が嬉しかった。

第一楽章のトロンボーンやこのポストホルンなど、マーラーがソロ楽器にかなりきつい役割を負わせていることも、あらためて実感。奏者たちはこれらを見事にこなした。

ところで第三番、大曲だけにプロもおいそれと演奏できる作品ではないので、実演を聴くのは二〇一七年十二月のマイスター指揮読売日本交響楽団以来、三年半ぶり。

そしてこの一年ほどは、コロナ禍で演奏できるマーラーはかぎられ、第四番しか聴いていない。二月に大野和士指揮都響、四月に尾高指揮新日本フィル。さらに偶然ながらコロナ禍直前に最後に聴いたマーラーも、昨年一月の篠崎史紀とMAROカンパニーによる室内アンサンブル版の第四番だった。

第四番ばかり聴きつけた耳で第三番を聴くと、二曲の結びつきが深いことをいっそう強く感じる。構想のみに終わったフモレスケ交響曲の材料を分割し、拡大したのがこの二曲だけに、当然のこと。

共通するのはベートーヴェンの後期に範をえた、長大な緩徐楽章をクライマックスにもつこと。第三番の第六楽章が弦楽四重奏曲第十六番の第三楽章、第四番の第三楽章が《フィデリオ》第一幕の四重唱と、ともに「本歌取り」をしている点も似ている。

しかし終わりかたは第三番が感動的。第七楽章として構想していた『少年の魔法の角笛』の〈天上の生活〉を外し、ベートーヴェンの第三十二番のピアノ・ソナタみたいな終わりかたにした。本歌である弦楽四重奏曲第十六番にしても、ベートーヴェンには三楽章で終える案もあったという(そうしていたら、人類滅亡後の地上に響く音楽みたいになったのにと言ったのは、エベーヌ四重奏団のチェリストだった)。

そして〈天上の生活〉は、第四番の終楽章になった。天国で幸せにしているのはイエスであれ聖人たちであれ、みな悲惨な死にかたをした人ばかりだよ、と暗示するこの曲は、音楽そのものは魅力的(三番の第五楽章とあちこち似ている)なのだが、続けて聴くとどうしても、第三楽章の感動に水をかける感じになる。

しかも実演だと、楽章前の歌手の入場のタイミングの難しさに加え、終演後はまるで歌手が全曲でソロを歌ったみたいに拍手が集中しがちなのが、どうもいま一つ納得がいかないなど、盛り上がりを妨げる印象がさらに強くなる。

もちろんこのアンチクライマックス、皮肉な盛り下げこそが、いかにも『少年の魔法の角笛』の精神にかなっていて、マーラーの結論とも考えられる。

第三番の、戒律に背いてしか生きられない弱い人間でも、信仰さえ強ければ天国の道は開かれる、という第五楽章〈三人の天使は歌う〉に続いて始まる終楽章の大団円は、第四番のアンチクライマックスへの過程にすぎないともいえる。

フモレスケ交響曲に含めるつもりだった〈この世の生活〉、貧しい子供の餓死を描いた歌曲に始まり、〈三人の天使は歌う〉と〈天上の生活〉では、戒律を破って晩餐に参加しているような使徒でも信仰さえ捨なければ天国に行けるし、そもそも天国にいる聖人たちもみなまともな死にかたはしていないけど、今はたらふく食べているよと説く(悪人正機説とは違うが、なんとなくそれっぽい)。

〈この世の生活〉をプロローグに、第三番と第四番を連作で取りあげるフモレスケコンサートをいつか聴いてみたい気がしてきたが、音楽だけで百六十分くらいかかるから、難しいか(笑)。

五月十二日(水)東京の演奏会再開

宣言延長下でも東京の舞台公演やクラシックの演奏会は再開できるということで、まずはよかった。

映画館などは閉まったままで分断されるのは、合理的な説明がされていないだけに納得しにくいが、動員力が劇場公演とは桁違いで、若年層が多めな気もするから、そういうことが背景なのか。

ともあれ、十四日間待機で来日していたアーティストと関係者の努力が無駄にならないですみそうなのはよいこと。

六月六日東京文化会館でのサーリアホのオペラ《オンリー・ザ・サウンド・リメインズ》も無事に上演できそうということで、とても嬉しい。

なにしろ能の『経正』と『羽衣』が題材になっているというのだから、私などは見ないわけにはいかない(笑)。

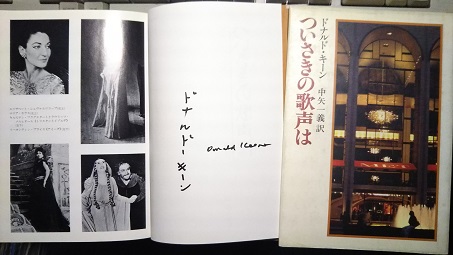

しかも台本が自由な翻案ではなく、エズラ・パウンドとフェノロサによる謡曲の英訳(おそらく一九一六年に出版されたもの)だというのも興味深い。これはアーサー・ウェイリーやドナルド・キーンの業績に先行する最初期の英訳。キーンによるとパウンドの訳は「ときどき原文と無関係」らしいが(笑)、それだけに英語詩として美しいという。

田代慶一郎の『謡曲を読む』という本は、能の台本である謡曲を文学作品として読んでみようという面白い本だが、それによると、謡曲に文学的価値があると評価したのはウェイリーやキーンなどの外国人が最初で、日本人でそう考えたのは三島由紀夫ぐらいだったという。パウンドとフェノロサはその先人ということになる。その意味でも聴くのが楽しみ。

能楽そのものも国立能楽堂はじめどうやら公演できそう。今年見た能では二月の『砧』の印象がずば抜けていて、そこでシテをつとめた大槻文藏の銕仙会での『玄象』、そして地頭として超絶的な地謡をきかせてくれた梅若実の『西行桜』が今月に予定されているので、中止にならなくてほんとうによかった。

五月十三日(木)諸行無常の響きあり

オーチャードホールが二年後に東急本店と合わせて建てかえられるというニュースが流れる。平成元年、一九八九年開場だから、三十年と少し。

隣接の東急本店が古いので、あおりをくったかたちか。それにしても、日本人はほんとうにスクラップ&ビルドが好きだ。式年遷宮みたいなものか。

一九八二年開館の五反田のゆうぽうとホールも二〇一五年に閉館して取り壊したし、一九八三年開館の赤坂プリンスホテルの地上三十九階の新館も二〇一二年に閉館して取り壊し。バブル直前からバブル中の時期に建った東京の建物には、無性に壊したくなる何かがあるようだ。土地の区画がまとまった大きさで一括に処理できるので、建て直しが簡単ということなのか。産廃と化す建材の無駄はすごそうだが。

東急というのは鉄道そのものも、新玉川線を最後に新しい路線を敷設していないのに、接続を変えたり駅を次々と地下化したり、路線が半世紀でこんなに変化してしまった会社は、東京の私鉄で他にないように思う(私の少年時代そのままに近いのは、池上線沿線くらいだ)。立ち止まることができない企業体質なのだろう。泳いでいないと死んでしまうサメ類みたいというか。渋谷の駅周辺も巨大怪獣みたいなビルが続々と建っている。東急だけでなく、東京には「再開発してないと死ぬマン」がたくさん住んでいる(笑)。

建替えとはいえ、元のままではないだろう。本体も旧来のデパートという業態そのままではないだろうし、劇場もヒカリエにシアターオーブがある。松濤の高級住宅街を後背地とするこの土地をどう考えていくか、二年後の話ならもうアイディアは固まっているのだろうが。

その後に出たNHKの報道によると、銀座の複合施設「GINZA SIX」を手がけたルクセンブルクの会社と共同で行なうもので、「これまでの百貨店の業態と異なる新たな施設を目指したい」というから、オーチャードホールのようなものが残るかどうかもわからない。

この日記の二月二十日、ムックのレーベル本の紹介で、ファンハウスがかつて発売した、一九八七年のカザルスホールと八九年のオーチャードホールのこけら落としのライヴ盤について触れていた。いま前者は一般には非公開となり、後者もどうなるか。ファンハウス・レーベルもとうにない。諸行無常の響きあり。

五月十四日(金)能『玄象』

宝生能楽堂で銕仙会公演。

・狂言『入間川(いるまがわ)』野村萬

・能『玄象 替之型・早装束(げんじょう かえのかた・はやしょうぞく)』大槻文藏

シテは悪左府頼長の息子で、琵琶の名手として知られる藤原師長。奥義を究めるべく入唐を志す師長は、その直前に須磨浦を訪れる。

宿を借りた塩屋の老夫婦の奏でる琵琶と琴があまりに素晴らしいのに驚くと、じつは村上天皇と梨壺女御の霊が身をやつした姿だという。

師長の入唐を思い止まらせるために現われた村上は後場で貴人の装束となる。遺愛の玄象(絃上)とともに渡来した青山、獅子丸の三面の琵琶の銘器のうち、獅子丸を奪っていた龍神に命じて返却させ、師長に渡す。

琵琶をめぐる能だが琵琶が演奏されないのは、青山が出てくる『経正』などと同じ。金剛流にシテが本物の琵琶を奏でる小書もあるという。今回の「替之型」では琵琶の模型が登場。観世流以外の曲名は『絃上』で、ケンジョウとよむ。

舞台写真は銕仙会のサイトから

五月十五日(土)『熊野』の真情

能『熊野』についての話の続き。

この曲は「熊野松風に米の飯」(「に」を「と」や「は」とすることも多い。いずれにしても米飯と同等という意味)といわれるほど親しまれている。

明治から昭和戦前の知識階級には、趣味教養の一つに謡を嗜む人が少なくなかった。有名な例として、ワキ方下掛宝生流の宝生新に教わった夏目漱石がいる。自分をモデルにした『吾輩は猫である』では、謡に熱中する姿をパロディにしている(後架とは便所のこと)。

「後架の中で謡をうたって、近所で後架先生と渾名をつけられているにも関せず、一向平気なもので、やはりこれは平の宗盛にて候を繰返している。みんながそら宗盛だと吹き出すくらいである」

この「これは平の宗盛にて候」というのは『熊野』冒頭のワキの詞。『熊野』が謡の愛好者によほど親しまれていればこその描写だ。

『熊野』の詞章は美しい。謡うと心地がよいだろうことは字面からもうかがえる。しかし、ドラマとしての価値はどうか。演劇評論家の堂本正樹は『「熊野・松風と米の飯」などという言葉があるが、「熊野」は「松風」に比べてさまで名作ではない。風情や景色中心で、人間的な深みに欠けるのである』(『能・狂言の芸』/東京書籍/一九八三)とする。

維新の混乱期に能を衰滅から救い、明治の名人といわれた初世梅若実も『「松風」みたいなものが好きでして、同じ熊野松風と申しましても、「熊野」の方ははじめあんまり好みませんでした』と息子の二世実が、白洲正子がまとめた『梅若実聞書』で回想している。

しかし「後に京都に参りまして、方々見物して歩き、四条五条の橋からずっと清水のあたりまで、今も昔も変わらぬあののんびりした景色に接しまして、それから好きになったと申しておりました」という。

「熊野」の道行の場面に描かれた風景を自分の目で見て、つまりその「風情や景色」を実感してようやく曲が好きになれたとは、裏返せばそれ以外には魅力が少ないということだ。堂本が述べるとおり、人間の感情や心理、対話といった劇的な要素については、『松風』のような深みを欠いていると初世実も感じていたのだろう。

『熊野』で奇妙なのは、主な登場人物がシテの熊野とワキの平宗盛の二人なのに、相手に抱いている感情がほとんど述べられていない点にある。

なぜそうなっているのか。熊野はホステスとして権力者の宗盛に雇われているにすぎないのだから、(肉体関係があっても)宗盛への特別な感情などないと割り切って考えるのが、いちばん簡単だ。故郷の老身の母のことが心配で、気まぐれな雇い主から早く解放されたいだけ。国文学者の三宅晶子は「彼女は信心篤い孝行娘であり、プロの自覚をしっかり持った、りっぱな遊女なのだ」とする(研究十二月往来「能の中の女性像―〈熊野〉の場合―」/『銕仙』四五五号)。

うららかな京の春景色、満開の桜とは裏腹の、母との死別への不安。同じ能の『隅田川』の有名な詞、「人間憂いの花盛り」そのものの、景色の陽光と心理の暗闇のコントラストによって見せる能、ということになる。

だがそれだけでは、女性としての魅力を能舞台では出せないと考えた人が、昔のシテ方にいた。十四世喜多六平太によると、喜多流の伝書には、湯谷(喜多流の表記)には、東国に残してきた好きな男がいると思って舞え、という意味のことが書いてあるという。

そんなことは詞章には書かれていないと六平太も否定しつつ、舞台で舞うときには、母を思う気持の表現だけではしんみりとするばかりだが、そこに故郷の若い恋人に逢いたいという慕情を込めることで、女性らしい花やかさを出せるのはたしかだという。

伝書のいうことを隠し味として加えることで、演技に華が出るというわけだ。

「伝書というものは、然し、読みようがわるいと、却って迷いを起こすもので、そこまで達しないものが文字に現われた通りを半可通に鵜呑みにしたりすると、それこそおかしなことを信じ込んでしまうことがあります。そこが伝書の尊さでもあり、また危険なところでもあり、生兵法が大傷のもとになるわけで、よく面授を受けなければならないと申されるのも、ここのことです」(六平太芸談)

恋人がいると説明したら捏造になる。しかし帰郷を妙に嬉しがる、女性の愛らしさを見た観客が、あれ、湯谷にはひょっとしたら別に男がいるのか? と想像して面白がるだけなら、それはそれで観能の醍醐味なのである。

この想像で曲に「人間的な深み」が出る、ということも可能だろう――下衆の勘繰り、セクハラめいたものだが。

何はともあれ、受け取る側がそれぞれに想像の翼を広げられることが、能の面白さなのだ。

それにしても、熊野には他に好きな男がいるのではないかという憶測が生じるのは、第一には熊野の宗盛への感情がいかなるものなのか、詞章では何も説明せず、被支配関係の下で、ごくビジネスライクに接している――花見の宴になればホステス役を見事につとめる、とか――ことが大きい。

それに加えて、歴史上の平宗盛というのがさっぱり魅力のない人間なので、あんなダメ人間に惚れる女などいるわけがない、という印象がつきまとうことも大きいだろう。

平家物語などでの宗盛は、意気地なしのくせに驕慢、無能のくせに強欲で、名家をつぶしてしまう愚昧な跡取り息子の典型として描かれている。

前述の『吾輩は猫である』の一文も、便所でうなる謡がよりによって「これは平の宗盛にて候」と、屁みたいな男の名を名乗るからことさらにおかしいのだ。しかも実際は「これは平宗盛なり」と昂然とした詞なのに、ていねいな口調に間違えているのも珍妙だ。

このパワハラ男への、無言の抵抗をする女性として熊野を演じたシテがいたという。能楽評論家の戸井田道三が見た、二世梅若実だ。

『春の花・都大路・牛車に乗った美女というような派手で優美な世界は後景にしりぞいて、宗盛というわがままな権力者に対する無力な一女性の抵抗の姿勢が前面にのり出して来た感があった。牛車のつくりものの中で、シテはウタイにつれて所どころ車外を眺めて悲しみに顔を曇らせるのが、普通の演出である。(略)それなのに、全然、そとを見ようともしないのである。そして「四条五条の橋の上、四条五条の橋の上、老若男女、貴賎都鄙、色めく花衣(略)」の老にあてて、すいと顔をあげてそとを見た。(略)群衆の中に自分の老母と同じ老女だけを見て、他はあってもなくても同じように無関心な対象でしかなかったのである。(略)熊野を人権無視に対して抵抗する人間としてとらえた梅若実の斬新さに、能にもこれだけ近代的演出が可能なのだと教えられた』(『能 神と乞食の芸術』せりか書房/一九八九)

ちなみに、戸井田も『松風』はおもしろいが『熊野』は「それほどおもしろい能ではない」ものと考えていた。一九五九年に来日したフランスの文化人二人が『熊野』を見せられて、死ぬほど退屈と評したのも当然と思っていたが、二世実のこの近代性に目を開かされたらしい。

これも堂本正樹がいう「人間的な深み」だろう。じつは堂本も同じときの『熊野』を見ている。ところが、この実の近代的解釈には気がつかなかったというのだから面白い。戸井田がこう感じた舞台を、堂本は「この能が梅若実の人間苦の極限を描く芸風と違いすぎるので、さまで熱心に見なかったらしい」と自分で認めている。いつもの「人間的な深みに欠ける」能だとしか思わなかったのだ。

能は、見る人それぞれなのだ。シテの二世実本人がどう考えて舞っていたのかだって、わかりはしない。

また逆に、熊野が宗盛に惚れているという解釈もありうる。戸井田が続けて見た梅若実の息子、五十五世梅若六郎(三世梅若実)の熊野がそうだったという。

「六郎の熊野は、しんそこから宗盛が好きで、宗盛のわがままをむしろよろこんでいる女のなまめかしさがあった。だから国に残した老母の病気に思いをはせながら、なお都の花見にも心ひかれ、そういう矛盾した自分が悲しいという女であった。(略)熊野がおそれているのは権力者の変わりやすい気分ではなく、むしろ自分の気持なのであった。もし、いまをはずして宗盛の気が変わることがあれば、自分の気持もまたぐらついて老母を見捨ててしまうのではないか、とおそれているのである。六郎の女らしい女としての熊野は、そうわたしに見えたのである」(前掲書)

これも、堂本が見ていたらどう思ったか、興味深いところだが、残念ながら何も書いていない。見なかったのだろうが、見てもやはり何も感じなかったかもしれない。しかし戸井田はそう見た。

せっかく男女二人が舞台にいるのだから、そのあいだに恋愛感情があると考えたほうが、この能が面白くなるように私は思う。

もちろんこれは私が男だから、男に都合よく考えるのかもしれない。熊野の「女らしさ」や「花やかさ」という美は、熊野本人の溌剌たる生命力がもたらすものであって、宗盛だの東国の若い男だのへの恋心のためなどではない、と思う人もいるだろう。

三宅晶子は「いつもいつも、女が登場すれば恋愛とは限らない」と、熊野の恋愛感情をばっさり否定している。

ここまで紹介した喜多六平太と二人の梅若実は、いずれも「人間的な深みに欠ける」詞章からはうかがい知れない熊野の人間造型を、シテの芸の力で感じさせようとした。

ところが、熊野と宗盛の恋愛感情を謡曲そのものに読み取ろうとしたのが、田代慶一郎の『謡曲を読む』(朝日選書/一九八七)である。

田代によると、近代日本の能の研究者や愛好家は、謡曲を実際の舞台公演と分離することはできない、つまり謡曲はあくまで能の台本であって、独立した文学として読むことはできないと考える人が主流だったという。野上豊一郎や戸川秋骨などである。

謡曲を独自の文学作品として高く評価したのは外国人、アーネスト・フェノロサとエズラ・パウンド、アーサー・ウェイリー、ドナルド・キーンなどの英米人だった。かれらは英訳して世界にその価値を紹介した。

日本には長詩の伝統がなく、和歌や俳句のような短い詩しかないと日本人自らが思いこんでいたなかで、謡曲こそが長詩だと発見したのは、かれらだったのである。しかもパウンドとウェイリーは日本を訪れたことがなく、実際の能を目にすることもなかった。謡曲を読むことだけで、その価値を認めたのである。

田代も謡や舞、面と装束をつけ、囃子方を伴う実際の上演とは切り離して、文学として謡曲を読む。それは後世、特に江戸時代に加えられた可能性のある演出の変更を排して、できるだけ原初の精神に迫ろうとする試みでもある。

世阿弥や娘婿の金春禅竹――『熊野』の作者の可能性が高いとされる――の時代に生じた上演上の変化の一つに、地謡の発展があった。本来はシテとワキの対話で進んでいたものに、その謡を補強するために地謡が一緒に謡うようになり、やがては地謡だけが謡うクセという部分が増えていったのである。現在地謡が謡っている部分には、元はワキが謡っていた詞もあれば、シテが謡っていた詞も含まれている。

田代は『熊野』の地謡の部分を、推測を交えて熊野と宗盛の対話に復元してみる。たとえば、詞章に挿入される漢詩の詩句を、興に乗った宗盛が朗詠している場面とみなすのだ。

この発想はものすごく面白いだけでなく、とても参考になった。『熊野』にかぎらず他の能の地謡の部分もこのように考えてみれば、対話劇、心理劇としての彫琢がさらに深まるだろう。

そして田代は、言葉には出ない熊野の無意識の情念として、宗盛への愛情があると考える。

なぜ言葉に出ないかといえば、二人の地位と立場において、言わずとも明白なことだからだ。白楽天の『長恨歌』などに、帝王による美女溺愛のさまだけが描かれ、女性からの感情の描写が省かれているのと同じだという。

肝心なのは、この謡曲における宗盛は平家物語の情けないダメ男ではなく、豪宕磊落な英雄的人物として設定されていると田代が考えることである。「これは平宗盛なり」という誇らしげな名乗りには、力強い自信がみなぎっている。歴史小説の主人公が、史実よりも美化されたり英雄化されたりするのと同じく、ここでの宗盛は熊野が惚れるにふさわしい、たくましい男なのだ。

この魅力的な男と魅力的な女の「恋するもの同士の微妙な心理的駆け引き」が『熊野』のドラマだと田代は考える。

「宗盛の熊野への愛は決して権力者の一方的な寵愛ではなく、女の心を捉えている自信に裏付けられた余裕ある愛情なのだ。熊野を手元に置いておこうとする宗盛の強引さは一面において愛情の表現であるように、熊野の執拗すぎる帰国の願いには甘えがある」

しかし、田代の解釈には納得するところも多いが、強引に感じられるところもある。解釈の一つではあるが、それ以上ではないと自分は感じる。

圧倒的な説得力を持つには、まず宗盛を演じる立派な風采のワキが必要だ。つまり、宗盛を玄宗皇帝か藤原道長か足利義満かと見紛う「帝王」に思わせてしまえるワキだ。

次に、謡の最後の最後、「東に帰る、名残かな」のところで、都の宗盛への名残惜しさを突如として覚えて、自分が宗盛を愛していると初めて自覚する、そんな演技のできるシテと、そんな語感を込められる地謡も必要だろう(これを可能にできれば、この春をおそらく最後に都を西へ落ち、滅び去っていく宗盛と平家一門への挽歌ともなるだろう)。

前述のごとく、地謡の詞を主役たちの対話ととらえなおす試みは、能のドラマを考える上でほんとうに示唆に富んでいると思う。しかし、想像力を飛翔させる最後のカギはやはり、実演の舞台の上にあるような気がする。

いろいろな『熊野』論を見てきて面白いのは、宗盛と熊野の関係の解釈の可能性に何らかのロマンを求めがちな男たちに対して、すでに触れたように、三宅晶子がばっさりと割り切っていることだ。

「二人が雇用関係にあるのは歴然たる事実で、だからこの二人にとっては、愛情は問題ではない。熊野は命令とあらば花見にも出かけ、宴席で酌をして、歌い舞うのは当然である。彼女はそれを専門の職業とする、いわばプロなのだから」

先の『謡曲を読む』の引用で、熊野の「執拗すぎる帰国の願い」を、田代慶一郎は恋人への「甘え」とみていた。しかし三宅はこれを「自分が気に入られている自信の裏付けがあるからだろう」と冷静に考える。

甘えではなく、自分の価値への自信。

自分が男であるだけに、なるほどなあと思わされる。これこそ男が自分に都合よく誤解しやすい女心だろう。

ところでこの謡曲は、金春禅竹作の可能性が高いと考えられている。しかし自分は、どうもそう思いにくかった。『定家』のような曲では女性の微妙な心理の襞にふれ、植物的に湿った、独特の官能を詞に込めることを好む禅竹にしては、あまりにもあっさりしているように感じられたからだ。

まさしく三宅晶子が「あまりにもずばりと現実の女そのものを描くので、ギクリとしてしまうほどだ。どうもこと女に関しては、世阿弥よりも禅竹の方が実態をよく知っていたのではないだろうか」と『世阿弥は天才である』(草思社)と書いた禅竹にしては、である。

しかし今回、その三宅の『熊野』論を読んで、その違和感が解けた気がする。女の実態をよく知る禅竹が、熊野の恋心を書かなかったということは、つまりそんなものはまったく存在していない。ただの雇用関係なのかもしれない。

竹を割ったようなこの三宅の解釈に比べると、戸井田道三と田代慶一郎は、やはり考えすぎと思えてくる。

戸井田が見た梅若実と六郎、それぞれの解釈というのも、戸井田の思い込みによるところが大きい可能性もある。堂本正樹が二世実による同じ舞台を見ていながら、そうした解釈にまったく気がつかなかったと書いているように。

作品の本質そのものが奥深くてはかり知れず、無限の可能性と多面性をもっているものこそが、古典芸術のなかでも傑作となるが、『熊野』はそこまでの本質を持っていないのだろう。だからこそ解釈をしようとすると、独善的になったり考えすぎになったりしやすい。

やはりあくまでも、景色の陽光と心理の暗闇のコントラストだけを味わうべき能なのかもしれない。

だがそれでもなお、何か未知の艶なるものに新たに出会えるかもしれないと、明日も飽きずに舞台を見に行くのが、古典芸術の悦楽である。

(文中に出てくる三宅晶子の論考はここで読める) http://www.tessen.org/archive/files/2011/02/172.pdf

五月十六日(日)

サントリーホールで、NHK交響楽団の演奏会。指揮は尾高忠明。

ハイドン:チェロ協奏曲第二番(チェロ:辻󠄀本玲)

モーツァルト:四つの管楽器と管弦楽のための協奏交響曲(オーボエ:吉村結実、クラリネット:伊藤圭、ファゴット:水谷上総、ホルン:福川伸陽)

ドビュッシー:神聖な舞曲と世俗的な舞曲(ハープ:早川りさこ)

パヌフニク:交響曲第三番《神聖な交響曲》

五月二十一日(金)夢は覚めにけり

国立能楽堂の定例公演。

《月間特集 日本人と自然 草木成仏》

・狂言『蝸牛(かぎゅう)』茂山逸平(大蔵流)

・能『西行桜(さいぎょうざくら) 素囃子(しらはやし)』梅若実(観世流)

国立能楽堂の主催公演は、四月から六月まで三か月連続で「日本人と自然」を特集のテーマにしている。昨年の同時期に予定されながら、コロナ禍ですべて中止となった企画を復活させたもの。シテ方などに一部交代はあるが、ほとんどは昨年のまま。

残念なことに今年も緊急事態宣言で四月末から五月上旬の二公演が中止されたが、幸いにも宣言延長後は再開され、今日も予定通り。コロナ禍前は十八時半だった開演時間を、九月までは一時間早めることが宣言前の三月の時点で発表されていた。二十一時前後の終演だと、帰宅して風呂に入ったりするうちに日付が変わってしまう。それが一時間早いだけでだいぶ気分が違うので、助かっている。

今日は『西行桜』。梅若実の本格的なシテを久しぶりに見られる。それにふさわしく共演者もベテランが多く豪華。

国立能楽堂のページにある作品説明を引用する。

「大勢の花見客の去った夜、西行の庵に老桜の精が現れます。西行の歌に着想を得て、歌人と花の精との心の交流を描いた世阿弥作の夢幻能です」

まず西行(ワキ:福王茂十郎)に仕える能力(アイ:茂山七五三)が登場。京の西山に隠棲する西行の庵室にある桜の老木が花盛りとなったが、今年は主人が花見客を禁ずると命じたことを告げる。

そこにワキツレ四人(福王和幸ほか)が花見客の里人として登場。花を見たいので中に入れてくれと、能力を通じて頼む。はるばる来たのだからと西行は許すが、浮世が厭わしいから山に隠れているのに、群衆に押しかけられるのは桜の咎だと、歌を詠む。

「花見んと群れつつ人の来るのみぞ、あたら桜の、科には有りける」

ここで地謡が「あたら桜の蔭暮れて、月になる夜の木の本に、家路忘れて諸共に、今宵は花の下臥して、夜と共に眺め明かさん」と謡うと、里人は退場し、舞台には西行一人となる。

すると桜の老木から老桜の精(シテ:梅若実)が現れる。自ら「夢中の翁」、夢の中だと名乗って、西行を諭す。

「浮世と観るも山と観るも、ただその人の心にあり、非情無心の草木の、花に浮世の科はあらじ」

西行に納得させると、都の桜の名所を数え、舞う。そして、明けていこうとする春の夜を惜しむ。

ここの詞章が美しいことでこの能は名高い。「惜しむべし惜しむべし、得難きは時、逢ひ難きは友なるべし、春宵一刻価千金、花に清香月に影。春の夜の、花の影より、明け初めて」とか、「待て暫し、待て暫し、夜はまだ深きぞ」など、名調子が続いていく。

古歌を巧みに織りこんだ言葉遊びの妙などから、世阿弥の作とみるのが定説だが、『能楽手帖』の天野文雄は、「破格な構成は世阿弥らしくなく、禅竹の作かもしれない」と述べている。

この本には禅竹作と推定する曲がたくさんあって、いくらなんでも多すぎる気もするが、『西行桜』の芝居風の構成が世阿弥らしくないというのは、なんとなく理解できる。

また、天野はさらに面白いことを述べている。

「現在は、老桜の精が作り物の内に姿を現わしたときには、花見客はすでに切戸口から退場しているが、これは比較的近年の改変。花見客が残る形が「惜春」という主題にふさわしい」

これは意外な指摘だった。西行の不快を知って、花見客はそそくさと退場してしまうのかと自分は思っていた。先の国立能楽堂の解説に「大勢の花見客の去った夜」とあるとおり、それが現代の一般的な解釈だが、元はそうではなかった。

客は一緒に寝ているのだという。たしかに、「家路忘れて諸共に、今宵は花の下臥して、夜と共に眺め明かさん」と、ここに一泊すると謡っているのだから、すぐに帰ってしまうのはおかしい。

客と雑魚寝をしながら夢を見て、「浮世と観るも山と観るも、ただその人の心にあり」と西行は覚る。

だとするとこの西行は、自分が思っていたほど厭世的な人物、桜を独占したいと思う偏狭な人物に終わることなく、遁世することで浮世をあるがままに受けいれた人物、という印象になる。

老桜の精が謡う各地の桜の名所は、つまりは貴賤群集がさんざめく場所でもある。西行は今さらそこに加わる気はないだろう。しかしその賑わいを、人生の短い春を生きる人々を、愛おしく思う。

春宵一刻価千金。誰の時間も、容赦なく過ぎていく。

「花を踏んでは同じく惜む少年の、春の夜は明けにけりや、翁さびて跡もなし、翁さびて跡もなし」

梅若実の老桜の精は、驚きに満ちたものだった。

面をつけず、直面で演じたのだ。

老桜の精も老人とはいえ、精や霊や神や鬼など人ならぬものの場合は、面をつけるのが通例と聞いている。現にプログラムにある梅若玄祥時代の写真も、尉の面をつけている。

ところが今日は直面。装束も老木らしい黒系ではなく、『鷺』を演じるときのような白色系。

理由はわからないが、視界の狭い面をつけると足元がおぼつかないという現実的な問題があったのではと思う。右手で杖をつくのは予想していたが、左手にも長めの杖を握った。スキーのように二本の杖で立ち、歩く。異例だが、老桜の太い根や垂れ下がった枝とも想える。

最近の実は、おそらく股関節に支障があるらしく、歩行に苦労している。地頭を謡うときも小型の椅子に座っている。

今日は両手に杖をつく形だから、通常のように舞うことはできない。しかし不自由な身体から放射されるオーラはすごいものだった。怒りにも似た気魄。謡の声と節の美しさは絶品。

あれっと思ったのは、「待て暫し、待て暫し、夜はまだ深きぞ」を地謡が謡ったこと。これは本来シテが謡って、明けようとする夜を留めようとするものだ。

これを地謡が謡うと、直前の「鐘をも待たぬ別れこそあれ」の言葉に従い、夜明けとともに去ろうとする老桜の精を、西行が惜しんで、待てしばしと言っているようにもとれる。

しかし耳を貸すことなく、後見に支えられて橋掛りを半ばまで来たシテは、ふり返って謡う。

「夢は覚めにけり」

その後、幕前まで来たところで、もはや足に力が入らないのか、杖をついたまま前に進めず、足袋が滑って、むなしく足掻いているような形になった。楽屋からあわてて人が飛び出してきて、両側から介助する形で幕に入る。

痛々しい、という人もいるかもしれない。しかし私はその執念に心打たれる。

――夢は覚めにけり

西行の思い。老桜の精の思い。作者の思い。素顔をさらす梅若実の思い。虚と実のさまざまが重なって層をなし、結晶したような一言だった。

プログラム掲載の写真。これは面をつけている。(吉越研撮影)

プログラム掲載の写真。これは面をつけている。(吉越研撮影)五月二十二日(土)『青天を衝け』月間

池袋の東京芸術劇場でNHK交響楽団の演奏会。指揮は原田慶太楼。

・グアルニエーリ:弦楽器と打楽器のための協奏曲[日本初演]

・ピアソラ:バンドネオン協奏曲《アコンカグア》(バンドネオン:三浦一馬)

・ヒナステラ:協奏的変奏曲

・ファリャ:バレエ組曲《三角帽子》第一番

晩年はアルゼンチンに亡命して同地で没したファリャも含めて、ブラジルとアルゼンチンのラテンアメリカ・プロ。

生誕百年のピアソラが軸になるとはいえ、これだけ挑戦的な選曲を思いきってして、成果を残せるのが今のN響。あえて定期を停止し、「令和以降のN響」を模索するための一年としたチャレンジ精神がお見事。

ラテンな熱い旋律が濃厚に歌われて、後半はノリノリのリズムで驀進して、グシャグシャの爆発でイェーイヒューヒュー、みたいな単純な曲が一つもないのがすばらしい(笑)。バルトークを範としつつ、熱帯の蒸れた空気を加えたようなブラジルのグアルニエーリ。夜の闇と空気、そして官能のピアソラ。ヒリヒリした響きに都会的な真昼の乾いたセンスを感じさせるヒナステラ。そして響きに生々しい力がみなぎるファリャ。

原田の特長たる肉体感の豊かな音楽。骨格があって肉づきがあって、そして俊敏に躍動する。

感心したのは、弦を対向配置とし、チェロを第一ヴァイオリンの後ろにおいたこと。二十世紀作品ならピアノ配置の弦のほうが演奏しやすいし指揮しやすい気がするが、あえてそうしないことで、響きに鮮明な立体感と遠近感、そして互いに聴きあおうとする集中力が出ていたのが見事。

特に合奏協奏曲的なグアルニエーリとヒナステラでは、首席を中心に各パートの実力が高いN響の美点が、生き生きと発揮される。どのパートも巨大音響装置の部品の一つではない。

三浦の音を慈しむようなバンドネオンも印象的。アンコールは大河ドラマ『青天を衝け』のエンディング「大河紀行」の音楽。

五月のN響演奏会は十五、十六日が尾高忠明指揮(モーツァルトの協奏交響曲とパヌフニクの交響曲第三番が素敵だった)、二十六、二十七日は広上淳一指揮で故尾高惇忠(ドラマはおだかじゅんちゅう、こちらはおたかあつただ)の交響曲が演奏される。三回合わせて『青天を衝け』月間だったことが、このアンコールでわかった(笑)。

そのしみじみとした音を聴きながら連想したのは、渋沢栄一と同時代を生きた薩摩藩士、村田新八のこと。

岩倉具視の欧米視察使節団に加えられるほどの才幹でありながら、下野する西郷隆盛を慕って薩摩に帰り、西南戦争に参加して城山で戦死した人。欧州旅行中に風琴(アコーディオン?)を手に入れて、帰国後も愛奏したという人物。

自分は三十一年前の『翔ぶが如く』で演じた益岡徹が、城山での最後の夜に風琴を弾き、おもむろに火にくべて、その炎をじっと見つめている場面が大好きだが、バンドネオンを聴いていたらそれを思い出した。

西洋で見たもの聞いたもの、個人の思いはさまざまにあったろうに、大西郷への恩義に殉じることを選んだ男。

『青天を衝け』のいいところは、当時の人が男も女も身分や立場にしばられて生きていることをしっかりと描いて、そこで自己を貫くには、それぞれにさまざまな道があることを示していることだと思う。

どれが正解というのでもない。それぞれがその役割をまっとうし、どんな人生の絵を描くか。

武士というのは、とにかくやせ我慢をしなければならない。義に殉じなければ武士ではない。慶喜はもちろん、幕府も水戸も薩摩も長州も、さらには百姓なのに武士になりたがった土方歳三のような男も、すべて。

栄一は、かれらの生きざまと死にざまを見つめつつ、武士の世の中ではない、人がもっと自由に人生の絵を描ける世界を求めていくはず。

幕末から明治へ、これからも楽しみ。

家に帰ると、ファリャがアルゼンチンで世を去ったという話から、亡命時代にファリャが指揮したライヴCDのことを思い出した。

スペインの名ソプラノ歌手、コンチータ・バディア(一八九七~一九七五)の生誕百年記念盤。バルセロナ生まれで、グラナドスやファリャから信頼された彼女も、スペイン内戦を期に一九四五年までアルゼンチンにいた。そして亡命してきたファリャと交流を深めた。

残っているのは一九四二年ブエノスアイレスのラジオ番組の録音三十分弱。ファリャ自らの指揮で《三角帽子》や《はかなき人生》の一部をバディアが歌う。

澄んで艶のある美声、そして意外なほどに濃密な語り口のファリャの自作指揮が聴ける。

五月二十七日(木)「ただいま」

ミューザ川崎にて東京交響楽団の演奏会。指揮はジョナサン・ノット。

・ベルク:室内協奏曲(ピアノ:児玉麻里、ヴァイオリン:グレブ・ニキティン)

・マーラー:交響曲第一番《巨人》

十四日間待機をへて登場したノット。昨年末の「第九」は聴けなかったので、自分にとってはずいぶん久しぶり。

映像で登場した昨年七月のテレコンダクター以来、リアルな実演では、一昨年十一月にマーラーの交響曲第七番を聴いて以来、ということになる。

ベルクとマーラーの初めにかけては、楽員との息がもう一つ合わず、のりきれない印象だったが、次第に感覚を取り戻して、最後は盛りあがった。カーテンコールでノットが「ただいま」と書かれた本拠地へのあいさつの白布を広げた瞬間は、なかなかに感動的だった。

東京交響楽団の公式ツイッターから

東京交響楽団の公式ツイッターから六月二日(水)花を盗むのは誰

国立能楽堂の定例公演。《月間特集 日本人と自然 花鳥風月》の一つ。

・狂言『花盗人(はなぬすびと)』山本東次郎(大蔵流)

・能『吉野天人(よしのてんにん) 天人揃(てんにんぞろい)』山階彌右衛門(観世流)

国立能楽堂のサイトの解説。

花盗人「桜の花を折った盗人を捕まえてみると、漢詩や和歌を口ずさむ教養のある人物でした。風雅なやりとりや酒宴の場が楽しい曲です」

吉野天人「吉野山を訪れた花見の衆が出会った美しい女性は、吉野の桜に心引かれて舞い下りた天人でした。満開の桜の中、大勢の天人が花に戯れ舞い遊びます」