一月一日(土)年の初めに

おかげさまで家猫も一緒に元旦。

聴き初めとCD初めは、年の初めにふさわしいものということで「三番叟」。一九六四年ビクターLP六枚組『狂言』の一枚目が、能と狂言総合誌「花もよ」五十九号の付録でCD化されたもの。

当時の能楽界のベストメンバーが起用されており、三番叟が野村萬(当時は万之丞)、千歳が野村万作、笛が藤田大五郎、小鼓頭が幸祥光、大鼓が亀井俊雄。セッション録音だが、能舞台(おそらく大曲、今のトッパンホールの向かい側にあった観世会館)で実際に舞いながらステレオ録音しているので、力強い足拍子や鈴の音など、臨場感満点。

続けて脇能『高砂』。これは『狂言』の前年にやはりビクターが世阿弥生誕六百年を記念して制作した、五流の名手たちが五番立の能をセッション・ステレオ録音したLP六枚組から。

これも凄いメンバーで、他にも観世寿夫の『井筒』とか櫻間道雄の『舟弁慶』とか、歴史的に重要なセットなのだが、ビクター自体は部分的にしかCD化していない。それを昨年一年間かけて「花もよ」が板起しCD五枚で復活させた。

個人的には、これが世阿弥生誕六百年というのと同時に、自分の生まれた年でもある一九六三年の録音というのが嬉しい。それもあって聴き初めの二枚目とした。「花もよ」はこれから『狂言』の復刻も進めてくれるだろうから、楽しみ。

続いて、これからクラシックを聴く。こちらの聴き初めはDVD初めを兼ね、エベーヌ弦楽四重奏団のベートーヴェン・チクルス六枚組。CDになった世界ツアーの後、二〇二〇年の十月から十二月にかけてパリでライヴ収録されたもの。十六曲を七回に分けていた世界ツアーに対し、こちらは構成を変えて六回。ただし観客がいるのは最初の二回だけで、あと四回はコロナ禍のために無観客。

コロナ前の世界を象徴するようなCDと対照的に、コロナ禍を象徴するようなDVD。六月に予定される来日公演が、他のあらゆる来日公演と同じく、無事実現できるようにという願いを込めつつ、見てみる。

一月二日(日)東に帰る名残かな

能楽初めは、矢来能楽堂の新春公演。「日本全国能楽キャラバン!」の一環。

・連吟『高砂』観世喜正(予定は喜之)遠藤喜久、鈴木啓吾、坂真太郎

・鈴木啓吾による解説

・能『熊野(ゆや) 村雨留』観世喜正(熊野)、永島充(朝顔)、森常好(平宗盛)、舘田善博(ワキツレ)杉信太朗(笛)、後藤嘉津幸(小鼓)、大倉正之助(大鼓)

シテ方の各流各家の一年最初の演能は『翁』が定番だが、今回は特別。

乗りに乗っていて、期待を裏切らぬ充実した能を見せてくれる喜正の『熊野』とくれば、クラシックの演奏会でも三が日に行くことはほとんどない自分も、外すことはできない。人気も高く完売。

『熊野』というのは不思議にこだわりたくなる曲で、日記で何度も触れた。専門家のさまざまな意見は昨年五月十五日に書いたし、舞台となる中世の京がどんな場所かは、四月十九日のところに書いた。あらすじもそこにまとめている。

熊野と宗盛の間の感情はどういうものなのかというのが五月の日記のテーマだったが、今日の喜正の熊野には、宗盛を特に愛しているわけではないと感じた。とはいえ、嫌っているわけでもない。

熊野にとって宗盛は、とにかく都の華やかな生活を象徴する存在。それ以外の何物でもない。

三宅晶子の書く通り「いつもいつも、女が登場すれば恋愛とは限らない」。男との色恋の関係でしか女性を論じないのは、女性を性の商品、あるいは家の付属物としか捉えられなかった、江戸時代以降の男社会のいびつな視点だろう。

現代では中世における女性の自立を、より自然に受けとることができるはずだ(もちろん中世の自立と現代の自立は、まったく同じではないが)。

肝心なのは「げにや思ひ内にあれば。色外にあらはる」とはいいながら、母を思う内心だけが真実で、花見の場で宗盛たちに酌をして回る外面がすべて虚偽だとは思えないこと。

内面も外面も、どちらも真実。花の美しさに酔うだけでなく、花が自らの舞を引き立て、美しく飾ってくれることを知っているから、熊野の心はいよいよ華やぐ。けっして仕事と割りきって心を偽っているわけではない。表の歓びも真実だし、裏の愁いも真実。それが瞬時に入れ替わる。その落差の大きさが、それぞれをさらに真に迫ったものにする。

喜正のしぐさは、指の先まで心が通って、一つ一つが丁寧で細やか。丁寧にやろうとすると、停滞したり線が細くなったりする危険があるが、あくまで張りがあって流れがよい。輪郭がぼやけることなく、すべてが鮮明。

脇座にいる宗盛に酌をしようと近づいた熊野は、舞を所望される。そこで舞を始めようと宗盛に背を向け、橋掛りに向かって歩みはじめた刹那、熊野は我に返り、母が心配になる。

「深き情を人や知る」

ここでのシオリが美しかった。

いったん始めれば熊野は無心となって舞うが、突然の俄か雨が花を散らしだすと、また悲しみにとらわれる。扇を広げて散る花を掬おうと歩きまわるが、すべてを拾うことはできない。

「降るは涙か。降るは涙か桜花。散るを惜まぬ人やある」

ここで熊野は「いかにせん都の春も惜しけれど、馴れし東の花や散るらん」と詠み、感心した宗盛に帰国を許される。

ここから支度もせずにいきなり東国へ向かうという、その気ままさが面白い。

そして橋掛りの一の松のところまで行く。ここで地謡が逢坂の関に夜に着き、関の扉が朝日とともに開くことを謡う。扇を頭上にもってきて、夜明けを示す。

宗盛のいる脇座が都そのものを示し、橋掛りの上を遠ざかることが熊野の旅路を示す。幕前に来た熊野は最後にふり返り、遥かに都を、つまり宗盛を見る。

「東に帰る名残かな」

名残りとあるからは、やっぱり俺のことを惜しんでいるのだなと期待してしまうのが、男という愚かな生き物である。

でも熊野が思うのは、都の栄華全体への名残り惜しさに決まっている。

だがその栄華も東の花と同じく、まもなく終わる。途中で地謡は平家物語を借りて、こう謡う。

「清水寺の鐘の聲。祇園精舎をあらはし。諸行無常の聲やらん。地主権現の花の色。娑羅双樹の理なり」

奢れるものは久しからず、平家の栄華も春の夢のごとくついえる。

熊野は「花は春あらば今に限るべからず」、これからも春が来れば花は咲く、母とは永別になるかもしれないから、いったん帰国させてくれと頼むのだが、宗盛は「この春ばかり」と執着する。

権力者のただの我が儘のようでもあるが、都落ちを予感しているような焦燥を感じることもできなくはない。というより、作者はそれを匂わせている。

自分は去年、といってもたった七日前の能『碇潜』で壇の浦の滅亡劇を見たばかりだから、いやおうなく平家の花も最期が近いことを思わずにいられない。

舟幽霊の一人に扮した坂真太郎が地謡にいることも、連続性を意識させる。

いや、明言せずに匂わせ、茫漠たる歴史の広がりを感じることこそ、能の醍醐味だと思う。感じたい人が感じればいいし、感じなくてもいい。それが能だ。

能の常として、舞台には牛車の作り物以外には何もない。しかし五条から清水寺へと移る景色、満開の桜の宴、逢坂の関へと、平家全盛期の春の京の光景を豊かに想像させてくれる舞台だった。

宗盛と池田の宿の長の話は、平家物語では弟重衡が捕虜として鎌倉に東下りをする部分で、過去の話として語られる。つまり、話が出てきた時点ですでに、平家は一ノ谷の戦いに敗れているのだ。往時の栄華なのである。

そして、この重衡の東下りに題材を得た曲が、同じく金春禅竹作とされる『千手』。折よく国立能楽堂が取りあげているので、併せて見に行くことにする。

この日の矢来能楽堂には、チラシに使われた装束と面が展示されていた。実際に舞台でつけていたのは、もっと由緒ありげな面で、花の盛りにある熊野の美しさと、その陰が現わされていた。

新年最初から素晴らしい舞台で嬉しかった。しかし大忙しの喜正、身体には充分に気をつけてほしい。

一月六日(木)雪の花

松の内の雪。津の守弁天の高遠桜は、雪で早くも満開のように。

思わぬ雪空の下、今年最初のチケット買いミッションを無事に完了。横浜能楽堂の特別公演「三老女」セット券発売。

能の最奥曲「三老女」を、観世流の現代最高のシテ方三人が三か月連続で全部やるという、こんなことやっていいのかといいたくなる大企画。

四月九日『姨捨』梅若実

五月七日『檜垣 蘭拍子』大槻文藏

六月十八日『関寺小町』観世銕之丞

『関寺小町』は他の出演者とあわせると、あるいは昨年急逝した野村四郎か浅見真州が予定されていたのではという気もするが、働き盛りの銕之丞のシテというのもまた楽しみ。囃子方など三役も豪華だし、前座となる狂言も野村萬・万作兄弟に山本東次郎の人間国宝揃い踏み。

今年前半はクラシックの海外演奏家の来日がまだ読めないだけに、この企画は私にとって、大きな大きな生きる糧。

一月八日(土)劇音楽の真価

今年のコンサート始め。池袋の東京芸術劇場で、同劇場主催のコンサートオペラを見る。

・プーランク:オペラ《人間の声》

・ビゼー:劇音楽《アルルの女》

日経新聞に評を書くので演奏への細かい感想は控える。二本の組み合わせ、演奏、ともに納得の素晴らしさ。

それにしても、劇音楽はやはり戯曲と組み合わされてこそ――戯曲が抜粋であっても――真価を発揮することを、今日も納得。ドラマに対する、ビゼーの天才的な音楽センスの鋭敏さを実感することができた。

といってもオペラではないから、音楽が人物によりそう形で、ドラマを直接物語ることはできない。

セリフと音楽が重なるメロドラマの部分では、歌唱のように大きくは響かない話し声との音量のバランスをとるため、弦は首席だけにして編成を極小にするなど、実践的な工夫がされていた(マイクというテクノロジーがある現代では、問題は小さくできるが)。

フルオーケストラが活躍するのは、基本的にはセリフの後か前に、気分の変化や自然の景色を響かせるとき。群集の歌や踊りもあり、それらは無邪気な外界の音として、登場人物の苦悩のドラマと対照させられる。

それは《カルメン》のあの天才的な終景、闘牛場での殺戮に興奮する群集の歓声を背景に個人的な殺人のドラマを展開させるというコントラストの凄みに、通底するものがある。

というより、劇音楽における音楽の役割、使用法をオペラに転用し、より効果的に応用してみせたのが、あの終景なのだとさえいってもいいのかもしれない。そのことを今回の公演は教えてくれた。

ビゼーすげえ、すげえぜビゼーと、ひとりで興奮した。

個人的には、小学校の音楽の時間に習った《三人の王様の行進》、序曲やファランドールで旋律が用いられた民謡の原曲が歌われ、授業以来半世紀をへてナマの歌できけたのも、すごく嬉しかった。

ところで、「劇音楽はやはり戯曲と組み合わされてこそ――戯曲が抜粋であっても――真価を発揮する」ことを昨年実感させてくれた、東京藝大による音楽劇『エグモント』、全曲の映像が無料で視聴できる。曲ごとのトラック分けもついていて、かゆいところに手が届く。

マスクをつけてのセリフ、最初こそみんな苦労しているが途中からさすがにうまくこなしてしゃべるようになる。ピリオド楽器なのも嬉しいし、クレールヒェン役の中江早希が見事。この人は十二月の《月に憑かれたピエロ》といい、いま本当にのっている。

これを見てたら、桃林堂の小鯛焼がまた食べたくなってきた(笑)。

・東京藝大による音楽劇『エグモント』全曲の映像 https://dt.geidai.ac.jp/?p=561

一月九日(日)チャメ、またいつか

読んで楽しい話ではないので、それでもいいという方だけ。

家猫のチャメ(たぶん十三歳くらい)は、七日の夜に腎臓ガンで病んだ肉体を捨て、新しい世界に旅立った。そして今日九日、歴代の先輩猫たちと同じく、哲学堂動物霊園で荼毘に付された。写真はそこから見える一九二九年建造の野方配水塔。

以下は備忘録として。

二十七、三十日に皮下補液(点滴)を受けると、年末年始は顔つきがはっきりして元気を取り戻し、歩き回り、ちゅーるの総合栄養食タイプを欲しがり、どんどんどんどん食べてくれたので、人間も自分たちの餌(お節と呼ばれるもの)を気兼ねなく食べることができた。

三が日があけた四日朝に病院で補液を受けたが、もう体調は戻らず気分が悪そう。何も食べずにほぼ水だけ。しかし夕方には最後の散歩に出た。後ろをついて回る人間に向かって、声を出さずに二回鳴き、近くの池まで行ったところで引き返し、人間が歩ける道を通って帰宅。

五日以降はほとんど歩けない状態に。七日の早朝三時に吐いたあと、落ちついたところで名前を何度か呼ぶと、寝込んだままで喉をしばらく鳴らした。いつも盛大にゴロゴロ鳴く猫だったが、これが最後。そしてこの日の夜八時半に永眠。

手のかからない猫で、最後も松の内が明けるまで待って逝ってくれた。

一月十二日(水)SPの悪影響

ザ・ショウ・マスト・ゴー・オン。

今日は朝日カルチャーセンター新宿教室で今年初の対面講座。一~三月は「巨匠たちの新しいCD」全三回で、第一回は「フルトヴェングラーの集大成ボックス五十五枚組(+スウェーデン放送のバイロイトの第九)」

このセットは音がいいだけでなく、とにかく網羅的で面白い。「バイロイトの第九」も登場時や楽章間、それに拍手が長めに入ったことで、BIS盤との比較が明瞭にできる。

とても嬉しい大きな発見は、一九五〇年のウィーン・フィルとの皇帝円舞曲のプレイ・スルー、通し演奏のテスト録音のこと。SPで発売された本番の録音とテンポがまるで違うのだ。プレイ・スルーは十分十五秒、本番は九分二十五秒。十分前後の曲で五十秒も違う。

フルトヴェングラーの解釈の変化ではない。要するに、テスト時のテンポだとSP二面に入りきらないので、本番は収まるように速めて演奏させられた、ということ。三面にまたがれば二枚になってしまうので、レコード会社としては避けたかったのだろう。しかし、その結果は芸術面に関しては無惨なものだった。

聴きくらべてみると、細部の表情づけがぜんぜん違う。テストでは曲を愛おしむように余裕をもって軽妙に弾ませ、ルバートとポルタメントをかけ、思う存分に歌わせた(手綱を放さず、しかしウィーン・フィルにやりたいようにやらせた気配が濃い)のが、本番はリズムがつんのめり、ワルツというより軍隊行進曲みたい強拍が強調され、表情はこわばって硬く、せせこましい。とにかく性急。

最後、ほれぼれするほどに美しいチェロのソロ(絶対ブラベッツだろう)のあとがほんとうにしんみりして、フルートのソロで「おもしろうてやがて悲しき」風情が漂うテスト演奏に対し、本番は基本が同じでも、まったく味がない。

自分はこの曲を大好きなので色眼鏡もあると思うが、フルトヴェングラーは、ウィーン・フィルとこの曲を演奏することがかなり好きだったのではないかと思う。一九四三年にストックホルムをこのコンビで訪れたときにアンコールで演奏した録音が、結末を欠いて残っている。それがいい演奏であるだけに、なぜこの五〇年のセッション録音がピンとこないのか今まで不思議だったのだが、このテスト録音の出現で理由がわかった。

ほんとうは、こんなに愛おしくて素晴らしい、ウィーン・フィルとしても最良の皇帝円舞曲といっていい演奏になるはずだったのだ。

ところがSPの限界のために、すべて台無し。結果として本番には、明らかに投げやりな気配が漂っている。当日のプロデューサーのウォルター・レッグ(まだ決裂していなかった)がこの顛末をどう考えていたのかも、興味深いところ。

そして、フルトヴェングラーがLPの登場を歓迎したのは、中断が減るだけでなく、それよりもむしろ、収録時間の都合で演奏コンセプトの変更を余儀なくされることがなくなることも大きかったのではないか(レコード会社は、そんなことを表沙汰にはしたくないだろうが)。

SP時代は、面内に収めるためにテンポを速める場合があったとはよく聞く話だが、それが結果に悪影響を及ぼした例を実際に確認できたのは嬉しい。

今日の講座ではこのことを深く実感してもらえたようで、やりがいがあった。

そしてスウェーデン放送盤のバイロイトの第九。このディスクは「レコード芸術」にも書いた通り、SACD層を聴かないと真価がわからないと自分は思う。音、とくに高音が伸びやかに響くSACDだと、これがライヴならではの気魄にみち、集中と解放のカタルシスというフルトヴェングラー魔術が存分に発揮された演奏だということが、よくわかる。

残念ながら朝カルの教室ではSACDをかけられないので伝えにくい部分があったが、最後の合唱の一言に向かって雪崩落ちるような瞬間の、あのたたみこむ弦の鳴りの凄さは、CD層でもわかる。

ここから、あまりの急加速で聴衆が置き去りにされた沈黙の一瞬、現場に居合わせたシュトレーゼマンが書くところの「恐怖の一瞬」の沈黙まで、しっかりと味わってもらえた。

朝カル、次回はクレンペラー。これも気合いが入る。

一月二十一日(金)花咲く千手の袖

国立能楽堂の定例公演。

・狂言『文荷(ふみにない)』深田博治(和泉流)

・能『千手(せんじゅ)』種田道一(金剛流)

『千手』の内容は国立能楽堂の公演サイトの一文が、例によって簡にして要を得ているので引用すると、

「一の谷の合戦で捕虜となった平重衡の前に、源頼朝から千手の前が遣わされます。二人は心を通わせたのも束の間、夜が明け別れの時を迎えます。金春禅竹作の情感溢れる曲です」

この曲を初めて見たのは二〇一八年の国立能楽堂での金春流の公演だが、そのときはピンと来なかった。ちょっと俗っぽい、歌舞伎の大仰な愁嘆場の原型みたいな印象を受けて、趣味に合わないように感じたからだ。

そのため今回も行く気がなかったのだが、二日に見た『熊野』が素晴らしかったので、題材として関連性があり、どちらも金春禅竹作と考えられるということからも、『千手』をもう一度見てみようと考えなおした。

結果は大正解。この二曲はよく似ている点と違う点の双方がたくさんあり、続けて見るとその相違のコントラストが互いの特質を浮き彫りにしあって、とても面白い。どちらが先かを考えてみるのも楽しい(たぶん『熊野』が先か)。そうして細部が見えてくると、『千手』も俗っぽいどころか、センチメンタルな主題なのに格調を保った名作とわかる。今回は芝居も謡も輪郭が鮮明な金剛流だったのも、自分の好みに合っていた。

似ている点はまず、主人公の男女の関係性。どちらも男は平家の公達、女は遊女で、その名が曲名となっている。

『熊野』の男は清盛没後の平家の総帥たる内大臣宗盛、『千手』はその次弟、本三位中将重衡。女は熊野が駿河国池田の宿の長(遊女宿の女主人)の娘で、千手は同じ駿河国の、手越の宿の長の娘。

季節もともに春。違うのは『熊野』の舞台が平家全盛期の京の、花の盛りの晴天の昼なのに対し、『千手』は平家没落後のひなびた鎌倉の、雨の降りやまぬ、湿ったさびしい夕べであること。

何よりも違うのは、熊野は宗盛をどう思っているのかを何も語らないのに、千手は重衡が好きでたまらないこと。

千手は恋に夢中になった女として、とにかくけなげでいじましく一途で、それだけに自分勝手なところも出る。男にとって都合がいいだけの存在ではないあたり、女性の心理観察と描写に長けた禅竹ならではの造型なのだろう。

そして、これだけ恋する女を活写できる禅竹が熊野をああいうふうに書いたということは、宗盛は本当にどうでもいい存在なのだなということが、痛いほどによくわかってくる(笑)。

宗盛がワキ方の役で、重衡がシテ方の役というのにも、両者の位置づけの違いがはっきりと出ている。シテとワキというのは、原則として同じ世界を生きてはいない。幽霊と人間とか、厳然たる境界がある場合がほとんど。それがシテ方同士だと、人間として対等の関係を結ぶことができる。

重衡という男の描きかたも、宗盛とは段違いに魅力的。悲運の貴公子、暗い影を背負った貴種流離譚の主人公。

両親にも格別に愛され、「花の都人」として育ちながら、戦いの混乱のなかで東大寺大仏殿など南都を誤って焼尽させるという大罪を犯す。一ノ谷では死にきれず生け捕りになり、都大路を引き回され、東路を鎌倉まで虜囚として下らせられ、さらし者として生き恥をさらす。

ところが、それだけにもてる。平家物語に登場するすべての男のなかでも、いちばんの色男という扱いをされている。

正妻の大納言佐局は安徳帝の乳母として、二位尼時子に従い壇の浦まで行く。入水に失敗して京に生還した後、処刑直前の重衡と再会し、来世まで変わらぬ愛を誓いあう。そして重衡を弔って出家、最後は義姉の建礼門院徳子に仕えて、大原の寂光院に隠棲する。

このほか虜囚となって都に戻ったときに再会する愛人も出てくるし、鎌倉下りの途中で池田の宿に泊まったさいには、宿の長の娘から歌を贈られる。

その見事な出来に驚いて、護送役の梶原景時にあれは誰だと問うと、あれこそ名歌を詠んで宗盛に帰国を許された、海道一の歌の名人ですと教えられる(ここで『熊野』の原作になる話が出る)。

そして鎌倉に着いて、千手と出会う。

ここからは能の詞章によって書く。

自らを羞じ、閉じこもる重衡の乾いた心に、千手は真心からの同情を寄せ、次第に潤いをもたらし、開かせていく。

千手「昨日は都の花と栄へ」

重衡「今日は東の春に来て」

千手「移り変はれる」

重衡「身の程を」

地謡「思えただ、世は空蝉の唐衣、世は空蝉の唐衣、着つつ馴れにし妻しある、都の雲居を立ち離れ。遥々来ぬる旅をしぞ、思ふ」

ここで「都の花」と「東の春」を対比させるのは、『熊野』のあの歌「いかにせん都の春も惜しけれど、馴れし東の花や散るらん」を意識しているのだろう。

そして「唐衣」以下の詞は、伊勢物語のなかで三河の八橋で詠まれる、「かきつばた」を句の頭文字とする名歌。

都落ちして東国を旅する美男子、女が放っておかないモテ男とくれば、伊勢物語の在原業平と決まっている。重衡と業平、名が「ひら」で韻を踏んでいることもあって、イメージが重ねられる。

こういうふうに古今種々のイメージが絡みあい重なりあい、深めあい広がりあいしていくのが、能の詞章の面白さ。こちらの知識が増せば増すだけ、味わいが増してくる。

一方、都に「馴れにし妻」があるという詞には、新たな恋はしないと強がる、重衡の気持が暗示されているような。

続いて、重衡を預かる狩野介宗茂(ワキ)が登場、ささやかな酒宴が始まる。千手は重衡の前に進み、酌をする。

重衡の詞に、揺れる心、隠しきれないときめきが出てくるのがいい。

「今はいつしか憚りの、心ならずに思はずも、手まづ遮る盃の、心密かに思ふ思ひ」

心ひそかに思う思い。熊野が宗盛に酌をする場面の上辺だけの華やかさと、なんとまあ違うことか(笑)。

このあと千手は地謡と、重衡の人生と胸中を代弁するように謡っていく。

四面楚歌、周囲すべてが敵と嘆く重衡に、千手だけは虞美人のように味方だと謡う。忘れるものか。

千手「四面に楚歌の声の内」

地謡「何とか返す舞の袖、思ひの色にや出でぬらん.涙を添えて廻らすも、雪のふる枝の枯れてだに、花咲く千手の袖ならば、重ねていざや返さん」

地謡「忘れめや」

雪の降る枝は枯れても、花咲く千手の袖ならば。

あたしの名は千手観音から採られているんだ、千手観音は広大無辺の慈悲で、どんな罪人も救うんだ、という切なる願いが込められている。

『熊野』の後半の舞台、満開の桜に彩られた清水寺の本尊こそ、十一面千手観音であることを連想する。宴に出る前に熊野が母の無事をひそかに祈ったのは、この観音だった。

そのあとの千手の序の舞(まさしく、言葉にならぬ思いが舞となったもの)を見た重衡はついにこらえきれず、琵琶を手にして千手の琴と合奏する。

地謡「その時重衡興に乗じ、琵琶を引き寄せ弾じ給へば、又玉琴の緒合せに」

千手「合はせて聞けば」

地謡「嶺の松風通ひ来にけり、琴を枕の短夜のうたた寝」

待っていた風が嶺から吹いてきた。

この詞で、シテは面をあげて斜め上方を見た。恋の成就に潤んでむせぶ女の歓喜の表情が、そこに見える気がした。

この詞が同衾を暗示していることは、いうまでもない。

しかしそれは一夜の夢。重衡はかれを憎んでやまない南都の僧に引き渡されるべく、都へ出立する。

後朝の別れを暗示して、千手と重衡は袖をすり合わせてすれ違う。

橋掛りを去る重衡を見送ろうとして、涙にくれる千手。

悲しくて、いい能だった。気づかずに見過ごせば、えらい回り道をするところだった。

千手と重衡、袖をすり合わせての後朝の別れ。銕仙会のサイトから。

千手と重衡、袖をすり合わせての後朝の別れ。銕仙会のサイトから。一月二十六日(水)オランダ人

新国立劇場《さまよえるオランダ人》初日、快演だった。功労者の第一は指揮のデスピノーサ。十二月のN響との《展覧会の絵》や《浄夜》で、軽快だがよく呼吸する、ミニ・ミトロプーロスみたいな音楽を聴かせてくれていたので、この人はきっとオペラが上手いはずと思っていた。予想通り見事な緩急の出し入れ。《ローエングリン》以前の歌劇時代のワーグナーは、十九世紀前半なのだからこういう俊敏系の演奏で聴きたい。

歌手ではゼンタの田崎尚美が強い声と体当たりの熱演でドラマをつくった。エリックの城宏憲も三幕のアリアで熱唱。ここでゼンタをぐらつかせるほどの真情を披露できなければ、オランダ人が誤解する破局につながらないわけで、説得力がある。

それにしても、第三幕の水夫と幽霊の合唱の場面、声とオーケストラが渦を巻きながら噴きあがる音のドラマ、こんな音楽を書けるのはやはり天才だけ。これほどにシンフォニックでドラマチックな音楽は、ワーグナーも《オランダ人》で初めて書けたわけで、この作品を自らの創作の「始まり」としたくなったのもよくわかる。ここは俊敏系の演奏だと、グイ指揮の一九五七年フィレンツェ・ライヴ(MYTO)が鮮烈きわまりないキレッキレの名演で、それを思い出しながら聴いていた。

コロナ禍で仕方のないこととはいいながら、これまでオペラ的感興を著しく損ねることになっていた合唱のディスタンス配置をやめ、元に戻したことで迫力がよみがえった。一方で、オミクロン流行下ではリスクも高まるわけで、とにかく無事にすむことを心から祈るばかり。

デスピノーサ、次の《愛の妙薬》も振ることになっている。日程が合わずにあきらめたが、東響との相性もよさそうだし(なぜか読響とはもう一つ息が合わなかったような印象)、聴きたくなってきた。

一月二十九日(土)生命の連鎖

ついに見た三老女最後の一曲、金春流の『関寺小町』。横浜能楽堂。

・仕舞『源太夫』 金春憲和

・仕舞『花筐 クルイ』 櫻間金記

・狂言 大蔵流『御田』 山本東次郎

・能『関寺小町 古式』 本田光洋

一九三七年生まれの山本東次郎も五歳下の本田光洋も、見事な舞台だった。

能の重要なテーマの一つに「老い」がある。

世阿弥の作とされる『関寺小町』は、能の最奥に位する「三老女」のなかでも最奥とされる曲だが、不思議な曲でもある。他の二作、『姨捨』と『檜垣』は老いの無惨と孤独、それでもなお消えぬ業の深さを描いて、底知れぬ凄味があるのに、『関寺小町』はそうではない。

ドラマといえるようなドラマはなく、老人の姿が坦々と描かれている。それが「最奥」とされる不思議さ。あらすじはこんな感じ。

七夕の祭の夕べ、近江国逢坂の関にある関寺の住侶は、近くの山陰の藁屋に住む老女が和歌を詠むと聞き、興味を抱いて稚児たちと訪ねる。問答のうちに、住侶は百歳の老女が小野小町の成れの果てだと気がつく。老いたる身を羞じ、往昔を懐かしむばかりの小町だが、住侶に誘われ、稚児に手をひかれて七夕の手向けに加わる。稚児の舞で興が乗り、小町は自らも舞う。初秋の短い夜が明け、小町は一人で藁屋に帰っていく。

ただこれだけの話に二時間かける。実演を一度見ただけでは、私などにはつかみきれない曲だが、プログラムに掲載された、当日のシテの本田光洋(一九四二年生まれ)と能楽研究者の羽田昶(はたひさし、一九三九年生まれ)、八十歳前後の長老二人の対談がまことに示唆に富んでいて、取っかかりが見えた。

本田……他の老女物と同じように、老いの悲しみとか苦しみとか嘆きとかも、ないことはないですよね。ただ非常に強いものではない。

羽田……わりに普遍的な、誰の身にも起こる、老いの侘しさとか悲しみっていうのは、私どものような歳になってくると分かりますね。「せめて今はまた。初めの老いぞ恋しき」。初めの老い、すなわち初老ですよね。初老は日本語で四十歳のことですが、現代人の実感としては六十歳前後でしょうね。そう書いてある辞書もあります。だから、六十歳にもなれば老境だなんて言ったけれど、あのころはまだ若かった、あのころが恋しいってことですよね。

本田……まさにそうです。それから、この曲についての伝書などには、これはめでたい祝言の曲であるということが、強調されています。それは七夕も男女の逢うことだし、和歌もめでたいのだと。だからそこが「卒都婆小町」とは違うのだということがあって。それをどのように表現しようかと思っているところです。

羽田……そうですか。「関寺小町」について祝言の曲という捉え方があるとは、勉強不足で知らなかったんですけれども、そういうことが昔から言われているんですか。

本田……伝書にはずいぶん書いてあります。もう最初から書いてある。

金春流の伝書にはこれが「祝言の曲」とあるという。老残の衰えを嘆く曲が、めでたい曲だというとらえかたには驚かされた。羽田は『能楽大事典』という、現代最も権威ある事典の三人の共同執筆者の一人なのだが、その羽田ですら知らないというのだから、能界でも知っている人はほとんどいないのだろう。

羽田……今までの解説とか研究に、そういう指摘はあまりないですね。

本田……結局そういう伝書というのは外に出なかったのかなと想像します。だからどこまで本当は言っていいのかということになるのですが、祝言の曲であるということ、序の舞は急破序であること、もうひとつ闌曲、閑曲、幽玄、哀傷、恋慕、それを全て含む曲であると書かれています。

羽田……そうやって考えてみるとさっき申し上げたような老いの悲しみも侘しさも書いているけれど、それを悲しいとか辛いということではないわけですね。人生のあるべき姿を普通に描いている。

本田……そうですね。あるべき姿を、舞を舞いながら悟っていったのかなというふうに。やっぱりそれは曲の中でどこかで表していかないといけないんじゃないかなと思っています。「卒都婆」とか「桧垣」になると、無惨な感じがするのですけれど、ああいうふうに年を取ったらいいなと。観る方にも、子供に対する優しさもあり、感受性の豊かさもあり、ああいう老年になれたらと感じて頂けるようならいいな、と思います

老境をあるがままに受けいれる。小町は「あるはなく なきは数添ふ世の中に あはれいづれの日まで嘆かん」、あるものはなきものとなり、なきものが増えていく世に生きて、いつまで嘆かなければならないのかという歌を詠んでいて、この能にも引用されているのだが、そこから老化と生者必滅を受けいれた境地へと進んで、そのことをむしろ言祝ぐ能だというわけだ。

そう思ってみると、この能には一種のユーモアがある。藁屋には短冊がたくさん吊るされていて(七夕の短冊を連想させるようにしてある)、老女は一枚を手にとって昔のごとく歌を詠んで記そうとするのだが、力が衰えていて書けない。

あるいは、稚児の嫋やかな舞(世阿弥いうところの「幽玄」の美)に刺激されて、自分も舞いはじめるが、途中で身体がついていかなくなる。通常の舞の「序破急」とは逆に「急破序」だと伝書にあるという本田の言葉は、この衰弱を表わしている。

こういうあたり、もしこの曲が世阿弥の老年時代の作品だったとすれば、老いた世阿弥の実感だったのかもしれない。羽田の言葉にあった「せめて今はまた。初めの老いぞ恋しき」なんて詞も、実体験者ならではの発想ではないか。

自らの老いを自虐的に笑い、嘆かずに受けいれる。「シルバー川柳」の優秀作みたいなものかと思ったりした。

「三老女」は最奥曲だけに、CDもDVDもほとんどないのだが、幸い『関寺小町』はCDが手に入る。一九五五年に金春流の桜間弓川がシテとなった演能の申し合わせ(ゲネプロのようなもの)の記録音源(最初期の磁気テープ録音らしい)が、専門誌『花もよ』第六号と第七号の付録となっているのだ。

録音というのは、その能を実際に見る前は、何をやっているかさっぱりわからない。しかし舞台のイメージがつかめると、音から想像をふくらませるという、実演とは別種の楽しみかたが生まれる。

この録音も、そういうわけでようやくちゃんと聴ける。シテもワキも囃子方も伝説的名手ばかりが集った出演者のなかで、とりわけ玄妙なのは、子方がよりによって本田光洋であること。

録音のなかでは百歳の小町を演じる六十六歳の弓川の前で「星まつるなり」と謡い、稚児の舞をするこの年十三歳の本田が、それから六十七年をへて老人となり、小町を披く。

その場に居合わせる自分。

ここに、古典芸術のはてなき面白さがある。七百年近く、代々の人々によってこうして受け継がれ、生きている。

それを録音と実演で体験できる。こういうとき、脈打つような歴史のなかに自分がいることを実感する。

目を転じて未来を想えば、今日の舞台で婉麗な稚児姿を見せてくれた中村千紘が、六十年か七十年後にシテを舞うことだって、ありうるだろう。

そのとき自分はこの世にいないが、NHKが今日の舞台をテレビ収録していたので(二月二十七日放映だそう)、中村の子方を映像で、そしてシテを実演で見るという、自分と同じようなことをして喜んでいる人間も、その未来には、きっといることだろう。

生命の連鎖の妙。七夕で男女が出逢うこと、子が生まれ育つこと、老いて死ぬこと。どれも連鎖において必要不可欠のイベントだ。逢うは別れの始めだが、逢わなければ何も始まらない。三老女で唯一子方が登場する『関寺小町』は、生命の連鎖を寿ぐ「祝言の曲」なのだろう。

さすが、世阿弥の女婿にして精神的後継者となった金春禅竹の、その後裔たる金春流だからこその、伝書の指摘かもしれない。

自分がいない遠い未来のことはさておいて、『関寺小町』を六月に再び横浜能楽堂で見られることは、自分に関わる近い未来。

シテが野村幻雪(四郎)だったら、どんな舞台だったろうとも思う。『関寺小町』には「かろみ」が必要だ、能というと重苦しく重苦しくやるけれど、ちょっと違う気がしている、軽みというのは、逆に重みよりもむずかしいと『芸の心』で語っていた幻雪なら、どんな小町を見せてくれたことか。

しかし幻雪は昨年逝ってしまった。まさしく「あるはなく」、「去年の雪」はもう残っていない。演じるのは、自分より七歳上の観世銕之丞。どんな「いまの小町」を見せてくれるか、楽しみ。

二月一日(火)

十九日と二十日に読売日本交響楽団を指揮するヴァイグレ、無事に来日。ありがたいこと。

どういう経緯で来日が可能になったのかは知らないが、少しずつ鎖国が緩められているのは嬉しいこと(無責任な観光客などとは話が違うのだから)。とはいえ一日に来たということは、リハーサル期間の必要を考慮すると十四日間を自主隔離という感じだろうか。

たった二回の公演でも約束を果たすために、十四日間を無駄にしてもやってくるあたり、常任指揮者とか音楽監督などのポストにある人たちの矜恃、オーケストラと聴衆に対する責任感というのは、すごいものがある。ドイツ語圏の歌劇場などで活動している人たちは、特にそれが強そうな気がする。

二月八日(火)

サントリーホールで札幌交響楽団の東京公演。六日の大雪で札幌は大混乱だったようだが、公演は遅滞なく開催してくれて感謝。指揮は来日できないバーメルトに代わってスダーン。

バーメルトが選んだプロを引き継いだ形で、伊福部作品はよくぞやってくれたもの。山根一仁が入魂のソロを聞かせたその《ヴァイオリンと管弦楽のための協奏風狂詩曲》には、例の『ゴジラ』のテーマ、不気味社が「♪ゴジラ、ゴジラ、ゴジラとメカゴジラ、ゴジラ、ゴジラ、ゴジラとメカゴジラ…」と歌うあのメロディがもろに出てきて嬉しい。

メインのシューマン二番は、東響時代にも快演を聞かせたスダーンの十八番。十九世紀前半の曲にふさわしい俊敏な演奏で、オケも鋭敏に反応するのが快し。

終演後、出口で配られていたホクレンの片栗粉をもらう。同業の方によるとダマにならず優秀な片栗粉らしく。毎年好評なのだとか。

二月九日(水)

朝日カルチャーセンター新宿教室で、「クレンペラーの新しいCD」。コンセルトヘボウとのSACD二十四枚組のライヴ録音集をメインに。これ、すごくいいマスタリング。コンセルトヘボウのライヴというと痩せた、生命力のない音質という印象が既発盤にはあったが、これはまるで違う。エランにみちた音になっていて、メンゲルベルク時代以来の絹のように艶のある美音もしっかりと聴きとれる。まとめて出してくれたのは嬉しいが、二十四枚と大物すぎて、マニアしか買ってないのが残念。一九五一年の《復活》も素晴らしい音。

帰路はいつものようにコメダへ。季節限定のミニシロノワールが毎回の楽しみだが、今回はゴディバと提携した「きゅんハート」……。これも美味そうだが、ピンク色のハートマークをオッサンがひとりで注文するのはさすがに無理(笑)。しかもフルサイズのみでミニがない。すごすごとクロネージュを食う。

二月十日(木)

昼に「音楽の友」の取材でヤマハホールへ。一階と二階のカフェでは没後三十年のピアソラをイメージしたオリジナル・ドリンク二種を売っている。自分は二階で飲めるという「ブエノスアイレスの冬」により心惹かれた。現物が目の前に出てきたが試飲できる雰囲気ではなかったので、残念ながらおあずけ(笑)。

夜はサントリーホールで読売日本交響楽団。《エレクトラ》中止で急遽行なわれた特別演奏会。井上道義指揮のショスタコーヴィチ・プロだから、悪いはずがない。服部百音とのヴァイオリン協奏曲第一番もすごかったが、メインの交響曲第五番はさらにものすごい演奏だった。

遅めのテンポで克明に、そして鮮明に描いていく。サントリーホールの二階正面でこれだけ鮮明に、今風にいえば高い解像度で響くというのは驚異的。輪郭がはっきりしているのに、響きが痩せずに豊麗に鳴りわたるのは、読響の実力の高さ。「革命」でも「運命」でもなく「宿命」とでもいいたくなる絶望の音楽(砂の器ではなく)。あるいは、ヘルデントートの音楽。

二月十一日(金)

午後は新国立劇場で《愛の妙薬》。中一日でくり返す公演の三回目で、しかもマチネというのは、悪い条件が多かったのかも。惜しい感じが残る。

夜は紀尾井ホール室内管弦楽団を阪哲朗の指揮で。十型のオーケストラが筋肉質の響きで俊敏に動き、《リンツ》もベートーヴェンの二番も気持ちよかった。金子亜未独奏によるR・シュトラウスのオーボエ協奏曲も艶麗。これも大ホールより紀尾井ホールで聴くのにちょうどいい音楽。オケと指揮者のこのコンビはけっこう相性よさそうだ。

《愛の妙薬」の休憩中にオペラシティのくまざわ書店に行って買ったのが、待望の吉田秋生の『詩歌川百景』第二巻。十日に出ると知って、ネットを使わずに現実の書店で買おうと思ったのだが、周囲に本屋が少なくなって寄る機会をつくりにくい。数日間の予定を検討して、オペラシティで買うのが最善と判断。

街中で本屋に寄るのに、こんなに手間がかかる世の中が来るとは、思ってもみなかった……。ともあれ、これから読むのが楽しみ。

二月十三日(日)

セルリアンタワー能楽堂で能『巴』を見る。木曽義仲に仕えた女武者、巴をシテとする修羅能。現行の修羅能では唯一女性をシテとするもの。

能の名作の多くは平家物語や鎌倉時代の事件を題材としているので、『鎌倉殿の13人』のおかげで今年はさまざまにイメージをふくらませて楽しめる。

鎌倉方との戦いに敗れ、義仲の主従がわずか七騎に減ったとき、巴は最期までつきしたがおうとするが、お前は女なのだから離れろと命じられる。

その無念。忠勇無比の戦士たる自負を傷つけられて恨めしいといいつつ、背後には、女としての義仲への恋情もある。

平家物語では深田にはまったところを雑兵に討ち取られてしまう義仲だが、能では戻ってきた巴が敵を蹴散らし、無事に自害を遂げさせる話にしている。

そして巴は、形見の小袖を故郷木曽に届けるべく、旅立とうとする。しかし何かに背を引かれるように後ずさりし、愛する男の遺骸の前にまた戻ってしまう。

「死骸にお暇申しつつ 行けども悲しや行きやらぬ 君の名残をいかにせん」

君の名残をいかにせん。ここで小袖を抱きしめ、頬ずりして愛おしむ場面は、同じ能の『松風』を想わせて、巴が恋する女なのだということを鮮やかに描く。

今回のシテは金剛流の豊嶋彌左衞門。一九三九年生まれのこの人は、京都在住だけに見る機会が限られるが、大阪の大槻文藏とともに、東京での公演は見逃さないことにしている。まずはその謡の美しさ。やわらかく滑らか、優美でなんともいえぬ色気が漂う。こういうのは武骨な東とは違う、関西ならではの響き。ただきれいというのではなく、ドラマをはらんだ声質でもあるのが素晴らしいし、八十歳を超えて朗々と響くのもすごい。

そして舞姿。今まで見た『楊貴妃』でも『井筒』でも『天鼓』でも、虚実の境目がぼやけて幻影が実体化するような不思議な瞬間を、クライマックスで味わわせてくれた。

今日も、さすがに戦闘場面を壮年のシテ方のようなキレとスピードで舞うことはできないが、それでも動きは円滑。そして最後の別れの場面の、溢れ出るようにイメージを喚起する力。

本来シテが謡わない地謡の部分も、声を出さずにずっと一緒に謡っていた(面の外の頰や喉が動いていた)のも印象的だった。昔、東京・春・音楽祭でムーティがヴェルディのレクイエムを指揮したとき、ソプラノ独唱のフリットリが合唱パートを常に一緒に歌っていたのを思い出した。

なんというか、人が曲そのものと一体化していくかのような感覚。

最後に巴の霊は僧に弔いを願う。

「涙と巴はただひとり 落ち行きし後ろめたさの 執心を弔いて賜び給へ」

しかし、共に死ぬことを女であるがゆえに許されなかったとはいっても、無事に故郷に形見を届けたのなら、こんなに悔しがって霊となるほどの執着を残すのだろうか、という気もする。

離れてはみたものの、帰る気になれなかったのではないか。その途中、信濃に向かったままこの世から消えることを、むしろ望んだのではないか。

そもそも、最期に戻ってきて無事に自害をさせたという(平家物語にはない)話そのものが、巴の無念が生んだつくり話ではないのか。

果たされることのない約束。結末が語られないからこそ、余韻が深い。

この巴は、能では平家物語での便女(びんじょ、義仲の身の回りの世話をする女)という、低い身分の設定にしたがっている。『鎌倉殿の13人』では後世の脚色を採用するのか、義仲の愛妾巴御前として、秋元才加が演じるそう。

女性の描写にも力が入っている今回の大河のなかでも、男たちと戦場に出るただひとりの女性であるだけに、どんなふうに描かれるのか、これも楽しみ。

二月十五日(火)

『詩歌川百景』第二巻、期待を裏切らぬ出来だった。作品の大きなテーマの一つが、秘めたる恋心、愛してはいけない相手に恋をし、伝えることができない辛さだということが見えてきた。「われても末に逢はむとぞ思ふ」という崇徳院の歌が象徴する、切ない願い。

主要キャラのうちのかなりの人が、それをさまざまな形で抱えているらしい。その意味ではこのスピンオフ作品の本編『海街diary』のさらに元ネタ、というか姉妹編にあたる『ラヴァーズ・キス』のキャラたちを大人にした感じか。

周囲の人々のそうした切ない思いを、すべて察しているのかもしれないようなヒロインの妙。彼女が和樹に勧めた夏休みの鎌倉行きが実現したとき、和樹はかつての義姉すずに対し、どんな思いをもつのか。続きが今から楽しみ。

『鎌倉殿の13人』も毎週楽しんでいる。同じテーマを扱った四十三年前の大河『草燃える』を意識しつつ、それとは異なる、三谷脚本ならではの切り口と展開の面白さ。

『詩歌川百景』とも少しかかわるが、ここでの頼朝と後白河法皇の関係って、なんなのだろう。なぜ頼朝は、こんなに後白河のことを気にかけるのか。最初に大泉頼朝が西田後白河に金縛りにあったときは、三谷自身の映画『ステキな金縛り』のセルフパロディとしか思わなかったが、そのあともずっと出てきて、頼朝にとって挙兵の最重要の動機のようになっている。

都での少年時代に、後白河とよほどの縁があったのか。後白河の寵童だったという説(証拠もなく、おそらく作り話)を、なんとなく匂わせているのか。それとも、何かこれから明らかになる両者の関係があるのか。

あと、新垣八重の扱い。北条義時と三浦義村が伊東祐親の外孫であるという史実に着眼したことといい、八重の扱いに重点を置いていることといい、今回の物語は「伊東家の人びと」という側面も持っているらしい。伊東祐親の嫡孫にあたる曾我兄弟がどんなふうに描かれるのかも楽しみだが、まずは八重。

愛児を父祐親に殺されたことを知った八重は、どう動くのか。夫となった男が住む江間の地は、義時にとって今後の拠点となって、江間四郎という呼び名の元になる場所。そのとき八重との関係は。『草燃える』の松平健の義時は、大庭景親(加藤武)の娘(松坂慶子)と恋愛関係になっていたが、『鎌倉殿の13人』の設定の方が史実とつかず離れずの関係で、巧妙にできている。

二月十六日(水)

久しぶりに歌舞伎座で歌舞伎。

・『春調娘七種』

・『義経千本桜 渡海屋・大物浦』

仁左衛門一世一代の美しい碇知盛。日本人が好んだ仇討物語にして、本来は敵役の知盛に感情移入しやすくしてある。

一九六六年の大河ドラマ『源義経』での緒形拳演じる弁慶の壮絶な立往生の場面とか、七二年の『新・平家物語』の壇ノ浦での松山省二演じる知盛が碇を手にして義経たちと言葉を交わす場面とか、碇知盛の舞台を参考にしたものなのだなと納得。

二月二十日(日)

午後から宵の口まで池袋。池袋って、東横線沿線育ちの自分には中学生時代からすごいアウェイ感があって、それは今でも消えない。その一方で、駅や街を歩く人たちが、新宿駅や渋谷駅周辺みたいなハリネズミ風の余裕のないオーラを放っておらず、自宅の最寄り駅の商店街を歩いているような無防備な雰囲気(無防備だからこそ、他人を気づかう余裕がある)なのは、訪問者としては気が楽。

まず十四時から芸術劇場で読売日本交響楽団の演奏会。たった二日間のために十四日間待機で来日してくれたヴァイグレ。去年の長期滞在以来、楽団や聴衆との信頼関係がさらに強まり、挙措に堂々と自分を出している感じが気持ちいい。

今日はロルツィングの歌劇「密猟者」序曲に始まり、上野通明独奏のドヴォルザークのチェロ協奏曲、シューマンの交響曲第三番《ライン》というプロ。

ロルツィングの音楽をナマで聴くのは生まれて初めてなので嬉しい(笑)。洗練されきらない響きが好ましい、温もりをもった音楽会。

せっかくやってきたヴァイグレがこれだけとはもったいないけれど、読響は俊英指揮者マキシム・パスカルも来日して三月の公演ができるそうなので、これもとても楽しみ。

十六時に終演後、西口から東口のサンシャイン通りへ移動して、映画館のグランドシネマサンシャイン池袋へ行く。

ここではスピルバーグ監督版の『ウエスト・サイド・ストーリー』(以下WSS)の、最新式の上映設備IMAXレーザーGTを用いた上映が一日一回だけある。それが十七時五分からとちょうどいいタイミングなので、続けて行ってみることにした。

自分は平面の大型スクリーンを見ていると目が疲れてしまい、またドンシャリのこけおどしの大音量も苦手で、映画館に行くのにためらいがあったのだが、評判のいい最新設備とはどういうものなのか、興味があった。

グランドシネマサンシャイン 池袋。IMAX紹介サイトから

グランドシネマサンシャイン 池袋。IMAX紹介サイトから結果は、聞きしに勝る素晴らしいものだった。席に座ると、予想よりも間近に巨大スクリーンがあり、それを見上げるような形になっているので、これは失敗したかと思ったが、しかし上映が始まると、前宣伝通り人間の視界いっぱいに自然に画面が広がる。目線を忙しく動かす必要はないし、すべてが高い解像度で鮮明によく見える。透明度が高いのか眩しくなく、鮮やかで立体的。画面のどこを見ても、すべてにピントがあっている感じがするのがすごい。

これらの結果、眼も首も疲れない。音響も迫力があるのに聴き疲れしない。すべての質が高い。こういう高度なテクノロジーに接すると、映画はやはり映画館で見なければと思う。

技術の進歩がこれ見よがしに人間をおきざりにするのではなく、人間工学に最大限に適って、自然で快適なものになっているというのが、そらおそろしくなるほどに凄い。

さて、その鮮明な画と音でみたスピルバーグ版WSSは、期待を裏切らぬ素晴らしいものだった。

一九六一年の映画版はジェローム・ロビンズが監督した「プロローグ」と「クール」の二つの場面だけが圧倒的に優れている。ロビンズがこの二つに時間をかけすぎて、商業主義の論理によって外されたために、他の部分はぐんと落ちる。今回はそんなムラはない。

ニューヨークの街の通行人や車とからめて、ダンスシーンは凄い情報量で展開される。「クール」は場面も歌い手も変え、退屈しやすい「クラプキ巡査への悪口」も飽きさせない、面白い出来になっている。

脚本も練り上げられ、設定が細部まで明快になっている。一九五七年の舞台版や六一年の映画では同時代の話だけに曖昧でもよかった、あるいは曖昧なほうがよかったものが、六十年の歳月を経て、はっきりさせる必要ができたのだろう。

白人側のトニーとリフは、鑑別所帰りの前科者という設定。トニーはこの経験をきっかけに非行から足を洗う気だが、リフはかえって自暴自棄になっている。

プエルトリコ人のベルナルドの稼業はボクサー。もっとも重要な変更は、チーノの設定。ただの気弱な子分という位置づけだったのが、今回はまったく違う。プエルトリコ人では随一のインテリとされて、彼と結婚すればマリアは貧しさから抜け出し、まっとうな生活ができるとベルナルドは考えている。マリアも、トニーに会うまでは、けっしてまんざらではなかった。

工事現場の看板に、このアパートメントは一九五八年五月に完成予定と書いてあるので、ブロードウェイ版が初演された一九五七年の夏から秋という設定なのだろう。当時のニューヨークの街並み、風俗が細部まで再現されている。マリアとトニーが地下鉄に乗ってデートに行くのは新たな設定だが、当時のニューヨークなら当たり前のことだったのだろう。

生き生きした映像を見ているだけで、とても楽しかった。しかし、一晩たって細部のあれこれを思い返してみると、このリメイク版でスピルバーグは新たな仕掛けをしていて、そしてそれが、とても暗いものであることに気がついた。

それは、これが「サムフェアという希望を知らない子供たち、トゥナイトという現状しか知らない子供たち」の物語になっていることだ。全編を貫いているのはデッドエンド、行き止まりの物語といってもいい。

まず、一九六一年版の映画が、リンカーンセンターを作るために住人が立ち退いた後の、無人のウエストサイドの建物を使って撮影されたという有名な歴史的事実を利用して、舞台となる街が立ち退きにあう寸前の地域だという、新たな設定を加えている。ジェット団もシャーク団も、まもなくここから出て行かなければならない。

しかし他に行くところはないと、かれらは考えている。他へ行けばコミュニティは消滅する。いずれ消える場所、縄張りを争って、彼らは命を懸けている。人種差別の問題ではなく、縄張り争いの問題なんだとリフは言っていたが、少なくとも半分は本心だろう。必ず失われる楽園が登場人物全員の住処なのだ。

他に生きる場所はない。

「トゥナイト」の二重唱のとき、マリアとトニーは金網越しに歌う。これは現代社会が二人を隔てることを象徴するようでもある。

そして「ゴーイング・マッド、シューティング・スパークス・イントゥ・スペース」と宇宙を歌うとき、目に入る光景はあくまでも、洗濯物のぶら下がるただのスラム街だ。

ここで、二〇一九年に豊洲のステージアラウンドで見た、デイヴィッド・セイント演出の舞台版を思い出さずにはいられない。あの舞台はこの瞬間に、CGとクレーンを用いて、恋人たちのいる非常階段の踊り場をニューヨークの摩天楼の上の宇宙空間に飛ばしてみせたのだ。

まるでピーターパンかメアリ・ポピンズのような、夢の世界。一瞬で下界に降下し、現実に引き戻される、その効果。

映画ならこの幻影を、はるかに簡単に出現させることができるのに、スピルバーグはあえてそれをやらない。現実以外に目に入るものはないのだ。いや、あるいは、一九五七年のニューヨークこそが幻影の楽園であって、そこから一瞬も離れたくないのかもしれない。

そして何よりも私が驚いたのは、ラストの場面。瀕死のトニーにマリアが歌いかけるのが、本来の「サムフェア」ではなく、「トゥナイト」の一節であることだった。

なぜ、これを歌わせたのかと引っかかって、翌日に気がついた。

そもそも、この映画のマリアとトニーは「サムフェア」の歌を知らないのだ。歌ったことも、耳にしたこともない。

これが、このリメイク版の最大のポイントなのだ。

もともと「サムフェア」の場面は、舞台版と六一年版の映画でも大きく異なるところだった。

舞台版では「サムフェアの歌手」という、ここにしか登場しないミューズか何かのような存在が突然出現して歌う。その歌にあわせて、マリアとトニーは幻想の楽園で踊る。続いてオーケストラだけのバレエ音楽となり、仲間達全員も現れて踊り、歌う。

結局は決闘と殺人の場面が蘇ってきて悪夢に終わるのだが、マリアとトニーのただ一度の同衾と眠りを、このバレエ・シークエンスに暗示させたのだ。ジェローム・ロビンズが振付に腕を振るった場面である。

二〇一九年の豊洲版では、このサムフェアの歌手をエニバディーズに歌わせるという、コロンブスの卵的な発想が素晴らしかった。エニバディーズは男装の少女で、現代ふうにいえば性別違和のために差別されている。そのエニバディーズが「サムフェア」を歌いながら現われ、マリアとトニーに迎え入れられる。他の不良たちとも、仲間として手をつなぐ。

この歌がマリアとトニーだけでなく、身の置きどころのない、すべての人のための楽園の存在を祈るものであることを鮮明に示した、卓越した解釈だった。

六一年版の映画は、これをマリアとトニーの二重唱に矮小化させた(そのぶんすっきりして、わかりやすい悲恋物語にはなったが)。しかしそうなっても、マリアとトニーがこの歌を知っていることは変わらなかった。

なぜ、スピルバーグ版の恋人たちはこの歌を知らないのか。

それは、亡夫ドクが遺したドラッグストアを経営するバレンティーナが、誰もいない店内で、この歌を口ずさむだけだからだ。

白人と結婚したプエルトリカンという設定の彼女は歌いながら、結婚したばかりらしい若いときの自分たちの写真を見ながら、歌いはじめる。

「どこか」は、そこにかつてあった。老婆は憶えている。今はない。若者たちにもあってほしいと願うが、ない。

そして、その歌は誰の耳にも届くことはない。嘆き悲しむアニタも、刹那の愛の炎を燃やすマリアとトニーも、逃げ回る不良たちも、「今夜」という時間と場所しか知らず、「どこか」など想像もできない。

「どこか」は、老人の回想のなかにしかない。

このバレンティーナを、六一年の映画版でアニタを演じたリタ・モレノが演じているのが、意味深い。

歳月の経過がここで二重写しになる。映画のなかの、一九五七年とその数十年前との間の往復と、現代と五七年(と六一年)との間の往復の、二つの流れが重なるのだ。

アメリカ人の抱く、五〇年代あるいは六〇年代という、黄金の時代へのノスタルジー。それがこのリメイク映画を生みだし、画面に往時のニューヨークを甦らせる。しかし、そこに生きる恋人たちには希望の祈りを与えず(永遠という、死の別名みたいな時間しか、かれらは歌えない)、まもなく取り壊され、消滅する場所に置く。

なんというか、「ロミオとジュリエット」というより「楽園追放」の物語のような。一種、スピルバーグ版の「アメリカン・グラフィティ」のようでもあり。六一年版よりも妙にあっさりしたラストも、何か意味がありそう。

いろいろ書いたが、見る価値ありの映画。ぜひIMAXレーザーGTで。

二月二十四日(木)

ロシア軍によるウクライナ侵略。二〇〇一年の九・一一以来、二十年と少したって迎えた世界史の展開点。愚劣な侵略を憎み、暗い予感に沈みつつ、先日のスピルバーグ版『ウエスト・サイド・ストーリー』の始まりを思い返す。

それは、これまで見てきたものとは違い、ただのチンピラの縄張り争いではなかった。ケンカの原因は、ジェット団が盗んだペンキを使って、ビル街の壁に大きく描かれたプエルトリコの旗を汚そうとしたことだった。

それに対してシャーク団はプエルトリコの歌「ラ・ボリンケーニャ」を歌う。しかしこれ、重要なのは、現行版の平和な歌詞ではなく、一八六八年に革命歌として作られたときの歌詞、自由を戦いで勝ちとろうという、激しい歌詞をあえて歌っていたこと。

最後はラ・リベルタード、「自由を」という言葉がくり返されて終わる歌。

このミュージカルには「ジェット団の歌」はあっても、「シャーク団の歌」はなかった。その代わりとしてプエルトリコの革命歌と旗を出すことの重い意味。なぜかれらはこれを歌い、掲げなければならないのか。

完成された音楽作品に安易に別の曲を挿入するのは慎むべきことだが、国歌やそれに類するもの(この場合は自治区の歌)なら問題になりにくい。しかし同時に、歌詞を本来の革命歌に戻すことで、「シャーク団の歌」という性格を持たせているのは、うまい手だ。

これによって、純然たる傍迷惑な非行集団であるジェット団に対し、シャーク団の場合は、差別され搾取されがちな移民たちの権利を訴える、戦闘的な自衛団という性格が強いこともはっきりする。よく考えてあるなと思う。

ロビンズやバーンスタインが、意識的にか無意識的にか手をつけなかったことに、スピルバーグは切り込んでいる。

二月二十五日(金)

銀座の観世能楽堂で「ADACHIGAHARA‐銀座の地下に鬼が棲む」をみる。

王子ホールと観世能楽堂、銀座の一等地にあるクラシックと能楽のホールがコラボレーションする公演の第三弾。

能の『安達原』に、加藤昌則作曲の音楽を、篠崎史紀のヴァイオリン、森谷真理のソプラノ、金子平のクラリネットにより加えるもの。

前々回の王子ホールでの『羽衣』では能の始まる前と終わった後に、天界の音楽としてヴァイオリンとヴォカリーズが入るだけ。前回の観世能楽堂の『羽衣』再演も、さらに途中の天女の舞が始まるところに追加するという程度だったが、今回は能のなかにさらに踏み込んだ。

能舞台の上、地謡の隣に立つヴァイオリン、橋掛りの奥の鏡の間で姿を見せないソプラノとクラリネットが、シテの場面などで地謡や囃子とからむ動きも聴かせる。まったく成り立ちの異なる和洋の音の融合の面白さ。

後場のシテが、荒れ狂う風のなかで鬼女の正体をあらわして出現する場面の、ソプラノの叫び声も効果的。

ただその前の、アイがタブーを冒し、鬼女の閨を覗こうとする場面は、寝静まった沈黙と闇の中で笑いをとりながらサスペンスが高まるところだけに、音楽なしでもよかったような。

今回は能の前後の歌唱に、日本語の歌詞を加えたのもよかった。前奏では「陸奥の安達の原の黒塚に、鬼こもれりといふはまことか」という平兼盛の古歌、後奏では「麻草の糸を繰り返し、麻草の糸を繰り返し、昔を今になさばや」という能の詞章の一節。

特に後者はドラマに余韻を持たせる効果があって、よかった。この鬼女は退治されたわけでも成仏したわけでもない。鬼になりはてた自らを恥じて、暴風の夜の闇にまぎれて姿を消すだけ。ほとぼりがさめれば同じことをくり返す。「人さらに若きことなし」、昔が戻るわけがないことを百も知りながら。

二〇一六年九月にこの曲を金春流で初めて見たとき(『安達原』と呼ぶのは観世流だけ、他の四流は『黒塚』と呼ぶ。このほうが自分は好き)、誰にも見られたくない部屋を持つ鬼女とは、人間の隠された内面と老いの問題という、普遍的なテーマにつながる存在だと思った。

以下、そのときの可変日記から抜粋。

作者不明の『黒塚』は、安達ヶ原の鬼婆の話。しかし、単なる怪異譚に終ることなく、自分が最近気にかかっている現代日本の問題にもからんでいるようで、深く考えさせられた。(略)

鬼女の悲しさ、あさましさ。人間は誰でも人に見せられない、「暗い部屋」を心の中にもっている。黒塚、黒い墓、というタイトルは、それを象徴しているようでもある。

なぜ老婆が人食い鬼になりはてたか、その由来を、この能が一切説明しないのもいい。それは個人的事情にすぎず、暗闇はより普遍的なもの。

そしてそれがここでは、「人さらに若きことなし」という老いの問題、「長き命」という長寿の問題にからめてあることが、私を考えさせた。

最近、友人知人、フェイスブックでの知り合いも含めて、老親を介護されている方が、たくさんおられる。

さまざまにご苦労なさっているようだが、なかで私が気になるのが、昔はけっして見せなかった一面を、老親が見せるようになった、ということ。

心遣いの細やかな、優しい親だった人が、身勝手で意地悪な人になる。食べ物の味に絶対に文句をいわなかった人が、悪態をつくようになる、などなど。

それは生まれついてのもの、本性なのだろうか。物心つくうちに、親に教えられ、自分で学んで、隠すようになった、克己の対象としての本性、「暗い部屋」なのだろうか。

性悪説に立てばそうなる。誰しもが生まれながらに抱えている闇、妄執。赤子がそうなのは当然のことで、親や祖父母はそれを克服する術を、身をもって教えていく。

そうして「立派な大人」になった人が年老いて、本性に戻っていく。子にとっての「生きる手本」から、「厄介な生き物」となって。

長く生きる以上、それは避けられないことなのか。親の見たくない姿を見る子も、やがて年老いて、同じことをくり返すのか。それが長寿時代の人の一生か。

老婆は、糸車を廻しながら、はてなき輪廻の苦しみを歌っていた。

「生死に輪廻し、五道六道にめぐることただ一心の迷ひなり」

「かほど儚き夢の世を、などやいとはざる。我ながら、徒なる心こそ恨みても、かひなかりけれ」

この感想は六年後の今も変わらない。

終わることなき輪廻は、いつはてるとも知れぬ耄碌が自他に与える苦しみを、言いかえたものなのではないか。

年老いてぼけて、人はときに罪なき幼児に帰り、ときに餓えた鬼となり、ときに畜生となり、ときに修羅となり、ときに激痛に苦しみ、ときに老いる前のその人に戻り、それらをくり返しながら生きていく。寿命がつきるまで。

「ADACHIGAHARA」は、秋には王子ホールで再演されるという。和洋の出会いが、コンサートホールという場所ではどのように響くのか、その変容が楽しみ。

二月二十六日(土)

国立能楽堂の《月間特集 近代絵画と能》。

・解説・能楽あんない 小林健二

・狂言『酢薑(すはじかみ)』網谷正美(大蔵流)

・能『鉢木』観世銕之丞(観世流)

『鉢木』は浅見真州逝去により、シテが銕之丞に交代したもの。鍾愛する盆栽を薪とするために伐る、その覚悟の表現はさすが銕之丞。

この曲では、後場の鎌倉武士団勢揃いの場面の、人馬が並ぶ広大さを、何もない能舞台にいかにイメージさせてくれるかが鍵だと思っている。

早打として関八州の軍団が彼方から続々と進んでくる場面を語った松本薫、二階堂の従者として、ひしめく人馬の中から常世を探し出す茂山あきら、ベテランのアイ二人が語りと動きに巧みな間をとることで余裕を感じさせ、大空間と大人数を見事に想像させてくれた。

三月五日(土)大槻文蔵裕一の会

観世能楽堂で「大槻文蔵裕一の会」の東京公演。

・能『江口 干之掛 脇留』

大槻文蔵 谷本健吾 坂口貴信

宝生欣哉 大日方寛 宝生尚哉

野村太一郎

笛:松田弘之 小鼓:観世新九郎

大鼓:亀井忠雄

・狂言『縄綯』

野村萬斎 高野和憲 内藤連

・能『小鍛冶 黒頭』

大槻裕一

福王和幸 福王知登

野村裕基

笛:杉信太朗 小鼓:成田奏

大鼓:亀井広忠 太鼓:小寺真佐人

『江口』の感想は五月にあらためて。『小鍛冶』はよく上演される曲なのに、見る機会がなかった。能のエッセンスが短時間にわかりやすく詰まっていて、動きも大きいので、見るのにも演じるのにも入門篇として最適だと納得。

三月六日(日)近県オペラ二本

三日と六日に埼玉県の川口と神奈川県の藤沢で見た、二つのオペラ公演の話。

近県オペラ。金権ではない。限られた予算で大きな成果をあげた、しかし対照的なスタイルの二公演。

まずは三日、川口総合文化センター・リリアの音楽ホールで行なわれた、濱田芳通率いるアントネッロによるヘンデルの《ジュリオ・チェーザレ》。

モンテヴェルディ作品などで素晴らしい実績を築いている濱田芳通は、このところヘンデルに意欲を燃やしていて、昨年十二月にも同じ会場で《メサイア》を演奏した。

大編成の合唱団ではなく、プロ歌手だけの小編成のアンサンブルで、全員が交代でアリアのソロも受け持つスタイルがユニークだった。つまり市民参加型の、国民音楽の元祖としての巨大な《メサイア》ではなく、練達のプロのグループによるオラトリオ。六百席というホールの規模にも合っていた。

舞台写真は「濱田芳通&アントネッロ」のツイッターから。ⒸTomoko Hidaki

舞台写真は「濱田芳通&アントネッロ」のツイッターから。ⒸTomoko Hidaki今回の方法論も似ている。同じヘンデルでもオペラはオラトリオと違って、合唱をほとんど必要としないから、さらに説得力が増す。オーケストラは十六人編成、中村敬一の演出によるセミ・ステージ形式の上演で、歌手はローマ時代風の衣装をつけて演技をする。

これがとてもよかった。愉しかった。小空間の簡素な形式でのオペラには、大空間の豪華な上演とはまた別の親密な魅力がある。二月十七日に俳優座劇場で見たこんにゃく座の《あん》や、十八日に王子ホールで見た宮本益光とモーツァルト・シンガーズ・ジャパンによる《ドン・ジョヴァンニ》と同じく、このヘンデルにもそれがある。

このオペラは新国立劇場もコロナ禍による延期をへて、あらためて今年十月に上演を予定しているが、ペリー演出とアレッサンドリーニ指揮による舞台は、おそらくまるで別の大空間向けのものになるはず。でも、どちらもありなのがオペラという器。どちらも賞翫しないのはもったいない。

濱田ならではの才気煥発の音楽で生気に満ちていた。ピリオド楽器の響きも美しい。通奏低音の弾けるようなリズム。

とてもよかったのは、第一幕をコミカル、第二幕をシリアスと、演技も演奏も雰囲気を変えたこと。

登場人物はそれぞれの欲望によって突き動かされている。その欲望をいったん滑稽に印象づけてから、後半で深刻な面を露出させることで、ドラマが深まる。後半は本当に殺し合いになるので、たしかにもう笑っている場合ではない。

音楽的にも、前半はアドリブ的な遊びを随所に挿入して笑わせ、後半は歌手それぞれに装飾技巧を駆使した大アリアを存分に歌わせて、差をつける。いわば、第一幕全体がレチタティーヴォで、第二幕全体がアリアになっている感じ。

結果的に、第二幕の方が音楽的にはるかに充実して感じられたが、第一幕から同じように真面目にやっていたら、飽きてしまったかもしれない。

じつは前回の《メサイア》では、バグパイプが入ったりしてワクワクさせた前半に比して、後半はふくらみを欠いてやや単調に感じられた。この弱点が今回は見事に克服され、後半に向かってドラマも音楽も盛り上がっていった。

前半ではトロメーオ役の中嶋俊晴とニレーノ役の彌勒忠史、二人のカウンターテナーがコミカルで光り、後半はクレオパトラ役の中山美紀とアキッラ役の黒田祐貴が見事な歌唱で舞台をさらった。

特に黒田は、声だけでなく見栄えもいいし存在感があって、これからが楽しみなスター性の持ち主と思った。

続いて六日は、藤沢市民会館で藤沢市民オペラによる《ナブッコ》。

指揮と歌手と演出はプロだが、合唱とオーケストラはアマチュア。市民参加型の大がかりなオペラ公演で、ここが川口とは対照的。

鎌倉や大船は知っているが、藤沢には行ったことがないので、見たいというのもあった。なるほど繁華で街並みが近代的。湘南地域は鎌倉が文化の中心、藤沢が経済の中心で、いわば京都と大阪みたいな関係になっているらしい。

藤沢市民会館は一九六八年開館の多目的ホールで、大ホールは千三百八十席と手頃な大きさ。そして藤沢市民オペラはここを会場に一九七三年に始まった、日本の市民オペラ運動の草分け。五十年目の今年で第二十四回、ほぼ隔年でオペラを上演し続けてきたというのが立派。

湘南地域のもつ伝統的な文化力の証明なのだろう。《ウィリアム・テル》《リエンツィ》《湖上の美人》の日本初演という、大きな功績も残している。

これらのオペラがそうであるように、大人数の合唱が活躍する演目でこそ市民オペラの特長が出るだろうから、自分が藤沢市民オペラを初めて見るのに《ナブッコ》はちょうどよいと思った。

その予想は正解。オーケストラも合唱も、ドラマが進むうちにアマチュアかどうかなどを忘れさせる、高水準な歌唱と演奏を聴かせてくれた。

防疫のため、客席は一席ずつ空けた市松模様で販売。四公演のうち後半二公演は完売という人気だっただけに、もったいなかった。

自分が買った時点でも、一階席完売で二階席のみ。大規模な合唱が活躍する作品では上階の方が音響を把握しやすいので望むところだったが、「急勾配で前後の席間が狭い」という販売時の注意書きは、ぜんぜん誇張ではなかった(笑)。

送電線工事で高いところに慣れているはずの自分でも、下を見るとクラっとなるくらいの勾配だし、席は大股を広げないと膝がつっかえる。一席あけだったので気にせずに広げられたが、隣がいたらどうなっていたか。それでも無理な姿勢を三時間近く続けたために、その日の夜は就寝中に左足のふくらはぎがつり、激痛で目が覚めた。

しかし前述のように、演奏そのものはきわめて充実したもの。お目当ての一つは、新校訂譜をノーカットで園田隆一郎が指揮すること。このチャレンジ精神こそ藤沢市民オペラの伝統。

ヴェルディの初期には、情熱一本槍の熱唱オペラというイメージがあるが、本来はもっと十九世紀前半らしい軽妙さや節度があって、激情だけでは表現できない要素を持っている。園田はそうした、新たな一面を聴かせてくれた。

このあたりは、最近出たフリッツァ指揮のフィレンツェでの《リゴレット》のCDでも感じたことだが、日本でも実演で体験できるのがありがたい。

ナブッコ役の須藤慎吾、アビガイッレ役の中村真紀をはじめとして、プロの歌手たちがその様式を心得て歌った。アビガイッレという、アイデンティティを得られぬ者の悲しみと孤独が、大きなテーマとして浮き上がってくる。

そして、独裁者の侵略と横暴に苦しめられるユダヤの民の物語は、現在世界においては否応なく重い切実さをもって、胸に迫るものがあった。

舞台写真は「ふじさわみらいアーツ」のツイッターから。撮影:寺司正彦

舞台写真は「ふじさわみらいアーツ」のツイッターから。撮影:寺司正彦川口と藤沢。ともにこれからも見続けたい近県オペラ。

三月八日(火)玉砕と鎮魂の交響曲

サントリーホールで読売日本交響楽団の定期演奏会。指揮は山田和樹。

・ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲

・コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲(独奏:小林美樹)

・諸井三郎:交響曲第三番

読響は二〇二〇年一月二十九日に、下野竜也指揮でグバイドゥーリナの《ペスト流行時の酒宴》の日本初演という、直後に世界を覆うコロナ禍を預言するような演奏を偶然に行なったことが忘れがたいが、今回も第二次世界大戦末期につくられた二曲が、偶然にもウクライナの戦禍に呼応するように鳴り響いた。

諸井三郎が好んだ曲という「牧神の午後」に始まり、甘美な夢のようでいて、やるせないもどかしさのなかに激情が見え隠れするプロ。一九四五年完成のコルンゴルトの甘さと華やかさはまさにハリウッド的だが、母国オーストリアが戦場と化そうとする状況下で、どんな思いでこれを書いていたのか。

そして一九四四年完成の諸井三郎の交響曲第三番。凄い曲、凄い音響であり、それは同じ空間を共有してこそ実感できるものだった。第二楽章の「諧謔について」と題された行進曲は、まさにアッツ島に始まった玉砕の時代精神が憑依したような音楽。突撃ラッパが鳴り響き、ドラムの音が弾雨に向けて我々を駆り立てる。神風特攻隊を預言するもの。

藤田嗣治の『アッツ島玉砕』を想起せずにはいられないこの楽章に続く終楽章「死についての諸観念」では、小早川秋聲の『國之楯』が否応なく瞼に浮かぶ。

轟々と鳴り響くパイプオルガン。一九五〇年にこの曲を初演した日比谷公会堂にも、七八年の再演の東京文化会館にもなかった楽器が、諸井が頭の中に響かせていた響きを実音化する。西洋文明を象徴するような楽器が、西洋式の武器を手にしてその西洋と戦った人々を鎮魂するように、鳴り響く。

フランクを想わせつつ、曲の最後のトランペットのコラールが、妙に日本風の哀愁に満ちた、まるで葬送ラッパのように鳴り響いたのが、強烈に耳に残る。

そして今夜はなんと、隣席が片山杜秀さんだった。おそらくはこの曲についての地球最高の語り部のご感想を、すぐに耳にできるという幸福。

ご感想はご自身で何かに書かれるだろうからここでは一言だけに控えるが、初演以外の実演はすべて聴いているはずの片山さんが「こんな凄い終楽章は聴いたことがない。まるでチェリビダッケ」と感嘆した、とても遅いテンポを貫徹してみせたヤマカズと読響は圧倒的だった。

三月十日(木)ロシアから

サントリーホールで、プレトニョフ指揮東京フィルによる、スメタナの《わが祖国》全曲。

プレトニョフはロシア人だが現在はスイス国籍ということで、問題なく来日。ウクライナの戦争について何かを語ったのかどうか、私にはわからない。ただロシア大使が臨席していた。関係がなければわざわざ来ないだろう。

演奏も不思議なものだった。歴代のチェコ人指揮者のような、暗い情念、怨念のようなものは感じない。決めどころでつねに鳴り響くフス教徒のコラールの引用も、軽々と鳴る。まるで、チャイコフスキーのバレエ音楽みたいな優美な演奏だった。そしてわざわざアンコールをいれて、バッハのアリア。

言葉を欠いた音楽は、どのようにでも解釈できる。ひたすら韜晦されているような、わりきれない気持で帰宅。

チャイコフスキーといえば、数年前にこのサントリーホールで強烈な印象を残してくれたゲルギエフ指揮の歌劇《マゼッパ》のクライマックスは、「ポルタヴァの戦い」を音で雄弁に描いてみせた、第三幕の間奏曲だった。

ピョートル大帝が、スウェーデンのカール十二世とウクライナ・コサックのマゼッパとの連合軍を撃破し、ロシア帝国の覇権を決定づけたという戦い。現代史にもつながっている。

さまざまに思いを馳せつつ、こんなふうに音楽を聴きながら人と精神の歴史を妄想できる生活が、どれほど幸福で恵まれたものかを思う。

地には平和を。

三月十一日(金)YouTuber

YouTubeチャンネル「クラシックの名曲500曲×名盤3枚をどう厳選する?」

YouTubeチャンネル「クラシックの名曲500曲×名盤3枚をどう厳選する?」ONTOMOのYouTubeチャンネル「クラシックの名曲500曲×名盤3枚をどう厳選する?」生放送に出演。オープンな形ではYouTubeデビュー。浜中編集長の落ちついた進行と満津岡信育さんの論理的なお話により、ひどい失敗はなかったと思う。ご視聴の上に的確なコメントをいただいた皆様、ありがとうございました。

ところで、十九日の片山杜秀さんとの朝日カルチャーセンターのオンライン講座「昭和音楽史」の前に、急遽追加の講座がきまった。十六時から「音楽と政治 ゲルギエフ氏降板から考える」をやる。ゲルギエフやネトレプコ、ソヒエフのことなどを片山さんにお話をうかがう。

自分が思うのは、結構な数の一流音楽家が海外からやってきていた昭和初期の日本のこと。ワインガルトナーを最後にして、一九三七年秋の日中戦争開始で、その流れは敗戦まで完全に途絶える。

日本が侵略戦争を始めたためだということは、理屈ではわかっていたが、そうした文化面も含めた経済封鎖がどのような「気分」においておきたのか、いわば情緒的な側面は、今回のことで類推がつきやすくなったと感じている。

ただその一方で、ローゼンシュトックやクロイツァー、プリングスハイム、モギレフスキーといった、常任指揮者や教授職にあるユダヤ系の音楽家は、日本を離れて渡米したりはしなかった。

このへんの近代日本のことはどこまで話ができるかわからないが、とにかくまずは現代のクラシックの状況を中心に話をしたいと思っている。

三月十二日(土)フランスづくし

土曜日はコンサートを二つはしごして、ベルリオーズ、ショーソン、ルベル、ラヴェル四曲を聴く。

《ダフニスとクロエ》の第二組曲と合唱入り全曲の二種を立て続けに二つの会場で味わうのは、なかなか珍しい体験。

華麗で色彩感豊か、独特の浮遊感があって、トゥッティでも響きが飽和することなくきれいに鳴りわたるパスカル&読響の組曲と、清潔感のある響きで劇的に展開された沼尻&東響の全曲と、どちらもそれぞれに魅力があって気持ちよし。

しかし《ダフニスとクロエ》は、聴いていて「ああ大河ドラマの曲だ!」と思う瞬間がたくさんある。年少期に親しんだ冨田勲や山本直純のテーマ曲の音楽やオーケストレーションの、元ネタだからなのだろう。とりわけ沼尻さんのときにそう感じた。合唱入りのせいもあるし、響きそのものに、なにか日本的な感覚――うまく言えないが――があるからか。

三月十三日(日)ブラ・ジュルネ

土曜のフランス音楽三昧に続き、日曜は朝十時半から夜十時までオペラシティでブラームス室内楽三昧。フラブラ(フライングブラボーに非ず)三昧。フラ・ジュルネとブラ・ジュルネ。

ベートーヴェンの交響曲風の構成と若い意欲にあふれたピアノ三重奏曲第一番(もっと若さがむき出しという意味で初稿版を聴いてみたかったが、さらに長くなるから無理か)から、えっ、これで終りなんですか?という感じで終わるクラリネット五重奏曲まで、その成熟と変容を充実した演奏で追体験できる、貴重な一日。たしかにシェーンベルクがいうとおり、ブラームスは新しい音楽語法を見つけつつあったのだろうと、後期諸作を聴いて思う。

ただし自分はピアノ四重奏曲三曲とピアノ五重奏曲のところだけ中抜けして、矢来能楽堂に行き『大原御幸』をみる。二列目で仕舞でのシテ方の謡と舞は堪能できたが、能では近すぎて、イメージが膨らまないことに気づく。

能楽師の存在があまりにナマに感じられるぶん、緑が繁茂して光と水に満ちた晩春の大原の野と、その向こうにある壇の浦の波の果てしない冥さなどが、頭に浮かんでこない。近ければいいというものではないなと痛感。

三月十八日(金)東京春祭開幕

本年の東京・春・音楽祭が開幕。ギリギリのタイミングだったが、音楽家の来日が一部を除きほぼ予定通り実現しそうで、これから一か月、例年以上の豪華な規模で音楽を楽しむことができそう。このタイミングでの東北の地震はまことに残念だが、一日も早い復旧を祈るのみ。

昼に東京文化会館で記者会見。前の仕事が押して三十分近く遅れながらも出席したのは、お土産に配られる黒船亭のお弁当が目当てだったという説もあるが、断じてそんなことはない。あるもんか。帰宅してからいただいたが、カツとメンチカツのサンドで、やわらかく上品なコロモと絶妙の味加減がまことにうまし。間にあって本当によかった…。

そして夜、再び上野へ。開幕を飾るムーティ指揮東京春祭オーケストラの演奏会。冒頭にムーティがスピーチ。何もしゃべらないわけがないと思っていた。

開幕に出演できたことへの感謝に続いて、ヴェルディの《シモン・ボッカネグラ》でのシモンの「私が切望するのは自由、そして愛」というような歌詞を引用しながら、ウクライナを中心とする困難な世界状況のなかでも、若い音楽家たちとよりよき未来を求めて、音楽を演奏し続ける決意を述べる。「それに、あんな地震があっても皆さんは音楽をちゃんと聴きに来てくれているじゃないか」という追加の一言は、やっぱりさすがのムーティも地震は恐かったのだろうと想像させて、思わずニヤリ。

演奏は、去年のように長期間の共演をへてはいないだけに、あの一体感には及ばなかったけれど、しかしムーティの指揮に俊敏に反応していくさまを見るのはやはり気持ちがいい。低弦の不気味な響きに始まる、きわめてドラマティックな《未完成》(なんというか、シェイクスピアの悲劇の一場面みたいだった)と、若きシューベルトがロッシーニに大きく影響されたことを示すハ長調のイタリア風序曲、二曲のシューベルトが印象的。

今年は日程や開催環境の問題で延期された《仮面舞踏会》のマスタークラスと本番は、記者会見のとき鈴木幸一実行委員長が「来年は必ずやります」と請け合ってくれた(ほら、遅刻しても話だってちゃんと聞いたんだってば)ので、とても楽しみ。来年はもっとよい世界に、ヴェルディが響くことを。

また鈴木委員長は、冷戦時代にプラハを訪れた話もしていた。いつの話かはわかりにくかったが、ドゥプチェクという名前が出てきたので、おそらくは一九六九年四月にドゥプチェクが第一書記を辞任させられたあとのことらしい。荒んだ雰囲気で出国しようとしたら、「プラハの春」音楽祭があるから聴いていけ、こんな我々にも音楽だけはあるんだからとを言われて、残って聴いて感動して、音楽のありがたみを痛感したという。

何があっても「東京・春・音楽祭」を続けようと思う気持の裏には、そうした若き日の体験が生きているのだという。

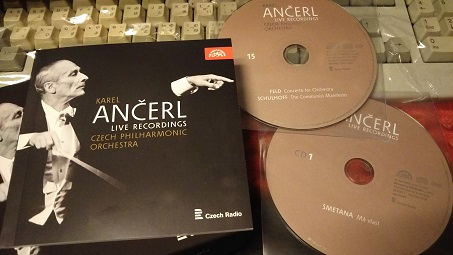

深夜、スプラフォンが発売したばかりのアンチェル&チェコ・フィルのライヴ放送録音集十五枚組から《わが祖国》を聴く。以前別のレーベルでも出ていたもので、一九六八年五月の「プラハの春」でのステレオ・ライヴ。三か月後にソ連軍の戦車によって蹂躙されることになる自由化運動さなかの演奏。

一年後よりも雰囲気は明るかったろうが、音楽できる喜び、この曲とともにあることの喜び、そして、自由を求めて死んでいった過去の無数の同胞の喜びと悲しみへの思いがつまった演奏。いつのまにか涙ぐみながら(ああ恥ずかしい)、《わが祖国》ってやっぱりこういうもんだよな、と再認識。

このセット、同じ音楽祭でのスークの《人生の実り》とか、一九六二年ライヴのシュルホフの《共産党宣言による交唱曲》とか、興味深いものがつまっているので、聴いていくのが楽しみ。

三月十九日(土)武道館最初のライヴ

片山杜秀さんとの朝カルオンライン講座のダブルヘッダー完了。くたくた。

ホール話では、ストコフスキー指揮日本フィルの一九六五年武道館公演の新しいCDを取りあげた。

かなり以前のCD草創期にプラッツなど学研系のレーベルで出たが、リマスタリングで音質向上、巨大空間の音場感を味わえる上に、CDが白濁して再生不能になったりしない。

武道館初のコンサート。史上初の「アット・ザ・武道館」。日本フィルの自主制作盤。一般のレコード店でも買える。

三月三十日(水)東方の蕃族どもが

東京文化会館で東京春祭の《ローエングリン》。

評を日経新聞に書くので演奏への具体的な感想は控え、周辺的な妄想を少し。

とにかく自分は「熊野松風に米の飯」ならぬ「ローエングリンに米の飯」男なので、毎日食べても飽きることのないご飯同様、この音楽は毎日聴いても飽きない。それを充実した実演で聴ける、それだけで幸せ。

前にも書いたが、自分が初めてこの作品の実演を見たのは二十歳のとき、ワーグナー没後百年の一九八三年、当時の西ベルリンのベルリン・ドイツ・オペラでのことだった。

ヴィーラント・ワーグナーの五〇年代末のバイロイト音楽祭の舞台と同じ装置と衣装が使われていたが、演出家は別人の名になり、くすんで精気の失せた舞台になりはてていた。音楽面も、今夜の東京とは比較にならないくらい粗っぽかった。そこで軽い、正直なところ頼りない指揮をしていたのが、四十四歳になる前後のヤノフスキ。

あれから三十九年。相変わらず巨匠風ではないけれど、いまはその実直さが説得力を生んでいる。

なんともいえず頽廃した、明日の見えない西ベルリンの街の雰囲気――でも街の人々は、他の都市よりも旅行者にとても親切だった――と、寒々とだだっぴろい東ベルリンの、ハリネズミのように警戒心の強い人々。

ヴァイグレもそこにいたという。往時の大ベルリンの生きる廃墟のようだったあの東西ベルリンと、両者を隔てる壁のことを思い出しながら、冷戦の時代と今のこの世界の照応を思う。

終幕のローエングリンの預言の場面がカットされなかったのが嬉しかった。実演でここを体験できるのは、たぶん初めて。ここの音楽が大好きなのだ。

「ドイツの国土は、未来永劫、東方の蕃族どもが侵し勝つことはできません!」(高木卓訳)の預言の最後に重ねて「ドイツの国にはドイツの剣!」のファンファーレが高らかに、はっきりいって暴力的に鳴り響き、そして次の一瞬、「白鳥だ、白鳥だ!」の声とともに、告別の場面へとドラマが一気に収斂していく。

この噴出と収斂の変化のドラマを、一瞬のうちにやってのける瞬間芸こそ、ワーグナー・マジックの真骨頂。「現実と混同さえしなければ」とても素敵。

自分がここを知ったのは、一九五四年のヨッフム指揮、ヴォルフガング・ワーグナー演出のバイロイト盤だと思う。そしてこの演奏でのこの場面は、ヴィントガッセンの歌もヨッフムの指揮も、いま聴きなおしても、見得の切りかたがほんとうに見事にきまっている。

とはいえ実演で聴いてみると、第三幕だけ出ずっぱりで、硬軟双方の表現を歌いわけねばならないローエングリン役のテノールが、「名乗りの歌」に続けてこの部分も歌うのはかなりたいへんで、カットすることが多いのもしかたがないとは思った。歌詞そのものには問題がなかったろう戦前戦中――まだ預言は外れていなかった――にも、いくつかの録音で聴くかぎり、ここはなかった。

そういえば、戦時中のメトロポリタン歌劇場では《ローエングリン》の上演を中止することはなかったが、第三幕第三場の「ドイツの国にはドイツの剣!」の合唱がカットされていた。現在の世界と照応させて思い出す。

話は飛ぶが、岡田英弘が西洋の歴史観はヘロドトスのペロポネソス戦争の叙述以来、専制者が支配する東方の巨大な帝国の侵略を、西側の小国が群れ集まって苦戦の末に撃退するという型が基本になったと書いていた。ペルシアやイスラムにモンゴル、オスマンなどなど。

ファンタジーでも、トールキンの『指輪物語』はこの基本型そのもの。《ローエングリン》もそれに則っている。現代のヨーロッパの状況も、この型にあてはまるともいえるかもしれない。

もちろん、あてはめてそれで終りではなく、そこから抜け出すための柔軟な解決策を考えなければいけないが。

四月一日(金)市民参加型のオペラ

写真は東京・春・音楽祭 / Spring Festival in Tokyoの公式ツイッターから

東京文化会館大ホールで、東京・春・音楽祭の「ベンジャミン・ブリテンの世界Ⅳ」。

東京春祭の魅力の一つに、他では営業的に難しそうな企画やシリーズを実現し、実演ではなかなか聴けない作品を体験させてくれることがある。加藤昌則が企画構成をするこのブリテン・シリーズもその例。

今回のメインは歌劇《ノアの洪水》。一九五八年にオールドバラ音楽祭で初演されたもので、これが――少なくとも公式には――日本初演になるという。

教会を会場に、子供の合唱とオーケストラ(リコーダーやハンドベルなど、編成も子供を意識)が主体で、一部の歌手と器楽奏者だけがプロ。客席の聴衆も曲中に歌われる三つの聖歌を一緒に歌うことで「会衆」として上演に参加する。

アマチュアによるこういう上演法は、題材も含めて、まるで中世の聖史劇(Mystery plays、神秘劇という訳は誤りらしい)みたいだなと思っていたら、歌詞はまさにその聖史劇(チェスター市に残されたもの)からとられたのだという。

イギリスでの聖史劇は、都市の職人ギルドなどが公演の主体となって十四~十六世紀に各地で流行した。しかしエリザベス一世の時代にはカトリック的なものと見なされて、上演を禁じられた。入れ代わりに、シェイクスピアなどプロの俳優による演劇が隆盛する(当時女優の出演が禁じられていたのは、聖史劇以来の流れも関係あるのか?)。

十八~二十世紀のイギリスでは、オラトリオが市民参加型の音楽として普及した反面、オペラは大陸の伊仏独からの輸入品という傾向が強かった。そのような状況下で自国のオペラ創作に意欲を燃やしたブリテンが、自分たちのルーツとして中世の聖史劇にまで立ち返って、市民参加型のオペラをつくろうとしたのは興味深い。

ここで思い出したのが、二〇〇七年三月に新国立劇場オペラ研修所の研修公演で、同じブリテンの《アルバート・ヘリング》をみたときのこと。その舞台について、当時の日記にこう書いている。

「前述のように《ヘリング》の装置は簡素で、写実というより観客の想像力を誘う方向でつくられていた。

舞台はイギリスの田舎町なのだが、その簡素さの中でひときわ印象的だったのは、舞台中央に高々と、すべてを睥睨するように教会の尖塔がそびえていたことだった。町のどこからでも、この高い尖塔は見えてしまうのだろう。

市民の倫理と良識のシンボル。それが白くさりげなく、しかし常に人々を見下ろしている町。

そのことへの反感がブリテンの背後にもワーグナーの背後にもあることを、思い出させてくれる装置だった」

この「市民の倫理と良識のシンボル」である教会が会場なら、オペラになじみのない一般のイギリス市民も参加しやすいと、ブリテンは考えたのだろうか。

今回の会場は、キリスト教圏の共同体の精神的中心たる教会ではなくて文化会館の大ホール。自分も含めた聴衆は聖歌を歌わないために会衆たりえず、また日本のアマチュアの水準の高さゆえに、演奏は立派すぎたかもしれない。

しかし、雨音を示すマグカップの音やリコーダー、虹を示すハンドベルなど、実演として日本初演を体験できた意義は大きい。

もう一つ面白かったのは、舞台に登場せずにアナウンスとして入る神の声の音量がバカでかかったこと。

最初は、続いて舞台で歌いはじめたノア役の宮本益光の声とのあまりの差に、バランスが悪すぎると思った。

しかし考えてみれば、相手は造物主、唯一絶対神という、人間の想像を絶した存在なのだ。それに比べれば人間一人など、塵芥のごとくちっぽけなのだ。そういう超絶的な存在が人間と直接会話したりするのが、旧約聖書の世界ならではの荒っぽさ。

そのむちゃくちゃさを想像するためには、これくらいに音量のバランスが悪くていいのだ。

そして最後の、これは神による復讐だという言葉。神と人間の関係は、十戒という契約によって結ばれている。その契約を守らない人間は復讐される。

最後の虹は、神がノアの子孫と契約を結びなおしたことを示すものだろう。

宗教なんか、キリスト教なんかわからない、信仰なんか関係ない、というのは簡単だけれど、西洋音楽をより深く聴くためには、知っていて損はない。

音楽を聴くことが、他者を理解しようとする、思いやろうとするきっかけになるなら、それはとても素敵なことだと自分は思う。

自分の話だが、能楽への関心は日本の中世世界に目を向ける、大いなる促しとなってくれていて、とても楽しい。

四月二日(土)藤田のモーツァルト

王子ホールで、藤田真央の「モーツァルト ピアノ・ソナタ全曲演奏会第三回~華麗なる輝きを放ち~」。全五回の折り返し地点となる第三回。「華麗なる輝き」と名づけたのは藤田自身だが、第一回の輝かしい生命力、第二回のデモーニッシュな激情と比して、巧緻さと同時に陰翳の深さを増して、行きつ戻りつ、不可思議にもどかしい作品群だった。

四月三日(日)あの三重唱

新国立劇場で《ばらの騎士》。多少の不満があっても、終幕の女声の三重唱と二重唱はすべてを洗いきよめてしまう。

四月四日(月)ワクチン三回目

三回目のワクチンを打つ。これまで新宿区は大混雑で予約がとれなかったが、今回は拍子抜けするほどガラガラで簡単に予約。打つ人がそれだけ少ないのか。前回の副反応のために二の足を踏んでいる人も多いのだろう。

自分は二回目までモデルナで、今回初めてファイザー。前は二回とも翌日は熱や頭痛こそないものの、全身がだるくてまる一日寝ていたが、今回は少し頭が重い程度ですんだ。やはりファイザーは軽いのか。

四月六日(水)東次郎の通円

国立能楽堂の主催公演。

《月間特集 千利休生誕500年》

・狂言『通円(つうえん)』山本東次郎(大蔵流)

・能『八島 (やしま) 弓流・那須(ゆみながし・なす)』長島茂(喜多流)

何よりも東次郎の『通円』が見たかった。能の『頼政』のパロディとしてつくられた夢幻狂言。武張った感じがぴったりの至芸。

四月八日(金)人間の心に訴えるもの

オランダのBRILLIANT CLASSICSという廉価盤レーベルは、ときどき面白いコンセプト・アルバムを出してくれる。

最近の『ハーメルンの笛吹き男』も、そうした一枚。台詞に音楽を組み合わせたものを「メロドラマ」と呼ぶが、なかでも十九世紀後半から二十世紀前半にかけては、詩や物語の朗読をピアノで伴奏するサロン向けの形式が流行した。ほとんどが今では忘れられているが、シュトラウスの《イノック・アーデン》は現代まで残った貴重な例。

そうした作品のなかからロバート・ブラウニングの『ハーメルンの笛吹き男』(音楽はアーサー・バーグ)や、トーマス・フッドの『ユージン・アラムの夢』(音楽はアレクサンダー・キャンベル・マッケンジー)などを選んだ一枚で、朗読はフルート奏者&指揮者として知られるイェド・ヴェンツ、ピアノはアルテム・ベログロフ。

不気味な内容の作品が多いせいか、ヴェンツはかなり大仰な表情づけ。このくらいのほうが世紀転換期の作品には似つかわしいのかも。

アルバム・タイトルにもなっているブラウニングの『ハーメルンの笛吹き男』は、この伝説の物語化としては、おそらくもっともよく知られた作品で、日本でも早くから訳され、親しまれてきた。生き残ったネズミや、連れていかれずにすんだ子供の証言が入るのが特徴で、聴いていて自分も懐かしかった。

そして、この伝説といえば思い出すのが、阿部謹也の『ハーメルンの笛吹き男 伝説とその世界』。伝説とその元になった一二八四年ハーメルン市での事件を考察しつつ、中世ドイツの社会の実像を紹介していく名著。

いい機会なので、ひさびさに読みなおしてみた。すると、かつては気にならなかった、あることに引っかかった。

それは、この伝説の謎を解明しようとしたいくつかの説のなかで、その欠点を知りつつも阿部が特に惹かれ、「論理的な弱点を越えたところで、この理論は人間の心に訴えるものをもっている」と評した説を一九四八年に唱えた、ヴォルフガング・ヴァンのこと。

ヴァンは、笛吹き男に連れられて行方不明になった百三十人の子供は、チェコ東部モラヴィアのオロモウツに移民したと考える。この地域には中世にドイツから大規模な植民が行なわれており、ドイツ人はメーレンのオルミュッツと呼ぶ。

「しかしヴァンは子供たちの痕跡をハーメルンの町の側から探し求めていたのではなく、メーレンのブリュン生まれのいわゆるズデーテンドイツ人として、第二次大戦後に、故郷もまた財産もすべて捨てて西ドイツに強制送還された引揚者として、逆にブリュンから西ドイツへの絆を探し求めたからなのである。いわばヴァン自身が現代における〈ハーメルンの子供たち〉の一人であり、その子供は失われた故郷との絆を過去の伝説のなかに求めるべく、青春の情熱のすべてをここに投げ込んだのである」

「ヴァンの関心の根源には、東部地方から強制送還された数百万人にのぼるドイツ人の嘆きと希望があり、七〇〇年来の自分の故郷を見捨てなければならなかった人間が、七〇〇年前の〈笛吹き男伝説〉に失われた故郷への絆を見出さんとする願いがこめられていた」

まことに名文。一九四八年のヴァンの願い、そしてそれに共鳴する一九七四年の阿部の思いが、熱く伝わってくる。同じ敗戦国としての共感も、背景にあるのかもしれない。

しかし、今回読みなおしてみて、あれあれ、と思ったのは、終盤での記述。

ブリュン(チェコ名ブルノ)に生まれてトロッパウ(同オパヴァ)の文書館員をしていた三十一歳のヴァンが、ニーダーザクセン州のハーメルンを訪ねてきたのは一九三四年、笛吹き男伝説の六百五十年祭に合わせて行なわれた展示会を見るためだったという。

この時点で、ヴァンはすでに東ドイツ植民説をとなえていた。そして展示会を担当した地元の研究者ハインリッヒ・シュパヌートと意気投合し、一九三六年にも再訪、以後の研究に決定的な影響を及ぼす『リューネブルク写本』をシュパヌートが発見するきっかけをつくった。

気になるのは、この年代。

一九三四年と三六年は、いうまでもなくヒトラー政権下。ナチスがチェコ領のズデーテンの割譲を目指し、ズデーテンドイツ人のなかにもそれに呼応する反チェコ運動が激化し、一九三八年のドイツ軍進駐に向かう、まさにその時期。

当時のヴァンの政治的主張がいかなるものだったのかは、阿部の簡単な記述だけではうかがいしれない。

ともあれ、ズデーテンドイツ人にはハーメルンで行方不明になった子供たちの子孫が含まれているという、ドイツ本国とズデーテンとの結びつきをロマンチックに共感させる説は、ズデーテンの「奪還」と現地ドイツ人の「救出」を目論むナチスにとって、とても都合のいいものであったことは、想像するに難くない。少なくとも、発表を妨害されるような性質のものではない。

しかし、第三帝国時代にこの説がどう扱われたのかも、やはり阿部の著書からはわからない。わからないけれど、第三帝国時代の研究に由来しているということは、この説に微妙な影を落とす。

わかるのは、一九四九年になってヴァンが自説をヴュルツブルクで出版したということだけ。敗戦によってドイツがズデーテンを失っただけでなく、それどころか、現地に七百年も住んできたズデーテンドイツ人たちまでが故郷を追われ、ドイツに移らねばならなくなった、その後のこと。

ただ、この結果として第三帝国時代とは逆のベクトルとなり、はるかな祖先の故郷に自分たちは帰ってきたのだと信じようとする思い、願いが加わったからこそ、この説が阿部の心を強く動かしたのだろう、という気はする。「人間の心に訴えるもの」の背景にあるのは、歴史の屈折点が生んだ悲劇。

ヴァンの人生には(たぶんシュパヌートのそれにも)深い影がありそう。

プーチンのウクライナ侵略が、さまざまな点でヒトラーのチェコ解体を想起させる今だからこそ、読みなおす意義があったような。

メロドラマ『ハーメルンの笛吹き男』も、もう一度聴いてみよう…。

四月九日(土)姨捨

横浜能楽堂の特別公演「三老女」の一回目、『姨捨』。

・狂言『財宝』野村万作

・能『姨捨』梅若紀彰

会場に着くと、シテに予定されていた梅若実が梅若紀彰に交代し、実は地頭に回るとの張り紙。

最近の実の足の状態でできるのだろうかと思っていたから、やっぱりと納得。梅若家のお弟子さんが多そうな他のお客もみな平然としている。実が地頭に回って、本来の地頭だった観世喜正はその脇に座る。さすがに地謡はとても充実していた。一方で、このシテはたいへんな難物なのだろうと、あらためて思う。

会の前後に、横浜駅東口の地下街、ポルタで昼も夜も食べた。東横線に近くて何かと今風そうな西口よりも、いい意味で昭和風、というより二十世紀風の懐かしさがあって、安心感があった。

四月十日(日)自らを共鳴体に

東京・春・音楽祭のリカルダ・メルベートのソプラノ・リサイタル。

会場は飛行船シアター、すなわちかつての上野学園石橋メモリアルホール。オルガンを外し、ミュージカル用に改装しておそろしくデッドなホールとなってしまった。

しかしメルベート、最初の《魔笛》のアリアこそ「ああやっぱりデッド」と感じさせたが、そのあとはワーグナーもシュトラウスも、自分の体を共鳴体にして響きわたらせてしまった。これがオペラ歌手の力。声の好き嫌いを超越して「すげぇ」と納得させられた。

四月十二日(火)次の一周まで

陽差しがきつすぎる昼。クラクラしそうななかキングレコードに行き、「レコード芸術」のために矢部達哉さんにインタヴュー。

話題は、矢部さんがコンサートマスターをつとめて指揮者なしでライヴ録音した、トリトン晴れた海のオーケストラによるベートーヴェンの「第九」。六‐五‐四‐四‐三の弦と二十四人の合唱による、自発性にみちた快演。

実演も聴いたので話しやすく、矢部さんならではの脱線(笑)も楽しかった。話題の俊英クラウス・マケラをめぐっては、今の世界情勢ともからむ話が。

夜は東京文化会館小ホールで、シュタイアーのシューベルト・リサイタル。

素晴らしかった。このところ、立て続けにモダンのグランドピアノでシューベルトのソナタを聴く機会があり、どれも見事な演奏と感じつつ、その強靱すぎる響き(金属的で、ブラスバンドの響きに似たところがある)が、どうにも身体に入ってこなかった。

フォルテピアノか、最新式のクリス・マーネの平行弦ピアノとかでしか、もう自分にはシューベルトが聴けなくなっているのかもと感じた。

それなのに、シュタイアーも今回はモダンピアノをひくと聞いて、ちょっと怖じ気づいていた。

だが、D八九九の即興曲集の第一番が最初に響いた瞬間、まるで別の音世界が広がりはじめた。

フォルテピアノを想わせる、独特のたわみをもった、朴訥な響き。ダイナミクスも狭くて、これもフォルテピアノ風。しかし、その陰翳の豊かなこと。ときに打ち込まれる低音のもつ痛み。

親密ゆえに痛い。親密ゆえに儚い。二十一番のソナタの最後、疾駆する絶望。

モダンピアノでもこんな音が出せるということに驚き、これでこそシューベルトの音楽が身体に入る、その虚無を見つめる戦慄に共鳴できると感じつつ、しかし同時に、この音は、昔から親しんできた音だという気がしてならなくなる。

そして、思い出した。

ああ、エトヴィン・フィッシャーだ。

一八八六年生まれの、録音でしか知らない、愛してやまないピアニストの、あの音に通じるものがある。

フィッシャーだけでなく、シュナーベルやバックハウスなど、一八八〇年代生まれのドイツ語圏の名ピアニストたちの音に通じるものがある。シングルアクションのピアノで育ち、若いころのピッチはいまより半音低かったという――シュナーベルがそう回想している――あの年代の人々のタッチ。ときにもつれたり、ミスしたり、技術的に完璧でないことまでが、あの世代を想わせる。

技術はもっと高いが、ソロモンもやはりこういう音で、大好きだった。

この音でこそ、自分はシューベルトの音楽に触れている気がする。あの肖像画の人が、そこにいるような気がする。

二十代の頃、すでに遠い過去の存在だった人たちの演奏を聴きながら、なぜ現代のピアニストはこういう「いい音」を出してくれないのだろうと、疑問を抱いたことを思い出した。

それが、突如として目の前に響く。

なんだか、一周して戻ってきた感じ。走りすぎる車窓から、昔の自分の背中を一瞬見かけたような、不思議な感覚。

それは、ピリオド奏法の研究と実践のなかで、一周して新たに生まれてきたものと感じた。

だから実際には、似て非なるものなのかもしれない。むしろ、その非なるものが似ているということに対して、生命の不思議さ、面白さを感じて、今日を生きていることに感謝したくなった。

またいつ会えるかわからないけれど、一瞬再会して、微笑んで、去っていく。

じゃあね。いつかまた。

写真は東京・春・音楽祭 / Spring Festival in Tokyoの公式ツイッターから

四月十三日(水)ステレオの夜明け

朝日カルチャーセンター新宿教室で月一の対面講座。今月から三回は「ステレオ録音の夜明けに」と題し、ステレオ録音草創期の巨匠指揮者たちの録音の話。といっても自分のやるものだから、オーディオ的な技術論ではなく、関わった人間たちの話がメイン。

テキストには『演奏史譚一九五四/五五』中のいくつかの話を使う。ありがとう昔のオレ。とはいえ取りあげるディスクは二〇二二年版にアップデート。

一回目の今回は、両大戦間から第二次世界大戦中まで。

四月十五日(金)さまざまな連環

東京春祭の《トゥーランドット》。

ステージ上の十四型の読売日本交響楽団が鳴りに鳴る。記者会見で鈴木幸一実行委員長が、プッチーニのオペラ・シリーズを読響に委ねたのは、そのシンフォニックなパワーを発揮してほしいからということだったが、鳴りすぎというぐらいに鳴る(笑)。

しかしそれに負けない強い声の持ち主がそろった歌手陣だし、プッチーニ本人がこういうサウンドを望んだのだとも思う。生でこれだけ鳴りまくられると、気持ちいいといえば気持ちいい。

おそらくプッチーニはこのオペラを、トスカニーニが二〇年代のスカラ座で上演していたオペラ、ワーグナーや《ボリス・ゴドゥノフ》の影響を受けながらつくったのだろう。

オーケストラの扱いだけでなく、合唱が活躍して積極的にドラマに参加するのも、それらの作品の特徴である。演奏会形式だと、そのつくりがよくわかる。

第一幕は打楽器群の活躍はボリスっぽいし、第二幕は随所でオルガン風のサウンドになるのがワーグナーっぽい。

その意味で今年の東京春祭は、《ローエングリン》と一緒だったというのが面白かった。プッチーニがいちばん入れ込んでいたのは《トリスタンとイゾルデ》だろうが、合唱の活躍や、独唱とのかけあいが映像のアップとロングが交錯するモンタージュみたいな効果になることなどは、《ローエングリン》が近い。

そして、主人公のテノールの名前が隠されており、最後にただ一度父の名とともに名乗るというやりかたがそっくり。その名を求め続けたヒロインが、愛を失うのと得るのとで、結果は反対になるけれど(口づけがポイントになるところは《パルジファル》風で、これも結果は反対になる)。

時期を接して聴かせてくれたので、こうした相似性を強く実感できた。

それにしても、第三幕のリューの死ぬ場面だけ、飛び抜けて感動的になっているオペラ。リューはおよそ、ワーグナーにもムソルグスキーにも出てこないタイプの女性というのが面白い。彼女を描くときだけ、プッチーニの素が出てくる。

自分がこのオペラを初めてナマで見たのは一九八六年、ロイヤルオペラの来日公演だった。アンドレイ・セルバン(シェルバン)の演出は二十一世紀になっても上演され続けている古典的名舞台で、その特長はなんといっても、最後の大団円の場面の前を、リューの葬列が横切っていくこと。

リューの遺体を乗せた車をティムールが牽き、ピン、パン、ポンが葬列の幟を持ってついていく。

ドラマの展開そのものには何も手を加えずに、大団円への疑問を観客にこれ以上ないくらいに鮮烈に提示するという、見事な着想だった(そして、リューの死の直後の四人の退場のさいの歌詞が、なんの齟齬もなくこの葬列を準備するという点も鮮やかだった)。

これが幸か不幸か、自分には文字通り刷り込みになっている。今回も、最後は勝手にその葬列を幻視した(笑)。

玄妙にも、来週は同じ作曲家の《エドガール》を演奏会形式で聴ける。遺作から三十七年前の第二作への遡行が何を感じさせてくれるか、楽しみ。

ところでセルバン演出の《トゥーランドット》、なんと同じ一九八六年のロンドンでの全曲テレビ中継をYouTubeにアップした人がいる。より鮮明な二〇一四年の再演も正規に商品化されているが、自分の記憶に近いのは、どんなにぼやけていてもこちら。最後の葬列も、ああまさしくこうだったと懐かしい。

日本公演の氷の姫君はオリヴィア・スタップという絶叫型だったが、ロンドンではギネス・ジョーンズだったのか。あとの歌手はボニゾッリ以下同じと思う。

四月十六日(土)波の底にも

――波の底にも都の候ふぞと慰め参らせて、千尋の底に沈み給ふ

https://www.youtube.com/watch?v=Phku4msxrQE&t=2029s

https://www.youtube.com/watch?v=Phku4msxrQE&t=2029s「平家語り研究会」は、かつて平家物語を謡った琵琶法師たちの芸能を現代に継承しようとする活動。昨年九月に紀尾井の小ホールで自分も聴いた「先帝御入水の場面」が、YouTubeにアップされている。

平家琵琶は、現代人の時間感覚には伸ばしすぎに感じるところもあるが、この場面は、さすがに周囲が真っ暗になるような迫力があり、『耳なし芳一』に描かれた亡霊たちの場も連想し、冷気で鳥肌が立つようだった。

どなたかがツイッターに書かれた、これのパロディ。

「波の底にもモスクワの候ふぞ」

愚劣な侵略戦争を止めよ。

四月十七日(日)ドイツの一市民

午後は飛行船シアター(旧石橋メモリアルホール)へ。

上野の地を広く使うのも、東京・春・音楽祭の魅力の一つ。

今日は、かつて広大な寛永寺境内だった上野の山の上、東京文化会館大ホールで《トゥーランドット》が轟然と鳴り響くのと同じ時刻に、崖下の下谷地区、江戸時代に幡随院があった場所で、ヒンデミットの弦楽四重奏曲「温泉地で朝の七時に下手なサロンオーケストラが初見で演奏した歌劇《さまよえるオランダ人》序曲」が、素っ頓狂に奏でられる。

少し早めについたので、ホールの北側の町をうろつく。このあたりは旧幕時代には下谷山崎町、明治期には下谷万年町と呼ばれ、後の名は明治時代の東京三大貧民窟の一つ(他に四谷鮫ヶ橋、芝新網町)として知られた。

寛永期にここに住んでいた一人の乞胸(ごうむね)が、何を隠そう私のご先祖様でございまして、というのは真っ赤な大嘘で、仙台南方郊外の我が山崎家とは何の関係もないが、上野山の麓にあるから山崎町と呼ばれたのか、と思うと地形的親近感がわく。

昭和に入ったころの万年町には唐十郎の生家、いわゆるおかま長屋があった。終戦直後の頃の上野公園はゲイのハッテンバとして有名だったが、かれらは崖下のこのあたりから出撃したらしい。唐はその思い出を『下谷万年町物語』という小説(後に舞台化)に仕立てている。

久しぶりにそのあたりの路地を覗いていたら、「あ、山崎さん」と後ろから声をかけられてびっくり。

振り向くと、自転車に乗った鈴木淳史さんがいた。こんなところで知り合いに会うとは思いもよらなかったのであわててしまい、「ちょっとこのへん覗いてます」と、まるで空き巣狙いの下見みたいな現状説明をしてしまう。ただの怪しい奴と化すオレ。

その後、ホール入場後にトイレに行くと、鈴木さんと隣り合わせになった。妙にご縁のある日(笑)。

さて、ヒンデミット。「東京春祭ディスカヴァリー・シリーズ」という、特定の作曲家に光を当て、珍しい作品を説明つきで聴かせるシリーズの八回目。

まずはNHK交響楽団のメンバーにより「温泉地で朝の七時に下手なサロンオーケストラが初見で演奏した歌劇《さまよえるオランダ人》序曲」。

今回は、ヴァイオリン二人はワーグナーのオペラ話で盛りあがって朝まで飲んでいたという設定。チェロは深夜まで練習していて、ようやく寝ついたが睡眠不足、ヴィオラだけがきちんとしている。

改装された飛行船シアターはデッドな残響で、クラシックの演奏会にはまったく向かなくなってしまったけれど、逆にこういう小芝居付きの上演には、かえって似つかわしくなったかもしれない。

ナマで聴けて嬉しかったが、途中でワルツになってしまうところとか、演奏中にも演出が少しあってもよかったかも。

写真は東京・春・音楽祭 / Spring Festival in Tokyoの公式ツイッターから

一九二〇年代に仲間内で楽しむためにつくられたというこの曲に続き、中村仁の解説とともに、より真面目な作品が演奏されていく。二つの世界大戦、敗戦の混乱とナチズムの勃興など、激動の時代に生きたヒンデミットの生涯を、簡潔に実感できるものだった。

佐々木亮と有吉亮治によるヴィオラ・ソナタ作品十一-四は第一次世界大戦に従軍中の一九一八年に構想し、終戦をはさんで翌一九一九年に完成されたもの。敬愛するドビュッシーの死に触発されたものなので、随所にドビュッシー風の全音音階が出てくる。

有吉亮治のひくピアノ組曲《一九二二年》にはジャズの要素をとりいれつつ、刹那的で暴力的な気配がただよう。アメリカ大衆文化の流入に象徴される旧時代の社会と価値観の崩壊、大インフレ、そして頻発する極右集団によるテロなど、まさに一九二二年のドイツの世相と空気が生んだ作品。

そして、ナチス時代に「ヒンデミット事件」を招く歌劇《画家マティス》。中世ドイツの農民戦争の時代を題材としながら、そこには内乱や抗争の状況下で芸術家はどう生きるべきかという、ヒンデミット自身の問いが反映されている。期せずして、現在の世界情勢との照応を意識せずにはいられない。

ソプラノの冨平安希子とバリトンの小林啓倫、ピアノは冨平恭平。

取り上げられた第六場第一景は、絵筆を捨てて農民軍に参加した主人公マティス(マティアス・グリューネヴァルト)が、農民指導者の娘とともに敗走する途中の話。戦死した父を置き去りにしたことを思い出して狂乱する娘に対して、イエスの誕生を祝って楽器を奏でる天使たちの情景を語る。娘は平静を取り戻し、神をたたえる天使の歌を歌う。

この「楽器を奏でる天使」こそ、後にイーゼンハイムの祭壇画の一部となるもの。武器ではなく、絵筆をとって作品を残すことこそが芸術家の使命だとマティスが自覚するきっかけとなる場面。

この作品にしても、アッシジの聖フランチェスコの生涯を描いたバレエ《気高き幻想》からの《瞑想曲》にしても、そして歌曲集《マリアの生涯》にしても、ヒンデミットには宗教的なテーマの大作がある。

二〇年代の頽廃と無頼を反映したような作品にしても、キリスト教がらみの作品にしても、どちらもナチスが憎悪したものであるだけに、ヒンデミットの亡命は避けられなかったのだろう。

しかし、ヒンデミット自身の生きかたはけっして放埒でも宗教的でもなく、むしろ平凡な市民のものだった。それらの要素は芸術に昇華され、作品に込められたのだから、まさしく《画家マティス》の主題そのまま。

結びとなる《マリアの生涯》は、リルケの詩に作曲したもの。リルケはマリアを完全無欠の聖母ではなく、より人間的な存在、お腹を痛めた息子を誇りに思う一人の母親として描いている。歌われた第七曲〈キリストの降誕〉と第九曲〈カナの婚宴〉には、幸福のなかにも息子の未来の受難への暗い予感が詩と音楽にただよう。

この日はイースターなので、時宜を得た選曲でもあった。

けっして近づきやすい音楽とはいえないし、デッドな音響で演奏も損をしたと思うけれど、ヒンデミットへの関心を高めてくれる、東京春祭ならではのよいコンサートだった。

とりわけ《画家マティス》と《マリアの生涯》は、いつか全曲をナマで体験してみたくなった。

四月二十日(水)再演の変容

新国立劇場で《魔笛》。二〇一八年に初演されたケントリッジ演出の再演。

この演出はプロジェクションマッピングを有効に使う。そして、この映像芸術のはるかな元祖である映画、それが実用化された二十世紀初めくらいに時代設定をする。一方、オペラの台本や設定の随所にある、古い「男尊女卑」の価値観をあえてむき出しのまま残しておく。二〇一八年のプレミエのとき、自分は日経新聞の評にこう書いた。

「心にせまり、考えさせるのは、南アフリカ出身のウィリアム・ケントリッジの演出。「魔笛」の古典的舞台である一八一六年のシンケルの背景画に自作の映像を組み合わせた、多層的で立体的な舞台だ。

映像に呼応して、小道具には昔風のカメラが登場する。舞台そのものもカメラの内部のようで、いわばカメラの多重連鎖のなかに作品世界がある。征服者たるザラストロの男性社会の合理性と独善に対し、感情に流されるがゆえに敗者となる夜の女王たち。しかし、野獣の心を和ませる魔法の笛や鈴をタミーノとパパゲーノに与えるのは、夜の女王なのだ。カメラはつねに、敗者とともにある。人びとが敗れ、滅ぼされても、カメラは何かを写す。カメラの存在によって正義をめぐる価値観は多層化され、奥行きを得る。味わい深い舞台」

どういうわけか今回の再演では、この価値観の多層化、相対化の奥深さの魅力が薄れて、「男尊女卑」をそのまま肯定しているかのようにさえ感じた。再演でテーマが曖昧になるのはよくあることだけれど(神は細部に宿るのに、その細部が曖昧になる)、そのせいかどうかはわからない。何かが違うのか、それとも単にこちらがちゃんと見ていなかっただけなのか。

四月二十三日(土)プッチーニの史劇

オーチャードホールで、二期会によるプッチーニの《エドガール》。《ヴィッリ》と《マノン・レスコー》の間にある第二作。現代ではほぼ忘れられていて、当然自分も見るのは初めて。

一八八九年にミラノ・スカラ座で初演された。ヴェルディの《オテロ》が同じくスカラ座で初演されてから二年後。

三十歳の新鋭プッチーニにとって、ここで初演できるのは大きな名誉だったはず。指揮は芸術監督で《オテロ》も担当したフランコ・ファッチョだし、ティグラーナを歌ったのはデズデモナの創唱者パンタレオーニ。

でも、それだけにいろんな人からいろんなことをいわれて、思い通りにできなかったのかもしれない。

一幕はちょっとヴェルディ風のバリトンのアリア以外、まったく無個性。二幕で少し調子が出てきて、三幕でようやく本気になったという感じ。ここだけ前奏曲があり、音楽の雰囲気もようやく、中世一三〇二年のフランダースという設定の歴史劇っぽくなる(それまでは、いつどこが舞台でもかまわないような感じだった)。

ここでは合唱も活躍。ヴェルディでおなじみの「アラーミ、アラーミ!(武器をとれ!)」と叫ぶ合唱を、プッチーニでも聞けるとは思わなかったので嬉しかった(笑)。とにかく史劇オペラの定型に従おうとしていて微笑ましい。

ところが物語の展開は、目先の衝撃性を求めるばかりで説得力がない。このあたりは歌舞伎の展開を連想する。

しかし歌舞伎の場合は、けっきょく客が見に来るのは役者の顔と演技だけなので、役者の見せ場を次々とつくるための器の役割しか作品には求められていないという現実に対する、台本作者の深い絶望とニヒリズムを、無理矢理な展開の背景に感じるけれど、《エドガール》はちょっと違う。

ふられた女への当てつけにでも書いたのか、といいたくなるくらいに、フォンターナの台本は執拗なまでに女性に攻撃的。ざまあみろ、どうだ本性を暴いてやったぞと独りよがりに興奮してしまい、ドラマの必然性を稀薄にする。

プッチーニが二度とフォンターナと手を組まなかったのも納得。この作品といい《蝶々夫人》といい、自作をスカラ座で初演することは苦い思い出にしかならなかった。

とはいえ、バッティストーニの指揮も福井敬をはじめとする歌手陣も真剣な熱演で、セミ・ステージ形式ではあるが、このレベルでこの珍しいオペラを見られたことに感謝。

第三幕で「レクイエム」が歌われたのも興味深かった。入祭唱だけ。プッチーニはルッカの教会音楽家一族の出身。

最近、ベルリン放送合唱団の新譜でイタリア・オペラの作曲家たちによる宗教曲集があって、やはりプッチーニのレクイエムが入っていたが、ヴェルディ没後四周年を記念して書いた別物だった。だがそれも入祭唱だけの五分ほどのもの。ミサ全体ではなく、入祭唱だけを歌う簡素な形式もあるということなのか。

今回の《エドガール》のレクイエムでは、棺に青と黄色のウクライナ国旗がかぶせられ、劇場外の現実と結びつける形で弔意が示された。舞台構成を担当した飯塚励生は、自らもカーテンコールのときに青と黄のタイをつけていた。

虚構と現実を結びつけることに賛否はあるだろうが、攻撃を受けているのがキリスト教国であるというのは、欧米にとってものすごく切実なことだろうなと、このレクイエムを聴きながら思った。

四月二十四日(日)全部盛り!

矢来能楽堂で、「能楽【談】ディズム特別公演 船弁慶全部盛り!」

能『船弁慶 船中ノ語・名所教』をメインとする若手能楽師グループの演能。「船弁慶全部盛り!」は、船の上で弁慶役のワキが戦歴を回想する「船中ノ語」と、船頭役のアイが周囲の名所を教える「名所教」の小書を加え、それぞれの見せ場を増やしたもの。面白い試み。

四月二十七日(水)魔界の飽食

杉並公会堂小ホールでの低音デュオ第十四回演奏会で、西村朗のデュオオペラ《山猫飯店》。

低音デュオは松平敬の歌、橋本晋哉のチューバとセルパンの現代音楽ユニット。

世界初演の《山猫飯店》は今回の目玉で、「魔界に迷い込んだ男の奇妙な臨死体験」という副題の通り、ハンターが魔界に迷い込み、山猫飯店で満漢全席みたいな世界の美味珍味を食いつくし、逆に食べられそうになって逃げる。桃の湯という温泉宿にたどりつき、美女と戯れ、精を吸いつくされてウシガエルに変えられ、ウワバミに食われるという話。

迷い込んだハンターが大蛇に出会うという導入がケントリッジの《魔笛》に似ていて、個人的に愉快(タミーノが日本の狩衣を着ているという原設定から、ケントリッジはハンターを思いついたのだろう)。

作曲家によると「松平さんはエネルギッシュで貪欲な中年男とウシガエルに、橋本さんは変態中華料理人と好色な蛇つかい美熟女」に。

六十分かかる大作で、技巧を駆使しつつ暗譜で歌いまくった松平さん(楽譜を見ながらでは、この作品の面白さは半減するだろう)、チューバとセルパンの響きで魔界を表現した上に、料理人と美熟女を演じた橋本さん、二人ともすごい。

ひたすら食材が列挙される場面では、舞台背面にその映像が次々と並ぶ。視覚と聴覚の飽食。日本風の間や余韻など、何ですかそれ美味しいんですかと、埋めつくし飲みつくす音の洪水。

食欲と性欲の飽食。三大欲求のうち睡眠欲は出てこない。ただ、食欲と性欲が裏返される形で中年男に襲いかかるのと同じように、睡眠欲は死という、受動的に裏返された形でのみ出てくる。

食と性の飽食は、現世では皇帝が味わうものか。皇帝…。

四月三十日(土)継承の能

国立能楽堂で観世九皐会別会。

奥川恒治シテの能『松風』と、観世銕之丞と観世喜正が前後のシテ、子方の観世和歌の能『烏帽子折』がメイン。

子方の卒業式となる『烏帽子折』を、喜正の娘和歌が演じる。喜正が演じたときにも前シテの烏帽子屋の亭主を、先代の銕之丞が烏帽子親のように勤めたそうで、チラシにはその写真が載っている。

後場の斬り組では、仏倒しで頭を打たないように、全員がとても慎重に倒れていた。どこかで事故でもあったのか。面白みと安全性のバランスは難しい…。

五月七日(土)喚起する力

今月三十一日に熱海のMOA美術館の能楽堂で、「開館40周年記念 熱海座 マルタ・アルゲリッチ&人間国宝 大槻文藏 スペシャル公演 バッハ・パルティータ×能舞の饗宴」があるのを知る。

アルゲリッチのひくパルティータ第二番にあわせて、大槻文藏が舞う。

見るのは無理だが、このサイトに使われている大槻文藏の天女(羽衣か?)の写真(瀬野匡史撮影)は美しい。

画像は「開館40周年記念 熱海座 マルタ・アルゲリッチ&人間国宝 大槻文藏 スペシャル公演 バッハ・パルティータ×能舞の饗宴」サイトから

画像は「開館40周年記念 熱海座 マルタ・アルゲリッチ&人間国宝 大槻文藏 スペシャル公演 バッハ・パルティータ×能舞の饗宴」サイトから何気ないようで、指先まで全身に気を込めた姿勢の美しさ。

現物の装束は、もっと澄みわたる月光のように輝いているはず。そして扇。総身のうちこの扇にのみ、金地に朱や紫や緑などの鮮やかな色彩が入っている。

今年は嬉しいことに二回も、この扇が美しくひらめくのを見ている。

まずは三月五日、観世能楽堂での『江口』。この能は、最後に遊女が普賢菩薩の正身をあらわすところが難しい。装束や面を何も変えずに、菩薩に変じてみせなければならないからだ。

見るものの想像力にまかされているとはいえ、ただ詞章の言葉からその変身を想えといわれても、何か視覚的な取っかかりがないと難しい。

しかし今回ついに、その幻影を見た。広げた扇であご下から上へと、面を隠すようにして、すーっとあげる。この、大魔神の顔が変わるときのような動きとともに、たしかに全身から放たれる気配が変わって、聖化されたのだ。

そして扇が額の上で止められる。このとき、朱色などの扇の色彩が、五色に輝く飾りが頭上に出現したさまを暗示してみせたのだ。

見るものの想像力に訴えて、幻影を喚起する力。いわば喚起力。能楽を見る快感とは、自らの想像する力(これまで経験したもの、体験したものの多さによって、深さと広がりをさらに得るもの)が試される快感だと自分は思っているが、大槻文藏ほどそれを喚起してくれるシテは、実演では見たことがない。

そして次にこの「喚起する扇」を見たのが、今日の横浜能楽堂の『檜垣 蘭拍子』。横浜能楽堂の特別公演「三老女」三回のなかでも、シテだけでなく地謡、三役の隅々まで充実した、ほんとうに特別公演というにふさわしいもの。

この曲の後シテは老いた白拍子の霊。もう亡くなっているのだから、本人としては若いときの美女の姿に戻りたいだろうに、老醜をさらした最後の姿のまま、地獄に落とされているという残酷さが、この世阿弥作の能の肝である。

しかし僧(ワキ)の弔いによって、檜垣の女は地獄の苦しみから救われる。そして僧に水を汲もうとする。

「さも美しき紅顔の、翡翠のかづら花しをれ、桂の眉も霜降りて、水にうつる面影老衰。影沈んで、緑に見えし黒髪は、土水の藻屑塵芥。変りける身の有様ぞ悲しき」

汲む桶の水面に映る、自らの顔の老衰に気がつく。時は返らない。

だが、檜垣の女はここで、若いときのままに白拍子を舞いはじめる。

地謡「浅ましながら麻の袖、露うち払ひ舞ひ出す」

シテ「檜垣の女の」

地謡「身の果を」

今回の楽しみは、「蘭拍子」という小書(特殊演出)がついていること。

能の白拍子といえば『道成寺』、『道成寺』といえば「乱拍子」。それに近いものだというので、老女物になるとどうなるのか、見たいと前から思っていた。

これが予想以上に乱拍子。大鼓に合わせて黄金色の烏帽子をつけ、小鼓に合わせて乱拍子。『道成寺』ほど長い間はなく、掛け声も低めだがたしかに乱拍子。

老いたる妓女の矜恃を見せる舞。面は老婆のまま、その姿は気高く美しい。ここで広げるのが、往時の栄光そのもののような、あの扇なのだ。

序の舞の途中では、作り物に寄りかかり、じっと休息する場面もあった。息を整えつつ遠い空を見上げて、はるかな昔を思うのか。

シテ「水のあはれを知る故に、これまで現れ出でたるなり」

老いてもなお失われぬ、白拍子女としての自負。「蘭拍子」はそのことを強調する。観世流ではもともと乱拍子を舞うのが古型なのだとか。

シテに加えて杉市和の笛、大倉源次郎の小鼓、亀井忠雄の大鼓、どれも見事。

そして地謡。地頭が梅若実で隣に観世喜正というのは先月の『姨捨』と同じだが、シテとのバランスが素晴らしい。

梅若実は『梅若六郎家の至芸』(淡交社)で、こう述べている。

「シテが地謡と拮抗できる人であれば、引っ張り合いができます。結局シテは地謡に圧倒的に左右されるのです。一曲を支配するのは地謡です。シテは『私はこういうふうに舞いたいんだ』ということを発信しないといけないのです。その思いを地謡が汲み取り、地謡の考えが入ってくるから世界がふくらむのです。それが実現できた時が一番おもしろいですね」

東京の能舞台に大槻文藏が出てくるときは、銕仙会のとき以外はまず確実に梅若実が地頭。この組み合わせはほんとうに唯一無二だと思う。どちらも素晴らしいのだけれど、コンビを組んだときの凄さは、単独では味わえない。

逆の、梅若実がシテで大槻文藏が地頭という形も見たいと思っていたら、来月六月三十日の国立能楽堂の『土蜘蛛』でそれが見られる。観世一門総出演の豪華版。楽しみ。

五月十八日(木)昭和のプリン

カーチュン・ウォン、二〇二三年九月より日本フィルの首席指揮者就任決定。

とてもとても楽しみ。就任の抱負のなかで謎なのは、いかに奥さんが日本人とはいえ、一九八六年シンガポール生まれでなぜ「昭和のプリン」を知っているのかということ。自分も好きだが。

『私の理想とするオーケストラの音は、「昭和のプリン」の様な、とても豊かで甘美で、甘すぎず、どこか大人っぽい苦味があり、どこかカタイ音でなければならないと思っています。柔らかすぎると、音の輪郭や構成がはっきりしなくなる。ジェラートのようにクリーミーであったり、レアチーズケーキのようにふわふわであってはならない。日本フィルハーモニー交響楽団の皆様とは、この様な「昭和のプリン」のような音作りを目指していきたいと思っています』

五月二十二日(日)貧者の復讐

ミューザ川崎にて、東京交響楽団の川崎定期。指揮はジョナサン・ノット。

ホール内でのマスクはまだしばらくは必須のようだが、海外からの音楽家はほぼ問題なく来日するようになり、舞台上の人数や曲目の制限も少なくなり、心配していた聴衆の数もかなり戻ってきているようで、(少なくとも表面的には)コロナ前に戻りつつあるクラシック界。

中身も充実の度をましている。通ったうちでは十四日のノット&東響@オペラシティ(遅いテンポで室内楽的に、ひそやかにため息をつくように内攻したブラームスの三番が見事)、二十日のチョン・ミョンフン&東京フィル@オペラシティ(ダイナミックで絵画的、肉体的な近代フランス音楽。大河ドラマではなくジョン・ウィリアムズにつながるようなダフクロ、波しぶきを上げる《海》、亡霊たちが不気味にけたたましく舞うラ・ヴァルス)、二十一日の《オルフェオとエウリディーチェ》@新国立劇場(純潔の百合と冥界の闇に包まれた詩人とダンサーたち)が、強く印象に残っている。

そして、今日の《ベルシャザールの饗宴》も期待通りの名演。この音楽のもつ破壊衝動と血なまぐさい暴力性を、表面の壮麗さを損なうことなく響かせる。東響コーラスが市松模様に配置されたために響きの凝集力を欠いたのは惜しかったが、従前通りの暗譜歌唱は大したもの。

この曲は本来、二〇二〇年四月にエニグマ変奏曲との組み合わせで演奏されるはずだったもの。プログラムにはそのときのために書かれていた、今はなきオヤマダアツシさんの解説あり。

それにしてもこの曲は面白い。なんといってもポイントは、旧約聖書のベルシャザールの故事をテーマとしているようでいて、実はヨハネ黙示録の最後の審判のドラマを重ねて、貧者の怨念と復讐の物語としてあること。

可変日記には二〇一〇年十月二十三日と一二年十月二十八日の二回、尾高忠明指揮で聴いた実演の感想がある。曲についての思いはこの二つに語り尽くしている。

・R・シュトラウス:ドン・ファン

・ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲 第一番ハ短調(ピアノ:ペーター・ヤブロンスキー)

・ウォルトン:ベルシャザールの饗宴(バリトン:ジェームズ・アトキンソン、合唱:東響コーラス)

五月二十三日(月)英雄死なき名作

録画した『鎌倉殿の13人』を見る。菅田将暉演じる義経の最期、哀しくてとてもよかった。自分が見た大河ドラマでは初めて深く納得できる義経像だった。

死の前に正妻と子を自ら手にかけるのは『義経記』にある記述のとおりだが、それを映像化した例はきわめて珍しいのではないか。普通なら、静御前との純愛物語にするべく、他の女性は省略してしまう。今回はそれをあえて描き、それどころか、下半身の「だらしなさ」こそが義経の破滅の一因という妙手にする。

すべてを説明せず、見る人に解釈の余地があるのが今回の魅力だが、自分は、あの正妻は義経を独占するために、一種の心中を仕掛けたのだろうと思う。

義経が成功すれば、自分から離れていくという恐怖。そして、妊娠したのが自分だけの特権と思っていたら(そのため義経は正妻を連れていった)、静も妊娠し、あろうことか男児を生んでいた。

自分だけが義経に殺してもらえる、義経とともに死ねることで、自らの特権を取り戻す。

衣川合戦で大鎧を着ていない義経というのも、初めて見た。『鎌倉殿』に出てくる大鎧は、どれも惚れ惚れするくらいに美しい色彩とデザインだが、それをあえて着させない。

平泉に戻ったかれは武士を捨て、本気で農民になっている(妻は不満で、自らの死を招く告白をしてしまう)。忠義一徹の弁慶もそれに従って、鎧を持っていない。代りに全身に木板を巻いて、上に法衣をつけて戦う。

きっと、鎧を着てないのに矢が無数に突きたっても平然と戦い続ける弁慶に、相手は驚くのだろう。弁慶立往生、立ったまま死ぬという伝説が、このために生まれるということを暗示する。

しかもそれを匂わせるだけで、映像としては見せない。生涯最後の作戦となる弁慶たった一人の戦いを、覗いて喜ぶ義経が映るだけというやりかたも、淋しくてじつによかった。

ここに、この大河のポイントがあるように思う。矢と刀でハリネズミのようになりながら、薙刀を大地に突きたてて仁王立ちする弁慶の、血まみれの立往生の場面は、これ以上ないくらいに美味しいビジュアルなのに、そういう安易で凡俗な画面づくり――十年前の『平清盛』が最終回でやってしまったみたいな――を避けるのが、今回の大河。

かつての『草燃える』は、弁慶の存在をあえて割愛することで、義経がいかに孤独で淋しい人間かということを、見事に描いてみせた。『鎌倉殿』はそれを意識しつつ真似はせず、弁慶を出しながら立往生は映さないという新たな手で、義経の哀しい最期と孤独を描いてみせた。

これではっきり気がついたが、『鎌倉殿』は、華々しい討死という描写のしかたを、いっさいやらない。石橋山での佐奈田与一義忠の奮死とか、壇の浦での新中納言知盛の入水とかの「カッコいい場面」は省略する。代わりに宗時や上総介広常や木曽義仲の唐突でカッコわるい死や、平家の女たちの悲しい入水がある。

死を美化しない。物語の発端に、頼朝と八重の間の幼児の死があって、それがすべての死につながるようでもある。壇ノ浦の入水場面では、二位尼が宝剣だけを持ち、安徳帝を抱いているのが母の建礼門院であるように見えた。この物語では建礼門院も救出されることなく、死んでいるのかもしれない。こんな、あれっと気にかからせる仕掛けもある。

とにかく死とは、基本的に悲しくて惨め、つまり悲惨なもの。人の生活をそこで止めてしまう、厭うべきもので、ときに滑稽なことはあったとしても、美しいなんてことはありえない。

人の死が日常的に出てくる時代の物語なのに、死を英雄的に美化すること、ヘルデントートは避ける。これが今回の三谷脚本のポイント。十八年前の『新選組!』からかなり変化していて、かれ自身の年輪が重なっているのだろう。

これから、梶原景時や畠山重忠(位置づけも演技も『新選組!』の山南敬助っぽいのが好き)、和田義盛たちの敗死をどう描いていくのか、楽しみだ。

ところで、弁慶立往生の場面ならここで新たに描かなくても、なんとなく知っている人が多いだろうが、わかる人だけわかればいい、気になったら調べてね、みたいな故事の扱いが多いのも今回の特徴。「宇治川先陣争い」は陽動作戦として話に出ただけ、静の「しづやしづ、しづのをだまきくり返し、昔を今になすよしもがな」の歌の意味については、いっさい説明もなし(笑)。

それにしてもこの場面の静をはじめとして、今作の女性たちは出しゃばることなく、己の覚悟を見せる。男の英雄死をカットする代りに、それはきちんと描かれる。静は、静御前と呼ばれるほど身分の高い女性ではないのに、ここで「我は静、静御前なり」と、あえて名乗った。

巴の思いも、義経の正妻と似たものがある。義仲に別行動を命じられたあとの「木曽義仲一の家人、巴なり!」という名乗りは哀しかった。そして和田に捕まったあとは、普通の女性の姿に戻る。なぜ男装だったかの謎があそこで解ける。性別違和ではなく、あくまで義仲の傍にいたいがための男装だったのだ。

静の舞の場面に戻ると、工藤祐経が鼓を打つことが、思った通りしっかりと強調されていた。この、影の薄い人物の存在に異様にこだわっていることも、今作の重要な特徴の一つ。

八重(次回で死ぬのだろうか…)が教え、養っている孤児のなかに曽我兄弟が必ずいるはずと思っているのだが、その描写は出てきていない。工藤祐経を「父の仇」と追っかけ回す場面だけがあったが、祐経は誤解だといっていた。

この伏線がどのように曽我兄弟の壮大な仇討事件に発展していくのか、「伊東家の人々」という側面ももっている今回の大河での扱いも、大いに楽しみ。

今後は、タイトルバックの映像を見るかぎり、義時にとって最強のライバルとなるのだろう後鳥羽帝が楽しみ。

あのタイトルバックを見るかぎり、後白河の西田の俗物ぶりとは対照的な英雄的人物(盗賊を捕まえて部下にしたり、菊一文字の刀をつくらせたりといったエピソードを活かした)にするのだろう。そのあたりも、松緑と辰之助の親子の起用で後白河と後鳥羽を「よく似た感じ」にした『草燃える』を意識しつつ、新たな方法をとるのだろう。実朝との関係も楽しみ。

あと、幕末、戦国、源平と書いてきた三谷幸喜、大河の主要テーマのなかで最後に残っている忠臣蔵はいつやるのか、これももう今から楽しみだ(笑)。

かつては日本人好みのいちばんの王道でありながら、現代では感情移入しにくくなっている仇討物語「忠臣蔵」を、どうやって現代に甦らせるか。できるのは三谷しかいないだろう。

五月二十四日(火)記者会見デー

記者会見はしごの日。十三時半から新日本フィル、十六時半からNHK交響楽団。加えて夜にはサントリーホール、オペラシティ、紀尾井ホールなどでコンサートがあり、クラシック関係のジャーナリストは三つをはしご。移動に四十分ほどずつかかるので、合間の時間がありそうでない。

ともに秋からの新シェフの就任会見。十八日の日本フィルに続いて、ようやく対面の記者会見再開の時期となった。

新日本フィルは佐渡裕がミュージック・アドヴァイザー(二〇二三年四月からは音楽監督)と墨田区の「すみだ音楽大使」に就任。キャラクターが土地柄に合いそうなので期待大。江戸川区や千葉都民の方々もご近所のオケという親近感をもっているだけに、地域性をどんどん活用してほしい。

N響はファビオ・ルイージが九月から首席指揮者。九〇年代から注目してきた指揮者だけに、嬉しいし楽しみ。

N響は来年十二月の第二千回定期を、以下の三つからファンの投票で決める。

一)フランツ・シュミット《七つの封印の書》

二)マーラー《千人の交響曲》

三)シューマン《楽園とペリ》

一九八六年の千回はサヴァリッシュ指揮《エリア》だった。知名度からいけば「千人」だろうが、もう珍しくない曲だから、ここは「七つ」でいってほしい。

ルイージはフランツ・シュミットのスペシャリストで、個人的には黙示録音楽の決定版ということでナマで聴きたい。ルイージが指揮を学んだグラーツでは、毎年この曲が演奏されているのだとか。

五月二十五日(水)拍手の秘密

NHK交響楽団をサントリーホールで聴く。指揮はルイージ。

メンデルスゾーン:序曲《静かな海と楽しい航海》

ラヴェル:ピアノ協奏曲ト長調(独奏:小菅 優)

リムスキー・コルサコフ:交響組曲《シェエラザード》

小菅優の軽やかだが量感のしっかりした、充実感のあるラヴェルをはさんで、凪いだ海から順風満帆、冒険をへて難破に終わるという、色彩感と物語性の豊かな航海プロ。

一月前だったら知床を連想して心がざわついたかもなどと思いつつ、もちろんこれらの音楽とは何の関係もない。しなやかで硬くならない、綾なす音の生命感がさすが。

終演後に拍手していたら、隣席の見知らぬ品のいい老婦人(いかにもN響のB定期らしい雰囲気の人)から「私の拍手はぜんぜん鳴らないのに、あなたはきれいに響きますのね」と話しかけられる。

――ふふ、だてに年二百回も手を叩きにホール通ってるわけじゃねえぜ、といったん喜んだものの、帰宅してから、あのご婦人はひょっとしたら京都星人で、うるさいと遠回しに言っていたのかもと気がつき、慄然とする。

まだまだ青いぞ地球人……。

五月二十七日(金)続・昭和のプリン

「昭和のプリンを食べて伊福部のリトミカ・オスティナータを聴こう!」というわけで、星乃珈琲のメニュー「昭和のプリン」(五百円也)を食した。たしかにかっちりして美味。これで準備万端。あとは明日コンサートに行くだけ(←その前に原稿を書け)。

ところで先日の記者会見で、日本の作曲家名をあげたカーチュン・ウォンが、「早坂、伊福部、芥川…」と、誰より先に早坂文雄の名を選んだことが気になっている。遺作の交響的組曲《ユーカラ》がいずれ取りあげられるのか?

そしてかれは、日本の作品に興味を持つきっかけとして、シンガポールという若い国に生まれて、自分たちの音楽とはどういうものか――かれは作曲家でもある――を考えていく上で、日本の作品は西洋音楽を先に採り入れた実例だったから、と言っていた。

「西洋と日本」という従来の二元論ではなく、こういう視点から日本の昭和期の芸術音楽をとらえてもらえると、思いもよらぬ音響が生まれるかもしれない。とても楽しみ(先日聴いた武満作品も、あえていえば熱帯雨林気候の武満、という趣があった)。

五月三十一日(火)戦時の音楽

サントリーホールでの二十八日と今日の、二つの演奏会の対照が面白かった。

二十八日はカーチュン・ウォン指揮の日本フィル。

・伊福部昭:ピアノと管絃楽のための《リトミカ・オスティナータ》(ピアノ:務川慧悟)

・マーラー:交響曲第四番ト長調(ソプラノ:三宅理恵)

三十一日はアンドリュー・リットン指揮の東京都交響楽団。

・シンディ・マクティー:タイムピース(二〇〇〇)

・バーンスタイン:セレナード(ヴァイオリン:金川真弓)

・コープランド:交響曲第三番

ウォンのマーラーは前回の五番に引き続き、モビールのように各声部が反応していくマーラー独特の音楽を、適切なバランスと生命力で聴かせてくれる。現代のオーケストラのしっかりした骨格が活きていた。終楽章はソプラノ独唱が声の響かない人なので、オーケストラも抑えた表現になったのが惜しい。

興味深いコントラストをなしたのは、この日の伊福部と今日のコープランド。

伊福部昭の《リトミカ・オスティナータ》は一九六一年初演だが、一九四一年の《ピアノと管絃楽のための協奏風交響曲》が原型になっている。

この協奏風交響曲は、日中戦争が泥沼化し、日本が孤立して、米英との対立が深まっていく時代状況下で作曲された。

プログラムの小宮敬幸さんの解説から作曲家の言葉を孫引きすると、

「モダンな鉄と鋼の響きと民俗的なエネルギーを結びつけられないかという想念にとらわれたのです。プロコフィエフやモソロフやオネゲルやヴァレーズの未来派的作品にも影響されていました」

原作のこの雰囲気は《リトミカ・オスティナータ》にも色濃く残って、「鉄と鋼」を象徴するのはもちろんピアノ。西洋音楽の工業化を象徴する楽器が、技巧的かつ快速に力強く鳴り響けば、オーケストラは日本の民謡音階を基調とする主題を奏でる。西洋の科学と日本の精神の融合を目指すかのような。西洋の武器で西洋と懸命に戦う日本軍。

なるほどと思いつつ、しかし三日後にコープランドの交響曲第三番を聴くと、その輝かしいパワーとエネルギー、そして何よりも、全身にみなぎる強烈な自負と自信に圧倒され、これは日本、勝てるわけないやと思い知らされる。

一九四四年のこの交響曲も、ドイツや日本との戦争の状況下に作曲された。闘争と勝利を謳うベートーヴェン的な作品であり、モデルとなったのはブラームスの交響曲第一番なのだなと実感する。

終楽章冒頭の《市民のためのファンファーレ》の転用は、ブラームスのアルペンホルンに照応するもの。バーンスタインが短縮する前のオリジナル版のコーダも、その執拗さはいかにも、「勝利の交響曲」の系譜を引き継いでいる。

六月五日(日)能は読みながら

半年ばかり、可変日記の更新の間が長くあいてしまい、今は四か月以上も遅れている。

この「はんぶるオンライン」も二〇〇五年開設ではや十七年、ネット環境も目まぐるしく変化して、フェイスブックすら時代後れとなっている現代では、もはや化石となりつつある。見る人も減り、個人の備忘録というだけに近い。

しかし、少し前に一月二十一日の「花咲く千手の袖」を掲載したとき、それでもこれは当分やめられないと思った。

やはり縦書きの文章が好きだから。

能の『千手』をめぐって書いたこの日記は、恋する女心について書くなんて、戦争映画と模型にしか興味がなかった四十年前の自分からは想像もつかないが、それはともかく、我ながらけっこう気に入っている。それをこうして縦書きにしてみると、日本語って縦書きだ、縦書きでこそ形になる、とあらためて思う。

十七年の歳月のなかで、フェイスブックをはじめとして、自分もパソコンの画面で横書きの文を書くのにすっかり慣れてしまった。特に、急いで書くときには横書きのほうが取りかかりやすい。

でも、読むには縦だなと、あらためて思う。横書きの日本語は、長文を読むのには適さない。縦書きでこそ、言葉を目に入れて味わえる。文章の呼吸が身体に入って、そのリズムで次に進んでいく。

横書きは呼吸しない。だからこそ、息をつめて一気に書けてしまうのかもしれない。そして、息を止められる間しか、続けては読めないのかもしれない(その意味でツイッターの百四十字という制限は、よくできているのだろう)。

さてその『千手』、一月にこの舞台を楽しんだあとは、もっぱらCDで聴いている。『千手』のCDは少なく、囃子も入った能形式ではなく、謡だけの謡曲が何種かあるだけらしい。

しかし詞章に重きをおいて、意味と響きをじっくり味わいたいときには、囃子なしの謡曲のみが適している。謡曲学習者の稽古用の録音という意味合いも大きいので、トラック分けが細かく、部分を聴きやすいのも便利だ。

愛聴しているのは、先代の観世銕之亟が観世静夫時代に録音したもの。

ところがこれは困ったCDで、タイトルが「人間国宝 能(謡曲) 観世静夫(八世観世銕之亟)」というだけで『千手』と入っていない。そのため、なかなか存在に気がつけなかった。詞章の一節を検索していたらトラック頭の言葉として出てきたので、『千手』が謡われているとわかった。

出演者は名手がズラリ。

・シテ:観世静夫

・ワキ:観世武雄(喜之)

・ツレ:梅若景英

・地謡:野村四郎、藤井徳三、藤井楽人、武田宗和

この類の盤の常として、録音年は書いていないが、梅若景英というのは当代の梅若実が一九七三年から七九年まで用いた名なので、その間の録音らしいと考えられる。梅若六郎家は当主が改名をくり返すのが家風なのだそうで、この人は善政~景英~六之丞~紀彰~六郎~玄祥~実と七つの名がある。しかもこの四月からは永年の功績を称えて、観世宗家から「雪」の一字と老分の称を許されて、梅若桜雪(ろうせつ)になったという。

このCDは声に生々しさがあって、音質がとてもいい。静夫、武雄、景英、四郎の声質の違いも明確に聞きとれる(それぞれに美しい)。ナマで聴いたときの梅若桜雪の特徴である、倍音唱法的な響きも、しっかりとらえられている。

能を味わうには「読む」ことが大切だと思う。詞章を理解していないと、ドラマを体感することがきわめて難しい。席についてなんとなく見ていれば、わかるというものではない。ドラマは謡曲の詞の内に込められている。視覚的な動きはそれに組み合わせて補助するもの、というほうが近い。

ところがその詞章は文語体中心の古文で、聞くだけでは現代人には意味が取りにくい上に、囃子がかぶさると聞きとれない部分も増える。耳からだけですべてを理解するのは、ほぼ無理だ。

国立能楽堂の主催公演のように、座席の背面に字幕が出るもの以外は、詞章を読めるように用意したほうがいい。

その瞬間瞬間に何が謡われているか。理解すること。すなわち詞章を読みながら見ることが、能の魅力への登山口だと思う。

六月十一日(土)マケラと十月

二〇二七年からのコンセルトヘボウのシェフ就任も決まったというクラウス・マケラ、十月にもパリ管と来るという。パリがらみの曲目で統一というのもいいし、これは楽しみ。いよいよ今月から来月にかけてのの都響は、マケラが振った最後で唯一の日本のオーケストラということに、ここ当分――少なくとも、自分がこの世にいるあいだくらい――はなるのかもしれない。

都響のコンマスの矢部達哉さんは、十八年に二十二歳のマケラを初めて指揮台に迎えたとき、「指揮を始めて五秒で本物だとわかった。五分とか一分でわかることはあるけど、五秒なんて初めて」と語っていた。楽員を惹きこむ力が凄いのだろう。

シベリウスの交響曲全集の録音を聴いても、変わったことをするのではなく、とにかくオーケストラを集中させ、気を込めた音を引きだす力が凄い。聴いた瞬間、こちらの心がザワザワっとおののくような感じ。けっして奇をてらうわけではないので、好き嫌いはわかれないと思う。一流オーケストラの多くがかれを認めるのも、そういうことなのだろう。

それにしても十月の東京は、ざっと気がついただけでも、アンスネス&マーラーCO、新国のジュリオ・チェーザレ、プレガルディエン、ラトル&LSO、カヴァコス、ベルチャQ、タメスティ、マケラ&パリ管、ノット&東響、ブロムシュテット&N響、ダウスゴー&都響、藤田真央、カンブルラン&読響、チョンミョンフンのファルスタッフ、さらに横浜の浜辺のアインシュタインとビオンディのシッラも加えて、かなり凄まじい状況になりそう。

六月十五日(木)ショスタコーヴィチ、重衡の能

朝十時から、某誌のためにエベーヌ四重奏団にインタヴュー。ベートーヴェン・アラウンド・ザ・ワールドの時以来だから三年ぶり。明日と明後日の曲目について、四人の口からたっぷりと話を聞かせてもらい、ますます楽しみになったのは、役得以外の何物でもない。

いつ載るかわからないが、一つだけ予告篇として、あえてばらしてしまうと、「ショスタコーヴィチの八番をカーネギー・ホールで演奏したときは聴衆の反応が心配だったが、杞憂だった。チャイコフスキーやショスタコーヴィチの演奏を自粛するのは馬鹿げていると思う。むしろ、今こそショスタコーヴィチを演奏すべきなのだ」という言葉が聞けたのは、自分もまったく同じことを考えていただけに嬉しかった。

十七日の演奏が楽しみだし、さらにいえば二十六日にマケラ&都響が《レニングラード》を演奏することも、とても楽しみにしている。これも侵略前に決まっていた曲だけに、やるべきかどうか議論があったらしい。実際、ドイツではミュンヘン・フィルのように第五番に変更したオーケストラもあると聞く。

しかし私は、そのままやってほしいと思っていた。最終的にはマケラの考え次第だろうということだったから、マケラがそう決めたのだろう。

フィンランド人が今この時にこの曲をやりぬくというのは、大いに意味があるはず。ちなみに、先日下野さんも兵庫であえてこの曲を演奏したそうだ。できれば聴いてみたかった。

夜は十八時から国立能楽堂で、第十六回日経能楽鑑賞会。

・狂言『無布施経(ふせないきょう)』野村万作

・能『重衡』金剛永謹

能『重衡』は、題名通り平重衡をシテとする複式夢幻能・修羅能。世阿弥も自著で触れていて、息子の観世十郎元雅の作と考えられている。長く上演が絶えていたが、一九八三年に浅見真州により復曲された。

以後は真州の代表作となり、十回以上演じたほか、大槻文藏も手がけている。自分が能を見はじめてからも二人の公演があったが、あとで気がついたり日程が合わなかったりで、見たいと思いつつ機会を得なかった。

今回は、真州を中心に毎年行なわれてきた日経能楽鑑賞会で、昨年七月に八十歳で没した真州の追善公演として観世流の片山九郎右衛門と金剛流の金剛永謹のシテで二回上演したうちの後者。

この幻の名作をようやく見ることができた。一月に『千手』の面白さに気がついたところだったので、続篇という位置づけからも『重衡』を見てみたくなっていたので、とても楽しみだった。

ロビーの檜書店の出店で「〈重衡〉上演資料」を千円で購入。詞章と解説がついていて、A5版とサイズが手頃で、縦書きの詞章も字が大きく、老眼でも読みやすい。読みながら聴けるので、内容がしっかり頭に入る。

以下、あらすじは日経能楽鑑賞会のサイトから。

『諸国一見の旅の僧が京都から奈良へやってくる。奈良坂にある桜の木の下で、一人の老人に出会う。

旅の僧はこの坂から見える奈良の仏閣の壮麗さに驚き、寺々の名を尋ねる。老人は、東大寺大仏殿、西大寺、法華寺、そして興福寺などと教えていく。旅の僧が別れを告げて立ち去ろうとした時、「しばらく。回向をなしてお通りなさい」と老人に呼び止められる。

僧は「誰のための回向か」と尋ねると、一の谷で源氏に捕らえられ、木津川で斬首にあった平重衡のことと答え、自らが重衡の化身であることを暗示して、卒都婆の蔭に消える。

やがて夜になり、盛りの桜の花の陰から重衡の亡霊が「修羅道の責めに苦しんでいますが、今、法の声に引かれて、この奈良坂に帰って参りました」と姿を現わす。そして悪逆の罪によって修羅道の苦しみを受けていることを訴え、回向を頼んで消え去る』

構成は修羅能の定型そのまま。ワキは「諸国一見」の僧で、舞台となる地を初めて訪れる。奈良坂の上で出会った老人に声をかけ、見晴らしのいい場所から眼下に建ちならぶ仏閣を教えてもらう。名所教えも『融』などでおなじみの手法。

老人は語る。荘厳な仏閣がつらなる奈良は、平城京の栄華こそ昔のこととなったが、今日は往時を想わせるように春が来て、桜が八重に咲いている(もちろん「いにしへの 奈良の都の 八重桜 けふ九重に にほひぬるかな」や「あをによし 奈良の都は 咲く花の にほふがごとく 今盛りなり」の古歌を意識している)。何もない能舞台に、青空の広い奈良の、花の春のイメージが広がる。

ただ、そこで老人が教える東大寺の大仏殿、西大寺、法華寺、興福寺、在原業平ゆかりの不退寺、そして飛鳥寺(元興寺)が、どれも重衡による南都焼討で焼亡し、再建された仏閣ばかりというところに、暗い翳がさしている。

最後の飛鳥寺を紹介する言葉にも、不気味な語句が混じる。これらは、老人の正体が重衡の霊であることを暗示する。

しかしこの前場、元雅の作にしては違和感があった。

夢幻能のワキが諸国一見の、とくに誰というのでもない一介の僧なのは、よくあることだ。けれど元雅作の能、あるいはそう推定される能の登場人物は、もっと具体的に誰なのか、どんな生活環境なのか、シテとどんな関係を持つ人物なのかが設定されている、つまりドラマを間接的に眺めたり、再体験したりしているのではなく、直接ドラマに参加していることが多いのだ。

それで、ワキがどこの馬の骨ともわからないという設定は元雅らしくない、と感じていたのだが、曲が進むうちに、むしろそれこそがこの能の重要なポイントなのだと思えてきた。

なぜなら、逆縁という語句がこの能では何度も用いられるからだ。逆縁にはいくつか意味があるが、ここではまず、故人に縁もゆかりもない人が偶然に回向することをさす。

重衡にとっては、偶然、たまたま通りがかっただけの、無縁の僧に弔ってもらうことが重要なのだ。

南都焼討という罪業が、やはり偶然の産物だからだ。夜戦になったので明るくするために火をつけろと命じたら、師走の強風にあおられて飛び火して燃え広がってしてまった。一夜で南都を焼き尽くしたが、それは意図せざる結果だった。

偶然に弄ばれるのが人の運命。偶然こそが大事。だから重衡の霊は偶然にこだわる。「逆縁の御法の声に引かれて」、修羅道に落ちた姿を現世に現す。ワキの僧は重衡と無縁であることによって、ドラマに直接参加しているのだ。

逆縁にはさらに、悪行がきっかけで仏道を得るという意味もある。善行がきっかけとなる順縁とは逆だ。焼討の深い罪業がむしろ得道のきっかけになる。

前場の老人は「人間万事塞翁が馬」と謡った。悪行と善行は、あざなえる縄のようなもの。順逆に二門はない。色即是空、空即是色。煩悩即菩提的な、仏教ならではの思想のアクロバット。

通りがかっただけの無縁の僧に弔ってもらう、つまり逆縁が生まれることこそが、自らを救うきっかけになると重衡の霊は思ったのだろう。

後場の重衡は、生前の甲冑姿で現われる。今回の公演の案内サイトに使われた写真によると、浅見真州は「花の都人」にふさわしい、華やかな装束だったらしい。しかし金剛永謹は白茶色の法被の下は白練に褐色の大口、つまり『千手』の罪人装束に法被をつけた色合いにしていて、『千手』の最後とのつながりを感じさせてくれたのが嬉しかった。

弔いを受けながらも、修羅道にある重衡は瞋恚(憎悪の憤怒)にとらわれる。その対象は、春日野に出現する無数の飛翔する炎。かつて南都を焼き尽くした飛び火の幻影が重衡の霊を苦しめるのだ。

シテ「あれご覧ぜよ、旅人よ」

ワキ「げにげに見れば東方より、ともし火あまた数見えたり」

自分が見るだけでなく、無縁の旅の僧にも(そして観客にも)、炎のイメージを共有させる。その喚起する力。

炎は剣の雨となって、春日野に降りそそぎ、草を薙ぐ。

「春日野の草薙や、村雲の剣もかくやらんと」

草薙剣といえば、重衡の母時子が壇ノ浦の波の底に沈めた神器。神剣の幻も修羅の重衡を苦しめるのか。

能楽研究者の松岡心平は『能 大和の世界』(山川出版社)で、重衡の伝承は西大寺流の律宗教団との関わりが深いとしている。

重衡が斬られた木津川(きづがわと読むが、能ではこつがわと読んで、骨を連想させている)の河原に近い安福寺にある重衡の供養塔は、十三重の石塔となっている。

十三重石塔というのは、鎌倉時代に律宗教団が衆人救済のために各地に建てたものだった。たとえば南都焼討のさい重衡が本陣を置いた奈良坂の般若寺にある塔は、非人救済が目的だったと考えられている。同様に兵庫津には遊女救済、宇治川には漁民救済のために建てられた。

国家鎮護と貴族のためだけのものだった旧来の南都仏教の内部から現われた改革集団、西大寺流の律宗教団は、南都復興に大きな役割を果たすと、武士や庶民の心の救済に力を注いだ。癩病患者を保護治療し、生きるために罪を犯さざるを得ない非人や猟師漁民や遊女、すなわち悪人たちの心を救おうとしたのである。

そうしてみると、父清盛の命令で南都と戦い、心ならずも焼き尽くしてしまった重衡は、そうした罪深き悪人たちの象徴ともいえる。重衡供養の十三重石塔も律宗教団が建てたと推測することには、無理がない。

能の重衡の霊は語る。

「今重衡が逆罪を犯すこと、まったく愚意のなすになし。世に従える理なり。生を受くる者、たれとてもいかでか父の命をば背かんや」

生きるための深い罪業こそが得道のきっかけになるはずと願う能『重衡』は、律宗教団の教えそのものなのかもしれない。松岡の『能 大和の世界』には、こうある。

「能『重衡』と律宗とのかかわりは、般若寺・傘卒都婆・奈良坂にとどまらない。前シテが教える南都の寺々は、西大寺をはじめとして、法華寺・不退寺・飛鳥寺(元興寺極楽坊)などなど西大寺流律宗の寺々なのである。重衡は、焼いた寺々を教えるというより、西大寺流律宗によって復興された寺々を教えている、といってもいいくらいであり、能『重衡』には西大寺流律宗の影が濃厚なのである」

以前にも書いたが、平家物語の面白さは、武士的軍記、貴族的恋愛物語、仏教的因果応報の三種が併存していることにある。そこに、日本人の精神の原型のさまざまな姿が見えている。

この平家物語から生まれた能『重衡』には、人間の運命というテーマがあり、現代人にもわかりやすい。復曲されて人気が高いのも当然と納得。

嬉しいことに、九月十九日には観世銕之丞もこの曲をやるそうで、もう一度みられる。楽しみ。

六月十六日(金)

エベーヌ初日。すげえ。

六月二十二日(木)寿福増長の基

オペラシティコンサートホールで、創立五十周年の山形交響楽団の毎年恒例の東京公演「さくらんぼコンサート2022」。指揮は常任指揮者の阪哲朗。

・木島由美子:風薫(ふうか)~山寺にて~ ※山響創立五十周年記念委嘱作品

・ラロ:スペイン交響曲(ヴァイオリン:神尾真由子)

・バルトーク:管弦楽のための協奏曲

バルトークが素晴らしかった。十二型の編成とホールが作品にぴったり。山響の特長である透明度の高い澄んだソノリティで、各楽器のソロが明快に浮かびあがる。平行弦ピアノのような心地よさ。みんな上手いので、コンチェルトグロッソ的な愉悦を味合わせてくれる。伴さんのヴィヴィッドで俊敏な音楽づくりが、とても気持ちいい。

ツアー公演にしては珍しく、オーケストラのアンコールはなかったが、オケコンの余韻のなかで終わらせたのは正解。

なんといっても、終演後にロビーで出会う知人たちが、みんなニコニコと幸せそうな顔で、言葉を交わしあっている。いい演奏会のあとはいつもそうではあるけれど、今日はとりわけ上気した感じがあって、格別。

まさしく世阿弥の言う、「そもそも芸能とは、諸人の心を和げて、上下の感をなさむ事、寿福増長の基、遐齢延年の法なるべし」。寿福増長の音楽。

なかでも自分が幸福だったのは、「さくらんぼコンサート」毎年のお楽しみ、山形県産さくらんぼ二百gのプレゼントが初めて当たったからでもある(演奏を誉めているのはそのせいではない。そんなことあるもんか)。

終演後に、当たりと書かれたプログラムを見せて受け取り。とはいえ、もらいっぱなしでは気が引けるし、何年も当たらなかったものがいきなり当たるというのは恐い。心のバランスを取るために、ロビーで別に売られているさくらんぼ、佐藤錦二百g千三百円を一緒に買う。

出ようとすると、全員がもらえるお土産袋を配っている。心が貧しいので、もらえるものはとりあえずもらっておくタイプ。山形名物のでん六豆とシベールのラスク入り。

帰宅後机に並べると、また幸福感を味わう(安い男)。佐藤錦は楽しみにとっておき、いただいたさくらんぼを少し食べてみたが、新鮮で甘く、じつに美味。

寿福増長、遐齢延年。来年も今から楽しみ。

六月二十五日(土)エアコン復活

二十二年選手となる仕事部屋のエアコン。少し前にスイッチを入れたら室外機が動かず、いよいよ寿命かと思っていたが、暑くなったのでダメ元で起動させたら、室外機がなぜか復活した。感謝。

とはいえ、いつ壊れても不思議はないので取替えを考慮しないといけないが、品不足らしいとか。

六月二十六日(日)

マケラ初日。すげえ。

六月三十日(木)『土蜘蛛』豪華版

国立能楽堂の特別公演。昨年三月中旬に皇居前広場で三日間開催された「日本博皇居外苑特別公演~祈りのかたち~」のうち、荒天のため中止となった二日目の演目から、能楽師によるものをあらためて取りあげたもの。そのため、人間国宝や各派の家元、一門や重鎮がそろって出演する豪華版。

◎祈りのかたち

・一調『曙(あけぼの)』金春安明(金春流)・大倉源次郎

・脇仕舞『羅生門(らしょうもん)』宝生欣哉(下掛宝生流)

・舞囃子『東北(とうぼく)』金剛永謹(金剛流) 地頭:豊嶋彌左衛門

・狂言『呼声(よびこえ)』山本東次郎(大蔵流) 山本則重、山本則俊

・能『土蜘蛛(つちぐも)入違之伝・白頭・眷属出之伝・ササガニ(いれちがいのでん・はくとう・けんぞくだしのでん・ささがに)』観世銕之丞・実改メ梅若桜雪(観世流)

『土蜘蛛』は小書がたくさんついて、出演者も多いにぎやかな演出。大槻文蔵の地頭も聴けて嬉しい。

特に「眷属出之伝」は、今回のために作られた小書で、足腰に難のある後シテの梅若桜雪は巣の中に座ったままとし、その眷属の土蜘蛛役の観世喜正と梅若紀彰の二人が代わりに暴れ回る。三人で蜘蛛の糸を舞台と橋掛狭しと投げまくり、頼光が遣わした討手と闘う。

派手なぶん、全体に歌舞伎風になる。最後には、討たれた土蜘蛛の具象的な首まで出した。お化け屋敷風のこういう演出は、野外の舞台で見せるにはわかりやすいかもしれないが、能としてはやりすぎと感じた。こういうところを見立てで暗示して、想像の翼を広げさせるのが、能ならではの面白さだと思う。

・能『土蜘蛛 入違之伝・白頭・眷属出之伝・ササガニ』(観世流)

前シテ(僧):観世銕之丞

後シテ(土蜘蛛の精):梅若桜雪

ツレ(源頼光):観世清和

トモ(従者):観世三郎太

ツレ(胡蝶):観世淳夫

ツレ(土蜘蛛の精の眷属):観世喜正、梅若紀彰

ワキ(独武者):森常好

ワキツレ(従者):舘田善博、梅村昌功、野口能弘

アイ(蟹の精):山本泰太郎 山本則孝

笛:杉市和 小鼓:幸正昭 大鼓:亀井広忠 太鼓:金春惣右衛門

地頭:大槻文蔵

七月一日(金)アジア・ツアーの難

マケラのマーラーの、圧倒的な鮮度の高さに震撼しつつ、九月末のアンスネスとマーラー・チェンバー・オーケストラの来日中止の報に心がしぼむ。アジア諸国の開催見込みが立たないとあるから、日本はともかく、中国の状況が読めないということだろうか。

アンスネスとは、あのベートーヴェン体験以来の共演だけに、聴いてみたかったのだけれど。残念。

このところも来日中止がいろいろ続いているし、まだまだ安心できない。

七月二日(土)ヨンチェヴァとロト

午後は東京文化会館でヨンチェヴァのソプラノ・リサイタル。オーケストラ伴奏によるアリア集。

明らかにマリア・カラスを意識した声色と響きなのだが、それが無理のない発声と結びつけられていることに感心。

二十世紀の後半にもカラスの物真似みたいな歌い手が何人か登場したが、カラス同様に非合理的な発声だから、例外なく長持ちしなかった。ヨンチェヴァの場合は物真似ではなく、一つの声種としてカラス風に歌い、破綻がない。ただ――おそらくそのために――圧倒的な声量があるわけではないから、プッチーニなど十九世紀末以降の作品だと響きが薄い感じになる。それより前の作品が合うが、それにしては声が重くなってきているのか。

夜はミューザ川崎でロト&ギュルツェニヒ管弦楽団。ウィーン・フィル以外の交響楽団の来日公演を聴くのは、コロナ禍となってから久しぶり。作品の時代によってスタイルを変化させていく。レオノーレ三番が面白かった。明日もオペラシティで聴く。

七月七日(木)星に願いを

ささの葉さらさら のきばにゆれる

お星さまきらきら きんぎんすなご

昨夜は七夕。期日前投票に行く前に新宿の紀伊國屋書店に寄る。地下の店舗は耐震工事のため閉店。上階の内装は今風に改装が進められ、風通しのいい感じになってかなり雰囲気が変わった。目当ての二階の文庫売場は棚の移動の最中で入ることができず残念。ディスクユニオンに行き、仕事に必要な──遊びではないというアリバイ文言──CDを買う。

投票を終え、斜向かいのコメダへ。ちょうど十三時で客が入れ替わる時間だったので入れたが、少し後に満席になる。コロナ禍になってからは、満席がまずなくて入りやすかったのだけれど、元に戻ってきたか。

夜は王子ホールで「エマニュエル・パユ&安楽真理子」。フルートとハープの響きが涼やかで心地よい。フルートはシンプルな楽器だけに、オリジナル作品では作曲家の、いちばん素のメロディ・センスが出てくる気がする。ドニゼッティ、ロータ、イベールの、いかにもその人らしいフレーズが、なにか嬉しい。

西洋音楽ばかりだが、横笛と竪琴、基本は世界共通の古い楽器だけに、響きが七夕に合うなあとも思う。牛飼いの牽牛が横笛、機織りの織姫が竪琴という組み合わせは、視覚的にもごく自然。

ラングラメが来日できず急遽実現したこのコンビ、日本では十八年前に予定された公演が流れて以来なのだとか。しかしもともと、一九八九年にパユが日本で演奏したとき(神戸国際フルートコンクールで優勝したとき)、共演したのが安楽だったという、旧知の仲。こういうのも、色恋抜きで七夕っぽくていい感じ。

などと思っていたら、アンコールの一曲目が《たなばたさま》だった(笑)。このシンプルな旋律も、フルートにぴったり。

ささの葉さらさら のきばにゆれる

お星さまきらきら きんぎんすなご

七夕を年中行事として実感するなど、四十年前の学生時代に阿佐ヶ谷の七夕祭の警備のバイトをしていたとき以来ではないかという気がする。といってもあれは、旧暦風に八月に行なわれていたが。

しかし今年は、能でも七夕祭を見ていたことを思い出す。一月と六月に、ともに横浜能楽堂で見た『関寺小町』。

といっても六月に見た観世銕之丞のそれは、従来のイメージ通りの、老残の悲惨と遠くない孤独死、つまり舞台の向こうに「小野小町九相図」の世界が見えているような、寂しく哀しい老女だった。

あれを見られたお陰で、一月の本田光洋の舞台の、金春流の伝書による「祝言の曲」という解釈の特別さと価値が、いっそうよくわかった気がした。

わかりやすい視覚でいえば、金春流でシテが住む藁屋には、七夕の笹が飾られていた。観世流にはこれがなく、短冊が下がっているだけ。

観世流での短冊は、和歌の名手だった小町の、失われた過去の栄光を示す意味しかない。ところが金春流では上に笹があるために、七夕の願い事を書く短冊という意味が、新たに重なってくる。

つまり過去だけでなく、未来もそこに重なり、現在がそのあいだに置かれる。生命の連鎖への感謝。

専門誌「花もよ」が発売した一九五五年録音の金春流の『関寺小町』CDのレーベル面には、笹の葉と短冊があしらわれている。このなかで「星まつるなり」と子方を謡っていた十三歳の少年が、六十七年後の今年の舞台でシテを舞った。

そういえば、観世流では「星まつるなり」の詞を子方ではなく、地謡が謡っていた。ちょっとしたことで星と未来が雲間から見えたり、隠れたりする、その面白さ。

ごしきのたんざく わたしがかいた

お星さまきらきら 空からみてる

七月八日(金)喜正の『戀重荷』

今年も「能楽キャラバン」が始まり、今夜はその第一弾となる、矢来能楽堂の夜能。

・仕舞『夕顔』弘田裕一

・仕舞『雨之段』観世喜之

・能『戀重荷』

シテ(山科荘司):観世喜正

ツレ(女御):永島充

ワキ(臣下): 福王和幸

アイ(家来):山本則孝

笛:杉信太朗、小鼓:成田達志

大鼓:亀井忠雄、太鼓:林雄一郎

地頭:梅若桜雪

喜正のシテを、人間国宝の亀井忠雄と梅若桜雪など豪華メンバーが助演。とりわけ桜雪の地頭が楽しみだった。

以前に『戀重荷』を見たときは、女御を責め苛んでいた山科荘司の霊が最後に心を変え、ずっと守護しようと言い出すところが唐突に思えた。しかし喜正がシテで桜雪が地頭だと、目からも耳からもドラマの展開がしっかり、じっくりと理解できる。といってくどくなることはなく、リズムよく運ばれる。このあたりの呼吸感、緩急強弱の変化と、集中力の持続が素晴らしい。

シテの面は桜雪所蔵のもので、室町時代の十五世紀後半の熊太夫作の阿古父尉という、まさしく銘品。実際の舞台で見られたのが嬉しい。

七月十一日(月)青春18ディスク

音楽之友社にて「レコード芸術」の人気連載「青春18ディスク」の取材。

この連載では、二〇一九年に濱田滋郎さんと荘村清志さんの回のききてと文のまとめを担当したことがあるが、今回はなんと取材を受ける側。

ききてを担当してくださったのは飯田有抄さん。クラオタ話を二時間しゃべりまくる。雑誌で取材を受ける側になるのは、今の家に二〇〇〇年に移ってきてから初めてだから、少なくとも今世紀初、二十二年以上ぶり。

十八歳までに聴いた思い出のディスク十八枚を語るこの企画のために、久々に残存のLPを数枚引っぱりだした(今さらながら、LPって重い…)。最初の写真はその一枚、一九七五年のうちの小学校の卒業式の実況録音(生意気にステレオ録音らしい)と、LPと同じジャケを三枚のCD、ローゼンマン音楽のアニメ『指輪物語』サウンドトラックと、クレンペラー指揮のマーラーの七番、そしてグッドオール指揮の《神々の黄昏》。

『快傑ハリマオ』のLPも。「マスクをとったハリマオ、海軍中尉大友道夫です」のセリフのモノマネもやった(愚か者。今思うと正確には「ターバンとサングラスをとったハリマオ」か)。

はじめは「後で原稿にまとめやすいように時系列でしゃべろう」とか、聞く側の立場を考えていたが、途中でそんなこと忘れてクラオタ話とオタ歌全開になってしまった(笑)。とっちらかった話を飯田さんがどのように料理してくれるのが、今から楽しみ。

七月十三日(水)永い一日

今日は日頃の怠惰な生活の報いで忙しかった。早起きして千八百字と六百字の原稿を仕上げ、続いて朝日カルチャーセンターの講座のための準備をどうにか間に合わせる。

そして十三時から「歴史的瞬間の巨匠たち」の第一回「ブルーノ・ワルターのレオノーレ序曲第三番」。一九四一年二月十四日、ワルターの衝撃的なメトロポリタン・デビュー、《フィデリオ》のライヴ録音をメインに。

先日のロシアによるウクライナ侵略の直後、メトロポリタン歌劇場の《トゥーランドット》のカーテンコールで、ネトレプコの代役となったウクライナ人モナスティルスカが、カーテンコールでウクライナ国旗を身にまとい、客席も国旗を振って喝采した話をマクラに、一九四〇年十二月のメトでも《連隊の娘》で最後にラ・マルセイエーズが鳴り響き、リリー・ポンスが青白赤の大きな三色旗を掲げて場内を熱狂させた話につなげ、その録音を聴いてもらう。

まだアメリカは参戦していないが、フランスがドイツ軍に占領された半年後だったから、客席は興奮した。そしてその場に居合わせたドナルド・キーンが、やはり《フィデリオ》に居合わせた話へ。

そのときの話や、主役を歌ったフラグスタートの運命など、レジュメに載せるべき話は、すべて二十年前の自分が書いてくれていた。ありがとう昔の俺。

八十年前のこの演奏に受ける感激は、初めてLPで聴いたときから四十年たっても変わらない。そしてWHRAのCDの音は、本当に素晴らしい。感謝。

しかしどういうわけか、このところ二十歳前の音楽体験を語る機会が重なる。昔を回想して人に語って、いきなり死亡フラグとか植物人間フラグが立つのはまだ困るので、そうならないようにとここに書いておこう(笑)。

蒸し暑さに閉口しつつ、コメダで休息(しゃべった後は頭がヒートしているので、放熱の時間がいる)と早めの夕飯をかねて帰宅すると、東京文化会館の二期会《パルジファル》初日の十七時開始に間に合わせるには少ししか休めない。

十日のゲネプロを既に見ているので、第一幕はさぼろうかとよほど思ったが、どうしてもモンサルヴァートが俺を呼んでいる気がして(勝手な思い込み)、気分を奮い立たせて再びジャケットを着込み、ギリギリで出発。

間に合わなくても仕方ない、くらいのタイミングだったが、なぜか電車が次々と来て楽に間に合い、初日のみの開演前の読響金管隊によるバイロイト風のファンファーレまで聴けてしまう。来たぜ緑の丘、いや上野の森。

美しい響きにふたたび身を浸しているうちに、やはり来てよかったと思う。ゲネの、周囲に人がいない場所で気楽に聴ける状況も王侯気分で幸せだが、人に囲まれた緊張感で聴くのはまた別の喜び。

面白いが情報量の多い演出だけに、一回ではつかみきれなかったものが、だいぶ腑に落ちてくる。個人と宇宙、矮小と巨大、過去と未来をつなげてしまおうという発想は好き。どんなに迂遠な旅も、まずは最初の一歩から。

美術館、博物館に舞台を設定するのは上野公園での上演にぴったり(動物園もあるし)。子供の頃、博物館でエジプトのミイラを見て妙に興奮した体験を、最後の場で思い出した。

クンドリーの存在に重点を置いたのも好き。あそこで昇天させたのは見事だった。その昇天とともに聖杯(搾取するもの)も消え、破壊と復興をともにもたらす聖槍だけが残ることは、いろいろ考えさせる。

ただ、ママには母であることを求め、女であることを拒絶するような描写があったのは引っかかる。亜門は前回の二期会の《蝶々夫人》でも、男の身勝手を肯定するような演出をしただけに…。

二幕の途中でピット内の照明が落ちる事故が起きたにもかかわらず、演奏を止めなかった指揮者とオケには感心。さすが歌劇場のカペルマイスター、さすが日本一のパルジファル・オーケストラ(日本初演以来四回も演奏した経験をもつのは、日本では読響だけ)。

七月十六日(土)コウタローの自我

山本コウタローさんの訃報。

なぜか今回もまたジジイの昔話。それでもこの人がいたソルティー・シュガーの大ヒット曲《走れコウタロー》については、思い出を語らずにいられない。

この歌が一世を風靡したのは一九七〇年の後半。自分が小学校二年のとき。