二〇二三年

一月一日(日)聴き初め

明けましておめでとうございます。

謹んで皆様のご多幸とご健康をお祈りいたします。

今年の聴き初めは元日、フリッツ・ブッシュ指揮の《ばらの騎士》。一九四六年メトロポリタン歌劇場のライヴ。この演目は第二次世界大戦中も問題なく上演が続けられていて、出演のイレーヌ・ジェスナー(元帥夫人をロッテ・レーマンから引き継いだ)、エマニュエル・リスト(オックス)、リゼ・スティーヴンス(オクタヴィアン)、エリノア・スティーバー(ゾフィ)は三年ぐらい同じ顔ぶれで歌っているので、とても息が合っている。そして、ドレスデンのよき伝統を受け継ぐブッシュのさりげなく流麗な指揮の見事なこと! この人の出国をヒトラーが惜しんでいたのも納得(出ていったのは何より自分のせいなのだが)。

一月二日(月)巴の烏帽子

通い初めは今日、昨年に引き続き矢来能楽堂の新春公演。

まずは「新春の寿ぎ」として、笛方の循環呼吸の名手、一噌幸弘が七本の笛を次々と持ち替えながら五分間の独奏。

続いてシテ方鈴木啓吾の指導で「四海波」を客席が歌い、その後に作品解説。本日のメイン『巴』は、徳川期前半まで長く廃曲で、吉宗の頃に復活が始まり、幕末近くにようやく現行曲に戻ったそうだ。今では人気曲の一つ。戦国~江戸期の流行り廃りの波はけっこう不思議だ。

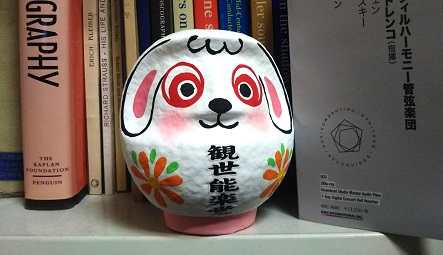

矢来観世当主の観世喜之の米寿の仕舞『養老』があって、十分間休憩。

そして観世喜正による『巴』。金春流と金剛流で見ているが、観世流はこれが初めて。けっこう違っていて、その差がとても面白かった。前場は他流が巫女なのに観世は里女。そして後場は、金春・金剛流がいかにも凛とした甲冑姿と強さを暗示する立ち姿だったのに、観世流は戦士よりも女性らしさを感じさせる。

薙刀を手にした戦いの場面も、金春・金剛が派手で豪快な、女豪傑らしいものだったのに対して、とても静的。敗軍の中の一挿話に過ぎぬという、虚しさと哀しさが先に立つ。敵を蹴散らして義仲の許に戻ってきてみれば、主君は見事に自害して、もはやこの世の人ではない。戦って得たのは、愛する男を死なせるための時間だけ。

遺骸(能だから、舞台にはないけどある。想像上のもの)を見つめる哀しさの表現は、さすが喜正。

他流といちばん違うのは、ここから。

木曽へ帰れという義仲の遺命に従い、巴は平装で戦場から逃れるべく、鎧を脱ぐ。金春・金剛は後座の後見のところに行き、正面に背を向けて烏帽子と唐織を外したのに、観世流は目付柱のところで客席を向いて脱ぐ。後見はそこまで出てきて手伝う。

鎧を脱ぐ、という動作を舞台外ではなく、ドラマの一部として見せる。脱いだ唐織は後見が抱えて切戸口から外に出すが、烏帽子はそこに置いたまま。巴が形見の品と笠を手に、橋懸から木曽に向けて去ったあとも、烏帽子だけが、ぽつんと舞台に残される。

この烏帽子一つのぽつんが、巴が戦場に残していった戦士としての心と思い、女武者としての人生、それらを何もない能舞台に暗示し、象徴する。

この暗示と象徴の具現化こそ、まさに能的な瞬間。自分が能を見続ける、その根拠となる瞬間。

金春・金剛の場合は烏帽子ではなく、いったん手にした笠を取り落として去っていく。それも印象的なのだが、烏帽子が残るほうが、いかにも戦士の無念と義仲への愛執を示す感じがする。そして、笠を手にしたまま去るほうが、いかにもこれから彼女が堪え、しのがねばならない、人生の風雪の辛さが示される。

『鎌倉殿の13人』は、巴にあれだけの存在感と人生を与えてくれて素晴らしかったが、義仲に加えて義盛までも、彼女にともに死ぬことを許さなかった。最後、鎧姿で戦場を突破し、馬上で発した叫びは、どんな思いを意味していたのだろう。なんてことも連想する。

いろいろ味わい深い、いい舞台を、年の初めに幸先よく見ることができた。次は四日に喜多流の『翁』と『夢殿』。

ということで、今年も滑り出した。

一月三日(火)肉と初詣

この正月は、なぜか肉ばかり食べていた。今日から四ツ谷のプールが再開したので初泳ぎ。するといつになく泳ぐのが楽。やはり運動には野菜より肉を食べていた方がエネルギーになるのか。

その後、初詣はいつものとおり須賀神社。『君の名は。』の影響もさすがに薄れたか、地元民率が高い感じ。

一月八日(日)日本人作品教化月間

六日青薔薇でのクァルテット・インテグラ(四人)、七日王子でのMAROカンパニー(十四人)と次第に編成が大きくなって、いよいよオーケストラを初聴き。

東京芸術劇場で、山田和樹指揮の読売日本交響楽団。

・チャイコフスキー:《眠りの森の美女》から〈ワルツ〉

・ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第二番(独奏:イーヴォ・ポゴレリッチ)

・チャイコフスキー:マンフレッド交響曲

開演直前、指揮台に上ったヤマカズ、くるりと振り返ると、

「明けましておめでとうございます」

終演後のカーテンコールでは最後に手で喝采を制すと、

「本年もよろしくお願いします」

こういうのは初めてだが(笑)、正月の日本で日本の指揮者が日本のオケを振っているときしかやれないことだから、大いに結構なことではないかと。

海外での活動が増えたことで、さほど興味がなかった過去の日本人作曲家の音楽に開眼し、日本に戻ったときはできるだけ日本の音楽をやろうと思うようになったというヤマカズだからこそ、という気もする。

前半の協奏曲ではポゴレリッチがけっこう機嫌よさそうだったので、とにかくよかったよかった(笑)。

面白かったのは後半のメイン、マンフレッド交響曲。プログラムを見たら「スヴェトラーノフ版」とある。

飯尾洋一さんの解説によると「第四楽章の中盤で大幅なカットが施され、さらに終結部では第一楽章の終結部が再現される」。その終楽章では「通常の版ではマンフレッドが静かに現世に別れを告げるが、本版では荒々しく曲を閉じることになる」

根拠はチャイコフスキーの草稿だそうだが、スヴェトラーノフの創案もあるらしい。いずれにせよ強烈な終わりかた。

ヤマカズは大熱演。途中では指揮台をおりてヴァイオリン群の前まで行き、さらに煽る場面もあった。先代ヤマカズは指揮台を落ちたので有名だが、これは自分の意志でおりた模様(笑)。

去年の諸井三郎の交響曲第三番の凄演でも感じたが、経験を重ねるにつれて表現が突き抜けてきて、ダイナミズムを増しているようで、いい感じ。

そういう演奏なので、この作品がベルリオーズ、リストの系譜を継ぐ劇的交響曲であることが、鮮やかに示される。

この流れを次に受け継ぐのがマーラーなわけで、十三と十五日に第六番《悲劇的》をやることになっているのは、この曲がマーラーのなかでもとりわけ劇的、あるいは劇薬的な音楽であることを思えば、この選曲はとても納得がいく。

それに組み合わせて黛敏郎の曼荼羅交響曲があり、さらに十九日にはR・シュトラウスの「アンチ・キリスト交響曲」こと、アルプス交響曲が来るのも納得。

宿命に抗う主人公たちの交響曲。この「劇的交響曲特集」のなかで、矢代秋雄の交響曲がどう響くのか、どう聴こえるのかも、とても楽しみ。

ほかに二十&二十一日には日本フィルが、カーチュン・ウォンの指揮で伊福部昭のシンフォニア・タプカーラと、バルトークの管弦楽のための協奏曲をやる。

この「セヴィツキーの前にクーがつかない人とつく人が、それぞれ初演を指揮した二曲」の演奏会、二十一日には自分がプレトークをやる。

そして二十一日と二十三日には、新日本フィルが井上道義のミュージカルオペラ『A Way from Surrender ~降福からの道~』を初演。

さらに二十四日には、大阪フィルの東京定期で、尾高さん指揮で池辺晋一郎の交響曲第十番 「次の時代のために」。

今年一月の東京のオーケストラは、なぜか「劇的交響曲特集」と「日本人作品教化月間」。楽しみ。

一月十一日(水)親密と孤独

昨日はジュスタン・テイラーのチェンバロを王子ホールで聴き、今日はポゴレリッチのピアノをサントリーホールで。

チェンバロとモダンピアノ、小ホールの親密と煌き、大ホールの孤独と沈潜、鮮烈なまでの対照に心打たれた。

一月十三日(金)黛とメシアン

ヤマカズ読響の劇的&日本交響曲月間@サントリーホールの二回目。

・黛敏郎:曼荼羅交響曲

・マーラー:交響曲第六番《悲劇的》

どちらも面白かった。まず曼荼羅交響曲は、一九六〇年のN響世界一周旅行のためにつくられた作品だけに、「一九六〇年」にこだわってきた自分にはなじみの深い曲だが、実演は初めて。やはりナマでこそわかるものがたくさんある。弦を左右二群に分割した、シンメトリックな配置が面白い。

そして、打楽器を多用した響きが、とてもメシアン的であることを感じる。日本一のメシアン・オケである読響だからこそ、なのかも知れないが、考えてみれば、これは不思議でもなんでもないのかもしれない。

一九五一年にパリ音楽院に留学した黛は、メシアンの音楽に現地で触れたはずだ。メシアンは、宗教的法悦を大規模管弦楽曲で音楽化しようとすることを大々的にやった人。そのキリスト教を仏教に置き換えて、独自の道を模索したのが、黛だったとしたら。

このことはもっと考えていく必要があるが、まずはともかく、同じ一九二九年生まれで一緒にパリに留学した矢代秋雄との比較が興味深い。十九日のヤマカズによる矢代秋雄の交響曲(一九五八年、黛の涅槃交響曲と二か月違いで初演)の演奏が、ますます楽しみになる。

そして、悲劇的もヤマカズ独自の見事なものだった。去年七月にマケラ都響、十一月にネルソンスBSO、半年に三回この曲を一流オケの実演で聴ける幸せ。

とりわけ興味深いのは、頑強無比の不沈艦、無敵第七艦隊みたいだったアメリカ勢はひとまず置くとして、マケラ都響との比較。

とても対照的。精巧にして巧緻、シャープな響きで細かく動き、激闘と安息が間断なく交代しつづけたマケラ都響の演奏は、強迫神経症的で冷たく、外界との肉体的闘争よりも微細な心理的作用を描いているように、あえていえば私小説的に感じられた。それだけに、二十世紀に向かって開かれたマーラーだった。

ヤマカズ読響は違う。響きはつねに、よい意味でドルチェ。熱く温かく、夢幻的で丸みのある響き。内発的な心理よりも外界との関係による心情の揺れとしてドラマを音にし、その英雄的な闘争と敗死を、叙事詩的に描いていく。より物語的、文学的。十九世紀ロマン派の流れを継ぐマーラー。思ったとおり、劇的交響曲の系譜にある作品と感じられる。

端的には、マケラはアンダンテを第二楽章、ヤマカズは第三楽章とした。いうまでもなく後者の方が物語性を増す。

鮮やかなのは、カウベルと鐘をオルガン席両側の扉の向こうに置いたこと。

ヴィンヤード型ホールの空間を立体的に、高低と遠近の距離を活用するのはカンブルランが得意としたところで、日本の指揮者も積極的にこれをやるようになったのは嬉しい。マーラーには合う。

特に《悲劇的》の場合、カウベルと鐘が一瞬の安息を象徴するような楽器であるだけに、それが幻のように遠く儚い、手の届かない位置にあるというのは、とても効果的だった。

こうなると期待がふくらむのは、アルプス交響曲のカウベルはどうなるのだろう、ということ。即物的な描写音楽という皮をかぶったあの音楽では、カウベルは観念ではなく乳牛そのもの。さらにバンダはどうなるのか。シリーズ完結編が楽しみ。

一月十八日(水)パリの生活

京橋のアーティゾン美術館で「パリ・オペラ座――響き合う芸術の殿堂」展。

来月ナクソス・ジャパンから出るオッフェンバックの《パリの生活》BDの日本語解説を仰せつかったのが、大きな動機。プラッソン指揮の《パリの生活》CDは、私にとって無人島ディスクの最有力盤の一つだが、今回のロマン・デュマ指揮ルーヴル宮音楽隊によるシャンゼリゼ劇場ライヴは、それとはまた違った魅力を持っている。

まずはピリオド楽器演奏であること、クリスティアン・ラクロワ演出の衣裳が一八六六年パレ・ロワイヤル初演時のそれを再現していること、そして何より、初演前にオッフェンバックとメイヤック&アレヴィが書き上げた、オリジナルのスコアを復元して使用していること。

プラッソン盤など既存盤の多くが基にしているのは一八七二年の四幕改訂版。初演版は五幕あって、そして一八六七年の、若き渋澤栄一を含む幕府や薩摩藩も参加したパリ万博を意識して書かれたゆえの、国際性を豊かに持っている。一八七二年改訂版は普仏戦争敗北後のドイツ嫌いの気分を反映したこともあって、国際色が薄れている。

しかも今回のBDは、初演版ですらない。その前に書いたもの。初演劇場のパレ・ロワイヤルの一座が役者中心で歌唱力に限界があったため、カットや改変を余儀なくされた歌が含まれていて、さらに検閲で削除させられたり変更させられたりした場面や設定も、オリジナルの形で復活している。

つまり、一度も上演されることなく幻に終わった原構想の、史上初の現実化。正直、冗長なところもあり、一八七二年版の方が楽しみやすいことは確かだが、オッフェンバックなどの制作チームがこの作品を通して何を描きたかったかは、明解にわかるようになった。

一つはオッフェンバックの、モーツァルトの《ドン・ジョヴァンニ》への強い愛着。それは《ホフマン物語》でも明らかだが、十年以上前のこの作品ですでに引用され、パロディ化されている。

そして、社交界とドゥミ・モンドの、コインの表裏のような不即不離の関係を描写すること。それが「パリの生活」。

で、これを見たのでパリ・オペラ座展が見たくてたまらなくなった。ルイ十四世時代から現代まで、充実して面白かった。ラモー、グルック、モーツァルト、ワーグナー、ヴェルディなどの自筆譜が放つ不思議なオーラ。舞台美術や、観客や出演者を題材とする同時代の名画などなど。ホワイエでの仮面舞踏会の模様を描いた絵など、まさに《パリの生活》の世界。

日本でパリ・オペラ座に関心を持つ人って、バレエ団への関心が多数派と思うが、紹介される事柄はオペラも含めて幅広い。ここが「十九世紀の首都」の歌劇場として光源であったこと、舞台美術に画家が積極的に起用されるようになった二十世紀には、美術史の流れがそのまま舞台に反映されていることなどなど、深く実感できる。

オリジナルグッズのオペラ座の怪人キーホルダーが欲しかったが、会期終了間近で残念ながら完売。代わりにエジプトの聖猫(銀)のキーホルダーを買う。

それにしてもアーティゾン美術館、ブリジストン美術館のことだったのか。約四十五年前に中学校の見学で来たような記憶があるが、それ以来。ホロヴィッツの居間にあったことで知られるピカソの軽業師の画も、生で見られた。

一月十九日(木)みんなメシアン風

サントリーホールで山田和樹指揮読売日本交響楽団。

矢代秋雄の交響曲とシュトラウスのアルプス交響曲。矢代は二十世紀前半のパリ音楽(フランスとロシアのブレンド)の雰囲気を、古典的な四楽章構成にまとめた名作。

隣席に片山杜秀さん、一つおいて奥田佳道さんと、還暦爺トリオがそろった。休憩時に「黛もメシアン風だったけど、これも違った意味でメシアン風」「武満もメシアン。戦後日本の作曲界はとにかくメシアン」「すると一九六二年の小澤N響のトゥーランガリラ日本初演は、盛大なネタばらし大会みたいな?」「それにしてもハープ二台にチェレスタとか編成が大きい。委嘱した日本フィルはこんなに金があったのか」「やっぱりそこはナボコフが働きかけて、財界からお金がうんと出ていたのでは」などと、無責任に盛りあがる。

勝手に劇的交響曲シリーズの完結編、アルプス交響曲は文学性をかなぐりすてて、即物的な自然描写音楽として壮大にもりあがる。カウベルはただひたすらに牛。ぴゅーっと噴き出す乳。嵐の描写では、バロック音楽のそれを想起する。この徹底的な韜晦こそ、シュトラウスらしいのだろうなとも思う。

大自然の力を暗示するようなパイプオルガン。チャイコフスキーやマーラーにはなかったもの(といっても、マンフレッド交響曲がスヴェトラーノフ版だったためで、原曲では主人公の死を象徴してオルガンが響くが)。

マーラーがこの楽器を使ったのは、大規模な合唱をともなって宗教性の強い二番と八番だけで、他の交響曲では使っていない。第六番などあんなにいろいろ新奇なサウンドに挑んでいるのに、オルガンは使わなかった。シュトラウスも交響的な作品ではニーチェと関連の深い(逆説的にキリスト教を意識した)二曲、ツァラとこの曲ぐらい。このへんちょっと面白い。

しかし、ラストの暗さは印象的。ドイツ・ロマン派音楽そのものへの挽歌のようだった。勝手に今回の三つの交響曲をつなげて考えると、テーマは「神は死んだ」か?

今年はラフマニノフ・イヤーで、交響曲第二番がそこらじゅうで演奏される。しかし、なぜかその裏でたくさん演奏されるのがアルプス交響曲。読響、N響、都響、新日、パシフィックフィルハーモニア東京と、在京の五オケの定期に出てくる。アルプス五連発。その第一弾。

一月二十日(木)贈呈式

音楽之友社ホールで、レコードアカデミー賞の贈呈式。

一月二十一日(金)イタリアの伝統

午後はサントリーホールで、カーチュン・ウォン指揮日本フィルの演奏会のプレトーク。伊福部昭とバルトークをつなぐ、セヴィツキーとクーセヴィツキー。

日本オペラ振興会の「ベルカントオペラフェスティバル イン ジャパン」を今日明日と聴きに行く。

今日はイイノホールで「バロックコンサート」。カウンターテナーのレイ・シェネーとソプラノの光岡暁恵が、ピリオド楽器アンサンブルをバックに、ヘンデルとポルポラのアリアと二重唱を歌う。

十八世紀ロンドンで鎬を削るライバル関係にあったヘンデルとポルポラ。後者をナマで聴ける機会は少ないので貴重。聴いてみると、ポルポラには後のベルカントに通じる流麗な歌唱線に加え、ヴェルディを予感させる熱い激しさまでチラリと感じられて、イタリアの伝統を感じる。それに較べると、イタリア語歌詞でもヘンデルの音楽はずっと生真面目で、グルックに通じるドイツ的な厳格さを感じる。この時点からそうだったというのが面白い。

昭和期には室内楽サイズのホールとして頻用されたイイノホール、建て直されてからは今日が初めて。今は会議などでの使用がメインらしいが、内装も美しく場所も便利だから、もっと来る機会があってもいいのにと思った。

一月二十二日(土)物と心の盛衰

続いて、新百合ケ丘のテアトロ・ジーリオ・ショウワでロッシーニの《オテッロ》。簡素な装置とはいえ舞台上演、指揮も演出も主役(歌手八人のうち五人)も外国人。とりわけオテッロ役のジョン・オズボーンは現代最高級のテノールだから、じつはとても豪華な公演。

この陣容を見て、主催者である藤原歌劇団が、一九八〇年代から九〇年代にかけて、カプッチッリなど欧米のスター歌手を主役に招いてオペラを上演し、大好評を博したことを思い出す。

NHKイタリアオペラの流儀を継ぎ、現在の新国立劇場の上演方式の先駆けとなったものだが、バブルまっさかりの金満時代だけに、華やぎに包まれていた。

今日の《オテッロ》は、そのはるかな後裔、令和版といえるのかもしれない。もちろんさまざまに変容している。表面的には国力の衰えを反映して、貧相になったといえるだろうが、しかし音楽の内実は、今のほうが豊かだとも思う。負け惜しみという人もいるだろうが。

ロッシーニのこの作品を見るのは、二〇〇八年のペーザロのロッシーニ・フェスの来日公演以来。あれから十五年、歌い手も日本側の演奏者も聴衆も自分も、はるかにロッシーニを愉しむ余裕が増している。

この余裕こそが、現代が獲得した豊かさと思える。もちろんこの精神的な余裕は、九〇年代の物質的な豊かさがもたらしてくれたもの。物心の相互作用を実感しながら帰途につく。

一月二十九日(土)マーラー風で

池袋の東京芸術劇場で、カーチュン・ウォン指揮日本フィルのラフマニノフ演奏会。マーラーのように各パートが有機的にからみあう交響曲第二番。

二月一日(水)圧倒的《指環》

有楽町のKEFのショールームで、ショルティ指揮《ラインの黄金》と《ヴァルキューレ》の二〇二二年版リマスタSACDのマスコミ向け試聴会。麻倉怜士さんと一緒に話をする。

自分は国内盤の解説も担当したが、とにかく今回の音は素晴らしい。オリジナルの響きに遡って、鮮度が抜群に高く、クリアで伸びやかで衝撃的。響きを聴いているだけでワクワクしてくる。

デッカ盤《指環》、とりわけ《ラインの黄金》が予想外のメガヒットになったのは、なによりもこの「ワクワク感」だったのだということに、正直初めて気づかされた。KEFの巨大スピーカーMUON(二千三百十万円!)の威力も圧倒的。

一般の音楽好きが虚心にこの音を聴けば、このセットが欲しくなるはず。実体験してもらえる試聴会の機会が増えるといいが。

二月三日(金)二百五十年の邂逅

二日に見たアントネッロによるカヴァッリの《カリスト》と、三日の東京芸術劇場の《田舎騎士道》&《道化師》。どちらも、生きていてよかったと思う、三時間ワクワクしっぱなしの舞台だった。

二百五十年の歳月を隔てて、イタリア・オペラの栄光の歴史の誕生期と終末期に生まれた作品たち。

舞台は、片やギリシア・ローマ神話の世界、片や現代の大阪の下町。片や身勝手な神々に翻弄される有限の妖精、片や浪華の恋の意気地で身を滅ぼす底辺の男と女。ピリオドとモダン、小ホールと大ホール。だがプロセニアムアーチがなくて、舞台と客席との親密な一体感があるのは一緒。

《道化師》の劇中劇であるコンメディア・デッラルテ、あの劇はまさに《カリスト》のような猥雑な艶笑譚を源流にもつわけで、両者の二百五十年の歳月と、それを演じてきた無数の役者たちの哀歓がそこにつまっているような気がして、無数の亡霊が見えるようだった。

そしてそれが、日本の小さな旅芝居一座に異化され、人形遣いと人形の分離が役者と役柄の分離と二重写しになり、最後に大きくズレる。途中で本物の日本刀が示され、これで最後の惨劇が起きるものと予想させておいて、ところがそれは早めに舞台内で起きてしまい、カニオが最後の最後に用いるのは、隠しもっていたナイフ。もうこのあたりは、どこまでが現実でどこからが虚構なのか、ぶれにぶれて境界がぼやけ、わけがわからなくなる。つまり、カニオの錯乱を、見ているわれわれにも共有させる。この仕掛けは本当に素晴らしかった。

そのさなかに、黙役でしゃべらないはずの寧々が、ネッダの必死の形相に驚いて「エッ!?」と一言だけ口にする。

あの瞬間、ゾクゾクッ!と電撃が走った。こういう瞬間のために、私は劇場に通うんだと思った。

(ちなみに、寧々役のダンサーは宝塚の娘役トップだった人なので、声を出すこともちゃんとできる。だからこその一言で、こうした配慮もお見事)

《カリスト》の艶笑譚に話を戻すと、男が女に変装するとかいくつかの恋がからみあうとか、なんかシェイクスピアの喜劇みたいだなあと感じていたが、考えてみればシェイクスピアの元ネタがイタリアの艶笑喜劇なんだから、それはあたりまえのこと(笑)。

こういうふうに、横と縦の時空のつながりに、現代大阪への異化が重なる。快なり快なり。

それから、両者のオーケストラの素晴らしさ。合奏はもちろん、《カリスト》では濱田さん自ら吹くコルネットや天野さんのヴァイオリン・ソロの美しさ。そして《道化師》では〈衣装をつけろ〉の後奏の結びでの、石川さん(たぶん)のコントラバスの唸り。この響きは、たぶん一生忘れない。

歌手、舞台、指揮、そしてオーケストラ。どれもお見事。綜合芸術の悦楽。すべての出演者、関係者に心より感謝。

二月五日(日)闇に薫るは梅の花

昨日と今日はオペラと能。

四日は東京文化会館小ホールで、デヴィッド・ラング作曲の《note to a friend》。

芥川龍之介が自殺直前に久米正雄宛てに書いた遺書『或旧友へ送る手記』を基本に、『点鬼簿』に書かれた死せる肉親たち、母と姉、父の回想を加えたもの。そして最後の部分は『藪の中』で死者の霊が語る自らの臨終の場面。

歌手と黙役の役者、弦楽四重奏というシンプルな編成で約一時間。歌手は自殺者の霊で、役者はその聞き手となる生者という設定なので、ああこれは能、夢幻能の形式を模しているんだなと気づく。死者がシテ、生者がワキ、弦楽四重奏は囃子方。能に舞が入るように、歌手も途中で短く踊る。最後の臨終の場面は、能舞台の橋懸の上での演技を想起させる。

キリスト教では重大な禁忌である自殺という行為が、自らの誇りを貫くための行為「ハラキリ」として美化されていたのが、かつての日本という国だった。

それこそが日本的特徴なのだ、という意識は、オペラでもプッチーニの《蝶々夫人》や山田耕筰の《黒船》に描かれている。これはその系譜に連なる作品のようであるが、しかし登場人物は日本人というわけではなく、英語を話す西洋人。自殺を個人の自我の発現、魂の解放ととらえる点で、西洋近代的感覚か。

(じつは、歌詞の元になった芥川の手紙も、いかにも一高~帝大に学んだ近代日本の知識人らしく、西洋的教養を強調して書かれている。宛先の久米が一高以来の同級生だけに、青春の懐古も含めてそれをむき出しにしたのだろう。しかしオペラでは、そうした箇所をラングがほとんど省いたようだったのが、とても興味深い)

「君は自然の美しいのを愛し、しかも自殺しようとする僕の矛盾を笑ふであらう。けれども自然の美しいのは僕の末期の目に映るからである」

そして翌日は本物の夢幻能。渋谷のセルリアンタワー能楽堂で、金剛流の豊嶋彌左衞門による能『東北』。

一九三九年生まれ、今年八十四歳を迎える彌左衞門は現役最長老のシテ方の一人。その謡の美しさ、枯れてなお響く、ぬめるような潤いのある声の色気は、変わることのない魅力。身のこなしは数年前のようにはいかないけれど、序の舞では精気が静かに漂う。

『東北』のシテは和泉式部の霊。女人往生を遂げ、歌舞の菩薩となっている。

人生の火宅を出ることは成しがたいけれど、火宅をそのまま台として、花を咲かすことはできる。しかし、それでもなお、恋に生きた往昔の日々を生々しく思い出すと、恥ずかしくなる。

「春の夜の 闇はあやなし梅の花 色こそ見えね 香やはかくるる」

──春の夜の闇は妙だ。梅の花を見えなくしても、香りは隠せない。

闇に薫るは梅の花。それは導きか、はたまた迷いか。

二月六日(月)再話としての演出

三日に見たヴェリズモ二本立てについて、もう少し。

とはいえ、《道化師》はすでに書いたように、すぐに言葉になった。役者と役柄の関係を人形遣いと人形に重ねる、あるいはズレさせることで、錯乱の中で両者が越境する魔的な瞬間を、観客にも共有させる面白さだ。

ところが《田舎騎士道》の方は、やはりワクワクしながら見たのに、何がどう面白いのかが、すぐには言葉にならなかった。

それが、翌日に上野でデヴィッド・ラング作曲の《note to a friend》を見たことが補助線のようになって、だんだん言葉になってきた。

ラングは、プログラムノートにこう書いている。

「アメリカで生涯を過ごしてきた私のような人間には、日本の作家の心の奥深くに入り込むだけの力はなく、日本の人々の意識の中で自殺がもつ複雑なイメージを本当の意味で理解できるとは思えない、と塩谷さんに伝えました。私は、芥川の文章を読んだ上での私なりの思考、さらに勘違いや誤解に依って作品を書く、それしかできないのです」

英訳された芥川の文章から、ラングが理解できた部分を歌詞にする。

そのため、『或旧友へ送る手記』の骨子ともいうべき、一高~帝大に学んだ近代日本の知識人が青春時代に培った、西洋的教養への憧憬や自負、その日々と感激を共にした旧友への思いのような、日本人なら想像がつく部分は、切り捨てるほかない。

たとえば、結びのこんな一文だ。

『君はあの菩提樹の下に「エトナのエムペドクレス」を論じ合つた二十年前を覚えてゐるであらう。僕はあの時代にはみづから神にしたい一人だつた』

おそらくそのために、オペラのタイトルは、「note to a old friend」ではない。そうはしようがない。

残されたものと切り捨てられたもの。自分は日本に暮らして日本語を話しているおかげで、オリジナルとオペラとの相違の比較が容易にできるし、その背景を推測したりもできる。

なんてことを考えているうちに、《田舎騎士道》の舞台に感じた面白さは、まさにこれだったのではないかという気がしてきた。

自分にとっての《田舎騎士道》の舞台の面白さ。それは、異化が生み出す効果と違和感を、オリジナルと二重写しにすることで、はっきりと視覚化してくれたことだ。

オペラの設定をオリジナルとは別の時空に変える、いわゆる読み替え演出は、すでに半世紀以上も前から存在する、古い方法論だ。だから、十九世紀シチリアの設定を現代大阪の貧しい町に移し、歌手にその扮装をさせただけなら、あまり新味はなかった。

ところが上田久美子の演出は、オリジナルのオペラそのままを歌手に演じさせるのと同時に、読み替えた現代大阪の物語をダンサーに演じさせ、両者を二重写しにした。ここに面白さがある。

上田は「遠い時代、遠い場所で生きて死んだ人間たちの幻影が現代の大阪みたいな場所を彷徨うパラレルワールドをイメージしている」と述べている。

そう、ここではオペラは、別の時空の幻影なのだ。モノクロ映画(ここでは白黒ではなくモノクローム、単色と訳した方が適切)の映像のように、歌手たちの衣装は十九世紀風だが、すべて灰色で色がない。それが大阪人のカラフルな衣裳に重ねられて、二つの時空での同じ物語が同時に、二重写しになって進行する。強靱な声のイタリア人歌手二人を主役にしていることも、「オリジナルっぽさ」を高めている。

音楽面で考えても、このスタイルだと歌手は過度に激しい動作や無理な姿勢をとる必要がなく、余裕をもってちゃんと歌うことができる。見た目はモノクロームの幻影でも、存在感は十分に発揮できて、音の実在感は確固たるもの。

十九世紀シチリアの話を、無理矢理に現代大阪に置き換えているのではない。両者が、死者と生者が、ともに舞台の上に存在しているのだ。ダンサーたちには歌手とは別の名前が与えられている。トゥリッドゥと護男、サントゥッツァと聖子、ローラと葉子。それぞれは別の時空の別の人格だ。

これが効いている。通常の読み替え演出だったとしても、現代の大阪に置き換えると登場人物の苦しみはより切実に、実感しやすくなるかもしれない。その比喩は面白い。現代の東京では地域の共同体は存在感が稀薄になる一方だが、大阪の貧しい地域ならまだありそうだ。教会通いのように住民が一体感を味わうものは現代日本にはなさそうだが、強いていえば祭礼や、甲子園に阪神を応援しに行く行為が似ているのかもしれない。

だから、それに置き換えてみる。すると、面白いには面白い。

しかしもちろん、一緒であろうはずはない。十九世紀シチリアと現代大阪は、いうまでもなく別のものだ。何が似ていて、何が違うのか。すべて置き換えてしまうのではなく、オリジナルも幻影として残して二重写しにすることで、類似点と相違点を比較参照することが容易になる。

どこが違い、どこが同じか。違和感を認め、異同を検証することは、他者を理解し、同時に自己を見定める行為の始まりだ。

この比較の容易さが端的に示されていたのが、上下二つの日本語字幕である。上の字幕は、できるだけ原語に忠実なもの。下の字幕は関西弁で、現代日本風に改変してある。似ている箇所もあるが、平気でウソをつくところもある。その異同がすぐに較べられる。これを関西弁の字幕だけにしたら、ウソがまかりとおることになり、初めて見る人にウソを教えることになる。

私たちは日本にいて、日本語をしゃべっている。イタリア語やドイツ語も話せる人なら、オペラの歌詞をそのまま理解できるだろうが、日本語しか話せなければ、和訳された字幕を見て理解するしかない。その遠さ。そのズレ。

舞台上にあるものをただ享受するのではなくて、自分の経験や記憶と重ね合わせ、その異同から考えを広げていく、それが読み替え演出の面白さ。

イタリアのオペラと自分。それぞれの立ち位置と距離を考えること。なんであれ、何かを考えるきっかけを与えてくれるものは、私にとって、常に尊い。

《田舎騎士道》でのダンサーによる現代大阪の物語については、「読み替え」というよりも「再話」と呼ぶほうが適切だろう。オリジナルと再話が一つの舞台に共存し時間の進行を共有する、希有の舞台。

二月八日(水)

昨日今日と王子ホールで、藤田真央のモーツァルト・ツィクルスの最終回を聴く。日経新聞に評を書く。

二月九日(木)

浜離宮朝日ホールで、ヴィオール・アンサンブルのレ・ヴォワ・ユメーヌによるダウランド演奏会。ナイジェル・ノースのリュートを加えた《ラクリメあるいは七つの涙》をメインに、中途に舞曲や歌曲を挿入して変化をつける。テノールはチャールズ・ダニエルズ。いいコンサート。

二月十日(金)

サントリーホールでトリフォノフのピアノ・リサイタル。激烈なるファンタジー。

二月十一日(土)

紀尾井ホールでマキシム・パスカル指揮紀尾井ホール室内管弦楽団。評を「音楽の友」に書く。

二月十六日(木)協奏交響曲の時代

十四日のトルトゥリエ指揮都響と十六日のフルシャ指揮N響、二つのサントリーホールでのコンサートは、プログラムがまるで従兄弟同士みたいに似ていて面白かった。

ヤン・パスカル・トルトゥリエ指揮東京都交響楽団

・フォーレ:歌劇『ペネロープ』前奏曲

・フローラン・シュミット:管弦楽とピアノのための協奏交響曲(ピアノ:阪田知樹)

・ショーソン:交響曲 変ロ長調

ヤクブ・フルシャ指揮NHK交響楽団

・ドヴォルジャーク:序曲《フス教徒》

・シマノフスキ:交響曲第四番《協奏交響曲》(ピアノ:ピョートル・アンデルシェフスキ)

・ブラームス:交響曲第四番

相似点、まずはフォーレ、ショーソンとドヴォルジャーク作品にワーグナーの影響が顕著だったこと。そのオーケストレーション、ほの暗い闇と霧の中に鳴りわたる金管。あの男の音楽が、一八八〇年代から四半世紀ほどの間、全欧州にいかに影響を遺したのかを実感する。

このなかで、一八八五年のブラームスの交響曲第四番は敢然とこの流れに抗しているようだけれど、ところがフルシャの演奏がきわめてダイナミックでロマンティック、終楽章などはまるでフルトヴェングラーのような熱演だったのが面白かった。第三楽章の昂揚から終楽章のパッションへの流れは、まるでチャイコフスキーの《悲愴》交響曲みたい。

ドヴォルジャークはブラームスの影響を受けながら、こういう劇的で民族主義的な音楽となると、下地にあるワーグナーの影響が出てくるのか。そしてフス教徒のコラール《汝ら神の戦士たち》の熱い旋律。スメタナの《わが祖国》、ヤナーチェクの歌劇《ブロウチェク氏の旅行》の第二幕、そしてフサの《プラハ一九六八年のための音楽》においても高らかに鳴り響き、チェコ独立への不撓不屈の意志を象徴する歌。同時に、マルティヌーの《リディツェへの追悼》だけはあえてこの歌を用いず、ベートーヴェンの運命動機を禍々しく響かせるんだよな、なんてことも思う。

二つ目はもちろん二曲の協奏交響曲。ピアノと大管弦楽という編成に加え、シュミットが一九三一年、シマノフスキが三二年と作曲年も近接。とにかく音符がたくさんあって、ピアノもオーケストラも大音量で忙しくひきまくり、互いの音を消しあう。金属製の響板とダブルアクションを備えたモダン・ピアノと、楽器と奏法の発展で豪壮華麗な響きを獲得したシンフォニー・オーケストラのための未来派的、大コンツェルン的モダニズムの炸裂。

とりわけシュミット作品は多数の打楽器も加えて、人間の高度な機械化を求める、両大戦間の典型的な重工業音楽。クーセヴィツキーのボストン交響楽団の委嘱で書かれたというのが、いかにも。かれらの甘美豊麗で機能的な響きを、存分に活用したかったのだろう。

この二つの協奏交響曲を聴いたあと、日本において一九四一年の時点で、ピアノと管弦楽のための協奏風交響曲を書いてみせた、伊福部昭の先進性を思う。

かれは昭和初期の札幌という、ことクラシックに関しては僻陬というほかない場所にいて、親友の三浦淳史を通じて英米の最新の音楽事情を手に入れていた。三〇年代の協奏交響曲の流行も当然に知っていた。

そして、クーセヴィツキーの甥セヴィツキーが音楽監督を務めるインディアナポリス交響楽団の演奏会ではほぼ必ず最新のアメリカ音楽を含めていること。そこでの演奏を願って毎年百曲ものスコアがアメリカ中から送られ、そのうちの半分をオーケストラがリハーサルで試演していることも、セヴィツキーと文通していた三浦から教わっていたろう。

伊福部はセヴィツキーが録音した、ブロッホのピアノと弦楽合奏のための合奏協奏曲第一番を聴いて感銘を受け、三浦に倣ってファンレターを出してみた。すると、曲を送れ、出来がよければ演奏してやると返事がきた。そこで、ボストンやフィラデルフィアなどアメリカの交響楽団は編成が大きいらしいからと、いきなり三管編成で書いて送ると、首尾よく初演してくれた。これが一九三五年の日本狂詩曲(セヴィツキーに献呈)。

それから六年後に協奏風交響曲に取りかかったとき、「何かメカニックかつエネルギッシュな音楽を作りたいとの欲求をもっていましたから、その意味でも、メカニックに扱えるピアノは、都合が良かった」という。メカニックかつエネルギッシュな音楽とは、シュミットやシマノフスキの曲にも共通する。

なぜメカニックにこだわったかというと、

「極めて近代的な戦争を世界中でやっておりましたから……。そういう時代感情の表現として、別に戦争を礼賛するわけではないけれど、モダンな鉄と鋼の響きと民族的なエネルギーを結び付けられないかという想念にとらわれたのです。プロコフィエフやモソロフやオネゲルやヴァレーズの未来派的作品にも影響されていました」

しかしこれをセヴィツキーが初演することはなかった。完成したとき、日米が戦争していたからである。一九四二年春にグルリット指揮の東京交響楽団(現在の東京フィル)が初演してくれたが、その後で総譜は米軍の空襲で焼けてしまった。

敗戦後、その楽想を基にして、新たに作られたのが一九五四年の《シンフォニア・タプカーラ》と、一九六一年のピアノと管弦楽とのための《リトミカ・オスティナータ》。前者はセヴィツキーが初演し、三浦淳史に献呈されたから、北海道時代の思い出に強く結びついている。

これら二曲はともにカーチュン・ウォン指揮日本フィルが、昨年五月に《リトミカ・オスティナータ》を、今年一月に《シンフォニア・タプカーラ》を演奏してくれた。ひと月のうちに後者をシュミットやシマノフスキとともに聴けたのは本当に面白く、ありがたい偶然。

近いうちに、後に発見されたパート譜から復元された伊福部の協奏風交響曲そのものも、聴いてみたいもの。

なお右の伊福部のコメントは、河出書房新社から出たムック『伊福部昭』の、片山杜秀さんによるインタヴューから。これはとても面白い。

当時の札幌ではラヴェルのダフクロに挑戦するアマオケもあったけれども、新しい音楽のほとんどはSPを名曲喫茶などで聴くしか方法がない。原点は《ペトルーシュカ》のSPで、「これが音楽だというんなら自分もひとつ書いてみようという気になりました」。

シゲティのひくプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第一番を聴いていたら、一緒にいた仲間の早坂文雄が第一楽章でショックのあまり青くなって失神した。伊福部自身もレコードコンサートで《ボレロ》に遭遇、「ボレロなんて盆踊りの曲だからたいしたことないだろう」となめて聴きはじめたら、小太鼓のリズムに身体が合ってしまい、心臓が苦しくなるほどに仰天した。

情報はこうしたSP体験と、東京の丸善経由で取り寄せる海外の楽譜だけ。これで三管編成の曲を書いたりするのだから、凄い熱意と吸収力、実践力。

二月十八日(土)大人のための童話

東京文化会館小ホールで、『ピノッキオ』。平常(たいらじょう)の人形劇を宮田大のチェロと大萩康司のギターが伴奏するもの。

人形を操作したり自分で演技したり、ひとりですべての役柄を演じわけるのが平の人形劇。今回は人形から人間になるピノッキオが主役だけに、人間以外のものは人形が、人間は人間が担当するという演じわけが明快。クラシックの名曲をアレンジした音楽も雄弁。

自分はピノキオの話が幼児のころによほど好きだったのか、絵本で何度も何度も読んでいた。ディズニーアニメの画を絵本にしたものだったかもしれないが、映画を見た記憶はない。

しかし小学生になってからはほぼまったく縁がなかったから、この、怠惰で誘惑に弱く嘘つきな人形が人間に成長していく物語に接するのは、五十年ぶりくらいということになる。

それにしても、一時の遊興のために無駄遣いするとか、投資詐欺にだまされて有り金を失うとか、快楽のカタにロバにされて強制労働させられるとか、子供よりも大人が引っかかりそうな誘惑ばかりで、すげえ身につまされる(笑)。

どれも現代日本に横行しているものばかり。特殊詐欺の受け子になるとか強盜やらされるとかは、ロバにされて働かされるのと同じ。ネット上だけで、言葉と都合のよい想念だけで外界とつながり、ナマの人間的感覚を遮断した状況で他者を苦しめる犯罪に走るのは、欲だけで心のない人形に自らをおとしめること。

大人になっても読み返す必要のある物語だった。

二月十九日(日)『鵜飼』という能

能楽協会主催の「式能」第二部を国立能楽堂で見る。

・能『雪 雪踏拍子』豊嶋彌左衛門(金剛流)

・狂言『水汲』野村万蔵(和泉流)

・能『葵上』長島茂(喜多流)

・狂言『長光』善竹十郎(大蔵流)

・能『鵜飼 真如之月』観世喜正(観世流)

『鵜飼』は能の「三卑賤」の一つで、やっと見ることができた。榎並左衛門五郎という人物の作で、世阿弥が改訂したもの。世阿弥が主に手を入れたのは後場らしい。

世阿弥や禅竹の作った能が格調高く、貴人に見せることを意識してか、登場人物がみな謙虚な善人なのに対して、『鵜飼』にはより狂言的な、人間くさいやりとりが出てくるのが面白い。

舞台は甲斐の石和。旅の僧(ワキ)が土地の男(アイ)に宿を求めると、領主の命令で余所者に宿を貸すことはできないと一蹴される。押し問答のうちに「川岸にある堂なら泊まれる」と男が教えるので、「初めからそう言えばお前なんぞに頼みはしないのに」と僧が嫌味を言うと、「だがそこは化物が出るぞ」と男がおどかす。ムッと来た僧が「法力があるから大丈夫だ」と突き放すと、男は「むさい人じゃ」と捨てぜりふを吐く。

ワキとアイがいきなり喧嘩別れになる予想外の展開(笑)。安房清澄から出立するこの僧は、日蓮を暗示しているとされる。なるほど、喧嘩っ早い日蓮ならいかにも巻き込まれそうな展開が愉しい。

僧はお堂で老人(シテ)と出会う。笛吹川での鵜飼を生業としている老人に、罪深い殺生は止めよと僧が説くと、今さら止められないと答える。

ここで、同行のもう一人の僧(ワキツレ)が突如として口を開く。数年前に近くを通ったとき、やはり鵜飼に殺生を止めよと説くと、罪滅ぼしに一夜泊めてくれたことがあった、と。すると老人は、あのときの鵜飼はもうこの世にいない、領主が殺生を禁じた石和で密漁しているところを捕えられ、簀巻きにされて川に沈められたという。

もちろん老人こそがその霊。それにしても、ワキツレが主体的に台詞をしゃべる能は珍しい。そこで僧は、懺悔のために鵜飼の場を再現してみよと言う。ほんとうに懺悔になるのか、興味本位で見てみたいだけなのか、はっきりしないのがまた愉しい。

そこで老人は、鵜を使って魚を捕える仕種を再現する。生活のためといいながら、明らかに殺戮ゲームの快感を愉しんでいることがわかるあたり、六百年前の作者の描写力は素晴らしい。シテの喜正の、陰惨な喜びの表現もさすがのもの。

ここで老人の姿が消えて後場となる。小書がつくとアイが省略されるという。後場のシテは地獄の鬼。殺生の罪で地獄に落ちるべき鵜飼は、僧に宿を貸した功徳により救われたという。

橋掛りで力強く踏んだ足拍子に、地獄の深い底まで打ち抜くような気魄がこもっていて、気力充実の喜正に感服。

世阿弥改作とはいいながら、芝居風味が強く残っているのが面白い能。

身延に行く日蓮が、途中の石和で弟子の日朗とともに鵜飼の怨霊を鎮めたという伝説が元らしい。しかもじつはその怨霊の正体は、平家滅亡後にこの地に配流された平大納言時忠(清盛の義弟)が、鵜飼など殺生を好んだために住民に恨まれ、溺死させられたものなのだとか。史実の時忠が配流されたのは能登だから人違いだろうが、時忠が怨霊に擬せられるというのが興味深い。時忠ゆかりの者が落人として住みついたとか、そんな話でもあったのだろうか。

ワキツレの役が日朗なら、日蓮の高弟だけに主体的にしゃべるのも不思議はないのかもしれない。日蓮の実家が安房の漁師だったことなど、歴史を巧みに背景に織り込んでいるのが、さらに愉しい。

二月二十四日(金)殺し合いの果て

午後は東京文化会館で二期会の《トゥーランドット》。面白かった。

一&二幕続けての前半が終わって、三幕開幕を待つ休憩時、隣席の大学の先輩の方との会話。

「なんか、クイズに負けるたびにだんだん下がってくるって、アップダウンクイズみたいスね」

「するとカラフは優勝してハワイにハネムーン行くのか(笑)」

ところがこの馬鹿話、じつは結構この演出の本質を予言していたことに、終演後になって気がついた(笑)。

舞台は、過去と未来のさまざまなアジアが入り交じる、架空の帝国。男はみな拳と刃で語り合うみたいな、暴力と流血の恍惚が支配する帝国。冒頭で再会するカラフとティムールも、殴りあって互いを認め合う。

リューの死、つまりプッチーニが書いたところまでは、この暴力と支配欲の帝国。基本的にはト書き通り。しかしティムールまでが後を追って自死して驚かせたあと、通常のアルファーノ補作版ではなくベリオ補作の音楽に入ったところから、ドラマが一気に動き出す。

ピン、パン、ポンの三人の大臣は、ドラァグクイーンみたいな設定になっており、リューの死が引き金になって、それまでピンの愛をめぐって争っていたパンとポンの関係がついに限界を超え、嫉妬による殺人にいたる(一回見ただけではどちらがどちらを殺したかまではわからなかった)。逆上したピンが犯人を殺すと、かれも兵士たちに刺される。大乱闘となり、最後は全員の殺し合いとなる。

この最終戦争、ラグナロクによる世界の崩壊のあと、別天地に逃れたトゥーランドットとカラフの二重唱が始まる。まるでハワイみたいな、赤い花が爛漫と咲き誇る楽園のような場所で(笑)。

ベリオの補作は、歌詞はアルファーノと同じと思うが、音楽の表情がまるで違う。プッチーニがトリスタンみたいな音楽にしようとしてついにできなかった部分を、細やかに静かに描く。

最後に二人は、ラグナロク後に再起した若者たちを率いる存在となる。というかアダムとイヴ、あるいはノアの一家、いやリーヴとリーヴスラシルのように、その後のすべての人類の父母、始祖となる。音楽がこれ見よがしの凱歌ではなく優しく静かに終わるので、まさに《神々の黄昏》の結びみたいな感じ。

ベリオの音楽あればこそ可能になる解釈。面白いと思ったのは、カラフをめぐるトゥーランドットとリューという三角関係一つだけでは、唐突な大団円に納得できないのに、そこにピン、パン、ポンの新たな三角関係を重ね(最初からこの関係は描かれていたが、伏線とは気がつかず、ただじゃれているのだろうと思い込んで、きちんと見ていなかった。ここの「仕込み」のプロセスは、もう一度確認してみたいところ)、それが人類全体の憎悪、殺し合いの大悲劇に発展し、世界を崩壊させたあとなら、トゥーランドットとカラフのこういう関係もありか、と思えてしまう。

いや、論理としては納得していない。それでもなにか腑に落ちてしまうのは、言葉を超えた音楽の力、ということなのかもしれないし、だけど同時に、チャップリンの『殺人狂時代』、「一人の殺害は犯罪者を生み、百万の殺害は英雄を生む」という言葉を連想したり。リュー一人の自死だと、カラフは犯罪者じみるのだが…。

話題のチームラボによるレーザー光線を用いた演出も、控えめではあったがきれいだった。ただし一階席からだと、客席空間まで含めた、天井への投影などの全貌をつかみきれないもどかしさがあって、このあたりは上階の席から俯瞰してみたかった。

プログラムでのチームラボ代表の猪子寿之さんの言葉に、深く共感。

「チームラボでは創業当初からディスプレイが境界面にならない映像をつくろうとしています。レンズで切り取った映像には必ず境界面、つまりディスプレイの向こう側にレンズで切り取った世界が生まれるんですね。レンズの特性なんだけれども、実際に人間が世界を認知するときに境界面はない。そういう境界面が生まれない映像、ディスプレイが境界面にならない映像をつくってきました」

境界面とは、劇場でいえばまさにプロセニアムアーチ。このところ、自分が刺激を受け、喜びを与えてもらっているオペラは、まさにプロセニアムアーチを超えてくるもの。

川口の《カリスト》も池袋のヴェリズモ二本立も、プロセニアムアーチのない音楽ホールを使い、はるかな歳月や洋の東西の隔たりを超越して、古今東西が渾然一体となるような空間と時間を生み出そうという挑戦だった。

今回の《トゥーランドット》は、プロセニアムアーチのある多目的ホールで、映像が越境する。楽しかった。

ディエゴ・マテウスの指揮も素晴らしかった。来月の小澤征爾音楽塾の《ボエーム》も楽しみ。

夜はプレトニョフ指揮東京フィルをサントリーホールで聴く。マンフレッド交響曲は慣用版による演奏なのでオルガンつき。さすがの語り口の上手さ。

二月二十六日(日)チェロと文楽人形

第一生命ホールで、宮田大の「Dai‐versity」第一回を聴く。

「文楽」と題して、文楽の人形遣い桐竹勘十郎と、箏奏者LEOの二人がゲスト。黛の《BUNRAKU》での勘十郎の『関寺小町』の芸。音友にレポートを書く。

二月二十八日(火)プレトニョフ

オペラシティでプレトニョフのピアノ・リサイタルを聴く。スクリャービンとショパン、二つの二十四の前奏曲。魔術的なペダルによる、濃厚な幻想性。

三月一日(水)

オペラシティでフィリップ・ジャルスキーを主役とする、《オルフェーオの物語》。素晴らしい舞台。日経新聞に評を書く。

三月四日(土)

観世能楽堂で「大槻文藏裕一の会 東京公演」。大槻秀夫師三十三回忌追善と題されている。

・仕舞『玉之段』観世淳夫

・仕舞『融』観世三郎太

・能『卒都婆小町 一度之次第』

大槻文藏

・狂言『泣尼』野村万作

・仕舞『景清』観世喜之

・能『船弁慶 前後之替 早装束』

大槻裕一

三月十六日(木)角笛の三日間

十三~十五日は、東京勝手にチクルス「角笛の三日間」。

十三日はサントリーホールでワルトラウト・マイヤーのさよならコンサート。若いバリトン歌手ハッセルホルンとの共演で、ピアノとのリート・リサイタル。前半がシューベルト、ブラームス、シューマン、シュトラウス十二曲。後半がマーラー《子供の魔法の角笛》から十曲。

高い音は苦しいけれど、アンコールの《魔王》の劇性、《神々の黄昏》を予告するような宿命的な暗さはさすが。最後の沈黙のなかで子供の死が告げられるところが《この世の生活》と似ていることにも気がつく。ハッセルホルンはシューマン《ベルシャザール》とか、意外に実演を聴いたことのなかった《二人の擲弾兵》とか、珍しいものを聴かせてくれたのがありがたし。

そして《角笛》のうち、マイヤーの歌った《ラインの伝説》《この世の生活》《魚に説教するパドヴァの聖アントニウス》《原光》、ハッセルホルンの《美しいトランペットが鳴り響く所》が、次の二日間を予告することになる。

十四日は、東京文化会館で大野和士指揮東京都交響楽団によるマーラーの《復活》。ピアノ伴奏から巨大編成の合唱つきオーケストラへ。上野で《復活》を聴くのは、高三の一九八〇年に若杉弘指揮の同じ都響で聴いて以来だから、四十三年ぶり。十七歳の俺と六十歳の俺。

昨日に続いて聴いた《原光》はオーケストラ伴奏、そしてその後に最後の審判の壮大な音楽が続く点が異なる。

ステージに電子オルガンが置いてあるのを見て、ああ前もそうだったと懐かしくなる。ホールそのものを鳴動させるパイプオルガンとは別物の、そのしょぼい響きも(笑)。

終楽章で合唱が立ち上がるタイミングも一緒だったが、若杉のときは弾かれたように全員が素早く立ち上がって、まるで死者が一斉に復活したような、強烈な迫力だったのを思い出す。あの頃の合唱団員の方が若かったのかもしれない。でも、歌唱そのものは今の合唱が段違いにうまくて、豊かで深い響きと表現力をもっている。久しぶりの大音響。

十六日は東京藝術大学奏楽堂で、十一時からのモーニング・コンサート。学生や院生をソリストにして藝大フィルハーモニア管弦楽団が共演する、一九七一年開始の伝統の演奏会。

藝大フィルハーモニアは明治期から定期を行なってきた、日本最古のプロの交響楽団。奏楽堂は二代目だが、場所は創建以来の土地。サントリーホール~東京文化会館~奏楽堂と、東京を代表するコンサートホールをさかのぼる形になったのも偶然で楽しい。

今日は前半が日野祐希(ソプラノ)の歌うマーラーの《子供の魔法の角笛》から五曲、後半が山縣美季(ピアノ)ベートーヴェンのピアノ協奏曲第四番。指揮は迫昭嘉。

《角笛》の選曲と曲順のセンスがよくて、見た瞬間に行くことを決めた。

(この世の暮らし/ラインの伝説/高い知性への賛美/美しいトランペットの鳴り響くところ/天国の暮らし)

一昨日も聴いた《この世の暮らし》と交響曲第四番の終楽章となった《天国の暮らし》は対になる内容で、マーラーも一つの交響曲に入れることを構想していた。この二曲が最初と最後に来るのはじつにいい。

プログラムの日野自身の言葉。

『「この世の暮らし」を幕開けとして4つの“地上”の光景を覗き見した後、視点を移し“天上”の光景を見て終わるようプログラムを組んだ。地上では人が泣き、動物が遊び、戦争が起こる。一方の天国では、天使や聖人たちが楽しく暮らしている。マーラー本人のオーケストラ編曲によって、歌はもちろん、多様な楽器の音色と共に、その様子を想像できるだろう』

納得の言葉。二十五分間、曲想の変化も五楽章の交響曲のようになっている。

艶やかな美声に、多彩なオーケストレーションがからむ。この歌曲集のオーケストレーションは、ほんとうに素晴らしい。凝っていて効果的で遊び心もある。ピアノ版はどうしても、リダクションじみて物足りない。オーケストラ版でこそ開花する。それを生で聴ける快感。

十型(十‐八‐六‐五‐三)の小編成だが、交響曲第四番がやれる管楽器と打楽器がそろうのが贅沢で、映える。

わが最愛の曲の一つ、《美しいトランペットの鳴り響くところ》を緩徐楽章のように、遅いテンポで夢幻的に、迎えいれる女性の立場から、慰撫するように歌ってくれたのが嬉しかった。

舞台を去る名歌手のソワレから新人のモーニング・コンサートへと、《角笛》がつないだのも妙なる偶然。

十八日からいよいよ東京・春・音楽祭が開幕して、連日の上野通いとなるが、その前哨戦、あるいは威力偵察のような上野行き。

ところで、二月二十八日から今月十六日までは、新記録的な忙しさだった。忙しさ自慢はSNSでみっともない行為の第一だが、今回はちょっと後にもなさそうなので、記念に書いておく。

十七日間で原稿二十本約百三十五枚。講座一回とインタヴュー一回。

人生でこんなにたくさん「さらに遅れてしまい申し訳ありません」とメールに書いたことはなかった気がする……。

ときに悲鳴を上げつつも、辛抱強く土壇場の土壇場まで待ってくださった十二人の編集者、担当者の皆様に、心からのお詫びと感謝を。

そして故障せず、愚図ついたりせずに黙って働いてくれたパソコンとCDプレーヤーにも、深く感謝。

三月十八日(土)

東京・春・音楽祭で、ムーティによる《仮面舞踏会》。いつもはピアノつきのレクチャーなのだが、今回はフルオーケストラの豪華版。

三月二十一日(火)音盤時空往来

今月発売された「モーストリークラシック」で、新連載として「一枚のディスクから 音盤時空往来」を始めた。一回目は、フルトヴェングラーの皇帝円舞曲テスト録音の話。

目次には「音盤時空往来」とだけあるので、タイトルの後半だけが印象強くなりそう(笑)。自分としてはケストナーの『一杯の珈琲から』をもじった「一枚のディスクから」がメインのタイトルで「音盤時空往来」は副題なのだが、編集者はこちらのほうがいいと思ったよう。まあこのへん、著者の主観が正しくないことも多いので(笑)、おまかせ。

いずれにしても、「はんぶる・あうふたくと」の令和版みたいなものにしたいと思う。ガイズバーグから明日のコンサートまで、音盤をたよりに時空を自由に往来・往還しながら。

三月二十三日(木)

トッパンホールでコパチンスカヤのリサイタル。新ウィーン楽派からアンタイルへ。強烈。

三月二十五日(土)還暦記念クラス会

昨日今日と、東京文化会館でムーティが若手指揮者四人と日本人歌手を指導するオペラアカデミーを見学。今年も得るもの多し。

夜は恵比寿にて、小学校のクラス会。六年間ずっとクラス替えのない学校だったので、結びつきが強い。半分くらい集まったから、かなりの出席率だろう。

コロナ禍も一段落で久しぶり。今年度でみな還暦なのでできてよかった。いちばん遅い人が三月下旬、早い人は四月上旬生まれなので、全員が六十歳なのはこの二週間ぐらいだけという難しさ(笑)

三月三十日(木)さまざまな仮面

今夜はムーティの《仮面舞踏会》二日目。初日の演奏についてはいろいろ考えるところもあるが、すべてはもういちど今夜を聴いてから。某紙に評を書く。とにかく間違いないのは、自分の方がマエストロよりも作品をわかっているなんてことは絶対にないので(笑)、「なぜそうなるのか、そうなったのか」を謙虚に考察したい。

ひとまず、自分が大きな影響を受けてきたディスクをいくつか引っぱりだして聴いている。

まずグイ指揮の一九四九年グラインドボーン盤とフリッツ・ブッシュ指揮一九五一年ケルン放響盤。この作品の上演史において、大きなエポックになったのが一九三一年ベルリン市立歌劇場におけるエーベルト演出、ブッシュ指揮のドイツ語訳プロダクション。

二十年後のブッシュ盤は、音でその雰囲気を伝えてくれるもの。自分も昔聴いたときよりも、今の方がこの暗い演奏の意図と価値を理解できる気がする。グイ盤は、エーベルト演出の舞台のライヴ。グイのカンタービレのきいた指揮とヴェリッチュの張りのある声のアメーリアがききもの。

そして、一九五四年のトスカニーニNBCと、一九四〇年のパニッツァ指揮メト。この作品の面白さと偉大さを教えてくれた二つの名演。

あらためてパニッツァの音の「捌き」の凄さに感嘆。絶対に音を叩かず鳴らせすぎず、バッ!とキレよく軽快敏捷、瞬時に消滅させる。ほとんどの楽員がヨーロッパからの出稼ぎ組で、大半がガット弦だった時代だからこその芸当かもしれないと、今は気がつく。ブルーノ・ワルターのこの作品の一九四三年メト盤(今回は行方不明…)が、ワルターの指揮は素晴らしいのにオケがうるさくて雑に感じられるのは、国内組でオケを再編成した影響なのかも、なんてことを考える。この問題は、かつては考えもしなかったが、けっこう重要そうで、今後検討の要あり。

トスカニーニの一九五四年の演奏も、おそらく結成当初からスチール弦で重い音のNBC響ではなく、スカラ座のオケだったら、かなり印象が違っていた気がする。パニッツァの「捌き」の原型は、トスカニーニのはずなのだから。

そして一九七四年フィレンツェのムーティ盤。四十九年前、三十二歳のときのこの演奏は、ムーティの原点。解釈の基本は変わらない、というよりこれを聴くと、東京春祭の公演でムーティが意図する音楽がどのようなものなのか、より明快になる。おそろしく雄弁なオーケストラ表現。

今回の作品解説のときもアカデミーのときも、ムーティはここでリッカルドを歌っているリチャード・タッカーの名をあげ、「トスカニーニと《アイーダ》で共演した偉大なテノール」と讃えた。

単に自分とトスカニーニを結んでくれる存在というだけでなく――それもすごく大切なのだろうけれど、ブレスの上手さなどを具体的に誉めていた(たぶん、この録音を聴きなおしてきたような気がする)。

たとえば、ブレスの位置をテノールからたずねられたとき、二か所提案して選ばせた。そういいながら、「タッカーはそこを歌いながら巧みに呼吸して、息継ぎがわからないようにしていたけどね」という。

このとき六十歳のタッカーのコントロールはたしかに驚異的。言葉の「捌き」の上手さが圧倒的。一九七〇年代、無駄な力みの消えた晩年のタッカーの歌はほんとに素晴らしいと、私もかねて思ってきた。こうして聴くと、三幕のアリアなんて、ムーティが完全にタッカーに音楽を委ねて、共演できる喜びにうちふるえている様子が、目に浮かぶよう。

二十四日に収録したばかりのYouTube番組「音楽評論家が伝授! 名盤の聴き方がわかる」が公開された。満津岡さん、浜中編集長と三人で「レコード芸術」四月号の特集「神盤再聴」と「名曲名盤」について語る、というもの。

四月一日(土) アカデミーは続くよ

ムーティの「イタリア・オペラ・アカデミー in 東京 2023」の最終日。ムーティの教えを受けてきた四人の若手指揮者が分担して全曲を指揮。

抜粋の予定だったのが全曲上演に変更され、これを五千円で聴けるのは、ものすごいお得感あり。

なんといっても、ムーティが連日教え込んできたオーケストラが素晴らしい。こういう反応をしてくれるオーケストラを指揮できるのは、若手にとってとても幸福な体験なのでは。

日本人歌手も充実し、特にムーティも絶賛したリッカルド役の石井基幾は、本公演の外国人より優れていた。

最後にムーティが四人に修了証を手渡し、「ラ・アカデーミア・エ・フィニート!」と、《道化師》のパロディで客席を爆笑させて終わり。

ヴェルディ作品を取りあげてきた三年間のアカデミーはこれで一段落だが、シカゴ響のポストを離れるので時間ができるからと、ムーティも継続の意志を表明しているという。

できるだけ長く続けて、さまざまなオペラを聴かせてほしいもの。

四月二日(日) 明日は迎に参るべし

能の話。

能『景清』のなかで回想される屋島の合戦。義経の亡霊をシテとする『屋島』では、義経が海に落した弓を必死で拾い上げる「弓流し」と、アイが語る那須与一の話が登場する。これは夢幻能のなかでも、世阿弥が作った典型的な修羅能。

ほかに『攝待(せったい)』という能でも、屋島合戦の話が出てくる。

これは生者だけの現在能で、登場する人物は十五人と最大級。舞のない、謡と語りだけの芝居に近い作品。

なかなか見る機会がなかったが、二日に観世会の観世能楽堂での「春の別会」で初めて見ることができた。

観世宗家の別会だけに、シテの老尼が観世清和、義経が観世三郎太、ツレの兼房が山階彌右衛門、子方の鶴若が清水義久、ワキの弁慶が福王茂十郎、小鼓が大倉源次郎、そして地頭が梅若桜雪と、きわめて豪華。

設定としては『安宅』のあと。山伏姿で平泉を目指す義経主従十二人が、陸奥の佐藤の館までたどり着く。

ここは、義経を護って戦死した佐藤継信と忠信兄弟の家。兄弟の母である老尼と継信の息子鶴若が、逃亡中の義経を援助するために「山伏攝待」の高札を掲げている。攝待とは接待。おもてなしするから山伏は寄ってくれ、ということ。

だまし討ちもありうるため、一行は素姓を隠してもてなしを受けようとするものの、十二人という異例の大人数であるために見破られる。

そこで、屋島の戦いで義経が猛将能登守教経の強弓に狙われたとき、自らを盾として落命した継信の最期を、弁慶が二人に聞かせる。

主君を護って死んだのは後世の面目だといいながら、息子を二人まで亡くした悲しみが胸に迫る。

シテ「さりながら一人なりとも御供申し、御笈をも肩に懸け、この御座敷にあるならば」

地「十二人の山伏の、十三人も連なりて、唯今見ると思はばいかがは嬉しかるべき」

――二人のうち一人でも生きてお供して笈を代わりに背負い、今ここに十三人目の山伏としていてくれたらよかったのに

夜が明けて旅立つ一行。鶴若は供をするべく、山伏の道具を揃えさせようとする。しかし老尼の心を知る弁慶は、

「今日は道具を拵へ給へ。明日は迎に参るべし」

と嘘をつく。兼房たちも「我も迎に参るべし」という。去っていく一行を見送る鶴若。孫を強く抱きとめる老尼。

作者も演者も観客も、この後の義経たちの運命をよく知っている。だから、弁慶がなぜ嘘をついて鶴若を残すのか、いっそうよくわかる。

日中戦争から敗戦へ、昭和の戦中戦後を生きた世代は、この悲劇を深く、切実なものとして受けとめたことだろう。

そのことを、令和初めの「戦前」に思う意味。

ありがたいことに、今年は『攝待』をもう一度、銕仙会十一月の定期公演で見ることができる。楽しみ。

また、観世会の「秋の別会」では『夜討曾我』に「十番斬」の小書をつけて、曾我兄弟と鎌倉武士団の大チャンバラを見せてくれる。面白いことにこの「十番斬」は、国立能楽堂の主催公演でもやる予定。あまりないバッティングなので、すべて見に行くつもり。

四月三日(月)レコ芸が休刊へ

『レコード芸術』が七月号(六月二十日発売)をもって休刊となることが、音楽之友社から発表される。

自分が知ったのもほんの数日前。残念ではあるが、これも時流というもの。

読者として約四十年、そのうち執筆者として約三十年。

自分の人生はおおむね、負け戦に加えてもらって終戦までの時間を稼ぐお手伝いをするという仕事ばかりだが(笑)、そのなかでもいちばん長いおつきあい。あと三月、ご依頼いただく仕事があるかぎり、全力でやりたいと思う。

読者の皆様におかれましても、よろしくおつきあいのほどを。

夜は「東京・春・音楽祭」恒例のシリーズ「名手たちによる室内楽の極」。メインは長原幸太を中心とする弦楽七重奏版の《メタモルフォーゼン》。

さまざまな雑誌や、メディアや業務の終わりに何度も立ち会ってきて、負け戦には慣れているとはいえ、こういう晩に偶然《メタモルフォーゼン》を聴くのは効く。

最後、コントラバスがエロイカの葬送行進曲の主題をむき出しにひく瞬間は、心臓をつかまれるような。さまざまな思い出への挽歌。

自分はこの編曲版が大好きで、今日もヒンデミットと共にこれが目あて。ナマを聴くのは四回目ですが、じつにそのうち三回がすべて東京春祭で、文化の小ホール。一四年、二一年、そして今年。

演奏者は毎回変わるけれど、東京春祭の隠れテーマ曲みたいな。

四月四日(火)明日を求めて

東京春祭の合間を縫って、ドイツ・グラモフォンの新しい配信サービス「ステージプラス」の記者会見。続いて同社社長と重役に、「レコード芸術」のためにインタヴュー。

昨日の今日だけに、みなひそひそ話。

インタヴューは、変わりゆく社会のなかでどうやって歴史ある企業と築き上げてきたものを守っていくか、そのための新たな配信サービスという、強い思いを感じた。とても示唆に富んでいて、いろいろ考えさせられた。その部分をうまく記事にしたい。

四月六日(木)演奏会形式のいろいろ

東京春祭の《ニュルンベルクのマイスタージンガー》。春祭でこの作品は二〇一三年のヴァイグレ指揮以来二回目。ワーグナー・シリーズも二周目に入りつつある(トリスタンは来年初登場だが)。

ヤノフスキのいつもながらに引き締まった指揮で遅滞なし。

残念なのは、肝心のザックス役がスコアと譜面台を手離せなかったこと。

一口に演奏会形式といっても、歌手が譜面を見ながら指揮者の前や奥に直立するオラトリオ型と、客席に最も近い、指揮者の背中の舞台前端のスペースで、歌手が左右に移動できるシアターピース形式とでは、かなり雰囲気が異なる。

前者は歌が窮屈な感じになるがアンサンブルはしっかりする。後者は自由度が増し、しぐさや表情の演技がつくので、劇としてわかりやすくなる。

ムーティはアカデミーという性格上前者。ワーグナー・シリーズは基本的に後者が多い。それなのに、一人だけ譜面に顔をつっこんだままだと、どっちつかずの印象が否めない。ヴェテランだから何か理由があったのだろうが、惜しい。

四月九日(日)あの人

オーチャードで二期会によるシュトラウスの《平和の日》を見る。脳にものすごく刺激を与えてくれる公演だった。

単純ではない「平和」なるものの位置づけ。作品の両義性。ショスタコーヴィチの「二枚舌」とはちょっと異なる、一九三八年ミュンヘン初演のシュトラウス&グレゴールの「玉虫色」。

《フィデリオ》&《合唱》から《マイスタージンガー》へのラインを受け継ごうとする、合唱大活躍のラスト。

「我らを別の世界へと昇らしめる、まばゆく、力ある王、若き支配者」って、いったい誰のことなのか?

当時のドイツの人々は、ザールラントやラインラントを平和裡に取り戻し、オーストリアもまた平和裡に我らにもたらしてくれた、あの人のことだと思ったのではないか?

その人のようでもあるし、そうではないようでもある。どうとも解釈できる。

だから玉虫色。

だがその「平和」な世界には、基本的人権など存在しない。

そして、当のその人は、民意とは裏腹に、早く戦争がやりたくてウズウズしていた。初演四年後には、スターリングラードで包囲された部下の元帥に死守命令を出して撤退を認めず、約二十万の将兵をむざむざ失うことになる。最終的にはその数百倍の人類を道連れに、自らも包囲下のベルリンに死ぬ。

皮肉にして凄まじき悲劇。

この「平和」が、現代においてどんな意味を持つのか、公演レポートと合わせて書いてくれと、「モーストリークラシック」から頼まれた。嬉しい。

ならば合わせて、同じ五月下旬の連載「音盤時空往来」で、平和裡に合邦したオストマルクこと、旧オーストリアのウィーン国立歌劇場で一九三九年六月十日に、その人の臨席で行なわれた《平和の日》ライヴ盤を使って、初演当時の話が書けるではないか。

嬉しい。

此岸と彼岸を、劇場と音盤を、想いがかけめぐる。頭と心の夢幻能。

はたして何が書ける? 考えるだけでワクワクする。楽しみ。

開演前にホワイエで片山さんに遭遇。こういうときにこういうところでこの人に出くわす玄妙さ。「レコード芸術」休刊一号前の「レコード小説」のラストはどうも凄いものになりそう。こちらは読者として、とても楽しみ。

それにしてもシュトラウスって、ほんとうになんでも器用そうなのに、合唱の扱いは苦手だったらしいと実感。それなりに盛りあがる合唱作品は、オリンピック讃歌くらいなのではないか。

四月十三日(木)ターフェル!

春祭トスカ、ターフェルの強烈な悪魔的スカルピア。一幕後の休憩は、西洋美術館のあれを見ないわけにはいかない。

地獄の門。

――この門を入る者は、すべての望みを捨てよ!

四月十四日(金)景清の手

能の話。今年は三月から十月まで、七月を除く毎月、東京で大槻文藏の舞台を見ることができる。とても嬉しい。

今月は宝生能楽堂で銕仙会定期公演。

・能『景清』大槻文藏

・狂言『薩摩守』三宅右近

・能『杜若 恋之舞』鵜澤光

平家の侍大将として勇名を誇った、悪七兵衛景清。主家滅亡後に捕えられ、日向の国に流された。今では老いて盲目となり、源平合戦の物語を語る乞食(琵琶法師の原型)となっている。

景清が昔熱田で産ませた娘の人丸は、長じて鎌倉で遊女となっていたが、父に一目合いたいとはるばる訪ねてくる。父は屋島合戦での自らの奮戦を誇らしげに娘に語るが、すぐに我に返って老身を羞じ、「帰って我が後を弔え」と鎌倉に送り出す。

高齢のシテ方が、自らの思いを重ねるように個性を発揮する曲なので、いつも見応えがある。文藏も期待通りの素晴らしい舞台。

豪傑らしくはない。これまで見た景清は大口袴をはいて武者姿を連想させ、老いてなお逞しい、武張った外観が多かったが、文藏は着流しの痩せた姿で、ひたすらに落ちぶれた有様をまず示す。

娘との再会に涙する場面にも、しっとりとした哀感。

しかし合戦譚の場面では、上衣を右肩だけ脱ぐことで、甲冑姿を暗示する。

「いで其頃は寿永三年三月下旬の事なりしに。平家は船源氏は陸。両陣を海岸に張つて、たがひに勝負を決せんと欲す」と謡いだした瞬間、声に張りが出て空気が一変し、琵琶法師が戦場を言葉の力で描き出していく調子となったのは、まことにお見事。

最後、鎌倉に帰る人丸が自らの前を通りすぎる瞬間、「くらき所の燈、あしき道橋と頼むべし」で、左手を人丸の右肩に乗せ、盲者が道を案内してもらう姿勢で数歩だけ共に歩む。しかし「さらばよ留る行くぞとの、只一声を聞き残す」で景清は足を止めて留まり、先へ行く人丸を見送る。背中の寂しさ。

手が肩に乗ったのは、ほんの数歩の間だけ。しかし娘は、その瞬間の父の手の感触と温もりを、生涯忘れるまい。そして、自らの子にその思い出を語り続けることだろう。景清が「しころ引き」の剛力の記憶を、娘に語ったように。

景清の生、人丸の生。語り継がれて時を超える物語。瞬間のなかに、無数の人の生がつまっている。

こういうことを、一瞬のわずかな動作で想像させてくれるのが、能の醍醐味。文藏を見る醍醐味。

文藏は、橋掛りの演技も大切にする。曲が終わって退場のさい、杖を頼りに歩く盲目の景清が斜めに進んでしまい、欄干に当たりそうになったところを、後ろを歩いていた里人(ワキ)が駆け寄り、方向を直してやる演技を加えた。

七年前にこの曲を初めて見たとき、喜多流の塩津哲生は、竹杖の先で先を探る音を聞かせながら、たっぷりと時間をかけて橋掛りを去っていった。景清の果てしのない孤独の闇が、その音に象徴されていた。

文藏の景清はそうではない。狷介なこの老人が、里人に見守られながら生涯を送るだろうことが、この一事に暗示される。それぞれの景清。

橋掛り上の演技といえば、この晩二番目の『杜若』の鵜澤光も、私が初めて見る工夫を見せてくれた。

序の舞の途中で、橋掛りの一の松あたりまで行き、左手を頭の上まで高くあげる。そのまま面をうつむかせると、左袖の陰に隠れる格好で、面が闇に沈む。再びあげると、今度は闇から浮かび上がったようになる。とても効果的。

能舞台だと屋根の全周から照らされているから、翳をつくることはできない。しかし狭い橋掛りならそれができる。

おそらく誰か先達が思いついた手法なのだろうが、私は見たことがなかった。面白い。

四月二十三日(日)

国立能楽堂で観世九皐会別会。

・能『住吉詣』鈴木啓吾、観世喜正

・連吟『熊野』観世喜正、光岡良典、久保田宏二、柴田孝宏、坂井隆夫、深津絋

・狂言『二人袴』山本東次郎、山本則重、若松隆、山本凛太郎

・仕舞『誓願寺』観世喜之

・能『望月 古式』遠藤喜久、坂真太郎 坂瞳子、森常好、山本則秀

四月二十六日(水)若手の能

銕仙会能楽研修所で「青山能」。

・狂言『飛越』野村裕基、野村萬斎

・能『融』観世淳夫

ワキ:野口能弘 アイ:野村太一郎

笛:八反田智子 小鼓:曽和伊喜夫

大鼓:亀井洋佑 太鼓:小寺眞佐人

地頭 長山桂三

銕之丞の嫡男、淳夫がシテ。地謡も三役も若手主体の演能なので、ひたむきさが何よりの魅力となる。『融』はやはり何度見ても飽きない名作。前場のシテとワキの対話、心の交感は本当に美しい。力と張りのある地謡も気持ちよかった。

自由席で完売というので、うまく席がとれるか不安だったが、早めに行けたので問題なし。最寄り駅の表参道にある桃林堂で、名物の小鯛焼と五智菓を買う。美味。

四月三十日(日)ソッリマ週間

ここまでの四月下旬の一週間ほどは、「ジョヴァンニ・ソッリマ・ウィーク」になった。

イタリアはシチリア生まれのチェリスト、ソッリマ。クラシック奏者としても優れた技術の持ち主だが、ジャンルを自由に越境する名手で、作曲家としても知られる。

自分も二〇一九年にミューザ川崎で、藤岡幸夫指揮東京シティ・フィルと共演したドヴォルジャークのチェロ協奏曲を聴き、「生き生きと歌い、飛び跳ねていく」、「八艘飛びのような軽快自在な演奏」に圧倒された。

コロナ禍による二回の延期をへて、ようやくの来日。まずは二十二日にみなとみらいで、原田慶太楼指揮日本フィルと再びドヴォルジャークのチェロ協奏曲。

今回も鮮烈だったが、思わぬアクシデントがソッリマの才能をいっそう発揮させることになった。首席ファゴットの楽器に故障が発生、修理のため第一楽章後に袖に入って、演奏が中断したこと。

原田から事情を聞いたソッリマは、弦に音を出すよう求めると、それに合わせて同じドヴォルジャークの旋律(たぶん《民謡風の調べで》)を静かに奏でる。ひき終えてもまだ戻ってこないので、一転してニルヴァーナの曲(たぶん《スメルズ・ライク・ティーン・スピリット》)を、ノリノリの無伴奏でひきまくる。

お客を沸かせたところに、ファゴットが戻ってきて再開。原田がここでふり返り「まだドヴォルザークです」と客席に声をかけて、さらに空気を和ませる。

ハプニングを楽しみ、利用して歓びに変える、芸人の鑑みたいなアドリヴ。気の持ちよう一つで「ピンチはチャンス」になるのだなと感服。

次は二十四日に九段上のイタリア文化会館で「音楽の友」のためにインタヴュー。意外にも仲がいいというムーティのこととか、面白かった。

この日は、その後にここでドキュメンタリー映画『氷のチェロ物語』の上映会もあった。アルプスで切り出された氷で作ったチェロを、北のトレントから南のパレルモまでイタリアを縦断して演奏するツアーのロード・ムービー。坦々と進むのにけっこう面白くて感動的。本人登場のアフタートークでは四曲もソロをひいてくれて、さらに大満足。

午後のインタヴューから夜の上映会まで時間があいたので、九段坂を下って夕食。途中、かつての九段会館の玄関部分だけが残っているのが見えたので行ってみる。ここに来るのは高校のときの何かの行事以来だから、四十三年ぶり。

九段会館は旧称が軍人会館。前庭に弥助砲があるというので探すが見つからない。そういや途中に錆びた門柱みたいなものがあったなと戻ると、それだった。前半分で六十~七十センチくらい。拍子抜けするくらい小さい。

弥助砲とはフランスの四斤山砲の国産版。作ったのは大山弥助、のちの陸軍元帥大山巌。こんなものだったのかと思いながら九段坂を上ると、今度は馬上の大山巌元帥の立派な銅像が。

道を渡れば靖国神社、このあたりは今も軍人の亡魂がいるところなのだなと、あらためて納得。なんというか、大山巌をシテとする新作夢幻能、修羅能の影を見かけたような気になる。

なにしろ九段坂とお堀に靖国、「坂」と「水」と「神社」、「異界との境界」の典型的な装置が三つもそろっていて、夢幻能の舞台にふさわしい空間。異界をかいま見るワキになったような気分。クラシックの周辺で口を糊している人間としては、《ドン・ジョヴァンニ》の石像の場とかを最初に連想しないといけないのだが(笑)

二十五日は、いただいた今回の来日公演のプログラム(ディスコグラフィなどもついた力作!)を読みながら、愛聴盤「クランデスティン・ナイト・イン・ローマ」を聴きなおす。二〇一六年ローマでのライヴで、実演でのソッリマの魅力がとらえられている。

ハイドンのチェロ協奏曲第一番の二楽章のあとに、『その男ゾルバ』の主題によるソッリマ自作の長いカデンツァが挿入され、観客の手拍子が入ったり、最後にニルヴァーナが演奏されたり、二十二日の即興を彷彿とさせる。

そして三十日、浜離宮朝日での無伴奏リサイタル。期待以上の楽しさ。バッハなどでは湾曲したバロック弓を用い、ソフトで温かい響きを出す。自作はモダン弓で立ち上がり鋭く。さらにアンコールでは頭にマラカスがついた弓、最後は割箸を弓にしてひいてみせ、自由自在。

五月十日(水)劇的交響曲の末裔

十~十四日は充実した演奏会が連続。重なってあきらめたものも複数あった。

十日はサントリーホールでプレトニョフ指揮東フィルのラフマニノフ演奏会。《岩》《死の島》、そして交響的舞曲。二月に同じコンビで聴いたマンフレッド交響曲が素晴らしかったので楽しみにしていたが、期待通りの素晴らしさ。

密度の濃いファンタジーで、ここにもベルリオーズからつながる劇的交響曲~交響詩の流れが感じられる。《死の島》にもグレゴリオ聖歌の《怒りの日》に似た音型が出てくるが、一九〇九年の作曲時点では、この聖歌のことをまだ知らなかったという。

では、ラフマニノフはベルリオーズの幻想交響曲のことも知らなかったのだろうか。ちゃんと調べていないのでわからないが、ラフマニノフがいくつかの自作でこの音型に込めようとしたものは、黙示録の「最後の審判」の世界よりも、幻想交響曲終楽章のサバトの夜のイメージから来ているように自分は感じる。

プレトニョフの演奏はまさにそれを裏付けてくれる印象だった。それは交響的舞曲の第三楽章でさらに明確になった。悪魔と魔女の乱痴気騒ぎ。《イタリアのハロルド》最後の、主人公を殺したあとの山賊たちの狂騒に通じるもの。自分が死んでいなくなっても、世界はお構いなく最後の日まで馬鹿騒ぎを続けていく、という感じか。

最後がドラの残響で終わるのは、曙の光に照らされた瞬間に魔が消えてしまうような、《はげ山の一夜》的終わり。

この曲を作曲したときにラフマニノフが念頭に置いていたはずの、一九四〇年前後のアメリカのオーケストラの艶麗な響きも、この演奏からは濃厚に感じとることができた。コーンゴールド的な響きもある。ロシア的なものとハリウッド的なものの合成物。

五月十二日(金)反戦三部作

東京文化会館で山田和樹指揮東京都交響楽団による三善晃の「反戦三部作」。

ラフマニノフが交響的舞曲を書き上げてから数年後の特攻隊の遺書など、「怒りの日」そのものみたいな、しかし《怒りの日》をもたない、非キリスト教的レクイエムに始まり、喪失を嘆き恨む《詩篇》をへて、刹那的な怒りを永遠のそれへと純化させていくような《響紋》へ。これは日経新聞に書く。

五月十四日(日)シュトラウス

サントリーホールでノット指揮東響による《エレクトラ》。ガーキーの強烈な歌。オーケストラも《サロメ》より安定し、歌手とのバランスもより整った。演奏会形式だと、三群にわけられたヴァイオリンの動き、さらにヴィオラの半分がヴァイオリンに持ち替えて第四ヴァイオリンとなるところなどがはっきり見てわかるので、とても面白い。

吉田秀和はこの作品を絶賛しつつ(日本でシュトラウスのオペラの真価を認識した、ほぼ最初の音楽評論家だった)、エレクトラとオレストの再会部分が、なぜあんなに伝統的な甘美な音楽に回帰してしまうのかわからないと疑問を呈していたが、第四ヴァイオリンが最初に出るのは、まさにそこのところ。

シュトラウスは、まさにそこをこそ、思いっきり、最大限に、甘美に響かせたかったのだ。苦虫をかみつぶす吉田の顔が目に浮かぶようで、すげえ面白かった(笑)。

一方で、この弦の細かい分割こそ、二十三声部の《メタモルフォーゼン》につながるのかと納得したり。

シュトラウスの一幕物の特徴についても考える。

エレクトラはずっと同じ場所にいて動かない主人公。蟻地獄のようでもある。他の登場人物が、まるでその預言を聞きたがるかのように、会話しに来る。

そして、エレクトラには言葉があるだけで行動はない。やせ衰えて、幽鬼のようになっているから。いや、ひょっとしたらもう、実体のない幽鬼なのではないか。オレストに斧を渡せないのは、実在の肉体として触れることが不可能だからなのではないか。

見方を変えると、他の人物がそれぞれに抱く妄念としてのみ、存在するエレクトラ。それぞれに見る幻影としての姿、それぞれに聞く幻聴としての言葉。それだけにすぎない、しかしそれゆえに現実の惨劇を生む、恐るべき幻。

サロメもやはり、一つの場所から動かない。その点は似ている。しかし彼女には本能的な、根源的な、言葉と行動をもたらす自らの意思がある。

それから、約三十年後の《平和の日》との対比も考える。《平和の日》も一つの場所しか出てこないが、登場人物や音楽によって説明され描写される、外の世界が明白に存在している。

この点がとても映画的。つまり映画だったら、外界を実際の映像として見せるだろう。遠景の市民や攻城軍の動きにカメラを切り換え、視点を変化させて、モンタージュするだろう。そうした、映画によって確立された作劇法が、《平和の日》には明らかに反映され、想像させるようになっている(映画『アレクサンドル・ネフスキー』が同じ一九三八年公開であることも思う)。

《サロメ》と《エレクトラ》にモンタージュはない。モンタージュしてもかまわないけれど、なしでもできる。それがまだなかった時空に属しているものだから。二十世紀のテクノロジーの加速度的な変化がそこに象徴されているようで、面白い。

五月十五日(日)どうする家康

ネットではあまりいい評判を見かけないが、自分は今年の大河ドラマ『どうする家康』、楽しんで見ている。

脚本も演出も美術もマンガチックだけれど、これはこれでいい。後半生の成功から逆算して、前半生の弱さと学びを強調し、伏線とするつくりも楽しい。

浜松城を素通りするふりをして籠城軍を三方ヶ原に引っぱりだした信玄の戦術は、のちの関ヶ原で真似することになるんだろうし、姉川では関ヶ原の小早川に先んじて鉄砲で信長から撃たれていたし(笑)、義元時代の駿府を理想としたからこそ、大御所時代は駿府に住むのだろうし。では信長や秀吉からは何を学ぶのか、何を反面教師とするのかと予想するのも楽しい。

寺島しのぶの語りは、竹千代(家光)に聞かせる於福(春日局)ではないかとネットで推測した人がいるそうだが、なるほどそう考えると「我が神の君」との落差が楽しい。

山岡荘八風の、昭和までの東照神君説話(大河では滝田栄がやった)とはまるで別物だが、この家康が先日再放送していた『葵 徳川三代』の津川雅彦の、老獪でエッチな爺さんになりおおせるのかと思うのも楽しい。

でも、何より好きなのは美術。ファンタジーを交えながら、戦国時代の城塞や町を再現しているのが好き。

そして、今回の「厭離穢土欣求浄土」の旗の書体は、ほれぼれするほどに美しい。固くなく優美さがあって、「来世ではなく現世に浄土を」という根本テーマを、見事に具現化している。

さらには、かなりとんがった衣裳デザイン。本多平八郎と端切れをつなげた榊原小平太の甲冑の対照は、とてもよかった。一人一人の衣裳が個性的で面白い。

武田信玄の諏訪法性の兜と赤い陣羽織のデザインも素敵だし、それを勝頼に継承させたのもナイスアイディア。勝頼は諏訪氏を継いでいたのだから、これをかぶって不思議ではない。しかも、歌舞伎の連獅子か能の石橋をヒントに、白頭と赤頭の父子にしているのが楽しい。

五月二十六日(金)音に聴け指環

池袋のあうるすぽっとにて、「音に聴け指環」と題して、デッカ盤ショルティの《指環》の歴史的意義について、日本ワーグナー協会の例会でしゃべる。二〇〇七年以来、じつに十六年ぶり二回目。

素晴らしい音でリマスタリングされたショルティ盤への協会員の関心は高く、満員の盛況でありがたいかぎり。

若い世代の会員は映像つきが当然で、音だけ聴くという習慣がないとか。しかし、耳だけで得るものはたしかにある。

五月二十七日(土)げにかの人は

川口にてアントネッロによるバッハの《マタイ受難曲》。楽器編成に工夫を凝らし、生き生きとして充実。「げにかの人は神の子なりき」の光。

五月三十日(火)芸術と愛を讃える者

国立能楽堂にて、開場四十周年記念の特別企画公演。

・能『源氏供養 舞入・語入』大槻文藏 福王和幸

・狂言『舟船』山本東次郎

・能『檀風』大坪喜美雄 宝生欣哉

能二番と狂言のシテは人間国宝の揃い踏み。開場四十周年を祝う公演が本格的に始まるのは九月だが、ワキ方に重点を置いた豪華な予告篇。

『源氏供養』は、偽りを言ってはならないという仏の教えに反して、紫式部は狂言綺語、すなわち架空の物語を書いたために地獄に落ちたという、中世の説を下敷きにしたもの。

近江石山寺門前で安居院法印(ワキ)は、里女に身をやつした紫式部の霊(前シテ)に、光源氏の供養を頼まれる。そこで供養をしていると、生前の姿で紫式部の霊(後ジテ)が現われ、願いを書いた巻物を託す。法印が巻物をひらくと、「そもそも桐壷の、夕の煙速やかに、法性の空に至り、箒木の夜の言の葉は、終に覚樹の花散りぬ。空蝉の、空しき此世を厭ひては、夕顔の…」と、源氏物語の五十四帖の題名がよみこまれている。

このあたり、世阿弥の夢幻能の構成と詞章の魅力をよく知っていて、源氏物語もまた大好きでたまらない趣味人が作った能、という感じがする。しかもその趣味性が独りよがりに終わらずに、好感度高く、観客の共感を誘うのが魅力的。

供養によって光源氏も紫式部も救われて朝が来るが、そこで地謡が謡う。

「よくよく物を案ずるに、よくよく物を案ずるに、紫式部と申すは、かの石山の観世音、仮にこの世に現はれて、かかる源氏の物語、これも思へば夢の世と、人に知らせんご方便、げに有難き誓ひかな、思へば夢の浮橋も、夢の間の言葉なり、夢の間の言葉なり」

ここがこの能の肝だと思う。紫式部の正体は、石山の観世音菩薩。人の姿を借りて架空の物語を書くことで、現世もまた一場の夢に過ぎないと教えようとしたのだと、最後の最後に逆転させる。救いを求める者こそ救う者。煩悩即菩提、色即是空。夢から醒めた法印がそう考えたという結びかた。

ここで舞台に座っていたシテが、立ち上がって橋掛りへ歩む。その一瞬に、紫式部から菩薩へと変身する。これを姿勢とたたずまいの変化だけで観客に想像させるあたり、さすが大槻文藏の喚起力。

この見事な演技があるからこそ、紫式部はじつは観世音菩薩でしたという論理の大跳躍、アクロバットに説得力が生まれる。

仏教的な解釈だけでなく、芸術とは、諸行無常とそれゆえの生の煌きを教えてくれるものなのだ、という芸術賛美の能ともとれる。

『檀風』は芝居風の、登場人物の多い劇能。シテは最後に「救いの神」たる熊野権現として唐突に登場する。デウス・エクス・マキナ的なこの手法は、古い能に多いものらしい。活躍するのはツレ、子方、ワキ、ワキツレ。なかでもワキにとってとても重要な曲だという。

この曲はいろいろ気になる点があるので、見てみたいと思っていた。太平記を原作として、能では珍しく鎌倉時代末を扱っていることや、中世以来の日本人が偏愛してきた仇討物ではあるが、討つ相手に納得しにくい点があることだ。

後醍醐天皇の腹心、壬生大納言資朝(ツレ、日野資朝)は謀叛の罪で幕府に捕えられ、佐渡の御家人、本間三郎(ワキツレ)の館に預けられている。

資朝の子、梅若(子方)は山伏の帥の阿闍梨(ワキ)に伴われ、父に会うべく都から本間の館を訪ねる。しかし資朝は息子に累が及ぶのを恐れ、子などいないと本間に嘘をついて、会おうとしない。

鎌倉の命で死罪が決まり、資朝は浜辺に引き出される。そこに現われた梅若を見て、資朝はついにこらえきれず、あれは自分の子だ、危害を加えずに都へ帰してくれないかと懇願すると、本間は弓矢八幡に誓って、快く請け合う。

資朝が首討たれた後、阿闍梨は遺骸をもらい受ける。掛絡(略式の袈裟)などを遺骸に見立てるのだが、抽象化された動きの中に生々しい具象性が感じられるのが能ならでは。ここが、ワキ方の秘事だというのも納得。さすが宝生欣哉。

本間はその後、梅若を船に乗せて都まで送り届けるから、今晩は我が館に泊まれと阿闍梨に告げる。さらに家臣たちにも、疲れたろうから夜は警護を解いて家で休め、自分も寝ると声をかける。

本間は、客人にも家臣にも気配りのきく、誠実で立派な武士なのだ。

ところが梅若は、本間を父の仇として討つと言い出す。

それはおかしい、本当の仇は鎌倉の北条相模守(高時)であって本間ではないし、こんな島国で人を討っても逃げ場がないと、阿闍梨は当然の理屈で諫める。しかし梅若は聞かない。父に手をかけた者こそが仇だ、一命を捨てても討たずにはおかない、と言い張る。

どう考えても、血気に逸った幼児の短慮。ところが不思議なことに、命懸けというなら仕方がない、協力しようと、阿闍梨はあっさり折れてしまう。もし討ち損じたら、刺し違えて一緒に死ぬから安心しろ、とまで言い出す。

阿闍梨の盲愛。ここにこの能のポイントがある。盲愛ぶりを示すべく、作者はあえて梅若に無茶な主張をさせているのではないか。理性を超越する愛。

そして本間は、親切心が徒となって易々と討たれてしまう。早打(アイ)が登場、二人を逃すなと触れ回るが、その早打も、子供はともかく、大の大人の阿闍梨までが、どうしてこんな見当違いの仇討に賛成したのかと、首をかしげる。

中世らしい稚児愛、稚児信仰なのか。はっきりそうとは書かないのは、中世人にとっては自明のことだからか。

阿闍梨の一途な愛は、ついに奇蹟まで起こす。

浜まで逃げてくると、ちょうど東風が吹いて、舟が出帆しかけている。児だけでも乗せてくれと阿闍梨は懇願するが、棹差(ワキツレ)は無視して船出する。

ワキ「頼みたる船は遠ざかる、追手は後より近づく、さて御身の命をば、何と仕り候ふべき。や、きつと案じ出したる事の候、この年月権現に仕へ申す行徳も、かやうの時のためにてこそ候へ、三熊野を海上に勧請申し、並びに不動明王の索にかけて、あの船祈り戻いて乗せ申さうずる間、御心安く思し召され候へ、やあその船まことに戻すまじいか」

棹差「また何事やらん申し候」

ワキ「誠に戻すまじいならば、不動明王の索にかけて祈り戻そう」

棹差「山伏は物の気をこそ祈れ、船祈つたる山伏は珍しう候」

ワキ「おう、何と言ふとも悔まうぞ、悔むな男」

地謡「台嶺の雲を凌ぎ、台嶺の雲を凌ぎ、年行の、功を積むこと一千余箇日、しばしば身命を捨て熊野、権現に頼みをかけば、などかしるしのなかるべき。一衿羯羅二制多伽、三に倶利伽羅七大八大金剛童子」

この部分、詞章を読むだけでも、梅若を助けようという阿闍梨の覚悟がひしひしと伝わってくる。

懸命の祈りに応えて熊野権現(シテ)が出現、東風を西風に逆転させ、舟を吹き戻す。次いで東風に変えると若狭まで吹き送り、梅若を無事に都に帰す。

能の詞章にはないが、おそらく阿闍梨はこの奇蹟と引き換えに、法力を使い果たして死んだのだろう。

佐渡には、日野資朝の一子阿新丸(くまわかまる、能では梅若と名を優美に変えている)が仇を討ったとき、逃亡を助けて処刑された、大膳坊なる山伏を祀る大膳神社があるという。帥の阿闍梨のモデルだろうから、かれはここで死んだと考えるのが自然だ。

「身命を捨て熊野、権現に頼みをかけば、などかしるしのなかるべき」と阿闍梨は祈る。熊野権現は、生命を懸けるほどに深い愛の具現化なのだ。

「人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない」

という、イエスの言葉を連想する。

稚児愛、と書けば、否応なく邪推も招くだろう。しかしこの能では、ともかくも純粋な、いや純烈な――第三者に迷惑をかけるほどの――強い愛が描かれている。阿闍梨だけでなく、本心に背いて嘘をつき、息子を守ろうとした資朝の愛もそうだ。さらに考えようによっては、本間もまたわざと隙を見せ、梅若に討たれるままにしたのかもしれない。

愛の凄まじさを描く能。

『源氏供養』も『檀風』も、中世仏教社会の限界、中世的迷妄の枠の中にあるようでいて、かたや芸術の力、かたや凄まじき愛と、六百年の風雪をものともしない、現代も変わらぬ永久不変のテーマを持っている。これぞ能の尽きぬ魅力。

六月三日(土)ベートーヴェンの偉大

「目に青薔薇 耳ベートーヴェン 初エリアス」(お粗末)

東京の音楽界に夏の到来を告げる、六月のサントリーホールのチェンバーミュージック・ガーデンが今年も始まった。

毎年目玉となるのは、ベートーヴェンの弦楽四重奏全曲チクルス。今年は意外にも初来日となるイギリスのエリアス四重奏団。派手ではないが以前から好きな団体なので、ナマで聴けてうれしい。

台風一過の今日が初日で、一、三、十五番の三曲。

やはりベートーヴェンの弦四はアルファにしてオメガ。自分も究極的にはここだと毎年聴くたびに思う。ベートーヴェンの数知れぬ偉大な独創の中でも、緩徐楽章を崇高なものにしたのは(後世への影響を含めて)特にすごいと思うが、なかでも弦四の緩徐楽章はその頂点。心の澱を洗い流し、清めてくれるような。

第一番のアダージョからして、初期とは思えぬほどに異様に充実して深いし、十五番の「リディア旋法による、病より癒えたる者の神への聖なる感謝の歌」ときたらもう、どんな言葉も光を失う。

四人の人間が心と技を合わせて、目の前に紡ぎだしてくれる。そして片端から消える。はてしなく深く遠く、幻のごとく儚い響きと歌。いま生まれていま消える、それゆえに尊い。実演だからこその霊的な力。永遠だの無限だの宇宙だの、そんな恥ずかしい言葉を用いずにはいられなくなる。

エリアスQは、ありがたいことに緩徐楽章が特にいい。これから十四日まで、通うのが楽しみだ。

六月四日(日)大槻文藏の頼政

観世能楽堂で観世会定期能。

・能『頼政』 大槻文藏 宝生欣哉 山本泰太郎

・狂言『口真似』山本則孝

・仕舞 観世三郎太、山階彌右衛門、観世清和、武田宗和

・『一角仙人 酔中之楽』 藤波重孝 武田友志 林彩八子 林小梅 大日方寛

六月五日(月)総員退艦

能楽大鼓方の亀井忠雄さんが三日に亡くなられたとのこと。

昨日の『頼政』ではご子息の広忠さんが代演していて、意外に思ったところだった。舞台に重苦しい気分があるように感じたのは、あるいはそのせいか。

レコ芸休刊に向けて総員退艦命令が下るなか、執筆者たちは編集者よりも一足先に大海原へ。

休刊号では、プラッソン指揮の《パリの生活》と、クレンペラー指揮の《ローエングリン》第一幕への前奏曲の話を書くことができた。

この二つは出会ってからほぼ四十年、私の「無人島ディスク」なので、約二十八年間のレコ芸執筆歴の締めくくりとなる、退刊前最後の仕事でまた紹介できたことは、とてもとても嬉しいこと。

あとは、戦艦レコ芸号が最後の出撃をして、満身創痍で沈んでいく姿を、海上の小さなボートから見送るだけ。

こうして大艦巨砲主義の時代は終わっても、まだひと暴れはできる。

ゼーアドラー号でもエムデン号でも、アトランティス号でもいい。その出撃の日が、執筆者再集合を告げる信号旗がそのマストにひるがえる日が遠からず来ることを、願うのみ。

六月二十日(火)二つのニュース

「悪いニュースと、いいニュースがあるんだけど、どっちから聞きたい?」

こんな外国映画みたいな言い回し、現実の生活で口にすることなんてないと思っていたが、六十年間生きてきて今日、初めて使う場面が来た(笑)。

悪いのもいいのも、両方ともかなりのインパクトがあるものだからこそ、天秤に載せて、差し出してみたくなる。

自分にもそんな機会がくるとは。

そして、両方を告げたあとの、心地のよさに驚いた。辛いのも嬉しいのも激しさが和らぎ、心が穏やかに澄んでくる。話す自分も、聞く相手も。

心の凪。プラマイゼロは、けっして元の木阿弥ではない。もっと肯定的で、能動的な平穏。

偏らない、こういう心の状態でいられることこそ、いちばんの幸せなのかも。

六月二十一日(水)ギターのティボー

ハクジュホールで、ティボー・ガルシアのリサイタル。四年ぶりに聴けたが、期待をはるかに上回る素晴らしさ。ギターの音色と響きの可能性を究めていく多彩さはさらに増して、千変万化する万華鏡のよう。ふだんはそんなにギターを熱心に聴いてない自分でさえ、この音にはただただ聞きほれる。

しかも四年たって、それが響きの遠近感と表現の深さにつながってきた。まさしく天才。ひとりオーケストラ、ひとりオペラみたいな《ロッシニアーナ》も凄かったが、リズムとスケールにひたすら圧倒されたのは《アストゥリアス》。前回の王子ホールでは感心するのみだった《アルハンブラの思い出》のしたたるような美音の滑走が、今回は平凡に聴こえてしまったくらいに、その前の《アストゥリアス》の演奏は深遠で凄かった。

ハクジュホールという、ギターを聴くには最適のホールだったことも大きい。来年以降も間を置かずに来てくれそうなので、とても楽しみ。

六月二十四日(土)休刊号特設売場

すみだトリフォニーでデュトワ指揮新日本フィル。集中と緊張、華麗にして轟然たる響きの快感。幻想交響曲という、ベートーヴェンの死後三年で生まれたとはとても思えない、とてつもない異形の音楽に震撼する。

その前に、タワーレコード新宿店に寄って、話題のレコ芸休刊号特設売場を見に行ってみたら、早くも完売。

「在庫ございません。次回入荷もございません」

二十二日にオペラシティのくまざわ書店に行ったときは平積みだったが、さすがタワーは足が速いのか。

穴埋めにバックナンバーや他の雑誌が置かれた棚を見ながら、能の『屋嶋』の最後の詞が頭に浮かぶ。

「春の夜の波より明けて、敵と見えしは群れいる鴎、ときの声と聞こえしは浦風なりける。高松の朝嵐とぞなりにける」

六月二十五日(日)堪えがたい調和

池袋でミンコフスキと東京都交響楽団によるブルックナーの交響曲第五番。ほんとうに素晴らしかった。仰々しく勿体ぶった独善とは無縁の、流動する生命力にみちたブルックナー。

倍管の木管群が随所でベルアップするのも効果的だったし、金管が威圧的ではなく、華麗軽快に、フランス風に響いたのも素敵だった。これらを含め、高い技術を持つ都響の楽員たちが献身的に演奏したのも気持ちよかった。

そして全曲の頂点をコーダにおく設計もお見事。シャルク版のようなバンダがなくても、それに負けない力と輝かしさに満ち満ちたクライマックス。このコンビのブルックナーも零番、三番に続いて三曲目、さらに続篇も期待したい。

ところで、この曲のコーダで思い出すのが、一九三九年四月二十日ベルリンでの、ヒトラー五十歳の誕生日式典のニュース映画。

八分四十五秒あたり、総統官邸を出たヒトラーを先頭とする特製ベンツの車列が、ウンター・デン・リンデンを通ってブランデンブルク門の下を抜けた場面から、歓声に混じってこのコーダがフェードインしてくる。戦勝記念塔に向かってティーアガルテン内の道路に整列する歩兵や装甲車の脇を走る場面で、金管のコラールが勇壮に鳴りわたっていく。

そして、クライマックスは十分三十秒あたりから、席に着こうとするヒトラーの動作と、音楽の最後の数音が絶妙にシンクロしてしまうところ。この編集をやった監督は、してやったりと楽しくてしょうがなかったろう。

あまりにも見事に合っている。この映画の他の部分で使われているロッシーニよりも、ワーグナーよりも。かつて映画監督のジーバーベルクは、ナチスの映像とワーグナーの音楽は調和しますねときかれて、「調和します。……堪えがたいほどに」と答えていたが、これも「堪えがたいほどに」調和している。

もちろん、ブルックナー本人はあずかり知らぬものなのだが、音楽のもつ力、その危険さに無自覚であってはならないと心を衝く映像。

この演奏はフル編成らしいからSPの転用だろう。とするとベーム&ザクセンか、ヨッフム&ハンブルクか。どちらも出てまもない時期の盤。

そのあとのパレード場面は、音楽的には行進曲ばかりだが、Ⅰ~Ⅲ号戦車とか八十八ミリ高射砲とか八トンハーフとかサイドカー部隊とか、かつてプラモデルで作りなじんだ軍用車両が並ぶ。

六月二十八日(水)琵琶之会釈

銕仙会能楽研修所で青山能。

・狂言『文山立(ふみやまだち)』 山本則秀 山本凜太郎

・能『蝉丸 替之型』 鵜澤光、観世銕之丞 大日方寛 山本則重

銕仙会の本拠地にある舞台は、二百席と小ぶりで親密な空間なのが魅力。靴を脱いで、畳の上の座布団に座るというのも現代では新鮮。ただ青山能は自由席なので、開演前に気が急くのだけが面倒。

『蝉丸』では、途中の笛のソロが印象的だったが、終演後の谷本さんによる能楽小講座で、琵琶之会釈(びわのあしらい)という、琵琶の響きを真似たものと教わる。このように小書「替之型」には多くのヴァリエーションがあるそうだ。今回は逆髪の鵜澤光、蝉丸の銕之丞の両シテ。これも飽きのこない名作。

六月二十九日(木)

サントリーホールで、山田和樹指揮のバーミンガム市交響楽団。

ショパン:ピアノ協奏曲第二番(独奏:チョ・ソンジン)

エルガー:交響曲第一番

後半のエルガー、アンコールのウォルトンの《スピットファイア》前奏曲の熱演が印象的。

六月三十日(金)

トッパンホールにてコリヤ・ブラッハーのバッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ全曲演奏会第二夜。ソナタ第二番とパルティータ第一&二番。

力まず、味わい深し。

七月五日(水)東次郎の芸

国立能楽堂の七月定例公演。

・狂言『水掛聟(みずかけむこ)』山本則孝(大蔵流)

・能『砧(きぬた)』観世銕之丞(観世流)

二本ともこの季節にふさわしい選曲。そして、珍しいことにどちらにも山本東次郎が出るというのが、ファンである自分にとっては嬉しいところ。

国立能楽堂による『水掛聟』の要約。

「自分の田に水を引こうと、聟と舅は貴重な水を巡って大げんかに。駆けつけた妻は二人の仲裁に入りますが…」

稲が穂をつける七~八月の出穂の時期は、田にはたくさんの水が必要になる。舅(山本東次郎)が見ると、自分の田は涸れているのに、隣の婿(山本則孝)の田はなみなみと水を湛えている。舅は頭にきて畦を壊し、自分の田に水を移す。翌日、田を見に来た婿は、逆に自分の田に水を引き込む。その翌日、舅がまた逆に…とくり返しているうち、ついに鉢合わせて争いとなり、水をかけあったり押し合ったり。

そこに嫁(山本凛太郎)が登場。父と夫がそれぞれに味方をしろというので迷うが、「きかねば追い出すぞ」という夫の言葉が決定打となって、夫の味方をして父を田の中に転ばせる。夫婦仲よく去るのを、舅が追いかけていって終わり。

妻が夫の家に残ろうとする点が、古代の妻問婚が中世に嫁入婚へと変わっていった、日本社会の変化を象徴しているという見方もできるらしい。

最初から最後までいる舅のほうが主役みたいなのだが、こちらはアド。婿がシテなのは勝利を収めるからなのか。しかしやはり中心は舅の東次郎。

争う場面も笑えるが、東次郎ならではの芸は、水を自分の田に引いたあと、生気を取り戻す稲を見て喜ぶ場面。何気ない語りなのに、青々とした稲が水面に照り映えている、その風景が目に見えるような気がする。

真夏の青空と、緑の稲と土に水。

劫を経た能楽師ならではの、素晴らしい喚起力。そしてこういうとき、東次郎の表情からは、本当に生命を尊び、愛おしんでいるという思いが伝わってくる。人や動物にとどまらない、山川草木あらゆる生命への愛。生命に満ちた天地のあいだに、自らもある歓び。

もちろん、この慈愛の心がこの狂言では、自分の田さえよければいいという、きわめて狭量な人間に宿っているというのが、笑えるわけだが。

続いて『砧』。

「訴訟で都にいる夫の帰りを待ち続ける妻。砧を打ち寂しさを慰めますが、夫が今年の暮れも帰らぬとの知らせを受け、絶望し亡くなります。孤独の悲しみと夫婦の情念を格調高く描く、世阿弥晩年の名作です」

東次郎はアイ。能のアイは、中堅から若手が担当することが一般的だが、国立能楽堂の主催公演では、しばしば人間国宝クラスが出てくるのが嬉しい。力みのない、自然な真情のこもった語り。

それにしても『砧』は名作。

帰らぬ夫を慕い、孤閨を嘆く妻の思いが「邪婬の業」、妄執とされて地獄に落ちるというのは、現代の感覚では納得いかないが、それぐらいに深いのだということはわかる。

この夫への偏愛は、『水掛聟』での妻の思いと通じているともいえるわけで、季節感以外にもこの二作には共通点がある。この組み合わせの妙も、国立能楽堂らしい仕掛け。

そして、世阿弥の詞章の響きと意味の格調高き美。

なかでも今日は、七夕にちなんだ部分が印象に残る。

「かの七夕の契には、ひと夜ばかりの狩衣、天の川波立ち隔て、逢瀬かひなき浮舟の、梶の葉もろき露涙、二つの袖や萎るらん、水蔭草ならば、波うち寄せよ泡沫」

なんとも哀しく官能的。

七月六日(木)初蝉

明けて今日六日、四ツ谷の堀の木々から、今年初めての蝉の声を聞く。

通りかかった星乃珈琲では「星乃七夕祭り」。昨年やっていたという、天の川を模して金平糖とクリームが乗った「七夕珈琲」なるアイスコーヒーは、残念ながら今年はやっていないらしい。

仕方ないので、七夕スペシャルBOXを買い、織姫ブレンドと彦星ブレンドを並べてみる。ひと夜ばかりの狩衣。

七月七日(金)WSSの舞台版

七夕なら『ウエスト・サイド・ストーリー』(WSS)だぜ! というわけで(なぜだ)、シアター・オーブへ。

渋谷のオーブに来るのは二〇一七年七月以来六年ぶり。そのときもWSSの舞台版を見にきたのだった。舞台版WSSはその後、二〇一九年九月に豊洲のステージアラウンドでも見ている。いずれも感想をそのときの可変日記に書いた。

やはり舞台版の音楽は映画版よりもいいし、実演と時空を共有する感覚も嬉しい。

客席が回転する最新の舞台装置を駆使して、現代の視点から演出にも手を加えていたステージアラウンド版に対し、昨年ミュンヘンで初演されたという今回の舞台は、同じオーブの二〇一七年版同様に、総体的にはジェローム・ロビンズのオリジナルに近い。

コンパクトな装置の下部には車輪がついていて、人力での移動が簡単。ツアー公演もやりやすそう(実際、このあと高崎と大阪に巡業する)。その点も二〇一七年版と共通するが、あのときは簡素な骨組だけで工事現場の足場風だったのに対し、今回はもっと写実的で、五〇年代のニューヨークっぽい。

マリアを含めてシャーク団の役者がみな中南米系らしいのは、いかにも現代のポリティカル・コレクトネス。セリフもスペイン語訛りが強い。「マリア」と呼びかける言葉のアクセントも、トニーのそれとアニタのそれで明確に違う。

女性陣は群舞がうまい。ジムのダンス場面で女性が加わった瞬間、動きに鮮やかなキレが出た。舞台版なので女性のみが歌い踊る〈アメリカ〉も素晴らしい。

男性陣も擬闘や演技が巧みで、歌のアンサンブルもいい。いままで、ドラマの流れを停滞させる印象で苦手だった〈クラプキ巡査〉を、じつに自然にドラマの中に入れて演じてくれたのには感服。

映画版との最大の相違点、〈サムフェア〉の歌とバレエ・シークエンスは、やはりとても重要だと感じた。バーンスタインの音楽とロビンズの振付、このコンビによってこそ可能になったこの場面には、「届かぬものへの憧れ」という、この作品のエッセンスがつまっている。

トニーがマリアをリフトするなど、ロビンズの原振付ほぼそのまま。〈サムフェア〉は、今回はロザリア役の歌手が舞台外から歌ったらしい。

オケは舞台下のピットにバイロイト風に入っている。編成はほぼオリジナル同様で、ヴィオラ抜きの約三十人。

全体に拍手は適切に入ったが、第一幕のあとは、数人が断続的にしただけで、とまどい気味に明るくなる。まあ、死体が二つ転がっているだけの暗い舞台に向かって拍手する気には、あんまりなれない。これが、WSSがミュージカルとして型破りだったところ。

第二幕の冒頭はマンボの音楽のようだが、ここはオリジナルの〈アイ・フィール・プリティ〉のほうが好き。第一幕の暗い終わりから、一転してほんわかと明るい音楽が響くのがいいだけに。

それにしても、最後にトニーとマリアが口ずさむのは、やはり〈サムフェア〉でなければ意味がない。

カーテンコールは意外にあっさり。十九日間で二十四公演をシングル・キャストでこなす(一日二公演が七日間、途中の休演日は二日間のみ)という超ハードな日程だから切り替えが大切なのかも。

と思ってプログラムを読むと、キャスト以外に「スウィング」という役者が男女二人ずつ、計四人載っている。

ネットで調べると、「スウィング」とはいわゆるスタンド・インとして、出演者の急な降板にそなえて舞台外に準備している役割の人。誰が降りても大丈夫なように、どの役でも演じられるように準備しているのだという。日の目を見にくい、しかし長い興行には不可欠の、まさに縁の下の力持ち。

七月八日(土)殺生ゲーム

国立能楽堂の普及公演

・狂言『魚説経(うおぜっきょう)』(大蔵流) 善竹十郎 大藏吉次郎

・能『阿漕(あこぎ)』(金剛流) 今井清隆

生活の手段として殺生を重ねる漁師や猟師が地獄に落ちて苦しむ「三卑賤」、『阿漕』『鵜飼』『善知鳥』のなかで、ようやく最後に見ることができた。口を糊し、家族を養うためだったとはいいながら、魚や鳥を獲る生前の姿を死後に再現して見せる霊たちが、あきらかにゲーム的な快感を味わっていることを感じさせるのが、この三作のなんとも残酷な、しかし現代も価値を失わないところ。

七月十六日(日)崇徳と相模坊

横浜能楽堂の企画公演「この人 この一曲」第三回。

・能『松山天狗(まつやまてんぐ)』片山九郎右衛門

西行(ワキ)が、保元の乱に敗れて讃岐松山に配流されたまま崩御した、崇徳上皇の廟所を訪ねる。出会った老翁(前シテ)に廟に案内してもらう。そして「よしや君 昔の玉の床とても かからん後は何にかはせん」と歌を捧げると、老翁の正体は崇徳院の霊だった。

廟から貴人の姿で姿を現わした崇徳上皇の霊(後シテ)。往時を思い出して優雅に舞うが、やがて敗北の悔しさを思い出し、修羅の形相となる。

その怒りを代弁するように、院に仕える天狗の相模坊(ツレ)が、小天狗二匹を連れて登場。「逆臣の輩を悉く取りひしぎ。蹴殺し会稽を雪がせ申すべし」、院の恨みを晴らしてさしあげると叫び、空を乱舞するうちに夜が明ける。

現行曲としているのは金剛流のみのこの能を、観世流で復曲するさいに詞章を担当した西野春雄が、冒頭で自ら解説。

改作にあたっては西行と崇徳上皇の怨霊が対話する雨月物語の『白峰』や幸田露伴の小説『二日物語』を参考にし、崇徳の「浜ちどり跡は都へかよへども 身は松山に音をのみぞなく」の歌を詞に採り入れた。金剛流では、崇徳は優雅に舞うだけで、その怒りと恨みは相模坊があらわすが、西野版は「見よーっ」と崇徳自らが叫んで怒りを露わにし、天狗の乱舞にも参加する。

わかりやすくなるぶん、俗っぽくもなるのはしかたのないところだが、橋掛の上で崇徳と天狗たちが円を描きながら位置を入れ替わるのは、いかにも空を乱舞している感じ。

「皇を取って民とし民を皇となさん」と呪う崇徳――さすがにこの言葉までは出てこないが――の意を体する天狗の名が相模坊なのは、承久の乱で後鳥羽上皇を配流する、北条相模守義時を意識しているのか、などと考えると楽しい。

七月二十日(木)ベルリンから

十八日と二十日は東京文化会館で、勝手に「ベルリン・フィルのよすが」シリーズ二回。

十八日は、ベルリン・フィルハーモニック・ウィンズ(木管五重奏)を小ホールで聴く。首席はフルートのベテラン、アンドレアス・ブラウだけ、ファゴットのリッカルド・テルツォは代役でゲヴァントハウス首席という構成だが、それでも素晴らしい演奏とアンサンブルを聴かせてしまうのが、このオーケストラがトップ・オブ・トップであるゆえん。

五人の音色が絶妙に調和して美しい音の綾をなしながら、それぞれの存在感もきわだつ、素晴らしいハーモニー。こういうハーモニーの感覚は、まだまだ日本のオケが学ばなければならない部分。

個人的には『ウエスト・サイド・ストーリー』からの四曲が、舞台版を見たばかりなので嬉しかった。MCを担当したホルンのサラ・ウィリスはこのミュージカルが大好きで、全部の役をそらで歌えるそう。

そしてこの公演では、文化会館小ホールの素晴らしい音響も重要な役割を果たした。高い天井の空間が、まろやかでしかも明快な響きをもたらしてくれた。

文化会館独自の空間は、二十日大ホールでのアラン・ギルバート指揮東京都交響楽団の演奏会でも効果を発揮した。それはアルプス交響曲でのバンダ。トランペットとトロンボーンを二人ずつ増強して二十人編成にしたバンダが、これほど爽快に力強く響く実演は初めて。

この曲を二公演やるのに、なぜパイプオルガンのないこのホールを選んだのか疑問だったのだが、多目的ホールだからこそ舞台袖の空間が広くて天井が高い。そこでバンダが気持ちよく吹く。故意か偶然かは知らないが、見事な結果につながっていた。

そしてこの公演では、ベルリン・フィル首席ホルンのシュテファン・ドールが登場。ワーグナーのオーケストレーションの影響を濃密に感じさせるウェーベルンの《夏風の中で》の後、モーツァルトのホルン協奏曲第四番で堂々たるソロ。

さらに後半のアルプス交響曲では、黒シャツから他の楽員に合わせて燕尾服に着替え、八人のホルン隊のトップの席につく。集団のなかでも圧倒的な存在感を発揮すると同時に、オケマンとしての調和力の高さも伝わってくる。

ここにも、合奏と個性の絶妙のハーモニー、我々が学ぶべきものがあった。

タケシのアルプス交響曲は、いかにもオペラより交響曲を得意とする指揮者のシュトラウスらしい、純音楽的な、器楽的な演奏。描写音楽的な気配は、サンダーマシンによる雷鳴などにかぎられる。

そのため、登山にたとえられた影のテーマ、人間の成長と衰退という、人生ゲームの要素がより明快に感じられる。

以前から不思議だったのは、あの有名な、木管による乳牛の乳が噴き出す描写(あるいは鳥の囀り)が、結末近くにもまた出てくることだった。最初のは朝だから時間的に当然だけれど、二回目は下山後の夕暮れ。

回想なのかと思っていたが、ひょっとしたら、これは赤子の産声でもあるのかもと思う。一回目は子(するとその前のカウベルは結婚式の鐘か)で、二回目は老後に聞く孫の産声。

もちろん根拠のない妄想に過ぎないのだが、そう考えるとこのあたりの音楽の達成感にもうまく合うような。

こういう思いつき、大げさに言えば作品への別の登山道みたいなものとの遭遇は、録音を聴くときよりも、演奏会で実演に立ち会っているときの方が圧倒的に多い。このあたりが面白い。

七月二十三日(日)モレルの系譜

オーチャードで、チョン・ミョンフン指揮東フィルの《オテロ》。

日経新聞に評を書くので詳細は控えるが、オテロ役のクンデの声、響き、フレージングの素晴らしさ。イアーゴ役のイェニスも、イアーゴとファルスタッフの創唱者ヴィクトル・モレルの系譜に連なる歌で、イアーゴの部分の音楽(歌も管弦楽も)にはファルスタッフのそれを予告する要素があちこちにあることが、はっきりとわかるのがじつにありがたい。

七月二十五日(火)指環試聴会

タワーレコード主催で行なわれた《指環》試聴会、無事に終わる。

会場は新有楽町ビル一階にあるKEFショールーム。酷暑にもかかわらず、抽選の結果二回の試聴会に三十名を超すお客様がいらっしゃり、ほぼ満員の盛況。大阪から来られた方も数名おられて、この録音とディスクに対する関心の高さがうかがえた。

話は麻倉怜士先生の巧みな進行に乗っていくだけなので、とても気が楽。

ディスク購入後に、会場名を伏せたまま募集という異例の形になったのは、限られた広さでMUONなど最高級の音を聴いていただくため。お客様にもご満足いただけたようだ。

四作から少しずつの抜粋だが、あらためてその音の凄味に感服。個人的には、二月のメディア向け試聴会ではまだ聴けなかった《ジークフリート》と《神々の黄昏》のクオリティの高さにゾクゾク。

次はここのこの音で、全曲試聴会を徹夜でやろう、なんて冗談も。三十歳若かったらやっていたろうが…(笑)

七月二十八日(金)シュレーカー

二十七日と二十八日は、二日連続で読売日本交響楽団のメンバーが別のシュレーカー作品を演奏するという、なかなか珍しい日程。

二十七日はサントリーホールでヴァイグレ指揮《あるドラマへの前奏曲》、二十八日はトッパンホールで日下紗矢子がコンサートマスターの室内合奏で《弦楽オーケストラのためのスケルツォ》。

さらに偶然が重なるもので、二十七日の昼間にはナクソスからシュレーカー歌劇DVDの解説依頼のメールまで来て、「シュレーカーが俺を呼んでいる」状態に(笑)。

濃厚だが正体不明になりやすい前奏曲を、面白く聴かせてしまうヴァイグレの手腕はさすが歌劇場の人という感じだった。初期作品のスケルツォも三部形式の随所にさまざまな楽想が浮上して、やはりなにかクラゲみたいにつかみどころのない音楽で面白い。そういえば先日、モンテカルロ・フィルのシェフをしている山田和樹さんから、「モナコ生まれの音楽家って当然ながら少ないけれど、シュレーカーがそう。でも縁があるとは思われていない」という話をきいた。なんというか、根無し草な人。

組み合わされた他の作曲家の作品も面白かった。二十七日は強い集中力と不思議な涼やかさとロマン性をもった細川俊夫のヴァイオリン協奏曲《祈る人》(日本初演)など、何か死者の声を聞くような翳の濃いプログラム。

最初のモーツァルトの《フリーメイソンのための葬送音楽》の終演後に拍手しながら、「葬送曲に拍手するというのはなんか妙だなあ、具体的な誰かの追悼ではないからいいのか」などと思ったが、既にここから召霊が始まっていたのかも(夢幻能の見過ぎ)。

後半最初のモーツァルトの《パリ》でも、「この華やかな曲を書いた直後、パリ訪問に同行していた母親が急逝して、モーツァルトはそれを隠して父にうその手紙を書くんだよな」とか考える。あと「そういえばヴァイグレはホルン奏者時代に、スイトナー指揮でモーツァルトをさんざん演奏したんだろうな」とか。

二十八日も弦楽合奏版のヤナーチェクの《クロイツェル・ソナタ》に、ハイドンの交響曲第一番と第八十番。ハイドンのこの二曲をナマで聴くのは初めてなのでそれもありがたい。

ところで、読響のプログラムに載っていた東京芸術劇場の次シーズンの広告。十一月の河村尚子&メルニコフ、井上道義指揮の《復活》、阪哲朗&野村萬斎の《こうもり》という好演目とともに、来年二月の《美しきエレーヌ》の告知が。最愛の作曲家オッフェンバックの傑作登場で、とても楽しみ。

七月三十日(日)邦楽と言葉

東京藝大奏楽堂で、演奏藝術センター主催による「和楽の美2023 源氏物語 夕顔・須磨の巻」を見た。

藝大の音楽学部邦楽科の教師陣を中心に、光源氏に扮した松本幸四郎、能楽の観世流と宝生流の両宗家もゲスト出演する豪華版。

邦楽の面白いところは、雅楽、能楽、箏曲、長唄、邦楽囃子、尺八などの各ジャンルが個別に存在していること。古い音楽が新しい音楽によって完全に上書きされることなく、江戸期の身分社会の枠組みに準じて、どれも別個に、縦割りで存立している。

そのため、クラシックの世界でいえば古楽器、ピリオド楽器などといわれそうな楽器も、多少の変動はあるにしてもほぼそのまま存在している。

見方を変えれば、進歩史観、モダン楽器絶対史観というのは西洋の産業革命以後の、優生思想的価値観の一種ともいえるわけで、邦楽のありかたはむしろ、現代の多様性重視の価値観にかなうのかもしれない(身分制が生んだものだが)。

もちろん、互いを認め合わねば不幸なわけで、藝大のように一つの邦楽科に集められているのは、交流し互いに刺激を与えあう可能性を生む。

原作の名場面に登場する雅楽の『青海波』、夢幻能に仕立てた『須磨源氏』、箏曲や邦楽囃子による新曲などをへて、最後には各ジャンルの楽器とオーケストラによる、藝大音楽学部の和洋共演。

同じ空間で続けて聴けるのは、それぞれの個性がよくわかって得るもの多し。

ただ、せっかく背景にスクリーンがあるのだから、詞章を字幕で出してほしかった。残響の多い西洋風のホールだけに耳からでは聴きとりにくい詞章も多く、聞きとれるものにも、漢字まじりの文字で見ないと具体的にイメージしにくい字句は多い。

プログラムには各作品の詞章がきちんと載っているが、客電が落とされるので上演中は暗くて読めない。後で読めば内容はわかるとはいえ、せっかく音楽になっているのだから、言葉の響きと音楽がどのように結びついているのかを、その場で楽しみたい。

以前に歌劇『夕鶴』のある演出で、あえて字幕を排したものがあった。そのかわりに歌手は歌詞を聴きとりやすく歌うことを心がけ、聴衆は聴きとろうと耳をすますことで集中が生まれ、見事な結果をもたらした。でもそれは、木下順二が現代語で書いた戯曲を歌詞としていたからこそ、可能になったものだった。古典芸術の場合は、ハードルを越えやすくする配慮があったほうがいいと思う。

掛詞の面白さなど、ネイティブスピーカーだからこそわかりやすいのだから、楽しめないのはもったいない。新作などは予習のしようもないわけで…。

八月一日(火)《指環》の冒険

フェスタサマーミューザのヴァイグレ指揮読売日本交響楽団による演奏会で、指揮者のプレトークの聞き役。

前日まで酷暑が続いたのでスーツにネクタイは不安だったが、この日は雨で温度が下がって楽。ミューザの楽屋に入るのもステージに立つのも初めてだが、客席が近いのにびっくり。お客さんが実際に入ると、マイクテストのときよりも、一階席は舞台との高低差が少なく、二階席がすぐそこに見えることを実感する。

プレトークはヴァイグレがわかりやすく朗らかにしゃべってくれて、二十分があっという間。直前のリハでベートーヴェンの八番を十二型でやっていたので、ワーグナーとの大きさの違いとかも聞いてみたかったが時間切れ。

さて本番、ユーモアをたたえた八番もよかったが、後半のワーグナー(デ・フリーヘル編曲)の楽劇『ニーベルングの指環』~オーケストラル・アドヴェンチャーはさらに見事で、充実した演奏。

ハープ四台、ホルン八本など編成が巨大で聞き応えがある。抜粋もうまくできていて、《ラインの黄金》のあの難しい序奏もコンサートの舞台でじっくり聴けるし、金床も盛大に響く。

しかし本番の演奏は、《ジークフリート》以降でさらに鮮やかさを増した。オーケストレーションが複雑巧妙、多彩に綾なすようになってからこそ、大編成の読響が本領を発揮する。この編曲が後半二作に重点を置くのもむべなるかな。

ソロ・カーテンコールでは、ヴァイグレはホルンの難しいソロを吹ききった首席の松坂さんを連れて喝采に応えた。オーケストラとの良好な関係をうかがわせるいい演奏だった。

《指環》の醍醐味を六十五分でたっぷり楽しめるこの好編曲、偶然ながらルイージ&N響も九月に取りあげるので、聴き較べも楽しみ。

八月十一日(金)大河ドラマの音楽

すみだトリフォニーで、『下野竜也プレゼンツ!音楽の魅力発見プロジェクト 第十回 オーケストラ付きレクチャー「大河ドラマのテーマ曲 徹底解剖!その2」』

リクエストを募って、NHK大河ドラマのテーマ曲ばかりを実演で聴かせてくれるこの催し、一昨年の「その1」がいろいろ考えさせてくれたので、今回は某紙に頼み込んで評をやらせてもらうことにした。詳細はそちらにゆずるが、やはりナマで見て聴けると、和楽器の使用などそれぞれがサウンドに趣向を凝らしていることがよくわかって面白かった。

個人的には林光の『国盗り物語』と山本直純の『風と雲と虹と』をナマ音で聴けたのに感激。

特に『風と雲と虹と』で驚かされたのは、作曲者指定の「粘土をこねて、叩きつける音」が実演されたこと。藝大の指揮科の若い二人が白い粘土をこねて、音楽に合わせてばんばんと叩きつける。なんか、土に生きる農民の生活を表しているらしい。

男声合唱のハミングが省略されたのは残念だったが、それをおぎなって余りある粘土パワー。しかし、放送用では粘土音ではなく、どうやら小鼓などでやっている。録音の現場で粘土は無理ということになったのか。つまり昨日の演奏は、幻の初稿版みたいなものか。

今回あらためて調べて驚いたのは、大河テーマ曲の音源は、一九六三年の『花の生涯』から八三年の『徳川家康』までの二十一作は、音の悪いモノラルか擬似ステレオしかないらしい(要するにテレビ放送がモノラルだったから)。

しかし、とりわけそこまでは昭和日本の作曲界のビッグネームが並んでいるだけに、下野&N響とかで、オリジナル通りの編成できちんと最新録音してもらいたいところ(まあ、倉庫をその気になって探せば、ステレオのテープもどこかの隅に眠っているのではないの? という気もするが)。

八月十六日(水)

レナータ・スコットの訃報。

素晴らしい歌の数々に、心より感謝。恩師三谷礼二さんの思い出とともに。

八月十八日(金)ワキ座から

昨夜は他の用事もあったのだが、思うところあって直前でキャンセルし、家で死者たちを祀ることに。

レナータ・スコットを偲んで、一九六六年一月一日メトロポリタン歌劇場での《蝶々夫人》ライヴのCD‐Rをひさびさに聴きかえす。そして、スコットの存在を私に教えてくれた三谷礼二さんの遺著、『オペラのように』を読みかえす。

このライヴのスコットは、ほんとうに凄まじい。共演者にスターはいないし、指揮も一流ではないが、そんなことがどうでもよくなる、言葉の最良の意味でのプリマドンナ・オペラ。第二幕の憑依したような、全存在をかけた乾坤一擲の絶唱。これをカセットで聴いたときは、腰が抜けるほどに驚いた。しかしCD化されたことのない、不幸な録音。

のちにソニーが正規にCD化したのは一九六七年三月の、新しいメトの録音。表現はよく似ていて、特にきかせどころのやりかたはそっくりなのだが、そこへ持っていくまでの緩急強弱の伸縮、声の色、伸び、そうした変化が微妙に単純化され、天馬が空を翔るような、奔放なまでの自在さが減じている。

とにかく、一九六六年一月のスコットは、桁外れに凄かった。三谷さんが宝物のように大切にしていた、ニュージャージー州イングルウッドのリサイタルの膝上録音(これも凄い)も同じ一月だったはずだから、このときのスコットは人間離れした存在、いまの大谷翔平みたいなユニコーンだったのだと思う。

昭和の頃の速球派の投手が、肩の消耗のことなどいっさい恐れず、本能のおもむくままに投げまくるところを見ているような、明日のことなどわからない体当たりの全力投球の快感と、そして人間存在に対する畏怖を覚える。

他人に対してこんなふうに歌ってみなさいとは恐ろしくてとても言えないが、とにかく彼女はこの瞬間、蝶々さんの音楽をこう歌ってみたかった。それが自身の肉体にもたらした結果について、いっさい悔いはなかったろうとも思う。それを運命として受けいれ、あらためて「今できること」から自らの芸術を再構築していった、「その後」のスコットも、じつに素敵だ。私がナマを聴けたのは、もちろんその時期だった。

『オペラのように』を読みかえすと、三谷さんはプッチーニの魅力が長いことわからず、とりわけ《蝶々夫人》は、一九六四~六五年の最初の米欧旅行で見てもまだ凡作に思えたという。

この思いが変わるきっかけは一九七〇年にパレルモで、マタチッチの指揮とスコットの歌で見たときだったという。気になりだして、バルビローリ&スコットのLPを買ってみて、その指揮でついに真価が見えた。

一九七四年、朝比奈隆から関西歌劇団で一緒にバタフライをやらないかといわれたときは、心底嬉しかったという。マーラーやブルックナーを得意とする指揮者こそ、このオペラの真髄に迫れるのではないかと感じていたからだ。

そして、オペラ演出家三谷礼二、一世一代の成功作が《蝶々夫人》となったことは、皆様ご存じのとおり。

三谷さんにもスコットの一九六六年メトの蝶々さんを聴いてもらいたかったと思うが、自分が入手したとき、三谷さんはもうこの世の人ではなかった。一九九一年に五十六歳で亡くなったから、偶然にも今年は三十三回忌。

それにしても、三谷さんとスコットは同じ一九三四年生まれなのに、没年がこれだけ異なると、生きた時代が異なるような気がするのが不思議。

イングルウッドのテープをかけるときの三谷さんの嬉しそうな表情や声はいまも心の中に鮮明なのに、二十三歳だった自分は六十歳になり、三谷さんよりすでに四年も無駄に長生きしている。

CD‐Rを再生すると、五十七年前のオールド・メットの空間がよみがえる。出演者だけでなく、拍手喝采を送ったり咳をしたりしている客席の人々の生命もともに、黄泉からかえって来る。

自分自身は行ったこともない時空。

そして、それを知るきっかけを作ってくれた、三谷さんのあの目と声も、一緒に眼前にかえって来る。

古い録音はそのよすが。まさしく一場の夢幻能。揺らぐ炎の向こうにかれらがいると、ワキ座の自分は思う。

八月二十六日(土)姨捨経由で松本

二十五、六日は一年ぶりに松本へ。乗り物に長時間乗っているのが苦手な自分は、今年は往路を北陸新幹線の長野経由とする。

乗り換えなしのあずさで行くより二千六百円ほど高くなるが、新宿からだと在来線で大宮まで約三十分、長野まで新幹線で約六十分、松本まで特急しなの号で約五十分。

あずさより合計の乗車時間が少し短い上に、一回の乗車時間が一時間弱ですむので気が楽。乗り換え時の待ち合わせ時間のロスは、自分みたいな人間には、気分転換になるのでかえってありがたい。

それに、長野を出てすぐの姨捨駅からの善光寺平の眺めは「日本三大車窓」として名高い。その姨捨山は能の秘曲『姨捨』の舞台でもあるので、一度見てみたかった。さらに去年は松本から名古屋まで篠ノ井線の南半分に乗っているので、今度は北半分に乗るというのにも、鉄ちゃんではないが惹かれた。

やってみて、大正解だった。北陸新幹線は去年の長野行きで知ったとおり、東海道新幹線はもちろん、東北新幹線よりもはるかに乗り心地がいい。長野駅では駅の外にも出られるので、ここで飯を食べていく手もあったなと気がつく。そばは基本的に松本より長野の方が、水準が高い気がする。次回はここで時間をとって、少し後のしなの号に乗り換えよう。

姨捨の風景は、山あいから見えるのがわずか数分、しかも前方ではなく斜め後方にふり返る形で見るものだったので、楽しむまでいかず。山あいにほんの一瞬見えるからこそいいのか。

自分には、名古屋へ行く途中の木曽川沿いの景色のほうが長く間近に楽しめるぶん、わかりやすかった。しかしこれで様子がわかったので、次回は姨捨からの車窓を気構えをしてよく見てみたい。

乗り心地は、昇降が多くてビッグサンダー・マウンテン風味の南半分よりも、あずさよりも楽に感じた。五十分ですむのも大きかった。

宿は今年も浅間温泉。会場のキッセイ文化ホールに歩いて往復できるので楽だし、温泉に入り放題なのは泊まりにきた甲斐があるというもの。

ただし一人で素泊まりだと、添乗員用の部屋風でバスもトイレもない(そのぶん安い)。夜中に旅館の薄暗い廊下を歩いてトイレまで行き、洗面台の暗い鏡を見ながら照明のスイッチを入れる瞬間には、毎回ちょっとスリルがある(笑)。

コンサートはさすがの楽しさ。ジョン・ウィリアムズのチューバ協奏曲をナマで聴けたのがありがたい。後半のプーランクとラヴェルでは見事な合唱も入って盛りあがる。

初日ということでオケの出来にはムラがあったが、フルートのジャック・ズ―ンとか名手のソロは松本でこそ聴けるもの。曲ごとに交代するコンマスには林七奈や依田真宣など若い世代も登場。宮田大、伊藤悠貴、岡本侑也、佐藤晴真も加わったチェロ陣が特に豪華だった。

八月二十七日(日)善光寺の能

観世能楽堂で「銀座余情~能と狂言」の能の部を見る。人間国宝が揃う舞台。

・講話「己身の弥陀 唯心の浄土」村上湛

・一調『野守』謡:観世銕之丞、太鼓:三島元太郎(人間国宝)

・能『柏崎 大返 思出之舞』大槻文藏

花若の母/狂女:大槻文藏

花若:安藤継之助

小太郎:福王茂十郎

善光寺住僧:福王和幸

地頭:梅若桜雪

笛:松田弘之

小鼓:飯田清一

大鼓:亀井広忠

能『柏崎』後場の舞台は、善光寺の本堂内陣。女人禁制の場所で、狂女となったシテが夫の装束をつけ、男装して舞うという設定。昨年垣間見た内陣の暗く荘厳な雰囲気を脳裏に描きつつ見る。

シテの夫の柏崎殿は、鎌倉に滞在して訴訟の途中で病死し、同行していた息子花若は悲しみのあまり遁世。夫と息子をともに失った衝撃から狂女となり、領地を離れて放浪する。そして訪れた善光寺で、僧となった息子に再会するというストーリー。

八月三十一日(木)ブルックナー変容

この日から九月三日まで、四日連続で充実した演奏会通い。

まずこの日は読売日本交響楽団をサントリーホールで。曲目はブルックナーの交響曲第八番。早くから完売の人気公演だったが、指揮のツァグロセクが病で降板、上岡敏之が急遽代役で登場。

読響と上岡は昔から相性がよく、三か月前の定期のニールセンの五番も精緻にして豪快な素晴らしい演奏だったので期待していたが、それ以上の見事な演奏。

この曲を、こんなにワクワクしながら聴けたのは初めてかも。気迫がこもっていて、スキッとのど越しのいい音。見通しがよくて立体的、各パートが明快だけと硬く痩せたりしない。一つ一つのフレーズが生きていて敏感。ビリッビリッとしびれる、フグの毒みたいな舌触り――当たったことはないが――の敏感さ。

ブルックナーのあの音楽が、こんなにビリビリと敏感に心に響くとは。しかもフォルティシモは轟然と、豪快に鳴りわたる。ゲネラルパウゼはまさしくゲネラル。上岡の要求を音にしてみせる読響の上手さに、あらためて感服。

開演前、満員の客席に意外と女性客が多く、日本のブルックナー受容も変わりつつあるのかと感じたが、こういう演奏なら、さらに増えるように思った。

九月一日(金)トーサイ第一日

八月三十一日から四日連続で充実した演奏会通い。

九月の三回は、偶然にもいずれも齋藤秀雄の余韻を感じるものだった。勝手に「トーサイの三日間」。

一日は前日に続いてサントリーホールで、日本フィル。指揮は山田和樹。

・モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトムジーク

・バッハ(齋藤秀雄編曲):シャコンヌ

・ウォルトン:戴冠式行進曲《宝玉と勺杖》

・ウォルトン:交響曲第二番

昨年は日本フィルとウォルトンの交響曲第一番を演奏し、バーミンガム市響との来日公演でもアンコールで勇壮な《スピットファイア》を聴かせた山田、今回もウォルトンとの相性のよさを披露。

過日、「音楽の友」のための宮田大さんとの対談のとき、「イギリスがどんどん好きになってきている」と語っていたが、まさにその英国愛のたまものか。

ウォルトンの音楽には、いわくいわれぬ暴力性、破壊志向がある。第一次世界大戦のロマンなき戦争の時代に育った世代ならではというか。この人のファンファーレには、審判のラッパみたいな恐怖感がただよう。

前半はトーサイ・プロ。近年のヤマカズさんは、日本のオケとは日本作品を演奏することが多く、前述のウォルトンの一番も貴志康一のヴァイオリン協奏曲と組み合わせていた。

今年はモーツァルトとバッハで、なんだ日本ではないのかと思っていたら、それは浅はか。シャコンヌはトーサイ編曲で、モーツァルトの弦楽合奏曲も、典型的な「子供のための音楽教室」プロ。齋藤秀雄が今年のテーマだったのだ。

宮田さんとの対談でも、ヤマカズさんは藝大で宮田さんは桐朋なんて話になったときに、そこで齋藤秀雄の話を始めたのは、おそらくこれにつながるものだったのだろう(この話は「音楽の友」十月号に掲載)。

しかし演奏自体は、《シャコンヌ》冒頭の荘重な響きが出た瞬間は、トーサイのあのしゃっちょこばった指揮ぶりが脳裏に突如として浮かんで、編曲といえども本人の音楽がバッチリ反映されるのだなと感心したが、全体としては、トーサイが怒って化けて出てくるんじゃないかというくらい(笑)、自由で遊び心に満ちたものだった。

これが再現芸術の面白さであり、永遠に終わりのない魅力。これからは過去の録音と現代の実演をめぐっても、それが起きる。

九月二日(土)トーサイ第二日

日帰りで松本のセイジ・オザワ・フェスに行く。先週の一泊に続き今年二回目の松本。日帰りで往復あずさではつらいので、今回も往路は北陸新幹線で長野から篠ノ井線に乗り換え。長野駅で一時間強の余裕をもって駅ビルで昼食。

去年行ったそば屋は、開店早々から行列のため断念し、やはり去年美味だったステーキ屋へ。今年も当り。二千円でこの肉はコスパよし。付け合わせの野菜と味噌汁も美味。長野名物の菓子「りんご小径」も無事購入。これも美味。

姨捨駅で、「日本三大車窓」の絶景を再び。

セイジ・オザワ・フェスは御大ジョン・ウィリアムズ登場。演奏は素晴らしかったが、詳細は日経新聞に書く。

指揮者ドゥネーヴが曲間にマイク使ってしゃべったことに、時代の変化を感じた。いま東京の演奏会ではまったく珍しくないことだが、サイトウ・キネンのコンサートは、トーサイ~オザワのラインの、そういう気楽さを嫌う、あくまで厳粛な雰囲気だと感じていたから。

だが演奏はものすごく本気。トップ・オブ・トップの首席が勢揃いして、ものすごい演奏をした点も、ボストン・ポップスではなく本体のボストン響っぽい。

購入の抽選が倍率十四倍という人気だったので、聴衆はよくもわるくも変わりそうと思っていたが、客席の雰囲気は意外といつも通り。

夜はあずさの最終で帰京。甲府~八王子の訳一時間の乗り心地はやはり苦手。

九月三日(日)トーサイ第三日

浜離宮朝日で、宮田大&横溝耕一主催の音楽祭「AGIO」最終日。

ブラームス:の弦楽六重奏曲第一番とチャイコフスキーの《フィレンツェの思い出》。名手六人がヴィルトゥオジティックな魅力を全開させた後者が、特に楽しかった。

ソリスト級が室内楽を当たり前に演奏する。東京音楽学校がやらなかった教育を桐朋が伝統にしていったことも、トーサイの遺産。

帝都無線の後身ミュージック・テイトが破産していたことを知る。新宿の紀伊國屋書店内にあったときは、落語や日本映画のDVDの棚をのぞくのが楽しみだった…。

九月六日(水)国立能楽堂四十周年

国立能楽堂の開場四十周年記念公演。

二〇一六年に自分は俄かに能を見始めて、二年後に国立能楽堂の開場三十五周年記念公演のシリーズがあった。それから早五年。

・『翁(おきな)』(観世流)

・能『清経(きよつね) 恋之音取(こいのねとり)』(観世流)

・狂言『栗焼(くりやき)』(和泉流)

・能『山姥(やまんば) 波濤ノ舞(はとうのまい)』

翁は観世清和、三番叟は野村萬斎、千歳は観世三郎太、面箱は野村裕基。気魄のこもった萬斎の三番叟が見事。

清経は大槻文藏。しかし自分には、この世阿弥の曲が感傷的すぎるという印象がまだ強くて、好きになりきれない。

栗焼のシテは野村万作。至芸。時間の都合で『山姥』は見られず。

九月十二日(火)いつまでも暑い

ツクツクボウシの声を聞き、そろそろ夏も終わりかなと思う九月十二日。

九月十七日(日)ひとりぼっちの

池袋でヴェンツァーゴ指揮読響。《パシフィック二三一》も、後期ロマン派的濃密さをもったバルトークのヴァイオリン協奏曲第一番も面白かったけれど、強烈だったのはベートーヴェンの第五。弦をけっして力ませず、適度な脱力。さざ波のように反応する各声部。そこから浮かび上がる木管群。全体を包む寂寥感。

二〇一四年に聴いたメッツマッハー指揮新日本フィルのこの曲の演奏に、印象は奇妙なほど似ている。以下はそのときの可変日記。今日もほぼあてはまる。

「驚いたのは、その音楽の寂しさ。音楽の雄弁法の代名詞みたいに思っていた交響曲第五番が、あちこちで口ごもり、言いよどみ、気まずい沈黙で途切れる。その沈黙の直前に一人残る木管の音色の、なんと孤独で寂しいこと。まるでクレンペラーみたいな木管の強調が、見事な効果を生んでいた。(略)

三楽章までこの調子で進んで終楽章。どうなるのだろう、嘘の歓喜、マーラーの第七番終楽章のやけくその狂躁みたいになるのかと思ったら、そうではない。ちゃんと輝かしく、力強い。

ただ、例の三楽章からの導入はもったいぶらず、かなり唐突に、凱歌が奏でられた。人間が自分の力でつかんだ勝利というよりも、外から転がり込んできた勝ち星のような。(略)

メッツマッハーがいっていた「光が打ち克」つとは、けっして現世的な勝利ではないのだと思う。ウォルトンの《ベルシャザールの饗宴》と同じく、黙示録の世界での、自分が一度死んだあとでの、復讐的な勝利。

そのある種の虚しさが、今日の演奏にははっきりと出ていたように思えた。

(略)ツィンマーマンもベートーヴェンも、ひとりぼっち」

九月十九日(火)ホリガー!

文化の小でホリガー。八十四歳の驚異的なオーボエ。ソプラノサックスにも似て、とても雄弁。アンコールを三曲もやり、しかもその三曲により、本プロと合わせてフランス近代の主要な作曲家の大半を取りあげたことになるという心憎い構成。

九月二十日(水)未来の幻視

王子ホールでデザンドレ&ダンフォード。適切な空間で繊細なリュートの至芸を聴ける喜び。モンテヴェルディの天才をいまさらに実感し、カプスベルガーの素直な子守歌と、メールラの《さあ、眠る時間ですよ》が対照される面白さ。

後者は、嬰児イエスを抱く聖母マリアが、その遺骸を抱く「悲しみの聖母」の未来を幻視していくというもの。

無垢と受苦との時空を超えた接続に、世阿弥の能『鵺』のラストの、敗者と勝者の運命が歴史を飛翔して渾然一体となる、あの見事な展開を連想する。

九月二十一日(木)西のラフマニノフ

オペラシティで、プレトニョフと高関健指揮東フィルのラフマニノフ:ピアノ協奏曲全曲演奏会第二夜。

もっさりとした第三番よりも、後半が面白い。革命で祖国を離れ、西欧に出たラフマニノフの困惑が、そのまま音楽になったような第四番。一九一〇年代に始まり、第一次世界大戦後のパリで花開いたモダニズム、メカニズムの奔流のなかで、その影響を受けているうちに自らの語法を見失ってしまったような感じ。

しかし晩年のパガニーニ狂詩曲では、自分なりに再構築して折り合いを見いだし、アメリカのオーケストラの華美艶麗にして力強い響きを活用する。響きわたる《怒りの日》。

九月二十二日(金)良識の基盤

ピノック指揮紀尾井ホール室内管弦楽団のメンデルスゾーン演奏会。

・オラトリオ《 聖パウロ》序曲

・詩篇第四十二番《鹿が谷の水を慕うがごとく》

・交響的カンタータ(交響曲第二番)《讃歌》

まず、演奏がびっくりするぐらいによくて、それだから作品のことを考えさせてくれる。ピノックの指揮による歯切れのいい、力強くて澄明な音楽が、見事に実音化される。十型五十人のオーケストラと三十五人の合唱、八百席のホール。作品にとって理想的な規模。

楽員もバイエルン放響のコンサートマスターのバラホフスキーがコンマス、パリ管の副コンマス千々岩英一が第二ヴァイオリン首席、東響コンマスの小林壱成がストバイの第三列にいる弦楽など、いつも以上に豪華な面子。管楽器にも在京オケ首席の俊英が加わり、順調に世代交代を進めていることもよくわかる。

合唱も新国立劇場合唱団だから、磐石の鳴りと立体感。

そして演奏に加えて、作品を味わう上での重要な要素となったのが、客電をあまり暗くせずに、プログラム掲載の歌詞対訳が読める程度にしてくれたことと、歌詞の文字が老眼でも読めるくらいに大きく、音楽と合わせて見やすくレイアウトしてくれたこと。

昨年『メンデルスゾーンの宗教音楽』という優れた本を上梓した星野宏美の解説も的確で参考になる。大切なのが、三曲ともキリスト教色が濃いのに、教会ではなくコンサートホール、すなわち初代ゲヴァントハウス(五百席と小さく、編成も本日と同じぐらいの規模)で演奏されたと注記していること。

詩篇もカンタータも教会音楽ではなく世俗音楽なのだ。百年前のバッハ時代からの変化。その背景となる市民社会の発展、それでも市民共同体の良識の基盤として存在するキリスト教、それを通じて共同体に参加しようとする改宗ユダヤ人メンデルスゾーン、などと考える。

そして、ドイツ人ワーグナーはこんな苦労をせずに、市民の良識に反発して作品を書けたのだろう。

また、交響的カンタータは、ベートーヴェンの交響曲とバッハのカンタータを融合しようとしたものかとも感じた。すると、これをカトリック的にやろうとしたのがマーラーの《千人》なのかも。

九月二十三日(土)屋外とは

夜。サントリーホールの前に立つと、暑くもなければ蒸してもいない。

屋外というのはこんなに快適なものだったのかと感心する。心地よい外気というものをすっかり忘れていた。

屋外とは、昼も夜もひたすらにうっとおしい場所なのだと、数か月にわたって思い込んでいた…。

九月二十五日(月)江戸を外れて

建てかえのために閉まる国立劇場。建替え工事の入札者がいないという。

二〇二九年秋予定の新劇場完成まで、歌舞伎は渋谷区の新国立劇場、文楽は北千住の一〇一〇シアター、演芸は紀尾井ホールなどに分散して上演される。

文楽の北千住は、幕末の浅草猿若町の東北側だから、方角的には先祖返りといえなくもないが、江戸ではない千住宿。新国の初台もまた、江戸ではない内藤新宿の外。隼町に早く戻れるといいが。

九月二十八日(木)暑い横須賀

よこすか芸術劇場で二期会の《ドン・カルロ》ゲネプロを見る。ここへ来るときは記念艦三笠に詣でるのが習慣だが、こんなに暑い時期は初めてで断念。代わりに京急横須賀中央駅近くの三笠ビル商店街の模型で我慢。

この劇場は馬蹄形の歌劇場スタイルなので雰囲気豊か。ただ二階の席は椅子がかなり低めで、長くもない脚をもて余してしまう。

近世はすぐそこに見えているのに、中世の老いた怪物の最後の悪あがきに翻弄される人々。イタリア語五幕版、バレエ音楽つきでたっぷり三時間半(+二十分の休憩二回)。

十月一日(日)観世会 秋の別会

観世能楽堂で「観世会 秋の別会」。

・能『姨捨』岡久広 宝生常三

・狂言『成上り』山本東次郎

・仕舞四曲

・能『夜討曽我 十番切 大藤内』坂口貴信 角幸二郎 藤波重彦 坂井音雅

『姨捨』は、たいへんな難物なのだなとあらためて思う。後半は見所の集中力が切れている気配を感じて、こちらも集中しづらい。

近くの席に、たまたま券をもらって見にきたらしいお客が数人いたが、何も知らずにいきなりこの作品を見るのはあまりにも無茶。本番中は静かにしてくれていたのでとても助かったが、曲の後にそそくさと帰っていった。お能ぐらい、出会いかたが難しいものはない…。

山本東次郎家は則俊以外が総出演。東次郎は狂言に出て、則重に『姨捨』のアイ、泰太郎に則孝と『夜討曽我』アイの大藤内と、二人の弟の長男たちに大役をやらせる。

『夜討曽我』は「十番切」の小書がつく大チャンバラ。しかし『姨捨』の重苦しい空気を、見所も舞台も引きずってしまったような。切られ役のなかで、関根祥丸の放つ存在感はひときわだったが、ごく短い動きで残念。

十月四日(水)エマールとレヴィット

最近聴いた新譜二枚、ほんとうにすごい。こんなにワクワクしながら聴ける新譜がまだあることが嬉しい。

まずエマールとサロネン指揮サンフランシスコ響のバルトークのピアノ協奏曲全集(ペンタトーン)は、この三曲の現代最高の演者の組み合わせ。

イゴール・レヴィットの新作『ファンタジア』は、選曲構成に演奏、そして録音と、三拍子そろった快作。実演とはまた異なる、レコードならではの快感。

十月六日(金)時の仕切り

朝はひさしぶりに東京体育館のプールへ。ようやく気候が落ち着いて外を出歩く気になったが、十月の陽差しって、こんなに強いものだったか?

五十メートルのプールは広々として気持ちよし。東京五輪期間に数年間休館して整備したが、設備は基本一九九〇年開場時のまま。それで、プールを出たあとに両目を水で洗う洗眼器が、何台もまだ残っている。

七、八年前に初めてここに来たとき、小学校以来の習慣から洗眼器で目を洗ったのだが、自分以外は使っていないと気がついた。帰宅後にネットで調べると、現代は逆に、プール後の洗眼は目によくないということになっていると知った。

二十歳以来三十年ぶりぐらいのプール体験だったので、まさに浦島太郎。驚いて髪が真っ白になった(ウソ)。

いまはゴーグル必須なので、そもそも洗う必要がない。しかしごつくて撤去に手間がかかるからか、東京体育館にはいまもなお、洗眼器が並んでいる。

帰りは千駄ヶ谷から信濃町までJRに一駅だけ乗り、外苑東通りを北上する。

途中にあるレンガ塀がまだあるのか、確かめたかったのだ。幸い、一部をコンクリで塗りつぶされつつも、駐車場と住宅街のあいだに、まだ残っていた。

なぜ見たくなったかというと、最近読んだ藤島泰輔の『東京 山の手の人々』(サンケイ出版/一九八七)のせい。

藤島泰輔(一九三三~九七)は、いま話題の藤島ジュリー景子の父だが、藤島の妻でジュリーの母となるメリー喜多川にくらべて話題になることもなく、ほぼ存在を忘れられている。

しかしかつては、藤島のほうがはるかに有名だった。学習院で上皇陛下のご学友となり、その体験を元にした小説『孤独の人』でデビューした人。

『東京 山の手の人々』は、戦前戦後の山の手(当時は山手線の内側のこと)の記憶を書いた、サンケイ新聞連載の随想を集めたもの。

恩師三谷礼二さん(一九三四~九一)は学習院で藤島の一学年下で、一九五七年、大学四年のときに『孤独の人』の映画版に出演したために大学を除籍されている。保守派の藤島とは政治思想は逆だが、縁は深い。

そこで、生前の三谷さんが折々に語っていた、戦前のブルジョワの生活を、同窓生の目で語ってくれるだろうと思って入手したのだが、思った以上にドンピシャで、環境はよく似ていた。

二人とも、維新後に地方に生まれて三菱財閥の重鎮に昇りつめた祖父が、東京での初代となる。藤島範平(一八七一~一九四七)と三谷一二(一八七一~一九六五)という年まで同じ二人で、昭和十三年まで岩崎家の別邸となっていた六義園に隣接する超高級住宅街の大和郷(やまとむら)に、隣同士で豪華な洋館を構えていたという。

藤島は、赤坂プリンスホテル旧館、現在のクラシックハウス(旧李王東京邸)に行くと、空襲で失われた祖父の館を思い出すという。あれほど大きくないが、車寄せのあるドイツ風の外観と内装は似ていて、イギリス風に紅茶と葉巻の匂いがして、若い叔母がひくピアノが二階から聞こえてくるような家だった。

この豪奢な祖父が初代で、二代目の父は日銀や三菱財閥につとめて欧米勤務も長く、サラリーマンだがヨーロッパ風の洒脱な生活をする。三代目の藤島や三谷さんは敗戦後の混乱期の学習院で青春時代を送り(中学は戦後も小金井に疎開したままだったという)、アメリカの圧倒的な豊かさと明るさに憧れて育つ。

ジュリー藤島が私と同世代で、藤島や三谷さんは父と同世代。だから、時代と世代の雰囲気がなんとなくわかる。もちろん、うちが似ているのは年代的要素だけで、ブルジョワの生活スタイルなど、はるか雲の上のものだが。

しかし、こうした雰囲気は昭和末期には東京では消えかけていたが、軽井沢や山中湖、箱根などの別荘地やホテル、すなわちかれらのために開発された周縁部にはまだ色濃く残っていた記憶がある。というより、今から思えば、あの感じがそれなのだろうな、と納得できるのだ。

さてこの本に、終戦直後に藤島が父の赴任先の京都から東京に帰って来たときの記憶として、山の手の屋敷町も一面の焼け野原になっていたが、塀だけは焼けずに立っていた、と書いてあった。

信濃町や四ツ谷の住宅街に妙に古い、長いレンガ塀が少し前までいくつか残っていたのは、戦前の洋館の生き残りだったのかと、これで気がついた。

内側の家は空襲で焼け、戦後に建てなおされたり、人手に渡って更地になったり分譲されたりを繰り返すなかで、周囲の雰囲気からはおよそ時代錯誤なレンガ塀だけが、用地の仕切り役として、世代を超えて生き残ってきた。

しかしそれも、遅かれ早かれ大きなビルが建つときには、完全に消える。信濃町のあの塀はまだ残っているだろうかと見に行ったら、残っていた。あらためてみると相当に古いもので、百年前後は経っていそうだ。

十年ぐらい前までは、近所にやはり戦前の屋敷の名残らしい立派な木が雄大に枝を広げていて、ランドマークのようになっていたが、それはもはや影もない。

とりあえず撮影して記録に残す。

帰宅して、机の脇の時計を見ると、電池が切れて止まっていた。ふたを開けて前回の交換日を見る。

二〇二〇年二月十六日。

ちょうどコロナ禍がはじまり、海外の演奏家が次々と帰国、コンサートが止まりだしたころ。あれから単三電池一本で三年半動いたのだから、たいしたもの。

その間に、いろいろなことがあった。

ミュージックバードの番組ナレーションを自宅で録音することになり、あわててマイクを購入して、この時計のすぐ脇に立てた。それから、いくつかの番組が終わっていき、結局、二〇二二年いっぱいですべての番組が終わった。

この時計の針をいちばん見るのは、半蔵門のスタジオへ収録に行く前に、台本を仕上げるために真冬の午前五時に起きて、朝食用に前夜にコンビニで買ったタマゴロールをほおばっているときや、執筆の合間などに、出発までの残り時間を確かめるためだった。

今はもうそんな作業はない。会う機会のごく少なくなった、何人ものスタジオの仲間たち。

この日付を書いたころは、そんな三年後はまったく想像していなかったなと、しみじみと思う。

電池を交換、「2023・10・6」と日付を書きながら、次に電池を換えるときは、世の中はどうなっていて、自分はどこで何をしているのだろうと思う。

ま、想像もつかない未来のほうが楽しい。淀むよりは流れるのが楽しいにきまっている。

こいつも写真を撮っておこう。

自分は、視野のどこかにアナログ時計の文字盤が入っているのが好きなので、部屋のあちこちに時計が置いてある。

そのなかから、いちばん古いやつ、おそらく三十年近く自分と一緒にいる時計を持ってきて、並べる。

昔のものだから、単二電池が二本も必要で重く、電子時計でもない。落としたりして秒針は外れ、アラームは狂って、数時間ずれて鳴るから使えない。

だが、肝心要の時刻は、それでもかなり精確。

送電線工事の時代から、前の家にいたころから、ずっと一緒の時計。いまも自分の生活を仕切るために働いている。

これからもよろしく。

――時とともに。

十月八日(日)東次郎の『月見座頭』

横浜能楽堂で「横浜狂言堂」。

・狂言『縄綯』(大蔵流)

シテ(太郎冠者):山本則重

アド(主):山本則孝

アド(何某):若松隆

・狂言『月見座頭』(大蔵流)

シテ(勾当):山本東次郎

アド(上京の者):山本則孝

お話:山本東次郎

なんといっても東次郎の『月見座頭』が絶品。終演後、間を置かずに橋掛りを走って登場。先月地方公演でバスに乗ったさいにコロナにかかったこと。三日間入院して、退院するとそのまま国立能楽堂に行って開場四十周年記念公演の『獅子聟』のシテをつとめたこと。その後も体調がさえず、昨日も発熱したが今日は出るといってきかなかったこと。「この年齢になると、今日よくても明日は身体が動くかどうかわからない。だから出られるかぎり出る」こと。

続いて、弟たちが相手だったころは思いきっていけたが、甥たちが相手の場合は腹のさぐりあいになるところがあること。今も杖を転がしたときに少し離れたら、則孝は間をとろうと謡を伸ばした。お素人が相手ならそういう工夫は大切だが、自分にそんなことは無用なのでムカついていること、など。

わずかな時間に濃密な話。これからも元気で、いい舞台をもっともっと見せてほしい。

十月九日(月)文藏の『隅田川』

観世能楽堂で「ひとつのはな」。

・能『隅田川』大槻文藏

最後の悲しみを生々しく、格調を崩さないギリギリのところで表現。見事。

十月十三日(金)新しい時代へ

サントリーホ―ルで日本フィルの演奏会。カーチュン・ウォンの首席指揮者就任披露で、マーラーの交響曲第三番。精巧緻密、そして爽快な棒に、高い完成度でオーケストラが応えた。これからも楽しみなコンビ。

十月十七日(火)二つの日本初演

ヴァイグレ指揮読売日本交響楽団。きちんとした感想は日経新聞に書くが、それはそれとして、今年は四月にシュトラウスの《平和の日》、十月にアイスラーの《ドイツ交響曲》、この対照的な、しかしともにある時代のある男の存在がきっかけとなった二つの曲が日本初演されて、記憶に残る年になった。

かつて「太鼓たたき」と自ら名乗り、その前には絵描きだった、その男がもたらす憎悪の連鎖。

この二作品には、それがそれぞれまったく違う形に込められている。ひとつは間接的に、両義的に、都合よく、ひどくあいまいに韜晦された玉虫色の祝典に。ひとつは直接的に敵対し、わなないて爪が食い込むほど強く握りしめられた、鉛色の拳骨に。

関わっているのかいないのか、どうともとれるツヴァイクと、全身をさらすブレヒト。

そしてそれぞれにベートーヴェンを源泉としている。ひとつは《フィデリオ》を。ひとつは「第九」を頂点とするドイツ音楽のパンテオン、「交響曲」なる象徴化された神殿を。

憎悪の波。旧東独時代の生活を語ったときのヴァイグレの目に宿った、あの暗い影。ウクライナに続いてパレスチナで憎悪から憎悪が生まれる、今日ただいまの地上。

東京という一隅。

十月二十日(金)現代語の字幕

国立能楽堂ショーケース。

・狂言『太刀奪(たちうばい)』善竹大二郎(大蔵流)

・能『紅葉狩(もみじがり)』観世喜正(観世流)

初心者にも安価に能に親しめるようにという「ショーケース」。中身は充実している。ただ地謡が六人で迫力不足だった。それから字幕が詞章ではなく、現代語による説明だったのだが、どうも味気ない。古語に宿る精気が失われてしまうような。

しかし考えてみれば、西洋のオペラの日本語訳の字幕も、意味は理解できても原語の品格のようなものは、やはり失われているのだろうなと思う。

十月二十四日(火)マケラの特性

昨日と二日続けてサントリーホールでマケラ指揮オスロ・フィル。勢いは素晴らしいが、粗さも気になる。オーケストラの力量や特性がはっきり出てしまうのが、今のマケラの難しさか。

十月二十五日(水)ゴルトベルクの旅

王子ホールで、ジャン・ロンドー弾くゴルトベルク変奏曲。冒頭の即興演奏も加えて、百十分休憩なし。CDと同じくすべて反復するのでこの長さ、しかし間然するところなく艶やかに歌う。ドイツ風の明確なドラマ性とは異なる叙情性。極端に照明を落とした薄明のなかに響く音の旅。

十月二十六日(木)露に映るは

国立能楽堂開場四十周年記念公演。

・狂言『菊の花(きくのはな)』野村萬(和泉流)

・能『檜垣(ひがき)』 金剛永謹(金剛流)

昨日のゴルトベルク百十分に続き、今日は能百二十五分。いずれも休憩なしの上演で、素晴らしく濃密な時間と空間。

今日は金剛永謹の『檜垣』。能の最奥の曲とされる「三老女」の一つ。この曲に関しては、自分は「三老女」の中でもいちばん運に恵まれていて、二〇一九年九月に観世流永島忠侈、昨年五月に大槻文藏(蘭拍子の小書付)と、一生物の体験を続けてできた。そして今日もまた。「三老女」の中でも、見る側も演る側もポイントをはっきりさせやすい曲ということがあるのかも。

ぐっと抑えた謡も囃子も素晴らしい。そして金剛流の地謡の、独特の色気。ときに清元みたいな官能性さえはらむのが素敵。

現代人がいちばん親しみにくい、動きの少ない「序の舞」が、じつは万華鏡のように静かに変化を重ね、流れていることを、素人にも感じさせ、集中力を持続させる見事な舞。

そして、驚かされたのが面の美しさ。「老女小町」という洞水作の面だそうだが、たしかに老女なのに絶世の美女だった、いや今もやはり美女だと、ほれぼれとさせる面。

こんな面は見たことがない。おそらくは現物がそうである以上に、優れたシテ方がかけて生命を与えることで、さらにその美しさが輝いている。

そして金剛流では、最後に独自の詞章が追加される。

地謡「教えの本の悟りをば」

シテ「胸なる月や澄ますらん」

地謡「心の玉の台の濁りにしまぬ、蓮華のはやく仏道なりにけり、蓮華のはやく仏道なりにけり」

これは古今和歌集の僧正遍照の「蓮葉の にごりに染まぬ心もて なにかは露を玉とあざむく」が本歌らしい。そしてこの追加部分は、前の部分の詞章に対応している。

シテ「思ひも深き小夜衣の」

ワキ「袂の露の玉襷」

シテ「影白川の月の夜に」

ワキ「底澄む水を」

シテ「いざ汲まん」

地謡「釣瓶の水に影落ちて、袂を月や上るらん」

煩悩の深さを象徴する水。しかしその底は澄んでいる。

月の影が水面に映って、天界と水底が結ばれる。

その水を汲む袖の袂に水滴が飛び、その露にも月が映って、玉のように輝く。

水底の冥さと、袂を上る露の輝き。

その水滴は澄んだ心か、はたまた心をもてあそぶ煩悩か。

なんという詩的な喚起力。古歌の力を借りて世界が無限に深く広がる。こういうところ、世阿弥はほんとうに物凄い。そして、シテとワキと地謡が交唱する、その抑揚の美しさ。

日本語の詩的な力というものを、自分はまだまるで知らないのだなと、実感する瞬間。

世阿弥が水に感じる官能と、金春禅竹が植物に感じる官能。炎でも動物でもないものから官能を引っぱりだすのが、二人の天才的能作者のすごいところ。

末尾の部分、金剛流以外の他の四流ではその前の「罪を浮べてたび給へ」という詞で、夢幻能のいつものパターン通りに終わる。

一対四という割合からいけば、金剛流の末尾は後人が追加したものという感じだが、古歌を巧みに借りて織り込んでいること、前述のようにそれ以前の部分にも古歌を連想させる詞句があることを思うと、金剛流版こそが世阿弥のオリジナル、初稿ではないかという気がした。

十月三十日(月)来年の東京春祭

午前に東京文化会館小ホールで東京・春・音楽祭の記者会見、午後にサントリーホール青薔薇で外山雄三さんお別れの会、夜に東京文化会館に戻って大ホールでヴァンスカ指揮都響のシベリウス後期プロと、ジャーナリスティックな一日。

二十回目となる来年の東京・春・音楽祭は、例年以上に盛りだくさん。大物はヤノフスキ指揮N響の《トリスタンとイゾルデ》と《指環》ガラ、ヴァイグレ指揮読響の《エレクトラ》、モランディ指揮東響の《ボエーム》、そしてムーティ指揮東京春祭管の《アイーダ》という四+一の演奏会形式オペラに加え、ケーニヒス指揮都響によるブルックナーのミサ曲第三番。

室内楽やリサイタルも面白そうなものが並ぶなかで特に目をひくのは、ディオティマ弦楽四重奏団によるシェーンベルクの弦楽四重奏曲全曲と《浄夜》ほか、一日で計六時間のマラソンコンサート。

二十回を期に、これからは過去の名作だけでなく現代の音楽にも力を入れていくそうで、アンサンブル・アンテルコンタンポランの登場がその始まりとなる。

ムーティのオペラ・アカデミーは、九月に独立して行われる予定で、《アイーダ》はそれとは違う単独公演。

あと、三井住友銀行東館でやる「子どものための《トリスタンとイゾルデ》」も、なんというか絶対矛盾的自己同一な感じで(笑)、楽しい。

十月三十一日(火)トリスタン密度

気がつけば来年三月後半の東京の「トリスタン密度」は、物凄い。

十四日(木)十六時 新国立劇場

十七日(日)十四時 新国立劇場

二十日(水・祝)十四時 新国立劇場

二十三日(土)十四時 新国立劇場

二十三日(土)十四時 子どものための

二十四日(日)十四時 子どものための

二十六日(火)十四時 新国立劇場

二十七日(水)十五時 東京春祭

二十八日(木)十九時 子どものための

二十九日(金)十四時 新国立劇場

三十日(日)十四時 子どものための

三十日(日)十五時 東京春祭

三十一日(月)十四時 子どものための

二十三日と三十日以外は重複しないので、十八日間に十一回(全曲は八回)トリスタンを見ることができる! 二十六日から三十一日にかけては毎日トリスタン。廃人必至…。

十一月二日(木)フーガの技法

朝は東京体育館のプールへ。

これまで通っていたところが値上げ値上げの連続でメリットがなくなったため、二〇一八年夏からの長期休館以来離れていた古巣に今月から復帰した。お決まりのエクセルシオールでモーニング。

夜は浜離宮朝日ホールでカザルス弦楽四重奏団による《フーガの技法》全曲。衒学的になることなく、四本の弦楽器による、生き生きとした美しき絡みあいによる、入り組んで豊潤な音空間。全員バロック弓。CDとは異なる、実演用の曲順が実に効果的だった。曲目解説をやらせてもらうことになって、資料が来たときからこの曲順はとてもよさそうと思っていたが、想定以上。

アンコールでのパーセルのファンタジア、そして《鳥の歌》も、胸にしみじみと響く美。パーセルは次の新譜なのか。とすると、それも今から楽しみ。

十一月五日(日)告別と感謝

サントリーホールで、チェコ・フィルハーモニー弦楽アンサンブル。ドヴォルザークとチャイコフスキーの弦楽セレナードなど。

ジャパンアーツ主催のコンサートで、本来はここでティーレマン指揮シュターツカペレ・ドレスデンの来日公演が予定されていたが中止となり、直前まで公演していたチェコ・フィルのうち弦楽アンサンブルだけが居残って、代わりのような演奏会を行なった。

ティーレマンたちは結局、五~七日と北京の中国国家大劇院でリヒャルト・シュトラウスなどを演奏している。

大蔵流狂言方の山本則俊の訃報。八十一歳、二日にすい臓がんのため亡くなっていたという。先月八日横浜能楽堂での兄東次郎の話は、このことあるを覚悟してのものだったかと納得する。

東次郎と則俊の兄弟共演は、能に興味を抱き、生まれて初めて国立能楽堂の主催公演の席を買ってみた二〇一六年三月の『附子』に始まり、十七年九月の『月見座頭』(シテは則俊)、一八年六月の『蜘盗人』、十一月の『成上り』、十九年三月の『二人袴』、四月の『惣八』、五月の『文荷』、二〇年七月の『月見座頭』(シテは東次郎)、二十一年一月の『成上り』、三月の『翁 三社風流』、二十二年六月の『呼声』などを見ることができた。自分が能楽を見始めたとき、野村萬と万作はすでに決裂、茂山千作と七五三は十八年九月の『栗焼』しか見られなかったから、半世紀以上共演してきた老兄弟の遠慮のない、息のあった狂言は、山本家でこそ味わえるものだった。

そして、なんといっても忘れがたいのは、十九年一月の国立能楽堂での『道成寺』の能力役。日記にこう書いている。

能というのは、時間を支配してしまうことで空間の伸縮を自由自在にやってのけるものなのだと、今日ほど実感したことはなかった。

まずそのことを感じさせたのは、能力役の狂言方、山本則俊の至芸だった。従僧役のワキの福王茂十郎に命じられて、女人禁制であることを周囲に宣言する。そのあと、ゆっくりと舞台の縁を半分ほど回る。

しかしそのゆっくりは、ただ速度を落しているのではない。もったいぶっているでもない。普通に歩いているのに、遠くにいるのであまり進んでいないように見える感じ。距離感を狂わせることで、たった三メートルほどの移動で、道成寺の広い境内を歩ききったように思えるのだ。今まで見た能力役で、こんなことを感じさせた人はいなかった。

(略)

そのあと、落ちた鐘に驚いた能力たちの場面になるが、ここも山本則俊が圧倒的な出来だった。時間稼ぎのドタバタになりかねないこの場面を、則俊はまったく力まず、ひょうひょうと、表情をいっさい動かさずに(能を直面で演じているかのように)、ゆったりとやることで、観客の興奮をいったん収めさせ、くつろがせる。それでテンポを失うどころか、逆に自然に笑いを誘い、次の場面へと流れよくつなぐ。

読みかえすうちに、あの日の記憶が脳裏に甦える。能楽のはてなき面白さを、私に教えてくれた方々の一人だった。心の底からの、深い感謝を。

十一月七日(火)来日ラッシュ始まる

ルイージ指揮コンセルトヘボウ。管楽器の美しいハーモニーは格別で、まだまだ日本のオーケストラが敵わない部分。コンセルトヘボウ、ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、ゲヴァントハウスと超一流オケの来日ラッシュの始まり。

十一月八日(水)獅子王の入場

朝日カルチャーセンター新宿教室にて「ウィーン・フィルと巨匠たち」の第二回を行なう。「クレンペラーとウィーン・フィル」のオンライン併用講座。

このコンビの公演記録、ウィーン・フィル楽団長のブルクハウザーとシュトラッサー、そして吉田秀和と若杉弘によるクレンペラーの思い出なども引用。

なかでも若杉弘の「告別 ―クレンペラー頌─」は、テスタメントがCD化した一九六八年の伝説的客演の五回の演奏会を、クレンペラー本人に特別の許可をもらって、練習からすべて客席で聴いたという貴重な文章。はっきりいって、これを紹介したいがためにこの講座をやった(笑)。若杉が書いた文章というもの自体が珍しいと思う。

若杉の文で大好きな一節。

『右手に杖、両脇から二人の男にささえられて指揮台に進む姿には痛ましさなぞみじんもない。まさに獅子王の入場である。彼をささえる人物は視界から消えて一人の偉大な人物だけがそこに実在しているといった光景。指揮台につく。杖をわきに掛ける。椅子に座す。そして大喝一声「だまれっ!」。そのとき筋ばった手に握られた指揮棒は毅然と中空に浮いている』

家紋ストラップを買った。

不識庵謙信は、本陣旗「毘」と突撃旗「龍」の二つが揃っているという遊び心に負けた(笑)。「毘」の字の方は、謙信の遺偈「四十九年一睡の夢 一期の栄華一盃の酒」にちなんで盃の絵がついていて、しかもそれが、馬上でも酒が飲めるように高台を長くした、謙信独特の馬上盃になっているという、マニアックな凝りようが嬉しい。

そして、私のように負け戦ばかりやっている人間にとって永遠の憧れ(笑)、六文銭と誠一字の旗。

十一月十日(金)『摂待』再見

宝生能楽堂にて銕仙会定期公演。

・狂言『粟田口』野村萬斎

・能『摂待』観世銕之丞

十一月十二日(日)

サントリーホールで、ソヒエフ指揮ウィーン・フィル。

十一月十三日(月)お台場まで

お台場のフジテレビで、ベルリン・フィルの来日記者会見。なかなか遠い。

十一月十七日(金)混沌の快感

紀尾井ホールでダントーネ指揮紀尾井ホール室内管弦楽団。

「音楽の友」十二月号が発売された。自分は宮田大さんの連載のまとめなど。今月のゲストは建築家の内藤廣さん。そして特別企画「クラシック マストバイ・アルバム2023」。

旧レコ芸執筆者を中心に十五人の選者が二点ずつ「買うべし!」アルバムをあげている。

これがまあ、見事なまでにぜんぜん重ならない(笑)。編集部から選盤の調整があったわけではない。なぜなら、一点だけお二人の方が選んだものがあるからだ。重複を編集部は認めていたのに、他の二十八点はまったく重ならなかったということになる。

全員がまるで違った方向を自分勝手に見ている、秩序なき混沌の快感。面白いのでぜひご一読を。

そして、この状況のなかであえて対象を絞り、投票で多数決をやり、最大公約数を見つけようとみんなで汗をかくのが毎年の「レコード・アカデミー賞」であり、「名曲名盤」だったんだなあ…と、しみじみと思い出してみたり。

十一月二十日(月)二つの幻想曲

「モーストリークラシック」一月号が発売。今号からディスク紹介欄を六頁から十二頁に拡大して、新コーナー「モーストリー・ディスク・ジャーナル」に。

矢澤孝樹さん、鈴木淳史さんなどの強力執筆陣のこのコーナーの末席に、「音盤時空往来」もくわえていただいた。

その「音盤時空往来」、今回のタイトルは「2人のクビツェク、2人のアドルフ」。マリア・クビツェクとアドルフ・ブッシュ、七十一年の歳月を隔てた、二つのシューベルトの《ヴァイオリンとピアノのための幻想曲》がメインの音楽。「はんぶる・あうふたくと」の令和版を目指したこの連載のなかでも、我ながら今回はけっこう満足している。

クビツェクのピリオド演奏も気に入っているが、ブッシュ&ゼルキンの一九四六年ワシントン国会図書館のライヴは、ほんとうに凄い。二〇一〇年に出たのに買い損ねていた四枚組、中古価格が高くて手が出なかったが、少し前にようやく手頃な値段で入手できた。