一月一日(月)龍の年

元旦。二〇二四年の一枚目は、カペッラ・デ・ラ・トレによるモンテヴェルディ・アルバム。かれらのカヴァッリ・アルバムがよかったので買ってみた。さまざまな曲を一晩のコンサートのように構成した選曲、トラッド・ミュージック的なリラックスしたノリが心地よし。

今年は辰年。龍といえば不識庵謙信の突撃旗、懸乱れ龍一字の旗。流れるように、ばんばん原稿が書けますように!

そして地には平和を。

しかし夜。東京は穏やかでよい日だったが、恐ろしいことがよりによって元旦の夕方に起きてしまった。

被害が少しでも少なくすむことを、そして被災者の方、救難と支援に関わるすべての方のご健康と、一日も早い日常への復旧を祈るばかり。

一月五日(金)嘆きの底にある者を

川口リリアで、濱田芳通率いるアントネッロによるモンテヴェルディの《聖母マリアの夕べの祈り》。

時空を超え、未来にひらかれた永遠の名作(=永遠に未完成)の、生命力に満ちた美しい名演。

父と子と精霊、三位一体の威厳にみちた愛を讃える多彩美麗な音楽のなかから次第次第に姿を現す、マリアの慈愛への切実な祈り。

「祈り」の音楽である以上は、憂き世から目を背けるわけにはいかない。おそらく濱田さんの選択だろうアンティフォナには、ドキリとするような、胸を突くような訳語(佐藤いづみ訳)があてられている。

Pulchra es et decora filia Ierusalem; なんと美しいことか、艶やかなエルサレムの娘

terribilis ut castrorum acies ordinata 端整な眼差しは軍隊のように恐ろしい

そして作品を締めくくるマニフィカトの、前後におかれてくり返されるアンティフォナは、こう始まる。

Sancta Maria succurre miseris, 聖マリアよ、この世の不幸に思いをめぐらせてください

juva pusillanimes, refove flebiles 内気な者を支え、嘆きの底にある者を蘇らせてください

元日の能登半島地震により、多くの人が苦難と悲嘆のなかで「正月-1.0」のごとく始まった二〇二四年。

幸いにして私は何も失っていない。それでもなお、この詞とその響きを目と耳にした瞬間、涙があふれそうになって困った。

私は何も失っていない。

個人的には、とてもとても意義深い誕生日となった。そういえば前日、今年初めて行なったフレッシュネス占いには、こうあった。

Happiness depends on you

一月八日(月)懸乱れ龍

いよいよ寒さのピークの一月後半は、アーミーベレーが必需品になる。もう五年目、黒一色では殺風景だけれど、これ見よがしなエンブレムもいやだしと思っていたところ、直径二センチのピンバッジを購入。不識庵謙信の懸乱れ龍。辰年だからちょうどいい。こういうのを探して見つけられるのは、ネット時代のありがたいところ。

一月十日(水)免許更新の浦島太郎

外出仕事初め。中身が濃かった。午後は朝日カルチャーセンター新宿教室で、「巨匠が敬愛する大作曲家」の第一回、「クナッパーツブッシュ指揮のワーグナー」。フラグスタートが歌う〈エルザの夢〉は、四十年前の自分にとっての、いろいろな「始まり」だったのだなあと、あらためて思う。

終了後、運転免許の更新に新宿免許センターへ。今は誕生日すぎてからでも普通に更新できるから楽になった。前は一日過ぎただけでも、住民票持ってこいだの、いったん切れたから取得年が変わってしまうだのといわれて、年末や年初に生まれた人間は忙しかったり休みになったりで、とても気ぜわしかった。更新案内のはがきもなく、切れる前に自分で気がつかないといけなかった。このへんは便利になった。

新宿免許センターは朝カルのある住友三角ビルの斜向かいのビルの南隣、つまりビル二つ移動するだけなのだが、そのビルというのが都庁の第一本庁舎と第二本庁舎なので、五百メートルぐらい歩かされることになる。巨大ビルとだだっぴろくて横断可能な場所が少ない道路ばかりの、人間疎外の新宿副都心。

ペーパードライバーになってゴールド免許が二十年。講習が短くて楽だが、係員の男性たちが同年配かその前後ぐらいになってきている。前はうんと年の離れたオジサンばっかりだったのに(笑)。五年に一回しかこないから、浦島太郎化がきつい。次の次の頃には、年下ばかりになっているはず。二月からは予約制になるそうで、手間が増える。

帰りは都庁から地下通路を歩いて丸ノ内線の西新宿駅へ。店舗も何もなく、灰色のコンクリの壁だけの妙に大きな通路は殺風景きわまりないが、災害時の避難場所としては最適なんだろうな、などと考える。信号がないのは楽だが、そのぶん歩きづめになるので、変化がなくとても遠く感じる。

新宿御苑で途中下車して、ひさしぶりにコメダ珈琲。シロノワールの「いちごのミルフィーユ ミニサイズ」を食す。美味し。

夜はサントリーホールで読売日本交響楽団。藤田真央のひくブラームスの協奏曲第二番が素晴らしい。藤田のピアノがつねに明快に聴こえていたのには、練達のオペラ指揮者であるヴァイグレの音の出し入れの手腕も大きいのだろう。

来週はこの人の指揮で待望の《リエンツィ》序曲が聴ける。東京春祭の《エレクトラ》も楽しみだが、《リエンツィ》本編もワーグナー・シリーズの特別篇として、いつか聴いてみたい。

一月十三日(土)はるかな月

東京文化会館小ホールで、現代音楽プロジェクト「かぐや」。物語をなぞるのではなく、そこからイメージをふくらませ、植物の生命力と、届かぬものの象徴としての月。前者には金春禅竹の能を想い、後者には能『姨捨』を想う。

「わが心慰めかねつ更級や姨捨山の照る月をみて」

自然の猛威。それを破壊しつつある人類。月は、人間が行ったことのある場所のなかでも、まだ破壊の手の及ばない、最後の場所なのかも、などと思う。

一月十四日(日)今日の御祈祷なり

今年初の能。宝生能楽堂で「宝生会特別公演」。

・能『翁(おきな)』澤田宏司

・狂言『酢薑(すはじかみ)』野村萬

・能『大原御幸(おはらごこう)』佐野由於

・能『正尊(しょうぞん)』佐野登

宝生流の新年最初の公演とあって、門松や祝樽が飾られて賑々しい。客席も完売。そして年の初めはやはり『翁』。

「およそ千年乃鶴は萬歳楽と歌うたり、また萬代の池の亀は甲に三極を戴き。渚の砂さくさくとして朝の日の色を朗じ、滝の水冷々と落ちて夜の月鮮やかに浮んだり。天下太平国土安穏。今日の御祈祷なり」

狂言は、十日に九十四歳になったばかりの野村萬がシテ。驚異的。まさしく萬歳楽。

その後は特別公演の名にふさわしく、舞台に大人数が出る芝居的な能。とはいえ二曲の雰囲気は大きく異なる。

平家滅亡後、大原の寂光院に隠棲した建礼門院を後白河法皇が訪ねる場面を描く『大原御幸』で目に見えるのは、晩春の山里に寂しく暮らす三人の尼たち。しかし、動きの少ない、穏やかな舞台の向こうに、女院が自ら体験し回想する源平の争乱、一門の流浪と滅亡の惨劇が、目に見えないイメージとなってわき上がってくる。

散る花や柳の枝を静かに浮かべた淵や川の水面が、一門の運命を呑みこむ壇ノ浦の、激しい波濤と深くて冥い海底のイメージを喚起する。その明暗の落差。

白州正子はさらにこの能から、みずみずしく若く美しいままに落飾し、寄るべを失った女性を見る、男たちの卑しく意地悪な欲望の視線の、その代弁者としての後白河法皇を見いだした。たとえば以下の詞章などは、海に身を投げた若き美女が漂い、華やかな錦の装束や黒髪が波に翻弄され、ついにずぶ濡れの姿で東国武者たちの手で陸に引き上げられる、その光景のエロティシズムを暗示していると喝破した。卓見と思う。

「寂光院の有様を見わたせば、露むすぶ庭の夏草しげりあひて、青柳糸を乱しつつ池の浮草波にゆられて、錦をさらすかと疑はる」

「法皇池の汀を叡覧あつて、池水に汀の桜ちりしきて、波の花こそ盛なりけり」

地味な視覚とのコントラストのなかで詞章がイメージを喚起する力が、この曲の生命。何度見ても心打たれる名作。

一方の『正尊』は、派手な斬組み、つまりチャンバラもの。大原御幸の半年ほど前、兄頼朝が放った刺客正尊(土佐坊昌俊のこと)一党を、見事に返り討ちにする義経と静、弁慶以下の郎党たち。観世流では義経の郎党二人が多人数の敵を切り伏せていたが、宝生流では四対四の同人数の戦い。このあたりは流派によってさまざまらしい。

平家を滅ぼした勢いそのままの、軍神のごとく勇壮な義経主従。しかしじつはこれが最後の勝利となり、あとは坂道を転げ落ちるように没落し、潜伏行の末に奥州へ落ちることになる。「猛き者も遂には滅びぬ」。

静寂と諦観の背後に、争乱の叫喚と妄欲の視線が暗示される『大原御幸』と、先に待つ敗亡を想像せずにはいられない『正尊』。こうしてみると良い組み合わせ。イメージを多層化させる力こそ、能の魅力なのだから。

それにしても、宝生能楽堂で見る宝生流のシテ方たちは、国立能楽堂で見るときよりも、自信と力にあふれているような気がした。やはり本拠地がもたらすものは特別なのか。この建物、建て替えをめぐってもめているけれど、うまくまとまってほしいもの。

一月二十二日(月)林檎と桃

Apple表参道にて「Apple Music Classical プレス発表会」。定額ストリーミング配信のApple Musicに、二十四日から日本語版のApple Music Classical アプリが追加料金なしで加わる。クラシック音楽に特化したアプリ。

クラシックは、音楽ジャンルのなかでも楽曲に付随するデータが圧倒的に多種多様で特殊。そのデータを使いやすく整え、CDを上回るハイレゾの音質で聴けるものもあるとなると、かなり魅力的なことはたしか。しかも追加料金なし。CDとの併用に心が動く。

それにしてもApple表参道はおしゃれ。IT業界は華やか。

取材を終えて、「表参道とくれば桃林堂の小鯛焼!」というわけで交差点角の桃林堂へ。

絶品の小鯛焼、いまはなんとバレンタインデー用の「バレン鯛ンチョコ」もあるという。「尻尾のビターチョコと八朔ピール入り餡が絶妙」だそうなので、我慢できずに六個のうち半分をそれに。

さらに商品棚を見ると、節分用の菓子「福は内」もある。「漉し餡(鬼)と白漉し餡(お多福)の可愛い?焼菓子」ということで、これも我慢できずに買う。

節分にバレンタインデー、和洋なんでもありの日本ならではのいい加減さの快感(笑)。能楽に親しむようになって、微妙に移り変わる季節の風物を楽しんでこそ、この国に暮らす面白みという思いが強くなった。時候物はすべて楽しい。

一月二十三日(火)なおも我は愛さん

トッパンホールでボストリッジ。痛いほどに鋭く美しい歌と言葉への、打てば響くドレイクのピアノの見事なバックアップ。前半のシューベルトも、後半のパーセル(ブリテン編曲)もブリテンも、喪失の悲痛とはてなき孤独を歌う。

特に後半は、心の安息を神に祈るパーセルの《夕べの頌歌》を序幕として、現代の現実世界の悲哀を預言したかのように、《女王の死を悼む悲歌》、そして一九四〇年の空襲下のロンドンと、ウクライナやガザが重なるブリテンの《事の核心》へ。

「十字架の上に打たれた一九四〇本の釘のごとく」(青澤隆明訳)の、「nineteen hundred and forty nails」の響きの、心に突き刺さる実在感。

そして、

そのときあの方の声が鳴り響く、人間の心臓のごとく

かつて獣たちの間に寝かされし幼子であられた方の声が──

「なおも我は愛さん、なおも罪なき我が光、我が血を流さん、汝のために。」

──なおも我は愛さん(Still do I love)。

この一節に、遠藤周作の『沈黙』の、あの言葉を思い出す。

「踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生れ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ」

一月二十四日(水)

サントリーホールでソヒエフ指揮NHK交響楽団。モーツァルトの協奏交響曲とベートーヴェンの《英雄》、変ホ長調つながりの二曲。見事に波打ち、充実の生命感に満ちた古典派二曲。

一月二十五日(木)

東京体育館プールで泳いだのち、いつもの喫茶店でモーニング。だがスープセットが消滅し、リカちゃんサイズのトーストサンドなどになってしまった。卑俗なる喪失の悲しみ。

夜は王子ホールで、『天鼓』。前場は能、後場は新たに作曲された、ヴァイオリン四重奏と小鼓による能舞。息子を失った父の悲しみと、そして《ローエングリン》前奏曲のごとく天から降り、また昇っていく鼓。

一月二十六日(金)洋の東西

サントリーホールで、カーチュン・ウォン指揮日本フィル。シェフでなければ不可能な意欲的プログラム。東アジア人として、東西の音楽の交流を象徴する作品群。

カンボジアから一九六四年に渡米したチナリー・ウンは、カンボジア内戦のさなかには創作を止め、難民支援と自国の音楽文化を保存する活動に没頭。その後に生まれた《グランド・スパイラル:砂漠に花が咲く》では、雅楽を想わせる響きが興味深い。

プーランクが一九三二年に書いた、二台のピアノのための協奏曲は、いかにもこの時代らしい機械的でメタルな機能性に、モーツァルトやジャズの影響を採り入れた賑やかなおもちゃ箱のなかに、前年にパリで開催された「植民地博覧会」で聴いたバリ島のガムラン風の音楽が入り込む。無邪気なオリエンタリズム。

後半、コリン・マクフィーの《タブー・タブーアン》は、ガムランに魅せられたアメリカ人の作品。細かい動きが先週聴いたジョン・アダムズに通じていく。

おしまいにドビュッシーの《海》。そこにあるのは、東洋的五音階のジャポニスムと、一八八九年のパリ万国博覧会で聴いたガムラン。カーチュン・ウォンは印象主義的な靄を吹き払い、精妙に音の綾を描き出し、パーカッションや管楽器の動きを顕在化させることで、この作品のなかの「アジア」をわかりやすく引っぱりだす。

今日の全体のプログラムのなかでこそ可能な、意図がよく伝わる解釈。知的な刺激に満ちて、面白い。オーケストラも鋭敏に反応し、プーランクとマクフィーでの児玉姉妹のピアノの冴えも印象的。

西洋人にとっての東洋と、東洋人にとっての西洋。その質の差も考えさせる演奏会。

ここにいたって、昨夜の『天鼓』でも洋の東西が出会っていて、今日とひとつながりだったことに気がつく(そうか、『沈黙』も、か)。

一月三十日(火)ショパンのピリオド

オペラシティで、「第二回ショパン国際ピリオド楽器コンクール優勝者コンサート」。エリック・グオが一八四三年製プレイエルを用いて、鈴木優人指揮BCJと共演。

《フィガロの結婚》序曲、ショパンのピアノ協奏曲第二番と第一番。後者のほうが弾きなれているようで、演奏スタイルにも合って映える。そして、ショパンにはピリオド楽器のオーケストラの方がいい。響きが透明で多彩。

一月三十一日(水)休憩のタイミング

新国立劇場で《エフゲニー・オネーギン》。今シーズンのレパートリーものはレベルが高い。大野和士監督の効果か。

ウクライナとロシアの歌手たち。国外で活動している後者は、どんな葛藤を抱えているのだろうか。

このプロダクション、初演のときは松本と演目が重なったこともあって見損ねたが、素直で楽しめる。ただ、休憩を一回にするべく第二幕の第一場と第二場の間だけ休憩にしたのは、決闘に向かって緊張が高まる箇所だけに、ドラマの流れを壊してしまう。

月日が経過して、中断しても無理がないのは第二幕と第三幕の間だが、ここだけだと後半が短すぎて、バランスが悪すぎる。たしかに、休憩は二回より一回の方が無駄がなくてよいのだが…。

二月三日(土)親切にして勇敢

節分。各所からの原稿催促に追われつつ朝食へ。今日のフレッシュネス占い。

Be kind and courageous.

――親切に、そして勇敢であれ。

いい言葉だけど、俺には無理だぜと思いつつ、テーブルの上にあった紅い花と番号札十三(よりによって十三、勇気いるぜ)を並べてみる。やがて十三番が消え、代わりに待ってましたのタマゴサラダドッグ登場。

なんとか原稿二本をあげ、あと一本だけ残して、「これも仕事だからしかたないんだよ~だ」と自らに言い訳して、井上道義指揮NHK交響楽団を聴きにNHKホールへ。《バビ・ヤール》など。

素晴らしい演奏だった。

「わたしは、彼らの尊い信念を信じている。彼らの信念こそが、わたしの勇気」

ラストのこの言葉の背後に響きつづける、夢のようにはかない、甘美な音。

それは、前半のシュトラウスやショスタコーヴィチ自身の愉しい音楽、現世の喜びと笑顔ある生活の、かすかなエコー。そこに、生命を賭しても守らねばならないものがある。

──親切に、そして勇敢であれ。

偶然ながら、交響曲は第十三番。

家へ帰って残り一本を仕上げて深夜に送り、とりあえずの義務を果たす。

またタマゴサラダドッグ食えるかな。

二月十日(土)CC付メール

最近、迷っていること。原稿のご依頼などのメールをいただいたさい、CCに連絡をくださった方の上司や、同じ部署と思しき方々のメアドが入っているケースが増えた。若い世代からのメールに多いので、今はそう指導するらしい。

業務内容を共有しよう、という確認の意味なのだろうと理解しているが、迷うことというのは、それに対する返信の宛先は担当の方だけでいいのか、全員宛にすべきなのか、ということ。

やりとりがある程度進んだあとなら、担当さんだけに返信でいいと思うが、最初にご依頼を受諾するさいの返信は、全員宛にしたほうがいいのか? ここをいつも迷う。

と、フェイスブックに書いたところ、いつも全員返信のほうが無難、というお答えが友人からは多かった。

だが、フリーランスのライター稼業を長くやっていると、記事原稿というのはそれぞれに、依頼してくれた編集者との一対一の関係でつくっていくものという意識があるので、他の人がずっと見ているのは、なにか居心地が悪いのだ。

もちろん、そういう場合でも上長が最終的にチェックしていることはわかっているが、途中経過まで全部共有されているというのは、どうも落ち着かない。

四十代以上だと、お互いわかっているというか意識を共有しているというか、サシのメールばかりなのだが。

ところでなんといってもつらいのは、原稿催促のメールにCCがいっぱいついてるやつ。「みんなお前を見ているぞ」という圧迫感がすごい(笑)。そんなことにならないように、〆切は守りましょう。守れよな俺。

二月十二日(月)めぐろパーシモン

今日はめぐろパーシモンホールで、倉本聰原作/渡辺俊幸作曲/吉田雄生オペラ脚本の《ニングル》。

演奏も舞台もよく、なかなかに感動的な公演。破壊した自然に人間がしっぺ返しをされるというテーマは珍しくないけれど、わかりやすい音楽がつくことで、訴えかける力が大きくなる。

パーシモンという会場が好き。千二百席で見やすく、オペラを見るに最適(収益効率はともかく)。都立大学移転後、ゴミ処理場を作るという話がなくなったあと、二〇〇二年にできたホール。

個人的には前にも書いたが、バス二本を乗り換えて通学していた半世紀前の小中学校時代、乗り換え地点だったのがかつての都立大学、いまのパーシモンの東北隅の交差点。だからいろいろな思い出が、周囲の道や街路樹や建物につまっている。ここへ来るときは、たいがい緑が丘の昔の家の跡から歩く。今日も、いかにも新春という陽差しで気持ちよし。

今年は十日後の《魔笛》に五月の《デイダミーア》、あとなんだったか(ジジイ…)、とにかく来る機会が増えるので嬉しい。

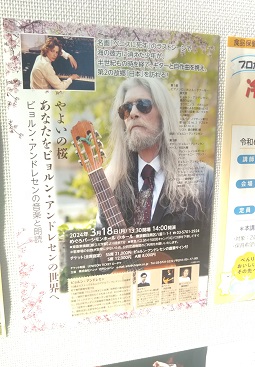

ところで休憩時、貼ってあるチラシを見て驚いたのが、三月十八日小ホールの『やよいの桜 あなたをビョルン・アンドレセンの世界へ』。ヴィスコンティの映画『ベニスに死す』タジオ役で一世を風靡した俳優、ビョルン・アンドレセンの音楽と朗読。

二百人のホールでやるのか…。

二月十八日(日)ミロノフのパリ

浜離宮朝日ホールでマキシム・ミロノフのテノール・リサイタル。ファルセットを巧みに用いた、澄んだ高音と超絶技巧が素晴らしい。ロッシーニ、ベッリーニ、ドニゼッティ、そしてモーツァルトも極上。

昨日、池袋でオッフェンバックの《美しきエレーヌ》を見た。ロッシーニたちイタリア人、オッフェンバックやマイアベーアのようなドイツ出身のユダヤ人など、外国出身の音楽家が大活躍できたのが十九世紀前半、一八七〇年までのパリだった。

しかし普仏戦争の結果、各国で偏狭なナショナリズムの嵐が吹きまくる。ワーグナーやヴェルディは、国民的作曲家としてその波に乗る。原案をつくったのはフランス人たちなのにイタリア・オペラとして完成された《アイーダ》は、まさにその過渡期に生まれた作品。フランスでもサン=サーンスなどが国民音楽協会を設立する。

二十世紀に私などがなじんだドイツ音楽中心史観を典型として、十九世紀前半のコスモポリタンなフランス音楽を軽視する習慣は、一八七〇年以降の、フランスまでも含めた各国のナショナリズム、国民音楽史観の産物なのだろう。国民楽派というくくりには、東欧やロシアの音楽だけでなく、欧州全体の音楽が含まれるともいえる(同時にそれは、獰猛な帝国主義の時代でもある)。

ナショナリズムは昂奮と陶酔をもたらすが、排他的で不寛容なだけに弊害も大きい。明治維新も時を同じくして起きただけに、日本にもナショナリズム主体の歴史観が輸入され、信じられてきた。

いま、ようやくその偏りが認識され、修正されつつある。

二月二十五日(日)行方不明の映画

名探偵 金田一耕助の映画フィルム発見 70年前公開も所在不明に

一九五四年に公開され、その後行方不明となっていた東映映画『悪魔が来りて笛を吹く』の十六ミリフィルムが発見されたというニュース。

『見つかったのは、横溝正史の小説が原作で1954年に公開された映画、「悪魔が来りて笛を吹く」の16ミリフィルムです』

「映画の配給会社によりますと1950年代のフィルムは所在が分からないものが多く、この映画も台本は残っていましたが、映像は確認できていませんでした」

『映画やドラマでも人気の高い金田一耕助シリーズは1947年から1956年にかけて時代劇のトップスターだった片岡千恵蔵さんが初代・金田一を演じて、6つの作品が映画化されました。

6作品のうち、今回見つかった「悪魔が来りて笛を吹く」以外では、「八つ墓村」と「犬神家の一族」のフィルムがいまだに見つかっていないということです』

東映の一九五〇年代の映画には、フィルムが行方不明のものがけっこうあるのか。フェイスブックの友人によると、このフィルムは少し前にヤフーのオークションに出たものだという。

つい先日、友人との話のなかで、高木彬光の小説『わが一高時代の犯罪』は一九五一年に東映が映画化していて、当時の駒場でゲリラ撮影した、社会風俗史的にも貴重そうなものだから見てみたいのだが機会を得ない、なんて話をしたばかり。

珍しい映画でも、たいていのものは名画座やテレビで見たという感想を誰かがブログに書いているのに、『わが一高時代の犯罪』に関してはそんな情報すらないのが不思議だった。してみると、これも「所在が分からない」一九五〇年代のフィルムの一つということなのかも。残念だし、戦争や大災害があったわけでもないのに行方不明というのは、正直情けない。

三月二日(土) 空蝉の能

観世能楽堂で「大槻文蔵裕一の会 東京公演」。

・復曲能『碁』 大槻文蔵

・狂言『伊文字』 野村万作

・能『融 思立之出 舞返之伝』 大槻裕一

今年は大河ドラマの『光る君へ』を意識して、能楽では源氏物語にまつわる曲の演能が多い。『碁』もその一つで、「空蝉の巻」を題材にした複式夢幻能。

シテ(大槻文藏)は空蝉の、ツレ(大槻裕一)は軒端の荻の幽霊で、光源氏がのぞきみた、生前の二人が碁を打つ場面を、ワキ(宝生欣哉)の僧の前で再現する。碁盤の作り物が出てきたり、それに唐織の上衣をかぶせてセミの脱殻のようにして「空蝉」のさまを表現したりと、復曲能らしい独自の工夫が楽しい。

二〇一九年四月二十五日の国立能楽堂主催公演を見たときの日記に、ストーリーなどは書いている。ただそのときは蝋燭能だったので、雰囲気はあったが字幕がないために詞章がつかみきれず、細かい動きもわからなかった。

今回はそのときのプログラム掲載の詞章を手に見ることができたので、場面がよくわかった。碁の勝負に敗れたために寝床に「空蝉」をつくり、出ていく空蝉が、シテ柱に手を回して悔しさを表現するあたり、さすが大槻文藏。地頭の観世喜正が息を長く、ゆったりと謡わせることで、梅若実の名人芸を引き継ごうとしてくれたのも見事だった。

対照的に大槻裕一の『融』は、若さを前面に押し出したもの。前場はおよそ老人ぽくないが、後場で「舞返之伝」の小書の舞で、強烈なスピード感を味わわせてくれた。これはこれで、若いときにしかできない、いさぎよい表現。気持ちよかった。

そして装束の美しさ。月光のように輝くシャンパンゴールド。二〇二一年に見た塩津哲生の『伯母捨』を思い出す。どちらも月下の能である。

三月十日(日)誓願寺

矢来能楽堂で観世九皐会公演第二部。

・仕舞『西王母』観世喜之

・仕舞『西行櫻』弘田裕一

・仕舞『玉之段』桑田貴志

・能『誓願寺』観世喜正 宝生欣哉

三月十一日(月)桜はまだかいな

去年の今日は、近所の高遠桜(河津桜より遅いが染井吉野より早い)がもうかなり咲いていた。今年はまださっぱり。去年よりまるで遅い。

三月十五日(金)スエズと螺旋階段

「東京・春・音楽祭」が始まった。

自分は月末から聴き始める予定だが、今年は音楽祭公式プログラムの《アイーダ》の解説として「スエズ運河と《アイーダ》~渋沢栄一が見たもの」という一文を寄せた。

「渋沢が初めて海外を旅行したのは、江戸時代が終わろうとする、慶応三(一八六七)年である。ときの将軍徳川慶喜が、パリで開催される万国博覧会に弟の徳川昭武を派遣するさい、一行二十八人に、自らが信頼する幕臣、渋沢篤太夫こと栄一を加えたのである。

横浜からの四十日の航海ののち、昭武たちは紅海北端のエジプトの港町、スエズに到着する。当時、スエズ運河はまだ工事中だった。運河に並行する鉄道を使って、一八五九年に始まった大工事の現場を眺めながら、一行は地中海沿岸のアレクサンドリアに向かった」

「一八六九年十一月、スエズ運河はついに完成し、地中海と紅海が運河で結ばれた。喜んだイスマーイール・パシャは、祝賀事業の一環として、カイロにオペラ・ハウスを建て、運河開通と時期を合わせて開場させた。そして、その開場式典のための音楽を、ヨーロッパを代表するイタリアの作曲家、ジュゼッペ・ヴェルディに依頼したのである」

という感じで、スエズ運河とパリをポイントに渋沢栄一と《アイーダ》をつないだもの。自分にとっても、書きながら多くのヒントを得るものとなった。

その主要会場となる東京文化会館の螺旋階段、前川圀男のサイケなデザインが好きなのだが、場所によって青と赤がある。青は楽屋側、赤は客席側。アボラスとバニラみたいな(古い)。

三月十六日(土)都の春も惜しけれど

国立能楽堂で「金剛流 能楽公演」。

・能『高砂』金剛永謹

・狂言「佐渡狐」野村萬

・仕舞『巴』廣田幸稔

・仕舞『網之段』今井清隆

・仕舞『春日龍神』種田道一

・能『熊野』金剛龍謹

京都を本拠とする金剛流一門による東京公演。自由席なのが面倒だが、そのぶん料金が安い。金剛流は舞も謡も輪郭がくっきりしていて好き。能二番はもちろん、種田道一の仕舞の妙にも感服。

三月十七日(日)サクラサク

十一日にはまだ全然と書いた高遠桜、今朝はもうけっこう開花。まだまだだけれど、このくらいのほうがワクワク感があって、かえっていいのかも。

午後二時から国立能楽堂にて「山本会別会」

・狂言『靭猿』大名:山本東次郎 太郎冠者:山本則重 猿引:山本則秀 猿:山本則匡

・狂言『月見座頭』座頭:山本凛太郎 上京の者:山本東次郎(山本泰太郎の代演)

・狂言『老武者』 宿老:山本則孝 三位:山本則重 稚児:山本則光 宿主:若松隆

則秀の一子則匡が『靭猿』デビュー。『月見座頭』では凛太郎が座頭を披く。『老武者』は、いわくあり気な旅人が連れている美しい稚児を見ようと、若衆と老侍が争う話。室町時代の稚児趣味を題材にした狂言として名高いが、人数が必要なこともあって上演機会が少ない。やっと見られた。

三月十八日(月)十八時三十分開演!

今日のミンコフスキとOEKの東京公演@サントリーホール、十八時三十分開演。ここにこうして書かないと、忘れる気がする。長年の習性で、それでもいつもの時間のメトロに乗りそうな気がして怖い……。

十八時三十分開演!

三月二十日(木)トリスタンまつり

ヤマザキ春のトリスタンまつり。

「僕は、《トリスタン》をみるんだ!」

一九八三年にミュンヘンで初めて舞台上演を見てから四十一年になるが、わずか十日ほどの間に、別々の出演者による舞台上演と演奏会形式を、東京にいながらにして続けて体験できるなどという贅沢は、これまでなかったこと。

自分のように、この作品に魅入られてしまったために堅気の道を踏み外した人間にとっては、祭りというより祀り。

Ach, Isolde, Isolde! Wie schön bist du!

──ああ、イゾルデ、イゾルデ! なんて君は美しいんだ!

第三幕のこのトリスタンの叫びそのままの、作品への思い。

新国のワーグナーでは吉例となっている、わが幕間弁当、珈琲館のミックスサンドも、第二幕後にしっかり食べた。

先月から《美しきエレーヌ》《タンホイザー》、そして《トリスタンとイゾルデ》と、十九世紀半ばの作品を三つ続けて見ることができた。

共通するのは、中世キリスト教的道徳を突き破る、古代の愛の女神の凄まじき力。前二者でウェヌス、《トリスタン》でフラウ・ミンネと呼ばれる女神。主役の男女二人に歓喜と死をもたらすもの。

《美しきエレーヌ》の場合は、作品のなかではあえて語られないトロイア戦争という大悲劇に発展し、多くの人の人生を狂わせる。その結果の一つ、《エレクトラ》も続けて来月に見られるのが「東京勝手にチクルス」の嬉しいところ。

今回の舞台、プログラムの山崎太郎さんの作品ノートに、「トリスタンに対して愛と妬みが入り混じった複雑な思いを抱いているのは確かだろう」とあるとおり、メロートがトリスタンに対して同性愛的な感情を隠しもっているように感じられたのが面白かった。はっきりは示さないが、演技や字幕が、なんとなくそれをほのめかしている。クルヴェナールに殺されるのに、最後の言葉は「トリスタン…」だし。

映画『ベン・ハー』で、メッサラはベン・ハーを愛しているのに、ノン気の相手がさっぱり気がつかないため、愛が憎悪に変わるという裏設定が隠されていた(監督はメッサラ役の役者にだけその設定を教え、チャールトン・ヘストンにはわざと話さなかった)という話を連想した。

ベン・ハー同様にトリスタンもまったく気がついていないが、クルヴェナールは少し気づいているのかもしれない。わざわざメロートにトリスタンの遺骸を見せつけて、愕然とさせていたし。

すると、ではクルヴェナールは……というあたりからは、BL好きの方におまかせ(笑)。

続く東京春祭の演奏会形式上演、こちらはどんな想像の翼を与えてくれるのか楽しみ。ただし「よい子のためのトリスタン」は日程的にあきらめざるを得ず、残念。

舞台上演に接してあらためて思ったのは、第二幕最後のトリスタンの述懐とイゾルデへの問いこそ、全曲の「結び目」なのだということ。

それまでのドラマのすべてを引き受けて、永久の闇の国を現前させ、第三幕の展開を予見する。そしてイゾルデの決意を聞いたあとの、その額への静かな口づけ。愛の成就。

こここそが、全曲で最も美しい瞬間かもしれない。

二十三年前、二〇〇一年のレコ芸のHMV広告ページに書いた一文の初めのところを、おしまいに。

「夕闇のトリスタン」

──トリスタンがこれから行くところに、イゾルデも来てくれますか。そこは、陽の光のけして差さぬ土地です。

日暮れどき、川原に立たれたことがあるだろうか。

対岸の土手のむこうに夕日が沈んでゆき、川辺の茂みの闇は深く深く、川面は黒々と残光に照りはえながら、引きずりこむように流れてゆく。

ふと振りかえれば、青い輪郭だけになった友人の顔。

《トリスタンとイゾルデ》第二幕の大詰め、禁じられた愛の露顕を知ったトリスタンが、死を覚悟して歌いだす場面を聴くと、それも、フリッツ・ライナーが指揮をしたこの場面の録音を聴くと、闇が包んでゆくあの川原の光景を、かならず思いだす。

わたしにとってライナーの録音は、この場面をこそ聴き、あの夕闇を追体験するためにこそ、存在しているといってもいい。

まとわりつくかのように、足をさらうかのようにからみつくオーケストラのむこうから、メルヒオールの雄雄しくも哀しい歌声がひびく。

三月二十六日(火)祝祭の二十年目

ミューザ川崎でフェスタサマーミューザ2024のラインナップ記者発表会。

二〇〇五年に始まって今年が二十年目(東京・春・音楽祭もラ・フォル・ジュルネもみな二〇〇五年に始まっているのが面白い。規模の大きな音楽祭が震災やコロナ禍を乗りこえ、東京に根をおろしているのは、本当にすばらしいこと。そういえば、拙サイトを始めたのもこの年だった)。

七月二十七日~八月十二日の期間、首都圏九つのオーケストラと洗足学園音楽大学、昭和音楽大学にくわえて、今年は「浜松国際管楽器アカデミー&フェスティヴァル ワールドドリーム・ウインドオーケストラ」と兵庫芸術文化センター管弦楽団が登場。

ノット指揮東響のチャイコフスキー・プロで始まり、沖澤のどか指揮読響、井上道義指揮新日本フィルのマラ七、原田慶太楼指揮東響の伊福部昭の「ヴァイオリンと管弦楽のための協奏風狂詩曲」とバーチャルアーティストが独奏するラプソディー・イン・ブルー(初演百年)などのほか、アニヴァーサリーのシェーンベルク、ブルックナー、団伊玖磨、プッチーニ、ホルストの作品も登場。

個人的には初日のノット指揮のチャイコの交響曲第二番《小ロシア》に注目。ウクライナ民謡の旋律を使ったこの曲、ロシア側からの蔑称といってもいいニックネームを、はたして今後も使っていいのかという話が開戦直後に出ていただけに、あらためて実演で聴けるのは意義深い。しかも《悲愴》との組み合わせ。

三月二十七日(水)ギターのティボー

日本語解説を担当した、ティボー・ガルシアのアランフエス協奏曲の国内盤が発売された。国内盤はSACDなので音の伸びと広がりがまし、持ち前の滴るような美音がさらに気持ちよく再現され、おすすめ。グラスバーグの指揮も鋭敏で好きだ。

五月の来日ではリサイタルのほか、原田慶太楼指揮の群馬交響楽団と共演してアランフエスを弾く。さらに芥川也寸志の交響曲第一番や《恋は魔術師》など組み合わせも面白いので、ひさびさの高崎遠征を目論んでいる。

三月二十八日(木)短縮

おぼえがき。amazonのURLというのは長くてコピペしにくいと思ってたが、公式機能で簡単に二十七文字に短縮できるという。商品画像の右上の「共有」マークをクリックし、「リンクをコピー」するだけ。知らなかった。これは便利。

三月三十日(土)くつを火に

東京春祭のトリスタン。感想は、イザイとカザルスが以下に言う感じに近い。

──あなたのお友達イザイは、初めて《トリスタン》を聞いて《恍惚の中の自失》だと語りました。その夜、彼はくつを脱いだあとで、この世では、はきもののひもを解くようなつまらぬことに気を使う結果、《恍惚境》から覚まされてしまうと考えて、そのくつを火に投げ込んでしまったのです。

「私は《トリスタン》を聞いたあとで、くつを火に投げこみはしなかったが、心の奥底から感動させられたことを覚えている。それはたしかに親愛なイザイに劣らぬほどだと思う。だが、私の時代の音楽家で《トリスタン》が心に刻まれなかったものがあるだろうか」

(『カザルスとの対話』J・M・コレドール/佐藤良雄訳/白水社)

四月四日(水)ルイテンの歌

文化会館小ホールで「東京・春・音楽祭」のレネケ・ルイテン・ソプラノ・リサイタル。女声で歌うシューマンの《詩人の恋》も珍しかったが、後半のR・シュトラウスの《おとめの花》と《四つの最後の歌》の長い旋律線が美しく、感銘を受けた。

四月五日(木)桜の終り

南青山で宮田大さんの「音楽の友」連載「宮田大 Dai‐alogue~音楽を語ろう」の取材。ゲストはニコライ・バーグマンさん。二年にわたった連載も今回が最終回。インタヴューなどと違い、自分が完全な黒衣になっての対談の構成役はほぼ初めてだったから、多くを学ばせてもらった。大さんに深く感謝。

表参道とくれば、桃林堂の小鯛焼。今の季節の小鯛焼はやはり桜花。包み紙の小僧が引く鯛にも桜の枝がのっているのが嬉しい。

高遠桜は早くも葉桜。今年は寒かったせいか花びらの赤みが例年より強く、いかにもの桜色。そうすると緑葉との取り合わせも映えて、いつもよりも美しく、愛おしい。また来年。

昨日から偶然が三つ続き、楽しい。

一)明日の演奏会の案内を間違って出していませんでした、もし可能なら来てくださいというメールをもらう。喜んでと返信した数時間後、某誌からその演奏会にもし行くなら評を書いてください、というメールがくる。もちろん受諾。執筆依頼が先に来ていたら断っていたわけなので、ラッキー。

二)取材にうかがった相手の広報さんから名刺をいただくと、なんと同業の女性評論家の方と、漢字もまったく一緒の同姓同名。自分ではなくその人が取材担当だったら、さらに楽しい現場になっただろう。次に会ったときにその話をしたくて、いまからウズウズしている(ご本人にとっては、へえそうなんですか、というだけだろうが)。

三)数日前に場所未定で来た来週月曜日の取材依頼。今日ようやく場所の案内が来たと思ったら、二十五年も通っている美容院の隣の喫茶店だった。今まで入ったことないのに、こんな形で機会が来るとは。

ところで同姓同名、クラシック業界で有名なのは、三人の鈴木学さん。二人ならたまにある話だが、三人というのはなかなかない。演奏家、ホール関係者、雑誌編集者と、それぞれフィールドが異なるので混同することはないが、あとのお二人から名刺をもらったときは、失礼ながらニヤニヤしてしまった。お三方ともそれぞれの所属先で枢要な地位におられるので、人の上に立てる、よいお名前のようだ。

四月六日(金)シェーンベルクづくし

藝大の奏楽堂で、ディオティマ四重奏団によるシェーンベルクの弦楽四重奏曲全曲演奏会。貴重な体験。

四月十二日(木)四分三十三秒の座禅

紀尾井ホールで、トリフォノフのビアノ・リサイタル。二十世紀のピアノ作品をほぼ十年おきに流れを追う、面白いプログラム。鋭敏きわまりない、見事なピアニズム。アンコールはケージの《四分三十三秒》。なるほどという選曲だったが、日本の聴衆はこういうとき集中を高めて、座禅を組んでいるみたいな雰囲気になるのが面白かった。時間は一分ほど短かった気がするが、これはこれでよいのだろう。

四月十五日(月)高崎へ、大河と祖国

下野竜也指揮のNHK大河ドラマのテーマ音楽、二〇二一年と二三年は新日本フィルと楽しませてもらったが、今年は七月十三日高崎で群馬交響楽団と演奏。

ベスト・セレクション的に十六曲と盛りだくさん。林光の『国盗り物語』と『花神』、湯浅譲二の『元禄太平記』、池辺晋一郎の『黄金の日日」を、再びナマのオーケストラの響きで聴けるのがものすごく嬉しい。

七月の高崎では、九日にポペルカ指揮プラハ放送交響楽団による《わが祖国》全曲もある。東京公演は《モルダウ》の日とそれ以外の五曲の日の二回に分かれてしまったので、全曲を通しで聴けるのはこの高崎公演のみ。しかも五曲やる日は十三日で群響大河と重なってしまう。

というわけで、七月前半は二回の高崎行き決定!

四月十八日(木)箱を閉じるもの

東京春祭、昨日のムーティの《アイーダ》も素晴らしかったが、ヴァイグレの《エレクトラ》も凄かった。二日続けてこんな体験ができることに感謝。

バンダまで完璧にムーティがコントロールした《アイーダ》と、歌手に自由に身ぶりをさせ、まるで能のようにこちらの想像力を刺激してきた《エレクトラ》と、演奏会形式とはいっても異なる方法論で、それぞれに魅力があるのが素晴らしい(そう、この《エレクトラ》は、まさに西洋式の能。凄まじき囃子方!)。

とりわけ《指環》ガラとは段違いの歌唱で、エレクトラの死が彼女なりの「愛の死」であり、イゾルデのそれを変形させながら引き継ぐものであることを教えてくれたパンクラトヴァ(クリテムネストラ役の藤村実穂子とのにらみ合いも、文字どおり火花が散るようだった。藤村は舞台外の断末魔の叫びも凄かった)。

パンクラトヴァは見事なシテだった。ほぼ出ずっぱりで、すべてのドラマがシテ中心に回る。そして見るものの想像力を刺激する上で、ヴァイグレ指揮の読響は、場面と心理を見事に描き、語り出した。その意味で、このオーケストラこそが地謡。それも、とても優秀な地頭に率いられた地謡。

《美しきエレーヌ》でその発端が描かれた、戦争すら恐れぬ愛の女神の力がもたらす、家庭崩壊物語の凄まじい帰結。エレーヌやイゾルデやエリーザベトや、さらにいえばアイーダの、破滅を恐れぬ「恋」とは異なる、揺り戻しのような、いってみれば箱を閉じるためのような、エレクトラの強烈な「愛」。女でも男でもなくなっているようなこの預言者が叫ぶ「神」とは、誰のことなのだろう。

こうして「箱を閉じた」あとに、《ばらの騎士》の感傷的で甘美な物語が来るというのも、とても納得させられる。それでも第一次世界大戦の、塹壕と鉄条網の日々は来るのだけれど。

ところで、オレストが「オレストは死んだ」と偽るところで、「オレストは人生を楽しみ過ぎたのだ」みたいな一節があったのが面白かった。ホフマンスタールがここで、《美しきエレーヌ》の、あのオレストを意識したかのようで。ほんとにこの二作がつながっているみたいな一瞬だった。

四月二十日(土)「アイーダ号」船長

東京春祭の《アイーダ》第二日、またも素晴らしかった。二回を見ることで作品についてだけでなく、ムーティという指揮者の存在、歌手との関係、毎回違う突発的な状況への冷静な対処など、さまざまに学ぶことができた。

簡単に言えば、この公演におけるムーティは「アイーダ号」という巨大な豪華客船の船長なのだ。高い統率力をもち、船員にはそれぞれのポジションでベストをつくさせ、規律違反は許さず、すべてに目を配り、航海中の事故には責任を持って対応し、ミスした船員を励ます。

昨年までのアカデミーで、ムーティは講習を受ける若手指揮者が指揮中に足を浮かすことをひどく嫌って、必ず注意した。指揮者が船長だと考えると、これはとても納得がいく(笑)。船長はどんな状況においても二本の足で、どっしりと甲板を踏みしめていなければならない。それでこそ船員も客も安心して、船長の統率に身をゆだねることができる。

細かい話は来月出る「モーストリー・クラシック」の「一枚のディスクから 音盤時空往来」に書く。

今回にかぎって二公演を見ることができたのは、公式ガイドブックに「スエズ運河と《アイーダ》~渋沢栄一の見たもの」という文を書かせていただいたことの余慶。

この文を書くことも、自分にさまざまなヒントをもたらしてくれた。これまた簡単に書くと、普仏戦争が行なわれた一八七〇年が欧州各国におけるナショナリズム勃興の画期の年であること。芸術のなかでも音楽はとりわけナショナリズムの影響を受けて、どの国でも国民音楽となっていくこと。そしてその後の国民音楽史観、一国主義史観、とりわけドイツ音楽中心史観が、日本の我々にも大きな影響を残していること。偶然ながら日本でも時を同じくして明治維新が起きて、渋沢栄一はまさにその激動のなかを生きたこと、等々。

フランス第二帝政期風のグランド・オペラを原型に、ヴェルディ独自のイタリア・オペラに形を変えて生まれた《アイーダ》は、その変化を象徴するような国民歌劇。いかにもグランド・オペラ風の「凱旋の場」の後、第三幕以降の流れこそにドラマの力点を置いたムーティの解釈も、それに沿うもの。二日目では、拍手を受けさせるためにいったん音楽をわざととめた第一幕の〈清きアイーダ〉とは対照的に、第三幕の〈おおわが故郷〉の後では音楽をとめなかった。そのことで、その後は最後までアリアというものをおかない、ヴェルディの作劇法をさらにきわだたせた。

学ぶことばかりの《アイーダ》。にんげんだもの(それは別のAIDA)。

四月二十四日(水)ハリマオカレー

このところ、チェーンの喫茶店などではスクラッチカードを配るのが流行っている。モーニングやパスタなどを、当たり金額だけ引いてくれるというもの。

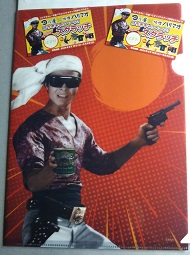

そのなかで変わり種が、カレーの日乃屋のもの。特別メニューのハリマオカレーを注文したときだけもらえる。で、スクラッチを引いて、虎賞だと特製フィギュア、A賞とB賞はTシャツ、C賞とD賞はクリアファイルが当たる。

なぜ日乃屋が二月から『快傑ハリマオ』の特集を組んだのかは、よくわからない(笑)。主に日乃屋に来る四十代以下の男性という客層が、一九六〇年に放映されたテレビドラマ『快傑ハリマオ』をはたして知っているだろうか。でも、とにかくやっている。

昔から私の可変日記をお読みの方はご存じかもしれないが、私は二〇〇七年ごろに『快傑ハリマオ』のDVDを見て、はまった。というのもこの作品には、一九六〇年前後のさまざまな情勢が絡んでいるように思えたからだ。この歳の可変日記には感想を何度も書いている。

昔とった杵柄。『快傑ハリマオ』とくれば反応しないわけにいかない。

というわけで、この歳になってガッツリ系のカレーを食べるのはつらいが、渋谷宮益坂、御茶ノ水、新宿西口と三店舗回って、スクラッチをもらってきた。

案の定、私以外にハリマオカレーを食べる客はいないし、それ以前に券売機にちゃんと表示していなかったりして、よほど酔狂な人間にしか存在すらわからない(笑)。

ご承知のとおり、こんなものはそう簡単に当たらないので、はじめの二枚ははずれ。でも三枚集めて送れば抽選でもう一度チャンスがあるというから、どうせなら虎賞の限定フィギュアを狙いたい(応募する奴もそういないだろうし)。

というわけで、三店めの新宿西口。しかしこういうときに限って、低い賞が当たってしまうもの。C賞。店員も「え、当たりました!?」と驚くほどの確率。

というわけで、クリアファイルをもらってきた。五月五日の最終日までにもう一度行って、三枚めのはずれ券を狙うかどうするか、現在思案中……。

四月二十七日(土)

宝生能楽堂で「響の会 第六十四回公演」。

・能『大原御幸』西村高夫

・狂言『川上』野村万作

・能『猩々乱 双之舞・置壺』

清水寛二、観世淳夫

四月二十八日(日)プルト減グラー

東京春祭が終わった四月下旬のオーケストラ演奏会は、なぜかプルト減グラー週間。十六型に一度も会わない。十四型か十二型。そして二十世紀中心の曲目はどれも魅力的。

二十一日ミューザ川崎のオラモ指揮東京交響楽団は、ラウタヴァーラ、サーリアホ、シベリウスのフィンランド三人衆の冷たく澄んだ響きが気持ちよし。

二十五日藝大奏楽堂の高関健指揮藝大フィルハーモニア管は、十二型だが管打楽器はたくさん。ショスタコーヴィチの十五番とニールセンの六番、それぞれの人生最後の交響曲の、不可思議な境地。

二十六日サントリーホールのヴァイグレ指揮読売日本交響楽団は、大学祝典序曲とコルンゴルトのヴァイオリン協奏曲(ロザンネ・フィリッペンス独奏)、ベートーヴェンの交響曲第四番。ヴァイグレはベートーヴェンの偶数番をうまく聴かせる。そして、偶数番こそがシューマンやブラームスの交響曲につながっていくのかも、などと感じさせる。

そして二十八日ミューザ川崎の太田弦指揮東京交響楽団は、ルロイ・アンターソンのピアノ協奏曲(田村響独奏)と、ジョン・ウィリアムズの『スター・ウォーズ』セレクション。

アンダーソン唯一の協奏曲という、一九五三年作曲のハ長調は、コルンゴルトとジョン・ウィリアムズをつなぐようなオーケストレーションと旋律が魅力的。「屈託のないラフマニノフ」という趣の第一&第二楽章、軽快で華麗、名技的な第三楽章と、なかなかに魅力的。世界一豊かで自信に満ちあふれていた一九五〇年代アメリカの時代精神、そのうちの日の当たる面(サニーサイド)そのものみたいな。

そしてこういうものをこそ、四半世紀後にジョン・ウィリアムズが復活させようとして、見事に成功したのだと実感するのが『スター・ウォーズ』。アルフレッド・ニューマンの《二十世紀フォックス・ファンファーレ》から始めてくれるのが嬉しい。たしかにこれなしじゃ始まらない。

そこからメイン・タイトルへ突入し、あとはエピソード1から6までを順に、つまりアナキン・スカイウォーカーの成長と闇落ちと死までの、アナキンの魂の救済の物語というか、「アナキン・アドヴェンチャー」のような巧みな構成の、四十五分ほどのセレクション。

後からつくられた1~3のオーケストレーションが複雑壮大で幻想的(百人弱の東響コーラスも力演)、そして悲劇の影が濃いのに対し、4~6はシンプルで、往年のハリウッド音楽により近く、そして熱く前向きなのがよくわかる。

太田の気魄のこもった指揮で盛りあがったあと、拍手のなかでコンマスのニキティンが突如としてマンダロリアンが何かの白いマスクを被り、アンコールに《帝国のマーチ》を演奏し始めると、太田がダース・ベーダーのコスプレで登場。

自分もニヤニヤ笑いつつ、「♪帝国はとても強い 戦艦はとてもでかい ダース・ベーダーは黒い トルーパーは白い デス・スターまるい」(岡田斗司夫か誰かが勝手に詞をつけた有名なアレ)を心の中で歌った。

プルト減グラー、楽しく充実。

五月十二日(日)初心忘るべからず

この週末は、一九三〇年代までの三つの二十世紀音楽をメインとする三つのコンサートと、狂言と能。

金曜日はカーチュン・ウォン指揮日本フィルのマーラーお交響曲第九番。二〇二三年八月二十三日に同じサントリーホールでヴァルチュハ指揮読響のこの曲を聴いたとき、「ドイツ音楽らしいピラミッド型の音響ではない、マーラー独特の音響体。各パートがモビールのように互いを揺らし、波うち、呼応しあう音響体の動きを、ヴァルチュハは精細に描きだしてくれる。カーチュン・ウォンのマーラーと似ていて、いい感じ」と書いた。まさにそのカーチュン版。

それぞれの個性こそあれ、曲自体の印象は、ヴァルチュハの指揮で感じたそれを、なぞっているような感じ。つまり、

「第一楽章の得体の知れない、場当たり的な響きがとりとめないように続く、統合失調症的な音楽。こんなものが書けるのはマーラーだけだと思う(でもこの楽章こそ、《トリスタンとイゾルデ》第三幕のトリスタンの述懐の音楽の子孫なのかもと、名古屋でトリスタンを聴いたときに思った)。四つの楽章の中ではいちばんモダン。

示唆に富んでいたのは第三楽章。鋭利な響きで俊敏に細かく動くヴァルチュハのスタイルは、先日聴いたマケラ&都響の《悲劇的》の演奏を想起させた。そして、このロンド・ブルレスケは、《悲劇的》終楽章の再現にほかならないということに気づかせてくれた。激しい闘争のさなかに挿入される、夢想的な安息の部分。それは一時の夢とすぎて、激闘の再開。《悲劇的》にくらべて滑稽味を帯びているのは、戦いの中身の馬鹿馬鹿しさや虚しさからか。

しかし決定的に異なるのは《悲劇的》の英雄が奮戦力闘の最中に不意打ちで斃れるのに対し、ロンド・ブルレスケの英雄は死ぬことなく、敵のいない平野に思いがけず出てしまったように、音が途切れること。

人の最期はヘルデントート、雄々しく華々しい討死ばかりではない。病み、老い、衰え、徐々に力を失い、緩慢に誇りを奪われる、そんな惨めな死がある。その自覚から、マーラーは終楽章で自らの老耄を想像し、嘆き、むせび泣く。

もちろんこれはシュトラウスの《死と浄化》と同様の、芸術上の想像=創造。若き日のシュトラウスの想像よりも、はるかに切実で深刻な予感ではあるだろうが、ともかく現実世界のマーラーは、衰弱を感じつつ力強く戦いを続けている。この時点での事実に則した私小説なら、終楽章の後にもう一度、夜が明けて朝が来るように、ロンド・ブルレスケが戻ってくるべき」

カーチュンとヴァルチュハは、ダブルトゥエンティ(二〇二〇年代)ならではのマーラーを東京で聴かせてくれる。ヴァルチュハは読響の首席客演指揮者に就任(読響のこの選択はとても嬉しい)、手始めに二十一日にはマーラーの三番を聴かせてくれる。カーチュンが首席就任披露公演で名演を聴かせたばかりの曲だけに、こちらも大いに楽しみ。

十一日、午後の尾高&都響のウォルトンは別のところに書くので省略。夜はルイージ指揮N響の「ローマ三部作」。この三曲も川瀬指揮名フィルの東京公演で聴いたばかりで、そのときに受けた印象を確認してみたかった。その印象とは、三作それぞれオーケストレーションが、というよりオーケストレーションの元ネタがかなり違うんだなあ、ということ。

最初の《ローマの噴水》の前半はドビュッシー、というよりデュカスっぽいのに、金管が華々しく鳴り出してからは、シュトラウスのアルプス交響曲っぽくなる。《ローマの松》はむしろ時代を遡行して、ワーグナーやヴェルディに由来するオペラ風。《ローマの祭り》は、前半がムソルグスキー風(トスカニーニがスカラ座で《ボリス・ゴドゥノフ》をさかんに指揮していた時期に作曲)で、後半がストラヴィンスキーっぽくなる。

それにしても、《祭り》の終曲〈主顕祭〉でのルイージとN響は凄かった。祭りのさまざまな囃子や歌やら騒音やら、あらゆる音が四方八方の街路から集まってきて響きあい混じりあい、喧騒が渦を巻く。めくるめく空間の幻影が、音響によって出現する。まさしくゾーンに入った感じ。

十二日は矢来能楽堂で観世九皐会。能の『室君』は演能機会の少ない希曲なので、ノットの《大地の歌》をあきらめて見に行った。

室君とは、かつて殷賑を極めた播州室津にいた遊君のこと。しかしここでは、神に仕える存在、歌舞と神楽を奉納する存在という、中世的な性格も併せ持つ。そのことを表面に、法然上人と室津の遊女との有名な話を、直接には語らずに暗示することで「女人成仏」を讃えている(らしい)という、深読みの可能な曲。シテ(韋提希夫人)が舞うだけで一言も発しないという変則的な能で、期待通り観世喜正の「中の舞」が見事だった。

この日は、能の前に山本東次郎家の三人によって演じられた狂言『入間川』も素晴らしかった。

土地争いの訴訟に勝った東国の武士が太郎冠者をお供に、数年ぶりに京から東関東の本国へ帰っていく。合戦をせずに訴訟で済んだということは、天下が治まっている泰平の世の証拠。

途中で富士の山を見る。このとき、その言葉と見上げる素振りだけで、青空を背景にした富士と、緑の裾野が見えるような気がした。

やがて入間川にさしかかり、対岸の人間に呼びかける。ここでも橋掛りに立つ主従と舞台上の土地の者とのあいだに、本当に川が流れているような、広い空間のイメージが喚起された。

そうだ、これこそが能楽の醍醐味だったんだよなあ、と。

自分が能や狂言を見続ける最大の理由は、狭い能舞台が広大無辺の空間に変じること、能のなかの一瞬が新旧さまざまな時間の重なりを感じさせること、そんな「時空跳躍の快感」にこそあるのだ。それこそが能楽ならではのマジックで、自分はそれが好きだったのだ。

たくさん見ているうちに、いつのまにかぼやけていたそのことを、この『入間川』が思い出させてくれて、嬉しくてたまらなくなった。マーラーの九番の「衰弱と死の想像」や、《ローマの祭り》の「喧騒の巷の幻」にも通じるもの。

これがあるから、自分は能楽堂に通い続けているのだった。

初心忘るべからず。再確認は大切。

五月十七日(金)暗き鏡の能

国立能楽堂の定例公演。

・狂言『鱸庖丁(すずきぼうちょう)』野村万作(和泉流)

・能『野守(のもり) 白頭(はくとう)』大槻文藏(観世流)

能『野守』は、チラシの説明文を引用すると、

「春日野で「野守の鏡」の故事を語って聞かせる老人は、やがて鬼神となって現れ、天上から地獄までを不思議な鏡に映し出してみせます。世阿弥作のスケールの大きな作品です」

後場は、鬼神が異界を映す鏡を手に舞い、最後は大地を踏み破って地獄へ戻る(地上に春日大社のある春日野は、地下には地獄があるという伝説があった)という力強い場面なので、若手や壮年のシテ方が舞うことが多い。

これを、今年八十二歳の大槻文藏があえて舞うというのがいちばんの興味だった。結果として、なるほどと納得させ、作品への理解を一段と深めてくれる、さすがの演能。

世阿弥という人は、高尚を好んで通俗を馬鹿にする傾向がある。とりわけ若いときには、地獄の鬼が大暴れして俗受けするような能を嫌い、書こうとしなかった。しかし後半生になると、芸を極めれば鬼もできると述べ、『鵜飼』の閻魔大王を演じたり、『野守』のような鬼の能を書いたりするようになった。

同様に、京を拠点としていた壮年期までは、自身と大和猿楽の故郷である奈良も田舎くさいと嫌い、ここを舞台とする能も書いたことがなかった。ところが六十歳をすぎて奈良に居を定めると、奈良が舞台の『井筒』や『当麻』のような後期の傑作を書き始める。洗練された都会人を気取っていた人が、ようやく故郷の魅力を認めたらしい。『野守』もまた、その時期の作品。

だから、けっして単純な力任せの作品ではない。もちろん、昨年『鵜飼』で、まさに地獄の底までぶち抜くような力強い足拍子を響かせた観世喜正や、銕之丞など壮年のシテ方にぴったりの作品だろうけれど、もっと苦く複雑な可能性も、そこには潜在している。

それは、老いたるシテにこそできるもの。「白頭」という小書は、まさにそのための演出。頭髪を赤から白に変え、唐冠を用いて、ただの鬼ではない閻魔大王のような威厳を出す。作り物の塚から姿を現した瞬間、見所があげた嘆声は,その見事な姿に向けられたものだった。そして元気のいい「舞働」の囃子は省き、足拍子を増やす。

そうすることで、世阿弥が詞章に仕込んだ言葉が、より味わい深く、陰影を増して浮きたつ。

「立ち寄れば、げにも野守の水鏡、影を映していとどなほ、老の波は真清水の、あはれげに見しままの、昔のわれぞ恋しき、実にや慕ひても、かひあらばこそ古の、野守の鏡得し事も年古き世の例かや」

池の水鏡(野守の鏡)に映る、年波を増した自分の顔。若き日の自分をいかに慕ってみてもしかたがない。いまの老いた顔があるのみ。

これは往年の美少年、世阿弥自らの述懐のようでもあり。

そして後場、鬼神の鏡(これもまた野守の鏡)は天界も地獄も映し出すが、天界の描写があっさりしているのに対し、地獄のそれは「罪の軽重、罪人の呵責、打つや鉄杖の数々、悉く見えたり」と妙に生々しい。そしてこのときだけ、鬼神は鏡をワキの僧の眼前に持ってきて、地獄の光景を見せつける。人間の行く先はこれだ、と言わんばかりに。

今を映す水鏡、異界を映す魔鏡。二つの鏡が、裏表になって問うてくるもの。

──年老いて、末は地獄。そこで、お前は今をどう生きるか。

ありがちなテーマだねと、上から目線で消費していく人は片づけるかもしれない。しかしそこに普遍的な生命力をもたらすのは、作者の力、演者の力、そして見者の共感。「暗い鏡」のような能。

五月十九日(日)今の実演、昔の録音

「モーストリー・クラシック」七月号が明日発売。特集は没後百年のプッチーニ。

私の連載「一枚のディスクから 音盤時空往来」第十五回は「ムーティの《アイーダ》をめぐって」。今年の「東京・春・音楽祭」の《アイーダ》を導入として、一九七九年ミュンヘンでの同曲のライヴ録音や、同時期のフィレンツェでの録音などの話。

こういうふうに東京での実演体験と、古今東西のレコード話を組み合わせるというのは、いまの自分の仕事のスタイルにすごく合っている、もっといえば、いまの自分にこそできるスタイルだ、という気がしている。

しかし一方で、昔ながらの、レコード体験だけにしぼった話も、それはそれでとても楽しく、興味が尽きない。そのことは多くの読者の方も、書き手と作り手も共有されているはず。だからこそ「レコード芸術ONLINE」がなんとか実現してほしいと切に願うが、ここは「モーストリー・クラシック」の話題なので話を戻すと(笑)、今号は「コレクターズ・アイテム」で、まさしくレコード体験オンリーのアイテムを取りあげた。

それはウィリアム・スタインバーグの復刻ボックス二種。再評価著しいこの人の、まさに真価を知らしめる二箱。まずユニバーサル全録音のほうは、対旋律や伴奏音型を克明に描き出すことで、「異形の傑作」たるゆえんを提示してみせたベートーヴェンの第九そのほか。

そしてさらに素晴らしいのがRCA全録音集で、まるで力まないのに壮大という、なんというか、「三船十段の空気投げ」みたいなブルックナーの交響曲第六番の不思議な名演とか、ワイマール時代の先進的な仕事ぶりをかいま見せるようなストラヴィンスキーの小品(初発売)とか、とても面白い。

音質が直後のDG録音とは比較にならないほどに鮮明で生々しいことも素晴らしい。クーセヴィツキー以来続いてきたボストン響との録音の歴史を不景気で打ち切ってしまったRCA、もったいないことをしたと思う。おすすめ。

五月二十二日(水)四都座談会

昨日のヴァルチュハ&読響のマーラーの交響曲第三番@サントリーホールに続き、今日はクリストフ・プレガルディエン@トッパンホール。ともに素晴らしい出来。どちらのアーティストも週末にもういちど聴けるので、すごく楽しみ。

美しい歌声の余韻を味わいつつ帰宅して、二十三時から某誌のためのリモート座談会の司会。

ベルリンとパリ(現地時間十六時)、ニューヨーク(現地時間十時)、欧米日四都市の一般人が映像つきで同時に会話することが、ぜんぜん特別なことではなくなっている。

こんなのは、さすがに昭和のころはSFのなかの話だったなあと、明日は小学校時代のバス通学路に面したホール(パーシモン)へ行こうとしている人間は思う。思えば遠くに来たもんだ。

五月二十三日(木)都立大学のそば

めぐろパーシモンにて、二期会ニューウェーブ・オペラ劇場のヘンデルの歌劇《デイダミーア》のゲネプロを見学。英語のオラトリオに転進しはじめていた時期のヘンデルによる、最後のイタリア語オペラ。面白かった。

開演前に、パーシモン前の交差点の和菓子屋「つ久し」に寄る。自分がここで毎日バスの乗り換えを行なっていた五十五年前から変わらずにこの四つ角に建っている、おそらく唯一の建物。しかし入るのは生まれて初めて(笑)。柏餅を買いながら聞いたら、一九四九年開店とのこと。

パーシモンの土地が都立大学だったころは、敷地を陰気なコンクリ塀が囲んでいて、景色が暗かった。今日はその門と塀の一部が残されているのを発見。案内板をみると、前身の府立高等学校(旧制)がここに移転してきたのは一九三二年とあるので、おそらくそのときからの塀なのだろう。とすると、偶然ながら亡父と同い年の塀。高く見えたのに、いま見ると自分の背よりも低いのに驚く。

終演後外に出ると、夕焼けが美しかった。

都立大学駅まで坂を下り、夕飯を食べるところをさがす。子供のときから一度も曲がったことのない角をためしに曲がってみると、よさげなそば屋があった。たぶん自分よりも古いビルにある「そば処 大菊総本店」。「町中華」といういいかたの真似をすれば、昔ながらの「町そば」。

戸をあけてみると、店内が明るい。照明だけでなく雰囲気が明るくて清潔。こういう古い店は、店内が暗かったり寒々としていたり埃っぽかったりした瞬間にハズレだが、お客の表情が明るくにこやかなので、これは当たりと確信。

そば屋なのにラーメンやチャーハンほか中華もあり、定食類などメニューが多彩。客の回転がよく、自分のあとにもひっきりなしに新しいお客がくる。近隣の住民に愛されていることがよくわかる。あとでネットで見ると一九四五年、終戦の年に創業。今年が七十九年目。

野菜天せいろ九百六十円。特別なところはないが、お腹だけでなくて心を満たす、心に灯をともす味。つゆがしょっぱすぎないのが好みに合う。薬味の種類とか量とか、ちょっとした心遣いがさりげなく効いている。出前用に無駄なくつめられているのもいい。幸せ。

いいなあ都立大学。次にパーシモンに来るのがもう待ち遠しい(笑)。

五月二十四日(金)結び

プレガルディエン第二夜。第一夜と同じくアンコールは二曲で〆、と思ったら三曲目あり。

なんとシューベルトの《こびと》。

第一夜の「実らぬ恋の苦しみ」と第二夜の「さまざまな死の形」、そして第一夜の「シューベルト」と第二夜の「バラード」、二日間の素晴らしいプログラムそれぞれのテーマが、ここで縒り合わされていく。これぞまさしく「結び」。おみごと。

全体の感想は「音楽の友」に書く。

五月二十五日(土)高崎の群響

三年ぶりに高崎に行き、群馬交響楽団の定期を聴いた。

定期初登場の原田慶太楼指揮による、「日本とスペイン」と題して、委嘱作の山本菜摘の《UTAGE~宴~》世界初演に始まり、《アランフエス協奏曲》とファリャのバレエ音楽《恋は魔術師》、芥川也寸志の交響曲第一番という意欲的なプログラム。今月は三日に團伊玖磨の交響曲第二番もあったので、一九五五/五六年の二つの和製交響曲の実演を聴けた、貴重な月となった。

八木節と草津節が現代らしい壮快なオーケストレーションで響く山本作品も、原田が二十世紀重工業音楽らしく豪快に鳴らす芥川の交響曲もよかったなかで、いちばんの目当てはティボー・ガルシアが独奏するアランフエス。日本では初めてのオーケストラとの共演、今回の来日では唯一のこの曲とあっては、聴かないわけにいかない。

ギターには特別の思い入れがなかった自分も、この人の音だけは本当に特別。滴るように瑞々しい美音にききほれる。

感想を招聘元のユーラシックのサイトに掲載した。来年には東京などでも演奏するらしい。その前にまずは三十日の浜離宮朝日ホールのリサイタルが楽しみ。

群馬交響楽団のチケットの特徴は、席を略図で示した「お席はここです」。見当をつけやすいのでこれは助かる。

終演後。公演が数年前から十六時開始になったので、夕食を食べてゆっくり帰れる。「パスタのまち高崎」ということで、前回も堪能した人気店「はらっぱ」(モヘンジョダロにあらず)で食べようと思ったが大行列で断念。代わりにやはり上州名物の「登利平」の鳥めし松重。これも美味。

そして上州土産といえば、赤鞘の長脇差がマークの銘菓「旅がらす」。男がラスクなんぞに目もくれるものか(笑)。ただし「ぐんまちゃん」パッケージ。

六月六日(木)音の想像力

五日から六日にかけては、インバル都響によるブルックナーの交響曲第九番四楽章補作版~小菅優ほかによるシェーンベルクの《月に憑かれたピエロ》、そして令和六年六月六日の「獣の日」に映画『関心領域』と、じつに意義深い「東京勝手にツィクルス」だった。

ヒトラーが愛したブルックナー(イスラエル人が指揮している)、ヒトラーが憎んだシェーンベルク(リンツで学んだ歌手が歌っている)、そして、アウシュヴィッツの絶滅収容所の隣の豪華な家に暮らす所長ヘスの一家を描く映画。

『関心領域』は直接に見せずに音でほのめかし、直接に言葉にせずにしぐさでほのめかす、暗示のしかたがお見事で恐ろしい。見るものの想像力(知識と経験の蓄積によりさらに深まるもの)次第。

所長夫人の母だけが、異常な状況から逃亡する。異常さにはっきり気がつくきっかけは赤子の夜泣き。この、常人がもっとも耐えがたいはずの音にすら、一家が不感症になっていることに気がついたとき、というのがいい。すると、昼夜問わず炎と煙をあげる収容所の煙突の放つ悪臭も気になりだし、あわてて夜中に洗濯物をしまいだす。

しかし、他の人間も不感症でいられるわけはない。音だけで使用人たちの心はすさんできているし、少年たちは悪魔的な一面を見せはじめ、出世欲にとりつかれた平凡なサラリーマンに過ぎないヘスも、無自覚に嘔吐する。

音響効果など、映画だからこそ可能な表現をうまく活用している。普通なら次第に真相が明らかになるとか、サスペンス・タッチにしたくなるだろうに、あえてそれを排して、ただ坦々たる描写を続ける。「退屈さ」もやはり映画だからこそ可能な表現法。小津映画の隣にアウシュヴィッツがあるみたいな。言葉による原作小説(読んでいない)とは、まったく違う方法論なのだろうと想像する。

この音を味わうには映画館がいい。そして、家で早送りで見てもなんの意味もない映画。

六月九日(日)鸚鵡小町

国立能楽堂にて、ワキ方下掛宝生流の東條・野口家が主宰する華宝会の公演。

・狂言『文相撲(ふみずもう)』(大蔵流) 山本東次郎

・能『鸚鵡小町(おうむこまち)』(観世流) シテ:観世喜正、ワキ:野口能弘

小野小町が登場する能の小町物四曲のうち、『通小町』『卒都婆小町』『関寺小町』に続き、残る『鸚鵡小町』をやっと見ることができた。

六月十四日(金)軍事貴族頼政

国立能楽堂にて「第十八回 日経能楽鑑賞会」

・狂言『富士松』野村万作 野村萬斎

・能『頼政』金剛永謹

最近、続けて読んで面白かったのが元木泰雄の中公新書『河内源氏』と『源頼朝』。

近年の史学界では、鎌倉期までの武士という存在の位置づけがかなり変わってきたらしい。自分なぞは昭和風の、江戸時代の武士の精神をそのままさかのぼらせて考えたり、マルクス史観的に位置づけたりする習慣がどうしてもこびりついているのだが、今は逆に、武士が誕生した平安時代からくだって考える。

大河ドラマ『光る君へ』は、後世の武士の元祖的存在である源頼光が、道長に仕えて頭角を現した時代の話だから、武士の始まりを描くのに好適なのだが、今のところは「武者」と呼ばれる、名無しのごろつきとしてしか出てきていないのが残念。まあ、あれがこれまでの大河の大半の主役たちのご先祖様かと思うと、楽しいには楽しいが(笑)。

鎌倉期までの東日本の武士の多くは、本当に「源平藤橘」の傍流の下級官人。国司として任官した地方に土着したもので、元来は京の出身。だから知行国主や荘園領主など中央の権門との結びつきが強い。そのことを重視した上で、かれらの動向を考えるようになってきた。

源平争乱期の軍事貴族で、源頼光の血を引く源三位頼政も、この流れのなかでその行動が合理的に説明できるようになった一人。かつては、本人が退治した鵺そのもののような謎の人、という見方もあった。平治の乱では同じ源氏の義朝を裏切って出世したのに、七十七歳の高齢になって突如として以仁王をかつぎ、平家に反抗して敗死する生涯が、武士としては一貫性を欠くと考えられたから。

しかしこれが元木説だと、頼政がつかえていたのが大荘園領主の美福門院(鳥羽天皇の皇后。近衛天皇の生母)だからということで説明できる。つまり、前述のどちらの行動も、美福門院につながる人脈の意向に従ったから。真実かどうかはわからないが、説得力のある説明。

元木の著作は事実をしっかりと説明しつつ硬くなりすぎず、論拠の明確な推定を交えることで可能性が広がり、硬軟のバランスが絶妙にいい。

さて、その源三位頼政を主人公とする能の名作が、世阿弥の『頼政』。もちろん平家物語に依拠しているので、挙兵の理由などは旧説による。でもこの能が頼政という人物を生き生きと描いてくれたからこそ、我々は同じ人間としてのその実在を、息吹を実感できる(能ではもちろん幽霊だが)。

ポイントになるのは、後場の宇治川の合戦の場面。平等院に陣取った頼政勢は宇治橋の橋板を外して橋桁だけにし、渡橋困難にして防戦する。すると平家方の足利忠綱(後の源姓足利氏とは別の、籐姓足利氏)が三百余騎を率いて宇治川を渡りきり、突入してくる。

ここを床几に腰かけて騎馬姿を暗示したシテが語るのが見せ場なのだが、自分はどういうわけか、いままであまりピンと来なかった。

しかし金剛永謹は、ありありと宇治川合戦のイメージを喚起してくれた。

「宇治橋の中の間引きはなし、下は河波、上に立つも、共に白旗をなびかして、寄する敵を待ちいたり」

「引きはなし」では、橋板を引きはがす動きの一瞬の具象性。「下は河波」では左腕の袖をクルックルッと回して巻き取り、渦巻く川波を暗示する。

この瞬間に、前に見た宇治川の川面の波が眼前に浮かぶ。

すると、その周囲にひしめく源平両軍のイメージも見えてきて、ひしと組んで川をおし渡る、東国の騎馬軍団の鎧武者たちが見えてくる。

そこから、敗軍を覚悟した頼政の姿へ視点が移る。永謹の頼政は、老いてなお壮んな剛の武者。装束は怪異の金色と芝の緑が映えて美しい。

無念の辞世、「埋木の花咲く事もなかりしに身のなる果はあはれなりける」

最後は正面に背を向け、肩ごしに扇を投げ、自刃の地の「扇の芝」を暗示して姿を消していく。

能とは喚起する芸術なのだと、あらためて感服。感謝。

六月十六日(日)二つの訃報

野口武彦の訃報を知る。

二日前に著作を紹介した元木泰雄が四月に亡くなっていたことを、ご友人の今岡典和さんから教えていただいたばかりなのだが、野口も今月九日に亡くなっていた。

自分の『演奏史譚1954/55』の一話完結形式で各話が原稿用紙八枚半、それを集めて一つの物語にするという構成は、週刊新潮に連載されたのちに新潮新書にまとめられた、野口さんの『幕末バトル・ロワイヤル』に倣ったものだ。

同書の方法が、同じ時間のなかを生きる各地のさまざまな人々をそれぞれに、同時多発的に描くのにぴったりだと考えたからだった。あらためて感謝し、謹んで哀悼の意を表す。

六月十八日(火)ロンドンから

強い雨のなか、都内某所で英国ロイヤル・オペラの来日公演記者会見。パッパーノのほか、《リゴレット》の演出家ミアーズ、出演のシエラとカマレナ、《トゥーランドット》出演のラングワナシャとジェイドが登壇。

二〇二一年制作の《リゴレット》と、同歌劇場で現存最古のプロダクションという一九八四年の《トゥーランドット》という、新旧の二演目。どちらも楽しみだが、とりわけセルバン演出の後者は一九八六年にNHKホールで見てとても感銘を受けたものなので、三十八年ぶりの再会が楽しみ。

なお、トゥーランドット役のラドヴァノフスキーが病気のため降板、マイダ・フンデリングに交代。三十八年前も新制作初演を歌ったグウィネス・ジョーンズが来なくてオリヴィア・スタップだったなあと思い出すと同時に、二〇一〇年来日公演の《椿姫》でゲオルギューが降りたときはヤオに交代、さらに横浜では第一幕後にアイリーン・ペレスに交代、最終日だけネトレプコが出る、なんて交代劇が展開されたことも思い出す。

マノンを歌っていたネトレプコに出てもらうだけでなく、若手のヤオもペレスもその後ちゃんと活躍した。このときのロイヤル・オペラのダメージ・コントロールはさすがのものだったので、今回のフンデリングもちゃんとしているのではと思う。二六年にはこの役をロンドンで歌う予定になっているという。ただ、ついフンディングと書いてしまいそうなのが怖い(笑)。

ところで、到着したばかりで羽田から駆けつけたというミアーズ、開口一番に「ロンドンから悪天候も一緒に連れてきたみたいで申し訳ない」。こういうユーモアはさすがのセンス。

帰りがけ、喫茶店のヴェローチェに寄ると、レシートが目に留まる。四百五十円以上(税込)のレシート四枚を集めると「夏のふちねこ」一匹がもらえるという。全五種類。とりあえず今日のレシートは保管。どうなるか見てみよう(この変な直訳調の言いまわし、最近ネットのニュース記事でよく見かける。商売上の自分の原稿にはこんな表現は絶対使わないが、いちど使ってみたかった)。

雨もあがった夜は東京文化会館の小ホールで、「福間洸太朗プロデュース第三十二回レア・ピアノミュージック 小川典子ピアノリサイタル」。

「レア・ピアノミュージック」は、ピアニストの福間洸太朗がプロデュースするリサイタル・シリーズ。コロナ禍で演奏活動が制限されていた二〇二〇年七月に、自らの演奏をオンライン配信する形態ではじめた希曲紹介のシリーズ。最近は有観客公演も行なっている。シリーズとしては三十二回目、有観客では三回目で、安定した人気がある。

この日のメインは小川典子で、パーセルと二十世紀のイギリス音楽。前半はソロで、パーセル、ブリテン、フィブス、ティペット。後半は、初の試みという福間との二台ピアノで、バックス、ブリテン、リチャード・ベネット。アンコールにマルコム・アーノルドと、実演はもちろん、録音でも聴くことの少ないイギリスの珍しいピアノ曲がずらり。ブリテンの闇、ティペットの激発、ベネットの愉悦など、多彩な音響の時間を味わわせてもらった。

六月二十日(木)佐藤錦とヴィオラ抜き

今夜は年一回の楽しみ、オペラシティで山形交響楽団の東京公演「山響さくらんぼコンサート」。

演奏が素晴らしい(特に今回は山響の美点が全開)のに加えて、毎回楽しみなのが、盛りだくさんのプレゼントと、産地直送のさくらんぼなど山形名産のホワイエでの物販。今年はさくらんぼが記録的不作のため、佐藤錦がなくて紅秀峰。十人に一人くらい当たるプレゼントとは別に、一パック千七百円を買っておいたら、プレゼントまで当たってしまった。帰宅後に見ると同サイズの紅秀峰。山形人のこういう太っ腹が好き。

隣席の同業者も当たっていたので「チェリー色の賄賂?」と疑いたくなるところだが、それなら真っ先に当たるはずの某大新聞の記者さんが外れだったので、そうではないらしい(あの新聞を敵に回したい音楽関係者はいない)。

「うらやましい。取り替えてくれ」と言われたが、「腹をすかせた女房が家でこれだけを楽しみに待っているので」と丁重にお断りした。

というわけで紅秀峰二パックと、全員もらえるシベールのラスク、「でん六」を眼前に並べて、悦に入る男。

それにしても、ヴィオラ・パート抜きのモーツァルトの《戴冠式ミサ》(当時のザルツブルクの宮廷の教会がヴィオラ抜きだったため)を聴いたあとに普通の弦五部の曲を聴くと、やはりヴィオラはいないとダメなのだな、と痛感する。バーンスタインの『ウェスト・サイド・ストーリー』舞台版(これもヴィオラがない)を聴いたときと同じ。

でもそれはそれとして、ハ長調の輝かしい響きで力強く歌われる「ドナ・ノービス・パーチェム(われらに平和を与えたまえ)」という言葉が、これほど切実に心に響く日が来るとは。

ちゃんとした感想は日経新聞に書く。

六月二十二日(土)四十年来のそば

今日は神奈川県民ホールで、英国ロイヤル・オペラ来日公演初日の《リゴレット》。いろんな意味で「シェークスピアの国」を感じる、いい上演だった。

神奈川県民ホールは来る機会が少なくて、《浜辺のアインシュタイン》以来一年半ぶり。来年三月末をもって期限未定の休館に入るので、あと何回来れるか。

早めにつくと、曇りで歩きやすいので海側の山下公園をぶらつく。幸い観光客もそれほど多くない。大佛次郎が愛したホテルニューグランド本館も見える。

終演後にパッパーノの有意義なアフタートークを聞いたあと、県民ホール裏のそば屋味奈登庵へ。四十年前、東京横浜のオペラやバレエ公演でオペラグラス貸出のバイトをしていた頃、県民ホールに来たときには必ず上演中の空き時間に、ここでそばを食べていた。味の良し悪しを超えて、四十年前と同じ店が今もあること自体が貴重。ここは「富士山盛り」という超大盛(重さ一キロ)が名物なのだが、食べきれるわけないので普通盛。

食べ終わって出てくると十九時過ぎ、ちょうどいい具合の青い日暮れ時で、氷川丸の照明がきれいだったのでまた山下公園へ。ホテルニューグランド本館入口の有名な大階段(大佛次郎が「ホテルの中のメインストリート」と呼んだ)をひさびさに昇降。気分よし。

帰りの東横線では、行きがけに新宿の紀伊国屋書店で買った『不機嫌な姫とブルックナー団』(講談社文庫)を読む。音友来月の特集が「ブルオタ入門!(仮)」だそうで、それなら読んでおかなければ、と思った。ボーイズラブならぬ、ブルラブ小説。

六月二十三日(日)劇場に生きる

東京文化会館で英国ロイヤル・オペラ来日公演の《トゥーランドット》。大入り札止め。

一九八六年NHKホール以来、三十八年ぶりに見るセルバン演出(昔はシェルバンと表記)。四十年上演され続けるだけの面白さを再確認。最後に舞台を横切っていくリューの葬列も、やはりいいアイディア。その一方で東西冷戦中、天安門事件五年前の演出だけに、中国伝統といえば「京劇と太極拳」で、まだ一般市民は人民服を着てるイメージだったんだよなと、懐かしく思う部分もある。

題名役を急遽歌ったフンデリングも、とてもよく歌った。

印象的だったのはカーテンコール。幸いNBS公式Ⅹにこの場面の動画がアップされている。

カーテンコール場面の動画

トゥーランドット役はここまで、途中で拍手を受ける場面がまったくない。最後の最後に舞台に出て始めて、聴衆が自分をどう思ったのかがわかる。

代役である以上、フンデリングにとっては審判を受けるような恐ろしい瞬間だったはず。カラフ役のジェイドが少し間を置いて出てきて喝采を受けたあと、フンデリングの方を向いて、「大丈夫だ、大丈夫だよ」というようにうなずく(五十秒あたり)。そして緊張した面持ちのフンデリングが出てきて喝采を浴びて、表情がゆるむ。足拍子でたたえるジェイド、拍手する共演者たち。

それから全員が手をつなぐ、いつもの場面になるのだけれど、その直前にフンデリングは左の手のひらを腿にあててぬぐっていた。不安と安堵で、きっと汗にまみれていたのだろう。映像は反対側からだが、かろうじてその動きはわかる。

そしてこの光景を、オペラ監督のオリヴァー・ミアーズが、わざわざピット脇のエプロンの上に立って見つめていた。舞台袖から出てここへ立つことで、客席空間と舞台の空気と反応を、全身で感じたかったのだろう。

なんというか、すごく劇場的な、すごく、いい瞬間だった。

でも、これで終わりではない。大規模な上演だけに、二日目に向けてのダメ出しは、終演と同時に始まったはず。そして三日目と四日目には、さらなる質の向上を求めて別のトゥーランドット役が呼んである。

シビアといえばシビア。しかし、舞台は生もので、いつ何が起きるかわからない。だからといって公演を止めたり、水準低下の可能性を放置したりすることは許されない。そのために二の矢、三の矢を抜かりなく放ち続ける。それこそが劇場という生き物なのだろうと、肌で感じた瞬間。

六月二十七日(木)ROH~MET

昨日今日とMETオーケストラをサントリーホールで。

やはり今日のオペラ・プロのほうが、劇場オケらしく水を得た魚のように鮮やか。

ワーグナー:歌劇《さまよえるオランダ人》序曲

ドビュッシー:歌劇《ペレアスとメリザンド》組曲(ラインスドルフ編)

バルトーク:歌劇《青ひげ公の城》

ドビュッシーとバルトークの音楽に底流する冥い暴力性が似ていることは、以前に読響でカンブルランも聖セバスティアンと青ひげを並べることで教えてくれた。今回はさらに、二人の源流がワーグナーにあることを考えさせるプロ。オランダ人と青ひげという、神に呪われた二人の男の対比も想起。

『青ひげ公の城』での、オーケストラによる場面の描写力がすごい。全曲の頂点となる第五の扉で視界が一気に開ける場面では、二階RCとLC席前方に現れたバンダが壮快に鳴り響く。

吟遊詩人の前口上は省略と思ったら、スピーカーを通してホールに響く。映画が始まる前に文字だけの画面で説明するような部分だから、いちいち人が出てくるよりも現代ではこのほうが自然か。

その字幕はオルガンの両脇にしかなかったようで、P席、RA&LA席では見えなかったのでは。この作品で歌詞がわからないのは、自分ならつらい。

オケは開演前に全員席に着いているというアメリカ式。というか、ピットではこれが当たり前か。ただしコンマスだけはあとから入って拍手を浴びる。このとき弦のメンバーも一緒に弓で譜面台を叩いているのが面白かった。

あと、ハープの柱が二台とも頭から真っ赤に塗られていて、すごく目立つ。メト仕様なのか。

それから休憩中、コントラバスだけでなくチェロも全員楽器を舞台に寝かせて置いていったのも、他のオケでは見ないやりかたで目をひいた。ピットでも置いていくのだろうか。

ROHとMETオケ、形態は異なるとはいえ贅沢な連続体験だった。

ところで開始直後、ガランチャの声が信じられないほどに大きくて驚いたのだが、その後は落ちついた。PAを調整したらしい。メトなど大きな歌劇場ではPAの適度の使用が当然になっているようで、そこでの印象を鵜呑みにして歌手の声量を語るのは危険なようだ。

六月二十八日(金)初期ヴェルディ祭

ムーティのイタリア・オペラ・アカデミーの《アッティラ》、詳細発表。九月三日~十六日で、ムーティが作品解説をする東京音大中目黒のTCMホールは席数四百、若手による本番とムーティ指揮の初日がある東京音大百周年記念ホールは八百。ムーティ二日目の本番となる十六日は大きなオーチャードホール。

とても楽しみな上に、同時期にチョン・ミョンフン指揮東フィルの《マクベス》があるので、今年は三月後半の「春のトリスタンまつり」に続いて九月中旬の東京も、さながら初期ヴェルディ祝祭週間と化すことに。

最多の日程は十二日《アッティラ》、十四日《アッティラ》、十五日《マクベス》、十六日《アッティラ》、十七日《マクベス》、十九日《マクベス》で、八日間に六回見る感じか。

今日は午後に東京芸術劇場でフルシャ指揮都響のチェコ・プロ(《リブシェ》序曲がナマで聴けた)、夜に紀尾井ホールで久しぶりのトリオ・ヴァンダラー。三人のバランスが絶妙。ピアノの軽やかな美音が素晴らしい。ブラームスのピアノ三重奏曲第一番の初版を聴けたのが嬉しい。無駄は多いけれど、みずみずしさは独自の魅力。

七月五日(金)タリス・スコラーズ

オペラシティのコンサートホールで、タリス・スコラーズの演奏会。

パレストリーナを主体にしたミサ曲。アレグリの秘曲《ミゼレーレ》では、二階のオルガン脇の左右にも歌手が並び、立体的で美しい響き。

この合唱団を聴くのは二回目。前回は一九九六年のカザルスホールだったか、もっと響きが硬質だったような記憶がある。今日のほうが柔軟で好ましかった。

七月十三日(土)高崎に泉あり

今週は「高崎に泉あり」週間。九日と十三日の二回も高崎芸術劇場詣で。

九日はポペルカ指揮プラハ放送交響楽団。平日夜とはいえ、今回の来日では唯一の《わが祖国》全曲通し上演なので、どうしても聴きたかったし、その期待は裏切られなかった。休憩なし、アンコールなしの全力投球だからこそ、もたらさられる昂奮。

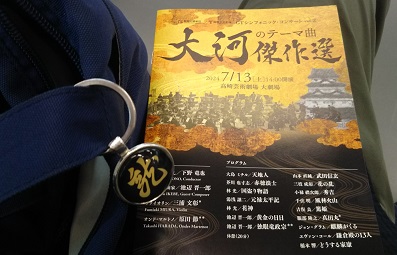

そして今日は下野竜也指揮群馬交響楽団による「大河のテーマ曲傑作選」。下野さんの大河テーマ集は二〇二一年と二三年の夏に新日本フィルでも聴いているが、今日はそのベスト選的十七曲(休憩あり)。しかも今回はなんと、ステージ背面のスクリーンに番組の写真が一作六枚ずつ投影される(新日ではやれなかったし、NHKが放映した広響との演奏会でもしなかったのでは)。ゲストも三人で、完売満席の人気にふさわしくコストをかけた豪華版。演奏も熱が入って楽しかった。

とりわけ林光の『花神』(一九七七)と池辺晋一郎の『黄金の日日』(一九七八)を、また交響楽団の生の響きで聴けたのは嬉しかった。曲の素晴らしさに加えて、番組そのものやら放映時の自分やら一億総中流幻想の時代相やら、いろんなものがごっちゃになって込み上げてきて、胸が熱くなる。

昭和期の大河の音楽には厳しさ、その裏に虚しさや哀しさがあるのがいい。英雄とか時代の高潮とかのもつ虚しさ、時代を動かしているようで、じつのところ踊らされているだけかもしれない人間の生の哀しさ、そういうものを見つめる、歴史の厳しさのようなもの。本質的に暗い。それはやはり、惨憺たる敗戦と焼け野原を見てきた人たちのもつ歴史観なのかもしれない。

また、昭和期のものが前奏曲的で、終わりがあっけないのに対し、池辺晋一郎が『黄金の日日』の九年後、一九八七年に書いた『独眼竜正宗』からは、序曲的な完結感があるようになる。サウンドもはるかにシンフォニックで、ダイナミクスの幅もぐんと広がる。これは一九八四年のテレビ音声のステレオ化とスピーカーの性能向上がもたらした変化。

一九八七年といえばバブル景気まっさかり。株価だけ妙に高く、再開発で巨大ビルばかり建てたがる今の状況は、あの時代の影法師のようなものなのかもと、『独眼竜正宗』を聴きながら考えたり。国は貧しく民は老いたのに、一部の人だけがあの変な、熱にうかされたような日々の幻影のなかにいるような。

今回は二回とも、往路は湘南新宿ライン。途中の深谷では渋沢栄一の新札発行記念で、お札を無料で配ったりしてないかなと思ったが、残念ながらそんな催しはなかった。代わりに酷暑のため、この駅以降は高崎駅の手前までいわゆる「田舎の香水」の臭いが、ドアが開くたびに漂ってきた。久しぶりに嗅いで驚く。それはともかく、いつかは深谷など埼玉県で、尾高さん指揮する『青天を衝け』を聴いてみたいもの。

ところで、自分のトートバッグにつけたキーホルダーを、五月に「大一大万大吉」から「懸り乱れ龍」に変えた。今日のプログラムとは気分が合うので、一緒にパチリ。

七月十四日(日)二千里の名月

矢来能楽堂にて、観世九皐会七月定例会の第一部をみる。

・狂言『魚説法』大藏彌太郎

・能『小督』永島充

『小督』については、二〇一七年九月十五日の可変日記で触れている。

このときは喜多流だった。今年二月に国立能楽堂で金剛流をみて、今回の観世流が三回目。

七月十八日(木)十三人の團十郎、團十郎の十三人

松竹の岡崎エグゼクティブフェローにお招きいただき、歌舞伎座の「七月大歌舞伎」昼の部へ。

通し狂言『星合世十三團(ほしあわせじゅうさんだん)』。『義経千本桜』のダイジェスト版だが、眼目は市川團十郎が渡海屋銀平実は新中納言知盛、いがみの権太、源九郎狐など、十三の主要な役を一人で演じること。

十三團と題名にあるとおり、自らが十三代目、十三番目の團十郎であることを意識しての数。早替りで役を兼ねるケレン味は歌舞伎の楽しみの一つだが、十三役というのは尋常ではない。

長い狂言なので役柄がたくさんあるとはいっても、十三役となると斬る役と斬られる役を早替りで一人でやるとか、かなり無茶な場面がいくつもある。そういうところでは、背中だけ見せる吹替(影武者)が本人のふりをするあいだに、屏風や襖を黒衣や他の役者が動かし、その陰で瞬時に早替り。

無数の工夫をこらした無茶なケレンをなかば呆れながらひたすらに楽しむ。

投手も打者も捕手も走者も野手も全部一人でやる野球みたいな、徹頭徹尾「オレサマ」な舞台。

上から目線で批判する人もいるのだろうが、これはこれで歌舞伎の面白さなのだろうと私は感じたし、あらゆる意味で今の十三代目にしか不可能な、つまり十三代目團十郎という役者の存在を象徴する「代表作」なのだろうとも思った。

正味四時間近い芝居を一か月連日出ずっぱりで立ち回り、二度の宙乗りをこなす気力と体力も凄いが、かれ一人の力ではない。「オレサマ芝居」をこれだけの大規模な公演で実現するには、他の大小の役者全員、すべての裏方、劇場全体の献身的な協力が必要になる。それを許される歌舞伎役者は、なるほど「市川團十郎」という、五世紀にまたがる歴史的存在しか、この世界にはないだろう。

その名前が背負うものの大きさを実感する公演だった。

ところで、印象的な場面は早替りだけではない。宙乗りの二回目はもちろん狐忠信だが、もう一つは碇知盛の場面のあと。水底に沈んでいった平家の人々の魂が夜の海上をただようような、幻想的な場面に続いて、知盛の霊が天に昇る。

下から見ていると、最後は満月に知盛のシルエットが浮かび、能『融』のラストを想わせる美しさ。ここだけ能の謡をいれたのが効果的で、観世淳夫や三郎太など若手のシテ方が参加する贅沢さ。

さらに最後は、裃姿の團十郎が、桜花散り敷く舞台にただ一人。あいさつの締めと同時に、客席の上を盛大な桜吹雪が舞う。豪華絢爛、お客も大喜び。

歌舞伎初心者としては『義経千本桜』という通し狂言のエッセンスを、四時間で見られたこともありがたかった。

平家討滅後の義経が、一転して頼朝に生命を狙われることになり、都から大物浦をへて吉野へと主従で落ちる部分の話だが、それだけだと負け戦の脱出行にしかならないから、じつは生きていた平家の新中納言知盛や能登守教経と、もう一度戦って今度こそ討つという、勝ち戦の展開を加えている。

でも、こういう話になったからこそあらためて思うのは、武将としての判官義経が勝てるのは、結局平家だけなんだよなあ、ということ。その神通力は、平家を相手にしたときしか発揮されない。

『鎌倉殿の13人』で菅田将暉演じる義経が、平家を滅ぼした壇ノ浦の勝利の戦場で、「この先、私は誰と戦えばよいのか」と空を仰いでいたのを、思い出したり。

七月二十二日(月)UVカット眼鏡

酷暑。とにかく紫外線がきつい。屋外でのサングラスも必須だが、今年重宝しているのは、ブルーライト対策として昔買ってあった、パソコン用の度なし伊達眼鏡。

この時期はカーテンをした室内でさえ日中は紫外線がきついらしく、夜には目が疲れてきて仕事にならない。それで、パソコン用眼鏡にはUVカットもついていたのを思い出し、数年ぶりに引っぱりだしてかけて昼間はかけることにした。すると目が疲れにくい。ブルーライト軽減は効果があるのかないのか実感できなかったので放置していたが、UVカットは確実に役に立ってくれている感じ。

さて、七月発売の月刊誌がそろった。今月はたくさん機会をいただき、自分にとっても発見が多かった。

なかでも『モーストリークラシック』九月号は、書いていて楽しかった。

まず連載「一枚のディスクから 音盤時空往来」第十七回はヘンゲルブロック指揮による《カヴァレリア・ルスティカーナ》の初稿版。

これは《カヴァレリア・ルスティカーナ》のオリジナル版(コンクールに応募したときの楽譜)で、めっぽう面白い。

歌劇の場合、往々にして慣用版のほうがよかったりするが、この作品は初稿が圧倒的に面白い。二百四十七小節、十一%を復元したもので、大半は、初演劇場の合唱が力量不足で歌えなかったためにカットしたもの(苦笑)。独唱との応唱とか、とても面白い。さらに、初演時の歌手の要求でアリアを半音、一箇所は全音(あの祈りの場面……)下げた調を元に戻す。これも断然納得。

演奏もピリオド楽器の澄んだ音で、お見事。下げた箇所を原調に戻したことで全体の調性の統一もとれて、合唱パートの復元により、このオペラの音楽がけっして絶叫して叩きつけるような、悪い意味での「いかにもヴェリズモ」なものではなかったことがよくわかる。

この話を作曲家の自演盤や創唱者の録音とからめることで、今回も音盤で時空を往ったり来たりさせることができた。

サントゥッツァを初演以来のソプラノだけでなく、メゾも歌うようになったのは、下げたままで楽譜を出版したからこそ、ということらしい。

コレクターズアイテムは「ジョン・カルショー/プロデューサーの芸術」。とにかく復刻が鮮やかで素晴らしい。《指環》のあの最新リマスタリングをしたファイフによる選曲構成も、いろいろとヒントを与えてくれる。

傑作の履歴書《ローマの松》は、この曲とファシズムとのかかわりを、トスカニーニとムーティの演奏を軸に。さらにこれを書いたおかげで、シャイーの最新盤の演奏がもつ意味と意義も、自分はようやくわかってきた(笑)。イタリア人がもつ、レスピーギへの複雑な愛情。

七月二十四日(水)湯山昭の歌曲

代々木上原の古賀政男記念館けやきホールにて、メゾソプラノの佐藤寛子さんによる「いまを生きる作曲家シリーズVOL.4〜湯山昭作品〜」

湯山昭の歌曲集《カレンダー》、ヴァイオリンとピアノのための小奏鳴曲、三つのセレナード。

竹澤勇人さんのピアノ、そして後半二曲では石上真由子さんのヴァイオリン。

歌曲もソナチネも、こんな魅力があったのかと驚きの連続。カレンダーもセレナーデも、季節や時刻の移ろいを写し取った詩に、鋭敏に反応していく音楽が面白く、そして官能的。後者は二重唱編曲版を、さらに独唱とヴァイオリンに置きかえて、とても効果的。

イマイキ、素晴らしい企画。

七月二十五日(木)巻きつく定家葛

国立能楽堂の特別公演。

・狂言『鬼瓦(おにがわら)』(大蔵流)山本則孝 山本則重

・能『定家(ていか)袖神楽・六道・埋留(そでかぐら・ろくどう・うずもれどめ)』(金剛流)金剛永謹

能楽堂内にはエアコンが効いているとはいえ、酷暑の影響で見所にいても集中しにくかった。

とはいえ『定家』は見事。金剛流らしい具象的な動きもいくつか。途中では塚の作り物に背中をつけることで、舟形の光背から半身だけを彫りだした菩薩像のように見せた。また、定家葛が塚に巻きついて、定家の霊の妄執が示されるラストでは、身を回転させながら塚の周りを廻り、巻きつく蔓を暗示した。わざとらしくならないのがさすが。

七月二十六日(金)史論と史譚

日光を避けるべく、多少遠回りでもなるべく地下鉄、それもなるべく銀座線以外(この線はあまりにも便利な上に狭いため、いつも混んでいて車内の雰囲気がギスギスしがち)を使うモグラーな移動をしているが、地底老人となってもなお暑いのがエスカレーター。エスカレーターの機械自体が発する熱がこの時期はすごくてたまらない。

と、そんなことはどうでもいい。

一九八〇年から続けられている日本ワーグナー協会の年刊が、今年から新しく『ワーグナー・パースペクティヴ』となった。その「特集1《第九》─ワーグナー─バイロイト」内に、『フルトヴェングラーの「バイロイトの第九」──「足音」と「無」のあいだに』というエッセイを寄稿した。

一九五一年の「バイロイトの第九」をめぐる諸問題を、自分なりに八千字にまとめてみたもの。しかしそれにしても、前後に寄稿されている諸先生の論考がアカデミックな文体で共通しているのにくらべ、なんと拙文は野良というか夷というか、ただのおたくというか、すげえ異質(笑)。

私が「演奏史譚」なる言葉をひねり出したきっかけは、海音寺潮五郎の『史談と史論』という著作集を読んだことにあるが、今回はまさに史論のなかに迷い込んだ史譚という感じで、個人的にはとても愉快。こんな機会を与えてくださった日本ワーグナー協会に感謝。

七月二十七日(土)初稿の魅力

「フェスタサマーミューザKAWASAKI2024」開幕。

ノット指揮東京交響楽団によるチャイコフスキーの交響曲第二番と第六番《悲愴》を聴く。完売の人気で、五円玉入りの大入袋とともに二十周年記念の塩ソーダ味の飴(美味)をいただいた。

第二番はウクライナと縁が深いために「小ロシア」と呼ばれてきたが、現在の戦争状態では、軽侮の意味を持つこの言葉は使いにくい。それはともかく、改訂版ではなく初稿をノットが演奏してくれたのが愉しかった。

誰のものであれ音楽作品は基本的に、どんなに無駄が多くとも初稿のほうが瑞々しい魅力をもっている。改訂して理路整然とさせれば文句はつけられにくくなるが、そのぶん新鮮な面白味は死ぬ。

翌日に発行される「ほぼ日刊サマーミューザ」に掲載するため、翌朝までに大急ぎでレビューを書く。

七月二十八日(日)十九年の螺旋

王子駅前の北とぴあで川口成彦とシェレポフのデュオ・リサイタルを聴く。評は「音楽の友」に書く。

アントネッロを川口で聴くために王子駅で乗り換えることはあるが、ここで降りて北とぴあに行くのは、二〇〇五年十二月以来十九年ぶり。

この年の四月から可変日記を書き始めていたので、正確な日付と当日の出来事がわかるのがありがたい。

演奏会後に日経新聞の記者さんと初めて会い、翌年一月から演奏会評を担当させてもらうことが決まったのだった。そのときから東日本大震災の直前まで担当してくださった方と、今は二〇二二年から再びご一緒させていただいている。

変化しつつも過去の自分と重なる、時の螺旋。

八月四日(日)洋行帰り

豊洲シビックセンターホールにてタレイア・クァルテットの演奏会。五月にボルドーで学んできた彼女たち、渡航前の演奏よりも音楽のかまえと歌いかたがグンと大きくなっていて、やはり海外経験は重要だとあらためて思う。

八月八日(木)西域はいずこへ

先月二十七日に開幕の「フェスタサマーミューザKAWASAKI2024」も、はや終盤。

自分にとって今年のこのフェスの締めとなる八日は、園田隆一郎指揮神奈川フィルによる「團伊玖磨&プッチーニ100周年オペラ・ガラ」。生誕百年の團伊玖磨と没後百年のプッチーニ。

後半のプッチーニはオペラ四本のアリアを中心に、ソプラノの木下美穂子とテノールの笛田博昭が歌う。二人ともさすがの聞かせ上手。園田も優れたオペラ指揮者としての資質を発揮。ほとんどのアリアで、一般的な開始位置よりも前の音楽から始めることで、ドラマの雰囲気を導きだそうとした園田のこだわりが、とても好もしい。

そして《蝶々夫人》第二幕の間奏曲と《トゥーランドット》の「皇帝の入場の音楽」という「日本風」と「中国風」の音楽を挿入することで、プッチーニの東洋趣味を示したのも、いい工夫。

とはいえ個人的には、前半の聴く機会の少ない團の曲こそが関心の的だった。まず一九九三年の天皇皇后両陛下ご成婚に際しつくられた「新・祝典行進曲」。「新」とつくのは、一九五九年の上皇上皇后両陛下ご成婚の「祝典行進曲」も團が作曲しているから。

今年五月には紀尾井ホールで上皇上皇后両陛下ご臨席の「祝典行進曲」を聴けたから、三か月で両者を聴きくらべることができたのは嬉しかった。

昭和の戦後民主主義の世相にふさわしく、軍隊的な行進調を排した旧版のゆったりした流れに対し、平成の新版はもっと勢いがいい。園田のプレトークによると、前者は馬車で後者は自動車という、西洋の王侯貴族風のパレードのスピード感の変化に合わせているとか。

木下の歌う《夕鶴》のアリアをはさんで、一九五五年作の管弦楽組曲《シルクロード》。四曲二十五分の組曲で、後半のプッチーニの東洋趣味と照応するようになっているのが楽しいが、第一曲後半の舞曲調以外は、あまりエキゾチックな匂いがしないのが面白い。あくまで西洋音楽という印象。

しかしこの曲を聴きながら強く思ったのは、この曲の背景にある、昭和までの日本に濃厚に存在した、シルクロードへの憧れ、西域へのロマンは、令和の日本人からはほとんど消えているよなあ、ということ。

それは大正から昭和初期の生まれの世代に最も濃かったように思う。井上靖、司馬遼太郎、平山郁夫のような作家や画家を典型として、少年倶楽部的な亜細亜浪漫の余韻のように存在していたもの。喜多郎の音楽を一躍有名にした、一九八〇年開始の『NHK特集シルクロード』に結実して、頂点に達する。

中国を経由し、長安から西域の砂漠と高原を越えてローマに至る、地続きの道の遊牧ロマン。異世界へとつづく道のもつロマン。

それがどうして現代では消えたのか。少なくとも自分にはないし、周囲の人も持っていない。それは《蝶々夫人》に、失われゆくかつての日本の姿を留めようとした、昭和のオペラ演出家たちの精神と通底するように思える。それもまた、現代の日本人には希薄になった郷愁。

いろいろと考えるヒントになる、ありがたいコンサートだった。

八月九日(金)鳴動するホール

サントリーホールでハーディング指揮都響。ベルクの歌曲は芳しく、マーラーの《巨人》は力強く圧倒的。また来てほしい。

ところが第一楽章の途中で座席が鳴動しだす。近隣のお客さんのスマホがあちこちで地震警報を鳴らしはじめる。

「ハーディング=マーラー=地震」の三題話とくれば東日本大震災なので一瞬びびったが、どこかのスマホから「震源は神奈川県…」と聞こえたので、神奈川が震源で東京がこのくらいならとりあえず大事にはならないだろうと思いながら続きを聴く。

サントリーホールでの地震で印象深いのは、一九八八年一月の宇野功芳指揮新星日響の《ロマンティック》の途中でグラグラしたやつ。開場二年目の当時は、ステージ上空の透明の波打つ反響板が今より低めにあって(音響もそのぶん厚ぼったかったような)、それがぶらんぶらんと揺れて、けっこう怖かった。今日はぜんぜん大丈夫だったが、かわりに客席のスマホが怖かった。

八月十日(土)縦書き名刺

名刺を使い尽くしたので、数年ぶりに新調。ネットにあるデザイン例を使うのだが、前のところが廃業してしまったので、新たに探して見つけたのが京都の印刷屋さん。縦と横を併用できるのが気に入って、たぶんフリーランスになってから初めて、送電線屋時代以来四半世紀ぶりに、縦書きメインの名刺にした。すっきりしていて、自分のグッドオール本の帯付の表紙と感じが似ているのも気に入っている。作成時の適度な自由度とセンス、価格設定、注文後の誠意ある対応などとてもよかったので、次回もここにしたい。

古い名刺がいくつか見つかったので、新しい名刺と並べてみる。ほんとデザインに定見がない(笑)

八月十一日(日)

セイジ・オザワ松本フェスティバル公演に日帰り。

八月十三日(火)怨念の曲

「ぶらあぼ」のために、七月十二日に行なったサイトウ・キネン・オーケストラのコンサートマスター、豊嶋泰嗣さんのインタビューが発表された。

先日の沖澤のどか指揮の演奏会でも、交代で登場した三人のコンマス(他に白井圭と矢部達哉)のなかでも、《ドン・ファン》で精気みなぎるSKOならではの響きを聞かせてくれた豊嶋さん。今週からのネルソンス指揮のブラームスの交響曲全曲では、

「第四番のシンフォニーは晩年の小澤さんが振ろうとして、最後までできなかった曲です。他の曲に何回も変更しなければならなかったんです。そういう、ある種の怨念を背負わされている曲をやらなければいけないというのはプレッシャーですが、だからこそ、そこに小澤さんの魂が宿るかもしれない」

構成者としては、「怨念」は字面として強すぎるかなと迷ったが、しかしこれをやわらげてしまったら意味がない。小澤から篤く信頼されたコンマスだからこその言葉だと感じたからだ。「小澤さんの魂が宿るかもしれない」第四番、自分も聴きに行くので、とても楽しみ。

八月十四日(水)記憶の残像?

図書館で資料調べが必要になったが、東京文化会館の音楽資料室は二週間も休館なので、広尾の中央図書館へ。かんかん照りの南部坂(忠臣蔵の南部坂とは別のもの)を避け、有栖川宮記念公園のなかを登る。開架式の図書館が与えてくれる知的昂奮を久しぶりに味わい、あれもこれもと読んでいるうちに時間切れ。

ところで広尾は各国の大使館があるので、ナショナル麻布という一九六二年創業のスーパーは外国人向けということで名高い。まだ外国人が珍しかった昭和ならではの「国際的な雰囲気」(ちょっと当時の東宝映画っぽい)がいまも外装などに濃厚で、懐かしい感じ。

しかしそれよりも、その向かいにあるこの道の、美容室ヤマダとBARBERナカジマなどがならぶ建物が、昭和二十年代後半ぐらいの雰囲気をそのままに残しているのが目に入った瞬間、しばらく動けなくなった。前の道がまだ舗装されていなくて土の道だったころ、周囲も全部同じような木造瓦屋根だった時代の空気と匂いが、この建物から放射的に甦ってくる気がする。

自分はたぶん見ていないのに、失われた過去の景色がいまありありと見える気がするのは、なぜなのか。ひょっとしたら幼児の頃にここを通っていて、脳のどこかにその映像が残っていて、現在の建物が無意識にその記憶を呼び覚まし、記憶と眼前の光景との齟齬を訴えているのだとしたら……などと妄想して、楽しくなった。

ネルソンス、松本をキャンセルというニュース。豊嶋さんのインタビュー、昨日出せておいてよかったが…。「怨念」のブラ四、誰が振るのか?

八月十五日(木)指揮者発表

OMF、Cプロの指揮者決定。第三番が下野竜也、第四番がバボラーク。

バボラークが来そうな予感はあったが(なんという後出しの予言!)、小澤と縁の深い人だからこそ、楽員全員と一緒に「怨念」を背負って、小澤の魂が宿る演奏をしてほしい、と今は願うのみ。

そして下野さんは、高崎で先日大河ドラマのコンサートを聴かせてもらっただけでなく、最近二回続けて「音友」のためにお話を聞く機会があった縁もあるので、ただひたすらに成功を祈る。

いろいろな意見が出るだろうが、誹謗中傷を覚悟の上で、火中の栗をあえて拾ったお二人への、感謝と敬意の念をもって演奏会に臨みたいと思う。

八月十七日(土)袖仕切り

少し前から、南北線の乗降ドア脇のパイプ(袖仕切りというそうな)に、半透明のポリカーボネイト板が新たに張られていることに気がついた。隅に座ると、ドア脇に立つ人の荷物やら髪の毛やら背中の臭いやらが気になることがある。ラッシュ時などは乗客同士のトラブルにもなりやすいだろう。これはいい工夫。

サントリーホールで、「第53回サントリー音楽賞受賞記念コンサート 濱田芳通(指揮・リコーダー)ヘンデル:オペラ『リナルド』」。

濱田さん指揮のアントネッロによるヘンデルの歌劇《リナルド》全曲。面白く素晴らしかった。四時間三十五分、ネタ満載で正味約四時間の長さを楽しませ、同時にヘンデルの偉さも再認識させてくれる、濱田さんならではの舞台。

細かい感想は「音楽の友」に書く予定なので控えるが、それとは別に、天皇陛下ご臨席の公演で同じRBブロックに席を与えられるという初めての体験。いろいろあったためか警戒厳重で、ホールを出入りするたびに持ち物検査、ホール前に警察犬(刑事犬カールみたいなやつ。オダギリジョーよりはスッキリしてた)も待機。

あまり経緯を詳しく書くと怒られそうなので控えるが、ホールに着くまでこの席とは知らなかったので、Tシャツに毛ずね出したズボンとかで行かなくてよかった(笑)

それにしても、字幕がちょっと下ネタだったり、楽しいお遊びや冗談(和声的ならぬ野性的短音階、だったか)で客席がどっと笑ったりしている天覧公演というのも、なかなか貴重なのでは。自分はお席から少し離れていたので平気でげらげら笑っていたが、近いあたりの人とかはどうしていたのだろう…。

八月二十二日(木)松代→松本

ふたたびセイジ・オザワ・フェスティバルへ。往路は長野経由で、二十一日は松代に泊まる。とはいえ景色を見る余裕がなかったので、この旧城下町にはまたあらためて来てみたい。

そして演奏会。下野もバボラークもそれぞれの持ち味を出し、楽員も真摯にその棒に応えたブラームス。

八月二十五日(日)二千里外故人心

今夜の『光る君へ』第三十二回「誰がために書く」はグッとくる回だった。

「お前がおなごでよかった」は、物語のこれまでとこれからをつなぐ、架け橋となる名台詞。これまであまり輝かしくはなかった女性の人生経験が、その才能と知識に広がりと深みを与え、永遠に光り輝く物語を生み出す契機になる。それをじっくりと描いてきた脚本の勝利。

史実を離れていることは、自分はあまり気にならない。物語なのだから脚色するのはあたりまえ。鵜呑みにしなければいいだけ。物語と史実(と現時点で考えられるもの)の相違をよくわきまえ、知り、見つめることで、それぞれの形姿がより明快に、そして味わい深くなる。そうして、自らの知識が立体化していくことこそが面白い。

宮廷の教養の根本にある中国文化。まひろは一般的な女性よりもその知識が豊富なだけに、憧れも強かった。しかしそこには光と同時に、現実には暗い影もあることを知る過程として、越前篇を置いた。そこでの経験をへて彼女の精神は地に足をつけたものとなり、結婚をし、妻となり、母となる。

そしてその結果、漢詩の素養を人間心理の深い洞察と描写に結びつけていく。とりわけ、当時から日本人が愛してやまなかった白楽天の詩が種となり根となることで、新たな物語という幹を生やし、枝葉を伸ばし、花と開く。

『源氏物語』の開巻「桐壺」が、唐の玄宗と楊貴妃の悲恋を描く白楽天の『長恨歌』を下敷きにしていることを、大石静は一条天皇と定子を玄宗と楊貴妃になぞらえることで、二重写しにする。とりわけ一条帝役の塩野瑛久は、容貌といい雰囲気といい、いかにも古代中国のイケメン皇帝っぽい。

「桐壺」とその後の五十三帖とのつながりが弱いことを、一条帝のために、その存在を意識して「桐壺」が書かれたのに対し、その後はそれよりも自分が書きたいものを優先したことで生じる変化、としたのもうまい。

そしてもっと重要な、ドラマ全体のモチーフとなる白楽天の詩は

『八月十五夜 禁中獨直 對月憶元九(八月十五日の夜 禁中に獨り直し 月に對して元九を憶う)』。

銀臺金闕 夕沈沈

獨り宿し相思うて 翰林に在り

三五夜中 新月の色

二千里外 故人の心

渚宮の東面 煙波冷やかに

浴殿の西頭 鐘漏深し

猶恐る淸光の 同じく見ざるを

江陵は卑濕にして 秋陰足る

宮中において八月十五日の満月を眺めながら、二千里の彼方の江陵にある友人元九を憶う。しかし江陵は低湿地で曇りがちだから、同じ清月を見てはいないのかもしれない……。

道長もまひろも、何かといえば月を見上げる。きっと同じ月を見ているはずだという思慕。

自分はこの詩に、能楽を見るようになって深く親しむようになった。たとえば西行をワキとする能『雨月』には「三五夜中新月色 二千里外故人心」が引用される。

そして最近になって、この一節が『小督』にも出てくることに気がついた。

八月十五夜の名月、帝に命じられて、帝の寵姫小督が隠棲する家を探し求める源仲国は、「あら面白の折からやな。三五夜中の新月の色、二千里の外も遠からぬ」と謡う。

――この名月の夜なら、小督はきっと琴を奏でるはず。自分は笛で小督の琴と合奏したことがあるから、その音を聴けば見当がつく。だからけっして難しくない。「二千里の外も」遠くはない。

『小督』を二〇一七年九月十五日に初めて見たときは、可変日記にこんな感想を書いている。

「無力な帝の願いをかなえるべく、股肱となって奔走する忠臣が主人公なのだけれど、性格描写が単純すぎて、味わいに乏しいのが残念に思えた。

月並みな話だけれど、仲国も実は小督を心密かに愛していて、しかし主君のためにきっぱりとあきらめ、精一杯の行動をする、なんて要素がどこかに匂わされていて、小督の方がその恋慕に気づいているのかいないのか、あいまいな態度だったりしたら、仲国の男ぶりはキリリとあがって、さらに素敵だったろう」

しかし、そうではないのだなと、この「三五夜中の新月の色、二千里の外も遠からぬ」に気がついてから思うようになった。

仲国は、帝と寵姫の艶やかな恋慕の仲立ちという役割をひたすらにはたす、忠良という概念を体現する臣下なのだ。ただそれだけ、それ以外の何者でもないところに、この男の魅力はある。

「三五夜中新月色 二千里外故人心」

はるかな隔たりを月が超越する。仲国は自らを月光に擬すことで、主君と寵姫の仲立ちをする。その心は月を映す水面のごとく、ただひたすらに澄んでいる。清き月光のごとく爽やかな男ぶりこそ、シテ仲国の魅力。

『小督』の演能を、この視点からあらためて見てみたい。こんなことを考えたのも『光る君へ』のおかげ。

ちなみに、『長恨歌』の一部分を原作として作られた能に『楊貴妃』がある。この能と『平家物語』に基づく『小督』は、「主君の寵姫を探しに来る臣下」という同じ物語構造を持っている。二〇一七年九月の国立能楽堂ではこの二曲が相次いで取りあげられて、とても面白かった。

九月三日(火)《アッティラ》登場

ムーティ・イン・カミメグロ、「フン族上目黒に来襲す」、というわけで「リッカルド・ムーティ イタリア・オペラ・アカデミー in 東京」第4回《アッティラ》の初日「ムーティによる《アッティラ》作品解説」を聴きに、東京音楽大学のTCMホールへ。

最寄駅は中目黒。高校から送電線屋時代まで二十年近く、毎日のように通学通勤で乗り換えたりしていた駅だが、降りたことはほとんどない。いつのまにか駅前のビルにロータリーができるなど、ずいぶん雰囲気が変わった。いい機会なので周辺をうろつく。再開発ビルも裏に回ればほぼ昔のまま。「目黒銀座」なんて商店街がある。そう、ほんとうの目黒というのは目黒駅とは反対側の、この目黒川右岸一帯。

さて本番。ステージには演奏会同様にオーケストラと指揮台。解説といっても、ムーティがしゃべるだけなのは最初のうちだけ。休憩なし二時間の大半はオーケストラ・リハーサルをしながらしゃべる。ときにアカデミーに参加する日本人歌手を舞台にあげて歌わせる。翌日朝から若手の指揮者と歌手のためのマスタークラスが始まるので、かれらに自分の流儀を最初に見せておく、という意味もあるのだと思う。

前奏曲から序幕までを部分的に取りあげたが、オケの音がみるみる「ヴェルディの音」に変わっていくのにワクワク。ムーティが信頼するコンマス長原幸太はじめ俊英をそろえたこのオケを、ムーティが「今の私の第二のオーケストラだ」と讃えたのは、けっしてお世辞ではないだろう(第一はどこなのだろう?)。

それにしても、この二時間だけで、ムーティにとって《アッティラ》がいかに特別なオペラなのか、ひしひしと伝わってきた。「ヴェルディ初期のなかでは」とか、いや「ヴェルディのなかでは」さえ、いらないのかもしれない。全レパートリーのなかでも特別な作品なのではないか。

歴史上、ムーティほど《アッティラ》にこだわってきた指揮者はおそらくいない。最初に振ったヴェルディという《群盗》にも思い入れはあるだろうが、その後録音をしていないところをみると、音楽的にはさほど関心なさそうだ。しかし《アッティラ》は違う。生涯にわたって取りあげている。一九七二年にフィレンツェで指揮したあとも、スカラ座で上演と無関係にセッション録音し、さらに舞台上演もした。

そして、ただ一度のメト出演となった二〇一〇年には、この重要なデビューにさいして、この歌劇場がそれ以前もそれ以後もまったく上演していない《アッティラ》をわざわざ用意させた。結果的に何があったのか、メトとの関係がこれきりになったのは残念だが、とにかくムーティにとって「名刺代わり」のオペラ、代名詞のような作品なのだ。

話のなかでも、前奏曲の第二テーマ(ゆったり、悲しく歌うもの)を、スカラ座では電話の保留時のメロディにしていたという話が出てきたことで、このオペラとの結びつきが尋常なものではないことが、ほんとうによくわかった(笑)。

そしてそれは、舞台に響く音楽にもあらためて痛感した。《アッティラ》の音楽がほんとうに充実したものであることがよくわかる。たしかに、有名なアリアや合唱曲はない。でもそれは、オペラという多頭の怪物、鵺のごとく多種多様なパーツからなる怪物の魅力の、(目立つものではあるけれど)ほんの一部分にすぎないのかもしれない。

《アッティラ》の魅力は、もっと綜合的な、有機的な、一つの交響的ドラマという、シンフォニックな点にある。その綜合的な魅力にムーティは憑りつかれていて、その体現者、あるいは(もしその魅力が同時代の人に理解されないなら)預言者のような存在になっているのかもしれない。

交響的なドラマだから、純音楽ではない。歌詞という言葉によって、明確な物語と描写性をもつもの。声と言葉とオーケストラの有機的な唱応。そしてムーティは、《アッティラ》で初めてヴェルディは自然を描いた、と前に言っていた。たとえば第一幕のオダベッラのロマンツァの伴奏での、小川と月光など。

今回も序幕の第二場での嵐と夜明けの音楽の充実と先進性を、ムーティは鮮やかに示した。そしてそのあとの波打つような音楽は、アトリア海沿岸の干潟に逃れた、やがてヴェネツィアの町を建設することになるイタリア人たちが乗る、ゴンドラの揺れなのだと説明し、音楽をまさにそのように響かせる。

すると、そのあとに歌いだすフォレストの歌が一種のバルカローレなのだということも、鮮やかにわかる。

この瞬間は、思わず膝を叩きたくなったというか、まさに目からうろこが落ちたような驚きだった。《アッティラ》の音楽がここまでドラマを語っているなんて、思いもよらなかった。

いやあ凄い。これから二週間、すべてを聴けないのはほんとうに残念だが、発見に満ちた日々となるでしょう。

ほかにムーティが語った、リソルジメントとこの作品との関係などの話も、とても面白く示唆に富んでいたが、長くなったのでこれはまたいつか。

九月四日(水)メーリ登場

ムーティのイタリア・オペラ・アカデミー《アッティラ》、リハーサル初日。

なんといっても嬉しかったのは、メーリが歌手リハーサルの初日から姿を見せて(本番まで十日もある)、素晴らしい歌声を聴かせてくれたこと。今日はまだいないだろう、となんとなく思いこんでいたので(アブドラザコフは来ていなかった)、舞台袖から何気なく歩いて出てきたのには驚いた(笑)。《マクベス》で一度ドタキャンしただけに、今回は満を持しているのかもしれない。

そしてその歌には、ホールの空気を一変させるような力があった。バルカローレのあとでムーティが「ベリッシマ!」と声をかけると、客席も思わず拍手。そのあとのカバレッタでは、ムーティが合唱パートを歌ってメーリとのかけあいを聞かせてくれて、最高だった。

ムーティが篤く信頼しているのがよくわかるし、そんな相手にも平然とダメを出すのもさすがムーティだし、それを真剣に聞き入れて若手と同僚に範を示すのもさすがメーリだし、その素晴らしい関係を目の当たりにできただけで、今日のリハは十分すぎる価値があった(それ以外にも得られたものも、毎回と同じくはかり知れないが)

ムーティのこれまでのアカデミー三回と《アイーダ》は、どの年も主役テノールがもう一つ弱いというのが泣きどころだったが、今回は思いっきり拍手できそうだ。

九月六日(金)物語の中心に音楽

二期会の《コジ・ファン・トゥッテ》を新国立劇場でみた。

東京文化会館はモーツァルトには大きすぎるので、ここが会場なのはありがたい。同時に中劇場で歌舞伎公演、小劇場で文楽鑑賞教室という案内ポスターは、現代日本の文化政策の貧しさを一枚で示しているようで、複雑な気分だったが。

今の二期会の歌手はイタリアで学んだ人が多いというだけあって良質な公演。歌手もよく、アルミンク指揮の新日本フィルがまたいい。まろやかで柔らかい響きは、シェフだった時代そのまま。こういう「響きの地層」みたいなものは、十年たっても残っているのなのだなあと思う。《コジ》のモーツァルトのオーケストレーションは天才以外の何ものでもなく、とりわけハルモニームジーク的な木管合奏の扱いがほんとに色っぽいが、それがじつによく出た美しい響き。

この指揮者とオケのコンビは二〇一一年春の新国立劇場公演で《ばらの騎士》のピットに入るはずだったが、東日本大震災でアルミンクがキャンセル。それでも来日したオックス役のハヴラタや代役の指揮者でなんとか上演したものの、これをきっかけに新日本フィルとの関係は急速に冷え込んで、アンチクライマックスな感じで任期を終えることになった。その、十三年前の三月十一日の十四時四十六分で止まった時間が、因縁の新国のピット内で動き出したような感覚。

そしてこの上演のもう一つの魅力は、ロラン・ペリーによる演出。シャンゼリゼ劇場で初演されたプロダクションで、舞台を現代の録音スタジオにして、この作品をセッション録音しているところとした。プログラム掲載のペリーのインタビュー(シャンゼリゼ劇場公演のプログラム掲載の文の日本語訳)によると「今日、誰が、あり得もしない変装劇を信じることができるでしょうか」というわけで、それを録音しているところ、ということにしてドラマを客体化する。

「私がやりたかったことは、物語の中心に音楽を置くということです」

その音楽をマイクの前で歌っているうちに、歌手たちは役柄の心理に没入し、そのものになりきっていく。いつしか録音マイクや譜面台は消えている。

観客側からすると、レコードを聴きながら脳裏に場面をイメージする、その脳内のイメージが舞台上に逆流して、ドラマと心情が視覚化、実体化されているという感じか。あえて我田引水をすると、能を見ているときの感覚に近い。

すべては音楽から、聴覚から、というオペラ録音がもつ快楽。それなら時代は二十一世紀の現在よりも、二十世紀半ばのレコード黄金時代のほうがいい。録音スタジオをきわめて無機的、無個性なものにする手もあるだろうが、ペリーは逆に、古き良き時代であることを明示するために、往年の名建築にあてはめる。

自分は予備知識なく見たので、そのデザインの懐かしさにほれぼれ。木と布による、柔和で威圧感のない木質の内装。でもデザインはモダン。しゃれた照明。自分が子供時代、一九六〇年代後半ぐらいにあちこちで見た雰囲気。ラッカーの照りと匂い、床を磨くワックスの匂いまで鼻の奥によみがえるような、一九五〇年代のデザイン。

ザルツブルク音楽祭で《影のない女》を、一九五五年にベーム指揮の全曲が録音されたゾフィエンザールに設定するという演出があったと思うが、それに似た方法論だろう。

ペリーが「ベルリンに実際に存在する巨大な録音スタジオ」と書いたので、調べたらすぐにわかった。一九五一年に建てられた旧東ベルリンのフンクハウス。バウハウス系の名建築で、今はイベント会場として使われているという。そのスタジオ2、ほぼそのまま。

すべては音から。スマホに手の込んだ映像と色彩があふれ、視覚の情報過多に溺れそうな現代だからこそ、《コジ》の音楽のような永遠の傑作を、具体的な映像から切り離して、耳から人間の感情をイメージしていくことの面白さを考えさせてくれる舞台。

といっても単純な演奏会形式ではなしに、そのことを「或る時代ならではの魅力」、失われた日々と美学への郷愁に結びつけているからこその、快感と喪失の痛み。才人ペリーならではのいい舞台。

九月十四日(土)《アッティラ》!

雑司ヶ谷の東京音大池袋キャンパスでムーティ指揮の《アッティラ》本番。ムーティの指揮はいうまでもなく、メーリ、アブドラザコフ、スポッティという主役陣が素晴らしい。

大切なのは、この立派な公演が、作品のスタイルと価値も再考させること。

ヴェルディは、けっして一直線に成長した作曲家ではない。上演する歌劇場の水準や形態にあわせて、さまざまなスタイルを作品ごとに試していた。スタイルだけなら、《トロヴァトーレ》のほうがよほど紋切り型で古くさい(それを補ってあまりある熱い旋律はあるが)。

もちろん、《アイーダ》や《オテロ》のような音楽ではない。しかし、現代なら最新流行と時代後れの差は大きく感じるけれど、時間が経過して、二百年近く前の流行を比較するなら、それぞれの個性と魅力を客観的に見られるから、単純に後の時代のほうが進歩しているからより優れている、とは思えなくなる。

ロマン派のほうが煽情的でわかりやすいけれど、古典派には古典派の様式美と価値がある。個人の創作においても、同じことがいえるのではないか。

九月十七日(火)ヴェルディの新旧

サントリーホールで、チョン・ミョンフン指揮東京フィルによるヴェルディの《マクベス》演奏会形式。

三日前のムーティのヴェルディとの響きの差に驚かされる。こういう熱血表現こそがヴェルディだと、いままでは思っていたのだが……。

あらためて考えてみることにする。

九月十八日(水)歌舞伎という器

歌舞伎にて、秀山祭九月大歌舞伎の夜の部。玉三郎と松緑が主役の『妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん)』から「太宰館花渡し」と「吉野川」。そして幸四郎と菊之助の『勧進帳』。

どちらも高い人気を誇るが、歌舞伎オリジナルの狂言ではないというのが、歌舞伎らしい旺盛な吸収力の証明。

まず『勧進帳』は、いうまでもなく能の『安宅』が原作。能を見るようになってからこちらを生で見るのは初めてだったので、どのようにアレンジしたかが、いっそうよくわかった。

能のエッセンスを残しつつ歌舞伎化した、バランス感覚が絶妙に見事。歌舞伎随一の人気作であり続ける理由は、両者のいいとこ取りができたから。

対して『妹背山婦女庭訓』は人形浄瑠璃がオリジナル。「吉野川」で中央を吉野川が縦に流れ、舞台を左右に分けるスケールの大きさは、文楽ならでは。

そして、そのドラマのすさまじさも、いかにも文楽。敵対する二つの家の息子と娘が恋仲で、ともに落命するという悲劇は『ロミオとジュリエット』のようだが、その後が凄惨。

父は切腹した息子の介錯をせずに、相手の娘の首と祝言させるからと、瀕死のまま介錯せずに放っておく。相手の娘の母は、ちょうど雛祭りで飾られていた雛道具を嫁入り道具に見立てて、両家を隔てる川を渡して送る。最後は娘の首を雛道具の小さな輿に押し込み、渡す。

血を流しつつ蒼白な顔で死の苦しみにたえる美少年と、雛道具の輿に押し込まれていた美女の生首との祝言。サディスティックでマゾヒスティックで、グロテスクでホラーな、身の毛のよだつ耽美。こういう残酷劇は、洋の東西を問わず人形劇のウリとなるものだが、それを人間がやってしまえるのが歌舞伎。

九月十九日(火)《マクベス》初演版

ビオンディ指揮のピリオド楽器オーケストラによるヴェルディの《マクベス》一八四七年初演版のCDを聴きなおす。

実演で聴いたばかりの一八六五年改訂版の印象が鮮烈なので、相違が明快に身体に響いて面白い。そして、以前聴いたときは冷たく感じたこの演奏の印象も、まるで違って心地よい。

この初演版は、《アッティラ》の直後に書かれたもの。原作と台本の相違がドラマの描きかたに影響しているが、音楽的には近似する要素も多い。改訂版ではマクベス夫人にしか残さなかったアリアのカバレッタが、初演版では男声にもあたりまえにある。ラストがマクベスの死で終わって勇壮な合唱がないのも、《アッティラ》のラストに似ている。

そして、何より面白いことに、ピリオド楽器オーケストラの響きとスタイルには、先日のムーティの響きに通じるものを感じる。

九月二十三日(月)関根祥丸

セルリアンタワー能楽堂で「定期能九月‐観世流‐」第一部。

・仕舞『玉之段』観世三郎太

・仕舞『鵜之段』関根知孝

・狂言『茶壺』野村太一郎

・能『歌占』関根祥丸

今年四月に『道成寺』を披いて、いよいよシテ方として本格的な活動を開始した関根祥丸。『道成寺』は文字どおりの瞬殺で買うことができず残念だったが、今日は『歌占』。見事。

九月二十五日(水)ウコンドン

モーツァルトの《魔笛》(一七九一年)の台本のト書きに、タミーノは日本の狩衣を着ている、とあるのは有名な話。一六三九年に徳川幕府が鎖国してから百五十二年後のウィーンに、どのようにしてそんなものが伝わっていたのか。

いろいろな解釈があって謎の多い話だが、そのモーツァルトが日本を知るきっかけになったかもしれないと考えられる作品がある。ザルツブルク宮廷楽団の十九歳年長の同僚だった、ミヒャエル・ハイドン(パパ・ハイドンの弟)が音楽を担当した音楽舞台劇《ティトゥス・ウコンドン、不屈のキリスト教徒》(一七七〇/七四)。

キリシタン大名の高山右近がモデルというこの作品が、二百五十年ぶりに完全な形で復活、上演される。

藝大プロジェクト2024第1回「西洋音楽が見た日本」

二〇二四年十月二十日(日)十五時開演

東京藝術大学奏楽堂(大学構内)

ピリオド楽器のオーケストラというのも嬉しいが、さらに楽しみなのが、十三人の俳優が出演する舞台版ということ。

ふだんコンサートでなじんでいると気がつきにくいが、劇音楽は、やはり劇のなかで演奏されてこそ真価を発揮する。自分の経験でいうと、二〇一九年にやはり藝大が上演した『エグモント』舞台版とか、二〇二二年東京芸術劇場での『アルルの女』朗読版などは、戯曲そのものは抜粋されていたけれど、音楽は全曲だった。どちらもドラマを語る台詞と組み合わされることで、ベートーヴェンとビゼーの音楽が初めてほんとうの生彩を放って耳と心に届いた、意義ある体験だった。以後は、どちらの音楽もそれ以前とは違った聴きかた、より親密な聴きかたをできるようになっている。

九月三十日(月)山田長政

藝大プロジェクト2024の第二回、「日本が見た西洋音楽」で取りあげるのは、クラウス・プリングスハイムの《山田長政》。

一九三九年に日本で作られたラジオ劇らしい。プリングスハイムが一九三七年にナチスの干渉でいったん東京音楽学校を辞めてタイに渡ったあと、再び日本に戻った直後の作品ということか。風雲急を告げる世界とアジア情勢、時局がいろいろと反映されていそう。

信時潔と髙田三郎の作品も加えて、片山杜秀さんと仲辻真帆さんによる解説つき。これも聴かねば。

十月五日(土)編曲強化週間

三~五日は「編曲強化週間」。

三日は紀尾井ホールで葵トリオによるシェーンベルクの《浄夜》のピアノ三重奏版を聴き、四日は同じホールでアンサンブル・ウィーン・ベルリンによるモーツァルトのセレナード第十二番とドヴォルジャークの《アメリカ》の木管五重奏版を聴き、五日はミューザ川崎でウルバンスキ指揮東京交響楽団による《展覧会の絵》のオーケストラ版を聴いた。

どのアレンジも面白く、ときに原曲よりもグッとくる、別の魅力を持つようになっているのが素敵。異化効果の挑発。

ラヴェル編曲版の《展覧会の絵》はいうまでもないけれど、弦楽アンサンブル用が原曲のシェーンベルクとドヴォルジャークは、同質の弦楽器オンリーから異質な楽器の組み合わせに変ることで、よりカラフルになる。

《浄夜》のピアノ三重奏版は一九八〇年代末、できたばかりのカザルスホールで、デ・レーウ、ヴェラ・ベス、ビルスマという凄いトリオで聴いて以来、三十五年ぶりくらいの実演体験。ようやく再会することができて、しかもすばらしい演奏だけに嬉しい。

《アメリカ》の木管五重奏版は今回初めて耳にしたけれども、こうすると《新世界より》との共通性が際立ってきて、とても面白かった。同じ曲目によるウィーン・ライヴが十一月にフォンテックから発売されるそうで、しかもフィジカルのCD化は日本のみというので(!)、これは買わねば。

《浄夜》のピアノ三重奏版も、デ・レーウたちが録音しなかった(この日の前半プロのリスト後期作品集は《世の終わりのための四重奏曲》とCD化された)だけに、葵トリオにぜひCDを出してほしい。

十月十四日(月)運命を切り拓く女

新国立劇場の《夢遊病の女》。楽日ということもあってか、歌手は伸び伸びと声を出して気持ちよし。鍵を握るヒロイン役のムスキオの声は若々しく、シラグーザとの主役コンビが充実。ベニーニの指揮も軽快で生き生きとして、すばらしい。見事なシーズン開幕公演。

バルバラ・リュックの演出も示唆に富み、意欲的で面白かった。孤児として、閉鎖的、因習的な小村のなかで、強い疎外感のストレスに心を苛まれ、夢遊病となっている娘。その不安を、影のようなダンサーたちが具現化する。

開幕の場面は、伐採されて平地となりつつある森林。この森がアミーナの心の拠り所だったらしいことは、この場面だけ、彼女が背に緑の枝をつけていることが暗示する。一本だけ、高い樹が残っている。樹上には、男女の人形がくくりつけられている。

初めに見たときは、吉川英治の『宮本武蔵』の初めのあたり、落武者のたけぞう(武蔵)が沢庵にとらえられ、村人によって高い杉の樹上に吊りさげられる場面を思い出してしまい、「だましたな~!くそ坊主~!」と、中村錦之助が樹上から三國連太郎に向かって叫び続ける声が頭の中に聞こえてしまって困ったが、どうやらそうではなく(当たり前だ)、森の精霊のようなものらしい。

公証人がエルヴィーノとアミーナの結婚契約書を作る場面の、音楽の喜ばしさと舞台の暗さとの対比。人形のように無個性で付和雷同するだけの村人たちの合唱が、二人を祝福する歌にあわせて、地面に広げられた白く四角い布に、次々と花を置いていく。まるで、墓に花を捧げるように。

二幕では前述の樹も切り倒され、前半の場面は伐採した樹を板に加工する製材所。ここでますます孤立するアミーナ。彼女をなじるエルヴィーノは、かれの衣裳を他の村人から唯一区別するものだったベストを脱ぎ捨てて、製材所の炉にくべてしまう。嫉妬心が強くて自意識過剰の、ほんとろくでもない奴(笑)。

そしてクライマックスでは、樹を切り刻んだ板材を使った灰色の建物が完成している。窓のまったくない、扉も閉じたままの、森林の墓標のような、閉鎖的な建物。切妻屋根の前、庇のうえに立ったアミーナは十字架のようなポーズをとって、教会を暗示する。閉鎖的な共同体の象徴と、その受難者のように。

終幕の喜びの歌も、ただ一人そこで歌う。エルヴィーノも村人も手が届かず、見上げるだけ。影のようなダンサーたちももはやいない。彼女はこのあと、どうするのか。

リュックはプロダクションノートに、「彼女にはあらゆる可能性が許されるべきです。今回の演出では、結末を決めつけることはせず、深く傷つくような体験を経て、運命を切り拓くヒロイン自らの手に結末を委ねることにしました」と述べている。

新制作だけに、演技の鮮度が高いのも魅力。もう一度見て確かめたいと思ったのは、演出家が新たに黙役で設定した、伯爵の従者の動き。重唱では歌わないのに横に並んでいたり、終景の直前の細かい動きを見ていると、かなり積極的にドラマにからんでいる感じ。伯爵の入浴というサービスシーン(?)も、従者との関係を示すために設定されていたのかもと、あとで思った。続く伯爵とリーザ、続いてアミーナとの二重唱の場面も、従者は基本的には見て見ぬふりをしていたけれど、私が気がつかなかったしぐさや表情があったのかもしれない。

私の場合、いい演出とは、自分の考えに合っている演出のことではなく、作品について考えるきっかけをくれるもののこと。

まずカストラート、その後にテノールが華となる、男性原理のオペラの歴史の狭間、ナポレオン戦争後の十九世紀前半に、徒花のように咲くベルカント期のプリマドンナ・オペラ。そのとき活躍した女性歌手たちの生涯。そして二十世紀半ばにこれらの作品を得物として、男性原理が支配する歌劇場に、果敢に挑みかかっていったマリア・カラスと、彼女に続く歌手たちのこと。そして現代。いろいろと考えが拡がっていく面白さ。

新国はこの作品に続けて、《ウィリアム・テル》(ギヨーム・テル)をやってくれる。胸声で力強い高音を歌うテノールが出現して、男性が再びオペラの華となるきっかけとなり、グラントペラへの扉を開く、重要な傑作。ありがたいシリーズ。

十月十五日(火)ピエタと江口の君

一週間ほど前の話だが、『花よりも花のごとく』二十三巻と『詩歌川百景』四管、それぞれの最新刊が相次いで出た。近所の書店で直接買えたのが嬉しい。この二冊も含め、いま自分が買っているマンガは、どれも単行本が一年に一冊かそれ以下という発刊ペースばかり。近年はいちいち前の巻を読みかえさないと、ストーリーを忘れているのが情けない。

『花よりも花のごとく』は連載開始から二十三年の歳月をかけ、いよいよクライマックスに向かう。読んで能の『道成寺』を久しぶりに見たくなる。

『詩歌川百景』は、主人公を招く「山の呼び声」が次第に高くなっている。前作『海街diary』で、途中からエベレストの存在が大きくなった(ヒマラヤの鶴はいい話だった…)のと似て、帷子岳がつねに見えるようになってきた。

興味深いのは、どちらの作品でも、山のロマンが男だけのものであること。登るのは男だけ、女性は下界で待つだけ。ヒロインの妙などは帷子岳くらい軽々と登りそうだが、なぜか(少なくとも作品中では)関わりをもたない。彼女と縁が深いのは山道ではなく、川や河童淵などの水辺。

誰かが亡くなったとき、その魂が迷わないように灯がともるという帷子岳頂上の燈明岩も、飯田のじいちゃんが亡くなったときは灯が見えたのに、ばあちゃんのときは見えなかった。迷い、山に惹かれていくのは男性の魂だけなのか。

そういえば、林田は帷子岳に登ったとき、燈明岩には登ろうとしなかったが、その理由は結局説明されていない。

一方、妙について「ピエタ(慈悲)」という言葉が出てきた。第一巻を読んで感じた、

「定家が出てきてやっと気がついたが、ヒロインの名前『妙(たえ)』は、いうまでもなく新古今和歌集で西行と歌を交わした江口の君、遊女妙からとられているのだろう」

という印象も、ますます深くなる。これは四年前の二〇二〇年十一月の可変日記に書いたもので、以下のように続けた。

「世を厭ふ人とし聞けば かりの宿に心とむなと思ふばかりぞ」

それでも人は、現世に在る以上は「仮の宿」こと、浮世に執着せずにはいられない――それがどんなに、わずかな歳月にすぎないにしても。江口の君はそのことを、その歓びと哀しみを知っている。なるほど、男をやりこめる江口の君とヒロインは似ている。自らも葛藤を抱えながら、菩薩のような存在。

そう思うと、物語の舞台が温泉旅館であること、ヒロインの祖母の大女将が芸者あがりであることなど、仕掛けはあちこちに。登場するたくさんの女性たちのなかで、ほぼヒロインだけがベタで塗られたみどりなす黒髪なのも、意味深。

十月十八日(金)始まりと終わり

来日公演で、熱く素晴らしい《わが祖国》を聴かせてくれたポペルカとプラハ放響が、スメタナ作品集三枚組をスプラフォンから発売するというニュース。これはものすごく楽しみ。《わが祖国》はもちろん、セル編曲の《わが生涯より》や珍しい《祝典交響曲》など、記念年にふさわしいセット。

ところで、少し前にキングインターナショナルから、「オーパス蔵」レーベルの取り扱い終了の告知がきていた。新譜が出なくなって久しいが、これで旧譜も中古のみになる。一つの時代の終わり。

この話とはなんの関係もないが、『豊臣兄弟!』の仲野太賀(秀長)と池松壮亮(秀吉)、役を入れ換えたほうがそれらしい気がしてならないが、そんなことは百も承知であえてそうするのだろう。今はもう、『新書太閤記』風の明朗快活なイメージだけで秀吉を見る人は少ないのだろうし。秀長の死で終わらせてしまえば、小田原征伐までの、秀吉が暴君化する前の時代で終われるのも、ドラマとしては楽。

十月二十日(日)イエズス会と日本劇

藝大の奏楽堂で行われた『ティトゥス・ウコンドン、不屈のキリスト教徒』、とても面白く、古今東西いろんなことを考えさせてくれるきっかけになる、すばらしい公演だった。

西山尚生さん執筆の見事な作品解説によれば、十七世紀から十九世紀前半にかけてのヨーロッパではドイツ語圏を中心に、イエズス会の神学校が制作した日本をテーマにした百五十以上もの劇作品が二百回も上演された。

なかでも一七〇〇年前後のウィーンでは、イエズス会がハプスブルク帝室の手厚い保護を受けていたため、宮廷の祝い事や記念日には「日本劇」が上演されていたという。《魔笛》でタミーノが日本の狩衣を着ているという設定は、けっして突拍子もない話ではなく、こんなところから来ているのかもと思えてくる。

高山右近を主人公にした劇も、荒木村重の謀叛における右近の行動を題材とするものと、マニラ追放が題材のものが、十七世紀から十八世紀にかけて、それぞれ複数存在し、今回の『不屈のキリスト教徒』は一七七〇年成立で、一連の右近劇の最後に位置するという。

最後だからなのか、それまでの諸々の要素や事件が混ぜ合わされ、一つのストーリーに編みなおされた感じがする。ウコンドンの主君「ショーグンサマ」は、信長と秀吉と家康~家光が混ざっている感じだし、叛乱者の「モロドン」は荒木村重か。

あとのキャラの大半はモデルが誰なのか見当もつかないけれど、「ヤクイン」は秀吉時代に切支丹追放に活躍した施薬院全宗らしい。今回初めて知ったが、この人は「せやくいんぜんそう」ではなく「やくいんぜんそう」と読むのが、歴史的には正しいのだという。少なくとも昭和のころまでの歴史書や小説では「せやくいん」とルビがついていたので、自分はそう思いこんでいた。この、近年の日本人が忘れていた正しい読み方が、イエズス会由来のこの劇に残っていたのだとしたら、とても面白い。

構成・演出を担当された布施砂丘彦さんは、二百五十年前にザルツブルクで上演された作品を再現するのではなく、現代日本人が見るものとして舞台化した。

殉教を熱望し、妻と三人の娘を喜んで刑死させてしまうウコンドンというキャラは、「神の兵士」たるイエズス会士は共感するかもしれないが、一般的な現代日本人の感覚では、あまりに狂信的で、独善的にすぎるように思える。かれを説得し、棄教させようとする周囲の人々の意見のほうが、よほど共感できる。

今回の狂信者たちが着ている純白の衣裳は、その独善的な価値観の具現化。

また、この作品のラストは、いかにも宮廷でも上演するのにふさわしく、とってつけたようなどんでん返しのハッピーエンドになっている。寛大なショーグンサマは、じつはウコンドンの妻子四人を処刑しておらず、しかもその不屈ぶりに感服してキリスト教の信仰を認めたうえで、自らの後継者とする。

しかし、いくらそういうものだとはいっても、現代日本人にはいろいろな意味で、このハッピーエンドは受け入れにくい。そこでこの場面、次第に現実味がなくなっていき(妻子の姿は幻のように遠い)、最後はウコンドンの狂気が見せている夢なのではないかととれるように、かれを孤立させ、闇の中に立たせた。うまい工夫。

それにしてもこの日本劇、あくまで日本人たちだけの物語になっていて、語り部あるいは能のワキのような、観客の西洋人が共感しやすいような、西洋人のイエズス会士の役とかがないのも興味深いところだった。

あと、こうした日本劇(信長や秀吉やザビエル、細川ガラシャなどが主人公の作品もあるという)を、豊臣秀吉が自らを讃えるために作らせた豊公能、『明智討』だの『この花』だのと並べて上演したらどんな感じだろう、とも思ったり。

さて来月は「日本が見た西洋音楽」。クラウス・プリングスハイムが一九三九年に作曲した《山田長政》。

十月二十一日(月)天正少年遣欧使節

『ティトゥス・ウコンドン』を見た余韻で、久しぶりに、そしてあらためて、読みなおしたくなったのが、若桑みどりの『クアトロ・ラガッツィ 天正少年使節と世界帝国』。

天正の少年遣欧使節の四人の少年の旅とその後の生涯、布教と禁教から迫害にいたる歴史を、大航海時代のヨーロッパと日本、世界史的規模のなかでとらえなおすという、雄大な著作。

初めて読んだとき、とくに印象に残ったのは、日本では使節を四人と数えるけれども、ヨーロッパ側は身分的に「武士三人+従者一人」とし、ローマ教皇に拝謁した使節の人数を「三人」と見なしたという話。

これは、この使節を聖書の「東方の三博士」到来の故事に重ね合わせ、その再現とみたてようとしたためだった、なんて記述に接したとき、史的昂奮でゾクゾクきたのを憶えている。そうすることでイエズス会にとって少年使節は、自分たちのアジアでの活動の成果を本国に喧伝する、絶好の機会になるのだった。

きれいごとではなく、イエズス会の思惑、教皇の思惑、スペイン王の思惑、日本の戦国大名たちの思惑、さまざまな欲望がその背景にある。そのことを、見事に活写した傑作。

『ウコンドン』そのものは、実際の布教時期から百五十年ほどもたっているから、継承を重ねるうちに細部があいまいになり、史実とはかけ離れたファンタジーになっている。

しかしその原型には、実際に日本の地に生活し、文物を持ち帰った宣教師たちの実体験と、冷静な見聞録があった。よく知られているように、宣教師たちは日本について、詳細な報告書をローマに送っている。あくまでキリスト教の価値観に拠っているとはいえ、外側から当時の日本の政治と社会を眺めた、貴重な記録として日本では重視されている。

ヨーロッパでの「日本劇」の上演記録は一六〇七年から始まるそうだから、初期の制作には日本滞在経験があり、報告書を熟読していたイエズス会士たちが、自ら関わっていたと考えるほうが自然。だから、当初はそれなりに考証がしっかりしていたはず。ローマでの少年遣欧使節をこの目で見た、なんて宣教師も周囲にいたかもしれない。

少年使節をローマに連れてくることと「日本劇」の上演は、イエズス会の宣伝活動として、ひとつながりの「演出」のように思える。

なにしろ、古代ローマ帝国における迫害の後では最大の人数となるほどに多数の殉教者を秀吉時代に出し、さらに島原の乱後にいたっても出し続けているのが日本だったのだから、イエズス会にとっては忘れがたい、自らの存在意義に関わる国だった。だからこそ、徳川幕府が鎖国した後も大切にして、十八世紀前半まで日本劇を上演しつづけたのだろう。

十六~十七世紀の西洋と日本の交流の歴史の、はるか末流の伝承物語としての『ウコンドン』。時代をつなぐ記憶のよすが。その源流として、『クアトロ・ラガッツィ』を読みなおしてみる。

十月二十三日(水)アテナの借用

若桑みどり『クアトロ・ラガッツィ』を読みなおしていく。十六世紀後半の日本と西洋の交流が、二百年後にまで「日本劇」として変形を重ねつつ残る、という歴史のパースペクティヴから読みなおすと、見下ろせる視野が拡がるようで、前とはまたちがっておもしろい。

ところで、若桑みどりというと、オペラ好き、ワーグナー好きの自分にとって大きなヒントを与えてくれたのが、『イメージの歴史』(ちくま学芸文庫)。ギリシャ神話の女神アテナのイメージについて語った箇所がおもしろかった。

「神話によれば、ゼウスにはメティスという妻がいたが、ゼウスが王位を奪った天空の神ウラノスと大地女神ガイアが、彼らがゼウスに王位を奪われたように、メティスとゼウスのあいだに生まれる男子によってゼウスの王位が奪われるだろうと予言した。そこでゼウスはメティスを飲み下してしまった。月満ちてゼウスの頭から生まれたアテナは女性であるから、ゼウスの王位を奪うことはない。しかも彼女は数々の神話が伝えるように、ポリス国家の守護女神であり、英雄ヘラクレスの守り手であり、産業や学芸、そして戦争の女神であり生涯独身の処女神として父ゼウスに奉仕する娘である」

面白いのはこの箇所。「戦争の女神であり生涯独身の処女神として父ゼウスに奉仕する娘である」。

これがワーグナーの《ワルキューレ》の、ブリュンヒルデと父神ヴォータンとの関係そのものに思えるのだ。

というより、ワーグナーがゼウスとアテナの関係を借用し、ヴォータンの原イメージはゼウスであり、ブリュンヒルデの原イメージはアテナだ、と考えると、あの物語はとてもしっくりくる。スカートをはいて兜と楯と槍をもつ、というブリュンヒルデの一般的スタイルも、アテナそのままだし。

アテナは女の腹から生まれたのではなく、父ゼウスの額が割れて、そこから生まれてきたという。これもブリュンヒルデとヴォータンの関係に近い気がする。

なぜなら、ワルキューレはヴォータンが大地の女神エルダに産ませたというけれど、ブリュンヒルデは他の姉妹と違って、ヴォータンにとって飛び抜けて特別な存在であると感じられるからだ。

ヴォータンの分身のような、絶対に裏切らないはずの存在。母親の腹を借りずに、父が頭を痛めて(笑)自ら産んだ処女神なら、そうなるだろう。

そんな、父系社会の父にとって最高に都合のよい存在なのに、自分の意思を持ち出して父を裏切ったから、ありえないはずのことが起きたから、ヴォータンはあんなに激怒する。そして、ブリュンヒルデはジークフリートと結ばれ、「生涯独身の処女神」ではなくなる代償に、夫に知恵と知識を授ける(《神々の黄昏》のジークフリートは、頭がよくなったようには思えないけど)。

ワーグナーのブリュンヒルデとは、つまりアテナのこと。イメージの借用。ギリシャ・ローマの古典教養が十九世紀ヨーロッパの知識人の基本的教養だったことを思えば、なんの不思議もない。

近代ヨーロッパの知識層がもつ「とにかくキリスト教的じゃないもの」への憧れの対象として考えれば、ギリシャ神話も北欧神話も一緒。ただ、ルネサンスのころに前者が入ってきて、あとから後者が加わったという時間差がある。だからワーグナーが自分のブリュンヒルデを造型する際に、「ゼウスを絶対に裏切らない処女神」アテナのイメージを基礎にするのは暗黙の諒解で、向こうの人はわざわざ口にする必要もないのだろう。

そして、アテナが人間化する過程と結果を描くドラマだ、と考えると、《ニーベルングの指環》の物語、とくにブリュンヒルデの言動が、日本人にも理解しやすくなるように思える。

十月二十四日(木)オペラの旅から

日本フィルの記者会見。新たに始まるサントリーホールでのセミステージ形式のオペラ全曲公演のシリーズ第一弾、来年四月二十六及び二十七日に開催される『広上淳一&日本フィル「オペラの旅」Vol・1』、ヴェルディのオペラ《仮面舞踏会》について。

指揮はもちろん広上で、中村恵理と宮里直樹などオール日本人キャスト。脇役には有望な若手を起用して合唱は東京音楽大学と、次世代育成の意味ももつ。

オペラを音楽として純粋に楽しむにはコンサートホールでの演奏会形式や、セミステージ形式のほうがよい(特に後者は、独唱者の周囲の空間を観客の想像力にゆだねるという意味で、能の魅力に近いと思う)。オーケストラにとってもオペラ演奏の経験は豊かであるほうが絶対にいい。

二年に一回の開催を目標に、とのことなので今後も楽しみ。

ところで記者会見の会場は、珍しくも池袋の東京音楽大学内の教室。広上と中村がここで教えていて、学生が合唱で参加するという縁だそうだが、九月のムーティの《アッティラ》といい、最近は弦楽四重奏に加えてオペラでも、東京音大の存在感が私立音大のなかでは突出している。

池袋キャンパスの最寄り駅は副都心線の雑司ヶ谷駅。その開通前は都電荒川線(さくらトラム)の鬼子母神駅ぐらいだったので、道は細く入り組んで、店舗は少なく、昔ながらの住宅街の雰囲気が濃厚。江戸時代の田園地帯の気分も残っていて、荒川線の踏切脇の神社なんて、なんともいえず「村の鎮守」の雰囲気。その向こう隣がすぐお寺なのは、いかにも神仏習合の名残か。その先には鬼子母神があり、このへんは寺と神社だらけ。土地全体に、西方の西武線沿線とか中央線の都下地域などに通じる、「武蔵野」っぽい雰囲気があるのがおもしろい。

《アッティラ》を聴きにきたときに付近の風景に興味がわいていたのだが、ようやく温度も下がり日差しも弱い時期となり、記者会見後にさまよってみた。

鬼子母神駅から荒川線の雑司ヶ谷駅に向かって線路沿いに歩くと、東側は広大な雑司ヶ谷霊園。そういえば京極夏彦のデビュー作、『姑獲鳥の夏』の主要舞台は、この霊園から雑司ヶ谷鬼子母神あたりだった。

荒川線雑司ヶ谷駅の前には雑司ヶ谷霊園の入り口。この霊園は江戸時代に吉宗のお鷹小屋跡の土地に作られた。その東側は護国寺の広大な墓地だし、東京音大周辺にも墓地が散在し、北側には巣鴨監獄~東京拘置所~スガモプリズンと変遷し、ゾルゲやA級戦犯たちが処刑されてきた土地にサンシャインシティがあったりと、なかなか興趣が深い。

続いて首都高の高架を潜って、豊島区東池袋五丁目から文京区大塚六丁目へ。東池袋五丁目は住宅密集地なので、小さな空き地を「辻広場」とし、防火用水の設備がある。用水の前に、いかにもな石の鯰。道が細くて路地や坂道が多く、さまようには愉しい地帯。方向感覚の鈍い自分などは、どちらに向かっているのかすぐにわからなくなる。個人商店の豆腐屋や肉屋や酒屋など。商店街ともいえないまばらさ。空き巣や強盜の下見みたいに思われるといやだなと思ったが、余所者へのそういう警戒感は、意外にもぜんぜん感じなかった。

最後に、新大塚駅へ向かう春日通りに出る。この通りが尾根沿いの、馬の背になっていることは両側を歩くとよくわかる。春日通りだけでなく、目白通りも新宿通りも尾根道だから、江戸城から山の手の西北方向への道は、尾根沿いに整備されることが多かったのだろう。ここから北西へ行けば川越街道、南東の新大塚の向こうは学校だらけ。

十月二十五日(金)日本の貴公子たち

若桑みどり『クアトロ・ラガッツィ 天正少年使節と世界帝国』を再読。

同書には高山右近の生涯も詳しく書かれているので、『ティトゥス・ウコンドン』の成り立ちを考える上で大いに参考になった。

今回上演されたのはかなりの短縮版だそうだが、この日本劇のストーリーはけっして荒唐無稽ではなく、一つ一つの場面は高山右近の生涯のさまざまな事件から採られていて、それを自由に組み合わせて編みなおしたものらしいと、あらためて感じた。

簡単に言えば、右近は信長、秀吉、家康の三人の覇者それぞれから、信仰の危機となるさまざまな苦難を与えられた。ここではその三人をショーグンサマとして一つの人格にまとめ、さらに時系列を無視して苦難の順番を入れかえ、ハッピーエンドとなるようにしたようだ。

右近の時代に日本に滞在したイエズス会の幹部は、それぞれに詳細な報告をまとめ、ローマ教皇のもとに送っていた。しかもそれらは必ず公刊され、多くの人が読めるようになっていた。だから、劇の作者にとって情報は豊富だった。

覇者による伴天連追放が始まったのは秀吉時代。秀吉にそれを働きかけた家臣のうちの、施薬院全宗がヤクインの、増田仁右衛門(右衛門少尉)長盛がイエモンドンのモデルなのだろう。この二人はウコンドンの敵である。

覇者に逆らえず、ウコンドンに棄教を勧める友人二人も秀吉時代から、ツミコンドンは小西摂津守行長、ゴモルドンは蒲生氏郷あたりだろう。

しかしもう一人の敵、反乱を起してショーグンサマを襲うモロドンは、その前の信長時代の人物で、信長に反乱した荒木村重だと思う。

村重に臣従して家族を人質に差し出していた右近は、自分に従わなければ伴天連を皆殺しにすると信長から脅迫され、肉親と信仰のどちらを捨てるかの板挟みになった。この事件をメインに、秀吉の伴天連追放令に従わず右近が追放された事件を組み合わせたのが、『ティトゥス・ウコンドン』の主要主題だろう。

板挟みの右近は、どちらを裏切ることもできないと、ついに高槻の城も家臣も捨て、紙衣一枚で信長の前に出る。倫理観などない、生存本能がすべてに優先される戦国時代には珍しい、キリシタンならではの行動に対し、村重は人質を殺さずにおき、信長は領地を安堵した。あまりの潔さに感服して、二人とも右近を許すしかなかったのだ。

これこそ、右近がキリシタンの鑑といわれる所以だ。『ティトゥス・ウコンドン』の唐突なハッピーエンドは、おそらくこれが元ネタだろう。

弱肉強食の論理が支配し、裏切りも横行する戦国時代に、忘れ去られていた高潔な道徳心の拠り所を示したことは、キリスト教がインテリ層を惹きつけた一因だった。少なくとも、イエズス会はこの点に自らの成功の一因があると考えていた。『クアトロ・ラガッツィ』では、そのことがよくわかる(黒田官兵衛のような人がキリシタンだったことは、今まできちんと考えてみなかったが、正面から向きあわなければいけないと思った)。

『ティトゥス・ウコンドン』には、非キリスト教徒の裏切り者が二回登場し、どちらも右近に討たれる。右近は冒頭で謀叛を企てたショーグンサマの弟の首を主君に献上し、最後にモロドンを倒す。

実在の右近は村重討伐に参加し、また明智光秀の謀叛で信長が討たれた直後の山崎の戦いで、秀吉軍の先鋒として戦功を樹てたことでも名高い(籠城した村重と違い、モロドンが謀叛を起す点は、明智光秀を意識した感じがする)。

『クアトロ・ラガッツィ』が教えてくれたことは、もう一つある。イエズス会が十七世紀から十九世紀初頭まで、はるか彼方の、はるか昔に縁もゆかりもなくなった、そんな日本を題材にする劇を、上演し続けることができた理由だ。

天正少年遣欧使節の四人の少年がヨーロッパのキリスト教世界に残していった印象が、日本の我々が思うよりもはるかに深く、大きなものだったからではないか。

日本では、僻遠の九州の大名たちが中央とは無関係に、勝手に行なったことにすぎないと、矮小化して考える習慣がある。しかしヨーロッパでは、スペイン国王フェリペ二世が歓待し、フィレンツェではフランチェスコ・デ・メディチが親しく出迎え、ローマでは教皇グレゴリウス十三世がローマ市民権を与えて歓迎した。そして教皇がまもなく没すると、コンクラーベで新たに選ばれたシクストゥス五世の戴冠式にも参列した。

このときの行列の模様を描いたバチカン所蔵の絵画には、四人の姿もちゃんとあるという。遠い東洋から来た、礼儀正しい四人の貴公子は、ヨーロッパ式の正装を着こなし、ラテン語を見事に話し、さらに王侯の前では凛々しい和装まで披露して、人々に鮮烈な印象を残した。

北部で宗教改革の嵐が始まり、新教諸地域を版図から失い、危機感を強めていたローマ教会にとって、東洋での布教の成功を、このような形で目の当たりにできることは、心強いことだった。

ヨーロッパのカトリック社会全体の、歴史的大事件だったのだ。この四人の印象が具体的なものとして記憶されたからこそ、日本劇はイメージしやすく、上演しやすかったのではないか。

十月二十六日(土)オペラ演出の

午後は東京文化会館で二期会の《影のない女》。

コンヴィチュニーの大胆な演出が、賛否両論の嵐。音楽を大幅に入れかえ、第三幕最後の盛りあがる音楽をすべてカットし、第二幕終曲を代わりに使う。石女(うまずめ)を否定する台本が、現代では女性蔑視であるからだという。

正直、やりすぎと感じる。ここまでやるなら別のタイトルの作品として、副題に(ホフマンスタールとシュトラウスの《影のない女》に基づく)とつけるのがよいだろう。ピーター・ブルックの『カルメンの悲劇』みたいに。二期会も途中から「コンヴィチュニーの《影のない女》」と書くことにしたようだが、それでは十分ではない。

ただ、コンヴィチュニーが主宰する劇団とかならともかく、二期会としては、ここまで変わるとは当初想定していなかったろうから、別の作品として扱うわけにもいかなかったのだろうとは思う。

出演者はおそらくきちんと全曲を勉強してあっただろうし、全体にとてもよく歌っていただけに、もったいない感じがする。歌手が集まった興行団体であるだけに、なおさらだ。

それにしても、この舞台の前に、同じ二期会がロラン・ペリー演出の《コジ・ファン・トゥッテ》を九月に上演していたのは、好一対で面白い。

演出家が作品の筋書そのものには共感していないという点は一緒なのに、出てきた答が正反対だったのだ。ペリーは、スタジオでのレコーディングというメタ設定にして音楽の美しさを前面に出し、物語を直接批判することは避けた。

これは、二〇一一年ザルツブルク音楽祭での、《影のない女》のクリストフ・ロイ演出と同じ方法論。ロイは、一九五五年のゾフィエンザールでのデッカの全曲録音の場面に設定してしまうことで、やはりこの作品をメタ化した。そして、クライマックスだけは演奏会形式のライヴのようにした。

同じ《影のない女》へのロイとコンヴィチュニーのアプローチの違いが、ペリーの「コジ」という補助線を得て、はっきりと見える。

それにしても、再現芸術としてのオペラ演出というのは、難しいものだとあらためて思う。演奏や演技のように、毎回消えてしまうもののようにはいかない。そのつらさ。

十月二十九日(火)来年の東京春祭

「東京・春・音楽祭」が二〇二五年のプログラムを発表。ヤノフスキ&N響のワーグナー・シリーズは、コロナで延期になっていた《パルジファル》。読響のプッチーニ・シリーズはリーニフ指揮で《蝶々夫人》。今年初登場した東響は、ノットの指揮で《こうもり》(もちろん以上はすべて演奏会形式)。

ムーティはイタリア作品の演奏会で登場。《ローマの松》があるのが特に楽しみ(オペラのアカデミーは今年同様に秋とのこと)。

今年に続いて現代音楽アンサンブルにも力を入れ、アンテルコンタンポランの再登場に加え、クラングフォルム・ウィーンも二回の演奏会(日程がエベーヌ&ベルチャにばっちり重なるのが、個人的には悲しいが)。

例年同様に盛りだくさんの小ホール公演のなかには、ピノック&紀尾井ホール室内管によるゴルトベルク変奏曲の管弦楽編曲版がある。これはピノックのCDに日本語解説を書いたものなので、ナマで聴けるのは嬉しい。ユダヤ系ポーランド人の十二音音楽の作曲家ユゼフ・コフレル(ヨゼフ・コフラー、一八九六~一九四四)が、ドイツ占領下で落命する六年前に編曲、しかし演奏されることなくシェルヘンの遺品中に一九九三年まで眠っていたもの。フルート、オーボエ、コールアングレ、ファゴットと弦楽という編成。

あと、ムーティの《仮面舞踏会》の日本人キャストとしてリッカルドを歌い、あきらかに本番のイタリア人より出来がよく、ムーティからも絶賛された石井基幾が、平野和と旧東京音楽学校奏楽堂で歌う日などもある。

十月三十一日(木)初心の魅力

「モーストリークラシック」十二月号は、今年二回目のブルックナー特集で王道的「ブルックナーの使徒」として、ヨッフム、朝比奈、ヴァントを紹介。「音盤時空往来」はそれと反航するかたちで(笑)、高関健&東京シティ・フィルの交響曲第八番(初稿)と、エラス=カサド指揮アニマ・エテルナによる第四番の話を書いた。

現代のオーケストラの響きの透明度が増したことで、二十世紀後半のマチズモなブルックナー演奏とは、別の魅力が聞こえるようになってきたと思う。

とても凝った、繊細なオーケストレーション――しかもそれが、ワーグナー風のものなのがとても面白い――を施した第八番の初稿には、英雄的で直截的、質実剛健に響きが整理されてマッチョな、しかしデリカシーに欠けるきらいのある第二稿とは異なる魅力、すなわち初々しく、匂い立つような新鮮さと、逡巡しつつも鋭敏な、豊かな感受性がある。高関の実演では、このことがとてもとてもよくわかった(記事には取りあげなかったが、ポシュナー指揮のCDでも、そのことはよくわかる)。

十一月八日(金)憑き神が落ちて

観世能楽堂で銕仙会の定期公演。

・能『巻絹』大槻文藏

・狂言『鐘の音』山本則孝

・能『善界』観世淳夫

『巻絹』の後シテは、明神が憑依した巫女。託宣を告げ、舞った後で神が去ると、手にした御幣を背中ごしにポトリと落す。それをきっかけに普通の人間に戻る。その気配の変化を、目に見えるように感じさせる芸。

十一月十日(日)「ピエタ」が来る

ふとしたことである言葉が気になり、調べてみると、意外にもどんどん連鎖して興味がふくらむことは、よくある。

さらに加えて、鳩が突然部屋に飛び込んでくるみたいに、まったく別の方向から、その話題に関する催しや録音の知らせがタイミングよくやってきて、まるでジグソーパズルがどんどんはまっていくような、不思議な昂奮をすることが、たまにある。

ものぐさな自分などは、そうした邂逅と連鎖だけで知識とヒントを得ることが多いのだが、最近もそんな体験をした。

それは「ピエタ」という言葉。先日読んだ『詩歌川百景』第四巻の最後に出てきた言葉。

ミケランジェロの彫刻の題名として有名で、昔読んだ小松左京の短編集『鏡の中の世界』の角川文庫の表紙が、これをモチーフにした生頼範義の画で、自分はそちらから先に知ったのだった、などと思いつつ、「ピエタ」を検索してみた。

すると、最初に目についたのは、小泉今日子や石田ひかりの出演による、二〇二三年の舞台劇「ピエタ」のサイトだった。なんでも、「赤毛の司祭」ヴィヴァルディが十八世紀に音楽教師を務めたことで知られる女子孤児院「ピエタ院」が舞台の劇だという。そしてこれには原作があって、それは大島真寿美が書いた同名の小説で、二〇一二年に本屋大賞第三位を得た作品だという。

恥ずかしいことにまったく知らなかったのだが、文庫になっているようだし、ヴィヴァルディの話ならいずれ読んでみようと、そのときは思った。

それから数日。

旧知のバロック・ヴァイオリニストの杉田せつ子さんから、久しぶりに(おそらくコロナ禍後はじめて)演奏会のご案内をいただいた。

内容を読んでびっくり。なんと大島真寿美の小説『ピエタ』の世界を、バロック・アンサンブルによる音楽と朗読でたどる催しを開くという。

こういう邂逅、こちらを招くかのような偶然の好機は、何よりも大切にしないといけない。うまく予定もあいている。今月三十日の原宿教会、しかも入場時には、十八世紀イタリアのレシピに基づく焼き菓子ももらえるという(食い物のサービスにとても弱い男)。

行くことに決め、今からは、とるものもとりあえず購入した『ピエタ』の文庫本を読む。

十一月十一日(月)我らに平穏を

オペラシティで、濱田芳通&アントネッロによるバッハのミサ曲ロ短調。

ゴシック建築ではない、人そのもののようにいびつに歪んでゆらめく、バロックのバッハ。

躁と鬱、躍動と沈潜、光輝と暗黒、歓喜と悲嘆。そのはてしなき落差。

額を照らす星は頭上遥かに遠く、心をえぐりとる地獄はすぐ足元に。

Dona nobis pacem.

十一月十三日(水)群響の第九

朝日カルチャーセンターの新宿教室で「日本人と第九の百年」の第二回、昭和後半、高度成長期の日本の「第九」。

N響歴代の「年末の第九」指揮者は、実はそのまま、N響と縁の深い指揮者の名簿のようになっているなんて話とともに、群馬交響楽団をモデルとする一九五五年の映画『ここに泉あり』のクライマックスが、日本青年館での山田耕筰指揮の「第九」であること、そしてこの映画の大ヒットが解散寸前の群響を苦境から救い、それどころか翌五六年には現実に「第九」を初めて演奏できることになった、という話をした。

その群響、来る二〇二五~二六年シーズンは創立八十周年記念シーズン。その曲目を見たら、あえて年末ではなく三月末の定期で「第九」を取りあげている。おそらくは七十年前に初めて「第九」をやれたことを記念する選曲なのでは。東京公演もあるようなので、聴きに行こうと思う(あと、十一月高崎での「千人」も気になる)。

十一月十五日(金)寄するは老波

国立能楽堂の企画公演。

「水面に浮かぶ老木の花」

・狂言『箕被(みかずき)』野村萬(和泉流)

・復曲能『実方(さねかた)』大槻文藏

『実方』のシテは藤原実方。道長と同時代の人物で、九九九年に四十歳前後で没している。歌舞の才と容色に秀でながら九九五年に陸奥守に左遷され、任官先で没した。ワキは西行で、実方の塚(宮城県名取市にあるという)を訪れた西行が実方の霊に出会う複式夢幻能。

実際には高齢にならずに死んだ実方だが、能の幽霊は年老いている。都で賀茂臨時祭の祭司として、舞を披露した往時を回想し、水面に自らの美貌を見るが、年老いて容色が衰えていることに気がつく、というのがクライマックス。

シテ 御手洗に映れる影をよく見れば

地 我が身ながらも

シテ 美しかりし粧の今は

地 昔に変る

シテ 老衰の影

地 寄するは老波、乱るゝ白髪、冠は竹の葉

舞を終えて橋掛りにたたずみ、水面を覗きこむ姿の美しさと寂寥は、さすが大槻文藏。

十一月二十四日(日)けだるくも温か

今日はミューザ川崎でラトル指揮バイエルン放送交響楽団の演奏会。同じミュンヘンのオケでも、三週間前のソヒエフ指揮ミュンヘン・フィルが天鵞絨のような響きだったのに、まったく異なる鮮明な響きで、各楽器が突出してくるような感じになるのが面白い。三楽章版だが第四楽章の存在を意識した、あくまで未完の演奏という感じだったのがいい。

終演後、川崎駅のアトレ四階のカフェで夕食を摂り、同じフロアの有隣堂書店をうろうろ。

日曜の七時過ぎ、すなわち「サザエさん後」の繁華街は人も減り、しかしついさっきまで混雑していたという熱気の余韻が、場所にも店員の顔にもけだるくただよっている。閉店までの数時間に漫然と漂う、その虚脱感が、なんともいい感じで心地よし。

それにしても、ホールの近くに大きな書店があるのは楽しい。有隣堂ではゆっくりと文房具を見ていくつか買い、書籍売場では、『ピエタ』があまりにも面白かった(感想は近々に)ので、著者大島真寿美の直木賞受賞作『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』の文庫を探して買う。

ヴェネツィアから大阪へ。時代はともに十八世紀半ば、文化と社会の爛熟期。こちらは文楽作者の近松半二が主人公だという。

大島という人、こちらが読みたい世界をばっちり選んでくる。すっきりした文体と話し言葉の『ピエタ』から、濃厚な大阪弁の世界へ。『妹背山婦女庭訓』は一部分を歌舞伎版で見たばかりなので、その偶然の縁が嬉しい。

本屋で本を買えるというのは、ささやかなことながら、いやささやかであるがゆえに、ほんとうに幸福なこと。

文庫にカバーをつけてもらうのも久しぶり。十色から選べるというので、青にした。この本には臙脂とか赤系のほうがよかったかなと、あとで思ったが。

カバーの裏にある「本は心の旅路──有隣堂」という言葉に深く共感。帰りの東海道線(これもけだるく空いている)で読み始めると、近松半二が世話になる人物として有隣軒というのが出てきた。有隣堂と有隣軒、こんなつまらない偶然もなんだか嬉しい。

縁から縁へ、けだるくも温か。

十一月二十八日(木)記憶の再現芸術

「ヴェネツィアを捨てるんだ、って、最後に会った時、先生は笑っておっしゃってました。愛しているけど捨てるんだ、って、それは楽しそうに。狂ってるんじゃないか、とわたしが思ったのはあの時だけです。もちろん、先生は狂ってなどいなかった」

「狂ってみえるくらいに、気持ちよさそうだったという意味です。オペラを作ると言っていた。オペラはもう一つの世界だと。もう一つの世界を、先生は作ろうとしていた。ヴェネツィアでだって、それは出来るのに、とわたしは思ったけど、先生はヴェネツィアでは出来ないと思っておいでだったんでしょうね。たぶん、ずっとそう思っていたんじゃないでしょうか。まったく新しい、先生の頭の中にあるオペラは、べつの場所じゃなきゃ作れなかったんじゃないでしょうか。ここじゃ、だめだった」

(大島真寿美『ピエタ』ポプラ文庫)

大島真寿美の小説『ピエタ』の感想。

ピエタ院は、十四世紀から存在したヴェネツィア共和国の救貧院。赤ちゃんポストに棄てられた孤児などを養育する。

重要な収入源となってきたのが、附属の「合奏・合唱の娘たち」の演奏会。その最も有名な指導者がヴィヴァルディ(一六七八~一七四一)で、多くの作品を彼女たちのために作曲している。最も有名なピエタ院での教え子として、ヴァイオリンの名手アンナ・マリーア(一六九六~一七八二)がいる。

小説の主人公エミーリアは、ピエタ院に棄てられた赤子だった。アンナ・マリーアと同じ年に棄てられた。

で、この作品のいいところは、青春物語ではないこと。孤児だけどけなげに生きる娘たちと、それを支える青年司祭ヴィヴァルディの話、ではないこと。

ピエタ院を辞めたヴィヴァルディが、六十三歳でウィーンに客死した知らせが、ピエタ院に届くところから始まる。

エミーリアもアンナ・マリーアもすでに四十五歳。エミーリアは院の運営にたずさわり、アンナ・マリーアは楽団の中心的存在となっている。

このほか、ヴィヴァルディのオペラの実在のプリマ・ドンナ、アンナ・ジロー(一七一〇~四八?)など、生前のヴィヴァルディと関わりをもった、さまざまな世代と境遇の女性が何人も出てくる。

つねに中心にいるのは、ヴィヴァルディという死者。この死者と結びつく、あるいは結びつかない、彼女たちのさまざまな思い出が語られていく、その物語と展開がじつにうまい。衰退期のヴェネツィア共和国の社会状況が巧みに重ねられているのも、歴史好きには嬉しい(塩野七生の『海の都の物語』を読んだことのある人にとっては、特に)

楽しい思い出、嫌な思い出。いずれにしても確かなのは、過去は変えようがない、ということ。

だから、語られる思い出は、ある種の悔恨がつねにともなわれている。しかしその思い出と悔恨の積み重ねこそが、いまの自分を形成する、基礎であり要素であり、養分となっている。

その苦味と光明。

この小説を読み終えて思ったのは、思い出というのは変えることが出来ないだけに、その人だけの、きわめて個人的な「古典」なのかもということ。

記憶は、心の中に厳然と存在しつづける。しかしそれを脳裏に再現するとき、意味づけや評価、影響力は、己の人生の道程の、そのときどきで変化していく。客観化や絶対化など、解釈は変わる。

それは古典芸術と再現芸術の関係に、似ているのかもしれない。

著者が一九六二年生まれ、自分と同学年であるということにも、勝手に親近感を抱いた。自分は先日まで、辻真先の推理小説を立て続けに読んでいたが、その主な理由は、亡父と同じ一九三二年生まれで、かれらが思春期を過ごした敗戦直後の空気に触れられそうだったから。

実のところ辻は早生まれなので父の一学年上だったが、世代としての共通性は高い。その辻と『ピエタ』の大島は、ともに名古屋育ちという共通点が面白い。なんであれ、縁で結ばれるのは楽しい。

さてこの『ピエタ』の朗読に、作中にも響く《調和の霊感》のピリオド楽器による演奏を組み合わせるという杉田せつ子さんの演奏会、いよいよ明後日に迫って楽しみ。

この本のいいところは、著者によるまえがき、あとがきや他者の解説がいっさいなく、物語だけがあるところだが、演奏会の朝の部では、著者や編集者、音楽学者が杉田さんとともにお話しされるそうなので、視点を変えて楽しめそう。

朗読つきの昼の部はすでに完売だが、演奏のみの夜の部はまだ席がある。

興味がわいたことはもう一つある。客死直前のヴィヴァルディがウィーンで上演を企てていたオペラが、《メッセニアの神託》であるということ。

『ピエタ』の単行本が出たのが二〇一一年、失われたと考えられていた《メッセニアの神託》がビオンディの手で復元蘇演され、ゆかりのウィーンでライヴ録音されたのも、偶然にも同じ年。神奈川県立音楽堂で日本初演されたのは、二〇一五年のこと。CDを久々に聴こう。

十一月三十日(土)朗読と音楽と

杉田せつ子さんの「ピエタ ~18世紀ヴェネツィアに花開いた、ピエタ慈善院の女子合奏団~」、素晴らしい一日だった。

会場は外苑前駅から近い、北青山の原宿教会。秀逸なデザインで知られるブラジル大使館の隣。二〇〇五年落成の白い会堂は清潔感があって、気持がよい。椅子も硬すぎず、床暖房で過ごしやすい。