二月三日(土)親切にして勇敢

節分。各所からの原稿催促に追われつつ朝食へ。今日のフレッシュネス占い。

Be kind and courageous.

――親切に、そして勇敢であれ。

いい言葉だけど、俺には無理だぜと思いつつ、テーブルの上にあった紅い花と番号札十三(よりによって十三、勇気いるぜ)を並べてみる。やがて十三番が消え、代わりに待ってましたのタマゴサラダドッグ登場。

なんとか原稿二本をあげ、あと一本だけ残して、「これも仕事だからしかたないんだよ~だ」と自らに言い訳して、井上道義指揮NHK交響楽団を聴きにNHKホールへ。《バビ・ヤール》など。

素晴らしい演奏だった。

「わたしは、彼らの尊い信念を信じている。彼らの信念こそが、わたしの勇気」

ラストのこの言葉の背後に響きつづける、夢のようにはかない、甘美な音。

それは、前半のシュトラウスやショスタコーヴィチ自身の愉しい音楽、現世の喜びと笑顔ある生活の、かすかなエコー。そこに、生命を賭しても守らねばならないものがある。

──親切に、そして勇敢であれ。

偶然ながら、交響曲は第十三番。

家へ帰って残り一本を仕上げて深夜に送り、とりあえずの義務を果たす。

またタマゴサラダドッグ食えるかな。

二月十日(土)CC付メール

最近、迷っていること。原稿のご依頼などのメールをいただいたさい、CCに連絡をくださった方の上司や、同じ部署と思しき方々のメアドが入っているケースが増えた。若い世代からのメールに多いので、今はそう指導するらしい。

業務内容を共有しよう、という確認の意味なのだろうと理解しているが、迷うことというのは、それに対する返信の宛先は担当の方だけでいいのか、全員宛にすべきなのか、ということ。

やりとりがある程度進んだあとなら、担当さんだけに返信でいいと思うが、最初にご依頼を受諾するさいの返信は、全員宛にしたほうがいいのか? ここをいつも迷う。

と、フェイスブックに書いたところ、いつも全員返信のほうが無難、というお答えが友人からは多かった。

だが、フリーランスのライター稼業を長くやっていると、記事原稿というのはそれぞれに、依頼してくれた編集者との一対一の関係でつくっていくものという意識があるので、他の人がずっと見ているのは、なにか居心地が悪いのだ。

もちろん、そういう場合でも上長が最終的にチェックしていることはわかっているが、途中経過まで全部共有されているというのは、どうも落ち着かない。

四十代以上だと、お互いわかっているというか意識を共有しているというか、サシのメールばかりなのだが。

ところでなんといってもつらいのは、原稿催促のメールにCCがいっぱいついてるやつ。「みんなお前を見ているぞ」という圧迫感がすごい(笑)。そんなことにならないように、〆切は守りましょう。守れよな俺。

二月十二日(月)めぐろパーシモン

今日はめぐろパーシモンホールで、倉本聰原作/渡辺俊幸作曲/吉田雄生オペラ脚本の《ニングル》。

演奏も舞台もよく、なかなかに感動的な公演。破壊した自然に人間がしっぺ返しをされるというテーマは珍しくないけれど、わかりやすい音楽がつくことで、訴えかける力が大きくなる。

パーシモンという会場が好き。千二百席で見やすく、オペラを見るに最適(収益効率はともかく)。都立大学移転後、ゴミ処理場を作るという話がなくなったあと、二〇〇二年にできたホール。

個人的には前にも書いたが、バス二本を乗り換えて通学していた半世紀前の小中学校時代、乗り換え地点だったのがかつての都立大学、いまのパーシモンの東北隅の交差点。だからいろいろな思い出が、周囲の道や街路樹や建物につまっている。ここへ来るときは、たいがい緑が丘の昔の家の跡から歩く。今日も、いかにも新春という陽差しで気持ちよし。

今年は十日後の《魔笛》に五月の《デイダミーア》、あとなんだったか(ジジイ…)、とにかく来る機会が増えるので嬉しい。

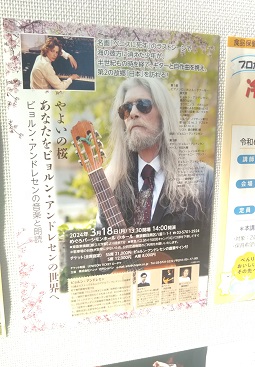

ところで休憩時、貼ってあるチラシを見て驚いたのが、三月十八日小ホールの『やよいの桜 あなたをビョルン・アンドレセンの世界へ』。ヴィスコンティの映画『ベニスに死す』タジオ役で一世を風靡した俳優、ビョルン・アンドレセンの音楽と朗読。

二百人のホールでやるのか…。

二月十八日(日)ミロノフのパリ

浜離宮朝日ホールでマキシム・ミロノフのテノール・リサイタル。ファルセットを巧みに用いた、澄んだ高音と超絶技巧が素晴らしい。ロッシーニ、ベッリーニ、ドニゼッティ、そしてモーツァルトも極上。

昨日、池袋でオッフェンバックの《美しきエレーヌ》を見た。ロッシーニたちイタリア人、オッフェンバックやマイアベーアのようなドイツ出身のユダヤ人など、外国出身の音楽家が大活躍できたのが十九世紀前半、一八七〇年までのパリだった。

しかし普仏戦争の結果、各国で偏狭なナショナリズムの嵐が吹きまくる。ワーグナーやヴェルディは、国民的作曲家としてその波に乗る。原案をつくったのはフランス人たちなのにイタリア・オペラとして完成された《アイーダ》は、まさにその過渡期に生まれた作品。フランスでもサン=サーンスなどが国民音楽協会を設立する。

二十世紀に私などがなじんだドイツ音楽中心史観を典型として、十九世紀前半のコスモポリタンなフランス音楽を軽視する習慣は、一八七〇年以降の、フランスまでも含めた各国のナショナリズム、国民音楽史観の産物なのだろう。国民楽派というくくりには、東欧やロシアの音楽だけでなく、欧州全体の音楽が含まれるともいえる(同時にそれは、獰猛な帝国主義の時代でもある)。

ナショナリズムは昂奮と陶酔をもたらすが、排他的で不寛容なだけに弊害も大きい。明治維新も時を同じくして起きただけに、日本にもナショナリズム主体の歴史観が輸入され、信じられてきた。

いま、ようやくその偏りが認識され、修正されつつある。

二月二十五日(日)行方不明の映画

名探偵 金田一耕助の映画フィルム発見 70年前公開も所在不明に

一九五四年に公開され、その後行方不明となっていた東映映画『悪魔が来りて笛を吹く』の十六ミリフィルムが発見されたというニュース。

『見つかったのは、横溝正史の小説が原作で1954年に公開された映画、「悪魔が来りて笛を吹く」の16ミリフィルムです』

「映画の配給会社によりますと1950年代のフィルムは所在が分からないものが多く、この映画も台本は残っていましたが、映像は確認できていませんでした」

『映画やドラマでも人気の高い金田一耕助シリーズは1947年から1956年にかけて時代劇のトップスターだった片岡千恵蔵さんが初代・金田一を演じて、6つの作品が映画化されました。

6作品のうち、今回見つかった「悪魔が来りて笛を吹く」以外では、「八つ墓村」と「犬神家の一族」のフィルムがいまだに見つかっていないということです』

東映の一九五〇年代の映画には、フィルムが行方不明のものがけっこうあるのか。フェイスブックの友人によると、このフィルムは少し前にヤフーのオークションに出たものだという。

つい先日、友人との話のなかで、高木彬光の小説『わが一高時代の犯罪』は一九五一年に東映が映画化していて、当時の駒場でゲリラ撮影した、社会風俗史的にも貴重そうなものだから見てみたいのだが機会を得ない、なんて話をしたばかり。

珍しい映画でも、たいていのものは名画座やテレビで見たという感想を誰かがブログに書いているのに、『わが一高時代の犯罪』に関してはそんな情報すらないのが不思議だった。してみると、これも「所在が分からない」一九五〇年代のフィルムの一つということなのかも。残念だし、戦争や大災害があったわけでもないのに行方不明というのは、正直情けない。

Homeへ