四月四日(水)ルイテンの歌

文化会館小ホールで「東京・春・音楽祭」のレネケ・ルイテン・ソプラノ・リサイタル。女声で歌うシューマンの《詩人の恋》も珍しかったが、後半のR・シュトラウスの《おとめの花》と《四つの最後の歌》の長い旋律線が美しく、感銘を受けた。

四月五日(木)桜の終り

南青山で宮田大さんの「音楽の友」連載「宮田大 Dai‐alogue~音楽を語ろう」の取材。ゲストはニコライ・バーグマンさん。二年にわたった連載も今回が最終回。インタヴューなどと違い、自分が完全な黒衣になっての対談の構成役はほぼ初めてだったから、多くを学ばせてもらった。大さんに深く感謝。

表参道とくれば、桃林堂の小鯛焼。今の季節の小鯛焼はやはり桜花。包み紙の小僧が引く鯛にも桜の枝がのっているのが嬉しい。

高遠桜は早くも葉桜。今年は寒かったせいか花びらの赤みが例年より強く、いかにもの桜色。そうすると緑葉との取り合わせも映えて、いつもよりも美しく、愛おしい。また来年。

昨日から偶然が三つ続き、楽しい。

一)明日の演奏会の案内を間違って出していませんでした、もし可能なら来てくださいというメールをもらう。喜んでと返信した数時間後、某誌からその演奏会にもし行くなら評を書いてください、というメールがくる。もちろん受諾。執筆依頼が先に来ていたら断っていたわけなので、ラッキー。

二)取材にうかがった相手の広報さんから名刺をいただくと、なんと同業の女性評論家の方と、漢字もまったく一緒の同姓同名。自分ではなくその人が取材担当だったら、さらに楽しい現場になっただろう。次に会ったときにその話をしたくて、いまからウズウズしている(ご本人にとっては、へえそうなんですか、というだけだろうが)。

三)数日前に場所未定で来た来週月曜日の取材依頼。今日ようやく場所の案内が来たと思ったら、二十五年も通っている美容院の隣の喫茶店だった。今まで入ったことないのに、こんな形で機会が来るとは。

ところで同姓同名、クラシック業界で有名なのは、三人の鈴木学さん。二人ならたまにある話だが、三人というのはなかなかない。演奏家、ホール関係者、雑誌編集者と、それぞれフィールドが異なるので混同することはないが、あとのお二人から名刺をもらったときは、失礼ながらニヤニヤしてしまった。お三方ともそれぞれの所属先で枢要な地位におられるので、人の上に立てる、よいお名前のようだ。

四月六日(金)シェーンベルクづくし

藝大の奏楽堂で、ディオティマ四重奏団によるシェーンベルクの弦楽四重奏曲全曲演奏会。貴重な体験。

四月十二日(木)四分三十三秒の座禅

紀尾井ホールで、トリフォノフのビアノ・リサイタル。二十世紀のピアノ作品をほぼ十年おきに流れを追う、面白いプログラム。鋭敏きわまりない、見事なピアニズム。アンコールはケージの《四分三十三秒》。なるほどという選曲だったが、日本の聴衆はこういうとき集中を高めて、座禅を組んでいるみたいな雰囲気になるのが面白かった。時間は一分ほど短かった気がするが、これはこれでよいのだろう。

四月十五日(月)高崎へ、大河と祖国

下野竜也指揮のNHK大河ドラマのテーマ音楽、二〇二一年と二三年は新日本フィルと楽しませてもらったが、今年は七月十三日高崎で群馬交響楽団と演奏。

ベスト・セレクション的に十六曲と盛りだくさん。林光の『国盗り物語』と『花神』、湯浅譲二の『元禄太平記』、池辺晋一郎の『黄金の日日」を、再びナマのオーケストラの響きで聴けるのがものすごく嬉しい。

七月の高崎では、九日にポペルカ指揮プラハ放送交響楽団による《わが祖国》全曲もある。東京公演は《モルダウ》の日とそれ以外の五曲の日の二回に分かれてしまったので、全曲を通しで聴けるのはこの高崎公演のみ。しかも五曲やる日は十三日で群響大河と重なってしまう。

というわけで、七月前半は二回の高崎行き決定!

四月十八日(木)箱を閉じるもの

東京春祭、昨日のムーティの《アイーダ》も素晴らしかったが、ヴァイグレの《エレクトラ》も凄かった。二日続けてこんな体験ができることに感謝。

バンダまで完璧にムーティがコントロールした《アイーダ》と、歌手に自由に身ぶりをさせ、まるで能のようにこちらの想像力を刺激してきた《エレクトラ》と、演奏会形式とはいっても異なる方法論で、それぞれに魅力があるのが素晴らしい(そう、この《エレクトラ》は、まさに西洋式の能。凄まじき囃子方!)。

とりわけ《指環》ガラとは段違いの歌唱で、エレクトラの死が彼女なりの「愛の死」であり、イゾルデのそれを変形させながら引き継ぐものであることを教えてくれたパンクラトヴァ(クリテムネストラ役の藤村実穂子とのにらみ合いも、文字どおり火花が散るようだった。藤村は舞台外の断末魔の叫びも凄かった)。

パンクラトヴァは見事なシテだった。ほぼ出ずっぱりで、すべてのドラマがシテ中心に回る。そして見るものの想像力を刺激する上で、ヴァイグレ指揮の読響は、場面と心理を見事に描き、語り出した。その意味で、このオーケストラこそが地謡。それも、とても優秀な地頭に率いられた地謡。

《美しきエレーヌ》でその発端が描かれた、戦争すら恐れぬ愛の女神の力がもたらす、家庭崩壊物語の凄まじい帰結。エレーヌやイゾルデやエリーザベトや、さらにいえばアイーダの、破滅を恐れぬ「恋」とは異なる、揺り戻しのような、いってみれば箱を閉じるためのような、エレクトラの強烈な「愛」。女でも男でもなくなっているようなこの預言者が叫ぶ「神」とは、誰のことなのだろう。

こうして「箱を閉じた」あとに、《ばらの騎士》の感傷的で甘美な物語が来るというのも、とても納得させられる。それでも第一次世界大戦の、塹壕と鉄条網の日々は来るのだけれど。

ところで、オレストが「オレストは死んだ」と偽るところで、「オレストは人生を楽しみ過ぎたのだ」みたいな一節があったのが面白かった。ホフマンスタールがここで、《美しきエレーヌ》の、あのオレストを意識したかのようで。ほんとにこの二作がつながっているみたいな一瞬だった。

四月二十日(土)「アイーダ号」船長

東京春祭の《アイーダ》第二日、またも素晴らしかった。二回を見ることで作品についてだけでなく、ムーティという指揮者の存在、歌手との関係、毎回違う突発的な状況への冷静な対処など、さまざまに学ぶことができた。

簡単に言えば、この公演におけるムーティは「アイーダ号」という巨大な豪華客船の船長なのだ。高い統率力をもち、船員にはそれぞれのポジションでベストをつくさせ、規律違反は許さず、すべてに目を配り、航海中の事故には責任を持って対応し、ミスした船員を励ます。

昨年までのアカデミーで、ムーティは講習を受ける若手指揮者が指揮中に足を浮かすことをひどく嫌って、必ず注意した。指揮者が船長だと考えると、これはとても納得がいく(笑)。船長はどんな状況においても二本の足で、どっしりと甲板を踏みしめていなければならない。それでこそ船員も客も安心して、船長の統率に身をゆだねることができる。

細かい話は来月出る「モーストリー・クラシック」の「一枚のディスクから 音盤時空往来」に書く。

今回にかぎって二公演を見ることができたのは、公式ガイドブックに「スエズ運河と《アイーダ》~渋沢栄一の見たもの」という文を書かせていただいたことの余慶。

この文を書くことも、自分にさまざまなヒントをもたらしてくれた。これまた簡単に書くと、普仏戦争が行なわれた一八七〇年が欧州各国におけるナショナリズム勃興の画期の年であること。芸術のなかでも音楽はとりわけナショナリズムの影響を受けて、どの国でも国民音楽となっていくこと。そしてその後の国民音楽史観、一国主義史観、とりわけドイツ音楽中心史観が、日本の我々にも大きな影響を残していること。偶然ながら日本でも時を同じくして明治維新が起きて、渋沢栄一はまさにその激動のなかを生きたこと、等々。

フランス第二帝政期風のグランド・オペラを原型に、ヴェルディ独自のイタリア・オペラに形を変えて生まれた《アイーダ》は、その変化を象徴するような国民歌劇。いかにもグランド・オペラ風の「凱旋の場」の後、第三幕以降の流れこそにドラマの力点を置いたムーティの解釈も、それに沿うもの。二日目では、拍手を受けさせるためにいったん音楽をわざととめた第一幕の〈清きアイーダ〉とは対照的に、第三幕の〈おおわが故郷〉の後では音楽をとめなかった。そのことで、その後は最後までアリアというものをおかない、ヴェルディの作劇法をさらにきわだたせた。

学ぶことばかりの《アイーダ》。にんげんだもの(それは別のAIDA)。

四月二十四日(水)ハリマオカレー

このところ、チェーンの喫茶店などではスクラッチカードを配るのが流行っている。モーニングやパスタなどを、当たり金額だけ引いてくれるというもの。

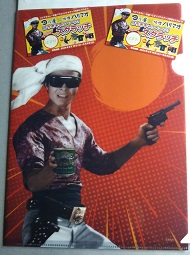

そのなかで変わり種が、カレーの日乃屋のもの。特別メニューのハリマオカレーを注文したときだけもらえる。で、スクラッチを引いて、虎賞だと特製フィギュア、A賞とB賞はTシャツ、C賞とD賞はクリアファイルが当たる。

なぜ日乃屋が二月から『快傑ハリマオ』の特集を組んだのかは、よくわからない(笑)。主に日乃屋に来る四十代以下の男性という客層が、一九六〇年に放映されたテレビドラマ『快傑ハリマオ』をはたして知っているだろうか。でも、とにかくやっている。

昔から私の可変日記をお読みの方はご存じかもしれないが、私は二〇〇七年ごろに『快傑ハリマオ』のDVDを見て、はまった。というのもこの作品には、一九六〇年前後のさまざまな情勢が絡んでいるように思えたからだ。この歳の可変日記には感想を何度も書いている。

昔とった杵柄。『快傑ハリマオ』とくれば反応しないわけにいかない。

というわけで、この歳になってガッツリ系のカレーを食べるのはつらいが、渋谷宮益坂、御茶ノ水、新宿西口と三店舗回って、スクラッチをもらってきた。

案の定、私以外にハリマオカレーを食べる客はいないし、それ以前に券売機にちゃんと表示していなかったりして、よほど酔狂な人間にしか存在すらわからない(笑)。

ご承知のとおり、こんなものはそう簡単に当たらないので、はじめの二枚ははずれ。でも三枚集めて送れば抽選でもう一度チャンスがあるというから、どうせなら虎賞の限定フィギュアを狙いたい(応募する奴もそういないだろうし)。

というわけで、三店めの新宿西口。しかしこういうときに限って、低い賞が当たってしまうもの。C賞。店員も「え、当たりました!?」と驚くほどの確率。

というわけで、クリアファイルをもらってきた。五月五日の最終日までにもう一度行って、三枚めのはずれ券を狙うかどうするか、現在思案中……。

四月二十七日(土)

宝生能楽堂で「響の会 第六十四回公演」。

・能『大原御幸』西村高夫

・狂言『川上』野村万作

・能『猩々乱 双之舞・置壺』

清水寛二、観世淳夫

四月二十八日(日)プルト減グラー

東京春祭が終わった四月下旬のオーケストラ演奏会は、なぜかプルト減グラー週間。十六型に一度も会わない。十四型か十二型。そして二十世紀中心の曲目はどれも魅力的。

二十一日ミューザ川崎のオラモ指揮東京交響楽団は、ラウタヴァーラ、サーリアホ、シベリウスのフィンランド三人衆の冷たく澄んだ響きが気持ちよし。

二十五日藝大奏楽堂の高関健指揮藝大フィルハーモニア管は、十二型だが管打楽器はたくさん。ショスタコーヴィチの十五番とニールセンの六番、それぞれの人生最後の交響曲の、不可思議な境地。

二十六日サントリーホールのヴァイグレ指揮読売日本交響楽団は、大学祝典序曲とコルンゴルトのヴァイオリン協奏曲(ロザンネ・フィリッペンス独奏)、ベートーヴェンの交響曲第四番。ヴァイグレはベートーヴェンの偶数番をうまく聴かせる。そして、偶数番こそがシューマンやブラームスの交響曲につながっていくのかも、などと感じさせる。

そして二十八日ミューザ川崎の太田弦指揮東京交響楽団は、ルロイ・アンターソンのピアノ協奏曲(田村響独奏)と、ジョン・ウィリアムズの『スター・ウォーズ』セレクション。

アンダーソン唯一の協奏曲という、一九五三年作曲のハ長調は、コルンゴルトとジョン・ウィリアムズをつなぐようなオーケストレーションと旋律が魅力的。「屈託のないラフマニノフ」という趣の第一&第二楽章、軽快で華麗、名技的な第三楽章と、なかなかに魅力的。世界一豊かで自信に満ちあふれていた一九五〇年代アメリカの時代精神、そのうちの日の当たる面(サニーサイド)そのものみたいな。

そしてこういうものをこそ、四半世紀後にジョン・ウィリアムズが復活させようとして、見事に成功したのだと実感するのが『スター・ウォーズ』。アルフレッド・ニューマンの《二十世紀フォックス・ファンファーレ》から始めてくれるのが嬉しい。たしかにこれなしじゃ始まらない。

そこからメイン・タイトルへ突入し、あとはエピソード1から6までを順に、つまりアナキン・スカイウォーカーの成長と闇落ちと死までの、アナキンの魂の救済の物語というか、「アナキン・アドヴェンチャー」のような巧みな構成の、四十五分ほどのセレクション。

後からつくられた1~3のオーケストレーションが複雑壮大で幻想的(百人弱の東響コーラスも力演)、そして悲劇の影が濃いのに対し、4~6はシンプルで、往年のハリウッド音楽により近く、そして熱く前向きなのがよくわかる。

太田の気魄のこもった指揮で盛りあがったあと、拍手のなかでコンマスのニキティンが突如としてマンダロリアンが何かの白いマスクを被り、アンコールに《帝国のマーチ》を演奏し始めると、太田がダース・ベーダーのコスプレで登場。

自分もニヤニヤ笑いつつ、「♪帝国はとても強い 戦艦はとてもでかい ダース・ベーダーは黒い トルーパーは白い デス・スターまるい」(岡田斗司夫か誰かが勝手に詞をつけた有名なアレ)を心の中で歌った。

プルト減グラー、楽しく充実。

Homeへ