七月五日(金)タリス・スコラーズ

オペラシティのコンサートホールで、タリス・スコラーズの演奏会。

パレストリーナを主体にしたミサ曲。アレグリの秘曲《ミゼレーレ》では、二階のオルガン脇の左右にも歌手が並び、立体的で美しい響き。

この合唱団を聴くのは二回目。前回は一九九六年のカザルスホールだったか、もっと響きが硬質だったような記憶がある。今日のほうが柔軟で好ましかった。

七月十三日(土)高崎に泉あり

今週は「高崎に泉あり」週間。九日と十三日の二回も高崎芸術劇場詣で。

九日はポペルカ指揮プラハ放送交響楽団。平日夜とはいえ、今回の来日では唯一の《わが祖国》全曲通し上演なので、どうしても聴きたかったし、その期待は裏切られなかった。休憩なし、アンコールなしの全力投球だからこそ、もたらさられる昂奮。

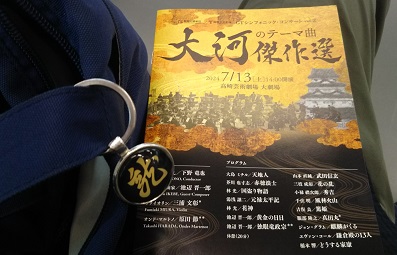

そして今日は下野竜也指揮群馬交響楽団による「大河のテーマ曲傑作選」。下野さんの大河テーマ集は二〇二一年と二三年の夏に新日本フィルでも聴いているが、今日はそのベスト選的十七曲(休憩あり)。しかも今回はなんと、ステージ背面のスクリーンに番組の写真が一作六枚ずつ投影される(新日ではやれなかったし、NHKが放映した広響との演奏会でもしなかったのでは)。ゲストも三人で、完売満席の人気にふさわしくコストをかけた豪華版。演奏も熱が入って楽しかった。

とりわけ林光の『花神』(一九七七)と池辺晋一郎の『黄金の日日』(一九七八)を、また交響楽団の生の響きで聴けたのは嬉しかった。曲の素晴らしさに加えて、番組そのものやら放映時の自分やら一億総中流幻想の時代相やら、いろんなものがごっちゃになって込み上げてきて、胸が熱くなる。

昭和期の大河の音楽には厳しさ、その裏に虚しさや哀しさがあるのがいい。英雄とか時代の高潮とかのもつ虚しさ、時代を動かしているようで、じつのところ踊らされているだけかもしれない人間の生の哀しさ、そういうものを見つめる、歴史の厳しさのようなもの。本質的に暗い。それはやはり、惨憺たる敗戦と焼け野原を見てきた人たちのもつ歴史観なのかもしれない。

また、昭和期のものが前奏曲的で、終わりがあっけないのに対し、池辺晋一郎が『黄金の日日』の九年後、一九八七年に書いた『独眼竜正宗』からは、序曲的な完結感があるようになる。サウンドもはるかにシンフォニックで、ダイナミクスの幅もぐんと広がる。これは一九八四年のテレビ音声のステレオ化とスピーカーの性能向上がもたらした変化。

一九八七年といえばバブル景気まっさかり。株価だけ妙に高く、再開発で巨大ビルばかり建てたがる今の状況は、あの時代の影法師のようなものなのかもと、『独眼竜正宗』を聴きながら考えたり。国は貧しく民は老いたのに、一部の人だけがあの変な、熱にうかされたような日々の幻影のなかにいるような。

今回は二回とも、往路は湘南新宿ライン。途中の深谷では渋沢栄一の新札発行記念で、お札を無料で配ったりしてないかなと思ったが、残念ながらそんな催しはなかった。代わりに酷暑のため、この駅以降は高崎駅の手前までいわゆる「田舎の香水」の臭いが、ドアが開くたびに漂ってきた。久しぶりに嗅いで驚く。それはともかく、いつかは深谷など埼玉県で、尾高さん指揮する『青天を衝け』を聴いてみたいもの。

ところで、自分のトートバッグにつけたキーホルダーを、五月に「大一大万大吉」から「懸り乱れ龍」に変えた。今日のプログラムとは気分が合うので、一緒にパチリ。

七月十四日(日)二千里の名月

矢来能楽堂にて、観世九皐会七月定例会の第一部をみる。

・狂言『魚説法』大藏彌太郎

・能『小督』永島充

『小督』については、二〇一七年九月十五日の可変日記で触れている。

このときは喜多流だった。今年二月に国立能楽堂で金剛流をみて、今回の観世流が三回目。

七月十八日(木)十三人の團十郎、團十郎の十三人

松竹の岡崎エグゼクティブフェローにお招きいただき、歌舞伎座の「七月大歌舞伎」昼の部へ。

通し狂言『星合世十三團(ほしあわせじゅうさんだん)』。『義経千本桜』のダイジェスト版だが、眼目は市川團十郎が渡海屋銀平実は新中納言知盛、いがみの権太、源九郎狐など、十三の主要な役を一人で演じること。

十三團と題名にあるとおり、自らが十三代目、十三番目の團十郎であることを意識しての数。早替りで役を兼ねるケレン味は歌舞伎の楽しみの一つだが、十三役というのは尋常ではない。

長い狂言なので役柄がたくさんあるとはいっても、十三役となると斬る役と斬られる役を早替りで一人でやるとか、かなり無茶な場面がいくつもある。そういうところでは、背中だけ見せる吹替(影武者)が本人のふりをするあいだに、屏風や襖を黒衣や他の役者が動かし、その陰で瞬時に早替り。

無数の工夫をこらした無茶なケレンをなかば呆れながらひたすらに楽しむ。

投手も打者も捕手も走者も野手も全部一人でやる野球みたいな、徹頭徹尾「オレサマ」な舞台。

上から目線で批判する人もいるのだろうが、これはこれで歌舞伎の面白さなのだろうと私は感じたし、あらゆる意味で今の十三代目にしか不可能な、つまり十三代目團十郎という役者の存在を象徴する「代表作」なのだろうとも思った。

正味四時間近い芝居を一か月連日出ずっぱりで立ち回り、二度の宙乗りをこなす気力と体力も凄いが、かれ一人の力ではない。「オレサマ芝居」をこれだけの大規模な公演で実現するには、他の大小の役者全員、すべての裏方、劇場全体の献身的な協力が必要になる。それを許される歌舞伎役者は、なるほど「市川團十郎」という、五世紀にまたがる歴史的存在しか、この世界にはないだろう。

その名前が背負うものの大きさを実感する公演だった。

ところで、印象的な場面は早替りだけではない。宙乗りの二回目はもちろん狐忠信だが、もう一つは碇知盛の場面のあと。水底に沈んでいった平家の人々の魂が夜の海上をただようような、幻想的な場面に続いて、知盛の霊が天に昇る。

下から見ていると、最後は満月に知盛のシルエットが浮かび、能『融』のラストを想わせる美しさ。ここだけ能の謡をいれたのが効果的で、観世淳夫や三郎太など若手のシテ方が参加する贅沢さ。

さらに最後は、裃姿の團十郎が、桜花散り敷く舞台にただ一人。あいさつの締めと同時に、客席の上を盛大な桜吹雪が舞う。豪華絢爛、お客も大喜び。

歌舞伎初心者としては『義経千本桜』という通し狂言のエッセンスを、四時間で見られたこともありがたかった。

平家討滅後の義経が、一転して頼朝に生命を狙われることになり、都から大物浦をへて吉野へと主従で落ちる部分の話だが、それだけだと負け戦の脱出行にしかならないから、じつは生きていた平家の新中納言知盛や能登守教経と、もう一度戦って今度こそ討つという、勝ち戦の展開を加えている。

でも、こういう話になったからこそあらためて思うのは、武将としての判官義経が勝てるのは、結局平家だけなんだよなあ、ということ。その神通力は、平家を相手にしたときしか発揮されない。

『鎌倉殿の13人』で菅田将暉演じる義経が、平家を滅ぼした壇ノ浦の勝利の戦場で、「この先、私は誰と戦えばよいのか」と空を仰いでいたのを、思い出したり。

七月二十二日(月)UVカット眼鏡

酷暑。とにかく紫外線がきつい。屋外でのサングラスも必須だが、今年重宝しているのは、ブルーライト対策として昔買ってあった、パソコン用の度なし伊達眼鏡。

この時期はカーテンをした室内でさえ日中は紫外線がきついらしく、夜には目が疲れてきて仕事にならない。それで、パソコン用眼鏡にはUVカットもついていたのを思い出し、数年ぶりに引っぱりだしてかけて昼間はかけることにした。すると目が疲れにくい。ブルーライト軽減は効果があるのかないのか実感できなかったので放置していたが、UVカットは確実に役に立ってくれている感じ。

さて、七月発売の月刊誌がそろった。今月はたくさん機会をいただき、自分にとっても発見が多かった。

なかでも『モーストリークラシック』九月号は、書いていて楽しかった。

まず連載「一枚のディスクから 音盤時空往来」第十七回はヘンゲルブロック指揮による《カヴァレリア・ルスティカーナ》の初稿版。

これは《カヴァレリア・ルスティカーナ》のオリジナル版(コンクールに応募したときの楽譜)で、めっぽう面白い。

歌劇の場合、往々にして慣用版のほうがよかったりするが、この作品は初稿が圧倒的に面白い。二百四十七小節、十一%を復元したもので、大半は、初演劇場の合唱が力量不足で歌えなかったためにカットしたもの(苦笑)。独唱との応唱とか、とても面白い。さらに、初演時の歌手の要求でアリアを半音、一箇所は全音(あの祈りの場面……)下げた調を元に戻す。これも断然納得。

演奏もピリオド楽器の澄んだ音で、お見事。下げた箇所を原調に戻したことで全体の調性の統一もとれて、合唱パートの復元により、このオペラの音楽がけっして絶叫して叩きつけるような、悪い意味での「いかにもヴェリズモ」なものではなかったことがよくわかる。

この話を作曲家の自演盤や創唱者の録音とからめることで、今回も音盤で時空を往ったり来たりさせることができた。

サントゥッツァを初演以来のソプラノだけでなく、メゾも歌うようになったのは、下げたままで楽譜を出版したからこそ、ということらしい。

コレクターズアイテムは「ジョン・カルショー/プロデューサーの芸術」。とにかく復刻が鮮やかで素晴らしい。《指環》のあの最新リマスタリングをしたファイフによる選曲構成も、いろいろとヒントを与えてくれる。

傑作の履歴書《ローマの松》は、この曲とファシズムとのかかわりを、トスカニーニとムーティの演奏を軸に。さらにこれを書いたおかげで、シャイーの最新盤の演奏がもつ意味と意義も、自分はようやくわかってきた(笑)。イタリア人がもつ、レスピーギへの複雑な愛情。

七月二十四日(水)湯山昭の歌曲

代々木上原の古賀政男記念館けやきホールにて、メゾソプラノの佐藤寛子さんによる「いまを生きる作曲家シリーズVOL.4〜湯山昭作品〜」

湯山昭の歌曲集《カレンダー》、ヴァイオリンとピアノのための小奏鳴曲、三つのセレナード。

竹澤勇人さんのピアノ、そして後半二曲では石上真由子さんのヴァイオリン。

歌曲もソナチネも、こんな魅力があったのかと驚きの連続。カレンダーもセレナーデも、季節や時刻の移ろいを写し取った詩に、鋭敏に反応していく音楽が面白く、そして官能的。後者は二重唱編曲版を、さらに独唱とヴァイオリンに置きかえて、とても効果的。

イマイキ、素晴らしい企画。

七月二十五日(木)巻きつく定家葛

国立能楽堂の特別公演。

・狂言『鬼瓦(おにがわら)』(大蔵流)山本則孝 山本則重

・能『定家(ていか)袖神楽・六道・埋留(そでかぐら・ろくどう・うずもれどめ)』(金剛流)金剛永謹

能楽堂内にはエアコンが効いているとはいえ、酷暑の影響で見所にいても集中しにくかった。

とはいえ『定家』は見事。金剛流らしい具象的な動きもいくつか。途中では塚の作り物に背中をつけることで、舟形の光背から半身だけを彫りだした菩薩像のように見せた。また、定家葛が塚に巻きついて、定家の霊の妄執が示されるラストでは、身を回転させながら塚の周りを廻り、巻きつく蔓を暗示した。わざとらしくならないのがさすが。

七月二十六日(金)史論と史譚

日光を避けるべく、多少遠回りでもなるべく地下鉄、それもなるべく銀座線以外(この線はあまりにも便利な上に狭いため、いつも混んでいて車内の雰囲気がギスギスしがち)を使うモグラーな移動をしているが、地底老人となってもなお暑いのがエスカレーター。エスカレーターの機械自体が発する熱がこの時期はすごくてたまらない。

と、そんなことはどうでもいい。

一九八〇年から続けられている日本ワーグナー協会の年刊が、今年から新しく『ワーグナー・パースペクティヴ』となった。その「特集1《第九》─ワーグナー─バイロイト」内に、『フルトヴェングラーの「バイロイトの第九」──「足音」と「無」のあいだに』というエッセイを寄稿した。

一九五一年の「バイロイトの第九」をめぐる諸問題を、自分なりに八千字にまとめてみたもの。しかしそれにしても、前後に寄稿されている諸先生の論考がアカデミックな文体で共通しているのにくらべ、なんと拙文は野良というか夷というか、ただのおたくというか、すげえ異質(笑)。

私が「演奏史譚」なる言葉をひねり出したきっかけは、海音寺潮五郎の『史談と史論』という著作集を読んだことにあるが、今回はまさに史論のなかに迷い込んだ史譚という感じで、個人的にはとても愉快。こんな機会を与えてくださった日本ワーグナー協会に感謝。

七月二十七日(土)初稿の魅力

「フェスタサマーミューザKAWASAKI2024」開幕。

ノット指揮東京交響楽団によるチャイコフスキーの交響曲第二番と第六番《悲愴》を聴く。完売の人気で、五円玉入りの大入袋とともに二十周年記念の塩ソーダ味の飴(美味)をいただいた。

第二番はウクライナと縁が深いために「小ロシア」と呼ばれてきたが、現在の戦争状態では、軽侮の意味を持つこの言葉は使いにくい。それはともかく、改訂版ではなく初稿をノットが演奏してくれたのが愉しかった。

誰のものであれ音楽作品は基本的に、どんなに無駄が多くとも初稿のほうが瑞々しい魅力をもっている。改訂して理路整然とさせれば文句はつけられにくくなるが、そのぶん新鮮な面白味は死ぬ。

翌日に発行される「ほぼ日刊サマーミューザ」に掲載するため、翌朝までに大急ぎでレビューを書く。

七月二十八日(日)十九年の螺旋

王子駅前の北とぴあで川口成彦とシェレポフのデュオ・リサイタルを聴く。評は「音楽の友」に書く。

アントネッロを川口で聴くために王子駅で乗り換えることはあるが、ここで降りて北とぴあに行くのは、二〇〇五年十二月以来十九年ぶり。

この年の四月から可変日記を書き始めていたので、正確な日付と当日の出来事がわかるのがありがたい。

演奏会後に日経新聞の記者さんと初めて会い、翌年一月から演奏会評を担当させてもらうことが決まったのだった。そのときから東日本大震災の直前まで担当してくださった方と、今は二〇二二年から再びご一緒させていただいている。

変化しつつも過去の自分と重なる、時の螺旋。

Homeへ