四月六日(日)つまずきとしおり

ミューザ川崎でノット指揮東京交響楽団によるブルックナーの交響曲第八番。

さすがの演奏だった。二〇一六年以来二度目となる今回は、前回の第二稿とは異なる第一稿を選択。挑戦と挑発の「つまづき」を自他に求め続けるあたりがノットの魅力。

演奏の説得力も高い。個人的には第一稿らしい唐突と逡巡、言い淀みと饒舌の共存といった「青い魅力」をもっとむき出しにしたほうが好みだが、それらをできるだけ自然なつながりにして聴かせてくれた。これはこれで立派な方法論。

この日の席は楽員がよく見えたので、第四楽章で突然木管が三管編成に拡大されるまで、三番の奏者たちがじっと待っている様子もよくわかって面白かった。

ルイージが言ったとおり、第一稿と第二稿にはそれぞれ別の魅力がある。そして第一稿がまずあり、これを書き直して第二稿という時間の流れがある。どうしてそうなるのかを考えることで、両者の姿がより明確になってくる。

さて、そんなことを考えるとき、よい資料となってくれるのが、石原勇太郎著の『ブルックナーのしおり 生涯と作品へのアプローチ』。石原さんは一九九一年生まれの、気鋭の音楽学者でブルックナー研究者。この本はブルックナーの生涯を追いつつ、各作品の解説を行なうもの。最新のさまざまな学説もわかりやすく説かれている。

個人的に気に入っているのは、縦書きであること。こういうアラビア数字やラテン文字などが頻用される場合、現代では単行本でも横書きが増えている。だが横書きにすると、項目ごとに読むためのブツギレの事典という性格が濃くなる。生涯を一つのつながりとして、創作史として読みながらそれぞれの曲を追う、ということをやりにくくなるように思う。その点、縦書きのほうが流れとして一気に読みやすい。作曲作業と改訂作業の入り組んだ時間の動きを体感できる。

「しおり」とは全体の流れの中の「現在地点」を示すもの。それぞれの瞬間をブルックナーが生きている。そのことがよくわかる本。

四月九日(水)ワルターとウィーン

朝日カルチャーセンター新宿教室の講座。「ウィーン・フィルと異国の巨匠たち」第一回として「ワルターと第三帝国の爪痕」。同じドイツ語圏とはいえ、資本主義が発展していたベルリン生まれのワルターが来てから、ウィーン・フィルのレコード録音は本格的に売れるようになった、などという内容。

「はんぶる」の「ウィーン/六〇」の初めのころの文章に活躍してもらった。いつもの「ありがとう昔の俺」方式なのだが、今回は一九九四年の原稿だから、そのなかでも最古に近い。三十一年前の三十一歳のときの文章。ちょうど今の人生の半分というのも感慨深い。まあ、ほんと進歩がない(笑)

ここからは昔話だが、昔の文章を読みかえしながら、この「はんぶる」の印刷版、マッキントッシュのラップトップで文章を作ったことを思い出した。

それまでの「レコ芸」の広告文や「はんぶる」のコピー版は、ワープロで作ってFAXで送っていた。しかし印刷版は文字数が多いこともあり(最初四十枚、その後も毎月二十枚あった)、経費節減のためにデータ入稿してほしいといわれて、マックが必要になった。

デザイン会社がマック使用だからである。電話回線を使うネットではメールのやりとりしかできず、データを入れたフロッピーを郵送していた当時は、PCメーカー間の互換性がほとんどなく、データのやりとりは同じメーカーの機種でないと面倒だった。そこで、こちらもマックを使わないとダメということで、買ったのだった。

ラップトップでハードディスクが80MB、メモリは増設しても12MBくらいだったか。「メガ」が大きい数の象徴で、ギガとかテラは、話に聞くだけの夢の数字だった(笑)。フロッピーは1・44MBしか入らなかったが、当時の軽い文字データなら余裕だった。

ほとんど古老の昔話。そんな時代のテキストデータでも、コピーを重ねて今もふつうに使えるというのは、デジタル化のありがたいところ。

電子データは、紙に比べていつ消えるかわからないという恐怖感はあるが、一回デジタル化しておけば複製が容易なので、分散保存でどれかは生き残るだろうという、フェイルセーフはやりやすい。

それに検索と再使用も簡単。「ありがとう昔の俺」も、デジタル化してあるからこそ簡単にできるが、いちいち古文書を探すとなったら手間がかかる上に、埃を吸って呼吸器を痛めかねない。

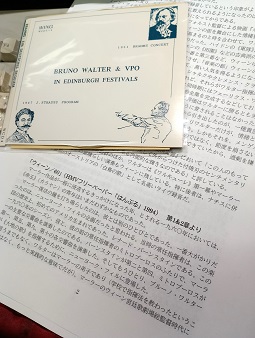

それにしても、「ウィーン/六〇」で推薦しているワルターとウィーン・フィルによる一九四七年エディンバラ音楽祭のワルツ三曲、あらためて聴きかえしてみても、洗練と光輝、ほんとうにすばらしい。このコンビの最良の遺産の一つ。日本のWINGディスク盤で出たきりのように思うが、また出てほしいもの。

四月十一日(金)開設二十周年

我がホームページ、この「はんぶるオンライン」の公式開設日は、二〇〇五年の四月十一日。おかげさまで開設二十周年を迎えることができた。

開設時の二〇〇五年と比べ、AIの発達を筆頭にネット環境は大発展。完全に時代に取り残されて、「ホームページ」なんて言葉も死語になって久しい。なにしろ全体の容量が百メガしか許されていないので、最近は画像もろくに入れられない(笑)。

閲覧される方は日に数十人という超過疎サイトだが、それでもなお、自分にとっては「可変日記」と「月別仕事」のまとめが大きな意味を持っている。

こういうものも、自分のような性格だと公開だからこそ続けられるわけで、プライベートなものなら絶対に挫折している。「可変日記」は二十年間、「月別仕事」は十七年分が手元にあるので、その間に自分が何をしてきたか、をきちんと追うことができる。二十年といえば自分のここまでの人生の三分の一だから、意味は大きい。

じつは始めたころ、「オンライン」という用語は死語に近かった。ところが今では、オールド・メディアのネット版を指す用語としてあちこちで見られる。時間が螺旋を描く感じというか。

今後も、プロバイダーがサービスを止めたりしないかぎりは、できるだけ続けていきたいと思っている。

閲覧されているみなさま、これからもよろしくお願いいたします。

四月十三日(日)祥丸の能

観世能楽堂にて「第五十二回桃々会 関根祥丸独立披露能」。

『養老 水波之伝』と『乱 双之舞』で、一日に二番も祥丸の能が観られる幸せ。舞の美しさ、滑らかで心に響く謡、素晴らしい。一九九三年生まれのこのシテ方にはどんな未来が待っているのか、ますます楽しみになる。

独立して、シテとしての出演もどんどん増えていくようでワクワクするが、買うのもどんどん困難になっていきそうで怖い(笑)。とりあえず五月の『羽衣』と六月の『大会』は買ってある。

四月十八日(金)地縁あり

「ぶらあぼ」に大野和士さんに都響六十周年記念シーズンについてインタビューした記事が掲載された。

ONLINE版も読めるが、印刷版の五月号のレイアウトもとてもかっこいいので、そちらもぜひお手にとっていただきたく。

それにしても大野さんへのインタビュー場所は、前回は四半世紀も通っている美容院の隣の喫茶店だったし、今回は生まれ育った街の隣の駅の喫茶店。自分にとって妙に地縁のある場所を先方が偶然指定してくるので、行くのが毎回楽しい(笑)

https://ebravo.jp/archives/187870

四月二十一日(月)山口崇の平賀源内

六十代以上の人なら、平賀源内といえばドラマ『天下御免』のこの人だよね、と書こうとしていたところに、山口崇の訃報。『べらぼう』では安田顕が狂気の最期を素晴らしく演じた源内、『天下御免』では気球に乗って仲間たちと飛び去る、悲しいが気持のいいラストだった。

九歳だった自分もそのシーンは憶えている。五十三年後の『べらぼう』に、誰も源内の遺体を見ていない、というセリフがあったのも、『天下御免』を想起させて嬉しかった。たしか、それまでいい人そうに見えていた田沼意次(仲谷昇)が、徳川家基を暗殺して本性を見せたのが、源内の逃亡につながったはず。

そして、この暗殺が江戸の噂話になったところで、山田隆夫と誰か女子が老人に真相の推理を聞きに行くと、

「豊臣の残党の仕業かもしれねぇ」

「トヨトミィ!?」

豊臣家が滅んでから百六十年も経っているので、あまりにも突拍子もないこのセリフがすごいおかしかった。

ウィキペディアのこの番組の項を見ると、この老人はどうやら伴淳三郎だったようだが(だからとぼけたセリフの間とかが絶妙にうまくて、このやりとりがとてもおかしかったのかもしれない)、その役名を見ると「真田老人」。豊臣がどうしたとかいいだしても、不思議のない役設定だったのかも。

そして『天下御免』といえば「金毘羅船々」の唄。この調子のいい唄もこの番組で知った。登場人物では、坂本九が演じた杉田玄白も。『ターヘル・アナトミア』を翻訳して『解体新書』にするという話も大きなテーマとなっていて、たしか「フルヘッヘンド」が「うずたかく」の意味だとわかるまでの顛末だけで、まるまる一回をついやしたはず。この回が面白かったことも憶えている。

ほかに山口崇で印象深いのは、『風と雲と虹と』の平太郎貞盛。公家社会でもうまく立ち回って官位を得、将門が惚れた女は多岐川裕美も吉永小百合もみんな寝取って自分のものにし、戦は弱いのに逃げ回るのだけうまくてしぶとく生き残り、最後は露口茂と突風のおかげでちゃっかり将門追討の功労者になるという、最低最悪なヤツだった(笑)

『風と雲と虹と』は幸い映像が現存しているが、『天下御免』やその前の『男は度胸』の映像が部分的にしか残っていないというのは、まことに残念。

浜畑賢吉の徳川吉宗が主人公の『男は度胸』は、後半のメインとなった天一坊事件の首謀者、山内伊賀亮役の寺田農が強く印象に残っている。

だから、後年の大河『八代将軍吉宗』が天一坊事件をごく簡単にしか扱わなかったのは、肩すかしを食らった感じだった。ところでその『八代将軍吉宗』で間部詮房を演じたのが……、そして若き松平武元を演じたのが……、などと書き出すととまらないので、無駄話はここで止める。

それにしても、『天下御免』の山口版源内は六十歳以上の人間しかほぼ知らないはずだし、その自分たちにしても五十三年前に一度見たきり、わずかに残った映像をのぞけば二度と見たことがないのに、颯爽たる「市井のヒーロー」だった平賀源内の姿が、今もまぶたに焼き付いている。

それが『べらぼう』をきっかけにまた話題にのぼる。すばらしいこと。

山口崇さん、いろいろと楽しませていただき、ありがとうございました。

四月二十二日(火)放射する力

「第三十七回ミュージック・ペンクラブ音楽賞」授賞式に会員として参加。

井上道義さんはじめ受賞者の方が多数列席、ジョン・アダムズほか複数のビデオ・レターもあって、とても華やかな会だった。ポピュラー部門新人賞の中村滉己さん(二十一歳!)の津軽三味線の実演も求心力と迫力がすごい。

この日は、十一時から指揮の広上淳一さん、ピアノの松田華音さんと外山啓介さんの鼎談記事の司会、十四時からこの授賞式、十六時半から指揮・鍵盤楽器の鈴木優人さんへのインタヴュー、十九時から大野和士さん指揮の東京都交響楽団の演奏会、という時間割。

気味悪いぐらいに全部の予定が一日に固まってきて、しかも時間がどれもずれて、すべてはしごできるという一日。

四か所を渡り歩いて日本のマエストロ四人(広上、井上、鈴木、大野)の謦咳に接するという、なかなか希有な濃い一日、わんぱくな一日だった。

しかし家に帰ってきて実感したのは、四人のマエストロはみなエネルギーを吸引するかわりに、放射してくる方たち。だからこちらは疲れることなく、力をもらった感じになる。さらにいえば、自分もその力を溜めこむのではなく、外に向かって出そうとするようになる。

こういう力も一流の指揮者には欠かせぬもの、ということなのだろう。

四月二十四日(木) メタ劇映画

朝一で映画『ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男』を観た。

場所は新宿武蔵野館。一九二〇年創業で一九二八年から今の位置にあり、サイレント時代に徳川夢声が活躍したことで名高い。関東大震災後に大発展した新宿の、街の歴史そのものみたいな映画館。今のビルは一九六九年落成の地上八階地下三階の雑居ビル。三階の映画館はスクリーン三つで合計三百と小規模なもの。

天井が高くなく平床に近く、あまり大きくないスクリーンを見上げる古いタイプの映画館。有楽町あたりの公開館ならもっと今風で見やすいだろうが、入ったことがなかったのでこの機会に行くことにした。二〇一六年に大改装しているので、内装はトイレも含めとてもきれい。六十歳以上なので割引で千三百円。定価でも二千円だから、諸式高騰の現代日本では割安に感じる。

さて『ゲッベルス』。劇映画だから、細部まで史実そのものではなく、人物や事件を適度にしぼり、演出を加えることで、テーマをわかりやすくしている。ナチスの要人たちがヒトラーの歓心を買おうと競い、足を引っぱりあう、第三帝国の特徴的な状況はよく描かれていた。

それは大きな食卓の中央に座ったヒトラーが、誰がどこに座るかを指示していく場面に象徴される。総統の両隣か正面に指名されるように、手柄を立てて信頼を得たい。その思いが誰よりも強いのがゲッベルスだが、ライバルも手強い。

それぞれに得意分野がある。ゲッベルスは宣伝(プロパガンダ)、ゲーリングは空軍、リッベントロップは外交、ヒムラーは親衛隊とゲシュタポ、ローゼンベルクは人種論など。ほかにマルティン・ボルマンとシュペーアもいるが、この二人は席取りゲームには加わらない。

物語は一九三八年三月のオーストリア併合から始まるが、ヘスははじめから省略されている(秘書役のイメージはボルマンに集約させたか)。理論倒れのローゼンベルクはすぐに脱落。リッベントロップの外交も戦争下では役に立たない。ゲーリングの空軍も途中からは負けっぱなし。ヒムラーと親衛隊だけがユダヤ人虐殺の実行でヒトラーの信頼を深める。

レースに負けまいと、ゲッベルスは宣伝で力を尽くす。しかし、すべて戦争が目的のヒトラーと異なり、ゲッベルスは戦争反対。決定的にずれていることを思い知らされながらも、己を欺き、破滅と殉死の道を突き進む。

最後はついに、ナンバー・ツーの地位を手に入れる。ヒムラーもゲーリングも逃げたベルリンの総統地下壕で、ヒトラーの火葬に立ち会う要人は、ボルマンとゲッベルスだけ。

物語を一九三八年から始めて、それ以前をばっさり省いたのは、テーマを明確にする上で適切な判断。たしかに一九三八年十月のズデーテンラント編入までのヒトラーは、平和のもたらし手を偽装していた。戦争なしに、魔術のようにドイツの領土を平和的に拡大し続けた。

ゲッベルスの前でのヒトラーは、ズデーテンラントの次はバルト三国とアルザス・ロレーヌだと言ってゲッベルスを喜ばせるが(ドイツ人の多いこの二つの地域なら平和的取得が可能かもと、ゲッベルスは思ったらしい)、結局は戦争がやりたいから一九三九年九月にポーランドに侵攻、第二次世界大戦の口火を切る。

それでもヒトラーから離れられないゲッベルスは、ヒムラー以外のライバルが次々と脱落する戦争下でも、得意技のプロパガンダを次々と繰り出す。スターリングラードの敗戦を好機として「汝全面戦争を望むや」の大演説をぶち、己自身と世界と歴史という大向こうを相手に、一世一代の演技をする。

敗色濃厚のなか、講和の是非をめぐってヒトラーと意見が衝突しかけた瞬間、話題をプロパガンダにすりかえ、大作映画『コルベルク』をつくると言い出してヒトラーを喜ばせる場面は、この映画のキモだった。「国民に必要なのは(現実の)カイテル元帥ではなく、(映画の中の)グナイゼナウ中佐です」といい、かれ自身が現実から逃避する。

最も大切な、求めるべき答えに直面することを避けて、得意分野に没頭する自己欺瞞。

試写室や個人宅で映画を観る場面が何度も出てくる。ゲッベルスのプロパガンダの最大の武器が、ニュース映画や劇映画などの映像だから。その鮮明なイメージで直接的に大衆に働きかけ、言葉や音楽を組み合わせて煽動する。

プロパガンダ映像の手法は、劇映画そのまま。モンタージュでフィルムを切り貼りして時空を自由に操作し、演出と称して、いかにも本物らしい捏造も平気でやる。よくいえばイリュージョン、悪くいえばフェイク。

こういう捏造や幻想化は、情報化がさらに進んだ社会では不可能だから(すぐウソがばれる)、ヒトラーのようなカリスマ的独裁者が民主主義社会から出現するのはもはや不可能だろうと、二十世紀後半にはいわれた。

しかし、情報があまりに増え、無秩序に氾濫するようになると、人はその海に溺れることを厭い、自分に都合のいい情報だけを選び、それだけを信じることが増えてくる。理性や客観性が容易に失われ、実体なきイメージが一人歩きしやすい現代のネット社会では、ゲッベルスの手法が再び力を得つつある。

この、すべてを劇映画のようにした男の物語を劇映画で観る、という二重構造が面白い。メタ劇映画。

だから、実写の当時のゲッベルスの映像と、新たに俳優が演じた映像とが、躊躇なくモンタージュされる。両者の顔はあまり似ていないのに、なぜか納得して観てしまう。メタの不思議。これも一種のイリュージョン。

映画が終わって外に出ると、新宿のこのあたりも一九四五年五月の空襲で、映画の中のベルリンと似た瓦礫の山になったのだと、現実の光景に脳内の幻影が二重写しになる。

帰路にディスク・ユニオンに寄ると、サヴァリッシュ指揮のシュトラウスの歌劇《平和の日》の国内盤を中古で売っていたので購入。

この作品が一九三八年七月にミュンヘンで初演されたころは、ヒトラーはまさに「至福の平和」をドイツにもたらす者のようなイメージをまとっていたのだ。

初演から五十年後の、初演の地でのライヴ録音。それから三十七年。

四月二十七日(日)オペラと母校

土日はオペラ。土曜日は十四時から新百合ケ丘のテアトロ・ジーリオ・ショウワで、藤原歌劇団によるグノーの《ロメオとジュリエット》。日曜は十七時からサントリーホールで、日本フィルによるヴェルディの《仮面舞踏会》。

詳しくはどちらも「音楽の友」に書くが、ともに総合的水準の高い、気持のよい公演。両者の雰囲気を華やかなものにしたのは、なんといってもそれぞれの主役テノール、前者のロメオ役渡辺康と、後者のリッカルド役宮里直樹の存在。

十九世紀後半のオペラを中心として、「オペラの華」はやはりテノールなのだなと、納得させる歌だった。

テノールといえば、『ゲッベルス』の帰途に寄ったユニオンで買った、我が最愛のテノールの一人、アラン・ヴァンゾが歌うマスネのオペラ、《ノートルダムの曲芸師》と《ナヴァラの女》の二本立て。昔はこの二作の価値がよくわかっていなかったけれど、いまはよくわかる。楽しみに聴く。渡辺康の声がヴァンゾを想わせたので、いいタイミング。

《仮面舞踏会》の前には、母校の東京学芸大学附属世田谷中学校の緑友同窓会創立七十五周年記念総会と懇親会へ行った。一九四七年に附中ができて、五十年に最初の卒業生が出てから七十五周年ということらしい。一回生も七十五回生も参加して三百人限定、会場がいつものホテルではなく、特別に附中の体育館でやるというので、喜んで参加。

大学を出てから附中の校舎に入った記憶はほとんどないので、四十年ぶりくらいか。体育館は我々のときとは違う、新造でとても大きいサイズで、換気もよく快適。

校舎には入れないが、内部を映したビデオが会場で映写された。本校舎はほとんど変わってないが、メインの昇降口が「男子昇降口」となり、校庭と反対側の昇降口が「女子昇降口」となり、男女が分けられている。昔は学年で分けられていた記憶がうっすらとあるが…。

自分と同じ二十九回生もたくさん(十以上の数が数えられないヤツ)いて、中学卒業以来四十七年ぶりみたいな人も。その一人に元銀行マンで、五十代後半になってから司法試験に合格、いま弁護士事務所開いて活躍中という男性がいるのに驚く。すごい人はやっぱりすごい。

昔のまま、笑いのたえない会話が楽しかった。小~大の学生生活のなかで、自分がいちばん懐かしいのはこの附中である。敗戦後の学制改革で誕生した、よい意味でリベラルな、伸び伸びとさせてくれる学校だった。その象徴が本校舎で、学校につきものの廊下をあえて設置せずに、ベランダで各教室を結ぶという思い切った構造だった。当時は変な校舎と思っていたが、この構造によって教室の両側がどちらも窓になり、とても明るかったことに、あとで気がついた。

その明るさと風通しのよさが、学校の雰囲気そのものの基礎になっていた。あの設計をした人は凄いし、それを採用した当時の校長も凄いと、心から思う。

Homeへ