五月二日(金)マーラーの音と本

サントリーホールでルイージ指揮NHK交響楽団の演奏会。アムステルダムのマーラー・フェストに持っていく、ベルクのヴァイオリン協奏曲(独奏:諏訪内晶子)とマーラーの交響曲第四番。

あまり座ったことのない、「やんごとないお席」になるところの一列斜め後ろだったので、そうか、こんな感じに舞台が見えて聴こえるのかと。

前半のベルクでの諏訪内が、指揮よりもオーケストラの各パートに何度も目をやり、それぞれと響きを合わせることに腐心しているのがよく見えた。最後に指揮に背を向けてコンマスの郷古と音を合わせたのは驚いたが、それはこのスタイルの延長上にあるもの。室内楽的な要素の強い曲であるだけに納得。近い距離で聴けたのは、その意味で勉強になった。

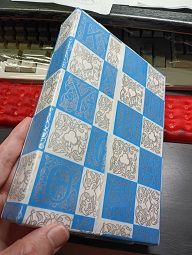

ところで写真は、最近岡山の松林堂書店から郵送で購入した古書の包み紙。

このあまりにも美しく丁寧な包装に、美的センスの繊細さと鋭さと、書物という文化への愛着を強く感じてしまい、とてもじゃないが開封できない(笑)

このままだと何の本かわからなくなるから、書名を書いた付箋でも貼っておくか…。中身は偶然にも『マーラー頌』。

何がどうあろうと、こうした文化は失いたくないと、心から思う。

五月五日(木)モードの記憶

数年ぶりにLFJに行く。東京国際フォーラムのホールD7で、アンサンブル・レザパッシュ!によるザヴァロの室内歌劇《マンガ・カフェ》と、オーリック、オネゲル、ミヨー、プーランク、タイユフェール(コンスタン編)共作による《エッフェル塔の花嫁花婿》。

各三十分弱のミニ・オペラとミニ・バレエのコンサート・バージョン。《マンガ・カフェ》は昔懐かしい『電車男』を原作に、パリの漫画喫茶を舞台とする。日本のアニメ・オタク文化の世界進出の象徴みたいな作品で、作曲者は日本に暮らしていたことがあるという。

二〇一八年初演というが、もう今の日本だと『電車男』はもちろん、漫画喫茶も過去のものになりつつある。一つの時代風俗の記録という感じか。

コクトーの台本にフランス六人組が音楽をつけた《エッフェル塔の花嫁花婿》は一九二一年作で、一八九〇年代のパリが舞台という。エッフェル塔が舞台で、蛇腹のついた写真機、電報、蓄音機など十九世紀末の最新の風俗が登場する。

音楽は知っていても物語として観るのは初めてだったのでありがたい。これもモードの記録、という意味で《マンガ・カフェ》と似ている。

同時に、高い塔からの眺めとか写真機とか、江戸川乱歩の『押絵と旅する男』に出てくる浅草十二階と望遠鏡などと、距離感の狂いを利用したパノラマ的な幻想が似ているとも思った。『押絵と旅する男』は一九二九年発表で、一八九五年の浅草が主要な舞台だから、この設定も似ている。コクトーの台本は堀口大學が翻訳しているそうだから(年代不明)、あるいは乱歩はそれを読んでヒントにしたのかも、などと考えると愉しい。

五月六日(金)小さな煙突掃除人

新国立劇場の中劇場で「こどものためのオペラ劇場二〇二五 オペラをつくろう! 小さなエントツそうじ屋さん」。

イギリスの子供たちにオペラに親しんでもらうべく、ブリテンが一九四九年に作曲した、聴衆参加型の小品。ブリテン指揮でカルショーが録音しているので、舞台も観てみたかった。

親しみやすい作品。産業革命期イギリスの児童虐待、労働搾取の典型として知られる煙突掃除人の少年を、裕福な子供たちが救うという物語。

二日続けて短い舞台作品を三本観るというGW。オペラで三十分前後の長さだと、起承転結のうち転がない、一直線の展開になるのが共通していた。

五月九日(金)

観世能楽堂にて、銕仙会定期公演。

・能『忠度』観世淳夫

・狂言『舟船』山本東次郎

・能『胡蝶』鵜澤久

五月十日(土)

国立能楽堂の普及公演。

・狂言『簸屑(ひくず)』井上松次郎(和泉流)

・能『杜若(かきつばた) 日蔭之糸・増減拍子(ひかげのいと・ぞうげんびょうし)』種田道一(金剛流)

五月十一日(日)

矢来能楽堂で観世九皐会五月定例会。

・狂言『千鳥』大藏彌太郎

・能『蝉丸』桑田貴志(蝉丸:観世喜正)

五月十七日(土)色香も妙なり

セルリアンタワー能楽堂主催公演「能に親しむ‐観世流‐」。

・能『羽衣 和合之舞』関根祥丸

楽しみにしていた祥丸の『羽衣』。いやもう、絶品だった。

二〇一六年以来、今日が五回めの『羽衣』だが、こんなにもなまめかしい天人を観たのは初めて。

「御願円満国土成就、七宝充満の宝を降らし、国土にこれをほどこし給ふ」で、袂をふわりとたなびかせて宝を降らせた後、正先に出てゆっくりと身をひねる、そのとき斜め横顔になっていく面の、妖しいまでの美しさ。

そして松の上に浮かび、高空へ去るかと見えて、橋掛りを戻って、また近づいてきたときの、娟雅の美。「天つ御空の緑の衣、又は春立つ霞の衣」。

まさに「色香も妙なり、乙女の裳」。

まったく肉感的なものではないので、色気ではなく色香、としかいいようがない、そのなまめかしさ。

これはもう、浜辺でその舞を見上げる漁師は陶然となるだけだな、と納得。自分も、初めてこの能を見たときの感想を、またまた引用するしかない。

……その回る袖そのものが、高空で嬉しげに舞う天女の、遠い小さな姿のようにみえた。

やがて点になって、空に吸い込まれ、消える。

もはや何もない。一場の夢の終りに残った、現世の果てしなき青空。ただ見上げ続ける男。

しかしこの男は、そのあとも夕霞の空を見上げるたびに、天女が舞う美しい幻影を、はるかな高みに見ることだろう。その平凡な人生の、限りある生命のつきるまで。

舞を始める前、天人は言った。「世の憂き人に伝ふべし」。世を憂い、嘆く人に、我が舞を伝えよと。

素晴らしいものを見せていただいた。じつはこのところ、能に行ってもあまり心が動かないことが続き、もう厭きたのかな俺、とか思っていたが、まったくそんなことはなかった。

まさしく「世の憂き人に伝ふべし」。ただただ感謝。

話を変えて、少し前に届いた能楽専門誌『花もよ』。今度は長唄の七世芳村伊十郎(一九〇一~七三)若き日のSPを復刻頒布するという。『勧進帳』が特に聴きたいし、これが偶然ながら昭和十六年十二月八日の録音という情報を読むだけで、「演奏史譚」の血が騒ぐ。

五月二十日(火)

国立能楽堂の企画公演。

・狂言『布施無経(ふせないきょう)』山本東次郎(大蔵流)

・能 世阿弥自筆本による『雲林院(うんりんいん)』梅若紀彰

世阿弥自筆本は現行曲とは後半がまったく異なる。

駆け落ちに失敗、恋人の二条后(片山九郎右衛門)が兄の藤原基経(観世喜正)に連れ戻されていくのを、茫然と(夢で見ているかのように)見送る在原業平(紀彰)の背中が印象に残る。

五月二十一日(水)《カルメン》選挙

「レコード芸術ONLINE」で「初演150年《カルメン》祭り 150年目《カルメン》名盤選挙」の選者の末席に加えていただいた。國土潤一、岸純信両氏とともにそれぞれベストテンを選んでいる。

選挙といいながら、三人で重なる盤がわずかしかないのがすごい(笑)。自分としては、上位三つは公共性が高いというか、最大公約数的な「名盤」を選んだつもりだったが、それでも両氏と一つも合わない。あとの七つはさらに個人的趣味むき出しで、選んでいて愉しかった。

編集部セレクトの十点も、さらに混乱に輪をかける(笑)。国土さんがお書きのとおり、「《カルメン》は、聴く人の想いの数だけ様々な名盤が存在するという特異なオペラだ」。

「レコード芸術ONLINE」というより、「レコード馬鹿ONLINE」という気もしないではない……が、個人的にはこういう記事がもっと読みたい(参加できればなお嬉しい)。

五月二十四日(土)記憶と記録

「モーストリー・クラシック」7月号が発売された。

自分が今月書いたのは「一枚のディスクから 音盤時空往来」は「ソッリマの3種 ~チェロは冒険する」、特集「私の体験した名演奏」は「東京文化会館での二つのマーラー」、コレクターズ・アイテムは「ルノー・カピュソン R.シュトラウス作品集」

三本とも、いま自分が試みている「記憶と記録の立体的音楽体験」、実演と録音という二種の音楽体験を立体化させて考える方法に則ることができた上に、それぞれに時空の距離と、幽明の境の位置が異なるので、書いていて楽しかった。

どんな体験も、結局は自分の主観に過ぎないけれども、視座を擬似的に動かしてみることで固定観念を揺り動かし、少しでも相対化し、流動化させて、そこを漂流していたい、というか。そこでつかもうとする、藁のようなもの。

さまざまな猛者が伝説的な名演体験を述べている特集「私の体験した名演奏」で自分が選んだのは、ごく個人的な、一九八〇年と八一年の若杉弘とベルティーニ指揮のマーラー。死せる人々というシテの在りし日の姿を、四十五年前の記憶と録音を通じて、ワキにあたる自分が想う、いわば記憶と記録の複式夢幻能。

コレクターズ・アイテムは、ルノー・カピュソンやポペルカなどの生者と、小澤征爾という死者の共存。また、近年の東京・春・音楽祭で三回も聴けた、オリジナルよりもわかりやすく面白い《メタモルフォーゼン》の弦楽七重奏版を、数年前のザルツブルク音楽祭の物凄いメンバーの演奏によるライヴ録音で、ようやく自宅で聴ける。

「音盤時空往来」は、三月に来日公演を聴いたばかりのソッリマを、その新譜3種とあわせて語る、生者ばかりの複式現在能(こんな言葉はないけど)。ワキの自分ではなく、ソッリマのディスクが自由自在に古今東西の時空を駆けめぐってくれているのが、じつに嬉しい。

五月二十五日(日)マルセイユにて

「レコード芸術ONLINE」の特集「150年目の《カルメン》名盤選挙」が世に出たあと到着した、アンゲルブレシュト指揮フランス国立管弦楽団の《カルメン》全曲。

遅かりしデジレ=エミール!

予想通りいい演奏。もちろんセリフ入りのオペラ・コミーク版。マリブランは早い段階でプレスを止めてCD‐Rになってしまい、CDとCD‐Rが混じっているのが厄介で、これもわからないので長く買えずにいたが、来てみたらちゃんとしたCDだったので、とても嬉しい。(マリブラン後期の白ジャケは百%CD‐Rだと思うが、赤ジャケのうち初期はプレスCDなのに、途中からわからなくなる。ORFEOの再プレスがいつのまにかCD‐Rになっていたりするのと似ていて、困るのだ)

演奏以外に興味があったのは、これが一九四二年十一月九日、マルセイユでの放送録音であること。ヴィシー政権下のONFはパリからマルセイユに疎開していた。その時期の録音。マルセイユ時代の録音はわずかしか出ていない。

ONFがマルセイユに移ったため、代わりにドイツ軍の占領下で新たに結成されたのがパリ放送大管弦楽団で、そのシェフに選ばれたのがフルネ、という流れになる。

しかもこの日付は、パットン将軍を含む連合軍がヴィシー統治下のモロッコとアルジェリアへ上陸した、トーチ作戦開始の翌日。この影響で翌年三月にONFはパリへ戻る。というわけで、これも演奏史譚の血が騒ぐディスク。

五月二十八日(水)三十年前の伏線

大河の『べらぼう』を楽しんで観ている。ほとんど吉原の中で話が展開した時期は、個人的にはイマイチだったが、蔦重が本格的に認められはじめ、江戸市中が「外界」ではなくなってきて、江戸城内の動きとも確かな絡みが感じられるようになって、俄然ドラマが動き始めた。

寛政の改革という大苦難の向こうの、家斉の化政文化=町人文化全盛期への予感、もっといえばつながりを意識したものになる気配があるので、そのあたりの描き方も楽しみ。そうすると、再来年の御上先生、じゃない小栗上野の若き日にもつながっていく感じもする。

ところで、「つながり」ということで面白かったのは、第十九回だったか、家基を失い、子作りもあきらめた家治が意次に言う言葉――祖父の吉宗が虚弱な父家重を後継に選んで、次男の田安や三男の一橋を不遇にして恨みを買ったことが原因なのだから、自分の家系が絶えるのは仕方ないのだ、という意味のセリフ。

これを聞いた瞬間、往年(もう三十年も前だ)の大河『八代将軍吉宗』後半の最大のテーマが、家重(中村梅雀が圧巻の演技をした)を次の将軍とすべきかどうか、という吉宗(西田敏行)の迷いだったことや、そこに展開されたさまざまな場面、それらを一気に思い出した。

思えば『吉宗』は、綱吉(津川雅彦)の後継は誰になるかという話から始まって、さまざまな家の「継ぐのは誰か」を世代を移しながら、一年間やり続けたような物語だった(戦争はもちろん、チャンバラすらほぼなかった記憶がある)。

吉宗は紀州家の三男坊でありながら紀州藩主、さらには将軍家の家督を継いだ男だけに、世襲ばかりが選択肢ではないと知っている。一方で、その期待に翻弄され、応えられずに無念の死を遂げた人々が数多くいたことも知っている。

いったんは家重廃嫡に傾くが、紀州時代以来の股肱、加納久通(小林稔侍)の命懸けの諫言で断念する。そして、そうは決めたものの、凛々しく育った田安宗武(山下規介)の立派な姿を見て、これほどの息子を将軍にしてやれないという無念さに、吉宗が思わず泣きだしてしまうところは、ほんとうに名場面だった。

一方、あんな兄が将軍でいいのかと次兄宗武をたきつけて、二人とも家重に冷遇される結果を招く末弟の一橋宗尹(宍戸開。陰謀好きは初代からの一橋のお家芸らしい)。さらに吉宗が最も信頼した老中、松平乗邑(阿部寛)までもが宗武擁立派となったため、吉宗は彼を解任せざるを得なくなる。

吉宗が最終的に家重後継を納得するのは、最愛の側室(黒木瞳)から、家重様を将軍にすればその次は家重様の嫡子、あの聡明な家治様が継ぐのですよと、説かれたときだった。

そんな家治だけに、『べらぼう』でのかれの自虐のセリフは、ものすごく、重かった。『吉宗』全体を大きな伏線にしてしまい、それを回収してみせたようなセリフだった。

『吉宗』の最後には、乗邑に代わる俊英老中として松平武元(香川照之)が登場し、家治の養育係に任じられる。さらには若き田沼意次(小林健、小林稔侍の息子)も顔を出した。意次が、紀州から吉宗が連れてきた足軽上がりの旗本の息子で、優秀さを買われて吉宗の側役に抜擢された人物だったから。

つまり、足軽の家から老中へという、泰平の世ではあり得ないような意次の異数の出世も、吉宗のこれまた異数の将軍家相続がもたらしたものだった。すなわち将軍家治も老中意次も、吉宗の遺産。このことを意識すると、『べらぼう』の家治が意次を誰よりも大切にする理由の一端が見えてくる。

自分の息子に宗武をやらせたのに続いて、猿之助の息子と小林稔侍の息子にもいい役をやらせようという、多分に縁故採用的な意味もあった感じもするとはいえ(笑)、ともあれジェームス三木は、吉宗亡き後の日々へのつながりを、一年間の最後に描いた。

これらがはからずも伏線となり、三十年後の『べらぼう』で回収される、六十二年続く大河ならではの醍醐味。

『鎌倉殿の13人』と『北条時宗』や『太平記』の関係もそうだが、歴史の中のつながりと、現代日本における社会のつながりと、自分の人生の中でのつながり、役者の世代交代と継承など、いろいろな時間のつながりがからみ合って、まことに愉快。

五月三十日(金)《アルルの女》

毎年、なかなか面白い企画のある東京藝大の奏楽堂。今年度は一年間のカレンダーが作られて、先の見込みがたてやすくなった。藝大のサイトからPDFがダウンロードできる。

今年の「藝大プロジェクト」は《アルルの女》。

「演劇とオーケストラ、合唱による完全なかたちで、当時の演奏スタイルなども考証しながら挑みます」

劇音楽は、劇と一緒に聴いて初めてその魅力がよくわかることが多い。この作品についても、二〇二二年一月に東京芸術劇場で松重豊率いる俳優たちの朗読つきで聴いたとき、そのことを痛感した。

当時の可変日記に書いているが、無邪気な音楽が登場人物の苦悩とコントラストをなして、悲劇性を高める。これはセリフつきで観て、初めてわかったことだった。

今回は演出とドラマトゥルクの名前もあるので、舞台と演技がついた、本格的なものになるはず。ビゼー没後百五十年にふさわしい企画で、すごく興味があるのだが、十一月二十二日の十七時開始というのは、ペトレンコ&ベルリン・フィルの川崎公演、ノット東響のマーラー九番と重なり、とてもとても悲しい…。

行けないといえば、野村萬斎が石川県立音楽堂で続けている「萬斎の伝統芸能ラボ」シリーズ。今年は名作能『邯鄲』に、大人数が出る狂言として有名な『唐人相撲』と『ハムレット』まで組み合わせ、能とシェイクスピア、芥川龍之介の世界を融合させるという。

これも観てみたいが、六月二十一日はペルトコスキ指揮のN響がある日だ…。

五月三十一日(土)水の都と川の寺

バロック・ヴァイオリンの杉田せつ子さん主催のコンサート「ヴェネツィアの記憶」へ。

ヴィオラ・ダ・ガンバの森川麻子さんとチェンバロの辻文栄さんが共演で、前半はヴィヴァルディ、後半はタルティーニとヴェラチーニの作品を、それぞれの献辞や手紙などの朗読を交えて。

十九世紀ロマン派の人々もひきつけたタルティーニ《捨てられしディドーネ》と《悪魔のトリル》の物語性の強さと、なんとも複雑な思考をするヴェラチーニの対照が、とても面白かった。その難技巧を、杉田さんたちの心こめた演奏とピリオド楽器の響きで、五十席強の親密な空間で聴く心地よさ。ガット弦はやはり心が安らぐ。

未知の会場であるイデアレーブ イケガミは、東急池上線池上駅から徒歩十分のマンション付属の小ホールで、永田音響設計監修だけに音響もすっきりと抜けがよく、とても快適。

自分は、三方を東急線に囲まれた場所に育った元「東急もん」だが、池上線の久ヶ原より先の蒲田方面は、ほとんど記憶にない。池上駅も初めて下車。ここが池上本門寺の門前駅というのも知らなかった。池上線はもともと、蒲田駅からの本門寺の参詣客を目あてにつくられた。

五反田駅から久々に乗った池上線は三両編成。平らな直線の地上線路をひたすら走る。両側にはコンクリ製の柵と踏切が続き、隣の駅がすぐに見える。

本門寺前を呑川が流れている。昔の自宅のあたりの九品仏川(呑川の支流)は五十年前に暗渠になってしまったので、初めて来たのに懐かしい風景のような気がする。

呑川沿いには本門寺の支院のような寺が並ぶ。イデアレーブは、川沿いの寺の一つ、養源寺の脇にある。六時過ぎに終演。お心づくしのお茶とお菓子をいただいてから出ても、夏至が近いのでまだ明るい。「あじさいが咲きました」という看板に惹かれて、養源寺に入ると、あじさいが美しかった。

帰りは行きと逆に蒲田駅へ出る。地下鉄との直通化が進む東急線のなかで、四千ある櫛形ホームはもうここしかないはず。ひさびさに(たぶん半世紀ぶり)に見てみたかった。しかし池上線も多摩川線(かつての目蒲線の南半分)も三両編成なので、ホームは意外なほど短い。

帰路は多摩川線で多摩川駅まで行ってみる。多摩川駅の地下ホームに到着、地上のホームへ上がって、目黒線~南北線経由で帰る。

Homeへ