二〇一〇年

一月一日 新春ハイドン三昧

元旦。今日もCD三昧。

まずは年末に到着したネマニャ・ラドゥロヴィチの小品集を聴く。

ネマニャのヴァイオリンそのものは予想通り素晴らしい。ただ、ムード音楽風の弦楽五重奏の伴奏が微妙で、個人的にはピアノ伴奏で聴きたい気がする。しかし誰がいいのかとなるとまた難しい…。

次はルーデンス・トゥルクのヴァイオリンとオリヴァー・シュニーダーのピアノによるメンデルスゾーン作品集。一八三八年のヴァイオリン・ソナタ ヘ長調と、一八二三年のヴァイオリンとピアノと弦楽オーケストラのための協奏曲。

後者は十四才のときの作品だが、面白い。今年はホフシュテッター指揮のオルフェオ盤でも聴いた。十四才のメンデルスゾーンがつくった曲はシンフォニアの九~十三番など、名曲とはいえないにしても結構な魅力がある。

トゥルクの鋭い切り込みもいいが、やはりシュニーダーのピアノが俊敏に冴えまくっている。

ニケのドビュッシー初期作品集はひとまず後日のお楽しみにして、思わず惹きこまれたのが、リコーダーのボスグラーフのヴィヴァルディ協奏曲集。

どうも音質が苦手なブリリアントというのが引っかかって聴いていなかったのだが、これはいい。鮮やかな響きと素晴らしいスピード感。音質も聴きやすい。

ルーヴル宮音楽隊のチェンバリスト、フランチェスコ・コルティと共演したヘンデルのソナタ集が同レーベルから出ているので、一緒に買ったのだが、思わぬ収穫。ソナタ集も聴くのが楽しみ。

しかし、何よりも時間をかけて聴いてしまったのは、昨年末から聴き続けるノリントンのロンドン・セット。

ノリントン好きの私がいってもなんだろうが、これは掛け値なしの傑作セットだ。かめばかむほど味が出るという、近年のノリントンにしては珍しい(残念ながら)演奏。

かれの録音としては、ベートーヴェンの全集とベルリオーズのレクイエム以来の出来、といってもいいのではないか。

このセットのノリントンは、楽想によってかなり遅めのテンポをとるのだが、それがものすごく効果的。音楽のふところが大きいのだ。シュトゥットガルトの連中のうまいこと。

そこらじゅう、新鮮な発見に満ちた四枚。

ミュージックバードの「ニューディスク・ナビ」は二月一杯まで収録がすんでいるので、次は三月第一週。ここを勝手にウルトラ・ハイドン週間にしようなどと思ったり。フィゲイレドに、カザルス・クァルテットに、クリスティアン・ヤルヴィに、そしてノリントン。

グロース・ドイッチュラント師団というか、パイパー・カンプグルッペというか、JV44というか、松山三四三航空隊というか。

なんだか、こんなに素晴らしいCDばかり元旦にそろってしまって、逆にこれから一年がちょっと不安になる。

MXTVの番組を録画して観る。画面がかなり白い。正面の真下に今までなかったフットライトがあったが、あれが効きすぎのような…。

一月三日 湯島天神とその台地

このところずっと、元旦の初詣は近所の須賀神社に行き、もう一つはどこか有名どころに二日か三日に行くというパターンになっている。

今年は湯島天神。べつにどこか受験するわけではないのだが。

やはり受験生とその母父が多く、午後遅い時間なのに長い行列になっている。

並ぶのを面倒がった子供にヒスを起こし、「いいわよ。じゃ帰りましょう」と帰っていく母親。我慢もさせず自分がカリカリするところを見せてしまって、受験に勝たせることなんてできるのか? とも思うけれど、しょせんは他人事。

それから、あとで本堂で祈祷してもらおうという母親に、「名前呼ばれんのが恥ずかしい」といやがる中学生男子。

そうなんだよなあ、思春期の男子って自意識のバランスが取れなくて、そんなことが妙に恥ずかしかったりするんだよなあ、と懐かしくも微笑ましい。

ともあれ並んでいる人たちの感じは、全般に好ましかった。

去年は神田明神に行ったが、湯島天神はそこから近いのに、参拝者の雰囲気が異なるのが面白い。こちらは文京区風、山の手風とでもいうか。

湯島台というのか本郷台というのか、地続きの台地の上にあるのに、神田明神が千代田区、湯島天神が文京区と分れるのには、それだけの意味があるらしい。

もともとの神田明神は大手町、平将門の首塚近くにあったそうで、沖積層の低湿地の神様である。湯島台の台上に移っても氏子は低湿地の人たちだし、その気質は変わらないのかも。

湯島天神に話を戻すと、境内が意外に小さい。江戸時代からこの区画だったようだ。つまり、大きな神域ではなく、この小さな一角だけが「聖地」だった。

地形を眺めるとなるほどと思う。この台地の東北側は、不忍池のある低湿地。つまり、縄文時代には入り江だった場所で、そこに張り出した陸地の角に、湯島天神がある。

まさしく御崎、岬の聖地。ということは縄文遺跡もあるのだろうかと思って、帰宅後『アースダイバー』の地図を見てみると、やはりその通りだった。

今まで行った場所でいえば、代々木八幡と同じようなもの。

こういう縄文遺跡のある場所が、天神とか八幡とか、比較的新しい神様になっているのも暗示的。もともと古い聖地として認識されていて、誰を祀ったのかはあとからきた話なのだろう。

いまの神田明神の場所も、すぐ北側が入り江の入口で岬の位置にあたるから、明神が移転してくる前から、すでに何らかの聖地だったのではないか。

湯島の花街の跡も面白かった。

湯島天神のある高台から不忍通りまで西から東へ下る坂の途中に、ラブホテルやら料亭(料理屋)といった、「花街のなれのはて」が並んでいる。

このあたりは、江戸期には中間など幕府の下級奉公人の居住区だったから、明治以降に花街にされたものだ。

やはりここでも花街は、円山町や神楽坂、荒木町と同じく、坂の高低差を利用して人工的につくられている。そして坂下の低湿地は池之端や広小路まで続く、自然発生的な飲み屋街。円山町と宇田川町などの関係と同じだ。明治・大正期の「三業地」づくりの鉄則を、ここでも確認する。

ただ、湯島の坂は東に向いているせいか、妙に広々として明るく、他の三業地跡にある、暗く入り組んで湿った雰囲気は少ない。

ところでその東西の坂(というよりもきつい階段)の一つは実盛坂という。平家物語に出てくる老武者、斉藤別当実盛の塚だか家だか「首洗いの井戸」だかが坂の下の南側にあったとする伝説があるそうだ。

実盛は埼玉県の妻沼あたりの長井の庄を拠点としたのだから、史実性は低そうだ。しかし、茨城県の岩井を拠点とした将門の首塚(の一つ)が遠く東京の大手町にあるのと、民間伝承として形が似ている。ともに低湿地にあるのも面白い。弥生や古墳時代以降の「聖地」のあり方なのかもしれない。

各地にあるさまざまな首洗いの池とか井戸とか、戦死した勇者の首を洗う水場の伝承がどんな位置にあるのか調べてみたら、何か見えるのかも。山の手の焼場が谷間奥の水源にあることを思うと、弔いと水源の関係は深い。

それにしてもここから北の本郷台、向ヶ丘、上野の山付近はほんとうに洪積台地と沖積低地が正面衝突したような場所で、高低差が急で大きい。

こうして行ってみると、今の東大農学部の場所にいた一高生が、『嗚呼玉杯』で「栄華の巷低く見て」と歌ったのは比喩的な表現ではなく、実際に根津の遊廓跡や池之端仲町などの歓楽街を見下ろす位置にあったからだ、ということが実感できる。それに、戊辰戦争で官軍が前田屋敷にアームストロング砲をすえて上野の山の彰義隊を砲撃したのも、低湿地をまたぐ格好になって、当然の配置だということも。

やはり東京の高低差は面白い。少し暖かくなったら、続いて根津遊廓跡や鴬谷や下谷万年町など、上野付近の「谷町」の悪所跡めぐりをしたいと思った。

一月八日 神田明神と成田山、団十郎

湯島天神詣のことで知人と、

「日本の有力な神社って、天津神と天皇家の祖先神以外はオオナムチ以来、ほとんど怨霊神では」なんて話になった。

いうまでもなく天神は菅原道真、明神は平将門。死後あるいは生前に平安時代の藤原政権を脅かした人々である。ほかにも平安時代は怨霊神のオンパレードだし、より古いオオナムチなど国津神も、きちんと祀らないと祟るという印象がつよい点で、怨霊神の元祖だ。

そんなことをネットでダベっていて、目に留まったのがウィキペディアの「神田明神」の「伝説」の項にある一節。

この神田明神を崇敬する者は成田山新勝寺を参拝してはいけない事と云われている。これは当時の朝廷から見て東国(関東)において叛乱を起した平将門を討伐するため、僧寛朝を神護寺護摩堂の空海作といわれる不動明王像と供に現在の成田山新勝寺へ使わせ平将門の乱鎮圧のため動護摩の儀式を行わせた。即ち、成田山新勝寺を参拝することは平将門を苦しめる事となるので、神田明神崇敬者は成田山の参詣をしてはならないとされている。

神田明神と成田山が不倶戴天の関係にあるなんて話、恥ずかしながらまったく知らなかった。

あらためて「弘法大師」という存在の凄さを感じる。怨霊を抑えられるほどの超自然的な力をもつ「科学」真言呪法を体現する超人。と同時に、なんとも古代的な宗派とも思うが。

気になったのが、歌舞伎の市川団十郎のこと。成田屋という屋号が象徴するように、元禄年間に活躍した初代の団十郎は成田近くの出身で、成田山を篤く信仰するだけでなく、芝居でも不動明王にたびたび扮し、その化身となることで、江戸での成田山人気の旗振役になった。

これもネットで知った情報だが、このとき江戸市内で成田山信仰の中心になったのは深川の永代寺で、成田山からここまではるばると御本尊が運ばれて「出開帳」をするのに時期を合わせて、団十郎が不動明王を演じたそうだ。

ここからは根拠のない私の想像だが、ということなら将門と新勝寺の由来は由来として、神田明神と成田不動の対立をあおったのは、神田と深川の、町人どうしの対抗意識なのではないだろうか。

家康の江戸入部早々からの町人地としての伝統をもつ神田っ子にしてみれば、深川の賑わいなど、

「川向うの新開地の連中が、田舎の神様かついで浮かれてやがる。てやんでェ。明神様の仇なんぞ拝んでたまるかい」

というところだろう。

江戸三大祭といえば神田祭と山王祭の二つは必ず入るが、残り一つは深川八幡祭と浅草三社祭のどちらを入れるか、意見が分かれるという。深川も浅草も江戸城から遠く、繁華街としての歴史が浅いからだろう。

もちろん、新開地だからこそ荒っぽく猥雑な活気に富むわけで、代々の市川団十郎は、深川、ついで浅草の二つの新開地の活力と経済力を象徴する大衆的人気者だったといえるのでは。そういえば浅草寺には九代目の『暫』の像がある。

想像は想像として話を戻すと、では団十郎やその一門は、神田明神との関りを避けるのだろうか? 神田明神下に住む銭形平次の役を市川家の役者がやることは、じつはあり得ないことなのか?

歌舞伎での将門は、すでに死んで悪鬼怨霊と化している話が多いらしい。代りに妻や遺児が妖術を用いてその怨みを晴らそうとするが、主役のヒーローに倒される。将門は怨念が肉親によって継承されているだけの、観念上の敵役にすぎない。生身の将門を演じることを避けている気配があるのが面白い。

将門が主役の大河の『風と雲と虹と』にも、歌舞伎役者は一人もいなかったような気がする。

真山青果は新派で上演するために一九二五年に『平将門』を書いており、一九六〇年に前進座が改編して上演したこともある。前進座にとっては、毛沢東の革命理論風に農民起義の英雄として、将門をとらえなおすというアカい意図のほかに、市川宗家がやれない芝居をやる、という意義もあったのかも。

一月九日 「振り向くな君は美しい」

国立競技場に、全国高校サッカー選手権の準決勝を観に行く。

ここ数年、高校とクラブチームが合同で戦う、高円宮杯の準決勝を同じ会場で十月に観ている。今年のプレーはとても面白くて、人の少ない客席で気楽に、わずか千円で見るには申し訳ないようなものだった(十月十日の欄参照)。それでもっと観てみたくなり、ならば伝統ある正月の高校サッカーの準決勝の雰囲気も知っておきたくなった。高校サッカーでは国立競技場で行うのは準決勝と決勝と開幕戦だけで、ここで戦うことは格別の栄誉とされているのである。

また、今年の高円宮杯では高校チームがすべて敗退して準決勝にはいなかったので、レベル低下がいわれる高校チームのサッカーを、素人なりにクラブチームと比較してみたいとも思った。

ナマで観戦したのは、第一試合の山梨学院大付属と矢板中央のみ。日差しの強い暖かい日だったとはいえ、下半身をジーンズだけにしたのが失敗。寒さで膝が笑いそうになったので、次の青森山田対関大一高は家に帰って、テレビ観戦。

この数試合だけですべてを判断することなどもちろんできない。だが、高円宮杯の横浜Fマリノス対三菱養和の一戦にくらべると、見た目の面白さが一段落ちるという印象は否めなかった。

ピッチ全面を広く使い、人もボールも大きく動いてつながって、意外性と爽快感にみちていたクラブチーム同士の試合に対し、今日の試合はボールがつながる快感が少なかった。狭い範囲内でゴチャゴチャして、ピンボールのように選手に当ったり転がったりする場面が大半なのは、正直面白くない。

山梨の二点も、ゴール前のピンボールでボールが跳ねているうちに入った感じで、草野進が野球の本塁打を形容していったところの「観客を一瞬に置き去りにしていくような」、呆然とさせられるシュートの快感は少なかった。

両軍がつくる小さなボックスにしばられず、自在に抜けだしたり切り裂いたりできる攻撃のタレントがいない、ということなのか。

近年は小学生の年代からクラブに人材が集中し、ユースチームに進めずにあぶれた選手が高校に行く、という状況だそうだ。もちろん、高校で飛躍的に伸びて年代別の代表に選ばれる選手も、青森山田のボランチ柴崎を筆頭に何人かいるのだが、かつての高校サッカー全盛期にくらべて層が薄いことは避けられない。

今日の四チームのうち、高円宮杯では青森山田のベスト十六が最高で、矢板中央はその予選の関東プリンスリーグで負け越して二部降格、山梨学院と関大一高は参加していないという状況に、そのまま反映されていたようだった。

テレビで観た二試合目は、ロスタイムを含めた最後の数分間で、関大一高が二点差を追いついてPK戦に持ちこんだ。こうした劇的な展開は甲子園同様、高校生の年代だけが放つ輝きで、高校サッカーの醍醐味これにありという試合。その後のPK戦も、三本止めて勝った青森山田のキーパー櫛引は凄かったし、興奮させられた。

これが大観衆のいるコクリツが生む、マジックなのかも知れない。

だが冷静に考えてみると、両軍で十人蹴って五本しか入れられない、それもキーパーがコースを読めば止められる程度のシュートが大半というのは、どうなのだろう。

高円宮杯もPK戦だったが、あのときは両軍十本のうち入らなかったのは三本だけ、しかも外した理由も異なった。

うち二本はバーにあてて外したものだった。キーパーに方向を読まれても止められない位置と強さという厳しさを求めて、結果的に外した。それを延長まで戦って消耗した体力で、なお蹴ろうとしたのだから、大した意志と自負だと思う。もう一人は遠藤のコロコロを真似しようとして機を逸し、正面に蹴ってしまったのだが、これも結果はともかく、魅せるサッカーを求めたプレーだった。

だが、観客数に関しては高校サッカーが五、六倍も多く、学校の応援団は大勢で賑やか。

山梨学院にはチアリーダーもブラスバンドもいた(ここは野球も強くて応援しがいのある学校だけに、応援団も人が集まるのに違いない)。

勝っても負けてもスタンドの一部を埋めたかれらが迎えてくれるわけで、これはクラブチームでは味わえない充実感。高校サッカーを一つの到達点と考えるなら、これでいいのだろう。

テレビ中継などマスコミの注目度も、クラブチームとは段違いだ。

そんな歓声はプロになってから浴びればいい、騒がれるのはむしろ本人のためにならない、ユースは成長の過程の、時期の一つにすぎないというクラブの考え方にも、一理あるとは思うけれど。

最後はちょっと居心地が悪かった。

試合後の三位表彰式に続き、競技場全体に、大会歌『振り向くな君は美しい』(日テレの高校サッカーの番組で流れるあの歌)が流れるのだ。敗者に向けた歌だから、いま負けたばかりのチームの表彰式にはぴったりではあるのだが、これがなんとも気恥ずかしい。

阿久悠と三木たかしの一九七六年の歌で、読売新聞主催で主会場を大阪から東京に移したその年の大会から使われているらしい。歌詞といい曲調といいアレンジといい、もろに青い三角定規の『飛び出せ青春』主題歌などに似た、七〇年代の青春ソング。勝者ではなく敗者の美しさを称えるという感覚は、まさにあの時代の青春ドラマの世界。

日テレの学園ドラマは大好きだったけれど、その世界観が三十年後の現実界に響くのはどうにもずれた感じで、自分には正視できない。

高校野球の歌なら『栄冠は君に輝く』はもちろんのこと、『振り向くな君は美しい』と同じ阿久悠が翌七七年につくった『君よ八月に熱くなれ』も、べつに照れくさくない。

これらは行進曲だから、土俗的、原始的で時代に左右されない昂揚力で、恥ずかしさなど吹っ飛ばしてしまうのか。

ところが『振り向くな君は美しい』だと、七〇年代後半の一種いじけた気分に加えて、当時の日テレが他局よりも強く発散していた、「アメリカのショービジネスの影響と古い和風とが、まだらに混じっている昭和日本の興行界」の気配をいまに甦らせてしまう(いま思えば当時の「一種いじけた気分」も、ヴェトナム後のアメリカから輸入したものだった)。それが歴史の中に去ることをよしとせず、中途半端に現世に留まっているから、気恥ずかしい。

この大会歌の古臭さが、全国高校サッカー選手権自体が時代後れになりつつある状況と、妙にリンクしてしまった。

国立競技場そのものも、サッカー場としては時代後れで、聖地にはなりきれていないし…。

「振り向くな昭和は遠くなりにけり」

ところで、いまどきの子供の名前シリーズ。というか、私と同世代の親がつけた名前シリーズ。

山梨学院大附属には加部未蘭(かべみらん)というフォワードがいた。ACミランにちなんでのもの。負傷の影響で最後の二十分ほどしか出てこなかったが、ガタイがよくスピードもあり、二年生なので来年が楽しみな好選手。

また、すでに敗退した広島観音には、竹内翼というフォワードがいたそうだ。もちろんあの『キャプテン翼』。

この人の両親は徹底していて、かれの兄は「達也」といって野球をやり、姉は「梢(こずえ)」というが、バレーボールではなく陸上をやっているという。

それにしても、こういう名前の選手がちゃんと強豪チームでフォワードなど、目立つ位置にいるのには感心する。

考えてみれば、その競技に関してよほど傑出していないかぎり「名前負け」の印象を自他ともに感じてしまうだろうから、ほかの競技に移ったり、止めてしまったりするのかも知れない。

つまり、名前負けしない選手しか、残れなかったのかも。

ずいぶんときつい賭け、という気が。

一月十四日 カッレくんが来た

数日前にネットでダベっていて、ふとしたことでバラの話題になったのだが、途中で本題とは無関係に、当方の頭に突然勝手に思い浮んだことが一つ。

――「白バラ赤バラ」とくれば、「カッレくん」だよなあ。

『名探偵カッレくん』。

小学三、四年生のころ岩波少年文庫で読んで、大好きだった三冊シリーズの少年探偵物。「五・六年生以上向け」とあったのを、「まだ難しいかも」などと怯えつつ読んで、夢中になった。

スウェーデンの児童作家、リンドグレーンの作品。この作者というと『長くつ下のピッピ』シリーズが飛び抜けて有名だが、自分にとってはカッレくんと、あとは『やかまし村』シリーズである。

主人公カッレは名探偵に憧れる少年。ほかに男女二人の友達と一緒に「白バラ軍」を組んで、ライバル三人の「赤バラ軍」とバラ戦争ごっこをするのも、かれの重要な生活である。

そして偶然に本当の犯罪に巻き込まれ……という話なのだが、何より気に入っていたのは、バラ戦争ごっこの描写だった。東京郊外の住宅地にはありえない、高く古い石壁と、木の扉と塀の街に展開されるそれにとても憧れた。

バラ戦争という不思議に優雅な名前自体、これで知ったのだった。

小学校の頃以来、読みかえしたことはないのだが、数年前にもいちど思い出したことがあった。

引越をしたときに処分してしまっていたので、買いなおそうと思ったのだが、ネットで検索しても絶版で、古本もなかった(子供向けの本は傷みが激しく美品が少ないため、状態に神経質な人が多い日本の古書界では、まともには取り扱われない。たまに出ても高価になる)。

ところがあらためて検索すると、素晴らしいことに三年ほど前に三冊とも復活していたらしい。欣喜雀躍して注文、今日届いた。

新版は昔の箱入のハードカバーから、ソフトカバーになっている。そして何よりもあの、少年文庫独特のくすんだ青や緑、赤の単色の表紙の雰囲気が好きだったのだが(いかにも夜中に抜けだして冒険している、という雰囲気だった)、これも白表紙の色刷に変っている。

とはいえ、表紙絵と挿絵は懐かしい、昔のまま(いま見るとエーヴァ・ラウレル画とあるから、原作の流用らしい)。特に二冊目の『カッレくんの冒険』と三冊目の『名探偵カッレとスパイ団』の表紙の、この画だ……。

カッレ、アンデス、そしてエーヴァ・ロッタ(この女の子の、二語の名前というのが当時は不思議でならなかった。いまこうして書いていても、泣きたくなるくらいに懐かしい)。

ネット上の読者の感想などを読むと、どうやらずいぶん長いこと絶版状態だったらしい。復活させたのはきっと、自分も子供時代に親しんだ記憶をもつ編集者なのではないだろうか。

新版には、映画監督の山田洋次が一文を寄せている。助監督時代にカッレくんを映画化したくてシナリオ化したこと、許諾を得ようとしてうまくいかなかったこと、そして五十年後のいまも、映画化の夢をもっていることが書いてある。

『寅さん』の場面設定の一部は『カッレくん』から借りた、という驚きの一言もあるから、かれの思いは本物だ。

さらに、知人から教えられたのだが、早川書房から数年前に邦訳が出たスウェーデンの作家スティーグ・ラーソンのベストセラー推理小説『ミレニアム』三部作の主人公は、カール・ミカエル・ブルムクヴィストといって、カッレくんと同じ名前を与えられているという。

すっかり忘れていたが、カッレくんという奇妙な響きの名は、カールの愛称なのである。また、今回買ってみて知ったことだが、『名探偵カッレくん』の原題は『名探偵ブロムクヴィスト』というのだ(でもこれは、少年探偵だとはっきりわかる邦題の方が、個人的には好き)。

ともあれ、買っただけで安心してはいけないので、近々に読むつもり。いずれは『ミレニアム』も。

一月十五日 遥かなる山元村

佐野眞一の『遠い「山びこ」─無着成恭と教え子たちの四十年』(新潮文庫)を読みおえ、今井正監督の映画『山びこ学校』をみる。

前者は一九九二年に公刊されたドキュメンタリー。副題のとおり、作文集『山びこ学校』に関った人々、特に山形県南村山郡山元村の村立山元中学校の教師として文集を指導した無着成恭と、その生徒四十三人の人生を追いつつ、『山びこ学校』のなりたちと、その後の四十年間を丹念に掘り起した労作。

生徒は昭和十年四月から翌年三月までの生れで、中学で無着の担任の下で学んだのは二十三年四月から二十六年三月。

GHQによる学制改革で新制中学が生れて、二年目にあたる。戦前なら大半が小学校を出ただけで働いていたはずが、改革により就学期間が三年延長された、戦後民主主義教育の第一世代に属している。一年上の昭和九年生れに、よくも悪くも血気盛んな言論人が少なくないことを思うと、かれらはまさに新時代の申し子だったといえる。

生徒の綴方(作文)をまとめた文集を学内で発行しはじめたのは二十四年七月で、その一編、江口江一の「母の死とその後」が文部大臣賞を受賞して教育界の話題となったのが、二十五年十一月。それらの抜粋が『山びこ学校』として一冊にまとめられて出版されたのは、ちょうど生徒たちが卒業する二十六年三月。

学制改革が実施されたばかりで、学校体制が固まる直前の混沌期に生れた、みずみずしく力強いこの本は、二年間で十二万部というベストセラーになる。

背景にあるのは、山村暮しの絶対的な貧困。朝から晩まで真面目に働いても金が残らない、どうにもならない貧困。昭和の末には大方は解消される絶対的貧困が、まだあった時代。

山元村の大半を占める山林には農地改革の恩恵も及ばず、地主と小作の搾取関係が戦後もそのまま続いていた。自作農の耕地も猫の額で、収入は限られる。

その勤勉と貧困の生活を、子供の素直な濁りのない目でしっかりと見すえ、懐疑を感情論や印象論に偏らせないために数量的に把握し、綴方に記録する。

この客観的な把握が、貧困や格差を解消するための第一歩となる――なるはずなのだが、それは当然、親などの大人にとっては都合の悪い欺瞞や、恥ずべき事実を露にする。しかも『山びこ学校』として出版されたことで、全国にまで知られてしまうことになった。

親たちが「貧乏綴方」と呼んで嫌がるそれを指導した無着成恭は、共産党員ではなかったが、保守的な農民にとってはアカそのものだったろう。対して無着の方も、戦後民主主義教育の旗手という村の外からの遇像化の声に応えようとするうち、村から浮いた存在になっていく。

結局、村の教育委員会から辞任勧告を受けて、『山びこ学校』出版三年後の二十九年春に退職。東京に出て、駒沢大学仏教学部に学ぶ。

そして卒業後の三十一年春から、吉祥寺の私立明星学園の教師となる。マスコミで活躍する教育タレントという一面が拡大するのは、この明星学園時代。

一方、子供たちも成長するにつれて、現実の困難に直面していく。転校生一人を除く四十二人の卒業生のうち高校に進学したのは、男子四人のみ。そして早世した五人を除いた三十七人のうち、四十年後にも山元村に留まっていたのは、わずか五人。他はみな、生活の場を余所に求めるしかなかった。

それは日本の政治社会が第一次産業をなおざりにして、二次と三次に重点をおき、経済大国の道をかけのぼった――それ以外に敗戦後わずか四半世紀で絶対的貧困をほぼ撃退し、有史以来初の一億総中流意識を現出させる方法などなかったのだから、当時としては正しい選択だったと思うが――高度成長の時代の縮図、そのものである。同時に、左翼が存在基盤を失い続ける四十年間でもあった。

映画の方は『山びこ学校』出版前から企画が開始されていたが、二十六年十月に山元村で撮影開始、出版から十四か月後の二十七年五月に一般公開された。

冒頭の画質音質が悪いのにびっくり。どうやら、こんなプリントしか残っていないらしい。独立プロは弱小で原版散逸の危険が高いから、仕方ないのだろう。

製作には、脚本を書いた八木保太郎のプロダクションと、日教組が共同で名を連ねている。

佐野本によると、八木は当初二百万円しか資金を用意できなかったが、県教組経由で山形県に働きかけ、六百万円を借り出すことに成功した。といっても県が直接に出資することはできないので、県の口利きで荘内銀行が県教組傘下の学校生協に融資し、それを八木プロが無担保で借りる、という迂回方式だった。

さらに、行政とは対立関係の日教組に対しても協力を仰いだ。日教組は全国五十万の教職員に一人十円のカンパ指令を発し、総計五百万を出資した。

八木プロと日教組の連名になっているのはこのためで、そしてこれは、体制側と日教組が呉越同舟の形で協力したことの証でもある。この作品のために設立された、山形県知事を会長とする後援会には、常任理事に県総務部長と県教組委員長という、行政と教組の実力者がともに顔をそろえていた。

佐野によると、この頃は行政当局と日教組の溝が深まる直前の、一種の無風状態の時期だったという。だからこそ呉越同舟が可能になったのだが、それだけこの題材が魅力的であり、また、左右どちら側からも、利用価値が高いと見なされたためでもあった(後援会をとりしきった県総務部長と県教組委員長の二人が、のちに国政選挙に打って出て、それぞれ自民党と社会党の代議士になりおおせたという事実は、じつに象徴的だ)。

この無風状態下の呉越同舟の話、三年後の『ここに泉あり』が同じ方式を群馬で再現しようとして失敗し、行政側の援助を得られずに挫折の危機に瀕したことと較べると、とても面白い。

さて映画の中身だが、木村功演じる無着成恭以下、生徒まですべて実名で登場するのにもびっくり。『ここに泉あり』は仮名だったのに、こちらは遠慮なし。

山元村にロケ隊が乗り込み、無着はもちろん、村民や中学の全面的協力でつくられた映画は、すべてをできるかぎり、現実に即してやろうとしたのだ。教室のセットを山元中学の雨天運動場内につくり、在校生が生徒役で参加し、無着がつねに立ち会う形での撮影で、生活綴方運動そのままのリアリズムなのである。

しかも脚本の八木は「『山びこ学校』は無着の花の部分で、映画では、それを咲かせた幹の部分を描き出したい」と考えて、無着の日記をもとに、綴方の背景にある生徒の家族の姿、生活、さらに無着の両親(滝沢修と北林谷栄が演じている)なども、きれいごとではなくリアルに描いていく。綴方が生徒の家庭に起した軋轢など、佐野本に書かれている出版当時の問題は、ほとんどがこの映画のなかで、すでに描かれている。

プライバシーなんて概念のない時代だから可能だったのだろうが、文章よりもよほど直接的なイメージ形成力をもつ映像でこれをやったら、たとえ公開期間は短くとも、「再現」という映画の虚構――それはやはり虚構なのだ――が、現実を上書きすることになりかねないのではないか。

『山びこ学校』が、その創造者であるはずの教師と生徒の以後の人生を、その強すぎる影響力によって逆に呪縛していくこと――これが佐野本の主題だ――に、この映画はかなり力を貸しているように思えてならなかった。

映画の強調点として目をひいたのは、「おひかり様」なる地元の新興宗教を、迷信としてつよく排除しようとしていること。そういえば「迷信」という言葉自体、かつてはよく聞いたのに、最近はあまり耳にしない。左翼性が強かった時代ならではの言葉なのだろうし、また、左翼と新興宗教の対立が根深いもので、そのために後者が保守政党と結びついていく因果関係を、あらためて思う。

モノクロ画面の効果もあって、役者はみなそれらしく見える。主な子役は東京からわざわざ山元中学に転校して参加したそうだが、なかでも藤三郎役の子供はいかにも賢く沈着、リーダーシップと存在感を持ち、なるほどこれが「級長」なる人種かと、納得させられる(それだけに、実在の佐藤藤三郎が成人後も山元村に残り、儲からない農業を懸命に続けつつ文章を書き、ついには無着に対する、最も辛辣な批判者になっていくという現実の重さが、ズシリとくる)。

無着役の木村功も、純朴明朗で無邪気な若さと、強い説得力をもつ情熱的理想家という役柄に見事になりきっている。

面白いのは、その教師像が日本テレビの学園ドラマの熱血教師たちと、妙に似ていること。熱血漢で着飾らないが汗臭さのない爽やか系で、無私無欲で、異性に対する勘だけ変に鈍いとか、そっくりなのだ。どうも、この木村功の無着を原型にしたような気がしてならない…。

一月十八日 平河天神の由来

東京FMでミュージックバードの番組収録をおえ、近くの平河天満宮に行く。

東京で天神様といえば、年始に行った湯島天神、小学六年のときだったか母親に連れられて行った亀戸天神、この二つが有名で規模も大きい。それに較べると平河天神はマイナーだが、ここも霊験あらたかなのだそうだ。

付近が平河町という地名なので、そこから平河天神なのだろうと思い込んでいたが、由来をみると逆らしい。この神社が慶長年間に江戸城東北の平川門外からここに移されてきたので、貝塚という地名を平河町に変えたのだそうだ。

旧地名が貝塚とは嬉しい。やはり縄文時代の遺跡跡に神社があるのだ。ビルに囲まれていて、あまり高地っぽく感じないのだが、南の永田町に向かって緩やかな坂になっており、下は沖積層の入江だった。神社の東側の通りをおりた、いまの首都高の三宅坂ジャンクションと最高裁にはさまれた三角の土地は、江戸時代には谷町と呼ばれていて(出たぞ谷町。もちろんこれも消えた地名)、たしかに低い。また、神社の西には貝坂という坂があって、旧称を残している。

それから、移転前の神社のこと。大元は、太田道灌が古い江戸城内の北側につくったのが始まりだという。平川門の南の皇居東御苑に天神堀や梅林坂など、いかにもそれらしい地名があるが、どうやらその近くにあったらしい。

それが家康時代になって城郭を拡張、その付近まで本丸としたために、平川門外に移された。さらに、本丸の北から東側をまわり南の日比谷入江(当初は丸の内のあたりまで海だったのだ)に注いでいた、その名を平川という大河の流れを東に向け、最終的には日本橋川と神田川の二本にとつけ変えてしまう数度の大治水工事の過程で、もう一度移転させられて現在の位置になったのである。

初詣がきっかけで、神田と深川など、江戸の町ごとの新旧の差に興味が出てきた。なんとなく、幕末の江戸の規模のことしか頭になかったのだが、三田村鳶魚がいう通り、それは二百五十年にわたって発展を続けた結果であって、その過程にはさまざまな変化がある。偶然にも平河天神は、草創期の江戸の段階的発展を反映して、この地にきた神社だった。

太田道灌時代の天満宮が、江戸城内のどんな場所にあったのか、近々に見に行こうと思う。

一月十九日 恩師の訃報

中学校時代に国語を教わった山本先生が、昨年七十九歳で亡くなられていたことを友人から聞く。

丸顔で眼鏡、穏やかな人柄で生徒から親しまれた先生だった。うちの中学のことを最も古くから知る一人で、ときどき授業の本筋から外れて話される挿話や雑談に温かなユーモアがあって、それを聞くのが楽しみだった。

北杜夫の『どくとるマンボウ青春期』も教えてくれた。私が憶えているのは、学生が教師をからかう話。

教師が授業に行くと教室は無人。「寒いので七番教室に移ります」と黒板に書いてある。急いで七番に行くとやはり無人。「都合で三番に移ります」とある。この調子で、生徒のいる教室を求めて学校中をさまよう教師を、生徒たちは屋上から眺めている、というやつだ。

これを先生の語りで聞くとさらに愉快で、先年松本高校校舎を訪れたときは、まず屋上をさがしてしまった(じつはこの校舎はすべて三角屋根で、平らな屋上なるものはなさそうなのだが)。

友人にも、先生の話をきっかけに大好きになり、文庫本をたえず持ち歩いてボロボロにして、すでに七、八冊は買いかえたという猛者がいる。

杜甫の「国破山河在 城春草木深」を扱ったときも忘れられない。終戦直後に真夏の緑がまぶしいのを見て、「クニヤブレテサンガアリ」とはこういうことかと痛感したという話を、妙に鮮やかに憶えている。お年を考えると敗戦の頃十四歳前後で、授業を聞く私たちと同年齢だったから、強く共感を誘う何かが、その語りくちと表情にあったのだろう。

定期テストのとき、用紙の最後に問題に見せかけて「落ちついてゆっくり考えてみましょう」みたいなアドバイスが必ずついていたのも、よき思い出。

いまはご冥福を願うのみ。

一月二十日 貝塚の青松寺

午後からジャパンアーツの新春懇親パーティ。なぜか私のような者にまでお声がかかったので、ホテルオークラへ。

ある人に、

「可変日記、ときどき読むんですけど、音楽の話があまり出てこないで、戦争の話とか延々と続くじゃないですか。ああいうの、別のブログにしてくださいよ。CDとかの話が読みたいんですから」

といわれる。

コーヒーを頭からかけてやろうかと思ったが、ま、他人にしてみれば欲しい情報しか欲しくないのは、普通だ。ブログで特定のテーマに関係した日記だけを拾い読みできるシステムがあるのは、読み手にとっては不要なテーマも多いから、ということだろう。

書く方も読む方も、誰もがさまざまな趣味をもつ。だがクラシック関係の物書きのサイトには、CDや演奏会の情報や感想、業界のゴシップに集中してほしいという考えは、閲覧者にとって当然のことかも知れない。その方が有用だからだが、うーん……。

三時頃に失礼して、暖かいのでホテルの東南を散歩することにする。行くときは反対の溜池山王駅から登っていったのだが、オークラの建物は尾根から東南側の斜面にあり、特に宴会場は斜面の下方なので、虎の門駅からの方がはるかに近かったと気がつく。

徳川秀忠夫人お江を荼毘に付した場所とされる、我善坊谷という谷を見ようと思ったのだが、ちゃんと調べず適当に歩いたため、江戸見坂というずっと北側の坂を通り、谷間の桜田通りまで降りてしまった。

このあたりの高低差はきついので、また登る気にはなれない。しかたなく神谷町駅から帰ることにしたが、歩く途中で案内の看板を見たら、東側の山に、愛宕神社と青松寺があると書いてある。

青松寺って、市来竜夫と吉住留五郎の碑があるとこじゃないか、こりゃいいとこに来たと急に元気が出て、行先変更。

市来竜夫とはインドネシア独立戦争で独立軍に参加して戦死した旧日本軍軍属で、『快傑ハリマオ』の主人公大友道夫のモデルだと、私が推測している男だ。

青松寺は東京タワーの近くだと思い込んでいたのだが、愛宕山の一角だった。

だがここにもいきなり行ったため、結局、顕彰碑は発見できず。

それにしても、青松寺は面白い寺。

戦前は、爆弾三勇士(肉弾三勇士)の銅像と墓(銅像がそのまま墓碑だそうだから、遺骨もその下にあったのだろう)で有名だった。かれらは佐賀人なのに、なぜか縁もゆかりもないこの東京の寺に葬られ、顕彰されたのだ。

その頃は、門前付近の目立つ場所にあったらしい。戦後、反軍国主義の風潮によって撤去され、今はばらばらになり、一人の銅像と墓だけが寺の墓地の北端に移されているという。

そうして戦後の一九五八年、インドネシアのスカルノ大統領が来日したさい、かれの直筆の碑文による市来竜夫たちの顕彰碑が、その青松寺にできた。

日本とインドネシアが国交回復をし、児玉誉志夫や瀬島龍三など、右翼とそれに親しい商社マンが戦後補償事業の巨額の利権をもとめて暗躍していた時期。それと関係があるのかどうかは不明だが、市来竜夫は、岩田愛之助という戦前の大物右翼の門下生だった。

青松寺から尾根伝いに愛宕神社へ。講談の曲垣平九郎で有名な参道の石段、直に見下ろすとすさまじい急傾斜。登りより降りが怖い。

かつての稼業柄、鉄塔に登った経験で高いところはわりと平気なのだが、ここを手すりを使わずに降りるのは、さすがに足がすくみそうになった。

帰宅後、顕彰碑の場所を知りたくて、青松寺のことをネットで調べるとすぐ見当がついた。ところが、それよりも面白い発見が寺の歴史にあった。

一四七六年に太田道灌がつくった寺だそうで、創建当初の場所はここではなかった。一六〇〇年に家康の命で遷されるまで、麹町の貝塚にあったのだという。

麹町の貝塚。驚いた。

二日前の日記に書いた通り、平河天神に行って、平河町がかつてそう呼ばれていたことを知ったばかりなのだから。

平河天満宮も太田道灌が、一四七八年につくったもの。麹町貝塚の地に遷されたのは、一六〇七年。

貝塚という縄文時代からの由緒をもつ場所(貝塚はゴミ捨て場所というのと聖地というと、二つの説があるらしいが)には、たしかに神社よりも寺と墓地がある方がしっくりくる。

しかし寺というのは墓地をもつぶん、神社よりも大きな用地がいる。それを立ち退かせて空いた土地を武家と町人の屋敷地にし、その一角に七年後に天満宮を遷した、ということではないだろうか。

平河天満宮と青松寺。まるで無関係と思っていた二つの場所が、こんな形でつながってくる。

考古学者の森浩一がいうとおり、現地に行ってみるという行為は、たしかに思わぬ発見をもたらすものらしい。

こういう偶然、司馬遼太郎いうところの「あなたはこんなところにいたのか」の発見の快感は、たまらなく愉しい――というより、大げさにいえばこれこそ、自分にとって、いま生きている根拠そのものみたいなもの。

何をいわれようと、この日記はこういう、他人にとってはおよそどうでもいい快感を書きちらす場にしよう。

「ゼーアドラー号とか昔から好きなので、アトランティス号の話は面白かったです」と、嬉しいことを言ってくれる方もいる(ほんの一握りだろうが)。いずれにせよ、このスタイルでいつのまにか五年近くも書いてきたのだから、私の気ままに興味のない方は、とっくに読まなくなっているはず。

というわけで、これからも「戦争の話とか延々と」書き続けるつもり。と同時に、更新に関してはできるだけさぼらないように、とも思うのだけれど……。

一月二十一日 音楽の国のアリス

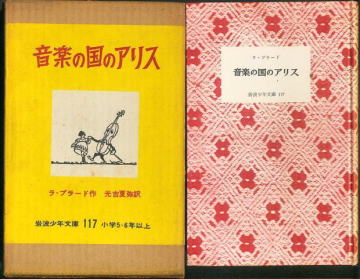

先日、『カッレくん』と再び出会えた岩波少年文庫。さらにもう一つ、懐かしい再会をした。

『音楽の国のアリス』(ラ・プラード 光吉夏弥訳)

どんな本かは、訳者あとがきから。

「アリスという名のひとりの少女が、『ふしぎの国のアリス』で名高いもうひとりのアリスのように、小さなからだになって、音楽の国という、どこよりもふしぎな国へ出かけ、しんせつな楽器達の案内で、オーケストラのいろいろの楽器や、音楽についてのいっさいのことを学びます」

ルイス・キャロルが書いたシリーズではなく、同名の少女を主人公にした本。

まあ、いわゆるパチモンだ。

読んだのは小学六年生の頃で、学校の図書室から借りた。結構長く手元にあった記憶があるから、夏休みなどに借りたのかも知れない。

劣等生で、なかでも音楽の授業がいちばん嫌いな自分が、どういうわけか、これを読みたくなった。

楽器もできないやつがなぜこんな本を読むんだろうという疑問と鬱屈は、人にいわれる以前に、自分の中にあった。そのムズムズする気恥ずかしさは、この本を読んでいるときの光景と一緒に、いまでもそのまま思い出せる。

答えはわからない。ハーモニカやリコーダーを吹く授業は大嫌いだったけれども、オーケストラの響きやそれを構成する楽器のことに興味があったから、としかいいようがない。

結局、今の自分のありかたを、それと知らずにここで選択していた気もする。その意味で、私にとってクラシックとの関係の、どうやら原点になる本。

だが、それきりずっと会えなかった。図書室にあるだけで近所の本屋にはなかったから、買えなかったのだ。

私が借りたのは、今回入手したのと同じ、初期の岩波少年文庫の装丁だった。手元の本には一九五六年初版、一九六〇年第五刷、定価百六十円とある。

上の写真は左が外箱、右が中身。図書室の本は中身だけだったから、この段ボールの中央に色紙を貼っただけの簡素な外箱を目にしたのは、今回が初めて。

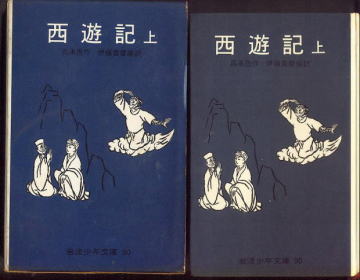

私が読んだ一九七〇年代の岩波少年文庫は、別の装丁になっていた。下にある『西遊記』がそうで、唯一手元に残してあったこれは、一九七三年の第十七刷。

この色合、この表紙と外箱こそ、本屋でなじんだ岩波少年文庫。『カッレくん』シリーズもこんな感じだった。

『音楽の国のアリス』は、新装丁になっていたのかどうか。とにかく長いこと絶版で、いまも復刊していない。英文の原著も同様らしい。アリスの名を借用している点、著作権的にかなり微妙な気もするから、あるいはそれが問題なのかも知れない。

数年前にも思い出し、古書店サイトを検索したことがあるが、まるで引っかからなかった。そんな本はなかったんじゃないかというくらい、きれいさっぱり。

一度でも古本が出れば書名が記録に残るはずのアマゾンのサイトにもない。つまりアマゾンでは、この本が売られたことがない。『カッレくん』について書いたように、児童書の古本は汚損している率が高いから、日本のように保存状態に神経質な国では、売り物にならないのかも知れない。

ところがそれが、特に目的もなく行った中野の「まんだらけ」にあった。ご覧のとおり、径年変化はあるが、箱つきのほぼ美品。それもたった八百四十円。

我が目を疑うとはこういうことかと、思い知った。手にとる前に、たしかにあの『音楽の国のアリス』だと、何度も確認しなければならなかったから。

三十五年たって、とうとう買えた。

今回初めて知ったが、オリジナルは一九二五年刊という古いもの。著者はニューヨーク交響楽団の第一ヴァイオリン奏者。このオーケストラのボスで、ヤング・ピープルズ・コンサートの指揮者として名高いウォルター・ダムロッシュの推薦文付というのが、いかにもである。

アメリカでは長くベストセラーだったそうで、きっと少年時代のバーンスタインも読んだにちがいない。

それから、巻末の文庫目録を眺めていたら、懐かしい書名の中に、タイトルをどうしても思い出せなかった少年探偵ものがあるのを発見。

『オタバリの少年探偵たち』!

爆撃を受け、家族がそこで死んだ家のガレキの上で戦争ごっこをしている少年たちが主人公という、なんともすさまじい話だった。さっそく調べると、これは嬉しいことに新版で復活している。

もちろん注文。糸でつながったように甦る岩波少年文庫たち。

あと、『ヴィーチャと学校友だち』というのも懐かしい。戦後間もないソ連の少年たちの話で、ピオネールとかコルホーズといった言葉をこれで知った。これは復刊していないようだ。まあ、あたりまえか…。

一月二十三日 ボッケリーニの五重奏

いまごろになって、ブリリアント・レーベルのラ・マニフィカ・コムニタが演奏する、ボッケリーニの弦楽五重奏全曲シリーズの素晴らしさを知る。

バロックとロマン派の中間にある、古典派というスタイルのリズム感覚と呼吸感を、しっかり形にして聴かせてくれるような印象。聴いたのは第五集だが、これは全部買わねば。

ヴィヴァルディの《四季》他もとても面白かった。こうした廉価レーベルでは音場感や活力のない音質のものも少なくないので敬遠していたのだが、これらのイタリア録音はとても優秀。かつてのCACTUSレーベルのメンバーによるものらしい。

一月二十六日 スカイツリーと江戸城

ミュージックバードの番組収録は、半蔵門のFM東京ビルの四階にあるスタジオでいつもやっているのだが、皇居の向うに、押上に建設中のスカイツリーが見えることに気がついた。

高層建築は、ある日突然視界に入ることが多い。ネットにいくつかある進捗記を見ると、すでに二百五十メートルを超えている。その伸びが妙にワクワクさせるのが、塔なるものの不思議な魅力。

完成時の高さは六百三十四メートル。その暁には七、八十キロ離れた、神奈川県の小田原市あたりからも眺めることができるそうだ。冬至の日の影の長さは最長で三・四キロというから、上野や新小岩あたりまで伸びるらしい。

場所は、東武伊勢崎線の業平橋駅と押上駅のあいだ。東武や京成の鉄道用地のあたりで、建設の主体は東武だそうだ。

収録後、よく晴れて暖かいので散歩。押上はあらためて訪問することにして、今日は江戸城へ。

まずは大手町の将門首塚から。このあたりは平らな低地。一五九〇年の家康の江戸入城のころ、大手門北側の大手堀のあたりを平川という川が流れ、丸の内まで来ていた日比谷入江という内海に注いでいた。初めは首塚の近くにあった神田明神は、西に平川、南に入江と、二辺に水を控える低湿地に鎮座していた。

その後、江戸城拡張に伴って、平川天神と同様に二回動座している。

初めは一六〇三年、家康が征夷大将軍となって江戸が名実ともに天下人の首府となった年に、駿河台に遷された。ここで高地の神社となったわけだ。

駿河台は元の名を神田山というが、山を削ってその土を日比谷入江の埋立に用い、台地状になったところに駿河出身の家臣の屋敷が置かれたので、駿河台とよばれることになったという。

二回目はこの時期に行なわれていた、神田山を南北に分断する神田川の開削工事が進むなかで、今の湯島台の地に一六一六年に遷された。この神田川が江戸中期までは江戸府内(町奉行の管轄範囲)の北の境界だったから、神社はその外へ遷されたことになる。神田明神とその東側の土地が外神田と呼ばれたのは、このためらしい。

続いて大手門から皇居東御苑に入り、三の丸、本丸、天守閣跡。本丸御殿跡は充分に広いようでもあり、意外に狭いようでもあり。何もない更地を囲んで樹木が茂っているため、イメージしにくい。

復元図などにはこれだけの木は書き込まれていないが、元はなかったのか、省略されているだけなのか。本丸だけでなく、城全体に曲輪の外縁を白塀ではなく樹木がめぐっていることが、近世の人工の城塞という気配を薄れさせる。

天守閣の東には宮内庁書陵部の建物があって、ここまでが本丸の台上にあり、そこから梅林坂を降りると、低地の平川門に至る。

もちろんこのあたりの地形は徳川家によって大改造されているのだろうが、太田道灌時代の天満宮は、この書陵部のあたりにあったのではないだろうか。ここなら洪積台地の張り出しで、坂下に沖積層の低湿地を見下ろす「聖地」、つまり現在の神田明神や湯島天神、さらに九段坂上の田安門付近にあった田安明神(筑土神社)などと似ているからである。

それが梅林坂下や天神堀のあたりにあったのでは、平川が氾濫するたびに水浸しになりそうだ。

平川門と隣の不浄門を見学。大奥の女性の出入はこの門にかぎられていたそうだが、たしかにここからは男社会の二の丸も三の丸も通らずに大奥へ直に行けるのだから、当然といえば当然の規定か。

平川門で東御苑を出て、竹橋を歩いて北の丸公園に登る。公園といっても日比谷公園や代々木公園のように整備されたものではなく、原始的、原生林的な、放置された雰囲気が濃いのが面白い(もちろん、そんなわけはないのだが)。

公園内の国立近代美術館や科学技術館の中を観るには時間が足りないので、外観だけ。ダビデの星で埋まった後者の外壁は強烈。「中の池」という、武蔵野の自然の淵に戻りつつあるような池をすぎて、国立近代美術館附属の工芸館へ。

ここは、かつての近衛師団司令部の建物がそのままに用いられているのがウリである。一九一〇年というからちょうど百年前の洋風建築で、大震災にも空襲にも無事だった。床面や内装は現代化されているが、外観や玄関ホールは往時のまま。すぐ向いを首都高が走っていて、雰囲気に落ちつきがないのが玉に傷とはいえ、移築されずに元の位置にそのままあることには、別の歴史的意義がある。

千鳥ヶ淵の南縁を歩き、イギリス大使館の脇から麹町地獄谷を抜け、帰宅。

二月一日 『クラシック迷宮図書館』

片山杜秀さんの『クラシック迷宮図書館』を読む。

『レコード芸術』の音楽書書評欄『片山杜秀のこの本を読め!』の、一九九八年から二〇〇三年までの六年間の原稿を主体にしたもの。月一冊なので、七十冊強の音楽書が扱われている。

いうまでもなく面白く、刺激的。と同時に、日本の出版界ではこんなにもたくさんの「音楽書」が、毎月毎月出ていたのかということに驚く。ごくわずか、刊行数年後のものもあるが、大半は数か月以内の新刊を取りあげているのだ。

部数減少を補うべく、とにかくたくさんの種類の本を出し続けている(一冊百部と十冊十部なら、どちらも合計百部で数は一緒という方式。もちろん、そうは問屋が卸さないが)、近年の日本の出版事情のおかげもあるにせよ、小説などに較べれば選択肢ははるかに限られる。それでこんなに読み物として面白い評を重ねたのだから、すばらしい。

それにしても、取りあげられた本の四分の一くらいは、新刊だったにもかかわらず私が知らない、その存在に気がつきさえしなかったものである。

音楽家の評伝や自伝に傾きがちな自分の関心の偏向を恥じつつ、ここでの片山さんの選択には、有名音楽家についてのファンブックの類の、クラシック本としては比較的メジャーで華やかな、いかにも書店で平積みされそうな本が少ないことにも気づく。新刊なのにいきなり棚に入ってそのままみたいな本が、むしろ多い気がする(たとえば、アーサー・M・アーベルの『我、汝に為すべきことを教えん』。この著者と書名だけで興味を持つ読者が、はたして何人いるか)

ここで片山さんが重視しているのは、その本がいかに売れそうな、多くの人が興味をもちそうな「テーマ」を選んだかよりも、いかに個性ある「主張」をしているかだ。

その主張(ときに著者が自覚していない矛盾そのものであったりする。秋山邦晴の「戦後民主主義的史観」とか)が、片山さんならではの視点と把握で、一冊の中から、活力にみちた文体によってグワッとつかみだされる。

肝心なのは主張の正当性ではない。それは二の次だ。説得力のあるもの、いかにもトンデモなもの、その違いは片山さんの好意的な形容や皮肉な言い回しなどの使い分けで見当がつくけれども、とにかくそれは二の次だ。主張の独創性、斬新さ、勢いの強さ。それらを選び、キモを鷲づかみにし、読者の前に放りだす。

片山さんに釣りあげられて、漁船の甲板に放りだされた魚がビシャビシャ水を飛ばして跳ねるのを、自分が呆然と眺めているような気がしてくる――水槽は自分で用意してこいと言われたのに、忘れて漫然と乗っている自分。水槽に入れてやらなければ、その「主張」という名の魚は、弱って死んでしまうのだが。

どうでもいいことを一つ。

「そういえば平田昭彦という俳優が日比谷の濠端の帝国劇場に出演中のおり、一ファンとして楽屋を訪ねたまだ中学生の私に、「ぼくは映画育ちでしょう。ひとつき毎日、舞台で同じ台詞をやっていると飽きてしまって、ほんとうはじつにつらいのです」と真顔でいっていたことがあった。そのあと帝劇の地下で鰻を食べた。なつかしい」

と二百五十二頁にある。これはおそらく、私も見に行った『サウンド・オブ・ミュージック』に、平田がトラップ大佐の友人役で出ていたときの話ではないかと思うが、作品名より、「そのあと帝劇の地下で鰻を食べた」という記憶の方が重視されているのが、愉しい。

二月十三日 ドイツのスター・テノール

一九六〇年のライヴ盤は、隣接権が公有になる来年が勝負と思っていたが、意外と今年から発売され始めている。

演奏や発売の年月日から五十年たてば公有になると勘違いして、フライングで発売したケースもあるように聞くが(法的な期限は月日に関係なく、すべてその年の大晦日までは公有にならない)、権利が切れる前に、少しでも独占の利益を得ようというものもあるようだ。なんであれ正規発売はありがたいことだから、大歓迎。

たとえばオルフェオのウィーン国立歌劇場シリーズでは、クロプカール指揮の《売られた花嫁》と、ワルベルク指揮の《密猟者》。

特に後者は、このころ妙にウィーンでプッシュされていた「期待の新鋭楽長」ワルベルクの存在証明となるもので、出るのは嬉しいけれど、いまとなってはウィーンでもどれくらい売れるのだろう。ともかく、ゼーフリート&クメントのコンビにこだわりがあるらしい。

次に、ケルン歌劇場の《ドン・ジョヴァンニ》ドイツ語版(DG)。HMVのサイトでは扱っていなくてタワーにしかない盤だが(付記 数日後にHMVでも売られるようになった)、いつものようにタワーのサイトでは気がつかず、店頭で発見。

サヴァリッシュの指揮、プライ、ヴンダーリヒ、グリュンマーなどの豪華メンバー。ツェルリーナは二十二歳のマティスで、プレミエ十日前のオーディションで抜擢されたという。

オスカー・フリッツ・シューの演出とカスパール・ネーアーの装置が素晴らしかったそうで、プライとサヴァリッシュの自伝がともに印象強く回想している記念的上演なのだが、謎が一つ。

サヴァリッシュの自伝を読むかぎり、最後の六重唱をカットして、ドン・ジョヴァンニの地獄落ちで止めた演出だったように書いてあるのだ。

「オスカー・フリッツ・シューとカスパール・ネーエルと私が、ケルンで『ドン・ジョヴァンニ』の新演出をしたとき、私たちはドン・ジョヴァンニの破滅をもって結末とし、《ドラマ》からいわば《ドラマ・ジョコーゾ(喜劇・滑稽劇)》を作り出している残りの部分を削ってしまいました。ある非常に優れた人々が結末は上演されなければならないといい、その他のそれよりも劣ったともいえない人々が、この作品はドン・ジョヴァンニの抹殺によって終幕とすべきだと主張したとしても、私はその両者に対し拍手喝采することでしょう。そして私にはどちらがより正しいのかわからないと、正直に告白するでしょう」

(『ヴォルフガング・サヴァリッシュ自伝』真鍋圭子訳/第三文明社)

六重唱カットは、原典主義が広まる以前の十九世紀には広く行なわれていた慣習だが、一九六〇年の時点でやったのでは当然論議の的となるだろう。

ところが、CDには最後の六重唱もちゃんと入っているのだ。

音質は変らないようだから、編集で他の録音をつないだとも思えない。カットした場合とつけた場合と、日によって二つのヴァージョンがあったのだろうか?

これはすぐに解決しそうにないので、後日をまつ。

ここではそれより、ドイツ語訳詞のこと。翌年秋のベルリン・ドイツ・オペラ再建記念公演でフリッチャイが指揮したこの作品もドイツ語訳詞だったし、五年前のベーム指揮のウィーン国立歌劇場再建公演もそうだった。音楽祭以外の通常の歌劇場での上演では、まだほんとうにドイツ語が当然だったのだ。

アメリカ人歌手の集団が西ドイツの歌劇場を席巻する直前、ギリギリの時期でもある。アメリカ人だらけの六〇~七〇年代の西ドイツのオペラ上演って、どこか近年の大相撲みたいなものだったのかも、と思ってみたり。

この盤はドイツ語訳詞だけに、ドイツ・ローカルの発売である。CD化の最大の理由はヴンダーリヒの存在らしい。日本ではドイツ・オペラというと芸術性優先で、そのミーハー性には目がいきにくいけれども、どこの国にもそうした要素は濃厚にあるわけで、なかでもテノールは、やはり「オペラの華」なのだ。

SP時代のタウバーやヴィトリシュ、ロスヴェンゲ、戦後のショック、アンダース、そしてヴンダーリヒ。一九七〇年代以降では、ペーター・ホフマンただ一人が、かれらに近いスター性をもっていたのかも知れない。かれらの魅力はドイツ語歌詞を歌っているときにこそ、十全に発揮された。

先に触れたオルフェオ盤で歌っているクメントも、ウィーン人にとっては懐かしいテノールなのだろう。

他国人が客観的にみれば同時代のヴンダーリヒの方が魅力的だろうが(私は地味なりにクメントの歌も好きだが)、自分の町の歌劇場の歌手は、理屈を越えた親愛の対象なのだろう。当時のウィーン人は、バリトン歌手でもプライよりヴェヒターを好んだにちがいない。

そんな地域性がまだ残っていた時代のライヴ盤。イタリア語やフランス語の原語歌唱が当然になって親密度が薄れていくなか、ヴンダーリヒは早逝し、クメントはレパートリー公演の汎用テノール、そして脇役へと転じていく。

二月二十一日 群響と指揮者たち

雑誌『音楽之友』昭和三十年五月号を読んでいたら、昨年十月十六日と十七日のこの日記で取りあげた映画、『ここに泉あり』関連の記事が数本あった。

野村光一と今井正の対談「今井正と音楽と映画を語る」では、指揮者役が近衞秀麿から山田耕筰に交替したいきさつを今井が語っている。以前から群響と関係があった近衞と話がついていたのだが、

「撮影の直前になって近衛さんから手紙が参りましてね、どこかの映画会社と近衛さんを主人公とした、ある音楽映画を作るという契約をされたので、そのために非常に残念だけれども、出られないというのです。それで大変困りましてね、山田さんにその事情もよくお話してお願いしたのですがね、自分は何か昔オーケストラを日本で広めるときに非常に苦労した、そういうものが、形は違うけれども、この中に何か同じような形のものとして出ていて、自分達としてもこういう映画は作られた方がいいと思うから出てやろうというふうなお話で出て頂いたのです」

主演映画の企画が本当にあったのか、それとも「映画にはノータッチで」という群馬県知事や井上房一郎との密談に従った口実なのかはわからないが、いずれにしても近衞から降板を申し出たことは間違いない。そして私の知るかぎり、このような映画はつくられていない。

創設当初の指揮者で、音楽監督的存在だった山本直忠が「群馬交響楽の実際」と題して、楽団最初の三年間の活動をふり返っているのも、丸山勝廣と対立して去った側の回想ということで貴重。

当方の予想通り、無理なプロ化を推進して土地の音楽家を追い出したあげく、赤字ばかりでプロ楽員に逃げられ続ける丸山のマネージメントを、「素人」だときつく批判している。

「も早昔の群響には戻り得ないと思う。只唯一の望みはマネジャーに人を得る事と、地元から優秀な若い指揮者が出て、もう一度地元の人々を育て上げて第二次群響を作る日の来る事である」

映画公開当時の群響が移動音楽教室で食いつなぐだけの、明日をも知れぬ団体に落ちぶれていたことを思えば、このサジを投げた言葉も、あながち恨みから出たものとばかりはいえない。

この号にはそうした地元密着型の一例として、札幌放送交響楽団がその指揮者の西田直道(N響のコントラバス首席をつとめた西田直文の父)によって紹介されている。群響とは異なるスタイルなので、これも参考になる。

放送交響楽団といっても、N響とかバイエルン放送交響楽団のような放送局丸抱えではない。当時NHKでは、東京、大阪、名古屋以外の各地方の中央局に専属オーケストラをおき、その定員を二十名としていた。札幌のものは札幌放送管弦楽団(札管)といい、戦時中の一九四二年に設立、当初は定員十名だったが戦後に倍に増員された。

この二十人が、当時札幌では唯一のプロの音楽団であった(といっても一年契約の不安定な立場だったという)。そしてかれらを中心にアマチュアを加えて増員し、NHKが資金援助をしていたのが札幌放送交響楽団だった。人数は書かれていないが、どうにか二管編成が可能になったとあるから、四五十人か。

この交響楽団は一九四八年設立、その半数は一九三七年に結成され、戦時中に霧消した札幌新交響楽団という市民オーケストラの出身だという。

NHKの放送管弦楽団を核に、エキストラを入れて交響楽団をつくる方式は名古屋などでも行なわれたらしいが、札幌は放送交響楽団と名乗るぶん、それだけNHKとの関係が強かったのかも知れない。定期演奏会は春秋の年二回(無料)だけで、もっと増やしたいがNHKの経済事情では無理だという。

しかしアマチュア(いうまでもなく、当時のかれらの演奏水準は現代とは較べものにならないほど低かったろう)を加えてでは、難度の高い曲はやれない。西田は札管と仙台放送管弦楽団の数回の合同演奏が相当の成果をあげた経験から、プロでなければこれ以上の地方交響楽団の成長は見込めないと述べている。アマチュア音楽家にオーケストラは、あまりに荷が重すぎるというのである。

群響の丸山と同じ結論に達しているわけだが、しかし人口で高崎の十倍ほどもある札幌でさえ、プロ化には人材と財力が足りない。西田の結論としては「どうしてもNHKの強力かつ積極的な参加が必要となって来る」。NHKに放送管弦楽団の規模を拡大してもらい、五六十名の団体とするのが夢だ、と結んでいる。

それから二三年後の一九五七年か五八年に、群響が北海道に演奏旅行を行なった。『ここに泉あり』のヒットで有名になった賜物で、丸山が高田富與札幌市長を表敬訪問すると、

「札幌の文化向上に、まず市民会館の建設を手がけ、これを完成させた。そして次の仕事を考えたとき、交響楽団が頭に浮び、係にその設立準備を命じたところ、調査の結果、札幌ではムリだとの答えがかえってきた。それであきらめていたが、高崎にあることを知り、高崎でできたことが札幌にできないことはないはずだと思っていたのだが……」

と端的に話してくれた。大都市札幌でできないことが、高崎ででき、小都市が大都市を刺激している。

夢中で過ごした十年間だったが、今まで考えなかった群響の存在意義を、予期しない所で聞かされた。このときの印象は強烈だった。

群響は育っていたのだ。

(『愛のシンフォニー』丸山勝廣/講談社)

この刺激のおかげか、札幌交響楽団が「札幌市民交響楽団」として発足したのは、一九六一年のことである。おそらく札幌放送交響楽団の楽員たちも参加したことだろう。

ところがこのとき、群響の首席チェロ奏者など中堅の楽員五六人が、札響に移籍する事件が起きた。

しかし丸山は恨み言をいわず、

「こちらが悪いんですよ。食えるほどの給料が出せない。かれらには女房、子供がいるんですから」

と平静を保ったという(『泉は涸れず』毎日新聞社刊の崔華國の一文による)。

いがみあってもしかたがない、と考えたのだろう。それどころか一九六二年には丸山の発案により、群響、札響、京都市交響楽団の三大地方オーケストラがそれぞれの本拠地を訪問しあう「三市交響楽団特別演奏会」が開始されている。

話を五八年頃の群響の北海道楽旅に戻すが、丸山によれば指揮者として同行したのは、若き小澤征爾だったという。

渡欧前の無名時代で、渡邉暁雄の仲介で斎藤秀雄が丸山の依頼を受け、弟子の指揮者を推薦したうちの一人だったのである。小澤にとって桐朋学園のオーケストラ以外で初めて指揮したのが群響だというのだから、その縁は浅くない。安中や館林、赤城山など、県内各地の移動音楽教室にも同行した。

しかし偶然にもその時期の斉藤の弟子には、山本直忠の息子、直純もいた。

直忠がアマチュア時代の群響を指揮していたころ、中学生の直純もリハーサルについてきて、弦楽器や管楽器を手当たり次第に鳴らす。ところが何をやっても子供の直純の方がうまく、あげくに「おじさんたちの音はきたないなア」とやるので、楽員たちは悔しがったそうだ。

小澤によると、かれが群馬に行った頃は直純も久山恵子も他の仕事で忙しく、何もなかった自分が選ばれたというのだが、やはり父のことがあって、直純は群響と距離をおいたのではないか。

このころ、何かの拍子に小澤が山手線の中で、

「私の終生のライバルは、直純ですよ」

と言った瞬間の目の輝きが忘れられないと、丸山は『愛のシンフォニー』に書いている。

それから三十余年の後、丸山は一九九二年二月二十八日に亡くなった。

群響は堂々たる本物の交響楽団になっていた。翌月の晦日、楽団葬が群馬音楽センターで行われ、小澤はバッハのアリアを指揮した。

続いて直純が登場、『ここに泉あり』ゆかりの山田耕筰の《赤とんぼ》を指揮しただけでなく、その後の多数の参会者による献花の間、ベートーヴェンの葬送行進曲をくり返し指揮したという。

仇も恨みももはや遠い日のかなた、という思いだったのかもしれない。

三月二日 東新宿とモンテヴェルディ

ソプラノ歌手のロベルタ・マメリを聴きに大久保のルーテル教会に。

数年前、ヴェネシアーナ(ヴェネクシアーナ)の一員として来日したときに初めて聴き、もう一人のソプラノのエマヌエラ・ガッリとともに艶のある美声で酔わせてくれたが、今回は経験をかさねて歌も存在感もさらに一回り大きくなり、素晴らしいものだった。

ところがそこに向う途中、副都心線の東新宿駅のひどいつくりにがっくり。

副都心線の各駅はみな開業前の見込の乗降数を上回っている(地方延命策でつくる道路や飛行場とは事情が違うから、鉛筆をなめていないらしい)のに、この東新宿駅だけが下回っているという話は聞いていた。

今回使ってみて、なるほど利用する人が少ないわけだと、よくわかった。

まず、乗降ホームが深い。急行をやりすごすために上下線が縦二段になっていて、底の池袋行は地下はるか。しかもエスカレーターや階段の位置が各階で離れていて、通路を行ったり来たり、無駄に歩かされる。

やっと改札階まで登ると、改札が一箇所しかないのでそこまで歩く。

さらに地上への出口がわずかで、どれも改札から遠い。肝心の、明治通りと大久保通りの交差点にはたった一箇所、しかもエレベーターのみ。副都心線にこれから乗る客はバラバラに到着するが、降りる客はいっぺんに降りるから、とても混雑する。

余裕をもって駅に着いたはずが、地上に出るのに十分近く空費して、気がつけば開演ギリギリ。

たしかに、乗降客の見込が少ない駅の場合は、立退きの補償だのなんだの、コストがひどくかかる地上出口をいくつも新設するのは難しいだろう。明治通り沿いに用地を近年になって確保するのが大変だろうことは、容易に想像がつく。

公共性の観点から駅そのものはつくらないわけにはいかなかったのだろうが、しかしこんな構造では不便で、いっそう使わなくなるにきまっている。

知っているかぎりの地下鉄の駅で、最低級ではないか。新設線は大江戸線もそうだが、用地とコストの兼ね合いが困難で、構造が複雑になるのは避けられないにしても、もう少しうまくできなかったのだろうか。なんともいえず、非人間的な回り道なのだ。

大地震で緊急停止して、停電で真っ暗な中を一番底のホームから地上まで、徒歩で急いで登らなければならない状況とか、想像するだに恐ろしい。

北隣の西早稲田駅もやはり使いづらいから、基本的に副都心線は、渋谷、新宿三丁目、池袋の三つのターミナルと、その先の直通の私鉄各線への移動にしか使いたくないような気がする。

この三つは既設駅の施設や出口を利用しているから、不快感が少ないのだ(とはいえ渋谷の地下駅なども、東横線が直通になってその大量の乗降客が往来するようになったら、かなり殺伐として、いやな雰囲気になりそうな気がするが)。

やっと出てきた東新宿の地上。明治通りも大久保通りも妙にだだっぴろくて、荒涼とした雰囲気。

目的地とは反対方向だが、駅の東側には、高齢化と過疎化がはなはだしく進行し、「都心の限界集落」(すげえ……)という異名をもつ、戸山団地がある。

あくまで個人的な印象だけれども、戸山とか箱根山のあたりは、高齢化がまださほどではなかった三十年前に初めて行ったときから、すでにとても暗い場所、あえていえば「闇が深い」、光と音を夜の闇が吸い取ってしまうような場所と、霊感など薬にするほどもない自分でさえ感じた場所だった。いったい、いまはどうなっているのだろう。

ともあれ、次の機会にはどんなに混雑しようと、山手線の新大久保駅から行くことにする。

ここからはCD話。

ネットの情報だが、ORFから、モンテヴェルディの《オルフェオ》のヒンデミット編曲・指揮による一九五四年ウィーン・ライヴが出る。

当時では珍しく、現代楽器ではなくピリオド楽器を用いた先進的な上演で、器楽アンサンブルは(そうとは名乗らなかったが)ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスが担当し、その非公式なデビューとなったものだという。オルフェオ役のシニンベルギの装飾歌唱も、高く評価された。

ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス絡みだから発売されたのだろうが、個人的にこれはとても嬉しい。

なぜかというと、この上演を吉田秀和がみていて、絶賛しているからだ。

かれの一九五三~五四年の米欧旅行記『音楽紀行』のなかで、特に印象的なことの一つに、ヨーロッパでモンテヴェルディの音楽を初めて知り、その素晴らしさに驚嘆していることがある。

「ともかくモンテヴェルディをきいたのは、ぼくにとって、本当に『体験』だった。つまり、単に新しい体験というだけでなくぼくの精神はこれを聞く前にもってなかった拡がりを増し、今後来るものに対する新しい触覚を拓かれたような気がした位だ」

これはローマでゲディーニ編曲の《マニフィカト》を聴いたあとの感想で、その後にウィーンで、この《オルフェオ》をみている。

「帰って来てから、ぼくはまだまだ知らない天才たちの名が次々と出てくる《音楽史》というものについて、恐ろしくて学校で講義なんかできなくなってしまった」ともある。

のちの『名曲300選』が、古典派以前に多くの(正直なところいささか多すぎる)ページを割いたのは、このときのショックへの答なのだろう。

音楽学者以外の一般の日本人にモンテヴェルディの名を知らしめたのは、この『音楽紀行』が最初だったのではないかと思えるのだ。

ということで、いま書いている『一九五四/五五』では、その後のピリオド演奏隆盛の原点の一つみたいな話にできるから、なんとかこの吉田のモンテヴェルディ体験の話を入れたかったのだが、適当な音源がなかった。

ゲディーニ版の《マニフィカト》は、カンテッリが一九五六年にニューヨーク・フィルを指揮したライヴがあるので、いざとなれば強引にそれでやるかと考えていたのだが、このヒンデミット盤がでるなら、いうことなし。

ORFのショップ・サイトで一部がサンプルで聴けるが、それで聴くかぎり、ひどくドライな表情と運び方が、いかにもヒンデミットらしくて可笑しい。古楽復興運動と作曲における新古典主義が実際に結びついているドキュメントというのは多くない気がするから、貴重な証言だろう。

入手が待ち遠しい。

三月七日 明治神宮前〈原宿〉

二日の当欄に書いた副都心線の話をネット仲間とおしゃべりしていて、その副都心線の「明治神宮前」駅が、今日七日から日曜だけは急行が止り、それとともに駅名も「明治神宮前〈原宿〉」に変ることを教えてもらった。

原宿を走っていることに気がつかない人もいるからというが(いかにもゆとりの人向け、なんていったら怒られるんだろうけれど)、面白い改名の仕方だ。

たしかにこの駅はJRより明治神宮から遠く、特に副都心線のホームの位置は明治通りの下、ラフォーレ原宿の脇という、いかにも今の原宿らしい場所なのだから当然といえば当然なのだが、駅名で〈〉(ヤマカッコ、と呼ぶらしい)がついている例は珍しい。「溜池山王」とか都営の「馬喰横山」「若松河田」とか、かなり強引な地名合体に較べて〈原宿〉は、いかにも追加という扱いである。

いっそ「原宿」だけにすればと思うのだが、いきなりそれはまずい、ということか。明治神宮にしてみれば、自社の名がついた駅が消えるのはいやだろうし。

「明治神宮前原宿」にしなかったということは、段階的に変化させる気なのかも。次は「原宿〈明治神宮前〉」で、最後は「原宿」。

昔の特撮ドラマ『宇宙猿人ゴリ』が、悪役がタイトルだから視聴率が低いんだということで、

『宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン』

になり、やがて

『スペクトルマン』

になったのと同じだ(ちがうか)。

あれはたしか、映画『猿の惑星』が話題になった時期だったので、便乗で猿人をタイトルにしちゃったんだったような(ボスがゴリで部下がラーというのも、安易なネーミングで好きだった)。

そういえば昭和四十年代後半は、猿人だのイエティだのヒバゴンだの、ちょっとあとのオリバー君だの、妙にみんな猿人好き、ケムクジャラ好きだった時代のような気がする。『スターウォーズ』のチューバッカも、その文脈で感情移入しやすかったのだ。

閑話休題。

ところで気になるのは、これはなんとアナウンスするのだ、ということ。

「次はめいじじんぐうまえ、かっこ はらじゅく かっことじ。お降りの~」

とかいうんだろうか?

あのお姉さんの声で「かっことじ」は聞いてみたい気もする(バカ)。

ならばいっそ、

「めいじじんぐうまえ、かつまた はらじゅく」

「めいじじんぐうまえ、されど はらじゅく」

「めいじじんぐうまえ、じつは はらじゅく」

「めいじじんぐうまえ、いつかは はらじゅく」

「めいじじんぐうまえ、めざせ はらじゅく」

とかはどうか。

おりよく、今日はオーチャードホールでゼッダ指揮の東フィルによる《ギョーム・テル》抜粋を聴きにいったので、アナウンスも確認してみる。

答は 「めいじじんぐうまえ はらじゅく」

ただこれだけ。残念。

日本語よりも、ローマ字表記のMeijijingumae"Harajuku"の方を読んでいる感じか。

ただし電車内のアナウンスは、「はらじゅく」の方の声量をやや抑え、アクセントを少し平板にすることで、〈〉の中の文字ですよ、ということを示そうとしていた。えらい。

演奏会は大いに満足。これがフランス・オペラであるという意識を、合唱の扱い、オケの音色、リズムやフレージングのアクセントにまで徹底してあるのが、さすがゼッダだった。

これをもしドイツ語訳でやると、いかにもシラーという感じになるのだろう。ケーゲルの一九五三年の放送録音がCD化されているから、買うことにする。

それにしてもオーチャード、今日のように雨だとちょっと困るホール。

傘立の数が足りないので、あとについた客は、傘をビニール袋に入れて客席に持ちこまなければならない。三十年前ならそんなこと当り前だったが、さすがに現代では、こういうことはホール全体のイメージを貧しくするのではないか。早めに行けばいいんだともいえるが、傘立を確保するために早出するなんて、もうそれだけで心貧しい気がする。

おそらくは入口前の空間が狭く、消防法の関係などで傘立が増やせないのではないかと思うのだが、なんとかしてほしいところ。

そういえば三十年前で思い出したが、あのころのホールやホテルの傘立って、鍵が最初からなくて使用できない箇所がやたらに多かったという記憶がある。

あれは一体、なんだったのだろう。イタズラで抜く奴でもいたのだろうか。それとも、今でも同様になくなるが、簡単に新品の鍵に代えているだけなのか。

いずれにせよ、ああいう現象がなくなっただけ、日本は豊かになったということかも。

三月十日 ウィーンの俊英たち

クリスティアン・ヤルヴィ指揮トンキュンストラー管弦楽団の、ベートーヴェンの第九(マーラー編曲版)を聴く。

年初に聴いたこのコンビのハイドンのパリ・セット同様、好調で躍動感のある演奏。マーラーの改変の様子もよく聞きとれる。終楽章のソプラノ独唱に問題があるのが残念。

このコンビはいいと思っていたら、すでに昨年夏でヤルヴィは退き、コロンビア生れのアンドレス・オロスコ=エストラーダが新シーズンから首席指揮者になっているという。一九七七年生れというからまだ三十代前半。そういえばウィーン放送交響楽団も、ドゥ・ビリーから一九八〇年生れのコルネリウス・マイスターに交代する。

オーケストラの財務状況も関係ないわけではないだろうが、ウィーンでは世代交代が加速している。エストラーダはどんな指揮者か知らないが、マイスターはウィーンでもかなり嘱望される存在だと聞いたことがある。

数年前に新国立劇場で《フィデリオ》を指揮したときには、初めての日本のオーケストラを前に焦ったか、上滑りしている印象があったけれど、若いだけに日々成長しているはず。このオーケストラとのCDもオルフェオからアイネム作品集が早くも出ているので、じっくり聴いてみるつもり。エストラーダも近々に耳にしたい。

三月十一日 万国ロッシーニ博覧会

七日に続いてゼッダ指揮東フィルのロッシーニ演奏会。オペラシティでのスターバト・マーテルは、期待を上回る見事さだった。独唱陣には凹凸があったけれど、オーケストラと合唱の充実が補って余りある。

ゼッダの指揮は入神の域。ロッシーニに関して、音楽とその様式の魅力、美しさをここまで音にできる人が、いまの世界に他に何人いるだろう。澄んだ明るい響きと、敏捷な波動の素晴らしさ。

この人がすごいのは、二十世紀の楽器と奏法を用いながら、しかもけっして小さくない編成を用いながら、作品が十九世紀前半のものであると、その響きではっきりと示せること。時代様式の把握と提示のツボを、これ以上ないほど的確に押さえている。そうすることで、作品そのものの美しさが前面に出てくる。

言葉の真の意味での、謙虚の美学。それが年輪を重ねることで、見事な花を咲かせている。《ギヨーム・テル》がフランス・オペラの先駆けとなる優美さを持ち、《スターバト・マーテル》がヴェルディを予告する情熱的な音楽であることを、同じオーケストラと合唱(それも日本の…)を用いて、ここまで明確に描き分けられることに、圧倒された。

巨大戦艦ではない巡洋戦艦。ドイツ風にいえばポケット戦艦のような、軽捷の魅力。

オペラシティの音響もどんぴしゃだった。けっして万能のホールではないが、二十一世紀に行った演奏会のなかで、忘れられない響きのいくつかがこのホールで聴いたものであるのは、やはりそれだけの魅力がここの音響にある、ということだろう。

家に帰って、ケーゲル指揮の《ヴィルヘルム・テル》のCDを聴く。ドイツ語版。約百十分の短縮版で、序曲がなくドラマ主体、バレエ音楽も省略。それらを積極的に採用したゼッダの抜粋法とは好対照で、ここで早くもフランス式とドイツ式のオペラ観の相違が出ている。

歌手ではアルノルト役のゲルト・ルッツェがいかにも昔のドイツのテノールの発声法で、私はとても好き。聖トーマス教会の受難曲では福音史家歌いとして活躍した人だそうで、ラミンやリヒターの指揮で歌った録音も残っている。

だがなんといっても面白いのは、ケーゲルの指揮。各幕しめくくりのアンサンブルが行進曲風のリズムで、クライマックスは軍楽隊みたいな威圧的な音響(ワーグナーの《リエンツィ》序曲の終盤のような)になる。この感じは誰よりも初期のカラヤンに似ているもので、ドイツの青年指揮者の一つのスタイルなのかも知れない。かれらなりの新即物主義なのだろう。第三帝国型トスカニーニ、なんていったら怒られるだろうが(ケーゲル指揮では一九五四年の《オテロ》ドイツ語版も出ているので、これも聴いてみるつもり)。

とにかく、ゼッダのときに響いた音楽とはまるで別物になっているのが、なんとも愉快。これはなるほど《ギヨーム・テル》ではなくて、《ヴィルヘルム・テル》だ。

スターバト・マーテルもドイツ語圏の演奏が聴きたくなったので、メスナー指揮のザルツブルク音楽祭の一九四八年ライヴを注文。この指揮者だとケーゲルよりぬるい感じになるだろうが、テノールがローレンツ・フェーエンベルガーというのが楽しみ。

このようにイタリアとフランスに加えてドイツ風やら、一九七〇~八〇年代の無国籍風やら比較して、いろいろと考えてみたくなるのが、ゼッダが残してくれた大きな果実。契機を与えてくれるものは、なんであれ偉大だと思う。

三月十二日 カッレくんを読む

『カッレくん』三部作を読みおえる。

第一作『名探偵カッレくん』の魅力は色褪せていなかった。新版につけられた一文で、山田洋次は助監督時代にこの第一作を読んで、

「まるで映画を見ているかのように行間から楽しいイメージがうかびあがった」という。

「虫眼鏡のレンズ越しに見えるやや湾曲したカッレ少年の真剣な表情のクローズアップ。それがこの映画のファーストカット。以下小説をたどるにつれて次々と映画の場面がうかんできて本をおく間も惜しいようなありさまだった」

たしかにこの第一作の書法は、きわめて映画的なのだ。

主観と客観、モノローグと対話、近景と遠景、静と動などの変換と対照が、一瞬に、鮮やかに行われる。そのモンタージュの見事さ。

そして文章自体、簡潔な描写なのに、人物の心理や人柄をその行動、表情そのものが語るように書いている。だから、映像を見ているような感じになる。

たとえば、エーヴァ・ロッタの母親のいとこにあたる「エイナルおじさん」出現の場面のやりとり。

「それに、またたいへんかわいらしい娘がいるんだね」と、エイナルおじさんはいって、エーヴァ・ロッタのほっぺをつねった。

「いやっ、よしてよ、痛いわよ」と、エーヴァ・ロッタはさけんだ。

「そうだよ、痛くしてやったんだよ」と、エイナルおじさんはいった。

エーヴァ・ロッタは会った瞬間からエイナルに嫌悪感をもっているが、エイナルはそれを察して、どんどん嗜虐的になる。こういう、やたらに触るオヤジはよくいるし、それは少女にしてみれば、虫酸の走る思いでしかない。カッレとアンデスはこの場に居合わせているが、憧れのエーヴァ・ロッタがこんな目にあっているのに、相手が大人だから手の出しようがない。かれらについては何も書いていないのに、二人の悔しい顔がこの一節の背後に目に見える気がする。

この視覚的な叙述法には意味があり、カッレが観察を好む、名探偵かぶれの少年であることと結びついている。犯罪とは無縁の平和な田舎町、リルチョーピングの食料品店の息子であるカッレは探偵気取りで、町に異常がないか、怪しい人物や車がいないか、四六時中その目でチェックしていて、気がついたことはすぐメモにとっている。そしてかれの頭の中には、ホームズにとってのワトスンのような「架空の聞き手」がいて、かれの名推理をほめそやしてくれる。

他人から見れば馬鹿げた一人遊びが、遠い大都会で起きて、この町を通りすぎていくだけのはずの悪事を露顕させ、犯人逮捕につながる大手柄をカッレにたてさせることになる。

だがこの作品の面白さは、カッレを内気で空想癖をもつただの推理オタクにせず、友達とにぎやかに遊ぶ明朗な少年でもあるとしていること。

この内向と外向のバランスがとれているからこそ『名探偵カッレくん』は傑作になったし、映画的でもあるのだ。

続編『カッレくんの冒険』は、正編と対をなすもの。いろんな点で好対照になっている――というより、かなり意図的にそうしてある。

この対照ぶりは、大ヒットして奔馬のように作者の手を離れつつある第一作のカッレ像を、手綱を締めて軌道修正するべく、五年もたってから続編を書いたのではないかと、そんな気もした。

前作から一年後の(でも、歳は同じ十三歳。ピーターパン現象だ)カッレは、探偵ごっこから遠ざかっている。あんな手柄はまぐれ当りで、自分が得意なのは架空の事件だけ、現実の事件にはもう首をつっこんではいけないと、あの事件をむしろ契機にして自覚するようになっている(ひょっとしたら、当時のスウェーデンにはカッレにかぶれた少年探偵が続出して、親を心配させるようなことが起きていたのかも知れない)。

その代りにカッレが打ち込むのは、バラ戦争遊び。「バラ戦争のほうが、ほんとうはありがたいのだ!」と、カッレは「架空の聞き手」にいう。

そのバラ戦争は、悪態をついて取っ組みあうだけのものだった前作に較べて、ずっと大がかりで、手の混んだものになっている。「戦場」は夜の住宅街だったり、無人の大きな屋敷だったり。このあたり、現実の子供には不可能な、でもできたらいいなと思わせずにはおかない、絶妙のさじ加減でリンドグレーンは舞台を設定し、展開させてみせるから、いま読んでもワクワクさせられる。

『カッレくん』といえばバラ戦争、という私の印象をつくったのは、まちがいなくこの『カッレくんの冒険』だ。

そして、このバラ戦争の過程で、カッレたちは大人の犯罪を目撃し、巻き込まれ、生命の危機に瀕し、助けあって虎口を脱する。そのすべてが探偵ごっこではなしに、バラ戦争がきっかけで起きる。

最後にカッレは、「もう探偵ごっこはやめるつもりだ」と「架空の聞き手」に別れを告げる。子供は子供だけに許される輝きを楽しみなさいという作者のメッセージは説教くさいが、代りがバラ戦争なら、逆らう子供はいないだろう。

原著のデータを見ると、第一作は一九四六年に書かれている。第二次世界大戦終戦の翌年。

それにしては戦争の影がどこにもないことに驚いたが、考えてみればスウェーデンは武装中立のまま参戦しなかったから、あろうはずがない。同じ北欧でもデンマーク、ノルウェー、フィンランドは大国と隣接しているため戦争の嵐に巻き込まれたのに、真中のスウェーデンは無風地帯だった(ウィーン・フィルがフルトヴェングラーと一緒に一九四三年にストックホルムに演奏旅行したさい、豊富な食料と物資に感激した、なんて話があったのを思い出す)。

それどころか、十九世紀初めのナポレオン戦争を最後に、スウェーデンは二百年近く対外戦争のない、ほんとうに珍しい国。だから一九四六年の少年に破壊と殺戮の影がなくても、不思議はない。

さらにいえば、『カッレくん』の物語では、国の状況から身近な環境まで、すべてが無風状態にある。

舞台のリルチョーピングがどこにあるかはわからないけれども(ストックホルムの南西約百キロあたりにリンチェピングとかノルチェピングといった都市があるから、そのへんか。ただしもっと田舎町っぽい)、そこは山田洋次の言葉を借りれば「寛容さといたわりの気持ちを大切に生きている優しい市民がこの街の住人なのであり、都市生活とはこのようでありたいという一種のユートピア」で、犯罪などほとんどない。

作中の季節はつねに夏。冬の厳しい北欧では日の長い夏こそが遊びの季節であり、夏休みは二か月半もあって、いやな学校から解放された子供たちには、自由な時間がいくらでもある。

そして今回初めて気がついたが、とても不思議なことに、カッレとその友達には兄弟姉妹がいるのかいないのか、まったく登場しない。当時、一人っ子はまだ多くなかったと思うが。さらに、友達もみな同い年で対等。つまり長幼による面倒な緊張関係がまるでなく、大人に対する子供、という単純な関係しかない。ここも無風状態。

こうした何重もの無風状態が生む安楽さが、作品の背景にある。カッレたちは何の不安も屈託もなく、退屈を嫌い、冒険を求めて走り回る。現実の子供が憧れずにはいられない、ユートピア。

第三作だが、これは正直途中で飽きてしまった。あまりに活劇調なのも、リルチョーピングの外に出てしまうことも、そして初めて六歳の小さな子供を登場させたのも、すべて変化をつけるためなのだろうが、無風状態の快楽あってこその『カッレくん』なのだ。冒頭の、町の古城でのバラ戦争の場面はとても面白いのに、物語がリルチョーピングから出てしまってからは、魔法が解けたようにわざとらしい活劇になる。

でも、次の言葉。

「エーヴァ・ロッタが、ついさっき予言したように、いつかみんなが哀れな四十じいさんや四十ばあさんになっても、あのすばらしい夏の遊びのことは忘れずに覚えていることだろう。(略)そうなんだ、バラ戦争はたしかに、永遠に夏休みやそよ風やきらきら照る太陽と結びつく遊びなのであった!」

その通り!

三月十五日 ベルリン・フィル・プレイズ・モーツァルト

二十一年前に買い損ねたCDの中古を新宿ディスクユニオンで発見、購入。

『ベルリン・フィル・プレイズ・モーツァルト』(R32C‐1168)。RCAの国内盤である。

ベルリン・フィルが指揮者なしでモーツァルトの交響曲第四十番、《リンツ》に《フィガロの結婚》序曲を演奏したもの。このオーケストラが指揮者抜きで録音した、最初の一枚だろうといわれているもの。

国内盤発売の時期が面白かった。一九八九年七月二十一日。その広告を前月発売の『レコード芸術』で見たのは、四月のカラヤンのベルリン・フィルの芸術監督辞任が発表されてから、まだ数か月という時期だった。後任もまだ決まっていなかった(アバド選出は十月)。

それだけに、指揮者なしの録音というのがじつに意味深いものに思えたのだ。オレたちはカラヤンに頼らずともやれるぜ、といわんばかりのようで。

今回あらためて調べて気がついたが、カラヤンが急逝したのは七月十六日のことである。偶然にもその五日後、騒ぎのさなかに店頭に出たことになる。

急逝後に指揮者なしのベルリン・フィルを聴くなんて、考えようによっては追悼演奏みたいにもとれるが、当時は誰もそうは感じなかったと思う。末期の両者の仲がきわめて険悪で、ついに決裂にいたったのは周知のことだったから。

少し後でANFが出したライヴ盤に、ベルリン・フィルがベーム追悼のために指揮者なしで演奏したモーツァルトの二十五番(だったと思う)のライヴ録音が入っていたことがあった。それとは対照的に思えたのが、この盤だった。

そんな因縁つきの盤だから買う気でいたのだが、どういうわけか入手しそこねた。ごく普通の国内盤なのに見つけられず、まもなく廃盤になってしまった。

今回現物を見て、その理由が想像できた。当時はなぜかソニー盤だと思い込んでいたのだ。当時の、カラヤンべったりのソニーからこんな盤が出るなんて面白いと思っていたのだが、それが大間違いだった(これは私だけではないようで、知人の一人もソニーだと思っていたという。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」意識の総仕上げみたいに、「ソニーがとうとうカラヤン&ベルリン・フィルと契約!」と喧伝されていたため、グラモフォン以外ならソニーだろうと思い込んだのかも知れない。ベルリン・フィルのRCA盤はこれが初めてだったから、結びつかなかったのだろう)。

当時はネットで検索なんてできないから、店頭で現物を探すだけ。それなのにレーベルを間違えているのでは、なかなか見つけられない。正直、あの頃の国内メジャー盤にはほとんど興味がなかったから、他のレーベルなどおざなりにしか見なかったし。

しかも、この年の発売分の国内盤を扱った『レコ芸』イヤーブック一九九〇年版を見るとよくわかるのだが、CD買換え需要にバブル景気が重なって、各社の発売点数はすさまじい量に達している。大型店といえども陳列棚はかぎられるから、よほどの人気盤でないかぎり、アイテムごとの仕入数は少なかったはず。

だのに、国内盤なのだからどこかで見つかるさとタカをくくったのが失敗で、とうとう買えずじまい。

それから二十一年目にやっと買えた。

解説をみると、録音年月は一九八七年の十月二十一日から二十四日。西ベルリンにあるエイズに感染した子供のための治療センターに売上を寄付するチャリティ盤だそうだ。このセンターの存在を知った楽員たちが、自発的に録音したものだという。原盤もマイナー・レーベルではなくRCAだとあるので、録音からまもなく西ドイツ国内向けに発売され、日本側がそれを知って二年後に発売した、というところなのかも。

ベルリンのエイズ撲滅チャリティは、歌手の参加するコンサートのライヴ盤が毎年ドイツRCAで出て、近年は日本にも輸入されていた。レーベルが同じだから、そうした盤の始まりだったのかも知れない。

だから、帝王に対するプロテストというほどのものではないのだろうが、楽員の自主性が強調される点には、間接的にカラヤンとの不仲が感じられる。カラヤンが辞任したからこそ日本でも発売が可能になった、なんてことも考えられなくはない。

録音の時期としてはカラヤンとの録音が減り、レヴァインなどとグラモフォンに録音していたころ。名盤主義に拘泥しつつも、レコードとは通過する一瞬の記録でしかないということが、日本人にもやっとはっきりしはじめていたころ。

そして演奏も、まさに過ぎた時代のものだ。荘重様式で重々しく威厳があり、弾力のないインテンポで、面白味などは薬にするほどもない、ひからびたモーツァルト。指揮者の個性というものがないから、この時代のオーケストラのこうした特性がむき出しになっている(まあ、日本ではいまでもこういうモーツァルト演奏の方が主流派だけれども)。

だから演奏自体は好みではないが、ドキュメントとしてはとても面白い。

一九八〇年代後半という一時期のクラシック・シーンを、ベルリンから東京まで、いろいろと思い起こさせてくれる盤だった。

なお、知人にアメリカ盤も存在することを教えてもらった。ドイツと日本だけではなく、多国籍な発売だったのだ。アマゾンのサイトによると日本より三週間遅れ、一九八九年八月十日発売となっている。アメリカでもカラヤン辞任後、没後というのが面白い。ドイツ盤のデータもわかれば面白いが。

三月十七日 謎の「荒法師」

時代劇専門チャンネルの『草燃える』完全版再放送は快調に進行中。やはり面白く、とても苦いドラマ。

折よく新書で出た脚本の中島丈博の回想で、かれにとって初めての大河である『草燃える』は波に乗って快調に書けたとあり、問題が続出したその後の大河とは状況が違ったとあったが、たしかにその好調は観る方にも伝わってくる。

印象的なのは、番組の最後で画面が消えた後に、誰かの叫び声だけが響く形で終ったりすること。だまされて政子を取りあげられた伊東十郎役の滝田栄の叫びが残る回なんて、じつに見事だった。

こういうことが可能なのは、男優たちの発声の基本がしっかりしていて、個性ある声色で美しく響き、それぞれに節回しをもっているからだろう。八〇~九〇年代のやたらに怒鳴る発声は、こういう古典的発声法へのアンチテーゼだったのだろうけれど、じつに無駄なことをしたものだという気がする。

完全版のおかげで、この作品の義経郎党の特異な描き方も明確になった。

きちんとつき従っているのは、東北弁でおよそ世事に疎い佐藤継信、忠信兄弟だけ。あとは黒沢年男、佐藤蛾二郎、かたせ梨乃などが演じる京の盗賊が西国での合戦で郎党として加えられ、梶原景時たち板東武者を鼻白ませる。

特に黒沢年男が演じる、苔丸という役が面白い。もとは紀州熊野の漁師だったという設定は、いかにも伊勢三郎義盛や駿河次郎などと似ているのだが、かれらだと『義経記』などで義経の股肱、忠臣というイメージが出来上がってしまっているから、その身分の怪しさ、いかがわしさが見えなくなる。なぜ武士たちがかれらを蔑み嫌うのかが、わかりにくくなってしまうのだ。それを苔丸たちに変えてしまうことで、いかにも平家政権末期の世相が生んだ、体制外の連中という雰囲気にしている。

ところが、さらに面白いことが一つ。このドラマに弁慶がいないのは以前の日記でも触れたが、にもかかわらず、一ノ谷と壇の浦のときだけ、弁慶のまがいものみたいな男が義経の背後にいるのだ。

かれは苔丸の仲間の「鞍馬の荒法師」として義経の郎党に加わり、合戦場面では褐色の布で顔を包む僧兵スタイルで、馬上で長刀をふるって活躍する。

ところが合戦では苔丸たちよりも義経の近くにいるのに、平時になると目立たない。ほぼ何もしゃべらない。そして戦闘終了とともに画面から消える。壇の浦の回では、「荒法師」という役名だけがクレジットタイトルにある(笑)。

つまり、中島丈博の脚本上ではどうでもいい役なのに、合戦場面の映像でだけ目立つ存在なのである。

これは何なのか。

勝手な想像だが、ひょっとしたら、この合戦場面を『歴史への招待』といった歴史番組に流用することを考慮して、こんな映像にしたのではないだろうか。

流用するときは画面をぼかしたりするのが常だ。長い鍬形の兜をかぶった大将の脇に僧兵のシルエットが見えれば、誰だって義経と弁慶主従だと思うだろう。むしろ、弁慶がいなければ源平合戦の絵面としていかにも物足りない。あえて外した『草燃える』はそれでいいが、他の番組に流用するときにはそれでは困る。

合戦場面は経費を食うから、使い回しの適用度を下げたくなかったのかも。

この「荒法師」とは逆に、苔丸たちのように特徴的な人物が合戦場面で義経の近くにいないのも、かれらがいると流用の邪魔になるという判断だったのでは。

馬鹿らしいといわれるだろうが、それくらい、この弁慶まがいの「荒法師」は奇妙な登場の仕方をしている。

三月十八日 線と点 チェコが気になる

本屋で見かけて、気になったオビ。

『テンプル騎士団の古文書』(レイモンド・クーリー/ハヤカワ文庫)なる、ダヴィンチコード系のミステリー二巻本が棚にフェイスされていた。

そのオビにはどこかの書店の店員さんの推薦コピー(本屋大賞が人気まだまだあるから、きっと効果があるのだろう)がついている。その下巻。

「なにより読み進めるうちに線が点となるこの構成力! すごい作品だ!!」

うーん、「線が点となる」のは、構成力がないからでは?

初めはつながっていたものがバラバラになるミステリーって、そりゃたしかに別の意味で「すごい」だろうが…。

誰も疑問に感じなかったのか?

未読なので作品について語る資格はないが、一般の方のブログの感想をいくつかみると、「初めは面白かったが…」というのがある。あるいはほんとうに「線が点になる」ものかも知れず、これはけっこう正直なコピーなのかも…。

入手した新譜から。

ヴィオラのタムスティのシューベルト・アルバムは素敵な一枚。

それから、スプラフォンが最近押しているパヴェル・ハース四重奏団は、生命力が豊かでいいクァルテット。

新譜のプロコフィエフで感心して、ヤナーチェクとパヴェル・ハースを一曲ずつ録音した二枚も買ったが、特に両者の一番を収めた二枚目がいい。

ゲンダイオンガク風に甲高くなったりきしんだりせず、響きのコクとリズムの弾力を保って、鋭敏に鳴らせる点が魅力的で、まさに二十一世紀の四重奏団という気がする。ハースの作品は数年前の来日公演でも演奏したそうで、これは聴いてみたかったものだ。

チェコという国の音楽家たち、大木正興さんが亡くなってからは強力な推薦者もおらず、最近はどちらかといえばマイナーだけれど、弾力のあるとてもいい若手が、着実に育っている気がする。

これから注目してみようと思う。

三月二十日 コジ・ファン・トゥッテ

サントリーホールのホール・オペラ、『コジ・ファン・トゥッテ』を観る。

ダ・ポンテ三部作の中でモーツァルトの書法が一段と成熟して、官能と人間の暗い本性がほのめかされた作品だが、ラヴィアの演出は南イタリアの艶笑コメディという陽気な一面を強調して、陰翳は少なめ。

前二作の演出では非常に効果的に用いられていた「闇」が、ここではほとんど姿を見せなかったことが、今回のコンセプトを象徴している。

布類も木製の家具類もすべて生成りの自然色を基本として、人為的な彩色は抑えられている。闇に対置される光が、前二回の演出では人為の象徴であったことを思うと、今回は「理性対野性」が対立するのではなく、自然な野性が素直に、即興的に存在する世界、ということなのかも知れない。

代りに、コンメディア・デッラルテのプルチネッラの仮面をつけた人々が野次馬的に登場し、主役たちのドラマを見物している。ここに「外と内」の関係があるのだろうかとも思ったが、一度観ただけでは、この野次馬の位置づけと意味は正直よくわからなかった。

指揮のルイゾッティがつくる躍動感にみちた指揮は、この自然な野性の世界とぴったりと合っていて、やはり素晴らしい。ただ、この音楽にはもう少し翳があってもいい、とは思った。

ところでサントリーホールでの「ホール・オペラ」は、今回で一段落となるそうだ。偶然にも私は第一回のクーン指揮の《ラ・ボエーム》も観ている。音楽のことより、P席にスリットの入ったゴム・スクリーン(正式にはなんと呼ぶのだろう)を張り、そのスリットから合唱が首だけ出したり引っ込めたりして第二幕を歌ったこと、第三幕もたしかオルガン席脇の通路を使って歌ったことなどを憶えている。

以後は長く遠ざかって、二〇〇四年に久しぶりに《トスカ》を聴いた。

そのときはシコフが聴きたくて買ったのだが、ほとんど何も期待していなかった指揮者のつくる音楽が、見事な呼吸感とスケールの大きさをもっていることに驚き、「ひょっとしたらクラシック半世紀の暗黒時代は終ったのかも」と感じたのが、二十一世紀の演奏に興味を抱く契機の一つだった。

いうまでもなく、その指揮者がルイゾッティだった。翌年が《ラ・ボエーム》(第三幕の四重唱でのトランペットの肺腑をえぐる響きはいまも耳に残っているし、きっと一生忘れまい)、そして二年後から始まったダ・ポンテ三部作。

一九九三年当時とは東京のホール事情も大きく変ってしまい、現状でのサントリーホールは、人間の声を聴くときには東京最高の会場ではないと思う。ホール・オペラは歴史的使命をすでに果たしたのだろう。

思い出は思い出。一つの祭が終った。

三月二十一日 コンダクターなし

東京オペラシティにて、アンスネスがモーツァルトのピアノ協奏曲を弾き振りするノルウェー室内管弦楽団の演奏会。

アンスネスの演奏はCDで聴けたとおりの、ぽかぽかと温かいモーツァルト。個人的にはもう少し弾けた俊敏なモーツァルトが聴きたいけれど、これはこれで完成度の高い、立派な「クラシック」。

曲目は弾き振りによるピアノ協奏曲二曲(第二十三番と二十四番)の間に、交響曲《ハフナー》とグリーグのホルベルク組曲。

私は何となく他の二曲もアンスネスが指揮するのかと思い込んでいたのだが、そうではなかった。ステージ中央に指揮台はない。その代りに、コンサートマスターの席に座った音楽監督が、ヴァイオリンを弾きながら指揮をした。

「指揮をした」といっても、弾き振りのときによくある、自分の演奏の合間には素手で拍子をとる、というような動作はしない。第一ヴァイオリンにそんなヒマはほとんどないから、アイコンタクトによっている。

だから遠目に見ているだけだと、室内管弦楽団が「指揮者なし」で演奏しているように見える。

だがそうではない。音楽監督はたしかに指揮をしていたのだ。それは演奏後、音楽監督がステージの袖に引っ込んではまた出てきて拍手に応えるというクラシックではおなじみの、指揮者ならではの特権的な動作をしたことで示された。

舞台に残ったままの他の楽員とは、立場が違うのである。指揮者、いわゆるコンダクターではないけれど、彼女はたしかに音楽監督、ミュージック・ディレクターなのだった。

コンダクトとディレクト、その作業は区別される。イギリスではコンサートマスターのことを「リーダー」と呼ぶけれども、コンダクターの絶対的権威性が確立される以前には、リーダーも共同で演奏を「ディレクト」していたのかも。

近年、たとえばプラハ室内管弦楽団とか、指揮者なしでコンサートマスターの名がCDに大きく表記されているスタイルがよくあるけれど、それがどういうことなのか、実際の演奏会で目にしてよくわかった。

まあ、ここでの音楽監督はイザベル・ファン・クーレン、ソリストとして名を知られた人だから、ややコンダクター的な色合が他のディレクターたちよりも強かった可能性もあるが。

いずれにせよ、オーケストラという労働者の集団がいて、コンダクターという芸術ヒーローがいて、背後には資本家がいるというような、近代資本主義的な大交響楽団、アメリカ型の交響楽団とは異なる、ディレクションの形。

ところでその演奏、特にグリーグの曲などは高水準で、かれらだけの演奏会も一度聴いてみたいと思った。

三月二十二日 警察日記とファウスト

CSで放映された映画『警察日記』を観る。

一九五五年二月三日封切で、『ここに泉あり』がその九日後だから、ほとんど同時期の作品。この年のキネマ旬報のベスト・テンでは前者が六位、後者が五位と並んで高い評価を受けている。なお一位は『浮雲』で二位が『夫婦善哉』という、日本映画の黄金時代。

主演が森繁久彌なのに、日活映画というのが珍しい。

前年に映画製作を再開したばかりの日活は、ライバル各社から俳優とスタッフを引き抜いて陣容を整えようとした。対抗して各社が結んだのが有名な五社協定で、それで封じ込められた日活が石原裕次郎や小林旭などのスターを育てて独自の社風を築いていく、という流れになるのだが、この『警察日記』は引抜作戦が功を奏した、再開間もない時期の作品。

この時期の森繁が『三等重役』(五二年)や『次郎長三国志』シリーズ(五二~五四年)での喜劇役者としての成功にあきたらず、芸域を広げるべく新たな役柄を求めていたことは、群響の丸山勝廣の『この泉は涸れず』に書かれている。

『ここに泉あり』の製作がきまったとき、丸山がモデルのマネージャー役は、当初は二枚目の鶴田浩二がやるはずだった。しかし所属の松竹の都合で降板、水木洋子が小国英雄に代って新しい脚本を書く段階では、森繁が予定されていた。

今井正がその出演を熱望し、森繁自身も今井と仕事をすることで「森繁のカラから抜けだせる」と、大いに乗り気だったのだという(それにしても、小国脚本は鶴田を念頭にしていたのだから、完成版とはまるで別物だったのだろう)。

だがこれは実現せず、小林桂樹が代役となった。東宝がどうしても許可しなかったためで、東宝争議のとき組合側で活動した人間が『ここに泉あり』のスタッフに加わっていたこと、また松竹専属の岸恵子が出演する関係から松竹系列での公開が決まっていたこと、この二つが問題だったのだという。

森繁は、切望した仕事を泣く泣くあきらめた。それからまもない日活での活動は、こうしたことが伏線に違いない。

『警察日記』は、まさに森繁が望み通りカラを破った最初の作品となったが、それが『ここに泉あり』と封切時期が間近になったのは、偶然ながら愉しい。

ただし、森繁が日活で活動したのは五五年の前半のみで、五月の『次郎長遊侠伝 天城鴉』を最後に、六月には永井荷風原作の鳩の街を舞台にした『渡り鳥いつ帰る』(監督も『警察日記』と同じ久松静児)で、東宝に復帰している。そして九月の『夫婦善哉』で、役者として決定的な評価を得ることになる。

さてその『警察日記』。子役の二木てるみの好演もあり、日活再開後の最初のヒット作になったという(好評を受けて十一月には『続警察日記』がつくられたが、もちろん森繁は出なかった)。

会津磐梯山の麓、猪苗代湖畔の架空の町、横宮の警察署を舞台に、警官と民衆がさまざまに織りなす人情喜劇。

物語はいかにも昭和の東北を舞台にしたものだ。『青い山脈』や『三等重役』(面白いことに三本とも脚本を井出俊郎が担当している)のような明朗喜劇が、陽光きらめく南国を舞台にするのとは図式的に対照的で、東北の農村は暗く貧しい。大陸からの引揚者もいる(満蒙開拓団に東北の貧しい農民が新天地を求めて数多く参加したことは、佐野眞一の『遠い「山びこ」』に書かれていた)。

そして犯罪は、この貧困が原因で起きる。捨子、万引、無銭飲食、仏像泥棒、そして身売り(映画の中で娘が売られるのは愛知県一宮の紡績工場ということになっているが、現実には芸妓や娼妓になる方が深刻だったろうし、周旋屋が暗躍して搾取する余地も大きかったはず)。横宮は鉄道駅があるため、農民にとっては東京への出口となる町だから、そうした犯罪が集まることになる。

この映画の中で警官が扱うのは、根は善良な人々が貧しさのために犯すこうした罪だけで、凶悪犯はいない。

貧困という病根を絶てば人々は幸福に暮らせるが、現場の警官のできることには限りがあるから、その範囲でかれらは精一杯努力する。ここでの警官は社会の監視者としての「官憲」ではなく、じつに戦後民主主義的な、護民官みたいに心優しい人たちなのである。

貧困という社会的題材を扱いながら、民衆に寄り添う存在として意図的に警官を位置づける。『山びこ学校』の教師が民衆の自覚を促すことで、同じ東北の農村の苦しさからの脱却につなげようとしているのとは対照的だ。

しかし、多くの問題が単純なハッピーエンドではなく、次善の策、問題はあるけれどもひとまず可能な方法で対策されているのも興味深い。

身売りから救われた娘は、母や弟妹を養うために年の離れた金持の後添いになると決める。捨子をした母親は、子供が裕福な旅館に引きとられるのを確かめて身を引き、東京に職を求める。

貧しい馬子は、創設早々の自衛隊に入る。そして、息子五人を戦死させて頭がおかしくなり、いまだに戦中同様の国民服を着た元校長先生の、万歳のかけ声と日の丸の旗に送られる。

かれら、娘も母も馬子もみな汽車に乗り、故郷を離れなければならない。

ここで、貧困から逃げることが結局は「自由からの逃走」となり、別の苦しみを抱えてより不幸になる可能性が暗示されている。貧者が代償なしに幸福を得ることは容易ではないのだ。

しかし、その悲しみを理解し見守るものとして、警官たちがいる。ラスト、かれらを乗せた汽車を山道から見送る若い警官(三国連太郎)はその象徴だ。

はっきりいって「こんな警官ばかりならいいなあ」というユートピアである。

原作の小説を書いた伊藤永之助のことはろくに知らないのだけれども、ウィキペディアをみると昭和初期はプロレタリア文学、共産主義が弾圧された時代には農村を舞台にした作品を書き、戦後は社会主義作家クラブの中心として活動したとある。そういう作家が、警察官を権力の走狗として軽蔑するのではなく、人情あふれる護民者として理想化している。

田中角栄の周囲には、元は社会主義の運動家だった人が少なからずいた、という話を連想する。

地方の不便さを減らし、貧苦から脱却させるために、公共事業で道路と鉄道を整え、中央の富を分配する。体制側の政党が地方民衆の生活を楽にし、代りに票を得て左翼を抑え、選挙に勝つ。

高度成長と五五年体制による、上からの日本型社会主義。その萌芽を、一九五五年につくられたこの映画が暗示しているように思うのだ。

税を軽減してもらおうと農民が役人に説明する場面や、通産大臣に出世した酒屋の次男坊が故郷を視察に訪れ、芸者を呼んで馬鹿騒ぎをする場面がある。

それらは喜劇らしく戯画化されているけれど、事の是非についてはやはり言挙げせず、判断を保留する。こうした必要悪の体制と権力が、地方の生活水準上昇の導入者、水先案内人となっていくのだ(地元に錦を飾るのが通産大臣だというのが、また意味深い)。

戦後民主主義の夢想の中に、現実的着地点がかいま見える人情映画。

ところで、前述の正気を失った元校長を演じているのは、東野英二郎。『ここに泉あり』では、警察署長だったのに公職追放を受け、楽団の経理に落ちぶれる役だった。社会的地位がありながら敗戦で人生を狂わせた堅物の老人、というのが東野の十八番だったらしい。

話はかわって、CD話。

ハルモニア・ムンディから出たイザベル・ファウストのバッハの無伴奏、渋くてコクがある響きで、素晴らしい。

今までこの人の録音、たとえばベートーヴェンのソナタ全集などはもう一つピンとこなかったのだが、ピアニストなどの共演者が、私好みではなかったせいなのかも知れない。

でも、これはいい。渋いのにリズムの弾力があり、絶妙の浮遊感がある。音がへばりつかず、浮いているのだ。といっても、地に足のつかない不安定さというのではない。自らの意思と力で空中にあり、自在に動き、弾む音楽。

日本のクラシック好きにはベタッと粘る音が好きな人が多いから、そういう人は落着きがない演奏と感じるかも知れない。しかし私にはこれこそが、今を生きる音楽である。

シュタイアーのゴルトベルク変奏曲も素晴らしかったし、ハルモニア・ムンディの好調は、じつに嬉しい。

三月二十八日 見事な《ラ・ボエーム》

横浜でホモキ演出の《ラ・ボエーム》を観る。非常に刺激的で面白かった。

全幕を通しで上演し、すべてが雪の積もった路上で展開される。雪景色、なんて美しいものではなく、石畳を凍てつかせる、大都市の暗く淋しい、薄く積もるだけの雪。どれほどに着飾り、暖かい部屋に住み、愛を語ろうと、登場人物全員の足元に冷たく過酷な孤独と荒廃と、利己主義が広がることを暗示する。

第二幕だけでなく、第四幕もクリスマスのパーティに設定し、両者を残酷に対照させた着想がすばらしい。二度の宴会でそそり立つクリスマス・ツリー(いろんな意味が込められているのだろう)。ところがこの二つの、カフェとレストランでの宴会の間の、恐ろしい落差。大雑把にいうと、仲間内→宴会→仲間内→宴会、という幕構成になって、各幕が起承転結の役割を担う。

最大のポイントは第四幕。本来ならボヘミアンたちは前と変わらず貧乏なままなのだが、この演出では功成り名遂げ、金と欲にまみれた生活を送っている。

そのかれらが裕福な客たちと高級レストランで開くパーティに、街娼に落ちぶれたムゼッタと瀕死のミミがやってきて…という展開になる。

このとき、男と女の間には、絶望的な格差が生じている。

オペラは砂糖漬けのお涙頂戴の物語だが、その物語構造の内部には、この差別と偽善が確かに存在しているのだ。

設定は現代に変えてあり、それによって社会と人間の問題が過去の場所、特定の人物や職業に限定されるものでなく、普遍的な問題であると示すのだが、しかしその正当性を考えるには、いったんミュルジェの原作小説『ボヘミアンたちの生活』にたちかえるとわかりやすい。

自身がボヘミアン生活をしていたミュルジェは、その体験をもとにこの小説を書き、さらに戯曲化して富と名声を得ることに成功した。

それを正当化するためか、かれは序文に、貧苦と無名の反市民的生活をへて、まもなく社会的に認められる成功者こそが本物のボヘミアンであり、才能も運もなく成功できずに、反市民的生活そのものが目的化してしまうような連中は、見せかけだけの偽ボヘミアンだと、自画自賛する意味のことを書いた。

その点、壁にペンキをぶちまけたり、カフェでズボンを下ろして下着を見せたりなど、善良な市民が眉をひそめることを前半でくり返すこの演出の芸術家たちは、第四幕で見事に人気者になれたのだから、確かに本物のボヘミアンである。

一方、著書にサインを求めてきたウェイトレスをだまして強姦しようとするなど、名声を得てもかれらの根の下劣さ、身勝手さが抜けていないことも、ホモキは示しておく(このあたり、かれらがふざけて口にする歌詞を利用して、別の意味を持たせる工夫が見事だった)。

この男たちに対して、ミミとムゼッタは、かれらの雌伏時代のお相手というだけ。その成功と反比例するように、社会の最下層に沈んでいく。彼女たちはグリゼット、お針子と呼ばれる存在で、芸術家ではなく、ボヘミアンではない。

考えの足らない私はこれまで、主役の貧しい男女全員がボヘミアンだと思い込んでいたのだが、そうではないのだ。

このオペラのタイトル「ボヘミアンたち」は、芸術家の卵である男性たちのみを指していて、グリゼットを含めてはいない。そのことを、ホモキは襟首をつかむようにしてわからせてくれた。

そしてミュルジェの規定に従えば、成功しなければ本物ではないのだから、このボヘミアンたちは、不遇に終ってはならないのだ。

この第四幕には、細かい仕掛けが色々とあった。以下は、私一人が上演中に確認したものだけでなく、信頼する友人知人から得た情報に基づいている。

まず、ホモキが意地悪なのは、ロドルフォの出世作の小説が何であるかをわかるようにしたこと。作品名は『ミミ』。表紙には、かれがミミに贈ったボンネットの絵が書かれている。

彼女を題材にした小説で成功したロドルフォにとっては、それは甘美な思い出というだけ。

だが、そこに本物の、瀕死のミミが現れる。短く刈られたその髪は、彼女が体だけでなく心も病んで、何かの施設(知人はそれを「ヴィスコンティ通りの、あるいはそういう名の避病院あるいは更正施設」だと喝破した。卓見だろう)に強制的に収容されていたことを暗示している。そこから逃げたところを、けばけばしい身なりで街娼暮しをするムゼッタに助けられ、連れてこられたのだ。

ロドルフォは同じ人間、一人の女性に対してした残酷な仕打の結果を、ここで見せつけられる。ミミを救おうと行動するムゼッタに対し、ロドルフォとマルチェッロは札束をふりかざすことしかできず、ムゼッタをあきれさせる。

コッリーネとショナールは、もっと世渡り上手に、偽善的に行動する。コッリーネは自らの財布をのせた盆をショナールに渡し、パーティの裕福な参加者たちから義捐金をつのるように促す。さらには外套を、チャリティの売物にする。有名人の外套だから、高く売れる。そしてそれらの金を、ムゼッタに渡す。

本の表紙を見て、往時のボンネットのことを回想しつつ、ミミはこと切れる。

しかし金持連中にとっては、死なれては迷惑なだけ。金を放りだし、遺骸に抱きついて悲しむのはムゼッタ一人。ロドルフォはその名を叫びながら、事態に直面することを避け、置き去りにして逃げていく。ほかの全員がそそくさと続き、ためらいを見せたマルチェッロも、ムゼッタの街娼姿に怯え、背を向ける。

ラスト、雪の路上に放りだされたミミの亡骸の傍ら、散らばる紙幣の中に、膝を抱えてすわりこむムゼッタ。

いうまでもなく、ここで断罪されているのはミュルジェではなく、ボヘミアンやその流れを受け継ぐ反市民的ポーズをとる芸術家たちだけではない。かれらに眉をひそめつつ、かれらが起こした混乱に乗じて略奪に加わる第二幕の群集や、有名になったかれらにへつらう、第四幕の偽善的な賓客も間接的な共犯だし、そしてそれは客席の私たちも、誰しも多かれ少なかれ身に覚えのあることだろう。「本物のボヘミアン」は、人の醜い心を戯画化した、私たちの代表なのである。

男たちそれぞれの立場に応じた反応の描写も冴えに冴えていたが、ここでムゼッタを残したことが印象的だった。

彼女をもっとしたたかな女性として行動させ、ミミを一人にすることも可能なのに、逆に寄り添わせた。男社会(それに甘んじ、それを利用する女性もそこに含まれる)の身勝手と偽善を強調しているともとれるし、また人間性の、はかなくも最後の希望として残したとも、とれなくはない(彼女を待つのも、おそらくミミと同じ運命なのだが)。

そういえば、アーンの喜歌劇『シブレット』には、老いたロドルフォが出てきて、若い男女たちの恋を成就させようと努力するという。

たしかにロドルフォの将来は、『カッレくん』を読みなおす大人がカッレの将来、それも必ずしも明るくない将来を想像せずにはいられないのと同じく、考えてみたくなるものがある。

ここで逃げ出すロドルフォは、小デュマの小説『椿姫』で、ヒロインの臨終に間に合わず、その骨を無縁墓地から掘り出させて改葬したアルマンと、結局のところは似たようなものと思ったり。

ムゼッタが第四幕のパーティで貴族のパトロンをうまく見つけて、彼女の出自でも可能な最高の出世、つまりヴィオレッタのような高級娼婦になっていったりするのも、それはそれで面白い。そして彼女も、ミミから伝染した結核で死ぬ。

ならば《ラ・ボエーム》と《椿姫》を続けて上演して、ムゼッタとヴィオレッタ、そしてマルチェッロとジェルモンを同じ歌手が歌うなんて、いいかも。

マルチェッロ=ジェルモンとしては、そりゃ息子に「あの女はやめとけ」と止めるだろうというもの(笑) ロドルフォなど他の「本物のボヘミアン」は、当然周囲の貴族とかの役で。

オペラの設定は《ラ・ボエーム》が一八三〇年頃、《椿姫》が一八五〇年前後だから、男たちについては年代のズレがちょうどいい。

ただ、ムゼッタ=ヴィオレッタはかなりの年増になって、一歩間違えると豊志賀になりそうだ。

《ボヘミアン淪落の女の真景累ヶ淵》

そして、最後はミミとヴィオレッタと豊志賀の亡霊が…、なんて。

四月一日 飲み会馬鹿話

エイプリルフール。大学時代のサークルの同級生三人で飲み会。いつも同様に馬鹿な話を数時間。

『滝山コミューン1974』の話。あの六、七〇年代の日本型社会主義の時代において団地をコミューン化する、西武電鉄と革新勢力の奇妙な共犯関係とか、団地ってまさにソ連型社会だなあとか、その原型は一九四〇年体制にあるんだろうかとか、そりゃあれはソ連の計画経済を真似してんだから似てて当然だろうとか、戦後の『山びこ学校』や『ここに泉あり』の世界は、その一九四〇年体制への反動として毛沢東的農民革命への左翼のシフトを意味してんだろうかとか、さらにそれが失敗して左翼が都市回帰したとき、ちょうど六、七〇年代の団地全盛期とかさなって、『滝山コミューン』の時代がくるんじゃないかとか、そのとき自民党は都市部をあきらめて地方への左翼浸透をつぶすべく、社会主義的な政策と資金を地方に重点投入して、地方を支持基盤にしたんだよなあとか、そんなことをごちゃこちゃしゃべったあげく、ぽんと出たのが森繁の話。

森繁がただのコメディアンではなく役者として認められた一九五五年の二本、『夫婦善哉』と『警察日記』。

森繁の前者の関西弁はうまいなあと一人がいう(森繁は大阪人なので当然)。でも後者での東北弁は、関東人のオレが聞いてもおかしいと思うぜ、などと私が言ったら、もう一人が「その映画知らない。どんなの?」という。

社会主義の小説家の作品の映画化で、福島の田舎町を舞台に戦前風の「オイコラ」型官憲ではない、護民官みたいな理想的な警官がいっぱい出てきて、貧しい市民をなんとか助けようとするユートピア話だよ、なんて説明すると、

「てことは、『砂の器』のあの駐在みたいなもの?」

これには、おお!と思った。

『砂の器』が書かれたのは、一九六〇年から翌年にかけて。

警察署と駐在で規模は違うが、たしかに『警察日記』と『砂の器』の警官は、戦後民主主義的な警官という意味で、似ている(もちろん、『砂の器』の三木謙一が乞食の父子を助けるのは、戦前という設定だが)。

そして、これをお読みの方はすでに気がつかれているだろうが、『砂の器』の身元不明の被害者は、東北弁みたいな方言をしゃべっていたことが当初の捜査の大きな鍵になる。だがそのズーズー弁は予想に反し、東北とは反対方向の出雲弁だと判明する。

まさか、森繁の東北弁が嘘くさいからそれを思いついたというのはないにしても、人情派の警官が東北弁をしゃべるという『警察日記』のイメージを、清張が利用した可能性はないとはいえない。あの時代の映画がもっていた影響力の大きさは、そのまま『砂の器』の重要なファクターでもあるわけだし。

さらにいえば、森繁が演じた警官はあの映画で、貧しさに苦しむ母子を助け、子供に養い親を見つけてやり、仕事を求めて東京に向う母親を駅で見送る。父子を助けた三木謙一も、子を託児施設に、父を癩病院へ、やはり両者を引き裂く形で(当時では仕方のないことだったが)対策している。

『砂の器』は人の出自、戦前と戦後、地方と都市などのさまざまな断裂を背景にした物語だが、そこに、一過的なユートピアとしての戦後民主主義の一つの象徴である『警察日記』をはさむと、清張の「意地の悪さ」がさらに見えてくるような気がしないでもない。

酔った上での馬鹿話だから、これで終りなのだが。

帰宅後、前半の団地話について別の方から、藤森照信が紹介した「住いの五五年体制」なる説を教えてもらう。

戦後、爆発的に増大する都市部の若い勤労世帯に住いを供給した二つの柱、住宅公団の団地と住宅金融公庫の融資。

二つとも法律が整備されたのは一九五五年で、前者は革新系政党が、後者は自民党が対抗しあって立法化したものだから、「住いの五五年体制」なのだ。

公団と公庫の背景に、こういう左右の対抗関係があったとは知らなかった。団地は社会主義、持家は資本主義。当然といえば当然だ。

昭和四十年代まではまだみんな貧しかったから、低廉な団地がリード。五十年代に懐が温かくなり、終身雇用と年功序列制が社会全般に広まるにつれ「庭付一戸建」への(現代では不思議なほどの)憧れが燃え上がり、たとえ通勤二時間圏でも公庫を利用して購入し、均質集中型の団地を出てバラバラになり、革新より保守を望むようになる。

一九八〇年代後半の首都圏での革新勢力の弱体化は、それと軌を一にする。そしてその頃から、郊外のモータリゼーションとファストフード化が急速に進行する。なるほど…。

四月二日 ブッダと上野の夜桜

東京・春・音楽祭の《パルジファル》演奏会形式を聴く。

シルマー指揮による、すっきりと澄明な響きが心地よい。感動的というのではないのだが、変にご大層くさく鈍重にやられるよりは百倍もいい。

妙な話だが、クレメンス・クラウスが指揮した一九五三年バイロイト・ライヴの録音を、久々に聴きかえしてみたくなった。四半世紀前に聴いたときには、こちらがクナッパーツブッシュに感情移入しすぎていたためか、同じ年の《指環》に較べて薄味の凡演としか思えなかったのだが、いまの自分ならまた違った感想を持つのではないかと、シルマーの指揮を聴きながら感じたからである。

歌手も実力派をそろえていて、なかでもミヒャエラ・シュスターの、今にも折れそうなもろい心に苦しみながら、懸命につっぱっているクンドリは、体格のいい猛女型の歌唱に慣れていただけに、新鮮で印象的だった。没入型の演技も鮮やかで、これは舞台で観たかった。

外題役のブルクハルト・フリッツも役にあった声でよかったが、最後のソロの途中で声が裏返りそうになり、後半を抑えてしまったのが惜しかった。こういうとき、聴いている方もヒヤヒヤして、集中できなくなるのが困りもの。

数年前、《オランダ人》から《ローエングリン》までを順番に東京で聴けたことがあったが、今回も新国立劇場での《ジークフリート》《神々の黄昏》にこの《パルジファル》と、バイロイトで初演された三本を続けて聴くことができた。

こうして聴くと、いかにも《パルジファル》は実用的に、歌手の負担が過大にならないように書かれていることがよくわかって面白い。現実の歌劇場のための作品であり、対して《指環》は、いかにも「夢の劇場」のための作品なのだ(だからこそカルショーたちデッカ・ボーイズは、現実の歌劇場ではあり得ない《指環》がレコードで可能だと、夢を追うことができたのだろう)。

一方、楽劇理論の提唱と実践を開始して以後、表面的には離れていたキリスト教と人間との問題に、前半生の歌劇作品以来、最後の作品で久しぶりに関わったのも興味深い。死ぬことを禁じられたクンドリは、オランダ人にイヴの原罪を重ねたような存在である(そういえば《マイスタージンガー》の二人の女性の名がイヴとマグダラのマリアからとられているのは、どういう暗喩なのだろう?)。

そして、たしかにパルジファルは『ヴァーグナーとインドの精神世界』ではないけれど、ブッダじみている。欲を去って涅槃に至る。ワーグナーがブッダを主役に構想したという《勝利者》は、どんな話だったのか。さらにニーチェとゾロアスター。近視眼的な意味でのキリスト教と西洋人の関係を、客観化しようという十九世紀ヨーロッパの動き。このあたりはさっぱり詳しくないが、調べだせば奥ははてしなく深そうだ。

幕間に上野公園を歩く。夜桜とその下で飲み騒ぐ人々。ぼんぼりだけが闇の中に仄かに光って、人々は青い影となって服装もわからない。離れて眺めると、現代と特定することのできない、時代から浮遊しているかのような幻想的場面。

東京・春・音楽祭の来年は《ローエングリン》。パルジファルの息子の話ということになる。指揮は今年のバイロイトで同じ作品をふるネルソンス。これもいまから楽しみ。

それにしても、こうした声楽入りの大編成の場合、東京文化会館の音響は適度に抜けて響いて、素晴らしいと思う。オペラの舞台公演ではここまで良さは出ないから、やはり後方の反響板を含めての効果なのだろうか。

四月三日 マーラーと土手の桜

午後から紀尾井ホールで紀尾井シンフォニエッタの演奏会。

ホール開館と楽団結成十五周年を記念するもので、《春の声》とモーツァルトのピアノ協奏曲第二十六番《戴冠式》にマーラーの交響曲第四番。指揮は高関健で、ソプラノの天羽明惠とピアノの田部京子が出演。

前半はいま一つノリが悪かったが、舞台からあふれんばかりに編成を拡大したマーラーは、細部まで血がかよい、各声部が生き生きと動いて鳴る見事な演奏。高関の、この作曲家の音楽への共感の深さがよく伝わってきた。アンコールに天羽明惠をまじえて《ラインの伝説》を演奏したのも、珍しいが的を射た選曲。

帰りは、上智大学脇の土手の桜の下を四ツ谷駅まで。晴れた青空と見下ろす土手の緑と、降りかかる桜花。

四月四日 佐村河内と池袋西口の桜

東京の演奏会は、会場も団体もバラバラなのに不思議なシリーズとなって、思わぬ興趣を味合せてくれることがある。

おとといからの三日間は、ちょうど桜の時期ということも相まって、まさしく味わいのある音の連鎖だった。

今日は午後から、池袋芸術劇場で佐村河内守(さむらごうちまもる。かわちのかみではない)の交響曲第一番。

ワーグナー~マーラー~佐村河内。

佐村河内は私と同じ一九六三年、広島生れ。被爆二世で重度の抑鬱神経症に不安神経症、頭の中で絶えず轟音が鳴り続ける頭鳴症を患い、三十五歳で全聾に。

人前に出るには前もって数日間にわたって薬を大量に摂取し、体調を整えなければならないという。作曲は独学で、オーケストラ音楽、ゲーム、テレビ音楽などを手がけ、交響曲第一番は四十歳のときの作品。

とまあ、波瀾に満ちた人生を余儀なくされている人だ。その自伝的著作『交響曲第一番』は、許光俊さんが紹介したこともあってクラオタには有名である。

「ハンディキャップ・クラシック」なんて言葉があるくらい、クラシックの世界では何らかの障碍に苦しむ人に脚光が当たる傾向が特に日本では強く、その物語性と純粋な音楽的な価値との判別が、とても難しい。正直なところ、音楽がすべてで、それを聴くまでは何ともいえないというのが私の気持で、自伝は読まずにおいた。ゲーム音楽も聴いていない。

だが、一切のお世辞抜きで、今日聴いた交響曲第一番からは、壮絶な、本物の感銘を受けた。本人によるとヒロシマの原爆をテーマとした「祈り」の音楽で、全三楽章を演奏すると七十分もかかるそうだが、今日は二年前の広島での世界初演と同様、第二楽章を省いて約四十分。

二つの楽章を通じ、重苦しい、鬱々とした音楽が耳鳴りのように響き続け、うめき、さけび、さいなみ、打ちのめし、最後にいたって壮大な祈りとなる。

言葉にするとじつに嘘くさく、こけおどしじみてしまっていやなのだが、耳に響くその音楽にはどうにもならない真実味と説得力と、肺腑をえぐる迫力があって、心底圧倒された。

健常者の同情や好奇心を超え、現代に生きる人間の心を揺り動かす力がある。たしかに、他の作曲家から受けた影響はあるだろう。だが、日本の作曲家で、こんなふうに天地を圧するように、轟然とオーケストラを鳴り響かすことができる人が、いったい何人いるだろう。後期ロマン派の巨大交響曲の流れをくむ、ティラノサウルス的な作品。その凄さは、ナマでこそ体験すべきもの。

この曲を自分の意思で選んで、演奏した大友直人は入魂の指揮ぶりだったと思うし、オーケストラの集中も素晴らしかった。終演後に指揮者が客席の作曲者を舞台上に招いたとき、歩いてくるかれを見たコンマスの大谷康子さんが涙をぬぐっていたが、あれは嘘いつわりのない、本心の涙だったろうと思う。

今年、京都では全楽章版が演奏されるらしい。評判は広まっていく。

今日は桜を見られないかと思ったが、芸術劇場の前に数本あった。

広場だけれど公園ではないから、宴会をするスペースはない。花の下に待ち合わせをする人と、行き過ぎる人だけ。

ワーグナーもマーラーも、上野の夜桜もお堀の桜も美しかった。

だが、いま花の下に立つありがたさをどこよりも感じたのは、今日の音楽と、雑然たる池袋のビルの谷間。

(二〇一四年二月八日の附記:この作品は佐村河内守本人の作曲ではなく、作曲家新垣隆が、佐村河内の構成案と指示の下に作曲したことが明らかになった。新垣は健常者であり、ここに書いたことの基礎的事実が崩れたことになるが、当時の私のいつわりのない心境として、原文には手をふれずにおくことにする)

四月五日 モーツァルトと素手

昨日、一昨日の演奏会を通じて感じたことを二つ。

どちらもメインの曲(マーラーと佐村河内)には深い充実を感じたが、それとは見事なまでに対照的に、前半のモーツァルト――《戴冠式》と《ジュピター》――は単調な、退屈な演奏だった。二十世紀後半の形骸化した新古典主義の影響は、残念ながら日本ではまだ根強い。

もう一つは、高関も大友も指揮棒を用いず、素手で指揮していたこと。

いつのまにか日本の指揮者には、素手で指揮する人が増えている。小澤征爾、井上道義。飯森範親もそうだった気がするが、どうだったか。

基本的に日本を最大の拠点として、オペラよりも演奏会がメインの人たち、という気がする。

素手の指揮はストコフスキーを代表格に、二十世紀英米の演奏会で流行した習慣のように思う。オペラでは歌手たちのために指揮棒を用いるのが普通だ。

日本の指揮者たちは、いつごろ、どうして指揮棒を用いなくなったのか? そして先にあげた人々の多くが桐朋、斉藤メソッドを学んだ人であることには、意味があるのか?

いうまでもなく、斉藤自身は指揮棒を用い、タタキやシャクイなど、指揮棒の動きを重視する人だった。

ごく大雑把にいえば、指揮棒をもつ右手が拍子、素手の左手が表情。リズム楽器とメロディ楽器を明確に分割した、二十世紀以降のポピュラー音楽と通底するものがある気もする。

もちろん、ただの思いつきの暴論。

四月七日 大都会のハクビシン

ネットを通じて知り合った方で、神宮前にお住いの人がいる。

一軒家で、以前から屋根裏にネズミや野良猫が棲むことがあったのだが、最近はなんとそこに、ハクビシンが暮らしているという。

猫ぐらいの大きさというから、かなり大きい。ウィキペディアをみると、けっこう昔から郊外の農村部にはいたようだが、最近は山手線沿線でも、夜に電柱に登っていたとか電線の上を走っていたとか、目撃例が非常に増えている。

四谷でも、若葉町あたりで見たと聞いた。池袋でも見たというし、テリトリーを都市部に広げつつあるらしい。

近所では野良猫がめっきり減ったが、そのうち野良ハクビシン、ノラビシンが問題になるのかも。

先月二十二日の日記で触れたシュタイアーのゴルトベルク変奏曲をまた聴く。虚飾のない、言葉の真の意味で豊麗をきわめたもの。すばらしい!

四月八日 灯火管制のない町に

フルトヴェングラーとウィーン・フィルによる、一九四三年五月のストックホルム公演のライヴを聴く(M&A CD‐八〇二)。

『名探偵カッレくん』を読みなおし、スウェーデンが第二次大戦中に中立だったことを思い出して、そこでの戦時中の録音が聴きたくなった。

この戦争で最後まで中立だったヨーロッパの国にはスウェーデンのほか、スイス、スペイン、ポルトガル、アイルランド(とトルコ)がある。当然ながら交戦国間のスパイ戦や秘密外交が行われた。ストックホルムがこの時期を描くスパイ小説の舞台となることも珍しくない。

一九四六年の『名探偵カッレくん』にも、唯一戦争を感じさせる記述として、

「長年、バラ戦争をやってきた。インディアンと白人のものすごい戦争もやってきた。世界大戦中は連合国軍のスパイにもなった」

という一節がある。

その戦時中のストックホルムに、フルトヴェングラーは単身、あるいはベルリン・フィルやウィーン・フィルと、一九四二年と翌年に四度にわたり客演している。スイス各地とともに、かれが訪れることのできる貴重な中立都市だった。

ただし、ドイツ大使館は滞在中のかれを監視するよう命じられていた。四二年一月の最初のストックホルム訪問で、ユダヤ人指揮者のドブロウェンと会食したときには、若い参事官がこうしたことをやめるよう、フルトヴェングラーに懇願したという。しかしかれは「ここはスウェーデンで、ドイツではない」と取りあわなかったという。

三度目の訪問となる一九四三年五月のウィーン・フィルとのシューベルト演奏会は、同年十二月のストックホルム・フィルを指揮した《合唱》とともに、戦時中では貴重なベルリン以外での録音記録となるもの。ただし全曲が残っているのは《グレート》のみで、最初の《ロザムンデ》序曲は失われ、《未完成》は第一楽章のみ。アンコールの《皇帝円舞曲》も前半しか現存していない。

フルトヴェングラーの戦時下のライヴは、その異常なまでの切迫感と迫力で、特別な人気を誇る。《グレート》なら、一九四二年十二月のベルリン・フィルとの録音がその好例だ。

五か月後のストックホルム・ライヴには、あれほどの凄味はない。平和な中立国での演奏だからと簡単にいいきれるものではないけれど、もの足らなく思う人もいる。しかも磁気録音を実用化していた同時期のドイツ録音と異なり、アセテート盤で音質的にも劣る。それやこれやで、話題になることの少ない演奏だ。

だが今回聴きなおしてみて、これはこれでベルリン盤と異なる美しさをもつ、魅力的な演奏だと感じた。

それはなんといっても、ウィーン・フィルの魅力によるところが大きい。澄んだ響き、上品な、貴族的というより王朝的な、抑制を忘れない艶と優美が戦前のSP録音と共通して、まさに『未完成交響楽』のウィーンを想起させるのだ。ウィーン・フィルといえども、こうした優美な軽妙さは一九五〇年代には次第に失われ、二十世紀後半は粘っこくて直截的な、弾まない響きになっていく。それがここに、より戦前に近い形で残っているのだ。《未完成》第一楽章には《グレート》よりはっきりとそれが出ているし、《皇帝円舞曲》前半も、アンコールらしく自発的な熱気とうねりが増しているけれど、軽さと弾力が音楽の基礎をなすことは変らない。

同じウィーン・フィルでも、「ウラニアのエロイカ」や亡命直前のフランクとブラームスなどだと、切迫感と劇性が前面に出ていたと記憶する。その意味で、このストックホルム・ライヴは貴重だ。

ウィーン・フィルの楽団長シュトラッサーは、このときの思い出を『栄光のウィーン・フィル』(ユリア・セヴェラン訳/音楽之友社)に書いている。

「聴衆の中には、多くの亡命者たちもいた。私たちの国からスウェーデンまで落ち延びることに成功した人たちである。どんなにこの人たちが辛い目に遇ってきたか、この燈火管制のないストックホルムでどんなにホームシックに悩まされていたか、私たちにはよく察せられた。私たちがアンコールに応えて〈青きドナウ〉を弾いた時、多くの聴衆の中から啜り泣きが起こった」

《青きドナウ》はこの日ではなく、二日後の《英雄》などの演奏会で演奏されたものだが、このシューベルト演奏会からも、ユダヤ人が大半を占めるだろう亡命ウィーン人を涙させる要素は、たしかに聞きとれると思う。一方、楽員たちは灯火管制のない街の夜景に、平和のまばゆさをおぼえたのだろう。

思いと思いの交錯する町。ディア・オールド・ストックホルム。

四月九日 ムーティのダンディズム

東京・春・音楽祭でムーティ指揮のカルミナ・ブラーナを文化会館で。

強く、硬く力を込めて弾まない音楽。合唱は先日の《パルジファル》とほぼ同じのメンバーのはずなのに、澄明さが消えて一つの塊のように響く。

時流に媚びずに自己のスタイルを貫くのが、この指揮者のダンディズム。それはそれで立派。

以前から評判だけを耳にしていたバリトンのリュドヴィク・テジエ、やっとナマで聴けた。やわらかく豊かな美声。

四月十七日 直葬なる言葉

昨日の日経新聞の夕刊を読んで、直葬という言葉を知る。

通夜や告別式といった葬儀を省いて、いきなり焼いて骨にしてしまうこと。一般的には「ちょくそう」とよむ。「じきそう」の方が仏教用語ふうの印象になるし、そうよむ人もいる。しかし、元々は行倒れや身寄りのない人を対象にした葬場関係者の業界用語、符牒らしいから、口語的によむのが妥当だろう。

焼場に行くと、端に一つだけ小さい炉があって、それはそうした死者のためのものだと、前に葬式を出したときに葬儀屋さんから聞いた。そこを用いて簡単に手短に、事務的に処理する意味が直葬という響きに込められているのだろう。

しかし、最近はそれが一般の人にも広がりつつあるそうだ。

たしかに集団就職などで地方から出てきた人で、退職後は友人知人が少ない、田舎とももはやほとんど縁がない、少子化で子や孫も少ない、さらに独立して遠くにいる、という人が仰々しい葬式を望まなくても不思議ではない。生前には一度も会っていない程度の関係の人に、単なる義理で来てもらうことに疑問を感じる人も少なくないだろう。

葬式や法事はもともとムラ社会で発展してきて、江戸時代に檀家制度によってシステム化され、一億総中流意識の時代にみんなが同じようにやるようになったものだから、それらがことごとく崩壊した今、肉親や少数の友人だけがお別れをして、「焼く」という最小限の行為があれば、充分かも知れない。おひとりさま社会にふさわしいスタイルである。

それにしても驚いたのは、都内ではすでにこの直葬が三割を占めると記事に書いてあったこと。

自分の周囲での経験がないからこそ、直葬という言葉を私は知らなかったのだが、直葬の場合、よほど縁のある人以外はそもそも死去したことにすら気がつかないのだから、その増加が私の目につかなくても当然だ。

葬儀屋さんも坊さんも大変だ。超高齢化社会で葬儀産業は成長一方かと漫然と思っていたが、それだからこそ社会の変化に応じた経済の論理が浸透して、合理化が求められているらしい。

実際、ネットで見ると、葬儀会社の方が営業活動の一つとして直葬を提案しているものが目につく。たしかに劇的なコストダウンで競争力を高められるのだから、必然的な選択なのかも。

そう思いつつ本屋であらためて眺めてみると、「葬式はいらない!」みたいな新書がけっこう多いことに気づく。「坊主はずし」が進行しつつある。

告別式は、宗教と無関係なセレモニーでもいいわけで、有名人でも葬儀は密葬にして、一般向けには日をあらためて、無宗教の「お別れの会」という形を見受ける。今後は宗教色のない「葬教分離」がますます進むのだろう。

しかし、それでは寺は維持できない。寺とは何なのか、墓とは何なのか、今後は何を経済的基盤としていくのか、待ったなしで再確認される時代。

夜、あるオーケストラの演奏会に行ったところ、プログラムに「遺贈ご寄附のお願い」という紙がはさまっていた。

メメント・モリ。

四月十八日 断弦。初台から内藤新宿へ

午後からオペラシティで、ブッフビンダーのピアノ・リサイタル。ベートーヴェンのソナタの第十番、《熱情》《ハンマークラヴィーア》。

演奏はまあ、いかにもブッフビンダーだったが(なんなんだ)、印象に残ったのは《ハンマークラヴィーア》の第一楽章途中で高音の弦が切れたこと。

楽章後にブッフビンダーが立ち上がって弦をいじってみたがどうなるものでもなく、やや間をおいて調律師が登場、聴衆が見守るなかで修理。ブッフビンダーは舞台に残りたがったが、時間がかかったのでいったん引っ込む。

隣席の寺西基之さんが、

「ツィメルマンなら調律自分でやるそうだから、こんなとき自分でなおすかも」

とおっしゃるので、

「自分でなおしたあと、いまのはケージの《四分三十三秒》でした、とスピーチしたら受けるでしょうねえ」

などといっているうちに再開。

しかしアイスランドの噴火、来日演奏家にも影響が出るのだろう。ブッフビンダーも帰国が大変かも。ラ・フォル・ジュルネの時期には落ち着くといいが。

終演後。オペラシティからの帰路は、なるべく歩くことにしている。今日はまだ日没前なので、前から気になっていた場所へ寄ってみることに。

甲州街道を四百メートルほど新宿に戻って、西参道入口の交差点を越えて、すぐの南側。ここに古い寺が二つある。

正春寺と諦聴寺。新宿は空襲で焼き払われていて、ほとんどの寺が戦後の再建だが、この二つはかなり古そう(ひょっとしたら戦前かと思ったが、知人によればこの一帯も丸焼けのよし)。

首都高速とその入出路が空中で巨大にからみあう、現代的な光景の真下に寺があるのが、いかにも面白い。

正春寺で寺の案内板を読むと、徳川家の忠臣、土井家所縁という意外な歴史をもつ寺だった。

土井利勝の弟、昌勝の正室と娘が、それぞれ秀忠と家光の乳母(ともに複数いた乳母の一人)をしており、昌勝の孫を住職に一六二〇(元和六)年、湯島の専西寺の別院として建立したという。湯島の本院は天和の大火で焼失、以後はこの初台に一本化された。

秀忠の乳母の方は初台局といい、彼女がこの初台の地名の元になったとも、逆にこの地を拝領したからその名になったとも、由来ははっきりしないようだ。

(太田道灌が連絡用に設置した一連の烽火台のうち、最初の一つだから初台だという、かなりコジツケくさい説もある。道灌の名が出てきた時点でマユツバの雰囲気になるが、それにしても武州、上州での道灌は、弘法大師や聖徳太子なみの人気者である。江戸の守神という役割にこの人ほどふさわしい人はいない。どうして神に祀られなかったのか、不思議)

娘の方は梅園局と呼ばれ、出家して正春院、現在の寺名の元になった。

面白いのは当初は天台宗だったのに、四年後の一六二四年に浄土真宗(東本願寺派)に改宗していること。

家康の青春時代、三河一向一揆に家臣の半分が参加してしまい、鎮定にとても苦労したという話がある。あるいは土井家も元は門徒で、一揆後は家康に遠慮して天台宗に変え、さらに再び戻したのかも、などと妄想すると愉しい。東本願寺派なら徳川家との関係もよいのである。

ただ、よく考えると初台局の夫が利勝の弟というのは年齢的に無理がある。利勝が秀忠の六歳上でしかないのだから。文字どおり母子ほどに年が離れた夫婦になってしまう。利勝の養父利昌の弟あたりと考える方が自然だ。

そうした疑問も含め、利昌という人も興味深い。さして有力な家ではないようだが、秀忠の乳母を出したり、家康のご落胤という噂のある利勝を養子にし、実子の元政(元昌?)をさしおいて跡継ぎに据えたりしている。

軍事や外交や内政ではなく、奥向に関して家康が深く信頼した人物、一族なのかも。歴史小説の主題にもなりそうな。

ほかにこの寺には、幸徳秋水の内妻でやはり大逆事件に連座して刑死した、管野スガの墓があるという。例の市ヶ谷富久町のあそこで処刑されて、ここに葬られたわけだ。

さらに隣の諦聴寺も、一八五〇(嘉永三)年まで四ツ谷にあって、その年に移転してきたのだという。ぽつぽつとつながる地縁。

この二寺から二百メートルほど東に歩くと、箒銀杏(ほうきいちょう)なる古い巨木に遭遇した。

掲示板によると樹齢二百年、渋谷区の名のある樹木の中で、初代がそのまま現存する唯一の例だそうである。空襲にも焼け残った木なのだ。

幕末の切絵図では甲州街道沿いの先の二寺の東に、銀杏天神なるものがある。現物は樹下の祠といったところで、社殿などはないが。

景色はまるで変っても、いま自分は往時の古街道の上そのものに立っているのだと思うと、ちょっと嬉しい。

また、このあたりは甲州街道の北側より南側を歩いた方が周囲が広々として、よほど気持がいいことも発見する。

北側はビルの真下のため、崖下を歩いているような感じなのだが、南側は斜面の上を歩くことになるので、視界が広いのだ。

かつてその下には、玉川上水の水と緑があった。明るい雰囲気は、江戸時代の甲州街道から受け継いだものなのかも知れない。これからはなるべく南側を歩くことにしよう。

北側に、佐鳴予備校があることにも気がついた。静岡を拠点とする学習塾チェーン。富士宮や沼津や三島、掛川など、この県のどこの工事現場に行っても、街角で見かけたマークが懐かしい。どうせなら甲州街道の内藤新宿ではなく、東海道の品川につくればよかったのに…。

四月十九日 政治的な問題

アウディーテのフルトヴェングラーRIAS録音集が国内盤化されるのに合せて、同社の社長が来日。関口台のキングレコードのスタジオにて、このセットのマスタリングをどのように行なったかの説明会が開かれる。

当時のベルリンの不安定な電気事情から、オリジナルのテープには電圧の変化による速度の増減があり、音程が揺れている。それがどんなものか、どう修正するか、またノイズは除去するが演奏ミスはあえて修正しないとか、などといった話を実例とともに聞く。

実例として提示されたものには、今回のボックスとは無関係の、別の指揮者による音源もあった。しかしこれらについては、何を聴いたか、何を見たか、口外しないでほしいとのこと。放送局のアーカイヴズのテープはライバル会社との争奪戦になっていて、その勝敗には政治的な力もからんでいるからだという。

四月二十日 蔵書を電子書籍に

自分が所有する書籍をPDF化、大雑把にいえば電子書籍化してくれるサービスが始まっているそうで、手数料は一冊百円だという。

本を送ると、背表紙を切り離し、ページごとにスキャンしてデータに変換してくれる。だから現物の本は壊される。リサイクルされるか焼却されるか、いずれにしても現物は消える。

心ひかれる感じはしないでもないが、手元の本を裁断するというのが、ちょっとというか、かなり引っかかる。

そうか、そうして電子書籍は生れるのか、とも思ったり。テキストデータが存在しない古い書物の場合、一冊が背表紙を切り取られてバラバラにされ、中身をスキャンされ、棄てられているのだ。

残るのは紙屑。肉から離れて霊だけ残る、なんて考えると宗教っぽい。

電子書籍化の波は止められないし、遠からず私も日常的に用いるのだろうが、そのある部分はそうしてつくられる。

もちろん、出版社も古本店も、売れ残った本は単なる不良在庫として日常的に裁断処分しているわけで、しょせん物は物。大量消費社会に生きる個人の、身勝手な感傷にすぎないが。

ただし、友人に指摘されて気がついたが、私が見たサービスは、今のところは発行後五年以内の書籍にしか対応していないという。紙が古いと読取エラーの発生率が高いからだそうだ。

基本が二十六しかないラテン文字よりも、漢字仮名混淆の日本語は元々はるかに読み取りにくい。旧仮名ならいっそうひどいはず。

現時点では利用範囲は狭そう。

四月二十二日 懐かしのチクロ

ブラジル製の粉末ジュースから甘味料サイクラミン酸(通称チクロ)が検出され、回収処分となったというニュースがあった。チクロは、日本では発がん性があるとして一九六九年に食品衛生法で使用禁止となっているのである。

チクロってまだあったんだ、というのが最初の感想。

一九六九年といえば私が小学校に入る年で、たしかにこのころ、少年誌か漫画誌かで「チクロはこんなに怖い!」というキャンペーンが展開されていて、その名がある種の恐怖とともに刷り込まれた記憶がある。

そのあと、高校生のときにニーヴン&パーネルの『インフェルノ~SF地獄編~』を読んで、これは現代アメリカ人がダンテの神曲風の地獄を旅するという話なのだが、そのなかにチクロ反対運動をした罪で、罰としてぶくぶくに太らされている女性というのが出てきた。

現代アメリカ人にとって、微々たる発癌性よりも肥満の危険の方がはるかに大きいのに、安価で有用だったチクロを禁止して、肥満化を促進してしまった、というのが彼女の罪だった。

チクロは毒じゃないのかあ、と幼時の刷込がゆらいだのだが、そのころからさまざまな新しい人口甘味料が普及しはじめ、問題の正当性など考える機会はなかった。このニュースで、今も禁止なのだと久しぶりに思い出した次第。

ところが、これも友人からの指摘で、チクロはヨーロッパなどでは禁止されたことがなく、いまも菓子などに使われていることを知る。

禁止運動はアメリカや日本など局地的なもので、ヨーロッパ諸国は重大な危険があるとは考えなかったのだ。

ニーヴン&パーネルは、チクロは当時さかんになりはじめていたアメリカの消費者運動(ウーマンリブ運動とかにも似た)の、ヒステリックな反応の犠牲者であるような書き方をしていた。それが日本にも輸入された結果だったのかも。

四月二十六日 芝と隼町

数か月前からの予定に従い、山の神が胆石の手術で入院。

四十年前に山の神の母親が同じ胆嚢除去をしたときには、開腹手術で一月も入院したそうだが、今は内視鏡手術で入院わずか五日。このへんの進歩は本当にありがたい。

病院は西新橋の慈恵医大附属で、行ってみて驚いたのは、入院棟が芝の青松寺のまさに門前であったこと。

市来竜夫と吉住留五郎の顕彰碑、わざわざ機会をつくるまでもなく、見に行くことができそうだ。

病院と虎ノ門駅を結ぶ愛宕下通り、このあたりが往時の日比谷入江なる海だったと想いながら歩く。

西側のホテル・オークラのある高地から降りる斜面には、汐見坂とか江戸見坂とか、いかにも入江を見下ろす雰囲気の名前の坂がある。まあ、江戸初期はすでにかなり浅くなっていて、埋め立てるのもそんなに大工事ではなかったのでは、とは思うが。

金比羅神社とか塩釜神社とか、海に縁の深い神社も近くにある。といってもこれらは、埋立のはるか後に讃岐の京極家と仙台の伊達家が自邸内に勧請したものだから、入江との直接の関係はないはずだが、埋立地だけに水はけはよくなかったろうし、品川湊から上方、領地への海運の安全を祈るなんて意味合いもあったのかも。

それにしてもこのあたりをぐるりと回ってみる機会、いままでなかった。

周りをそこらじゅう地下鉄が走っているのに、意外と接続がうまくできていなかったり、駅間が遠かったり、じつは交通の便があまりよくないのである。

平らに見えて、じつは北西から南東へと、複数の山と谷が波状に並行していることが地下鉄のルートの制約となり、各線の接続を難しくしているようだ。こういうことは歩いてみるとよくわかる。

手術は明日で、今日は朝の入院手続と夕方の手術説明がある。その合間にFM東京へ行って、ミュージックバードの番組を収録。

FM東京は平河町にあるので、偶然にも青松寺の旧所在地の麹町貝塚の近くと現所在地を往復することになった。知人に教わったことだが、同じく芝の増上寺も、元は麹町貝塚にあったという。貝塚の跡地に寺がいくつもあったわけだ。

そういえば、赤坂の山王日枝神社は、元は江戸城内の紅葉山にあったが、城郭の拡張に伴って最初に移転したのは、は隼町だったのだそうだ(その後、明暦の大火で焼けて現在地に再移転)。

隼町というと国立劇場だが、江戸時代の隼町は北の街道沿いの町人地のこと。FM東京のあたりは、かつての神域だったのかも知れない。

四月二十七日 手術

山の神の手術は無事成功。「電源コードみたいに赤と青に色分けされているわけじゃないし、別々の部品に分れているわけでもないので、大変です」と偽悪的に説明してくれた先生、さすがの腕前。

市来・吉住の顕彰碑も見つけた。寺の右側、精進料理店とのあいだの細い道を入ったところ。竹藪に囲われてあり。

五月九日 一戦終えて

午後、今月下旬発売の月刊誌類の原稿をようやくすべて入稿。

『レコ芸』はひさびさに特集に関わったので、今月は量が多かった。

担当さんからは

「私が片山さんと川本三郎さんの十一日の対談を見に行けるかどうかは、山崎さんにかかってるんですからね」

とクギを刺されていたが、この雑誌については八日夜で完了したので、まあ大丈夫かと。あとは、担当さん自身の頑張り次第だろう、たぶん(無責任)。

それにしても特集、一九八〇年代特有の弾力のない、遅くて、フォルムの崩れた――これがいちばん問題――演奏を聴きかえすのはしんどかった。

音楽シーン自体は懐しさにくわえ、一九七〇年代よりもよほど面白く、何よりも現代につながる要素が多く出ているので、温故知新の効果は、書く方にとっても大きかったのだが。

これから十九日までは、月刊誌もラジオ収録もない、フリーハンドの十日間。

休日前夜と一緒で、「さあ、単行本の原稿を一気に仕上げよう! いっそ2冊ぶんいくか!」とか「さあ、たまってる本とDVDを片づけよう! 死ぬ気で読むぜ!」とか、毎月夢はふくらむが、結局はゴロチャラと、自堕落なキリギリス生活のくり返し。

まずは停滞した「可変日記」の更新。

日差しの弱い日があったら、鴬谷~金杉通り~吉原~下谷万年町貧民窟跡とか蔵前~押上スカイツリー~玉ノ井遊廓跡といった、墨田悪所めぐりもしたい。

再オープンした上野学園の石橋メモリアルホールは万年町のすぐ近くなので、ガラ・コンサートにあわせて行こうかと思ったが、あいにく別の演奏会とバッティング。

最近気にかかるのは、大佛次郎。

かれについて書いた海野弘の『秘密結社の時代‐鞍馬天狗で読み解く百年』を読んだのがきっかけだが、これはタイトルこそ面白いものの、新書でもどうかというくらいに踏込の浅い本だった。

執筆当時の世相を反映した時代小説であるのが(特に戦前の)大佛次郎作品の特徴だと指摘していながら、

「「江戸日記」は帝人事件の裁判のニュースが派手に報道されているときに書かれた。当時の読者はやはり、帝人事件と重ねていたのではないだろうか」

これで止めてしまい、大佛の内心に本気で踏み込んでいこうとはしない。

本質と直面せずに、多くの事象と戯れていくことが海野弘の魅力であるとは承知しているし、私自身共感できる部分もあるが(笑)、これではいくらなんでももどかしさが先に立つ。

それで、かえって興味がわくことになり、海野も参考資料に挙げていた朝日選書の『大佛次郎‐その精神の冒険』(村上光彦)を、古本で読む。

厚さは似たようなものだが、密度はずんと濃い。読むにつれ、三田村鳶魚とか野村胡堂とか、司馬遼太郎とか山田風太郎とかのあいだに大佛次郎をはめると、ジグソーパズルが埋まって、一つのマンダラになりそうな気がしているが…。

これはもう少し。

『大佛次郎の「大東亜戦争」』という新書も去年出ていた。これも読まねば。

あとはたまっているCD。ポンド安でイギリスのCD店から買い、ちょっと聴いて、凄くよさそうだったもの。

ウィグモア・ホールのライヴ・シリーズから、ペレーニ、イヴラギモヴァ、エリアスQ、ピノックのリサイタル。セガン指揮LPOのドイツ・レクイエム。ネルソンスの《火の鳥》に、Ⅴ・ペトレンコのタコ八。

それに一九八三年のLP以来、二十七年ぶりに初めて全部がCD化された、DANACORDの『GREAT SINGERS & MUSICIANS IN COPENHAGEN 1931‐1939』六枚組。

こんなものが、今になってCD化されるとは。

五月十日 三段跳びの小掛!

小掛照二さんが昨夜、七十七歳で亡くなったとネットのニュースで知る。

三段跳びの元世界記録保持者であり、その後もJOCの副会長など、陸上界の要人だった。

この人のご長男は義郎君という。そのかれと私は小中学校が同じで、しかも小学校六年間と中学一年の七年間、クラスまでずっと一緒という関係だった。

個人情報保護の声が喧しい現代では考えられないが、当時は名簿が生徒全員に配布され、住所と電話番号はもちろん、両親の名前と職業まで載っていた。

小学校に入って早々、茶の間でその名簿を眺めていた亡父が「小掛照二! おい、あの三段跳びの小掛の息子がお前と同じクラスにいるじゃないか!」と興奮しながら話しかけてきた場面は、なぜか鮮明に覚えている。

戦前生れの世代の人にとって三段跳びという種目は、陸上の中でも、ひときわ輝いていたのだ。

一九二八年アムステルダムの織田幹雄に始まり、三二年ロサンゼルスの南部忠平、三六年ベルリンの田島直人まで、三大会連続で五輪の金メダルを獲得するという、日本が世界に誇る「お家芸」だったからだ。戦争でその伝統が途絶え、さらに敗戦のためにあらゆる面で自信を失った日本人にとって、小掛さんは二十年ぶりに登場した希望の星だったのだ。

そんなことなど知るよしもなく(一九六九年頃に日本のお家芸といえば、男子体操や女子バレーのことだったのだ)、きょとんとする私に、父は「小掛照二が仙台で三段跳びの世界新記録を出したとき、それを客席で見ていたんだ」と、誇らしげに語った。

へえ、とそのときは聞いていただけだったが、いまウィキペディアを見ると、たしかに小掛さんは一九五六年の秋に仙台市の宮城陸上競技場で行われた日本陸上競技選手権兼メルボルン五輪の最終予選会で、世界新記録を樹立したとある。しかも十六m四十八㎝、それまでの世界記録を二十五㎝も上回る、驚異的な世界新記録だったそうだ。

そんなものを目の前で見せられたら、一生忘れられないのも当然だ。小掛さんは父と同じ一九三二年生れで、同い年の親近感もあったろう。当時、父の方は仙台で税務署勤めだったはず。

だが、残念ながら四十日後のメルボルンでは負傷による練習不足がたたって、小掛さんは八位に終り、二十年ぶりの金メダルはならなかった。

このあたりの不運は、一九五二年ヘルシンキ五輪での、水泳の古橋広之進にも似ている(こうした挫折が敗戦後にお家芸の分野で重なったからか、一九七〇年代あたりまで「本番に弱い日本人」というのが、スポーツではきまり文句のように言われていた)。

しかし、日本人最後の三段跳びの世界記録保持者という栄光は、消えることがない。我が父だけでなく、他の同窓生の親たちもほとんどが「三段跳びの小掛」という名前に対して、特別の輝きを感じていたようだ。

その息子たちが同級生になったのは、十三年後。私もかれも劣等生だったためか、けっこう仲がよかった。

お宅に呼ばれたこともある。父君にも会った。そして車で、原宿のキディランドに連れて行ってくれたのだが、そのときの驚きは忘れられない。郊外のおもちゃ屋や模型店しか知らない小学生には、世の中にこんなにおしゃれで、燦然と光り輝く店があるなんて、想像もつかなかったからだ。

いま思えば、そのとき「父が仙台の新記録に居合わせたそうです」とか、気の利いたことを言えば、きっと照れながら喜んでくれたろう。だが、そんなところにまるで心が回らないのが、劣等生の劣等生たるゆえんである。

義郎君は体格が大きく、いかにもスポーツマンの息子らしく頑丈そのものだったのに、高校一年のときに友人のバイクに同乗していて投げ出され、あっけなく逝ってしまった。

一九七八年、いまから三十二年前のことだから、くしくも今年は三十三回忌ということになる。

息子さんにあの世で再会されただろうか。ご冥福を祈る。

五月十二日(前) 吉原から鳩の街まで

午後からうまく時間が空いたので、隅田川の沿岸地域を歩く。

日比谷線で三ノ輪まで行き~吉原~日本堤~桜橋~鳩の街~押上スカイツリーと歩いて、地下鉄で移動して蔵前の御米蔵跡を見学するコース。

三ノ輪駅から六百米ほど南東に下っていくと、かつての新吉原遊廓跡。

あとで考えたら、次の南千住駅まで乗って、小塚原刑場跡から泪橋をわたって山谷ドヤ街を抜けて南下するという、もっとスペクタクルなルートもあったのだが、これはまたの機会に。

それにしても吉原こと新吉原、現在の千束四丁目は電車では不便なところ。

原型の元吉原は江戸初期、まだ正規の城下町が日本橋から新橋までしかなかった時代に、その北東の外縁、現在の日本橋人形町二丁目と日本橋富沢町のあたりにつくられた。ところが開幕後の急激な人口増加でその周囲まで都市化が及んで風紀取締上不都合となり、半世紀ほど後の明暦の大火(一六五七年)の前後に、現在の場所に移転した。

元吉原と同様に市街の外縁に、しかも同じ轍を踏まぬよう、可能な限りの辺鄙な場所に移した。

浅草寺と千住宿の中間、日光街道からも隅田川からも離れた、幅四百米、奥行三百米ほどの長方形の区画。水田地帯の真中にぽつんとあるので、浅草田圃とも綽名された。

現在では周囲の田畑は余さず宅地化されているが、駅はどれも遠く、普通はバスかタクシーで行くことになる。浅草から歩く人もいるだろうが、雨のときなどはかなり面倒なはず。

今は西側の地下をつくばエクスプレスが通過しているから、いっそ「吉原駅」をつくったら面白かったろうが、そうはしなかった。僻地化政策は幕府以来、現在も継続しているらしい。

時代劇でおなじみの吉原大門、傾城町の唯一の出入り口が、江戸城とは反対の東北、鬼門に向いているのは、疑いなくわざとそうしているのだろう(元吉原も大門は北向だった)。

しかもその大門と表通りの日本堤(現在の土手通り)とを結ぶ五十間道は、くの字に曲げられて、大門が日本堤からは直に見えないようにしていた。この湾曲は現在もそのまま残っているし、さらには傾城町の境界も道となって残っているし、内部の道もほぼそのまま。明治後も遊廓として、周囲から切り離されてきたからだろう。

吉原が凄いのは、こんな不便な場所にあるにもかかわらず、現役の性風俗産業の町、日本最大のソープランド密集地であることだ。最盛期より減ったが、今も約百五十軒あるという。

玉の井や鳩の街、洲崎パラダイスは売妨法施行で衰滅して宅地に変ったし、新宿二丁目やゴールデン街などはほぼ飲み屋街になったのに、ここはソープばかりである。

飲み屋が少ないのは交通不便だからだろうが、それほど不便なのに風俗店が衰えなかったのは、とても不思議。

このあたりは京浜工業地帯における川崎堀之内の位置を考えてみると、都心との関係より、北側の千住の工場街との関係で考えた方がよいのだろうか。いずれにせよ、素人には謎。

面白いのはそれらの店もきちんと昔の傾城町の区画の中にだけあって、今は塀も堀もなくなっているのに、その外に広がりはしていないこと。維新後の公娼制度も、売妨法後の条例も、その区画を守らせてきたからだろうか。おかげで、前述のごとく今も境界が歴然としている。

しかしその区画内も、現在の条例では新規出店はもちろん、建物の建替さえできないので、やがて消滅の運命にある。

性風俗産業は不滅とはいえ、草食系の若い人がこういうところで遊びたがるとは思えない。お客は次第に高齢化して、減少しているのではないだろうか。

どの店も朝十一時くらいから営業していて、ボーイさんが店頭に立っているのだが、三時ごろにその前を歩いているのは、ほんとに私一人。ボーイさんと目を合せないように歩く(笑)。いかに平日とはいえ、これでは苦しいだろう。

たくさんのソープランドの中に「オペラ」の姉妹店「セリアオペラ」というのがあって、オペラ好きを笑わせる。

ソープが消えたとき、吉原は初めて歴史遺跡となるのだろうし、その日はそんなに遠くない気もする。

吉原大門跡から土手通りをわたり、土手通りと並行して走る、山谷堀の跡を南東にくだって隅田川へ。

土手通りは、この堀の脇の日本堤という堤の道の後身。山谷堀はいつできたのかはっきりしないそうだが、江戸初期に隅田川(幕府の正式呼称は浅草川)上流の氾濫をせき止め、浅草や下谷の水はけをよくするために掘られたという。

大川(隅田川)から山谷堀へ屋形船で入って上るというのが、いちばん贅沢な吉原行きの方法だったとか。

堀跡は大門付近では遊歩道程度の幅だったが、下るにつれて堀幅が広がり、途中からは山谷堀公園という公園になる。左手は現在の今戸一丁目。この付近は、安易には口にできない歴史をもつ。

隅田川との合流点の右手には、待乳山聖天(まつちやましょうてん)という寺が、小さな丘の上に。

さらにその西の浅草六丁目は旧名を猿若町といい、天保十二(一八四〇)年に歌舞伎の江戸三座が堺町、葺屋町、木挽町から移転させられて集められ、芝居町を形成していた。

町人文化の爛熟期である幕末の三十年ほどは、浅草寺の裏に遊廓も芝居町もまとまっていたわけで、このあたりが一大遊興地域となっていたわけだ。根岸の里や向島に商人が別宅や妾宅や隠居所をつくったのも、自然が豊かだという以外にこうした遊興地に近いという、脂粉くさい理由もあったのだろう。

江戸の町人地は地形上の制約から、東北方向へ、千住宿へと発展していた。しかし維新で武士階級が消えて、発展のエネルギーは山の手へと方向転換する。

隅田川の岸に到着。行く手には建設中のスカイツリーが、否が応にも大きく目に入る。川を少し遡って桜橋で渡河。

この橋は人道橋で車が通らないので、スカイツリーをゆっくりと眺められる。隅田川の左岸に着くと、弘福寺と長命寺の二つの寺が並ぶ。後者は桜餅で有名。桜橋というのはこのあたりが墨堤の桜の名所だからだろうが、桜餅が食えることもあるのだろう、きっと。

墨堤通りを五百米ほど朔行し、右折して鳩の街通りに入る。

この細い商店街は、戦後に赤線として有名だったところ。ここから一キロほど北東の東向島に、大正年間に発展した玉ノ井という私娼街があったが、その一帯が空襲で灰になったあと、娼家は焼け残った家を求めて、向島の他の地域に移った。その一つがこの鳩の街通り。それまでは普通の商店街だったらしいが、疎開で空家が多かったので、それらを名目上はカフェーに改造して私娼街とした。

それらは警察の指導で、風俗店であることがはっきりわかるように、アール・ヌーボー風の装飾を入口や窓まわりに施し、モザイク・タイルを貼ってある。ただし、商店街の表通り側ではなく、裏側に向けて設置して目立たないようにしてあった。このあたりは吉原大門を鬼門に向け、道を曲げる感覚と似ている。

カフェー百軒、三百人の娼婦が女給という名目でいたというから、かなりの規模。といっても一軒に娼婦三人だけの計算だから、普通の二階建ての民家でやっていけたわけだ。一九五八年の売妨法施行で廃業して民家に戻ったが、タイル貼りの建物は現在も数軒残っている。しかし取壊中の家もあるし、往時の痕跡はまもなく消えてしまいそうだ。

森繁久彌が『警察日記』と同じ年に主演した東宝映画に、鳩の街を舞台にした永井荷風原作の『渡り鳥いつ帰る』というのがある。いつか観てみたいもの。

興味深いのは、商店街の表通りと住宅街の雰囲気が、わが家近くの余丁町のまねき通りという商店街(俳優の遠藤憲一はここが大好きで、四半世紀も住んでいるとか)などと似ていること。

鳩の街の方が道幅も狭く戦前のまま、対して余丁町は空襲で焼けて戦後の再建のはずだが、景色に共通性があるのだ。

大正頃に町割ができて、震災後に本格的に形成された、当時のいわゆる「勤め人」の家族向け、あまり裕福ではない市民層向けの、密集した町並。その同質性が類似を生むのかも知れない。(続く)

五月十二日(後) 鳩の街から蔵前まで

四百米ほどで水戸街道にぶつかって、鳩の街通りは終り。余裕があれば玉ノ井か京島も歩きたかったが、くたびれたのでファミレスで一休みしたあと、そのまま南下して押上のスカイツリーに向う。

桜橋通りが京成押上駅の東で京成線と交差する踏切の脇には、撮影場なる広場があり、ツリーが上から下までよく見える。今日の高さは三百六十八米。

しかし六百三十四米の完成時には近すぎて、全体を見るにはつらくなりそう。撮影場はだんだん遠ざかるのだろうか。

なんにせよ、巨大すぎてもう一つ実感のない塔。

押上駅前の交差点に出て「おっ」と驚いた。

北十間川という、江戸の掘割そのままの川が流れていたことだ。京成橋という橋がかかっている。

かつて江戸の町中を結んだ掘割は、さきの山谷堀のように埋められたり、首都高がかぶさったりして、ほとんどが原型をとどめていない。それがここに残っていて、眼下を流れている。

スカイツリーの真下に、思わぬ江戸の名残。隅田川も江戸の川だが、一直線に護岸されて脇を首都高が走るその景色には感じられないものが、北十間川にはあった。もちろん、これもコンクリで護岸された現代の川なのだけれど、街中のむきだしの川に縁がなくなって久しい西東京の人間にとっては、それだけでとても新鮮なのである。

ちなみに北十間川は西隣の東武業平橋駅の駅前も流れていて、東武橋というのがかかっている。京成橋と東武橋、この即物的な命名法は嫌いではないが、傾城橋と豆腐橋とか言いかえてしまう方が、江戸っ子っぽいかも。

ともあれ、むきだしの川に出会う可能性など、まったく予期していなかったので、不思議なほど元気がわいてきた。

ということでもう一か所まわることにし、都営浅草線に乗って蔵前まで行き、浅草御蔵跡を見る。幕府の米蔵がかつてここにあり、札差が幅を利かせた場所。

御蔵跡には下水道局や郵便局、都立蔵前工業高校などがあるが、とにかくだだっ広い。東京港沿いの埋立地にも近いものがあって、水辺の倉庫街というのは、用地の使い方に共通性があるらしい。

蔵前橋から総武線の鉄道橋までの御蔵跡の岸辺は「隅田川テラス」という遊歩道になっていて、護岸壁に蔵を模したナマコ壁模様が描かれている。

向島あたりの川岸に散見したテント村は、ここにはまったくなかった。

浅草橋駅へ出て、総武線~中央線で帰宅。休憩入れて三時間弱の墨江歩き。とにかく東東京はまっ平ら。

五月十三日 『ピアノ大陸ヨーロッパ』

西原稔の『ピアノ大陸ヨーロッパ』を読む。この著者は同じアルテスで『クラシックでわかる世界史』を出している。音楽社会史、音楽思想史では定評のある人だけに記述は手堅い。

前作は縦長の判型が長すぎるように感じたが、こちらは普通の選書サイズで、手にとりやすい。

十九世紀の音楽市場を語るのに、当時の工業化社会、市民社会を象徴する楽器であるピアノに焦点を当てた本は、岡田暁生の『ピアニストになりたい!』や西原自身の『ピアノの誕生』など、日本でも数冊出ている。

その中でこの本のポイントは、タイトルのごとく、パリ、ウィーン、ロンドン、ベルリン、ライプツィヒ、プラハ、さらにはイタリアやスペインなど、諸都市と諸国の消費状況の特徴をそれぞれに記述していることにある。

十九世紀前半までの各都市の相違がかなり大きかったからこそ、この着眼点に意味があるのだが、その差を小さくしていくのが鉄道だというのが面白い。

いうまでもなく、鉄道もピアノ同様に工業化社会の象徴の一つなのだ。鉄道網がヨーロッパに敷かれていった十九世紀の半ば、ピアノも鉄製フレームに交差張弦という完成形に近づき、その強大で輝かしい響きを採用したメーカーだけが、生き残る。現代のピアノはそうした淘汰による、標準化の産物なのである。

対して十九世紀前半は、従来の地方性を引き継ぎつつ、さまざまな個性と可能性がまだ残っていた時代だった。

五月十五日 指揮の三態

この一年ばかり、紀尾井シンフォニエッタの演奏会に通っている。

二管編成、五十人弱という規模だからこそ、「オーケストラとは何か」を考えさせてくれるのがありがたい。

オーケストラ全体と楽員個人の関係、個々の役割が大編成の場合よりも見えやすい。室内楽、合奏団の延長上にあるものとしてのオーケストラ。(大交響楽団はむしろ巨大なピアノに似ているときがある。アメリカ風のヒーロー、ヴィルトゥオーゾ・ピアニストとオーケストラ指揮者は、だから似ているのかも)

今日はライナー・ホーネックが指揮して、ハイドンのヴァイオリン協奏曲第一番、モーツァルトの交響曲第二十九番、そしてシューベルトの「グレート」というプログラム。

ウィーン・フィルのコンサートマスターであるホーネックが、三曲でそれぞれ指揮のスタイルを変え、「指揮の三態」を見せてくれたのが面白かった。

まずハイドンの協奏曲では、典型的な弾き振りスタイル。通常の指揮者の位置に指揮台をおかずに立ち、ヴァイオリンのソロを弾きながら、手の空いたときに指揮をとる。

続いてモーツァルトの交響曲ではコンサートマスターの席に座り、第一ヴァイオリンの一人としてリードする。手指は使わずに動作や目で合図し、演奏で引っ張っていく。いわば、指揮者なしでオーケストラが演奏するときのスタイル。

後半のシューベルトでは編成が大きくなるので、指揮台を置き、その上で指揮棒を振る、普通のオーケストラ指揮者のスタイル。

演奏の印象は、やはりコンマスの席からリードするのに慣れているからか、モーツァルトがいちばんよかった。

精度はややルーズにはなるのだが、ヴァイオリンを中心に全部の弦がしなやかに歌って、自発性を感じさせる。弦の響きに輝きというか、豊麗さが加わってくる。前にも書いたが、日本人が演奏するモーツァルトは平板単調で退屈なことが少なくないのだが、これはまるでそうではなかった。