Homeへ

一月二日(土)高幡不動

初詣は日野の高幡不動に行く。

日野は土方歳三の出身地で、高幡不動はその菩提寺である。昨年初めて行ったときに、その銅像の写真を撮ってきた。

一月十日(日)ヤマカズと真田丸

二〇一六年の演奏会通いの始まりは、ヤマカズ&N響。ビゼーの《こどもの遊び》、ドビュッシー(カプレ編)の《おもちゃ箱》、ストラヴィンスキーの《ペトルーシカ」(一九一一年版)というパリ初演プログラム。そして、子供と人形のプログラム。

人形遊びの代表的なのは、女の子ならおままごと、男の子なら戦争ごっこ。家事と殺人。

およそ人間の営為というのは、極論すれば、この二つのあいだにすべて収まるのかもしれない。それを、人形が代りに演じる。《おもちゃ箱》はまさにそんなストーリーで、その延長に《ペトルーシカ》があり、前段に《こどもの遊び》がある。さすがヤマカズらしい、よくできたプログラム。

《おもちゃ箱》はナレーションつき。以前、音楽のみをカンブルラン&読響で聴いたことがあるが、取りとめのない長い音楽という印象しかない。ナレーションが入ると、ストーリーと音楽の関連がよくわかって、とても楽しめた。ただ、松嶋菜々子は女優といってもきちんとした修練を重ねた人ではないので、言葉がつかみにくく、情景を想像させるような語りではないのは仕方のないところ。

ヤマカズは、羽毛布団のような優美な響きがきれい。コルトレーン風にいえばウモウブトン・オブ・サウンド。デュトワの置き土産で、実は今のN響は何よりもフランス音楽が上手いという特性を、定期デビューで万全に活用したあたり、さすがに抜かりがない。

そのことは、後半の《ペトルーシカ》で、さらに明らかに。四管編成の一九一一年版は、響きがやわらかく華麗。まるでラベルの音楽のように輝かしく響く、ユニークなストラヴィンスキー。フランス(で初演された)音楽の文脈に位置づけるという意図が明確で、心地よし。

夜は『真田丸』第一回をみる。とても面白くて悲しくて、一年間が楽しみ。

落城で始めて落城で終る、「国破山河在」で始めて「国破山河在」で終る、ということにどうやらなるらしい一年の設計も、さすが三谷。

浅間山の噴火は笑った。人間が必死でやっているときにこそ起きる、滑稽な天のいたずら。そして、山県も馬場も高坂ももういない、甲斐の人、勝頼の孤独。平岳大よかった。ぜひ、内野の家康が三方が原の敗戦を回想するときには、ヒラミキ演じる信玄を見たい(笑)。

燃える新府城、自分は送電線屋をやっていたときに通った韮崎の現場が、まさにあの新府城のあった、釜無川わきの大きな岩の台地の上にあったので、とても懐かしかった。

その前には塩山市に長くいたこともあって、塩山には「心頭滅却すれば火もまた涼し」の恵林寺や、日の丸や孫子の旗が残る雲峰寺があって、昼休みに覗きに行ったことがある。山梨県の武田家関係は華々しいものよりも、滅亡にかかわる故地や遺跡の方が目立つ。強いのは甲斐の外へ攻め出ているときであって、中を守るようになったら駄目。今回の勝頼の諦観には、それが感じられたような。

あと、高嶋の北条氏政もひそかに楽しみ。飯に汁をかけて食っていた場面、汁を二回に分けてかけて父氏康を慨嘆させたという「二度汁」の逸話に引っかけてあるのが愉快。

不作が何年も続いた大河ドラマ、これで延命できそう。ところでNHKの大阪は朝ドラでヒット連発して乗っているけれど、そのうち大河もつくったりするのだろうか。

一月十六日(土)教会と塹壕と

午後にすみだトリフォニーで、ハーディング指揮新日本フィルによる、ブリテンの戦争レクイエム。

ボストリッジの独唱がダントツ。オーウェンの戦争詩の世界を具現化するようだった。バリトンはノルウェー人だそうだが、ブリテンが意図したようなドイツ人が確保できなかった時点で、イギリス人にした方が言葉をもっと明確に歌えたのでは、とも思う。オーケストラと合唱は、もう少しハーディングの棒に明敏に反応できればと思うところも少なくなかったが、まずは好演。

何よりも、コンサート専用ホールならではの構造を活かした、立体的な配置がうまくできていて、その音響が効果的だった。典礼部分を担当するオケと合唱が舞台にいるのは当然として、戦争詩を担当する小オケは、舞台上手前方に固められる。テノールとバリトンは指揮者の左手。ソプラノは二階のオルガン操作盤の脇。そして少年合唱とオルガンが、三階後方のロビーの高みから、はるかに降ってくる。

今まで聴いた小澤&サイトウキネンや大野&都響は、キッセイホールと東京文化会館という、多目的ならぬ無目的ホールが会場だったので、ただ全部を指揮者を扇の要とした形で舞台上に並べることしかできず、のっぺりとしたサウンドでしかなかった。それが今日は空間を活かした立体の響きで、宗教と世俗を、教会と塹壕を入れ子にしたブリテンの独創的な仕掛けを、ようやく体感できた。

〈怒りの日〉が描く「最後の審判」の世界と実際の戦場の、未来と現実が、重なるような重ならないような、揺れるオーバーラップの距離感。

聴きながら思い出していたのが、カルショーの『レコードはまっすぐに』にある、ブリテン自作自演盤の録音時の話。

あのときはキングズウェイホールの床にオーケストラを配置、指揮者の背中側に小オケと男声独唱を置き、合唱とソプラノは二階のバルコニーに置いて高低を離す。少年合唱は脇のバルコニーで、専用マイクをつけずにぼやかして録る。男声と別にされてしまったウィシネフスカヤがその意図を勘違いして怒りだして収録中断、なんて一幕もあった。

この録音の話は、未完のこの自伝のクライマックスに置かれていて、訳しながら思ったのは、これが自伝冒頭の従軍体験と照応している、ということだった。複葉攻撃機ソードフィッシュの航法士として第二次世界大戦に参加、戦友たちの死に直面し、自分も死にかけたことがあるカルショーにとって、戦争レクイエムの世界は自身の体験でもある。

第二次世界大戦の爆撃の惨禍と、第一次世界大戦の塹壕の戦争詩とでは世界が違うのではないか、というかれの戸惑いも、体験者だからこそだろう。

ズレと重なり。過去にして未来という現在。神話化される死。いま。

夜は『演奏史譚一九五四/五五』のカザルスの話を、ようやく書き上げる。

プラードに閉じこもっていたはずのカザルスのところに「アメリカ」が押しかけてきて、押し出されるように一九五五年のカザルスは外界へ出て、シュヴァイツァーとチャップリンに会いに行き、ルツェルンのワーグナーの家とボンのベートーヴェン・ハウスを訪ね、ついには母の故郷、プエルトリコに至る。

天路歴程、いやある種の「胎内めぐり」というか。そこにアレクサンダー・シュナイダーとディースカウとメニューインのプラード体験がからんで、妙にスケールがでかい話でまとまりがつかず、この二週間どうにも書けなかったのが、今日になって突然、三千三百字の中にすとんと収まった。戦争レクイエム効果か。

これで、仮名手本四十七話まで残り三つ。次は一九五五年八月の「バイロイト・オン・ステレオ」(団伊玖磨と吉田秀和と山根銀二のワーグナー体験つき)。そして九~十一月の「二つのベルリン、一つのウィーン」と、十二月の「バイロイトの第九発売」。頼むから停まるな。

一月十七日(日)タイム閉店

高田馬場の中古レコード店「タイム」が閉店して、ネット販売のみにするという。自分と同い年のお店とは知らなかった。カウンターの人がLPを廻しながら白い布巾でキュッと磨いていた光景が懐かしい。ムトウもとうに消えたし……。

一月十八日(月)光はクレージーより

SMAP解散騒動。音楽の一方でコントをやり、それぞれにドラマやヴァラエティに出るのはクレージーがつくってドリフが継いだ方式だから、同様にテレビの冠番組が終ったところで個々に散開、明確な解散はしないのが、一番まるく治まるはず。ナベプロの場合は、派閥抗争が表面化はしなかったわけだが。

一月十九日(火)あなたも共産党員

これから読む(つもりの)新書三冊。今月は久しぶりに、食指の動く歴史関係の新書が並んでいた。

『オペラでわかるヨーロッパ史』はFBフレンドでもある、加藤浩子さんの新著。名作オペラの背景にある史実をわかりやすく説く、ありそうでなかった本。

『戦国の陣形』は、江戸時代の軍学者の張り扇や、明治の参謀本部の机上の空論で適当に語られてきた、戦国時代の軍勢の陣形の実際について考察する本。

立ち読みしたら、「日本の参謀本部の父メッケルは、(まだこの地上に存在しなかった)関が原の布陣図など見られるはずがないので、西軍の勝ちと即座に断じたというのは作り話」と、一刀両断していたのが気に入って、買ってきた。

『70年代オカルト』は、その名のとおりのオカルトブーム検証本。大切な人格形成期に、脊髄にオカルトを注入されてしまった(笑)自分のような世代にとっては、読まずにいられない本。本タイトルの前に、小さく「今を生き抜くための」とついている。

夜は東京文化会館で、ムーティ指揮のシカゴ交響楽団を聴く。

プロコフィエフの古典交響曲、ヒンデミットの弦楽と金管のための協奏音楽、チャイコフスキーの交響曲第四番。

高カロリーの濃厚な音で、技術も世界でも超一級であることは疑いない。しかし、リズムが重くて弾力のない、前世紀のオーケストラの音みたいなのに驚く。フィラデルフィア管やニューヨーク・フィルは若い指揮者の下で、もっと今風のサウンドをつくっていると思うし、ムーティもヨーロッパや日本のオケを振った近年は変ってきたように感じていたのだが、両者が組み合わさると、時間が戻ってしまうのだろうか……。

近年のヨーロッパ、特にドイツのオケは、幼少期からロックを聴いて育ってきた音感覚が、よくも悪くも攻撃的な音づくりにつながっていると思うのだが、今日のシカゴ響にはそうした要素が微塵もなく、純然たるクラシック。

スタインウェイのコンサートグランドをオーケストラ化したら、こんな音になるのだろうか、などとも思う。

そうしたありかたと、弦楽器のアジア系の多さとは関係があるのかないのか、気になるところ。

ムーティは三月にイタリアのユースと日本の混成オケを振るから、可能なら聴き較べてみたい。

東京文化会館の舞台上の天井反響板が斜めになっていることを考慮したのか、管楽器全員がひな壇を使わずに床面にフラットに座っていたのも興味深かった。

ところでチャイコフスキーの交響曲第四番の終楽章、どうしても大学のサークルで先輩があの主題に合わせて歌った、「♪チャイコのよんばん、こ~れがよんばん、な~んどきいてもよんばん」という歌詞が今日も脳内で響いてしまい、追い出すのに一苦労。でも「な~んどきいてもよんばん」というのは、チャイコの音楽の本質をけっこう鋭く衝いている気がしてならない。

とフェイスブックに書いたら、「あなたも共産党員、わたしも共産党員、みーんな共産党員」というのを教えられて、迷惑を蒙っている(笑)という方がおられた。こちらの方がメジャーらしい。確かにぴったり。

一月二十日(水)がんばれ鍾馗

ソヒエフ指揮NHK交響楽団をサントリーホールで聴く。

グリンカのルスラン序曲、ラフマニノフのPコン二番、チャイコフスキーのハクチョウコ(これは書くと正式タイトルの方が短い…)抜粋。

昨日、偶然にもシカゴ響でプロコの古典とチャイ四を聴いているので、東宝争議風にいえば「ショスタコ以外はみんな来た」の、ロシアな二日間。それを日米安保体制二大オケで聴く面白さ。

こうやって続けて聴くと、N響をサントリーホールで聴くという贅沢な体験をさせてもらっているにもかかわらず、とても熱演だったにもかかわらず、やはりシカゴ響がどれほど凄いオケかということを、あらためて思い知らされる。

P‐47サンダーボルトが圧倒的なパワーで爆音と強風を残して飛び抜けた直後を、二式戦鍾馗が追尾しようとしてかえって引き離されていくのを、日の丸ふって応援しているみたいな(笑)感じ。

ラフマニノフの冒頭のピアノの重低音を聴いた瞬間、そう、これをそのまま引き延ばして輝かしく響かせたみたいなのが、昨日のシカゴ響の金管だったと思った。鍵盤を叩けば大きな音が安定して確実にすぐに出る。そういう、機械的結果みたいな響きを、生身の人間が吹いて、当り前みたいにつくることの物凄さ。こういうことを理想とするならば、ピリオド楽器なんて、たしかに馬鹿馬鹿しくて聴いてられないだろうと思う。

ただ、昨日なくて今日あったのは、弦のうねり。しなやかな動き。ソヒエフのつくる音楽も、シカゴ響の音も、ひと言でいえばどちらも「重い」のだけれど、その「重い」の意味が、まったく異なっている面白さ。それはたしかに、ピアノの音はうねるはずがない。

ところで、サントリーホールは久しぶりだった。調べたら先月十六日の同じくN響が最後だったので、ひと月以上のごぶさた。その間に起きたことで残念なのは、アークヒルズの書店丸善が年末で閉店していたこと。ちょっと寄れる本屋、というのが、どんどん行動範囲から消えていく。

さて明日は一転、スクロヴァ&読響のブル八。会場は池袋の芸術劇場。正月からやたらにリキの入ったオーケストラ演奏会が三日間。どれも完売らしいのもすばらしい。

一月二十一日(木)新即物主義の人

スクロヴァチェフスキ指揮の読売日本交響楽団を東京芸術劇場で。ブルックナーの交響曲第八番。

新即物主義の系譜を今に伝える男、ミスターS。左膝が悪いのか、歩くときは足を少し引きずるけれど、指揮台では立ったまま。譜面台にはスコア(隣席の渡辺和彦さんによると、古いプライトコップ版の由)が置かれているが、最後までただそこにあるだけで一度も開かず。

さすがに数年前にくらべてツメの甘さを感じる部分もあったが、緩急強弱とテクスチュアをくっきりとした輪郭でつける剛直スタイルは変わらず。いくつになっても楽譜を再検討して、予想外のデフォルメをするのもこの人の特徴で、二十世紀前半の新即物主義というのがけっして教条主義的な楽譜厳守ではなく、むしろその醍醐味はデフォルメにあるということを、今日も教えてくれた。

情緒に訴えて陶酔に誘うのがロマン主義とすれば、差異を認識させて覚醒に導くのが新即物主義。デフォルメは、差異に気づかせる有効な手法なのだ。

いちばん印象的だったのは、アダージョ冒頭のリズムをバルカローレ(舟歌)のように揺らしたこと。舟歌といえばショパン、スクロヴァが同じポーランド人であることは、関係あるのやらないのやら。でも何か、ほほえましい感じがして嬉しかった。

オケの献身的な熱演も気持よし。

今日の演奏はNHKが放映するとのこと。三十年前のNHKなら、読響がこの世に存在することすら認めたがらなかったんじゃないかと思うが、時代が違う。ジャイアンツのナイターをNHKが中継するみたいなものか。

一月二十四日(日)あとは察せよ

『真田丸』第三回をみる。前回の第二回は脚本と演出の息が合ってない感じを部分的に受けた(特に勝頼最期のあたり)が、今回は快調さが戻って気持よし。

黒木と長澤の女性二人(役名忘れた)の描きわけも楽しいし、なんといっても藤岡弘、の本多平八郎の妙ちきりんさが愉快。たしかに戦場で鬼神のように強い人間なんて、こんな風にどこか壊れているものなのかもしれない。この変な男が娘を通じて真田家の命運に関わってくるのかと思うと、楽しみ。

とにかく三谷の脚本が好き。ここ何年か、龍馬も清盛も官兵衛も苦手だったのは、キャラがとにかく力んで怒鳴ったり泣いたりと感情をむき出しにして、そして自分の感情やら思考やら他人への意見やらを、簡単に現実の言葉として口にしてしまうことだった(『天地人』あたりからひどくなったように思う)。

こういう、まるで含みというもののない、子供っぽい人間像しかつくれないのは、現代の脚本家が幼少期からマンガやアニメの、単調な絵づらをすべてセリフで補うしかない単純な表現で育ってきたことの悪影響のようにも思えるが、当っているかどうかはわからない(微妙な感情表現、表情の移ろいや変化を描けるマンガ家がいることも、知っているし)。

いずれにしても、三谷の人間描写の原型にあるのはそうした薄っぺらい「絵」ではなく、映画であったり演劇であったり、生きた人間(あるいは立体の陰影を持った人形)が演じるもの。だから、性格描写はわかりやすいが、けっして一面的ではなく、含蓄の影と奥行きがある。

今回好きだったのは、大泉洋の信幸の描写。総領息子のつらさ。父はその痛みを、実地で体験させて憶えさせる。そのつらさを総領は誰に話すことも許されない。ひとりで呑みこみ、弟や女たちの後楯になり、すっくと立っていなければならない。そして、そういう兄貴を心から尊敬し、その背中を笑って見つめる弟。

こんな人間関係や、思いや仕掛けを全部口に出して言葉にしたら、安っぽいだけ。「あとは察せよ」のドラマ。

ただし「あとは察せよ」とはいっても曖昧にぼかすことなく、視覚的には明快な表現。三谷の根っこには、フランク・キャプラなど、二十世紀半ばのハリウッド映画もある。この明快さは、サイレントから始めてトーキーに移った映画監督たちの映像表現に由来するのかも。

あらためて考えてみると、武田滅亡から大阪落城まで、このドラマが描く三十五年ほどの歳月のあいだには、父と子の関係がつまっている。偉大な父の影を負う、跡継ぎたちの物語。

まず初めに武田勝頼がそうだし、主人公の信繁と信幸はいうまでもない。上杉景勝と北条氏政も。このあと、信長の息子の信雄や信孝も出てくる。秀頼、秀次に秀秋、豊臣家の人々。そして家康のたくさんの息子たち。秀康や秀忠は信繁とは豊臣家の人質仲間になるし、忠輝もいる。あと、本多正純もいれば、長宗我部盛親も井伊直孝も本多忠朝も。信繁の娘を娶る伊達の家臣、片倉小十郎もやはりその二代目。

「不肖の息子」だらけの、英雄時代の終りの日々。

肝心なのは、そこに、たった一人だけ生き残っている「最後の親父」こそ、徳川家康であること。

私自身が不肖の息子なので、こんなことを強く感じるのかもしれない。ともかく内野の家康、楽しみ。

一月二十九日(金)デッカ、ステレオの旅

「演奏史譚一九五四/五五」の第四十五話、「バイロイト・オン・ステレオ」を、いま書いているところ。デッカがバイロイト音楽祭で初めてバイノーラル(ステレオ)録音した、一九五五年夏の話がメイン。

以下に書くのは本文の下敷きとなる、ものすごくマニアックなデータ整理段階の部分。

史料を調べていくうちに、バラバラに書かれたいくつかの記述がかっちりとかみ合って、立体物のように、まさにオーケストラ・サウンドのようにさまざまな史料がつながり合い、響きあい、ハーモニーとテクスチュアを形成していく瞬間というのは、本文を書くよりもよほど愉しい。史料のオーケストラ、ステレオ・サウンドが生まれる瞬間(笑)。

昨日もそんな時間を味わえた。まとめてみたのが、以下の話。本文ではかなり短縮してしまうことになるので、もったいないからここに残しておく。

この当時のステレオ録音は、デッカでは社外秘扱いで、メインのモノラル用の機材に紛れて、アーティストにばれないようにコソコソと録っていた。

バイノーラルの専門家ロイ・ウォーラスが試験用の機材を完成したのは、一九五四年四月。

翌五月と六月にジュネーヴでのアンセルメ指揮の録音をし、アンセルメにだけ事情を話してプレイバックを聴いてもらい、絶賛をもらえたので、本格的に試験録音を秘密裡に開始。七月ローマ、九月パリ、十月に再びジュネーヴで録って、どの会場でも実用に耐えることを確認。

で、一九五五年には二台目の録音セットをつくって、二グループに分れて、さらに試験録音することになった。初号機はウォーラス、二号機はその弟子のジェームズ・ブラウンが管轄して、メインのモノラル録音チームに混ざってツアーに参加(ウォーラスが「忍び込んだ」のはケネス・ウィルキンソンが率いるモノラル・チームで、入社間もないゴードン・パリーもこちらでステレオの手伝い)。

いくつかの資料を綜合して、その動きと主な録音を再現すると、このような流れになる。

ウォーラス ブラウン

二月 ベオグラード

四月 ウィーン ウィーン

五月 ジュネーヴ ウィーン

六月 パリ ウィーン

七月 バイロイト ローマ

八月 バイロイト

九月 ベオグラード フィレンツェ

十月 ジュネーヴ

十一月 ウィーン

十二月 ウィーン ロンドン

ベオグラード ホヴァンシチーナ、イーゴリ公

ウィーン ベーム、クリップス、クライバーのモーツァルトのオペラ四本

ジュネーヴ 火の鳥

パリ ヴォルフ、ボールト、アルヘンタ指揮パリ音楽院

ローマ 運命の力、トゥーランドット

バイロイト オランダ人、指環

フィレンツェ 愛の妙薬

ベオグラード オネーギン、イワン・スサーニン、雪娘、スペードの女王

ジュネーヴ アンセルメ指揮のフォーレのレクイエム、恋は魔術師、ミュンヒンガー

ウィーン ベーム指揮の影のない女

ロンドン カーゾンの交響的変奏曲

重要な録音拠点のはずのウィーンに初めて行ったのが、試験開始から一年もたってからなのは、噂話の好きなこの町では、本社のあるロンドン以上にバイノーラルの秘匿が難しいと考えたからか。それともメインのプロデューサー、ヴィクター・オロフがステレオ録音にまったく無関心だったためか。

そのロンドンも十二月になってやっと出てくるが、実はデッカが試験録音を開始してから、これが初めての本社での録音。ステレオ機材は大陸の録音でしか稼働していなかった。ジュネーヴより一年半近く遅れたことになる。本社と大陸の連繋の悪さ。

この仲の悪さに嫌気が差したこともあって、一九五三年末にデッカをやめてキャピトルに移っていたのが、ジョン・カルショー。かれがデッカに再び戻ってくるのは、一九五五年八月末。早速、本社でのレコード制作に携わるが、もちろんモノラル録音。

そうこうするうちに十月。ベオグラードに出張していた録音チームにいたゴードン・パリーが、本社に戻ってくる。そしてカルショーと初めて一緒に仕事をして、ブリテンの《小さな煙突掃除人》をモノラルで録る。意気投合して、バイロイトでステレオ録音したばかりのカイルベルトの《指環》などの話をする。

一九五六年末、デッカは来る一九五七年からステレオ録音の秘匿をやめることを決め、アーティストに告知し、ステレオ用の音場づくりに協力してもらうことにする。そして、新たに発足するステレオ録音チームのまとめ役として、パリーが任命された。カルショーとパリーのコンビにより、ショルティとクナのワルキューレ三幕と一幕などが、一九五七年に録音される。

ここから、カルショーとパリーの協同による、《指環》全曲のセッション・ステレオ録音への長い旅が、始まる。

と、こうしてまとめると、どこがどの史料の部分で、どういう風につながっているかは、自分以外にはまるでモノラルのように(笑)わからない。これは論文ではない「読み物」である以上当然のことで、一体感と明快な分離が共存するような、最良のモノラル音響こそ、自分が目指さなければならないもの。

そして、書き散らしただけの冗長なこの文をいかに縮めて他のエピソードと織合わせ、三千三百字にまとめるか。これが何より面倒……。

以上、R・シュトラウス風にいえば、「病んでいる奴の仕事場から」。

ところで、今回の史料のなかで特に気になったのが、一九五五年の二月と九~十月に行なわれた、旧ユーゴのベオグラード国立歌劇場のオペラ録音のこと。共産圏内で孤立した非同盟路線を歩むチトー時代のユーゴと提携した、ロシア・オペラの最初のステレオ録音。

バラノヴィチとダノンが指揮をして、チャンガロヴィチなどを主役に、ロシア・オペラの名作七つを録音(《ボリス・ゴドゥノフ》以外はステレオがある)しているが、今はほぼ忘れられている。LP時代にはハンターなどで、エース・オブ・ダイヤモンドの廉価盤などをよく見かけた記憶があるが、不思議なことに正式なCD化は一度もされたことがない模様なのだ(例外があった。後述)。ドイツのLINEレーベルから三種が板起しでCD‐Rになっているが、《スペードの女王》以外はモノラル音源のようだ。

もはや価値がないと判断されているのか、権利関係に問題があるのか。もったいないと思うのだが…。

一月三十一日(日)一九五五年のベオグラード

風邪気味で家にこもり、楽しみにしていたバッティストーニの講演会は断念。

一昨日のデッカ話をフェイスブックに書いたところ、貴重な情報を教えていただいた。まず森泰彦先生からは、デッカのほぼ完全なディスコグラフィがCHARMというサイトに存在していること。早速ダウンロード。(http://www.charm.rhul.ac.uk/discography/decca.html)

さらに吉田光司棟梁から、ベオグラードでのロシア・オペラのうち、ダノン指揮の《エウゲニ・オネーギン》とバラノヴィチ指揮の《スペードの女王》は、一九九三年にポリドールの日本企画、「ロンドン・チャイコフスキー全集」で出ていたこと。

《オネーギン》だけはすぐに入手できたので、少し聴く。ディスコグラフィにより、一九五五年九月録音と特定できたもの。

未公刊の本の内容を、こうした場で小出しにすることについては、いろいろな意見があるだろう。しかし私の場合は、励ましと促しになるだけでなく、内容についてさらなる補強と裏付けを得られるのだから、本当にありがたいかぎり。

さて《オネーギン》、モノラルのセッションに三本マイクのデッカ・ツリーを一本、密かに紛れ込ませただけでこの音場を録ったのだから、やはりデッカは凄い。そして、ダノンの指揮と歌手もかなりのクオリティなのに、これと《スペードの女王》しかCDになっていないというのは、本当にもったいないと思う。

ロシア・オペラでは合唱の重要度が高いだけに、ネイティヴに近いクオリティのロシア語で歌える意義は大きい(六〇年代のクリュイタンスやカラヤンの《ボリス》も、合唱だけはソフィアやザグレブの歌劇場合唱団を借りて西側で録音している)。それだけに、ムソルグスキーやボロディン作品のベオグラード録音も正規のクオリティできいてみたい。

当時のユーゴという存在にも、いっそう興味がわく。「一九五四/五五」が扱うのは一九五三年のスターリンの死の直後という時代なので、雪解けが始まった時期のソ連(ショスタコーヴィチなど)とその近隣、ハンガリー(シフラ)、チェコ(ターリヒ)、ポーランド(ショパン・コンクール)、フィンランド(シベリウス)などの話が出てくるが、ユーゴは適当な音楽家がいないと思っていた。しかしこの録音を使えば、スターリンに罵倒されながらチトー統治下で独自路線を歩んだユーゴの話ができる――といっても、話を新たに追加する余裕はないから、「バイロイト・オン・ステレオ」に押し込むしかないが(笑)。

気になるのは、デッカとのつながりのきっかけ。ユーゴの歌手はジュネーヴ国際コンクールを受けたりしているから、スイスでローゼンガルテンとつながった可能性もあるけれど、それよりも、ウィーンつながりの方がパイプとしては太そうだ。デッカのディスコグラフィがベオグラード録音をウィーン録音の章に含めているのも、そんな人脈を思わせる。

一九六五年に行なわれたNHKスラヴ・オペラも、いまあらためて面子を見ると、チャンガロヴィチにダノン、マタチッチにザグレブ国立歌劇場合唱団と、完全にユーゴ勢で構成されている。これもN響事務長の有馬大五郎がもっていた、強力なウィーン人脈が実現させたものに思える。

二月一日(月)華麗なる…

CSで録画した『華麗なる一族』二十六回を、ようやくみおわる。

山崎豊子の小説を原作とするテレビドラマで、一九七四年十月から翌年三月まで放映されたもの。万俵大介が山村聡、息子の鉄平が加山雄三、高須相子と語りが小川真由美など。

映画を完全に圧倒し、カラー化で栄華を極めた時代の、まさに華麗なる民放テレビ局がつくった大作。セットも衣裳も凝っている。二十六回あるので、主役だけでなく脇役の描写もしっかりやって、群像劇になっているのもありがたい。

自分がこういうものをみながら育った世代だからなのだろうが、脇を固めている新劇系の役者たちの演技、とりわけその安定した台詞回しに、なんともいえず安心感をおぼえる。サラリーマンや役人や医者は、やっぱりこうでないと。

とはいえ、一方で労働者を演じるときなどは、左翼芝居みたいに類型化したつまらなさになるのも面白い。こういう、インテリが鼻につく演技に飽きて、やたらに怒鳴りまくる蜷川演出とか、アングラや小劇団が生まれてくるのだろうが、そのため逆に、小市民的なインテリの役ができなくなってしまった。

制作が東京の局ではなく、大阪の毎日放送なのも興味深かった。毎日放送は平幹二朗主演の『不毛地帯』も五年後につくっていて、プロデューサーの財前定生(『白い巨塔』を想起させる名前なのが愉快)と脚本の鈴木尚之などは共通。

『不毛地帯』もその前に放映されたのでみたが、ともに大阪を舞台に始めながら東京に移る話なのが、時代を象徴している。『華麗なる一族』の銀行家は最後に、『不毛地帯』の商社マンは途中で。

高度成長期は、経済の中心が大阪から東京に完全に移行する時代だった。『華麗なる一族』の大介の娘たちの婿や婚約者も、東京で働いている。森繁の社長シリーズの会社が東京なのに、先代社長未亡人の邸宅が芦屋にある設定も、大阪からの移転を示している。

そのおかげか、終盤で日比谷公会堂でのクリスマスの《メサイア》が登場、合唱が舞台にいてオケが下のピット(といっても客席と同じ床面)にいる場面があったのは、思わぬ収穫。そういえば、初期の回では、屋外はみなフィルム撮影になっていて、メインとなるスタジオ内のビデオ映像との差が激しく、合成も不自然だったのが、後半は機材の進歩か、屋外もビデオで撮影している。

二月十二日(金)見立て

昼は新日本フィルの記者会見に行く。上岡次期音楽監督、ドイツ語での記者会見は慣れているが日本語での就任会見は初めて、というのが面白かった。ソロ・コンサートマスターの崔文洙が語った通り、課題は山積しているのだろうが、逆にそれを糧にして、足を地につけて着実に明日を切り拓いてほしい。

写真は、そこでいただいたグッズ。新しいロゴマークの入った箸、ではなくてペンシル。握ってみたかっただけ。

夜はライナー・ホーネックと紀尾井シンフォニエッタ東京の演奏会。

モーツァルト:ディヴェルティメントK一三六

R・シュトラウス:ホルン協奏曲第二番

モーツァルト:ホルン協奏曲第三番

R・シュトラウス:メタモルフォーゼン

モーツァルトとR・シュトラウスだけのプロを聴いて、いまの自分は、これくらいの編成が好きだとあらためて思う。

それまで、今月はブルックナーの交響曲を二つきいて、耳が疲れてしまった。六日にパーヴォ指揮N響の第五番、十日にバレンボイム指揮シュターツカペレ・ベルリンの第二番。前者の金管ギンギンのコラール、後者の純粋な二管編成なのに弦十六型という怪物的な音響バランスなど、その剛強すぎる音が、いまの自分の耳と心にはきつすぎた。

ストバイは八人まで、指揮者もコンマスに入ります、みたいな。遠征じゃなくて遠足、みたいなほうがいい。

シュテファン・ドール独奏の二曲のホルン協奏曲は、さすがに唖然とする見事さ。シュトラウスの二番の協奏曲は、管と打楽器に関してだけはブルックナーの交響曲第二番と同じくらいの人数がいるのがおかしい(そしてかれらの出番は今回、前半のこれ一曲だけ)。

最後は偏愛する曲、メタモルフォーゼン。独奏弦楽器二十三人の、この音。最後にエロイカの葬送行進曲が、その姿をついにあらわにする瞬間、何度聴いてもグッと来る。このエロイカは本人ではなく、その亡霊の嘆きなのだろう(二つのブルックナーのあいだに能をみてきたので、ついこんなことを考える)。

嬉しいことに、来週にはパーヴォ&N響、来月にはツァグロセク&読響と、ひと月のあいだに三回も演奏される。貴重なメタモル強化月間(さらに、四月にもロト&都響がある)。

ところでその能というのは、某誌の編集者の方が国立能楽堂でシテを演じられた『鉢木』。

最小限の小道具による極小の空間の、究極的な見立ての美学。周囲のすべての景色、状況、世界と歴史が、人がそこにいるという、そのことに圧縮されて表現される。

人がそこにいることで宇宙がある。恐るべき見立て。そして、爆発(ビッグバン)を内包している。極小にして極大の時空。室町の大発明。

鼓と大皮と笛と掛け声と、無音の間。ただこれだけでつくられる音響の豊かさにも驚く。よいきっかけと促しをいただいたので、これから、色々と能をみてみるつもり。

内包といえば、今週の『真田丸』は、滝川一益の「もうすぐ戦がなくなる」という、あの唐突なひと言にグッとつかまれた。信長とは何者だったのかが、あのひと言に込められる。知らぬ間に置き去りにされた凡人の運命。

二月十四日(日)夏至の夜の歌

今日は、カンブルラン指揮の読売日本交響楽団を池袋の芸術劇場で。

一昨日の紀尾井シンフォニエッタ、昨日の佐藤俊介のピリオド演奏とあわせ、挑発して刺激して、脳を活性化してくれる三日間だった。まずその曲目。

十二日 モーツァルトとシュトラウス

十三日 メンデルスゾーン姉弟とシューマン夫妻

十四日 モーツァルトとマーラー

それぞれ別の団体による三つのプログラムが、打合せしたみたいにうまくできていた。なぜなら、こうして並べてきくと、マーラーとシュトラウスがモーツァルトを敬愛し、好んで演奏したのに対して、メンデルスゾーンとシューマンとその仲間は、バッハを意識したほどにはモーツァルトを参照していないことを、思い出さずにはいられなくなったから。

(森泰彦先生のご教示によると、若き日にはモーツァルトの影響が強かったメンデルスゾーンは、やがて理想のドイツ音楽と理想のドイツ建国を目指す過程で、その土台にバッハとベートーヴェンを置くようになった。そして我々も学生時代に教え込まれた、ドイツ中心の音楽史が「発明」され、ハイドンとモーツァルトはベートーヴェンの先駆者という、二次的な位置づけになったのだそうだ)。

モーツァルトは没後に忘れ去られたとまではいえないけれど、十九世紀末になって俄かに再評価され、演奏機会が増えたといわれている。マーラーとシュトラウスは、まさにその時代の子。

これまた森先生に教えていただいたことだが、理想とは程遠いがともあれドイツが、プロイセン中心に建国されたあとで、あらためてモーツァルトに目が向いた、ということらしい。マーラーとシュトラウスが、プロイセンではなく、南部のカトリック圏の出身であるのも、モーツァルトへの関心の背景にあるのかもしれない。

十二日の紀尾井シンフォニエッタの曲目は、ホルン協奏曲と弦楽合奏という似た曲種を並べることで、シュトラウスがモーツァルトから得たものと変えた(歪めた?)ものを示してくれた。

そして、その二日後にカンブルラン&読響によるモーツァルトとマーラーをきくと、これもまた、やはり同じことを意識した組合せだということを、はっきりと感じた。いまバレンボイムがやっているように、モーツァルトのピアノ協奏曲とブルックナーの交響曲を一晩に組み合わせることは、どちらもかれの十八番であるという以上の関連性はもっていないだろう。しかし、シュトラウスとマーラーは違う。

アイネ・クライネ・ナハトムジークとマーラーの交響曲第七番は、ナハトムジークつながり。前者がなぜこの曲かといえば、曲目解説にある通り、モーツァルト自身がこの曲をセレナードとはつけずにドイツ語の曲名をつけていて、マーラーがそれをうけるように、第二、四楽章をナハトムジークとしたからだろう。

開演前、オーケストラが入ってきて何より驚いたのは、第二ヴァイオリンが右にいる、対向配置をとったこと。これまでのカンブルランは、いつもピアノ配置だったという記憶しかない。そして、マーラーで人数を八型(八‐八‐六‐四‐三)から十六型に拡大しても、同じ配置をとった。となるとこれは完全に、両者の関連を意識しての配置。

そして演奏。モーツァルトはアクセントと抑揚をはっきりとつけながら、フレーズを膨らませたりしぼませたり、音量の強弱をきちっとコントロールすることで波動をつくり、しなやかに、立体的にうねらせた。第二楽章の速めのテンポでの変なアクセントも面白い。そして、全体に響きがくすんでいて、ほの暗い。たしかにナハトムジーク。

数年前にカンブルランでモーツァルトの交響曲をきいたときは、抑揚もリズムの弾力もなくサラサラと流れてしまい、さっぱり面白くなかった記憶があるが、今回は明らかに違って、生命がこもっている。カンブルランが変ったのか、オケにカンブルランの意図が浸透してきたのか、どちらかわからないけれども、とにかく今日は、音楽が脈打っていた。

この方法論は、マーラーで弦が倍増して四管の管楽器と打楽器が加わっても、変わらなかった。ドイツ音楽らしい明快な句読点づけや、段落分けはしない。論理的な構築はしない。ただ、アクセントと抑揚だけをつけて、澱みなく、流麗に音楽をくねらせていく。

たしかにモーツァルトは、ドイツ風に楷書でかっちり演奏しても面白くない。かえって響きが薄っぺらく感じられることがある。だからこの方法は大いに説得力があるし、その延長にマーラーをとらえることも、ベルリオーズなどフランス音楽との関連と影響で、納得できる(これが唯一の方法とはいわないが)。

そしてマーラーは二、四楽章だけでなく、全体がナハトムジークだった。不思議な静けさが漂っている。マンドリンとギターも、チェロの後方から、静かに、しかし明瞭にきこえてくるだけで、自己主張はしない。管楽器などのソロと同じ扱い。そうしたソロの瞬間には、他の楽器がすべて耳をすましてそれをきいているような雰囲気を、テンポと音量の微妙な操作で形成する。だから静か。

グロテスクではなく、不安感もない。金管の呼びかわしは、近くに仲間がいることを、かれらに囲まれていることを示している。見知らぬ異界ではない、親しく温かい世界としての、夜の空間。

つまり、きいているこちらも魔界の眷属、妖精界の住人であるような、安心できる空間としての夜。三楽章はあきらかに死の舞踏なのに、悲劇性はない。

四楽章まで夜できて、五楽章でいきなり日光の下での乱痴気騒ぎになるのかと思ったら、それさえなかった。《トリスタンとイゾルデ》でトリスタンが憎んでやまない、偽りの世界としての昼になって、あの第三幕の太陽の下、包帯を引きちぎりながら「さあこの血、楽しく流れ出ろ」と笑いながら死んでいく、あの自暴自棄の太陽が出るのかと思ったら、出ない(笑)。

終楽章のあのファンファーレさえ、きらきらしく突出することなく、くすんだ一体感をもって温かく響く。そしてパッチワークのようなチグハグさの代りに、さまざまな連中が顔を出す、夜の歓喜の行進になっている。

ナイト・パレードとしての終楽章。ここで、ヴィーラント・ワーグナーが一九六一年にベルリンで演出したという《アイーダ》の話を思い出した。酷暑のエジプトで、炎天下に行進する馬鹿などいるはずがないという考えの下、ヴィーラントは凱旋の行進を夜の場面にした。まさにそれ。

いやおうなく、これは夏至の日の夜、ミッドサマーズ・ナイトにきくべきものなのではないかと、思わされる。

あの夜の妖精界。シェークスピアや、山岸涼子の『妖精王』の世界。つまりメンデルスゾーンの劇音楽の拡大版のようでもある。そういう、時間の流れのなかの、交響曲というよりは長い幻想曲のような音楽。

まあ、最後は闇の中に深い崖がひそんでいて、そこにみな落ち込んでいくような、レミングの群れみたいな結末も、想起せずにはいられなかったが。

マーラーらしくなくてつまらない、退屈という意見も当然にあるだろうが、私はカンブルランのつくる音世界を、とても楽しんだ。少なくとも、ここには確固たる解釈による、独自の主張をもつ音楽がある。そしてそれは、私の脳を活性化してくれるものだった。

カンブルランがこのような「ドイツ音楽」をきかせてくれるとは思ってもいなかったので、とても嬉しいし、これからも楽しみ。

二月十八日(木)シューマン三夜

確定申告の準備。フリーランス稼業は色々なところから仕事をいただく。源泉徴収票にしたがってその一覧表をつくるのは面倒だが、顧客の数がどのくらいあって、それぞれが収入のうちのどのくらいの割合なのかを知るのは、それなりに面白い。

そういえば、自分はマイナンバーをこれらすべての顧客に教えなくてはならないらしいのだが、そんなことをしていたら、いずれどこかから漏れないほうが、むしろ不思議という気がする。

つくっていて気になったこと。中央公論新社や河出書房新社は、いつまでもこの「新社」をつけているのだろうか。ニュー・フィルハーモニア管弦楽団などはあとでニューをとっているのに。「うちは一度つぶれたことがあるんだぞ」と宣言しているみたい。

調べると、文藝春秋も一九四六年から六六年まで「文藝春秋新社」だったことがあるらしい。二十年後に銀座から紀尾井町に本社を移したときに「新」をとった。とすると、中央公論は読売傘下の新会社になったのが一九九九年、旧会社の清算終了が二〇〇一年。どちらかの二十年後が旧名復帰の目途なのかも。

河出は旧会社が存続していて、業務提携をしているそうだから、吸収合併でもすれば、というところだろうか。

今夜はトッパンホールでパドモア&フェルナーのリート・リサイタル。十三日さいたまの「佐藤俊介の現在」第二回、十七日サントリーのパーヴォ&N響と、いずれもシューマンが入っていたので、三日間の感想をまとめて。

佐藤俊介はヴァイオリンの岡本誠司、ヴィオラの原麻里子、チェロの鈴木秀美にフォルテピアノのスーアン・チャイの五人で、メンデルスゾーン姉弟とシューマン夫妻。ガット弦のピリオド楽器は、メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第六番などでは、この作品の激烈さをモダン楽器に較べて和らげてしまう。

このあたり、ベートーヴェン中期以後の弦楽四重奏曲は、その高い抽象性を響かせるためにはモダン楽器のほうがいいのかもと思う。とはいえ、そのことを知ることができたのはこうして聴けたからこそだし、終楽章の軽快な疾走感はとても素敵。

後半のシューマン夫妻の方が、フォルテピアノが入ったこともあり、ピリオドならではの魅力を満喫。クララがヨアヒムに献呈した《三つのロマンス》の第三曲でのフォルテピアノのアルペッジョの浮遊するような波動は、モダンにはない美しさ。ロベルトのピアノ五重奏曲も、全奏で音がきしむことなく、それぞれが和んで謙虚に、しかし確固として響く愉悦。フォルテピアノの音は、たしかにモダンピアノに慣れた耳には違和感があるのだけれど、弦楽器や人声との親和性がより高く、自然になじむことが、ナマだといっそうよくわかる。六百席の大きさもぴったり。

続いてN響。メタモルフォーゼンは倍弦四十六人。トップがソロをとるところ以外、基本的に一パートを二人でひく。八百席の紀尾井で二十三人で演奏した響きを聴いた直後だけに、サントリーの音響もあって、なんとも大味に感じた。紀尾井では二十三人が独奏楽器となって、1人ずつ譜面台を前にして(開演前に舞台係が二十三のパート譜を正しく並べるのが大変そうだった)、バラバラに演奏するのが聴覚的にも視覚的にも非常に刺激的だったのに、四十六人でやると、ただの弦楽合奏に感じられてしまう。

ブニアティシヴィリ独奏のシューマンのピアノ協奏曲も、サントリーの大きさと音響をもてあましている印象で、ピンと来ず。

しかし後半の《ツァラトゥストラ》は面白かった。パイプオルガンの効果といい壮麗なオーケストレーションといい、やはりサントリーホールはこういう、十六型のフルオーケストラをきくためのホールなのだとあらためて感じる。

たくましく気合の入った進行で、この曲の主人公が、実はティル・オイレンシュピーゲルによく似ていることを知る。永劫に回帰する自然と宇宙の掌の上で、キーキーキャーキャーとやかましく、しかし束の間の時間を生きるだけの人間。最後は自然に対して、そのはかなさを憐れんでくれと懇願するが、まるで無視される。ティルが最後に助命を請う相手はまだしも同じ人間だから、一応対話にはなるが、ここでは永遠の自然が相手だけに、まったく融和の余地がない。

矮小なるかな人類、救いなきかな、人類。

そしてパドモア。日本の不安定な気候もあってか、あまり調子がよくなかった様子。たとえば、アンコール曲にはお得意の、そして確実なものを選ぶはずなのに、今日はそのアンコールのシューマンの《月の夜》で、音をとるのにかなり苦労していた。しかもリート・リサイタルでは珍しく、一曲しか歌わなかった。

とはいえ、シューマン以外はその不調を感じず。前半二つめのツェンダーの《山の空洞の中で》(日本初演)は、あの面白い《冬の旅》の編曲をやった作曲家だけあって、プリペアード・ピアノ的な音が登場。面白いのは、弦に何かを装着してアップルのラップトップと接続し、その操作で音を変えていたこと。プリペアード・ピアノの仕掛けを禁止するホールもあるそうだが、こういう電子的な操作なら反対が少ないのかも。

そして今日の白眉は、ベートーヴェンの《遥かなる恋人に寄す》。第二曲から第六曲までをアタッカで一気呵成に駆けぬけて、雲に乗って空を飛ぶように、遠い恋人への熱い愛を歌で走らせる。こうすると、最後のくどいほどにくり返す凱歌が、まるで《運命》のコーダみたいに感じられてきて愉快。

しかしシューマンは難しい。もっと、フィッシャー=ディースカウ風に上から旋律を抑えつけるような歌い方、音を置くような歌い方が、この作曲家にはあっているのだろう。ベートーヴェンのように、音を弾ませて勢いよく歌いまわす方法はとれない。響きが重くなることで、調子の悪さがむき出しになる。初めの五つの歌曲の《母親の夢》と《兵士》などは、皮肉で意地悪な詩がマーラーの《子供の魔法の角笛》の先取りみたいで、面白かったのだけれども…。

CDでは、シューマンの《詩人の恋》もベートーヴェンも、フォルテピアノのベザイデンホウトと共演している。こういう不調のときこそ、フォルテピアノの軽妙な響きなら、と思ったりするのは、さいたまで聴いたばかりだからこそ。

そういえばベザイデンホウト、十月にイザベル・ファウストとデュオで来日するよし。これもいまから楽しみ。

二月二十一日(日)ドイツのCD

ドイツのショップ、JPCからディスク到着。日本ではまだ予告の出ていないいくつかを注文したもの。

まずは、ペーター・シュタンゲル指揮タッシェンフィルハーモニーによる、マーラーの交響曲第七番。

シェーンベルクの私的演奏協会ふうのマーラーの室内アンサンブル版がこのところ流行している。オリジナルの第四番と《大地の歌》のほか、第九番など新たな編曲もふえているようで、これもそのひとつ。第七番を管八、打三、ギターとマンドリンの持替え一(持替え…)、ハープ一、弦六の十九人だけで演奏してのけたもの。

タッシェンフィルとは、ポケット・フィルハーモニックの意味。ポケット戦艦「アドミラル・グラーフ・シュペー」が好きだった人間としては、ポケットという言葉を目にするだけで心が騒ぐ。ほかにベートーヴェンの七番とかモーツァルトの四十と四十一番のポケット版も出ているが、どうせきくならマラ七。「いつもポケットにマラ七を」

早速きいてみる。やはり十九人で演奏するにはかなり無理が(笑)。ポケット戦艦というよりは、日清戦争のときの三景艦(松島、厳島、橋立。戦艦を買うお金がないので、一門だけ巨砲を積んだ小型艦を三隻そろえて、すばしっこく走りまわらせた)みたいな感じ。終楽章は、接近戦に持ちこんで副砲ポンポン撃ちまくって勝った、黄海海戦みたいな爽快感があるが、やはり戦艦定遠を撃沈するまではいかない。

でも面白かった。ポケット版のマーラー全集を、いつの日か期待。

ほかに、ジョナサン・ノット指揮ユンゲ・ドイツ・フィルによる、グバイドゥーリナのヴィオラ協奏曲(タメスティ独奏)とブルックナーの九番の二〇一五年ライヴ。粗いけれど、若い勢いをノットが大きな呼吸感でまとめていて、かなりいい感じ。

そしてフンガロトンから出た、クリストフ・バラーティのひくヴァイオリン小品集、など。

二月二十四日(水)銀座歩き

今日は久々の帝都クラシック探訪。新橋~銀座~丸の内~日比谷を、右左折をくり返して迷路のようにめぐる、百五十年の洋楽史がギュッとつまった地域。

おつきあいくださった片山杜秀さん、ラジオ番組用に収録してくださったミュージックバードの田中美登里さんたちと。楽しかったが寒かった。

二月二十八日(日)イェヌーファ

新国立劇場で《イェヌーファ》初日。日経新聞の評の担当なので細部は控えるが、みるべき価値のある演目と舞台。

初日がマチネーというのは難しかったのではないかと思うが、本格的にエンジンがかかった二幕以降は、殺風景な白い壁だけの部屋に重なって、自分の頭の中に、「聖母子像」のイメージがずっと浮かんでいた。

みどり児の二重写し。「人の罪」と「赦し」の意味。まるでクリスチャンではない自分にも、キリスト教文化のことを考えさせずにおかない舞台。受難節の時期にぴったりの演目(《サロメ》がアドベントにふさわしかったように)。

一方で、二幕のコステルニチカの決意をきいて、反射的に連想した言葉が「最終的解決」。手前勝手な論理(神様はご存じだ)がもたらす、狂気の飛躍。

そして、最後に断罪を叫ぶ村人の群れは、安全な場所から正義をふりかざす、「ネット正義」の人びとのようだった。キリスト教的な「愛」から、おそらくもっとも遠いもの。

三月五日(土)架空の過去から

オペラシティで、シギスヴァルト・クイケン&ラ・プティット・バンドによるバッハのマタイ受難曲。

今季はマタイの当り年とでもいうか、東京では面白そうな実演がならぶ。自分はそのうち三つ、それぞれスタイルが違うはずの三つの団体の公演をきくつもりだった。

最初は、敬愛する福島章恭さん指揮の一月三十日の目黒パーシモンホールでの公演。目黒パーシモンホールはかつての都立大学の跡地で、自分にとっては小中学校へのバス通学の乗り換え地点として七年ほど毎日通った場所だから、地縁も感じて楽しみにしていたが、仕事で他の公演に行くことになり断念。すばらしい公演だったという評判にかさねて、三月一日のバッハゆかりのライプツィヒ・トーマス教会での公演も大成功だったそうで、まことに悔いが残る。

いきなり計画が狂って、残るは二つ。まずは今日のクイケン。

いうまでもなくピリオド楽器、そしてOVPP(ワン・ヴォイス・パー・パート)、つまり独唱と合唱を一パート一人で兼ねる最小編成の歌で、実演ではどんな響きになるのかが楽しみだった。

オーケストラは十一人(弦六、管四、オルガン)×二の二十二人。声楽は四×二に、ペトロやユダを歌う男性二と女性一の十一人(ただしあとの三人はあくまで補助的役割で、合唱は基本的には四×二だけ)で、計三十三人。

第一群が下手側、第二群が上手側に、鶴翼の陣形(だからこういう軍事用語は使うなというのに)でならぶ。前から歌手、管、弦の三列。オルガンはそれぞれの、客席からみて右端。補助の歌手三人は中央最後部。

面白かったのはクイケンの位置。「指揮者」として中央に立つのではなく、第一群オーケストラのリーダーとしてヴァイオリンをひきながら、いちばん下手、つまり左端の最後列にいる。位置的に第一群の管楽器と歌手は、クイケンのことがほとんど見えない。なので第一群の歌手が通奏低音と管だけでソロを歌う場合は、基本的におまかせ。顔のみえる第二群に対しても、ときどきキッカケと冒頭のテンポを与えるくらい。

コンダクトではなくディレクション、アーティスティック・ディレクションという立場。カペルマイスターは不在。カントルは留守。

カペルマイスター抜きは歴史的なマタイとしては考えにくいスタイル。OVPPにしても、プログラムで磯山雅さんが書かれているように、「ライプチヒにおいてそうであったとは考えにくい」。つまり、バッハがマタイをこの人数で指揮したとは考えにくいわけで、史実に従ったものではない可能性が高い。むしろ、多分にシェーンベルクの私的演奏協会的な「見立ての美学」に則ったスタイル。

これが面白い。カリスマ的な指導者に統率される、優秀なソロと規律のとれた大集団という、国民国家と近代軍隊と重工業の発達とともに広まっていく、「国民音楽としてのオラトリオ」に、あえて背を向けたスタイルだから。

ヘンデルが国民国家の元祖イギリスで育て、ハイドンがオーストリアに、そしてメンデルスゾーンがドイツに持ちこんだ、「国民音楽としてのオラトリオ」。「ドイツ国民音楽、理想のドイツ音楽」の基礎となる「ドイツ中心の音楽史観」を発明するべく、その元祖「音楽の父」にバッハを位置づけようとするならば、マタイ受難曲は「国民音楽としてのオラトリオ」の元祖でなければならない。メンデルスゾーンが初演百年後にこの作品を、教会ではなくコンサートホールで蘇演したときは、おそらくはそのように演奏したはず。

そのような演奏は、壮大な響きと劇的感動にあふれ、自国語で歌うものときくものとを、没入と陶酔のなかでロマンティックに渾然一体とさせうる。すなわち「国民の創生」。幸福であり、危険もはらむもの。

クイケンたちの演奏は、そうした「未来へのバッハ」ではなくて、あえていえば「架空の過去から来たバッハ」のようなものだった。ヴァイマルやケーテンでの若き日の、OVPPによるカンタータ演奏――そういう演奏があったと仮定して――や、あるいはナポリ楽派やヴィヴァルディの、独唱とわずかな重唱だけで合唱ぬきにつくられたオペラとか、そうしたものから出てきた、マタイ受難曲。

けっして大向う受けの効果をねらうことなく、端然と、激情と陶酔を排し、清澄に歌われる受難。ごまかしのきかない演奏法だけに、実演での完璧な演奏は困難だったが、こちらもつねに覚醒した状態で臨める、美しい音楽。

三日前の二日に、タローのひく、まったくドイツ的でないゴルトベルク変奏曲をトッパンホールできいたのに続けて、こうしたマタイをきけたのも意義深かった。ドイツ人がOVPPのマタイをやらない、録音しない理由も、ものすごくよくわかったように思う(笑)。

三月十一日には、トーマス教会合唱団のマタイ受難曲をきく予定。優れたソリストと大編成の合唱を、ゲヴァントハウス管弦楽団が伴奏する、おそらくは現代的な「国民音楽としてのオラトリオ」になるだろう演奏。

私はきくだけの人間だから、どちらか一つを取捨選択する義務も権利もない。ただ、かりそめの世の日々を生きるなかでさまざまな実演と録音に接し、再現芸術の底知れぬ、はてなき深さと広さに歓び、ときに恐れ、そして、音楽家たちに感謝するのみ。

書き忘れたが、ラ・プティット・バンド第一群のトラヴェルソはフランク・トインス、オルガンはバンジャマン・アラールで、さすがに見事な演奏だった。クイケンは一曲だけヴィオラ・ダ・ガンバを演奏。それにしてもアラール、ソロをナマできいてみたい。

三月六日(日)アーノンクール死す

アーノンクールの訃報。

突然の引退発表がさぞかし無念だろうと感じる形だったので、ひょっとしたらと思ってはいたが、残念ながらそのとおりに。

ネットでそのことを知ったのが、夜の九時半頃。私は有名人の訃報にあまり心を動かされるタイプではない。だが、アーノンクールの場合は、中断した、そして未完に終ったベートーヴェンの交響曲全集の計画が、いまのクラシックの状況に深く関わっているもののように感じていたので、さすがに感慨が深い。

すると四十五分ほどして「音楽の友」の編集長からメール。十二時間後の明日朝十時までに、二千四百字で追悼記事を書けないかというもの。

普段書かせてもらっている「レコード芸術」や「モーストリークラシック」なら、校了までまだあと数日あるはずだから、今頃は記事の差替えなどでおおわらわだろうと思っていたが、それより校了の早い「音楽の友」がまだ間に合うとは思わなかった。日曜の夜なので、さすがに印刷所には連絡がつかないとか。

こういう依頼をもらって、ふるい起たない書き手はいない。勇んで引き受け、翌朝、一時間遅れで何とか入稿。

三月十日(金)午の吹奏楽

昼は皇居東御苑、すなわち旧江戸城本丸御殿跡に行き、皇宮警察音楽隊のランチタイムコンサートをきく。

明治末から大正にかけ、日比谷公園で陸海軍の軍楽隊が行なう吹奏楽は、当時の日本人が接することのできた、数少ない大規模な西洋式オーケストラだった。

今回は日比谷公園でも軍楽隊でもないが、かつて正午に午砲(いわゆる「丸の内のドン」)が撃たれていた場所の芝生できく、吹奏楽。周囲の係員が着るウィンドブレーカーの背に英字で「インペリアルガード」とあるのが格好よかった。

夜はサントリーホールで、ツァグロゼク指揮読響。演奏についての感想は評を書くので省いて、ここでは曲目のこと。

ブラームスの悲劇的序曲、シュトラウスのメタモルフォーゼンに、ブラームスの交響曲第一番。

紀尾井、N響に続いて二月から三つ目のメタモルフォーゼンについては、プログラムにはツァグロセクのメッセージとして、東日本大震災の犠牲者追悼のために演奏すると書いてあった。同時に、東京大空襲を重ねることも可能な日付。全体の構成自体も、暗から明へ、という明快なメッセージになっていた。

三月十一日(日)トーマス教会のマタイ

五年目の震災当日の夜は、芸術劇場でトーマス教会合唱団のマタイ受難曲。

トーマス教会のマタイは、二〇一二年二月にもオペラシティできいている。あのときは直前に亡くなったゲルハルト・ボッセ追悼のために、冒頭で第六十二番の合唱曲が、聴衆を起立させて歌われたものだった。それ以来のマタイ。

違うのは、トーマスカントルがビラーからシュヴァルツに交代したこと。平板で緊張感に乏しかった前任者よりも起伏があって、はるかに短く感じられた。

それにしても、五日のラ・プティット・バンド公演とは、何から何まで対照的なのが面白かった。

トーマス教会でのマタイ上演はバッハの死で一世紀ほどのあいだ途絶えて、メンデルスゾーンの蘇演の影響を受けて復活する。このメンデルスゾーン流のコンサートホールでの十九世紀のロマンティックな方式と、教会の慣習的な方式が混合し、そこに二十世紀の考証がくわえられた、あらゆる意味で折衷的な公演。

伴奏のゲヴァントハウス管弦楽団はモダン楽器をメインとし、リュートやガンバ、チェンバロにオルガンなど、通奏低音主体に古楽器を加えた編成。これは二十世紀前半のカントル、シュトラウベあたりで始まって、次のラミンの時代にほぼ完成し、リヒターなどが受け継いだ、トーマス教会のスタイル。

弦は五‐四‐三‐二‐一を二つ、左右に分ける。合唱も四十五人を左右に分けてあるが、通奏低音は共通。歌手もバスが二人いる以外は各声部一人。完全にシンメトリックに二グループあったラ・プティット・バンドとは、別の考えかた。

合唱は教会の伝統に従って、少年と青年のみ。要所要所では劇的に歌う。ユダやペトロなどのソロは後方の合唱から出る。緊張もあって最前列のソロ歌手との力量の差は歴然だけれど、人としての弱さをみせるユダやペトロは全キリスト教徒の代表だから、これはこれでいい。

前回の独唱陣はいかにも普段着的というか、現地で日常的に共演していそうな顔触れだったが、今回は中国、韓国ツアーも兼ねているためか、とても強力。ルーベンスとシャピュイの女声、ドラマチックな福音史家のペッツォルト(本来はもう一人のテノール役だったが、予定のブルンス不調のために福音史家を兼任。じつは四年前も、ゲンツ不調のために独りで歌った)、それにイエスのヘーガーとピラト他のベッシュ。

前回はピラトのバスが不調で、客席より合唱の少年たちがあからさまに退屈そうな表情をしたのが面白かった(まさにかれらは私たちの代表なのだ……)が、今日はベッシュが朗々と歌い、少年たちと客席をひきつけた。

プロのソロと未熟な合唱の対比。ヴァイオリンやフルートがソロをとるときには立ちあがって、オケの集団から際立たされることなど、ソロと集団のヒエラルキーが明快なことが、指揮者すらいなかったラ・プティット・バンド公演との、決定的な違い。

帰宅して、ラ・プティット・バンドのマタイのSACDをききなおす。ディスクでしか知らないときには、ただぬるめの演奏としか思っていなかったけれど、ナマをきいたことでその「ぬるさ」の興趣、意味と意義、価値が、鮮明にききとれるようになってきた。

古楽運動というのが、大交響楽団に象徴される、人間集団の機能的な組織化という産業革命以降の近代史に対するアンチテーゼ、異見表明という一面をもっていることを、あらためて実感。

ところで四年前の不調のバス歌手、あとで調べたら、どうやら今日指揮をしていたシュヴァルツだったらしい……。

あとは、『帝都クラシック探訪』最終話のために、平将門伝説の由来の勉強。樋口州男著の『将門伝説の歴史』(吉川弘文館)。

面白いのは、将門を死後すぐに伝説化させていく人びとが、最近の研究ではどうやら、道真を怨霊化させることで自分たちの復権を、少なくとも憂さ晴らしをもくろんだ、道真の不遇の遺児たちと弟子に連なる人脈らしいと、みえてきていること。

左遷されたかれらは、将門が暴れた常陸などの遠国で吏人、つまり事務方をやっていたらしいのだ。中央で身につけた文筆能力をもつかれらが書きとめないかぎり、僻陬の地の反乱者の伝記、すなわち『将門記』などが、きちんとした形で残るはずはなかった。

伝説の裏の、なまなましい現世の人間たちの思いと恨み。

三月十二日(土)タンゴの生命

今日はオペラシティで、「小松亮太 タンゴの歌 featuring バルタール&グラナドス」。

演奏するのはバンドネオンの小松亮太と特別編成のタンゴ・オルケストラ・エスペシアル(総勢二十一人、ただし同時に演奏するのは最大十五人)。

前半はレオナルド・グラナドスの歌と語りで、ピアソラがボルヘスの詩に作曲した組曲「エル・タンゴ」。小松いわくブエノスアイレスの任侠物。弦楽やコーラスが部分的に参加する、ピアソラ自身がアルバムのみでやっている凝った編成を、ナマできかせるのがミソ。

そして後半はアメリータ・バルタールが歌う、ピアソラやガルデルなどの歌。編曲はピアソラの曲はピアソラ自身、他は小松によるもの。ピアソラはバルタールと出会って、オペリーノ《ブエノスアイレスのマリア》の主役に起用して一九六八年に上演と録音、翌年には大ヒット曲《ロコへのバラード》を彼女のために書いた。私生活でも伴侶となり、一九七四年の離婚までピアソラの歌姫をつとめた、伝説的存在(ピアソラがミルバと共演するのはこのあと)。

独特のしゃがれ声に宿る、歌の力。彼女が袖に入って器楽のみで美しく演奏されたガルデルの《首の差で》のあと、舞台に出た途端、「なぜあたしには歌わせないの」とばかりに同じ歌をアカペラで勝手に歌いだしたりと、自然体のステージマナーがなんともカッコいい婆さん。

《ブエノスアイレスのマリア》からの〈受胎告知のミロンガ〉と、《ロコへのバラード》が圧巻だった。ピアソラの音楽とオーケストレーションも冴えに冴えていて、この歌手がかれに与えた霊感の大きさと深さを思い知る。

小松とバルタール、グラナドスは二〇一三年六月にオペラシティで《ブエノスアイレスのマリア》全曲を演奏して、ソニーからライヴ録音も出ているが、自分は他の批評仕事と重なり行けなかった。今日〈受胎告知のミロンガ〉をきいて、ききたかったと悔やまれることしきり。

そして、この《ブエノスアイレスのマリア》は、東日本大震災との結びつきが深い公演でもある。もともと、二〇一一年三月十九日に公演が予定されていたのに(ただし、このときはバルタールは参加しないはずだった)、練習中の三月十六日に公演中止を発表。それから二年後にバルタールも加わって、ようやく実現にこぎつけたものだった。

それから五年、ちょうど一週間前にラ・プティット・バンドのマタイをきいたホールで、今度はタンゴ。冒頭のあいさつで小松は「あれから五年、生きて音楽ができることに感謝」と語った。こちらも「生きて音楽がきけることに感謝」しなければ。

そういえば、第一部の公演中、体調を崩したお客が担架で運び出される事件があった。一階の後方、上手側の壁際の席の方だったので、客席の大半が気づかずにすみ、進行に支障はなかったが、担架が入ったのは二階席からみていてもショッキングだった。大事にならないことを祈るのみ。

生きて音楽がきけることに感謝。

三月十八日(金)三日間、遡る時間

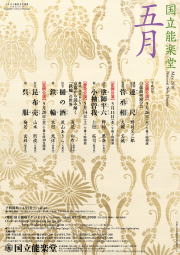

水曜日は上岡敏之指揮新日本フィルでサントリーホールへ行き、木曜日はリッカルド・ムーティ指揮日伊国交樹立150周年記念オーケストラで東京芸術劇場へ行き、金曜日は「附子・小塩」で国立能楽堂へ行った。

ともだちよ これが私の三日間の仕事です テュリャ テュリャ テュリャ テュリャ テュリャ テュリャリャ テュリャ テュリャ テュリャ テュリャリャ~

演奏会の感想というより、そこから連想した、さまざまな時間のこと。

お気に入りらしい焦茶色(?)のテカテカの服を着た上岡のマーラー《巨人》は、この人らしいケレンのきいたもの。随所で弦のグリッサンドというよりもポルタメント、というよりもずりあげさげを多用。二〇一二年に読響でマーラーの交響曲第四番をきいたときも第三楽章でやったことを、より徹底してしかけてきた。そして最後にはホルンとトランペット全員を起立させて強奏。視覚的だけでなく音量的にも目の覚めるような効果。

先月の「レコード芸術」誌のレビューのために、アバド&ベルリン・フィルのラスト・コンサートのディスクを試聴した。映像として、ある意味で本番よりも興味深かったのが、ボーナスのDVDに入っている、一九九〇年の就任時のドキュメンタリー。選挙が行なわれた一九八九年秋にはまだ「ベルリンの壁」が存在していて、そこから就任までの間に、壁の崩壊という大事件が起きる。まさに新しいエポックの始まりという気分を見事にとらえたドキュメンタリーで、最後に就任披露演奏会のための、《巨人》のリハーサルが映る。

そこでアバドは、楽譜通りにコーダでホルンを立たせてみる。しかし演奏者も指揮者も照れたように笑いだし、「大げさだったね」のひと言で断念。ベルアップだけにとどめる。つまり、四半世紀前の一九九〇年にはまだ、この程度でさえおおごとだった。新日本フィルの演奏をみながら、時の推移を実感。

続いてムーティの演奏会では、ボーイトの《メフィストーフェレ》のプロローグ。ナマできくのは初めて。大編成オケにバス独唱と百人の合唱、それに児童合唱にオルガン、十七人のバンダが轟然と鳴り響く、壮大な音響体。《アイーダ》初演の三年前の一八六八年に、〈凱旋の場〉の前に、二十六歳でこういうものを書いたボーイトに、あらためて驚く。

このプロローグの迫力を広く世に知らしめたのは、なんといってもトスカニーニ。録音が残っているものでは、一九四六年のミラノ・スカラ座再建記念演奏会でロッシーニ、ヴェルディ、プッチーニに続いて、この場面を全体の〆に取りあげているし、一九四八年スカラ座でのボーイト没後三十年記念演奏会では、この場面を最初に演奏した。いずれも指揮者とオーケストラが化学反応を起したような爆発的演奏で、後者はトスカニーニ生涯最後の舞台つきオペラ上演ということでも意義深い。

そして、いちばん一般的なのは、RCAがレコード化した、一九五四年三月十四日のNBC響とのカーネギー・ホールでの放送演奏会。

ここからは、しばらくぶりに「一九五四/五五」の話(まだ、モタモタと書き続けている……)。

この日の客席には、吉田秀和がいて、「とても迫真力があって、息苦しい位の熱気があたりに漲り、何か背筋がぞくぞくしてくる」と『音楽紀行』に書いた。

返す返すも残念なのは、一週間前の六日と八日にライナー&シカゴ響のR・シュトラウスの《ツァラトゥストラはかく語りき》と《英雄の生涯》を録音していたRCAのステレオ録音チームが、この公演に間に合わなかったこと。

結局、遅れてきたかれらは一週間後の二十一日の《悲愴》交響曲そのほかと、四月四日のワーグナー演奏会をステレオ録音したが、これらはトスカニーニの衰えが顕著で、リリース不能と判断された(世に出ている録音はその非正規のコピー)。《悲愴》は楽員が「トスカニーニはリハーサルにはちゃんといたんだが、本番にはいなかったんだよ」ともらすような代物で、ワーグナー演奏会はいうまでもなく、記憶障害のために「ラスト・コンサート」となったもの。この二つの演奏会の間の三月二十五日にトスカニーニは引退を最終的に決意し、かねて用意の引退表明文にサインをして、NBC会長宛てに発送している。

ということで、三月十四日の放送演奏会(奇しくもヴィヴァルディ、ヴェルディ、ボーイトという、イタリア・プログラム)は、トスカニーニの生涯最後の、その名に恥じぬ大花火だった。

そして《メフィストーフェレ》のプロローグは、正規にリリースされたもののなかで(そしておそらく、本人が自ら発売を許可したもののなかで)、トスカニーニ生涯最後の演奏となっている。

愛聴盤ではあるが、それがさらに、ステレオ録音されていたら。

覆水盆に帰らず。それから六十二年後の二〇一六年三月十七日、ムーティの指揮でそのナマの響きを耳にする歓び。

十八日の能の「小塩」で、いちばん印象に残った語句(元は漢詩)。

「春宵一刻値千金」(しゅんしょういっこくあたいせんきん)

春が来た。

三月二十二日(火)高遠桜

東京は昨日が開花宣言。家近くの高遠桜は、いつものごとくそれよりも早く、もう満開。

クローンで一斉に咲くソメイヨシノは、東京には五輪前後の高度成長期に大量に植えられたという点もあわせ、昭和の一億総中流幻想に似たところがある。居心地のいいもので大好きだったけれど、そろそろ寿命で、どうするか。次は色々な種類の桜を植えて、バラバラに開花させるのもいいのでは。

三月二十三日(水)千駄ヶ谷と古雑誌

久しぶりに千駄ヶ谷の二期会でインタビューの仕事。終って、近くの鳩森八幡へ。ここは五叉路に面して神社があるのが、いかにも異界の入り口じみて、夜にくるともっと面白げな雰囲気になる。

写真は境内にある一七八九年築造の富士塚。富士山を模した築山。左手にみえる小さい社が里宮。中央の大きな鳥居の左端上の石段の上が山頂で、そこに奥宮がある。写真ではわかりにくいがゴツゴツした火山岩をつみあげたものなので、ほんとうに山っぽいのが愉快。小さいくせに登山道も何本もある。

千駄ヶ谷から外苑西通りを北へ歩くと新宿御苑の東側、大京町交番の先の川跡に「伝 沖田総司逝去の地」なるプレート。このへんに水車があって、脇の植木屋の屋敷で沖田は死んだとされている。

沖田の最期といえば、一九六五~六六年NET放映のテレビ『新選組血風録』(結束信二脚本)が決定版。

沖田役の島田順司と、土方役の栗塚旭の今生の別れのやりとり。

土方「今度生れるときはな、俺は、お前のような人間に生れたいと思っているよ」

沖田「うふっ、困るなあそれじゃ。だって私はね、今度生れ変ってくるときも土方さんと同じような人に、逢いたいと思ってるんですから」

このプレート、前に歩いたときは気がつかなかったと思ったら、二年前につくられたばかり。沖田は浅草裏の今戸の松本良順邸で死んだという説もあって、この説明文はあいまいに濁した書きかた。

家に届いた、「音楽之友」一九五五年と五六年の二十四冊揃いと、「レコード藝術」一九五六年八月号。

当時の「音楽之友」は小ぶりのA5版(文芸誌などは今もこのサイズ)。「レコード藝術」も一九五五年までは同じだったが、この年から今と同じB5版。

東京文化会館の音楽資料室に行けば無料で閲覧できるとはいえ、それではまとまった記事以外を見落としやすい。小さなニュースや、インタビュー記事で聞き手が思わずもらした片言隻句などにあらわれる、当時のホンネの気分(後世になると都合が悪いのか、しばしばなかったことにされてしまうもの)は、手元にあってこそ気がつくことが多いので、買えて嬉しい。

さすがに六十年前の雑誌となると、一年揃っているものは少なく、しかもネット検索だと店頭よりも概ね割高。今回は十二冊そろって五千円と手頃、しかも二年分あったので、ありがたし。『一九五四/五五』のラストスパートに必ず役立つ、……と思いたい。

三月二十五日(金)最近買ったディスク

「気になるディスク」の更新をさぼってばかりいるので、代りに最近購入したディスクをまとめて。

いずれも、ミュージックバードの「ニューディスク・ナビ」で順次紹介の予定。

まずはバロック系。時節柄、受難曲が三つ。

左上はイギリスのダニーデン・コンソートがOVPPでやったマタイ。二〇〇八年の旧譜だが、クイケン以外のOVPPがきいてみたくなったので。

左下はベルニウスのマタイSACD。

中上はヤーコプスのヨハネ。

中下はようやく出た、ルセによる平均律第一巻。

右上はピション指揮アンサンブル・ピグマリオンのアルバム「ラインの娘~シューベルト、シューマン、ブラームス、ワーグナー」。女声合唱によるしゃれた選曲で、メゾのフィンク、ハープのセイソンと共演も豪華。

右下はベイエとリンコニーティによるパッヘルベル作品集。

左上と中上は、バロック・ヴァイオリンのミナーシと鍵盤楽器のエメリャニチェフのディスク。クルレンツィス指揮のモーツァルト・オペラで強烈なフォルテピアノをひいていたエメリャニチェフ、思ったとおりの表舞台登場で、最近はミナーシと仲がいいらしい。左上は両者のモーツァルトのヴァイオリン・ソナタ三曲。

中上はハイドンの協奏曲などを、二人が一枚ずつ指揮した二枚組。オケはミナーシ率いるイル・ポモ・ドーロ。

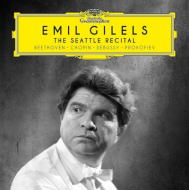

左下はモルロー指揮シアトル響のアイヴズ作品集。交響曲三番と四番、《答えのない質問》に《宵闇のセントラルパーク》と、お買い得な一枚。

中下は昨日から大はまりのディスクで、フランスの若手チェロ奏者クリスチャン=ピエール・ラ・マルカがピリオド楽器アンサンブルのレサンバサドゥールなどと共演した「CANTUS」。バッハ、フォーレなどの聖歌を、モダン楽器におそらくガット弦のチェロで演奏したもの。やわらかく澄んだ響きと歌いくちがたまらない。トリオ・ダリのメンバーでもあるラ・マルカ、ヨーロッパではバッハの無伴奏全曲とフランス歌曲のチェロ編曲版も出ているので、あわてて注文。兄弟(?)のヴィオラ奏者アドリアン・ラ・マルカもCDに来日公演と活躍中なので、あわせて注目していくつもり。

右上はマイアベーアの歌劇《ディノラ》。チオーフィ主役、マッツォーラ指揮のベルリン・ドイツ・オペラ。

右下はピアノ六重奏の「ストックホルム症候群」アンサンブルのアルバム「移動祝祭日」。ヴォーン・ウィリアムズのピアノ五重奏曲(シューベルトの《ます》と同じ編成)、ラヴェルの《口絵》と《クープランの墓》、ファリャの〈火祭りの踊り〉と、ベルエポック期の作品の選曲とアルバム名、そして、何とも言えないアンサンブル名(笑)にひかれて購入したもの。

左上は、コルトーの弟子のピアニスト、ジル=マルシェックスの録音集。この人は大富豪のバロン薩摩こと薩摩治郎八が大正十四年に日本に招いて、帝国ホテル演芸場で最新のフランス音楽を初紹介したことで有名。獅子文六がその思い出を書いていたはずなので、きくときはあわせて読みなおすつもり。

左下は美空ひばりのラジオ音源のライヴ録音で、一九五八年の歌舞伎座公演のほか、一九五六年に初来日したペレス・プラード楽団と三人娘の浅草国際劇場での共演もあり。ひばりもききたいが、ラテンクォーターのフィリピン・ギャングがつれてきたときのペレス・プラード、というのが興味津々。

中上はヘンデルのオラトリオをメンデルスゾーンが一八三三年に編曲したもの。「国民音楽としてのオラトリオ」の実例になるか。

中下は、昨夜トッパンホールでまた見事な《水車屋の美しい娘》を歌ってくれたクリストフ・プレガルディエンの息子、ユリアン・プレガルディエンの「シューベルティアーデ」。ピアノ伴奏ではなくフルートのアンタイ、ギターのシャビエ・ディアス=ラトーレ、バリトン(楽器)のピエルロというピリオド楽器の名手たちと共演しているのが面白そう。小プレガルディエンは五月のトッパンホール公演も楽しみ。

右上は、コパチンスカヤがホリガーの指揮で演奏したシューマンのヴァイオリン協奏曲。

右下は、エラス=カサド指揮のメンデルスゾーンのスコッチとイタリア。

三月二十六日(土)母校へ

今日はまず、午前中から小学校の創立百四十周年記念式典に行く。

学芸会や卒業式でつかった、千人くらい入る児童館でやるというので、約四十年ぶりにそこへ入ってみたくなった。いまどきオヤジが一人で小学校に行っても変質者扱いで入れてもらえないだろうが、今日は堂々と入れる。

せっかくだから、家からバス通学したときのルートをつかってみたいと思って調べると、幸いまだ同じ路線が残っている。東横線の都立大学駅まで行って、その近くのバス停から乗ることに。バス停のあたりにあったはずの中古レコード店「ハンター」の跡地をさがしてみたが、よくわからず。

正午前に始まった式典、二、三百人くらいだろうか。いちばん上は一九三一年卒業と言っていたような。最後はみんなで歌。団伊玖磨作曲の校歌と、元々はウチの卒業式専用でつくられたが、今はほかの小学校でも歌うという、岩河三郎作曲の《ゴールめざして》など。

小学校のOB会というのもあまり多くないと思うが、結局そのアイデンティティは、「歌の共有」にある気がする。歌があるから、それを歌うために集まる。旧制高校の寮歌祭とかと似ているのかも。

早稲田だって《都の西北》があるからこそ、というかそれ以外のアイデンティティはない気がする(そういえば数年前に高田馬場でサークルのOB会をやって、最後にコンパ恒例の校歌斉唱を始めたら、「歌はやめてください」と店員に注意された。高田馬場の飲み屋で個室借りても校歌が歌えない時代が来たのかと、驚いたことがあったっけ)。

十四時に終って、十五時開始の山田和樹と日本フィルによるマーラー・ツィクルスをきくべく、自由が丘駅経由で渋谷のオーチャードホールへ。小学校と隣の中学の外を歩いていたら時間を食い、1曲目の武満徹の《ノスタルジア》はききそこねる。前々回の《系図》の美演といい、ヤマカズの武満は柔和で美しいもののはずだから、残念。

休憩後に席について、交響曲第六番《悲劇的》。ヤマカズは緩徐楽章を三楽章にすえた。個人的には第二楽章にする古典派交響曲配列のほうがいい気が最近はしているが、これはこれでロマンッチックな劇的構成になる。

マーラーはこの曲で、ロマン派音楽崩壊への一歩を踏み出した。ヤマカズは緩徐楽章の澄んだ悲しさが素晴らしい。西洋的でない、肉食人種的でない響きに、武満の音楽に通じるものを感じる。終楽章はその破綻。英雄の死というよりは、「ある夢の終り」のような。最上段中央で、これ見よかしとばかりに打ちおろされるハンマーの打撃や、三人同時のシンバルなど打楽器の威力を視覚的にも強調したのは面白かったけれど、むしろコーダ直前のトロンボーンによる暗い挽歌が印象に残った。

終って時計をみると十七時十二分、あわてて外へ出てJR渋谷駅に行き、山手線で上野駅、そして東京文化会館の小ホールへ。

十七時五十八分、開演予定の二分前にすべり込んで、東京・春・音楽祭のコンサート「シェイクスピアの時代 ― 文芸の扉を開くイングランド ~シェイクスピアが聴いた音楽」。

没後四百年のシェイクスピア時代のイギリス音楽。一九〇〇年前後のマーラーから、一六〇〇年前後のダウランドへ、三百年の時の遡行。メゾソプラノの波多野睦美、リュートのつのだたかし、リコーダーの浅井愛、それにヴィオラ・ダ・ガンバが福沢宏、坪田一子、譜久島譲、田中孝子の四人という古楽アンサンブルによる、ダウランドそのほか、金管と打楽器が心に突き刺さるような巨大サウンドの直後の、古楽器の慎ましく優しい響きの快感。

シェイクスピアとエリザベス一世の時代のイギリス音楽はこんなにも豊穣で、ファンタジーに満ちていたのに、少しのちのパーセルの死で途絶える不思議。

アンコールは歌入りの《グリーンスリーヴズ》。シェイクスピアの戯曲世界の背景には、こうした歌と旋律があった。

ここにも歌の力。これをいちばんうまく後世に引き継いだのは、ゼッフィレッリの映画版『ロミオとジュリエット』の、あのニーノ・ロータ作曲の歌だろう。それを口ずさみながら帰宅。

以下、母校関係の写真。

都立大学駅の改札口。二つ隣の学芸大学駅同様、大学移転後も駅名だけが残っている駅。三十年前、手前の柱かその奥の柱に「いつか人が人を喰う時代がくるであろう」と大書されていたのが、いまも忘れられない。

都立大学駅脇の八雲堂書店は昔のままだったので、嬉しかった。

校庭のどんぐり山。アスレチック遊具のようなものが置かれている。総合機械の代りか。

バス停をおりて、信号をわたると学校の角。在学中はいつも憂鬱な気分でここを渡った。そのせいか、記憶のなかにあるここの景色は、いつも灰色の空に雨が降っている。

児童館内の式典と懇親会(一)。千人くらい入るはずだが、思いのほか小さい。塗りなおされてはいるけれど、非常口に描かれた、逆三角形のオレンジ色の模様が四十年前と同じなのが懐かしい。舞台袖の照明室なども昔のまま。

児童館内の式典と懇親会(二)。

藤棚と校舎(一)。壁面を補修して、玄関上に赤い三角のオブジェがついているが、基本は昔のまま。

藤棚と校舎(二)。玄関前に座り込んでいるのはヤンキーではない。

昔、総合機械があったところ。きれいに取り払われて、手前の丸いものだけが昔のまま。これは日時計だったと思う(友人の情報で、上の校庭の校舎前に日時計部分は移築されたことが判明)。その脇に昔は噴水の池があったはず。

鬱蒼とした暗い雰囲気だった沼(なんか名前があったはずだが忘れた。友人たちの教えで「藤が池」と判明)は、周囲の木が伐採されて、セメントで護岸されている。カエルの卵はなさそう。その向うは草ぼうぼう。

ついでに附中。下の校庭のサッカーゴール裏から、校舎と旗の台をみる。サッカー部時代はいつもこのあたりの校庭にたむろしていた。右の体育館は、昔のままではない?

四月一日(金)英国音楽史の俯瞰者

ムーティの《メフィストーフェレ》プロローグで開幕して、今年も興味深いコンサートが続く「東京・春・音楽祭」。

今年のテーマの一つは没後四百年のシェイクスピア。そこで今日は、上野学園石橋メモリアルホールで、リチャード・エガー指揮の紀尾井シンフォニエッタ東京、阿部早希子(ソプラノ)と藤木大地(カウンターテナー)による、パーセルとヘンデルの演奏会。

紀尾井シンフォニエッタを紀尾井ホール以外できくのは新鮮。四‐四‐三‐二‐一の弦と木管三、リュートとエガー自身のチェンバロが基本で、ティンパニ、トランペット二とホルン二が曲によって参加。

ノンヴィブラートとはいえ、モダン楽器のパーセルの響きには違和感。響きの剛性が強すぎる上に、エガーの解釈が予想以上にアグレッシヴなものだったこともあり、かなり獰猛な、なんというか、名誉革命期というよりは十九世紀後半の帝国主義的な雰囲気に(笑)。しかしそのぶん活力はあるし、当然ながら金管などは安心してきける。

曲は前半がヘンデルの「シバの女王の入城」に始まって、パーセルの《妖精の女王》 からエガーが編んだ「ソプラノと管弦楽のための大組曲」。後半は全ヘンデルで、やはりエガー編の《水上の音楽》組曲、そしてオペラのアリア四曲と二重唱一曲。

先月二十六日に文化の小で、波多野睦美の歌とつのだたかしのリュートそのほかの「シェイクスピアの時代 ――文芸の扉を開くイングランド」でダウランドをきいて、イギリス音楽の豊かな流れがパーセルで突然に終るのを不思議だなどと書いたが、エガーのプログラムは、わが浅学をたしなめてくれるものだった。

パーセルからヘンデル(イギリス風にハンデルというべきか)への、連続する時の流れ。変化はあるけれど、けっして断絶ではない。ダウランドの内省的な、厭世的で虚無的な(どこか同時代の室町文化に似た)シンプルさから、清教徒革命と王政復古をへて、名誉革命後に旺盛な市民社会が勃興する時代に直面したパーセルとヘンデルの、外向的なバロック歌劇。

大陸の流行をパーセルが島国流に合わせてとりいれたところに、ヘンデルがイタリア直輸入の「本物」のオペラを持ちこんでくる。一九八〇年代日本のファッションが、ドメスティックなDCブランド・ブームからバブル景気が来て、本場のブランド物へとトレンドが移っていった、あんな感じか。

スター歌手の存在をより際だたせ、華やかに歌わせる趣向も、大衆消費社会の原型が生まれた十八世紀前半のロンドンには、ぴったりだったのだろう。

この印象を鮮やかなものにしてくれたのが、カウンターテナーの藤木大地の見事な歌だった。今まできく機会がなかったけれど、この歌手は素晴らしい。息の柱が体内をすぽんと抜けて通って、自然に共鳴するあたりは、日本人離れ。元がテノールで、転向したのが三十歳を過ぎてからというのが、余計な力みのない、この響かせかたにつながっているのだろう。そして、舞台姿に華、花がある。ヘンデルのオペラにはこういうスターがいたから、ロンドンの客を熱狂させたのに違いないと、みていて思った。

そして、あとで曲目をみなおして面白かったのは、エガーがヘンデルのオペラ時代の、イタリア語のアリアしか選んでいないこと。バブルがはじけて、ヘンデルは英語のオラトリオに転向するが、そこでは歌手と同時に、市民参加型の合唱が重要になっていく。国民音楽の創生。

それをやるには大規模な合唱がいなければ、とエガーは考えたのではないだろうか。ここではあくまで、その前の時代まで。

そのエガー、次のディスクはなんと、サリヴァンの《HMSピナフォア》なのだとか。パーセル、ヘンデルときかせてくれて、そしてサリヴァンという、名誉革命後のイギリス舞台音楽の潮流。

ミンコフスキがオッフェンバックを得意とし、アーノンクールもシュトラウスを好んだという文脈なら、イギリス人エガーがサリヴァンに至るのは不思議ではない。そしてその点がガーディナーやピノックたちとは異なっていて、エガーならではのイギリス音楽史への俯瞰的な視点が、あらわれている、

エガー、これまではあまりちゃんときいていなかったのだけれど、この人のイギリス音楽の歴史意識、歴史観はどうやらとても明快で、面白そうな気がする。遅ればせながらこのサリヴァンのほか、いろいろときいてみるつもり。

帰宅後、ヘンデルの英語オラトリオ転向初期の傑作、《エジプトのイスラエル人》のメンデルスゾーン編曲版のCDをきく。ロバート・キングとキングズ・コンソートによる演奏で、一八三三年、デュッセルドルフ上演を復元したもの。メンデルスゾーンが追加した序曲もある。ドイツ国民音楽の確立を模索するなか、十九世紀ドイツの市民社会のために、メンデルスゾーンが蘇演したオラトリオの実例。

この録音、イギリスの音楽家たちがドイツ語で真面目に歌っているのが、不思議にねじくれていて面白い。

四月二日(土)シューベルトの展開

「東京・春・音楽祭」から東京文化会館小ホールで、プレガルディエンが歌う《冬の旅》の室内楽編曲版。木管五重奏とアコーディオンの共演。

編曲者がプログラムに掲載されていなかったが、ネットのサイトにある独唱者インタビューに出ていると、フェイスブック友達から教えていただく。それによれば、同じ編成で二〇〇七年にケベックで録音したCDでオーボエも吹いたフォルジェによるものという。

木管は楽器を持ち替え、また十七曲目(この編曲ではシューベルトのオリジナルではなく、詩人ミュラーが最終的に定めた順番になっている)の宿屋では合唱に転じたり。前半よりも後半、しだいに音が減っていったあたりの編曲がよかった。奏者もフィンランド放響の首席で、来日公演のアンコールでもフィーチャーされたフルートの小山裕幾はじめ、在京オケの首席クラスの若手がそろって、さすがにうまい。

プレガルディエンの歌も見事なもの。テノールの澄度の高さとバリトンの暗さをそなえた声質、ゆるぎない骨格。感情の表出を抑え目にした、苦味。

凝集力という点では原曲のピアノ版に及ばず、やや散漫になるが、しかしこうした、後期ロマン派的な膨張と拡大をもちこみたくなる要素が、たしかにこの曲にはあるのだろう。プレガルディエンもフォルテピアノ、ツェンダー編曲の現代音楽風オーケストラ版、この室内楽版、ピアノと、四つの形態で全曲を録音しているし、さらにギター伴奏で半分の十二曲を歌った録音がある。

ほかに、昔プライが歌ったロマン派風オーケストラ版、シュライヤーが録音した弦楽四重奏版もあった。個人的にはプレガルディエンとホップシュトックとのギター版がいちばん好きなのだが、十二曲しかないのはさすがにギターでは無理があるからか。後世に向って、より広い世界に向って展けているような「ロマン的可能性」が、この曲にはある。

面白いのは、この点が《水車屋の美しい娘》(トッパンホールの日本語題)とは異なること。

《水車屋》には《冬の旅》風の拡大系の編曲はなさそうで、逆に、より簡素なギター版くらい。いわば縮小系。とはいえ、では《水車屋》の可能性がすでに閉じられているかというとそうではない。近年は、シューベルトの友人のアマチュア歌手カール・フォン・シェーンシュタイン男爵が書き残した装飾や変更を元にして、シューベルト時代に歌手がその裁量で原曲に自由に加えたと考えられる装飾歌唱を、再現するスタイルが試されている。つまりピリオド系の展開。

それを最初にきかせてくれたのが、誰あろうプレガルディエンだった。二〇〇九年三月にハクジュホールできいたときには、こういうやりかたがあるのかと度肝をぬかれた。けっしてシェーンシュタイン版の歴史的再現ではなく、それを元にしてピアノのゲースとつくりあげた解釈だそうだが。

今年の来日公演が面白かったのは、三月二十四日にトッパンホールで、このピリオド的可能性を追求した《水車屋》を再びゲースと(冬の旅では客席できいていた)、より力みのとれた、より自由なスタイルで歌ったあとに、それとはベクトルの異なる、ロマン派的《冬の旅》をきかせてくれたこと。

六十歳をこえた歌手が披露する、それぞれの可能性、冒険心。終ることなきクエスト。感謝。

なお、このピリオド的《水車屋》はプレガルディエンの二〇〇八年のDVDできけるが、最近、さらに徹底した形でマルクス・シェーファーがトビアス・コッホのフォルテピアノとの共演でCDにしている。

これはさらに凝っていて、ミュラーの詩集のもとになった、ベルリンの枢密顧問官フォン・シュテーゲマン邸で行なわれていたリーダーシュピール、歌芝居あるいは歌遊びから生まれた、ベルガー作曲の「歌芝居《水車屋の美しい娘》からの歌曲」のうち九曲(半分がミュラーの詩)を先に歌い、続いてシューベルトを録音している。

当時の芸術家が斜に構えて、皮肉や自虐をこめて戯れてつくった「水車屋ごっこ」を、シューベルトの「本気」の向うに見いだそうというもの。歌手が勝手に加えてしまう装飾もまた、そうした戯れのあらわれ。シェーファーとコッホはわざと、やりすぎなくらいにやっている。その倦怠と虚無。虚無との戯れ。

歌そのものとしての魅力はプレガルディエン&ゲースには及ばないが、これもまた、じつに面白いクエスト。

それから、プレガルディエンの息子ユリアンも、先月二十五日の可変日記に紹介した、『シューベルティアーデ』というSACDをミリオスから出している。

シューベルト歌曲のピアノ伴奏パートをフルート、ギター、バリトン(楽器)の古楽器トリオ用に編曲、シューベルトや友人たちの文章の朗読とあわせて、その生の一場面を再現しようとしたもの。しかもフルートがマルク・アンタイ、ギターがシャビエ・ディアス=ラトーレ、バリトンがピエルロと、ドイツ語圏ではなくラテン語圏のピリオド楽器の名手たちとの共演であること――編曲も大半をピエルロが担当――がユリアンの幅広い人脈を感じさせて、とても面白い。

四月七日(木)若きジークフリート!

東京文化会館の東京・春・音楽祭《ジークフリート》に行く。前二作に較べ、ずば抜けて高い満足度。最大の要因は、なんといっても外題役のシャーガー。

まさに、ワーグナーがこの作品に最初につけたタイトル、《若きジークフリート》の具現化。こういうヤング・ジークフリートをきける日がくるとは思いもよらなかったので、嬉しい。

昨日の新国立劇場《ウェルテル》に続けて、独りよがりで、はなはだ傍迷惑なテノールが主人公のオペラを二本みた。ところがこれくらい若さに輝くと、その独善が魅力になってしまう不思議(昨日はそこまではいかなかった)。

プレガルディエンが二つのシューベルト歌曲集できかせてくれたあの若者たちが、「永遠の独善」という名の憧れとロマンをそのまま芸術になりおおせていたのとは異なる、真の瑞々しさ。

第一幕の溶鋼歌と鍛造歌をエンジン全開で歌いきって客席を興奮させ、「素晴らしいが、これで最後までもつのか?」という不安をあざ笑うように、最後まで朗々と歌いきった持久力に唖然。

第三幕で楽譜から目を離せず、それまでのように伸び伸びと歌えなかったのは残念だったとはいえ、ワーグナーが夢に描いたジークフリート歌いは、こんな感じだったのではとさえ思った。ベテランがペース配分をして歌うジークフリート――この役の異常さを考えれば仕方のないことだが――は、短気で無思慮な暴れん坊のくせに、いざとなると妙に狡猾という、なんとも好いたらしくない感じになるのに、シャーガーはまさに「無垢」を感じさせた。聖なる愚者のイメージ。今年四十五歳ときいて驚く。

ワーグナーの音楽はほんとにすげえ、とあらためて感謝したくなる純度の高さを維持したNHK交響楽団も素晴らしかった。この作品後半の複雑精妙な響きをしっかりと音にできるのは、日本ではやはりN響だけだと思った。なかでも第二幕〈森のささやき〉の瑞々しい美しさ。シャーガーの歌とともに、緑と水と光と大気と生命のもたらす歓喜のおののきが、音楽となって鳴り響く、そのとてつもない偉大さ。

ヤノフスキは無敵の中戦車。芝居がかった表情づけを排するスタイルが、いまの自分にはとても好ましい。

ところで写真は、幕間の上野公園。噴水を撮ったつもりだったのだが、こうしてみると日本海海戦の場面みたい……。至近弾があげる水柱。

昔の「レーダー作戦ゲーム」みたい、ともいえる。当たったら赤い火柱、はずれたら白い水柱のピンを立てる、単純だが実に優れたビジュアル。ただし相手からはみえず、自己申告制なので、当たったのに当ってないといったり、途中で軍艦動かしたり、ズルするヤツがいる。人の本性がよく出るゲームだった。

四月九日(土)歌手の開花時期

朝から原稿が書けずにウンウンうなっているうちに、十四時からマリナーとアカデミー室内管弦楽団の演奏会に行く予定だったことを、完全に失念。何げなくフェイスブックをのぞいたら、たくさんのFB友達がオペラシティにいると書いていて、ハッと気がついたが後の祭り。素晴らしい演奏会だったらしい…。

若きジークフリート、シャーガーのこと。一九七一年生れで、つい数年前まで軽いオペレッタを歌っていたときいて驚いたが、同じような芸歴の持ち主に、フラグスタートという素晴らしい先例があったことを思い出した。彼女も四十歳近くなるまで軽いものを歌っていて、国際的にはまったく無名だったのが、ある日突然、二十世紀最高のワーグナー・ソプラノとして、花開いたのだった。

もちろん明るいシャーガーの声質と、地母神的なフラグスタートの声は異なるけれども、素直で伸びのある、鳴りのいい声の出しかたそのものは共通しているように思える。もともと非常にやわらかい、恵まれた声帯をもっていて、若いときにそれが軽すぎたのが、それでも無理に重い声を出すことなくキャリアを送ってきて、肉体の変化とともに開花のときを迎えた、ということなのではないか。

開花後のフラグスタートもまた、クナッパーツブッシュいうところの「戦艦みたいな」無尽蔵のスタミナをもった歌手だった。馬力があるというよりも、のどと身体に負担の少ない、自然な発声だからこその持久力という点で、シャーガーも似ている。フラグスタートと同じように長い活動期間をもってほしいもの。

そういえば、先日きいて感心させられたカウンターテナーの藤木大地もまた、もとはテノールだったのに、三十歳過ぎてからカウンターテナーに転向して、キャリアが開けた人。あの伸びと張りのある、自然なノドの鳴りかたは、余計なものを捨てることで得られたものらしい。

人の声、歌、というものの面白さ。

夜はポリーニをミューザできく。

四月十一日(月)新田一族と母系の力

田中大喜著『新田一族の中世』吉川弘文館刊を読む。同族の足利氏にくらべて不遇な新田氏とその分流の話。

中世の武士は、独立自尊では生きられない。それぞれが自営業者でありつつ、京都の公家や寺社、近隣の同業者と親分子分の関係を結び、縦の系列と横の連繋でネットワークを形成、利用しあう。婚姻は関係づくりの最も有効な手段。

ただ板東の場合は、京都の諸権力があまりに遠く、親分とするのはさまざまな意味で不合理。だから、地域密着型で権力構造が一元化された鎌倉幕府が待望され、歓迎される。しかし幕府内も権力闘争が激しく、流動的で不安定。

やくざやテキヤの小さな組が集まり、盃などで上下と水平の関係を形成、ピラミッド型の巨大組織をつくりつつも、代替りに混乱するのと似ている。

新田氏は、八幡太郎義家の四男、義国の長男が初代という源氏の名門なのに、幕府創建期の激動の波に乗りそこねる。分家の里見氏や山名氏(日本史に名を残すこの二家の名の由来が、もとは高崎市付近の小さな地名というのが楽しい)は新田の本家を早々に見かぎって、世渡りの巧い親戚の足利氏に接近、その子分になる。宗家も結局、足利の一門のような境遇になる(足利家三代目の義氏以降にならって、名の最後が「氏」になる)。新たな分家の世良田氏(その支流が得川、つまり徳川)や岩松氏に対しても、強いリーダーシップは発揮できない。

本書では強調されないが、二〇〇九年十一月十四日の当日記に感想を書いた高橋昌明の『平家の群像』(岩波新書)で教えてもらった、平安期の公家や武家における母系の力をポイントにすると、新田氏不遇の一因がみえてきそう。

兄弟関係は母が異なる場合、長幼の序よりも母の実家の人脈がものをいう。長男の母は身分が低いことが少なくない。身分があっても、先に亡くなっていたりする。そうした場合、あとからきた「正妻」の子が本家の跡継ぎ、惣領に選ばれることが多い。父の長男よりも母の長男、父太郎よりも母太郎の方が強いのだ。

新田氏初代の義重よりも、異母弟の足利氏初代義康が恵まれたのはおそらくそのためだろうし、義重の長子が里見氏、次子が山名氏として分家するのも、母の実家が京都の公家につながる異母弟の吉兼が継いだ方が、勢力拡大に有利だったからだろう。この中央とのコネがあるために、義重は頼朝に対抗意識を抱いて出遅れた。ところが、その孫の里見義成や子の山名義範は肉親の義重を見限り、地元政権の頼朝を早くから担いでしまう。

また、悪源太義平の未亡人となった義重の娘に、義平の異母弟たる頼朝が懸想して、それを拒否した義重を頼朝が冷遇したという吾妻鏡の記述にも、異母兄弟の複雑な関係がみえる。

それに対して足利義康は、頼朝の母方のいとこを妻としている。その間に生まれて二代目を継いだ義兼(新田氏二代目となぜか同名)は早くから頼朝に接近、かれ以降は北条得宗家と婚姻を重ねて、幕府内に強固な基盤を築く。

そのため本家を継いで惣領となるのは必ず正妻の北条氏を母とする母太郎。父にとっては次男か三男にあたる。庶子の兄たちは分家をつくる。

矢田(細川と仁木の祖)、畠山、桃井、吉良(今川はその支流)、斯波といった、室町から戦国にかけて盛名を轟かす足利一門は、みなそうした庶兄がつくった分家(弟がつくった一色氏もある)。かれらが新田氏と違って、本家を主と仰いで結束が固かったことが、南北朝の戦いでは大きな力となった。

一門には前述のように山名氏など、新田氏の分家も加わっている。結局は足利宗家こそ義国流源氏の嫡流、一族の惣領という認識を、初めからかれらも共有していたのかもしれない。かれらが独立を画策した新田義重を見限って頼朝を担いだのも、惣領の足利義兼の意志に従っただけ、ということなのかも。

こうして生い茂った足利一門のなかに埋もれていた新田義貞が脚光を浴びることができたのは、鎌倉攻略の功績を後醍醐天皇の周囲に高く評価され、引き立てられたからこそ。結局、板東に下ろした根は狭く限られ、中央とのコネだけを頼りに畿内を中心に戦い、北陸で死ぬ。

初代義重といい義貞といい、中央とのコネという幻影に踊らされるのが、新田一族の宿命なのか。

それにしても、こうして具体的な一族の系譜の動きとして読んでいくと、鎌倉期までの分割相続制というのが、庶兄の分家独立を伴う、一種の末子相続制、正確には「母太郎相続制」のことであるというのが、よくわかってくる。でなければ、なぜ分割相続なんて馬鹿なことをするのか、意味がわからない。庶兄の分家は未開の土地に行き、父親たちに手伝ってもらいながら開墾して、新たな領地を得ることができたから、本拠は嫡弟に譲っても問題がなかった。この点が遊牧民族の末子相続に似ている。

たとえば桓武平氏の一つ、秩父氏から畠山、河越、江戸、豊島などの庶流諸氏が分家してそれぞれの土地を開拓して発展、さらに江戸氏から木田見(喜多見)、丸子、六郷といった多摩川沿い、さらに渋谷、飯倉などの庶家が枝分かれする、というのは、一族の拡大発展の理想的な模式図だろう。

ところが、鎌倉期も中盤になって社会が安定すると、未開の土地などやたらにはなくなり、本当の分割相続になって、衰退の危機を招くようになる。そのため室町期になると、庶子だろうが何だろうが「父太郎」に財産を一括相続させる単独相続制に変化する。このことは、家族制度における母権の変化とも深くかかわっていく。後世の我々は単独相続に慣れているが(戦後はまた分割相続だが)、それで眺めてしまうと、鎌倉までの武士の感覚を見誤ることになる。面白い。

四月十七日(日)演奏会一週間

The show must go on.

音楽家は楽を奏でる。私はきく。

今月はアカデミー室内管弦楽団に行きそびれて、外来オケはひとつもきかず、「特集:日本のオーケストラ」月間。

以下、自分としては一つながりのものなので、一気に。

まず十二日火曜、ロト指揮の都響を東京文化会館で。ストラヴィンスキーの《ペトルーシュカ》と《火の鳥》全曲。ともに初演直後の版による演奏。二十世紀重工業音楽を得意とする都響と、ピリオド楽器による録音で愉しませたロトとの組合せに期待したが、残念ながら互いの方向性が合わなかったか。弾力を欠いて流れの悪いブツ切れの進行、ザラザラして潤いのない、鳴りの悪い響き。

いままできいたN響や読響でのロトはこんな感じではなかったから、やはりこれは相性か。前にド・ビリーが振ったときもこんな感じの、しらけた音楽だったことを思い出す。互いの弱点を強調しあうような結果になったのが残念。先週の《メタモルフォーゼン》とエロイカをきいておきたかった。

続いて十四日から十七日は、四つのオケと指揮者が趣向をこらし、次にナマできけるのはいつの日か、というような作品で競演した。

十四日はサントリーホール。月に十二~十五回ほどの演奏会という数はいつもと同じなのに、サントリーホールは先月十六日の上岡&新日以来、一月ぶり。

下野竜也指揮の読売日本交響楽団。池辺晋一郎の《多年生のプレリュード》、ベートーヴェンの交響曲第二番、そしてフィンジの《霊魂不滅の啓示》。

池辺の曲は「多年生」というから植物的な曲かと思ったら、とても動物的な、活発な音楽。ベートーヴェンは端正だがふくらみと余裕のない、角張った日本風の新古典主義的演奏。

しかしフィンジは期待通りのききものだった。ヘンデル以来のイギリスの国民音楽たる、管弦楽つき合唱音楽の伝統。内省からときに噴出する外向。ウォルトンの《ベルシャザールの饗宴》の、あの黙示録に基づく血と復讐の快感の音楽が一瞬にはしゃぐ、危うい心のバランス。

諦観を望んで諦観に至らず。自然を愛しつつ、時の移ろいと同様に、その裏切りを恐れ、揺れる心。

帰宅して、東京で九時過ぎに一瞬の縦揺れがあり、さらに熊本で震度七の大地震があったことを知る。

十六日。未明からの熊本の震災を横目にダブルヘッダー。まずはオペラシティでノット指揮東京交響楽団。

この人の選曲構成はいつも面白い。リゲティの《アトモスフェール》《ロンターノ》《サンフランシスコ・ポリフォニー》の三曲のあいだに、ヴィオラ・ダ・ガンバ四重奏によるパーセルのファンタジアを、二曲ずつ計四曲。すべて拍手なしに連続して演奏される。

細かすぎてポリフォニーとは判別しがたいリゲティのうなるような響きと、声部は明快だが同種の楽器による単色の響きのパーセルとの対照。数年前にエスファハニが、ヒストリカルのチェンバロでバードとバッハをひき、ついでモダン楽器に乗りかえてリゲティをひいた、見事なリサイタルを思い出す。

ヴィオラ・ダ・ガンバ(神戸愉樹美ヴィオラ・ダ・ガンバ合奏団)は二階正面オルガン席の下手側にいて、かれらが演奏するときは舞台照明が落とされ、オーケストラは闇のなかに沈む。リゲティの複雑な響きにも明瞭さを保つのは、さすがノット。

一転して後半はわかりやすく、R・シュトラウスの交響詩《ツァラトゥストラはかく語りき》。もちろん《アトモスフェール》とは『2001年宇宙の旅』つながり。雄渾で艶麗、しっかりした呼吸で肉体感があって、きかせ上手。

そしてここでも、最後に人間は自然から拒否され、突き放される。

続いてNHKホールに行き、スラットキン指揮NHK交響楽団。前半にバッハ作品のオーケストラ編曲数曲をまとめて 十八世紀と二十世紀を対照させ、後半にプロコフィエフの交響曲第五番という人気曲をおくところが、東響のプロと似ていて面白い工夫。

はじめは、バッハの無伴奏ヴァイオリンのパルティータ第三番の前奏曲が三回くり返される。まずコンサートマスターの伊藤亮太郎が原曲を独奏。スラットキンは脇に立ってきいている。続いてバッハ自身がカンタータ第二十九番《神よ、あなたに感謝をささげます》のシンフォニアに転用した、オルガンとオーケストラによる編曲。そしてヘンリー・ウッドによる、ロマン派風の華麗な編曲。

あと、バルビローリ編曲のカンタータ第二百八番《狩りだけが私の喜び》の〈羊は安らかに草を食み〉、オーマンディ編曲のカンタータ第百四十七番《心と口と行ないと命》の〈主よ、人の望みの喜びよ〉と続き、おしまいにストコフスキー編曲のトッカータとフーガ、ニ短調。

英米のバッハ受容に大きな役割をはたした、ロマン派的オーケストラ編曲。四人の編曲をならべてきくと、やはりストコフスキーの才能がきわだつ。ウッドのドンガラガッシャン、パンパカン的な華麗さも、バルビローリの木管の美しい歌も、オーマンディの穏当も、ストコフスキーの強烈な魔性とはレベルが違う。

パイプオルガンの色彩と威力、壮大な「鳴り」を、ストコフスキーは見事に写し取って、フルオーケストラの特徴を活用し、生き物のように躍動させる。スラットキンの演奏も見事。ただしこうなると、この曲のあまりに劇的でロマン派的な「正体」がみえてくるようで、これではバッハ以外の別人の作という説が出るのも当然に感じられたりする(笑)。

後半のプロコフィエフも、ダイナミックでゴージャスな、まさにアメリカ風プロコフィエフ。この作品のオーケストレーションがバーンスタインやジョン・ウィリアムズなど、二十世紀後半のブロードウェイ&ハリウッド音楽に大きな影響を与えていることを、あらためて実感。

スラットキンは月末に、バーンスタイン作品とマーラーの交響曲第四番をならべたBプログラムも振る。プロコフィエフからブロードウェイにつながり、そしてニューヨーク・フィルの指揮者として力を入れたマーラーへ。音楽的ルーツと作曲、そして再現芸術家としての十八番へと続く、「バーンスタインの道」。

そして十七日はパスカル・ヴェロ指揮仙台フィルをサントリーホールで。

東日本大震災で損害を受けたオーケストラの、定期三百回記念の東京公演。天皇皇后両陛下ご来臨の予定だったが、九州の震災のためにご欠席。

曲目は幻想交響曲と《レリオ》という意欲的な組合せ。ヴェロ自ら演出して、幻想交響曲の時点からシアターピースのようになっている。

舞台には開演前から楽員が三々五々と席についていて、近くの席から「アメリカン・スタイルだね」という声も聞こえたが、これも演出の一部ということが、あとでわかった。《レリオ》の最後がリハーサル場面なのを利用して、全体をオーケストラ・リハーサルに見立てたものなのだ。だから指揮者も初めから舞台にいて楽員と立ち話をし、作曲家の分身レリオ役の渡部ギュウもあらわれて楽員に挨拶、金管の脇の仕事机につく。

そして幻想交響曲は、リハーサルをききながらのレリオの回想として進んでいく。第四楽章の最後で自殺を試み、終楽章は席に突っ伏したまま。曲の終りで暗転のうちに指揮者とレリオが退場、休憩後も暗転で始まって、点灯したときには二人が元の位置にいる。

レリオの語りは日本語、歌は原語。自分を主人公にした音楽とは、なんたる自己肥大。なんたる自己顕示。二十代のベルリオーズの登場とともに、時代は突如としてロマン派まっさかり。

ヴェロはじっくりと、克明に表情を描きだそうとする。オーケストラも弦の合奏精度と響きの量感には不足するが、きれいな音色で応える。

《レリオ》では、シェイクスピアへの賛嘆と熱い共感がくり返し語られる。これがシェイクスピア没後四百年という記念年を意識した選曲だということに、いまさらながら気がつく。

シェイクスピア作品のヒロインへの憧れと、オフィーリアを演じたハリエット・スミッソンへのかなわぬ恋がごっちゃになった、熱い自分語り。ロマンティック!

四月二十一日(木)海軍大尉宮野善治郎

神立尚紀著『零戦隊長 宮野善治郎の生涯』(光人社NF文庫) を読む。

鈴木亮平を連想させる面差しの表紙が目につき、これに惹かれて買った。

一九一五年生まれ、海兵六十五期。大尉として太平洋戦争開戦と同時に零戦に乗ってフィリピン攻撃に参加したのが、初の実戦。オーストラリアを対岸に望むジャワのチモール島まで一気呵成に進出したところで翌一九四二年三月に内地に帰還、第六航空隊新編に従事。六月のアリューシャン作戦に参加。

そして十月、ラバウルを経て前哨基地ブインに進出、ソロモン諸島のガダルカナル攻防戦に参加。翌月、六空は二〇四空と改称。ガ島撤退後の一九四三年二月にラバウルに移動。その実質的な飛行隊長となる。指揮官機が真っ先に狙われる空中戦で率先垂範、身をさらして戦う。

練度が高く経験豊富な部下たちといえども、連日の空戦は次々とかれらの生命を奪う。交替は許されず、戦死か病気か重傷でなければ内地には帰れない。補充要員は経験不足で、数も足りない。

四月には、部下の六機が護衛してブイン視察に出た山本五十六を乗せた一式陸攻が撃墜される(宮野は出撃せず)。

そのような苦戦でも部下を鼓舞し、慕われ、不死身のように生還し、ラバウルに宮野ありと謳われた男。内心では日本の必敗を予感しつつ、全力で生きた。六月十六日のルンガ沖航空戦で未帰還。戦死の状況は不明。二十七歳。

のちに三四三航空隊の飛行隊長をつとめる三人のうちの二人、鴛淵孝と林喜重は、二〇四空とともにラバウルにいた二五一空の分隊長として、宮野と同じ戦場で戦い、薫陶を受けている。

とりわけ鴛淵は「戦上手の理想的な戦闘機指揮官の範」として、帰国後も宮野を絶賛していたという。

この鴛淵や豊田穣などの六十八期にとっては、六十五期の宮野は入校時の最上級生、「鬼の一号生徒」として厳しく鍛えてくれた先輩にあたる。そうした交流が描かれているのかどうかも、この本を読んだ理由の一つだったが、兵学校での宮野があまり目立たない存在だったせいか、六十八期の後輩の回想はない。

文庫本で七百頁をこす大作で、宮野その人だけでなく、周囲で戦った上官、部下の証言や動向、生死にも多くが割かれている。戦場での宮野に関する記述はそれほど多くない。宮野はラバウルで詳細な手記をつけており、遺品として実家に帰ったが、敗戦の衝撃で兄が書簡とともに焼いてしまい、残されていない。

著者の神立尚紀は一九六三年生れ。宮部の出た大阪の八尾中学の後身、八尾高校の後輩にあたる。生存者の証言を丁寧にあつめて、戦争という巨大な状況のなかで自らの生死を全うする兵士の姿を、つとめて冷静に描きだしている。

それにしても戦果確認の難しさ(実際の撃墜数の二倍、三倍が普通)、艦爆のすさまじい損耗率の高さが印象に残る。

四月二十二日(金)前説の予習

明日は午後一時十分からサントリーホールで、日本フィルの定期演奏会の開演前にプレトークをする。サントリーホールの舞台にたったひとりで下手のあの扉から出て、十五分間しゃべるのは、恐ろしいと同時に快感でもある。

熊本を念頭に、五年前の三月十二日の土曜午後二時にも、同じようにここで日本フィルの演奏会があったことをかみしめつつ、話すつもり。

というわけで今日は予習のために、七時からインキネン指揮の日本フィルの定期演奏会。曲はもちろん明日と同じ、ブリテンのヴァイオリン協奏曲(庄司紗矢香独奏)とホルストの《惑星》。

終演後には楽員たち、アフタートーク後にはインキネンもホワイエに立って、熊本のための募金を呼びかけていた。

プレトークは「いまからきく公演」の話をするものなので、それがどんなものになるのか、事前に知っておけるのは本当に助かる。ネタバレしないようにしつつ、あとで「ああ、あの話はこのことだったのね」と思ってもらえるような中身にできるかどうかがキモ。

写真の左下のCDは、会場で購入してきた日本フィル自主制作盤。ヤマカズ指揮の山本直純の《えんそく》、三善晃の《連祷富士》、グローフェの《グランド・キャニオン》の三曲。すべて杉並公会堂でのライヴ。

ミュージックバードの番組「ニューディスク・ナビ」で紹介するのに、今月エクストンから出た同じヤマカズ指揮の信時潔の《海道東征》(右下)と組み合わせるのがいいか、同じ日本フィルのラザレフのタコ八がいいか、思案中。

奇しくも《海道東征》は二〇一四年の熊本県立劇場ライヴというのが、感慨深し。ちなみに湯浅卓雄指揮藝大のナクソス盤に続けて、同じ曲が二週連続でかかる。いままでステレオ録音はオーケストラ・ニッポニカ盤しかなかったのに…。

四月二十三日(土)ポケット・マーラー

日本フィルのプレトークから、ピノック指揮紀尾井シンフォニエッタ東京の演奏会へ。感想はあらためて書くが、おっと思ったのは紀尾井のプログラムに書かれていた、翌シーズンの予定のこと。

結成二十年をひとくぎりとして、これまでの九月から翌年八月までというシーズン日程を変更して、日本式の四月から翌年三月という年度制にあらためる。そこで、今年八月から来年三月までは移行準備期間として定期を休み、来年四月から再開するとのこと。

一瞬不安がよぎったが、年五回の定期は維持するとのこと。今日、八百席のホールで八‐七‐六‐四‐二の弦でベートーヴェンのピアノ協奏曲第四番のじつに「適切」な演奏をきいて、作品に合った「適正」な規模で演奏する、きく、というのがいかに大事かということを痛感させられたばかりだけに、頑張ってほしいもの。

秋から半年の「移行準備期間」には、定期の代りに「紀尾井シンフォニエッタ東京のメンバーによる室内楽公演」を三回開催。三回とも面白そうだが、なかでも個人的には十一月の第二回、パリ管弦楽団と紀尾井シンフォニエッタ東京の名手たちによる、室内楽版のマーラーの交響曲第四番ほかにひかれる。

いまヨーロッパで流行の室内アンサンブル編曲版、いわゆるポケットオーケストラ版。なぜ流行るのかを考えるためにも、ポケット・マーラーは一度ナマできいてみたいと思っていたので、嬉しい。

四月二十四日(日)内戦から黙示録へ

金曜から日曜の三つのオーケストラ演奏会。ときどきあるように、まるで別の演奏会が玄妙にからみあって、時間を行きつ戻りつ、人と音楽の歴史を考えさせる三日間。

まずは二十二日サントリーホールのインキネン指揮日本フィルによる、ブリテンのヴァイオリン協奏曲(庄司紗矢香独奏)とホルストの《惑星》。インキネンの指揮は透明度の高い響きとニュアンスを求めるもの。

とりわけきく機会の多くないブリテンが嬉しい。一九三九年に作曲され、翌年ニューヨークでスペイン出身のヴァイオリニスト、ブローサを独奏に初演された曲。ブリテンは三年前の一九三六年にブローサとバルセロナの現代音楽祭に参加、2人でヴァイオリンとピアノのための組曲を演奏したが、そのとき私淑するベルクのヴァイオリン協奏曲の世界初演をきき、大きな感銘を受けた。おそらくはそのエコーがこの作品にあるということを、プログラムの曲目解説に書いた。

煩雑になるので当時の世界情勢についてはほとんど書かなかったのだけれど、驚かされたのは当日の庄司のアンコール。自身で編曲したという、スペイン内戦時の軍歌《アビレスへの道》をひいたのだった。

そう、一九三六年と三九年の間には、スペイン内戦がある。スペイン人に初演を任せている以上、作曲者ブリテンがそのことをまったく意識しなかったとは考えにくい。良心的兵役拒否者としてアメリカに移住していたくらいだし。こうなると、それについて曲解で触れなかったのは失敗。

しかし幸い、翌日にプレトークをすることになっている。そこで、スペイン内戦の説明をすることにした。もちろん、アンコールの中身について触れるわけにはいかないので、内戦との共時性の話だけ。日によってアンコールの曲を変えるソリストもいるので、変えられたら意味がなくなるが、この曲の選択に限っては変えまいと考えた(あとでサントリーホールのサイトで確認したらやはりそうだったので、一安心)。

プレトークのあとは急いで紀尾井ホールに移動し、ピノック指揮紀尾井シンフォニエッタ東京の定期。

まずはフォーレ晩年の《マスクとベルガマスク》の組曲。偶然にも《惑星》とほぼ同じ、第一次世界大戦直後の作品。ただしこちらは擬バロック、新古典主義の時代の始まりに位置していて、古楽出身の指揮者がモダンの室内オケを振るにはふさわしい作風。爽快。

続いて、イモジェン・クーパーを独奏とするベートーヴェンのピアノ協奏曲第四番。これは実に「適切」な演奏。理由は八百席のホールで八‐七‐六‐四‐二の弦という、ホールの大きさと演奏者の数が、作品にぴったりの「適正」な規模だから。二千人級のホールだと大味で予定調和の退屈な作品にきこえることが多いベートーヴェンのピアノ協奏曲が、快活に、新鮮な音楽として鳴りひびく。

クーパーのピアノはレガート主体の柔和な響きだが、音が濁らず水っぽくならない。ホールの明快な残響のたまもの。オケも歯切れよく、しかし過度に攻撃的にはならない。終楽章のピアノの裏でうなる首席チェロのソロの響きも効果的。

後半は、ハイドンの交響曲第一〇三番《太鼓連打》。これもホールと人数の規模が適正で、きいていて気持がいい。

一七九五年にこの曲がロンドンで初演されたとき、イギリスはフランス共和国と戦争の最中だった。ここからナポレオン戦争の時代を通じて、オーケストラのなかで打楽器や管楽器など、軍楽隊のつかう楽器の比重が増していく。ショスタコーヴィチまで続く、「疑似戦場」としての大交響曲の時代の始まり。この曲の冒頭のドラムロールも、軍楽隊の影響そのもの。

そして二十四日は、サントリーホールでノット指揮東京交響楽団。やはりノットならではプログラムで、前半がシェーンベルクの《ワルシャワの生き残り》とベルクの《ルル》組曲、後半がブラームスのドイツ・レクイエム。

前半の新ウィーン楽派の師弟による二曲は、相似と相違が明確なのが面白い。似ているのは、ともにきわめて映画的であること。映画音楽みたいという意味ではなく、映画という新たな芸術分野が出現して発展しはじめた時代に生きている芸術家の作品、ということ。

《ワルシャワの生き残り》は映画の一場面のように強烈に視覚的で、直接的に訴える。フラッシュバックして、唐突に切り取られた場面。アメリカで初演された作品なのに、英語だけでなくドイツ語とヘブライ語がつかわれる。それらは言葉の論理ではなく、つまり意味ではなく、響きの表情の力で、皮膚感覚に訴えかけてくる。異文化の摩擦。不寛容。

厳しく凝縮された、大戦争と大虐殺の体験直後につくられたこの作品に対し、両大戦間の《ルル》組曲は、はるかにのんびりとして、耽美的で頽廃的。死すら頽廃的。いきりたつトーキーではない、古き良きサイレント映画。これが違い。

同時に、一昨日きいたブリテンに影響を与えた作曲家の音楽。

そして、ドイツ・レクイエム。

今回きいて、ああ、これこそがメンデルスゾーンからシューマンに続いた「ドイツ国民音楽としてのオラトリオ」の系譜における、最も成功した、最もドイツ市民の心をとらえてきた作品なのだと、気がついた。

国民意識。ハイドン晩年のナポレオン戦争が契機となって、ヨーロッパ諸国にもたらされたもの。

そして生まれた、ドイツの、ドイツ人による、ドイツ人のためのレクイエム。

ルター訳のドイツ語聖書の言葉を、自由に用いた歌詞。聖書に密着することで教皇と教会の典礼から離れ、コンサートホールのためにかかれた音楽。そのコンサートホールにはオルガンがある。教会に代わる市民の場としての、コンサートホール。

百五十人の東響コーラス。個人的な好みとしては、もっと少人数でキビキビと鋭くやってほしい。しかし、「国民音楽としてのオラトリオ」としては、アマチュアの大合唱団が、たっぷりと壮大に響かせる解釈こそふさわしい。これこそ国民音楽。

同時に、鋭角的な抑揚ではなく、丸めにつけられたオーケストラの響きの輪郭が、その耽美的ロマン性において、さきほどのベルクに似てくるのも愉快。もちろん、ベルクがブラームスから学んだもの。

メンデルスゾーンもシェーンベルクもベルクも、ドイツ国民文化の担い手の一員になることを望み、そして、ユダヤ人としてはじかれてゆく。

(ブラームスは?)

ドイツ・レクイエムの歌詞は、新約聖書だけでなく旧約聖書からもとられている。いうまでもなく、もとはユダヤ教徒だけの聖典だったもの。シェーンベルクは《ワルシャワの生き残り》で、旧約聖書の一節をヘブライ語で歌わせる。

奪還? そうではなく……

ドイツ・レクイエムの結び、第六曲の後半と第七曲は、ヨハネ黙示録からとられている。

黙示録の主題は、最後の審判。

《ワルシャワの生き残り》の主人公もドイツ兵も虐殺されたユダヤ人も、ルルもその仲間も切り裂きジャックも、すべての死者が甦って受ける審判。

D・H・ロレンスが『黙示録論』で喝破した、ヨハネ黙示録の最後の審判にひそむ、弱者による富者への怨嗟と嫉妬、神の正義の名による復讐の快感。

インターネット上の「正義」に、よく似たもの。最終的には、富者も弱者も、誰もが傷ついてゆく世界。

ブラームスは、その部分は避けているけれど…。

とりあえずは、この三日間の音楽家と関係者に感謝。

とここまでをフェイスブックに書いたところ、江森一夫さんから、今回の隠れテーマがロレンスとすれば、前回十六日のリゲティ/パーセル+シュトラウスのプロには、キューブリックつながりという表層の裏にバフチンのポリフォニーとニーチェの超人思想があるのではという、ものすごく面白いご指摘をいただく。

ケンブリッジ出の教養人ノットなら、そんな暗喩を密かに面白がっているのかも知れない…。

五月三日(火)N響世界旅行

ひさびさに一九六〇年話。自分のなかでの「一九六〇年」というテーマは、クレンペラー&フィルハーモニアのウィーンでのベートーヴェン・チクルスに関して、外山雄三さんにインタビューしたときにピリオドが打たれたと思っていた。二〇一三年十二月二十九日の可変日記に書いている。

『まさにその目で見られた方にしか再現できない、ほとんど左手しか動かないというクレンペラーの指揮ぶりを真似しながらの「あのエロイカは本当に素晴らしかった」というお言葉を耳にしたとき、私の心は震えた。

「一九六〇年」をめぐる長いクエストが大きな環を描いて、ついに終点に来たと確信したからだ』

その指揮真似は、お腹の脇でひろげた左の手のひらをグウッとねじる、丸いハンドルを閉めるような動きだった。その動作をみて、「一九六〇年」という円環が、始点と終点をくっつけて、完全な環になって閉じたような気がした。

その翌日からもうすっぱりと離れた気がしていたのだが、それから二年半たって、また戻ってきた。

N響の一九六〇年世界一周演奏旅行のライヴを、キングが八枚組でCD化するから、八千~一万字くらいでエピソードを書いてくれという。外山雄三の《ラプソディ》が強烈に大成功した、あのツアー。今回は岩城、外山、シュヒターの三人それぞれの指揮で《ラプソディ》ききくらべつき。

幸い、このツアーについては福原信夫と細野達也、二人のNHK局員が詳細な紀行を書いているので、それを基本にして、さまざまな回想を織り込み、オーケストラ・サウンドのように多声部のものに仕立てていく。史料から史料へと飛び回り、十二カ国二十四都市、六十八日間の日程を再現する作業には、回転の悪い頭を激しく消耗させられたが、とても懐かしく、愉しいものだった。

実際の音はまったくきいていないのでアレだが(笑)、けっこう面白いセットになりそうと、期待している。

キングの紹介文には自分の解説が一万六千字と書いてくれているが、このうち四千字はツアー全体の日程、曲目と楽員名簿(宇宿允人が山口治という元の名前でトロンボーンを吹いている)。

外山さん、コントラバスの田中雅彦さん(ワセオケの永久名誉顧問)、中村さん、堤さんなど、参加した人に思い出話をきくところまでいきたかったが、それは次の機会に。

ところでこの八枚組、同じツアーの録音なのに《ラプソディ》と《君が代》くらいしか曲が重複しない、というのが凄いところだ。しかもモスクワでチャイコフスキー、プラハでドヴォルジャーク、ウィーンでワルツ、パリでラヴェルと、敬意を表するつもりでお国ものをわざわざやるという、「恐れを知らぬ」武者修行ぶりが、いかにも躍進の時代。

ウィーンで《美しく青きドナウ》をアンコールで始めたときには、お客が驚いてヒソヒソザワザワしはじめ、指揮していた岩城のタクトが思わずガクガクふるえたそうで、今回はその録音をきけるのが、とても楽しみ。

五月五日(木)高き所より

今年もラ・フォル・ジュルネのソムリエカウンター、無事終了。来てくださった方々、ありがとうございました。

写真は七階からの眺め。この仕事の役得で、アーティストラウンジなる出演者用の食堂で昼を食べられる。担当を終えてから音楽をきかせてもらい、メシを食い、眺め、また音楽をききにいく。この大空間の上下左右の隅々に、さまざまな音楽がつまっている。

私の仕事場も写っている。左下の方、白い長方形の区画のなか。その右下隅に小さく、数時間前は自分が座っていた。

半年前に会ったばかりの小中学校の同級生の、その突然の訃報を知って、とりあえずいま生きてこの世にあることのありがたさを思いつつ。

しかし高所恐怖症の方には申し訳ない写真。昔、送電線鉄塔の高い所にばかりいたもので、こういうところにいるときの方が、生きている実感がある(笑)。

五月十一日(水)交響曲と能狂言

月刊誌の原稿をようやく終えて、今日はダブルヘッダー。

今回の感想は時間をさかのぼる形で、まず夜のラトル&ベルリン・フィルのベートーヴェン・チクルス第一夜、交響曲第一番と《英雄》から。

まず目につくのは編成が小さいこと。第一番は十‐八‐六‐五‐三の低弦厚めの十型、《英雄》は十二‐一〇‐八‐六‐五の十二型。昨年DVDでみたイヴァン・フィッシャー指揮のコンセルトヘボウのツィクルスも十一型(十一‐十‐八‐六‐五、ただし第九だけ十四型)、ヒメノが指揮した来日公演の《田園》も十二型だったから、これくらいの編成が交響楽団でもいまの主流らしい。自分はきけないが、今後のツィクルスでどう拡大していくのかも面白いところ。

二管編成のバランスは、やはりこのくらいの弦がいい(それにしても、二月のバレンボイムのブル二の二管編成十六型は、いかにブルックナーとはいえナイトメアなものだった…)。そしてベルリン・フィルだけに、十型でも弦は充分に響く。

前半の第一番は、数年前の来日できいたシューマンの《春》に似た、予想通りのアグレッシブでダイナミックで意欲的で積極的で精力的な、同じような形容詞をいくつも重ねたくなる、元気一杯の演奏。ただ自分にはどうも単調に思えてしまうが、おっと思ったのがメヌエットのトリオの終りで、木管がやや不安定に浮かびあがって、異様に現代的な雰囲気になった箇所。これはなんだろうと思っていたら、《英雄》ではまさにこの響きがポイントになった。

その《英雄》、第一楽章は第一番と似た、積極的なスタイル。ここは客席でずっとアラームを鳴らした人がいて、静かになるとそれが耳について困るので、たしかににぎやかなほうがよかった。

それがはっきりと変わったのは第二楽章。さいわいアラームも停まって、ベルリン・フィルの弱音の表現力の豊かさが前面に出てきた。力みも消え、サントリーホールの音響にもなれて、十二型という編成により、木管がしっかりと浮き上がってくる。その寂寥。まさに「せきをしてもひとり」的な寂寥感。

これによく似たベートーヴェンをたしかにきいたことがあるが、それはいつだったかと、ききながら考えた。そして、二〇一四年七月のメッツマッハー指揮新日本フィルの演奏会、ツィンマーマンの遺作、《私は改めて、太陽の下に行われる虐げのすべてを見た》の日本初演と組み合わされた「運命」だったと、思い出した。

その日の可変日記に書いている。

「驚いたのは、その音楽の寂しさ。音楽の雄弁法の代名詞みたいに思っていた交響曲第五番が、あちこちで口ごもり、言いよどみ、気まずい沈黙で途切れる。その沈黙の直前に一人残る木管の音色の、なんと孤独で寂しいこと。まるでクレンペラーみたいな木管の強調が、見事な効果を生んでいた。

あの「運命」ではなく、まるでシューベルトの《未完成》のような、疎外感に満ちた、モダンな響き」

今回のラトル&ベルリン・フィルのベートーヴェンのポイントもまた「寂しさ」にあるのではないか。ひとりぼっちのベートーヴェン。しかしその寂寥から、あの「歓喜の歌」をつかみだし、世界に与えるベートーヴェン。

今回のツィクルスには、その過程が描かれていきそうな気がするけれど、自分は今日だけなので、あとはCDできいてみるつもり。

その前の昼は、国立能楽堂で狂言「塗師平六(ぬしへいろく)」と能「小袖曽我(こそでそが)」。

これもあとの能「小袖曽我」の話から。簡単に言えば、曽我兄弟が仇討に行く前に母に別れを告げにくる話。

歌舞伎でもお馴染みの、仇討物語の原点。昔の日本人が大好きだった仇討話。しかし考えてみると、その原点の『曽我物語』の成立は鎌倉期以降で、わりに新しい。記紀の神話や王朝説話に、仇討の話はあるのだろうか。

古代は知らず、平安期には御霊信仰、怨霊話があった。恨みを抱いて死んだ人間が霊となって復讐する話。仇討というのは、その霊の代りに現世の子孫が復讐するもの。つまり現実的で、怨霊というものを信じない武士階級の感覚として、出てきたものなのか。

その前にみたのが狂言「塗師平六」。今日みたなかで、もっとも印象に残ったものなので、最後に。

まず塗師の師匠(アド/野村万作)が登場。京の都では最近仕事がなく困っている。弟子の平六(シテ/野村萬斎)は腕は未熟だが、一乗に移って繁盛している。「仕事がないときは来てください」という弟子の言葉を頼りに、一乗の平六の店を訪れる。

平六の妻(小アド/深田博治)が出迎えるが、腕のいい師匠があらわれたのでは拙い平六の仕事をとられてしまうと考え、平六は死んだと嘘をつく。そこに平六があらわれ、師匠の姿をみて喜んで会おうとするが、妻に止められる。「自分に恥をかかせるなら離縁する」と妻に脅され、しかたなく幽霊のふりをして師匠の前に出る。

という話なのだが、一度みたかぎりでは、かなり不思議なものになっている。ここまでの前半は普通の狂言なのに、平六がニセ幽霊となる後半は、能のスタイルになる。地謡や囃子が加わり、セリフではなく謠と舞で進行される。平六の装束も能の怨霊風。

何よりも、オチらしいオチがない。解説をみると、平六の最後の謠の「塗籠他行」という詞が、ニセ幽霊だよと打ち明ける、種明しの言葉なのだそうだが、正体をあらわす明快な仕種があるわけではなく、師匠も妻も反応しない。そのまま終ってしまう。わかりやすく笑えるような結末は何もない(あえていえば、最後の詞のあたりで平六が師匠の間近に迫ったのが、何らかの意味があるようで、気になったといえば気になったが)。

種明しというより、自虐的な告白、仄めかしにすぎないようにさえ思えた。

この話はなんなんだろう、と腑に落ちないまま、ラトルのベートーヴェンをききながら、いろいろ考えた。

この話は、まがいもの、鳥なき里のこうもり、キッチュなものに満ちている。まず平六の腕前がそう。そして「一乗」なる地名。北陸の朝倉氏の本拠、一乗谷に決まっている。応仁の乱で荒廃した京都を逃れた公家たちにより、ここは「北の京」と呼ばれる栄華を一時的にみた。一乗谷も京のまがいもの。仕事がないというのは、戦乱による京の荒廃を意味しているともとれる。

そして、平六による幽霊のフリ。これは完全に能のパロディ、まがいもの。萬斎のキレのいい動き。能では許されないような動きもわざとまじえた、能のようで能でない、狂言師の舞。萬斎という、狂言師にとどまらない優れた才能の持ち主、しかし絶対に能楽師にはなれない、大きな才能による、仮装芝居。

多層的な虚実の入り交じりの面白さ。そういえば地謡も舞台上手の地謡座ではなく、正面奥の囃子方の後ろ、後見座に座って、能ではないことを示していた。

ひょっとしたら、生きているつもりの平六は、本物の幽霊になっているのではないか。信長に敗れて破壊され、廃墟と化した一乗谷に出る、幽霊なのではあるまいか。

などと考えたのはサントリーホールにきてからだったけれども、萬斎のキレのいい「ニセの能」をみたあと、能の「小袖曽我」の舞がいささかくすんでみえたのは、確かだった。能よりも狂言に考え込まされる、逆転の公演。

五月十二日(木)小さな「プラハの春」

今日五月十二日はスメタナの命日で、チェコの「プラハの春」音楽祭恒例の開幕日。今年の《わが祖国》はパーヴォ・ヤルヴィが指揮するそうだ。

その開幕の八時間前に広尾のチェコ大使館で行なわれた、ミニチュア版「プラハの春」。稲島早織さんと大石真裕さんによる、ピアノ連弾版の《わが祖国》をきく。日本には輸入されていない習慣なので、面白し。

大石さんのご両親は、私の大学の同級生が一九八三年のバイロイト音楽祭で知り合った、古い友人。一九八四年に夫妻で大阪フェスティバル・ホールにテンシュテット指揮のロンドン・フィルのマーラーの交響曲第五番をききにいったら、妊娠中のお母さんのお腹のなかで動いていたというのが、大石さん。いまはその人がこんな立派なピアノをひいている。

そのときのテンシュテットのマーラーはTOKYO FMでCD化されているので、きくたびに不思議な感じがする。

五月十五日(日)現在と、或る過去と

ラトル&ベルリン・フィルの新譜、ベートーヴェンの交響曲全集をブルーレイ・オーディオのハイレゾできく。演奏会ごと(日本ツィクルスと同じ組合せ)のCDと違って番号順の収録で、第七番まできいたところ。

ナマできいた第一番&《英雄》とは、音も演奏もかなり違う。はっきり言ってディスクのほうが全然いい。何より弦の音。ふわっと力を抜いて、軽く漂わせるような響き。このベルリンのホールで音をつくっているオーケストラなのだと、つくづく思う。

サントリーホールの一階後方できいた音ははるかに力んでいて、きつい、混濁した響きだった。こちらは自然な弾力があって横揺れし、よくうねって歌うのにびっくり。こういう要素は、これまでのラトルにきいたことのないものだった。見事な脱力。

これらの要素はラトル本人よりも、オーケストラ側から出てきたもののように思える。一九九〇年頃から顕著になる、ユースオーケストラやピリオド・オーケストラの相次ぐ誕生など、前任のアバドがその意味を逸早く賢明に見抜いた、ヨーロッパのオーケストラ運動の潮流の大きな変化を、ラトルがうまくくみ取ったものではないか。

一、二番が十型で三~八番が十二型という、室内管弦楽団に近い編成をとっているのも、楽員の自発性を活かし、響きの明快さを保つのに最適な規模だからだろう。とりわけ名人揃いの管楽器のソロの、個人技とチームプレーのギリギリの両立の見事さは、充実しながら軽いという、現代のベルリン・フィルでこそ可能な響きのなかで、鮮明に浮きあがったり透明に重なったり、素晴らしい威力を発揮する。

元気な音で満たされているようで、しかし音の響きを無言できく沈黙も、その脇にいる。そこに際だつ、ベートーヴェンの孤独。第二番の溌剌と《田園》の静寂の好対照。

日本のクラシック好き、オーケストラ好きは「カリスマ指揮者と、一糸乱れず翼賛する大軍団」みたいな組合せへの郷愁が強いから、こうしたベートーヴェン像は、なかなか受けいれようとしないかもしれない。十九世紀後半以降の複雑な大規模作品はともかく、それ以前のこうした二管編成くらいの作品に関しては、また別のアプローチもあると思う。

自戒を込めて思うが、先入観で好き嫌いをいうだけで、目の前にいる相手が何をしようとしているかをひとまず考えてみる習慣をもたない人は、さびしい。

これはまさに現代においてこそ可能な名演、名盤だと感じながら、一方で、指揮者とオケのこれとはまったく別の関係による、ほぼ百年前から評価を得るようになった、過去のベートーヴェン演奏との不思議な類似を思う。

それは、トスカニーニのベートーヴェン。それも一九四〇年代までの、できればNBC響ではないオーケストラの、あまり力まない演奏のもの。疾走するスピード感、高い運動性と軽妙な弾力、カンタービレといった要素が、似ている。いわゆる「ドイツ的」な演奏ではない(ここではひとまず、一九四九年にスカラ座管とヴェネツィアで演奏した《田園》をきいてみて、見当外れではないことを確認した)。

もちろん、カリスマ的独裁者が猛練習で楽員をねじ上げて叩き込んだ音楽と、楽員の自発性を活かして生まれてきた音楽とで、淵源も結果もかなり違う。

ラトルの演奏にトスカニーニの影響があるとは思わない。ムーティやシャイーが受けたような影響はラトルにはなかったと思うし、何よりも今までのかれの演奏が違いすぎる。そうではなく、ビリオド・スタイルを意識しながらモダン楽器によるベートーヴェンを模索していくなかで、結果として百年前の、トスカニーニの「新即物主義」に似たものに至ったんじゃないか、という気がする。

似ている点と、違う点と、それを検討していくことで、百年の演奏史のある一面を、立体的に削りだすことができるかもしれない。ラトルとトスカニーニの共通点と相違点なんて、これまでは考えてみようとも思わなかった。それが、現在と過去から、まったく別の時間と空間から姿をあらわして出会い、互いを見つめる、その面白さ。

考える足がかりに、自分が十年前に書いたトスカニーニについての小文を引っぱりだして、さっきから眺めている。

演奏史の現在と過去が出会い、互いの姿を照らしあう場所で、自分もついでに過去の自分と、会ってみる。

「トスカニーニは間違っているか」 (二〇〇六年七月八日)

――わたしは間違っていないと確信する。もしどうしても間違っているというなら、誰のどんな「正しい」演奏より、わたしはトスカニーニの「間違った」演奏を聴きたいと思う。(フリッツ・クライスラー)

一九二〇年のこと、トスカニーニはミラノ・スカラ座管弦楽団を率いてアメリカ演奏旅行を行なった。

上の言葉は、かれらのニューヨークの演奏会にいあわせ、その《運命》交響曲を聴いた不世出の名ヴァイオリニスト、クライスラーが言ったものである。

ウィーン生まれのクライスラーは、ドイツの友人たちから、イタリア人トスカニーニのベートーヴェンの解釈は「間違っている」と、さんざん聞かされていたらしい。それならさて、どんなものだろうと聴きに来て、もらした感想が、こうだったのである。

クライスラーの友人たちは、いったい何が「間違っている」と思ったのか。

ドイツ人のベートーヴェン観の一例を、『フルトヴェングラーの手記』(芦津丈夫、石井不二雄共訳、白水社)にみることができる。一九三〇年、トスカニーニとニューヨーク・フィルがベルリンを訪れて演奏した《エロイカ》を聴いたフルトヴェングラーは、次のように手帳に書いた。

「ベートーヴェンの音楽の本来の内容を決定するすべてのもの、すなわち有機的なものとか、ひとつのものが別のものに移行する経過とかは、トスカニーニにとって存在しない」

「トゥッティかアリアか、この二つの要素に、ベートーヴェンの音楽の限りなく豊かなニュアンスのすべてが分解されてしまう。まことに驚くほど単純な操作である」

「ソナタの――それはそのすべての代表者を通じてドイツの産物であるが――本質と意味に対する無理解がまさしくイタリア音楽の特徴となっていることを思い起こす」

有機的な関連がなく、アリアとトゥッティ、つまり歌うところと全合奏と、この二つの明確な対照があるだけ。その間をなだらかに移行させ、結びつけることがない。それでは「ドイツの」ソナタ形式が表現できない。フルトヴェングラーはそう言いたいらしい。

わたしのような音楽の素人にはよくわからないが、たぶん、フルトヴェングラーは正しいのだろう。

トスカニーニはほのめかしたり、暗示したりはしない。その音楽は常に鮮烈で、俊敏だ。ドイツ音楽の本質からは、遠いのかもしれない。

しかし、生き生きとしている。

真の意味の「コン・ブリオ」がある。わたしがトスカニーニに惹かれるのはまさにこの活力ゆえだし、クライスラーが賞賛したのもまた、その点なのではないか。(後略)

その後、第九をきいた。この曲だけは倍管十六型の編成を採用して、よりロマンティックな(あえていえばメンデルスゾーン的な)祝典音楽を指向している。凝集的ではなく拡散的。これは、トスカニーニとはまったく似ていない音楽。終楽章の雑然としたつくりも、あえてそのまま提示される。

そして、思いっきり残る、未達成感、未完成感。レオノーレ序曲の三番でなくて、二番のような。

大団円ではない。まだ先がある。作品にまだ先があるのか、演奏にまだ先があるのか(世界ツアーはこれからだ)、どちらともつかない結末。

いやな人はいやだろう。でも自分は、終楽章で見渡すかぎりに未開の原野が拡がってしまったみたいなこの感覚、けっして間違ってはいない気がする。

ここから、ロマン派が展開していくのだから。

五月十九日(木)文楽

国立劇場小劇場で、文楽鑑賞教室『曽根崎心中』をみる。

能狂言の俄かファンになって、文楽もあらためて観たくなったのだが、本公演は歌舞伎同様に四時間近くかかって、いかにも長すぎる。鑑賞教室の『曽根崎心中』なら解説を含めて二時間強とのことなので、行くことにした。NHKのドラマ『ちかえもん』(面白かった)で、初演の再現場面をみたばかりというのもありがたい。

若い人がメインで、一般売りは最後列のみだから、舞台が遠い。ドラマではもっと狭い小屋だった。心中も生々しく描かれていたが、かなりソフトになっている。一個の人形を三人で操作し、義太夫語りと三味線も次々と交替するなど、小さいわりに人間がたくさん必要で、これを現代の商業ベースにのせるのはたしかに難しそう。

五月二十六日(木)踏み台の人

午後、紀尾井シンフォニエッタ東京の今後に関する記者会見に行く。

聴衆の立場からの大きな変更は、

・「紀尾井ホール室内管弦楽団」への改称。

・首席指揮者にライナー・ホーネックが就任、年五回の定期のうち三回を担当する。二〇一七年四月から二〇二〇年三月までの三年契約。

・既発表の通り、九月から来年の三月までは移行期間として、定期を休止。

個人的な感想は色々あるが、とにかく決まったことなので、頑張ってほしい。

フォルクスオーパーの《メリー・ウィドウ》初日。とても楽しかったのでフェイスブックに感想を書こうと思い、帰宅してPCを起動したら、本番中にメールで「音楽の友」から批評依頼がきていたので感想はパス。綱渡り人生(笑)。

なので、一点だけ。

こういう、「ちゃんとした本場もの」の音をナマできくと、この作品の各所の音楽がいかにオッフェンバックのオペレッタのそれをうまく換骨奪胎しているかがよくわかり、とても面白かった。それも《美しきエレーヌ》や《ペリコール》あたりのオッフェンバック。

舞台がパリだから、原作がオッフェンバックの重要な台本作者だったアンリ・メイヤックだから、というのが理由なのだろうが、それが現代では元ネタをこえた、圧倒的な知名度を獲得してしまっているあたりが、歴史の皮肉。

ビゼーが《カルメン》で、シュトラウスが《こうもり》で、それぞれのやりかたでオッフェンバックを超えていったこと、そうして不朽の傑作を生み出したことを、連想したり。

いや、そういう踏み台のような芸術家をこそ、私は、大好きで大好きでたまらないのだけれど。

五月二十七日(金)涅槃交響曲

下野竜也&新日本フィルをすみだトリフォニーで。三善晃の管弦楽のための協奏曲、矢代秋雄のピアノ協奏曲、黛敏郎の涅槃交響曲、という素晴らしいプロ。

涅槃交響曲ではバンダを三階席などではなく、一階席を前後にわける中央の通路に配置。珍しい形だが、ホールの構造上これしかないのかも。自分は上手側の柵の後の二列目だったので、木管群と鉄琴の後ろできくことに。下手はホルン、チューバ類だったから、それよりはよかった。しかも下手にはモニターテレビがおかれて、指揮者の正面の姿が映っていたから、あちらはまさしく「錦糸町にいながらにしてサントリーホールP席にご招待」状態だったはず。

そして、下野さんが登場してオーケストラを立たせると、バンダの人たちも起立。隣席の知人も、思わず一緒に立ちそうになっていた。豊富な舞台経験のたまものか。

しかも開演直前、少し離れた席にいた大学の先輩(特に名を秘す)が、「おやじ、涅槃で待ってる」とか突然口走ったため、当時たけしが『オールナイトニッポン』でしゃべっていた「おとうさん、ねはんですよ」(桃屋のCMののり平の口調で)とか、「ネハンデルタール人」といったしょうもないギャグが、頭の中で猛然と甦り、我を失いそうになる。

さて演奏、矢代秋雄のピアノ協奏曲が白眉。独奏のトーマス・ヘルのピアノはタッチのやわらかさといい響きの絶妙のコントロールといい、日本人にはなかなか真似できない響きで、この作品の国際性を示してくれた。

しかし、涅槃交響曲の合唱(藝大合唱団)や鐘の響きまでが完全に西洋風だったのは、二十一世紀の国際化を思えばしかたのないこととはいえ、この作品の衝撃性を薄れさせていたような。お寺の経営がどこも苦しいというのも今の日本では当然だよなぁ、などと考える。

五月三十一日(火)ヴィオラスペース

上野学園石橋メモリアルホールで『ヴィオラスペース2016』初日。

二十五回記念の今回は「ヴィオラの誕生! バロックへの回帰」と題し、初日がテレマンやヴィヴァルディ、第二日がバッハ。

初めにテレマンの《六つのカノン風ソナタ》から第一番と第四番。ヴィオラ奏者四人が客席に登場、前方中央の客席を正方形に囲んで通路に立つ。合計で六つ楽章があるので、四人のうち二人ずつ、上下左右の辺と二つの対角で演奏していくという趣向。二十七日の涅槃と違い、自分の席が正方形のなかにあったので、今回は響きに囲まれるような面白さを味わえた。こういう差が出るのは難しい。

続いてアントワン・タメスティが舞台に立ち、今回はガット弦とバロック弓を用い、ピッチも低めにして演奏すると説明。今月は強めの響きをきくことが多くて、辟易気味だったのでありがたい。

そのあとヴィオラ・ダ・スパッラ(肩掛けのチェロ)や、ヴィオラ・ダ・ガンバ、ヴィオラ・ダモーレなど、ヴィオラと名のつく古楽器もまじえて、室内楽や協奏曲。それぞれに楽しんだが、タメスティがひくビーバーの《パッサカリア》が印象に残る。舞台を暗くし、ひきながら舞台袖に現れ、中央に歩いていく。心臓の鼓動とリズムとの、不可欠の連関。

明日のバッハもききたくなったが、新国立劇場の《ローエングリン》を先に入れていたのでムリ。残念。

六月一日(水)世の憂き人に伝ふべし

十三時から国立能楽堂の定例公演(狂言『腰祈』と能『羽衣』)、十七時から新国立劇場《ローエングリン》の、国立劇場系ダブルヘッダー。

四月から国立能楽堂の公演をみるようになって、少しずつ慣れてきた。能楽堂の定例公演は長さが二時間前後(狂言三十分で休憩二十分、能一時間前後)と、クラシックのコンサートとほぼ同じ。一回四時間とドイツ・オペラ並に長い歌舞伎や文楽よりも、みやすい長さ。狂言の開放と能の集中の、相異なる組合せも気持いい。

今日は佐藤友彦(和泉流)の狂言『腰祈』に続いて、藤井雅之(宝生流)の能『羽衣』。

『羽衣』はよく知られた名作で、駿河の三保の松原の浜に、天人(天女)がおりて水浴しているところに居合わせた漁師が、松にかけられた羽衣を奪う。天人は地上では長くは生きられない。早くも死の徴、「天人五衰」が現れる。哀れに思った漁師は、舞をみせてもらうかわりに羽衣を返すことにする。羽衣をきて天を舞い、やがて高空に消え、月の宮に帰る天人。

今回は、盤渉(ばんしき)という小書(こがき。特殊演出)による。徹底した先例主義の伝統芸能にも、流派の違いに加えて、種々の小書の採用によって変化が生じる。序ノ舞の途中で笛の調子が高くなるのが主な変更点、とあり、太鼓も加わって囃子は華やか。

しかし自分にとってこの演出が印象的だったのは、結びのところ。

本来はシテの天人が舞台で舞を留めて終るが、この小書ではシテは橋懸を通って幕に入り、見送ったワキの漁師が、舞台で留め拍子を踏んで終る形となる(脇留、というそうだ)。

その、シテが舞台から離れていく動きが、「天の羽衣。浦風にたなびきたなびく。三保の松原、浮島が雲の。愛鷹山や富士の高嶺。かすかになりて。天つ御空の。霞にまぎれて。失せにけり。」という謡の、天人が舞いながら松の高さ、愛鷹山の高さ、富士の高さへと次第に天に昇り、霞のなかに遠くなっていく光景を暗示する。

そして橋懸の途中で、袖を振る。その回る袖そのものが、高空で嬉しげに舞う天女の、遠い小さな姿のようにみえた。

やがて点になって、空に吸い込まれ、消える。

もはや何もない。一場の夢の終りに残った、現世の果てしなき青空。ただ見上げ続ける男。

しかしこの男は、そのあとも夕霞の空を見上げるたびに、天女が舞う美しい幻影を、はるかな高みに見ることだろう。その平凡な人生の、限りある生命のつきるまで。舞を始める前、天人は言った。「世の憂き人に伝ふべし」。世を憂い、嘆く人に、我が舞を伝えよと。

こういうイメージを与えてもらえるから、自分は舞台をみにいくのだと思う。

大がかりなもの、広いもの、激しいものを凝縮して、小さく狭く静かな空間に映す、見立ての美。年々歳々、獰猛なものについていけなくなっている身には、まことに心地よきもの。

和漢の古典を巧みに採り入れた、詞章の美しさも大きな魅力。日本語をちゃんと勉強しなければ、と今更ながら思う。

それにしても、能舞台の「橋懸」は、客席の只中を通って、客と一体化するためにある歌舞伎の「花道」とは、まったく違うものなのだと痛感。

異界への架け橋。

そのあとは《ローエングリン》。この世ならぬものが高空からおりてきて、一瞬だけ現世の人間と交わるというところが『羽衣』に似ているので、我ながら乙な組合せだと思ったのだが…。

イメージを与えてくれるのではなく、人のものまで壊してまわるような演出だったと、四年ぶりに骨身に沁みた。

ただ、プログラムで歌人の須永朝彦さんがルートヴィヒ二世について書いた一文を、以下のご自身の歌で結んでいるのが嬉しかった。

「白鳥に五衰はありや たとふれば美しかりしバヴァリアの王」

六月十一日(土)ドイツからの荷物

写真は昨日届いたディスク。CPOはドイツのJPCで買う方が断然早くて安い。上がヴェンツァーゴのブルックナー全集(メーキングDVDつき)、下がシラー原作のフィビヒの歌劇《メッシーナの花嫁》(キンボー・イシイ指揮マクデブルク劇場)、右がシルマー指揮のレハールの《ジュディッタ》(これは大期待)、左は男声合唱のレーゲンスブルク・レンナー・アンサンブルによる「フランツ・リストとその時代」。

JPCではノット指揮バンベルクのマーラー全集SACD十二枚組(TUDOR)がEUR50.41(送料別)という安さで出るので楽しみにしていたが、七月八日発売になってしまったので、しばしおあずけ。

ヴェンツァーゴは箱になったのは便利だが、初出分売時のそれぞれ色調の違うジャケも大好きなので、結局はどちらも手元に置いておくことになりそう。

六月十二日(日)宇野功芳さんの訃報

ネットに宇野功芳さんの訃報。

思い出は少なからずあるが、初めてお目にかかったときにご相伴に預かった、二十年ものの赤ワインの濃厚芳醇な味わいが、笑顔とともに脳裏に甦る。

いまはただ深く感謝し、ご冥福を心よりお祈りするのみ。

六月十三日(月)三十夜から

さぼりっぱなしだった演奏会の感想。

いまふりかえると、五月一日から六月十日までの四十日間に、三十の演奏会やオペラや能狂言に通った。もともと人より脳の容量が小さいのに完全なオーバーフローで、毎日きくだけで精一杯。これでは演者に対しても失礼で、次からは少し考えねばと反省。「お仕事」や義理ではなく、ききたいからききに行ったものばかりなのだが。

そのなかで、特に印象に残っている事柄をいくつか。

まずは五月二十八日、サントリーホールでウルバンスキ指揮東京交響楽団。これは演奏会よりも、来年三月のNDR響との来日公演のための、本番前のインタビュー仕事がメイン。まだ日本ではサイトも立ちあがっていないが、NDR響のサイトなどには情報がすでに出ている。

ウルバンスキはまだ三十三歳だが、昨年からNDR響の首席客演指揮者に就任しており、ベルリン・フィルにもデビューするなど、まさに昇竜の勢いにある。早くもかなり忙しくなってきているようで、NDRとの公演前の来日は今回が最後のチャンス。来年三月の話だがここでインタビューということになった。

先方が指定してきたのは、ゲネプロ終了十五分後から本番三十分前までの四十五分間。いくら先方の指定とはいえ、本番直前の貴重な四十五分に、まともに話などしてもらえるのだろうかと不安だったが、これがにこやかに、立て板に水。四百字詰め原稿用紙十五枚分なんて絶対に無理だよと思っていたが、とれた。

ポーランドという、現代の音楽シーンでは辺境ともいうべき国から出てきて、これから世界をつかんでやろうという若者の野心と意欲は、むしろ清々しいくらいほどだった。

そのあとの本番のチャイコフスキーの交響曲第四番も素晴らしかった。この四十日間で何よりも食傷したのは、モダンのピアノとロシア音楽の、弾力がなくて獰猛な、打楽器的なサウンドの要素だったのだが、ここにはその代りに、爽快なしなやかさがあった。前回の来日よりも明らかに成長していたし、これから世界屈指のオケとの経験を重ねて、さらに伸びるのだろう。まさしくライジング・スター。ちなみにNDR響と最初のディスクであるルトスワフスキもいい演奏。その後の発売予定も教えてもらった。

次は六月四日の「ウィーン・フィル トップメンバーによる室内楽の夕べ」を東京文化会館小ホールで。ダナイローヴァ(ピアノ)、トバイアス・リー(ヴィオラ)、カール=ハインツ・シュッツ(フルート)。ピアノが入らないこの三人によるベートーヴェンのセレナードの綾なす響きの妙が、その前のピアノとの一人ずつの共演では、消えていたことに考えさせられる。ピアノの強い響きに張りあって、押し込むような弾力のないリズムと、濁った音色になっていた。

ピアノの発展があればこそ、十九世紀後半から二十世紀のクラシック音楽の名作の大半が生まれているのだけれど、その剛性のあまりの高さが、音楽から奪ったものも少なくない、などと考える(この時期がロシア音楽の黄金期と重なるのも、おそらく偶然ではない)。

二日後、再び文化小で、フォークトの歌う《美しい水車小屋の娘》。歌いあげる、張りあげるということを避ける歌唱法なので、どうしても旋律の呼吸感が小さくなる。いかにもコレペティのピアノらしい、アウトラインは押さえているけれど、きちんとひいてはいないピアノも気になる。

七日、サントリーホールでクレーメルとリュカ・ドゥバルグのデュオ。

これは驚いた。ピアノへの懐疑が高まっていたときだけに、このドゥバルグは啓示のようだった。

ピアノの可能性を信じさせる演奏。叩かない、繊細な軽めの音なのに、広大なサントリーホールの空間に、凛と鳴りわたる。水面に波紋が次々とあらわれるような横の広がりと、深い水底までみえるような透明な奥行きをもつ、美しい《夜のガスパール》。デュオの曲でも、ヴァイオリンの音をつぶしたり、煽ったりすることなく、完璧に共存させる。

この人はあまりピアノをひかずに、楽譜を読むことで音楽をイメージしていくそうだが、もしかしたら、自らの楽器、すなわちピアノの音への深い懐疑と嫌悪という、グールドのそれと似たようなセンスをもっているのではないか。だからこそ、ピアノという楽器の限界を超えていこうとしているように思える。

すごく楽しみだし、クレーメルが自分で連絡して共演を依頼したという話も納得。そして、プログラムの最後にクレーメルの近年のECM盤の広告がでていたのだが、それをあらためてみると、ブニアティシヴィリにトリフォノフと、個性は異なるけれども、いずれも只者ではない音感覚をもった若手ピアニストを、クレーメルが起用し続けていることに気がつく。

そういえば八〇年代、アファナシエフが本当の意味で日本の聴衆にその存在を知られたのは、クレーメルが伴奏者として連れてきた、一九八三年の来日公演が始まりだった。八六年、二回目の来日できいた(そのときはもう、ヴァイオリン・リサイタルではなくデュオ・リサイタルと名うたれていた)、この二人がガラガラの東京文化会館でひいたシューベルトのファンタジーの心揺るがす音楽は、いまも耳に残っている。

あれからちょうど三十年、クレーメルはドゥバルグをつれてきた。ミュージックバードの番組「ウィークエンド・スペシャル」で、「クレーメルのピアノ ~クレーメルと若手ピアニストたち」なんて番組がつくれそうだと、考え始める。(たぶん九月放送)

おしまいに、十日オペラシティリサイタルホールでの、水戸博之指揮オーケストラ・トリプティークによる「黛敏郎個展」。涅槃交響曲までの過程ということで、戦後から五〇年代までの作品。戦後の時代精神と音楽の関わりとを考えさせる、とても面白い選曲。

アメリカ文化の洪水のような流入。進駐軍の慰問演奏で、懐の暖かい音楽家たち。ジャズを採り入れた《オール・デゥーブル》。

しかし日本の教養人は、アメリカそのままよりも、そのジャズがフランス近代音楽に採り入れられたことに注目して、そこにヨーロッパとのつながりを見いだそうとする。一九四八年、十九歳の黛が作曲したディヴェルティメントは、まさにフランス近代音楽風の明朗なユーモアで、戦後民主主義が輝いた三年間を象徴するような作品。

ところが、黛はISCM(国際現代音楽協会)の音楽祭にこの曲で応募したのに、落選してしまう。一九五一年、黛はついに入選して国際的知名度を高める。しかしその曲は、一転してアジア音楽をとりいれた《スフェノグラム》。

欧米人のエキゾチシズムに媚びたように感じられなくもないこの曲、面白いことに黛が使ったアジア音楽の歌詞と旋律は、じつは戦時中につくられた「東亜の音楽」という、大東亜共栄圏思想によるSPから、自分の耳で採譜したものだった。「近代の超克」の影。

五〇年代になると黛は、十二音による《六重奏曲》や、電子音楽など、国際的な流行を敏感に採り入れていく。「名誉白人」的音楽。しかしそこから、日本的な要素へ。涅槃交響曲は、黒船からGHQにいたる、圧倒的な西洋との遭遇の歴史が生み出したもの。

黛の音楽的彷徨を端的に示すような作品を、特殊な編成だけに演奏されにくい作品を、実際に音できけてとてもありがたかった。

では、一九五八年に涅槃交響曲で一つのクライマックスを迎えた黛は、そこからどこへ進んだのだろう。これは、演奏会が私に突きつけてくれた疑問。

六月十四日(火)ソニービルのハンター

銀座のソニービル解体のニュース。

ソニービルといえば地下のハンターと音の出る階段だろ、なんていうのは、年季の入ったクラヲタだけ。

六月十五日(水)カウベル鳴らせば

秋田県の山中で四人の遺体が次々と発見され、本来は人を襲わないはずのツキノワグマが、人肉の味を覚えてしまったのではないかというニュース。

二十五年ほど前、送電線工事の仕事で山梨県塩山市の宿舎にいたころ、その工事現場は機材をヘリで運ぶような山の上ばかりだった。人間は車で行けるところまで行き、現場まで山道を四十分も登って、毎日通う。

そういう現場で、私の仕事は単独行動が多かった。そのため欠かせなかったのが、ナップザックにカウベルをぶら下げること。歩く振動でこれをガラガラ鳴らすことで、クマに人間の存在を遠くから教えてやる。そうすれば怖がって逃げていくので、それによって、不意に遭遇することを防ごうとする工夫だ。

なので、今でもマーラーやシュトラウスの曲でカウベルをきくと、反射的に山梨の誰もいない山道の光景が脳裏に甦ったりする(笑)。

ところが、こういうふうに「人間は食べ物」(なんか「カレーは飲み物」みたいだ…)と思っているツキノワグマが出てきたとなると、むしろカウベルはそれを呼び寄せる「破滅の鐘」になってしまうことになる。恐ろしい。

近いうちに、襲われる場面を夢に見そうな気がする(北海道出身の電工さんなどは、なんたってヒグマの出没する現場で仕事してきただけに、比較にならないその恐怖を、昼休みなどによく話してくれたものだった…)。

連想したのは、東宝映画『サンダ対ガイラ』の一場面。初めのうちはガイラが光を嫌うというので建物の照明をつけることが奨励されるけれども、頭のいいガイラはそこに人間がいることを覚えて襲うようになるので、逆に消すことが指示される。ところが次に襲ってきたとき、その指示が徹底しきれてなくて、明かりをつけてしまう人もあちこちにいる。それをみて登場人物たちが「困ったな」と頭を抱える場面。

こういうところ、昔の脚本はディテールが妙にしっかりしていて、それが全体のリアリティにつながっていた。

話を電気屋時代の現場に戻すと、いちばん山の上の現場で仕事していたときには、作業員さんのなかに元は青森の山の炭焼きだったというおじいさんがいて、何百メートルも離れた場所に湧き水を見つけて、そこまでゴムホースをはって水道をつけてくれたりしたものだった。

山上でゴシゴシ顔や手を洗ったり、熱いお茶を沸かしたりできるのは、本当にありがたかった。水がどのへんにありそうか、素人にはまるでわからない――現に、別の作業班がその前に半年以上かけてそこで作業していたのに、誰も湧き水の存在など気がつかなかった――が、地形などから長年の経験で見当がつくらしい。当然キノコの種類や判別にも詳しくて、晩秋になればキノコ入りのインスタントラーメンとかみんなでつくって、冷たい弁当と一緒に食べたものだった。

ああいう人のいいおじいさんみたいな人たちが襲われたのだろうか……。人もクマも、どちらにとっても不幸。

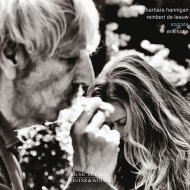

六月十六日(木)ハニガンのサティ

少し前に買ったまま、きけていなかったCDをようやくきいている。

バーバラ・ハニガンがラインベルト・デ・レーウのピアノで歌う、生誕百五十年のサティ作曲の交響的ドラマ《ソクラテス》と歌曲七曲。とくれば悪いわけない。そのとおり。何をか謂わんや。

素敵。妖しく息づき、ささやいて揺れる、青白き炎の如き歌曲。無垢の少年が語るかのような、ソクラテスの死。

六月十九日(金)音楽の大使

ようやく『演奏史譚一九五四/五五』の四十六話の執筆が佳境に。

「二つのベルリン、一つのウィーン」と題して、一九五五年秋に十年ぶりに再建されたベルリン国立歌劇場とウィーン国立歌劇場、それぞれの状況を中心に。

分断されたベルリンでは、東ベルリンの廃墟ウンター・デン・リンデンに再開された前者が、西ベルリンの芸術週間の祝祭の日々(カラス&カラヤンのルチアなど)と競う。

一方、統一して独立したウィーンではベームのもと、ユダヤ人ワルター、ハンガリー人ライナー、チェコ人クーベリック、ドイツ人クナッパーツブッシュをあつめて、往年の多民族国家ハプスブルク帝国の栄華の夢を追うけれど、そこにもひたひたと忍び寄る、カラヤンと世界歌劇場の影。

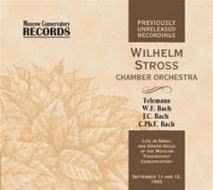

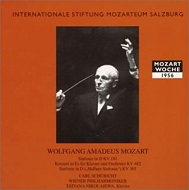

両方の再建記念公演をみた山根銀二を狂言回しにしようという章(少し遅れてベルリンに入った、『ビルマの竪琴』の竹山道雄のことも少し)だが、その下準備のときに気になったのが、ヴィルヘルム・シュトロス室内管弦楽団が一九五五年九月、ベルリン芸術週間の最中にモスクワで行なった演奏会のライヴ盤。

分断が既成事実化して、西ドイツとソ連がものすごく仲悪そうな時期に、なぜロシアを訪れたのかが不思議だった。

中公新書の『アデナウアー』を読んでいたらわかった。九月八日に西ドイツ首相アデナウアーはモスクワを初訪問、国交樹立と引換えに、戦時捕虜と抑留者三万人の解放を約束させた。

交渉旅行にアデナウアーが「音楽の大使」、親善使節として帯同したのが、シュトロス室内管弦楽団だったというわけらしい。チェロ独奏はシュトロス弦楽四重奏団でチェロをひいていた、盟友のルドルフ・メッツマッハー、つまり指揮者インゴの父。

当時のロシアには室内管弦楽団という概念そのものが存在しなかったので、かれらのバロック演奏は大きな衝撃をもたらした。感激したバルシャイが直後に設立したのが、モスクワ室内管弦楽団なのだそうな。

そしてこの交渉の結果、やっと十年以上ぶりに帰国できた捕虜のなかに、敵機撃墜の世界記録保持者、三百五十二機撃墜のエーリヒ・ハルトマン少佐がいた、という話までは、さすがに『一九五四/五五』には入れないつもり。

六月二十一日(火)景清の太陽

演奏会と能の感想。

今日は、トッパンホールでケラス。

・ラッヘンマン:プレッション

・黛 敏郎:BUNRAKU

・コダーイ:無伴奏チェロ・ソナタ

・細川俊夫:線Ⅱ

・藤倉 大:osm~無伴奏チェロのための(トッパンホール十五周年委嘱作品/世界初演)

・ブーレーズ:メサージェスキス(七本のチェロのための)

すべて近現代、チェロ六人と共演する最後のブーレーズ以外はチェロ一挺という、トッパンホールでしかありえないようなプロ。しかも完売。どの曲でも特殊奏法、特殊調弦が多用されるが、せせこましくなることなく、ケラスは伸び伸びと多彩な空間をつくる。

モダンピアノの伴奏しない弦楽器は、自由闊達でいいなあと、ピアニストに殴られそうなことを考える。もちろん、ケラスの豊潤な音楽性と構成力あっての話だが。でもやはり、バロックまでの「通奏低音」とロマン派の「ピアノ伴奏」とは、どうしてああも意味合いが違うのだろう。だからこそ「西洋芸術音楽」が十九世紀に成立したのではあるけれども。

十九日は池袋でカンブルラン指揮の読響、十八日は紀尾井シンフォニエッタのこの名称での最後の演奏会。

前者は《火の鳥》組曲、後者はペルトの《タブラ・ラサ》が特に印象に残る。ここでのプリペアド・ピアノはほとんど鐘の音。反復のなか少しずつ変化して、拡がっていく波紋。

それにしても、コンマスと独奏をかねたバラホフスキーと奥さんの第二ヴァイオリンのミンニエヴァ、顔がそっくりなのが愉しい。きっとバラホフスキーのお母さんも同じ顔をしてるのではないか。

十七日は国立能楽堂へ。狂言『太刀奪(たちばい)』大藏彌太郎(大蔵流)と能『景清(かげきよ)』塩津哲生(喜多流)。

勇猛で知られた平家の部将、悪七兵衞景清。平家滅亡後は日向に流され、盲目の乞食と落ちぶれている。鎌倉から訪ねてきた娘の人丸の前で、屋島合戦での自らの戦いぶりを回想し、物語る。そしてこれを今生の別れとして、早く鎌倉に帰って自分を弔ってくれと、娘を出発させる。杖を頼りに、ゆっくりと去る景清。

追憶として語られる、屋島の戦いの鮮やかさ。赤旗の平家の舟が浮かぶ青い海と、白旗の源氏の騎馬が並ぶ白い砂浜。陽光にきらめく鎧武者の華やかな色彩。回想の冒頭に登場する平家随一の猛将、能登守教経の逞しい立ち姿。

そして合戦。上陸した景清が、逃げる敵の三保谷十郎を追う。相手の兜の後ろの錏(しころ)をつかんで引けば、錏がちぎれて三保谷は一目散。離れたところでふりかえり、「お前の力は強いなあ」と感心すると、「なんの。お前の首こそ強いなあ」と景清がにっこり破顔する。男と男の、戦場の会話。生命が輝いた瞬間の、屋島の太陽。盲いた景清が、再び見ることのないもの。

こういう場面が現実ではなく、過去の追憶として、そのイメージが能の舞台に甦える。平家物語が好きで読んでいて、しかし不思議だったのは、その文章以上のもの、もっと明快で生々しいイメージを、過去の読者たちがもっているらしいことだった。能のにわかファンになり、それは能の舞台化によるものではないかという気がしてきた。

その特徴として、長い物語全体を舞台化するのではなく、名場面を少しずつ切り取る。それだから無理が少ない。観客は物語全体を知っているから、わずかな言葉や小さい場面や動きから、全体へのつながりを想像できる。たとえば「能登守教経」と名前が出るだけで、勇猛ぶりが目に浮かぶ。これもまた「見立て」。

ほかにどんな名作があるのか、ゆっくりと味わいつつ学んでいこうと思う。

今日はこれまでの正面ではなく、脇正面の席を買ってみた。横目で橋懸をみることになるし、舞台も舞台袖からみているような印象。それだけに後見の動きなどはよくわかるが、一度正面からみて、作品の姿そのものに正対してからの方がよさそう。

驚いたのは、景清が人丸と親子の情愛を交わす場面で、シテのセリフがしどろもどろになったこと。後見が助け船を何度か出していたが、なかなか戻らず、しばし字幕も停まったまま。字幕のために素人にもわかってしまうのが怖い。

あと、世阿彌よりも少しあとの時代のシェイクスピアにもニワカな興味がわいていて、あの時代のロンドンの演劇も装置がなくて舞台も狭く、ほとんど見立てだったらしいと知る。女性もいない。

そこからの歴史の差。

六月二十二日(水)ずんだ餅

『真田丸』第二十四回「滅亡」をみる。小田原攻めと開城、後北条氏の滅亡。そして三成版「のぼうの城」。

地生えの戦国大名たちの悲哀。三谷ドラマでは人間の「役割」が常に明確で、時代劇の場合はそこに「歴史的位置」が加わってくる。役割と位置がずれたりねじれたりてしまい、「身の置き所のなくなったヤツ」への視点がつねに温かいのが、この脚本の魅力。ここではもちろん北条氏政(高嶋政伸)。最後の最後まで「二度汁」をつらぬく男(笑)。そして真田父も家康も景勝も、このズレとどう折り合いをつけるか、それぞれに苦しんでいる。

そこへ闖入する伊達政宗。東北という僻遠の「場所」に生まれたがために「時代」に遅れた男。信繁と同い年とは失念していた。治世向きの第二世代のなか、ひとりだけ乱世向きの英雄おとこ。しかし自らを韜晦する賢さをもっている。私の亡父が仙台人で、ずんだ餅に異様な郷愁と愛着を持っていて、しばしば周りから迷惑がられたこと(好き嫌いがはっきり分れる味だから)を思い出して、個人的にも餅つきの場面は楽しかった。

政宗役の長谷川朝晴、自分は知らない人だったが、餅つきの場面での甲高くて軽い声と、あとで信繁にあったときの低めの声と、声を使いわける工夫をしていたのが好き。やはり声の演技は大切。

役者の工夫といえば、内野の家康。山の神が「森繁風にしている」と言い出した。よくみるとたしかに、いままでよりも眉毛の端を伸ばして下へ丸くさげて、あの傑作ドラマ『関ヶ原』で森繁がやった家康の老人顔に、ちょっと似させてきている。まだ髪は黒いけれど。

内野は『風林火山』のときも映画の三船を連想させる演技をいれたり、ちょっとした遊びをする人なので、これからどうなるのか、楽しみ。

幸村ではなく信繁という、史実どおりとはいえ馴染みの薄い名前を採用した意味も、だんだんみえてきた。「幸村」には既成のイメージがつきすぎている。最後には十勇士がいなければ納得できないだろうし。ここにいる信繁は私たちがみたことのない、新鮮な魅力をもった男。

一年の構成も、新府城落城で始めて、中央に小田原落城をおき、最後に大阪落城をおく。とりわけこの小田原落城のエピソードと人間模様(こんなに何回もかけるとは思わなかった。それだけ重要ということか)は、最後の大阪落城と、さまざまな対照をなすように三谷は仕掛けてくるのではないか。小田原は身の置き所のない氏政がひとり腹を切ればそれで済んだが、大阪はそうはいかない。

大阪の陣では、身の置き所がないのは豊臣家の人間だけでなく、入城した牢人衆もみな同じ。小田原落城をその目で見ていた信繁は、大阪の日々をどう生き、死ぬのか。

あと、この話のなかでひとりだけ大阪弁しゃべっている千利休の「死の商人」ぶりも好き。もうすぐ出てくるという、松本幸四郎演じる呂宋助左衛門(黄金の日々!)と、どうからむのやら。期待。

六月二十三日(木)消えた街の気配

夕方から、「音楽の友」のために音楽之友社でジャン=ギアン・ケラスにインタビュー。とても一九六七年生れとは思えない、永遠の好青年。

今回のさまざまなプログラムには、ピアノ伴奏のリサイタルが一度も含まれていない。その意味は? とピアニストに殴られそうなことをたずねると、バッチリとわかりやすく、その意味と意義を説明してくれた。ほかに「音楽的な父」というブーレーズのこと、その指揮で《メサージェスキス》を演奏・録音したときの思い出など。明日の読響とのデュティユーの協奏曲も楽しみ。

そのあと、歩いてトッパンホールへ。ベルリン古楽アカデミーの第一夜、J・S・バッハとC・P・E・バッハ。服装や髪型など、見た目のなんともいえない野暮ったい雰囲気に、一九八三年にみた東ベルリンの街角をとっさに連想する。あの空気。あの人びと。

この団体が、一九八二年に共産圏の東ベルリンで結成されたピリオド・アンサンブルだという気配は、三十年以上の歳月をへても、まだ残っていると感じる。あるいは、隣席の舩木篤也さんがいっていたように、北ドイツ的というべきなのか。サウンドにもその地域性は濃厚。

機能性追求のために、構造的にグローバル化せざるを得ないモダン楽器演奏とのコントラスト。アンチテーゼとしての一面。

二十七日の第二夜では、どんな「ヴェネツィアの休日」をきかせてくれるのか、楽しみ。たぶん、昨年十月にきいたカルミニョーラとヴェニス・バロック・オーケストラの「ヴェネツィア」とは、まるで違う景色のはず。

六月二十六日(日)英国離脱とポンド安

LSOライヴのレーベルから出る、ゲルギエフ指揮のベルリオーズの《ロメオとジュリエット》。この指揮者、レパートリーによるところはあるが、数年間にサントリーホールでやった《トロイアの人びと》がよかったし、ことベルリオーズに関してはききのがしたくない。

なので、SACDだし買うことは間違いないのだが、気になるのがこのPRESTO CLASSICALでの値段。金曜日までは日本円表示で千五百八十円だったのが、土曜には千四百十円。英国のEC離脱決定のポンド安で一気に百七十円下がった。では、週明けにはどうなるのやら。

他のサイトみたいに発送時に課金する方式だと、そのときのレートできまるのでじたばたしてもしょうがないが、この店は注文時のレートで金額が決まる。なので、もう少し待ちたい気もする。

などといっても、自分の場合は変動幅が電車の初乗り料金程度の話なので、単に気分の問題にすぎないが(じつにみみっちい)、商売で大きな金額動かす人は大変だろう…。

六月二十七日(金)イタリアへ

トッパンホールのベルリン古楽アカデミー二日目「ヴェネツィアの休日」。テッサリーニ、ヴィヴァルディ、カルダーラ、マルチェッロ、アルビノーニの序曲や協奏曲。

四日前のバッハよりもずっと出来がよく、本領発揮の日。四日前は日本の梅雨の多湿に人も楽器もとまどったか(コンマスは何度も弦を切った)、さらに編成が変わるたびにマイクの位置を動かしに出てくるNHKのスタッフの、気の利かない動きが奏者の集中を奪ったようにも思え、結果として二人のバッハの厳粛で野暮ったい要素が強調されて、私に一九八三年の東ベルリンの空気を思い出させてくれた。

しかし今日は違う。少しくすんだ響きとかっちりした骨格は北ドイツ風ではあるけれど、旧共産圏の抑圧と疎外の空気までは思い出さない。とりわけ後半の二曲目のヴィヴァルディからは、仮面を外したように快活に弾けた、ジャズ・コンボのようなソロと合奏との対話の快感。これこそバロック音楽の愉悦。

四日前のあのバッハが収録され、こちらは虚空に消える。音楽って、しばしばそういうもの。

アンコールの、ベネデット・マルチェッロの協奏曲イ長調のアダージョでは、舞台上のオーボエと、下手後方の客席扉から入ったヴァイオリンが響きを交わして、素敵だった。

ベネデット(オーボエ協奏曲で有名なのはアレッサンドロで、その弟)の音楽には、たしかにこういう空間性が感じられて面白い。バッケッティのひくイタリア・バロック・シリーズでも、飛び抜けて面白いのがこの人の作品集。もっといろいろな作品をききたい。

隣席の朝日新聞の吉田記者から、ベルリン古楽アカデミーの新譜、《水上の音楽》が素晴らしいと教えてもらう。期待しただけに初日は少しがっかりしたが、今日は満足したそう。自分はそのディスクをきいていないので、早速購入。

六月三十日(木)仏独音楽ぴんぽん

今日はサントリーホールで、スラットキンとリヨン国立管弦楽団。新聞評をやるので細かい感想は控えるが、さすがのエンターテイナーぶりで愉しかった。ところでリヨンのティンパニはカンブルランの弟なのだとか。

そして、昨日まではそのカンブルランと読響の三回シリーズ。スラットキンも(ツアーなのに)アンコールまで含めて筋道を立てた構成が見事だったが、カンブルランも見事。

十九日はベートーヴェンをストラヴィンスキーで挟む曲目。十九世紀初めの革命児と二十世紀初めの革命児のコントラスト。前半はスペインとピアノ、後半は超自然的な「炎」がキーワード。これらのキーワードはすべて「破壊的なまでの支配力」という点で共通する。ただ、カンブルランがベートーヴェンから引き出そうとしている古典性が、自分の力ではまだよく読みとれない。現時点ではストラヴィンスキーが突出した印象。