一月二日(火)二日目の年賀状

新年。今年の聴き初めはGLOSSAが出した、スペインの若き古楽器奏者たちによるバッハ二枚。

左はファミ・アルカイの無伴奏バッハ・アルバム。無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第二番、無伴奏チェロ組曲第四番、 無伴奏フルートのためのパルティータ、そしてシャコンヌを、自身の編曲によるヴィオラ・ダ・ガンバで。そして右はイグナシオ・プレーゴのチェンバロで、ゴルトベルク変奏曲。

十八世紀の古楽器による木質の優しい響き、空気と戯れるような響き。軽やかに息づく生命力。そしてともに録音が優秀で、生々しく自然。いい二枚だった。

ところで年賀状、今年は昔に戻って二日の配達は休みとのことだったが、配達があった。

問題はそのうちの一枚。何だか元日にも見たような記憶がある。デジャヴ。

不思議に思って元日到着のものを見返すと、同じ人間からほぼ同じ文面で二枚来ていた。

うーん、こいつ大丈夫なのかと正月から不安にさせられる酉年、二〇一七年。

何より怖いのは、明日のポストに三枚目が入っていること。どうか来ませんように。

一月三日(火)『ありがとう』再見

真田丸ロスの日々を、『ありがとう』をみて埋める、今日この頃。

去年の十二月頭ごろ、「BS12 トゥエルビ」というBS局で、『ありがとう』第三シリーズの再放送をやっているのに気がついた。水前寺清子が魚屋をやっているもの。

この局はTBSの昔のホームドラマの再放送がウリのようで、第一シリーズ婦警編や第二シリーズ看護婦編のほか、さらに『肝っ玉かあさん』第三シリーズや『女と味噌汁』など、平岩弓枝脚本ものを去年から続けてやっていた。見逃していたのは残念だが、そのうちまたやるだろうし、次に何が出るのかも楽しみ。

さて、今より視聴率がはるかに高かったテレビ黄金時代の七〇年代でも、『ありがとう』は高視聴率のお化け番組として名高い。特に有名なのは一九七二年放映の第二シリーズ看護婦編で、私が本放送をよく覚えているのもそれ。この第三シリーズ魚屋編(一九七三年四月~七四年四月)はあんまり見ていなかったのだが、今見てもやはり面白いし、それに、完全に過去となった四十四年前の東京郊外の私鉄沿線の町の雰囲気(すべてスタジオ撮影だが)が鮮明なカラー映像に残っていて、興味が尽きない。コンビニなど、近所には影も形もなかった時代。

舞台は、小田急線東北沢駅近くの商店街。魚屋、八百屋、肉屋、酒屋の四軒が一本の細い路地をはさんで密集し、「四軒市場」というマーケットを構成しており、近くの荒物屋と焼鳥屋を加えた六軒がドラマの主な舞台となる。ほかに化粧品屋と電気屋など。すべて個人商店で、アーケードのない細い商店街。スーパーも近くに存在するが画面には映らない。

急行の停まらないマイナー駅の商店街というのが、私の育った東急緑が丘駅近くにかつて存在した商店街と似ている。私が十歳くらいまで、つまりまさにこの『ありがとう』の時期まではとても賑わっていて、夕方は行き交う買い物客で道が埋まった。商店街の外れにはスーパーもあったが共存していた。いわゆる「角のたばこ屋」もあって、おばあさんが座っていた。

しかしそれからまもなく、七〇年代後半から櫛の歯が欠けるように続々と閉店しはじめ、今はわずか数店を残して、完全にただの住宅街。春の夜の夢の如し。

消費の変化、土地の値上がりとともに大きいのは、後継者がいなかったこと。店主の子供は会社勤めをして個人商店を継ぐ必要がなかった。戦後に復員して、見よう見まねで私鉄沿線の新開地に店を開いた第一世代が身を引けば、閉店。

『ありがとう』魚屋編は、まさにその変化の直前。水前寺清子など各店の二代目は二十四歳つまり団塊か、あるいはその前後という設定。それがあちこちで惚れた腫れたをくり返す話だが、店を継ぐにしても、このあとどうなっていくのだろうと気になる(酒屋はいずれコンビニになるのだろうか、とか)。

何よりも、ああ、そういえばそうだったと思わされるのは、どの登場人物も生活のなかで、よく歌を口ずさむこと。もちろん無伴奏で、次々と口ずさむ。誰もが知っている旋律だから、家族もすぐ唱和する。「歌謡曲」全盛時代だったというだけでなく、カラオケやウォークマンが出現する前というのは、たしかに人はこういう風に、何げなくそこらで歌っていたような気がする。

この歌好き文化が、このあとの時代のカラオケの隆盛を招くことになるのだろう。逆に今は、カラオケがないところではあまり歌わなくなっている気がする。誰も知っている流行歌が少なくなった、伴奏なしで歌えるメロディが少なくなった、ということもあるのだろうが、四十年という歳月がもたらす生活の変化は、やっぱり小さいものではない。

番組の主題歌ももちろん有名で、今さらながらにチータはうまい。あらためて聴くと彼女は演歌の歌唱法ではなく、かなりブラックな、坂本九などと同じ進駐軍系の歌唱法だということがわかって、日本の音楽受容史の勉強にも(笑)。

円の価値はインスタントラーメンが三十円とかなので、おおよそ今の三~四倍か。魚がカドミウム汚染で売れないとか不景気だとか、商店だけに世相を直に反映するセリフが出てくるのも楽しい。一九七三年前半はたしかに公害が大問題で、ドルショックで景気は後退していた。自分は光化学スモッグ注意報が出ると授業が休みになって早く家に帰れるので、注意報発令を心待ちにしたものだった。

録画を見ているので、番組内ではまだ夏の終りなのだが、このあと秋にどんな世相反映セリフが出るのかが、じつはものすごく楽しみ。秋に石油ショックが起きて物価狂乱、トイレットペーパーの買い占めがあり、そして大予言や超能力など、一九七四年には一気に盛り上がっていくオカルト・ブーム。

私や片山杜秀さんにとっては、小学生時代に突然植えつけられた、このときの終末論こそが、その後の世界観をかなり決定づけている部分がある。それがこの「ホームドラマ」にどんな影を落とすのか(ごくかすかなものだろうが)、ドキドキしながら見ている。

あのころ、石油埋蔵量はあと三十年といわれ、一九九九年には枯渇して資源をめぐる戦争がおき、空からは恐怖の大王が降りてきて日本は沈没し、生き残るには超能力を身につけるしかないはずだった。二〇〇〇年頃はなんだよ、まるで当らないなと思っていたが、だんだん、それに近い状況になりつつある気もする。

あと、その存在を完全に忘れていた日用品が使われていて、フラッシュバックさせられるのも楽しい。プラスチック製の横置の冷水筒など、たしかにどの家庭にもあったのに、まったく忘れていた。ドラマのなかではこれに麦茶を入れて、まだサイズが小さかった冷蔵庫に横に入れている。ウチもたしかに、夏はこれで冷たい麦茶を飲んでいた。

ところで以下は、『一九五四/五五』のクライバーンの話での、アメリカのテレビのホームドラマについてのハルバースタムの文章の引用。『ありがとう』の登場人物の印象はまさにこれ。美化された架空の世界が現実の記憶を上書きしてしまう危険。昭和が美しいばかりの時代だったわけではない。いま見ると理想的なものは、当時においてもやはり幻影だったことを忘れてはならない。

「一九五〇年代半ば、テレビは理想化された無傷のアメリカの、理想化された無菌状態の素晴らしき家庭の姿を描き出していた」

ジャーナリストのデイヴィッド・ハルバースタムは、五〇年代のアメリカ社会を描く『ザ・フィフティーズ』(金子宣子訳)のなかで、『陽気なネルソン』や『パパは何でも知っている』などのホームドラマがその後のアメリカ人に残した、幻影の、しかし強烈なノスタルジーについて触れている。

「人々の記憶に鮮烈に残っているのは、この時代のテレビが創り出したイメージで、これはしばしば実生活の記憶よりも生々しく甦ってくるものだ。テレビが映し出していたのは、心温かく、良識があり、寛容なアメリカ人の姿であり、心の卑しさや怒り、そして当然ながら失敗をも排除した世界だった」

一月四日(水)頁組見本

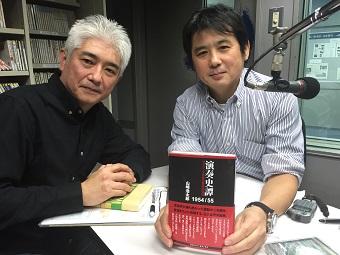

『演奏史譚一九五四/五五』のページの組見本が送られてくる。いよいよ本になると実感。折返しまえがきとあとがきを仕上げて送り、これで全文が完成。

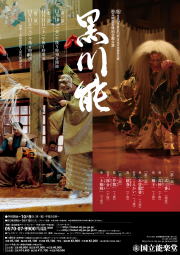

一月五日(木)今年の能

気がつくと、年明けとともに国立能楽堂の二〇一七年度の公演予定がサイトで発表されていた。

清経、二人静、鵺、小督、烏帽子折、実盛、七騎落、忠度、頼政、熊野、千手と、源平物が十一本も並んで嬉しいかぎり。これに各流派主催公演の大原御幸、安宅、橋弁慶、通盛などを組み合わせれば、今年度だけで結構いろいろ見られるぞと、取らぬ狸の皮算用。

問題は、クラシックの演奏会とのバッティングをどうやって避けるか。贅沢な悩み。

一月八日(日)~十日(火)オペラ航海

二〇一七年最初の外出仕事は、藤原歌劇団による「にっぽん丸 新春オペラクルーズ」での解説役。八日昼に横浜を出航し、近海をクルーズしながら夜にガラコンサート、九日もクルーズで夜に《椿姫》の準全曲、十日朝に帰港するもの。

演目を変えながら今年で五回目だそうだが、毎回売り出しと同時に約三百五十人分が売り切れるという人気のクルーズなのだそう。お客様はディナーとコンサートをフォーマルな服装で、豪華客船のなかの非日常を楽しんでおられた。

私の解説は出航初日の午後二回で済んだので、あとは気楽に船内遊覧。排水量二万二千トン、全長百七十メートル、七階建て。一流ホテルと同等のサービス、三食ついている(夜はもちろんフルコース)上に、喫茶室のコーヒーや軽食はすべて無料という、なんとも人間がダメになりそうな(笑)環境。船酔いさえなければ、だが。

とはいえ、それほど揺れなかった。初日は出航前後から雨となって風も強いため、東京湾内に停泊。二日目も風が強いので相模湾内。帰港日のみ晴天。

大劇場の本公演をやれるメンバーが客船内の小劇場で歌う。伴奏はピアノ、ヴァイオリン、チェロという縮小版だが、とにかく目の前で歌ってくれる。浅草オペラを帝国ホテルの水準でやれるようにレベルアップした感じというか。私の話などですら真剣に聞いてくださるので、とてもやりやすかった。

酔いどめも飲んで酔わずにすんだつもりだったが、家に帰ってこれを書いていると、身体が波うつようなあの感じが。

一月十一日(水)若きユリアンの旅

船酔いにも二日酔いがあると、人生で初めて知った五十四歳の春。

ズキズキと痛む頭で、出発までに終らなかった宿題仕事を仕上げ、昨日は今年最初のコンサートとして、テノールのユリアン・プレガルディエンが鈴木優人のフォルテピアノで歌う《冬の旅》を紀尾井ホールできく。二代目共演の演奏会。

フォルテピアノはシューベルトと同時代の一八二〇年製グレーバーのオリジナル。やわらかい響きが耳に心地よし。ユリアンは最新の研究に基づいた、自由な装飾を交えた歌唱。《美しき水車小屋の娘》で父のクリストフ・プレガルディエンが素晴らしい成果を挙げているのと同じ歌唱法だが、《冬の旅》でこれを聴くのは初めてなので、じつに新鮮。

クリストフの《冬の旅》はピアノ以外にツェンダー版のオーケストラ版や、去年上野でやった木管五重奏版など、伴奏をアレンジして歌うことがあるが、なぜかこの装飾法は使わない。《水車小屋》とは違って、よりロマン派的な、自己肥大の方向性のほうが合うと考えている印象がある。それだけに、このユリアンの試みはとても面白い。

たしかに装飾を加えてしまうと、サロン的遊戯性が先に立って、自己肥大的ロマン性は抑えられる。「絶望と苦悩の深淵がどうしたこうした」というような紋切型の説明は合わない。ユリアンは父に較べると声が若く、響きすぎて単調になりやすいから、「苦労が足らない」とかわかったような批判をするのも簡単。

でも、今の自分のもてるもので歌う、という意味では、とても真摯な意欲を感じて好ましい。同じことは鈴木ジュニアのフォルテピアノにも。ラストの〈辻音楽師〉では、ファゴット・ペダルを用いた独特の響きがとても面白かった。

その後のモダン・ピアノはこうした玩具的要素を切り捨て、音の抽象性を極限的に高めて剛性を増し、自己肥大の時代にふさわしい楽器になる。その反動としてプリペアド・ピアノが出てきたり、チェンバロ復興運動が起きたりする、二百年の響きの流れ。

見続ける『ありがとう』で気づいた、一九七三年のキーワード二つ。

夕方の天気予報で「こん、ばん、は」と区切ってあいさつするお天気おねえさん。この人、たしかにいた。TBSだったのか。

新婚夫婦役の波乃久里子と井上順がオセロゲームをやっている。この年に初めて発売されたらしい。初期型はボードも白黒の駒もやたらに大きかったことを、画面で見て思い出す。

一月十二日(水)ゲラと新国

船酔いがまだ残るなか、『演奏史譚一九五四/五五』のゲラを受け取る。四百頁強。『レコードはまっすぐに』は五百頁だからそれより薄いが、翻訳ではなく自分で書いたものには、やはり別種の感慨あり。これから赤入れ。

新国立劇場が来シーズンの公演予定を発表。

フリッツァ指揮の《椿姫》、シルマー指揮の《ばらの騎士》、細川俊夫の《松風》日本初演、自分は未聴だが評判の高いヴィオッティ・ジュニア指揮の《トスカ》、それにびわ湖ホール制作の《ミカド》など、今度こそ自分は行く機会が増えるラインナップ。《トスカ》でびわ湖ホールとの連携があるのもいいこと。

《ホフマン物語》が再演なのに、自分はなぜ初演を覚えていないのだろうと考えたら、前回の再演(初演かと思っていたがそうではなくて再演)のときの指揮(名前は完全に忘れた)がオッフェンバックの魅力をすべて台無しにしていく物凄い代物で、オッフェンバッキアンとしてはどうにも耐えられなくなって、前半で帰ったからだと思い出した(笑)。

今回はセバスティアン・ルラン指揮だそうなので、ちゃんと全部聴きたい。

一月十五日(日)オケ初め、能楽初め

昨日はオケ初め、今日は能楽初め。

オケ初めはファンホ・メナ指揮NHK交響楽団。ファリャ、ロドリーゴ、ドビュッシーのスペイン系プロ。CDでは聴く機会の増えたメナだがナマは初めて。

リズムが重くて弾まないあたりは、いかにもスペインの指揮者らしい。その点で自分の好みとは異なるが、しかしオケを一つのストラクチャー、音響体としてしっかり構築する能力に長けている。各パートはこの構造内の構成物として明快に位置づけられる。このあたりは、長年学んだというチェリビダッケから受け継いだものか。

実演だととりとめのないものになりやすいアランフエス協奏曲をじっくり楽しめたのは、独奏のカニサレスの響きの高い実在感と、この指揮のたまもの。この指揮者は日本の楽員と聴衆の嗜好によく合いそうな気がする。

能楽初めは、国立能楽堂での金春会定期能。

まずは源平物で『兼平』(シテは本田芳樹)。木曽義仲第一の郎党、今井四郎兼平の霊が自らの最期を語る話。『巴』と同じ義仲の最期を『巴』よりも平家物語に忠実に描いたものだが、『巴』のようなドラマの深みはなく、単純な軍記物になっている。

巴の場合は、優れた武者であり、義仲への忠義において誰にも劣らない存在でありながら、女であるがゆえに最期を共にすることを許されず、主君が雑兵にあえなく討たれるのを救えなかった無念から、魄がこの世に留まってしまう。

対して兼平は、死ぬ前に乳母子の自分にもう一度会いたいと戦場を突破してきてくれた主君と再会し、最期まで従い、自害させる時を稼ぐべく、多勢を相手に独りで奮戦した。望みは果たせなかったとはいえ、できる限りのことをした。立派な「男の中の男」になれたわけで、さらに悔やむ必要があるのだろうか。幽霊になる必然性は薄く、まるで自慢しに出てきたみたいな感じさえする。

作品としての評価が低い理由がよくわかったが、その裏返しに、なぜ『巴』が傑作なのかをより深く理解できたので、ナマで見られてよかった。「ねじれ」こそが『巴』のドラマの柱。

続いては野村萬、万蔵、万之丞(虎之介改め)の三代共演の狂言『佐渡狐』。さすがに息のあった、笑える舞台。

(万蔵の息子が万之丞を継いだということは、万蔵の亡兄、五世万之丞の長男である太一郎の位置づけは今後どうなっていくのだろうと、他人事ながら気になるが)

次に今日のお目当てである、櫻間右陣の『羽衣』。

昨年六月に見た宝生流の公演では舞台に松の木の作り物があり、これに羽衣がかけられるとともに、空間の高低を暗示したが、今回はなし。羽衣は橋懸の欄干にかけてある。また、最後はシテが橋懸での舞で高空に消えていく光景を暗示する形ではなく、舞台上で舞を留める。

素朴なこちらの方がより原型に近い演出なのだろう。シテの舞の力だけにすべてがかかってくる形だが、右陣の舞姿は期待通りに美しい。

とりわけ「御願円満国土成就、七宝充満の宝を降らし」、顔の前で合わせた両手をぱあっと開いた瞬間、ほんとうに光輝く宝玉が空間に振りまかれ、舞い散っていくさまが目に見える気がした。能ならではのマジック。イリュージョン。忘れがたいこの一瞬を見られただけでも、今日は満足。

国土を祝福して、まことに新年にふさわしい寿ぎの舞。亀井実の大鼓も、いつもながらに見事。

一月十六日(月)石油ショックとスト

あんなに何度もチェックした原稿なのに、ゲラという形になると新たなミスがボロボロ見つかるのが、本当に不思議。文字の組みかたが変って、視覚的印象が変化すると、直すべき箇所が俄かに顕在化してくるらしい。

というわけで、『演奏史譚1954/55』のゲラと苦闘中。なんでこんなにページ数があるのやら。

『ありがとう』第三シリーズ、一九七三年十二月頭まで見る。

予想した以上に世相を反映していて面白い。さすがに国際情勢や政治状況にはけっして触れないが、商店街が舞台だけに石油ショック後の狂乱物価の話題は避けられない。

急激な値上り(来年春には二割上がるというセリフがある)、トイレットペーパーを買い占めるオバサン、メーカーの誠意を疑い、ちり紙の枚数やトイレットペーパーのメートル数の表示が正しいかどうかを小売店に確認させるオッサンとかの出現で、主要キャストの一つである荒物屋(この呼び方が懐かしい)は大混乱になっている。一方で食料品店への直接的な影響は少ない模様。

焼鳥屋では、店主である兄の横暴(賃下げ)に抗議して、ここで働く弟妹がストライキを敢行。すると「大衆に迷惑をかけるな!」と客に怒られる。国鉄の遵法闘争に怒った乗客が上尾や首都圏で暴動を起したのが、半年前の一九七三年春のこと。それまでは労働者という仲間意識があったのに、この頃から乗客は「郊外に家庭を持ったプチブル」消費者となって、国鉄組合員の行動に対して一気に批判的になる。労働運動の分裂。

この暴動までは東急も他の私鉄と同様に毎年少なくとも半日、ときには二日もストをやり、バス通学の我が小学校は休みになるのでありがたかったが、事件以後、ピタリとストがなくなった。

などなど、悪人が一人もいないホームドラマにまで忍び寄る、ギスギスした世相の影。こんな時代に子供を産んでいいのだろうか、なんてセリフもある。

さらにはどうやらこの後、出演者同士の不倫スキャンダルのために、あるキャストがあまり出演しなくなるらしい。ドラマ内は不倫どころか失恋すらない愉快なユートピアだけに、そのようなどろどろした現実の闖入は、絶対に排除しなければならない。

表も裏も楽しい『ありがとう』。

あと、カルピスがスポンサーだったらしく、十二月になっても酒屋の棚にはカルピスが目立つ場所に並んでいるし、登場人物はカルピスをお湯で割ったものを「ホットカルピス」とわざわざ呼んで、やたら飲んでいる。かなり露骨(笑)。カルピスは温めるといっそう甘ったるくて、私はとても飲めなかったのを、これを見て思い出した。

ところで、ウィキを見るとオイルショックという呼称が用いられている。自分の周囲での印象にすぎないけれど、一九七三年の第一次のときは石油ショックと呼んでいた。オイルショックなんてしゃれた(笑)言いかたは、せいぜい五年後の第二次の方が合う気がする。

とはいえ当時の新聞は字数節約を旨としていたから石油危機が主のはずで、石油ショックというのはテレビ・ラジオの呼びかたか。

一月二十五日(水)パリのワグネリズム

今日はサントリーホールで、カンブルラン指揮読売日本交響楽団。今年初のサントリーホール。そして十二月十三日のカエターニ指揮読響とポゴレリッチ以来久々のサントリーホール(しかも明日の井上&新日本の武満のあとは長期改修に入るので、九月まで長い別れ)。

デュカス:舞踊詩《ラ・ペリ》、ドビュッシー:夜想曲、ショーソン:交響曲と、ナマで聴ける機会の少ない、カンブルランならではのフランス・プロ。

というより、実音を聴いていっそう痛感したのは、ワグネリズム・プロだということ。十九世期末のパリにおけるワーグナー音楽の影響がいかに深甚なものだったかを、オーケストレーションの端々に聴くことができた。とりわけショーソンなんて、あまりにもあからさまにワーグナー。しかも師でフランス・ワグネリズムの泰斗であるフランクの影響も顕著だから、まさしくワグネリアン大会イン・パリみたいな一夜。

これは、周縁の粗野な文化を採り入れて洗練し、活性化を継続させるパリという「中心」の、ある局面とも考えられる(ドイツのワーグナーの次に来るのは、ロシアのムソルグスキーとストラヴィンスキー、というように)が、それと同時に、パリの音楽がもともと包含していた要素でもある。

すなわち、ベルリオーズが産み落とした嬰児を、リストが抱えてライン川を渡り、チュートンの暗い森へつれていき、見事に育った英雄がワーグナーの音楽。その英雄が再びライン川を越え、帰還してパリに呑みこまれていく物語、とも考えることができる。

カンブルランの近年の読響とのプロには、この大きな流れに沿って組んだような曲目がいくつもある。一昨年の《トリスタンとイゾルデ》全曲はいうまでもなく、その前後のベルリオーズやデュティユーなど。今日のプロもその一つだし、このあとにメシアンの大作がいくつも控えているのも、ドビュッシーを通じてのこの流れに沿っているはず。

そうすると、四月予定のメシアン、ドビュッシー、バルトークの一夜もその流れのなかに。フランスの青ひげ伝説によるバルトークがどう位置づけられるのかも楽しみ。

あと、カンブルランにはもう一本、別の流れのシリーズがある。それはウィーン音楽の流れ。ハイドン、モーツァルトなどの古典派からシューベルト、マーラー、ウェーベルンへとつながるもの。

してみると、四月のハイドンの《太鼓連打》とマーラーの《巨人》というコンビも面白そう。十八世紀末、ナポレオン戦争のさなかに交響曲は各種金管や打楽器を加えて壮大なものになり、「戦場の音楽」ならぬ「音楽の戦場」として、巨大肉食竜のような存在として西洋音楽のヒエラルキーに君臨するようになる。まさにその始点と終点みたいな二人の作曲家(この流れそのものはショスタコーヴィチが受け継ぐけれど、かれはウィーンとは無関係の、新世紀の存在)。

周縁を取り込んでいく中央としての二大音楽都市、パリとウィーン。ブルボンとハプスブルクという二大王家の首都でもあり、アルプス以北におけるカトリックの二大中心でもある。そう、カンブルランの二本の柱に共通するのはカトリシズム。こうしてみるとワーグナーは中世的カトリシズムにものすごくとらわれていた作曲家なんだということがわかってくるのが面白い。(カンブルランにとってのブルックナーも、このどこかに位置する気がする)

この視点でカンブルランの今後のプロを眺めると、二〇一八年一月のウィンナ・ワルツとフランス音楽のポップス・プロは、気楽なものに見えてじつはけっこう重要な意味を持っている気がしてくるけれど、これはまさに鬼が笑う話。

一月二十七日(金)没後二十一年と六十一年

昨日はサントリーホールで、井上道義指揮新日本フィルの、オール武満徹プログラム。

昨年の武満没後二十年を記念したものだが、定期演奏会にしてはかなり型破りな構成。ミッキーが小型ヘッドマイクをつけて出ずっぱりでしゃべり、ゲストも複数、楽員は必要に応じて出入り。

最初は音楽家武満の原点、シャンソン《聞かせてよ愛の言葉を》を手巻き蓄音機で。蓄音機蒐集の第一人者、マック杉崎所有の蓄音機に巨大なホーンをつけると、広大なサントリーホールでもちゃんと聞こえる。マックさんも舞台に出てきて解説。

続いて《死んだ男の残したものは》を大竹しのぶの歌で。ピアフを連想させる響きにあふれる情感。若い頃よりもしゃがれた声が、歌では大きな武器になる。

そして《二つのレント》《弦楽のためのレクイエム》《グリーン》《カトレーン》《鳥は星形の庭に降りる》と、その生涯を追う形で。ただし五十歳以降の作品は好きではないというミッキーの判断で、取り上げるのはそこまで。これも一つの見識。自分は《鳥は星形の庭に降りる》がいちばん肩の力が抜けて呼吸が自然に感じられ、安心して集中できた。そのあと、アンコール的に映画音楽。

武満と同時代を生きてきた人ならではの、武満がそこにいるような、その温もりを感じるような構成が素敵。すみだトリフォニーは武満の没後にできたホールだから、本人もよく知っているサントリーホールにしたとミッキーは語っていたけれど、たしかにワインヤードのこのホールの方がこうした構成には合うし、一回限りのサントリー定期の方が、二回あるトリフォニーよりもふさわしい感じ。

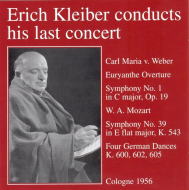

そして今日は、モーツァルトの誕生日でヴェルディとエーリヒ・クライバーの命日。『演奏史譚1954/55』に取り上げた演奏の話をすると、まずは一九五五年十一月二十三日、大クライバーがウィーン響と演奏したヴェルディのレクイエム。諸井誠が聴いていて、妙な振り間違いがあったと報告している演奏。カラヤンの嫌がらせで歌手が交替したともいわれる演奏。そして、故郷ウィーンとは不思議に縁の薄かったこの指揮者の、四年ぶりにして生涯最後の故郷の演奏。CDはメロドラムで出ていたもの。

次はその二か月後、一九五六年一月二十日、ケルンでの演奏。これは本文をそのまま引用。

『クライバーはケルンにいて、七日から十二日まで《フィデリオ》全曲の放送録音を指揮した。そして二十日には、ケルン放送交響楽団の演奏会を指揮した。前半がウェーバーの《オイリアンテ》序曲と交響曲第一番、後半はモーツァルトの交響曲第三十九番と四つのドイツ舞曲で閉じられた。この舞曲は夫人の誕生日前後に演奏するのが三十年来の習慣で、「バースデー舞曲」とかれは呼んでいた。一週間後のモーツァルトの誕生日を祝うつもりだったのかもしれない。しかしその日、何がかれを待っているかを、誰一人知る由もなかった。結果として、これがかれの生涯最後の演奏会になる』

この演奏はデッカが一九六四年にLP化したもので、このCDはプライザーによる復刻。そしてこの七日後のモーツァルト生誕二百年の記念日に、チューリヒのホテルで急逝。

もうすぐ出るVENIASの三十四枚組「エーリヒ・クライバー・コレクション」には両方とも入っているそうで、なんと便利な世の中か。ただ、ボックスだとお手軽な分、こうやって一枚ずつにこだわる面白さは半減する気が。

一月三十日(月)節を枉げぬ人びと

今日、電話で少し打ち合わせできる時間ありますか、という問い合わせメールを初めてもらう。

アポを取るための最良のツールだった電話が、いまやアポを取るべきイベントになりつつある。たしかに電話の闖入は煩わしいこともあるから、助かる。電話での話しかたも、社会人のマナーとして学生は教わるようになるに違いない。

一昨日と昨日の感想。

一昨日は下野竜也指揮NHK交響楽団をNHKホールで。

・マルティヌー:リディツェへの追悼(一九四三)

・フサ:プラハ一九六八年のための音楽(管弦楽版/一九六九)

・ブラームス:ヴァイオリン協奏曲(独奏クリストフ・バラーティ)

前半はチェコの追悼と瞋恚の音楽。凶暴な隣国に玩ばれる小国の歴史。どちらも最後に歴史的名曲の引用が印象的に、そして痛切きわまりなく行なわれる。

まずは一九四二年、プラハで暗殺された保護領副総督ハイドリヒの報復のためにナチスに抹殺された村、リディツェを追悼するべく翌年書かれた音楽。クライマックスの激情の最中に陰々と響きわたる、ベートーヴェンの運命動機。ドイツ人の所業への抗議なのか、それともこの動機を「Vサイン」として使っていたBBC放送にからめて、圧政への不屈の闘争を訴えるものなのか。どちらもありの引用。

二曲目は一九六八年、チェコ自由化運動「プラハの春」を叩きつぶしたソ連軍の暴虐への抗議の音楽。ここでは終楽章で、チェコ独立闘争の原点である十五世紀のフス教徒の賛歌〈汝ら神の戦士〉が響きわたる。ドヴォルジャークも《フス教徒》で使っている旋律だけれど、このフサの作品が「プラハの春」に向けられている以上は、これはなによりもスメタナの《我が祖国》五、六曲での使用を意識した選曲だろう。「プラハの春」音楽祭は、必ずこの曲で開幕するのだから。五百年間の死者とともに必ず戦い抜くという不撓不屈の決意の、強烈な刻印。

この重い前半に対して、後半は一転してブラームスのヴァイオリン協奏曲。ソリストのアンコール(バッハの無伴奏)で終るという、定期にしては(一昨日の新日本フィルとはまた違った意味で)異例の構成だったが、開放感をもって会場を出るにはこの方がいい。CDで愛聴していたバラーティ、滑舌よく艶やかに歌う響きがやはり魅力的。今回はリサイタルとかなかったんだろうか。

続いて昨日は国立能楽堂で特別公演。

・能『錦戸(にしきど)』金井雄資(宝生流)

・狂言『胼(あかがり)』松田髙義(和泉流)

・復曲能『綾鼓』浅見真州

『錦戸』は上演機会が少ないそうで、演劇的な作風で知られる謎の作者、宮増の作と伝えられるもの。

源平合戦物語の締めともいうべき作品で、源義経が藤原泰衡に衣川で討たれる直前、亡父秀衡の遺言を守って義経を主君と仰ぎ、滅亡の道を選ぶ泰衡の弟、泉三郎忠衡をシテとする能。

ただし討ちに来るのは泰衡当人ではなく、庶兄(長男だが母の生れが卑しいため、京の公家の娘を母に持つ次男秀衡が「母太郎」として家を継いだ)の錦戸太郎国衡(ワキ)。

義経の最期を直接に描くことを避け、かれに忠節を尽くす忠衡の敗死を扱うという暗示法が面白いし、それは泰衡を出さずに国衡を出すことや、『錦戸』と敵役の名を作品名にしてしまうことにも通じる。こういうヒネリというかネジリというか、あからさまなことを避けて少しずらす感覚、ずらすことで生まれる複合的視点(懸詞のような)の妙が能の面白さのようであり、日本文化のある一面。

冒頭、義経への忠義を誓う泉三郎の舘に、錦戸が裏切を説得に来る。談判が決裂し、敵になると決した瞬間、それまで沈黙していた地謡と囃子方が一気に響き出し、緊迫感と悲劇性を高める。ドラマに応じた静から動への変化の見事さ。

その後、泉三郎が妻を呼んで落去を促すと、夫の死後に長らえて何としようと妻は自害。自らの胸を刺した直後に揚幕の向うに消える。妻がいた場所に泉三郎が座り込んで落涙することで、観客は実際にはない妻の遺骸をそこに「見る」。

後場での泉三郎は戦装束となり、太刀を携えて登場。望楼(長方形の踏み台をそれに見立てる。後には持仏堂にも見立てられる)に立って見渡すところへ、錦戸と五人の武者が現れ、攻めかかる。

泉三郎は勇んで迎え撃ち、ただ一人で武者三人を倒したのち、「今はこれまでなり。さこそは妻も待つものを、いで追っ付かん」と舘の持仏堂に籠もって十文字に腹を切る。

奮戦したあと持仏堂に籠もって切腹する最期とくれば、否が応にも判官義経その人の衣川舘の最期を連想するわけで、おそらくここはその暗示も兼ねている。

ただし、泉三郎は腹を切ったあと持仏堂から転がり落ち、駆け寄った敵武者に首を取られて終る。ここでシテの金井雄資は前にトンボを切って、そのまま舞台に仰向けになる軽業を披露。抑制された動きのなかに、突如としてこうした激しい動きが入って息をのむのも、能の愉しさ。武者二人に起され、後ろから押え込まれた姿勢のまま、三人で橋懸りを走って退場。これが首を取られた暗示。

最後は、錦戸太郎だけが舞台に残る。

錦戸の方とて嫡弟秀衡の命令を守っての行動なわけで、結局、誰への忠義を優先したかの違いでしかない。

錦戸太郎国衡はその後の鎌倉方の奥州攻めのさい、柔弱な秀衡に代って実質的な総大将となり、防衛戦の指揮をとった。敗れたとはいえかれも武勇の士であることは疑いない。こうして考えると、作品名があえて『錦戸』であるのは、この兄もまたけっして悪人ではなく、忠義の人であることを考えさせようとしているかのよう。

といって、舞台上のワキが何かそれらしい、いわくありげな表情をしているわけではない。ただ舞台に立つ、錦戸の胸のなかにどんな思いがあるのか、すべてを観客の想像に委ねてくるのが、これまた能をみる醍醐味(そしてもちろん、前日のチェコ音楽二曲のラストの引用にも通じる)。

長くなったので、後半の『綾鼓』についてはまたあらためて。

二月一日(水)『綾鼓』の邪恋

昨夜は行くべき演奏会の選択を誤り、ちょっとがっかり。半年のお別れとなるサントリーホールに行くべきだった(行き先を間違えたわけではなく、選択を誤った)。

気を取りなおして、一昨日の能の感想の続き。

復曲能『綾鼓(あやのつづみ)』浅見真州

観世流を代表する名人、浅見真州がシテなのに、観世流とは書いてない。観世流では『綾鼓』が江戸時代以降、四百年前後も上演が断絶していたためらしい。三島由紀夫が『近代能楽集』で改作したりしているので、ポピュラーな作品なのかと思っていたら、じつは長らく宝生流だけの占有曲だったという。

本来は見られるはずのない、後宮の女御の姿を偶然に見てしまった、庭掃きの老人。美しい姿をもう一度見たいと恋い焦がれていることが臣下を通じて女御に伝わると、女御は恋に身分の上下はないと言い、庭の桂の木に鼓(撥で叩くものなので太鼓)をかけるから、その音が聞こえたら姿を見せてやろうと老人に伝える。

たやすいことと勇んで老人は鼓を打つものの、鼓に張られていたのは皮ではなく綾絹。どんなに力を込めて叩いても鳴るはずがない。絶望した老人は庭の池に入水して死ぬ。そして怨霊となって女御のもとにあらわれ、自らを玩んだことを責め苛む、という話。

この作品とよく似た能に『恋重荷』がある。そちらは鳴らない太鼓を叩かせる代りに、重くて持てない荷を担いで歩けと命じる話。

これは『綾の太鼓』と呼ばれた能を世阿弥が『綾鼓』に改作し、さらに改変したのが『恋重荷』というのが、現在の通説だそう。

どちらも江戸期に入って上演がなぜか断絶していたのを、将軍吉宗時代の享保十二(一七二七)年に宝生流が江戸城で『綾鼓』を蘇演。以後江戸期を通じて占有したが、明治になって金剛流も上演を開始。現在は喜多流も取り上げるが、これはプログラムの村上湛の解説によると「土岐善麿によって昭和二十七年(一九五二)に創案された新作能と見るべき別曲」とのこと。

観世流の方は『恋重荷』を享保十八年に蘇演したので、その原型の『綾鼓』は演曲から外したままだった。それを、二〇一五年に浅見真州が横浜能楽堂で復曲上演した。今日はその再演で「節付・演出」浅見真州とあるけれど、観世流という表記はない。

自分は宝生流のも喜多流のも、また観世流の『恋重荷』も見たことがなく、今日の『綾鼓』がそれらとどう違うかは生半可な知識でしか判断できないが、浅見が所属する銕仙会のサイトの『恋重荷』の曲目解説を見るかぎり、さすが世阿弥が改作した『恋重荷』の物語とドラマはきちんと整理され、洗練されている。それに較べると『綾鼓』ははるかに素朴で泥くさく、荒々しく原初的。

鼓が鳴らない仕掛け、叶わぬ恋と思い知らせるための仕掛けを命じたのが誰なのか(女御なのか臣下なのか)は、何も説明がない。『恋重荷』では、荷を重くしたのは臣下の企みということになっているらしい。

そして決定的な違いは、『恋重荷』のラストでは女御の後悔の涙に老人の怨霊は心動かされ、後を弔ってくれれば永遠に護り神になろうと改心するのに対し、『綾鼓』の怨霊は最後まで怨みを捨てることなく、叶わぬ恋にとらわれたまま、池の深みに消えていく。「あら恨めしや恨めしの女御やと、恋の淵にぞ入りにける、恋の淵にぞ入りにける」

しかもその前には、鳴らない鼓を女御に叩かせて苦しめる。「とうとう打ち給へ打ち給へと笞を振り上げ責め奉れば、鼓は鳴らで悲しや悲しやと、叫びまします女御の御声」とやりたい放題の、救いのない復讐劇。歪んだ征服欲。

浅見が自流の『恋重荷』ではなく、あえて『綾鼓』をやりたいと思ったのは、まさにこの違いなのだろう。人間の救われない業の深さがむき出しになる。鳴らない鼓をイライラしながら叩く仕種も、女御に鳴らせるものなら鳴らしてみろと叩かせる仕種も、まことにリアル。身勝手なストーカー殺人の顛末を連想した。

舞台で見ると、詞章が身分違いの恋の浅ましさよりも、いい年をした老人の恋の浅ましさの方を強調しているように思えたのも面白かった(これは最近、私と同年輩の男が二十代前半の女子に恋したのを、私より一世代下の女性が「なんかキモイ」と嫌悪する場面を、目にしたばかりのせいもあるかも知れない)。

ただ、ここに救いがあるとすれば、全体が夢幻能のように感じられたことだろう。話としては女御が見る悪夢、怨霊に出会う夢のようになっているのだけれども、自分にはむしろ、全体が老人の妄想のように感じられた。

老人は死んではいないのではないか。死なずに、夢のなかで悪鬼羅刹の力を得て、片思いの相手をいたぶる場面を妄想して、自らを慰める。まさしく中二病的な、大人げない夢。

その虚しさを覚って、明日を生きられるかどうかは、老人次第。

シューベルトの歌曲集《美しき水車小屋の娘》の主人公が、死んで川の底に沈む自らの姿を感傷的に夢想して、恋を葬るように(自分は、あの主人公も死んではいないと思っている)。

観世流の『恋重荷』も、宝生流と喜多流の『綾鼓』も、いずれ見なければ。道は遠い(笑)。

あと、『綾鼓』の舞台設定が「筑前の国木の丸の皇居」、つまり百済復興戦のために現在の福岡県に行幸した斉明天皇が朝倉橘広庭宮で崩御した後、息子の天智天皇が喪に服するために営んだ木丸御殿でのことにしてあり、また『恋重荷』では時代も場所も変え、女御が白河院の女御ということにしてあるのも面白い。架空の物語なのでいつどこでもかまわないだろうに、そういうことにしてある。

朝倉橘広庭宮は造営にあたって朝倉社の境内の木を伐採して用いたために祟りが多発し、ついには女帝が崩御した。そしてその喪の儀式を、大笠を被った鬼が山上から覗いていたと、『日本書紀』にある。

後者は「白河院の女御」ときけば、普通は平清盛の母、祇園女御を想像するにきまっている。なぜ能作者たちはそうしたのか、考えださせる面白さ。

二月四日(土)歴史意識と演奏

今日の午後の東京の演奏会。

十四時開演の東京芸術劇場でのカンブルラン指揮の読売日本交響楽団が、

チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲(独奏シモーネ・ラムスマ)

チャイコフスキー:交響曲第五番

同じく十四時 開演のすみだトリフォニーホールでのユッカ=ペッカ・サラステ指揮新日本フィルが、

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲(レイ・チェン)

チャイコフスキー:交響曲第四番

十五時半開演のオーチャードホールのフェドセーエフ指揮NHK交響楽団が、

ムソルグスキー(リムスキー・コルサコフ編):交響詩「はげ山の一夜」

ハチャトゥリヤン:組曲「仮面舞踏会」

チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」

チャイコフスキー:序曲「一八一二年」

見事にチャイコフスキーだらけ。節分の時期にチャイコフスキーを聴くといいことがあるとは聞かないが、あるいは音楽業界にそういう動きがあるのか。恵方巻を食べながらトロンボーンを吹こう、みたいな。

冗談はともかく、チャイコフスキーの人気の根強さの象徴のような日。自分は積極的に聴くタイプではないが、幅広い層を対象に集客力があるのだろう。ちなみに新日本フィルの演奏会は金曜日に同一プロ、読響は日曜に同一プロがあるので、コンプリートも可能。

これで東京文化会館で《白鳥の湖》とかやっていたら素晴らしかったが、藤原歌劇団の《カルメン》だった。

ちなみに《カルメン》全曲も十二月のデュトワ&N響の演奏会形式に始まり、一月の新国立劇場、二月の藤原歌劇団、三月の小澤征爾音楽塾と、東京では四か月連続で聴ける。

というわけで昨日二つ、今日一つの三つの演奏会の感想。

前述のうち、新日本フィルのプロを三日十四時から聴き、十九時からオペラシティコンサートホールで鈴木雅明指揮BCJによるベートーヴェンのミサ・ソレムニス。そして今日四日にフェドセーエフ&N響。

オーケストラのあり方、歴史意識との関わりを考えさせてくれる、今回も勝手にチクルス現象。

まず新日のメンデルスゾーン。レイ・チェンのヴァイオリンはスターン~パールマンのラインを継ぐアメリカ系というか、巨大ホール向けの、美麗だけどやや大味な表現。これを聴きながら、そういえばディスクでは、メンデルスゾーンの交響曲をピリオド・スタイルで聴く機会が増えているのに、ヴァイオリン協奏曲のそれが記憶にないのは、なぜなのだろうと考える。これはちょっと宿題。

続くチャイコフスキーの四番。冒頭のホルンとファゴットの強大な、というより凶暴なまでに強い響きに、まさに二十世紀の大交響楽団にふさわしい作品とあらためて実感。第三楽章では「亀田のあられ」の歌が、そして第四楽章では「あなたも共産党員、私も共産党員、みーんな共産党員」という歌詞が頭の中で何度も鳴り響き、集中するのに手間どる。ようやくナマで聴けた指揮者サラステ、骨太な響きは好み。

そしてミサ・ソレムニス。本当に素晴らしい演奏だった。鈴木の直截な表現、バッハなどではもう少し遊び心や脱力があっても思う表現が、この曲ではその革命性に激しく切り込んでいく鋭利な刃となって、むき出しになった血と肉の、生まれたばかりの生命のほとばしりを感じさせてくれた。フーガの凄まじい驀進、そして、澄んでしかも生々しい、合唱と独唱の響き。

バッハまでの時代なら、大規模声楽曲でもピリオド楽器で聴けることが次第に増えてきたが、ミサ・ソレムニスとなると自分は初めて。濁りのないテクスチュア、とりわけホルン、トランペット、トロンボーンの金管群の、強大でない響きの共存に惹きつけられる。

ピリオド楽器だからこそ、ハイドンやモーツァルトの同種の音楽と較べてこのミサ曲がいかに革命的か、よくわかる。そして、モダン楽器のように強大でも安定してもいないからこそいっそう明らかになる、時代の限界を突き抜けて進もうとするベートーヴェンの怒りと意志。

ピリオド楽器や様式を瑣末なこだわりと考え、一時の流行にすぎないと思う、あるいはそう信じようとしている人は、いまだに少なくない。けれど、もはや、作品とその時代の楽器の性能との関連性を考えて演奏することは、広まりこそすれ廃れることはない(廃れることがあるとすれば、それはヨーロッパのクラシック音楽そのものが滅ぶときだろう)。

もちろん、どこまで採り入れるかはさまざまに異なるだろうし、そのスタイルが今後変化していくことはあるだろう。しかし、歴史を意識するという基本は変らない(意識した上でそれを捨てるという態度は、もちろんあり得る)。

それはとりわけ、十九世紀半ばまでの作品。楽器の響きと音色が、その後のそれとはあまりにも異なるものだからだ。

それに較べると、十九世紀後半以降の変化の幅は小さい。響きの精神のあり方がほぼ出来上がっているというか。あとは誤差の問題で、ピリオド楽器の使用の有無は、趣味性の範囲に留まってくるように思う。

それをあらためて実感させてくれたのが、四日のフェドセーエフ指揮の合唱入り《一八一二年》。強大で威圧的なトロンボーンやトランペットの響きは、ベートーヴェン時代とはまったく別次元に異なっていて、この作品にはこれがふさわしい。しかし合唱が入るオラトリオ・スタイルというのが、ミサ・ソレムニスと連関しあって面白い。

そして、ミサ・ソレムニスに一貫する反戦精神、殺戮と破壊への恐怖と嫌悪を生んだのが、まさにナポレオン戦争だったという、六十年間の歳月と変容をはさんでの照応の快感。

さて、ピリオド楽器の意味を考えるようになってから、ずっとナマで聴いてみたいと思っていたのが、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ《悲愴》。

激情的だけれど妙にスケールの小さいあの曲は、当時の原始的なフォルテピアノで、その限界を突き破ろうと演奏してこそ、真の姿を見せてくれるのではないかと思っている。

それは来週、トッパンホールでブラウティハムが聴かせてくれる。BCJに続いて、楽しみなベートーヴェン。

ここであえて書くが、こいつヒストリカル録音好きだったくせに裏切りやがった、みたいに思われる方がおられるかも知れない。

しかしそうではない。むしろ、ヒストリカル録音を愛聴することと、歴史を意識した現代の演奏に関心を持つことは、私にとっては同じ地平にある。

歴史を意識するとは、過去のあらゆる価値観と営為を尊重し、敬意を払うことだ。一九一七年と二〇一七年の録音のどちらにも敬意を払うのと同じく、十八世紀と二十世紀の楽曲のどちらにも敬意を払い、関心を持つ。

それは、自分がもし芸術家だったらどのスタイルを選ぶかとか、個人の単純な好き嫌いとは、まったく次元の異なる問題である。

歴史を意識することで、好き嫌いや思い出(つねに特別化、美化されやすいもの)などの個人的なものを、相対化し続けることが可能になる、と思っている。自分が体験した「むかし」が、流れ続ける時間のなかのほんの一瞬にすぎないということを、教えてくれるのだ。

二月九日(木)《悲愴》のための音

気の早い人は確定申告の準備にかかっているはずのこの時期になって、支払調書が某社から送られてくる。しかもマイナンバーの提供依頼書つき。

一万円程度の支払金額だし、自社管理らしいから返信用封筒がないのはいいとしても、

「なお、提供の遅延や提供自体が行われないことに起因した不利益(社会保険の手続きや税務手続きの遅延等)について、当~は一切責任を負いかねます」

などと、切り口上で目立つところに書いてあると、意地でも出したくなくなるのはなぜなのか(笑)。

こういう文面は、頭の硬い会計事務所の人とかが用意するのだろうか…。

一昨日はトッパンホールでブラウティハムのフォルテピアノ演奏会。モーツァルトのK二八三と三三二のソナタ二曲の間にロンドK五一一、休憩後ベートーヴェンの八、十八、十七番のソナタ三曲。アンコールは《エリーゼのために》。

使用楽器は一八〇〇年頃のアントン・ヴァルターのレプリカ(マクナルティ製作)。

ブラウティハムの表現は直截的なだけに、モーツァルトにはもう少し前のもっと繊細な音色の楽器が合うような気がしたけれど、ベートーヴェンはばっちり。とりわけ《悲愴》は思ったとおり、その短く細かい音の連続はフォルテピアノの響きでこそ聴くべきもの。モダンピアノの剛性の高い、大鐘のように鳴りすぎる響きでは、どうしても変質してしまう音楽。十八番と《テンペスト》もその疾駆する音色が心地よし。

二月十四日(火)校正おそるべし

テレビドラマに続いて、信長本回収騒ぎで話題を呼ぶ、校閲のお仕事。

自分は脳内校閲係をロハで雇って校正させてるんだが、こいつがまあ仕事できない上に仕事やらない。いつまでも終らん。

これは目次。自分のミスではないミスしか出てない頁を載せるあたり、おいらもたいがい卑怯者。

「校正おそるべし」

二月十五日(水)シャルク改訂版!

読売日本交響楽団、五月十九日のスクロヴァチェフスキーの代役にはなんとバルチック艦隊、じゃない(お約束)ロジェストヴェンスキー登場。

しかもブルックナーの第五番のシャルク版(いわゆる改訂版)をやるという。楽しみ。

二月十八日(土)修羅義経

二月の能。十一日は『葵上 梓之出・無明之祈』今井清隆(金剛流)。

今月の特集は「近代絵画と能」ということで、上村松園が描いた『焔』の原典となる『葵上』。しかし松園の画に較べると、今回は『葵上』という作品にまだ深入りできず。前回みた『綾鼓』の妄執の深さの印象が強すぎたか。源氏物語だし、般若だしと、道具立てが揃っていることまではわかるのだけれど…。

続いて今日は、

「蝋燭の灯りによる」『八島 弓流・奈須与市語』香川靖嗣(喜多流)。

舞台照明を消し、能舞台と橋懸の前の二十本ほどの蝋燭の灯りだけ。これがまあ、驚くほど暗い。舞台の前面は何とか色も形もわかるけれど、後方の囃子方になると、薄暗がりの中にほとんど影のように見えるだけ。

前半はいくらなんでも暗すぎると思ったけれど、しかし、後半の義経の霊が登場する修羅の場面には、この暗さがぴったり。春の夜明けとともに義経の霊がおぼろに消えていくラストの頃には、次に蝋燭だけでやる六月の『融』も見に来なければ、と思うようになっている。

(それなら、前半だけ照明をつけて後半を蝋燭にすればいい、というのが合理的で近代的な演出法で、今なら簡単なことなのですが、それをやってしまうと能ではなくなってしまう気がするのが、能の妙なところ。不合理の美なのか)

しかしこの義経の霊は、面白い。無念の死を恨んでのことなら、平泉の衣川に出そうなものを、そうではなく、勝ち戦だった屋島の古戦場に現れる。「我義経が幽霊なるが、瞋恚に引かるる妄執により、なほ西海の波に漂ひ、生死の海に沈論せり」

戦に明け暮れた人だから、死後は修羅道にいる。もはや無敵の牛若丸でも、弁慶が身命を賭して護る貴人でもなく、戦にとりつかれた修羅の一人にすぎない。「潮の落つる暁ならば修羅の時になるべし」と、現世でも早暁の引き潮の頃が修羅の時間なのだそうで、夢現の境に出現する。

そうして屋島の戦いの記憶を語っていると、鬨の声が聞こえて修羅の世界に引き戻され、狂乱し、修羅道での戦いが再開される。「今日の修羅の敵は誰そ。何能登の守教経とや、あら物々し手並みは知りぬ」

修羅道で戦う相手は毎日変るらしい。今日は好敵手だった平家の猛将、能登守教経が相手と知って猛り立ち、ここで初めて義経は刀を抜き、敵勢に攻めかかる。大合戦が展開されるなか、「春の夜の波より明けて、敵とみえしは群れ居る鴎、鬨の声と聞こえしは、浦風なりけり高松の」と、朝の光のなかに現世から消えていく。

どのような勇者も、殺生を重ねれば修羅道に落ちる。きわめて仏教説話的な視点。いかにも室町的、中世的。少し前に読んだ呉座勇一の『応仁の乱‐戦国時代を生んだ大乱』(中公新書)は、応仁の乱の遠因となる大和の、興福寺の僧の視点から全体を眺めようとする好著だったが、ここでとにかくイライラさせられるのが、戦の決着がいつまでもつかないこと。奈良での小競り合いから応仁の乱まで、どの戦も勝ったり負けたりを繰り返すばかり。

まさに修羅道にいるような戦の無限連鎖。原因を簡単にいえば、相手の大将を殺さない、殺せないからにつきる。大敗して処罰されても生きていて、そのうち恩赦があって復活し、また勝ったり負けたりがくり返されて、戦争の惨禍が拡大していく。

相手を滅ぼせないのは当時の戦闘法とか、物理的な要因も大きいのだろうが、精神面では、当時の武士たち、とりわけ京や畿内の武士は教養があるだけに、仏教の因果応報思想にとらわれていたのではないか。修羅にも地獄にも落ちたくないから、敵を殺せない。

信心深いから戦が終らない皮肉。下克上の到来とともに戦国時代がきて、その末期に相手をバンバン殺して殲滅する信長という突然変異が出現して、ようやく再統一が達成される。

(桶狭間で今川義元をおそらく偶然に討つことができてしまったことが、ひょっとしたらそのきっかけなのか。名勝負だけど決着のつかない川中島とは好対照)

もちろんこれはごくごく単純化した時代観だが、果てしなき戦をくり返す室町武士たちが好んでみていたのが能、世阿弥の傑作であるこの『八島』のような修羅能だというのは、なにか腑に落ちるものがある。

あと、先の呉座勇一の本を読みながら思ったのは、近畿各国の猿楽や田楽が室町期後半に大和の猿楽四座に統合され、吸収されることの背景には、大和の事実上の国主であり、摂関家と密接な血縁があり、そして平安時代から薪能を開催してきた、南都興福寺の経済力との関係があるのではないか、ということ。

薪よりもはるかに暗い蝋燭の灯に見え隠れする、中世の影。

二月十九日(日)笈田ヨシの演出

東京芸術劇場で《蝶々夫人》をみる。笈田ヨシの演出。日本人の役は日本人が演じ、アメリカ人の役は白人が演じる、ありそうでない徹底。

二月二十日(月)ハラキリショーの削除

中央大学駿河台記念館にて「演出家・笈田ヨシ、《蝶々夫人》を語る」

昨日東京芸術劇場でみた《蝶々夫人》の演出家、笈田ヨシの講演会。ききては森岡実穂さん。昨日の演出について、とても腑に落ちる説明も多かったし、さまざまに妄想の翼を広げるヒントになる話もとても多く、参考になった。

オペラは舞台でみたものがすべてで、演出家の説明など不要という人もいるだろうが、「やろうとしたこと、やれなかったこと、偶然になってしまったこと、などなど」が渾然一体となってできあがるのがパフォーマンス芸術だから、それを解きほぐしていくには、演じ手の言葉があったほうがいい。

笈田さんはヨーロッパ各地の歌劇場で演出家として活躍されている。講演の参考として映しだされたリエージュの《真珠採り》やENOのヴォーン・ウィリアムズの《天路歴程》の、とても面白そうな仕掛けに満ちた本格的な演出に較べると、今回の日本各地の《蝶々夫人》は、金もなく舞台機構も限られるなかで、どうにかしてひねりだした演出に近いのもかも知れない。

B29を竹槍で落とそうとする感じ、とでもいうか。ヨーロッパ人にとってのオペラ文化と、日本のそれとの差が端的に現れていて、《蝶々夫人》に描かれるアジア的貧困――物よりも心の――と、共通する基盤の上にあるものかも知れないと、妙に納得できた。

舞台を笈田さんが言うところの「昭和初期」、すなわち「戦前の日本」に設定したのは日本髪のカツラをつくる予算がないので、仕方なく移したとか(笑)。あえていえば開国後の近代日本、戦前までの日本なら、どこでもいいのだろう。

笈田さんは観客との言語感覚の違いに気づかず、観客のなかにこれを終戦直後のGHQ時代のことと思った人が多かったのに驚いたと語っていた。

これは、事前に出た笈田さんのコメントに、自身が「ギブ・ミー・チョコレート世代」であることに言及されていたことと、それに何といっても、『この世界の片隅に』の大ヒットが日本の観客のイメージを引きずってしまったことが大きい気がする。モンペを見て戦中戦後を連想した、というのは、まさにあのビジュアル・イメージのせいだろう。自分はあのアニメを見ていないせいか、二幕の蝶々さんとスズキの服装は、普通の農民の野良着だと感じていたが、笈田さんも同じように考えて着させたらしい。

それともう一つ、私がこれは戦前だと感じたのは、ヤマドリが社会的に立派な人に見える、ということだった。一幕の結婚式の場面の親戚たちが夏祭の格好をしていて、何というかモンスーン気候風に貧しくだらしないのに較べて(笈田さんによると、この親戚は本物ではなく、ゴローがピンカートンへのサービスとして寄せ集めたニセ者なのだとか)、きちんとした羽織袴姿で、社会的地位も、それにふさわしい人格もそなえているように見えるのである。

蝶々さんをお妾にしようとする人間が立派なものか、という人もあるかもしれないが――そして一般的な演出ではそのように、いやらしい金持として描かれるが――戦前において名士が妾を蓄えるのはごく普通のことだった。そして、花柳界の女性にとっては、それが不安定で貧しい境遇を脱する、いちばんの近道、確実な近道だったのである。

まさしく「封建的」な古い社会。現代日本人が忘れかけている古い日本。ヤマドリはそのシステムの中での、蝶々さんの「幸福」を提供しているのだ。

しかし蝶々さんはそれに満足せず、アメリカという「自由」な国と男性に憧れて、その幻想を求めた。ここで、戦後民主主義の時代に笈田さんたちの年代が感じたアメリカへの憧れと、後の失望が重なる。ただし重なるだけで、蝶々さんは笈田さんの同時代者ではなく、その先駆けなのだ。

具体的なアメリカというよりも、「ここではないどこか」に過剰に期待し、自分勝手な理想をかぶせてしまうこと――蝶々さんの悲劇はそこにある。その境遇がそうせざるを得なくしたのだ、ということももちろん言える。

そして夢破れたとき、彼女はきわめて前近代の日本的な、あるいは近代人がそうと見なす、自害という行動に出る。それは、かつての三谷礼二演出と同様に、笈田演出でも、武士として見事に切腹した父親の幻影があらわれることで、ハラキリという行為の女性版だと示される。

ハラキリとは何か。

開国した近代日本の、男性的アイデンティティだったそれは、一体なんだったのか。二〇一七年の現代日本では、その精神的根拠はほぼ忘れられ、見えなくなっている。かつては当り前すぎて疑問に感じなかったこの行為を、私はあらためて調べて、考えてみなければならない。

ただし笈田演出では、蝶々さんが自害しようとした瞬間に暗転し、その先は描かれなかった。あるいは死ななかったのかも知れない、その可能性を謎として残したと、笈田さんは語っていた。

つまり、このオペラの見せ場の一つ、「ハラキリショー」をさせなかった。

ハラキリショー。世界に誇示すべき日本としてのハラキリ。まさに世界を意識してそういう映画をつくり、実人生でも演じた、三島由紀夫。いろいろと考えてみよう。

三月一日(水)五十年一睡の夢

国立能楽堂の定例公演。

・狂言『八句連歌』野村萬(和泉流)

・能『邯鄲 藁屋』大槻文藏(観世流)

中世の公家や僧侶にとっても中国文化は基本的な教養だったので、能には中国の伝説や歴史を題材とする作品がいくつかある。『邯鄲』はその代表的な名作。作者不詳。

元になった話では、古代中国の戦国時代の趙の都の邯鄲が舞台。田舎から出てきた廬生という若者が、呂翁という道士に出会い、使えば夢が叶うという枕を授けられる。するとどんどん立身出世してついには王となり、栄華をきわめた長い歳月を送り、天寿を全うする。ここで目が覚めて、すべては夢。寝る前に火にかけた粟粥がまだ煮えてもいない、わずかの時間にみた夢。その儚さを悟った廬生は、道士に感謝して帰郷する。

能はこの話を多少改作している。

初めに狂言方のアイ(能村晶人)が登場。邯鄲で宿屋を営む呂仙王という女将で、ある旅人が置いていった「越し方行く末の事を、知ろし召さるる枕」があるから、興味のある人はうちへ泊まっておいでよと、道行く人びとに誘いかけている場面から始まる。能舞台に街路の雑踏の幻が見えるような、見事な開巻。

そこにシテの廬生(大槻文藏)が通りかかる。人生の大事とは何かを名僧知識に教えてもらうべく、蜀から楚に旅をする途中だが、女将が話す不思議な枕に惹かれ、ひと眠りしてみることにする。では粟飯をつくろうと女将は去り、廬生は藁屋根のついた作り物の床に横になる。

すると、誰かが床を扇で叩く。いつのまにかワキ(宝生欣哉)がいる。目覚めた廬生に向かい、自分は楚国皇帝の勅使であり、瑞相をもつ廬生に王位が譲られることになったと告げ、輿に載せて宮殿へ連れていく。

そして豪華な宮殿(粗末な宿屋を暗示した作り物が、そのまま宮殿に見立てられる)に移り住み、栄耀栄華をほしいままにして、気がつけば五十年が経っている。勅使たちの姿は既になく、代替わりした臣下三人と舞童が控えている。臣下は一千年生きられる仙薬を献じる。五十年の栄華が一千年に。その長い歳月と、四季のはてなき変遷を慈しむ廬生。

すると、誰かが床を扇で叩く。すべては夢。元の宿屋の床。よく寝てたねえ、粟飯ができたよと、女将が起しに来たのだった。

「五十年の栄華も尽きて、真は夢の中なれば、皆消え消えと失せ果てて、ありつる邯鄲の枕の上に眠りの夢は、覚めにけり」

茫然として、起き上がる廬生。ここからの、しみじみとした余韻がまことに素晴らしい。

地謡「女御更衣の声と聞きしは」 シテ「松風の音となり」

地謡「宮殿楼閣は」 シテ「ただ邯鄲の仮りの宿」

地謡「栄華の程は」 シテ「五十年」

地謡「さて夢の間は粟飯の」 シテ「一炊の間なり」

地謡「百年の歓楽も命終はれば夢ぞかし。五十年の栄華こそ、身の為にはこれまでなり、栄華の望みも齢の長さも五十年の歓楽の、王位になれば、これまでなりげに、何事も一睡の夢」

一睡の夢。謙信の遺偈「四十九年一睡の夢 一期の栄華一盃の酒」は、ここから来ていたのかと納得。また、夢の中で過ごした歳月が五十年なのは、人間界の五十年は天界(下天)の一日にすぎないという、仏教の教えを意識した設定だろう。ということは、信長の好んだ幸若舞『敦盛』の「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり」も『邯鄲』を意識した文句だろう。さらに夢の中で栄華を満喫する廬生の謡には「めぐれや盃の」という詞があって、これは『荒城の月』の「巡る盃影さして」の元ネタに違いない。

自分がバラバラに知っていた言の葉たちの枝元としての能の謡曲。謡曲が武士たちの基礎となる教養だったということが、こんなところから実感されてくる。

それにしても、五十年の栄華がすべて夢だと悟ったあとの、シテの姿と謡。

さびしくもあり、虚しくもあり、しかし不思議な充足感もあり、心は晴れ晴れとして満たされている。その矛盾ゆえのけだるい歓喜と感謝の念が、シテの全身を包んでいる。

これは五十余年生きてきた自分には、ようやく少しだけわかる気がする。昔を思い出せば、それは昨日のようにも思える。けれど、同時にそこには、たしかに五十年の経過と積み重なりがある。一瞬と五十年は、そのとき同じ長さをもつ。無常にして不変。空虚にして充足。

すると栄華もまた……。

真理を悟った廬生は、深い感銘を胸にして、枕に向って拝礼する。この拝礼のところが、ものすごく美しかった。ここは、もう一度見てみたい。

三間四方しかない能舞台が無限の時間と空間を翔け、気がつけばまた三間四方に戻る。広大無辺の矮小。一瞬の永遠の一瞬。能ならではの名作だった。

家に帰って、何かCDがあったはずと探すと、「花もよ」の附録で、観世寿夫がシテを演じたディスクが見つかった。一九五九年の大曲の観世会館での録音。最後の場面の謠をもう一度聴いてみたかったのだけれど、なんとこれ、先に引用した地謡とシテのやりとりがばっさりカットされている。残念。

シテの大槻文藏は、今年は十一月にも再び『邯鄲』を、銕仙会の定期公演で演じるという。これは見に行かなければ。

三月二日(木)ライヒ再び

オペラシティコンサートホールで、スティーヴ・ライヒの生誕八十周年を祝う《テヒリーム》コンサート。

同じホールで二〇一二年十二月に見事な《ドラミング》を聴かせてくれたコリン・カリー・グループが、ライヒ本人と再び登場。数人のパーカッションだけの《ドラミング》に対し、《テヒリーム》は女声四人と木管六、鍵盤二と弦楽五という大きなアンサンブル。なのでカリーは指揮者に専念。室内楽ともオーケストラともいいがたい、アンサンブルの合奏の面白さ。

三月四日(土)吉野静

国立能楽堂で、能楽若手研究会による「東京若手能」。

・『吉野静』和久荘太郎(宝生流)

・『文蔵』高野和憲(和泉流)

・『須磨源氏』松山隆之(観世流)

能でいえば『船弁慶』のあと、大物浦で難破して吉野に潜んだ義経一行。しかしここにも危険が迫ったことを知って、平泉に向けて北陸に脱出する。その時間を稼ぐために吉野に残る佐藤忠信と静御前の奮闘(刀をとるわけでないが)を描いたのが、『吉野静』。

一応はハッピーエンドとはいえ、その底には義経との今生の別れへの二人の思いがあるはずと望んだりするのは、当方の勝手な思い込みか。

三月十日(金)お母さんがねたので

杉並公会堂小ホールで、低音デュオの第九回演奏会。

低音デュオとは、バリトンの松平敬さんとチューバ、セルパンの橋本晋哉さんによる現代音楽ユニット。

毎年、声と楽器の低声二人による不可思議な響きで楽しませてくれる。さまざまな曲のなかで、とりわけ印象的だったのは三輪眞弘作曲の《お母さんがねたので》(二〇一四)。初演を聴き逃していたので、ここで聴けて嬉しかった。

言葉の抑揚とリズムから、音型と旋律が生まれた。ここでは逆に、音型から言葉へと遡行する。

まず橋本さんが登場、昔風のラジカセにカセットを入れ、録音ボタンを押し、独りでチューバを吹く。ラジカセを止めて退場。

続いて松平さんが登場、ラジカセのカセットを再生する。貧弱な音で、先程の橋本さんのソロの録音が再生される。その音を後追いし、真似しながら、そこに言葉が当てはめられていく。

これがじつは、二〇〇五年に自殺した高校生の遺書。当初は学校でのいじめが原因とみられたが、そればかりではないことが後に判明した複雑な経緯の事件だが、ここではその詮索はおく。

自分は、これらの言葉がどこから採られたものか先に知っていたので、薄気味悪さを覚えつつ聴いていた。ところが最後の「お母さんがねたので死にます」の「死にます」の暗転のところで吹きだしたお客たちがいたのは、何というか、ものすごく印象に残った。

中身を知らなかったから笑ったのか、知っていても暗転にある種の滑稽さを感じてしまい笑ったのか、わからないけれど、こういうとき人間というのは、思わず笑ってしまうものなのかも知れない。

自分も中学生のときに友人のお父さんの葬式に行き、花のやりとりをめぐる、うちの母と友人の母の仕種が滑稽に思えて、吹きだしたことを思い出した。直後にしまったと思ったけれど、後の祭り。それがきっかけなのかどうか、その友人とはそれ以後、疎遠になってしまった。死の厳粛のなかの滑稽。

家に帰って、事件について書かれたサイトに、校長が「薄笑いを浮かべているように見えた」のが騒動の発端の一つとあって、不思議な符合を感じたり。

ここまでをフェイスブックに書いたところ、松平敬さんご自身から、じつは初演のときにも同じ反応、つまり笑いが起きたと教えていただく。この作品にはそうした反射的行動を聴衆に必ず引き起こさせるものがある、ということなのだろう。松平さんは、ショッキングな内容への、一種の精神的な自己防衛としての笑いではないかと考えておられるという。

たしかに、中学生の自分が他人の葬式で吹きだしたのも、いきなり放り込まれた厳粛さに順応できず、救いを求めて笑ってしまったのかも知れない。

笑うしかない感覚。それは、自死へと跳躍する感覚と、あるいはコインの裏表なのかも知れない。

足立智美の《超低音デュオ》(二〇一七)から木ノ脇道元の《TORERO》(二〇一七)へ、二つの委嘱新作の流れも面白かった。「音楽の上演に、いかに低い音を、それも可聴音域以下の音を、とりいれるかを模索したもの」という前者では、音の波長が二人の奏者の実際の距離として示される。二百三十五センチから四百七十センチ、最後に九百四十センチ(たぶん。チューバの橋本さんは小さなステージでは足りずに舞台袖に出てしまったので、推測)。

そうして舞台外から出された最後のチューバの低音が、自分にはとても「ワーグナー的」に感じられた。すると、水平の距離は瞬時に垂直の距離に転じて、地底九百四十センチのニーベルハイム(ラインの黄金)からの低い響きのように聴こえてくる。

ワーグナーが浮かんだところに、《カルメン》の闘牛士の歌に基づく木ノ脇作品が響きだし、何というつながりかと。東京では四か月続けて四団体が《カルメン》を上演している最中という時期性もあるけれど、なんといってもワーグナー~ビゼー~ニーチェ。

あとでプログラムを読み返すと、足立は《超低音デュオ》の対になる作品として、「人間の可聴音域以上のみを使った純粋な電子音楽作品」《超人のための音楽》をすでに書いているのだという。超人。もちろん聴いたことはないが、音ではなく文字の上だけでニーチェにちゃんとつながるという、愉快な思考の環。

超人というよりは犬のための、犬神のための音楽なんじゃないかという気もしながら、いつか聴いてみたい。生身の人間であるかぎり、聴きとることができない音を。

写真は数日前からはまっているCD。シェーンベルクの私的演奏協会で取りあげられたシュトラウスのワルツとマーラーの四番を演奏した、二〇一一年のザルツブルク音楽祭のライヴ。とにかくメンツが物凄い。

ルノー・カピュソン、タメスティ、クレメンス・ハーゲン、アロイス・ポッシュなどの弦に、フルートのモニエ、クラリネットのマンツ、オーボエのアルブレヒト・マイヤー、シュミディンガーとグルビンガーのパーカッションなど、まさにオールスター・アンサンブル。

ワルツは、元々小編成でもシェーンベルクとウェーベルンの編曲の響きが見事なものだが、十二人編成でも編曲の弱さが否めないマーラーも、信じられないほど豊麗な、桃源郷に誘う響き。ヨーロッパのポケット・マーラー運動はこういうレベルにまで進んでいるのかと、聴きながら呆然。オルフェオなのに(失礼)、音質も素晴らしい。

三月十二日(日)横須賀散歩

横須賀芸術劇場のベイサイド・ポケットで上演された《蝶々夫人》ハイライト版を見に、横須賀へ。

横須賀に来るのは小学校六年生のとき以来、四十二、三年ぶり。記憶が正しければ三回目。最初は小四ぐらいのとき、祖父に連れられて戦艦三笠を見に来た。次が小六で、同級生のおじさんの元海軍大佐に連れられて、護衛艦あまつかぜを見に来た。どちらも軍艦が縁で、オペラ目的は今回が初めて。でもやっぱり、三笠を見に行ってしまうのだった。

四十四年ぶりくらいの戦艦三笠。いまは陸上の三笠公園の一角。

横須賀に行くことなどまずないので、その前に、さらに行く機会のない浦賀も行くことにした。京急本線の終点。しかし現在は久里浜線の方が繁華で、実質的に支線扱い。降りた瞬間の「こりゃ何もなさそう」感は最後まで裏切られなかった。ただ電車の接近メロディが『ゴジラ』のテーマだったのは嬉しい。あと、暖かいのかウグイスがたくさん鳴いていたのも気持ちよし。

浦賀港の西岸を歩く。行く手は湾外の太平洋。

浦賀港。左手はかつて浦賀ドックがあったあたり。家康時代は貿易港となり、江戸時代には奉行所がおかれて廻船問屋などもあり、港として殷賑を極めたというが、すべては春の夜の夢の如し。咸臨丸もここから太平洋に出て行ったのだそう。

浦賀港の対岸、東側を望む。20世紀後半のドックの衰退とともに、賑わいは消えたらしい。忠義の幕臣、中島三郎助の遺跡があちこちにあるのみ。昼飯を食おうと思っていたが、開いている食堂は駅前に数店しかないので、あきらめて横須賀に戻り、海軍カレーを食べる。

昼食後、三笠公園に向って歩く。見えてきた。

三笠の最後部。「さかみ」のプレートのついたウッドデッキは、長官専用。左右の扉は長官公室に通じている。ナポレオン戦争時代の架空の英雄、ホーンブロワー物を読んでいても、帆船最後部の艦長室に専用デッキがついていて、艦長ホーンブロワーはよくそこを散歩する。英国製の三笠にも同じものがついている。

三笠の艦橋へ。

露天艦橋の右脇には、日本海海戦時の有名な画の銅板があり、各人の立っていた位置にプレートがあることが説明されている。

露天艦橋のプレート。紫陽花色のジャンパーの子供のいるところが東郷長官の立ち位置。右後ろが加藤参謀長。左後ろが秋山参謀。

東郷長官の立ち位置から下方を見る。ほぼ全艦隊の先頭の位置に立っているわけで、文字通りの「予は常に諸子の先頭に在り」。目の前にいるバルチック艦隊がガンガン砲撃してくるさなか、砲煙弾雨に囲まれてここにむき出しで立っているというのが、どれほど恐ろしいことだったか。その尋常でない勇気を想像してみる。自分なら膝が笑って、立っていられないだろう。

主砲塔脇から露天艦橋を仰ぐ。丸見えのむき出し。

露天艦橋のすぐ下の操舵室の左壁に貼られたプレート。日本海海戦の前の黄海海戦ではここに被弾、複数の戦死者を出して伊地知艦長も負傷した。プレートには戦死者名が書かれている。このようなことがあったのに、東郷は日本海海戦で露天艦橋に立った。

再び艦首の方から。あそこにすっくと立っていたのだ。砲撃戦の真っ只中。もちろん、精神力でB29を落とせるわけではないので、それさえあればいいみたいな空虚な精神論をするつもりはない。ただやはり、尋常な人ではないなと。

艦内に展示されている、東郷直筆の例の訓辞。

艦内にあった三笠軍楽隊の楽器。写真を撮り忘れたが、長官や艦長、幕僚や士官の公室の類は、四十年前に来たときには扉の外から眺めるだけだったという記憶がある。しかし今は補修されて室内まで入れる。テレビの『坂の上の雲』にさんざん出てきた、長官公室の会議・会食用の机のあたりなども。もしかすると、撮影のおかげで補修されて入れるようになったのか?

艦後方から仰ぐZ旗。

艦外から。

公園から。

三笠公園を出て、米軍の横須賀海軍基地の脇をとおり、横須賀の港を望むヴェルニー公園へ。日曜日ということで妻子を連れた米兵や、外出して束の間の孤独を楽しむ防衛大生たちがあちこちを歩いているのが、いかにも軍都横須賀。この写真には偶然その一人が写っていた。防大は陸海空一緒だが、濃紺の制服が旧海軍兵学校のそれにそっくりなので、海が似合う。

さて、本日の公演会場であるヨコスカ・ベイサイド・ポケットのある、ベイスクエアよこすか。

ベイスクエアよこすかの脇にあった碑。ここにはかつて帝国海軍の海軍下士官兵集会所という休日用の娯楽施設があり、戦後は接収されて、在日アメリカ海軍兵員クラブ(EMクラブ)になっていた。その返還後に建った劇場で、米海軍の町の、近代日本の栄光と惨敗と繁栄が積み重なっている劇場で《蝶々夫人》がみられるという面白さが、今日ここまでやって来た理由の一つ。感想は次の日記で。

ハイライト上演なので、四時に始まって六時前に終演。会場脇から東南に伸びる商店街、どぶ板通りを通って横須賀中央駅まで歩く。米兵が多いだけにアメリカナイズされた店も少なくないが、横須賀名物としてさまざまな店舗で同じレシピ、同じ価格で提供されている横須賀海軍カレーが、米軍が持ち込んだハンバーガー屋でも売られている。今の横須賀を象徴する商店街。京急に乗って、一時間半ほどで帰宅。

三月十二日(日)ヨコスカの蝶々さん

横須賀芸術劇場のヨコスカ・ベイサイド・ポケットで、《蝶々夫人》を見る。

六百席弱の小空間での「ぎゅぎゅっとオペラ」。歌手は四人(小川里美、鳥木弥生、高田正人、与那城敬)、伴奏はエレクトーン。企画・演出・ナビゲーターは彌勒忠史。紋付袴の彌勒が場面を説明しながらのハイライト。

オーケストラを模した清水のりこのエレクトーンが雄弁で、ピアノよりも多彩で面白い。地方都市や小ホールでのオペラに、どんどん活用してほしい。

ごく簡素な装置で演出もオーソドックスだが、高所から見下ろす写真として昼間見てきたばかりの浦賀湾のドックが出てきたり、米軍の海軍士官の後ろ姿が写ったりするのは、東京にいちばん近い米海軍の町、横須賀を意識したもの。

鳥木と彌勒のすり足など、所作が整って美しいと感じるのは、このところ能を観つけているせいか。先月の笈田ヨシ演出でもそうだったが、日本人がこの作品を演出した場合、家に上がるとき靴を脱ぐかどうかが、日本人と米国人の相違、米国人の日本観と女性観を端的に示すポイントになる。今の日本では、靴を脱ぐのと箸を使うことに、ほぼそれだけに、非欧米的生活が明確に残っている。

このシリーズでは、毎回四十人ほどの合唱を一般から募集して、一曲だけ歌うのが恒例だそう。今回は蝶々さん登場の場面の女声合唱。黒留袖姿の女性が並ぶのを見て、そうだ、若い頃の披露宴は、母の世代までの親戚たちがみなこの礼装だったと思い出す。すっかり忘れていた和風の習慣。この儀礼は、地方ではまだ受け継がれているのだろうか。

規模は小さいけれど、四人の主役もよく歌い、好感度の高い公演。

三月十四日(月)赤と黒

入学卒業進級中退昇進降格栄転左遷、いずれとも今は縁のない身だが、春なのでスニーカーを買った。

その後、拙著『演奏史譚1954/55』見本を受け取る。とうとうできた。カバーを取ったデザインも好き。店頭に並ぶにはあと一週間前後かかりそう。

三月十九日(日)声の演奏会三種

演奏会の感想。この三日間の音楽。偶然にもすべて声楽だが、時代とスタイルは気持ちいいくらいにバラバラ。

まずは十七日、東京カテドラルでの古楽アンサンブルのコントラポントとヴォーカル・アンサンブル カペラの合同による「モンテヴェルディ生誕450年記念演奏会1」。モンテヴェルディのミサ曲《イン・イロ・テンポレ》の各曲の合間に、同時代の器楽合奏をはさむ。

このミサ曲は《聖母マリアの夕べの祈り》と一緒に一六一〇年に出版されたものだが、当時の最新の様式で書かれた後者に対し、古いフランドル風のルネサンス・ポリフォニーで書かれた無伴奏合唱曲。

新旧どちらの様式でも書けますというところを教皇にアピールするためだったとか。こちらはナマでちゃんと聴くのは初めてだったので、貴重な体験だった。ホントにポリフォニー(笑)。合間に当時最新の器楽作品が挟まるのも単調さを防ぎ、変化をつけて巧みな構成。

十八日は新国立劇場でドニゼッティの《ルチア》。《イエヌーファ》以来の充実した舞台と音楽。歌手のちょっとした仕種にも鮮度の高い(ただ段取りを踏んでいるのではない)ドラマが込められていて、やはり新制作というのは大切。二幕の最後、エドガルドを助けようとするルチアが槍をとろうとして侍女たちに止められる動作が、三幕の殺人劇を予告しているとことか、好き。スコットランドの荒涼たる自然を取り込んだ舞台装置が美しい。

一幕と二幕で結婚を誓わせられる前までのルチアが男装をしているのは、面白い工夫だった。一般論ではなく、あくまでこのルチアというキャラの場合に関しては、ドレスが奴隷性を、ズボンが自立性を示す。それを剥ぎとられ、ドレスを着せられて望みが絶たれたとき、彼女の思いが、やはり男性の象徴である「槍」の存在に向っていくというのは、納得の解釈。

彼女は権力闘争の「道具」ではなく、その「主体」になりたいという憧れを強く抱いていることが、男装に集約されている。現実を見せつけられて、狂気の淵に沈んだとき、その憧れは槍への執着となって具現化する。

狂乱の場での、槍の穂先に討ち取った敵の首を高々と掲げるのは、まさに戦場の英雄がするポーズ。

もし幸福に結ばれていたとしても、彼女のこうした性向を、エドガルド(スコットランド伝統のキルトをつけている)は、おおらかに受け止めることができるのだろうか……。

思いっきり手前味噌だけれど、『演奏史譚1954/55』では、カラス&ディ・ステーファノとカラヤンによる三つの《ルチア》が、構成上のポイントになっている。一九五五年九月のベルリン上演をクライマックスとして、一九五四年一月のミラノ上演と一九五六年六月のウィーン上演のあいだに、ほぼすべての物語が展開される。

その本がようやく刊行になった時期に実際の《ルチア》をみることができたのはまったくの偶然だけに、嬉しかった。演奏様式が六十年の歳月とともにまったく異なっているのも、感慨深し。

ルチアの終景の装置はまんま《トリスタン》第三幕に転用できそうだなあと思ったが、そのときは翌日にヘルデンテノールの歌を聴くことは、すっかり忘れていた。

というわけで十九日は、文化小でアンドレアス・シャーガー&リディア・バイチ。昨年、上野で圧倒的なジークフリートを聴かせてくれたシャーガーが、ヴァイオリンのバイチと、マティアス・フレッツベルガー指揮のトウキョウ・ミタカ・フィルハーモニアと共演するもので、「東京・春・音楽祭」ならではの贅沢な構成と編成。

五‐四‐二‐二‐一の弦と一管編成の小オーケストラが、編曲の妙もあって実にオペラらしい響きが出て素敵。シャーガーの、身体全体が音響体になったような、濁らない澄んだ響きがホール一杯に鳴りわたる見事な発声は今年も健在。

《魔笛》のタミーノ、ヴェーゼンドンク、そして《ジプシー男爵》のバリンカイの歌を、同じ歌いかたで朗々と歌いきれるテノールなんて、他にはいないだろう。男声とオーケストラにより、まるでトリスタンのように歌いあげられるヴェーゼンドンク。《ジプシー男爵》のノリノリの歌、歌うのが楽しくてたまらなそうな歌は、昨年の《ジークフリート》第二幕の、あの青春の輝きと勢いに満ちたジークフリートを思い出させてくれた。

アンコールは「ワーグナーが聴きたいでしょ?」と指揮者があおって、〈冬の嵐は過ぎ去り〉をドカンと一発。最後はメリー・ウィドウ・ワルツ。随所に挟まるマジャール風、ジプシー風のリズムに強いバイチのヴァイオリン曲も、心地よいスパイス。

個人的にはせっかくヴァイオリンがいるのだから、《微笑みの国》のアリアが聴きたかったけれど、それは次のお楽しみに。

会場でシャーガーの未知のCD「ジンゲン・ヴィル・イッヒ、リーダー・ジンゲン」が売られていたので、大喜びで買ってきた。フレッツベルガーがピアノをひいた、自主制作盤的なものか。今日と同じヴェーゼンドンクのほか、リストの《ペトラルカの三つの歌》とベートーヴェンの《遙かなる恋人に寄す》。気持ちのいい響きと歌いあげ、美しい呼吸線など、今のシャーガーの美点をよくとらえたもの。一般売りもすればいいのに。

三月二十五日(土)空飛ぶバトン

オーチャードで、フィッシュ&新日本フィルの演奏会。ナマではあまり聴けないリストの前奏曲と《マゼッパ》が聴けて満足だったが、最後にハプニング。

最後の《マゼッパ》のコーダで指揮者がはね上げたバトンが空高く飛び、残響の中を、大きな放物線を描いて客席へ飛んでいった。私のいる二階席正面は関係ないが、一階席のどこへ着地するのか、息をのんでしまった。

ヒャーッ!と声にならない叫びをあげたお客がいて、指揮者もしまった、という表情で硬直。幸い、三列目下手端の、誰もいない客席に落ちてバウンド。近くのお客が拾い上げ、文字通りのバトンリレーで通路側のお客まで渡り、そのお客が指揮者に返しにいった。

メジャーリーグみたいに、拾ったお客にプレゼントしちゃえばいいのにと思ったが、さすがにそこまでの余裕を指揮者も持てなかったらしい(笑)。

場合によっては負傷者が出ることもありうる。笑い話ですんでよかった。

三月二十六日(日)鉢木から道成寺へ

水道橋の宝生能楽堂にて「宝生会 春の別会能」。

・能『鉢木』今井泰行

・狂言『隠狸』野村万作

・仕舞三種

・能『大原御幸』武田孝史

・能『道成寺』内藤飛能

国立能楽堂主催公演を順次観ていくのが自分の観能の基本線だが、観てみたかった作品が三本も並ぶので、行くことにした。正午に始まって六時半までの長丁場。休憩は十五分が二回。

宝生能楽堂はその名のとおり、シテ方宝生流の本拠地。本郷台地の南西端にある。最初は一九一三年に神田猿楽町につくられたが関東大震災で焼失、一九二八年に本郷元町二丁目の松平頼寿伯爵邸の跡地、すなわち現在の場所に移転して再建された。これも空襲で灰塵となったが一九五〇年に再再建、そして一九七八年に建てられた同地三代目の能楽堂が、現在のものだという。

一九七八年というと、私が白山通りを北に行った京華高校に入った年で、ちょうど都心部を一人あるいは友達と行動し始めた年だから、この頃に建ったビルの様式というのは、ある意味で自分の原風景になっている。だから能楽堂が入っている宝生会館のビルも、どうしようもなく懐かしい感じがする。耐震性とか、四十年近くたって老朽化の問題は出てきているのだろうが、なるべくこのままの姿でいてほしいもの。

座席数は四百九十で、五年後に落成した国立能楽堂より百席ほど少ない。そのせいか音響が明らかにいいし、何よりも劇場空間全体に、公立の貸しホールがどうしても持つことのできない、温もりがある。あえていえば、舞台の神様が宿っている感じ。ここを生活の場とする人間たち歴代の思いが籠もって、醸成されてきた空気、とでもいうか。

ここにはこれからも来たいと思うし、また観世宗家は銀座に拠点を移そうとするところだからともかくとして、矢来や喜多など、各派の能楽堂への関心も、おかげで高まってしまった。

さて、最初は『鉢木』。私にとってこの作品は能にはまる、きっかけとなった意義深いもの。

昨年の二月七日、編集者の方がこの作品のシテを国立能楽堂で演じるというので観に行ったのが、すべての始まりだった。橋岡久太郎師の社中発表会で、無料の素人能なのに、ワキの最明寺入道時頼は福王和幸、囃子方も小鼓に大倉源次郎など、いま第一線で活躍する玄人が脇をしっかりと固めていた。

これを観て、たった三間四方の能舞台にこんな巨大な時空が描かれることに大きな感銘を受けて興味がわき、能楽堂に通い出したのである。

それを玄人でも観てみたいと思ったのだが、ちょっと拍子抜け。シテもツレも地謡もさすが玄人なのだか、ワキツレの人数が少ないのだ。前の旅の僧は三人、つまり時頼以外に二人の従者がついていたが、今回は時頼一人。いかに身をやつしているとはいえ、護衛もなしに執権が旅をするのは不自然に感じる。

そして、決定的なのは後半の鎌倉での勢ぞろいの場面。前は従臣役のワキツレが四人くらいいてワキの前に居並び、さらに使番のアイが動き回って、これによって執権の前に板東じゅうの大軍勢が参集している光景を三間四方だけで想像させ、痩せ馬に乗ってようやくたどり着いたシテの佐野源左衛門がはるか遠くに控えているような距離を感じさせてくれたことに感激したのだが、今回の従臣は一人だけ。この方がむしろ一般的な上演形態らしいのだが、自分には前の印象が鮮やかすぎて、さびしく見える。

この規模の上演だったら、自分は能の面白さ、その可能性に、はたしてすんなり気がつくことができたろうか。

物事が動き出すときには、偶然の力が加勢してくれることが少なくない。そのあと、国立能楽堂の公演を買ってみようと思ったときにあっさり通路ぎわの席が買えたのも、売出し日に売り切れることが多いことを思えば、不思議な偶然だった。あのとき買えなかったら、めんどうくさくなってそのまま能への興味を失った可能性もある。まるで誘い込むように道が開けて、今に至った気がする。

続く狂言『隠狸』は野村万作が太郎冠者、野村萬斎が主の親子共演。年輪を重ねて飄々とした味の父万作、怜悧で意地悪な役が巧い息子の萬斎。最後は一緒に謡いながら舞うが、いかにも庶民風、狂言風の万作と、長袴をさばきながら、武張った能風の萬斎と、役柄にぴったり。

そのあと最初の休憩をはさんで、仕舞と『大原御幸』。平家物語の終盤近く、平家滅亡後に大原に隠棲した建礼門院を後白河法皇がたずねる場面を、そのまま芝居のように仕立てた作品。激しい争乱ののちの静かな悲しみ。動のはての静。

二回目の休憩があって、そして、いよいよ『道成寺』。

まず橋懸から鐘が入ってくる。中に人が入れる大きさで、底部には鉛を仕込んであり、宝生流は特に重く、九十キロもあるという。これを狂言方の後見四人が長い竹の棒に通して担いでくる。高さがあるので、背伸びして腕を高く伸ばした姿勢で担ぎ、先頭の萬斎などは爪先立ちで歩く。この不安定な姿勢で一人あたり二十二、三キロの重さを担ぐのだから、本当に大変だろう。

舞台中央奥(大小前と呼ぶ)にようやく据えると、萬斎ともう一人が鐘の上部に巻かれた青い綱(これ自体が鐘に巻きついた蛇、清姫の後身を想わせる)をほどき、二本の竹竿を用いて天井につけられた金属製の滑車(『道成寺』上演のためだけに常備されている)に綱を通す。

重い鐘をつるすための綱だから、これ自体が相当に強くて重い、扱いにくいものであることが、萬斎の緊張した表情から伝わってくる。私も、二十年前まで送電線工事の現場で工具やら電線やら、重量物を鉄塔に揚げたり降ろしたりする作業を毎日やっていたから、これがとても危険な作業であることは瞬時にわかる。

しかもかつての私たちとちがい、能楽師はヘルメットも安全靴もはかず、無帽の足袋姿。綱はワイヤーではなく、足元は木の床。現場なら作業中止になるのが当然の、安全度外視の作業。思わず手に汗を握る。

通した綱は、シテ方の鐘後見(宗家の宝生和英ほか四名)に渡され、上手奥の笛柱につけられた輪に通され、鐘後見が渾身の力で綱を引き、鐘を高く吊り上げる。そして綱が固く結わえられて、固定される。ウインチなどの歯車の力を借りずに全作業を人力だけでやるのは、私などの常識を超えている。

こうして満場の観客が文字通り固唾を呑んで見つめるなか、やっと準備完了。まだ始まってもいないのに、上方の鐘が視界をふさぐ重い圧迫感に加え、鐘後見だけでなく囃子方も六人の地謡も、強烈な緊張をみなぎらせている。ここまで張りつめた空気を能舞台に感じるのは、初めてのこと。

『道成寺』が尋常ならざる、すべての能楽師にとって本当に特別な作品らしいということが、舞台から凄まじい緊張感となって放射されるのだ。

シテ方にとっては、この曲を披く(ひらくと読み、初めて演じるという意味)ことが一人前の証明なのだという。もちろん、家元の許しがなければ披くことはできない。地謡とさまざまな後見を合わせて、一門総出でなければできないだろう。今は三十代半ばで披くのが通例だそうで、今日の内藤飛能も三十六歳。

いま読んでいる、現代のシテ方を主人公とする成田美名子のマンガ『花よりも花の如く』も『道成寺』披きがどうやら物語の最後を飾りそうだし、まだ能にまったく興味がない頃に読んでいた木原敏江の『渕となりぬ』(『夢の碑』シリーズ)も、架空の主人公による『道成寺』創作(史実では作者不明)をクライマックスとしていた。能で最重要の大曲、といってよいのだろう。

舞台では名乗笛に導かれて、道成寺の住侶役のワキの福王和幸が登場、能が始まった。

『道成寺』の物語は、安珍清姫伝説そのものではなく、後日譚としてつくられている。安珍と清姫という名も後につけたもので、能ではただ客僧と真砂の庄司の娘。邪恋のはて、蛇と化した娘が鐘ごと客僧を焼き殺し、近くの日高川の渕に消えたあと、長いこと道成寺には鐘がなかった。

数百年をへてようやく再建されて供養を行なうというこの日、白拍子女が現れる。自分も乱拍子を舞って供養しようというが、これが実は娘の怨霊。鐘を引きずり下ろし中に入ってしまう。事態を知った住侶たちが一心に祈念すると再び鐘は上がり、中から大蛇が姿を現す。しかしついに祈りの力に敗れて、再び近くの日高川の渕に沈んでいく。

その白拍子。ときどき身をくねらせたり鎌首をもたげるような動きをしたり、前半から面妖さが漂う。そして乱拍子。『道成寺』を『道成寺』たらしめている特殊な舞と話には聞いていたが、まさしく桁外れに異形の舞。

長い長い、無音の静止。はち切れんばかりの緊張がみなぎる静止。『花よりも花の如く』に、「全速力で止まっている感じ」という言葉が出てくるが、まさにそれ。小鼓が鳴り、裂帛の気合で掛け声が響くと、足先だけがぴくりと動く。そして瞬時の足拍子。小鼓とシテの一騎討ちのような緊張に、割って入る笛の音。

渾身の力を集中させた静止と、一瞬の足拍子の繰り返しが、十五分間も続く。こんなものを考えついた作者は、ほんとうに凄い。世界的にも、他に類がないのではないだろうか。

現在は乱拍子といえばこの『道成寺』の舞のことを指すが、沖本幸子の『乱舞の中世』(吉川弘文館)によると、本来は公家や寺僧による、躍動的な舞のことだったらしい。そしてこの乱拍子のリズムが、白拍子女の舞の後半部分、鼓を伴奏とする「セメ」の部分に転用された。

だから『道成寺』の鼓との乱拍子は、白拍子のセメを模したものとなるが、それを時の流れを全力でせき止めようとするかのように遅いものに変えたのは、能作者の天才的な独創らしい。

ここは、道成寺山門への長い階段を昇っていくさまを模しているといわれる。自分は何か、厳重な結界を一つずつ破って鐘に近づいていくような、そんな動きのように感じた。

この乱拍子が終ると、急ノ舞と呼ばれる猛烈なテンポの囃子に一転し、白拍子は鐘に駆け寄っていく。ここでシテは右のたもとを抱きかかえるようなポーズを一瞬して、国立能楽堂二月公演のプログラムで見たばかりの橋本雅邦の絵『三井寺』を連想させてくれた。

橋本雅邦『三井寺』

橋本雅邦『三井寺』変身を解くべき時が来たと、白拍子は烏帽子を扇でバシッと跳ね飛ばし(カッコいい)、鐘の真下に入る。鐘後見が綱をほどいて鐘が急降下、床に着く直前に白拍子は上へ飛んで、鐘に呑まれたように消える。これが有名な鐘入り。

鐘入りは非常に危険で、ここで足を骨折したりすることも少なくない。事実、昨年十二月に広島の大島能楽堂で行なわれた喜多流の公演でシテが右足を骨折して動けなくなり、後見が急遽代役をつとめる事件があったばかりだそうだ。

今回は無事にすんだものの、なぜ怪我をするのか、公演を観てよくわかった。長い乱拍子で全身を緊張させた挙句、急ノ舞でいきなり激しく動いて、最後に高く跳躍するなんて、こんなに理屈に合わない危険な運動はないだろう。

シテ方にとってこれが集大成であり、披いて初めて一人前と評価されるのも納得。同時に、心技体の充実しきった時期にしかできないものだろう。

いわば一人の芸術家人生を賭すような作品であり、それがわかっているからこそ、舞台に居合わせる能楽師全員に、極限の集中と緊張と全精力が要求されるのだろう。異常な傑作。

『道成寺』。ようやく観ることができた。この年になってこの傑作を初めて知るなんて、とても恥ずかしいこと。

しかし、この年になってまだこんな恐ろしい傑作に初めて出会えるなんて、年々鈍るばかりの五感の触覚を鋭く研ぎなおすことを要求してくる作品にいま出会えるなんて、なんて幸福なことだと、思うことにしよう。

六時間半の長い会だったが、終演後は幸福感と充実感に充たされた。

能への道を開いた『鉢木』に始まり、いま興味の中心に据えた平家物の『大原御幸』をへて、『道成寺』との遭遇へ。

私の一年の観能歴を凝縮したような、六時間半だった。

しかし同時に、『道成寺』が終って舞台の片づけが始まり、再び萬斎が登場して鐘に綱を巻き、爪先立ちでしまうのを眺めながら、思う。この人はあれだけ舞が上手いのに、『道成寺』を舞台で舞うことは絶対にあり得ず、狂言方の後見として、そこに立ち会い続けるだけなのだな、と。門外漢の余計な感傷だと、百もわかってはいるが。

2017年3月26日(日)正午 宝生会 春の別会能 宝生能楽堂

能 鉢木

シテ 今井泰行 ツレ 東川光夫 ワキ 森常好 アイ 石田幸雄 高野和憲

笛 松田弘之 小鼓 幸信吾 大鼓 柿原崇志

後見 亀井保雄 中村孝太郎 亀井雄二

地謡 高橋亘 渡邊茂人 小林晋也 佐野玄宜

登坂武雄 前田晴啓 小林与志郎 田崎隆三

狂言 隠狸 野村万作 野村萬斎

仕舞 養老 中村孝太郎

弱法師 亀井保雄

嵐山 朝倉俊樹

地謡 澤田宏司 佐野登 佐野由於 大友順

能 大原御幸

シテ 武田孝史 法皇 金井雄資 内侍 野月聡 局 小倉健太郎

ワキ 殿田謙吉 アイ 深田博治

笛 一噌庸二 小鼓 幸清次郎 大鼓 亀井忠雄

後見 當山孝道 佐野登

地謡 藤井雅之 高橋憲正 東川尚史 佐野弘宜

佐野由於 三川淳雄 高橋章 大坪喜美雄

仕舞 巻絹 キリ 宝生和英

班女 舞アト 前田晴啓

融 三川淳雄

地謡 亀井雄二 渡邊茂人 金森秀祥 小倉伸二郎

能 道成寺

シテ 内藤飛能 ワキ 福王和幸 ワキツレ

アイ 中村修一 内藤連

笛 栗林祐輔 小鼓 鳥山直也 大鼓 大倉栄太郎 太鼓 観世元伯→林雄一郎

後見 金森秀祥 大友順

地謡 和久荘太郎 藪克徳 當山孝道

山内崇生 朝倉俊樹 辰巳満次郎

鐘後見 宝生和英

水上優 小倉伸二郎 澤田宏司 辰巳大二郎

三月三十一日(金)地球初

大学時代のサークルの先輩、同期、後輩六人が拙著出版記念の飲み会を開いてくださる。本当に嬉しく楽しい時間。感謝。

なかでも、一人の後輩さんから、『演奏史譚1954/55』を全部読みましたという言葉を聞いたのは、驚くと同時に、ものすごく嬉しかった。

私自身と編集の中川右介さん以外に全部読んだ人間が地球上にいることを、初めて知った瞬間だったから(笑)。

四月十一日(火)ハラキリ道成寺メビウスの輪

先月十五日から〆切のドミノ倒しが始まり、「すみません今やってます」「すみませんもうすぐ出します」を毎日、たくさんの人に合言葉のように言い続けて二十八日め、ちょうど四週間でようやく途切れた。字数にしてどれくらいか。考えたくない。その間に本も出た。

これで、少なくとも次の〆切までは六日ある。やっと脱力。やっと茫然。編集者がほめてくれた原稿も何本かあったけれど、どうにも出来が悪くて、しかし残り時間がないために編集者もあきらめてしまったことが返信メールの行間からはっきりとわかった、悔いの残る原稿も一本ある。申し訳ないと思いつつ、しかしもはや書き直すことはできない。努力不足。次の原稿で取り戻すしかない(次も依頼してくれるなら、だけれど)。

その間、それでも演奏会には行っている。音楽を聴いて、考えたり書いたりするのが仕事だから。

二日は新宿のガルバホールで台湾のヴァイオリニスト、シュー・スーランさんのリサイタル。プーランク、ルクーなどのソナタが、意志のこもった明確な響きで表現されていた。メニューインの愛弟子だったスーランさんは、台湾で活躍される指揮者、徳岡直樹さんのご夫人。徳岡さんの作品も演奏され、アンコールでは二人の共演もあり、温かい雰囲気の演奏会。

五日、豊洲文化センターでの西耕一さん企画の「黛敏郎メモリアルコンサートVol.1」も示唆に富む演奏会。今年は黛の没後二十年。敗戦直後の習作的作品から一九八八年の作品まで。シロフォン小協奏曲が特に鮮やか。この人はどんな作風や曲種でも起用につくる。職人でもあり、衒学的でもあり、それがジレンマだったようにも思えてくる。

それから、池袋と横須賀で見た二つの《蝶々夫人》。現代日本の生活では実感しにくくなった過去の日本。プッチーニはイタリア人だが、あるいはイタリア人ゆえに、その姿をきちんと捉えている部分がある。「フジヤマ、ハラキリ、ゲイシャ」。外国人が思う、あるいは日本人のほうで外国人はそう思うはずと決めつけていた、ステロタイプな「世界の中の日本」の独自性。

《蝶々夫人》には、フジヤマ以外の二つが揃っている。これらがなければ日本じゃない……のだろうか。ゲイシャはともかく、ハラキリってなんだ。なぜ三島由紀夫はハラキリしたのか。なぜ蝶々さんは自害しなければならないのか。ハラキリについてもっと調べてから書こうと思い、本は買ってある。

そして、能の『道成寺』。まだショックは続いている。『花もよ』が発売した観世寿夫と、小鼓の伝説的名人幸祥光の『道成寺』の一九五九年のライヴ録音。それに梅若玄祥演じるDVD。これらに触れつつ、まだまだこれから。

その能の、現在の各流派のふるさとである大和の国。南都興福寺。そこから巻き起こる戦乱の渦。

呉座勇一の話題の『応仁の乱』を読み終えたあと、黒田基樹の『関東戦国史 北条VS上杉55年戦争の真実』で、北条、上杉、今川、武田の、半世紀かけても片がつかない戦いの歴史の、最新研究による再現を読む。

北条初代の早雲こと伊勢宗瑞は、応仁の乱の主役のひとり足利義政の側近である伊勢盛定の息子で、二つの時代と場所の異なる戦乱は、実はつながっている。

それにしても面白いぞ室町幕府。史上初の「都市の武家政権」。公家化した平家とも、鎌倉の田舎の源氏とも異なる、都市の将軍。そこに僧侶と公家がからんで、商業と金融が発展し、その人びとの生活のなかから、能と狂言が産み落とされ、芸術に育っていく。

と、これらは今後の課題として、ここではカンテッリ。『演奏史譚1954/55』の登場人物の一人であり、「レコード芸術」四月号の特集「ラスト・レコーディング」でも書かせてもらった人。

かれが指揮するヘンデルの《セルセ》のラルゴ。オンブラ・マイ・フ。それが入ったCDを、久々に買いなおした。

AS discのもの。ニューヨーク・フィルとNBC響のライヴから、ヘンデル、フレスコバルディ、ガブリエリ、バッハ、ジェミニアーニの作品をあつめたもの。『演奏史譚1954/55』の「モンテヴェルディ事始」の話に出てくる、吉田秀和が聴いて衝撃を受けたモンテヴェルディやガブリエリと、ほぼ同じスタイルによる演奏。

なかでもラルゴは、カンテッリの十八番だったらしい。ご丁寧に二種入っている。一九五六年四月八日、ニューヨーク・フィルの定期の冒頭に演奏したものと一九五三年十二月二十七日、NBC響の放送演奏会の最初に演奏したもの。

前者は、ニューヨーク・フィルとの生涯最後の演奏会。実はカンテッリ、このオケの冷淡さに嫌気が差していた。翌シーズンの客演には気乗りのしないまま、いやいやミラノからニューヨークに向う飛行機に乗ったともいう。そして、乗機が経由地のパリで離陸に失敗、事故死。

その八日前の十一月十六日、スカラ座は翌年からのカンテッリの音楽監督就任を発表したばかりだった。翌十七日、カンテッリとスカラ座管弦楽団はカンテッリの生地、ノヴァラの劇場で改装記念の演奏会を行う。これがカンテッリの生涯最後の演奏会。以下は、コンサートマスターのミネッティの回想。

「アンコールで私たちが演奏した曲の中にカンテッリがヴァイオリンの長いソロで始めさせていたヘンデルの『ラルゴ』があった。それを私たちは、その少し後ノヴァーラの教会で行なわれた彼の葬儀で、指揮者のないまま、悲しみにのどをつかえさせながら演奏した。この曲は彼の死を追悼し敬意を表してスカラ座でも演奏された。その時劇場の外には、劇場の回りに集まり、嘆き沈黙していた群衆のためにスピーカーが置かれた」

(エンリーコ・ミネッティ『スカラ座の思い出』石橋典子訳/スタイルノート)

カンテッリが生涯最後に指揮した曲。そして追悼の曲。

その曲の二つの録音、面白いことに演奏時間がずいぶん違う。NYP版が五分四十秒、NBC版が六分四十秒。もちろんテープの再生速度の狂いもあるから正確にはわからないにせよ、とにかく後者はおそろしくじっくりと演奏している。どちらもヴァイオリン・ソロの後に出る弦楽セクションのカンタービレが凄いのだけれど、トスカニーニばりの集中力と緊張感、そして音に張りがあるのは、いうまでもなく後者。

前者はたしかにCDの初めに向いているし、後者は〆に向いている。

カンテッリ&NBC響がこのラルゴと《グレート》をカーネギー・ホールで演奏した二日後の一九五三年十二月二十九日、吉田秀和がニューヨークに到着。

つまり、カンテッリのニューヨークでの最後の演奏会に始まるCDが進んで、三年前の同じ曲の演奏に行き着いたところから、『演奏史譚1954/55』が始まって、そしてカンテッリの死へと進んでいく。メビウスの輪。

これを聴きながら、この指揮者と無二の信頼関係に結ばれていたトスカニーニのことを思う。今年は生誕百五十年にあたるので、河出のトスカニーニのムックに、かれが指揮したロシアと国民楽派の録音などについて書いた。

そうして、二十年ぶりくらいに圧倒されたのが、《売られた花嫁》序曲の一九四六年の録音だった。たった六分間の中に、トスカニーニのすべてが、トスカニーニとは誰だったのかがすべて詰まっているような、異常な熱演。オーケストラからこんな音と演奏をどうやったら引き出せるのか、あきれてしまうような演奏だった。

あの六分十一秒と、このカンテッリの六分四十秒。

昔はよかった、ではなく、いつのものであろうとこういう素晴らしい音楽が存在することに、いま聴けることに、ただ感謝させられる二つの録音。

四月十三日(木)マルシャンの蓄音機

盤友の方が拙著出版祝いの席を設けてくださり、神田須田町のイタリアン・レストラン、マルシャンでご馳走になる。

マルシャンは再建なった神田藪そばの斜向い、喫茶ショパンのすぐ近くで、二階に二ツ目の落語家・講談師専用の寄席神田連雀亭があるビル、という由緒ありげな場所に、およそ十年前に開店。

さらにいうと、成田美名子の能楽マンガ『花よりも花の如く』の架空の能舞台があることになっているのも、この旧名神田連雀町。

そんな場所だけに、実はここ、ただのイタリアンではない。オーナーの湧川哲行さんはマック杉崎氏と古くからの盟友という、筋金入りの蓄音機コレクター。店内にはいまも現役の百二十年前の蓄音機、パテの縦振動蓄音機、エジソン・シリンダーなどがならんでいる。そしてカタギのお客さん(笑)がいなくなると、マニアだけの濃密な蓄音機空間が出現。

意外と蓄音機好きにも知られていないというお店。ご興味のある方はぜひ。

左からエジソンの蝋管蓄音機、パテの縦振動、その向うに現役の蓄音機(これが何かは聞き忘れた)。

マルシャンの店内。右にあるラッパが、百二十年前につくられた現役の蓄音機。

お招きくださった方所有の、一九〇二~〇六年のパリの音楽雑誌MUSICA。カペーやプーニョなどの写真満載で、この時代にして雑誌がいかにビジュアル重視だったかに驚かされるもの。これは名弦楽器奏者の左手。左上がサラサーテ、左下がヨアヒム、その右隣がティボーで、右頁は右端の二人はチェリストで、どちらかがジョゼフ・ホルマン(サン=サーンスの協奏曲の初演者)だった。このほか、《パルジファル》のパリでの演奏会形式上演(パリ初演?)をコルトーが指揮しているという、凄い写真も載っていた。

四月十四日(金)恋重荷と量産型

新日本フィルと銕仙会のダブルヘッダー。錦糸町と水道橋の総武線シリーズ。

まずはすみだトリフォニーで、ペドロ・アルフテル指揮新日本フィル。

・アルフテル:《グラン・カナリア島の鐘》

・ロドリーゴ:アランフェス協奏曲(ギター:鈴木大介)

・ヒナステラ:バレエ音楽《エスタンシア》(バリトン:井上雅人)

新日本フィルの定期シリーズのうち、金土の十四時開演の「ルビー」は、「ロマン派の堂々とした曲」よりも「いろんな時代のすばしっこい曲」のほうが聴きたくなっている自分は、面白い曲や演奏者が多くて好きだ。

十一日に記者会見のあった来シーズンの予定でも、ジャッド指揮のロッシーニのスターバト・マーテル、鈴木雅明指揮のハイドンとメンデルスゾーン、ファレッタ指揮のアメリカ音楽、ヤング指揮のブルックナーの第四番初稿など、すばしっこい、楽しみなものがならんでいる。しかも他のシリーズより安くて、墨田区民と区内勤労者はさらにお得になるという、「これでいいのか」感のあるシリーズ。

というわけで、今回もその一つ。サッカーの柴崎岳で話題のカナリア諸島(ほとんどアフリカ)を中継地点にして、アランフェスとアルゼンチンを結ぶ、ヒスパニック大西洋プロ。

指揮のアルフテルは一九七一年マドリード生れ。二〇〇四年から昨年までグラン・カナリア・フィルのシェフをしていたそうで、《グラン・カナリア島の鐘》は二〇一三年に自らつくった曲。静かなウインダム・ヒル風(古いか)の聴きやすいサウンドの曲。

スペインの指揮者は概してリズムの重い、厚ぼったい響きの人が多いけれど、アルフテルはフレーズの輪郭が明快でキレのよい、例外的な印象。

なので、鈴木大介の繊細なリズムと粒立ちのいい音のギターを支えたアランフェス協奏曲も後半の《エスタンシア》もキビキビと運ばれて気持ちよし。

とりわけ《エスタンシア》は、ナマで全曲を聴く機会がそうあるとは思えないだけに嬉しい。ストラヴィンスキーの影響の濃いバレエ曲で、バリトンによる語りと歌つき。一九四一年、アメリカのバレエ団の委嘱で書かれ、バランシンが振付して初演するはずだったのに、バレエ団が解散したために一九五二年に初演された、というオヤマダさんの曲目解説を読んで、ああこれも戦前のブロック経済がらみの南米作品だったのか、と納得。

一九三〇年代後半から、合衆国の団体はメキシコのレブエルタスやチャベスなどに大規模なオーケストラ曲を委嘱し始める。コープランドも《エル・サロン・メヒコ》を書いたりと、ヨーロッパで大戦が始まる前後に、北米は南米との関係を深めてブロック経済を実行し、音楽にもその影響が出る。一九三九年にヨーロッパで戦争が始まってからは、平和な南北アメリカの関係はいっそう密になる。この《エスタンシア》も、合衆国が金を出そうとしたもの。

合衆国への中南米や南米からの移民も増え、マンボやカリプソなどラテン音楽がニューヨークなどで大流行する。バーンスタインの『ウエスト・サイド物語』は、舞台背景も音楽もまさにこのブロック経済の遺産から生まれたもので、《エスタンシア》も源流の一つのはず。

同時に《エスタンシア》は、パリから世界に広まった二十世紀の舞踏作品(声楽を自由に導入する)の流れを引き継いでいる。不協和音の多い後年の作品と違って、明朗でわかりやすい音楽。外向と内攻、快活と暗鬱、協働と孤独など、躁鬱の明と暗が一日の時間のなかで交替しながら、互いを強める。深くひそむ自暴自棄の感情。

終曲のマランボは賑やかで愉しい。上岡の就任以来、新日本フィルは定期でもアンコール曲を演奏するのが恒例になっている。ここでは終曲をもう一回。あまり聴ける曲ではないだけに、その印象を壊さないためにも、別の曲をやらないのはよい選択。パーカッションの奏者がノリノリで踊ったり跳ねたりするのが気持ちよし。

夜は水道橋の宝生能楽堂で、銕仙会定期公演。

・能『百万 法楽之舞』 片山九郎右衛門

・狂言『薩摩守 謡入』 野村萬斎

・能『恋重荷』 野村四郎

宝生能楽堂は女子の超名門、桜蔭学園の脇にある。ここから白山通りを北に行った、量産型三流男子校の京華高校出身のボンクラにとっては、まさに目がつぶれるような場所。

今日の目当ては『恋重荷』。一月にみた『綾鼓』の類作ということで、くらべてみたかった。世阿弥が『綾鼓』を改作したのが『恋重荷』というのが現在の定説。

正直、今回見ただけでは、『綾鼓』の方がよほど人間心理の闇に踏み込んでいて、ドラマとして優れているように思った。鳴らない鼓を重すぎる荷に変えたのは、古今集の「人恋ふることを重荷とになひ持て」に始まる和歌にヒントを得たのだそうで、そのほか全編に「恋」にまつわる名歌をちりばめ、そして最後に自分を玩んだ女御を許して護り神になるというハッピーエンドまで、すべてがあまりに「雅び」。あからさまにしないのが能の美学の一面ではあるのだろうけど、ここまで含蓄がないと、表面をなぜて言葉遊びをしているだけのようなもどかしさがある。

観世寿夫に学んだ浅見真州が、観世流では途絶えていた『綾鼓』をわざわざ複曲したのは、自流の『恋重荷』にあきたらなかったからだろうか。一月の浅見は本調子ではなかったような気もしたが、それでもどろどろと沈留していく、身勝手な「恋の淵」の深さの表現は凄かったし、だからこそその向うに、真実の救いが見えてくる気もした。

ともあれ短期間に比較できて嬉しい。喜多流の『綾鼓』も、国立能楽堂でみるつもり。

宝生能楽堂のために水道橋を訪れて、思い出した高校時代のこと。

京華時代の水道橋というと、まずはここにあった、研数学館という古い予備校(祖父さんも大正時代に通っていて、ここで関東大震災に遭遇、友達と中央線の土手に逃げたと言っていた)でのこと。

イケメンの同級生がここで見かけた女の子に告白するというので、見守り役(ただのやじうま)でついていき、見事にOKをもらう場面に立ち会った。なんと就職後に結婚までこぎつけたので、あとでビックリ。ちなみに、その子はもちろん桜陰ではなかった(この「もちろん」には、日陰者の京華生としての、たくさんの意味と思いが込められている)。

それから、上級生グループが近所の京北商業生と水道橋駅近くでケンカして、大量に補導されるという事件もあった。頭の悪い学校だから、不良ぶる奴も少しはいたが、量産型が地域最強(最凶)のケーホクの猛者に歯が立つはずもなく、すぐ鎮圧されるのが常だった。このときも、相手はみんなサッサと逃げたのに先輩たちだけ逃げおくれ、まとめて補導されていたはず。

臆病者の自分は、こうした友達や先輩の「恋とケンカの青春at水道橋」を脇で眺めていただけの、掛け値なしの量産型高校生だったが、それでもやはり懐かしい。それからほぼ四十年後に、そこで能なんぞをカッコつけて見ている日が来るなんて、「思えば遠くへ来たもんだ」(場所動いてないけど)

ちなみに京華高校は、旧制中学時代には黒澤明や武満徹や岩城宏之など、芸術系の超優秀な生徒を集めることで名高かった。しかし戦後は坂を転げ落ちるように学力が低下、私の頃は、受験の答案用紙に名前さえ書けば入れる学校だった。ケイカと読む。

四月十五日(土)生贄の血

受難週の聖土曜日。さいたま芸術劇場の六百席の小空間でBCJのマタイ受難曲を聴くか、東京芸術劇場でカンブルラン&読売日響を聴くか、さんざん迷った挙句、後者を選択。

しかしこちらも受難を意識した、カンブルランならではの見事なプログラム。

・メシアン:忘れられた捧げもの

・ドビュッシー:《聖セバスティアンの殉教》交響的断章

・バルトーク:歌劇《青ひげ公の城》

三曲とも、クリスタルで澄明、繊細なオーケストラの響きが美しく、ほの暗い教会の闇から仰ぐステンドグラスのような輝きをもつ点が共通する。指揮者とオーケストラの見事な連携。

キリストの受難を扱ったメシアンに始まり、人の殉教を描いたドビュッシー、そして、ジャンヌ・ダルクの異端審問と処刑で正気を失い、自らも黒魔術と少年殺人に溺れたあげく、同じく火あぶりになったフランスの貴族将軍、ジル・ド・レがモデルともいう青ひげ(バルトークの作品そのものではないが)が出てくるバルトークまで、受難~殉教~異端?という物語的なつながりは、初めから予想した通りだった。

しかし響きを実際に聴くと、さらに音楽的にもテーマ的にも、より深く密接な連関を三作がもっていることが際立ってきて、カンブルランの冴えがいっそう明らかになる。

まず音楽的には、メシアンとドビュッシーの曲は似ていて、またドビュッシーとバルトークの曲(ともに一九一一年作曲)も似ている。

ドビュッシーを媒介として結ばれる、メシアンとバルトーク。ところが面白いことに、この二つはあまり似ていない。光と闇。聖性と魔性。それが地上=人間によって結ばれる。神の光の国から人間の地上の国をへて、常闇の国へ。天国の光から地獄の闇へ、カンブルラン版『神曲』のような。

しかし、青ひげ公はけっして悪魔ではなく、力と富と土地と時間を支配するために、闇に魅入られた人間であることがここでの面白さ。神といっても人の子イエスであるように、聖人といっても、殺人鬼といっても、すべて人間。

テーマとしてすべての音楽をつなぐのは、流血の法悦。イエスが流す血、殉教者が流す血、青ひげの犠牲者が流す血。自らの生命活動を証明するものであり、同時にその終りをもたらす流血。

残酷ではなく、痛みが快感となって、恍惚と法悦をもたらす。メシアンでもドビュッシーでも、そして土臭さと野蛮性のない、清潔な響きで演奏されたバルトークでも、等しく血は静かに流れつづける。ユディット役を歌ったイリス・フェルミリオンが赤いビロードのドレスを着ていたのは、視覚的イメージとしてぴったりで見事だった。闇の淵に沈んで消える、鮮やかな赤。

カンブルランの優れた音響空間のセンスが発揮されたのは、《青ひげ公の城》の第五の扉が開いて、広大で肥沃な青ひげの領地をユディットが見下ろす場面。俯瞰するイメージと、高空から吹き抜けてくる風を感じさせてほしい場面にふさわしく、バンダを上方のオルガン席の脇に配置し、壮麗な響きで高低差を実感させてくれた。ここからドラマは一気に、地の底の白い涙の池へと、沈んでいく。

メシアンの楽譜には「あなたは私たちを愛してくださる、愛しきイエスよ、そのことを私たちは忘れていた」と書かれているという。「神のご加護」というような言葉を何度も口にする青ひげ公は、その愛を忘れているのか、それとも。

つけ加え。三作品で流される血は、すべて「生贄の血」である。その生贄は、生贄を求める者は、また差し出す者は、誰か。罪。受難週。血の神曲。

その血を受けるものこそが「聖杯」だとすると、昨夜の三作はすべて「音の聖杯」か。高き空より降りきて、地の底に消えぬる聖杯。ここでも、透かし絵のようにワーグナーが…。

四月十六日(日)ホーリー・グレイル

十六日は「東京・春・音楽祭」楽日のスペシャル・ガラ・コンサート。若手の歌手三人を支えたスペランツァ・スカップッチの指揮が心地よし。リズムと響きがしまって安っぽくならず、弱音のコントロールもうまい。ヴェルディとプッチーニでの呼吸感の表現も巧みで、今後が楽しみな女性指揮者。

十五日の読響演奏会について考えているうちに妄想が聖杯にまで及んでしまったので、何か聖杯物のDVDがみたいと思い、うちを探したらこれがあった。

『モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル』。

円卓の騎士の話なのに本物の馬は一度しか出てこないし(牛や鶏は出演)、王妃グィネヴィアと魔術師マーリンのことは潔く割愛しているのに、アーサー王伝説の雰囲気が不思議なくらいに横溢しているパロディ映画。ランスロットの大殺戮など、あまりにも円卓の騎士な物語。

聖杯って、こんなもんなのかもしれないなと思う。

それにしてもこれは日本語吹替が楽しい。山田康雄、納谷悟朗、広川太一郎、古川登志夫、青野武、藤村俊二、白石冬美など、私の子供時代のスター声優がずらりと並んで、馬鹿なことばかり言っている。

四月十九日(水)女たちの肖像

オペラシティコンサートホールで「ナタリー・デセイ&フィリップ・カサール・デュオ・リサイタル」。

素晴らしかった。スザンナのアリアに始まってシューベルト五曲、パミーナのアリアをはさんでプフィッツナーの歌曲集《古い歌》とドイツ語中心で前半、後半はショーソン、ビゼー、ドビュッシー、そしてグノーとフランス物。

「ポルトレ・ド・フェメ」、すなわち女たちの肖像と題して、さまざまな恋慕と憧憬、喪失と悲嘆が歌われていく。ささやきとため息と悶絶のシューベルト、まるでキャバレーソングのようだったプフィッツナーなど、日本の音大生がドイツリートをこんな風に歌ったら大変なことになるだろうが、そんなことはどうでもいいくらいに蠱惑的。フランス物の魅力はいうまでもない。

帰りの新宿線のなかでプログラム記載の歌詞をあらためて読むと、今日のプロが、見事なデセイ版「女の愛と生涯」になっていることに気がつく。

スザンナの〈恋人よ、早くここへ〉に始まって、恋の喜びと苦しみ、失恋の嘆きがプフィッツナーまでに何度かくり返される。そして後半はショーソンとビゼーで、成熟した女性としての失われた愛への告別。過去をふり返るように、また時の経過を示すように、ドビュッシーの《亜麻色の髪の乙女》と《水の精》がピアノ独奏ではさまれて、そして《未練》から《死化粧》へと、そのタイトルが示すままの内容に続く。

そして最後にデセイはグノーの「宝石の歌」を歌って、華やかにしめくくる。それは、いうまでもなく前半のシューベルトの《糸を紡ぐグレートヒェン》の、あの激しい恋慕の苦しみに照応する、希望と期待に満ちた歌。

まさしく、呼べど戻らぬ少女時代の夢を回想するように。だがこれがオペラの華やかなアリアであることを思うとき、ここには、デセイ自身が失ったもの――声と歌と、ある世界――が重ねられているのではないか、それを嘆き悲しむことをやめ、全身で受け入れ、いまの自らの舞台表現に取り込んでしまう、ひとりの芸術家の姿と歌があるのではないか。

地下鉄のなかでそう気がついて、さきほどの「宝石の歌」の歌を耳のなかで甦えらすと、身が震えるような感動がやって来た。

それにしても、全体のクライマックスを形成したビゼーの《アラブ女の告別》(プログラムにある《別れを告げるアラビアの女主人》のほうが正確な日本語訳なのだろうが、私は耳になじんだこちらを使いたい)。

この歌は、お前がいちばん愛する歌、大切な歌を五つ選べといわれたら、必ずそこに入る歌。この歌がなければ、おそらく今のような浮き草のライター稼業を選ぶことはなかったろう、大切な歌。

だのに、ナマではいい歌唱をなかなか聴けない歌。それだけに、デセイのように素晴らしく歌って、そして一夜のポイントに据えてくれるなんて、なんと素晴らしくて、嬉しいことか。心より感謝。

ホームと街を歩きながら、久々に「アデュー・ボー・ボエジャー!」の旋律とピアノの伴奏を思わず歌ってしまったので、かなり変な人と思われたこと疑いなし(笑)。

"Portraits de femmes"

モーツァルト:歌劇『フィガロの結婚』よりスザンナのアリア「とうとうその時が来た〜恋人よ、早くここへ」

シューベルト:ひめごと D719

シューベルト:若き尼 D828

シューベルト:ミニョンの歌 D877

シューベルト:ズライカⅠ D720

シューベルト:糸を紡ぐグレートヒェン D118

モーツァルト:歌劇『魔笛』よりパミーナのアリア「愛の喜びは消え」

プフィッツナー:歌曲集《古い歌》op.33

ショーソン:終わりなき歌 op.37

ビゼー:別れを告げるアラビアの女主人

ドビュッシー(ピアノ・ソロ):亜麻色の髪の乙女

ドビュッシー(ピアノ・ソロ):水の精

ドビュッシー:未練

ドビュッシー:死化粧

グノー:歌劇『ファウスト』より宝石の歌「何と美しいこの姿」

アンコール:

ドリーブ:カディスの娘たち

R.シュトラウス:僕の頭上に広げておくれ op.19-2

ドビュッシー:歌劇『ペレアスとメリザンド』第3幕より

ドリーブ:歌劇『ラクメ』より「美しい夢をくださったあなた」(アンコールの最後、こういう曲だったのか! なんという素敵な選択)

ソプラノ:ナタリー・デセイ ピアノ:フィリップ・カサール

四月二十日(木)《アラブ女の告別》と私

ビゼーの歌曲《アラブ女の告別》。ユゴーの詩に一八六六年に作曲したもの。

この曲のリズムは、宮城県民謡《斎太郎節》のエンヤートット、エンヤートットによく似ている。

私は《斎太郎節》も大好きで、とりわけ「あれはエーエ エトソーリャ」と来るところの「エトソーリャ」の響きの色の変化と節まわしが、めでたい歌のはずなのに妙にもの悲しいところがたまらない。弾力を持ったリズムと、呼吸しながらうねっていく一本の旋律。その組合せが、自分のリズムと呼吸へのこだわりの原点なのだろうと思っている。

そして《アラブ女の告別》もまた、弾むリズムと、呼吸しながら旋回する長い旋律線の組合せでできている。だから好きなのだろう。

自分がこの曲の存在を知ったのは一九八四年頃。六本木WAVEで買った、メゾのキャロリン・ワトキンソンがタン・クローネのピアノで歌ったウィグモア・ホールのライヴ盤(ETCETERA)だった。最初はまだLPだったと思う。

この歌手のことは何も知らなかった。当時の自分は「ライヴでなけりゃ意味がない」と思い込んでいたので、ライヴ録音に手を出しただけ。ビゼー、ブラームス、ドヴォルジャーク、ベルク、アイヴズにアンコールの民謡で二十二曲。

なかで一曲だけ、異様に惹きつけられた曲があった。《アラブ女の告別》。

聴いたことのない曲で、国内盤のビゼー歌曲集などには入っていない。きわめてマイナーな曲らしいのだが、そんなことが信じられないほどに惹かれた。正直なところワトキンソンの歌う他の曲は何というか響きの抜けが悪く、ピンとこなかったが、これだけはクローネの伴奏と合わせて、特別の魅力に満ちていた。

熱い砂漠、ゆらぎたつ陽炎。舞うように、祈るように、旅立つ男に別れを告げて、私たちを忘れるなと懇願するアラブ女。夢のように彼方に消えるオアシス。

ちょうどその頃、自分は大学の音楽同攻会(音楽鑑賞サークル)の仲間に声をかけられて、オペラ演出家の三谷礼二さんのお宅へうかがうようになっていた。生死の境をさまよう大病をした後の三谷さんは演出を休んで、何人かの若い女性歌手に歌の解釈を教える仕事(シンギング・デザイン、とご本人はその仕事を名付けていた)をしていた。

それまで好き勝手にレコードを聴き、好き勝手な感想を言っていた青二才にとって、そこは刺激的な場所だった。生身の大人の歌手に対しては、レコード相手のような勝手なことを言えない。言葉を探す日日があった。

ある日、ワトキンソンのLPを三谷さんのお宅に持って行った。《アラブ女の告別》を聴いてもらいたいと思ったからだ。この歌ご存じですかとたずねると、聞いたことないなあというお返事。

「自分はいい歌だと思うんですけど、聴いていただけますか?」

「うん、いいよ」

五分の長い歌が終って、きいてみた。

「よかったら、お弟子さんの誰か、うたってくれないでしょうか」

すると三谷さんはニヤッと、いたずらっぽく笑って、「た~いへんだァ」と一言だけ。

はたしてよかったのかどうかもわからないまま、そうですよね、大変ですよねと、こちらも愛想笑いをした。

それからしばらくして、お弟子さんのうちの二人がこの歌を練習していることを知った。

ただ、これだけの話。ただ、あのいたずらっぽい笑いが、こちらを認めてくれた笑いだったと気がついたときは、嬉しかった。何の拠りどころももたない、自信のかけらもない人間にとって、それがどれほど励ましになることだったか。プロの人が自分みたいな青二才の意見にも耳を傾けてくれることがあると知ったのは、心底嬉しかった。自分が音楽について書いたりすることを稼業に選ぶ、本当に最初のきっかけは、あのニヤリだったのだろうと、今は思っている。

その《アラブ女の告別》。これがとても難しい歌らしいとわかったのは、そのあと。これ一曲だけを突然変異のように蠱惑的に歌ったワトキンソンとは逆に、スペルビアやトゥーレルなど、名歌手の録音を聴いても、これだけはピンとこないことが少なくないのだ。何よりもクローネのように、エンヤートットのリズムを見事に弾ませている伴奏者はいない。

どういうわけか、八〇年代にはメゾの歌手の来日公演の曲にこれが入ることがあった。発見するたびに大いに期待したが、しかし満足できなかった。ベルガンサは当初プログラムに入れていたのに、当日変更して削除。それだけのためにチケットを買った私は腰が抜けそうになった。シュターデだったかは予定通り歌ってくれたが、むにゃむにゃした軟体動物のような歌で、よくわからなかった。

どうもこの曲は、エンヤートットの伴奏のリズムの扱いがカギらしい。楽譜のままだと全体の呼吸が窮屈になる。他の人の録音や実演を聴いて、何か変だと漠然と感じたのも、その部分の弾ませ方なのだろう。ロットの伴奏をしたグレアム・ジョンソンも素敵にひいているし、先日のデセイと組んだカサールも、なんとか折り合いをつけて美しかったが、タン・クローネの、曲と一体化したようなあのピアノは、リズムといい間の取りかたといい、声に対する切れ込みのセンスといい、別格なのだ。

こういう演奏に最初に出会うと、曲を「誤解」する。困ったもの(笑)。

三十年たって、この歌をナマで聴きたいという望みを、すっかり忘れていた。

そうして十九日、デセイのリサイタルの客席でプログラムを開いて、この歌があるのを見つけた瞬間(当初の予定から曲目が変更され、追加されたのだ)、ぐわっとフラッシュバックがおきた。

上に書いたような、自慢したくなるような思い出ばかりではない。むしろ、取り返しのつかない思い出のほうが多い。独善的に利己的に、自分勝手に行動した若造の思い出。

「もはや帰って来ないのなら、時々せめて思い出してください。

砂漠の娘たちのことを。

裸足で砂丘の上を舞う

優しい声の姉妹たちのことを」

(ユゴー 《アラブ女の告別》 岡本和子訳)

四月二十二日(土)エアチェックの世界

朝から出ずっぱりの一日。

十一時、音楽之友社にて、板倉重雄さんと宇野功芳さん一周忌の対談。

二時間弱で終って昼を食べ、NHKホールに移動して十五時からルイージ指揮のN響演奏会。ピアノのラナはちょっと苦手なタイプの音。後半のブラームスの第四番は骨のあるいい演奏だったと思うが、どういうわけか音楽に集中できず。

十八時半、東京文化会館の会議室で行なわれた日本リヒャルト・シュトラウス協会の例会を傍聴。これは面白かった。

「歴史的録音で聴くリヒャルト・シュトラウス:新企画~日本で響いたリヒャルト・シュトラウス~」

横浜国立大学准教授の津野宏さんの企画構成によるプログラムは、一九五七~六二年のさまざまな日本ライヴの、個人所蔵のエアチェック音源だけによる、ここでしか聴けない貴重な演奏ばかり。

エアチェックといっても、私などが八〇年代に安物のラジカセでやったようなものとは雲泥の差のクオリティ。テープレコーダーが恐ろしく高価な貴重品だった一九五〇年代に入手して使いこなし、それでラジオやテレビの音を録音しようとした人たちなのだから、熱意も金のかけ方も技術的な知識も、桁外れなのだ。

当日のレジュメ

当日のレジュメまず、一九五七年十一月のカラヤン&ベルリン・フィルの来日公演から、八日の名古屋公会堂での《オベロン》と《ティル》。会場ノイズを防ぐためか恐ろしくオンマイクな録りかたで、それが異常に生々しい。当時のAMは現在と違って混信を恐れなかったため、今より帯域が広いのだそう。つまりダイナミックレンジが広くて音がいい。それを無加工でオープンテープから直に(さすがにオリジナルは危険なのでコピーだそうだが)再生すると、いじって角のとれたCDの音質など問題にならない迫力で鳴る。リズムの歯切れがよくて、フレーズの句読点が明快で、当時のカラヤン&ベルリン・フィルの魅力がダイレクトに伝わる。

続いて、公演楽日の二十二日に千駄ヶ谷の東京体育館で行なわれた、N響との合同演奏による「運命」。ベルリン・フィル単独のような彫りの深い表現はできなくなるけれど、百五十人くらいの大編成とは思えないくらいにしっかりと揃っている。これもNHK本体には保存されていない音源。

休憩後、一九五九年十一月のカラヤン&ウィーン・フィル来日公演から、一日の大阪フェスティバルホールでの《ドン・ファン》。これは日比谷高校放送部の生徒、つまり当時高校生だった少年がテープ録音機とFM受信機のキットを組み立て、試験放送が始まったばかりでまだモノラルのNHKのFM放送をエアチェックしたというものだが、これまた驚きのクオリティ。

面白いのは、初めはウィーン・フィルならではの艶美な響きに酔わされるが、あまりに耽美的でリズムがもたれ、くどく感じるようになること。カラヤンに限らず、六〇年代以降のオーケストラ演奏全般に顕著になる、鈍重で呼吸感のない演奏様式がこのあたりで始まるらしい。響きが生々しくて、いまそこで演奏しているようなライヴ感が豊かなだけに、そういうことがいっそうよくわかる。

参考展示されていた当時のプログラム。左から1962年《サロメ》、1959年ウィーン・フィル、1957年ベルリン・フィル。

続いて本日の目玉である、一九六二年四月の大阪国際フェスティバルで行なわれた《サロメ》「東洋初演」の、いまわかっている範囲では唯一現存する音源。七つのヴェールの踊りのあとの最後の三十分を、テレビ放映からライン接続で音だけ録ったもの。ゴルツがサロメ、ウールがヘロデという歌手もききものだが、個人的に興味深かったのはグルリット指揮の東フィルの音。

『演奏史譚1954/55』で書いたとおり、当時の日本でその真価を理解されてはいなかったグルリットが、日本ではそれまでほとんどできなかった本場の歌手との原語上演で、しかもその本領であるはずのシュトラウスのオペラを指揮している。ピッチがかなり高く、おそらくテープの速度が速くなっていたのが残念だけれど(これはすぐ調整可能)、実にシュトラウスらしい妖しい響きが出ていたことはたしかで、断片的なSPではわからなかった、この人の実力を推測することができた。

それにしても日本リヒャルト・シュトラウス協会の例会の密度、恐るべし。

拙著に結びつく音源だったということも含めて、とにかく面白かった。六〇年代後半になれば質も量もさらに増える、恐るべき個人エアチェックの世界(カラヤンが放送後にNHKにテープを破棄させた一九六六年のベルリン・フィル来日公演も、ほぼ全部揃っていると聞いたことがある)。権利切れの音源などは、この音質のまま放送できたら面白いが…。

宣伝で恐縮だが、日経新聞の朝刊の読書欄で、『演奏史譚一九五四/五五』が紹介されていた。要点を押さえた紹介で、ありがたし。

四月二十三日(日)安宅と勧進帳

国立能楽堂で「観世九皐会別会」。

・能『三輪 白式神神楽』永島忠侈

・仕舞三種

・狂言『樋の酒』 野村萬

・能『安宅 勧進帳・瀧流』小島英明

今日は何より『安宅』が目当て。本来は昨年十月に同じ国立能楽堂で見ているはずだったのだが、開演前にロビーで山の神と大喧嘩になり、頭に来て飛び出してしまったので(ああみっともない…)、見ることができなかった。そこで今回は邪魔の入らぬよう、万全を期して独りで観能(笑)。

『安宅』は初めてだが、歌舞伎の『勧進帳』は何度も見ている。どうしても、ああ歌舞伎はここを採り入れ、ここを変えたのか、という観点で見てしまう。どちらが優れているかというよりも、江戸の大衆向けに、じつにうまく『安宅』を歌舞伎化したのが『勧進帳』なのだなと納得。

面白いことに、全体の説明的な写実性でいえば、舞台の狭い『安宅』の方がはるかに高かったりする。義経一行が関所に向う前、強力役のアイが物見に出て、遠くから関所の様子を探ることで空間の広がりを想像させるのはその典型。いま登場人物がいるのがどんな場所、景色の場面なのかを、三間四方の能舞台と橋懸とその周囲に想像させようとするのだ。

これに較べると『勧進帳』のほうが風景は完全に様式化されていて、そのぶん富樫の心情など人間と人間のドラマをわかりやすく、濃密で表情豊かに描いている。『安宅』がロングショットの客観的画面なのに対し、『勧進帳』はアップ中心の主観的画面で、背景はピントが合わずにぼけている感じ、とでもいうか。

『安宅』の義経は『船弁慶』同様に子方。護られるべき貴人。対して弁慶は、いかにも錦絵から出てきた英雄豪傑という感じの『勧進帳』よりも、智略と胆力で従者たちを束ねる有能な下士官。歌舞伎と違い山伏が九人もいるので、分隊長という雰囲気が強まるのかもしれない。

同時に、ダン!ダン!とステップを踏む勇壮な延年舞など、叡山の堂衆という弁慶の前身がより明確な印象なのは、江戸ではない上方の芸能、寺社と縁の深い芸能なのだと実感させて面白い。

こうして『安宅』を見ると、黒澤明の映画『虎の尾を踏む男達』は、エノケンの強力が活躍することといい、歌舞伎よりも能を下敷きにしている気がする。といっても昔見たきりなので、もう一度見てみなければ。

その前の狂言『樋の酒』は、一月に金春会公演で見たので二度目。前回のシテは野村万作、今回は野村萬。今日の萬の演技のほうが濃厚だったような。

四月二十九日(土)狂言の会

今日は国立能楽堂で「狂言の会」。その名のとおり狂言ばかり三作。

・狂言『二人袴(ふたりばかま)』野村万作(和泉流)

・狂言『咲嘩(さっか)』野村萬(和泉流)

・狂言『首引(くびひき)』山本東次郎(大蔵流)

「家・世代を越えて」とあって、各流派重鎮のシテを中堅と若手が囲む。どれも面白く、作風の違いも刺激的だった。

まず和泉流の野村兄弟の二本は、これは太郎冠者が活躍する、典型的な狂言。

それに対して、鎮西八郎為朝と鬼たちの力比べを描く大蔵流の『首引』は、能のパロディという感じで雰囲気が違う。太郎冠者は出てこず、英雄と鬼しかでてこない。もちろん演者は全員が狂言方なのだけれど、善竹隆平が涼やかな声と容姿で演じた為朝はいかにも能のワキ方のようだし、山本東次郎が鬼の面をつけて演じた親鬼は、能のシテ方のよう。

実際、この二人は笑いをとるようなことをせず、滑稽なことをしていかにも狂言方らしいのは、姫鬼(鬼の姫)の善竹隆司と、鬼の眷属の五人のみ。ひょっとしたら戦国時代までは、為朝は能の一座のワキ方が、親鬼はシテ方が自らの役柄のパロディのように演じて楽しませていたのではないか、などと妄想。

しかしそういうことは、江戸時代以後は不可能になった。

江戸幕府は能楽師に俸祿を与えて身分と生活を安定させたが、これは封建制のシステムに則ったものだから、俸祿は人ではなく家に対して与えられる。シテ、ワキ、狂言、囃子の四つの役目に各家が明確に分離され、それぞれを兼ねるようなことは許されなくなった。

この分離は現在の家元制度でも厳格に継承されている。家元制度が能楽の伝統を護っているのだろうけれど、よくもわるくもダイナミズムを奪っているのも、おそらく間違いない。狂言方は、狂言の作品のなかではさまざまな役割を演じわけられるが、能そのもののシテやワキを兼務することはできない。ただパロディの世界でだけということを、あらためて笑いのうちに感じさせてくれた舞台。

こうした伝統芸能のありかたは、現代の日本人のクラシック観にも、いまだ大きな影響を及ぼしているように、能を観るようになってから、いっそう強く実感するようになった。

それからここでの為朝(鎮西ゆかりの者、としか名乗っていないが、とくればすなわち鎮西八郎為朝のことだというのは自明のことらしい。これも狂言なりの「忖度」なのか)は、歴史上の人物というよりも、典型的な強力無双の豪傑。お伽話から歌舞伎にいたる豪傑物の主人公の、原型のような存在。

能の『大江山』のパロディで、「鬼神に横道なきものを」という詞が出たのも面白かった。鬼は詐術を用いない。この言葉は『羽衣』の有名な「いや疑いは人間にあり、天に偽りなきものを」と対をなすことが、漫画『花よりも花の如く』に出てくる。鬼神も天人もしないような詐術を用いて得意になるのは人間ばかりという、中世の人間観の面白さ。

五月一日(月)拙著のラジオ番組(一)

ミュージックバードのザ・クラシックで六月に放送される「『演奏史譚1954/55』を聴く」二回分の収録。鈴木淳史さんを聞き役にお招きして、自分の本の話をべらべらと性懲りもなくしゃべった。

偶然にも二人のシャツの色が本と同じ赤と黒(笑)。鈴木さんはさすがに行間まで読みが深く、話しやすい。本には書ききれなかった逸話やら、トリビアやらをたっぷり。珍しめのディスクの紹介とあわせ、既にお読みくださった方には、よりディープな世界をお楽しみいただける内容だと思う。

ところで鈴木さんから、巻末に年表があれば、もっとわかりやすかったのではとアドヴァイスをいただく。

なるほどと思い、載せきれなかったディスクの紹介とあわせ、「はんぶるオンライン」での対応を考えることにする。でも年表が載るまでまた七年かかるかもと言ったら、鈴木さん笑っていた。

「ウィークエンド・スペシャル」の枠で、六月十八日と二十五日の日曜日、十九~二十三時予定。十八日が一九五四年篇、二十五日が一九五五年篇。翌週土曜昼の再放送もあり。

五月三日(水)拙著のラジオ番組(二)

アルテス・パブリッシングがやっているラジオ番組「ミュージックブックカフェ」にお招きいただき、一昨日に引き続いて『演奏史譚1954/55』について性懲りもなく語る。

http://www.musicbookcafe.jp/2017/05/6-201743.html?m=1

以下はナビゲーターの女子大生(!)ほのかさんのブログにあった言葉。

「小説でもなければ辞典でもない、教材というにも違う

そもそも演奏史譚という言葉も聞き慣れない

どう読み進めて行ったら良いのかも分からない」

そりゃそうだ(笑)。

書き手の人柄を反映して、とても不親切な本なのだろう。

自分の読みたいものを中から勝手に持ってって読んでください、という本なのかもなと、いろいろな方の感想をうかがっているうちに、自分でも気がつきつつある。

五月六日(土)イスラエルの王

今日はラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017のクラシック・ソムリエカウンターをつとめたあと(いらしてくださった方ありがとうございました)、オネゲルの《ダヴィデ王》を聴く。

中身に加え、公演番号が343。第三四三海軍航空隊「剣部隊」と同じナンバーということで、きっと何かいいことがあると思っていた(バカ)。

《ダヴィデ王》は日本での上演機会の少ない作品で、知人によると二十七年前の一九九〇年十&十一月の山田一雄指揮新日本フィル以来ではないかという。自分は見ていないが、実相寺昭雄演出の舞台版(セミステージ?)だったという。

いきなり昔話だけれど、私は一度だけ実相寺さんとお話をさせてもらったことがある。二〇〇四年の新国立劇場、キース・ウォーナー演出の《神々の黄昏》幕間のロビー。第一幕の音楽と照明のキッカケがばっちり合っていたという話になり、実相寺さんが「今はいい機械があるから、合わせるの簡単らしいんだよ」と言ったので、私が「でもヤマカズさんならそれでもダメかもしれませんね」と軽口をたたいたら、とても嬉しそうに、少し困ったように、そして懐かしそうに、笑ったのだった。

その何年も前に私は三谷さんから、ヤマカズのオペラ指揮がいかにものすごいものだったか(振りまちがえて倍テンポで出てしまい、照明係に地獄の苦しみを味合わせたりする)を聞いていたので、それで思わず口に出しただけなのだったが、三谷さんがヤマカズを語るときとそっくりの嬉しそうな笑顔を実相寺さんがしたのが、印象的だった。

オペラに情熱を燃やした二人の演出家が、ともにヤマカズが大好きでたまらないらしいというのが、なんだかとっても嬉しかったのだ。

さて、そのヤマカズ&実相寺コンビ以来の《ダヴィデ王》。今回は一般的な二管編成の交響的詩篇版ではなく、その二年前の初演時の劇音楽版、十七人編成(管主体で弦はコントラバス一本だけ)によるもの。合唱も三十人ほど。近年のヨーロッパではこのヴァージョンの上演が増えているようで、CDも既にいくつか出ている。

本来の戯曲の代りに、交響的詩篇と名付けて演奏会用オラトリオにしたときに加えたナレーションを用いているので、オネゲルが意図しなかった折衷版ということになるが、何はともあれその「すばしっこさ」が私は好き。大オーケストラからアンサンブル合奏へという、現代のヨーロッパ演奏界の潮流に則ったもの。

基本的には劇音楽をつないだだけだから、ストーリーは飛び飛びでわかりにくいが、大規模な劇音楽をオラトリオにまとめるのは、ドビュッシーの《聖セバスティアンの殉教》のアンゲルブレシュト版が模倣しているし、映画音楽を元にしたプロコフィエフの《アレクサンドル・ネフスキー》にも通じる方法。戯曲や映画と大規模音楽を組み合わせた、二十世紀的な総合芸術の落とし子。

物語はイスラエルのダヴィデ王の一代記。若き英雄として登場し、神の恩寵を失った前王を放伐して王となるが、臣下の妻に横恋慕して臣下を死に追いやり、奪う。それによる神の罰。王子たちの内紛と叛乱。これを鎮圧して神殿を築き、息子ソロモンに王位を譲って永眠。

いつかあらわれるメシアを待望して、偉大さと矮小さを併せ持つ人間の王が、そのための地ならしをしているというユダヤ教的歴史観が面白かった。壮麗な合唱。いつか来る輝かしき未来のために、過去と現在がある。

これがキリスト教だと、メシアすなわちキリストは、イエスとして二千年前にいったん出現している。この《ダヴィデ王》の場合も、メシアすなわちイエスとみなす、キリスト教的な歴史観によるのは疑いない。過去がより新しい過去に期待するという歴史観。イエスをたたえるオラトリオとしての役割も担っている。

しかし地上のイエスは死に、復活して天に昇った。その後の為政者も民衆も、やはりずっと迷い続けている。待ち遠しいのは最後の審判。キリスト教の歴史の流れは複雑。

さらにそこにイスラム教の歴史観が加わると、これはもう私の理解を超えているが、それを考えないと、二十一世紀にならない気がする。

五月十一日(木)~十八日(木)入院

我が巣のベッドから見える風景。隣は何をする人ぞ。

我が巣のベッドから見える風景。隣は何をする人ぞ。一週間さる病院(猿の病院ではない。お約束)に入院。

とはいえ急病ではなく、副鼻腔炎の手術のため。昨年秋に一過性全健忘で入院した際、種種の検査をした副産物で右頬に膿がたまっていることが発覚し、投薬したが治らないので手術となったもの。

私ぐらいの世代の方は、副鼻腔炎の手術というと世にも恐ろしいアレ(とてもここに書く気にならない…)を思い浮かべられると思うが、今は内視鏡で鼻の穴から手術できるので、あんなのではなくて傷は小さい。入院翌日の十二日に手術して、おかげさまで予後の経過順調で、その六日後の朝に退院。

昨年秋に一晩だけ人生初の入院を体験したが、本格的な手術と入院は初めて。

前回驚いたのが、いまの病室では大部屋(四人部屋)でもカーテンを完全に閉めて、一人一人が閉じこもって生活できること。昔は治療や着替えのときなど以外は許してもらえず、看護婦さんにすぐ開け放されてしまったものだが、今は閉め切りが許され、看護師さんが声をかけてからカーテンの中に入ってくる。現代の生活感覚では、むき出しではストレスが大きくてあまりにも落ち着かない。当然といえば当然の変化。

だから、みな朝から晩までカーテンの仕切りの中に閉じこもっている。私などは窓際ではなく廊下側だったので、壁以外の三方がカーテン。ここにいる限り、外界がどんな天気なのか、どんな気候なのかまったくわからないまま、温度も湿度も管理された快適な環境。時計をみなければ、時刻さえわからない。

何というか、巣に入って暮らしているような。同時に、ネットカフェのブースみたいでもある。みんなスマホなりノートPCなり持ち込んで、ネットを通じて病院の外とつながっているし。

視覚的には隔離されているとはいえ薄いカーテン一枚だけだから、会話や物音は丸聞え。音だけは仕切られておらず、耳だけは周囲とつながっている。しかし患者相互の会話は巣の外で顔を合わせたときだけなので、口は周囲とはつながっていない。しかもなるべく互いに遭遇しないように、他人の動静をうかがいつつ出入りしている。

面白いのは、それだけに聴覚面での大部屋のマナーが形成されること。つまりしだいに息を殺して、互いに気配を絶っているような生活になる。

高齢の方は、巣の中で独り言を口にすることが入院当初にありがちなのだが、二日目、三日目と日が経つにつれて小さくなり、ついにはもらさなくなる。初日に盛大ないびきをかいていた人も、数日後には人の迷惑にならない程度に小さくなった。

他人の出す音を聴く、ということを生業にしている人間にとっては、とても興味深い環境だった(笑)。

さらにいうと、プライバシー保護のために各病室の入り口の名札なども今は外されている。隣人たちの名前は自己紹介したときか、看護師か医師が相手に話しかけるときしかわからない。さまざまな点で、聴くことが重要な生活。

そのなかで、消灯起床と三食の食事、毎朝の診察くらいが一日のメリハリ。夜九時消灯で朝六時起床、八、十二、十八時に食事というサイクルで、外界とは切り離された時間感覚。夜九時過ぎには明かりが消えて、看護師さんがくると死んだふり。病院だと運動不足なので目が変にさえる。食事の量は健康的でよいのだが、寝ているだけなので適度な運動が難しい。

今回の入院でネット環境をスマホに限定してみてよくわかったのは、

・バッテリーがとにかく早く減ること

・小画面でも見やすい、短く単純な情報だけに頼りたくなって、知識の視野が、浅く狭くなること

・ボタンを簡単に押しまちがえること

記念に夕飯だけ毎日撮影した。しかし入院にそなえてスマホを買い換えたら、カメラの性能があがったせいか素人の腕をごまかしてくれなくなって、正直に下手に写る。

なので、まずそうに見えるのはカメラマンの腕が悪いため。今時の病院食はとてもうまくつくられていて、工夫をこらして味付けをし、飽きないように献立に変化をつけている。それも今回の驚き。さすが慶応。早稲田がいつか病院つくっても、こういう感じには絶対できないだろうと思う(笑)。

5/11 入院日の夜、手術前夜の夕食。かやくごはん。嫌味なく、薄味だけど不足はない、絶妙の味加減。ともあれ明日はまったく食べられないので、最後の晩餐。暗いのはその気分が反映したからではなく、写真が下手だから。

5/13 手術翌日。朝に点滴がとれて、普通の食事に復帰。コロッケ。サラダにつけられたレモンにかじりついてビタミンCをとるのが気持ちよし。手前がベッド側で、横長ではなく縦長に皿をおいて食べる。最初は戸惑ったが数日後には慣れた。

5/14 グリーンピース入り御飯はものすごく久しぶりで、とても懐かしい。奥の小鉢はカボチャ。

5/15 奥はたまごどうふ。この日の昼はライスカレーだった(カレーライスではなく、こう呼びたくなる感じ)。

5/16 豚肉のソテー。味噌汁の代りにオレンジ。ライティングも少しずつ慣れてきた。写真はないが、この日の昼は天ぷらそば。麺がのびないように汁を別にして運ばれてきた。このように昼のメニューの方が趣向をこらし、夜は定食系。

5/17 退院前日。これは病院食ではない。夕食を止めてもらい、上階のレストランでハンバーグ。さすがに美味。入院生活最後の晩餐。

5/17 上階のレストランから、南に建設中の国立競技場。十月に入院したときは更地同然だったが、さすがに急ピッチで進んでいるよう。十七時半くらいなのでまだ明るい。

五月十九日(金)オーケストレーション

退院翌日の今日から、コンサート通いに復帰。ただし最初となるはずだったハクジュホールの藤木大地の《詩人の恋》は、思わぬことで手筈が狂い、行けなくなって残念。

そのため、その夜の東京芸術劇場でのロジェストヴェンスキー指揮のバルチック艦隊、じゃない(お約束)読売日本交響楽団によるブルックナーの交響曲第五番(シャルク版)が、六日の《ダヴィデ王》以来、二週間ぶりの実音体験に。

初めてナマで聴くシャルク版、本当に妙なものだった。濃厚、艶麗、コーダのバンダ追加だけでなく、全編にわたってオーケストレーションをワーグナー風にいじくり回した、「リ・オーケストレーティッド」とでもいうべきアレンジ。

それをまたロジェストヴェンスキーが激遅のテンポで克明に音にしていくものだから、ブルックナーに詳しくない私などでさえ、そこらじゅうで聞いたことのない響きがしていることがよくわかる。

クナッパーツブッシュの録音では、ここまで変だとは気がつかなかった。というより、こんなアレンジを「まるで息を吐くように」自然に鳴らしてみせたクナというのは、やはりあらゆる意味で尋常な人ではないのだろうと、逆に納得。

「逆に納得」といえば、このシャルク版は、あのヴェンツァーゴによる室内オーケストラ盤と、まさにコインの裏表なのかもということも納得。

ある種の人々にとっては、この曲のオリジナルのオーケストレーションは、作品の規模と構成に較べて、シンプルに過ぎるのかもしれない。そこで、後期ロマン派風に肥大させて書き直したのがシャルクであり、元のオーケストレーションに相応の、適切な響きを求めて弦の人数を減らしたのが、ヴェンツァーゴなのではないか。

コーダで鳴り響く追加のバンダ十一人の壮麗な響きも、解説の金子健志さんが書かれている通り、こうやりたくなるのもわかる気がする。最初から最後列に待機させ、起立させて吹かせた効果は目からも耳からも絶大(カンブルランなら、上のオルガン席の脇に演奏直前におもむろに整列させ、高低差をさらに強調してみせたかも、などとも考えた)。

そこで思い出したのが、昔某メーカーが発売しようとして解説を依頼されてサンプル盤をもらった、『オペラと第三帝国』というDVD(権利関係で何かあったらしくて発売中止)のなかに入っていたニュース映像。

ヒトラー誕生日の野外の式典で、国防軍の兵士が大挙して整列する中、ヒトラーがあの特別製の六輪ベンツに乗って登場、正面の式典会場に到着して降車、席に着くまでの映像なのだが、ニュースはそこにこの曲のコーダを重ねていて、これが効果満点だったのだ。

とりわけ、降車後に席に着くまでのヒトラーのしゃっちょこばった動きに、最後のジャン、ジャン、…ジャッゾン!という数音を見事にシンクロさせているのが凄かった。

これを見たとき、ナチスにとってはブルックナーもワーグナー同様の御用音楽なのだと、妙に腑に落ちたものだった。いま思い出すと、あのコーダの響きはこれ見よがしなまでに壮麗だった(それがまた映像にぴったりだった)から、シャルク版だったのかも知れない。

ハースの原典版運動の背景の一つに、ユダヤ人による歪曲から「ドイツ人」ブルックナーのオリジナルを取り戻すという意味でナチズムがからんでいたことは知られているが、この場合はそれが逆に利用されていたとしたら面白い。いまはどこかの山に潜っていて見つからないけれど、折を見て確認するつもり。

ロジェストヴェンスキーに話を戻すと終演後、「だるまさんが転んだ」状態の沈黙に一瞬なりかけたのに、指揮者自らが楽譜をバンと嬉しそうに叩いて、ホールの呪縛を解いてしまったのは愉快。

そういえばこの人、初来日は一九五七年のレニングラード・バレエ団の指揮者としてだったと何かで読んだから、今年は来日六十周年なのではないか。現役の一流指揮者では最古の来日経験かも。

ここからは私事になるけれど、『演奏史譚1954/55』を書きながら私が目指したものを、今になって言葉にしてみると、「史実をオーケストレーションする」ことだった。

演奏史譚の「史譚」というのは、私の場合は、歴史をオーケストレーションしてシンフォニックなものにする作業。

史実を改変することはできない。時間の流れもいじることはできない。捏造したエピソードや台詞を加えることもできない。善悪を勝手に判断することもできない。

一つの史実は、いわばピアノスコアのようなもの。これに実際の録音や、別の場所で起きていたことや、他の証言、互いに矛盾する報告など、バラバラになった無数の史実を織り合わせ、ハーモニーや対位法にしていけば、明暗濃淡の厚みや色彩が出て、幅と奥行と深さという立体感をもつ、交響体となっていくはず。

一つの話のなかでそれを試みたのが、第四十六話「二つのベルリン、一つのウィーン」だった。ベルリンとウィーン、東と西、人と人。さまざまなコントラスト。五四年の吉田、五五年の山根、五六年の竹山、時期の異なる三人のベルリン体験が重なったり、複数の材料を詰めこんで書いた。

うまくいったかどうかはわからないけれど、ともあれそれが目標だった。これは、なぜかいままで二回のラジオ番組でしゃべりそこねたこと。

ロジェストヴェンスキー指揮でシャルクが「しでかしたこと」を聴きながら、私が「しでかそうとしたこと」を再確認していけたのも、個人的には得難い時間だった。

帰宅。夜九時過ぎには照明が消え、運動不足でそんな時刻には眠れず――病棟を散歩するくらいしかできないのが、病院生活の弱点だ――看護師さんが回ってくると死んだふりをするという生活を昨日までしていたので、深夜一時過ぎに明かりを皓々とつけて遊んでいられるなんて、いたずらをする子供のようなワクワク感がある。

ところで今日はライター稼業の新たなステージになるかも知れない、あるお誘いが舞い込んできた。

自分の人生の節目となるように、もっといえば「しのび草」になるように書いてきた本がようやく出て、そして人生初の手術から退院してきたところに、そういう話が来るというのも、面白い潮目。「ときはいま」、か?

これはもう少し思案。

五月二十一日(日)真の狙いとは

朝日新聞の朝刊に『演奏史譚1954/55』が紹介されていると、中川右介さんに教えていただく。素直に嬉しい。「ラジオ番組の選曲・解説者で音楽批評家」という紹介のされ方は新鮮(笑)。

また、『音楽の友』六月号では、巻末十九頁(後ろから数える部分なのでこのような数字に)に、相場ひろさんが書評を書いてくださっている。

相場さんが「おそらくは本書の真の狙いではなかろうか」と推測してくださった部分、作者の私も思わず「ニヤリ」。それが何かは、ぜひ店頭で。

五月二十五日(木)聖母と女御

写真はセントエルモの火…ではなくて曇天の夜空に屹立して輝く、東京カテドラル聖マリア大聖堂の尖塔の十字架。

二十四日はここで、古楽アンサンブル「コントラポント」によるモンテヴェルディの《聖母の夕べの祈り》。合唱十二人、管弦楽十四人。美しく、変化を工夫した多彩な演奏。三月のミサ《イン・イロ・テンポレ》とはまったく異なる、華やかな音楽。

我田引水だけれども、『演奏史譚1954/55』十五話「モンテヴェルディ事始」で吉田秀和を驚倒させたのは、ローマの現代音楽祭で演奏された、この作品のマニフィカトだった。

アメリカの資本主義は、ソ連の社会主義と対極的なようで一面では似ていて、そのなかにあるクラシック音楽は十九世紀を中心とする産業革命以後の百五十年ほどのあいだに成立した「常識」に安住しがちで、その先もその前も、考えたがらない。それぞれに単純な進歩史観に拠っているからである。

吉田は西欧に到着して初めて、長大な歳月の歴史の蓄積(不変と転変)と、そのなかで今と未来をみようとする、豊かで力強い歴史意識をもった街と人々の存在に出会う。

それまでほとんど知らないに等しかったモンテヴェルディの音楽との遭遇はその端緒であり、「ぼくの精神はこれを聞く前にもってなかった拡がりを増し、今後来るものに対する新しい触覚を拓かれたような気がした位」の「体験」だったという。

モダン楽器のためにアレンジされた、六十三年前のその演奏が、現代のピリオド楽器の演奏(吉田がその二か月後に見た、アーノンクールたちによる《オルフェオ》を源流の一つとするもの)とかなり異なったものであることは、同時期のカンテッリ指揮のライヴ二種を聴けば、想像できる。しかしそれでも、根本にある一六一〇年出版の作品は不変。

続いて二十五日は国立能楽堂五月企画公演。

・新作狂言『ふろしき』茂山七五三

・能『綾鼓』香川靖嗣(喜多流)

「新作から古典―男心の内側へ―」というテーマ。『ふろしき』は古典落語を原作として一九九七年に初演された新作狂言。『綾鼓』も宝生流版を原作に一九五二年に初演された新作能。ともに古典から生まれた新作で、上演を重ねて自らも古典となりつつあるもの。

喜多流『綾鼓』は、十五世宗家の喜多実が国語学者の土岐善麿の協力を得てつくったもの。物語の大筋は一緒だが詞章は大きく改変され、心理描写などはかなりモダン。

同じ国立能楽堂公演で一月三十日に浅見真州がシテを演じた観世流の複曲版をみたばかりなので、両者の相違がとても面白かった。

まず違うのが、綾の鼓が架けられた桂の木の作り物の位置。観世版では舞台の奥の大小前のところにあったのに、喜多版は手前の正先のところにある(宝生版も同様らしい)。手前にあることで、老人と女御のドラマはすべて綾の鼓を介して、その向うで展開されることになる。

そして、観世版と喜多版では、かなり視点が異なる。

観世版は、老人からみたドラマのように私には感じられた。片思いした老人の身勝手な妄想による夢の中の復讐劇、ストーカー劇。二月一日付の日記に私はこう書いている。

「現実の老人は死んではいないのではないか。死なずに、夢のなかで悪鬼羅刹の力を得て、片思いの相手に復讐する場面を妄想して、自らを慰める。まさしく中二病的な、大人げない夢。

その虚しさを覚って、明日を生きられるかどうかは、老人次第。

シューベルトの歌曲集《美しき水車小屋の娘》の主人公が、死んで川の底に沈む自らの姿を夢想して、恋を葬るように(自分は、あの主人公も死んでないと思っている)」

ところが喜多版では、視点はあくまで女御の側にある。悪意がどこまであったのかどうかわからないが、ともかく結果として老人の純情を玩び、プライドを傷つけて自殺に追い込んだ。その自責の念が見させる悪夢。

彼女の行為の象徴として、その罪の意識の象徴として、木の上の綾の鼓が、舞台正面ですべてを見下ろしている。

金箔が貼られた鼓は、秋の満月のようでもあり、また、観客の姿を映す鏡のようにも思えた。罪の意識は、我々のなかにも何らかの形で存在する。

そして観世版だと、悪鬼と化した老人が、鳴らせるものならさあ鳴らしてみせろと女御に叩かせるリアルな仕種が復讐のクライマックスだったのだが、喜多版では女御が追われて池の周りを逃げ回り隠れて、裳裾をかき乱したあられもない姿で池の岸辺の泥に倒れ伏す場面がクライマックスになる(もちろん能だから、その場面はリアリズムではなく、様式化された仕種を詞によって膨らませて、観客に想像させる)。

「因果はめぐる桂の池の、かなたに逃れこなたに隠れて、あら悲しや恐ろしやと、行方も波の裳裾さへ、乱れ乱れてうたかたの、哀れ岸辺に伏し給へば」

そうして、おびえきった女御が倒れたまま老人をうかがうと、「笞を振り上げ振り返り、また音もなく失せにけり」。ここでシテは橋懸の中程まで出て、忘れるなとばかりに振り返ってから、やっと去っていく。ここで観客の視点は、女御のそれそのものになる。

最近あった、痴漢を疑われた男性が線路に飛び降りて自殺したという事件を連想した。真相はわからないが、被害者の女性は痴漢被害を必死で訴えただけであって、相手を陥れる、玩ぶつもりなどは毛頭なかったろう。その点で女御とまったく違うことは、想像がつく。

だが、相手に死なれたという事実が、これから彼女を苛み、苦しめるのは、悲しいことに避けられないだろう。

人間が他者に対して心理的優位に立つときに生じる、心の歪み。その醜さ。それは攻守ところを変えつつ、どちらの側にも起こる。

六百五十年前の十四世紀に生まれたと思しき古典が、さまざまな解釈と連想を交えつつ、生き続けていく。

モンテヴェルディと世阿弥。歴史の蓄積。不変と転変。歴史を意識する意味。

ところで喜多版『綾鼓』、シテの香川靖嗣だけでなく後見に塩津哲生、地頭に友枝昭世と、この作品を生みだした喜多実の高弟三人が揃っているのも壮観だった。今の喜多流は宗家不在で、高弟たちが職分会として合議制で取り仕切っているらしい。その精神的中心である故喜多実の、遺産としての作品なのか。

追加。国立能楽堂のプログラムをみていたら、「土岐善麿と新作能―〈綾鼓〉を中心に」という三浦裕子の文章に、喜多実が普段は嫌っていた写実的な型を新作能では好んでやったのを高弟たちが証言していること、さらに「后が池のほとりに無惨にうちひしがれて倒れ伏し、それを月光が隈もなく照らしだしている鬼気迫る舞台面は、原作にはない」という喜多実自身の言葉が引用されている。

やはりあの作り物の綾の鼓は、最後には人間の業を皓々と照らしだす満月にも見立てられていたのだ。

そういえば、終演後に作り物が後見によって橋懸から片づけられるときに、シテが打つ側の皮が綾になっているのが初めて見えた。上演中は客席とは反対側になるので、まったく見えなかった。隠されたリアリズム。そして客席側の皮は金箔。照らし出し、映し出すもの。

五月二十七日(土)しのび草には

入院中に読んだ本と、今日買った本。

まずは太田牛一著、榊山潤訳の『現代語訳 信長公記(全)』(ちくま学芸文庫)。かつては信長研究の基本的文献だった小瀬甫庵の信長記は、近年は小説的創作と脚色が多すぎるとされ、信長の家臣で同時代人だった太田牛一の信長公記の方が史実に忠実とされる。

いちばんわかりやすいのは、桶狭間の戦いが甫庵の書くようなドラマチックな迂回奇襲戦ではなく、正面から小勢でぶつかっていったらなぜか義元を討ち取ることができて、大軍に勝ってしまったという、勝因不明の戦いであることを素直に書いていること。

信長公記に興味を抱いたのは藤本正行の『信長の戦争』がきっかけだった。信長公記を素直に読むことで、桶狭間の戦いが迂回奇襲戦ではない可能性が高いことを、教えてくれたのである。

それまでは、甫庵信長記の痛快な記述を鵜呑みにして、桶狭間も義経の鵯越同様の(あちらもかなり怪しいが)迂回奇襲の勝利だと私は信じていた。プロである陸軍参謀本部までそう信じたために日本軍独特の迂回奇襲癖が始まり、それで大損害を出し続けた(何度失敗しても馬鹿の一つ覚えの如く、戦況も無視して必ず後ろに回り込もうとするので、相手の英軍は不思議でならなかったときいたことがある)のだから、作り話が生んだ弊害といっていい。そして戦後も断絶することなく、小説などで広められ続けた。

これは「持たざる国」日本が世界と戦うにはどうするかと考え続けて、それには迂回奇襲戦しかないと信じた、近代日本の宿痾なのだろう。この「常識」に疑問を呈した藤本の功績は大きい。誰もが納得しやすい通説、物語こそ、実はとても安易で危険なものだと教えてくれた。

榊山本は三十七年前の訳なので、解釈が『信長記』寄りになるなど、現代では問題があることが解説で指摘されているが、とりあえず一度読みたかった。中世的な因果応報論を除くと、余計な解釈をせずに事実を坦々と書いていく姿勢が心地よし。

いまの自分の興味でいうと、足利義昭も室町将軍のキマリとして観世の能を好むこととか、信長は能よりも幸若舞を好んだらしいとか、そうした点も面白い。「人間五十年」という有名な幸若舞の一節も、武田信玄が甲府を訪れた清洲の僧からきいた信長の日常として登場する。

そして、その一節とともに好んだ小歌の、「死のふは一定、しのび草には何をしよぞ、一定語りをこすよの」。どういうふうに歌うんだと信玄が興味を抱き、僧に無理やり歌わせたという場面、人の風景として面白い。

次は大学のサークルの後輩、先崎綜一さんの小説『フクシノヒト こちら福祉課保護係』(文芸社文庫NEO)。区役所の福祉課保護係につとめる若者が主人公。弱者の生活保護申請を無下に断るばかりが福祉課の仕事ではなく、 きちんと働いていることがよくわかる、事実を元にした小説。

一週間入院して、医療に携わるすべての人々のお世話になりっぱなしだったので、かれらの献身的な姿勢と職業選択の信念の崇高さに、あらためて敬服した。福祉の現場の人たちも同じにちがいないと実感しながら読んだ。おススメ。

次は今日買った本。中岡俊哉著の『世界怪奇スリラー全集(3) 世界のウルトラ怪事件』(秋田書店)。

昨日の投稿で「セントエルモの火」と書いたところ、この言葉とくれば中岡俊哉だろうと連想が飛び、小学生時代にむさぼり読んだこの本を、再び読みたくなった。

この本はなぜか小学校の図書館ではなく、教室備え付けの学級文庫にあったので、毎日毎日、何かといえば同級生と読みちらしていた記憶がある。なんたってこの表紙の、妙な白い人影が気味悪かった(絵は木村正志。石原豪人だと思っていたら違っていた)。

右側はシリーズの概要。残念ながらセントエルモの火はこの刊ではなかったようで、真樹日佐夫(梶原一騎の弟)著の『世界の謎と恐怖』か、それとも中岡の『世界の怪奇スリラー』か。巨匠南山宏の『世界の円盤ミステリー』も合わせ、他の巻ももう一度読みたくなってきた……。

これは「恐怖のこの奇病」の章にある、「笑死病」。この挿絵を見ながら、友達とゲラゲラ笑っていた記憶がある。八十四頁という頁数まで憶えているから、よほどみんな好きだったのにちがいない。象皮病の存在も、この本を通じて存在を知った。

児童書はその性質上美品が少なくて、二束三文かバカ高いかのどちらかになりがちだけれど、これは一九六八年初版の函付でこれだけきれいなので、千九百九十九円でも充分にお釣りがきた感じ。

五月二十九日(月)大岡昇平これにあり

私事で恐縮だが、「週刊読書人」五月二十六日号に小宮正安さんの『演奏史譚1954/55』の書評が掲載された。

http://dokushojin.com/article.html?i=1424

小宮さんに書いていただけるなんて名誉なこと。一九五四年と五五年の二年間のさまざまな特徴を端的にまとめ、二年間という「ミクロな視点」に「マクロな視点」を含めようとしたことを指摘してくださっているあたり、さすがの鋭さ。

存在を知って電子版で「週刊読書人」をさっそく買い、やっぱり紙版も欲しくなってサイトに注文。著者って、本当にまごうかたなき親馬鹿ちゃんりんだと、つくづく思いつつ(笑)

小宮さんの評は、ネットでも全文が読める。この文が嬉しいのは『しかも海外渡航が困難だった当時、欧米に渡り、文字通り「本場」のクラシック音楽をつぶさに体験することとなる大岡昇平、吉田秀和、山根銀二といった評論家の著述が随所に挿入されるのもユニークだ』と、大岡昇平の名前を出してくれた、それも先頭に出してくれた、こと。

本書のなかで大岡には、はっきり言って道化の役をお願いしてしまっているのだが、それが可能なのは、この人が自分をさらけ出しているからこそ。評論家というのは教養人、知識人として、どうしても鎧を着ている部分があるが、この人は文学者だから、やり方が違う(もちろん、さらけ出すことの効果も計算づくだろうことは疑いないが)。

この姿勢と、当時の日本人としては耐えがたいほどに屈辱的な体験である捕虜体験が関わっているのかどうかは、大岡論を展開するような余裕がなくて省いてしまった。戦後は日本全体が捕虜のような心理状態だったとはいえ、戦闘中に捕虜になったという屈辱感とは、次元が異なるはずなのだ。

(いま考えると、第八話の「リリー・クラウスと『戦場のメリークリスマス』」に大岡の捕虜話を組み合わせられたかも知れないが、長さ的に無理がある)

六月三日(土)永遠にして女性的な

東京勝手にツィクルス、オラトリオ。

大規模声楽曲の歴史を俯瞰する十一日間四回の演奏会。会場も主催者も違う四つが勝手につながる四部作。

五月二十四日 モンテヴェルディ《聖母の夕べの祈り》 コントラポント 東京カテドラル

五月二十七日 ワーグナー《ラインの黄金》 インキネン&日本フィル 東京文化会館

六月二日 ハイドン《天地創造》 鈴木秀美&新日本フィル すみだトリフォニー

六月三日 マーラー《千人の交響曲》 山田和樹&日本フィル オーチャード

一六一〇年出版のモンテヴェルディと一九一〇年初演のマーラーの時間差はちょうど三百年。どちらも西洋音楽史の通過点に過ぎないけれど、管弦楽付大規模声楽曲の歴史に限れば、ほぼ始まりと終わりにあるといえなくもない。

両者の構成が意外に似ていることが、今回の発見。どちらも前半は三位一体の神を讃え、後半は聖母マリアを讃えているのだ。

父性原理の前者に対し、後者はキリスト教が北方のヨーロッパへ伝播していく過程で、とりいれられたものと考えられている。処女なのに懐胎するという奇跡により、エバの原罪を超越して聖性を獲得する、凄まじいアクロバット。

前半と後半の違いは、マーラーにおいて激烈に強調される。前半はカトリック的なラテン語の賛美歌を極限的に肥大させたもの。後半はゲーテのドイツ語詩を用い、ベルリオーズ風の劇的交響曲を拡大した、脱カトリック的な音楽。相異なるものを音楽の力で止揚してみせようという、壮大な実験。

豊かな実験精神はモンテヴェルディですでに発芽しているのだけれど、三百年の道のりは遠い。ラテン語からドイツ語へ。演奏者は三十人弱から数百人へ。そして教会を出てコンサートホールへ。

その間にあるのがヘンデルの英語オラトリオであり、それをドイツ風に受け継いだのがハイドン。コンサートホールに響く、市民社会のオラトリオ。合唱は中間的な六十人。

教会でピリオド楽器を用いたモンテヴェルディ、モダン楽器をピリオド風にひいたハイドン、完全なモダン楽器のマーラーと、演奏スタイルが時代に応じて変遷したのもよし。

《天地創造》は「創世記」がテーマながら、歌詞は聖書そのものではなく、ミルトンの『失楽園』も採り入れた自由なもの。最後の場面、愛を誓うアダムとエヴァに、天使ウリエルは歌いかける。

これからもずっと幸せでいるがよい。

持つべき以上のものを望んだり、

知るべき以上を知ろうとする、

誤った妄想に駈られない限りは。

(プログラムの三ヶ尻正訳から)

しかしこの二人が何をしでかすか、当時の聴衆も現代の我々も、当然に知っている。妄想に駈られて分をわきまえぬことをして、原罪を負い、楽園を追われ、日々を悩み、老いて死すべき定めの卑小な存在となる。

それに知らんぷりして神を讃え、市民社会の倫理規範としてのキリスト教を説くハイドン。

この偽善に挑んだのがワーグナー。持つべき以上を望み、知るべき以上を求めてしまう人の性を主題にしてオペラを書きつづけ、ついにはキリスト教世界から北欧神話に逸脱し、市民参加的な合唱を否定して、玄人の歌手だけによる交響楽的な「舞台祝典劇」に至ったのが、《ラインの黄金》。

ワーグナーとは別の道を選び、ハイドンを引き継いで、聖書を題材に市民社会の規範をオラトリオで歌ったのがユダヤ人メンデルスゾーンであり、それを引き継いで、オペラをつくらずオラトリオ的な《千人の交響曲》を書いたのが同じくユダヤ人マーラーであったというのは、何を意味するのか。

最後に、個人的な話。

《千人の交響曲》の前に武満徹の《星・島》を演奏するというプログラムは、一九八二年十月に早稲田大学交響楽団が大学創立百周年を記念して、岩城宏之指揮で行なった演奏会とまったく同じ。

(と、思い込んでいたが、さまざまな方の情報提供により、武満作品は数日前の別の演奏会で初演され、「千人」は単独で演奏されたことが判明した)

アマオケが初めて「千人」を演奏するというので話題となり、さらに武満に委嘱した曲が世界初演されたのだった。私も、同じ語学クラスだったワセオケのチェロ女子にチケットを二枚もらい、聴きに行った。

会場は、いま解体中という戸山キャンパスの記念会堂。式典などで使う通常の舞台には大編成すぎて入りきらず、会堂を横に使って、つまり長方形のホールの長辺側に特設ステージを組んでオケを乗せ、背後の二階客席に合唱を並べる、という配置だったと思う。音響劣悪、座り心地の悪いパイプ椅子に座ったまま(休憩はなかったと思う)で集中しにくかったが、ともかく大イヴェントに立ち会っているという実感だけはあった。

あのとき以来、三十五年ぶりに接近した二曲。さらにいえば「千人」を初めてナマで聴いたのはその前年、日本フィルが創立二十五周年を記念して、渡邉暁雄指揮の文化会館で演奏したときだった。三十六年ぶりの日本フィルの「千人」。

ものごとは輪を描いて戻ってきたようで、しかし三十五年の歳月は大きな螺旋を描いて、終焉に向って進んでいる。

そういえば、あのとき「千人」を一緒に聴いた十九歳のあの娘とは、二年前の中学校の同窓会で三十三年ぶりに言葉を交わしたんだった、なんて余計なことまで、ついでに思い出す(笑)。

――永遠にして女性的なるもの、我らを引きて昇らしむ

Das Ewig-Weibliche Zieht uns hinan

六月七日(水)道真と将門のあいだに

国立能楽堂の定例公演。

・狂言『蝸牛』茂山茂(大蔵流)

・能『雷電』関根知孝(観世流)

『蝸牛』は、茂山家の賑やかで愉しい狂言。

『雷電』は、菅原道真の怨霊が暴れる話。心の内面の襞に触れるよりも、状況説明的な詞章と大きな動きで表現する、とても映画的な喚起力を持つ能。作者不詳だが、こういうのは世阿弥よりも、ずっと後世の世代の感覚なのだろう。物語の典拠も太平記だという。

叡山の秋の夜。天台座主の法性房尊意(ワキ)を訪ねて、菅原道真の幽霊(シテ)が現れる。幼少時の学問の師である法性房に、旧恩を感謝する幽霊。しかしその真意は、これから雷神となって内裏に行き、自分を陥れた貴族どもを蹴殺してやる。高い法力を持つ法性房に助けを頼みに来ても、どうか邪魔をしないでくれという依頼だった。

だが、二度は断っても三度目となれば行かないわけにはいかないと法性房が断ると、道真は俄かに怨霊の本性を現す。

シテ「その時丞相姿俄かに変はり鬼の如し」

ワキ「折節本尊の御前に、柘榴を手向け置きけるを」

地謡「おつ取つて噛み砕き、妻戸にくわつと、吐きかけ給へば柘榴忽ち火焔となつてぱつとぞ燃え上がる」

紅い柘榴の実を鬼が噛み砕くと、火の玉になって飛び散るという、こういう描写が映像的。しかもそれをシテとワキが台詞としてではなく、状況を掛け合いで説明してしまうのが能の詞章の面白さ。

後場は場所を移って内裏。一畳台が二つ置かれて、これが紫宸殿と清涼殿という見立て。雷神となって襲いかかるシテを、ワキが祈りで鎮めようとする。旧恩を思ってか法力を恐れてか、法性房がくると雷神は別の場所で暴れ、追いかけるとまた別の場所に移る。これを二つの一畳台を行き来することで示す。

自分はどうも、能によく出てくるワキの僧侶の数珠の祈りとシテの鬼との戦いという場面が苦手だったが、今回は背中がムズムズせずに集中できた。演者の力もあるのだろうし、シテが戦わずにひたすら逃げる動きが自然で、その背景にある両者の生前の関係に共感できたからかもしれない。

法性房尊意(八六六~九四〇)は実在の人物で、息長氏の出身。高い法力の持ち主で、平将門の乱の調伏にも験があったという。道真と将門をつなぐような人物であるのが面白い(道真を怨霊として喧伝したのが、道真とともに失脚した遺族や弟子たちであり、そのなかの関東に左遷されていた人々が、将門伝説を記録し、世に遺したという話を思い出す)。実際の年齢は道真の方が二十一歳上。

そのあと、渋谷区文化総合センター大和田のリハーサル室にて、ヴィオラ奏者のメンケマイヤーにインタビュー。にこやかでおしゃべりな好青年。

六月八日(木)ヴィオラとプラネタリウム

そのメンケマイヤーのリサイタルを、同じ建物のさくらホールで聴く。

七年前に渋谷駅南口にできたこのセンター、来たのは今回が初めて。七百席のさくらホールは、場所的にも規模的にも便利だが、一流アーティストの公演は多くない。このくらいの席数だと外来のプロ演奏家の貸し興行は成り立ちにくく、ホール自体の主催公演がカギになるけれど、聞いた話では渋谷区は年一回しかやらないのだそうで、残念。

その一回のメンケマイヤー。タメスティとともに若手のホープというのが納得させられる上手さ。本人がいうとおり、ベルベットのように、ほんわかとやわらかい美音。しかし同時に、音程にブレがない。分厚いヴィブラートのなかでなんとなく合わせるのではないので、響きの純度が高い。それだけにサント=コロンブの《涙》での音をたわませるような響きも繊細で美しい。技巧も優れ、最後のヒンデミットのヴィオラ・ソナタ ヘ調作品十一‐四ではグイグイくるエネルギー。アンコールはそのノリのまま、ブラームスのFAEソナタのスケルツォ。

ところで開演前、四階のホールまでエスカレーターで昇ろうとして、二階に巨大なプラネタリウム投影機が置かれているのを発見。案内板を読むと、一九五七年から二〇〇一年まで、渋谷の東急文化会館の五島プラネタリウムで使われていた機械だという。