二〇一八年

一月一日(月)謹賀新年

聴き初めは、来年が生誕二百年となるオッフェンバックの序曲集(元旦から来年にそなえる男)。ダレル・アン指揮のリール国立管。

しかし、いくら同じ十九世紀後半のパリつながりとはいえ、オッフェンバックの《地獄のオルフェ》序曲のジャケにモローが描いたオルペウスの絵は、ものすごく無理があると思う(笑)。

一月二日(火)今年の初荷は。

初詣は例年同様、地元の鎮守様の須賀神社。映画『君の名は。』のヒットの影響で、去年から若い参拝者がぐんと増えた。階段の上からキービジュアルと同アングルの写真を撮る若者多数。

昔はこの階段、二時間ドラマの殺人現場(もみ合っているうちに転落して頭を打って死ぬというお決まりのパターン)の名所だったが、変れば変るもの。

今年最初の宅配便もくる。到着したのはHMVからのCD。

年の瀬に注文したが取り寄せだから、松の内には来ないと思っていた。だが大晦日に出荷してくれて、今日届く。

問題は中身。能のCD二枚。ともに観世銕之亟家のもので観世寿夫の謡曲『藤戸』と、七、八、九世と三代の銕之亟と寿夫が顔を揃える番囃子『隅田川』。

どちらも曲も演者もよく楽しみではあるのだが、ともに母親が我が子に先立たれたことを嘆き、涙する話。いかに名作とはいえ、どうにも松の内にふさわしい話ではないので、しばらく我慢。わざわざ届けてくれたのに、申し訳ない…。

一月七日(日)今年の国立能楽堂

年明けの恒例で、国立能楽堂の四月からの二〇一八年度のスケジュールが発表になる。現物を観たかった能がいくつも並んで今年も嬉しい。安いし、字幕がついているし、凸凹が少ないし。

嬉しいが頭が痛いのが、九月の「開場三十五周年記念公演」シリーズ。各流派の重鎮がずらり並んで名作連発。前半三回は各日とも能二番。まあ、五回全部買っても、ベルリン・フィルのS券一枚くらいですむのはありがたいが。

十二月と一月には『明治一五〇年記念「苦難を乗り越えた能楽」』で、『道成寺』二連発がある。武家社会崩壊とともに滅亡の瀬戸際にあった明治の能楽を再興した功労者、梅若実と宝生九郎の、それぞれの継承者がシテというのが妙味。

梅若玄祥(この頃には梅若実)の『道成寺』、この後は観られるのかどうか。

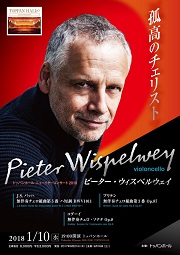

一月十日(水)つまづかせるもの

夜はトッパンホールで、ピーター・ウィスペルウェイによる無伴奏のチェロ・リサイタル。バッハの無伴奏チェロ組曲第五番、ブリテンの無伴奏チェロ組曲第三番、コダーイの無伴奏チェロ・ソナタの三曲。思索するチェロ。バッハは低くうなるように踊る。

白眉はブリテン。ここだけ全曲の演奏に先立ってマイクをもち、マーチや舟歌など、各部分の頭をひきながらレクチャー。舟歌は『ヴェニスに死す』、つまりマンの小説、ヴィスコンティの映画、ブリテン自身の遺作のオペラを想起させるという。ほかにも全体を通じて流れる、死のイメージ。終曲のパッサカリアの締めに、三つのロシア民謡(チャイコフスキーが編曲したもの)に続いて、ギリシャ正教の死者のための聖歌の旋律が姿を現す。これにより、全曲が何らかの形でこのレクイエムの主題の変奏であったことが明らかになる。

ウィスペルウェイの説明はここまでだが、葬送の歌から引用された主題が最後の最後に初めて明確に鳴り響くなんて、シュトラウスの《メタモルフォーゼン》みたいで面白い。

この曲はロストロポーヴィチの演奏するバッハの無伴奏に触発されて書いた三つの組曲の最後の作品で、一九七一年に完成したが三年後にオールドバラでロストロポーヴィチにより初演された。初演者とショスタコーヴィチに献呈されているという。一九七五年と翌年に、相次いで亡くなるショスタコーヴィチとブリテン。鉄のカーテンをはさみ、大チェリストを媒介に交感する、二人の作曲家。

年表を見なおしてみると、ロストロポーヴィチがソルジェニーツィンを擁護して出国を禁止されたのが一九七〇年。西側の働きかけで出国できたのが一九七四年。ブリテンの作品は軟禁中に書かれ、その出国により初演されたことになる。一方、そうした状況を見つめつつ、ブリテンと同じように七〇年代に入ると、弦楽四重奏曲第十五番やヴィオラ・ソナタなど、遠からぬ死を見つめる作品を書いていたショスタコーヴィチ。かれはこの曲を知ることができたのだろうか。

ロストロポーヴィチは被献呈者にもかかわらず、ブリテンの三つの無伴奏チェロ組曲のうち、この曲だけ録音していない。なぜなのか。レクチャーと演奏をきっかけに、広がっていく興味。

その前の午後には、国立能楽堂で新国立劇場主催の『能とオペラ ─「松風」をめぐって─」。二月の細川俊夫のオペラ《松風》日本初演に向けての催し。まず原作となった能の『松風』から、汐汲みと狂瀾の場だけを舞囃子形式で 観世銕之丞が演じ、その後に細川、銕之丞、柿木伸之、司会宮本圭造による座談会。

座談会で海外の作曲家も能を題材にオペラをつくっていることに対し、細川が「ほとんどがとんでもない誤解をしている」と述べたところは、さらに細かい説明と理由を聞きたかった。外国人が能というものをどのように受け取っているのか、それに対して細川は何が不満で、自分では能をどう考えてオペラにしているのか、そしてそれに対して銕之丞はどう感じるかなど、いろいろな可能性が眠っていそうな発言だった。

銕之丞が芸術の一般論として、分かりやすさを安易に求める風潮に媚びることはないのでは、と話したのも同感。

我田引水になるが、文章だってそうだろうと思う。先日、ある原稿に「その国の音楽は豊かな稔りの時代を迎え」というようなことを書いたら、担当さんから「稔り」を「実り」にできないかといわれた。しかしここは、果実の実りではなく、穀物が広い大地に稔っている雰囲気を「みのり」という言葉の背後に込めたいので、ママにしてくれと頼んだ。すると、ルビを振るかもしれないとのこと。

ルビを振ってもらえるなら、自分としては大歓迎だ。ところがいつのまにか、ルビはできるだけ振らない風潮になっている。たとえば日経新聞などだと、私のように外部の人間が署名原稿に書く場合にはしかたなしに許されるが、社内の記者の文章ではルビは原則禁止、つまり、ルビなしで誰にでもそのまま読めるような語句で書くことになっているという。

愚かしいことだと、私は思っている。外来文字である漢字と日本語の複雑な関係を思えば、読めない字があるのは誰だって当然で、恥ずかしいことではない。むしろ面白いことなのだ。子供時代の私は、自分の常識ではそうは読めないようなルビが振ってあると、かえってその文字が印象に残って憶えたり、ときには調べたりした。そこから、知識が広がっていったりした。同じ音の言葉に違う漢字をあてるだけで意味を少しずらしたり、深めたり、重ねたり(掛詞の元祖みたいなもの)することができる日本語を、面白いと思うようになった。平仮名にひらくことも、カタカナにすることも、やはりそうした工夫のなかに入る。

ルビがないと「稔り」が読めないという人がいるなら、なぜ「みのり」にこういう字をあてるのかを、そこで初めて考えてくれればいい。難しい字があると投げ出すような人は、もともとそんな文章は読まないだろう。「実り」に変えれば誰でもすぐに読めるのかもしれないが、それでは語句の想像力が失われる。印象にも残るまい。こんな些細なことでも引っかかって、つまづいてもらえたら、それこそ幸いなのだ。

つまりルビとは、わかりやすくするためにあるのではない。むしろつまづかせるためにある。だから、ルビがいらない文章は「わかりやすい」のだ。そうすると水は低きに流れるで、程度はどんどん下がる。愚民化のための文章作法。だがネットのテキストはルビが振りにくいので、ますますルビ文化は衰退か…。

不安なのは、ルビなしの時代に育った世代の人が、かなり変な読みを勝手にしているように感じられる時があること。

何が言いたいかというと、ウィスペルウェイのブリテン作品についての短いレクチャーは、まさにルビのようなものだった、ということ。読みかたならぬ聴きかたを示すことで、作品につまづかせ、考えさせる、賢者の音楽。

一月十一日(木)芸術監督大野和士

新国立劇場の「2018/2019シーズン ラインアップ説明会」(百四十人の大盛況)で、オペラ部門の新芸術監督、大野和士の談話に感じたこと。

・二〇〇九年に若杉弘が没して以来、久しぶりに明確なビジョンをもった、本物の芸術監督がきたことを、とても心強く感じた。「新国立劇場最後の切り札」といわれるのもむべなるかな。

・あくまで芸術監督であって音楽監督ではないこと。十本のうち自らが振るのは二本だけ、しかも一本は東京文化会館との共同制作による「オペラ夏の祭典」の《トゥーランドット》だから、純粋な主催公演は新作の《紫苑物語》のみ。再演は振らず、またオーケストラも前者はバルセロナ交響楽団、後者は東京都交響楽団と、自身が音楽監督をつとめて気心の知れた団体のみ。近衛を率いて陣頭に立つのは最小限にし、帷幄で策戦を練って指示を出す、諸葛孔明型。これはこれでありだと思う。劇場に自前のオーケストラがあれば、また話は違ったろうが。

・一シーズン十本のうち、新制作をこれまでの三本から四本に増やすこと。これはレパートリー公演に使える作品が少なくなってきていて、早晩足らなくなることへの対策。新制作を次に再演するのが三年後というサイクルで考えると、レパートリーが三年分必要になる。ところが近年の新制作は他の劇場から一度だけ借りてきたプロダクションが多く、これらは再演できない。そのためにレパートリーが足らなくなる。共同制作でも新国立劇場発、日本発のプロダクションを増やす。借りてきた場合もできるだけ上演権を買い取り、装置や衣裳を自前にして、再演可能にする。

・日本人作曲家への委嘱作品シリーズの開始。隔年で新作。日本人のオペラは独唱が多く、重唱や合唱を交えたアンサンブルなど、オペラ本来の魅力を発揮できるものが少ないから、そこを変えたい。

(この発言はとてもおもしろかった。始まりの山田耕筰からそうだと言えるが、戦後になるとさらに《ペレアスとメリザンド》原理主義みたいなものが強くなった。戯曲の詩をそのまま楽劇化するという理想にとらわれすぎたこと、もっといえば、イタリア・オペラをよくわからないままに軽侮してきたこと)

・一幕物二本の「ダブル・ビル」と、バロック・オペラを一年交替で取りあげること。一幕物は研修所公演で事前に取りあげるなど連携もはかる。バロックものはピリオド楽器ではなく、モダン楽器にガット弦を張るなどして対応する。

(一幕物は二十世紀以降に多いし、バロックはいうまでもなく十八世紀以前。これまでの十九世紀に偏ったレパートリーを拡充することは大賛成。モダン・オーケストラの起用は、中劇場ではなくオペラパレスでやることを意識してか。日本人作品もバロックものも、これまでは主に中劇場でやってきたけれど、すべてオペラパレスでやるつもりらしい)

・自身のネットワークを活かして、旬の演出家、歌手を呼ぶこと。

・バレエ部門や演劇部門との連携。来年のダンスに「Summer/night/dream」、演劇に『オレステイア』という演目があるのを見て、オペラでも前者にブリテンの《夏の夜の夢》、後者に《エレクトラ》を組み合わせるなんてことができると思う。

(同じ劇場内にオペラ&バレエと演劇が同居しているケースは西欧ではドイツ以外では珍しいのだから、せっかくの利点を活かさないのはもったいない。まあこれは、三部門全体を統轄する芸術監督がその上にいないと、並列のままでは調整が難しいだろうが)

構想が明快で、じつに頼もしい。しかしいうまでもなく、新構想の最大の問題は予算。額が劇的に増えたり、大スポンサーがついたりしているのでもないかぎり、どこかを締めてやりくりするほかない。どうなっていくのか。

そのなかで「オペラ夏の祭典」は、都の東京文化会館と共同制作し、びわ湖や札幌とも連携することで予算規模を拡大し、公演の水準を上げようという、大野ならではの雄大な構想。東京の西と南を新国立劇場が、東と北を東京文化会館が(おそらくハコの大きさに応じて代金も上下させながら)分担するのも面白い。

ともあれ、幕を開けたときが楽しみ。組織全体が活性化されることを願う。

一月十三日(土)土蜘蛛の吐く糸

今年の能の最初は国立能楽堂公演。

・狂言『伯母ヶ酒(おばがさけ)』善竹富太郎(大蔵流)

・能『土蜘蛛』廣田幸稔(金剛流)

『土蜘蛛』は芝居風味の強い派手な作品として人気の高いもの。前場は源頼光の屋敷で、病床の頼光を僧に化けた妖怪土蜘蛛が襲うが、頼光は刀を振るって撃退する。後場は駆けつけた頼光の家臣独武者(ひとりむしゃ)が、妖怪の残した血の跡を追って葛城山の塚に行き着き、塚を崩すと土蜘蛛が出現。激闘となるが見事に土蜘蛛の首を落として帰京する。

シテが土蜘蛛なので、『大江山』などと同様に、王土に身の置き所のない鬼の無念に同情したくなるが、物語としてはあくまでワキの演じる独武者がヒーローで、悪を平らげてめでたしめでたしという展開。ワキの福王和幸は長身でハンサムなので、こうした役にはぴったり。今の時代はその点でとても恵まれている。

この能の人気の高さの最大の理由は、土蜘蛛が投げる紙製の蜘蛛の糸。ぶわっと広がって中空に放物線を描いた瞬間、見所(客席)から思わず嘆声があがる。

江戸時代まではもっと地味なものだったそうで、明治初期に金剛流宗家の金剛唯一が現在の糸を工夫して、各流派に広がった。今では歌舞伎などでもおなじみだが、三間四方の狭い能舞台だと、本当に空間を埋めつくすような感じになるので、じつに効果的。しかも終われば、きれいさっぱり片づけられて、何もない能舞台に戻るのが、気持ちがいい。

最後、討たれたシテが通常の橋懸からではなく上手奥の切戸から退場したのに驚く。ツレ、ワキやアイならいつものことだが、主役であるシテが、あえていってしまえばコソコソと消えてしまう。あとで詳しい方に聞くと、『土蜘蛛』では珍しくないやり方だとか。演能後に普通に橋懸から退場することもあるが、討たれたことを示すために切戸から出るらしい。ワキの独武者こそが正義のヒーローだということがより強調される終り。

一月十八日(木)東京文化会館のトゥーランガリラ

東京文化会館で東京都交響楽団の定期演奏会。大野和士指揮。

・ミュライユ:告別の鐘と微笑み~メシアンの追憶に(ピアノ・ソロ)

・メシアン:トゥーランガリラ交響曲

(ピアノ:ヤン・ミヒールス、オンドマルトノ:原田節)

メシアンのサウンドを聴くのは昨年十一月サントリーホールの読響の《アッシジ》以来。しかし、その響きのなんと違うこと。カンブルランの柔らかくてしなやかに跳ねる、輪郭が丸くて華麗な響きとはまるで別の、硬質で明確な、強い響きと拍子。

二十世紀重工業音楽に無類に強い都響のカラーと大野の指揮、そして東京文化会館の残響の少ない音響があいまって生れた、むき出しな響き。

でもこの曲は、これくらいに獰猛な、バーバリックなものであっても不思議でないと納得。四十歳の若いメシアンがつくった、トリスタン伝説に基づく、挑戦的なエネルギーに満ちた曲。ガムランの響きを模した異教的、異郷的サウンドが説く愛は、カトリックの規範の内にとどまるものなのか。ときに響く、捨て鉢な哄笑やシニカルな笑い。トロンボーン主体の「彫像の主題」は、幻想交響曲などでおなじみのグレゴリオ聖歌の「怒りの日」を想起させて、宿命の到来のよう。

トリスタン伝説に基づく以上は悲恋のはずなのに、しかし不思議に明るく、肯定的で力強い。来世の明るさなのか。あるいはここにあるアグレッシブさは、第二次世界大戦終了まもない時代そのものの明るさなのか。バーンスタインがボストンで世界初演したという歴史的事実があるからか、この作品のオーケストレーションに、当時の西側世界を覆いつくした、アメリカ的な旺盛な消費への欲望と工業力を強く感じたりする。

聴きながら、この曲が日本初演されたのは、まさにこの東京文化会館の大ホールだったという事実を思い出す。五十六年前の一九六二年七月四日、小澤征爾指揮のNHK交響楽団(アメリカの独立記念日だったのはただの偶然だろうが、なにか面白い)。そのときは、どんな風に響いたのだろう。前衛音楽全盛の、当時の東京の音楽界に。そしてその晩には、この客席のどこかに、メシアン本人も座っていたはず。

それから二十四年後の一九八六年三月に、小澤は新日本フィルを指揮して《アッシジ》の抜粋版初演をした。会場は東京カテドラル聖マリア大聖堂。あの頃、東京にはない残響の多いホールに音楽ファンは憧れて、東京カテドラルにその幻を追った。少し前には朝比奈隆のブルックナーの連続演奏会もあった。《アッシジ》の七か月後にサントリーホールが開場して、その幻は形をとる。

カンブルランの《アッシジ》がサントリーホールだったのと、大野のトゥーランガリラが東京文化会館だったのは、作品の音響にぴったりだったのかも。カンブルランのトゥーランガリラも二〇一四年にサントリーホールで聴いているが、今日の方が、作品と音響が心身に食い込んできた。

それにしても、今日のトゥーランガリラは獰猛ではあったが、けっして脂ぎった肉食系ではなく、あくまで硬質な響きだった。

大野の求めるものとその動き、東京文化会館の内装、そして空気に、不思議なくらい各所の能楽堂とその公演に似たもの(ある種の聖域的な清浄さ、とでもいうか)を感じたのは、面白かった。

能に行きだして初めて気がつく、東京文化会館の特異性。

こういうホールは、その後はもちろんのこと、前にもない気がする。たとえば日比谷公会堂にはない。昭和後半の「或る時代精神」を象徴する場としての、東京文化会館。

一月十九日(金)和歌と言葉が遺すもの

国立能楽堂公演。

・狂言『鬼継子(おにのままこ)』石田幸雄(和泉流)

・能『忠度』佐野登(宝生流)

『忠度』は修羅能の代表作の一つで、世阿弥の自信作。いつものごとく、さもありなんと納得。

武人を主役とする修羅能に、萬葉集以来の和歌の伝統と、花の中の花というべき桜をからめ、互いに彫りを深めあう。詞章も格調が高い。

平清盛の腹違いの末弟、薩摩守忠度がなぜ昔から日本人に愛されてきたか、それはもちろん平家物語が原点だが、その人気を決定的に不滅のものとしたのは、この世阿弥の能なのだろう。

成仏できずに一ノ谷の古戦場に留まっている妄執の第一の理由は、勅撰集の千載和歌集に自分の歌がせっかく載ったのに、勅勘の身であるために「詠み人知らず」とされ、名が伝わっていないことだと、忠度の霊は告げる。

古今和歌集に始まる勅撰集に歌が採用されること、それは歌人としての最高の名誉だった。このことは王朝時代に始まって、世阿弥が生きた室町時代前半まで続いた伝統で、公家や僧侶だけでなく、武家も強く意識したことだった。だから和歌にも武芸にも秀でた薩摩守忠度という文武両道の存在は、歌を嗜む教養ある室町武士にとって一つの理想、憧れだったのだろう。世阿弥はその姿を能に留めてみせたのだ。

ここで忠度の生を再現するために何よりのよすがとなるのも、やはり和歌である。忠度の「行き暮れて木の下陰を宿とせば、花や今宵の主ならまし」と、能には出てこないが、背景に暗示される「さざ波や志賀の都はあれにしを、昔ながらの山桜かな」という、本人の歌なのだ。

歌が忠度の幻に生命を吹きこむ。自分の名で歌が記録されることを中世人が熱望する理由が、ここに端的に示される。

歌が残れば作者も永遠に残る。肉体は儚い。名前もそれだけでは識別記号にすぎない。業績も人柄を伝えるとはかぎらない。しかし歌と結びつけられれば、その人となりと息づかいが、その魂が後世に残される。それが芸術の力なのだ。

和歌は文字が使われる前から、口承で作者の存在を言葉で伝えてきた。短歌は暗誦もたやすいので、広い範囲の人に、そして長く、世に伝わる。

黙読ではなく、口に出して詠むのが本来の姿ということは、能の謡と相性がいいということ。だからこそ、能の名作は名歌を採り入れて詞章に味わいと深みを加え、登場人物の造型をより立体的にする。私が知った範疇では、この和歌の借用と活用が誰よりもうまいのが、世阿弥なのである。

時空を超越する言葉の力を、言霊を、世阿弥は能楽師のなかで誰よりもよく知り、よく用いることができる。そしてその言葉なるものへの信頼、願いを、作品として結晶化させる。『鵺』に登場する源三位頼政がそうであり、『忠度』もそうだ。とりわけ『忠度』は修羅能でありながら、死者の妄執が合戦にではなく和歌という芸術に向けられている点で、世阿弥の思想が明確になっている。だからこその自信作なのだろう。

世阿弥は言葉にこだわった。文字に書き残すことにもこだわった。世阿弥が芸術論を書き残さなければ、草創期の能がどのようなものであったかの現場からの証言は、決定的に不足した。同時代人にとってはわざわざ文章にする必要もない常識的な知識も、時が過ぎれば虚しく忘れられるという真理を知っていた。

そして何よりも、その言葉と文字は、本来は「詠み人知らず」の集団芸能であった猿楽において、世阿弥という個人の存在を、芸術家の存在を際立たせることになった。かれは自らの名を後世に向けて刻印し、不滅のものとすることに成功した。それは、和歌という芸術のありようから学んだものにちがいない。

『忠度』の後場では、一ノ谷合戦での敗死の様子が再現される。誰とも知らずに忠度を討ち取った岡部六弥太は、遺骸の箙に短冊がつけられていて「行き暮れて木の下陰を宿とせば、花や今宵の主ならまし 忠度」とあるのを発見する。

武将として勇ましく名乗りを上げることを慎み、歌人として後世に名が残ることをこそ願った男。

能では箙の代りに、矢に短冊をつけている。その一方で、修羅能らしい、武士の凄まじさと生々しさを暗示する動作もちゃんとある。

剛力の忠度は六弥太をいったんは組み伏せるのだが、駆けつけた六弥太の郎党に右腕を切り落とされて、ついに討たれる。その右腕の落下を、右手の扇子をぽとりと落すことで暗示するのだ。

佐野登が毅然と舞ったシテによるこの動作、落ちる扇が肉体の儚さと虚しさを象徴しているかのようで、見事だった。

一月二十一日(日)カンブルランの態度

今月三回目となるカンブルラン指揮読売日本交響楽団の演奏会。

七日芸術劇場のニューイヤーはウィンナ・ワルツとフランスの小品名曲集。華やかに盛りあげて、アンコールで三浦文彰独奏の『真田丸』テーマ曲をカンブルランの指揮で聴けたのが楽しかった。

十三日サントリーホールは、イェルク・ヴィトマン自作自演のクラリネット協奏曲《エコー=フラグメンテ》日本初演が目当てだったが、モダンとバロックの二種のオーケストラを並列するという試みが、同じオケのなかではあまりうまくいかなかったのが残念。別にBCJでも呼んでいたら違っていたのだろうか。

そして今日はみなとみらい。

・ブラームス:ヴァイオリン協奏曲(独奏イザベル・ファウスト)

・バッハ(マーラー編):管弦楽組曲から第二、三、四曲

・ベートーヴェン:交響曲第五番

昨年十一月の《アッシジ》の初日後に「音楽の友」のためにインタヴューしたさい、任期最後のシーズンの抱負をたずねると、「最後のシーズンは、大きな弓のようなものになるでしょう。二百五十年に及ぶ音楽の歴史をカバーするものです。バロック時代のラモーに始まり、ロマン派をへて現代の作曲家、ゲオルク・ハースまで。それは、オーケストラとの八年間で成し遂げたものを、そして数多い経験の後に私たちが今どこにいるのかを、示すものになるでしょう」との答えだった。たしかに四、九、三月の三か月の公演には、二百五十年間のさまざまな時期と国の作品が(意外とチャイコフスキーに力を入れつつ)選ばれている。

今回の「三大B」プロはその予告編のようなもの。ブラームスにブゾーニ(第四のB?)のカデンツァが用いられ、バッハはマーラー編曲版なので、二十世紀初めにまで足を踏み入れている。

「音楽史」に対するカンブルランの姿勢が明快に表れていたのは、マーラー編のバッハだった。この版を使う理由をたずねてみると、「ラモーやバッハなど、バロック音楽も取りあげたいと思っている。マーラー版は、伝統的な大交響楽団のために書かれていて、古楽器演奏とはちがうところが面白い。マーラーのような指揮者がどのように表現したかをやってみたい。バッハそのままではなく、組み合わせを変えて別の作品のようになっている。これを現代の指揮者とオーケストラが鳴らせば、ロマンティックなものとクラシックなものとモダンなもの、三つが重なることになる」という答えだった。

実際に聴いて感じたポイントは、マーラーの演奏を再現することを目指してはいなかった、ということ。マーラーが一九〇九年にニューヨークで演奏したときには、歴史的チェンバロではなくスタインウェイのピアノを改造した「チェンバロもどき」を使ったことが有名だが、カンブルランは一般的な歴史的チェンバロを使った。演奏スタイルも二十世紀前半のドイツ語圏のバッハ演奏に多かった、リズムを引きずった過度に荘重なものではなく、新古典主義的にすっきりしたもの。マーラーは、たとえば「シャルクが改訂したブルックナー」のようにオーケストレーションまでロマン派風に塗りたてたわけではなく、あくまでバッハのオリジナルをモダン楽器で演奏するために補筆したにすぎない。カンブルランはそれを素直に音にした。

カンブルランはあくまで「スコアから読み取れるもの」に集中して、それを現代の楽器と演奏法で鳴らせば、スコアそのものが歴史を、作品の時代性を語りだすはず、と考えているように思える。現代の楽器の安定性と機能性を信頼し、活用することが基本。作曲当時の楽器の性能や演奏法といった「スコア外のこと」にはかかわらない。

ただしそれは、なんでもかんでも十六型の大編成でやるというような姿勢でもない。バッハは八‐八‐六‐四‐三、ブラームスとベートーヴェンは十四型。響きのバランスと規模も、スコアから自ずと読み取れると考えているよう。

実際、ここではスコアそのものが作品それぞれの時代を語っていたと感じた。ベートーヴェンは力強く、ときに豪快なユーモアを交えながら、端正で明快な、古典的な響き。対してブラームスは何かぐずぐずとして夢見がちで、粘るようにリズムの腰が重くなる。

イザベル・ファウストはカンブルランとは対照的に、歴史意識を強くもった音楽家で、楽器も奏法も作品の時代に合わせて変える人だから、モダンに近づいたロマン派のブラームスで共演したのは、ちょうどいいところだったと思う。バッハやベートーヴェンだったら響きの様式がズレていたかもしれない。いつもながらに見事な脱力で、しゃべるように多彩な、やわらかく力みのない響き。ティンパニと共演し、最後には弦楽まで加わってくる第一楽章のブゾーニ作のカデンツァも愉快。アンコールにバッハをひかずに、クルタークの「サイン、ゲームとメッセージ」からドロローソをもってきたのも、「ブラームスのあと」を響かせるという意味でこの演奏会の趣旨にぴたりと合っていて、さすがのセンス。

カンブルランの歴史への態度は筋が通っていて、現代の交響楽団の指揮者として納得させられるもの。同時に、ファウストの高い歴史意識も現代の音楽家として尊敬しているものだけに、翌日の文化会館小ホールでのバッハの無伴奏を聴き較べ、勝手にツィクルスにしてみたかったが、大雪で断念。残念。

一月二十六日(金)三十三年ぶり

一昨日から東京に低温注意報。一九八五年一月以来三十三年ぶりとか。一九八五年一月といえば自分は大学四年。そういえば東京に何度も雪がたくさん降った記憶がある。でも特別に寒かったという記憶がほとんどないのは、やはり若かったからか(笑)。

それよりもこの時は学費値上げ反対闘争で、後期テストを学生がボイコット、全学部でレポートに切り換えたということのほうが印象深い。早稲田の試験中止は六〇年代後半の学園闘争時代以来という事件だった。革マルが自治会を牛耳るなか、法学部だけは民青で対立関係にあり、早稲田祭に参加せずに法学部祭を期日を変えて独自に行うような状況だったが、このときだけは共闘したらしく、法学部もボイコットに参加した。

大多数を占めるノンポリ学生まで珍しく賛同したことに味をしめたのか、自治会はこのあとも九〇年代前半まで試験ボイコットを何度か仕掛けたらしい。この大暴れが、革マルの大資金源だった早稲田祭が一九九七年から二〇〇一年まで中止に追い込まれ、自治会が弱体化される原因の一つになったのかも。法学部祭もいつのまにかなくなったらしい。

その後、学費はどんどん高くなっていった。

一月二十七日(土)兵営の女

あるレコード会社がインフルエンザ蔓延のため閉鎖になり、原稿執筆に必要な資料が来月一日にならないと用意できないと聞かされる。それでも間に合うからいいが、学級閉鎖ならぬ職場閉鎖。今年は深刻なよう。

今日はオペラと演奏会のはしご。現代音楽系の集まりではないのにどちらにも日本初演が入っているという、珍しいケース。後半のウンジャン指揮NHK交響楽団はまたの機会にゆずるとして、ここではオペラ。

東京文化会館で藤原歌劇団による、マスネの《ナヴァラの娘》とレオンカヴァッロの《道化師》、一幕物二本立て。

前者が日本初演。近年は中小のオペラ団体がかなり珍しい作品まで果敢に日本初演を試みているなかで、藤原歌劇団クラスが日本初演とは珍しい気がする。《カヴァレリア・ルスティカーナ》や《道化師》の大ヒットの影響を受けてマスネが一八九四年に書いた、唯一のヴェリズモ風フランス歌劇。

世話物からグランド・オペラ風、ワーグナー風まで、作品ごとに作風が変り、すべてきちんとした水準で書いたマスネは、ヨーロッパ中からあらゆる情報が集まり、洗練され、流行となって発信される「十九世紀の首都」パリそのものみたいな作曲家だったのかもしれない。キャッチーなアリアこそないとはいえ、声楽も管弦楽の扱いもドラマの磨き方も、レオンカヴァッロとは段違い。

一八七四年、スペインの王位継承戦争(カルリスタ戦争)の時代の、バスクのビルバオ近くの最前線の村。下士官アラキル(テノールの小山陽二郎)が属する立憲君主派の部隊がビルバオ奪還に失敗し、将校が全員戦死するほどの大損害を出して村に退却してくる。そのアラキルを恋人のアニタ(ソプラノの小林厚子)が訪ねてくる。ところがそこにアラキルの父も現れ、ナバラの貧しい孤児の娘に息子はやれぬ、結婚したければ持参金を持ってこいという。

窮したアニタは、敵将を殺せば大金をやるという指揮官の呼びかけに応じ、敵陣に忍んで、首尾よく仕留めて帰り、報奨金を得る。しかしアラキルは戦闘で重傷を負って帰陣し、アニタが敵将の情婦となって金をもらったと誤解したまま死ぬ。悲しみのあまり、狂気にとらわれるアニタ。

西洋で敵将を暗殺する女性といえば、旧約聖書の寡婦ユディト。自らが住む町を包囲したアッシリアの将軍ホロフェルネスの陣営を訪ねて誘惑し、大酒させて寝首をかき、侍女に首を持たせて町へ凱旋する。絵画やオラトリオの題材としても有名な物語。

クリストファーノ・アッローリ 『ホロフェルネスの首を持つユディト』(英国王室コレクション)

クリストファーノ・アッローリ 『ホロフェルネスの首を持つユディト』(英国王室コレクション)美女と敵将の間に寝所で何があったのか、「後家」という意味ありげな設定と合わせて、そこにはさまざまに下衆の勘繰りが働く余地があるわけだが、そのヒロインに恋人がいたとして、彼女を信じることができなかった場合に何が起きるかをドラマにしたのが、この《ナヴァラの娘》。

プログラムの岸純信さんの文章によると、原作のケーンの短編『煙草』はまったく違う話で、孤児育ちのアラキルが恋敵を毒殺して死刑になるという筋書だそうで、いったいそれがどうするとこういうオペラになるのか、不思議としか言いようがない(笑)。この改作は作家本人が台本作者と共同で行なったという。

登場する女性はアニタただ一人で、あとは軍人とアラキルの父の男性ばかりという、思いきった設定のオペラ。いろいろと書きたくなりそうなところをバッサリ切り詰めて、五十分強の短い話と音楽にまとめてある。

ガンディーニの演出は、西部劇の騎兵隊の砦のような、板塀に囲まれた兵営を舞台とするもの。後半の《道化師》も、舞台は同じで板塀に囲まれている。そして男たちはやはり軍服姿のみ。この演出は、兵営の村に平和が訪れたあと、道化師一座がやってくるという設定も可能性に含めている。

男たちが兵士ばかりという設定は、ヴェリズモの魁でもある《カルメン》第一幕を想起させる。幕開けの、ホセを訪ねてきて兵士にからかわれるミカエラ。

あの場面の延長にアニタも《道化師》のネッダもいる。ガンディーニの演出ノートには「今回の両作品では、共に男性社会にいる唯一の女性を主人公としています」とある。

アニタもネッダも孤児だから、家族も帰るべき故郷もない。兵営という男性社会に、居場所を見出すしかないのだ。

たしかに《道化師》も笛田博昭演じるカニオの力強い歌唱にもかかわらず、カニオ、トニオ、そして希望のようでありながら苦悩の種でもあるシルヴィオと、三人の男に追いつめられるネッダ(砂川涼子)が、いちばん印象的だった。

この作品ではネッダが出ずっぱりに近く、カニオは主役といいながら要所にしか登場しない、三人の男の中の一人にすぎないことに、あらためて気がつく。最後の場面も、観客の視点がネッダの死体に抱きつく舞台下手のカニオにだけでなく、中央奥のトニオと上手のシルヴィオを合わせて三角形に分散するように、うまくつくってあった。

お定まりの《カヴァレリア・ルスティカーナ》とではない組み合わせ、どうなのだろうと思ったけれど、じつにうまく出来ていた。二本立て、ダブルビルは、演出の工夫でじつに面白いツィクルスになりうる。新国立劇場の来年からのダブルビル・シリーズも、そんなことを意図しているのだとしたら、とても楽しみ。

二月三日(土)ドイツの文脈

すみだトリフォニーで新日本フィル。指揮はマルクス・シュテンツ。

・ハイドン:交響曲第二十二番《哲学者》、交響曲第九十四番《驚愕》

・ヘンツェ:交響曲第七番

新日本フィルのハイドンといえば、自分には二〇〇九年にブリュッヘンとこのホールでやったロンドン・セット四回のシリーズが懐かしいし、さらに歴史をひもとけば、一九八八~九一年にカザルスホールでやった百七曲の全交響曲の三十四回シリーズもある、縁の深い作曲家。今回は一月にジャッド指揮で《軍隊》をやり、さらに二月中旬にも鈴木雅明指揮で《ロンドン》が予定されているから、久しぶりのハイドン・シリーズ。

そして後半のヘンツェは、二〇一四年にメッツマッハーが集中的に、ヘンツェと同じ二十世紀ドイツの作曲家ベルント・アロイス・ツィンマーマンを取り上げていたことを思い出させる。メッツマッハーはあのときベートーヴェンと組み合わせることで、ツィンマーマンや自分たちドイツの音楽家が背負っているものを喜びと苦しみの両面から示してみせた。対してシュテンツは、十八世紀のハイドンと組み合わせることで、ドイツ交響音楽の発展史に仕立ててきた。八日には十九世紀のワーグナーとベートーヴェンを演奏して間を埋めるようになっている。

NJPのフェイスブックから

NJPのフェイスブックからさて本番。ハイドンの二曲からして、一七六四年と九一年、バロックから古典派への過渡期を示す好対照。まず弦楽の配置が面白い。十一‐十一‐八‐六‐四のヴァイオリン二部を両翼に配するのは当然として、ヴィオラを中央に置き、チェロとコントラバスは半数ずつその左右に分け、ヴァイオリンの裏に置く、シンメトリックな配置。上手側にはチェンバロが入って、いかにも初期古典派。

そして《哲学者》の第一楽章、ファゴットはいつもの中央弦楽裏に座るが、ホルン二人は下手側の端、コーラングレ二人は上手端に離れて立ち、演奏開始(上の写真)。コーラングレが入るだけでも珍しいのに、目立つ位置にくることで視覚的にも音響的にも存在が際立つ。そして、ホルンとコーラングレは混ざることなく、交互に、呼び交わすようにハイドンが書いていることも、これでよくわかる。さらには、ホルンが吹くときは反対側の上手のコントラバスが休み、コーラングレが吹くときは下手のチェロとコントラバスが休んで、響きのバランスの変化をさらに明快に。

こういう、空間を意識した音響の発想は、いかにも現代音楽に精通した指揮者らしいもので、とても面白い。第二楽章からは普通に管楽器席について演奏。

二曲目の《驚愕》。弦は人数も配置もそのままで、管楽器は通常の二管編成となり、トランペットとティンパニが加わり、代りにチェンバロは退場。フランス革命を合図に沸騰し始めるヨーロッパの市民社会、オーケストラは軍楽隊の楽器を加えて豪放華麗に、そして貴族の楽器チェンバロは退場。

弦の配置は《哲学者》のまま。こうして中低音の弦が横一線に広がって響くと、第一ヴァイオリンと第二ヴァイオリンのかけあいが、より明確に響く。シュテンツの工夫に納得。第二楽章ではティンパニの居眠りに気づいた下手側のコントラバス奏者が駆けつけ、代りにドンと叩いて奏者を起こす小芝居つき(笑)。カンブルランのニューイヤーでも《雷鳴と電光》で若い楽員たちが傘をもって踊っていたし、最近の楽員さんはいろいろ大変。

キビキビととんがっていて、演奏も面白い。一月のジャッドの《軍隊》が「アンサンブルのおけいこ」的な、きっちりした一九七〇年代の新古典主義的演奏だったのとは好対照(ジャッドにインタヴューしたとき、ジョージ・セルを引き合いに出して、古典派はアンサンブルの基礎をつくるために不可欠だと話していた。まさにそのとおりの演奏だった)。

そして後半は、ヘンツェの交響曲第七番。弦は十六型でピアノ配置、四管編成で打楽器六人、ピアノとチェレスタも加わる、ティラノサウルス的巨大編成。ハイドンから始まった拡大傾向の極点の一つ。一九八四年、ベルリン・フィル創立百年を記念する委嘱作だったというのが象徴的。石川亮子のプログラム解説から孫引きすると「私は常にベートーヴェンの伝統というものに魅力を感じてきた。第七番はドイツ的な交響曲であり、ドイツ的なるものについての交響曲である」と作曲家は述べているという。

ベートーヴェンの交響曲の伝統を背負う。その意味で、ヘンツェもシュテンツも、ツィンマーマンとメッツマッハーと同じ歴史的文脈のなかにいる。

しかもその「ドイツ的な交響曲」が、ベートーヴェンと同じ一七七〇年に生まれて、同じ革命の時代の空気を吸いながら、やがて狂気にとらわれ、心を病んでいった詩人、ヘルダーリンの生涯とその詩に基づいているというあたり、ヘンツェの複雑な心情が象徴されているよう。美しい悪夢のような音楽。

「ハイドンとヘンツェのあいだ」の十九世紀作品も楽しみだし、鈴木雅明のブラームス、ハイドン、メンデルスゾーンも、また違った文脈を提示してくれそうで、大いに楽しみ。

二月七日(水)頼政

国立能楽堂公演。

・狂言「無布施経(ふせないきょう)」野村万作(和泉流)

・能『頼政(よりまさ)』塩津哲生(喜多流)

二月八日(木)シュテンツ二回目

シュテンツ指揮新日本フィルをサントリーホールで。

・ワーグナー:歌劇《ニュルンベルクのマイスタージンガー》第一幕の前奏曲

・ヘンツェ:ラ・セルヴァ・インカンタータ

・ベートーヴェン:交響曲第三番 《英雄》

キビキビと俊敏に、刺激的に運ばれる《英雄》がとても面白かった。五日前のハイドンと同じく、ヴィオラを中央にチェロとバスを左右対称に分割して配置。だからこそ明快になる、ハイドンからの革命的変化。饒舌と情熱。一方で、前半の肥大した響きとも対照的。

新日本フィルとはかなり相性がよさそうなので、これからも呼んでほしい。

二月十日(土)東北

横浜能楽堂にて大槻文藏の能『東北』を観る。

二月十四日(水)合奏の時代

JPCの荷物到着。左はシュタンゲル率いるタッシェンフィルハーモニー(ポケット・フィルハーモニック)のベートーヴェンの交響曲全集。弦は各一人の十二~十六人の室内交響曲サイズで第一~八番を演奏し、第九だけは二十六人に増強して合唱とバランスをとる。

いうまでもなく、ポケット化といってもベートーヴェンの場合はマーラーなどに較べてオーケストレーションの変更に無理が少ない。それで、すでに三番と七番は出ていたが、わざわざ聴くまでもないかと思っていた。しかし交響曲全集、史上初の室内交響曲版全集にまとめたとなると、聴いてみたくなった。

聴いてみると、これが意外な拾い物。演奏そのものが正攻法で、リズムの弾力を自然に出したのが、とても魅力的。弦の厚みでごまかしてしまうような大味なベートーヴェン演奏よりも、見通しの良さと呼吸感があることで、よほど曲の面白みと偉大さが素直に出てくる。revisited、「ベートーヴェン再考」を謳うだけのことはある中身。

「英雄的存在」としてのカリスマ指揮者の「解釈」にたよらない、二十一世紀のアンサンブルの時代、合奏の時代にふさわしい、小気味のいいポケット・ベートーヴェン。

右下は日本でも発売予定の、ラトル&LSOのハイドン。「空想のオーケストラの旅」と題された名曲集で愉しそう。

右上は、『モンティ・パイソンのスパマロット』。史上最も優れたアーサー王映画という人さえいる(?)『モンティ・パイソン・アンド・ザ・ホーリー・グレイル』の、ミュージカル版。ザルツブルク州立劇場(LANDESTHEATERだから、これはまさしく州立劇場)でのドイツ語版ライヴ。ドレスデン国立オペレッタの『ワンダフル・タウン』がとてもよかったので、味をしめて買ってみたもの。オリジナルの映画版は大好きなのでこれも楽しみ。

二月十五日(木)パーヴォ語る

代官山(生れてから三十七年も東横線沿線に住んでいたのに、降りて改札を通ったのはせいぜい三度目)のライブハウス「晴れ豆」(晴れたら空に豆まいて)にて湯山玲子さん主宰の「爆クラ!」。 「指揮者パーヴォ・ヤルヴィと語る、バーンスタイン・ラヴ!!!」

「晴れ豆」のサイトから

「晴れ豆」のサイトから現代のオーケストラの三種類のありかたとか、ウィーン・フィルとベルリン・フィルの二十一世紀における進路の違いとか、パーヴォもやはりそう考えているのかという話も多く、濃密な三時間。

バーンスタインがテーマのはずが、後半はマーラー、シュトラウス、シェーンベルクの比較論になり、その方がメインになってしまった気も(笑)。

しかしあとでふり返ると、パーヴォが途中で語った、WSSの成功で「キング・オブ・ライト・ミュージック」になったバーンスタインが得られなかった、劣等感の原因になった「シリアスな音楽における成功」とはどのようなものなのかが、三者の比較論のなかに暗示されていたとも考えられるわけで、こういうあたりは、さすがに頭脳明晰。

それ以外にもいろいろと示唆に富んでいた。そのなかで「なるほど」と思ったのは、マーラーの第七番の冒頭のあの揺れるような動機を、銃殺刑執行前の小太鼓の連打音だと、パーヴォがとらえていたこと。

十一日のN響で聴いた演奏のあそこのテンポは、それであんなに速かったのかと納得。そうなれば、全体もそれに引っ張られて当然に速くなる。そこには含まれていない小太鼓の音を、オーケストラの響き全体が暗示していく、ということかも。先日の快速テンポの理由と解釈の一端が、見えてくるような。

二月十六日(金)離郷の歌、望郷の歌

十一時から「ラ・フォル・ジュルネTOKYO2018」の記者会見。会場が例年の東京国際フォーラムではなく東池袋の豊島区役所(新しい)なのは、今年から東京国際フォーラムと東京芸術劇場の二か所開催となったため。北国街道沿いの滋賀、金沢、新潟での開催が終了して、名称も「オ・ジャポン」から「TOKYO」に。

大野和士の「オペラ夏の祭典」も新国立劇場と東京文化会館の共催で双方の会場で上演される。東京を分割して都内のホールが共存共栄をはかるスタイルが、今後は流行するのかも。高校野球の東西地域分割みたいな感じか。神奈川や埼玉のホールを含めた連携もありえそう。

テーマは「UN MONDE NOUVEAU ‐モンド・ヌーヴォー 新しい世界へ」。ルネ・マルタンによると当初は「exile(亡命)」だったが、亡命という訳語の語感を嫌って変更したのだとか。「exileは、語源的には移住といった意味も含まれる」と説明。

テーマそのものも四年前に決めたときには欧州で難民問題がこれほど大きくなるとは予想もしておらず、今となっては政治的色彩を帯びかねないので変更も検討したが、企画がすでに進行していたのでそのままにしたとのこと。

公式サイトから

公式サイトからフェスの内容の紹介はまた別の機会にして、十四~十六日は出郷というか離郷というか、そのテーマを想起させていくものに遭遇する機会が多かった。

十四日はサントリーホールでクレーメルとクレメラータ・バルティカ。ソ連時代のラトビアに生れて、一九八〇年に亡命。一九九七年にバルト三国の若手を集めて結成したのがクレメラータ・バルティカ。今年は第一次世界大戦終結百年、つまり近代国家としてのバルト三国独立百年。クレメラータ・バルティカは「祝バルト三国独立百周年文化大使」に選ばれているそうで、客席には皇太子殿下夫妻を初めとして三国の大使関係者が顔をそろえる。エストニア出身のパーヴォ・ヤルヴィもいた。

曲はベートーヴェンとモーツァルト。《セリオーソ》の弦楽合奏版に始まり、文字どおりシリアスに演奏が進むが、最後の《セレナータ・ノットゥルナ》終楽章のカデンツァでソロ四人が次々と遊び始めて、懐かしいロッケンハウス音楽祭のノリに。亡命翌年にクレーメルがはじめたロッケンハウス音楽祭でのライヴ盤は、一流音楽家が冗談音楽を本気で手がける面白さを、私に初めて教えてくれたものだった。あれはクレーメルの「新しい世界」での存在証明だったのだろう。これも「合奏の時代」の一つ。

翌十五日、指揮者テミルカーノフにインタヴュー。やはりバルト海沿岸にあるサンクトペテルブルク=レニングラードで、旧ソ連時代から生き抜いてきた指揮者。ちょうど回顧録が出たばかりで、父親が侵攻してきたドイツ軍に銃殺されていたこと、その直前にプロコフィエフと交流があったことなどを知った。十一月の来日公演に向けたインタヴューで、そのときはラフマニノフの交響曲第二番とプロコフィエフの《イワン雷帝》を演奏する。「ラフマニノフは亡命してそのまま死んだのに、プロコフィエフはソ連に帰りました。二人の違いはどこにあると思われますか?」などの質問をしてみたので、返答は記事になったときに。

その夜は「晴れ豆」の「爆クラ!」でパーヴォのトークイベント。『ウエスト・サイド・ストーリー』との出会いは、私も含めた大半の日本人と同様に映画版だったという湯山玲子さんの「あの映画を初めて見たのはいつですか?」という質問に、パーヴォは「自分は十八歳までソ連にいたので、それまでは見ることができませんでした」と答えた。

日常的な会話のなかに、過去の異常な世界が突然顔を出す。いや、日本にいる自分にとって「異常」なだけで、同い年のパーヴォにはそれが日常だった。父ネーメが西側で買ってくるレコード、《ミサ》などを通じてバーンスタインの音楽に出会ったという。それから父に従ってアメリカに行き、そこで成人した人。

翌十六日、LFJの記者会見のあと、すみだトリフォニーへ移動して十四時から鈴木雅明指揮の新日本フィル演奏会。気迫のこもった、集中力に満ちた、背筋の伸びるような名演。ロンドンに行って新たな創作環境を得たハイドン、キリスト教世界にユダヤ人として生きたメンデルスゾーン。

続いて千駄ヶ谷に移動し、十八時半から国立能楽堂で能の『熊野』。平家全盛の時代、熊野(ゆや、と読む)は、駿河の池田の宿から京に平宗盛に連れてこられて愛妾となっている女性。病身の老母を見舞う帰郷を願い出るが、花見に随行させたい宗盛は許さない。今生の別れにもう一度と願う母の手紙が来て、熊野がそれを宗盛に読ませても許されず、花見に連れて行かれる。

牛車に揺られながら、京の東山を南に進む熊野。牛車の窓から覗き見る六道珍皇寺や清水寺の春爛漫の風物を謡で描きながら、牛車の中の暗がりに沈み、母の無事を祈る熊野の心と対照させていく、言葉のマジック。

わずか三間四方の空間に、都の春の風景の広がりと人の心象の深さが浮かび上がる。これはなるほど、傑作中の傑作。

花見の宴で求められて、熊野は舞う。突如降りはじめ、花を散らす村雨。

「春雨の、降るは涙か、降るは涙か桜花、散るを惜しまぬ、人やある」

五七調で口になじむ詞章。諸行無常。この雨に霊感を得て、熊野は歌を書き留める。

「いかにせん都の春も惜しけれど、馴れし東の花や散るらん」

時宜を得た歌の出来ばえに感服した宗盛、一転して熊野の暇乞いを許す。喜色満面、宗盛の気が変わらぬうちにと、取るものもとりあえず帰郷を急ぐ熊野。

ここでポイントになるのは、権力者の奢れる心をも動かす和歌の力。時宜を得た歌がもつ、その力の大きさ。

能は、萬葉集以来の日本独特のこの原理、言霊の原理を舞台化したという一面ももっている。『忠度』との共通点。

私は、その日本に暮らしていられるけれど。

二月十八日(日)熊野松風

能では「熊野松風に米の飯」という。

ご飯と同じく『熊野』と『松風』は毎日食べてもけっして飽きのこない、味わいのつきない名作だという意味。

十六日に『熊野』を初めてナマで観てなるほどその通りと思い、二日後に《松風》を見て、やはりその通りと思う。後者は細川俊夫のオペラ版だが(笑)。

音楽も演出も舞台も、能という芸術の抽象化された外形を真似るのではなく、その内奥に切り込み、『松風』の宇宙をオペラという芸術に換骨奪胎している。

より生々しく肉体の存在を実感させ、残滓がこびりつく。枯れ枝。日本語ではなくドイツ語であること。生命。髪。

それにしても『松風』の世界は、とにかくすべてが「るす」。ただし高橋新吉の詩は「いるのにいない」が、『松風』の場合は「いないのにいる」。

死んで魂魄だけがとどまっている松風村雨の姉妹がそうだし、姉妹を残して帰京、そこで死んだ在原行平も、烏帽子と狩衣という装束だけが遺っている。そしてこの行平は伊勢物語の在原業平の兄。業平本人ではないのに、そこにはどうしても美男子業平、「昔男」のイメージが重なってくる。舞台が明石となれば、源氏物語の光の君の残像も。それにキーワードとなる行平の「立ち別れ」の歌も、因幡の国に赴任したときのもので、須磨ではない。「それじゃない」ものがいくつも物語世界の背後に影を重ねる、「いないのにいる」話。

松風と村雨という、行平が姉妹に名づけた名前からして、後者が『熊野』で効果的に用いられたように、世の無常を実感させる自然現象のこと。

舞台公演というものも、一夜明けてしまえばすべては、その場にいた人の心の中に留まるだけ、「いないのにいる」だけのもの。立ち会った者がみな「ワキ」となって、それを語り継ぐ。

能そのものの面白さも、「いないのにいる」にある。言葉が、象徴化された身ぶりや装束や作り物をよすがにして、三間四方にそれを現出させる。公演が終るのは囃子が止んだ瞬間ではない。登場人物だけでなく囃し方も地謡もすべて舞台を去り、作り物も片づけられて、初めと同じ何もない空間に戻って、そこで終わる。いないのにいた。

昨日のオペラはそういうことを真似はしないけれど、「いないのにいた」感じは新たに鮮烈。そこが素敵。

二月二十一日(水)白鳥の騎士に米の飯

二期会の《ローエングリン》初日。日経新聞に評を書くので感想はパス。

ゲネプロと二回見て、深作演出の要点は自分なりに理解できたと思う(自分は舞台から受ける印象がすべてと思っているので、演出家の言葉などは、すくなくとも公演以前には目にしないようにしている)。一回だけだと、自分程度の知能や知識では誤読したかもしれない。

これからご覧になる方のために、ネタバレなしで一言アドヴァイスするなら、字幕で意味ありげにカタカナ表示される「ハイル」や「フューラー」といった単語には、とらわれない方がいい。

これはナチスとの関係を暗示する、言葉遊びとしては面白い語句だと私も思うが、あくまで副次的なものであって、今回の演出が表現したいこととは、ほとんど関係がないと私は思う。

それにしても《ローエングリン》第一幕の音楽は、私にとっては熊野松風と同じく米の飯。これと《美しきエレーヌ》があれば、とりあえず生きていける。

もちろん、日によって焚き加減が違って硬軟の好き嫌いがでたり、米が古くて味がなかったりもするが、そんな出来不出来もひっくるめて、毎日食べられる。

ふたを開けた瞬間に米がキラキラと光り輝いていて、口に含むとそのあまりの甘みに泣きそうになった、なんていうご飯には半世紀で数回しか出会ったことがないが、その思い出だけで明日も食べてみようと思えるのが、米の飯と《ローエングリン》第一幕というもの(笑)。

この春は二期会のゲネプロと本番、そしてさらに東京・春・音楽祭と、三回も食べられる予定なので、幸せ。

ところでプログラムに、公演監督の大野徹也さんが一文を寄せている。二期会での《ローエングリン》は一九七九年以来、三十九年ぶり二度目の公演だそう。大野さんは前回の公演(若杉弘指揮、西澤敬一演出)に、四人のブラバントの貴族の一人として参加していたとある。

私の知り合いでもこの公演に出演していた人がいる。その人によるとローエングリン役のテノール(特に名を秘す)、肝心要の登場の場面で声が裏返ってしまったとか。その師にあたる総監督の中山悌一は頭をかかえてしまい、第一幕終了と同時に家に帰ってしまったという。

それに較べると福井敬さん、朗々と響く安定した発声で、本当にありがたし。

二月二十二日(木)映画版復元

サントリーホールでパーヴォ&N響の武満&ワーグナー。《指環》抜粋は、最後の《ラインの黄金》の〈ワルハラへの神々の入場〉での、ラインの乙女の声部を吹いた木管の美しさに心奪われる。

今月のパーヴォ&N響のBプロとCプロ、その前のライナー・ホーネック&紀尾井ホール室内管の定期と計三回、目が覚めるように鮮やかで美しい木管のソロがオーケストラからスパンと抜けて響いてきてハッと驚くと、そこにいるのはいつもオーボエの吉井瑞穂さんという、恐るべき事実。まさしくワールドクラス。

公式サイトから

公式サイトから佐渡裕の指揮で「ウエスト・サイド物語」シネマティック・フルオーケストラ・コンサートが行なわれるという。オリジナルの歌と効果音を残して、オーケストラ部分だけ最新技術で分離、カットしてあるそうだ。映像に合わせるアテブリが大変そう。

ハリウッド映画版のオーケストレーションはブロードウェイ版とはまったく別物の、ハデハデ華麗ヴァージョン。シャルク改訂版のブルックナーの五番みたいで、個人的にはブロードウェイ版のシンプルな響きが好きだが、それでも映画版のオーケストレーションが復元されてナマで響くことには、興味津々。

「映画製作時の演奏で使われたオリジナルの編曲資料は全てなくなってしまっていたが、レナード・バーンスタイン事務所のエレノア・サンドレスキーによる14か月に及ぶ調査の結果、アメリカ中の図書館のアーカイブや個人のコレクションの中に宝物ともいうべき資料が数多く見つかった。また、映画版の編曲を担当したシド・ラミン、指揮者・音楽監督のジョニー・グリーン、監督のロバート・ワイズ、プロデューサーのウォルター・ミリッシュの個人所蔵アーカイブからも数々の資料が発見され、サンドレスキーは映画版の全スコアを完成させるのに必要な素材の端々を揃えることができた」

二月二十七日(火)スコットランドより

オペラシティでミンコフスキとルーヴル宮音楽隊のメンデルスゾーン演奏会。フィンガル~イタリア~スコッチ。初期稿使用により慣用版では耳慣れない響きがあちこちに。ピリオド楽器すてき。十二月のデュトワ&N響のモダン楽器十六型では、美しいけれど大味でつまらない音響としか聴こえなかったスコッチが、多彩で緊張感に満ちた音楽に変身。

特に強烈に印象に残ったのは、冒頭で木管群がバグパイプそのもののような響きを出してみせたこと。あの響きの玄妙さは、たぶん一生耳に残るだろう。

二月二十八日(水)龍宮より

千駄ヶ谷でひさびさのプール能。狂言『浦島』と海幸彦の伝説を扱った能『玉井』の二番だけに、今日泳がずしていつ泳ぐ。

・復曲狂言 『浦島(うらしま)』野村又三郎

・能『玉井(たまのい) 龍宮城』梅若紀彰、梅若玄祥(観世流)

豊玉姫と玉依姫、龍宮の姫二人の連舞の艶やかさ。青木繁の『わだつみのいろこの宮』の絵、海の底なのになぜ樹上にいるのかと思っていたが、この『玉井』の設定によるものだったとは。姫二人の他に海神(玄祥)、アイで四人の貝の精も出る、いかにも観世信光作の賑やかな能。ただ、視覚的に賑やかなことがかえって想像力の羽ばたきを奪ってしまう部分もあり、潮の満干を自在に操る豪快さと天地の広大さを想像させる喚起力は、七月に観た『鵜羽』の方が見事だった。このあたりが信光と世阿弥の違いか。

三月三日(土)タツヤの神曲

サントリーホールで日本フィル定期。指揮は下野竜也。今シーズンの日本フィルの曲目は、幕末の薩摩藩なみに攻めたててくる。企画をしているのが益満休之助のご子孫だから当然か。今回も益満子孫と下野コンビの面目躍如たる、普通はありえないような曲目。

・スッペ:喜歌劇《詩人と農夫》序曲

・尹伊桑(ユン・イサン):チェロ協奏曲(チェロ:ルイジ・ピオヴァノ)

・マクミラン:イゾベル・ゴーディの告白

・ブルックナー(スクロヴァチェフスキ編曲):弦楽五重奏より「アダージョ」

あとの三曲のつながりはなんとなくわかるが、最初のスッペの意図が読めなかった。すると本番、この曲のあとの配置転換の時間に下野本人が舞台から説明してくれた。日本統治時代の一九一七年に朝鮮で生れたユン・イサンは十八の年に大阪に来てチェロと作曲を学んでいる。それからどんな生涯になるのか、どんな作風になるのか、本人もまったく予想できなかったろう若き日に、かれが聴いたかもしれない作品として、チェロ独奏をもつこの曲を選んだとのこと。たしかに昭和十年代の日本なら、この曲は今よりも広く聴かれていたろう。近衞秀麿指揮新交響楽団のSP(チェロは齋藤秀雄)があることも有名だ。

この明朗な、純粋無垢な若き日を出発点に、ダンテならぬ「タツヤの神曲」が始まる。地獄~煉獄~天国。あるいは冥界~人界~天界。

ユン・イサンの作品は、韓国諜報機関KCIAによる拘束と拷問、スパイ容疑での死刑判決と特赦による釈放を経験してきた作曲家の自伝的作品。ひたすらに苦しく、寒くてとげとげしく痛い、救いの光も見えない音楽。地獄。

続くマクミランの作品は、十七世紀魔女狩りの時代に魔女であることを自白したスコットランドの女性を題材とするもの。魔女狩りというと無実の女性が罠にはめられ拷問で無理に自白させられて火刑に、みたいな展開を想像するが、この人は訴えられてもいないのにわざわざ自分から告白してきたというし、話は荒唐無稽で裁判の判決も不明というから、一種の誇大妄想の気配が濃い。そのためかこの作品は、人の心の中の善と悪、正気と狂気、祈りと呪いの、激しく不断の交代と葛藤を音にした心理劇のようになっている。最後に強烈な音響で満たされ、目がくらむほどの輝く光に包まれたように感じられたのは、救いの暗示なのだろうか。としたら煉獄。

そしてブルックナー。弦楽合奏なので交響曲のアダージョほど疑似宗教的な大仰さがないのが安らかで心地よし。

天界は見えたか。

三月七日(水)千手の恋、無音の音楽

昼は国立能楽堂定例公演。

・狂言『音曲聟(おんぎょくむこ)』茂山逸平(大蔵流)

・能『千手(せんじゅ)』髙橋忍(金春流)

『千手』は平家物語を題材とする能なので、前から見たかったもの。一ノ谷で捕虜となり、鎌倉に移送されてきた平清盛の五男、本三位中将重衡卿がシテ。史実では平家一門を代表する文武両道の指揮官だったらしいが、平家物語では文弱のイメージが強く損をしている。

治承の乱で南都奈良を攻めたさい、東大寺大仏殿や興福寺など堂塔をことごとく焼き払う結果を招き、大罪人として僧俗の憎悪の的となった。そのため鎌倉から南都に引き渡されて斬首されることになる、その鎌倉を出る前夜の話。

栄華の日々は夢のごとくなり、敗残の身を嘆く重衡。出家を願い出るが朝敵ゆえに許されない。その境遇を慰めるために頼朝に仕える女性、千手の前が遣わされる。菅原道真の詩を朗詠し、琴をひいて重衡の琵琶に和する。宴と恋情の一夜が明け、重衡は出立していく。

情感のあるいい話だし、千手のキャラクターも素敵だが、詞章が説明的で卑俗なのが残念。知名度の高さに比して名作とはいわれないのは、このためか。最後の地謡が「げに重衡の有様、目も当てられぬ気色かな」では、俗っぽすぎて興が醒める。近年は『重衡』という別の復曲能があって、それを浅見真州や大槻文藏が演じているのは、『千手』にあきたらないからかも(これも見てみたいと思っているが機会を得ない。昨年は大槻文藏がゆかりの奈良で演じたのに、日程の都合がつかなかった)。

能楽師について偉そうなことは言えないけれど、地謡がずっと口ごもっているようで意気あがらないのは気になった。もっと元気があってもいいのでは。

夜はトッパンホールでダニエル・ゼペックによる無伴奏のヴァイオリン・リサイタル。

・テレマン:十二のファンタジーより第九番

・ベリオ:セクエンツァ 第八

・ビーバー:《ロザリオのソナタ》より 第十六曲〈パッサカリア〉

・ボッソベ(アカ・ピグミー族の音楽)

・ライヒ:ヴァイオリン・フェイズ

・バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第二番

バロックと二十世紀の作品が交互に。ライヒの作品は、録音されたアフリカの民族音楽からそのまま開始。舞台にスピーカーが設置され、事前に録音されたゼペック自身の演奏と生演奏が重なり、反復と追奏をくり返していく。バッハのシャコンヌも低音部は執拗な反復。

反復を重ね、聴く側の時間感覚が曖昧になってきたとき、音が突然に止む。その瞬間、無音の瞬間にそれまでのすべての音と時間が圧縮されて詰め込まれたような、不思議で圧倒的な感覚を味わう。

「永遠の一瞬」の背中がちょっとだけ見えたような、そんな気持。

三月八日(木)ヤマカズ版《白鳥の湖》

フェイスブック友達の方が何人か行かれて、いずれも絶賛している、東京シティ・バレエ団の《白鳥の湖》。

大野和士指揮の都響がピットに入り、昭和二十一年の旧帝国劇場での「日本初の全幕上演」で用いられた、藤田嗣治の舞台装置を再現しているというのも大きな話題。自分は見られなくて残念。

帝劇公演ときいて思い出したが、このときは山田一雄が指揮しただけでなく、全部自分でオーケストレーションしたという、伝説的な上演だった。

やると決めたはいいが、日本にはピアノ・スコアしかないことが判明(笑)、敗戦直後の状況では海外から取り寄せることもできず、しかたなく三か月かけてオーケストレーションしたという。

自伝を読むかぎり、元のオーケストラの響きを山田は知らないまま(断片的には録音もあったろうが)、好きなようにやったらしい。

藤田の原画も散逸しているというし、当時のバレエ公演のスコアの管理とか本当にいい加減だから、山田版のリ・オーケストレーション、おそらくは失われているのだろうが、藝大に寄贈された山田一雄の遺品コレクションの中に眠っていたりしたら、面白そう。

三月十日(土)平和祈念

今日の「すみだ平和祈念コンサート2018《すみだ×広島》」のコンサートのプログラムに、以下の文章を寄せた。自分の備忘録として載せておく。

・ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲(独奏:大江馨)

・ブラームス:交響曲第一番

上岡敏之(指揮)新日本フィルハーモニー交響楽団

明治生まれの私の祖父は、故郷の仙台から勉強のために東京に出てきていた二十二歳のとき、関東大震災に遭遇した。

水道橋駅の線路脇の土手に逃げて、様子をうかがったという。一週間後、汽車を乗り継いで生家の最寄り駅までようやく帰り着くと、駅員さんから、君のお母さんは昨日まで毎日、君が無事帰ってくるかどうかを心配して、朝から晩までそこの改札口で待っていたんだよと教えられ、初めて本当の意味で、親心のありがたさを知ったという。

それから二十二年後の夏、当時十三歳の父は、仙台近くの工場に徴用されて働いていたが、中心部が大空襲にあったため、翌朝に帰宅させられた。通りかかった仙台の町は一面の焼け野原、見たくないものまでたくさん目にしながら、郊外の家まで歩いて帰ったという。東京大空襲からちょうど四か月後の、昭和二十年七月十日のことである。

どちらも、私にとっては間接的な体験にすぎない。祖父も父も、とうの昔にこの世を去っている。しかし、これらの話を聞かせてくれたときの口ぶり、表情は、いまもありありと思い出すことができる。そして、何よりも二人がそのときに生き残ってくれたおかげで、いま私はここにいて、こんな文章を書いている。

今日ドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲で独奏をつとめる大江馨は一九九四年仙台生まれ。東日本大震災の数年前、高校入学と同時に横浜に移っていたそうだが、震災後にはがれき処理のボランティアをし、また数々の復興支援コンサートにも、積極的に参加してきたという。

若い大江さんはきっと、その体験を音楽活動に活かし、明日につなげてくれるだろう。戦災も天災も、罪なき人々に大きな苦しみを残す点では、同じである。今日の演奏会では、平和と平穏への思いを、どのように込めてくれるだろうか。

そして後半、上岡敏之と新日本フィルが演奏するブラームスの交響曲第一番。これは「暗から明へ」というベートーヴェン的な構成で、多くの人に愛される作品だ。ティンパニの連打で、苦しみや葛藤を示すように始まる第一楽章。その後にほの暗く、気分の晴れない二つの楽章をはさんで、終楽章の初めでは葛藤が回帰するが、アルペンホルンの響きを想わせるメロディが登場して、景色は一気にひらけていく。前へ、明日へ進もうとする、強い意志と信念。言葉にすると嘘くさくなりやすい思いが、そうはならないのが、音楽というものの不思議な魅力である。

三月十二日(月)ルノーのヴァイオリン

トッパンホールでルノー・カピュソン(ヴァイオリン)と 児玉桃(ピアノ)のリサイタル。

・ラヴェル:ヴァイオリン・ソナタ(遺作)

・フォーレ:ヴァイオリン・ソナタ第一番

・メシアン:主題と変奏

・サン=サーンス:ヴァイオリン・ソナタ第一番

・ラヴェル:ツィガーヌ

さらにアンコールでドビュッシーのヴァイオリン・ソナタの第三楽章とマスネの《タイス》の瞑想曲という、近代フランス音楽史総まくりみたいなプロ。

香気豊かに始まり、後半のサン=サーンスとラヴェルでのスケールの大きな、凄まじいばかりのヴィルトゥオジティにただただ圧倒される。ここまでひきぬいても無機的にならないのがすごい。

三月十五日(木)夜の博物館

今年も「東京・春・音楽祭」開幕。今日はそのプレ・イヴェント、〈ナイトミュージアム〉コンサート。

自分みたいなクラオタは、この音楽祭でもメイン会場の東京文化会館の大ホールと小ホール、特に後者にばかり行ってしまいがちだが、この音楽祭の大きな特徴は、上野の森に複数ある博物館と美術館でも、その講堂やエントランスで演奏会をたくさん行うこと。

なかでも行ってみたかったのが、一昨年から国立科学博物館で始まった、この〈ナイトミュージアム〉コンサート。地球館の常設展示室でやるという以外、どんなものなのかさっぱりわからずに行ったのだが、とても楽しかった。

十九時からの二時間、写真のタイムテーブルの通りに、地上三階地下三階の博物館の展示室で、五組の演奏家が同時多発で短いコンサートをくり返している。お客は広い博物館内を自由に回遊しながら、それを聴く(聴かなくてもいい)。かすかに流れてくる楽音を聴きながら、隣室の展示物を見て回るのも自由。

二階にあるラバウルで引き揚げられた複座式の現地改造ゼロ戦の前ではクラリネットがピアノと演奏し、地下一階のティラノサウルスの前でヴァイオリン。三階では剥製の動物に囲まれて二十絃箏。地下二階の古代の巨大なウミガメの骨格の下ではバンドネオン、といった感じ。

しかもワンドリンクつきなので、食堂に行って飲み物をもらって別売りの軽食を買い、おしゃべりしていてもいい。

つまりはいわゆる学園祭ノリ。ラ・フォル・ジュルネのもっと気楽な博物館版というか(しかも音響が意外にいい)。

そして、何といっても嬉しいのが、普段は入れない夜間の博物館をウロウロできるという、やってはいけないイタズラをやっている、あの不思議にゾクゾクする感じ。

ほかに人もたくさんいるし、照明はいつも通りだし、窓はないので夜空が見えるわけでもないし、違法なことをしているわけでもないのだが、子供時代の夢がかなったような、不思議な快感。

それにしても中学以来おそらく四十年ぶりの国立科学博物館、かなり垢抜けた展示法になっていた。その前に行ってみた東京国立博物館が相変わらず地味だったのとは、対照的。

ピアノの向うに、ゼロ戦を現地で2機つなげてつくった偵察用の複座式。

ピアノの向うに、ゼロ戦を現地で2機つなげてつくった偵察用の複座式。 なぜか座り込んでいるティラノサウルス。演奏中は撮影禁止なので、ヴァイオリンの演奏終了後に撮影。

なぜか座り込んでいるティラノサウルス。演奏中は撮影禁止なので、ヴァイオリンの演奏終了後に撮影。 でかい魚竜。尻尾の方にウミガメがいる。左端に写ってるのは地上最大の哺乳類パラケラテリウム。たしかに馬鹿みたいにでかい。

でかい魚竜。尻尾の方にウミガメがいる。左端に写ってるのは地上最大の哺乳類パラケラテリウム。たしかに馬鹿みたいにでかい。 なんかこう、ナイトミュージアムな感じの写真(笑)。

なんかこう、ナイトミュージアムな感じの写真(笑)。 ハワイの日系コレクターが寄附したという、大量の物言わぬ剥製群。昔見たタローとジローはいなかったが、別の階にパンダのホワンホワンがいた。

ハワイの日系コレクターが寄附したという、大量の物言わぬ剥製群。昔見たタローとジローはいなかったが、別の階にパンダのホワンホワンがいた。

三月十六日(金)一人の女と二人の男

オペラと能をはしご。国立オペラ能。

十四時から新国立劇場でドニゼッティの歌劇《愛の妙薬》、十八時半から国立能楽堂で能『求塚』。

・狂言『太刀奪(たちばい)』善竹忠一郎(大蔵流)

・能『求塚(もとめづか)』観世清和(観世流)

西洋の喜劇と日本の悲劇。他はあらゆる点で違うのに、一人の女と二人の男の三角関係という構図だけ共通しているのが面白い。

《愛の妙薬》は人間の負の側面には目を向けない、執着とは無縁の話。二人目の男は、もともと惹かれあっている男女の仲を成就させる触媒として登場するだけで、結婚直前までいった女に振られても、あっさりと納得してあきらめる。

『求塚』は逆に、強すぎる執着がもたらす破滅。二人の男が一人の女に同時に懸想し、互いに譲らない。女はどちらと決めることができずに死を選び、絶望した男たちも刺し違えて死に、女の墓の左右に葬られる。

これは萬葉集と大和物語にある菟名日処女(うないおとめ)の伝説を元にして観阿弥が書いた作品を、世阿弥が改作したと考えられている。

成仏できずに地獄に落され、死後も求婚者たちにさいなまれ続けなければならない女の苦しみを強調したのは、伝説を下敷きにした能独自の作劇法。

前場の春の菜摘の乙女たちの清らかにみなぎる生命力に対し、後場ではすべてを逆転させる。妄執を捨てられぬ死者を示す「痩女」の面をつけ、地獄の闇と炎をおどろおどろしく語るシテ。いかにも室町前半、怪異好みの中世の産物。

三月十七日(土)高遠桜

高須松平(容保の実家)庭あとの策の池の高遠桜、今年もいち早く見頃。

三月十九日(月)ピアノ五重奏

アンデルシェフスキにインタビュー。

終了後の雑談で「ベルチャ四重奏団との新録音が出るんだってね」と言うと、

「そう、ショスタコーヴィチ。知ってるのかい? 自分はどんなジャケかも知らないんだよ。もう出たの?」とご本人。

「まだだけど、ひと月以内だと思うよ」

「ベルチャは日本に来ないのか? 自分が知るかぎり最高の弦楽四重奏団だ。ベートーヴェンの全集とか素晴らしい」

「ぜひ日本でもあなたとの共演を聴いてみたい」

「やりたいねぇ」

なんてやりとりをしているうちに、カジモトの人がスマホで探してくれて、ご本人にみせた。

「なんてこった。俺写ってない……」

というオチになったのがこの盤。何はともあれ発売がとても楽しみ(笑)。

三月二十日(火)ピアノな二日間

昨日からピアノな二日間。アンデルシェフスキ(演奏聴かずにインタビュー~ベザイデンホウト(演奏聴いてインタ)~タロー(演奏聴いてインタなし)。

三人とも音楽観も音楽性も大きく異なっていたが、共通したのは鋭敏な芸術家であることと、そして、たった一人で舞台に出て虚無と対峙するという強烈な孤独感、あえていえば死神のようなものを引き連れて、それでも自我を保とうとしている人たちということだった。

これは他の楽器や指揮者や歌手にインタビューしているときには、ほとんど感じることのない感覚。(自分がいちばん苦手なガンガンバリバリひくタイプのピアニストたちも、同種の恐怖から逃れようとしてああいう演奏をするのかもしれないと、ふと思った)

それをはっきり言葉として語ってくれたのはベザイデンホウトだけだったが、アンデルシェフスキの韜晦するような言葉にも、タローの軽やかで麗しく、しかしなぜか酒場の爛れた空気と酒精分がほのかに漂う演奏にも、そしてベザイデンホウトのスカルラッティのように快活に始まり光を放ちながら、やがてメランコリーの暗い影が姿を現していくモーツァルト演奏にも、それは確かにあった。

得たものがけっこう大きかったピアノな二日間。それにしてもタローの演奏、同じトッパンホールでの先日のカピュソンのフランス・ヴァイオリン音楽史と好一対の、パリ・ピアノ音楽史。

三月二十五日(日)作曲家とその時代

「春雁我に似たり 我雁に似たり 洛陽城裏 花に背いて帰る」とは、直江兼続の漢詩。

今日はさながら「上野山内 花に背いて音楽」。

パンダと花見で大混雑のJR上野駅公演口を抜け、どちらにも背を向け、東京文化会館へまっしぐら。

まず十三時から小ホールで東京・春・音楽祭の「東京春祭マラソン・コンサートvol.8」へ。テーマは「ロッシーニとその時代(没後150年記念)」。十一時から二十時まで計五部のコンサートでロッシーニの生涯をたどるマラソンの第Ⅱ部だけ聴く。勝手に駅伝。ナポレオン戦争後のナポリ時代の話。

《オテッロ》序曲の弦楽四重奏版とか《セビリアの理髪師》序曲と同じ旋律が歌われる《イングランドの女王エリザベッタ》の〈心からの感謝を捧げ〉とか、ナマではなかなか聴けない曲が並んで嬉しい。

十四時ちょうどに終演。外に出る気になれないので四階の音楽資料室で能関係の本を眺め、十五時前に大ホールに行き小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトXVI。前半の《ジャンニ・スキッキ》をみるつもりだったが、小沢征爾降板の余波で曲順変更、《子供と魔法》をみる。

十五時、JRに乗って飯田橋へ行き、トッパンホールで十六時開演の「シュニトケ&ショスタコーヴィチ プロジェクトⅡ ―チェンバー・オーケストラ」。

井上道義指揮の特別編成の弦楽オーケストラ(六‐六‐四‐四‐二)、山根一仁とアビゲイル・ヤングのヴァイオリンに北村朋幹のピアノとチェンバロ、長谷川智之のトランペット。

・シュニトケ:コンチェルト・グロッソ第一番(一九七六~七七)

・ペルト:タブラ・ラサ(一九七七)

・シュニトケ:モーツ‐アルト・ア・ラ・ハイドン(一九七七)

・ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲第一番(一九三三)

ヘビーだが刺激的なプロ。全体を聴き終えて頭に浮かんだのは「ショスタコーヴィチ・イズ・デッド」というテーマ。

ショスタコーヴィチは死んだ。

シュニトケとペルトの三曲は、ショスタコーヴィチが一九七五年に死んで、その二年後に完成されたものばかり。しかしその内容は、スターリン圧政時代の社会主義リアリズムの音楽とは程遠いという意味で、四十年以上前のショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第一番と照応する。とりわけシュニトケはそのパロディ性において。ジャズとタンゴの借用。

スターリンが死に、そしてヴェトナム戦争も終ると、中心も目的も消滅し、形骸化するソ連の全体主義。ショスタコーヴィチが死んだとき、かれがそのなかを生き抜こうとした社会体制もまた、脳死状態になっている。

「その死後」を生きるシュニトケとペルト。隣席の柴田克彦さんが喝破されたように、この四曲はすべてコンチェルト・グロッソ、二重協奏曲のようなスタイルになっている。小編成だからこそ透けて見えてくるその構造。

ショスタコーヴィチとその時代。そういえばシュニトケもペルトも、一九八〇年に亡命したクレーメルによって西側に伝えられ、広められた音楽。伝道者クレーメル。その意味と役割は?

三月三十一日(土)喜多流の『道成寺』

喜多能楽堂にて「佐藤寛泰独立記念 披キ 道成寺」。喜多流の若きシテ方、佐藤寛泰の主催公演。

・舞囃子『枕慈童』佐藤章雄

・狂言『箕被』山本東次郎

・仕舞『八島』友枝昭世

・仕舞『野守』塩津哲生

・能『道成寺』佐藤寛泰

喜多流らしいキレのいい動きが気持ちよし。喜多流では鐘を橋懸から運び込むところからすでに能が始まっている。鐘は黒川能よりは重そうだが、宝生流よりもかなり軽め。そのせいか出演者たちのヒリヒリするような緊張感は少なめ。

四月三日(火) 抽象の海、具象の島

靖国神社の「奉納夜桜能」へ。

・舞囃子『柏崎』小倉敏克

・狂言『水掛聟』野村万作・野村萬斎

・能『綾鼓』田崎隆三

いわゆる薪能。

靖国神社の能舞台は都内最古の能舞台の一つ。元は一八八一(明治十四)年に芝公園の紅葉館の隣につくられた芝能楽堂にあった。一九〇二年に靖国神社に移設された。能楽復興のシンボルだった芝能楽堂は屋内型の能楽堂の元祖で、靖国神社でも当初は能楽堂式だったが、三十六年後に現在地に移築されてからは能舞台のみで客席は露天式のパイプ椅子。

現代の薪能は鎌倉の観世流シテ方中森晶三が戦後に創始して、全国に広まったもの。屋外のかがり火の下で(もちろんそれだけでは光量が足らないので、舞台には照明が入っている)鑑賞するというのが受けて、いまも人気が高い。

今年二十六回目の「奉納夜桜能」はフジテレビ主催で毎年三日間。明治の能楽復興の功労者で、芝能楽堂と縁が深かった宝生流宗家と観世流の梅若家、この二家が毎年出演している。今日は初日で宝生流の田崎隆三がシテ。田崎はこの夜桜能の発案・企画者でもある。

都心は薪能の機会が少なく、自分は今回が初体験。席が遠いので姿も声も小さく、能楽堂公演より条件は悪いが、頭上を吹き抜ける風の爽快感は格別。野球で東京ドームより神宮球場で観るほうが、ナイターの快感を味わえるのと同じ。

例年なら満開の桜の下で観られるそうだが、異例の早咲きの今年はそうはいかない。近くのお客さんが「これじゃ葉桜能だ」と、うまいことを言う。

開演前に火入れ式。これが薪能では重要で、人気のある行事らしい。松明を持った裃姿の偉い人たちが、能管の伴奏に乗って進み、薪に点灯する。現代を代表する名手一噌幸弘が、厳粛げな儀式なのになぜか松任谷由実の〈春よ、来い〉の旋律を吹いているのが楽しい。

野村万作と萬斎父子による『水掛聟』は元気よくわかせる。野外の大観客向けということで能楽堂公演より身ぶりが派手で大きい気もするが、気のせいか。

さて『綾鼓』。これは、古典芸術のあり方とか現代の解釈とか、さまざまなことを考えさせてくれる演能だった。それはクラシック演奏、再現芸術を考えていくときにも、ヒントになりそうだ。

宮殿の庭掃きとして使われている老人が、偶然に美しい女御の姿を垣間見て、身分も年の差も忘れて恋心を抱く。そのことを知った廷臣が老人に、庭の桂の木にかけた鼓を鳴らせば、女御が姿を見せてくれると伝える。たやすいことと喜び勇んだ老人は鼓を叩くが、どんなに力を入れても鳴らない。皮の代りに綾布が張ってあったからである。からかわれたことを覚った老人は深く傷つき、女御を恨みながら池水に身を沈めて死ぬ。ここまでが前場。

後場は、老人の死を知った女御が池のほとりに出る。すると池の波の音が鼓の音に聞こえ、老人の霊が鬼となって現れる。鳴らせるものなら鼓を鳴らしてみろと笞を振るい、ひとしきり女御を責め苛んで、再び池の中に消えていく。

この能の話は去年の可変日記で何度か触れている。初心者の自分は同じ能を見比べるより、二百本以上ある未見の作品を観ることが最優先なのだが、この能だけは例外的に三回目である。

・一月三十日 浅見真州(観世流)

・五月二十五日 香川靖嗣(喜多流)

さらに、この作品を世阿弥が改作したといわれる『恋重荷』も観た。

・四月十四日 野村四郎(観世流)

何度も観た理由は、それぞれにかなり違うことがはっきりわかり、その相違が非常に興味深いからである。

能は五つある流派で上演作品に異同があり、同じ能でも詞章や演出、ときには題名も異なっている。『綾鼓』はとりわけ、私のような初心者が観てもわかるくらいに性格が違う。江戸以来の伝統的な詞章と演出の宝生版に対し、他の二つには現代人の手が入っているからだ。

まず喜多版は十五世宗家の喜多実が国語学者の土岐善麿の協力を得て一九五二年に初演したもの。物語の大筋は一緒だが詞章は大きく改変され、演出もあわせて心理描写はかなり現代風。

続いて浅見真州版は、二〇一五年に浅見の節付と演出で復曲上演したもの。詞章は宝生版によく似ているようだが、演出はかなり異なる。老人の憤怒と復讐がより写実的に演じられる。

なぜこうなったかというと、喜多流と観世流では『綾鼓』が長く廃曲になっていたため、復曲するしかなかったのだ。

喜多版では老人を結果として死に至らしめた女御の罪の意識がより表に出る。浅見版では独りよがりな老人の暴走、ストーカー的な性格が強調される。それぞれの感想は当日の可変日記に書いたので参照してほしいが、いずれにしても人間の悪意と恨み、どろどろとした負の側面を明確に感じることができる。

これに対し、今日観た宝生版は、よくも悪くも「能らしい能」。生々しい演技はほとんど切り捨てられる。後悔や怨恨の表現は抑制され、抽象化される。女御役のツレはわずかしか動かない。シテの老人も、前場で鳴らない鼓を強打する一瞬の自暴自棄の表現を除くと、その動きはゆるやかで、具象性を欠く。鬼になってからも女御にはほとんど触れない。

詞章が耳から暗示するものを、視覚面はきわめて簡素に様式化し、想像力にゆだねる。老人と女御の感情がどのようなものなのかは、見物人一人一人の憶測にまかされている。

具象的、写実的な動作を加えてドラマをより明確に描き出した二つの復曲が現代的なのに対して、宝生版は古典的だ。現代劇や歌舞伎よりも写実性が稀薄でドラマの風化が進み、舞と歌の様式美を純化しているという意味での、古典的。

宝生の『綾鼓』はあまりにお行儀がよすぎて食い足りなさが残る点で、昨年観た観世の『恋重荷』とよく似ていた。古いものだから仕方ないのかも知れない。それが古典なのかも知れない。

ところが問題は、ではこの宝生版が作品の生まれた時代の上演に近いのかとなると、そうはいいきれないことだ。

『綾鼓』も『恋重荷』も、室町時代には人気の高い曲だったらしいのに、戦国時代から江戸初期にかけてのどこかで上演が全ての流派で途絶し、江戸時代前半には廃曲となっていた。

復活はどちらも江戸期の半ば、将軍吉宗時代の享保年間(一七一六~三六)になってからである。宝生が『綾鼓』を、観世が『恋重荷』を復曲した。

しかしこの復曲は原曲そのままであったのかどうか。『恋重荷』に関しては詞章と演出の異なる一五九八年の「妙佐本仕舞付」が発見されている。現行版よりも老人の復讐が劇的で生々しく、現在はこの古演出を復活させることもたびたび試みられている。現行版を物足りないと感じるからだろう。

現行版は、復古と質素倹約を旨として堅苦しさが求められた吉宗時代の精神の反映とも思える。「武家の式楽」の儀式性にふさわしい荘重な様式美。シテ独りが目立つ印象も強まる。武士は食わねど高楊枝、やせ我慢の美学に則った演能。

江戸後期のこの「伝統」が、室町時代はもちろん、家康から家宣までの時代の猿楽の精神と同じであるとはいえない。大衆性では歌舞伎や文楽に勝てなくなった時代の、高尚化。

『綾鼓』も江戸後期風に改変された可能性が残る。喜多や浅見は現代化と同時に、幻の室町版の精神に迫ろうとしたともいえる。少なくともかれらの曲の方がより示唆に富み、現代に通じるテーマを見出しやすいと自分は感じた。

復曲や新作にも力を注ぐシテは、型を守るだけでなく、闊達に能の精神を伝えようと望んでいるのかも知れない(このあたりが、現代のクラシックのピリオド演奏にも通じる)。浅見や梅若実、大槻文藏など、故観世寿夫の薫陶を受けた世代にはその気配が濃い。

もちろん、写実一辺倒では能にならない。現代劇はいうまでもなく、歌舞伎にもかなわない。抽象と様式美こそが能の骨格だ。しかしそこへ写実、具象をわずかに交えることで息が通い、想像の翼が広がる。抽象の海に浮かぶ具象。その対照と落差が立体感、深さと奥行を生み、人の生を象徴する一瞬となる。

そしてその一瞬は、復曲や新作にしかないものではない。古典の名作のなかにも存在する。たとえば、薩摩守忠度が最期に落す扇子のように。

抽象海上の具象。その共存の瞬間を求めて、自分は能を観つづける気がする。

四月四日(水)『鞍馬天狗』予告篇

昨日の薪能に続き、今日は屋内の国立能楽堂で定例公演。

・狂言『口真似(くちまね)』山本則孝(大蔵流)

・能『鞍馬天狗(くらまてんぐ)』出雲康雅(喜多流)

『鞍馬天狗』は能における牛若丸物語の出発点。平治の源義朝敗死後、鞍馬山に稚児として預けられた沙那王こと、かつての牛若丸(子方の大島伊織)。鞍馬山の大天狗(シテの出雲康雅)に出会って、平家打倒のための兵法を授けられるという話。

春の鞍馬山の花見が舞台なので、桜の時期に上演される。最大の特徴は子方がたくさん登場すること。沙那王以外に平家一門の稚児四人、合わせて五人が着飾ってチョコチョコと橋懸を歩いてくる。数が必要なので年少の子も女児も、シテ方以外の子も混じる。大概の能楽師はこれが初舞台になるそう。今回も女児二人とワキ方一人が含まれ、最年少は二〇一三年生れ。みな父か祖父がワキツレや後見か地謡で同じ舞台で見守っている。

花見なのに桜木の作り物はない。観ていて明白なのは子方五人を春の桜そのものに見立てて、愛でる作品であること。

このことや沙那王と大天狗の微妙な関係など、中世の稚児文化というものが気になってくる。参考文献をいくつか集めて読んでみて、それから『鞍馬天狗』をあらためて考えてみることにする。

四月五日(木)きかなくてもすむ名前

上野で東京・春・音楽祭の《ローエングリン》。総体的には充実した上演だったが、オーケストラは二期会でのメルクル&都響の方がニュアンス豊かだった。

とりわけわが「米の飯」(笑)、第一幕のノリがイマイチだったのが残念。演奏会形式ではドラマの視覚的表出は歌手の演技力、それも扮装も大きな身ぶりもない状態での、表情とわずかな動作の表現力にすべてがかかる。エルザ役のレジーネ・ハングラーにそれがないのが痛かった。エルザの苦境がはっきり出てこないと、白鳥の騎士出現のありがたみも半減することがよくわかった。

でも何をいおうと、安定して歌ってくれるローエングリン役の歌手が中心にいるのは、本当にありがたいこと。

生れて初めて見た一九八三年ベルリン・ドイツ・オペラの公演(装置と衣裳、演出の原型はヴィーラント・ワーグナーのバイロイト演出そのままだった。指揮は若き日のヤノフスキ)でも、翌年のハンブルク国立歌劇場来日公演(ネルソン指揮、エファーディング演出)でも、一九九三年のベルリン・ドイツ・オペラ来日公演(指揮の若きティーレマンと演出のゲッツ・フリードリヒとアームストロングのエルザと合唱は素晴らしかった)でも、二〇〇七年のアルミンク&新日本フィルのセミ・ステージ上演でも、こういってはなんだが、ローエングリンの偽者みたいなものばかり聴かされた。名前を思い出したくない歌手たち。

よいヘルデンテノールが払底した時代だったからだろうが、それに加え、二十世紀後半の日本の興行主も観客もオペラにおけるテノール歌手の決定的な重要性を理解しておらず、お金をかけなかったために、あんな状況が続いたのではないか、という気もしないでもない(カラスが遺した誤解、ともいえそう)。

舞台ではまともなローエングリンは一生聴けないのだろうと思っていた二〇一一年、バイエルン国立歌劇場来日公演でカウフマンの代役となったボータを聴いて、ローエングリンを歌えるテノールが本当にこの世にいたと、初めて納得できた。以後はフォークトの数回、そして福井敬と、ちゃんとしたローエングリンを聴ける巡り合わせになっている。

ところで、ボータがその前年に歌ったプッチーニの《外套》のド・ビリー指揮のCDが最近出た。少し時期がずれて、同じド・ビリーの指揮でツェムリンスキーの《フィレンツェの悲劇》も出た。

現物を手元で並べて気がついたが、これらは二〇一〇年五月二十日にコンツェルトハウスで行なわれたダブルビル、一幕物二本立ての演奏会形式上演である。

なるほど二本の話には共通点がある。どちらもソプラノの妻がテノールの間男と不倫して、それを知ったバリトンの夫が間男を殺し、妻に見せつける話だ。ただし《外套》はそれで終りだが、《フィレンツェの悲劇》は夫の強さに妻がほれなおすという急展開。ここでは夫役を二本ともヴォルフガング・コッホが歌う。

さらに面白いのが、どちらも第一次世界大戦中の一九一六年に完成された「同い年」のオペラだということ。

こういうダブルビルは、相似と相違が互いの彫琢を深くして、じつに効果的。ということで、ミュージックバードのニューディスク・ナビでこの二本立てを再現する形で五月に放送することにした。順番はCD番号に従ってツェムリンスキー~プッチーニにしたが、あとでみたコンツェルトハウスの公演記録のサイトでもそのようになっている。

先日の藤原歌劇団の《ナヴァラの娘》&《道化師》もそうだが、ダブルビルは組み合わせの妙が生命。ちなみに大野和士の新国立劇場では二〇一九年に《フィレンツェの悲劇》を、《外套》とではなく同じプッチーニの《ジャンニ・スキッキ》と組み合わせる。こちらの共通点はフィレンツェが舞台であること。これもどうなるのか、楽しみだ。

四月七日(土)実演の予感、録音の継承

東京芸術劇場でカンブルラン指揮読売日本交響楽団。カンブルランのラスト・シーズンの開幕演奏会。

ラモーのダルダニュス組曲、モーツァルトの《トルコ風》、ベートーヴェンの七番というプロは、今月の他の二つのプロと関連づけられているはずなので、三つ聴いてから。ほかは一つが《くるみ割り人形》組曲にモーツァルトのクラリネット協奏曲と《春の祭典》、もう一つはアイヴズの《ニューイングランドの三つの場所》とマーラーの九番。

パッと見えるのは三世紀にわたる舞曲の変遷、ラモー~ベト七~くるみ割り~ハルサイだが、今月のプログラムの解説を読むと、その舞曲のなかでも、とりわけて「ロンドの変容」がテーマではないかと思えてきた。

ラモーとモーツァルトのロンド楽章、くるみ割りの行進曲、ハルサイの春のロンド、マラ九のロンド・ブルレスケ…。

「ロンド二百年の変容」はこれからの二回で確認していくとして、とにかく今日感じたのは、カンブルランの意図がオケの隅々に徹底してきたということ。ベト七は就任早々に取りあげた曲なので、その間の発展を聴いてほしいといっていた。たしかに前はときに上滑り、空転していた表現が、今はかっちりとギアがはまって、無駄なく伝わっているように思える。今シーズンのこのコンビは本当に聴きのがせない予感。

レコード店のサイトで、「レナード・バーンスタイン~ザ・ピアニスト」十一枚組の廉価版ボックスが発売され、「ジェニー・トゥーレル&バーンスタイン・アット・カーネギー・ホール」が含まれていることを知る。

一九六九年ライヴのこれはバーンスタインの録音のなかでも最もマイナーなLPの一つで、初めてCD化されたのはようやく二年前のこと。四十三枚組の「グレート・モーメンツ・アット・カーネギー・ホール」で世界初CD化されたのだが、四十三枚組で必要ないものも多いし馬鹿でかいデザインがなんかアレ(笑)ということで買っていなかった。これは十一枚組で無駄がなく買いやすい。

このライヴは我が師、三谷礼二さんが愛惜してやまなかったLP。なかでも、なんといっても、 オッフェンバックの《ラ・ペリコール》の「手紙の歌」!

自分は三谷さんと出会う前からオッフェンバックが大好きだったが、そんな半端な知識を飛び越えて、こういうものを知っていて、それを惜しみなく若造に教えてくれる人がいて、しかもそういう人が自分と親しく口をきいてくれると知って、本当に嬉しかった。

その後、吉田秀和の『音楽紀行』で、一九五四年ニューヨークのトゥーレルのリサイタルを聴いて絶賛していることを知った。学生時代の三谷さんはこれをむさぼり読んでトゥーレルへの興味をかきたてられたにちがいないとも確信した。その思いがこのレコードを通じて、後世の自分たちにも伝えられる。そういう、思いのバトン・リレーみたいな感覚。これもなんだか、とても嬉しかった。

これは『演奏史譚一九五四/五五』には、個人的すぎて書かなかった話。

四月八日(日)児姿は幽玄の本風なり

能楽と稚児の勉強。

・細川涼一『逸脱の日本中世』(ちくま学芸文庫)

・松岡心平『宴の身体―バサラから世阿弥へ』(岩波現代文庫)

細川は一九五四年生れで中世史、松岡は一九五五年生れで中世文学の研究者。

稚児とは元服前の子供のことだが、中世の寺院では、寺に預けられ、高位の僧の身の回りの世話をしつつ礼儀作法や基礎教養を学ぶ童形の少年たちを指した。公家や武士など上中流の子弟がその中心だが、身分は卑しくても見目麗しく利発な少年が混じることもあった。

当時は女犯戒があるため、僧にとって紅顔の美少年は女性の代用品(より高貴な代用品)の意味合いをもった。法会などで、着飾って舞や歌を披露する稚児たちは、位の低い一般の僧にとっては、手の届かぬ憧れのアイドルだった。一方、稚児を預かる立場の僧にとっては、少年愛や男色など性欲の対象となった。

この稚児寵愛の風習が、僧侶から公家へ、さらに戦場の男性社会に生死する武士にも広まったのが中世という時代。

稚児を寵愛した僧の例として、『逸脱の日本中世』では、南都興福寺の大乗院門跡尋尊(一四三〇~一五〇八)が挙げられている。

呉座勇一のベストセラー『応仁の乱』の主役の一人として私にも親しい存在となったこの尋尊には、愛千代丸と愛満丸という二人の寵童がいたのだ。

愛千代丸は武士の子で、十四歳から元服する十九歳まで尋尊に仕えた。愛満丸は猿楽の鼓打ちの子で、尋尊に親権を買い取られ、十五歳から二十六歳まで稚児姿で寵愛された。その後に出家(厳密には遁世)したが二年後に自殺している。長く稚児のままだったことが心を病ませたのだろうと推測されている。

卑賤の猿楽の者が、稚児になることによって貴人に近づき、愛されるというのは世阿弥の少年時代を想わせる。そのとおり松岡によると、世阿弥もまた、ある寺院に稚児として召し置かれていた可能性があるという。そこで上流階級に交われる基礎教養を身につけて、足利義満や二条良基にその才と容姿を愛されたのではないかというのだ。

さらに松岡によると、世阿弥本人の用いる「幽玄」とは、私などが安易にイメージする「わびさび」風の、質素で枯淡なものではない。童形の少年の、瑞々しく伸びやかな官能美、「清冽可憐なエロス」のことを指す。「児姿は幽玄の本風なり」と世阿弥は『二曲三体人形図』で断じている。桜花と同様に短い盛りを迎えて散る「幽艷」の美。

思春期の少年の花。稚児たちを満開の桜に見立てる能の『鞍馬天狗』は、この美学の舞台化。なかでも敗残落魄の境遇にめげることなく、けなげに復讐と源氏の再興を誓う沙那王は、その張りつめた脆さ、ときにみせる気弱さゆえに、大人の男にとってはたまらなく愛おしい。

その愛おしさの感情を純粋ととるか、下劣ととるかは、観る人次第。

弱い沙那王を強い大天狗が憐れんで、というだけの単純な話になっていないのもいい。天狗は山伏に化けて人間たちの花見の宴を脇で楽しもうと思ったのに、不審者に気づいた僧たちはこれ見よがしに場所を変えてしまう。親疎貴賤の隔てなどないはずなのに、仏法の慈悲の心はどこに行ったのだと、人の中の魔物としての孤独を嘆く天狗。ところがそこに、独りで残った稚児が親切に声をかける。平家の中の源氏としての孤独を生きる沙那王。花の下で二人だけの心の交歓が始まる。ここで地謡は「人にひと夜を馴れ初めて(略)馴れは増さらで恋の増さらん悔しさよ」と『閑吟集』にある恋の歌を謡いだして、友情と恋情を重ねあわせる。その初々しい妖しさ。

後場は翌日、大天狗が正体を現して兵法を授ける場面。詞章では供に全国各地の天狗を六人ぐらい引き連れているとあって、天狗界の大立者であることが示されるのだが、出てくるのはシテだけ。あとは想像にまかされている。

兵法を授けおえた天狗が去ろうとすると、また独りになることを嫌った沙那王が駆けより、袂にすがる。思わず見せた少年の幼さに、天狗はいったん戻ってくる。このあたりもどこか艶っぽい。

面白いのは、そこで沙那王を励ます天狗が、大丈夫だ、西海で平家を打倒するときには影ながら助ける、とだけ言うこと。つまり、宿願を果たすまで助けると言っていて、その後のことは触れない。平家を滅ぼした後の義経の運命の急転落が暗示されているかのよう。

稚児と山伏の関係では、昨年九月に観た『大江山』の鬼、酒呑童子も興味深い存在だった。討伐に来た武士たちが山伏に変装して近づくと、酒呑童子は悪鬼とは思えないほどに他愛もなく山伏と信じきり、親切に宿を貸してやり、酒宴でもてなす。そしてかれらに対し不思議な馴れと媚態を示すのだが、それは酒呑童子がかつて叡山の稚児であったから。

今は大江山の鬼と成り果てた者の、皆から慕われ、憧れられる人気者の美童だった時代の、遠く甘美な記憶。それに酔ったところを猛々しい武士たちにつけ込まれ、あえなく討たれる。稚児の知識が増えたところで、もう一度観てみたい。

合わせて、堂本正樹の本も二冊読む。

・堂本正樹『能・狂言の芸』東京書籍

・堂本正樹『喝食抄―堂本正樹能劇評論集』ぺりかん社

堂本は一九三三年生れの劇作家、演出家、劇評家。在野の演劇人として能楽を論じている。学者に較べて直感と推測に頼っていく傾向が強いが、それだけに鋭利でテンポよく、面白く読める。前者は一九八三年、後者は一九九三年刊。

十五歳で三島由紀夫と親交を結び、映画『憂国』では監督をつとめた。堂本の『回想 回転扉の三島由紀夫』(文春新書)は出て早々に自分も読み、二〇〇五年十一月二十日と、翌年の七月十三日の可変日記で触れている。

これもついでに読みなおしてみると、能に関する部分がいくつかあった。初めて読んだ頃は能など何の興味もなく、十三年後の自分が能に入れ込むなど夢にも思っていない。能の話は読みとばしたはずで、日記でもまったく触れていない。これも昔の日記を読む面白さ(笑)。

『喝食抄』の喝食(かつじき)とは、禅宗寺院の稚児のことである。この本の副題を「能劇評論集」としたように、堂本は能を劇として考えている。今では当たり前のことのようだが、昭和三十年代まではむしろ異端思想だったらしい。一九五九年に出した『古典劇との対決―能・歌舞伎・僕達の責任』でこのことを主張したとき、能は演劇ではない、能は能だ、日本独特のものだという批判や非難にさらされたという。

しかし、劇としての緊張感が抑圧されたのは江戸期に「武家の式楽」となって以降のことで、中世にはもっと闊達で、ドラマ性が豊かだったと堂本は考える。

これは戦後の能楽研究を牽引した大学者たち、横道萬里雄(一九一六~二〇一二)や表章(一九二七~二〇一〇)などの学説に沿ったもの。実践面では八世観世銕之丞や梅若実、浅見真州、大槻文藏など、観世寿夫の薫陶を受けた観世流のシテ方が学問的成果を採り入れて、家元制度との兼ね合いのなかで、中世以来の復曲や古い詞章、古い演出の復活に一九八〇年代から力を注いだ。堂本もそこに関わっているようだ。

このような八〇年代以降の能のとらえ方や演能の潮流の変化――一九八三年の国立能楽堂開場も関係あるのだろう――が『喝食抄』にうかがえる。『鵜羽』が江戸時代に廃曲になったのは、足利義教が暗殺されたときに演じられていた能であることを徳川将軍家が忌んだためという推測も、堂本が広めたものらしい。

演劇性を重視する堂本には、宝生流のシテがいちばん歯がゆいというのも面白かった。江戸の式楽的性格を最も濃厚に残す宝生流では「戯曲面が退化して抽象舞踊に徹せざるを得ぬ」からである。

堂本より十一歳年上で、戦後昭和を代表する能評家だった大河内俊輝(一九二二~二〇一〇)が、名手野口兼資(一八七九~一九五三)以降の宝生流シテ方に肩入れし、対して復曲や古い詞章の復活を嫌ったのとは、見事なまでに対照的。

その後がどうなっているのかは、これから学んでいくつもり。宝生流でも若い宗家の室生英照(一九五八~二〇一〇)は思いきった表現で、変化が生じつつあると当時の堂本は書いているが、英照は早世して、今は息子の和英(一九八六年生れ)の代となっている。

四月九日(月)渡世をいとなまば

国立能楽堂で観世流の久習会の演能。

・一管『惣神楽(そうかぐら)』一噌幸弘

・独吟『和布刈(めかり)』橋岡伸明

・狂言『横座(よこざ)』善竹十郎

・能『善知鳥(うとう)』荒木亮

初めは現代を代表する名手、一噌幸弘による笛の独奏。

独吟の橋岡伸明は、観世流シテ方の職分、故橋岡久馬の三男。謡のあと、舞台右手奥の切戸口から出るのに、いったん反対の左手奥まで行き、そこからダッシュして勢いをつけ、野球のスライディングを思わせる姿勢で足から滑り出ていったのにびっくり。こういう退場の仕方の例があるのだろう。

能は橋岡久馬に学んだ荒木亮のシテ。『善知鳥』と書いて、うとうと読む。当時の日本の北端と考えられていた青森市北部の海岸、外ヶ浜に棲む鳥の名前。喜多流では同じ能を『烏頭』と呼び、この方が元の字だろうが、なぜか喜多流以外はこの字をあてる。

親鳥が「うとう」と鳴くと、雛が「やすかた」と答えて居場所を知らせる習性をもつので、猟師は親鳥の鳴き真似をして雛を捕らえる。こうして殺生を生業とした人間は、地獄に堕ちなければならない。人の業の深さを描く悲劇。

能楽は仏教思想が支配した中世の産物である。神仏の加護で離ればなれになっていた親子が再会できるとか、護法神が降臨して悪魔を退治するといった、現代人からみればご都合主義に思える奇蹟譚も少なくない。

しかし一部に、ハッピーエンドを拒否した作品がある。仏法の光は、地獄や修羅に堕ちて苦しむ人間の姿を照らしだすだけ。それでも、誰にも知られぬままに無明の闇の中に沈んでいるよりは、光が照らして、存在を気づかれるだけマシなのだ。『善知鳥』はその代表的な名作。

前ジテは、越中立山の地獄谷(死者が堕ちる立山地獄)で修行中の僧(ワキ:福王和幸)が出会う老人。じつは外ヶ浜の猟師の霊で、故郷の妻子への伝言を僧に頼み、妻への証拠に、自らの衣の片袖を託す。その伝言は、家にある蓑笠を供養に手向けてほしいというものだった。

この問答のあいだ、遥かな外ヶ浜にいるはずの妻子が先に舞台に出ていて、脇座にじっと座っているのが面白い。

いうまでもなく、富山県から青森県までは本州の半分を縦断することになるほどの遠距離だが、能舞台の上では物理的な距離を超越して、立山の地獄と外ヶ浜の賤家が隣りあっているのだ。

松岡心平の『宴の身体』によると、修行僧が立山地獄で会った少女が、近江の蒲生で亡くなった霊で、その遺族に会いに行ったという話が今昔物語にあるそうで、『善知鳥』はその話を借りて設定を変え、日本の北のさいはて、外ヶ浜と結んだものらしい。

立山も外ヶ浜も、生身の人間が行ける限界。ともに人外の世界との境界の場所である。生前は外ヶ浜、死後は立山と、人間の限界地にあることを余儀なくされているのが、猟師とその霊なのだ。

僧が外ヶ浜の妻子を訪ね、片袖を示して確かめさせ(片袖幽霊譚という伝説の一つの形らしい)ると、妻は蓑笠を供えて、僧と供養を行なう。すると、現世への懸け橋がつながったか、後ジテの猟師の霊があらわれる。

妻子を懐かしみ、子の髪をなでようとするが、殺生の罪を負う霊なので家の中に入ることができない。そのもどかしさに、猟師は自分が殺してきた雛たちの親鳥がどのような気持だったかを思う。

ここから猟師は生前の所業を再現していく。「渡世をいとなまば、士農工商の家にも生れず。又は琴碁書画をたしなむ身ともならず。ただ明けても暮れても殺生をいとなみ」という詞の迫力(ただ、世阿弥の甥の音阿弥が得意とした能だから、作者不詳ながら古いことが間違いないのに、「士農工商」という江戸時代風の用語は意外だった)。

シテは蓑笠を雛鳥に見立てる。橋懸から舞台の目付に向かって笠をくるくると放り投げ、鳥の飛ぶ姿を暗示する。そして笠に近づいて杖で突き、鳥を獲る。ゲームに夢中になるような、殺戮の快感。

雛をとられた親鳥は悲しんで、血の涙を降らせる。猟師は笠を被ってそれを防ぐ。そのために、家に遺した蓑笠を手向けてくれと頼んだのだ。

一転して、猟師は地獄での悲惨さを語る。無力な親鳥は鉄のくちばしと銅の爪の怪鳥に変じ、身動きできぬ亡者を襲い目をえぐる。狩られる者の苦しみ。「助けてたべや、御僧助けてたべや、御僧」と悲鳴をあげて消える。無明の闇へ。

このように生活のために殺生をする人でも浄土へ行けると説いたことが、法然や親鸞の浄土教の革命的な新しさと魅力だったのだろうと、今さらながら実感。しかしその救済の思想はここにはない。

四月十三日(金)ロンドと生贄

カンブルラン指揮読売日本交響楽団を聴きにサントリーホールへ。

サントリーホールは久しぶりと思って調べると、三月三日の日本フィル以来、なんと四十一日ぶり。この間にクラシックの演奏会とオペラに十六回(あと能に六回)行ったのに一つもサントリーホールがないというレアなケース。「東京・春・音楽祭」効果。

この間の大きな変化として、アークヒルズのレストラン街がようやく改装を終えて再オープンしたのを友人のフェイスブックで知り、開演前に覗きに行く。

さて演奏会。カンブルランの「ロンド二百年の変容」(勝手に命名)シリーズの二回目。

・チャイコフスキー:バレエ音楽《くるみ割り人形》から

・モーツァルト:クラリネット協奏曲

・ドビュッシー:クラリネットと管弦楽のための第一狂詩曲(クラリネット独奏はともにポール・メイエ)

・ストラヴィンスキー:《春の祭典》

《くるみ割り人形》の行進曲がいきなりロンド形式。この元気の良さをグロテスクに、ヤケクソ風にするとマーラーの第九番のロンド・ブルレスケになりそう(二十日のこの曲が楽しみ)。

続いてモーツァルトのクラリネット協奏曲の終楽章のロンド。前回の《トルコ風》の終楽章もやはりロンドだった。二つとも春風駘蕩というか、自然に眠気を誘い、最後に自然に減速して、終るともなく終る。この催眠効果、《春の祭典》の〈春のロンド〉前半の、眠りに落ちるような雰囲気に通じるようにも思える。

そして《春の祭典》。これはたしかに先週聴いたラモーの《ダルダニュス》組曲の、遥かな遥かな末裔(チャイコフスキーを経由した)にちがいない。ラモーがあそこで使った一本のプロヴァンス太鼓は、いまや多数の打楽器の強烈なサウンドに進化している。

それにしても感服するのは、指揮者と楽員の関係の見事な成熟。数年前までは上滑りして表面をなでるだけだったような響きが、今はその透明な表面の裏側で、何かが有機的にうごめいているところまで聴かせてくれる。「洗練された血の臭いのする音楽」としてのハルサイ。

この「血の臭い」は、もちろん生贄が流す血の臭いだ。これは今回の「ロンド強化月間」(勝手に命名)とは別に、一年前の演奏会にもつながっていると気がつく。一年前の四月十五日、東京芸術劇場でのカンブルランと読響。

・メシアン:忘れられた捧げもの

・ドビュッシー:《聖セバスティアンの殉教》交響的断章

・バルトーク:歌劇《青ひげ公の城》

当日の日記に書いたように、すべて生贄、聖なる犠牲を扱う音楽だった。カンブルランにとって春とは、尊き生贄により万物が再生する季節なのか。

このうちドビュッシーとバルトークはともに一九一一年作曲。《春の祭典》は一九一三年完成。ドビュッシーの狂詩曲の原曲(ピアノ伴奏版)は一九一〇年完成。この曲と雰囲気がよく似た《牧神の午後への前奏曲》をバレエ・リュッスでニジンスキーが踊ったのは一九一二年。

来週のアイヴズの《ニューイングランドの三つの場所》は大半が一九〇八~一四年に書かれていて、マーラーの交響曲第九番は一九一〇年完成。

第一次世界大戦直前の時代精神が生んだ「生贄の音楽」たち。蜘蛛の巣のように張りめぐらされた、それぞれの関係。

マーラーとアイヴズはいったい何を、何に対して、犠牲に捧げるのだろう。そのとき、ロンドはどう響く。

来週もすごく楽しみ。

四月十四日(土)オリンピックと音楽

宣伝。今月から東京都交響楽団の演奏会プログラム「月刊都響」に「オリンピックと音楽」という連載を書いている。

オリンピックに関わりのある音楽を二年間、二十回にわたり紹介する予定。第一回は「近代最初の五輪と《オリンピック賛歌》」。《オリンピック賛歌》の作曲者スピロス・サマロス(一八六一~一九一七)の話。

話がきたときは正直、「行進曲と賛歌の話ばかりで二十回なんてもつのだろうか」と思ったが、調べるとこれが出てくる出てくる。司馬遼太郎いうところの、歴史の調べ物の最大の快感「あなたはこんなところにいたのか」を何度も味わえることになり、楽しくなった。縦横さまざまにつながって広がり、近代史と音楽史の一側面をふり返る物語にできそうな気配もある。

今回のサマロスも、じつはギリシャ人初のイタリア・オペラの作曲家で、《オリンピック賛歌》の旋律はそのまま一九〇八年フィレンツェ初演の歌劇《リア》に流用されていて、というような話。

来月の第二回は「一九二四年パリ・オリンピックと映画『炎のランナー』」。

四月十五日(日)春の一段落

東京・春・音楽祭の楽日。スペランツァ・スカップッチ指揮の東京都交響楽団そのほかによる、モーツァルトの交響曲第二十五番とロッシーニのスターバト・マーテル。前者はカラヤン風の重いレガートでもたれたが、後者は緊張感とスケールがあって大満足。

四月十七日(火)アイーダ

新国立劇場で《アイーダ》。アムネリス役のセメンチュクが体調不良で降板、急遽カバーの森山京子が代役など、歌手陣は完璧ではなかったが、ゼッフィレッリの大規模な舞台は今もなお、創立二十周年の新国立劇場を代表する演出と再確認。初台駅のホームに凱旋行進曲が流れることの意味を、あらためて納得。

四月十九日(木)童貞力で行こう

写真は「音楽の友」のフェイスブック・ページから

写真は「音楽の友」のフェイスブック・ページから代官山「晴れ豆」でのイベント「爆クラ!」、無事に終了。来てくださったみなさまに感謝。

湯山さんからのテーマが『童貞力をクラシックで追求してみた!』で、一体どうなるんだ、お客さんいるんだろうかと本人がいちばん不安だったが、ふたを開けてみると常連のお客様主体にたくさんの方が席を埋めていて、嬉しいかぎり。しかもとても反応がよく熱心に聴いてくれたので、話していて心強いかぎりだった。湯山さんの進行もさすがに絶妙。話の穂をうまくつないでくれるので、とてもやりやすかった。

写真は「童貞クラオタ独特の肩のもみかた」を説明しているところではなく、たぶんグールドの話をしているところ。

四月二十日(金)昨日と明日

サントリーホールで読売日本交響楽団演奏会。指揮はカンブルラン。曲はアイヴズの《ニューイングランドの三つの場所》とマーラーの交響曲第九番。

もやもやした雰囲気に終始することが多いアイヴズが、明快なフォルムをもって響くのがカンブルランならでは。

情緒に流れず、きっちりと明確に振られたマーラーも同様。ロマン派の時代の終り、一区切りという告別の感覚と、次の時代への橋懸りとなる要素の共存。ロンド・ブルレスケのキレも期待通り。

四月二十一日(土)チェリビダッケ邂逅

この録音が再発売になったからには、紹介しないわけにはいかない。

一九六六年一月、チェリビダッケが東ベルリンを訪れてシュターツカペレ・ベルリンを指揮した演奏会のライヴ録音。

・ヒンデミット:ウェーバーの主題による交響的変容

・プロコフィエフ:スキタイ組曲

・ブラームス:交響曲第四番

・ドヴォルザーク:スラヴ舞曲第八番

自分が持っているのは一九九七年にAUDIORからAUDSE‐514‐515として発売された二枚組CD。あの当時のチェリビダッケ物の海賊盤の通例として録音年月の表記はないが、後述する理由で自分は一九六六年一月に違いないと知っていた。この時代の東独ライヴとしては異例なほどの鮮明なステレオ録音なので、事情を知らない人なら七〇年代後半と思っても何の不思議もないほどに高いクオリティ。

それが「イタリア」(ということになっている。真相は知らない…)のMEMORIESから四月十四日に突然出た。もう隣接権は切れているので、海賊盤ではない公有盤。

なぜこれを一九六六年一月のライヴだとAUDIOR時代から知っていたかといえば、旧師の三谷礼二さんがこの演奏を実際に会場で聴き、その思い出を書き遺しているから。一九八六年のミュンヘン・フィルの来日公演プログラムに掲載された『「劇場」のチェリビダッケ』は遺稿集『オペラのように』(筑摩書房)に転載されて読むことができる。

『“感動”の原点というものが、ある。

私にとって「指揮者とオーケストラの結びつき」の原点は、一九六六年一月十八日、東ベルリン・シュターツオパーにおける、セルジュ・チェリビダッケとシュターツカペレ・オーケストラの演奏会である』

一九六四年七月から六六年五月まで、三谷さんはアメリカとヨーロッパを回って、念願の劇場勉強旅行をした。その間に六百ものステージに接したという。

そのなかで、気にかかっていたのがチェリビダッケという存在だった。福原信夫と園田高広の著作で、レコードを録音しない凄い指揮者がいると知り、渡欧してからその名をさがしつづけたが、ウィーン、ロンドン、パリなどでは見つからなかった。インターネットなど想像もつかない六〇年代半ばには、偶然に出くわすしか見つける方法はないのだった。

しかし東ベルリンで、ついにその名を見つけたのである。まだ廃墟のようだったウンター・デン・リンデンの、夜の暗闇の中にほの暗く浮かぶベルリン国立歌劇場で、その演奏会のチラシを見つけたのだった。

そして待望の本番。チェリビダッケが登場すると、

『満員の客席はさんざめき、いつもは地味な東の客たちとは思えない湧き立つような熱気がたちこめた。実は私があまり好きでないヒンデミットの「ウェーバーの主題による交響的変容」も、精妙な響きと、構成を考え抜いてあるのだろう、次から次ヘと興趣を盛り上げていく演出上手で、プロコフィエフの「スキタイ組曲」は、これが東のオケ? と思わせるリズムの鋭さとシャープな音色で、私はまずすっかり驚倒してしまった。

しかし、ここまではあくまで前座だった。

休憩のあと、ブラームスの四番の、おなじみのフレーズがゆったりと流れだすと、私は実に不思議な気分がしてきた。もちろんそれはたっぷり過ぎるくらい叙情的で、かなり大きな表情がついていたが、それ以上に何かそこには“時の流れ”のようなものが漂っていたのである。オーケストラは前二曲とはまるで違った音色を出し、それは私たちが、かなり昔、勝手にイメージしていた戦前のドイツのオーケストラのイメージだったのである。

コンサート・マスターと副コンサート・マスターの喰い入るような眼つきと、真剣そのものの頬の緊張も、西側のオーケストラ、つまりベルリン・フィルの、単に職業的な表情とはまるで違っていた。もっとも私は、のちにフルトヴェングラー=ベルリン・フィルのヴィデオで、これと同じ没入の表情を見ることになるのだが……。

とにかく、さんざん聴き馴れたブラームスの四番シンフォニーが、はじめて耳にするようだった。中でも第四楽章のパッサカリアの劇的な立体性と、甘美さ、荘厳さ、いやすべてのことばが色あせる不可思議玄妙な進行は、時の流れを、ある時は遠い過去へつなげ、あるいは夢のような未来へとつなげた。ブラームスが、バッハをも、ベートーヴェンをも超える神業を達成しつつある、あくまで時の流れとともに感動しながら、私は人間の歩んできた歴史と、切実な現在と、無限の未来への信頼の気持でいっぱいになってしまった。

曲が終わると、聴衆は総立ちになって、いつまでもつづく喝采を浴びせた。私は実は最前列の中央にいたのだが、ふと横を見ると、白髪の老女が、むせぶように泣いていた。私も眼が曇ってしまった。チェリビダッケは何回目かに指揮台へもどって来た時、涙ぐむドイツの老婆と東洋人の私をじっと見つめ、わずかな微笑とともに、しばらく眼を離さなかった。私がお節介に、人に音楽の素晴らしさを説きつづけるのは、こういう原点たり得る音楽を聴くことができたからである。私は若いから未来を見たが、老女は過去のドイツ、過去のベルリンの栄光を見たのであろう。ドイツ人の戦前の誇りを一瞬呼び戻し得る霊媒のような指揮者、と、私は日本の友人たちへの手紙に書いた』

五十二年前の東ベルリンで三谷さんが聴いた演奏が、私の前で鳴りひびく。

自分がチェリビダッケを生れて初めてナマで聴いたのは一九八三年二月、ミュンヘンのヘルクレスザールでの演奏会だった。自分も最前列中央で、指揮者の尻が揺れるのを見上げながら聴いた。前半のハイドンが終り、後半のブラームスの一番が始まるとき、前半の笑顔とはうって変った恐ろしい形相で指揮者が入場してきたのを、強烈に憶えている。

そして、終楽章のアルペンホルンが大きな間をとって、時が止まらんばかりの遅さで朗々と鳴りわたったあと、そこからコーダへ向かって、巨大な驀進が始まったことも。

二十歳の自分が友人に連れられて三谷さんのお宅を初めて訪れたのは、日本に帰った、その直後のこと。

だから、三谷さんが亡くなった翌年の一九九二年に出た『オペラのように』でこの一節を読んだとき、不思議な縁を感じた。とはいえ、亡くなられる数年前に自分は個人的事情で、裏切るような形で三谷さんの元を離れていたから、正直そのときは、素直にその不思議な感情に浸ることはできなかった。

しかし、その五年後にAUDIOR盤を店頭で見かけたとき――今はなき六本木のWAVEだったと思う――オーケストラと曲目からみて、これは三谷さんが書いた演奏に違いないと直感した。

そうして、買って帰って聴いたときにわき上がってきた感情については、今はまだ書くまい。いや、書くべきものではない。

それから二十一年たって、また聴く。CDには十五日とあって三谷さんが書く十八日とは違うが、どちらかの誤記で、おそらくは同じ演奏だろう。

なんといっても、四番の冒頭の響き。身悶えるように、耐えきれずにあげたうめき声のようなヴァイオリンの響きは、恐ろしく印象的だ。そこから重ねられていく変転。第二楽章の魔術的な変容。そして終楽章のパッサカリア。

他の指揮者やチェリビダッケの他の録音にくらべてどうだとか、自分もナマで聴いた一九八六年、三谷さんがプログラムに書いたときの同じ曲の実演と較べてどうだとか、言おうと思えば言える。

だが、そのような比較は虚しい。どの一回も、かけがえのない体験だからだ。

この音楽が生れた瞬間の三谷さんの体験、それを追いかけた自分の、文章と録音と実演によるいくつかの体験。それらの記憶は鮮やかなままに折り重なり、目の前のこのディスクとともにある。

四月二十五日(水)式楽としての能

銀座の観世能楽堂で「開場一周年記念 音阿弥生誕六百二十年特別記念公演」と題された「古式謡初式」を観に行く。

進取の気風少なきたちゆえ、新築の観世能楽堂に行くのはこれが初めて。地下鉄の駅から地上に出ることなく行けるのは、気候や天候に左右されないのでありがたい。ビルの地下二階というのはセルリアンタワーの能楽堂に似ている。現在はこのような形でしか、東京では民間の能楽堂の新築は難しいのだろう。

しかし、さすがにセルリアンタワーよりも内装ははるかに風趣があるし、観世宗家の本拠として、宝生や喜多のそれと同じように、次第に舞台に神が宿っていくのだろう。

「古式謡初式」とは徳川時代、毎年の正月に江戸城本丸の大広間で将軍、御三家、諸大名が列座して行われた幕府の公式行事、謡初(うたいぞめ)を再現したもの。「幕府の式楽」、幕府公式音楽としての能を象徴する儀式で、明治維新後も観世宗家が上野寛永寺で最近まで続けてきたという。

江戸期は観世、喜多の両太夫と、他の三座から毎年交代で一座の太夫が出演するきまりだったが、今回は観世清和、宝生和英、金剛永謹の家元三人。各人が各流派の重鎮ばかりの地謡を引き連れて登場。侍烏帽子に素袍という武士の正装。

幕府の奏者が出座して進行を取りしきる。奏者役は茂木七左衞門。「うたいませ」と声をかけると、観世が『高砂』の一節、四海波を単独で謡う(小謡)。続いてワキの森常好と囃子方がやはり正装で登場し、居囃子(座ったまま囃子にあわせて謡う)で観世が『老松』、宝生が『東北』、金剛が『高砂』を謡う。祝いごとにふさわしいものばかりで、つねにこれらに固定されていたという。

奏者が時服(表が白、裏が紅の絹服)を三宗家に渡し、三者はそれを着て、舞囃子で「弓矢立合」。それぞれの流儀で同時に謡い、舞うのが面白い。

「弓矢立合」を舞う由来は、三方ヶ原合戦後に浜松城に逃げ帰った家康が疲れて眠って目覚めてみると、武田勢が城を襲わずに撤退していた。それを喜んで何か舞えと命じられた側近の観世太夫が、これを舞ったことだという。

この頃、観世太夫は京の荒廃を避けて家康の庇護を受け、側近にまでなっていた。このことが、後年の徳川将軍家と観世の緊密な関係の出発点となった。

著作権とか、そういった近代的な概念を超越して存在し続ける、家元制度。能の場合は足利、豊臣、徳川と、歴代の武家の権力者が権威づけたことが、今もその権威の原点となっている。その象徴としての古式謡初式。

四月二十六日(木)ワキの人西行

国立能楽堂の企画公演「特集・西行 生誕九百年記念」の第一日。

・仕舞『実方(さねかた)』キリ 梅若実

・狂言『鳴子遣子(なるこやるこ)』茂山七五三(大蔵流)

・能『西行桜(さいぎょうざくら)』梅若万三郎(観世流)

西行(一一一八~一一九〇)は、在原業平とともに、能によく登場する人物。業平と違うのは、業平がシテの演じる霊だったり、あるいは恋人の霊や植物の精などシテが慕う存在として間接的に出てきたりするのに対し、西行はワキとして霊や精の夢を見るのが多いこと。本人が出家だからだろう。松尾芭蕉や夏目漱石など、自らをワキの位置において人と事物を眺める文学者の、始祖的存在か。今日の『実方』と『西行桜』も、西行がワキとなってシテと夢で会う複式夢幻能。

特に後者は西行ものの代表作。世阿弥あるいは金春禅竹の作で、前場の花見客の喧騒と、後場の孤独な春の宵、桜の老木の精の舞を見る夢幻劇との対照の見事さ。感服しつつも、自分はまだまだ初心者で、ゆっくりした静かな舞が楽しめない。後場では何か、どんよりした重苦しさを感じてしまった。機会をあらためてまた観たい。

四月二十七日(金)クレオパトラの死

紀尾井ホール室内管弦楽団の演奏会。

パオロ・カリニャーニの指揮、コンマスは千々岩さん。

・ケルビーニ:歌劇《アリババ》序曲

・マルトゥッチ:夜想曲(管弦楽版)

・レスピーギ:組曲《鳥》

・ドビュッシー(クロエ&カプレ編曲):ベルガマスク組曲

・ベルリオーズ:クレオパトラの死(メゾソプラノ:リリー・ヨルシュター)

普段の定期よりも金管や打楽器が増強され、ナマではあまり聴けない曲ばかりでありがたかった。なかでも最後のベルリオーズの《クレオパトラの死》が飛び抜けた出来。この曲が近年録音される機会が多い理由を納得させてくれる、鮮やかな演奏。

この劇性豊かな音楽になったとたん、オペラ指揮者カリニャーニの指揮が水を得た魚のように生彩豊かになる。ヨルシュターが楽譜を使わず、前奏から厳しい顔つきとなってクレオパトラの運命のドラマに没入したことも、大きなプラス。

シェイクスピアの戯曲を意識の下におき、イタリア風の劇的なソロ・カンタータの伝統を受け継ぎながら、オーケストラをより雄弁に、劇的に語らせ、情景を描き出すベルリオーズ。《トロイアの人々》のカサンドルとディドンの先駆けとなり、さらには〈ブリュンヒルデの自己犠牲〉のあの音楽までも予感させる、クレオパトラの自決のドラマ。バーンと盛り上げずに死の静寂で終るラストは、むしろよりモダンであったり。

しかしそれでもなお、オーケストラの規模(十型)も歌手の様式も、あくまで一八二九年という時点にふさわしい響きなのが嬉しい。歌もオーケストラもヴェリズモ風に、大柄にやることも可能だろうが、そうしていない。このへんは紀尾井ならではのありがたさ。

ロシア南部出身のヨルシュターはペーザロやミラノで学んだ、細身の美女(プロフィール写真の時点よりも段違いに垢抜けている)。ロッシーニ歌唱を基礎にしてベルリオーズに挑むという、歴史的に正しい選択。

四月二十九日(日)思へば仮の宿

二十六日に続き、国立能楽堂の企画公演「特集・西行 生誕九百年記念」の第二日。

・舞囃子『松山天狗(まつやまてんぐ)三段之楽(さんだんのがく)』金剛龍謹(金剛流)

・狂言『花折(はなおり)』小笠原匡(和泉流)

・能『江口(えぐち)』金剛永謹(金剛流)

『松山天狗』は、保元の乱に敗れ、讃岐松山に流されて崩御した崇徳上皇の御陵に西行が詣でて、上皇の霊と夢で会う話。現在は金剛と観世の二流しか取りあげないが、源平騒乱の原点みたいな能なので一度観たかった。舞囃子の一部分とはいえ嬉しい。

西行がはるばる来てくれたことに感謝して、墓所を鳴動させながら上皇の霊が出現、往時の栄華を偲んで舞うが、やがて敗北と配流の悔しさを思い出し、形相を一変させて怒りにふるえる。

すると雷雲の中から相模坊なる天狗が眷属を引き連れて現れ、逆臣どもを皆殺しにしてご覧に入れようといい、上皇を喜ばせる。

ではと天狗たちが都へ飛翔していく瞬間、夜が明けてその姿は消える。ただの一場の夢なのか、真実なのか。自分は前者に思えた。上皇の霊が頼もしい臣下に助けられ、復讐を果たすことができるのは、ただ夜の夢の中でのみ。

狂言『花折』は『西行桜』のパロディになっているのが楽しい。

『江口』は観阿弥の作を世阿弥が改作したという。西行その人は登場せず、西行を慕う後世の旅の僧が、淀川沿岸の江口の里を訪ね、西行と歌を交わした遊女の霊に出会うという話。

俗世の垢にまみれて苦界に生きる遊女が、自分たちや浮世(仮の宿)のことなど気に留めるな、執着を捨てよと僧に説く。じつは普賢菩薩の化身で、最後は正体を現し、西の空に去っていく。

出家に覚悟を求めると同時に、自分は苦悩の旧里に生きて死ぬという諦観、それが菩薩行、なのだろうか。

これも解釈はさまざまにありそうで、長くつきあっていくつもり。

五月五日(土)有楽町と池袋

東京国際フォーラムの「ラ・フォル・ジュルネTOKYO」に行く。

今年から池袋の東京芸術劇場と二か所開催となり、体制も変化したということで、二〇〇六年から続いたクラシック・ソムリエもお役御免。気楽な立場でコンサートを二本聴く。有楽町線に乗って池袋の会場ものぞく。池袋をターミナルとする各線の沿線には、潜在的なクラシック需要が眠っていそうな気がする。

五月九日(水)武士と仇討

国立能楽堂の定例公演。

・狂言『水掛聟(みずかけむこ)』能村晶人(和泉流)

・能『放下僧(ほうかぞう)』山階彌右衛門(観世流)

『放下僧』は仇討物。父を殺した仇に兄弟二人が放下(芸人)に変装して近づき、すきをみて首尾よく討つ。

兄弟二人が舞うのかと思っていたが、芸を見せるのは出家の兄(シテ)のみだった。ちょっと拍子抜け。

仇討物語は、鎌倉時代から昭和期まで約七百年、日本人が最も好む物語だったといってよいだろう。その原点が曽我兄弟で、頂点はもちろん忠臣蔵。

能には曽我兄弟物が何作もあるし――それらをつなげて一つの物語にする試みも、去年セルリアンタワー能楽堂で行なわれていた――他にもこの『放下僧』や『望月』がある。

歌舞伎でも江戸期の正月興行は曽我兄弟物と決まっていて、助六のように強引にその変形とされた狂言もある。忠臣蔵は群像劇だけに最高の材料になった。浪士が町人や遊び人に身をやつして仇を油断させ、隙をさぐるという筋書きの原型が、『放下僧』や『望月』なのだろう。

王朝物語には仇討という発想はなさそうだし、平家物語は仏教的な因果応報の色が濃いし、太平記は怨霊譚。縁起や怨霊の力に頼らない、自助努力的な仇討物語は、京や奈良のような先進地域よりも東国などの地方武士が好んで、発展させたものか。『放下僧』も舞台は東国。

権力が確立されて秩序が安定している時代なら、復讐の連鎖を生みやすい仇討は本来なら歓迎されないものだろう。しかし江戸幕府がこれを法制化していたというのは、仇討が武士の証明、権利と義務と見なされていたということか。

五月十二日(土)弱くても負けず

国立能楽堂の普及公演。

・解説・能楽あんない「足摺する俊寛、しない俊寛」佐伯真一(青山学院大学教授)

・狂言『茶壺(ちゃつぼ)』茂山宗彦(大蔵流)

・能『俊寛(しゅんかん)』宇髙通成(金剛流)

『俊寛』は、平家打倒の陰謀が発覚して、二人の仲間とともに鬼界島に流罪となった俊寛僧都をシテとする現在能。

赦免使の舟が到着するが、赦免状には他の二人の名があるのに、俊寛の名だけはない。都に戻る二人を乗せた舟にすがりつくが、力づくで引きはがされ、島におきざりとなる。

同名の歌舞伎の原型だが、歌舞伎よりもはるかにみっともなく、往生際の悪い俊寛。中世において鬼界島は日本の西端と考えられていた。先月九日に観た『善知鳥』の舞台奥州外ヶ浜が東の端と見なされていたのと、ちょうど反対。

当時は日本の範囲を示す決まり文句に「鬼界島から外ヶ浜まで」というものがあった。この世の両端といっていい場所で展開される能二本を観た。共通するのは、弱い人間の悲惨な姿。

十一日から二十日までは能やら演奏会やらオペラやら、連日の公演通い。GW明けの中旬は毎年公演がたてこむ時期。しかし去年は一週間の入院で、公演をいくつもあきらめたことを思い出した。

ちょうど一年前の今日は、慶応病院で副鼻腔炎の手術を受けた日。その夜はさすがにいろいろと苦しく、眠りにくかった。おかげさまで翌日には高い熱以外ほぼ平常に戻り、点滴も外れて、昼から普通に食べることができたが。

あのころは自覚症状もあまりなく、何のための手術かと思っていたが、一年たってみるとたしかにさまざまに快適。

慶応病院とは幸い縁遠くなって、同じ中央線の線路沿いの東京都体育館と国立能楽堂に通う日々。

ところで公演関係の最近の話題といえば、八日サントリーホールでの東京フィルの《フィデリオ》での事件。音楽に先立って俳優の篠井英介がストーリーを説明していたら、最前列の客が「早く演奏はじめろよ」などと怒鳴ったという。

私はこの公演には行っていないので、すべての情報は伝聞のみ。怒鳴ったのがある音楽評論家だという話もあるが、確認がとれているわけではないので、それには触れない。噂話や憶測だけで決めつけるのは中世の魔女狩りを想起して気持が悪いので、自分は控える。

確実なのは、怒鳴った人がいたということ。じつは自分も少し前に同じような場面に遭遇したばかりなので、これは大いにありうると思う。

それは三月十五日、「東京・春・音楽祭」のプレ・イヴェント、国立科学博物館での〈ナイトミュージアム〉コンサート。クラリネットの金子平さんが一曲目のあとに話をしていたら、「話なんかやめて演奏しろ! それが当然だ!」というようなことを、お年を召した男性の方がお怒鳴りになられた。

周囲は凍りついた。金子さんは顔を歪ませながらなんとか話を締めて、演奏につなげた。自分は情けないことにこのマナー違反に驚くばかりで、何も対処することができなかった。

あまりに不快な体験だったので、フェイスブックや可変日記でイベントを紹介したときには、あえて触れなかった。

ただ、今になっても、あのとき自分がどう行動するのが正しいのかはわからない。「お前の方がうるさいよ! 何様のつもりだ!」と怒鳴りかえすのも、無言で殴りつけるのも、場の雰囲気をさらに壊してしまう可能性が高い。終演後に金子さんに声をかけるのが唯一可能なことだったと思うが、後方にいたのでこれもやりそこねた。

最近は演奏会場で客同士がケンカになるなど、些細なことでキレるケースが増えていると聞く。

静粛にするのがマナーとなっている空間で怒鳴り声をあげる迷惑行為も、おそらくはそのあらわれ。短気で独善的な人間は、高齢化とともにますます増えてくる。前後左右のどの客がそうなるかわからない。自分だってなる可能性がある。ゾンビみたいなもの。

博物館のときは一度かぎりの交通事故みたいなものだろうとあきらめるつもりだったが、短期間に二回あったらしいのだから、きっとこれからもある。そのときそのときに下手人を血祭りにあげて排除しても、おそらくキリがない。次から次へと、ある日突然にわいて出ると思った方がいい。そんな相手と正面からケンカして会場を殺伐とした空気にしたら、その場では勝った気になったとしても、客を迎える立場としては大敗北だ。

自分も人前で話す機会があるので、そんなときにどう対処するか。その場を丸くおさめるには、自分の心を平静に保つには、どんな心構えが必要か。とりあえずはそれを考えていこうと思う。

五月十三日(日)矢来能楽堂初体験

矢来能楽堂で観世九皐会定例会。

この能楽堂は地下鉄神楽坂駅の近くにある。観世流の職分家で、銕之丞家から分かれた矢来観世の本拠地。

現在の能楽堂は一九五二年の再建で、都内では古いもの。二百三十七席と小ぶりで、一九七〇年以降に建った喜多や宝生、国立などがコンクリートのビルの中にあるのに対し、これは木造モルタルの和風建築。白く平らな壁面はしっとりとした落ち着きがあるし、欄間などの木彫りの装飾も粋で凝っていて、現代建築ではもはやお目にかかれないもの。

小津安二郎の一九四九年の映画、『晩春』に出てくる染井能楽堂の雰囲気を想わせて――畳に正座の当時とは違って、矢来は椅子式だが――気持がいい。

席は中正面奥に仕切られた座敷席。ここは靴を脱いであがる。畳に椅子を置いて、後方が次第に高くなるように椅子の高さが調節してある。

・能『実盛』長山禮三郎

・狂言『口真似』大藏彌弥右衛門

・仕舞三番

・能『皇帝』観世喜正

長山禮三郎は一九四三年生れで九皐会の重鎮。息子の耕三と桂三も観世流のシテ方。『実盛』の老武者役はぴったり。最後の敵郎党の首をかき切る仕種が扇を小刀のように使って、これまで観たものよりもリアルだった。

『皇帝』のシテ、鍾馗を舞うのは矢来観世の当主喜之の嫡男、喜正。

唐の玄宗皇帝(ワキ:福王和幸)の寵姫、楊貴妃(子方:喜正の娘の和歌)が重い病にかかる。玄宗が案じていると、正体不明の老人が現れ、自分は鍾馗の霊だと明かし、明王鏡という鏡を献じて、貴妃の枕元に置けば助けに現れると告げて消える。

その言葉に従って玄宗が鏡を置くと、病鬼(ツレ:小島英明)の姿が映しだされる。玄宗は剣を抜いて斬りかかるが、鬼は柱の陰に隠れる(茶色の幕をかぶって、隠れたことにする)。そこに馬に乗った鍾馗が颯爽と登場、鏡で鬼を照らし出し、追いつめる。逃げ回る病鬼は最後に柱をよじ登ろうとするが、鍾馗に引きずり下ろされてとどめをさされる。よじ登る姿勢を、橋懸の端の揚げ幕のところで片足をあげて暗示するのが愉しい。

宮殿や寝所を示す一畳台が二つ置かれたり、ワキの皇帝にも見せ場があったりと、いかにもスペクタクルな能を得意とした観世小次郎信光らしい作品。

玄宗はハンサムな福王和幸にははまり役。ところが病鬼と戦う場面で剣がうまく抜けなかったのか折れたのか、とっさに鞘を振るって戦うハプニング。終り近くで後見が刃を拾いに舞台中央に出てきて、笛座前にいた福王の握ったままの鞘と取りかえさせていたけれど、手筈が狂ったことを演能中に客席にわからせるのは、どうなのだろう。ごまかすよりも、一刻も早く正規に戻すのが能では基本なのだろうか。

矢来能楽堂、観客の雰囲気も含めて、上品でいい感じ。古くて良質なものが簡単に失われてしまうのが現代の東京なので、なるべく多く訪れたい場所。

五月十五日(火)オーケストラ=バンド

昨日はホルンのアレッシオ・アレグリーニにインタビューし、サントリーホールでヴァシリー・ペトレンコ&ロイヤル・リヴァプール・フィルを聴く。今日は紀尾井ホールで、コントラルトのシュトゥッツマンが率いるピリオド・オーケストラ、オルフェオ55による、イタリア古典歌曲集の原曲復元演奏会。

アレグリーニはアバドとのモーツァルトのホルン協奏曲集での名技で有名。この録音とアバドの思い出をたずねたら、文字どおり話が止まらなくなった。翌日の東京シティ・フィルとの演奏会で、指揮も兼ねて同じ曲を演奏する。

しかし残念なことに自分は行けず、同時刻に代りに行ったのがシュトゥッツマンの演奏会。

歌手が歌いながら指揮者も兼業するなんて、二十世紀の一般常識としてのクラシックのあり方からすれば、おそろしく面妖なもの。指揮棒を手に客席にお尻を向けて指揮台の上に君臨する指揮者と、客席に向かって歌う歌手は、まったく別のスペシャリストであるはずという、強固な思い込みがあるから。

しかしバロック作品を四‐三‐二‐二‐一の小さなピリオド楽器のオケで八百席の紀尾井ホールでやるときは、さほどに無理はない。シュトゥッツマンと楽員たちが一緒につくっていく音楽。オーケストラというバンド。

分業制、専業制は、十九世紀末以降の巨大化したオーケストラを大ホールに鳴り響かせるために、必要不可欠になったもの。その時期の大作のための特殊なあり方を、すべての時代に共通するもののように思い込ませたのが、常設の交響楽団による定期演奏会というシステム。

「英雄的なカリスマ指揮者と、最新型の巨大音響工場としてのオーケストラ」だけがクラシック音楽のあり方ではなくなることをいち早く予見、実践したのがアバドの後半生であり、その蒔いた種が、アレグリーニやシュトゥッツマンの活動となって花開いている。

それに立ち会える幸福。

五月十六日(水)音楽に言葉がついて

映画館で《カルメン》を観る。英国ロイヤル・オペラ・ハウス二〇一七/一八シネマシーズンの一つ。松竹がやっているメトのライヴビューイングにくらべると、東宝東和のこれはやる気が足りないのかわかっている人がいないのか、情報がつかみにくいのが困りもの。

しかし今ヨーロッパで大活躍のバリー・コスキーの演出でフルシャの指揮だということを知り、観に行くことにした。

ロイヤル・オペラ『カルメン』

演出:バリー・コスキー、指揮:ヤクブ・フルシャ

出演:アンナ・ゴリャチョーヴァ(カルメン)、フランチェスコ・メーリ(ホセ)、コスタス・スモリギナス(エスカミーリョ)、クリスティナ・ムヒタリアン(ミカエラ)

演出は、二〇一六年にフランクフルトで初演されたプロダクションをROHにもってきたもの。ROHほどの大歌劇場が、これほどポピュラーな作品であえて純粋な新制作ではなく他劇場の「お古」を使うのだから、よほど優れたものに違いないと期待したが、その通り、ワクワクする時間を体験させてくれた。

演出と舞台は後述するとして、まず面白いのが音楽。現行版、慣用版とは大幅に異なる、ビゼーが初演時に書いたスコアを復元していて、かなり長く複雑なものになっている。

たとえば〈ハバネラ〉の後半の長い部分。これは初演時のカルメン役の要求でカットされたものだという。ホセとエスカミーリョの決闘場面も長く、ケンカ慣れした闘牛士が素人をもてあそぶ描写があり、ホセの凡人ぶりが強調される。この幕の最後、エスカミーリョの歌が遠くから聞こえる場面でも、ホセとミカエラの歌も別方向から聞こえてきて交錯し、舞台に残るカルメンをいらつかせる。

そして、これは使用したスコアのせいか指揮のせいか録音のせいか、ヴィオラ・パートがとてもよく聞こえる。それで声部の絡み合い、ハーモニーが奥深くなり、響きの雰囲気がかなりワーグナー風になっているのが面白かった。ヴェリズモ・オペラ風に激烈に単純化された現行版よりもオッフェンバック的であると同時に、ワーグナー的でもあるという、非常に興味深い音楽。

こうして、ビゼーの音楽を新鮮に、最大限に活用するのとは対照的に、セリフはばっさりカットして事前に録音されたカルメンのモノローグで物語をつなぐ。このあたりは映画的。衣裳の雰囲気が一九二〇~三〇年代の夜の社会を感じさせることといい、トーキー初期の映画を想わせる。

公式サイトから。(C) ROH.Photo by Bill Cooper

公式サイトから。(C) ROH.Photo by Bill Cooper舞台装置は、レビューのフィナーレ風の大階段があるだけ。装飾も何もない、暗灰色の階段。なぜ階段かといえば、多人数の動きと位置関係を客席からわかりやすく見せるため。それ以外は何の意味も持たないという点では、平らな能舞台によく似ている。具象性を徹底して奪うことで、人の動きと表情、素のドラマに集中させる。

独唱と合唱に加えてダンサー数人が出ずっぱりで踊り、音楽に合わせて目まぐるしく移動する。ビゼーの音楽が、まるでバレエ音楽のように、肉体の動きとリズムで表現されつくす面白さ。

その肉体の躍動のなかから、感情がリズムとメロディを持つ言葉、すなわち歌となってあらわれてくる。ここでは言葉に音楽がついて歌になるのではなく、音楽に言葉がついて歌になる。だから、ただのしゃべり言葉、説明するだけのセリフはいらないのだ。

登場人物のなかではミカエラの性格づけがもっとも鮮烈で、彼女との対比によってカルメンもホセも、盗賊たちも際立ってくる。

ダサくてウザい田舎者の女。純粋だが独りよがり。大人の女の身体をもちながら、少女のような格好でそれを隠して、もてあましている。ホセは彼女にまったく関心がなく、母親のメッセンジャーとしか思っていない。全曲中でもっとも魅惑的な旋律の一つである第一幕の二人の二重唱が、感情の完全なすれ違いを露わにしつつ、しかしきわめて美しく歌われるという、痛烈な皮肉。

孤児でありながらホセの母に愛されて育ったミカエラ。そのことがカルメンや盗賊たち、幸せな家庭環境だったとはとても思えないジプシーたちをいらつかせる。ホセもしょせんはその同類。腕一本で名声と富をなし、派手な服を着て華やかに生きるエスカミーリョの方が自分たちに近く、憧れたくなる存在。

肝心なのは、キャラクターの性格と動きが音楽にうまく合わせて、つまりとても音楽的に肉体化されていること。この点こそがコスキーが評価されるゆえんなのだろう。ビゼーの音楽を愛するからこそ、最大限に活用する。

それが端的にあらわれたのが、ホセの〈花の歌〉だった。ここはいかにもアリアらしく、完全に時間の進行が停まり、ホセとカルメンだけの宇宙になる。ホセのなかから突然に湧きだしてきた、あまりに美しい詩と旋律。

ここはもう、歌の力にすべてをゆだねるだけ。この歌の突然の出現ゆえに、ホセもカルメンも破滅を運命づけられる。ドラマの中にあるのと同時に、ドラマの外からドラマを決定してしまう、名曲。ホセ役のメーリが見事な歌。全体に歌手も指揮も充実していて、心地よし。

Anna Goryachova as Carmen in Carmen, The Royal Opera Season 2017/18 © ROH 2017. Photograph by Bill Cooper.

五月十九日(土)地上の夫、冥界の夫

サントリーホールで日本フィルの演奏会。ラザレフ指揮でストラヴィンスキーの《ペルセフォーヌ》日本初演。

イダ・ルビンシュタインの委嘱で、一九三四年に彼女が主演したメロドラマ、音楽劇。台本がアンドレ・ジッドというあたりが、ルビンシュタインならではの豪華な作詞作曲コンビ。

自らの宿命を従容と受け入れつつ、しかし地上と冥界、どちらの夫にも従属することなく、主体性を保って二つの世界にうららかな光をもたらすヒロイン。

五月二十日(日)拍手しながらブー

新国立劇場の《フィデリオ》初日。

カタリーナ・ワーグナーの演出、面白かった。なんというか、ブーを叫ばずにはいられない、今年最高の舞台(笑)。

これはブーイングしなければ演出家に失礼な気がして、カーテンコールの最後近くまで引っ張ってやっと姿を見せた演出家に、思わず拍手しながらブーイングした。こんなこと生れて初めて。

今の日本の状況にぴったりの舞台。クラシックに予定調和の感動を求める人は身震いして嫌うだろう演出。でも、ナチス時代のドイツで《フィデリオ》を盛んに上演することに、それを熱狂してみることに大いなる矛盾と愚かしさを感じたトーマス・マンの精神には、きちんと則っている演出。いまどき、レオノーレの三番を終幕前にやるなんてと思ったけれど、これならバッチリ。

何の予備知識もなく、一度見ただけで書いているので、舞台上の出来事について誤認や見落としが多々あるかも知れないが、ご容赦のほどを。

カタリーナ・ワーグナーの演出の肝は「女傑の存在など信じない」ということにあったと思う。

暴力が支配する状況において、いかに女性が無力であるか、あってきたかを、これ見よがしなまでに見せつける。男性の演出家がやったら、おそらく女性蔑視として非難される演出。女性演出家でなければ許されない演出ではないか。

伏線をあちこちに張りながらも定石通りに第一幕を終えたワーグナーは、第二幕にいたってその毒を物語に注ぎ込む。

レオノーラは男装しているときしか、強い英雄的存在であることができない。第二幕でフロレスタンの地下牢に到達したとき、鉄柵を次々と引き抜いて見せるが、これはフィデリオとして男装しているからこそ。

そのあとでロッコが誤ってレオノーラのカツラを剥がしてしまい、下から女性らしい長髪が現れたとたん、彼女は狼狽し、ロッコの視界から逃れようと隅に逃げ、追いつめられる。ロッコが不審に思いながらも深く考えずにカツラを戻してやると、再び力を取り戻して(英雄サムソンの長髪とは逆の効果)、フロレスタンの墓を掘ることを手伝い始める。

そのあとピツァロが現れ、ナイフを取り出してフロレスタンを亡き者にしようとする。暗がりから現れ、そのナイフを奪うレオノーラ。形成逆転、ピツァロを刺そうとする。

だがピツァロ、パワハラとセクハラ、権力濫用が服を着て歩いているみたいなこの男は、相手がフロレスタンの妻、すなわちスカートをはいた弱い女であるとわかった瞬間から、おそらく自分の勝利を確信している。すばやくナイフを奪い返し、男の力でレオノーラを床に叩きつける。

そのとき、フロレスタンは何をしていたか。

見事なまでに、手をこまねいて見ていただけ。そして再びナイフを手に迫るピツァロをあきらめたように見つめ、無抵抗に刺されて倒れる。

この男は最初から暗い虚無にとらわれていて、何の希望も持っていなかったことが、ここにいたってよくわかる。

自分をこのつまらない現世から救い出してくれる天使、死の天使を待ち焦がれているだけだったのだ。第一幕、下層にあるこの男の牢獄には、上階から光が差し込むことがある。そのとき見えるのはマルツェリーネ(ピンクの部屋とお花畑に暮らしてお人形遊びをやめられない、夢見がちな女の子女の子した少女)の長髪の影。

その影に死の天使の幻を見たかのように、フロレスタンは壁に白墨で長髪の女の絵を描く(第二幕でそれを発見したロッコは、その長髪の姿がカツラのとれたフィデリオとそっくりなことを不思議がる)。そして第二幕のアリアを歌いながら女の絵に天使の翼を描き加え、床石を剥がして、墓穴を自分で掘っている。

虚無にとらわれたこの男は、妻が一人で助けに来たくらいでは、どうにもならないと思っているのだ。その意味ではこの男も女性を蔑視している。力を合わせれば何とかなったかも知れないのに、女の敗北を当然の結果と納得し、自分より強い男に刺される。

ここで、大臣の到着が上階から告げられて二重唱になる。勝利の二重唱ではなく、この演出では、あきらめないレオノーラが傷ついたフロレスタンを励ます二重唱に意味が変わる。フロレスタンの手を引いて逃げようとするレオノーラ。

だが、再び姿を現して立ちはだかり、勝ち誇るピツァロ。

絶望。ここでよりにもよって、その名も高き「レオノーレ」序曲第三番が始まる。レオノーラはピツァロに抱きすくめられ、口づけされ、ナイフで刺される。妻が蹂躙される脇で、茫然と座り込んでいるフロレスタン。ピツァロは手下と協力して、地下牢の入り口をブロックで封鎖し、脱出不能にする。

そのあとピツァロはフロレスタンのコートを奪い、さらにはレオノーラが自分の部屋の妻だか愛人だかの肖像によく似ているのに気がつき、ほくそえむ(友人たちの意見に従うと、もともとレオノーラに横恋慕していたから、肖像も彼女を描いたものらしい)。この男はその地位と力にふさわしい能力、フロレスタンとは比較にならない狡猾な生存能力と執念深さをもっている。フィデリオの部屋に入り、レオノーラのワンピースを奪い、そこにあるフロレスタンの肖像を眺め、容姿をもう一度頭に入れる。

そうして終景。ピツァロと愛人(一瞬マルツェリーネかと思ったが、そうではないらしい)はフロレスタンとレオノーラに化け、見事に逃げおおせる。そればかりか、解放されたはずの囚人たちをその妻たちもろとも、再び地下牢に閉じ込めてしまう。

一網打尽。そして大臣に対し、傲然と胸を張って対抗する。そのころ、本物のフロレスタンとレオノーラは出口のない地下牢で、ラダメスとアイーダのように愛を讃えながら死を待っている。

こうして書いていても、まあ何といやな話。よくもまあこんな意地悪な展開を思いつくものだと、ブーを叫ばずにはいられない(笑)。

だが、折よく大臣が現れて、その大臣が正義の味方で危機を救ってくれる、そんなうまい話があるのだろうか。正直に努力すれば、神様が幸運をもたらしてくれるものなのか。上位の権力者が寸前に気まぐれな憐憫を与えてくれることを、期待していていいのだろうか。「デウス・エクス・マキナ」は、お話のなかだけのことじゃないだろうか。

カタリーナ・ワーグナーがこの演出で何をいいたいのかは知らない。オペラなんだから、これ以上は観客の想像と感想にまかせているに違いない。

私が思うのは、暴力が支配する状況、暴力だけが尺度となる状況においては、女性や力の弱い者は、ひたすら虐げられるだけということ。男に化けて暴力で対抗してみても、勝てるはずがないこと。女傑など、女豪傑など、存在しない。いたとしても単に幸運な例外。

そうではない社会、暴力や圧力(物理的なものであれ、精神的なものであれ)が理性によって封じ込められる社会でしか、女性や弱者が強者と平等の権利をもって生きることはできない。現世はろくでもないものだが、古代や中世はいうまでもなく、半世紀前と較べても、その点では少しずつ進歩しているし、それを手放すことがないように、あきらめてはならない。

《フィデリオ》のト書きとは何も関係がないといわれれば、その通り。だから私はブーイングをする。だが私は、そこに積極的なメッセージを感じるから、同時に拍手を送る。

続けて観た、コスキーのカルメン、ジッドのペルセフォーヌ、カタリーナのレオノーラ。男の身勝手な欲望と暴力が支配する世界を生きる、三人の女。

五月二十二日(火)いつまでも若く

サントリーホールで東京都交響楽団の定期演奏会。指揮は下野竜也。

メンデルスゾーン:交響曲第三番《スコットランド》

コリリアーノ:ミスター・タンブリンマン ─ボブ・ディランの七つの詩(二〇〇三)(日本初演、ソプラノ独唱ヒラ・プリットマン)

端麗辛口のスコッチもよかったが、やはり日本初演の後者がききもの。ボブ・ディランの歌の歌詞に音楽をつけたものだが、面白いのは今年八十歳、ディランより三歳年上のコリリアーノがディランの歌をまったく聴いたことがなく、その詩が喚起するイメージだけで音楽をつけたということ。つまりディランの旋律のアレンジやヴァリエーションではない新規の作曲。オリジナルのピアノ伴奏版は二〇〇〇年作曲。今回のオーケストラ版は二〇〇三年完成で、同年に初演したのが今日歌うプリットマン。

選ばれた詩は「ミスター・タンブリンマン」「物干し」「風に吹かれて」「戦争の親玉」「見張塔からずっと」「自由の鐘」「いつまでも若く」の七つ。プログラムに引用されたコリリアーノ自身の説明によると、

『空想的で華麗なプロローグ「ミスター・タンブリンマン」に続いて、5つの鋭敏で内省的なモノローグが作品の中心部分を形成する。そしてエピローグの「いつまでも若く」は一種のフォーク・ソング的ベネディクトゥス(祝祷)であり、これが作品を締めくくる。5つの歌は、感情の成熟、市民が成熟していく旅をドラマティックに辿る。無邪気な「物干し」に始まり、広い世界があることに気づき始め(「風に吹かれて」)、「戦争の親玉」では政治に対する怒りを覚え、この世の終わりを予感し(「見張塔からずっと」)、思想の勝利というヴィジョンに到達する(「自由の鐘」)』(飯田有抄訳)

六〇年代につくられた詩(「いつまでも若く」のみは一九七三年)による、市民の感情が成熟していく物語。いうまでもなくそれはアメリカの六〇年代を生きた市民の成熟。しかしそれは個人のものであると同時に、アメリカ国民の、アメリカの成熟の物語でもあると思えた。

回想であると同時に、このように成熟してほしいという希望の物語。アメリカ人の、愛する国家への思い。「風に吹かれて」の「何回弾丸の雨がふったなら 武器は永遠に禁止されるのか?」(歌詞はすべて片桐ユズル訳)なんてのを読むと、五十年たってもその希望は実現していないように思える。

というより、その「望ましい姿」は、実現したと思った次の一瞬に消えてしまう、一歩進んだと思えば一歩下がる、それを永遠に繰り返して、幻のように明滅し続けているものなのだろう。

最後の「いつまでも若く」に歌われるのは、なかでも切実な願い。

「つねに勇気をもち 立って筋をとおし強く いつまでも若くありますように」

人は永遠に若くあることはできない。しかし国家は、そうあることができるかも知れないし、そうあってほしい。

ここに至って、下野さんは今のアメリカへの願いを込めて、この曲を選曲したのではないかという気がしてきた。

どうしてコリリアーノの前にメンデルスゾーンがあるのかよくわからなかったのだが、後がアメリカなら、前は二〇一四年の独立投票で揺れたスコットランドということなのか。その二年後、大統領選挙にブレクジット、スマホ時代のポピュリズムの行方を考えさせられた二〇一六年。ディランがノーベル文学賞をもらったのはこの年なのだ。

プリットマンが歌った「いつまでも若く」の祈りは美しかった。はかなく、もろい願い、現実に対してはひどく虚しく思える願いが、歌われ、奏でられているあいだだけはこの世に、少なくともサントリーホールの空間に、出現して光を放っていた。

はかなく、もろい願い。

ここで、新国立劇場の《フィデリオ》で虚しく砕け散った希望、辱められるレオノーラのことを思い出す。

あの瞬間、残酷に響き出すレオノーレ序曲第三番。

あの瞬間まで、希望は残っていた。フロレスタンは傷ついたが、外へ出て、大臣に会えさえすれば。

そのとき、立ちはだかるピツァロ。

まるで『民衆を導く自由の女神』が凌辱されていくかのような、あの絶望感。信じていたものの崩壊。

私は男だから思う──おいフロレスタン、それでいいのか。

客席の人間にはどうすることもできない。手をこまねいて見ているしかない。

その痛みは今も忘れがたい。あまりに痛すぎて、快感に似てきさえする。

原作無視でも、冒涜でも、無茶でも、支離滅裂でも、このさいなんでもいい。

こういう絶望の瞬間を出現させ、記憶に刻みつけさせるために劇場は存在すると、私は思う。

「いつまでも若く」の美しき希望を降臨させるために劇場は存在すると私が思うのと、同じように。

五月二十六日(土)動かざること

山梨英和大学メイプルカレッジ『“クラシック音楽”って、何?』で、「ヴィルヘルム・フルトヴェングラー ドイツ音楽に生き、ドイツ精神に殉ず」。

の、はずが、九時三十分新宿発の特急かいじ号は、国分寺駅~西国分寺駅間の信号機故障で、ずっと新宿駅のホームに停まったまま。発車したのは三時間後。十一時に山梨市駅に着いて、昼をゆっくり食べて十三時三十分の開講の予定が、会場に着いたのは開講一時間後。

この講義シリーズの中心人物で、今日は聞き役だったはずの矢澤孝樹さんに、急遽一時間をつないでいただくことに。大変なご迷惑をかけたが、矢澤さんがいてくださったのは不幸中の幸い。単独の講義だったらどうなっていたことか。

山梨版「川中島の戦い」というか、キツツキの戦法が見事に大失敗、戦場に遅刻したけど矢澤信玄がつないでくれて、最後はどうにか勝てたみたいな展開。

二時間しゃべるところを半分の一時間だけで済ましたのに、エネルギーを一気に放出したからか、終わったら心身ともにクタクタ。帰りのかいじが、わずか十分程度の遅れで通常運行しているという復旧能力に感心しつつも、夜に参加するはずだった中学の同窓会二次会はキャンセルして帰宅。

停まった電車に座りっぱなしだったためか胃が萎縮して食欲もわかず、それでも何か栄養はとらなければと思って、矢澤さんからお土産にいただいたほうとうを食べる。

麺をドロドロッと煮込んだほうとうはこういう身体にこそぴったりで、とても美味で驚き。食べだしたらスルスルと胃に入る。さすが信玄の戦陣食、疲れた人間でも食べられるようにできていると、その効用に感服。

五月三十日(水)バーンスタインの世紀

サントリーホールで読売日本交響楽団演奏会。指揮はイラン・ヴォルコフ。

・プロコフィエフ:アメリカ序曲

・バーンスタイン:交響曲第二番《不安の時代》(ピアノ=河村尚子)

・ショスタコーヴィチ:交響曲第五番

交響曲二曲は、バーンスタインがニューヨーク・フィルと一九五九年にヨーロッパ・ツアーを行ない、ソ連まで訪れたときと同じ組み合わせ。

ソ連では作曲者臨席でこの曲を演奏しただけでなく、父をボストンから連れてきて、ソ連に残っていた父の兄に再会させた。しかし半世紀ぶりに会った兄弟は会話がほとんど成立しなかったらしい。

帰国後すぐに、ショスタコーヴィチの五番を訪問記念としてセッション録音したとき、このときにかぎってニューヨークではなく、ライバルRCA専属のボストン響の本拠地、ボストンのシンフォニーホールで録音したいとバーンスタインが言い出し、コロンビアのスタッフを困らせたという話がある。音響上の理由だと本人は言ったが、移民という父の選択の結果、自分がこの町に生まれたことを再確認したかったのにちがいない。

イスラエル人ヴォルコフの指揮は、CDで聴いていた通りのコクのある響きと骨太の音楽づくりが魅力的だった。

六月四日(水)イタリアを望んで

サントリーホールで東京都交響楽団。指揮はダニエーレ・ルスティオーニ。

・モーツァルト:《フィガロの結婚》序曲

・ヴォルフ=フェラーリ:ヴァイオリン協奏曲(独奏フランチェスカ・デゴ)

・R・シュトラウス:交響的幻想曲《イタリアより》

一ひねりして、イタリアを意識したドイツ音楽というプロ。まずイタリア語台本に曲をつけたモーツァルト。

次にドイツとイタリアのハーフで、後半生をミュンヘンで過ごしたヴォルフ=フェラーリ晩年の作品。閨秀ヴァイオリニストのブスタボ(バスタボ)のために書いた、ソロの名技をひたすら盛り立てる長大な曲。パガニーニの二十世紀版のよう(と思ったら、今日の夫妻コンビはDGに二曲を合わせて録音していた)。

そして、イタリアへ行くことで古典派好みの父の影響を離れ、ワーグナー風のサウンドをためらいなく採り入れた、若きシュトラウスの出発点のような曲。それぞれの特徴を出した指揮と演奏。

六月六日(水)演奏会のフルコース

サントリーホールで、ヴェルザー=メスト&クリーヴランド管弦楽団のベートーヴェン・ツィクルス「プロメテウス・プロジェクト」第四日。自分は二日めに行けなかったので三回め。

おそろしく高水準なツィクルス。とにかくオーケストラが上手い。メストの最高の楽器。まろやかにブレンドされた、羽毛のようにやわらかな響き。十七型倍管の巨大編成が信じられないような透明度の高さ。譜面台にヴォリュームコントローラーがついていると思いたくなるくらい、滑らかに、微妙に変化していく強弱。その強弱と見事に連携した加減速によって生まれる、しなやかな流動性。カラヤンの水平的なレガートとは異なる、くねりながら流れるレガート。

これみよがしな劇性を排した、二十一世紀の「移行の芸術」とでもいうか。トスカニーニの「対照の芸術」とは正反対だが、かといってフルトヴェングラー流の「移行の芸術」とも異なる、古くて新しいもの。十二~十四型の編成が主流の現代のヨーロッパ式ベートーヴェンとは異なる、しかもアメリカのなかでも独自の境地に達したもの。

昨日の第八番第二楽章も、明滅する木管のソロをはじめとして妖精の国みたいな超絶的な美しさだったが、今日の《田園》第二楽章も凄かった。そして終楽章の水たまりに照り映える太陽のような、響きの瑞厳(きらきら)しさ。

そして、ここまで演奏してきた八曲の声楽なし交響曲の最後にあえて《田園》をもってくることの意味。そのあとに舞台外からの印象的なファンファーレ(このトランペットがまた巧かった)をもつレオノーレ序曲第三番がきたことを考えたとき、今日は全体が「第九」の第三楽章みたいだと思えてきた。

一回の曲目構成はパターン化されていて、前半のオードヴル(序曲)とポワソン(軽めの交響曲)が十四型、後半のヴィアンド(メインの交響曲)が十七型倍管と、コース料理のようになっている。

それと同時に、全体が巨大な「第九」に見立てられているように思えるのだ。初日の一&三が第一楽章アレグロ、三日めの八&五が第二楽章スケルツォ、四日めの二&六が第三楽章アダージョ、楽日の九番が終楽章という感じ(聴けなかった二日めは一楽章と二楽章の中間か)。

六月九日(土)凝集と拡大、苦悩と歓喜

アルテミス・カルテットの男性二人にインタヴュー。嬉しいことに、四年前にも自分がインタヴューしたことを場所も含めてきちんと憶えていてくれた。前回は翌日の演奏会を聴くことができなかったが、今回は前日の演奏会を聴いていたので、話が進めやすい。

ただしあのとき、私が本番を聴けないのを悔しがると、「次に来るときまで、そのメンデルスゾーンのCDを聴いて待っていてくれ(笑)」と冗談を飛ばしたフリーデマン・ヴァイグレ(読響の次期首席セバスティアンの弟)は、もうこの世にいない。しかしその思い出がこの二人の中にまだ鮮烈に生きていることを、きっとその隣に今も座っていることを、話を聞きながらひしひしと感じる。

四年前に聴けなかった理由は、同時刻のカザルス弦楽四重奏団に行くことになっていたためだったが、不思議なことに今回もこの二つの弦楽四重奏団が同時に東京にいる。カザルスはサントリーの小ホールで七日から十日まで、四日間六回のシリーズでベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲。夜に第四回を聴きに行く。

七日までサントリーホールでクリーヴランド管弦楽団の十七と十八型の倍管ベートーヴェンを聴いてきた身には、三百八十席の小空間での弦楽四人の演奏が、あまりに親密に聴こえすぎて(笑)不思議に感じられる。アルテミスは八百席の紀尾井ホールなのでそれほど差を感じなかったが、ここでは演奏直前に四人が合わせる息づかいの音まではっきり聴こえるし、人間が身体を動かすことで音が出るのだということもはっきりわかり、直接音が耳に迫ってくる。

あらためて、クリーヴランド管弦楽団の演奏が二千席の大空間に響きわたらせるために練り上げられてきたものだったことを、実感する。カザルスSQの演奏があまりシステマチックな、緻密に構築するものではないだけに、とりわけその差がきわだつ。宇宙と小宇宙の対比が禅的というか室町文化風で、愉快。

四人が初日に演奏した大フーガを、クリーヴランドの十八‐十五‐十一‐十一‐九の六十四人合奏版と聴きくらべてみたかった。しかしどちらも七日の夜七時からの演奏会で、大ホールと小ホールで隣り合って演奏されていたので、物理的にそれは困難――曲目の最初と最後で位置は違ったので、大ホールの《合唱》をあきらめれば聴けるが――なのだった。

クリーヴランドの大フーガは、メストがプログラムに「ベートーヴェンが残した最も斬新で先駆的な作品の一つ」で、「それらはまるで、二十世紀に書かれたかのごとく響く」と書いた通り、非常にモダンで洗練された響きのものだった。

その先駆性と近代性は、実存主義を強く感じさせた。オリジナル版、たとえば昨年十月にエベーヌがハクジュでやった凄演などだと、実存主義が個人の孤独と不安につながり、心の奥の超越的な存在(宗教と呼んでいいのかどうかはわからない。あるいは超人なのかもしれない)に向かっていくようなものになるのに対し、弦楽合奏版はその孤独を、人間の集団すなわち社会で共有していく、つまり実存主義を社会が包み込んでいく(実存主義が社会を、でもいい)ような感じ。それに続いて《合唱》のシラーの賛歌がくるのは、少なくともその瞬間においては、とても納得がいく。

その《合唱》、予想通り第三楽章が神がかった美しさ。停まることなく次々と消えていく、息づく美しい瞬間。最後の弦のピツィカートの甘くまろやかな、小さな波紋のような震えも素晴らしかったが、圧倒的なのはやはり木管。第四楽章で前の三つを回想して否定する場面でも、第三楽章の回想は極度に耽美的で、人をそこから離れがたくするものだった。

それに続く終楽章の完成度の高さもあきれるほどのもの。ベートーヴェンがここで投入する軍楽的要素、シンバルなどの打楽器群までドルチェに、他の楽器と調和して響くのが凄い。

そしてまた木管。独唱の背後で伴奏的に動く木管があまりに美しすぎて、声よりもそちらに耳がいってしまう。リズムを保持しているだけでひたすらに美しいなんて、ソロモンの大公トリオ第三楽章のピアノみたいなことは、お願いだからやめて。たまらなくなるから(笑)。

前日のレオノーレ序曲第三番から《合唱》にかけて顕現した、調和と理想主義の美は、カタリーナ・ワーグナーのまがまがしい毒を洗い流し、清めてくれるもの。「苦悩を通じての歓喜」とは、そうかこういうことなのかと思う。

両者の関係は、単なる勝ち負けの話ではない。私のように鈍い人間は、邪なものがあってこそ聖なるものの尊さに気がつくことができる。メストの理想主義を今の自分が素直に受け入れられるのも、カタリーナの演出あってこそ。

舞台清祓祝典劇ならぬ、演奏会清祓祝典音楽。何と見事な「東京勝手にツィクルス」。

(舞台清祓祝典劇とは、高木卓が《パルジファル》のビューネンヴァイフェストシュピールの訳語としたもの。舞台神聖祝典劇という一般的な訳よりも、清めはらうという力と作用を込めたこちらの方が、私は好きだ)

六月十二日(火)天狗とハルサイ

この日から三日連続で観能三昧。まずは午後に国立能楽堂で「第十六回青翔会(能楽研修発表会)」。

国立能楽堂の研修所で学んだ三役(ワキ方・囃子方・狂言方)などの新人を中心に、若手による会。

・舞囃子『忠度』狩野祐一(喜多流)

・舞囃子『巻絹 惣神楽』村岡聖美(金春流)

・舞囃子『絃上(けんじょう)』亀井雄二(宝生流)

・狂言『 清水』河野佑紀(和泉流)

・能『善界(ぜがい)』安藤貴康(観世流)

能『善界』は、中国の仏教界を堕落させた天狗、善界坊が次に日本に目をつけて比叡山の僧正を襲うが、僧正が祈ると不動明王、さらに山王権現や石清水八幡などの日本の神々も護法神となって現れて善界坊に攻めかかる。こてんぱんに懲らしめられた善界坊は、二度と日本には手を出さぬと逃げていくという、スケールの大きな話。元寇のさいに諸神社が主張した、祈祷による異敵調伏の功徳を天狗相手に置きかえたような話で、大映映画の『妖怪大戦争』も思い出す。

ただ、実際に舞台で舞うのはシテの善界坊だけなので、その場面を一人で現出させなければならないという、いかにも能ならではの難しさとやりがいがありそうな作品。

能界でも女性の増加は必然の流れで、今日もシテ、小鼓、太鼓に女性が加わっていた。能の場合、謡で声を出すシテや地謡はもちろんのこと、囃子方も洋楽器と違って掛け声が重要なので、笛以外は耳からも性別がはっきりとわかる。

アルトで男性風に出すのが現在の形だが、違う発想もありうるのではないかと堂本正樹が書いていたのを思い出す。シテが生身の女性の役の場合は、直面でやる可能性だってあるだろう。そうして新たなスターが出てくる未来もありえる。

夜はオペラシティでロト&レ・シエクル。本当に素晴らしかった。日本でこの一公演だけなのはもったいない。

二~七日に聴いたメスト&クリーヴランド管弦楽団と対比すると面白い。どちらも恐ろしく優秀なオーケストラだけれども、基盤が好対照。

クリーヴランド管は十九世紀末から二十世紀にかけて完成された「交響楽団」という興行システムの、一つの理想的な形。言葉の最良の意味での「音の巨大工場」。完璧にシステム化され、品質管理された最新のプラント。指揮者であると同時に有能な工場長メストのもと、楽員は芸術家であると同時に誇り高き工場労務者。

対してレ・シエクルは、ロトという親方が中心の「大型の音楽工房」。専門職の職人たちが仕事の種類と規模に応じて集まる。システマチックではないが、親方のもとで協力しあって完璧なアンサンブル仕事をする。

いうまでもなく後者は十九世紀以前のフランス風。親方個人の一座という気配が濃く、組織は流動的で不安定。油断すれば演奏水準はすぐ下がる。クリーヴランド管は二十世紀資本主義型。組織がしっかりしているので短期的に水準が激しく変動するようなことはない。安定と信頼のブランド。

様式的にも歴史的にも、音楽工房がベートーヴェンをやり、音楽工場がハルサイをやるのが合っているのに、今回はそれが逆になっているのも面白い。

ストコフスキーがフィラデルフィア管の首席になったのが一九一二年、ハルサイ初演が一九一三年というのは時代の転換点として暗示的な符合だけれど、そのハルサイを音楽工房がやってのけてしまう、ものすごい演奏を聴かせてしまうというのが、二十一世紀の面白さ。

この恐るべき音楽工房の経営的基盤、資金面のバックボーンはどういうものなのだろうというのは、気になるところ。ロト&レ・シエクルとクルレンツィス&ムジカエテルナが、フランスとロシアから出てきているということも、考えさせられるところ。

六月十三日(水)『正尊』を観る

夜に国立能楽堂で、能楽の囃子方が年四回主催している、東京能楽囃子科協議会定式能。

・舞囃子『当麻』武田孝史(宝生流)

・舞囃子『玉葛』櫻間右陣(金春流)

・一調『雲林院』坂口貴信(観世流)

・狂言『千鳥』山本則俊(大蔵流)

・能『正尊(しょうぞん) 起請文・翔入』観世清和(観世流)

新人や若手に続けて重鎮たちの芸に接すると、私のような素人でも、やはりまるで説得力が違うと感じる。シテも三役も、適切な脱力によって緩急強弱に自然な変化をつけている。前にこの会を観に来たときには、初めから終りまで妙に意気があがらず、不思議だったのだが、今日はピシッと締まっている感じ。

『正尊』は『烏帽子折』とともに能の大チャンバラ、多人数が斬りあう「斬り組み」ものとして知られる作品。

作者の観世弥次郎長俊は十六世紀前半の戦国時代前期に活躍した人で、後世の歌舞伎につながるような大スペクタクル劇を得意とした。正尊と弁慶のどちらがシテなのかはっきりせず、観世・宝生・喜多は前者を、金春・金剛は後者をシテと、流派によって別れるのも、大人数作品だからこそ。今回は観世流。

平家を滅ぼした後、頼朝に疎まれて京にいる義経。刺客として鎌倉から派遣された土佐正尊(土佐坊昌俊)の軍勢が襲いかかるが、企みを見破った義経主従に返り討ちとなるという「堀川夜討」話。

登場の人数が凄い。義経に弁慶に静御前に江田源三と熊井太郎と、義経方が五人。正尊とその手勢が合わせて十二人。合計十七人のチャンバラ。江田と熊井が十人を斬り、弁慶が一人を斬る。最後は正尊が義経と静(子方が演じる彼女も刀を抜いて戦うのだ)と戦っているところに弁慶が駆けつけ、薙刀同士の戦いに。正尊が倒されたところを江田と熊井が縛り上げ、生け捕りにしておしまい。

この十七人のほかに囃子方四人、地謡八人、後見三人がいるので、計三十二人が能舞台と橋懸に、文字どおり犇(ひしめ)いている。中入には狂言方のアイも出るので、総勢三十三人。

しかもシテの正尊が二十六世観世宗家の観世清和だからか、義経が銕之丞家の淳夫、地謡に矢来観世の喜正と、分家も一挙登場のにぎやかさ。

義経の生涯最後の勝ち戦にふさわしいスペクタクル。このあとは大物浦(舟弁慶)、吉野(吉野静)、安宅(安宅)、衣川(錦戸)など、流亡を重ねて敗死することになる。

六月十四日(木)関根祥丸の能

昼に銀座の観世能楽堂で、観世会の荒磯能。

・能『西王母』関根祥丸

・狂言『不腹立』三宅右矩

・能『玉鬘」武田文志

観世能楽堂の客席は縦長であることに特徴があり、橋懸が短め。国立能楽堂から続けてだと、なおさらそう感じる。

荒磯能は観世宗家の若手の弟子が出演する会。シテは二人とも昨日の『正尊』に切られ役で出ていて、忙しそう。他に何人も地謡で出ているし、清和も『西王母』の後見にいる。さらにワキの王(周の穆王)役の森常太郎が降板して、昨夜弁慶役だった森常好が代役で登場。

目当ては『西王母』を舞う関根祥丸。一九九三年生れ、今年二十五歳のこの人(名はよしまると読む)がシテ方の「希望の星」として将来を嘱望される存在だと、門外漢の自分の耳にまで、あちこちから届いてきたからである。平日昼の公演なのに完売。

昨年亡くなった観世シテ方の重鎮、関根祥雪の孫で、この祖父と八年前に早世した父祥人の二人をシテにして、二〇〇四年に子方として義経を演じた『烏帽子折』のDVDも出ている。その頃から期待されていたらしい。

単なる印象としてしか語ることはできないけれど、凛とした姿と舞の美しさ、明快に響く謡。そして何よりも、私にはしばしば退屈な、弛緩したものに感じられるゆっくりした女舞が、手先まで張りつめた集中力で間然するところがなく、眠くならずに見続けることができただけでも、驚くべきこと。

まだこれからのところもたくさんあるのだろうが、期待を集める理由が納得できた気がする。チケットの入手が次第に大変になりそうな気配。近い将来に『道成寺』を披くときには争奪戦かも?

六月十六日(土)夢幻能の世紀

表章(おもてあきら)の『能楽研究講義録―六十年の足跡を顧みつつ』(笠間書院)を読む。

表章(一九二七~二〇一〇)は、昭和後半~平成期を代表する能楽研究者。東京文理科大学(現在の筑波大学)で能勢朝次(一八九四~一九五五)に学び、一九五二年から九八年まで野上記念法政大学能楽研究所の助手・所員・所長をつとめ、法政大学文学部の専任講師・助教授・教授を兼ね、その後は名誉教授。

この本は二〇〇七年に大阪大学で行なった、四日間十二時限の集中講義を活字化したもの。戦後の実証的な能楽研究の発展をリードした人だから、六十年間の活動の回想が、二十世紀後半の能楽研究史そのもののようになっている。

戦前の泰斗だった能勢朝次や野上豊一郎(一八八三~一九五〇)の印象に始まり、在野の英文学者ながら世阿弥研究で革新的業績を残した香西精(一九〇二~七九)との交流などのなかに、妙に依怙地な先輩学者などの話が混じって、学者の世界の狭さが描かれるのが楽しい。

面白いのは、当初は能そのものはあまり好きではなかったということ。関心はあっても感動はしなかったのが、二歳年上の観世寿夫(一九二五~七八)の能に接して感動することが増えてから、だんだん好きになったという。「研究対象としての関心ではなく、現代に生きる古典演劇としての能の面白さを感じさせてくれたのが寿夫でした」とある。

また、「夢幻能こそが能を代表する作品であるとの戦後の能界・学界、そしてマスコミ社会の共通認識の形成に、寿夫が大きく貢献していた」という。その例として『井筒』を挙げ、能の代表作として評価されるようになったのは、寿夫が『葵上』に次いでこれを得意としたからで、戦前はそこまでの評価はなかったそうだ。明治初年の頃はむしろ現在能の演能頻度が圧倒的に高く、夢幻能は少なかった。芝居的な志向が強かったのだ。

六月二十二日(金)新世界三連発

明後日からのサントリーホール、外来オケで三夜連続の《新世界より》。人気曲で間違いなく売れるとはいえ…。よほど工夫しないと、どんどん旧世界になるような。

二十四日 オンドレイ・レナルト指揮プラハ放送交響楽団

スメタナ:《モルダウ》

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第二番

ドヴォルザーク:交響曲第九番《新世界より》

二十五日 レオシュ・スワロフスキー指揮スロヴァキア・フィル

スメタナ:《モルダウ》

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲

ドヴォルザーク:交響曲第九番《新世界より》

二十六日 ヤクブ・フルシャ指揮バンベルク交響楽団

ブラームス:ピアノ協奏曲第一番

ドヴォルザーク:交響曲第九番《新世界より》

六月二十三日(土)平成音楽史

平成最後の夏ということで、「レコード芸術」八月号とラジオで平成三十年間をふり返る仕事。今日はミュージックバードの番組「ウィークエンド・スペシャル」で、片山杜秀さんと「平成音楽史」を収録。

話していてとにかく面白かった、楽しかった、としかいいようのない番組。