二〇一九年

一月一日(火)年頭のご挨拶

みなさま、明けましておめでとうございます。新しき年がみなさまにとりましてよき年となりますことを、心よりお祈りいたします。

新年は、七十五年前のフルトヴェングラーに沈潜する一方で、平行弦ピアノの新たな音世界にはまっております。写真は年の瀬にかき集めた、平行弦ピアノ四人衆。

名付けて、段違い平行弦(名付けなくていい)。

左上のリスト作品集をひくファンベッケフォールトがCDのブックレットに自ら書いているように、これはベートーヴェンからショパン、リストまでの作品のための理想的なピアノのようにも思えます。音の濁らない、軽快で澄明なリストの響きは、これなら自分でも楽しめる!と嬉しくさせてくれるものでした。自分的にはシューマンも早く聴いてみたい。かなり印象が変わる予感がします。

今年も古今東西の音楽への、好奇心と想像力の猛き翼を与えてくれる、すばらしき人々に出会えますように。

山崎五十六(まだ数日早いが)

一月三日(木)レコード店二題

タワーレコード渋谷店のクラシック・フロア、改装でジャズなども一緒になるそうだ。十四~十六日は、改装のために売場が閉まるのでご注意。

最近は渋谷の街そのものがめんどうくさくて行っていなかった。改装前にN響でNHKホールに行くので、帰りを渋谷経由にして寄ってみるつもり。

大晦日に新宿の天空の城こと、紀伊國屋書店八階のディスクユニオンに行ったら、八階のエレベーターの前に「エレベーター待ちの行列に割込みをした客が、制止しようとした店員を殴る事件が起きました。絶対にやめてください」という意味の掲示があった。大晦日は書店の方が空いていて行きも帰りもスムーズだったが、クリスマス頃はかなり混んで待たされたのかもしれない。キレやすい人間がそこらじゅうに。いやな世の中。

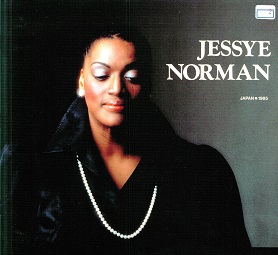

一月四日(金)日本録音の存在感

マーストンのサイトをみたら、前回のラフマニノフの交響的舞曲自演に続く新譜が二点。シャリアピンの全録音十三枚組と、シドニー・フォスターなるアメリカのピアニストの録音七枚組という、大作二点。

買おうかどうしようか思案中だが、トラックリストをみると、どちらにも日本での録音が含まれているのが興味深い。

シャリアピンは一九〇二年から三六年までの全録音という。よく集めたものだが、その生涯最後の録音になったのが、一九三六年の日本訪問時の二曲である。

もう一人のフォスターは一九一二年生まれで七七年に亡くなったピアニスト。マーストンによると「疑いもなく、その時代の最も偉大なピアニストの一人」だったが、商業録音が一枚もないために知られていないのだそう。そのかれの一九四一年から七五年までのリサイタルや協奏曲のライヴを集めてあるのだが、そのなかで目についたのが四枚目の、シューマンのピアノ協奏曲。

一九六二年五月三日東京での録音で、共演が奥田道昭指揮日本フィルだと書いてある。来日していたとは驚きだが、しかしこういうアメリカ人ピアニストが登場するあたりは、いかにもニコラス・ナボコフとつながりが深く、親米反共色の濃かった旧日本フィルらしくて、納得がいく。

しかも指揮者は、私と同学年だけど同業者としては大先輩である奥田佳道さんのお父上。当時は日本フィルの副指揮者だった。面白くなって手持ちの資料を引っかき回すと、正確には五月三十日東京文化会館での定期演奏会で、ほかはベートーヴェンの交響曲第一番など。奥田さんが初めて任された日本フィルの定期だったという。

おそらくはフォスターの遺品にあった音源なのだろうが、いろいろなものが出てくるもの。

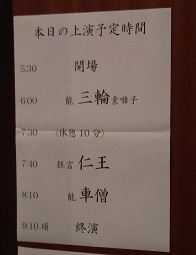

一月五日(土)正尊と弁慶、両シテ

待望の国立能楽堂二〇一九年度公演ラインナップが公開される。

まず目につくのは、四月末の企画公演二つ。

二十五日は蝋燭の灯で、大槻文藏が復曲した『碁』。源氏物語を題材に、シテとツレ(どっちも幽霊)が碁を打つ場面があるという珍しいもの。

さらに面白そうなのが二十七日の『正尊』。宝生流の宝生和英と金剛流の金剛龍謹、本来ならありえない、異流派の二人の顔合わせ。

頼朝の密命を受けた土佐坊昌俊(能では正尊)が義経を夜襲して返り討ちに遭う、「堀川夜討」を題材とする大チャンバラ能だが、いかにも歌舞伎に近づきつつあった時代の作品らしいことに、シテとワキの区別があいまい。そのため、能の五流のうち観世、宝生、喜多ではシテが正尊でワキが弁慶なのに、金春と金剛ではシテが弁慶でツレが正尊と、流派によってシテが異なる、珍しい作品。

おそらくはその食い違いを利用して、宝生の正尊と金剛の弁慶の両シテでやってしまおうという、国立能楽堂主催でなければやれなさそうな企画(どの場合でもシテが読むことになっている願書は、どちらが読むのか?)。それぞれの郎党も二流に分かれるだろうから、異流派の大チャンバラになる。これは行かねば。

二〇一九年度はこうした顔合わせの妙がほかにもありそう。パッとわかるところでは、九月定例公演の『蝉丸』。野村四郎と大槻文藏、観世の二人の人間国宝が、シテの蝉丸とツレの逆髪で共演するということらしい。単独でも来年二月の豊嶋三千春の『井筒』とか、今年もいろいろと楽しみ。

一月七日(月)もっとよい世界で

『いだてん』第一回を観る。これは面白くなりそうで一年間が楽しみ。今回はなんといってもクライマックス、主人公の登場場面で、勘九郎が隈取りを洗い落としながら現れる遊び心が最高だった。

さて、年末年始のフルトヴェングラー三昧も終り、「レコード芸術」のための紹介記事もどうにか書きあげて送って、一段落。

記事では内容の紹介に多くを割いたので、そこには書かなかった個人的な感想をここで。

とにかく、一九九一年返還のオリジナル・テープを用いた音源が素晴らしかった。秒速七十七センチという速度と特殊なテープ幅、周波数特性をはじめ技術的に不明な点が多い困難を乗りこえて、約七十五年前の実物のテープそのものを再生して音源としたことが、多大の音質向上をもたらした。楽器の鳴り、空気感がしっかりと再生されることに感心したし、とりわけ協奏曲のソリストの響きが生々しく甦ることには驚いた。

ギーセキング、マヒューラ、レーン、そしてなんといってもエトヴィン・フィッシャー。ブラームスの二番では技巧的限界もみせながら、それを補って余りあるタッチの美しさ、多彩さが再現されている。一九四二年十一月のこの演奏の直後、空襲でベルリンの自宅を破壊されたフィッシャーは、母国スイスに疎開してしまう。そして翌年秋、おそらくかれがひくはずだったと思われるベートーヴェンの四番とブラームスの二番のソリストに起用されるのは、弟子のハンゼンと同国人のエッシュバッハー。

この二種については一九九一年テープではなく、ドイツ国内にあったダビングテープが用いられているので、音質面で損をしている部分があるにしても、それでも今回の「よい意味で静かな」、音の背後に沈黙をもつ音質で聴いてみると、技巧的にはフィッシャーをはるかに上回っているにもかかわらず、タッチの魅力において、超一流と一流との差が歴然とあらわれている。

今回の二十二枚組は、年代順にコンサートの曲目をできるだけ(何が失われているのかも明示しながら)再現する形でつくられている。これはじつに素晴らしい構成で、コンサート内の時間の経過、コンサートからコンサートへの月日の経過を、ある程度まで感じとることができる。LP的発想で一曲ずつ人気の曲だけを聴くのでは、このセットの意義を十全には活かせないと思う。

そうして順に聴いていって、一九四三年にいたってハンゼンとエッシュバッハーを聴いたとき、二人には悪いが、ああもうフィッシャーはベルリンにはいないのだ、と思わざるをえなかった。リヒャルト・シュトラウス風にいえば、「もっとよい世界」(*)が来るまで、フルトヴェングラーと共演することはもうないのだ、という強烈な喪失感と寂しさが、自分のなかにわきあがってきた。

あるいはこのセットの最大の意義は、この感覚、つまり喪失の寂しさを味わえることなのではないだろうか。

フルトヴェングラーとベルリン・フィルはいるが、聴衆のある者は戦場で、ある者は爆撃で、さらにはその後の凄惨な市街戦で、生命を失っていく。独奏者も減る。演奏会場も、フィルハーモニーもベルリン国立歌劇場も空襲で失われ、移転をくり返す。そして、演奏された曲のなかからも、録音が失われた曲が出る。最良のオリジナル・テープが失われ、ダビングを重ねたテープしか残らない曲も出る。

ここでは、残ったもの、生き残ったものがその存在のかけがえのなさゆえに、失われたもの、この世から去っていったものの存在を、その悲しみを、強く強く感じさせる。

我田引水を恐れずにいおう。このセット全体が夢幻能のようなものなのだ。われわれはここで、さまざまな死者の、生前の姿に出会い、その背後におぼろな幻を見、名前だけのその名を知り、喪失の嘆きをきくのだ。

このセットのすべての演奏のなかで私がもっとも深く心を揺さぶられたのが、一九四四年十二月十二日のシューベルトの《未完成》だったことは、上のようなことを考えると、当然だったのだろう。

とりわけ、七十四年ぶりに日の目をみた第二楽章。「神々の黄昏」が目前に迫っていることを誰もが知りながら、公然と口にすることは許されない状況下で、仮住まいのアドミラルパラストに響く、澄みきった祈りの、鎮魂の歌。

終わらないことを、未完であり続けることを誰もが願いながら、過ぎ去っていく音楽。愛惜の楽の音。

こんな話も、もう少し温めてから二月二十七日の朝日カルチャーセンターで話すつもり。

(*)一九四四年七月、連合軍のフランス上陸をうけ、ザルツブルク音楽祭で予定されていたシュトラウスの歌劇《ダナエの愛》初演は、直前で中止に追い込まれた。作曲者のために特別に行なわれた非公開の通し上演のあと、シュトラウスは関係者に向かってこう言ったという。「もっとよい世界で、君たちに再会したいものだ!」

一月十一日(金)戸山とアッシャー家

早稲田大学の体育は、体育会があるものなら弓道でも相撲でも古武術でも、なんでもとることができた。

高校は帰宅部で運動などしていなかったから、走らずにすむ弓道にしたかったが、当然ながら競争率が高く、一年のときはクジではずれて、フェンシングになった。面や剣は備品が使えたが、胸当てだけは八千円くらいで買わされた記憶がある。

前期の練習場は文学部の先、古い体育局の建物の、四階だかにあった(後期は新築の十七号館の体育館に移った)。

体育局の南は土のグラウンド(当時はグランドと発音していた気がする)だった。休憩になると、見るともなしにそこを見下ろし、学生仲間がホッケーか何かの授業をとっているのを眺めるのが、何となくの習慣になっていた。

しかしそのとき、一緒に視界に入ってきて、妙に吸いよせられる、あるものがあった。グラウンドのさらに向こうの小高い崖の上に立つ、古い洋館である。

崖からずり落ちそうなぎりぎりの位置に、林に囲まれてぽつんと建っているように見える。それゆえに妙な存在感があった。北向きの斜面なので、つねに日がかげっているような暗さがある。

友達と話すと、何の種目であれ、体育局で授業をとっている連中は、ほとんどがその洋館の存在に気づいていた。みなどうしても目がいくのだ。そうして、その洋館を形容するのに、誰もが納得するひとつの言葉があった。

「ほら、あれだよ、あそこの、アッシャー家みたいなやつ」

ああ、あれね、と、それでみんな腑に落ちてしまうのだった。夜空に紅蓮の炎を巻き上げて燃え、崖下に崩れおちていくイメージ。そういう、禍々しさを感じる洋館だった。

その崖の上あたりがいわゆる戸山で、となりにかつては軍医学校、すなわち七三一石井部隊の本拠があったりした、霊感などまったくない自分でさえ異様に暗い妖気を感じてしまう、都内屈指の妙な地域だと知ったのは、それから数年後のこと。あの洋館も、それにかかわる建物だったのかどうか。たぶんいまはもう、跡形もないはず。

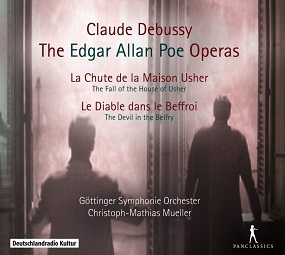

我々の視覚イメージの元はたぶん、アメリカ製のホラー映画版あたりだったと思うが、その原作の『アッシャー家の崩壊』は、もちろんポーの小説。ドビュッシーがオペラ化を試みながら、ついに未完に終わった題材でもある。

ハクジュホールで行なわれた青柳いづみこ主催の演奏会は、オペラ《アッシャー家の崩壊》の、市川景之による試補筆版をメインとするものだった。

ドビュッシー:

スケッチ・ブックから(1904) 青柳いづみこ

歌曲集「ビリティスの歌」(1897~98) 盛田麻央、青柳いづみこ

歌曲集「眠れない夜」(1899~1902) 根岸一郎、青柳いづみこ

交響詩「海」(1905・カプレによる6手2台版・日本初演) 森下唯、青柳いづみこ、田部井剛

– 休憩 –

■プレトーク 「音楽における恐怖への前進」 青柳いづみこ、市川景之

■未完のオペラ「アッシャー家の崩壊」(市川景之による試補筆版)

ロデリック:松平敬(バリトン)

マデリーヌ:盛田麻央(ソプラノ)

医者:根岸一郎(バリトン)

友人:森田学(バリトン)

ピアノ:青柳いづみこ、市川景之

二十世紀に入ってからのドビュッシーの音楽には、グロテスクな官能性が強まる。かぐわしき薫りのなかに、かすかに混じる、爛れた肉の匂い、腐臭。バルトークに通じるもの。

プログラムは《海》の珍しい六手二台編曲版の日本初演を中央に置き、その前後に歌ものがある。

前半の二つの歌曲集、《ビリティスの歌》と《眠れない夜》は、まさにドビュッシー後期の妖しい官能美をただよわせたもの。

《アッシャー家の崩壊》は、そこからさらに現実味を希薄にし、浮遊させ、狂気の海に漂わせたような、危ういバランスの上にある。登場人物の全員が、はじめから死者なのではないかという気さえする。おそらくはその浮遊感ゆえに、形を与えることができず、完成できなかったのではないか。

音楽は未完だが歌詞については、ボードレールがフランス語訳したポーの作品にほれこみ、ドビュッシーは自ら台本を書いて一幕物にまとめていた。世紀転換期から新たな潮流となった一幕物オペラという凝縮された形式を、ドビュッシーも手がけようとしていたのが興味深い。近代の一幕物オペラのドラマは、狂気をその動機としていることが多いように思うが、これもそう。

市川による試補筆の部分は、ドビュッシーの香りを感じさせつつ、過度の自己主張を控えた、謙虚なもの。四人の歌手とピアノ連弾による簡素なスタイルながら、主役ロデリックの狂気を歌う松平敬はじめ、雰囲気豊か。

洋館などの写真とともに歌詞の日本語訳が後方のスクリーンに映しだされるのは、わかりやすくて効果的。

ただ、耳から入るフランス語の「音」と、目から入る日本語の「意味」で頭のなかが一杯になって、なにかPCゲームのビジュアルノベルをプレイしているような錯覚に、ときに自分はおちいった。つまり、舞台の歌手やビアニストが意識の外に出てしまう瞬間があった。それでよいとも、よくないともいえる。このあたりは作品や編成次第か。

ともあれ、実演に接する機会の限られるものだけに、得るものの大きい演奏会だった。オーケストラ伴奏版も聴きたくなる。散逸したスケッチも新たに用いたというオーレッジ再構成版によるCDが出ているので、買ってみる。やはりポー原作で未完成に終った《鐘楼の悪魔》と組み合わせ、ダブルビルにしているのも面白そう。

などということをフェイスブックに書いたところ、佐伯茂樹さんから一九八〇年代の戸山の航空写真がついた、軍医学校について書いた落合道人さんのブログを教えてもらう。その画像をみると、上右の「穴八幡へ→」の文字の下にある白い五階建てくらいの建物こそが旧早大体育局だから、その手前にある「旧・化学兵器研究室、旧・軍陣衛生学教室」の建物こそが「アッシャー家」だったのかもはしれない。あるいは一九八九年の写真をみると、この建物のさらに北に小さく青緑の屋根の建物があるようにも見えるので、そちらの可能性もある。いずれにしても軍医学校そのものの建物だから、暗く不気味にみえたのも不思議はない。この写真をみていたら、慶応病院の西裏の、古く薄暗い建物群を思い出した。

一月十二日(土)音楽の窒息

サントリーホールでヴィオッティ指揮東響によるヴェルディのレクイエム。

あまりにテンポが遅すぎ、指揮者と背中合わせに、最前列に立たされた歌手たちが指揮者とコミュニケーションをとれないまま、音程がどんどん下がっていく(バスは音程がなくなっていた)困惑ぶりを目にするのがつらい。音楽の窒息。

原則としてオケの退場まで拍手をすることにしているが、今日はどうにも耐えられず、終演直後に出てしまう。隣席だった知人と途中で再会。かれもすぐに出てしまったそうで、演奏についても同意見だった。とはいえ客席はわいたようだし、翌日の川崎公演は絶賛されたから、私の感想は少数意見なのだろうと思う。

一月十九日(土)耳に残るは君の声

年が明けて今年も演奏会に通いだし、オーケストラ演奏会を十日から六回聴いているのに、どうしたことかどれも身体に入ってこない。演奏者のせいではなくて、こちらの感性にフタがされてしまっているようで、残念。

いまのところ、自分の心が激しく反応したのは、ボストリッジが大野和士指揮都響で歌ったマーラー歌曲五曲の中の、その最後、《美しいトランペットの鳴り渡るところ》だけ。

Ach weine nicht, du Liebste mein,

Aufs Jahr sollst du mein Eigen sein.

Mein Eigen sollst du werden gewiß,

Wie's keine sonst auf Erden ist.

O Lieb' auf grüner Erden.

あゝ 泣かないで ぼくの愛しい人

年がめぐれば、きみはぼくのものになる

ぼくのものになるんだよ、きみが

この世のほかの誰でもない

みどりのこの世の愛しい人よ

(舩木篤也訳)

緑の大地。草むす塚。耳に響く、懐かしき死者の声。

長く生きていくというのは、死せる人の在りし日の声がたくさん耳に残っていく、ということでもある。

一月二十日(日)人形劇『サロメ』

オーケストラに較べ、室内系は楽しめている。

既に書いた十一日のハクジュホールの《アッシャー家の崩壊》に始まり、十三日王子ホールの篠崎“まろ”史紀&MAROカンパニーによる「MAROワールドVol.34」では、総勢十六人の弦楽オーケストラが溌剌として愉しい合奏を聴かせてくれた。ヴァイオリンには長原幸太と西江辰郎、ヴィオラのトップは佐々木亮と鈴木康浩など、在京オケの首席クラスがあつまる豪華版。

しかもかれらを後見役のようにして、さらに若い奏者に即興的にソロを与えるなど、俊英を引きたて、育てようとする篠崎の姿勢が、じつに気持ちいい。

ウェールズ四重奏団の第一ヴァイオリンで、ここでは既に中堅になりつつある崎谷直人、そして、ミュンヘン国際音楽コンクール優勝で話題の葵トリオの一員で、昨年の紀尾井のブルックナーでも素晴らしかったチェロの伊東裕など。とくに伊東は本当にうまくて音楽性豊か。リズムを刻んでいるだけで豊かな音楽が生まれてくる。すごい人が出てきたもの。

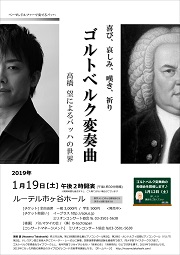

十九日には市ヶ谷ルーテルでピアノの高橋望によるゴルトベルク変奏曲。毎年の恒例となっているゴルトベルクの旅。真摯に音楽に向きあうピアノが、回を重ねてさらに深化している。

今日は東京文化会館の小ホールで、たいらじょう×宮田大アンサンブルによる『SALOME/サロメ』。人形劇俳優のたいらじょうが、自ら訳して脚色したオスカー・ワイルドの戯曲『サロメ』を演じ、チェロの宮田大率いるクラリネット、ハープ、コントラバスの四人のアンサンブルが音楽を奏でる。

たいらが計六体の人形を操作し、声色を使いわけてすべての役を演じる、「ひとり芝居と人形劇を融合させた独自の表現方法」によるもの。人形といっても、人間より大きい点に特徴がある。胴体より下はなく、ほぼ頭と肩だけ(サロメにのみ、雪のように白い腕と手がある)。それらをたいらがもって動かしたり、スタンドにかけて立たせたりしながら、役を演じわけていく。たいらが役を憑依させるための巨大な仮面、マスクのようでもある。

生身の人間ではなく人形が演じることで、サロメが少女、無垢な処女であることが強調されているのが面白かった。そのために白い肌に栗色の髪で、北欧かフランスなど、北方系の容姿に、あえてつくられている。頭上の白く輝く月には百合の花が描かれ、純潔の処女、聖母マリアが暗示される。

ヨカナーンの生首に少女が口づけする場面も、人がやったらグロテスクになりすぎるだろうが、人形だと過度の生々しさを避けられる。サロメが口づけしながら首を持ちあげると、首の下から赤いバラがつぎつぎとこぼれ落ちる。ヨカナーンの血であり、処女の血でもあるもの。強い愛を象徴して、白い百合と強烈なコントラストをなす。

最後をシュトラウス風に、サロメに兵士が殺到して一気にショッキングに終わるという形にしなかったのも、この演出のキモだろう。ヨカナーンの首を斬ったナーマンが再登場し、サロメの首を絞めたまま高々と掲げ、くびり殺す。しかしそのあとは愛おしむようにゆっくりと、遺体を横たえる。ナーマンもまたサロメを愛していたのだ。

このナーマンという台詞がない黙役の首斬り役人の役だけは、たいらが人形を使わずに生身で演じたのも面白かった。言葉と表情のない男のみが、生々しい肉体によって演じられるのだ。

最後、サロメは昇天していく。その死が堕地獄ではなく昇天であるとする逆転は、『ファウスト』のグレートヒェンの死のよう。天上に白く輝く、百合の花。

宮田大率いるアンサンブルは、山本清香編曲のコルンゴルト、シベリウス、ブラームス、ショスタコーヴィチなどの名曲の旋律を巧みに用いて、ドラマを伴奏していく。シュトラウスの《サロメ》からは〈七つのヴェールの踊り〉の音楽だけ。独唱入りの部分はあえて避けたようだった。《フィンランディア》などおなじみのメロディを使うだけに俗っぽくなる危険もあったが、基本的にはうまくいっていたと思う。宮田の力強くキレのいいチェロをはじめとして、四人の演奏も見事だった。あえて高い音域の楽器をいれず、少しくすんだ幻想的な響きのなかで、ハープがじつに妖しくて効果的。

シュトラウスの音楽を用いた〈七つのヴェールの踊り〉は、半透明のさまざまな色のヴェールをはためかせて、幻想的で美しかった。存在しないはずの人形の胸から下の裸身が、ヴェールの下に透けるように見えてくる、不可思議のエロティシズム。

十一日の《アッシャー家の崩壊》の舞台と、不思議につながっているのも面白かった。ともに世紀末の退廃美、グランギニョル風のエログロの世界が、具体性のない想像美の世界にただよう面白さ。

文化小でのたいらじょうの公演は、二〇一四年に古楽アンサンブルとの『メデア』、二〇一六年に宮田大のソロ独奏との『ハムレット』があったのだが、いずれも日程が合わずに行けなかったので、今回が初めて。二回公演がいずれも完売の人気ぶり。ぜひまたやってほしい。

一月二十一日(月)インタビューの日

一日でインタビュー三件を初体験。インタビューは当然ながらインタビュイーの都合が最優先で、さらに興行主と取材社の都合もあるから、時間の融通が利く幅は少ない。だから三件となると、大概はどこかで重なって無理になるのだが、今回はレコ芸二件、音友一件と「社内案件」になったこともあり調整ができて、十二時から六時間で三件を行なう。

まずは十二時から音楽之友社で、レコ芸の「青春18ディスク」のために、大先達にして斯界の最長老格である濱田滋郎さんのお話。田園調布育ちで久ヶ原の中学校に通い、レコードを探して大岡山の古物商で掘り出し物を見つけた、なんて話は、同じ東急沿線の緑が丘にいた自分にとっては、行動範囲が重なるのでものすごく愉しい。

「大岡山の古物商って、あの駅前から北にまっすぐ伸びる商店街とかにあったんですか」「そうですそうです」「ああ、あの商店街には他の東急沿線の駅とはちょっと違う、独特の雰囲気がありましたね」なんて、約三十年ずれているとはいえ、同じ場所の空気の思い出を共有できるというのは、なんともいえない快感。もちろんこの部分は内容が個人的に過ぎるので、記事にはならないが(笑)。

続いて十五時過ぎに六本木のワーナーに移動、ボストリッジに話を聞く。第一次世界大戦で戦死したバターワースとルディ・シュテファン、それにワイルのホイットマン歌曲とマーラーの角笛、戦争に翻弄される人々がテーマの『レクイエム』というアルバムの話がメイン。

はじめのうちは警戒度マックスで、それこそ塹壕の銃眼からヘルメットの下のおびえた目だけが光っているみたいな感じだったが――それでこそボストリッジらしいともいえるのだが――話をそらして《大地の歌》についてたずねたあたりから、リラックスして話をしてくれた。《大地の歌》のあの声とオケのバランスの異様な悪さについて、「この曲を歌わないことにしている」テノールから感想をきけたのは、ありがたかった。

最後に十七時からオペラシティで、ホールのプロデューサーの鈴木学さん(都響のヴィオラ首席とは同姓同名の別人)に、自主公演の方針などについて話を聞く。このフェイスブックを読んでくださっているそうで、たいらじょうの『サロメ』はよかったですよねなどと、他のホールの話でも盛りあがる(笑)。

終って東京文化会館小ホールに駆けつけ、アチュカロのピアノ・リサイタル。ルービンシュタイン風のぐわーんとよく響くグランドな低音と、ギターをかき鳴らすようなスペイン独特の高音の動き。

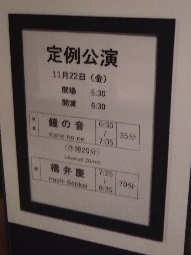

一月二十二日(火)新たな共演者

翌日の夜はトッパンホールでボストリッジのリサイタル。ピアノが長年組んできたジュリアス・ドレイクから、イタリアの若いサスキア・ジョルジーニに変っているのが今回の特徴。このコンビは去年出たスイスの音楽祭のライヴを集めた十三枚組でシューマンを歌っていて(その話も昨日のインタビューで出た)、今回もシューマンとブリテン。

伴奏者というより、呼応者として理想的な存在に思えたドレイクに対して、ジョルジーニの音楽は、よくもわるくもピアニスティック。シューマン歌曲のピアノにはそういう一面も濃厚だから、これはこれでありだと思ったし、その部分をこそボストリッジは買っているかもしれないと思ったが、シューベルトのように波動的で、軽快さが必要になるピアノだとどうだろう。若いだけに現時点では生硬に感じたが、育てていこうというボストリッジの思いなのか。

面白かったのは、前半途中におかれたピアノソロの《子供の情景》。その前の歌曲が終わって下手の扉近くまできたボストリッジ、おもむろに左折して階段をくだって客席に降り、最前列真ん中に空いていた席に座って聴きはじめてしまった。予定された行動ではなく、たまたま空いているのに歌いながら気がついて、そこで聴くことにしたらしい。終了後、ふつうは休憩前ではない曲間の場合、カーテンコールは一回あるくらいだが、ボストリッジが座ったまま拍手しているので客もつられ、三回くらいになった。最後にジョルジーニが「まだそこにいるんですか」と困ったようにボストリッジを見たところでようやく立ち上がり、袖に入っていった。

ほんとうは、こうした話をインタビューのマクラにできると、アーティストがリラックスしてくれることが多いので、できるだけインタビューを演奏会のあとにしたいのだが、日程的にそうなるとは限らないのが、むずかしいところ。

終演後、演奏会仲間のある方から「フェイスブックに山崎さんが書かれている能の話、いままとめて読んでいるとこなんですよ。これからもがんがん書いてください」と話しかけられる。能の話に反応がくることは少ないので、嬉しいかぎり。十二月五日の『芭蕉』を最後に行けていないのだが、二十五日にようやく今年初の観能がある。調子に乗って、がんがん書くぞ(笑)。

一月二十四日(木)ピリオドの第九

オペラシティで鈴木雅明指揮BCJの「第九」。

一昨年、かれらが同じホールで演奏したミサ・ソレムニス同様、ピリオド楽器でこの曲をナマで聴くのは初めてだったが、じつに面白かった。

ベートーヴェンの頭のなかで鳴っている響きには同時代を追い越している部分があり、それらをピリオド楽器でやるのはどうしても無理がある。昨日は木管の不安定さが否応なく耳につく。しかし、だからこそ明確になる、この音楽の革命性。時代の限界をぶち破ろうとする意志の力(耳が聞こえない、現場の音楽家ではないということもあるにせよ)。

その革新性において、この作品が前年につくられたミサ・ソレムニスと兄弟作品だということを、同じBCJによる一昨年のその曲の響きと並べることで、あらためて痛感する。反戦と友愛の強烈な希求。

しかし、ひどく対照的な兄弟。かたや伝統的な教会音楽、かたやロマン派を予告する声楽つき大交響曲。ともに神をたたえつつも、かたや知識人のための普遍語であるラテン語歌詞、かたやドイツ人のためのドイツ語歌詞。かたや複雑でポリフォニックな合唱、かたや大衆向けの平易な合唱。

ききながら、マーラーの《千人の交響曲》は、この二曲のスタイルを一緒にして「宇宙を鳴動」させようとしたものなのかも、などと考える。ラテン語賛歌の第一部がミサ・ソレムニス、シラーの代りにゲーテを用いた第二部が「第九」。

それにしても第二楽章、ブルックナーのスケルツォの元祖となった単調なあの音楽が、鳴りすぎないピリオド楽器の弦だと、じつに生き生きとしたものに聴こえたのは驚きだった。

一月二十五日(金)百五十年の道成寺

国立能楽堂で能楽。

《開場三十五周年記念》

◎明治百五十年記念 苦難を乗り越えた能楽

・狂言『棒縛(ぼうしばり)』山本則重(大蔵流)

・能『道成寺(どうじょうじ)』観世銕之丞(観世流)

この『道成寺』は、記念公演にふさわしい、ものすごい演能だった。いっさい間延びする瞬間のない、全員の気魄がこもった名舞台。

竹市学の背筋が伸びるような笛に始まり、大倉源次郎の小鼓と掛け声が常ならぬ気合を込めて響きわたり、亀井弘忠の大鼓が鋭く打ち込まれて、囃子が凄まじい緊迫感をもって鳴り出してから、百十分間があっという間に過ぎ去った。そしてあっという間なのに、異様に充実した時間。

能というのは、時間を支配してしまうことで空間の伸縮を自由自在にやってのけるものなのだと、今日ほど実感したことはなかった。

まずそのことを感じさせたのは、能力役の狂言方、山本則俊の至芸だった。従僧役のワキの福王茂十郎に命じられて、女人禁制であることを周囲に宣言する。そのあと、ゆっくりと舞台の縁を半分ほど回る。

しかしそのゆっくりは、ただ速度を落しているのではない。もったいぶっているでもない。普通に歩いているのに、遠くにいるのであまり進んでいないように見える感じ。距離感を狂わせることで、たった三メートルほどの移動で、道成寺の広い境内を歩ききったように思えるのだ。今まで見た能力役で、こんなことを感じさせた人はいなかった。

そして白拍子役の観世銕之丞の登場。強い執念を露わにしたその謡い。亀井弘忠の大鼓の、辺りを払うような見事なソロ。観世宗家の観世清和が地頭をつとめる地謡は、ピアニッシモでも明快さと強さを失わない。そしていよいよ乱拍子。大倉源次郎の長く伸ばした掛け声と鼓の音がつくりだす、緊張に満ちた静止。息をあわせた銕之丞の足拍子。

止まっているのに止まっていない。動いているのに動いていない。呼吸とリズムが時間を支配し、時間が渦を巻いて、魔術のように空間を歪ませていく。

鐘入りの直前、銕之丞の立つ位置が左横にずれてしまい、そのまま鐘を落すと頭に当たることになりかねず、うわっと思った瞬間、大鼓と小鼓のわずかな隙間から後見役の梅若紀彰が割って入り、銕之丞の位置を直す。舞台の進行は止まることも遅れることもなく、おそらくは拍子の動きだけで(能面の極度に限られた視野では、周囲が見えないはず)銕之丞は落ちてくる鐘とのタイミングをつかんで、鮮やかに跳躍して鐘入り。

位置の修正も跳躍も、一瞬でもずれていれば大事故だったはずだが(実際、ここで骨折などの重傷を負うシテ方も少なくない)、こうしたことさえ舞台への集中を高め、後々まで忘れがたいものにする効果となってしまうのが、傑出した演能の不思議さなのかもしれない。肩衣に長袴という、動きにくそうな礼装で俊敏に立ち回って銕之丞を助けた梅若紀彰の動きは、能そのものとともに瞼に焼きついている。肉体的な理由で銕之丞にシテを譲った梅若実も後見座にいたが、この瞬間は胸をなでおろしたのでは。

そのあと、落ちた鐘に驚いた能力たちの場面になるが、ここも山本則俊が圧倒的な出来だった。時間稼ぎのドタバタになりかねないこの場面を、則俊はまったく力まず、ひょうひょうと、表情をいっさい動かさずに(能を直面で演じているかのように)、ゆったりとやることで、観客の興奮をいったん収めさせ、くつろがせる。それでテンポを失うどころか、逆に自然に笑いを誘い、次の場面へと流れよくつなぐ。

そして蛇体の出現。銕之丞の蛇は、首をねじりながら般若の面を傾ける、その蛇そのもののような動きが見事だった。蛇と化した女の恐ろしさと哀しさ。もはや人には戻れぬことを、その首の動きが暗示する。

上空では鐘がうまく固定できなくて、鐘後見たちが必死で吊り綱を結びなおしたりしていたが、終ってしまえばこれもまたこの日の舞台を忘れさせなくする、よき思い出。

これだから観能はやめられない、とあらためて思い知らされた一夜。

一月二十六日(土)花鋏の話

同業者でFB友達の家のつめ切りが行方不明になり、探していたところ、息子さんのプラモデルの山から発見されたとのこと。息子さんが、部品をランナーから切り離すのに使ったらしい。

これは、多くの男性が身におぼえのあることだろう(笑)。ヤスリまでついているので便利なのだ。

五十年前のわが家でも問題になったらしく、祖父が代りにこれを使えと、花鋏を買ってきてくれた。

プラモデルは三十年以上つくっていないし、生け花もやらないが、コードを切ったりするのにいまも愛用している。研ぎを重ねて刃が半分くらいに減ったが、ほぼ五十年、現存する身の回りの道具のなかでも、最も古いつきあいの友達。というより、一種のお護り。

もちろんこんなに刃が減っているのでは、護身用にはならない。ただ、この花鋏は私の指を誤って傷つけたり、落したときに刃を足にあてるとか、そういうことをまったく起こしたことがない。なので、お護りだと思っている。

花鋏の「坂源」という商標をネットで検索したら、今もつくられているのを発見。二千円ちょっとらしいから高いものではないが、一九〇三年創業の三条のハサミ屋なら、そりゃいいものをつくるにきまっている。それにしても、最初はこんなにたくさん刃があるのか(笑)。

坂源のサイトから

坂源のサイトから一月三十日(水)女装する武士たち

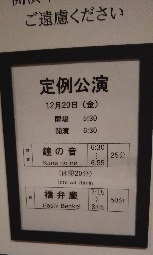

国立能楽堂で定例公演。

・狂言『ぬけから(ぬけがら)』野村萬斎(和泉流)

・能『夜討曽我(ようちそが)』大藤内(おおとうない)辰巳満次郎(宝生流)

曽我物の一つ『夜討曽我』は、曽我兄弟が仇の工藤祐経を狙って富士の巻狩に討ち入る直前、郎党の鬼王と団三郎兄弟に、ここで別れて母への報告に行けと告げる場面から始まる。一緒に討ち入るつもりでいた二人は反対するが、ついに説得されて形見の品をもらい、出発するところまでが前場。「忠臣蔵」の討入り後に、足軽の寺坂吉右衛門が主筋への報告のために別行動させられる場面の、原型のような話である。

間狂言は野村万作による「大藤内」。工藤祐経が討たれたとき、同じ宿舎に遊女たちと一緒にいた神主の大藤内は、あわてたあまりに女の衣装を着て、おびえて逃げていく。これをわざわざ人間国宝が演じるのが開場三十五周年ならでは。

後場は、仇討ちを果たしたあと、兄の曽我十郎を失って一人残った弟五郎(シテ)が奮戦し、捕えられる場面を描くもの。五郎を捕える御所の五郎丸は、女物の薄衣をかぶって油断させ、後ろから羽交締めにして捕える。大藤内と同じ女装でも、卑怯ではなく計略という差。

作者不詳だが、シテとツレだけでワキは出てこない、芝居風の能。

Homeへ

二月一日(金)ベルチャ四重奏団

紀尾井ホールでベルチャ四重奏団の演奏会。

・モーツァルト:弦楽四重奏曲第二十二番《プロシャ王第二番》

・バルトーク:弦楽四重奏曲第六番

・メンデルスゾーン:弦楽四重奏曲第六番

いちばん印象的だったのは、シャープで鮮烈、しかし金属的な耳ざわりな音を絶対に出さないバルトーク。その暗い官能性に、ドビュッシーとの相似を想う。きつくなりすぎない響きには、ナイロン弦の使用などが関係あるのだろうか。

アンコールはベートーヴェンの第十三番の第五楽章カヴァティーナと、ショスタコーヴィチの第三番の第三楽章スケルツォ。前者では旋律を歌わせないのに生硬にならず、きわめて純度の高い音楽性を感じさせ、後者は凄い疾走感と弾力。

その妙技に感服すると同時に、二曲ともアルファからCDが出ているものなので、今はこういうふうに、自分たちでCDの宣伝をする時代なのだな、と納得。

二月二日(土)人の絶望と意志

東京文化会館でムーティ指揮シカゴ交響楽団によるヴェルディのレクイエム。

最後の審判の日に人類に降りかかる災厄への恐怖と畏怖、無慈悲なまでに強大な神の威厳の前に裸でひきすえられる人間存在の、あまりの無力と矮小さを痛感させる演奏だった。

オーケストラの響きは、鋼のように強い。しかしそこに、しなやかさと余裕があるあたり、ムーティの円熟を感じる。余裕があるからこそ、天地を覆うような圧倒的な力の存在と、その恐ろしさを感じさせる。

同時期につくられた《アイーダ》も、政治と宗教が一体の古代王国の、戦争と国家の大義に翻弄され、押しつぶされる恋人たちの物語だったことを思い出す。

どちらにも共通する、人の無力への絶望と、それでも自らの生を全うしようという意志。

二月七日(土)果しなき流れの果に

昨日六日は新国立劇場で《タンホイザー》。非常に充実した公演とはいわないけれど、初日頃に行かれた方々の酷評から想像したものにくらべれば、かなり持ちなおしていたのではないかと感じる。回を重ねたことと、夜公演だったのが大きい気がする。みるのは昼のほうが楽だが、歌手のコンディション、全体の集中度など、オペラとはやはり夜公演向きのジャンルという気がする。合唱が特によかった。

それにしても第三幕、ヴェヌスベルクの淫夢のさなか、「エリーザベト」という言葉をバリトンとテノールが繰り返した瞬間に、邪から聖へと、乾坤がひっくり返るようなドラマの大転換をやってのけるワーグナーは、何度聴いても本当に凄い。歌詞による描写的説明ではなく、巡礼の合唱という「音楽」を響かせることで、瞬時にそれをやってのける。

まるで、この一瞬を十全に味わわせるために全曲が存在しているような、それくらいの、無限の時間がつまっているような瞬間。

そういえば、二〇一七年九月にみたバイエルン国立歌劇場来日公演の《タンホイザー》、カステルッチの演出では第三幕がカタコンブのような遺体安置所になっていて、タンホイザーとエリーザベト役の歌手二人の名が記された石棺がおかれ、遺体がやがて骨と皮になり、骨だけになり、砕け、ついには砂と塵に化していく、悠久の時間の経過を執拗に描いていた。

これはワーグナーが一瞬に、人の名を叫ぶ一瞬に招来してみせた「赦し」のときが、じつは果てしなき歳月の経過の結果であることを、神の沈黙と無慈悲を、暗示するような演出だった(二日のムーティとシカゴ響のヴェルディのレクイエムの演奏の印象も、カステルッチ演出を思い出すことにつながっている)。

このことを思い出したから、というわけではないのだが、小松左京のSF小説『果しなき流れの果に』を、高校生以来四十年ぶりくらいに読みかえしていた。

永遠に近い時間と宇宙的規模の空間を往来し、点と線をつないで描いてみせようという、雄大な小説。最後には、時間の果てにまで意識を飛翔させる(このことがカステルッチ演出に、私の頭のなかで接続したらしい)。

少し前に読みかえそうと思ったときには品切れで、古本を買う気までにはなれずにあきらめていたのだが、一九六五年という執筆当時の現代を一応の起点として、一応の終点(時の終りではなく、登場人物の終り)が二〇一八年に設定されていることから、その年にあたる昨年にハルキ文庫で復刊されたらしい。

むかし読んだときには気がつかなかったけれど、この小説内の物語の背後にあるのが、本土決戦を迎えることなく終戦し、東西冷戦の渦中にあった当時の日本そのものだということに、ようやく思いいたる。

時をさかのぼり、未開の時代に潜んでゲリラ活動をする人びとは、小松左京も参加したという、一九五〇年前後の日本共産党の山村工作隊とその武装闘争を、山村という僻地から未開の時代という過去へ、つまり距離を歳月に置きかえることでつくられている。そうすることで、マルクス主義を信じる人びとが、歴史的必然であるはずの社会の進歩、「よき未来」の到来をさらに早めるために行なった活動を、悠久の時間の中で人類の進化そのものを促進させるための活動へと、スケールを巨大化させている。

また、時代と宇宙を自由に行き来するなかで、本土決戦直前の、破滅と敗亡の予感のなかの生活も、地球と人類そのものの破滅におきかえて描かれる。

そのなかで生き残ろうとする人びと。

『みんな──九十億の同胞の死を前に、一つの決意をしていた人たちだった。

九十億の同胞の中からえらばれ、彼らから、その死をこえて宇宙へ伸びる意志と希望を託された人たち──九十億の「種」の遺児を託され、災をさけて、宇宙の涯へおちのび、そこに生きのびて「種」を根づかせ、まもりそだてるべき使命をになわされて、のがれることを強制された人たちだった』

ここにある、「使命をになわされて、のがれることを強制された」という一言には、太平洋戦争の敗北のなかを生き残ってしまった当時の日本人の、死んでいった人びとへの思いが凝縮されている。後ろめたさに裏打ちされた使命感。

昭和後半の日本社会が、その制度的な遅れにもかかわらず、いまの日本よりはましなものだったように思えるのは、生き残ってしまった、死に損なった人びとが担わされた使命感と後ろめたさが、宗教に代る倫理として機能していたからではないか、という気がする。

そして、この破滅の直前、颯爽と現れて、お前たちを救いだしてやる、はるかに進歩した自分たちの科学の力で救いあげてやると、さも親切げに、しかし人類を見下して手を差し出す異星人の、なんともいえない、うさんくささといやらしさ。これはもう、いうまでもなくGHQとアメリカへの不信感にきまっている。

だから今日、サントリーホールでヒュー・ウルフ指揮の新日本フィルによるコープランド演奏会を聴けたのは、最高の巡り合わせだった(笑)。

大戦中、演奏会に来た聴衆を鼓舞するためにつくられた《市民のためのファンファーレ》と、それを効果的に使用して凱歌とした交響曲第三番。アメリカ民主主義の正義を高らかに振りかざす、勝利の音楽。武満徹の《波の盆》組曲の、神の軍隊のそれのように輝かしい、スーザ風の行進曲も連想する。

『果しなき流れの果に』の再読で、気がついたことはもう一つ。この物語の骨格は能の『邯鄲』なのだということ。

粟飯が炊けるわずかな時間のうちに、栄耀栄華をきわめる五十年間の夢をみて我に返るのが、『邯鄲』の物語。『果しなき流れの果に』の主人公の場合は、時空を旅して、ついには時間と空間の概念をこえた超未来、超意識の世界を知るにいたる。そこから現在の日本に「強制送還」されると、五十年の歳月が経過している。そして、最後にかれは言うのだ。

「それは長い長い……夢のような……いや……夢物語です……」

二月八日(金)野村四郎と山本東次郎

水道橋の宝生能楽堂で銕仙会の例会。

・能『花月』野村四郎、工藤和哉、山本東次郎

・狂言『引括』山本則孝

・能『誓願寺 乏佐之走』鵜沢久、森常好、山本則重

『花月』はシテの野村四郎が一九三六年生れ、ワキの工藤和哉が一九四三年生れ、アイの山本東次郎が一九三七年生れと重鎮揃い。シテとアイは人間国宝。

昨年十一月の桂諷會で十三歳の長山凜三が演じたように、若者もやる『花月』のシテを、演目的にはシテ方の到達点ともいうべき「三老女」まで披いた四郎がやるというのがみたかったし、しかもアイに一歳下の東次郎が出るというのが楽しみだった。

四郎と東次郎は共演することが多いようで、後述のように対談本も最近出た。戦後以来の能楽の転変のなかに身を置いてきた二人の芸。シテが登場して、扇で顔を隠したアイと戯れる箇所は、やはりある種の「爛れ」が暗示されていて面白い。もちろん二人はそれを坦々とやる。

もう一つの『誓願寺』は世阿弥作で、シテが和泉式部の霊でワキが一遍上人というもの。

家に帰ってから、四郎と東次郎の対談本『芸の心』(笠井賢一編/藤原書店)を読む。

どちらも狂言方の家に生れながら、大蔵流山本家の長男として生れ、跡取りとして芸と心構えを父に仕込まれた東次郎と、和泉流野村家の四男で、十五歳のときにシテ方になることを望んで観世流宗家に入門した四郎、立場の微妙なズレがそこかしこに出て面白い。能と狂言の家の跡取り同士の対話だったら、こうはならないだろう。

四郎の「結局は観世寿夫という人が何か我々の、知らず知らずに我々の心を動かしてきたのじゃないですか。ですから、私は戦後の能界の救世主と言ってるんですよ。確かに救世主。お囃子方も、狂言もみんな、ワキもみんな、それから流儀を超えて、非常に影響を与えたということでは、彼なくして今の能はないのかもしれない」という言葉に象徴されるように、この世代の能楽師にとっての観世寿夫という存在の巨大な影も、やはりそこかしこにあらわれる。

古典芸能のありかたについて印象的だったのは、次のやりとり。長いので抜粹しながら。

山本「能・狂言の芸というのは、やはり死ぬまで何か追い求めていくようなものじゃないといけないと思うんです」

野村「永遠に未完成なんだとかね(略)古典というとただ古くて完成されたというイメージになる。私は伝統という言葉が大好きです」(略)

野村「伝統というのは要するに過去、現在、未来です。この全部が集まって、過去も現在も未来も集まって伝統になる。これが伝統の定義だ」(略)

山本「書物と違って、生きてるんですよね」

野村「そう、生きてるということなんですよ。東次郎さんも、私もそれぞれに伝統という荷物を背負って生きている。とりわけ東次郎さんは代々の狂言の大きなものを背負っていま歩いてます。それで、未来へ向かってます。前のものを背負いながら現代を生きて、次の世代に受け渡していこうと」(略)

山本「習い覚えてきて身についたもの、それはある意味預かりものなんですよ。祖先からの。習ってきたものを先人に恥じないようにやらなきゃいけないということが、どこかにないといけないと思ってるんです。家の舞台で稽古してると父や祖父の眼がいつもあるような気がして否応なしに追い込まれていくんですね」

二月九日(土)ハンス・ロットの交響曲

紀尾井ホールとNHKホールの演奏会をはしご。

まずはライナー・ホーネックと紀尾井ホール室内管弦楽団の弦楽合奏プロ。

・クープラン:パルナッスス山もしくはコレッリ讃

・バッハ:ヴァイオリン協奏曲第一番

・ヴォーン・ウィリアムズ:トマス・タリスの主題による幻想曲

・武満 徹:弦楽のためのレクイエム

・ストラヴィンスキー:ミューズを率いるアポロ

《タリスの主題による幻想曲》ではオーケストラを二群にわけ、各パート二人ずつのオーケストラを最後列に横一線にならべ、メインのオーケストラは、首席が時に応じて弦楽四重奏を担当し、オルガンの三段鍵盤を模倣するスタイル。

《ミューズを率いるアポロ》は夢幻的に美しいが、美しすぎて眠気に誘われるのが困りもの(笑)。

夜はパーヴォ・ヤルヴィとNHK交響楽団。

・R・シュトラウス:ヴァイオリン協奏曲(独奏:アリョーナ・バーエワ)

・ハンス・ロット:交響曲第一番

後期ロマン派の若き作曲家たちによる二曲。眼目は、二歳下のマーラーに大きな影響を与えたロットの交響曲を、N響の演奏でナマで聴けること。

『エデンの東』のテーマを想わせる、ニニ・ロッソ風のトランペットのソロに始まる、四楽章の長大な交響曲。第三楽章はマーラーの「元ネタ」になった。

終楽章では、ブラームスの交響曲第一番終楽章風のテーマが弦楽で奏される。面白いのは、この主題を用いていったん大団円になったようになりながら、第一楽章を回想しながらあらためてコーダをつくりなおすこと。ここはワーグナーやブルックナーの影響が濃くなるが、それはそれとして、マーラーの《巨人》の終りが終りそうになってまた始まるのは、ロットの影響なのだろうか。

二十二歳でこの曲を完成させ、ブラームスに見てもらうが酷評され、精神のバランスを失って二十五歳で病死したという。執拗に鳴らされ続けるトライアングルの響きが不気味。

ワーグナーなど新ドイツ楽派のサウンドなのに、純粋音楽にこだわっているのは、生まれ育ったウィーンがブラームスとハンスリック、純粋音楽の牙城だったためだろうかなどと思う。その分裂。

若きマーラーが《巨人》を交響詩とするか交響曲とするかで迷ったことも思い出す。

二月十一日(月)想像の余地

国立劇場の小劇場で文楽公演をみる。

文楽もときどきはみたいと思っているのだが、多くは二部構成で各部が五時間弱かかるので、その長さに腰がひけてしまう。しかし今回の二月公演は三部構成で、各部が二時間半~三時間と短く、慣れない人間にもよさそうなので、十八時開演の第三部に行くことにした。

・『鶊山姫捨松(ひばりやまひめすてのまつ)』 中将姫雪責の段

・『壇浦兜軍記(だんのうらかぶとぐんき)』 阿古屋琴責の段

前者は王朝時代、後者は源平時代の人物の伝説を元に、長い物語に仕立てたもの。中将姫と悪七兵衛景清、それぞれの主人公は能の『当麻』と『景清』と共通している。

一体の人形を三人がかりで操作して、人間の動きを細やかに再現していく。その凝りようがすごい。今夜の二本は雪責(ゆきぜめ)に琴責(ことぜめ)とあるとおり、どちらもヒロインが拷問を受ける場面がみどころになっている。

三枚の写真はすべて、「平成31年2月文楽公演特設サイト」から

三枚の写真はすべて、「平成31年2月文楽公演特設サイト」から「中将姫雪責の段」では、雪の庭にひきすえられた中将姫が、男二人に棒でしばかれる。高貴な美女があられもない襦袢姿にされて下郎に折檻される、サディズムとマゾヒズムが入り混じった、陰湿なエロティシズム。

美女が苦しみに身を引きつらせ、息も絶え絶えになるさまを、人形で克明に再現する。人間が演じたら残酷すぎる場面を人形がやることで、妖しいエロティシズムがただよう、その作用の妙。中将姫の人形遣いは吉田簑助。

「阿古屋琴責の段」の拷問のしかたは違い、景清の恋人阿古屋が琴、三味線、胡弓の三つの楽器を次々と演奏させられるもの。歌舞伎では女形が自分で三曲をひき、歌ってみせるのがみせどころで、玉三郎の十八番だが、人形浄瑠璃では一人の三味線方が三曲をひきわける(今回は鶴澤寛太郎)。そしてその演奏に合わせて、桐竹勘十郎が遣う人形の手が、まったく同じように、ひいているように細かく動くのが素晴らしい。左目で舞台の人形、右目で出語り床の三味線方をみながら、その見事なシンクロにひたすら感服する。さらに太夫が歌いだせば、人形も同じように頭と身体を動かす。そのこだわりの妙。

阿古屋の胡弓の響きに引きこまれて、詮議役の岩永の身体が動き出し、火鉢の火箸をつかってひき真似をするところなども、芸が細かくて楽しい。

こうした細部への、徹底した職人的なこだわりこそ、どんな仕事にも大切なものだなと、自戒を込めて思う。

なお浄瑠璃語りは「中将姫雪責の段」では二人が一人ずつ語って途中で交代したのに対し、「阿古屋琴責の段」は各人の役を五人が分担する「掛け合い」で、やり方が異なるのも面白かった。

帰宅後、「阿古屋琴責の段」はCDが家にあったはずと探すと、「花もよ」が出した「豊竹古靱太夫 名演集(3)」に入っていた。

大正十三年にニットーが出したアコースティック録音のSP十三枚組で、古靱太夫(のちの山城少掾)が重忠、三味線は豊澤新左衛門、三曲は竹澤団六、といった出演者によるもの。

こういうものは一度実演で動きを知っておくと、聴くだけでも充分に楽しめるようになる。

というよりさらに進んで、家で楽しむときは映像つきよりも、情景を脳裏に描きながら音で聴くほうが、よほど楽しめたりするのが、目と耳の感覚の玄妙なところ。想像の余地があるほうが、味わいはより深くなるのだろう。俳優と人形の生々しさのズレというのも、似ているのかも知れない

二月十五日(金)ハイドンの代表作

すみだトリフォニーホールで、ソフィ・イェアンニン指揮新日本フィルの演奏会。ハイドンのオラトリオ《四季》を栗友会合唱団などとの共演で聴く。

イェアンニンは、BBCシンガーズの首席指揮者をつとめる、スウェーデン出身の女性指揮者。

《四季》は《天地創造》に較べると演奏も録音も少なく、実演で聴くのはもちろん初めて。

題材が旧約聖書の有名な物語などではなく、登場人物が平凡な農民たちで英雄豪傑の類ではないというのが、なんとなく地味な印象を生むのだろう。

しかし、その音楽は充実した自然讃歌で、とても聴きごたえがある。飽きさせないように、後半に音楽のスケールを大きくして単調さを免れる展開など、ハイドンの熟練の筆が光っている。マイナーどころか、代表作というにふさわしいものだと実感。

二月十七日(日)式能と翁

国立能楽堂にて式能をみる。

式能とは能楽協会の主催で、能が幕府の「式楽」(公式音楽)だった時代の番組編成の伝統を受け継ぐもので、『翁』に始まって神男女狂鬼の五番能を五流が分担、合間に四つの狂言がはさまるという、一日がかりの大規模な演能。

五番能は、戦前まではけっこうあったというが、現代は各流派の定期は三番か二番、国立能楽堂の主催公演は一番で、四番あるのは少ない。自分の集中力では能二番がいいところなので、五番はとても無理と思っていたが、式能は半分ずつ第一部と第二部に分けて売られていたので、第一部に行くことにした。

昭和三十六年に始まって、第五十九回だという。

第一部

・『翁』翁:観世清和(観世流)、三番叟:野村萬斎(和泉流)

・能『嵐山 白頭』観世恭秀(観世流)

・狂言『末広かり』野村万作(和泉流)

・能『生田』髙橋忍(金春流)

・狂言『鬼の継子』山本則俊(大蔵流)

第二部

・能『祇王』大坪喜美雄(宝生流)

・狂言『謀生種』野村萬(和泉流)

・能『枕慈童』大村定(喜多流)

・狂言『長光』茂山千五郎(大蔵流)

・能『綾鼓』種田道一(金剛流)

第一部は十時~十四時三十五分、第二部は十五時~十九時二十五分。途中に入れ替え二十五分と休憩二回計五十五分をはさんで、正味八時間五分。通し券も完売だそうだから、全部みるという猛者も少なくないらしい。

自分にとって最大の目当ては、『翁』をやっとみられるということ。各流派とも必ず年始に取りあげるのだが、どうもタイミングが合わなかった。

神事性、呪術性を強く残し、特定の筋書きをもたないので、『翁』は「能にして能に非ず」といわれる。

全員が素袍長裃に侍烏帽子という最高級の礼装で、翁の観世清和も三番叟の野村萬斎も直面で登場し、舞台で面をつけるという、ほかの作品にはありえない形式。小鼓が三人いるのも『翁』だけ。祓い清めるような気魄で、清々しい緊張感が場にひろがる。そのまま脇能の『嵐山 白頭』へと続く。

この翁とは何者かを考えるのが、猿楽の起源とも結びつけられて、民俗学などでは面白いところらしい。しゅくしん、すなわち宿神、守宮神、夙神。さらには後戸の神、摩多羅神、秦河勝、などなどが翁の正体といわれ、中世日本の影の、謎めいた世界の表象となる。

『翁』の不思議な魅力にはまる人がいるというのも納得。いろいろな流派でみてみたい。

二月二十日(水)和歌の道こそ、めでたけれ

能とオペラのはしご。和歌をキーワードに、両者が緩くつながるのが快感。

まずは十三時から、国立能楽堂の定例公演。

毎年二月は「近代日本画と能」という特集ときまっていて、上村松園や前田青邨などの画の題材となった能が上演される。今日のテーマは上村松園が一九三七年に描いた『草子洗小町』。

・狂言『末広かり(すえひろがり)』茂山逸平(大蔵流)

・能『草子洗小町(そうしあらいこまち) 替装束』武田宗和(観世流)

プログラム掲載の松園の画

プログラム掲載の松園の画狂言の『末広かり』は、三日前に同じ場所での「式能」で、和泉流の野村万作と深田博治のコンビでみたばかり。筋書も台本もほぼ一緒だが、手法が決定的に異なる。

和泉流はさまざまな動作を、シテとアドがまったく同じに繰り返すのに、大蔵流では初めは説明するだけで、二回目に動作をつけるというようにして、大きな動きは各一回にしぼってある。二度繰り返す和泉流が、いかにも「古典芸能」らしいくどさ、古めかしさなのに対し、大蔵流は近代的。当然ながら、現代人には大蔵流のほうが素直に受けとれる。

『草子洗小町』は、小野小町をシテとするもの。能には小町ものというジャンルがあるが、ほとんどは貧窮した老婆か亡霊となって現れる話。そのなかで、宮廷で華やかに活躍した歌人時代の小町が登場する、数少ない作品。

六歌仙から小町と大伴黒主、古今和歌集の撰者が紀貫之と凡河内躬恒、壬生忠岑の三人、それに官女二人、子方が演じる醍醐帝と、華やかに着飾った八人が登場し、宮廷の栄華を再現することから、人気のある能。和歌と漢籍に明るい教養人が、楽しみながら伸び伸びとつくった話という雰囲気で、あまり古い時代の作品ではなさそうな気がする。

天皇主催の歌合で、黒主(ワキ)は小町と競うことになったが、とても勝てる自信がない。そこで前日に小町の家に忍び込み、小町が歌合に用意した歌を盗み(ベックメッサーみたい)、あらかじめ萬葉集に書きこみ、古歌を盗用したと難癖をつけようという計略をたてる。

黒主の思惑通り、歌合で小町は窮地に陥るが、字の乱れと墨跡の新しさに気がつき、草紙を水で洗うと、黒主が書いた字だけが流れ落ちて、小町の無実が証明されて勝ちとなる。

恥じて自害しようとする黒主を、小町は「道を嗜む志、誰もかうこそあるべけれ」と押しとどめ、帝も賛同する。小町が喜びの舞を舞って、終り。

小書の「替装束」では装束が普段より華やかになり、小町が草子を洗うところでは唐織を脱いで肌着姿になってみたりする。舞では烏帽子をつけ、白拍子風になるのが中世風。

おしまいの詞がいい。

「花の都の春も長閑に、和歌の道こそ、めでたけれ」

そして夜、新国立劇場で西村朗作曲の『紫苑物語』。都響がピットに入ったオーケストラの響きは豊麗。ずりあげるような歌いかたのシュプレッヒシュティンメは、まあこれが現代オペラの歌唱法の定型、ということか。

「とうとうたらり…」と、能の『翁』冒頭の詞で始まるのが、これも「式能」でみたばかりだっただけに、個人的には愉快。

ただ、全体として石川淳の原作とは文体がかなり異なるのが、どうしても気になる。元が戯曲ではない小説だから、少ない台詞は補わなければならないし、オペラとして変えていく必要があるのはわかるが、どちらも日本語であるだけに気になってしまう。ゲーテもシェイクスピアも、気楽にオペラにしているのはフランス人だったりイタリア人だったり、母国語が違う人だというのを連想したり。

すでに何人かの方が指摘していることだが、平太の登場が原作に比べて遅すぎるのではないかというのは、自分も感じた。音楽面では、松平敬さんがホーミー風の歌唱も駆使して平太の呪術師的な印象を強烈に描いてくれたけれども、ドラマ構成としては弱すぎる感じ。

それは、オペラでは岩山の向うの、浄土に似た楽土の存在を、すっぱりと捨ててしまったためなのだろう。

原作では、最後に主人公宗頼は、岩に掘られた鬼の首と化して、ついに向こう側に入り込むのだが、オペラにあるのはあくまで現世、此岸だけで、彼岸はちらりと見えるだけ。藤内が向こう側から来た、堕落した存在であることも、オペラでは省略されていた。そして平太も此岸の人間のように思える。

だが平太は違うはずだ。和歌をきわめて「知」を、弓をきわめて「殺」を、千草を得て「魔」にいたった主人公宗頼が最後に対決するのが、この平太。

知をもつ父に対しては殺を、殺をもつ弓麻呂に対しては魔をもって倒してきた宗頼に対して、平太はよく似た強大な力を持つが、正反対の存在。高い岩山を境にした、正反対の楽土の代表。打ち消しあって、一体化して、楽土に落ちる。

その楽土を放棄したことが、此岸にあきたらなくなった宗頼が見ようとしたものを、時空を超えた拡がりを、此岸だけの小さな世界にしてしまった気が、自分にはする。

原作で印象に残った言葉。

「紫苑は年ごとに冬は死んでもつぎの秋にはまた生きかえる。ほとけだちは岩とともに変らない」

二月二十三日(土)松風がみたもの

国立能楽堂の普及公演。土曜午後の普及公演はポピュラーな作品を取りあげ、最初に三十分の解説「能楽あんない」をつける。

今日は《月間特集・近代絵画と能》に合わせ、国文学研究資料館副館長の小林健二の「画家はなぜ能を描くのか」。続いて、

・狂言『腰祈(こしいのり)』松田髙義(和泉流)

・能『松風(まつかぜ) 見留』今井清隆(金剛流)

プログラム掲載の小林古径の『松風』(1948)

プログラム掲載の小林古径の『松風』(1948)『松風』は名実ともに能を代表する、世阿弥の人気作なのだが、どういうわけか三年間の観能歴ではうまく出会うことができず、これが初めての鑑賞。

たしかに傑作だと納得。映像ではみていたし、昨年の細川俊夫のオペラ版上演に先立って、国立能楽堂で一月に行なわれた会で、観世銕之丞が汐汲みと狂瀾の場を舞囃子形式で舞うのもみていたが、やはり面と装束をつけた全曲が目の前で演じられると、ドラマがこちらに迫ってくる力、心象風景が浮かびあがる力がまるで違う。実演経験の重要さを、またも痛感する。

それにしても、いまさらながらに世阿弥の作能の凄さ。シテ、ツレ、ワキ、地謡が歌い交わし、時空を超越したような一つの風景を形成していく。

詞の美しさと結びついた、音楽性の高さ。本当に美しい「音楽」。前半の長大な「汐汲み」で、それを堪能させる。

シテ「面白や馴れても須磨の夕まぐれ、海人の呼び声かすかにて」

ツレ「沖に小さき漁舟の」

シテ/ツレ「影幽なる月の顔。雁の姿や友千鳥。野分汐風いづれもげにかかる所の秋なりけり。あら心すごの夜すがらやな」

地謡「さしくる汐を汲み分けて、見れば月こそ桶にあれ」

シテ「これにも月の入りたるや」

地謡「うれしやこれも月あり」

シテ「月は一つ」

地謡「影は」

シテ/ツレ「二つ」

地謡「満つ汐の夜の車に月を載せて、憂しとも思はぬ、汐路かなや」

そして後半、ワキの僧が一夜の宿を借りた海女の姉妹、松風(シテ)と村雨(ツレ)がこの世の人ではないこと、かつて二人を愛した在原行平が都に去ったまま亡くなり、再会せずに終ったために妄執が残り、成仏できないことが明かされる。

行平が去りぎわに残した、形見の立烏帽子と狩衣を取り出し、こんなものがあるから忘れられないのだと捨てようとしても、思いが募って捨てることができないという松風の思いを、地謡が謡う。

ここでシテの今井清隆がした、狩衣に面をこすりつけんばかりの動作に込められた強い思いの表現に、グイッと一気にドラマに引きずり込まれた。

能における感情表現は、泣くことを表すシオリという動作に代表されるように、基本的には暗示的に象徴化され、直接的なものではない。ところが、そこに一瞬リアルな表現が加わると──抽象の皮膜を具象の槍が突き抜いてくると、ドラマが突如として生彩豊かに、しかし下品に堕すことなく、澄みきったエロティシズムの狂気で、脈うつように息づきはじめることがある。

今回の『松風』では、まさにこの一瞬に「それ」が来た。花が開く瞬間──風が吹く瞬間。表情の動きがないはずの面が泣く。悲しみと妄執を露わにして、想像力の帆に風を与える。十一日にみた人形浄瑠璃の、あの人間ではないがゆえの、生々しい動きにも通じるもの。

シテ「宵々に脱ぎて我が寝る狩衣」

地謡「かけてぞ頼む同じ世に、住むかひあらばこそ忘れ形見も由なしと、捨てても置かれず取れば、面影に立ち増さり、起臥わかで枕より、あとより恋の責め来れば、せん方涙に、伏し沈む事ぞ悲しき」

「起臥わかで枕より、あとより恋の責め来れば」なんて、なんとまあエロティックな言葉。松風は何を思ったか、立烏帽子と狩衣をを自らの身にまとう。

シテ「三瀬川、絶えぬ涙の憂き瀬にも、乱るる恋の淵はありけり」

こんな恋歌が書けるだけでも世阿弥は凄い。『草子洗小町』に出た紀貫之や六歌仙、『紫苑物語』までをつらぬく、やまとうたの力。

そして松風は、松の陰に、行平の姿をみる。

シテ「あらうれしやあの松陰に、行平のお立ちあるが、松風と召されさむらふぞやいで参らう」

ここは、実際の能でみて、初めて意味がわかった。

見所(客席)にいる私とシテのあいだに、作り物の松があるからだ。そのためにこの詞のとおり、本当に松の陰に行平(の格好をした松風)の姿が、私の視界に入ってくるのだ。

狂気が生んだ幻影が現実化する。この世のものではないものが、そこにいる。

狂った亡霊が目にしたものを自分もみさせられてしまう、視野を共有させられる、気味の悪さ。サキの傑作短編『開いた窓』を子供の頃に読んだとき、背筋がゾーッと寒くなったあのラストを、一瞬に思い出す(いまだに「フランス窓」と聞くと、不吉な感じがしてしまう)。

そのあと、松風は松を抱きしめる。ここもためらいなく、本当に作り物の枝に袖を密着させ、リアルに抱きしめる。

そしてこの物語のヒントになっている行平の古歌「立ち別れ、稲葉の山の、峰に生ふる、松とし聞かば、今帰り来ん」を謡いながら、「それは因幡の遠山松」、それは因幡の遠い山の松の話で、須磨の行平は今ここにいるぞと、松の周りを回る。

このとき、舞台端とのわずかな隙間を走り抜けようとしたシテの袖が作り物の松に当たり、引きずって半回転させてしまったのだが、これも、それだけの覚悟でシテがぶつかっているからこそ、松風の哀しい狂気が伝わってくる。

能は安全運転ではつとまらない。命懸けでやるのだというシテの気魄が、舞台に真実をもたらす。狩衣に友千鳥が描かれて、夜の浜の光景を暗示したのも、まことにお見事。

ところで、私が読んだサキの『開いた窓』、気になってネットで調べると、どうやらこれらしい。

少年少女講談社文庫(ふくろうの本)

『怪談 ほか』小泉八雲ほか/保永貞夫 ほか訳

「魔のトンネル」ディケンズ/白木茂訳

「耳なし芳一」小泉八雲/保永貞夫訳

「むじな」小泉八雲/保永貞夫訳

「鳥取のふとん」小泉八雲/保永貞夫訳

「店をまもる幽霊」ビアス/白木茂訳

「さるの手」ジェイコブス/白木茂訳

「ひらいたまど」サキ/都筑道夫訳

「吉備津のかま」上田秋成/保永貞夫訳

「すいか」岡本綺堂/保永貞夫

これの「ひらいたまど」の訳は素晴らしくて、その後に読んだ他のいかなる訳よりも怖かったという記憶があるが、都筑道夫だったか。和洋の怪奇譚が混じって、「ひらいたまど」のあとに「吉備津のかま」が続くという不思議さも、たしかにおぼえている。司修による銅版画みたいな挿絵も怖かった。

もういちど読んでみたいが、一九七二年発行と古い少年向けの本の常で、よい状態で現存するものが少ないのか、ネットではみつからない。

青い鳥文庫で一九八三年に同一内容で出ていて、こちらは買えた。しかし司修の挿絵の点数が――特に恐い絵が――減らされているようで、残念。

二月二十四日(日)ついさきの歌声は

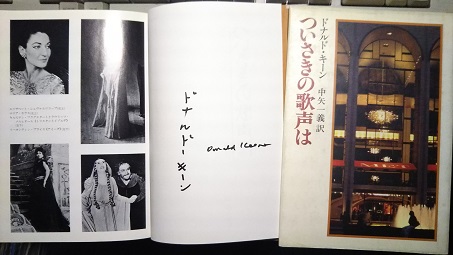

ドナルド・キーンさん逝去の報。

ご著書の『ついさきの歌声は』に出会わなければ、メルヒオールをはじめとする戦前メトの歌手や指揮者に興味をもつことは、なかっただろう。なかったら、たぶん今の仕事で生きていくことにもなっていない。だから、どれほど感謝しても、感謝しきれない。

『ついさきの歌声は』を初めて読んだのはたぶん一九八二年。当時の家の近くの緑が丘図書館においてあったから。むさぼるように読み、未知の世界を知り、借りるのでは飽き足らずに(自分以外に借りる人間などいなかったから、ほぼ占有できたとはいえ)のちに購入した。

お目にかかれたのはただ一度、「モーストリー・クラシック」の企画で、二〇一〇年十二月二十九日にご自宅にうかがって、お話をうかがったとき。あつかましく手元の『ついさきの歌声は』をもっていき、サインをお願いすると、快く日本語と英語で書いてくださった。

東日本大震災の、二か月と少し前のこと。それはもはや、昨日の世界。

二月二十七日(水)福島章恭さんの指揮

福島章恭さん指揮の「ブラームス ドイツ・レクイエム特別演奏会」。しかし会場をオペラシティ・コンサートホールと勘違い。腹ごしらえをして、ホール近くまでいくと真っ暗。

しまったサントリーホールだと気がつき、地下鉄を乗り継ぐが、着いてみると休憩になっており、前半のジークフリート牧歌を聴きそこねる。

ロビーで会った友人知人を苦笑させながら席に着くと、正面のP席を通路まで埋めつくす大合唱団、ヴェリタス・クワイヤ・ジャパンがすでに着席している。たしかにこの人数が開演後に入場したのでは演奏開始までに何分もかかってしまうから、この手は正解だろう。

福島さんが入場して三百人の合唱団が一斉に規律すると、そのあまりの視覚的な迫力に、自分も周囲も、思わず「おおー」と嘆声をもらす。そして演奏開始。

オーケストラは福島さんの盟友崔文洙をコンサートマスターに、在京のプロ奏者を揃えた東京ヴェリタス交響楽団。

メンデルスゾーンやシューマンが目指した「ドイツ国民音楽としてのオラトリオ」のなかで、最も成功した作品であるドイツ・レクイエム。だからこれを大編成の市民合唱が歌うのは、歴史的文脈として正しい。合唱指揮者、指導者として優れた手腕をもつ福島さんが自ら指導した合唱だけに、大人数でも混濁することなく、レガートでゆったりと、流れるように響く。第六楽章の後半、ヨハネ黙示録による力強いフーガが、全曲のクライマックスとなった。平井香織と与那城敬の独唱も美しく、心の温かくなるコンサート。

二月二十八日(木)怨霊、孑孑、獅子

国立能楽堂の特別公演。

《月間特集・近代絵画と能》

・仕舞『船弁慶 キリ』片山九郎右衛門(観世流)

・新作狂言『孑孑(ぼうふり)』三宅右矩

・能『石橋(しゃっきょう)』塩津哲生(喜多流)

仕舞と能はともに前田青邨の絵と結びつけられたもので、『船弁慶』は『大物浦』、『石橋』はチラシに使われた『出を待つ』に描かれた題材。新作狂言は九世三宅籐九郎(六世野村万蔵の弟)の作で、ボウフラの勢力争いを描いたもの。右矩はその孫。

『石橋』は後場が歌舞伎の『連獅子』の原型となったもの。後シテの塩津哲生が白獅子、ツレの狩野了一が赤獅子。

前場では、ワキの寂昭法師(森常好)が前シテの樵翁と、浄土へ通じる狭い石橋をめぐって問答をする。きわめて観念的で動きがなく、ここを省いて後場だけの半能にすることが多いのも納得。

Homeへ

三月二日(土)文藏の義経

観世能楽堂で「大槻文藏 裕一の会」をみる。

・能『屋島 大事 奈須与市語』大槻文藏

・狂言『鈍太郎』野村萬斎

・能『石橋』大槻裕一

このほかに観世三郎太と観世淳夫、観世清和と観世銕之丞と、観世宗家と銕之丞家の当主と嫡男の仕舞。地謡も両家の若手を重鎮がまとめる編成で、文藏と裕一それぞれの世代に合わせた形。三役の顔ぶれもおおむね同様。

大槻文藏の『屋島』が、いまさらいうまでもない美しさ、儚さ。小書の「大事(だいじ)」は、前説の馬場あき子(舞台にあえて上がらず、その脇でしゃべったのが印象的)によると、珍しいものらしい。変化が生じるのは後場で、まずは小鼓が使う床几と、通常はシテが使う葛桶を交換してシテが床几に座る。そして「弓流し」と「素働(しらはたらき)」の二つの小書をあわせて舞う。弓に見立てた扇を落とし、ひらひらと波に漂うように動き、刀を抜いて、平家の兵が舟から伸ばす熊手を切り払う動作をする。

アイの野村太一郎が、大物の「奈須与市語」をあせらずに堂々と語って見事。

『石橋』は二日前に国立能楽堂で塩津哲生(喜多流)をみたばかりなので、違いが面白い。あちらの前シテはベテランらしく木こりの老人だったが、今日は若い大槻裕一なので童子姿。一昨日はシテとツレ二人の獅子の連舞だったが、今日は一人だけ。

いずれにしても、とにかく観念的な、超越的な仙境をイメージして楽しむ作品で、世阿弥の夢幻能とはまるで別の世界なのが面白い。

三月三日(日)対向配置の祖型

新宿文化センターで日本オペラ協会公演のなかにし礼作・台本、三木稔作曲のオペラ《静と義経》をみる。昨日の『屋島に続く義経もの。

ともに源義経が主役だが、六百年の歳月を隔てているのが愉快。後者は日経新聞に評を書く。「義経と静」ではなくて静が先にきているのがミソ。能の『吉野静』と『二人静』もまたみたくなる。特に後者の「思い返せば、古(いにしへ)も、恋しくもなし、憂き事の、今も恨みの衣川」の詞が、頭に浮かぶ。

五時の終演後、急いで都営大江戸線に乗り、神楽坂の音楽の友ホールで五時半に始まる「エンリコ・オノフリ~輝くヴァイオリン、イタリアバロックの栄光」に向かう。

音楽の友ホールの演奏会など、いったい何年ぶりやら。しかし出口を適当に出て適当に進んだら、これが大間違い。道に迷って遅れ、先月二十七日に続いてまた前半を聴きそこねる。

というわけで後半、ウッチェリーニとカストロ、コレッリによるソナタなど四曲しか聴けなかったが、とても面白かったし、示唆に富んでいた。

ソロではなく、ロゼッラ・ポリカルドのチェンバロを中央に、ヴァイオリンが二人。オノフリが下手側、杉田せつ子が上手側で共演する。

同種の楽器二梃の合奏というのは、バロック期、古典派まではよくあるが、ロマン派では少ない気がする。中低声の楽器と奏法が進歩して独立性が高まったこともあるのだろう。高低の音域が協演するのが、音楽の常態になった。

左右の手の音域が異なるピアノの構造が、作曲家の発想の土台になっていったからかも、などと考える。

しかしここでは違う。音域が同じ二梃のヴァイオリンが対話し、協奏し、合奏する。その面白さと魅力。

そうして、これは対向配置、両翼配置のオーケストラのヴァイオリンの面白さと同じということに気がつく。

真ん中に低音、リズム楽器のチェンバロがいて、その両翼にヴァイオリンというのは、ヴィオラとチェロをその内側にして、コントラバスを最後列横一線にならべる古いオーケストラ配置の、その原型のようなものなのではないか。二十世紀半ばになってオーケストラもピアノ配置が主流になるのは、作曲においてピアノ的発想が顕著になるのと、照応しているのではないか。

二梃のヴァイオリンとチェンバロという三人編成は、最小編成の交響楽団、いわば交響楽団の原点なのだ。今日の演奏が聴いていて愉しいだけでなく、響きに不思議な安定感がある理由は、それなのかも、などと勝手に納得する。

極小と極大が、宇宙的な落差を超えて重なりあう。まさしく能的。頭がすっかり能かぶれ(笑)。

三月六日(水)一将功なりて

国立能楽堂の定例公演。

・狂言『雪打(ゆきうち)』野村万作(和泉流)

・能『藤戸(ふじと)』小林与志郎(宝生流)

『藤戸』は源平合戦のさい、攻撃路となる浅瀬の存在を独占するため、その秘密を教えてくれた漁師を人知れず殺してしまった佐々木盛綱のもとに、漁師の母親(シテ)が抗議にくるのが前場。後場ではシテは漁師の怨霊となり、盛綱の供養により成仏する、という話。

盛綱が功名を独占するべく、口封じのために漁師を殺した話は平家物語にあるが、その母が抗議するというのは能作者(未詳)の創作。南北朝から戦国時代にいたる戦乱の世の同種の事件を、古典に結びつけたものかも知れない。

罪もない者が武士の身勝手で殺され、死骸を捨てられるという重いテーマは、反戦性など現代にも通じるものなので、何かと話題になることが多い作品。

であるので楽しみにしていたが、なぜか今日は自分の心身に入りきらないうちに終ってしまった。他日を期したい。

三月七日(木)カンブルランとの旅

サントリーホールで、カンブルラン指揮読売日本交響楽団演奏会。いよいよカンブルラン時代の掉尾を飾る一か月。

・イベール:寄港地

・イベール:フルート協奏曲(独奏:サラ・ルヴィオン)

・ドビュッシー(ツェンダー編曲):前奏曲集

・ドビュッシー:交響詩「海」

船旅を感じさせる選曲。ツェンダーがオーケストレーションした前奏曲集は、その《冬の旅》を想起させるユーモラスなもの。

三月十二日(火)ルイージ

サントリーホールで、ルイージ指揮のデンマーク国立交響楽団の演奏会。

・ニールセン:歌劇《仮面舞踏会》序曲

・ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第五番 《皇帝》(独奏:横山幸雄)

・チャイコフスキー:交響曲第五番

曲目がもう一つ苦手なものだったが、ルイージとの相性のよさを感じる、木質のオーケストラの響き。

三月十三日(水)リープライヒ

日本フィルに客演した指揮者のリープライヒにインタビュー。リハーサル会場の杉並公会堂を訪ねる。

レーゲンスブルク生まれとプロフィールにあるので、何げなく同地の有名な大聖堂聖歌隊には入っていたのですかときいたら、「入っていません。それというのは……」という答えから話が広がり、中欧~東欧の長い歴史、精神史の一端を示すような、リープライヒ家の物語になっていって、驚かされた。

こういうふうに、つなぎのようなつもりで発した質問が、思わぬ大きな波紋を呼んでしまうような瞬間は、インタビュアーという仕事の醍醐味の一つ。

三月十四日(木)グレの歌

サントリーホールでカンブルラン指揮読売日本交響楽団の演奏会。ラスト・マンス最大の呼び物となるシェーンベルクの《グレの歌》。完売の人気。日経新聞に評を書く。

三月十五日(金)小劇場の歌舞伎

久々に歌舞伎に行く。国立劇場の小劇場、五百二十二席という小空間で十二年ぶりに歌舞伎をやるというので、その点に惹かれた。

『元禄忠臣蔵 御浜御殿綱豊卿』中村扇雀、中村歌昇

『積恋雪関扉』尾上菊之助、中村梅枝

始まってすぐに、字幕なしで台詞の内容が容易に聞きとれるのに驚く(笑)。国立能楽堂では字幕の力を借りるのが当たり前になってしまっているし、先月に同じ小劇場でみた文楽も字幕があった。歌舞伎は狂言と同じく、ないのが当たり前だということを忘れていた。

特に『御浜御殿綱豊卿』は、昭和十五(一九四〇)年の新しい作品だから、聞きなれたしゃべり言葉なのである。

綱豊が浅野家再興運動に手を貸さないのは、大石たちに仇討ちをさせてやりたいからだと真意を明かすあたりは、日中戦争さなかの好戦的な時代の気分が、いかにも反映されているなあと思う。赤穂浪士の仇討は絶対的な正義だという確信が、作者にも登場人物にも客席にも共有されている時代でもある。町人も含めて登場人物はみな、客席と同様に仇討が必ずあるものとして、応援している。

二〇一七年四月に大阪の松竹座でみた鶴屋南北作の『盟三五大切』は、数百年間にわたって日本人が無邪気に共有してきた忠臣蔵の絶対正義に対して、作者一人で疑念を呈していたのが、猛烈に面白かった。そのことはそのときの可変日記に書いているが、その絶対正義を毫も疑わない世界が、まさにここにある。

赤穂浪士の富森助右衛門が、綱豊に寵愛されている義理の妹、中臈お喜世を御浜御殿に訪ねてきて、綱豊の座敷に通され、出された酒を頑強に飲むまいとするあたりは、落語の『妾馬』のパロディみたいで面白かった。

国立劇場歌舞伎情報サイトより

掲載したのは、公式サイトにある舞台写真。『御浜御殿綱豊卿』には、綱吉を継いで二代続けての「能狂いの将軍」となる家宣(綱豊)が、能の『望月』のシテの扮装をする場面がある。もともと作者の真山青果は『船弁慶』を選んだのだが、能に詳しい人から仇討物として『望月』を薦められ、変更したのだという。歌舞伎の隈取りというのは、祭礼以外の場で面の使用を独占する猿楽に対する、遠慮から広まったものだと思えるから、いかに新作歌舞伎であっても、面を使う『船弁慶』よりは使わない『望月』のほうがいい、という判断があったのかも。

次の『積恋雪関扉』は、舞踊が中心になるもの。こちらになるとさすがに台詞の中身が聞きとりにくくなる。関兵衛、実は大伴黒主の振付は、天明四年(一七八四年)にこの役を初演した初代中村仲蔵のものが、ほぼそのまま伝えられているという。文楽人形を想わせる動き。

写真のような動きは、歌舞伎ならではのエロティシズム。先月に同じ小劇場でみた文楽の『鶊山姫捨松(ひばりやまひめすてのまつ)』の「中将姫雪責の段」での、雪の庭にひきすえられた中将姫が、棒でしばかれて息も絶え絶えという場面を人形で克明に再現したところに、絵づらが似ているのが面白い。

責める、責められる。サディズムとマゾヒズムの表裏一体の、陰湿なエロティシズムとけなげな思い。中世以来日本人が好んできた復讐譚とともに、日本文化の特徴の一つなのかも、などと考える。

期待どおりに小空間で見やすいと思いつつ、周囲に棧敷席がなくて壁面になっているのは、役者にとってどうなんだろうとも考える。明治村にある古い劇場などの、二階建ての桟敷が周囲にある、客席が自分を取り囲んでいるような、あのつくりのほうが、役者はのっていきやすいのではないか。能楽堂の脇正面が――私自身はドラマから疎外される感があって、座るのは苦手だけれども――役者にとっては大切な場所なのではないかと思えるのと、似た感じ。

三月十六日(土)ミニ都響の室内楽

十五日から「東京・春・音楽祭」が開始。今年は十五周年ということで特に規模が大きく、楽しみな催しが目白押し。

自分は今日の「都響メンバーによる室内楽 ~ソロ・コンサートマスター、矢部達哉とともに」から。矢部を中心に都響の首席クラスがモーツァルト、ブラームス、シューベルトの王道プロを演奏。

音圧が高く、メリハリをつけてガシッと音楽を構築する硬派の音づくりが、翌日にサントリーホールで聴いた、インバル指揮都響のブルックナーの第八番と共通しているのが面白い。両方に出たメンバーはセコバイの双紙だけだったようだが、それでも都響には都響の音がある。それによって特にシューベルトとブルックナーのつながりが実感できたのも楽しかった。シューベルトの弦楽五重奏曲の第二楽章や第三楽章トリオの、祈りの音楽をじっくりと、腰を据えて描いたのが印象的。

ところでそのシューベルトの配置は、舞台下手から上手へヴァイオリン二人、チェロ二人、ヴィオラという一般的な並びだったのだが、この曲こそ両翼配置、それも昨年新日本フィルでシュテンツがやったみたいな、左右対称配置で聴いてみたいと思った。つまりヴィオラを中央に、両脇に二群に分割したチェロ、その外の左右に二つのヴァイオリンを置く。こうしたら、音場のつくりがかなり違って聴こえるのではないだろうか。

ヴァイオリン:矢部達哉、双紙正哉

ヴィオラ:村田恵子

チェロ:清水詩織、森山涼介

フルート:小池郁江

クラリネット:三界秀実

モーツァルト:フルート四重奏曲第一番

ブラームス:クラリネット五重奏曲

シューベルト:弦楽五重奏曲

三月十八日(月)鴬谷のクレズマー

東京春祭二回目となる今日は、上野の森を出て、鴬谷駅前の東京キネマ倶楽部での「クレズマー・ナイト 〜コハーン&シャールクジ・バンド」。

クラリネット奏者のコハーン・イシュトヴァーンが、母国ハンガリーの民俗音楽トリオ、シャールクジ・バンドと共演するのに加えて、東京キネマ倶楽部という会場にも大いに興味があった。

ここは、かつてのグランドキャバレーを改装したオープンスペース。客席は一階フロアの上に半円形のバルコニーになった二階席、三階席があって、かなり大きい。数百人は入れそう。ステージもメインのほかに下手側の上階にバンドが入れる小ステージが設けられており、往時にはこの二つのステージを使って、スター歌手のショーなどがあったのだろう。赤坂の大型ナイトクラブ、ニューラテンクォーターなどの鴬谷版だったのだろうか。東宝映画の社長シリーズとかでしかみたことのない、大人の夜の世界。

今日は残念ながら客席は一階のみで二階以上には入れなかったが、東京キネマ倶楽部のサイトの写真などをみると、二年前の正月に仕事で乗った、豪華客船にっぽん丸の船尾にある劇場に感じが似ている。

演奏は、楽しい一時間があっというまに過ぎて終演。カーテンコールだけは写真撮影OKとのことなので撮ってみた。

それにしても、四十年近くさまざまなコンサートや公演に通っているが、鴬谷駅近くの会場というのは生れて初めてなので新鮮。上野の森はかつて全域が寛永寺の境内で、その北側の鴬谷には寛永寺門跡の隠居所があったから、歴史的には上野の森につながっている。

戦前は静かな住宅地だったのが、戦後に焼け残った住居が、上野などで働く労働者向けの簡易宿泊所を始めてドヤ街となり、売防法施行の前後に連れ込み宿に転業し、現在のホテル街ができたのだという。このあたりは大久保のホテル街とまったく同じ形成のしかた。

三月十九日(火)果てしなき音楽の旅

紀尾井ホールで、カンブルラン指揮の読売日本交響楽団。「読響アンサンブル・シリーズ 特別演奏会」として、小編成で二十世紀の前衛音楽だけを取りあげる、「果てしなき音楽の旅」。

・ヴァレーズ:オクタンドル(一九二三)

・メシアン:《七つの俳諧》‐日本の素描(一九六二)(独奏:ピエール=ロラン・エマール)

・シェルシ:四つの小品(一九五九)

・グリゼ:《音響空間》から〈パルシエル〉(一九七五)

カンブルランの任期が成功裏に終ること、楽団からも客席からも本当に惜しまれていることを示す演奏会だった。このような曲目の演奏会を八百席という適切な空間で開催できることと、客席が完売満員だったことが、その証明である。カンブルランの盟友エマールまで登場するという贅沢さ。

ヨーロッパでのカンブルランは、歌劇場での活動と並行して、早くから現代音楽のスペシャリストとして活躍してきたが、それだけに評価がその狭い枠に押し込められてしまう傾向があった。南西ドイツ放送響のシェフ時代にその枠を少し広げ、読響では聴衆の希望に応える形でさらに拡大したが、逆に現代音楽は、限られたものにせざるを得なかった。

しかし、カンブルランの読響での選曲がヨーロッパ音楽全体の流れを俯瞰するものだったことを考えれば、いうまでもなくそれはシェーンベルク前後で止まるものではないし、二十世紀後半がメシアンだけのはずもない。まさしく「果てしなき音楽の旅」なのだ。その連続と展開の可能性の一端を示してくれる、今日のようなプログラムが最後に実現したことは、本当に素晴らしい。

アンサンブルを聴くにはやや近すぎる席で、全体の響きを把握しにくかったのが残念だが、ともかくこの水準の実演を日本で聴けるのは貴重な機会。

メシアンの作品はドビュッシー生誕百年記念に書かれたもの。本来は《エローに棲まうムシクイたち》がそのために書かれていたが、トゥーランガリラ交響曲の日本初演にあわせて訪れた日本の印象に霊感を受けたこの曲に、差し替えられることになった。書きかけたまま放棄された「ムシクイ」は、二〇一七年六月にトッパンホールでロジェ・ムラロがピアノ独奏用に再構成して世界初演した。その実演の記憶や、昨年のドビュッシー没後百年で発売された初録音の印象と、頭の中で並べてみる。

そしてシェルシ。ブルックナーの曲の始まりの動機がそのまま引き延ばされたようで、単一の音がさまざまな楽器の響きの違いにより、色を変えていく。

グリゼは次第にカオスとなり、最後に打楽器奏者がシンバルを盛大に叩こうと振りあげた瞬間、音がとまり、照明が落ちて無音と闇に包まれる。このパフォーマンスに笑いが起きて終り。

なぜかこのホールでは、二〇一四年のネルソン指揮紀尾井シンフォニエッタによるシュニトケの《ハイドン風モーツァルト》とか、テツラフ・カルテットによるヴィトマンの弦楽四重奏曲第三番《狩りの弦楽四重奏曲》とか、音に出ない身ぶりが重要な、視覚的なパフォーマンスのある現代音楽を聴くことが多い。

終演後に舞台袖に行き、二日後のトークイベントのことで、カンブルランにあいさつ。マエストロも楽員さんたちも緊張から解放され、とても和やかな、いい雰囲気だった。

三月二十日(水)ドゥダメル

サントリーホールで、ドゥダメル指揮ロサンゼルス・フィルハーモニックの来日公演。「創立百周年記念ツアー」と題されている。昨年のクリーヴランド管弦楽団と近い。

・ジョン・アダムズ:ピアノ協奏曲《悪魔は全ての名曲を手にしなければならないのか?》(独奏:ユジャ・ワン)

・マーラー:交響曲第一番《巨人》

日本初演のアダムズの曲では、演奏後に客席からご本人が登場したのにびっくり。あとであちこちから「生アダムズ初めてみた」という声を聞く。けっこう久しぶりの来日らしい。

《巨人》はパワフルで明朗、楽観主義的な演奏。ドゥダメルは勢いにまかせるような感じではなく、じっくりと明るく音をつくる。ロス・フィルとの関係も十年になって、成熟しているのだろう。

三月二十一日(木)カンブルランとの対話

紀尾井ホールでエマールのひくゴルトベルク変奏曲ほかを聴いたのち、新宿のタワーレコードに移動、カンブルランのトークイベントの聞き役をつとめる。アルトゥスから出るマーラーの交響曲第九番の発売を記念するもの。

タワー新宿店は改装を終えた再オープンの初日なのだそう。これまでと同じビルの九階で、ポップスその他と同じフロアの一角となる。直前の告知だったのでお客さんがどのくらい来るのか、関係者全員が不安だったが、たくさんの方が売場に立つというスタイルで熱心に聴いてくださった。カンブルラン人気を実感。

質問のポイントはマーラー主体。第九番の終楽章は現世への告別ではなく、まだ生きようとしていたのだから、過度に情熱的にすることを避け、次へつながることを意識したとのこと。

マーラーでヴァイオリンを対向配置にする理由は、この作曲家とモーツァルトに関しては、そのほうが音のからみあいが効果的だと考えるから。モーツァルトのアイネ・クライネとマーラーの七番の組合せがそうでしたねと水を向けると、そう、あれはナハトムジークの始まりと終りの二曲、とのこと。

南西ドイツ放送響のときは、前任のギーレンがあまりにもたくさんマーラーをやっていたので、自分が取りあげるのは難しかった。読響では「よし、今度こそ自分の番だ」と思ったとのこと。

二、三、八番を取りあげなかった理由をたずねると、二、三はともかく、八番はたぶんこれからも演奏しないだろう、とのこと。ホールの音響空間を八番ではどのように使われるかを、ぜひ聴いてみたかったですと言うと、生れ変わったらやるかもね、とのこと。

三月二十三日(土)旅の始まり

十一時から、東京・春・音楽祭の「子どものためのワーグナー《さまよえるオランダ人》」をみる。三井住友銀行本店の東館、ライジング・スクエアのアース・ガーデンの特設会場。百人以上の親子で客席は満員。縮小編成のオーケストラが舞台上手にいて、中央と下手に装置がある。反復を省きながらも独唱部分はほぼ含まれていて、オーケストラと声の迫力を子供に知ってもらうのに、よくできている。

ただバイロイトでの上演と違って問題になるのは、ドイツ語では歌詞の意味が伝わらないこと。つなぎの台詞は日本語だったが、やはり「いま何を歌っているのか」を子供は知りたいだろう。年齢層がバラバラなので字幕も難しい。ここをどう解決するかが課題になりそう。来年は本公演の演目に合わせて、「子どものためのワーグナー《トリスタンとイゾルデ》」だそうで、この作品をどう子供用にするのか、楽しみ。

昼を食べたあと池袋に移動、十四時から芸術劇場で、カンブルラン指揮の読売日本交響楽団。

・ベルリオーズ:歌劇《ベアトリスとベネディクト》序曲

・ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第三番(独奏:ピエール=ロラン・エマール)

・ベルリオーズ:幻想交響曲.

同じ曲目と会場での明日の演奏会が千秋楽となるが、自分は能に行くのでこの日を選ぶ。両日とも完売。

ベルリオーズとベートーヴェン。西洋音楽に革命的進歩をもたらした二人の音楽。カンブルランのプログラム・ビルディングの原点にある二人だから、最後にもってきたのだろう。表面的な感情や熱さにゆだねることなく、響きの構造を整然として機能的に、古典的な美をもって響かせるのが、この指揮者の真骨頂。

そしてこの構造と機能が、リスト、ワーグナー、マーラー、ドビュッシー、そして……、と受け継がれながら、発展していくのだ。

いまふりかえる、旅の始まり。

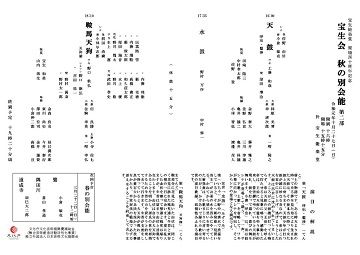

三月二十四日(日)春の別会能

宝生能楽堂にて、「宝生会 春の別会能」。別会能とは、毎月の定期能とは別に、春秋の年二回行なわれる大規模な特別公演。『道成寺』の披きが含まれることが多く、自分は一昨年のこの会で初めてこの曲をみることができた。

そのときは能三番に狂言一番ほかで正午から十八時半までかかったが、今年は開場四十周年記念でさらに大がかりに二部構成となり、十一時から二十時までの長丁場で能が四番。

その第一部に行く。

・素謡『翁』宝生和英

・能『高砂 作物出』亀井保雄、今井泰行

・狂言『二人袴』山本東次郎

・能『安宅 延年之舞 貝付貝立』武田孝史

まず宗家が裃姿で『翁』を舞い、続いてシテが前後で異なる『高砂』。

シテが揚幕から退場するときに拍手が起きたのは、本拠地の演能にしては、個人の意見としては正直なところ、田舎くさい感じがした。

十五日にみた歌舞伎の場合、客席からの喝采やタイミングのいい掛け声が役者をのせていくようになっていて、それだけに国立劇場小劇場のようなつくりよりも、二階席、三階席が役者を包む大空間のほうがやりやすいのではないかとあらためて思ったのだが、能はやはりそういうものではない。室町時代にどうだったかはともかくとして、おそらく江戸期に形成された儀式性は、現代では演能の重要な要素となっている。

無人の何もない舞台に始まり、人が揃い、能を舞い、退場して、無に帰る。それを黙って見届けるのが、見所(客席)の礼儀だと思う。いっさい拍手をするべきではないとは思わない。国立能楽堂主催公演での定型となっている、囃子方の最後尾、すなわち舞台上の最後の人間が橋懸の三の松まで来たら控えめに拍手を開始する、あれがよいと思う。

続いて『二人袴』。東次郎と則俊が出るこの狂言も、今日みにきた動機の大きな一つ。東次郎の親馬鹿ぶりが愉しい。息子役は若い凜太郎。

この狂言は二〇一七年四月に国立能楽堂で野村万作と三宅右近が演じたのもみている。そのときは万作と息子(奥津健太郎)が一つしかない袴をやりとりするとき、穿くのを互いに手伝っていたが、今回は少し違う。東次郎は凜太郎が穿くのをかいがいしく手伝うのに、凜太郎は東次郎が穿くのを茫然とみているだけ。父親の過保護ぶりをより強調してある。則孝の太郎冠者も律儀そうで、それぞれが見事に役にはまる。

そして『安宅』。武田孝史の弁慶は、昨年九月の国立能楽堂開場三十五周年記念公演でもみた。ただし今回は「延年之舞」と「貝付貝立」(狂言方が法螺貝をもつもの)という小書付。前回の衣は茶の縦縞だったが、今回は黒色。「延年之舞」があることもあって、より歌舞伎の原型という感じになる。

知的で落ち着きのある弁慶。清流をくだる杯の動きを目の上下で暗示したところが印象的だった。能にかぎらずどんな作品でも、初見がいちばん印象に残るものと、回数を重ねるにつれ味わいが深くなるものとがあるが、『安宅』は後者らしい。どんどん面白さがわかってくる。

三月二十五日(月)春の交響曲

サントリーホールで、クシシュトフ・ウルバンスキ指揮の東京交響楽団。

・モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第五番《トルコ風》(独奏:ヴェロニカ・エーベルレ)

・ショスタコーヴィチ:交響曲第四番

エーベルレのヴァイオリンは細身の響き、イントネーションの明確さなど、師匠のチュマチェンコに瓜二つ。現代を代表するヴァイオリン教師の一人として、個性豊かな弟子を育てていることで知られるチュマチェンコだが、ここまでそっくりの弟子は初めて聴いた気がする。

ウルバンスキは交響曲で本領発揮。純度の高い響き、見通しのよいしっかりしたフォルムで、複雑な音楽を明快かつ軽快に響かせる。東響がノットの薫陶で獲得した機能性の高さが活きる。ややもするとぐじゃぐじゃで正体のない音塊になりかねないこの曲、こういう響きで聴くと、マーラーよりもワーグナーからの影響の大きさが感じられる。特に低弦にはあからさまな引用もある。

そして何よりも、この曲は第五番の前に、大粛清の前につくられていたのだという当たり前の事実を、明快な演奏で再認識する。ロシア・アバンギャルドのよき時代、ほんの短い春の季節につくられた、青春の曲。ここに暗い翳や予兆を聴こうとするのは、結果論である。

三月二十六日(火)マーラーの影

二夜続けてのサントリーホール通い。どちらも隣席の知人に恵まれる。前者はネコケン先生、後者は舩木篤也さんで、有益な情報や示唆を演奏の前後に得られる幸運。今日はウラディーミル・ユロフスキ指揮ベルリン放送交響楽団。

・モーツァルト:歌劇《フィガロの結婚》序曲

・モーツァルト:ピアノ協奏曲第二十一番(独奏レイフ・オヴェ・アンスネス)

・ベートーヴェン:交響曲第七番(マーラー編曲版)

もともとは前半がブラームスのピアノ協奏曲第一番だったが、アンスネスの右肘の故障のためにモーツァルト二曲に変更。なんでも、ブラームスのこの曲ばかりを十回くらい本番で続けてひいたらおかしくなったのだとか。本当かどうか知らないが、それはそうだろうと納得。

代りのモーツァルト、敏捷だが丸みのある美しいピアノの音、右手と左手の立体感など、数年前のマーラー室内管とのベートーヴェンの協奏曲の素晴らしい響きを彷彿とさせるもの。特に第一楽章と第二楽章が素敵だった。

ベートーヴェンはマーラー編曲版というのがききもの。十六型で木管は倍管、各四人。基本的にはトゥッティで四人が吹くかたちになるが、それ以外はオリジナルのままだったり、ときには三人になったりと芸が細かい。ただ分厚く塗りたくろうというのではなく、緩急やダイナミクスの幅を拡大し、色彩や陰影を強調しようというもののようだ。

面白いのは、フレージングに強いアクセントをつけて、ふっ、と音を抜く箇所をつくることだった。足元の地面が突然消えて、落ちるような驚き。

ここで連想したのが、クレンペラーの演奏がまさに、こういう音抜きをときにやってのけるものだったこと。クレンペラーのあの方法論は、師のマーラーから来たものだったのかと、強く納得する。

それだけではない。ユロフスキはヴァイオリンを対向配置にして、セコバイの背後にヴィオラを置く。そしてヴィブラートを抑えてヴァイオリンを左右の翼のように響かせてみたり、ヴィオラの動きを明瞭に浮かびあがらせたりする。

ヴィブラート抑制はともかくとして、両翼の面白さやヴィオラ群の存在感は、まさにクレンペラーの演奏の特徴。そこにさらに厚みが加わって、くどいといえばくどいが、とにかく面白かった。

三月二十七日(水)メルカダンテ体験

藤原歌劇団によるメルカダンテの歌劇《フランチェスカ・ダ・リミニ》の日本初演。会場は新百合ケ丘のテアトロ・ジーリオ・ショウワ。

サヴェーリオ・メルカダンテ(一七九五~一八七〇)は、ドニゼッティやベッリーニの同時代人で、十九世紀前半にはこの二人と並び称された人。二人より長生きしたが、最盛期は一八二〇~四〇年代で、後半生は後輩ヴェルディの栄光の影に隠れた。

《フランチェスカ・ダ・リミニ》は一八三〇年作で、マドリード、続いてミラノ・スカラ座でも初演の企画がつぶれ、そのまま埋もれて、二〇一六年にイタリアのマルティーナ・フランカのヴァッレ・ディトリア音楽祭でようやく世界初演されたもの。音楽祭の音楽監督ルイージが指揮して、パオロ役を脇園彩が歌った初演ライヴは、DYNAMICからDVDとCDになっている。

今回はヴァッレ・ディトリア音楽祭と日本オペラ振興会が提携して、このプロダクションをもってきた。セットは簡素だが衣装は本格的、独唱六人(主役三人はイタリア人とスペイン人)のほか合唱が三十二人にバレエ六人、ピットには東京フィルが入って、指揮はルイージのアシスタントをしたセスト・クワトリーニで、これで平日昼に一回だけの公演というのはもったいない。千三百弱のハコも十九世紀前半の作品にちょうどいい。

音楽は、まさにロッシーニとベッリーニの中間というか。前者よりも合唱やオーケストラの扱いに劇性が強いが、後者のように独唱の旋律性が豊かではなく、技巧性が要求される。

キャッチーなメロディがないのが残念だが、作品が進むにつれ、パオロのアリアやフランチェスカとの二重唱を中心に凝った、充実した音楽になってくる。

メゾが歌うパオロ役に重点を置き、スターが来ることを意識して作曲していることが明白。プログラムの小畑恒夫さんの解説によれば、スカラ座では名歌手ジュディッタ・パスタがこの役を断ったことが上演中止の主因らしい。なぜ断ったのかは知らないが、パスタ抜きでは公演が成り立たないというのもなんとなく納得できる。今日は若いアンナ・ペンニージが、存在感豊かに歌ってくれた。

ただ、フェリーチェ・ロマーニの台本の構成がいかにも無理。同時代の戯曲を元にオペラ化して何度も使い回された、言い換えると人気の高い台本らしいが、一幕で終るべきものを二幕に引き延ばしているのが問題。

敵対する貴族ランチョット(大元のダンテの『神曲』ではジャンチョット)と政略結婚させられたフランチェスカは、夫の弟パオロと互いに一目惚れをする。ある日、アーサー王伝説の王妃グィネヴィアと騎士ランスロットの不倫物語を二人で読んでいるうちに、互いに秘めていた感情を抑えられなくなり、抱き合ったところを、夫に襲われてともに死ぬ、という話なのだが、驚いたことに今回は、第一幕だけでそこまで進んでしまう。ここでは危うく助けられて幕となるが、結局第二幕のドラマは同じことをくり返すだけなので、冗長を免れない(音楽的には第二幕のほうが充実しているので、感興は高まるが)。

一九一四年のザンドナーイの同名のオペラが、ダンヌンツィオの戯曲版を元にしているだけに、悲劇のクライマックスに向けてもっと巧妙に構成し、策略やら戦争やら兄弟の美醜の対照と嫉妬やら、さまざまな劇的要素を盛り込んでいるので、差が目立つ。

ただ、夫の名をランチョット(Lanciotto)と変えたことで、夫のほうがランスロットのイタリア名、Lancillottoに似た感じになっているのは、皮肉が効いて面白かった。

このことは、舞台額縁の左右の辺に出る日本語字幕とともに、上辺に原語字幕が出ていたおかげで気がついた。このような未知の作品の場合、原語の歌詞も読めるのはとてもありがたい。もちろん、イタリア語などわからないのだが、「この単語は原語だと何なの?」とか、「原語はどんな構文なの?」などと気になったときにみて、理解が多少なりとも立体的になるからだ。

テアトロ・ジーリオ・ショウワ、早くも十一月にはヴァッレ・ディトリア音楽祭との提携公演第二弾として、スカルラッティの《貞節の勝利》がある。こちらは金曜と日曜の二回公演。

四月末には、ここで《蝶々夫人》の公演もある。オペラをこのくらいのハコでみられるのは気持がいい。幸い、小田急線名物の混雑や遅延も、完全複々線化でだいぶマシになったらしいし…。

三月二十八日(木)百万と十万

国立能楽堂の企画公演。「能を再発見する/寺社と能・清凉寺」。

・解説 芳野明(嵯峨大念佛狂言保存会)

・嵯峨大念佛狂言(さがだいねんぶつきょうげん)『釈迦如来(しゃかにょらい)』嵯峨大念佛狂言保存会

・解説―『百万』の原形と現形 天野文雄(京都造形芸術大学教授)

・観阿弥時代の能『百万(ひゃくまん)』観世喜正

「寺社と能」というのは、寺社に伝わる芸能などと、その寺社にまつわる能を組みあわせるシリーズ。今回は京都嵯峨の清凉寺に伝わる大念佛狂言と、この寺を舞台とする『百万』。旧暦三月に清涼寺で行なわれる大念仏という法会には、各地から多くの人が集まる。そこで上演されるのが大念佛狂言。その人出のなかで、生き別れだった母と子がめでたく再会する話が『百万』である。

京都にはアマチュアによって維持される念佛狂言が三つあり、嵯峨のほかに壬生と千本閻魔堂で保存されている。嵯峨と壬生は無言劇で、全員が面をつけることに特徴がある。

「能を再発見する」は、改作によって現代にいたっている作品の原形、古形を再現しようとするシリーズ。『百万』の現形は世阿弥による改変を経たものなので、その父観阿弥が得意とした形に戻そうというもの。

どこが変わっているかというと、現行版では、母親の百万が子と会えない自らの境遇を嘆く曲舞があるのだが、観阿弥時代にはその代りに、地獄の恐怖を語る「地獄の曲舞」が舞われていた。これは百万の稼業が女物狂い、すなわち芸人で曲舞を得意としていたので、その芸を群衆の前で披露するという設定だったのである。

しかし世阿弥はここを現行の曲舞に差しかえることで、芸人の芸よりも母親の嘆きという、よりパーソナルな心情が表に出るドラマにした。狂気の本質を、物狂いという芸から、悲しみのあまり正気を失ったという状態に変えたのである。

このために「地獄の曲舞」は行き場を失ったが、後に世阿弥の息子元雅がこれを採り入れた『歌占』という能をつくって、再生させた。

二〇一四年の「能を再発見する」シリーズで、「地獄の曲舞」を『百万』に戻すのと同時に、百万が曲舞車に乗って登場する形にして、観阿弥時代のスタイルの再現が試みられた。今日はその再演となる。

蘇演時に百万を演じた梅若実が地頭に回り、今回のシテは観世喜正。端然として美しい舞い。母の悲しみがその姿から静かに放たれる。実子の観世和歌が子方をつとめる。

清凉寺の大念仏会を創始したのは、十三世紀に実在した、円覚上人導御という律僧。元は捨子で、寺に拾われて僧となり、この大念仏をきっかけに母に再会できたという。親子再会話は寺社を舞台にした能の定番で、ほかにもたくさんあるが、ここではこの伝説が直接の元ネタなのだろう。導御は十万の衆生を救うというので十万上人と通称された。百万という芸人も奈良に実在した名手だという。十万と百万、似た名前の響きあい。

三月二十九日(金)あれから、

東京・春・音楽祭。東京文化会館小ホールにヴィオラのアミハイ・グロスの演奏会を聴きに行く。

一つ隣の席が某誌の編集長で、「週明けには〆切ですよ」と念を押され、「はいがんばります」と生返事(生返事とか自分で書くな)。

それはともかく(ダメ)、久しぶりにショスタコーヴィチの遺作、ヴィオラ・ソナタを聴けたのが嬉しかった。大好きな曲なのに、なかなかナマで聴く機会がなかった曲。今日は周囲にもそういう人が何人もいた。自分はひょっとしたら、一九八六年九月に新宿文化センターで聴いた、バシュメットとリヒテルのデュオ以来かもしれない。

とすると三十三年ぶりか。一九八三年の大河ドラマ『徳川家康』で、信長役の役所広司が家康役の滝田栄に、初対面の日のことを本能寺の変の直前に回想して語りかける、「あれから、三十五年たつぞ」を連想する(今年の『いだてん』の役所は、ちょうどあれからほぼ三十五年たっている)。

あの異様に重く、暗かったデュオに対し、グロスは足でリズムをとるなど、ずいぶんダイナミック。終楽章ではリヒテルが、ベートーヴェンの《月光》ソナタ第一楽章から借りた音型を、ものすさまじく陰惨に、ひきずるようにひいたという記憶があるのだが、今日は《月光》よりも、ヴィオラに出る《英雄》の葬送行進曲の気配が強い。シュトラウスの《メタモルフォーゼン》に通じる感じ。

あらためて考えてみると、一九八四年の時点では作曲と作者の死からまだ十年たっていなかったから、同時代音楽といってよいものだった。ソ連に生きる音楽家たちの音楽だったのか。

三月三十日(土)「歌え!」(一)

東京・春・音楽祭。ムーティの「イタリア・オペラ・アカデミーin東京」を聴講させてもらう。東京藝大の第六ホールで行なわれる、簡単に言えば指揮者と歌手のマスタークラス。

今年は《リゴレット》を題材に、朝から午後にかけて若手指揮者四人によるオーケストラ・リハーサルが四時間、夕方には出演歌手によるピアノ・リハーサルが二時間。

毎日六時間のマスタークラスを六日間連続でやり、その前の日には東京文化会館で一般向けの解説、最終日には自ら指揮して抜粹上演というのだから、ムーティの熱意とタフネスぶりあってのもの。

自分はまず、朝二時間のオーケストラ・リハーサルを聴講。曲は第二幕から二曲、リゴレットのアリア〈悪魔め鬼め〉と、最後の復讐の二重唱。後者はヴェルディのなかでも特に大好きな部分なので嬉しい。

三十歳前後の四人の受講生にとって最大の試練は、指揮をしながら歌手のパートを自分でしっかり歌うことをムーティに要求されたことだった。一人はドイツ=アメリカ人でオペラ指揮の特殊性をわきまえていて、イタリア語もばっちりのようだったが、日本人、韓国人、シンガポール人の三人はそうはいかない。

声を出すこと、歌うことにそもそも慣れていなさそうだったし、一人はイタリア語が不得意そうで、まったく歌えなかった。途中から代りにムーティが自分で歌いだしたので、こちらとしてはかえってありがたかったが(笑)。

全員が来年の《マクベス》も続けて受講することが決まっているため、この人は最後に「一年間でイタリア語をマスターしてこい」とガッチリいわれていた。

そして「トスカニーニはすべてのパートを歌うことができた。オーケストラはそれを聴いて真似すればよかった」という。その通り、トスカニーニは「歌え」などとあやふやな言葉を楽員にかけるのではなく、どのように歌えばいいのかを自分で歌ってみせていた。だから、ムーティが「歌え!」と声をかけたのがオーケストラではなく指揮者に対してだったのは、とっても面白かった。

とにかく話の随所に「トスカニーニは…」が出てくる。「自分の師(ヴォットーのこと)はトスカニーニのもとでアシスタントをして、その手法をつぶさに学んだ。自分はその弟子だから、それを伝えるのだ」ともいった。

今回、トスカニーニの評伝作家であるハーヴェイ・サックスを日本に招いて講演させることは、このこととどうやら深く関わっている。そしてこの思いは、夕方の歌手リハーサルを聴いて、さらにいっそう痛感することになるが、それはのちほど。

「指揮者は、コントラバスをよく忘れる。しかしかれらは基礎だ」といった。指揮者がオーバーアクションをすること(とりわけ、身体でリズムをとったり、足をあげたりすること)を嫌った。楽員に対しては、これみよがしの大きな音でチューニングすることを嫌って「舞台に出た弦楽四重奏団は、耳元でほんの小さな音でチューニングをするじゃないか。オーケストラも大きな弦楽四重奏団であるべきだ」といった。

そこからチューニングについて脱線して、チェリビダッケの話になる。「チェリビダッケは、人の意見にはすべて反対せずにいられない人だったが、偉大な指揮者だった。私は若いとき、ミラノでかれのリハーサルを聴いた。コントラバスから始めて、楽器ごとにチューニングさせ、三十分もかけた。それからようやく《エグモント》序曲にとりかかったが、そのころにはもう、すべて調子っぱずれになっていた!」

東京・春・音楽祭のフェイスブックページより

東京・春・音楽祭のフェイスブックページより会場の様子は、東京・春・音楽祭のフェイスブックページに出ている。写真はそこから借りてきたもの。藝大の第六ホールというのはオーケストラ用のリハーサルルームみたいな場所で、聴講生は学生中心に百~百五十名くらいでほぼ満席。同時通訳もイヤホンで聞くことができる(指揮者の右手側にある小屋が同時通訳用のブース)し、この人数に限られてしまうのは、かなりもったいない。

今回はここしか確保できなかったらしいが、もっと大会場でできれば聴講料金も下げられるし、社会人があいた時間だけ聴きに来ることも可能になるだろう。来年の《マクベス》ではそうなることを期待。

長くなったので、残りと歌手リハーサルのことはまたあらためて。

三月三十日(土)「歌え!」(二)

ムーティのアカデミー話の続き。

私は幸運なことに二回、ミュージックバードの番組のためにムーティにインタビューしたことがある。二〇一三年の一回目はあまりに緊張していい出来とはいえなかったが、二回目の二〇一四年五月二十九日は、短時間なのが残念だったが比較的うまくいった。

そのときの「可変日記」には、こう書いている。

危うく虎の尾を踏みそうになった前回の轍を踏まぬよう、今日は鞄のなかに、お護りを二つ用意していった。

三谷礼二の『オペラのように』と、TIMAClubの「アウレリアーノ・ペルティレ全録音集」CD八枚組。

前者は、一九六九年フィレンツェで新人指揮者による《群盗》を見たという一節があるから。後者は、マエストロの新著『イタリアの心 ヴェルディを語る』のなかで、ペルティレの歌うシェニエの即興詩が絶賛されていたから。

この二つのご加護により、今回はかなり打ち解けて話せた(残念ながら、ペルティレの話までは聞けなかったが)。

(中略)

インタビュー開始。いまはなき師(正式の師弟ではないが、親しく謦咳に接して、大きな影響を受けた)の三谷礼二がオペラの演出家だったこと。かれが一九六九年にフィレンツェで若い新進の指揮者が、ヴェルディの《群盗》をみなぎる情熱で指揮するのを見たという話を聞いたこと。

それがマエストロですねというと、パッショーネ(情熱)という言葉を、愛おしむように、過去を懐かしむように自らも口にしたあと、

「あれが私の指揮した最初のヴェルディのオペラだった。ならば我々には、縁があるんだね」

光栄です、と答えるのみ。これはほんとにお護りのおかげ。

このときは本当に三谷さんに護ってもらったと、今でも思っている。

三谷さんからは活字になっていないものも含め、いろいろと思い出を聞かせてもらったが、その一つに、やはり六〇年代にイタリアの歌劇場で聴いた、当時売出しのカプッチッリが歌った《リゴレット》の話、というのがあった。

第二幕終盤、娘のジルダが辱められたことを知ったリゴレットは、公爵への復讐を決意する。そこからヴェルディ以外には誰も書きえない、素晴らしく劇的な二重唱になるのだが、直前の有名な見せ場が、リゴレットの「No, vecchio, t'inganni … un vindice avrai.」の「avrai」。

カプッチッリはこの言葉を、舞台のいちばん奥から前へ出ながら延々と引っぱって歌い、クレッシェンドをかけながら次第に音を高くしていったという。その凄まじさに満場は熱狂、たくさんの公演に出会うために同じものは一度しか見ないと決めていた三谷さんも、あまりの離れ業に驚き、我慢できなくなって(笑)もう一晩聴きに行ってしまったという。

オーケストラ・リハーサルでは、まさにここが取りあげられた。最初にあたった受講生はドイツ&アメリカ(二重国籍ということか?)のヨハネス・ルーナー。かれがここを歌おうとしたところで、ムーティがストップをかけた。

──この「avrai」を、音をあげながらクレッシェンドして引っぱる、悪しき慣習がある。今でもドイツではやっている(アメリカでもそうです、とルーナー)。しかしヴェルディはそんなことを書いていない。ここはすんなりやって、激情の表現はオーケストラにまかせるように書いているんだ。

というわけで、ルーナーも、なんとか歌えるほか二人の受講生も、ここはまったく引っぱらずにやっていた。ちょっとこれはいくらなんでも極端なんじゃないのと私は思ったけれども(笑)、放埒という歌劇場の悪しき一面が端的に出てしまう場所だけに、ムーティとしては絶対に譲れない、重大なポイントなのだろうなということも、よくわかった。

というのも、それ以外の場面では、ムーティはけっして歌を圧迫するような表現は求めなかったから。むしろ、声とオーケストラが絶妙に呼応する表現を受講生に教え込もうとしていた(だからこそ指揮者が、歌のパートを自分で歌えなければ、話にならないのだ)。

ムーティとカプッチッリ、客としての気楽な立場からいうと、どちらかが一方的に正しいのではなく、たぶんどちらも正しい(笑)。どちらも正しいという絶対矛盾のなかにあるからこそ、歌劇場の魅力は永遠につきることがないのだろうな、などと思いながら聞いていた。

ここを歌手にはどのように説くのか、夕方のピアノ・リハーサルで聴いてみたかったが、こちらは第三幕全曲だったので、ちょっと残念。四日の本番を聞いてのお楽しみ、というところ。歌手リハーサルのことはまたあらためて。

東京・春・音楽祭のフェイスブックページより

東京・春・音楽祭のフェイスブックページより三月三十日(土)「歌え!」(三)

ムーティのアカデミー話その三。

十時半に始まった一コマめのオーケストラ・リハーサルは途中十五分ほどの休憩を挟みつつ、十二時四十五分終了。

二コマめは十四~十六時の予定で第三幕をやるというのでこれも聴きたかったが、同時刻にサントリーホールで新日本フィルの上岡敏之指揮の《復活》交響曲を聴くために急いで出る。十三時終了の予定だったので、徒歩と銀座線で四十五分はかかるから移動時間がきついと思ったが、十五分早いおかげで余裕が出て、十三時半にサントリーホールに到着。手前のドトールでサンドイッチを食べる時間ができた。

上岡の《復活》は安っぽい劇性を取り払い、弱音に重点をおいていたので、聞き飽きたこの曲が新鮮に感じられる。普通の休憩つきプロなら間に合わなかったが、これ一曲で十五時半に終ったのですぐに飛び出し、十六時半からのムーティのピアノ・リハーサルには十分ほど前につくことができた。雨が降らなかったのも大助かり。

東京・春・音楽祭のフェイスブックページより

東京・春・音楽祭のフェイスブックページより歌手とのピアノ・リハーサルは同じ会場だが、歌手たちが聴講席の前に背を向けて座り、その向かいにムーティとピアニストがいる。歌声は裏から聴く格好で歌手の表情は見えないが、ムーティの指揮(指揮棒なし)は正面でたっぷり見ることができるので、貴重な機会。二時間近く、休憩なしで第三幕(終幕)をまるまる練習した。

私は、ヴェルディ作品の指揮に関しては、トスカニーニが一九三七年から四六年まで、ちょうど七十代のうちに遺したいくつかの録音(三七年ザルツブルクの《ファルスタッフ》、四三年と四四年の二種の《リゴレット》第三幕、四六年の《椿姫》のドレス・リハーサルとオーケストラ・リハーサル)はあまりに見事なもので、誰も凌駕することが不可能な、「不磨の大典」だと思っている。

ヴェルディの音楽をあまりにも完璧に実際の音にされているために、他の演奏の可能性を受けいれることができないのだ。各箇所でトスカニーニがどのように演奏したか、私の頭と身体に完全に入ってしまっていて、誰の何を聴いても、その響きと脳内で比較することになる。

記憶力の悪い、音楽的才能などまったくない自分にさえ、そんなことが可能なのは、トスカニーニの表現があまりにもヴェルディの音楽的論理、語法に適っていて、「自然」としか呼びようがないものだからだ。ヴェルディの音を聞けば、トスカニーニの表現が頭のなかで鳴る。

ほかの作曲家、作品については、トスカニーニとてけっして無敵ではないが、ヴェルディに関しては、唯一無二の存在だと私は思っている(セラフィンも素晴らしいヴェルディ指揮者だが、ここまでの呪縛力はない)。

このトスカニーニを尊敬してやまないムーティ。

歌手に対してムーティが求めるフレージング、表情、ブレス、装飾などを聞いて、頭のなかにある、一九四三年七月二十五日のNBC交響楽団によるヴェルディ・コンサートのさいの第三幕(その前の休憩中に、偶然にもムッソリーニ解任の第一報が流れ、場内が異様な興奮に包まれたという伝説のあるもの)の録音にとてもよく似ていると感じた。

それは猿真似などではなくて、ヴェルディの楽譜を真摯に読み込んでいけば、自ずと導き出される表現の様式なのだろう。ムーティが七〇年代、フィレンツェやミュンヘンで、レナータ・スコットやドミンゴとの共演でやっていたライヴ演奏にもつながるもの(どういうわけかスカラ座に君臨した時代には、硬直してふくらみのない、痩せた音楽をするので苦手だったけれど、その後はまた戻ってきた観がある)。

一息に歌いすぎる歌手には、ここでブレスをおいて間をとり、そこで色を変えた方がいいとアドヴァイスする。

直線的に歌いすぎる歌手には、器楽的になりすぎだから、もっとround、歌いまわしをして、しかしリタルダンドはかけずにインテンポで、という。

これなどはまさに、トスカニーニの偉大なスタイルそのもの。それでもうまくいかないと、私が指揮でガイドをするから、しっかり見て、という。「私はリッカルドであってグイドじゃないが、ガイドはする。しかし、絶対に伴奏はしないよ」と、冗談と厳しさの入り混じった、典型的なムーティ風の言い回しがここで出る。

ここで、ムーティの左手がチェロをひくみたいなポジションにいくことがあったのは、まさにトスカニーニそのままで、じつに微笑ましかった。ムーティは元ピアニストで、チェロ奏者ではないはずだが、思わずやってしまうのだろう。トスカニーニがオペラのリハーサルのときでは、楽員に「ルック・アット・ミー、ルック・アット・ミー!」とときに叫んでいたのも思い出す(笑)。

ただし、ムーティは「トスカニーニがこうしていたから」みたいなことは、オケリハのときとは対照的に、歌手に対しては口にしない。

ヴェルディが楽譜にこう書いている、という言いかたをあくまでする。「女心の歌」が四重唱のあとにくり返されるところでは、「ヴェルディはここで、アクセントも装飾もわざとつけていない。公爵がもう疲れていることを表現するためだ。ヴェルディはそうしたことをちゃんと楽譜で書きわけている」という。

たしかに、ムーティが歌手に求めている表現は指揮者的視点に限られたものではなく、レナータ・スコットやドミンゴや、オリヴェロやジーリやペルティレといった、真に優れた音楽性をもつ歌手たちのヴェルディ歌唱のスタイルに、きわめて近い。優れた歌手たちなら見つけ出すはずの表現を、教えている(上にあげた歌手にテノールが多いのもたぶん偶然ではない。十九世紀後半から二十世紀初めに大発展したテノールの歌唱法こそ、同時代のヴェルディ演奏にいちばん合っているものなのだろう。スコットやオリヴェロが、ソプラノなのにテノールのような歌いかたをした人たちなのは、その傍証だ)。

ただ、歌手たちがそれぞれの個性でやってしまったら、いかに優れた音楽家とはいっても、いや、そうだからこそ、まとまりがつかない。だからオペラでは指揮者が統率する必要がある。作品に奉仕するために、指揮者が必要になるのだ。「ここまでは自由に歌わせるから、最後の他の歌手やオケと重なる部分になったら、そこではきちんとやりなさい」ということもムーティは言っていた。

ヴェルディの楽譜という聖典があり、それを音にすることで素晴らしい注釈、訓詁をつけてみせたトスカニーニという指揮者がいて、その伝統を受け継ぐものとして、ムーティがいる。

今の自分が能楽にはまっているからなのか、今日のムーティはまるで、古典芸能の宗家であるかのように見えた。伝統の護持者、としての再現芸術家。

ただしそれは、ヴェルディが書いて、トスカニーニが音にした時点からの「伝統」で、ロッシーニやベッリーニの時代の様式とは、また別のものだろう。おそらくは、ヴェルディ在世当時の一般的演奏とも異なっている。

それはそれでいい、と思った。いわば「トスカニーニ流」の当代の宗家。ことヴェルディ演奏においては、圧倒的な表現力をもつ流派。

Homeへ

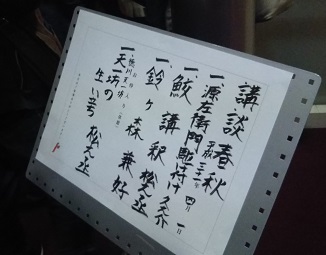

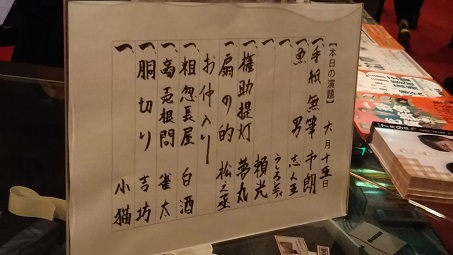

四月一日(月)松之丞で講談初体験

最近読んで、なるほどと膝を打ったのが、堂本正樹の以下の言葉。

「演じる個人の芸によって批判されないものは、芸能である。芸術とは、個人の創造性によって刻々価値を更新するものであり、芸能とは没個人のものであって、批判以前のところに流れ去った景色だ」(『世阿弥』劇書房/六〇三頁)

堂本の『世阿弥』は本文が二段組五百七十頁という大著で、世阿弥の生きた時代を描く本編ももちろん面白いが、それに加えて百五十二頁もある「私的ノートを含んだ恣注」という注釈も堂本独自の能楽論が存分に展開されていて、これだけ読んでもめっぽう面白い。右の一文も現代雅楽についての「恣注」から。

これは、およそ再現芸術と呼ばれる、古典を再現する芸術すべてにいえる言葉だろう。再現芸術家という個人が価値を更新し続けないかぎり、芸術は芸術たりえない。個性を失えば、もはや批判しようもない「古典芸能」になる。

生き物であるはずなのに、博物館に保管されているだけのものになる。

今月は、伝統芸能を芸術たらしめてくれそうな、新たな生命を吹きこんでくれそうな若い二人の芸をみる。講談の神田松之丞と、能の関根祥丸(堂本さんがかれらをどう評価するのかは、わからないけれども)。

松之丞はもう、いまさら私がいうまでもない俊英スター。浪曲にしてやられ、その浪曲も衰微した現代では、ほとんど片隅に残っていたような講談というジャンルを、復活させつつある男。

チケットが発売と同時に売り切れる人気者だが、今日の日本橋劇場(このホール、今まで存在すら知らなかった)での独演会を、たまたまタイミングよく買えたので行ってみた。

独演会のタイトルは「講談春秋」。講釈師は「冬は義士、夏はお化けで飯を食い」という。冬と夏は忠臣蔵と怪談で食えるが、さて春と秋は、ということで、落語をとりいれての勉強的な意味の会。

噺家の三遊亭兼好が助演で、前半は松之丞がかれに教わった『鮫講釈』という落語をやる。

松之丞によると、昔は噺家よりも講釈師のほうが威張っていた。そのため噺家は、落語のなかで講釈師をからかうことで、日頃の鬱憤をはらしていた。『鮫講釈』もその一つ。しかし今は立場が逆転して、講釈師は噺家の十分の一の八十人くらいしかいないから、肩身が狭い。

武張ったもののほうが昔は偉かったのに、今はお笑いに人気を奪われているというのは、能と狂言の関係に似ていなくもないのが面白い。そういう現象が、あちこちで起きているらしい。

そのなかで「古典芸能」化していた講談を、再び表舞台に呼び戻しつつあるのが松之丞。『鮫講釈』のあとに落語『鈴ヶ森』をやった兼好が、松之丞には劇画のような面白さがあるのが新しいといっていたが、後半の『徳川天一坊 天一坊の生い立ち』は、まさにそんな感じ。

悪の魅力、ピカレスク・ロマンとしての、講談ならではの面白さ。空気が冷えて闇に沈むような、殺人の場の迫力。

落語の地位が上がったのは、たぶん円朝という、圧倒的に創造的な個人が出たせいなのだろうが、松之丞はそれ以前の講談の面白さと魅力を、ナマで味あわせてくれる人かもしれない。

夏になったらこの人の怪談物が聴いてみたいけれど、まず買えないだろう…。

四月四日(木)《リゴレット》本番

東京文化会館で、ムーティのオペラ・アカデミー《リゴレット》の本番。

マスタークラスでは余裕をもって歌っているように感じられたマントヴァ公役のテノールと、リゴレット役のバリトンが、大空間と満場の聴衆にのまれたように元気がない。それとは対照的に、非イタリア人ということもあって厳しく指導されていたジルダ役のソプラノが、堂々と自分の歌を歌いきっていて、面白い。

ムーティの表現はまことに雄弁で、見事にツボを押さえたもの。来年の《マクベス》も楽しみ。ラヴェンナで行なわれている本家のアカデミーでは、指揮の講習生たちも本番を分担で振る日が設けられているそうで、日本でも実現してほしいところ。

四月七日(日)《オランダ人》

東京文化会館で、東京・春・音楽祭の《さまよえるオランダ人》。第一幕ではまるで間がとれなかったアフカムの指揮が、第二幕ではぐっとよくなった。

四月十一日(木)レヴィットの真価

東京文化会館の小ホールで、イゴール・レヴィットのゴルトベルク変奏曲。

ドイツを中心に評価の高い俊英ピアニストなのに、CDではいま一つ生気を欠いて感じられるので、ナマを聴きたいとずっと思っていた。繊細で息づくようなタッチや音色の変化、即興性など、やはり実演でこそ真価のわかる人だった。

四月十二日(金)十五周年ガラ

東京文化会館で、東京・春・音楽祭の十五周年ガラ・コンサート。

初年度の《エレクトラ》から,小沢征爾が抜けて再出発、最初の年のメインとなった《天地創造》、その後のワーグナー・シリーズからのアリアや抜粹。同じ年に始まった「ラ・フォル・ジュルネ」とともに、平成の後半の東京を彩った二つの音楽祭。

四月十三日(土)BCJのマタイ

レヴィットの二日目の変奏曲プロにも心を残しながら、さいたま芸術劇場にBCJのマタイ受難曲をききにいく。

公演前後にセッション録音も進めているそうで、マイクが立ったままだが、今日のライヴは録音しないという。新調した大型オルガンを中央に、二群の合唱とオーケストラをシンメトリックに左右に配置し、響かせたのが新鮮だった。

トーマス教会の来日公演での、人間によるイエスの処刑という「どうにも取り返しのつかないことをした」のを再確認し続けるような切実な痛み――しかし、もたれて退屈な時間も少なくない――とは別種の、劇性に富んだ表現で、三時間があっという間だった。

四月十四日(日)祥丸の鬼女

一日の松之丞の次は、能の関根祥丸。

まだ二十代半ばながら、能界の将来を背負って立つと期待されるこの人のことは、すでに昨年六月に能『西王母』、十月に舞囃子『胡蝶』をみて、私のような素人にまではっきりわかるその凄さを知っている。『胡蝶』のとき「この人は、能を知らない人をも能に惹きこむ力を持っているのではないか。あるいは少なくとも、持つことになるのではないか」とこの日記に書いた。

今回は人気作『葵上』だけに、ものすごく楽しみだった。

六条御息所の怨霊(原作と異なり、能では生霊ではなく死霊である)として、鬼女の役。出てきた瞬間から、場を支配する異様な緊張感。人を鬼に変えるほどに激しく深い怨みのエネルギーが、つきることなくその身体から放射される。

能は、興味のない人にとっては、動きの少なさが退屈なところ。たしかに、名のあるシテ方でも、段取りを踏んでいるだけのように、訴えかけてくるものが少ない人もいる。そういうときはたしかに「没個人のものであって、批判以前のところに流れ去った景色」としての芸能としかいいようがない。

しかし今日のシテは、みなぎる怒りのあまり「全速力で止まっている」。自らが六条御息所の怨霊であると明かす直前の、長い沈黙。能ではまったく無音という場面は少ないのだが、その沈黙に客席が退屈するどころか、中央のシテをじっと見つめさせられる、吸引力。

後半、死霊を折伏する横川の小聖役の福王和幸(あいかわらずかっこいい)との対決場面も、子供だましになるどころか緊迫感にみちた、手に汗握るものになった。

この人の創造性がこれからどのように花開いて、古典の価値を刻々更新してくれるのか、まことに楽しみ。この人も、どんどん買えなくなっていくのだろうと思うと、それは憂鬱だが(笑)。

四月十七日(水)ダブルビルの意義

新国立劇場のダブルビル、「フィレンツェの悲劇/ジャンニ・スキッキ」をみる。演出は後者に力が込められていて、前者は動きがない。

静と動、暗と明という対照を意図したのかもしれないが、せっかくこの二本を選んだのだから、セットなり小道具なり衣装なり人なり、何か共通性や関連性を持たせたほうが、より効果的なのではないか。昨年の藤原の二本立てや二期会の三部作が、そうした要素を巧妙に仕掛けて楽しませてくれただけに、味気なさが残る。

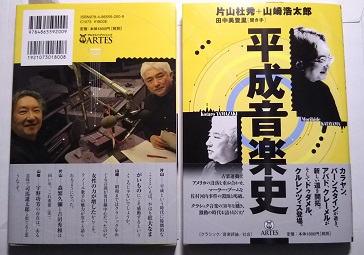

『平成音楽史』の見本が到着。四月二十五日、改元連休前の給料日に発売。

個人的に大好きなのが本文内のこの写真。収録時の愉しい雰囲気が、とてもよくとらえられている(ここに載っている本文がまた、そこはかとなくアブないことを言いあっている)。

背表紙はこうしてみると、阪神タイガースの本みたいな感じがある。上に輝流ラインがついているからか?

四月十八日(木)荘村清志さんにきく

昨日はレコード芸術の「青春18ディスク」のために、ギタリストの荘村清志さんにインタヴュー。

若き日の愛聴盤を紹介していただきながら、東京オリンピックの直前に十六歳でマドリードに留学した四年間の思い出などを生き生きと、楽しく語っていただいた。

教えを受けたレヒーノ・サインス・デ・ラ・マーサ(アランフエス協奏曲の初演者)、セゴビア、イエペスなどの伝説的ギタリストたちの愉快なエピソードが連発され、こちらは爆笑しているだけでいいという、夢のような仕事(笑)。

個人的には、フランコ独裁政権下のマドリードがどういう雰囲気の町であったかを聞けたのも、すごく勉強になった。

四月十九日(金)シテの肉体

国立能楽堂の定例公演。

・狂言『鈍太郎 (どんだろう)』野村万禄(和泉流)

・能『 邯鄲』大村定(喜多流)

『邯鄲』はシテが腰か股関節かに不安をかかえているらしく、一畳台への昇降などに手間がかかり、そのたびに演者の肉体という現実に引き戻される。三月にみた『石橋』での塩津哲生もそうだったことを思い出す(ともに喜多流なのは偶然だろうが)。七十歳前後になれば仕方のないこととはいえ、想像力が飛翔できないのはもどかしい。シテの孫がつとめる子方も足がしびれるのか、ひんぱんに左右の足を入れかえるのも興をそぐ。喜多流の特徴らしい陰気な地謡も手伝い、シテの舞を含めてとても長く感じた。

四月二十日(土)平成、アルテミス、砧

今月は音楽之友社の月刊誌三誌から依頼を受け、けっこうな量を書きまくり、迷惑をかけまくった(ダメ)。平成最後の発売の号ということで、二誌は平成をふりかえる特集だった。

「音楽の友」誌では「さらば平成! 日本クラシック界プレイバック1989~2019」で、年表と五年ずつのまとめと、逝ける日本の大物たち。

「stereo」誌では「平成オーディオ史~激動の30年を辿る~」の一環で、「平成名盤 クラシック編」十五点のコメント。

「レコード芸術」は昨年二回にわたって「平成ディスク史」の特集を組んでいるので、今回はハルサイ特集。ただしその「平成ディスク史」は一冊のムックにまとめられて、五月二十日に出る。

三つの「平成史」とも、私以外の執筆者が豪華で、資料としても充実した特集になっているので、実演とオーディオとディスク、ここで買っておけばそれぞれの三十年をふりかえるのに便利な保存版になると思う。まとめれば三本の矢、いや、寺堂院高校の八木沢三姉妹の三位一体攻撃(アタックNo.1)ぐらいの威力になるはず。

今回いろいろと書いて、三十年というのは、前世紀なら大卒で入社して五十五歳の定年がみえているくらいの長さだから、社会や人間の変化を叙述するのに適当な長さなのかも、とあらためて実感。十五年では短いし、四十五年や六十四年となると長すぎる。

「レコード芸術」に書いたなかで、とりわけ読んでいただきたいのは、アルテミス弦楽四重奏団のメンバーのうち、男性二人のインタヴュー。二〇一八年六月の来日時にインタヴューしたが、三か月後にメンバー交代が発表されたため、掲載の機会を逸してしまったもの。一時はお蔵入りを覚悟したが、来日の前後に録音されていたショスタコーヴィチ作品集がCD化されたおかげで、世に出すことができた。

中身はショスタコーヴィチのこと、立って演奏する理由、そして二〇一五年に亡くなったヴィオラ奏者、フリーデマン・ヴァイグレ(読響の新シェフの弟)への、強い哀惜の念など。

インタヴューをまとめながら、創立メンバーのチェロ奏者、エッカート・ルンゲが抜け、ヴァイグレと一緒に第二ヴァイオリンとして参加し、没後は遺品のヴィオラを引き継いでひくグレゴール・ジーグルが残るという異例の交代も、おそらくはそれぞれのヴァイグレへの強い思いが、違うベクトルに向ったからではないかという気がしてならなかったが、これはもちろん個人的な推測。

話変って、NHKホールで山田和樹指揮NHK交響楽団の演奏会。

・平尾貴四男:交響詩曲《砧》(一九四二)

・矢代秋雄:ピアノ協奏曲(一九六七)(独奏:河村尚子)

・シェーンベルク:交響詩《ペレアスとメリザンド》

プログラミングの妙が光る演奏会。にわか能楽ファンの自分にとっては、世阿弥の傑作能を題材とする《砧》にまず惹かれた。

聴いてみると、能の筋書きとは不思議なくらいに結びつかない。『砧』は小泉八雲原作の映画『怪談』の「黒髪」の祖型みたいな死霊の話なのに、平尾の曲にはホラー的な要素はない。砧を打つ音という格好な音楽的要素にもこだわらず、ひたすらに夢幻的な音楽が展開する。

野平一郎の解説に「留守宅で夫の帰りを長年待っている女性の情念や悲しい感情」とあるとおり、能の前場の、孤閨をかこつ女の夢想、妄念、淫欲、邪推、憧憬などを音にしているらしい。

能の美しくも淫靡な詞章「かの七夕の契りには、ひと夜ばかりの狩衣、天の川波立ち隔て、逢瀬かひなき浮舟の、梶の葉もろき露涙、ふたつの袖や萎るらん、水蔭草ならば、波うち寄せよ泡沫」といったあたりがヒントか。

そして一九四二年、昭和十七年作曲ということは、日中戦争から太平洋戦争へ突入した状況下での、銃後の女たちのことを直接的に考えてつくっていると思うほうが自然。エロスとタナトス。

それから二十五年後の矢代秋雄のピアノ協奏曲は昭和の高度成長期、世界史的には六〇年代後半の文化沸騰期の、モダンでシャープ、ダイナミックな音楽。

冴えたピアノを聴かせた河村はアンコールに《夢の舟》をひき、また夢の彼岸へと瀬を渡す。

後半のシェーンベルクの交響詩《ペレアスとメリザンド》の爛熟の音響が奏でるのも、やるせない恋慕の夢。悲恋であり、実体感のないエロスとタナトスが渾然となる点で《砧》と同じ。三曲が緩急緩の大きな流れをなす、いい演奏会。

終ってから渋谷へ降り、タワーレコードへ。『平成音楽史』の単行本がもう書籍売場に並んでいると教えられて驚く。しかも、目の前でレジに持っていったお客さんがいたので、思わず後ろ姿に頭を下げる。

四月二十四日(水)大ホール協奏曲

下野竜也指揮NHK交響楽団を、サントリーホールで。

・ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第一番(独奏:ワディム・グルズマン)

・ヴァインベルク:交響曲第十二番《ショスタコーヴィチの思い出に》

生誕百年のヴァインベルクと、かれの才能を認め、引き立てたショスタコーヴィチの作品という、いい組合せ。

サントリーホールという大空間にふさわしい表現を、顔を真っ赤にして聴かせたグルズマンに拍手しながら、カーネギーホールでこの曲をアメリカ初演したオイストラフのことを連想する。

四月二十五日(木)恋の対決、碁の対決

国立能楽堂の企画公演に行く。

明後日二十七日の公演とともに《特集・対決》と題され、対決をテーマとする能と狂言で、異流派や異なる家のシテ方が競演するというもの。いわば対決が二重になっている。

初日の今日は蝋燭能でもある。

・狂言『弓矢太郎(ゆみやたろう)』三宅右近・野村萬斎(和泉流)

・復曲能『碁(ご)』大槻文藏・狩野了一

狂言は今年七十八歳の三宅右近の、巧まない剽軽さの妙。

『碁』はその名のとおり、シテとツレが碁を打つ、他に類例がない能。一四七〇年代あたりに金春宗筠ぎん(均の上に竹かんむりをつけた字)が多武峰で初演したらしいが、その後は演能が途絶え、綱吉・家宣の「能狂いの将軍」時代に一時復活されただけという。

一九六三年に金剛流で復曲され、近年は大槻文藏が二〇〇一年に取りあげた。今回はその文藏がシテを舞うもの。

源氏物語の「空蝉の巻」を題材に、シテ(大槻文藏)は空蝉の霊、ツレ(狩野了一)は軒端の荻の霊。かつて光源氏がのぞきみた、生前の二人が碁を打つ場面を、ワキ(宝生欣哉)の僧の前で再現してみせる。

「急いで碁を打たうよ、まづ一手、二手、三手、四手五手六目ふしとか、七打八打、九打十市の里の碁の勝負、砧にそへて打たうよ」と、謡に合わせて碁盤に石を置く動きをするのが愉快。

ただし原作では空蝉が勝つのだが、能では軒端の荻が勝つ。これはプログラム掲載の三田村雅子の文章によると、

「碁の勝者がすなわち恋の勝者であり、恋の成就を賭けた激突として碁盤上の戦いを位置づけようとするからであろう。軒端荻が結果的にその夜の光源氏の相手となったことから、碁の勝負こそ恋の成就を予兆するものであったとするのである。そこでは人妻空蝉の、光源氏の接近から身を遠ざけ、自ら身を引こうとする賢さや将来を見通した配慮は問題とされない。ひたすら光源氏をめぐるなまなましい恋の駆け引きを盤上で戦わそうとしている二人の女が浮き彫りにされる」

からだという。

勝負に負けた空蝉は、衣を脱いで碁盤に掛けて、まさしくセミの脱け殻のような形にして、若いライバルに恋を譲る。

蝋燭だけのほのかな明かりに浮かぶ、面の陰影の美しさ。

しかし恋の勝者も敗者も、みな一時一夜のこと。時が過ぎれば、

「恨めしやただ、恋し悲しと見しことも、夢の浮橋途絶えして、現に返す薄衣、身を空蝉も軒端の荻も、かれがれに、空しき跡こそあはれなりけれ」

源氏物語の巻名をさまざまに織り込んだ、詞章の遊び心も素敵。

観世流の大槻文藏のシテに対し、喜多流の狩野了一がツレという異流共演。観世流の明快な発声と、喜多流のくぐもった発声との対照が面白かった。

あぜくら会の会報の三月号の表紙に、今回の二つの対決の、以前に行なわれた公演での写真が載せられている。『碁』の碁を打つ場面(大槻文藏と大槻裕一)と、『正尊』の起請文を読みあげる弁慶(金剛龍謹)と、正尊(宝生和英)。

四月二十六日(金)小ホール協奏曲

改元連休直前の今日、東京堂書店の神田神保町店に行くと『平成音楽史』が週間ベストテン(総合)九位に入っていてびっくり。

この書店のランキングはかなり特殊で他店とは異なるそうだが、片山さんによると「絶滅寸前のインテリが購買層」というタイプの店で、ジャンルを超えて売れているのは素直に嬉しい。もちろん、九分九厘九毛は片山さんのおかげ。

夜はトッパンホールで、「第47回サントリー音楽賞受賞記念コンサート シュニトケ&ショスタコーヴィチ プロジェクトⅢ」。

・シュニトケ:Concerto for Three ~クレーメル、バシュメット、ロストロポーヴィチのための~

・ヒンデミット:白鳥を焼く男

・ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第一番変ホ長調

ワーグナー:ジークフリート牧歌

山根一仁(ヴァイオリン)、ニルス・メンケマイヤー(ヴィオラ)、ピーター・ウィスペルウェイ(チェロ)の三人のソロに、井上道義指揮のトッパンホール チェンバー・オーケストラ(総勢三十八人)が登場し、計四十二人がトッパンホールの舞台にひしめくという豪華版。

さすがのソロに在京オケの首席が並ぶオーケストラの響き、贅沢な体験のなかでも印象に残ったのは、ウィスペルウェイによるショスタコーヴィチのチェロ協奏曲第一番。小空間なので細かな動きだけでなく足を踏みならし、うなり声をあげる「ノイズ」まではっきり聴きとれ、一昨日聴いた、グルズマンによるヴァイオリン協奏曲第一番の巨大空間向けの音楽とは対照的なのが面白かった。

オイストラフとロストロポーヴィチというソ連が世界に誇るソリストのために書かれて、三楽章に長大なカデンツァがあることなど共通点も多い、二曲の協奏曲がみせる落差と対照。

四月二十七日(土)太陽が二つ

国立能楽堂企画公演、《特集・対決》の第二日。

・狂言『惣八(そうはち)』善竹十郎・山本東次郎(大蔵流)

・能『正尊(しょうぞん)』宝生和英・金剛龍謹

この日は普通の照明による公演だが、中身はこちらも普通ではない。今日の狂言も能も、対決する二つの役のどちらをシテとするかが流派や家によって異なる作品なので、そのことを利用して、本来一曲には一人しかいないはずのシテを、二人にしてしまうというもの。

狂言『惣八』では、今年七十五歳の善竹十郎と八十二歳の山本東次郎の両シテに七十七歳の山本則俊がアドという、重鎮揃い踏み。

対して能『正尊』は三十代前半の宗家や嫡男など、若い世代による対決。義経誅戮の密命を頼朝に受けて鎌倉から上京した土佐正尊(土佐坊昌俊)の企みを義経主従が見破り、返り討ちにするという「堀川夜討」話。

作者の観世弥次郎長俊は、世阿弥の甥音阿弥の孫。室町後期の能は人数が増えて大がかりになり、長俊の父信光の『紅葉狩』や『船弁慶』のように、ワキがヒーローとして活躍する、歌舞伎の祖型のようなスペクタクル的作品が増える。

『正尊』はその一つで、シテとワキの区別があいまい。そのため流派によって異同があり、観世・宝生・喜多は正尊がシテで弁慶はワキ。金春・金剛は弁慶がシテで正尊がツレとなり、ワキは出てこない。前半の山場として、害意はないという嘘の起請文を正尊が書く場面があるが、前者はこの起請文を正尊が読みあげるが、後者は弁慶が預かって代読する。つまり、いずれにしてもシテが読むことになる。

流派によるこの相違を利用したのが、昨年四月の大阪の金剛能楽堂の開館十五周年記念公演。シテの弁慶を金剛流、ツレの正尊を宝生流とし、さらに義経を金春流で演じる、三流合同公演にした。

今回の国立能楽堂公演はこの公演に倣って、弁慶が金剛龍謹、正尊が宝生和英のツレとシテ、義経が観世流の銕之丞家の淳夫という三流合同公演。ただし金剛能楽堂版が金剛流の演出を基本にして、弁慶が起請文を読んだのに対し、今回は宝生流を基本にして、正尊が読む。

自分がこの作品をはじめてみたのは昨年六月十三日のことで、観世流だった。であるので正尊が起請文を読むのは一緒で、弁慶をワキ方ではなくシテ方がやることだけが大きな違いになる(義経が観世淳夫なのも同じ)。ちなみにあのときの弁慶は、森常好だった。

しかし、最初から弁慶の印象があまりにも違う。シテ方とワキ方というのは、役割がこんなにも違うものなのかと、同じ役で比べることで実感した。それはもちろん役の尊卑の問題ではなくて、互いのあり方の違い。ワキはあくまでシテあっての存在で、シテ抜きでは舞台にならないが、シテはワキ抜きで、中心として舞台を支配できる。ワキがシテになることはできないし、逆もまた真なりで、シテがワキになることもできない。恒星と惑星。

近代演劇の主役と脇役の俳優が交換可能なのとは、意味が違う。能はシテとワキをまるで別の役割をもつ存在として、数百年かけて(完全に固定したのは江戸期だろうが)磨きあげてきたのだ。

弁慶を演じる金剛龍謹が、お父さんの永謹譲りの重厚さを発揮して、ツレとはいいながらシテとして舞台にあれば、正尊の宝生和英も宝生流宗家の存在感で、あくまでシテとして舞台にある。全体を束ねるべく、周囲を吸いよせようとする中心が、三間四方の狭い舞台に同時に二つあるという、本来ありえない異様さ。二重太陽。

これは能ではないぞ、何か別のものになっているぞ、という強烈な違和感が、ものすごく愉しい(笑)。

観世流のときは義経方が五人、正尊方が十二人と合計十七人もいる大チャンバラだった。今回は六人対五人なのでこの部分は短めだが、それを埋め合わせて余りある、異流シテ対決の面白さ。

能楽人口が先細りのなかで、シテ方五流派の独立性をいかにして保っていくかは、今後の大きな課題だろう。各流の相違が古典芸術の陰影と味わいをさらに深くしているらしいと、今回はあらためて強く感じた。その緊張感は保持していかねばならない。

夜はオーチャードホールに行き、二期会によるマスネの《エロディアード》をみる。これは日経新聞に評を書く。

四月二十八日(日)藤原の《蝶々夫人》

新百合ケ丘のテアトロ・ジーリオで藤原歌劇団の《蝶々夫人》。オペラは、やはりこのくらいのハコが気持ちよし。

四月二十九日(月)二つの会

国立能楽堂で「長山桂諷会大会」。観世流シテ方長山桂三のお弟子さんの会。素人が主役といっても、能や仕舞、素謡などで共演するのは、四人の人間国宝、野村四郎、大槻文藏、亀井忠雄、大倉源次郎をはじめとする一流の能楽師たち。

こういう共演が可能になるのが、お稽古事に能を習う醍醐味なのだろう(いくらくらいかかるのかは、見当もつかないが)。この日記に何度も書いてきたように、私が能楽の魅力に目覚めたのは、知り合いからこうしたお素人の会でシテを舞うからと誘われ、「能の実演をきちんとみたこともないし、国立能楽堂にも行ったことがないから、ひとつ話の種に」と軽い気持で出かけたのが、きっかけだった。平成最後の観能は、その原点に立ち返って、『橋弁慶』。

十時半から十八時半までの八時間の長丁場で、出演者は次々と交代するが、主催者の長山桂三さんだけは地謡、後見、ツレなどと役割を変えながら、舞台に出づっぱり。

自分は早退けして夜は新宿に行き、田中美登里さんのラジオ番組「トランス・ワールド・ミュージック・ウェイズ」三十周年記念パーティに参加。平成最初の春、平成元年の四月三十日に始まったこの番組は、日本と世界のあらゆる音楽を紹介するもの。現在はFM東京とミュージックバードで放送されている。

計八十九人の参加者が、盛大に三十周年を祝う。サックスの坂田明さん、能管の一噌幸弘さんほかの演奏、さらには新宿タイガーさんまでゲストに登場して、大賑わい。

美登里さんは、二〇〇二年から昨年まで、ミュージックバードのクラシック・チャンネルのプロデューサーをつとめられた。私が継続的に出演することになったのも、片山杜秀さんの推薦を受けた美登里さんが、声をかけてくれたのが始まりだった。私にとっては、フリーランスでどうにか食べていけるきっかけをつくってくださった大恩人である。

その一つの記念として『平成音楽史』の発売が間に合ったのは嬉しい。

そして平成を超え、令和の世にも「トランス・ワールド・ミュージック・ウェイズ」は続いていく。

四月三十日(火)中締めは百十一

平成最後の日。半蔵門のミュージックバードのスタジオに番組収録に行くと、もうそこらじゅうが警官だらけ。

ここで理由もなく全力で走り出したりすると、きっとみな殺到してくるだろうと妄想し、やってみたくなるが、家族や関係者の顔を思い浮かべ、やめておく。

夜は王子ホールで、アンヌ・ケフェレックのピアノ・リサイタル。「Vive Vienne ~ウィーン万歳」と名付けられた、ウィーン古典派三人のプロ。

・ハイドン:ピアノ・ソナタ第三十一番

・ハイドン:ピアノ・ソナタ第三十二番

・モーツァルト:ピアノ・ソナタ第十三番

・ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第一番

・ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第三十二番

なんといっても最後に、「ピアノ・ソナタの男どアホウ甲子園」こと、作品百十一が置かれているのが魅力。

開演前に、ハイドン二曲とベートーヴェン二曲は続けて演奏するので、拍手はしないでくれとの告知あり。聴いてみると、たしかに作曲家ごとに違いが、チェンバロからフォルテピアノ、モダン・ピアノへと発展していく過程が具現化されていて、納得。

一七七六年出版のハイドンは、細かく反復される音符の多さが、いかにもチェンバロや初期フォルテピアノのサウンドを想起させる。それだけに、モダン・ピアノでは音が鳴りすぎ、うるさい。脳内でフォルテピアノの音、特に響かない低音に置きかえながら聴く。

一七七五年作のモーツァルトは、作曲年代こそ先のハイドンと同時期とはいいながら、二十四歳年下の十九歳の若者の音のイメージが、チェンバロではなく完全にフォルテピアノのそれになっていることを実感させる。

特に、第二楽章のゆったりした歌いくち。声楽や管、弦のように音と音をつなぐことはできずとも、打弦楽器なら發弦楽器とちがい、鐘のように音を伸ばし、連ねて重ねることで長い旋律をつくることができる。同時期のハイドンにはない発想。

そして後半、ベートーヴェンの最初と最後のピアノ・ソナタ。ともに革新的ながら、まだ耳が聞こえていた二十代前半と、頭のなかで鳴らすしかない五十一歳の曲との差。

二曲続けるはずが、第一番が終ったところで「オ、ミ、ズ」とかなんとかいいながら袖に引っ込み、一瞬ゆるんだ客席の緊張が、三十二番の電撃的な開始で一気に集中へ向かう。勢い余って第一楽章ではミスタッチを連発したが、それはささいなこと。アタッカですぐに第二楽章に入る、その瞬間の効果。

重い低音と跳ねる高音。楽器の限界を超えてあふれ出し、大地をうがち、高空に飛翔するもの。未知の、無限に広がる視野を示して、消えていく。

ホール側のスタッフは、この曲目が決まった時点では、これが平成最後の夜をしめくくる一曲になるとは、誰も思ってもいなかったそう。ときにこういう玄妙なめぐりあわせがある。

ということで、どちらさまも、よいお元をお迎えください。

Homeへ

五月一日(水)新しき明日

令和最初の演奏会は、トッパンホールで葵トリオ。昨年のARDミュンヘン国際音楽コンクールで優勝したことで、一躍有名となったピアノ三重奏団。

・ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第五番《幽霊》

・マルティヌー:ピアノ三重奏曲第三番

・メンデルスゾーン:ピアノ三重奏曲第二番

若く元気のいい演奏。今後も楽しみ。

五月三日(金)昭和の健康法

家では、炭酸水のウィルキンソンを常備して飲んでいる。基本は無味だが、レモン味などいろいろなフレーバー(甘くはない)を買い置きして、ローテーションして飲む。オレンジ味やコーラ味も好きだったが最近は見かけない。四月に出たのが紅茶味の「タンサン ティー」。最近になって飲んでみた。

たしかに紅茶の風味。炭酸の酸味がまじる。

瞬間、「あれ…この味、たしかに飲んだことがある」と思った。既飲感。

少し考えて思い出した。紅茶キノコの味。一九七五年ごろ、流行に踊らされた祖父が『紅茶キノコ健康法』を読んでキノコの素を取り寄せ、次々と増殖させて廊下に大量に瓶を並べたあげく、誰も飲まないので廃棄した、あの味。

もちろん、あれほどの強いクセはないが、酸っぱみのある紅茶というところが似ている。その紅茶キノコ、最近は「コンブチャ」という名前で復活しているのだとか(ただし自家製はいろいろ危険らしい)。

味が口に広がるのと同時に、四十年前の家の廊下やら祖父の表情やら紅茶キノコが入ったコップやら、脳の中に残っていた光景が断片的によみがえってきた。味や匂いのもつ、不思議な効果。

これをきっかけに、父がはまった健康法もついでに思い出す。一九七〇年代には、妙な健康法が突如として流行した。父は機具を買いこむのが好きで、そしてすぐに飽きるのが常だった。

ボート漕ぎマシンはけっこう高かったろうと思うが、狭い室内に置く場所がなく、物干し場に雨ざらしになった。

このマシンで、遊びにきた友達と「ベンハーごっこ」をしたのを覚えている。

主人公が奴隷となって乗り込まされたガレー船のシーンを再現するもので、一人がゆっくり太鼓を叩く真似をし、もう一人がそのリズムに合わせて漕ぐ。「戦闘速度!」の叫びとともにリズムが速められると、文字どおり必死で漕ぐ。吐きそうになって一回でやめた。

そのあとは、ぶら下がり健康器。これもすぐに梅雨時の部屋干し用の竿に変身していた。ぶら下がり健康法は、『いだてん』の肋木をみたときに思い出した。

その『いだてん』、世の酷評にかかわりなく、自分は今も充分に楽しんでみているが、やたらに男の裸体を出すのは、なんとかならんのだろうか。展開がわかりにくいとかいう以前に、女性の視聴者は、あれでけっこう離れているのでは、という気がするのだけれど。

五月五日(日)国際フォーラム

二年ぶりに、有楽町でラ・フォル・ジュルネのコンサートソムリエ。

五月八日(水)走れ、いだてん

大河『いだてん』の第十七回をみる。前回に続き視聴率が大河歴代ワーストの七%台だったことで話題の回。しかし、第一次世界大戦で五輪の夢を絶たれた金栗四三が、駅伝という新たな夢をつかんで再生していく物語は、これまでのなかでも最も充実したものだったのではないかと思う。

演出そのものがよい意味で開きなおっているというか、低視聴率にぶれることなく、当初の方針を貫くという覚悟を随所に感じさせたのも、気持がよかった。小さいことでいえば、志ん生に煙草をどこでも平気で吸わせるとか。わかりやすく説明しない、言い訳をしない画面。

浅草十二階の上部から大正の東京を俯瞰する場面、いつもみるたびにすごい手間がかかっているなあと思うのだが、ほんの少ししかみせてくれない。眼下の大池(瓢箪池)のほとりに六区興行街があるあたりとか、ちゃんとつくられているようなのだが。

今回は、皇居の向こうの青山練兵場跡地、東京オリンピックの拠点になる国立競技場付近が初めてちらりと見えた。

一九六〇年の場面の、JOCの部屋にある青と白の格子みたいな模様の棚、まさにあの時代のモダニズムそのもので、とっても格好いい。

半世紀の時間をつなぐ狂言回し役の志ん生、その周囲にあるのは、東京高等師範のハイカラ東京ともJOCのモダン東京とも対照的な、木と紙と瓦でできた、古くさくて埃っぽい日本の風景。地面の高さにはりついて、日本の庶民世界を象徴する存在。

本放送の視聴率が悪かったのに、あとで人気が出た作品なんて、枚挙に暇がない。あとになるとみんな、最初から面白がっていたような顔をしているが。自分はとにかく、清盛とか西郷とか龍馬とか江とか、堪えられなくてみるのをやめた作品(やたらに口をとんがらかしたり絶叫したりして、不満や怒りといった感情を全部しゃべって説明しないといられない、三流のマンガみたいに想像力が欠けた脚本)とは、まるで出来が違うと思っている。

大河の場合、なかなか逆転のチャンスはないかもしれないが、それはそれ。負け戦にも負けかたがある。負け戦のなかでも一生懸命に戦った奴のことは、あとで必ず誰かが思い出してくれる。このまま、ぶれることなく走り続けてほしい。

ところで、京都から東京への駅伝の場面をみていたら、一九七五年の大河『元禄太平記』のなかの、松の廊下の直後、内匠守切腹を知らせる使いが、江戸から赤穂まで早駕籠を乗り継ぎ、疲労困憊しながら急行する回を思い出した。

宿場から宿場へと必死で進んでいく過程を、何も知らずに平和な赤穂の日常と並行させつつ、長い時間かけて描いた、異様に印象的な回だった。あの回の映像は廃棄されて、まだみつかっていないらしいが、いつかまたみてみたいもの。

五月十一日(土)浮舟のまどい

国立能楽堂の普及公演。

・解説・能楽あんない 「浮舟」のドラマトゥルギー 河添房江(東京学芸大学教授)

・狂言『二人大名(ふたりだいみょう)』善竹大二郎(大蔵流)

・能『浮舟(うきふね)』長島茂(喜多流)

『浮舟』は源氏物語の宇治十帖に登場する女性、浮舟を題材とする能。

口惜しいことに、もう一つ自分の心に入ってこない。このところ、どうも喜多流の能でそうしたことが続いている。なぜなのだろう。

五月十二日(日)アダムズの可能性

NHKホールでNHK交響楽団の定期演奏会。指揮はエド・デ・ワールト。

・ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第五番「皇帝」(独奏ロナルド・ブラウティハム)

・ジョン・アダムズ:ハルモニーレーレ(一九八五)

アダムズのハルモニーレーレが爽快に鳴りひびいて素晴らしかった。デ・ワールトは、一九八五年サンフランシスコでの世界初演時の指揮者である。

アダムズはマーラーやショスタコーヴィチに続いて、日本のプロ・オケ界に新たに定着するレパートリーになりつつあると思える。適度な現代性。聴衆の新陳代謝をうながす効果もありそうだ。

ブラウティハムのモダンピアノによる《皇帝》も、フォルテピアノ風の響きがとても好ましかったが、やはりフル・オーケストラの実演で聴くベートーヴェンのピアノ協奏曲は、よほどの演奏でないと予定調和になって、段取りを追って聴いている印象になる。ブラウティハムについては、明後日のトッパンホールでのフォルテピアノに期待。

五月十三日(月)ベルクとブルックナー

今年度(四月~来年三月)の在京オーケストラのプログラムをみていたら、N響、都響、読響の「御三家」がそろってベルクのヴァイオリン協奏曲を取りあげており、しかもみなブルックナーの交響曲を組みあわせていることに気づく。

・NHK交響楽団(六月十四、十五日)

バッハ(ウェーベルン編):リチェルカータ

ベルク:ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出のために」

ブルックナー:交響曲第三番ニ短調(第三稿/一八八九)

指揮:パーヴォ・ヤルヴィ

ヴァイオリン:ギル・シャハム

・東京都交響楽団(九月三、四日)

ベルク:ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」

ブルックナー:交響曲第九番ニ短調(ノヴァーク版)

指揮:大野和士

ヴァイオリン:ヴェロニカ・エーベルレ

・読売日本交響楽団(二〇二〇年二月二十八日)

ヘフティ:変化(日本初演)

ベルク:ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」

ブルックナー:交響曲第二番ハ短調(一八七七年稿/ノヴァーク版)

指揮:コルネリウス・マイスター

ヴァイオリン:クリスティアン・テツラフ

B&B、ベルクとブルックナーの組合せは座りがいいのか。みな番号が微妙に違うのも面白いし、シャハム、エーベルレ、テツラフとソリストも特徴が違う。「ある天使の思い出に」という献辞を副題として扱うことも、いつのまにか日本ではすっかり定番に。

五月十四日(火)片山さんのトーク

五反田のゲンロンカフェで行なわれたトークイベントを見に行く。

片山杜秀×岡田暁生

司会=山本貴光

クラシック音楽から考える日本近現代史

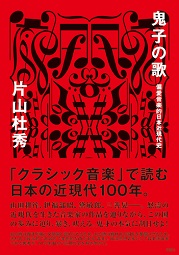

──『鬼子の歌』刊行記念イベント

片山杜秀の新著『鬼子の歌』(日本近現代の作曲家たちを扱った、めちゃくちゃに面白い本)をテーマとするもの。二十三日に下北沢で片山さんと『平成音楽史』のトークショーをやるので、大いに参考になる。

五月十五日(水)フォルテピアノの音

トッパンホールでブラウティハムのフォルテピアノ・リサイタル。

・ハイドン:ピアノ・ソナタ第四十九番変ホ長調

・ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第三番ハ長調

・ハイドン:ピアノ・ソナタ第五十二番変ホ長調

・ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第二十一番ハ長調《ワルトシュタイン》

休憩をはさんで、変ホ長調のハイドンとハ長調のベートーヴェンのソナタ各二曲の組合せ。明るく力強い音楽。しかしモダンピアノのように鳴りすぎず響きすぎず、音が濁らないのが素敵。

響きに適度な隙間(音を聴いている沈黙、といってもいい)と「たわみ」があるのが心地よい。高音と低音の対照よりも二つの声部の絡み合い、対話という性格が強くなる。

面白かったのは、ハイドンの方が物理的には大きな音量になること。ベートーヴェンはパッセージを疾駆させるので、響かせている余裕がない。アンコールは《悲愴》ソナタの第二楽章。個人的にはN響のときと同じ《エリーゼのために》をフォルテピアノで聴いてみたかったが違った(笑)。

五月十七日(金)改元祝賀の能

金曜と土曜は在京オーケストラ揃い踏みで、しかも面白そうな曲目が多かったので困ったが、金曜は能楽にした。国立能楽堂の定例公演。

・狂言『文荷(ふみにない)』山本則俊(大蔵流)

・能『加茂(かも)』朝倉俊樹(宝生流)

間狂言『御田(おんだ)』 山本則秀(大蔵流)

『加茂』(観世流などでは賀茂)は脇能、つまり神々が登場して治世と国土を寿ぐ能なので、もちろん令和改元を祝う意味合いでの選曲。今回は前場と後場の間に間狂言『御田』が挿入される、大がかりなスタイル。

『文荷』では東次郎・則俊兄弟の見事な芸をみる。主人(則孝)から左近三郎という稚児に宛てた恋文を二人一緒にもっていけと命じられた太郎冠者と次郎冠者、能の『恋重荷』のパロディなどをしながらじゃれあっているうちに、書状を引き裂いてしまう。これでは持参できないので、扇であおいで、風の便りで届けることにしようといい、二人で謡うのが「賀茂の河原を通るとて、文を落いたよの」の詞で、これが能『加茂』に結びつくという趣向。

『加茂』は、京都の下鴨神社の由緒を語るもの。播磨の室明神の神官役のワキの森常好が登場、キビキビと運ぶ。三月に宝生能楽堂でみた『高砂』でのワキの神官も同様だったから、仏僧や臣下に扮するときとは違うのかも知れない。神事的な清々しさがあって、気持がいい。

舞台は正先に、一本の白羽の矢が立てられた矢立の作り物。

現れたシテとツレ、水汲みの女二人に神官が加茂の社の由緒を語る。その昔、秦氏の女が水を汲んでいると、上流から流れてきた白羽の矢が水桶に止まった。女が矢を持ちかえるとやがて妊娠、男子を産んだ。矢は神体であり、子は別雷神(わけみかずつちのかみ)となり、女も神となって、三神で加茂社に祀られた。

神の祝福による五穀豊穣と国土繁栄のイメージ。後場ではまず後ツレ(和久荘太郎)が御祖の神(みおやのかみ)という女神となって現れて舞い、続いてシテが別雷神となって舞う。舞も謡も流れるように進み、リズムがよくて、もたれない。脇能はこのように、生命と大地の生命力を感じられるほうが楽しめそうだ。

後ツレ「曇らぬ御代を、守るなり」

地謡 「守るべし守るべしやな、君の恵みも今この時」

後ツレ「時至るなり時至る」

などと謡われて、いかにもめでたい。

帝の御代を讃えるこの種の祝言能は、世阿弥によって完成されたもので、『加茂』はその娘婿の金春禅竹の作だそう。なるほど、凝った美しい詞章や、世阿弥風のシテとワキの交唱など、いかにも禅竹らしい。

挿入される間狂言『御田』は、独立して演じられることもあるもの。加茂明神の神職(山本則秀)と七人の早乙女による、神に捧げる田植の儀式。「それ年の年号の始まりはよき年の年号の始まり」だったか、いかにも改元を寿ぐ詞章が出てくるし、神の田への田植は当然、秋の大嘗祭を想起させる。

速く舞いながら謡うのは大変そう。後見に東次郎と則俊がいるのが珍しい。狂言の後見は雑用係という印象が強く、若い人がやることがほとんどで、能のようにこのクラスの重鎮が目を光らせていることは少ない。大がかりなものだけに、次の世代への継承をしっかり後見しようということか。平成の始めには東次郎が舞ったのだろうか。

錦が鮮やかにきらめく早乙女の装束も新しげで、パリッとして気持がいい。

そういえば日本の神事は、伐りたての葉や白木、汲みたての清流の水など、とにかく新鮮なものの清々しさを第一とする。瑞々しさに五感で接することで、こちらの心もあらたまる。

その意味で、生前退位による改元には死の影がなく、気持がいいのかも。

五月十八日(土)ベートーヴェン二種

オペラシティで、ノット指揮の東京交響楽団。

・ブーレーズ:メモリアル(…爆発的ー固定的…オリジナル)~フルートと八つの楽器のための(フルート:相澤政宏)

・ヤン・ロビン:クォーク~チェロと大編成オーケストラのための(チェロ:エリック=マリア・クテュリエ)

・ベートーヴェン:交響曲第七番

前半が現代曲でも客席が埋まるのはノットの人気の高さが第一だろうが、一方で聴衆の世代交代も着実に進んでいる気もする。とにかくノットのやることに耳を傾けてみようという雰囲気だった。

前半は、三年前に亡くなったブーレーズにゆかりの二曲。ノットは二〇〇〇~〇五年にアンサンブル・アンテルコンタンポラン(EIC)の音楽監督をつとめていて、ブーレーズやIRCAMと関わりが深い。

ブーレーズの曲はフルートのほかホルン二、ヴァイオリン三、ヴィオラ二、チェロという特殊な編成で、オーケストラ演奏会だからこそ可能な選曲だが、九人しか出てこない曲を曲目にのせられるのは、音楽監督の指揮だからこそ。各楽器がトレモロでさざ波のように呼応する。

次の《クォーク》は、一九七四年生れでIRCAMに学んだロビンによるチェロ協奏曲。EICのチェロ奏者クテュリエが二〇一六年に初演し、作曲家から献呈されている。

特殊奏法による二十五分間のノイズ音楽。ところでこの日は隣席が高校の先生の方で、土曜午前の勤務を終えて駆けつけてきたそう。だからネクタイに半袖シャツという先生らしい服装だけでなく、全身から懐かしい「先生オーラ」が出ている(笑)。

そのせいか、曲を聴きながら、チョークで黒板を引っかいてキーッと音を立てるとか、教壇や机やロッカーをガンガン叩くとか、そんな場面が頭に浮かぶ。

演奏の合間に聴いた話も面白かった。いまは生徒のカバンにタグがつけてあって、校門を出入りしたのが何時なのかすぐにわかるようになっており、親にメールで連絡が行くという。また、アメリカに生徒を引率してハイスクールを訪問したら、避難訓練があった。銃撃から逃げるためのもので、火事や地震よりよほど可能性も危険性も高いだけに、みな真剣だったという。

ベートーヴェンの交響曲第七番は、十二‐十二‐八‐六‐五という弦の編成で対向配置。第二ヴァイオリンを同数にして、シンメトリーを明確にする。

モダン楽器による演奏だがテクスチュアは明快で快速、テンポも表情も自在に動く。歴史奏法研究の成果を踏まえた、最新式の演奏。第一楽章のオーボエのカデンツァや第二楽章のクラリネットの装飾など、再現部に即興的な要素が加わるのが面白い。

三月に聴いたユロフスキ指揮の同じ曲のマーラー編曲版は、倍管十六型の分厚い響きのなかで、とても凝った動きで一つのパートや楽器を強調したり、表情を多彩にしたりしていた。

同じようなことをシンプルな編成で、爽快にやってしまっているノットのスタイルと、違うようで似ていて、似ているようで違うのが、とても面白かった。こういう二種の演奏が同時期に存在してしまえるあたり、まさにベートーヴェンは今も生きていると感じる。

五月二十一日(火)クリムト

東京都美術館で「クリムト展 ウィーンと日本1900」をみる。

五月二十三日(木)片山さんとライヴ

下北沢の書店B&Bにて、夜八時から片山杜秀さんと『平成音楽史』出版記念のトークショー。

B&Bはブック・アンド・ビアの頭文字。書籍は凝ったものを厳選して並べ、毎晩トークショーが開かれるユニークな書店。モノをモノとしてだけで完結させず、コト(イベント)と組みあわせる、二十一世紀的なスタイルである。

嬉しいことに客席は盛況。同年代中心のせいか、反応が鋭敏でどんどん笑ってくれるので、とても話しやすかった(自分で話したり、演芸場でお笑いを聞いていると感じることだが、高齢の男性で楽しそうに声を出して笑う人は少ない)。

それにしても、片山さんの話術はやっぱりすごい。音響と映像の操作を担当してくれた渡邊未帆さんが、息のあったバッテリーのようにお互いの空気を読んでいくんですねと言ってくれたが、まさにそうかもしれない。

「前半は思い出話で入って、休憩後はオウムと佐村河内とノストラダムスでいきましょう」と簡単な段取りを決めるだけで、あとはしゃべっているうちに必ずキーワードが勝手に浮かんできて、話を動かしていくだろうと楽観していられるのが、片山さんとしゃべるときの安心感。

あとはこちらが構えたミットに、ぎゅんっと鋭く変化しながら、ばっちりとボールが入ってくる。手のひらに残る強い勢いとキレを味わいながら、こちらもできる限りスナップをきかせて、ボールを返す。いつもはマイクの前で味わうことが多いこの気持のよいワクワク感を、ライヴで披露できる機会をもてたのは、ありがたいことだった。

前半のシメに飛び入りしていただいた田中美登里さんを交えて。

五月二十五日(土)武田神社の薪能

一年ぶりに甲府を訪れ、武田神社の薪能をみる。これは毎年この時期に行なわれている。じつは昨年、矢澤孝樹さんからお話をいただいた山梨英和大学メイプルカレッジの講座の日程をこの日にあわせてもらい、一石二鳥で味わおうと思ったのだがそうは問屋が卸してくれず、みられずにおわっていたもの。

そこで今年は日程を別にして、まず五月に能、七月に講座とした(講座は七月六日、広瀬大介さんと二人でトスカニーニの話をする)。薪能には矢澤さんご夫妻をお誘いし、ただでさえ多忙な矢澤さんを、中世日本の魔界へと引きずり込むことを試みる(笑)。

青空が広がり、途中の列車内からは山梨側からの富士(『いだてん』でいうところの「箱根」)がよく見えたのはよかったが、好天をとおりこして、夏のような高温。湿気がないのでまだよいが。

会場は武田神社に建てられた能舞台、甲陽武能殿。メインの演目は、観世流シテ方の佐久間二郎を中心に二〇〇六年に建てられたこの能舞台で上演されるのは初めてという大曲、『道成寺』。

・素謡『神歌』観世喜之、観世喜正

・狂言『二人袴』野村萬斎

・能『道成寺』佐久間二郎

写真は、佐久間二郎の公式サイト「花のみちしるべ」から

武田神社は、信虎~信玄~勝頼の武田三代の居館だった躑躅ヶ崎館の跡に一九一九年に創建されたもの。信虎が館を造ったのは一五一九年で、つまり今年はそれぞれ百年と五百年の記念年にあたる。

四半世紀前にも来たことがあるが、当時は土地の高低などまるで関心がなかったから、地政学的な意味など考えもしなかった。甲府盆地の北端、山裾を少し登りかけた位置で、背後に山を控えた斜面から、南側の盆地を睥睨する格好になっている。「躑躅ヶ崎」の名のとおり、山の突端部、崎っぽの南斜面なのだ。まさしく「君子南面す」の良地で、風水的なことも考慮されているのかも知れない。

現代の市街の中心からは二キロほど北の「町外れ」の山裾にあるので、周囲は木々が多く、境内の空気は清浄。傾きかけた強い陽差しも高い木の陰になり、過ごしやすくなってくる。

始まりに観世流シテ方の中森貫太による解説。中森は、鎌倉能舞台の創設者で現代風の薪能を戦後に創始し、全国に広めたことで知られる中森晶三の長男。さすがにツボを押さえてわかりやすい。

本番は観世流の分家の一つ、矢来観世家の当主喜之が翁、嫡子の喜正が千歳を素謡(面や装束をつけず、囃子なしで謡う)で謡う『神歌』で開始。『翁』を素謡で謡うとき、観世流のみが『神歌』という別の名称を用いるそう。

狂言は野村萬斎と裕基父子による『二人袴』。二か月前に、東次郎など大蔵流の山本家の同じ話をみたばかりで記憶が鮮明なので、違いがよくわかる。

舅と太郎冠者が舞台に出たあと、野村家では続いて婿が橋懸りに出るが、山本家では父親が先に出ていた。野村家では婿がしゃっちょこばって動き、袴を穿くのを互いに手伝う。袴を裂くのは、舅の前に二人で出るために、父が一計を案じたもの。山本家では父の親馬鹿ぶりが強調されるが、袴は取りあっているうちに裂けてしまい、そこで前だけつけることを思いつく。

展開は同じでも、特に会話部分がかなり異なる。狂言の現行の台本は江戸時代の後半、あるいは明治初めの衰退期をへて完成されたものも多いと読んだ記憶があるが、そうしたことが原因なのだろうか。もちろん、それだけに能よりも近代化され、人間の本音がドラマの前面に出て、理解されやすくなっている。

休憩後、いよいよ『道成寺』。完全に暮れて夜空が包む。温度が急激に下がって肌寒いほどなのは、山裾だからこそ。

正直、パイプ椅子では前の席との高低がつかないので、役者の上半身しか見えない。音で大半を把握することになる。PAなしの声は、最初こそ遠く感じられるが、次第にシテの佐久間二郎の声も響くようになり、こちらも慣れてきて、充分に聞こえるようになる。耳というものの玄妙さ、聴こうとする意識のもつ力。いまは安易な拡声技術に頼りすぎだと、こういうときはつくづく思う。さまざまな鳥の声や羽音、風の声も、やがて不思議に調和していく。能楽は本来、このような形で屋外で演じられるものだから、この音響こそが自然なのだろう(昔は基本的に昼間の上演だが)。

視覚的には不完全でも、神社の澄んだ空気と開放感のなかで味わう能には、能楽堂とは別の興趣がある。そして『道成寺』は、やはり特別な傑作。時間の感覚を操作することで、三間四方しかない空間が広大無辺のものとなっていく、その歪みとねじれの快感。

終演後は矢澤さんのお車に乗せていただき、甲府駅近くで夕食。肉も野菜も新鮮、そしてその鮮度を活かした味付けが美味。心地よき甲府の一夜。

さらにお土産として、矢澤さんから京都ANDEのデニッシュ食パンをいただく。バターの香ばしさと、しっとりとしてムラのない食感が、じつに美味。

甲府なのになぜ京都のデニッシュかというと、昨年十一月に、ANDEが矢澤さんが代表取締役社長をつとめるニューロン製菓グループに加わったから。東京のデパートにも随時出展されるそうで、甲斐に、いや買いに行かねば。

写真は「デニッシュ食パンのANDE」のサイトから

写真は「デニッシュ食パンのANDE」のサイトから五月二十七日(火)警官たち

トランプ米大統領来日のため、新宿通りの警備が凄かった。改元前後の比ではなく、本当にそこらじゅうに警察官。しかし面白かったのは、警官が交差点に二人並ぶと平気で雑談を始めたり、コンビニで客の行列に並んで何か買ってたり、すきだらけなこと。

それこそ昭和の頃は、公務中の警官が一般人の前で素の顔をみせるなんてことは、絶対になかった気がする。

いいでも悪いでもなく、照る春や昭和は遠くなりにけり。

五月三十日(木)駆け過ぎていくもの

『いだてん』第二十回を録画でみる。このドラマは全体に、駆け過ぎていくものがテーマのような気がしてきた。