���ۑ���e(�����Q�T�N�U���x���)

| ���x | �ہ@�� | �o�T | �ߕ� | �ǂݕ� | �Ӗ� | ���@�@�l |

|

|

![(���݁A�{��(������)���@��(���イ����)�����̂�)

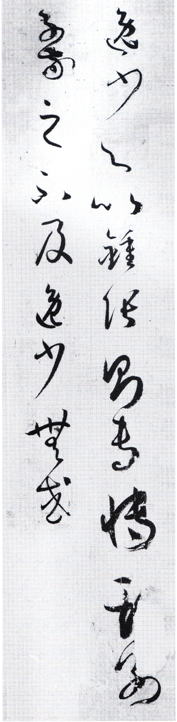

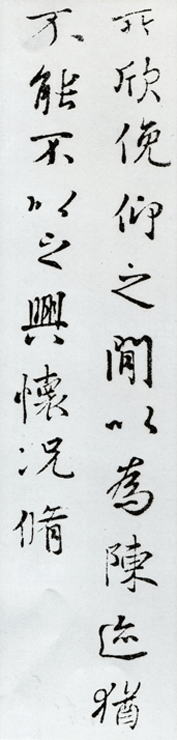

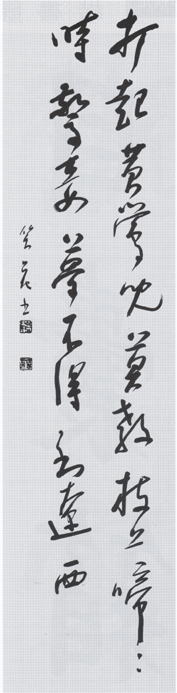

���̔��Ɵu�̓��ł������B

����ɂ��Đ��������߁A����͉������Ȃ��ł��Ă�

�@���������Ɏ��߂��B

���������ݗ{���A���J�̔ؑ��܂ł��Ɛb�̂悤�ɕ��]�������B](vimgtext513.gif) |

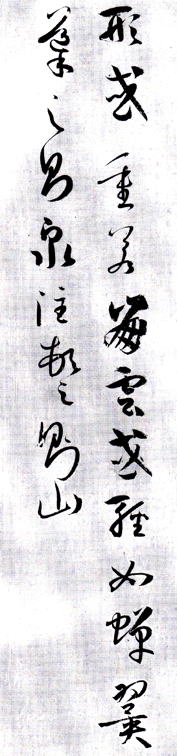

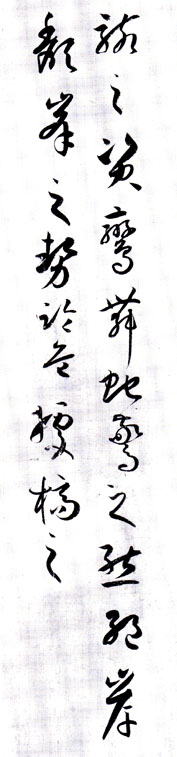

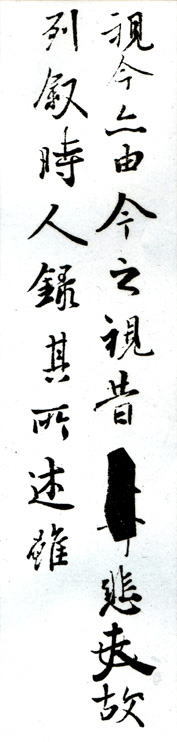

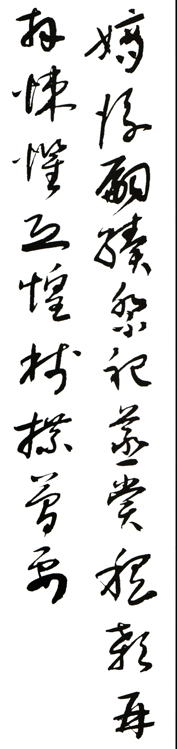

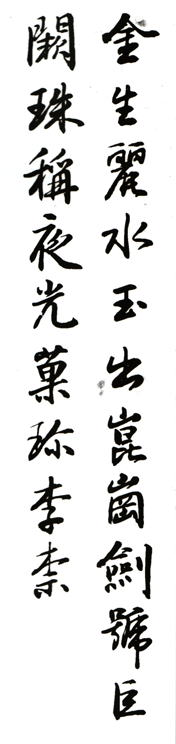

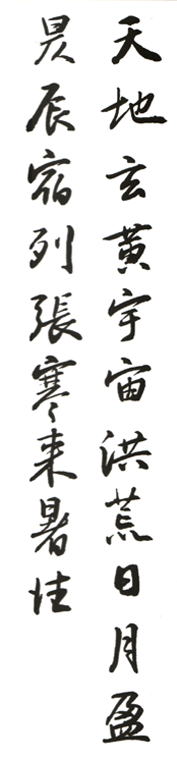

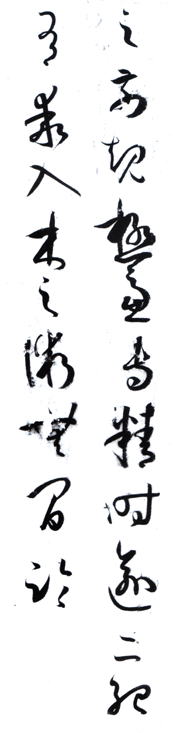

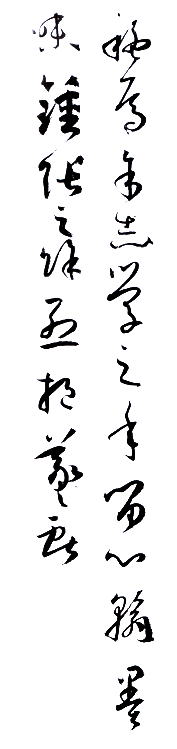

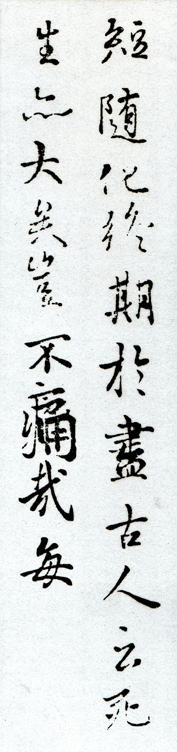

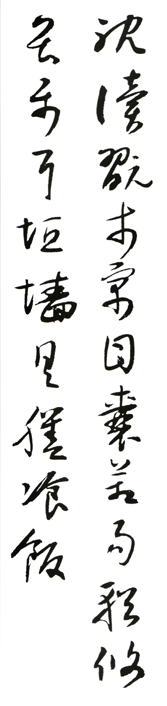

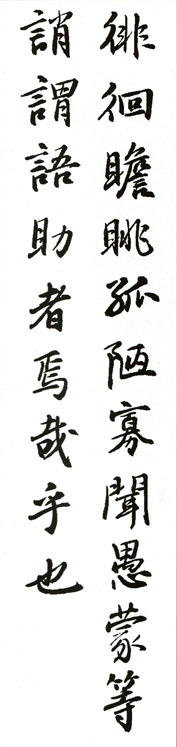

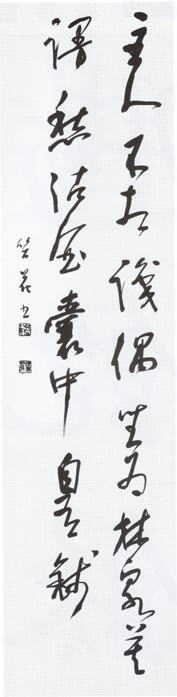

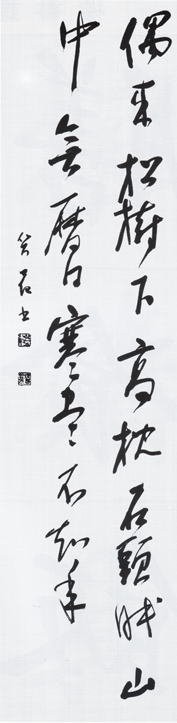

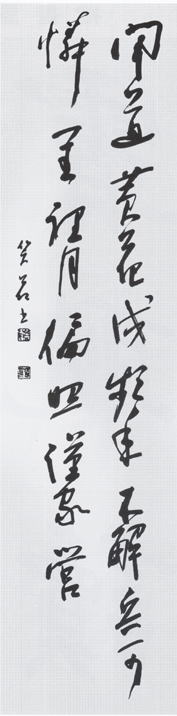

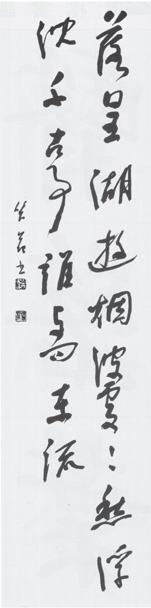

���������ؑ��m���̍s���玚���B �@�@�����̖n�t���́A�u���v�u���v�u���v�u���v�u�b�v�B ���������̓�����Ȃ̂� �@�@�uᢁv�A�u�u�v�A�u���v�A�u�t�v�����肾���B �@�@�u���v�A�u�i�v�A�u�b�v�A�u���v�A�u㳁v�Ȃǂ��v���ӂ��낤�B |

|||

|

�@�@ |

|

|

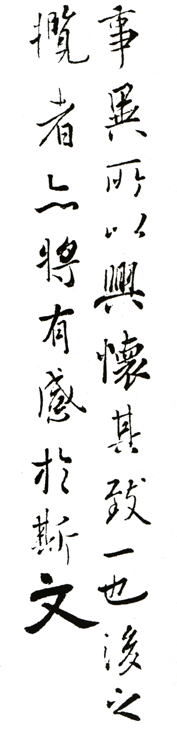

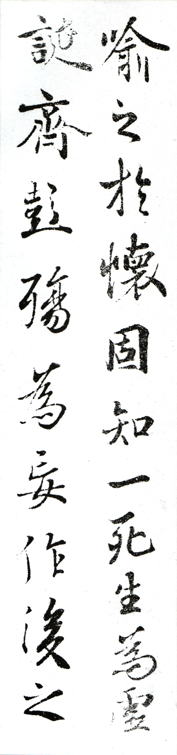

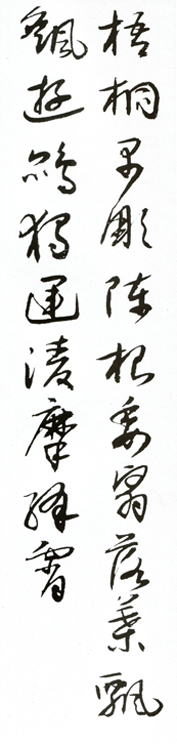

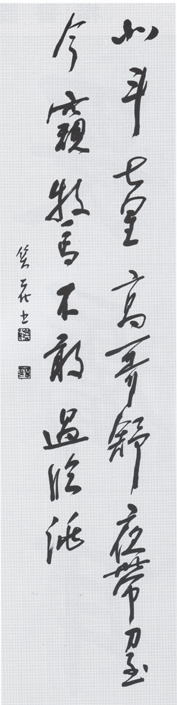

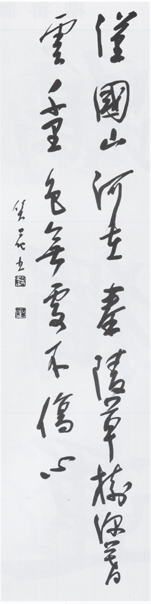

���������ؑ��m���̍s���玚���B �@�@�����̖n�t���́A�u�n�v�u�T�v�u���v�u�L�v�u���v�ƕ�����₷���B ���������̓�����Ȃ̂� �@�@�u��v�u���v�u���v�ʂƐ��͏��Ȃ��������A�ʂ����āH �@�@�s�����́A�����̔z���傫���E�o�����X�A����Ȃǂ� �@�@�d�v�ƂȂ肻���B |

||

|

|

|

����������ؑ��m���̍s���玚���B �@�@�����̖n�t���́A�u���v�u���v�u�V�v�u���v�u���v�Ƃ���B ���������̓�����Ȃ̂� �@�@�u�H�v�u�G�v�u�c�v�u���v�u�āv�����肩�B �@�@�s�������ɁA���̑��̕������育�킻���B |

|||

|

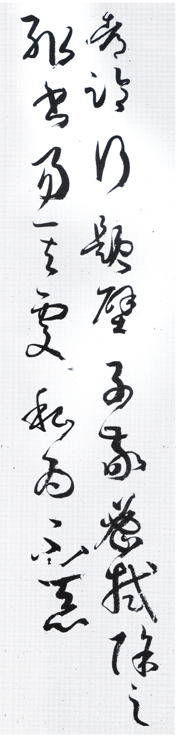

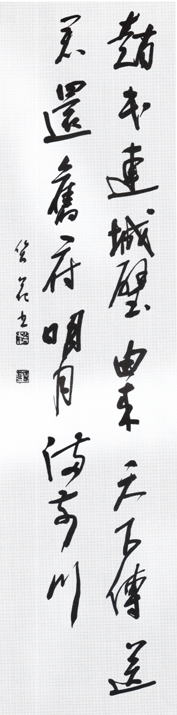

![�����B��(����)��(��)�Ƃ��ď���(���傰��)�V(��)

�V�R(�Ă�)�Ɏ�(��)�A����(�炭�炭)��(��)�Ƃ���

�P(��)���O��(���イ����)�V(��)��(��)[��]��

��(���)���邪���Ƃ��B](vimgtext229.gif) |

|

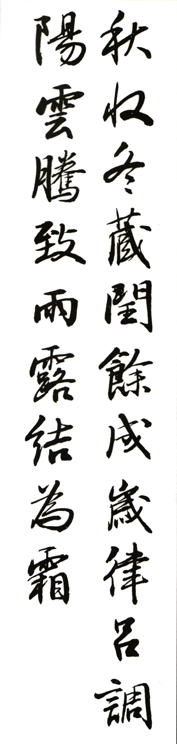

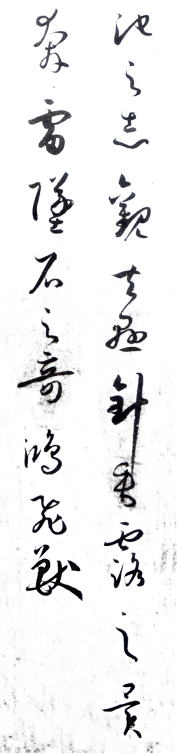

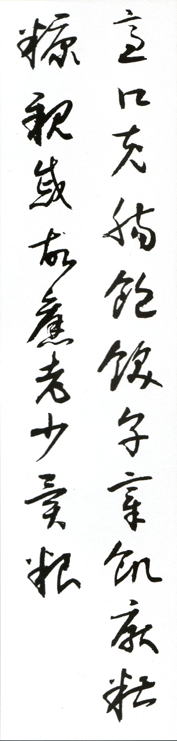

�����������ߒ�́u�����v�A�����ƂȂ�B �@�@�����̖n�t���́A�u���v�u���v�u�V�v�u���v�u���v�Ƃ���B ���������̓�����ȕ����́A �@�@�u���v�u㙁v�u�o�v�u�R�v�u�P�v�u�O�v�����肾���A �@�@�u���v�u��v�u�́v�Ȃǂ������ɂ������B �������́u�X�v�Ɓu���v�Ɓu�V�v���Q����Ă���B �@�@�����ƂȂ�u�V�v�͖����̂悤�Ɍ���邪�A���������l�X�B �@�@�ȒP�ȕ����ł͂��邪�A�������̏��������L���āA �@�@���^�����O���l�A��Ƃ��Ă̕����̕��G���Ɩʔ���������B �@ |

|||

|

|

|

�����������ߒ�́u�����v�A�����ƂȂ�B �@�@�����̖n�t���́A�u�`�v�u���v�u�@�v�u�V�v�u���v�Ƃ���B ���������̓�����ȕ����́A �@�@�u���v�u��v�u���v�u���v�u���v�u�ځv�����肾���A �@�@�u�d�v�u�j�v�u��v�Ȃǂ��v���ӂ��B �@�@��r�I�P���Ȃ���u�@�v��u���v�������ɂ������B �������́u�V�v�u���v���Q���������ԁB�u���v���Q��o�Ă���B �@�@�ۑ蕶���̗l�ɍŏ��́u�V���v�Ƒ����A �@�@���́u�ڔV�v�Ƒ����Ă݂�B �@�u���v���Q��o�Ă��邪�A���ꂼ�ꎚ�̂�ς���B �@�@ |

|||

|

![[����(������)�E�b(���イ)] �n(����)�̎�(��)�B

�a��(����)�E��(�����傤)�̑�(����)�B

���(������)�E����(�����ق�)�̐�(����)�B

�Պ�(���)�E����(���傱��)��](vimgtext511.gif) |

![�_�`�@�ɂ��āA�ȉ��̂悤�Ȏ��R�̎p��(������)��

�@�`��(������)�������Ĕ�g���Ă���B

����m��ї��咹�n�A�b�n[�����Ĕ�т̂��b]�A

�@�a��[�����オ��쒹]�A���m�����ē�����ցn�A

�@��݁m�藧�R�n�A�����m��������n�A�Պ�m��������̍~���n�A

�@����[�͂�̒��܂�]](vimgtext610.gif) |

����������͑��ߒ�́u�����v�A�����ƂȂ�B �@�@�����̖n�t���́A�u�n�v�u���v�u�ԁv�u���v�u��v�Ƃ���B ���ǂݕ���������������������A�Ȃ��Ă���B �@�@�����ł�����A�����S�̂̃o�����X��������B �@�@���Ɂu�n�v�u�a�v�u���v�u���v�u���v�u�ǁv�Ȃǂł���B �@�@�܂��A�u�ցv�u�ԁv�u��v�u�Ձv�u��v�Ȃǂ��e�Ղɏ����镶�� �@�@�ł͂Ȃ������B �������́u�V�v���S�����邪�A���������Ƃ͎v�킸�ɁA �@�@���ꂼ��قȂ�����������S�������� |

|||

|

|

![�i�a��N[����O�O�N]�AᡉN(�݂��̂Ƃ���)��

�̕�t[����O���^�V��l��]�̏��߁A

��m�R�A�̗����ɂ����āA[�S(�݂���)�������Ȃ����B]](vimgtext226.gif) |

����������㺔V�̗������@�s���B �@�@�����̖n�t���́A�u�i�v�u�v�u��v�u���v�u�R�v�Ƃ���B ���ۑ菑�ɂ́A�c�ȕ���(ᡁA��)�������邪�A�C������ �@�@�����B������������̋Ȃ��肪����A������C�����Ȃ��� �@�@�Ȃ�Ȃ����낤�B �@�@�X�ɁA�S�̓I�ɕ��������ɌX�������ɂȂ��Ă��邪�A �@�@�������Đ^���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B �������́u�N�v�u�A�v�����ɓ�����B �@�@�܂��A�u�V�v�Ɓu���v�������L��̂��������B �@�@��������A�������̂ŏ����Ȃ������悳�����B |

|||

|

|

|

����������㺔V�̗������@�s���B �@�@�����̖n�t���́A�u���v�u���v�u��v�u�ҁv�u���v�Ƃ��Ă݂�B �������͑S���łQ�O�����Ȃ̂ɁA�����͂Q�P�����ł���̂��������B �@�@�u��v�Ƃ����ȒP�ȕ������o�Ă������߂��낤�B �������͓���ǂ݂̕����́u��(���)�Ɓu�z(��)�v�v���炢�����Ȃ��B �@�@�܂��A�挎�ɑ����u���v�u��(��)�v�u�V�v�u���v�Ƃ����������S�ӏ����o�Ă����̂� �@�@��r�I�����₷���B�挎�Ƃ͈���������������݂�̂��ʔ����B �@�@�܂��A�������Ƃ��ē�����Ȃ̂́u�فv�u���v�u���v�u���v�u�z�v�����肩�B �@�@�u���v��u�v�v�Ȃǂ��ӊO�Ǝ肱���邩���B ���u�فv�Ƃ��������s�v�c�ȏ����������Ă���B �@�@��̕������u�c�v�ł͂Ȃ��u�b�v�ƂȂ��Ă��邵�A������������B |

|||

|

|

|

����������͉�㺔V�̗������@�s���B �@�@�����̖n�t���́A�u���v�u���v�u�߁v�u���v�u���v�Ƃ��Ă݂�B �������͓���ǂ݂̕����́u嫁v���炢�����Ȃ��B �@�@�܂��A�u���v�Ɓu���v�����o�Ă���̂ŁA�������̂ƂȂ�Ȃ��l�ɂ������B �@�@�X�ɁA�����̉ۑ�ł͌뎚��h��Ԃ����ӏ�������B �@�@���̂��߁A��s�ڂ̕����̔z�ۑ�ʂ�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂� �@�@�����̑傫���ɒ��ӂ��K�v���낤�B �@�@ |

|||

| |

|

|

|

|

���������ؑ��m���̐玚�������B �@�@�����̖n�t���́A�u���v�u�Ձv�u�m�v�u���v�uv�B ���S���ǂ߂Ȃ������������B �@�@�u��(�V���E)�v�u?(�\�E)�v�u��(�V���E)�v�u��(�N)�v�u��(�R�E)�v �@�@�u�(�Z��)�v�u��(�`���E�E�W���E)�v�Ȃ� ���������̓��ɓ�����Ȃ̂� �@�@�u���v�u��v�u�k�v�u�m�v�u?�v�u�q�v�u���v�uv�u���v�����肩�H |

|

|

|

|

���������ؑ��m���̐玚�������B �@�@�����̖n�t���́A�u���v�u���v�u�ځv�u���v�u�x�v�B �������͏����ɂ�����������������B �@�@�u���v�u⢁v�u���v�u�́v�u楁v�u�t�v�u���v�u�[�v�u���v�u�ځv�Ȃ� �@�@�܂��A�u���v�̏��������A�u�V�v�Ɣ��Ɏ��ʂ��Ă���̂ňႢ�m�ɂ��������B �@�@�u��v�̏��������u�N�v�Ɏ��Ă���̂ŁA���ӂ������B |

|||

|

|

|

����������ؑ��m���̐玚�������B �@�@�����̖n�t���́A�u���v���v�u?�v�u��v�u��v�B ����N�R���x�ۑ�̑����A�玚����202��(805������)����̑����ƂȂ�B �@�@�@�ӊO�ɓ���̂��u��v�A�u�H�v�̕����̏������ŃC���[�W�������ƕς���Ă��܂��B �@�@�@�܂��u��(�Ђւ�)�v���R�����A�����Č��ꂽ��A�u��(���Ƃւ�)�v���R�ӏ��o�Ă���B �@�@�@�������̂ŏ����Ȃ������ǂ������B ���Ƃ���ŁA1�s�ڂ̍Ō�u��(����)�v�ł��邪�A�ۑ茩�{�ł́A�ǂ����Ă� �@�@�@��(���ɂ��܂�)�̂Ȃ��u��(����)�v�Ƃ����ǂ߂Ȃ��B �@�@�@�u���v�́u�~�v�̋����ł���A�����ʂ�u�ۂ��v�Ƃ����Ӗ������B �@�@�@�@(�̌����P�~�D�ɂ́A�m���u�뚢�v�Ə����Ă������Ǝv��) �@�@�@�������A�u���v�́u�C���v�A�u�G���v�A�u�E���v�Ƃ��ǂ߂邪�A�Ӗ��́u�l�̐��v�ł���B �@�@�@�]���āA�ۑ�ł͊ԈႦ�Ă���̂��Ƃ��v��ꂽ���A�����ł��u���v�ƂȂ��Ă���̂� �@�@�@�����ł͓��ӌ�ł���̂����B �@�@ |

|||

|

|

���������ؑ��m���̐玚���s���B �@�@�����̖n�t���́A�u���v�u�ʁv�u���v�u��v�u�فv�B ���挎�̐玚���̑����B �@�@���e�͒����炵�������̖��Y���Љ�Ă���B �@�@��������́u��v�u���v�u�j�v�u荁v�����A�u���v�Ȃǂ͏����ɂ������B �@�@�ꕔ�̕����͑����I�Ȃ��̂�����B �@�@�����͑S�̂Ƃ��ăo�����X�̎�ꂽ���������̂ƂȂ��Ă���B �@ |

||||

|

|

���������ؑ��m���̐玚���s���B �@�@�����̖n�t���́A�u�H�v�u�[�v�u���v�u�_�v�u�I�v�B ���挎�́u���ҏ����v��葱���Ă���A�u�H�v�̗l�q����n�܂��Ă���B �@�@�ۑ�̏�����������ƃs�V�b�s�V�b�Ə�����Ă��āA�L��Ӗ��C�����悳�������܂��B �@�@�s���̓���͈ꎚ�ꎚ����������ƁA�͋��������炩�ɏ������Ƃ��ȁH �@�@�u���v��u�~�v�A�u�ׁv�Ȃǂ͈ӊO�Ə����ɂ������B�ꐡ�����o�����X��M�^�тŁA����� �@�@���̂ƂȂ�Ȃ˂Ȃ��B�@�@ �@�@ �@�@���A�u�Z���Z�C�v�ɂ��Ă͉��L�̃T�C�g���Q�l�ɂ��Ă��������B �@�@�@�@�@���Z���Z�C�ƘZ���q�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@���R�g�o���N�u�Z���Z�C�v |

||||

|

|

|

����������ؑ��m���̐玚���B �@�@�玚���̍ŏ��̏o������20�����ƂȂ�B �@�@�����̖n�t���́A�u�V�v�u�F�v�u���v�u�C�v�u���v�Ƃ���B���x4�������Ǔ_�ŋ���Ă��� �@�@�̂ŕ�����Ղ��B �������͓��ɖ������̂̂��̂͌����Ȃ����A �@�@�ꕔ�Ӗ��̕�����ɂ������t������B �@�@���ׂĂ݂�ƁA �@�@�@�u����(����)�v�́u���v�͐^�����Ƃ��ÈŁA�u���v�͂܂䂭���邢�F�̈Ӗ��B �@�@�@�u�m��(�������傭)�v�́u�m�v�͖����邱�ƁA�u�ށv�͌����邭���Ƃ̈Ӗ��B �@�@�@�u�C�h(���キ)�v�͖k�ɐ�����̈Ӗ��B �@�@�@�u��(������傤)�v�͘A�Ȃ��Ē���o���Ƃ����Ӗ��B �@�@�Ƃ������B |

|||

|

|

|

�����������ߒ�́u�����v�����ł���A�O���̑����ƂȂ�B �@�@�����̖n�t���́A�u�r�v�u�V�v�u���v�u���܂��͒āv�u���v��n�t���Ƃ��Ă݂�B �@�@�����͂̋�肩�炷��Ɓu�āv�����A��i�̃o�����X�����āu���v�Ƃ��邩�� �������̓��ɓ�������́u�V�v�u���v�u���v�u�I�v�u�z�v�u�n�v���ȁH �@�@�@�u��v�u�b�v����V�������B |

|||

|

|

|

�����������ߒ�́u�����v�����ł���A�O���̑����ƂȂ�B �@�@�����̖n�t���́A�u�V�v�u�Ɂv�u���v�u���v�u�p�v��n�t���Ƃ��Ă݂�B �@�@ �@�@���l�I�ɂ͖n�t�������͕��͂╶��̎n�܂肪�ǂ����������Ă���B �@�@�@�@�������A���̍�i�Ƃ��ẮA��_�Ǔ_�͖��W�ɁA�����̗���ƍl����ׂ��Ȃ̂��H �@�@�@�@�����Ƃ���ł���B �@�@�@�@���������Ӗ��ł͎l���������Ȃǂ��ނƂ���̂��͂����肵�Ă��ėǂ��Ǝv���B �@�@ �������̓��ɓ�������́u���v�u祁v�u���v�u�p�v�Ǝv���B |

|||

|

�������͑��ߒ�́u�����v�����ł���B �@�@�����́A�u�^�v�u�{�v�u��(�܂��́u�ˁv)�v�u�߁v�u��v��n�t���Ƃ��Ă݂�B ���ŏ��́u�^�v�̏㕔�������Ă���B �@�@�V�������T���炷��ƁA���L�̎��̂������`�̂悤���B �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�����Ȃ̂œ���ȕ����͑������A���ł��u���v�u�ˁv�u�߁v�u�P�v�u㺁v�u�فv�ӂ肪�����ɂ������B �@�@ �����͒��Ɂu��?(���傤�悤)�v�A�u����(���傤��)�v�A�u��㺔V(��������)�v�A�u�����V(��������)�v �@�@�Ƃ����S���̈̑�ȏ��Ƃ̖��O���o�Ă���B �@�E��?(151�`230)�́A�O���u�����鰂̕���(����)�Ɏd���čɑ��ƂȂ����l���B �@�@�@���Ώ�(����ɗp������p����)�A �@�@�@�͒���(�鏑�Ȃŋ����Ă����L�^�p�̏���)�A �@�@�@�sྏ�(���Ȃɗp������p����)�A �@�@���Ȃ킿�����E�ꏑ(����)�E�s���̎O�̂��悭�����Ƃ�����B �@�@���́u�鎦�\�v�u�E�G���\�v�u�͖��\�v�Ȃǂ����邪�A�����͓`����i�������B �@�E����(���v�N�s��)�㊿���̏��ƁB�������L���Łu�����v�Ƃ�������B �@�@�����ȍ�i�́u�Ŕ����v�u���R���v�u�~�A���v�ȂǁB �@�E��㺔V�Ɖ����V�̐e�q�ɂ��Ă͐����������܂��B |

|||||

|

|

|

����������㺔V�́u�������v�s���ł���B �@�@�����́A�u�g�v�u�Łv�uਁv�u�V�v�u�ρv��n�t���Ƃ��Ă݂�B ���u���v�u�a�v�u�V�v�u�d�v�u�n�v�u��v�ӂ肪�����ɂ������B �@�@���Ɂu���v�v�̏������͓���B �@�@�u�V�v�͑S�̂��傫���Ȃ�Ղ��Ȃ邵�A�ӎ����ď����������ƑS�̂��n��Ɍ����邾�낤�B �@�@�u���v��u�n�v�����l�ŁA�S�̂��l�����傫�����l���Ȃ��ẮB �������ۑ�ł́u�V�v�Ɓuਁv��2�Â���Ă��邪�A��҂̈Ӑ}���l����� �@�@���܂œ��l�Ɏ��̂�ς��������ǂ����낤�B |

|||

|

|

|

����������㺔V�́u�������v�̍s���ł���B �@�@�����́A�u���v�u���v�u��v�u�R�v�u�l�v��n�t���Ƃ��Ă݂�B �������͓�������͏��Ȃ��B �@�@����ł��u���v�u�R�v�u�l�v������͓�V�������B �@�@�܂��u���v�u���v�u���v�Ȃǂ������S�̂̃o�����X������B �@�@�u�s�v��2�ӏ��Ɍ���Ă��邪�A��㺔V�̐M�O�d����Ȃ�A���͖̂��Ăɕς������B ����i�Ƃ��ẮA�����̑傫�����A���o�����X�Ɏv���邵�A���S���^�������ł͂Ȃ��B �@�@���̕ӂ����ď����K�v�����낤�B |

|||

|

![�Z(����)�A��(��)�ɐ�(������)���A

�@�I(��)�ɐs(��)����Ɋ�(��)������B

�Ðl�]���A�����A��(�܂�)����(�����Ȃ�)�B

�(����)�ɂ܂����炸��(��)�B��(��)��](vimgtext79.gif) |

|

�������͉�㺔V�́u�������v�ɖ߂����B �@�@���͂��炵�āA�����́u�Z�v�u�I�v�u�Áv�u毁v�u�s�v�������n�t�����Ă݂�B ���ۑ�̎��̂����A�����������藈�Ȃ��B �@�@�u���o�I�ɔ��������v�Ƃ͎v���Ȃ��B���Ɂu�Ɂv�͓T�^�I�B �@�@���܂�ۑ�̎��̂ɂ������Ȃ������ǂ��Ǝv����B �@�@�u�Z�v�u�I�v�u���v�u毁v�Ȃǂ����l�Ȗʂ���������B �@�@����u�Ɓv�̎��̂͌`�ǂ��Ď��̍D���ȏ������B ���uᶁv�̏��������悭������Ȃ��B �@�@���������T�����Ă��A���̕������������炸�B������ƍ������B �@�@��肠�����́A����炵���������Ői�߂Ă݂悤�B |

|||

|

|

|

���������ؑ��m���搶�̑�����i�ƂȂ�B �@�@�����̓�������� �@�@�u�K�v�A�u���v�A�u�K�v�A�u�B�v�A�u�ʁv�A�u�p�v�A�u�فv�Ȃǂ��낤�B �@�@���ł��ŏ��́u�K�v�̓A���o�����X�ȏ������́A�����`�̔��̊m�ۂ�������B �@�@�܂��A�����́u�Ăւ�v�Ɓu�H�ւ�v���R�ӏ����ƌ���Ă���̂��ʔ����B �@�@�������u�H�ւ�v�͂Q��ޗL��̂ŁA�������������قȂ�B �@�@�@�@(�u�O�v�A�u�Q�v�Ɓu�K�v�̈Ⴂ) �@�@ ���u��i�v�Ƃ��Č����Ƃ��A�����̘A�������r���œr���ӏ��������B �@�@�S�������n�t�������Ƃ��āA�u�[�v�A�u�K�v�A�u�B�v�A�u�Ɂv�A�u�V�v�Ȃǂ̓r���������A �@�@���̕����Ɍq����ɂ����B��H�v���K�v���B ���u�K�v�́u���傭�ւ�v�̉E���́u��v�����A�ۑ�ł̏����������炩�ɈႤ�B �@�@���ׂĂ݂��������ł��Ȃ����������E�E�E�s�� |

|||

|

|

���������ؑ��m���搶�̑�����i�ƂȂ�B �@�@������������������ԁB �@�@�u�^�v�A�u��v�A�u���v�A�u?�v�A�u�v�A�u���v�A�uୁv�Ȃǂ͓ǂ݂�������������B �@�@ �����������̂ł����ߒ�Ɣ�r����Ə������̏_�炩���Ƃ������A���炩�����قȂ銴��������B �@�@�����Ƃ��Ă͑��ߒ�̕��������ƍ��킹�A�u�����̔������v�Ƃ����_�ŗD���Ă���C������B �@�@�ؑ��搶�̎��̂��A���ߒ�ɏ����Ă���悤�����A�Ǝ��̋Z�@�E�`�����ɑ����̋�S���ꂽ �@�@�Ǝv����B����͂���łȂ��Ȃ���̂���D���̎��Ă镶�����B |

||||

|

|

|

����������ؑ��m���搶�̑�����i�ƂȂ�B �@�@�����͓�������������B �@�@�u�ȁv�A�u�G�v�A�u?�v�A�u�Ձv�A�u���v�A�u�K�v�A�u躁v�Ȃǂ͓ǂ݂�������������B �@�@�Ȃ��ł��u�ȁv�A�u�G�v�A�u�Ձv�A�u�K�v�A�u躁v�͓��ɕ����̃o�����X���ɂ߂ē���B �@�@�@����{���炵�ăo�����X�̗ǂ��������Ƃ͌����Ďv���Ȃ�������A��J�������B �@�@���̑��A�u���v�A�u���v�A�u�ρv�A�u���v�A�u�Ձv�A�u���v�Ȃǂ�����������ؓ�ɍs���������Ȃ��B |

|||

|

|

|

���������ؑ��m���搶�̍s����i�ƂȂ�B �@��������́u�ہv�u蛁v�u���v�B �@�ѕM�����Ƃ��ē�������́A���̂R�����ɉ����u�p�v�u�ցv�u���v�����肩�B �@�S�������ɋ���Ėn�t�������́u�p�v�u�ǁv�u���v�u���v�u���v�Ƃ���B ���ۑ�́u�ǁv�ƌ����������{���̏����������قȂ��Ă���B �@�����́u�S�v�ł͂Ȃ��u��v�Ƃ��������̏�̕������������A�������u�́v�ł͂Ȃ��u���v�������������B �@����͐��������ɏ����ď������ƂƂ���B �@�u�Ɓv�̉E���̓_�̈ʒu�������������ʂ�Ƃ��ď����Ă����B |

|||

|

|

|

���������ؑ��m���搶�̍s����i�ƂȂ�B �@�@�������̂��̂��̂̓���͂Ȃ����A�ǂ݂̓�����͑����B �@�@�ѕM�����Ƃ��ē�������́u���v�u�сv�u���v�����肩�B �@�@�S�������ɋ���Ėn�t�������́u�w�v�u�i�v�u��v�u��v�u���v�Ƃ���B �@�@ |

|||

|

|

����������͖ؑ��m���搶�̍�i�ƂȂ�B �@�@���u�當�����v�Ƃ͓쒩�E��(502~549)�̕��邪�A�����̎����k(470~521)�ɍ�点�������B �@�@�@�@��������㺔V�̕�����͎ʂ����Ƃ����A����������̎�{�ɂ����Ɠ`������B �@�@�@�@�u�V�n�����v����u���ƌ���v�܂ŁA4����1��Ƃ���250�̒Z������Ȃ�B �@�@�@�@���������͈���Ȃ��B �@�@���ؑ��m��(���ނ�ڂ��ǂ�)1905~1975 �͓��{����Ƌ�������������ƁB �@�@�@�@�@ �@����?(�������傤)�F�t�H����̉z�̐l�B �@�@�@�@�z���̈��P���Ƃ���āA���������͓I�ȏ����������悤���B �@�����{(������)�F�t�H���㖖���ɐ��܂�A �@�@�@�@�����N�E渐�E�k�M�܂ƍ��킹�����l������ƌ�����B �������̉ۑ蕶�́u�H?���v����n�܂��Ă��邪�A���̑O�́u�ю{�i�p�v������B �@�@���́u�сv���u��?�v���w���u�{�v�́u���{�v���w���B��?�Ɛ��{�͏i�p(���キ��=�I�݂Ȃ�p�`)�ł���@�@�Ƃ����B �@�@��?(����)�Ƃ͓V�������̂��� �������͍s���ł��� �@�@�ۑ�͋K���������g�̒��ɐ��R�Ə����ꂽ�`�����A��i�Ƃ��Ďd�グ��ɂ͓��R������ �@�@�����M�̗��ꂪ����B �@�@�n�t�������́u�H�v�u�N�v�u��v�u���v�u�A�v�̂S�������Ƃ������B �@ |

||||

|

|

�������̈ꕶ�ŁA�挎���̑������B �@�@��㺔V�̑��q�ł��鉤���V�̏����܂��܂����ɂ͋y�Ȃ��ƕ]���Ă���B �@����?(���傤�悤�A151�`230�N)�F��?��(�ꏑ�ƞ����̒��Ԃ̂悤�ȏ���)��p�������ƁB �@�@�@��\��Ɂu�鎦�\�v������B �@�@�@�O���u�ŗL���ȑ����Ɏd���A������鰉��ɂȂ�Ƒ嗝�Ƃ����d�b�ƂȂ���̐����� �@�@�@�ł������B �@������(���傤���A���N�s���`192�N�A�㊿��)�F�����ɒ����u�����v�Ə̂��ꂽ�B �@�@�@�����̉Ƃɂ���r�ɗՂ�ŔM�S�ɏK�����������߁A�r�̐��������^�����������Ƃ����L���� �@�@�@�b������B�@�܂��A�����̂��Ƃ��u�Ւr(���)�v�ƌ����̂͂��̌̎��ɗR������B �@�@�@��\��ɂ́u�Ŕ����v������B ��������������������B�u��v�u�߁v�u���v�u���v�u��v�u���v�u�z�v�u�ʁv�u���v�u���v�ȂǁB �@�@�n�t���́u��v�u�߁v�u��(���͎z)�v�u�V�v�u���v�����肩�B �����̂̏������ɕs���Ăȕ���������B�u�߁v�����̕����B �@�@�V�������T�ɂ��Ƒ��ߒ낪�������u�߁v�� �@�@�@�@�@  �@ �@ �@ �@ �@���L�����B �@���L�����B�@�@�@�@�@�@���̓��̉E�[������{�Ƃ���B �������Ɍ���������B������V�������T��� �@�@���u�z�v�ł�  �@ �@�@�@�@�@�@���[������{�Ƃ����B �@�@�����̎��T�ɂ͑��ߒ�̏������u�ʁv�͖����������A �@�@�@�@�E��㺔V�̏������@  �@ �@�@�@�@�@�E�q�{���������@�@  �@�ӂ肪�Q�l�ɂȂ�B �@�ӂ肪�Q�l�ɂȂ�B�������́u��v�u���v�u�V�v�̂R������2��Ă���� �@�@�������̂ŏ����Ă͍�i�Ƃ��Č���肷�邾�낤�B |

||||

|

|

���挎���̑������B �@�@��㺔V���s����A��A(㺔V�͌��V�������̕������������߂��Ƃ͒m�炸) �@�@���V�̏��������������āA(����Ȏ��������̂�)�������傢�ɐ��������� �@�@���������̂Ɗ��Ⴂ�����B �@�@���V�͂������(�����̉��肳��)�p�����Ƃ������́B �@�@�@�Ȃ��Ȃ����[�����X�Șb�ł���B �������̓�����Ȏ��� �@�@�u㺁v�u�ҁv�u�\�v�u���v�u�ˁv�u�́v�u�m�v �@�@�u�T�v�����L�邪�����������ɂ��Ȃ������K�v���낤�B �@�@�u��v���o�����X�̎��ɂ������Ȏ��ł���B |

||||

|

|

���ŏ��́u�s�v����n�܂��Ă��邪�A���̑O�̕��́u��㺔V�Z�s�v�ł���B �@�@�u��㺔V�͓s�ɏZ(��)����Ƃ�����v�ƂȂ�B �@�@�u�q�h�v�Ƃ͉�㺔V�̑��q(���j)�u���V�v�ł���B �@�@�����V���܂��̑�ȏ��Ƃł������B(㺔V�͑剤�A���V�͏����ƌĂꂽ) �@�@���q�̈��Y���ʔ����B �������͑����B�u�s�v�u�s�v�u�h�v�u���v�u�k(�`���E�^���Ȃ�E��)�v�u�Ձv�uਁv�u�s�v�� �@�@���ɓ�����B�u���v�͂ǂ������ėǂ��̂������������ɂ����B �@�@�u�s�v��u�Ձv�͈ꐡ�����M�����Ŏ��̂��啔�ω��������B |

||||

|

��������(��)<���Ă�����>�̈ꕔ���B �@�@�����̏o�����́u���V�v����ۑ蕶�́u���Ӂv�Ƒ����B �@�@�I�����u�v���v�ɑ����āu�Z�����v�ň���ƂȂ�B �@�@�ǂ݂͏o�������u��(����)�̋�(��낱��)���ͥ���v�ƂȂ�A �@�@�I���́u�v(�����)�����Z(���イ����)��(��)�ɐ�(������)���v�ƂȂ�B ���ǂ݂Ƃ��Ėʔ����̂́u�s�\�s�ȔV�����v�Ƃ����߁B �@�@�u�F�s�E�\�@�D�s�A���@�V���C���B�����v�̏��œǂށB �@�@�����A�u�V���Ȃ��ā@������������@�\�킸�v�ƂȂ�B������ɂ����I ������u���v�u�Ӂv�u�ԁv�u�ׁv�u���v������B �@�@���Ɂu���v�͂������̏�����������̂ŁA�`�ǂ����̂��̂肽���B �@�@�܂��A�u�V�v�u�ȁv�u�s�v�����ꂼ��2�������邪�A�����������ł͖��C�Ȃ��B �@�@���ꂼ��Ǝ��̍H�v���K�v�B ���n�t�������́u���v�u�ԁv�u�v�u�\�v�u���v�ƂȂ邾�낤�B �@�@�n�t�����������C�����邪�A�S�̂�����Ƃ���Ȃ��̂��B �@�@�܂��u�فv�u�P�v�u(������)�ȁv�u�v�v�ł̓`���C�t�������邾�낤�B �@�@�ꕶ�����M��𐮂��Ȃ���̏������ɂȂ肻���B ���ŏ��͋C�t���Ȃ��������u�فv�̉E�����u��(����)�v�Ǝv������ł����B �@�@�u�Ɓv���Ɣ���ƂȂ�̂Ńj���x����������Ƒ��悪�\��ƂȂ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�@�Ƃ��낪�u�فv�͋��ł���A�����ŏ��߂ĉE�����u�Ɓv�ł͂Ȃ� �@�@�u�e(�������E�g)�v�̓_���Ȃ������ƕ��������B |

���ۑ���e(�����Q�T�N�T���x�܂�)

| �ۑ�(����{) | �{���� ��(�ǂݕ�) |

���� | �Ӗ� | ���@�l | |

|

|

|

�P�D�n�t�������́u��v�u�R�v�u�ҁv�u���v���B �@�@���Ɂu�R�v����u�N�v�܂ł̂V�����͖n�t�����Ȃ��ŏ��������B �Q�D�����̓�������� �@�@�u��v�u���v�u�ǁv�u�N�v�u�p�v�u�O�v�ȂǁB �@�@�܂��u�R�ҁv�u�V���B�v�u�����v�u�ޑO��v�͈�C�����ƂȂ�B �@���u��v�͑傫���ƑS�̓I�Ɏl�p���G���A�ɔ[�߂鎚�̂ɒ��ӁB �@���u���v�͊ȒP�Ȃ悤�������S�̊m�ۂƁA�_�̏��������|�C���g���B �@���u�A�v�́u����ɂイ�v���S�̂̃o�����X�����߂�B �@���u��v�͍s�������M���~�߂��ɏ����B �@���u�ǁv�͍��ォ��E��ɓ���M�������|�C���g�B �@���u�R�v�͒��S���ƌX���A�E���̋���`�����߂�B �@���u�ҁv�́u�R�v�Ƃ͋t�̌X���ƂȂ�A�u�R�ҁv�ň�̃o�����X��ۂB �@���u�V�v�͍Ō�̐����厖�B�Ȃ����ɐ^���������o�ŏ����B �@���u���v�́u�V�v�Ƃ̈ʒu�W���d�v���낤�B�u�s�v�̏������ɏ����B �@���u�B�v�́u�C(�ɂ�ׂ�)�v�̏������ƁA�Ō�̊ۂ߂��|�C���g�B �@���u���v�́u�A�v���l�ɁA�u����ɂイ�v�őS�̂����܂�B �@���u�N�v�͑S�̂̌X���ƁA�Ō�́u���v�ɒ��ӁB �@���u�ҁv���u����ɂイ�v�����ߎ�B �@���u�p(��)�v�͎��̓��Ɍ뎚�ɒ��ӁB �@���u�{�v�͑S�̌X���ɒ��ӁB �@���u���v�͈ȊO�ƉE���́u���v���|�C���g���낤�B �@���u���v�͌y���A�������M���~�߂邱�ƂȂ������g�B �@���u�ށv�́u�����v�̏������ƁA�Ō�̕M�̉���������B �@���u�O�v�͕M�g���ɒ��ӁB�Ō�̕M�̗������������́u��v�����߂�B �@���u��v�͗͋����A�Ō�̏c���͊ɂ₩�ɗ����B |

||

|

|

|

|

�P�D�n�t�������́u��v�u��v�u�сv�u�D�v�u�X�v���B �@�@�ꍇ�ɂ���Ắu��v�u�сv�ł̖n�t���͂��Ȃ��ŊԂ̕����u���v�� �@�@�ς܂��邱�Ƃ��l���Ă݂����B �Q�D������������������� �@�@�u���v�u���v�u���v�u�ׁv�u��v�u���v�u攁v�u���v�u���v�u�X�v�u�L�v�u�K�v�ȂǁB �@�@�܂��u��l�s���v�u���ׁv�u�ѐv�u�D�����v�u�X���v�u���L�K�v �@�@�͈�C�����ƂȂ�B �@���u��v�͐��̑����ƌX���B �@���u�l�v�͉E�̐����قڐ����ɂɂ��Ď��́u�s�v�ɂȂ���B �@���u�s�v�͊e����^�������ɗ͋��������B �@���u���v�͏c���̌X���ƁA��������E�ւ̐��̌X���ɒ��ӁB �@���u���v�́u��(����ׂ�)�v�ƉE�̓�炩�Ȑ��̏��������|�C���g�B �@���u��v�͍Ō�̊ۂ߂��Ȃ߂炩�ɁB �@���u���v�͏�̔g���̏������ƁA�M�̉����|�C���g���낤�B �@���uਁv�͕������傫���Ȃ�₷���Ȃ邱�Ƃɒ��ӁB �@���u�сv�͌X���������d�v�B���́u�v�̓���͋����B �@���u��v�͕M�̉�]�̉^�т��|�C���g�B �@���u���v�͒����̏c���ɑ����̃A�N�Z���g������B �@���u攁v�͕M�����A�����ĉ��̂ŕM�����ɒ��ӁB �@���u�D�v�����́u�S�v�̏��������d�v�B �@���u���v�́u�����v�Ɓu�Áv�̍ŏ��̉����̈ʒu���d�v�B �@���u���v�͕M���~�߂��A�͂��đ��点��B�Ō�̓_�̈ʒu�ɂ����ӁB �@���u�X�v�͊������ƁA�������̎O�{���ɋC������B �@���u���v�͌X���ƁA�c���̒��ߕ��������̏o�������߂�B �@���u���v�͐�ׂ�̎��́B �@���u�L�v�͂S�{�̉����̌X�����㉺��{�ňقȂ�A�c���̎O�{�͊e�X�قȂ�B �@���u�K�v�́u��(���˂ւ�)�v�̏�����������B |

|

|

|

|

|

�P�D�n�t�������́u��v�u�v�u���v�u���v�B���ɍŏ��̕����u��v����u���v �@�@�܂ł�7�����͓r���n�t�������ɏ����グ�����B �@�@�u���v�Ŗn�t������ƁA�����́u���v�Ɩn�t������������ł��܂��B �Q�D�����̓�������́u��v�u���v�u���v�u��v�u�(�s)�v�u�m�v�Ȃǂł��낤�B �@�@�u��v�Ɓu�s�v�͏�����������A�悭���ׂȂ��ƌ뎚�ƂȂ�₷���B �@�@�u���ւ�(��)�v���P��ڂɂR���������邪�A�e�X�M�^�т������ς��邱�ƁB �@�@�u���ҁv�u�������v�u�����v�u�Γ��v�u������v�u��ᶁv�u�s�m�N�v�͂��ꂼ�� �@�@��C�����B �@�@ �@���u��v�͏������A�������ɒ��ӁB �@���u�ҁv�͍ŏ��̕M�̓�����Ō��܂肻���B�͂��B �@���u���v�́u��(���ւ�)�v�̈ʒu���d�v���B�P���ȕ��A�傫�߂ɏ����B �@���u���v�́u��(���ւ�)�v�̌X���Ɛ^�̕M�������|�C���g�B �@���u���v�͓_���ӊO�Ɠ�����B �@���u���v�͍Ō�̊ۂ߂��Ȃ߂炩�ɁB �@���u���v�͉E���̕�����M���y�����ė͋��������������ǂ������B �@���u�v�̍����ւ̐��̌X���ɒ��ӁB �@���u���v�͑S�̓I�Ɍy�₩���Ă�l�ɗ��K���K�v�B �@���u���v�͕M��ł̈�C�����B �@���u�R�v�͉����̐�����U�~�߂�l�ɂ��Ă���B�ӊO�Ɠ���B �@���u���v�͒����̏c���ɑ����̃A�N�Z���g������B �@���u���v�͏������ɒ��ӁB�B �@���u��v�͕M��ŕM�̉^�тɒ��ӂ���B�傫�߂ɏ������B �@���u���v�͍Ō�̊ۂ߂��y�₩�ɁB �@���u���v�́u������ނ�v�̌X���ƁA�e�X�̉����̌X���ɒ��ӁB �@���u�(�s)�v�͏������ƕM�̓�����A�M�̕Ԃ������|�C���g�B �@���u�s�v�͈�C�����B �@���u�m�v�́u�s�v����̂Ȃ���m�ɁB�E�́u���v�̈ʒu�E�`�ɒ����B �@���u�N�v�͏c���̏I��肩��̕M�̕Ԃ����ɒ��ӁB |

|

|

|

|

|

�P�D�n�t�������́u�k�v�u�F�v�u�M�v�u�s�v�B �Q�D�����̓�������́u�k�v�u�F�v�u���v�u�q�v�u�߁v�u�Ձv�u?�v�Ȃǂł��낤�B �@�@���ɍ����͉E�̍s�Ɂu�l�v�u�F�v�u���v�u��v�Ƃ������c���ŏI��镶�����S���L��B �@�@�������A�e�X�������ɕM�g���⑾��������Ă��邱�Ƃɗ��ӂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�@ �@���u�k�v�̍ŏ��̏c���̕M�̓�����ƏI�����Ō`�����܂�B�E�̓_�̏����������ӁB �@���u�l�v�̏c���͔��炵�āA�Ō�͕M���y�������グ��悤�ɂ���B �@���u���v�͗͂��āA���ɍŏ��̉������獶��ɕM��Ԃ����A�p�ɂȂ�Ȃ����ƁB �@���u���v�́u���v��傫�߂ɁA�M�̉�]���R�ӏ��L��B �@���u���v�́u���v�̑����́B�Ō�̉E���ւ̈������ƃn�l���|�C���g�B �@���u�F�v�͏c���ڂɊp�B�Ō�̂Ђ˂�̕����ɒ��ӁB�Ō�̏c�����M��r���Ŏ~�߂�B �@���u���v�͕M�̓�����ƌX�Ίp�x�A��������̌X���ɒ��ӁB �@���u��v�́u�C�v�̓�����ɒ��ӁB �@���u��v�̍ŏ��̉����͒��߂ɁA�����c�̂R���͓����ł͂Ȃ��B �@���u���v�͑S�̂̌X���ƁA�E�������Ȃ��l�ɁB �@���u���v�͉��̐��ƃn�l�A�E�̓_�̏������ɒ��ӁB �@���u���v�͍ŏ��Ǝ��̐��̌X�������B �@���u�M�v�́u������ނ�v�����Ɓu�K�v�̕����̋�B �@���u�q�v�́u�����ւ�v�̏c���̔���������B �@���u�n�v�͏������ɒ��ӁB �@���u�s�v�͖����̂悤�Ɍ���鎞�����A�����͑����A��������Ə����B �@���u���v�́u�s�v����̗���̒��ŁA���̍��E�̈ʒu�Ƒ傫���ɒ��ӁB �@���u�߁v�́u����ɂイ�v�̏o����őS�̂̃o�����X�����܂�B �@���u�Ձv�͕M�̓�����������B���̉E���̗����̌`�ɂ����ӁB �@���u?�v���u�����v�̏������ƁA�E���u���v�̏������ƈʒu����C���ɒ��ӁB |

|

|

|

|

|

�P�D�n�t�������́u�Łv�u���v�u���v�Ƃ��A�ɂ��u���v�܂��́u���v���B �Q�D�����̓�������́u��v�u���v�u���v�u���v�u���v�u�Ɂv�Ȃǂł���B �@�@����{�ł͕����̒��S�����Ȃ����Ă��邪�A�������Đ^���Ȃ��Ă��ǂ����낤�B �@�@���ɍŏ��̍s�́u�Z���v���E���ɂȂ��Ă��邪�A�������������ɏ���������������B �@�@�u�ŋN����Z�v��u�����}��v�A�u�����v�A�u���s���v�Ȃǂł͕M���x�߂邱�ƂȂ��A��C�ɏ����グ�����B �@���u�Łv�͍ŏ��̕����Ȃ̂ŕM�̗͂̓�����Ńo�����X�����܂肻���B �@���u�N�v�͉E���́u�߁v�̍ŏ��̈ʒu�ƍŌ�̃n�l�ʒu�ɒ��ӁB �@���u���v�͍Ō�̕M�̕Ԃ������́u��v�ɂȂ���l�ɂ���B �@���u��v�̂���ނ蕔�́u�c�v�ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӁB�u�w�v���Ɠ������̂Ƃ��Ȃ��B �@���u�Z�v�́u���v�̑����́B�Ō�̉E���ւ̈������ƃn�l���|�C���g�B �@���u���v�͑S�̓I�ȌX������厖�ŁA�X�����Ƃŕ����̃o�����X�������Ă̓_���B �@���u���v�́u�����Ƃւ�v�����B�E���͗����悤�ɁB �@���u�}�v�͉E���̏�̏����o���ʒu��������B �@���u��v�̍Ō�̉����̐��͗͂���ꂸ�Ɏ��R���ŁB �@���u�e�v�̍Ō�̏c���͕M�ɗ͂�������������`���B �@���u�F�v�͏�̓_�͉��̓_�ւ̌q���肪����A���̓_�͉�������l�ɕM���I��点��B �@���u���v�͏�L����̐�`�ƂȂ�B �@���u���v�͍Ō�̊ۂߕ������^���������C���Ƃ������B �@���u���v�́u���v�̕����̌X���ƁA�u���v�̕����̌X�����قȂ�B�u���v�́u�߁v�Ə����Ȃ����ƁB �@���u���v�͍Ō�́u�^�v�̕������ӊO�Ɠ�����B �@���u�s�v�͂��Ȃ��݂̊����ň�M�����B �@���u���v�́u���v�̕����́A�O�L�́u���v�Ɠ����B �@���u���v�̕M�̓�����ƁA�I����������B �@���u�Ɂv�́u����ɂイ�v�̏o����őS�̂̃o�����X�����܂�B �@���u���v�͗͂���ꂸ�ɂȂ߂炩�ɏ����B �R�D�����̍ł�����͉̂��Ƃ����Ă������Ă��鎞�Ԃ����Ȃ����Ƃ��낤�B �@�@�N���ɂ͑��q�v�w�����������A��āA�����͑��q�Ɩ��Ƒ������o�ʼn䂪�ƂɖK���B �@�@�������A���̑���6���܂ʼn䂪�Ƃɔ��܂�Ƃ����B(�V�ԑ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ�) �@�@���ǁA12��25���`1��6���܂ł́A�w�ǕM�������Ԃ��Ȃ����ƂɂȂ�B12��24���܂ł� �@�@��{���K�����āA1��10���܂Ŋ�b���K���I���A���̌��C�ɖ{�ԂƂȂ�B �@�@�啔�������ł���B |

|

|

|

![��聁F�����̎���

���F������̗\���E��]�ɔ��������Ƃ�

�@�@�@�������t

�����Ɖc�F�����̌R���̕��c](vimgtext55.gif) |

|

�P�D�n�t�������́u���v�u�p�v�u聁v�Ƃ��A�ɂ��u�v������B �Q�D�����̓�������́u���v�u���v�u�p�v�u���v�u聁v�u�Ɓv�Ȃǂł���B �@�@�S�̓I�ɓ�������łȂ��A����ȏ����������镶�����ڗ��B �@�@���ꂾ���ɁA�������̂̃Z���^�����O�����łȂ��A�e��̃Z���^�����O���v���ӂƂȂ肻���B �@���u���v�́u���܂��v�̓����́u���v�������ɂ������B �@���u���v�́u����ɂイ�v�̏o����ō��E�����B �@���u���v�͍ŏ��̉����������B �@���u�ԁv�͓�C�ł͂Ȃ����A�u���v�ƈ�̂ŏ����B �@���u���v�́u��(����)�v�Ǝ��Ă��邪�Ⴄ�B������������B �@���u�p�v�͈ӊO�ƍ��́u���v��������B �@���u�N�v�́u�����Ƃւ�v�����B�E���͗����悤�ɁB �@���u�s�v�͍��܂ʼn��x���������̂œ���͖����������ɂ͒��ӁB �@���u���v�́u�s�v�ƈ�̂ŏ����B�����́u�p�v�̏������ɒ��ӁB �@���u���v�͕����̌X�ƈ�ԉ��̏�������������B �@���u�v�͕M�̉��ƁA�Ō�̕M�̗��������|�C���g�B��s�ڂ̍Ō�Ȃ̂ŗ]���ɂ����ӁB �@���u���v�͍Ō�̏c���̕M�̗�������������B�B �@���u聁v�͊ȒP���������A�Z���^�����O�ƕM�̕Ԃ����ɒ��ӁB�B �@���u���v�́u���v�Ƃ����������g���Ă���B�M�̓����ɒ��ӁB �@���u���v�͏c���ɁA���̓�{���̏������ɒ��ӁB �@���u�v�͌X�����ɒ��ӁB �@���u�Ɓv���X�����ɒ��ӁB �@���u���v�͑O�����ł��L�����̂Ŕ�r�I�Ղ������A�u�����v�̌X���ɒ��ӁB �@���u�Ɓv�́u������ނ�v�̉��A�u況v�̏�����������B�o�����X�̎����ɒ��ӁB �@���u�z�v�́u�c�v�̕����ł��邪�A�ӊO�Ɓu�C�v�̏������͗��K���Ȃ��ƃZ���^�����O������B |

|

|

|

|

�P�D�n�t�������́u���v�u�`�v�u��v�u���v�Ƃ��A�ɂ��u���v������B �Q�D�����̓�������́u���v�u���v�u�́v�u�ˁv�u�F�v�Ȃǂł���B �@�@�����̑傫����Ԋu�����܂��Ƃ�Ȃ��Ə�������Ȃ��Ȃ鋰��B �@�@���Ɂu�ˑ��v��u���[��v�͂��ꂼ��ꕶ�����o�ŏ����グ��K�v�L�肻���B �@���u���v�͉E���̑S�̂̔������o�����X���Ƃ��ő厖�B �@���u���v�́u���ɂ��܂��v�̏o����ō��E�����B �@���u�R�v�͌X�����������B �@���u�́v�́u�����v����̏㉡���ƁA�Ō�̏c�����|�C���g �@���u�݁v�͕M�̕Ԃ��ɒ��ӁB �@���u�`�v�͑S�̂̌X�������Ŏ��̂̃o�����X�����܂肻���B �@���u�ˁv�́u�����Ƃւ�v�����B�E���͗����悤�ɁB �@���u���v�́u��������ނ�v����u���v�ւ̓�����ɒ��ӁB�Ō�̏c���͐^�������ŗǂ������B �@���u���v�͍Ō�̕M�̕Ԃ�����_�̏��������ӊO�Ɠ�����B �@���u�[�v�́u�����v�̏������łقڌ��܂肻���B �@���u��v�͕M�̕Ԃ����Ō��܂�B �@���u�_�v�͎��̂ɒ��ӁB�뎚�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁB �@���u��v�͗͂���ꂸ�ɑ������o�� �@���u���v�͕M�̓�����Əc���̌X���B�u��v�ƈ�̂ŏ����B �@���u�F�v�͕M�̓�����ƃo�����X��������B���������v���ӁB �@���u���v�͉ߋ����x�������������L��A�S�̂̌`�Ɖ~���������コ�������B �@���u�|�v���ߋ����x�������Ă���A���̎��ւ̌q������l�����Ĉ�C�ɏ����B �@���u�s�v�����ꂽ���������A�u�|�v�ƂȂ��Ĉ�C�ɏ����B �@���u���v�́u�ɂ�ׂ�v�őS�̂����܂肻���B �@���u�S�v�͕M�̕�����ς��āA�u���v�Ƒ傫�������l�ɂ��ĕM�����n�߂�B |

||

|

|

|

![�[���A����ɑD�V�т���A�[���̍~�肽

�g�Ԃ́A����Ƃ��뎄�̐S��J�D�ɂƂ����B

���̏��M�ɂ������l�̐��̕������݂́A

��N�̐̂���ς��ʂ��Ƃ��B

���̕ϓ]���悻�ɓ��ւƗ��ꋎ�鐅�ɁA

�������݂̂��Ƃ��������˂��Ƃ����](vimgtext46.gif) |

�P�D�n�t�������́u���v�u���v�u��v�u�N�v�Ƃ��A�ɂ��u�D�v������B �Q�D�����̓�������́u���v�u�܁v�u���v�u���v�u�o�v�Ȃǂł���B �@�@���Ɂu���v�́u�|�v�̎��̂ɂȂ��Ă���̂Œ��ӁB �@�@�܂��A�������́u�����v�̊������U�����Ƒ������A���ꂼ�ꏑ������ς���B �@���u���v�͍ŏ��̕M�̓�����A�E�ォ��B �@���u���v�͉E���̋Ȃ���̗͂��B �@���u�܁v�́u���v�Ǝ��Ă��邪�ʎ��Ȃ̂ŗv���ӁB�u���v�ƈ�̕����B �@���u�v�́u�����v�ƒ��́u�Áv�A�E�́u���v�̌X���Ə㉺�W �@���u�V�v�́u����ɂイ�v�ƁA����Ɏ���u�q�v�̕M�B �@���u���v�́u�|�v�̎��̂ŏ����B�u�Ђւ�v�̏������ɒ��� �@���u�g�v�́u�����v�ƁA���́u�|�v�ւ̂Ȃ� �@���u�|�v�͏����c���ɁB �@���u�V�v�̓Z���^�����O �@���u�D�v�́u�H�v�̕����̍������T���߂ɁA�u�S�v�̌X������ �@���u���v�́u�����v�ƉE�́u�q�v�̌` �@���u���v�́u�����v�ƁA�Ō�̃n�l �@���u��v�͗͂���ꂸ�ɑ������o�� �@���u�Áv�́u��v���l�A�͂��đ��߂� �@���u���v�́u�Áv����̎��R�̗���ƁA�Ō�̏c���͕M�ɗ͂�����āB �@���u�N�v�́u����ׂ�v�ƉE���̃o�����X �@���u�o�v�́u�^�v�̎��̂ł���A�Ō�̊ۂߕ��Ǝ��́u��v�ւ̗���� �@���u��v�́u�^�v�ƈ�̕��� �@���u���v�͗͂���ꂸ�� �@���u���v�͌y���^�b�`�ŁA�����ʂ藬���l�ɁB �@ |

�����̏�������

�@�@�@������20���ɂ͐V�������͂��܂��B��20���܂łɖ{���ɓ͂��Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�@�@�@�@20�����ɐV�������͂��̂ŁA���̗���������K�J�n�ł��B

�@�P�D�悸�͍d�M�Ŏ��̂̏�������S�̂̌`���m�F���܂��B������������Ȃ������́u�V�������T*1)�v�Œ��ׂ܂��B

�@�@�@���{��ǂ�ŁA�{���̓ǂݕ���Ӗ��������悻�������Ă����܂����A�w�����ꂽ���ӓ_�ɂ��ڂ�z��܂��B

�@�@�@�����Ă���{�̕����̑����E�Z������n�Z�������镶�������߂܂��B

�@�Q�D�����āA�{���Q��̒��S�������M�ň����Ă����܂��B

�@�@�@�����ď㉺�����̔����̈ʒu�ɂ����M�Ő��������Ă����܂��B

�@�@�@�@���c�����̒��S�̈ʒu�m�ɂ��邱�ƂŁA�����Ԃ̊Ԋu���K���̔��f�ɂ��Ȃ�܂��B

�@�R�D���悢��A�M�����ɓ���܂��B�悸��1�T�ԁ`10���قǂ͔��������ŗ��K���܂��B

�@�@�@���̊ԂɁA�@��{�I�ȕM�̉^�сA�A�����̌`�A�B�����ƕ����̂Ȃ����@�Ȃǂ��K�����Ă����܂��B

�@�@�@�����āA20�����S�Ă�����{�����Ȃ��Ă�������l�ɂ��Ă����܂��B

�@�@�@��̈��30�`50���̔������g���܂��B

�@�S�D���̂P�T�Ԃقǂ́A�����g���܂��B

�@�@�@�������A�ŏ����O�ɁA�����ŗ��K�ł��B

�@�@�@�������ꕶ���ꕶ���A����{�ƍו��܂Ŋm�F���Ȃ��珑���܂��B

�@�@�@�͗��K�p�����g���܂��B���ɕ����̔z���c�̕������т��^�������ɂȂ�l���ӂ��邱�Ƃ�D�悵�܂��B

�@�@�@�ŏ���2�`3���A���X�ɑ��₵��5�`7����ڕW�Ƃ��Ă��܂��B(���̓��̋C���ő���)

�@�T�D�ŏ�����2�T�Ԃقlj߂��Ď��M�����ė�������A�����̏����g���܂��B

�@�@�@�������A�ŏ��͔������K�B�������K�p���A�Ō�ɐ������̏��ł��B

�@�@�@�������K��20������2�`5��J��Ԃ��A���̎������̉덆�̗��K�����܂��B

�@�@�@���K�p����3�`5���ŏ��X�Ɍ��炵�Ă����܂��B

�@�@�@��������3�`5���ŏ��X�ɑ��₵�Ă����܂��B

�@�@�@�̗͋C�͂�����A�X�ɂP�`�R�����x�����������܂��B

�@�@�@���̒��ŁA�[���������̂�����@�덆�������Ē�o��i���Ƃ��ĕʕۊǂ��܂��B

�@�@�@20�����S�������ď��������Ƃ͂���܂���B���ǂ܂��܂��̂Ƃ���ł̑Ë��ł��ˁB

�@�U�D��̖���15�����܂łɏI���܂��B

�@�@�@�ۊǂ����[����i����ׂāA��o��i��I�т܂��B

�@�@�@�Ō�ɑI����i����o����邱�Ƃ͂܂�����܂���B

�@�@�@�ӊO�ƍŏ��ɑI����i����ԗǂ������肷�邱�Ƃ�����܂��B������K���Ă����̂��H�����ɕ���邱�Ƃ�����܂��B

�@�@�@��o��i�ɖ��O�����������āA����̃������L���㕕���ɓ����20���ȑO�ɒ����l�ɓ������܂��B

�@�@�@�������͂��܂ŁA���������̋x�����ƂȂ�܂��B

�@�����K�͌��������ߑO����1�`1.5���ԂقǍs���Ă��܂��B(�C�͂��������͑��߂ɏI���܂�)

�@�@�@����ł������̂悤��3�`5���قǂ͑��̓s���������ė��K���o���Ȃ���������܂��B

�@�@�@���������Ƃ��͐S�𗎂��������Ȃ��Ɣ[���ł��鎚�͏����܂���B

�@�@�@�u���������āv�A�u���M�������āv�ƌ����������Ȃ��珑���Ă��܂����A���͂��ꂪ�Ȃ��Ȃ��o���Ȃ��āE�E�E�@�܂��܂����n�҂ł��B

�@�@�@�@�Ƃ͌����A�������K���Ă����ƁA�������̐i�����Ă��邱�Ƃ������邵�A����{�̉�ǂɖ������V���Ȕ���������B

�@�@�@����{���������ƁA�ׂ��ȉӏ��ŕM�̉^�ѕ���͂̓�����A�X���⎟�̕����Ƃ̂Ȃ������X�����ɓ��ɉ�ǂ���Ă���B

�@�@�@�������������J��Ԃ��Ă������Ƃ���B�ւ̓����Ǝv���Ă��܂��B

�@*1)�V�������T�F�����ߗ�(�ӂ����@�����炢)��A�@���s���F(��)�ЁA�@\3,800+��

�����̏��������p���ɂ���

�@�@���n�͌Ō`�n�ł͂Ȃ��A�t�n���g���Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�{���͌��Ŗn���C���ĐS�����������Ă��珑�������ׂ��ł��傤���A�P�ɖʓ|������̗��R�ł��B

�@�@�@�@�@���̑���A�M��̂ɂ͎��Ԃ��������Y��ɂ��Ă��܂��B

�@�@���M�͗r�т��g���Ă��܂��B��������7��~���炢�̂��̂��܂����B

�@�@�@�@�@������s���ł́A�C�^�`��n�̖тȂǂł��ǂ������̂ł����A�_�炩���M�̕������������ƕ����ėr�тɂ��܂����B

�@�@�@�@�@�ł��A�g����������Ȃ̂��A�r�тł���r�I�����ȕM�����炩�@�Ȃ��Ȃ����R�ɕM�������Ă���܂���B

�@�@�@�@�@���ɁA�ۂ߂���A�~�߂��肷�鎞�A�т��p�T�p�T��ɂȂ��Ă��܂��܂��B�����ƍ����ȕM�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂����E�E�E

�@�@�@�@�@�����Ə��ɂȂ�����A����Ƒ��k�������ł��B

�@�@���p��

�@�@�@�@�@���͋����قǍ����ł��B�����Ńl�b�g�ŏo���邾�������Ȃ��̂�T���čw�����Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�܂��A���K�p�̂�100��2,000�~�ȉ��ƌ��߂Ă��܂��B

�@�@�@�@�@�����A�u�ɂ���v��u�M�̊����v���炷��ƈ��߂��i�͗ǂ��Ȃ����Ƃ�������܂����B

�@�@�@�@�@���Ƃ����āA100����8��~��1���~������l�ȍ������͂ƂĂ������܂���B

�@�@�@�@�@�����Ə��ɂȂ��āA2�`3���������Β�o��i���o����l�Șr�ɂȂ����猟���������Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�@���݂̐����p��100����2,500�~���x�̂��̂ł����A����ł��厖�Ɏg���Ă��܂��B�����E�ɂ������ʂ̂��̂ł��B

�@�@�@�@�@���R�Ȃ�����K�p�������������̂�T���܂��B�߂��̃z�[���Z���^�[��100��98�~�̂��̂��Ă��܂��B

�@�@�@�@����ł������Œ�500���͎g���Ă��܂��܂��B

�@�@�@�@�@���ł������Ȃ��������������Ȃ��Ă��܂��E�E�E

�@�@�������������@��![]()

�@�@�@�@��PDF�����������ɂȂ邽�߂ɂ́AAdobe(R) Reader���K�v�ł��B

�@�@�@�@�@�@�܂��C���X�g�[�����Ă��Ȃ��ꍇ�͉��̉摜���N���b�N���A[�_�E�����[�h]�{�^���������A���̃y�[�W�̎w���ɏ]����

�@�@�@�@�@�@�_�E�����[�h���Ă��������B���삪������Ȃ������u�����v���N���b�N���ĉ������B

�@�@�@�@�@�@�@![]()

��������ɎQ������

�@�@���ʐM����Ȃ̂ŁA�w���҂Ɩʂƌ��������Ƃ͂���܂���B�C�y�Ȕ��ʒ��ڋ����ė~�����Ǝv�����Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@���ɁA��������M�����̕s���ȕ�������������A�����̃|�C���g�ƂȂ�ӏ��̋��������ė~�����Ǝv���Ƃ��ł��B

�@�@�@�@�����œY��˗����ł��܂����A�Y���i����邭�炢�Ȃ��o��i�ɂ������������I�ƍl���Ă��܂��̂ŁA�˗��������͂���܂���B

�@�@�@�@�@��ƋC�͂���������A�{�����i�W���ɂ�����܂������Ƃ͎v���Ă��܂��B

�@�@������������ł͋������肪����ƒ��荇��������܂��B

�@�@�@�@���̏ꍇ�́A�����N���ɉ��������l�����ł��B�ܘ_�A�L�������Ƃ��Ȃ����A�ʐ^���݂����Ƃ��L��܂���B

�@�@�@�@���̒��Ŗڂ��������̂��u�덆�F�y�Z�������v�@�ƌ������ł��B�����͓y��(�g���R)�Ƃ������ł��̂ŊC�O����̎Q���҂ł��B

�@�@�@�@���͂��̕����u�y�Z�������v�ƌĂ�ł��܂��B

�@�@�@�@�y�Z�������Ƃ́A���R�Ȃ����������łȂ��A�����E���i���ꏏ�ł��̂ŁA�]�v�e���݂�����܂��B

�@�@�@�@����Ȏv�����݂ŁA����40�Α�A�ܘ_���l�Œm�I�ŁA���q�����2�`3�l���āA�ŋ߂���Ǝq��ĂɈ��肪���ď����ɎQ�����ꂽ�B

�@�@�@�@����ȑz�������Ȃ���A�ǂ����C�o���Ƃ��Ď��̐S�̎x���ł�����܂��B(�������͖��f�疜�ł��傤���E�E�E)

�@�@�@�@���͔N����N��Ȃ̂ŁA���ꂩ��̐L�т���͊��ҏo���܂��A�y�Z�������ɂ́@�����Ɗ撣���ď㋉��ڎw���ė~�����Ǝv���Ă��܂��B

��������̏����V�X�e��

�@�@�����������ɂ���āA�����V�X�e���͑S���Ⴄ�l�ł��B

�@�@�@�@����I�Ȋ�͂ق����C�����܂����A����͏����������z�����������Ȃǂő��݂̗͗ʂ��������ł��傤�ˁB

�@�@�����āA������̃V�X�e��(���)��

�@�@�@�@�E�n�߂͂W������X�^�[�g

�@�@�@�@�E1�������i����Ɓu���i���v�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�����ŁA�i�ʂ̓o�^�������x�����Ɓu�덆�v���t���A�u���i�v�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�E���i����͓�i�A�O�i�Ɛi�݁A�l�i�����i����Ɓu���t�͌��v�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�����ŁA�t�͌��̔F�藿�����x�����Ɓu���t�́v�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�E�u���t�́v�͎l�i�ƌܒi�̊Ԃ̈ʒu�ł��B�]���āu���t�́v�����i����Ǝ��͌ܒi�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�E�ܒi�A�Z�i�Ɛi�ݏ\�i�����i����Ɓu�t�͌��v�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�����ŁA�t�͂̔F�藿�����x�������ƂŁu�t�͏\�ʁv�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�E�u�t�͏\�ʁv����́u�t�͋�ʁv�u�t�͔��ʁv�Ə㏸���A�u�t�͈�ʁv�����i����Ɓu�����l���v�ł��B

�@�@�@�@�@�@���������ł������l�̔F�藿���K�v���Ǝv���܂��B

�@�@�@�@�E�����āA�u�����l�v���u���l�v���u�@�t�S���v�Ɛi�݁A�Ō�́u�@�t�v��Top�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�E�N���A�e�����u���i�v�A���i���`�l�i���u���t�́v�A���t�́`�\�i���u�t�́v�ւ̔�ы����������܂��B

�@�@���Ǘ��l�́A�u�@�t�v�܂ł͖]�݂܂��A70�˂ɂȂ�܂łɁu�t�͌܈ʁv������܂ł͍s�������Ǝv���Ă��܂��B