UP dated 2024.10.11

先にキット化した(K19)KP6miniでは、局発にDDS3逓倍方式を採用しましたが、Si5351a_PLLを局発にした本キット(K20)を製作しました。

局発部以外の回路構成は、(K19)とほぼ同じジェネカバ受信機/送信機で、基板単体出力は、0.5mWから 2mWに増強しました。

(K19)キットと同様に、その後段に(OP-18)RD00HVS1+RD06HHF1 のラインナップの miniTXリニアと組み合わせて出力3Wとなります。

親基板のみを(K20)に交換したHF帯リグ外観。 右写真;(K20)KP6mniV1基板100x100mm。

試作機は、タカチYM-200(200Wx150Dx40H)に (K20)と(OP-18)を組み込みました。

外部電源として 13.5Vx2A電源を準備します。

仕様

外形寸法 YM200 200Wx 45H x 150D

重量 750g

周波数範囲 ジェネカバ受信バンド 0.5MHz-30MHz + 50MHz

送受信6バンド 7M 10M 14M 18M 21M 28M (10M,18M,28Mは、LPF減衰域にかかるので出力≒1W)

(LPFは基板に3回路あり、3.5-50MHzの任意の3バンドを組み込めます)

送信出力 3W ((K20)単体基板出力;2mW を(OP-18)で3Wに増幅)

アンテナインピーダンス 50Ω不平衡、 BNCジャック

電波形式 A1A(CW) , J3E(LSB/USB)、AM(出力は、1/4になります)

周波数ステップ 最小50Hz および 0.5kHz, 9kHz, 10kHz

定格電圧 13.5VDC (回路を一部変更することで 19VDCで使用できます。その場合は、出力は約6W)

消費電流 13.5VDC受信時 0.3A

13.5VDC送信3W出力時 2A 、

受信感度 0.25uV(-120dBm)以上 AMは、3uV程度

送信スプリアス強度 -50dBc以下

第1中間周波数; 64MHz 、第2IF;12MHz

Filter帯域(-6dB) 2.4kHz(SSB/CW) ,5.5kHz(AM)

Local OSC; PLL-IC, Si5351a/内部分周比1/8 により 64.5MHz〜118MHz

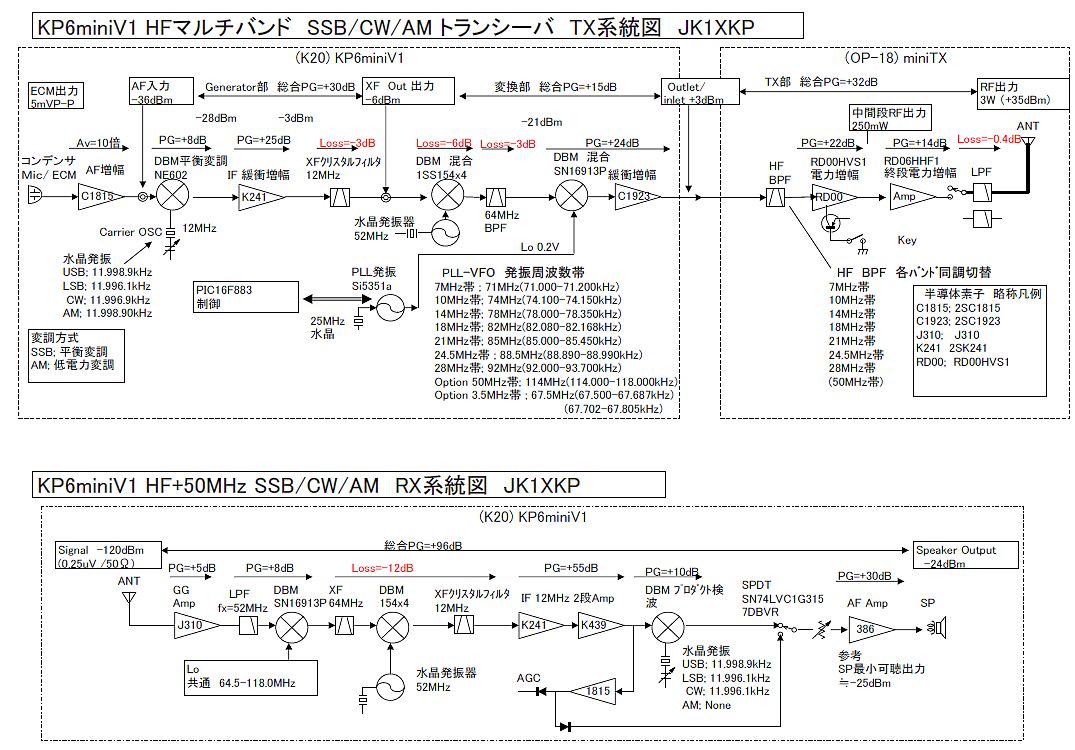

KP6miniV1を TXとして動作させたとき、および ゼネカバ受信機の系統図は、下図のとおりです。

(K19)と (K20)KP6miniV1では、全体構成、回路はほぼ同一ですが、IF64MHz信号を各バンドに変換するDBM、SA602(K19) をSN16913P(K20) に変更しました。これによりKP6mini基板単体出力が、0.5mWから2mWに増強され、(K19)と(OP18-miniTX)の間にはさんでいたJ310GG Ampは、なしで最終出力3Wを得ることができるようになりました。

SA602(K19)の消費電力は、5Vx2mA=10mW、に対して SN16913P(K20)のそれは、10Vx10mA=100mWで馬力があるので、IP3;-40dBcを達成する最大許容入力も;-30dBm(SA602)に対し、-20dBm(SN16913P-Local→Pin2) まで増やすことができます。 これにより、12MHzIF緩衝増幅段を 2SK212D(K19)から2SK241(K20)に変更し、SN16913P への入力を増やし、基板単体出力を +3dBm(2mW)に増やすことができました。

・(K20)KP6miniV1 ジェネカバTRX HF+50MHz SSB/CW/AM 6バンド KITをご入用の方は、◇PICの頒布のページをご覧ください。

(K20)KITのみでの出力は、2mWですが、(OP-18)KP6miniTXリニアを追加して、出力3Wとなります。

回路図は2枚に分かれていますが、この2枚分回路が、1枚の基板100x100mmに配置されています。

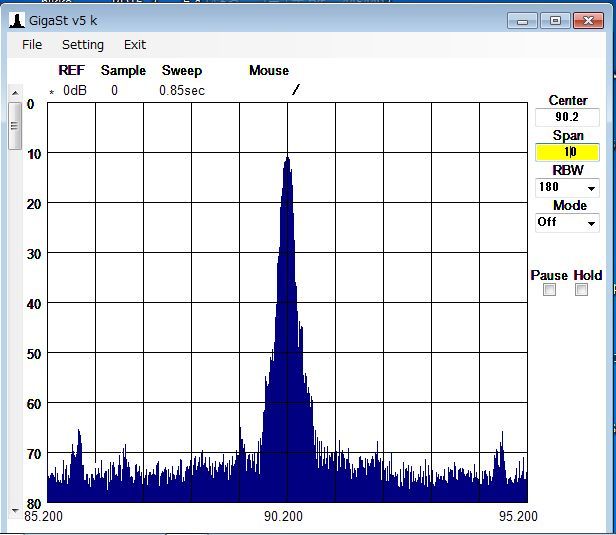

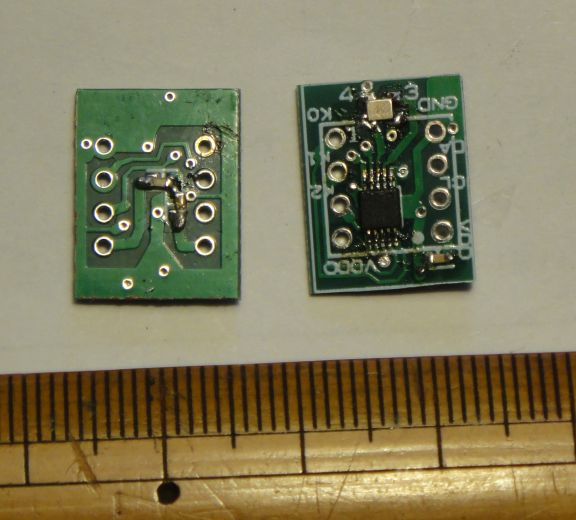

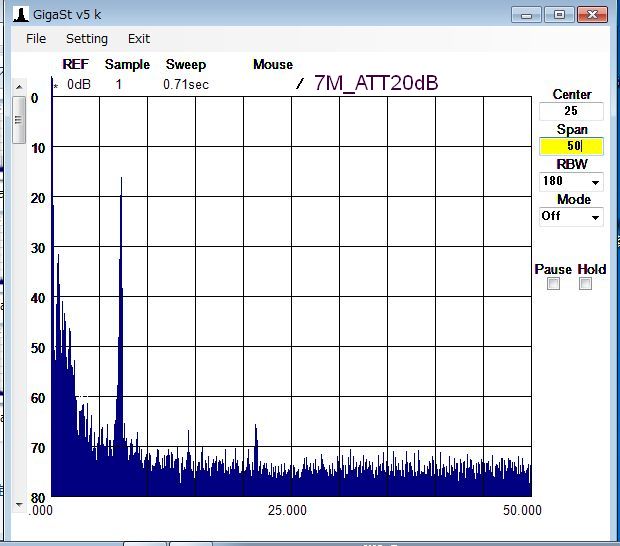

左図は、局発90.2MHz(受信26.2MHz)の +/-5MHzのSpur特性です。近傍のSpurは、-55dBc以下で、前回(K18)Si5351 VFOを開発しているときに取ったデータ (K18)90.2MHzへスキップよりもかなり奇麗なSpur特性となっています。 (K20)のSi5351aモジュールは、右写真のようなもので、秋月のSi5351モジュールと同じピン配置で、自作した基板モジュールですが、どうもこのコンパクトに最短でパスコンを設置しているのが、功をなしているようです。

(K19)と比較し、内部雑音が小さく、聞きやすい感じがします。

SSB/CWでは感度不足を感じませんが、AMは、(K19)と同様でS7-8以上の強度信号でないと了解度5になりません。 やはり付属回路でAM感度を上昇させたいところです。 付属回路は、次項に示します。

基板単体の送信出力は、2mWで、HF帯3.5M〜21MHzはほぼ一定で、28MHzは、1.5mW。50MHzは、0.5mWとなりました。 また送信spur.特性も良好です。

3.5M〜28M帯は、そのままminiTXに接続できますが、50MHzは、J310GG Ampを介して (OP-18)miniTXに接続する必要がありそうです。

2mWであれば、CW-QRPpリグとして実交信に挑戦するのも面白そうです。 10W(+40dBm)機で S9+20dBmの強信号で届くときには、この2mW(+3dBm)でも、理論的には、S6で届くはずです。

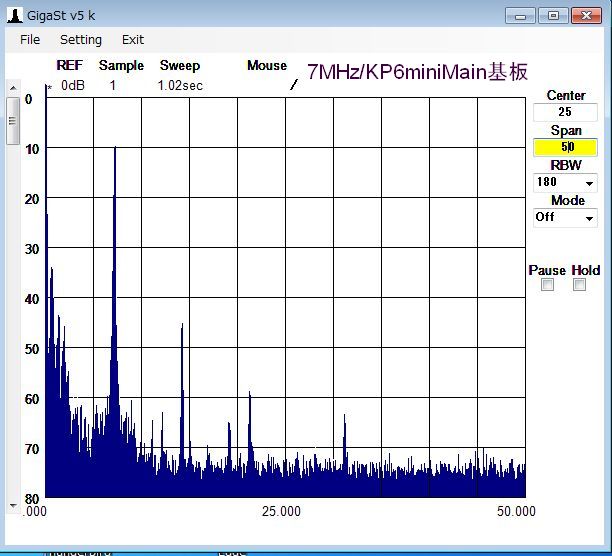

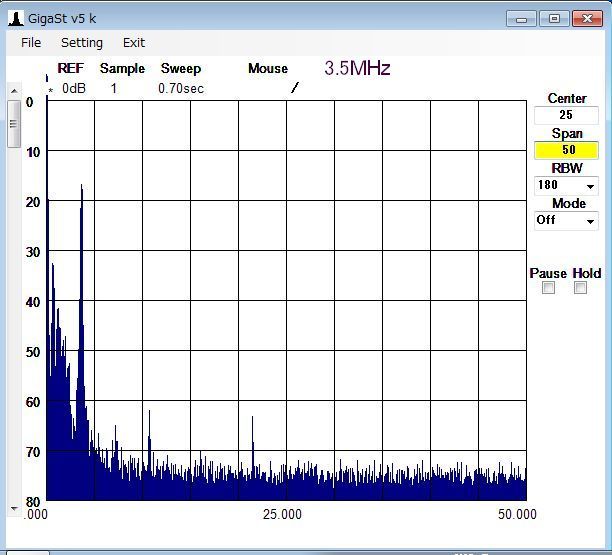

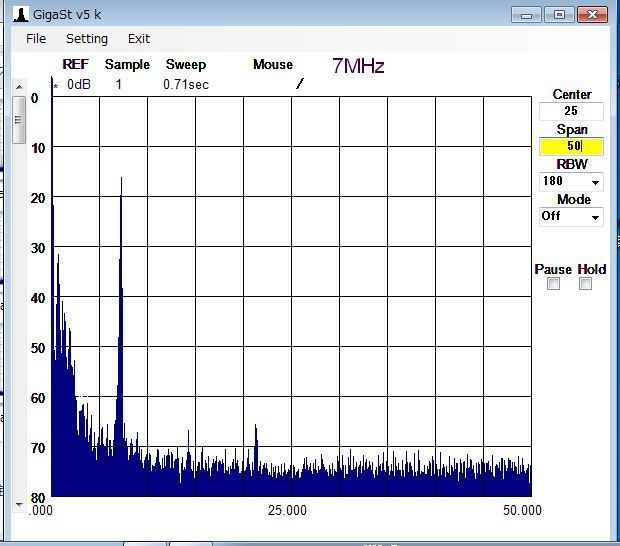

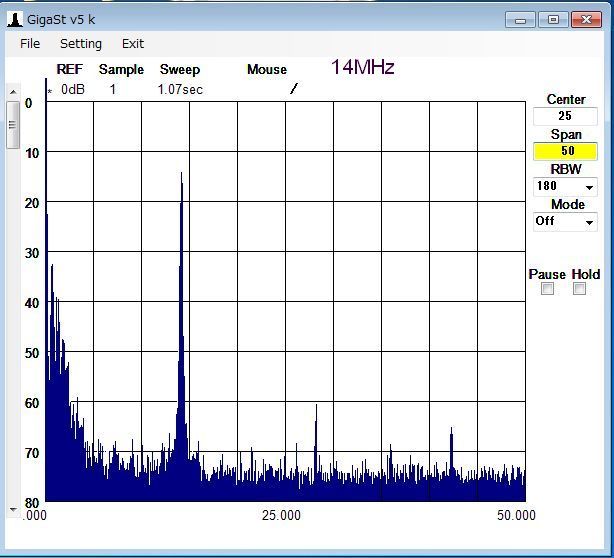

2mWの基板単体の7MHz出力のスペクトラムを下に示します。 左は-10dBATT、右は-20dBATTを挿入しています。 右で2次高調波-50dBcなのが、左での2次高調波が、対7M信号で-35dBcと大きいのは、GigaST5内部で高調波を発生させているためです。 7MHz以外のバンドのSpurは次々項に示します。

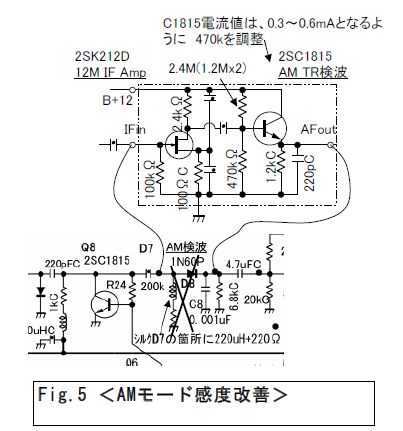

ダイオード検波にかえて、下記のように2SK212(IF Amp)+2SC1815(TR検波)に変えます。これにより、Sにして2つほど感度が上昇し、かつ検波音質の向上も認められました。

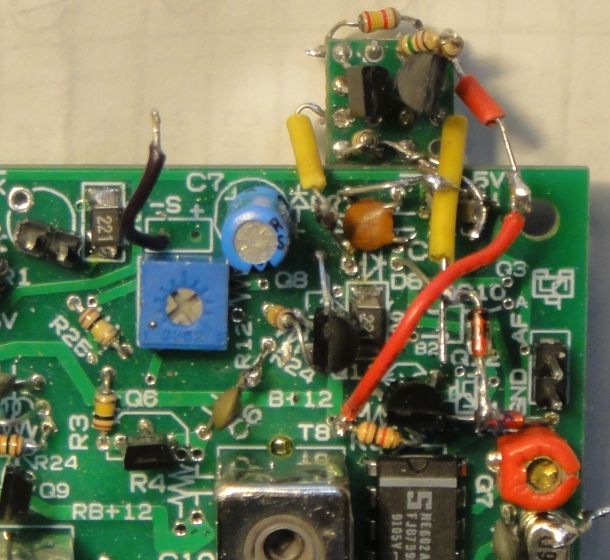

この回路は、16ホール基板に組み立てて、メイン基板に横付けしました。

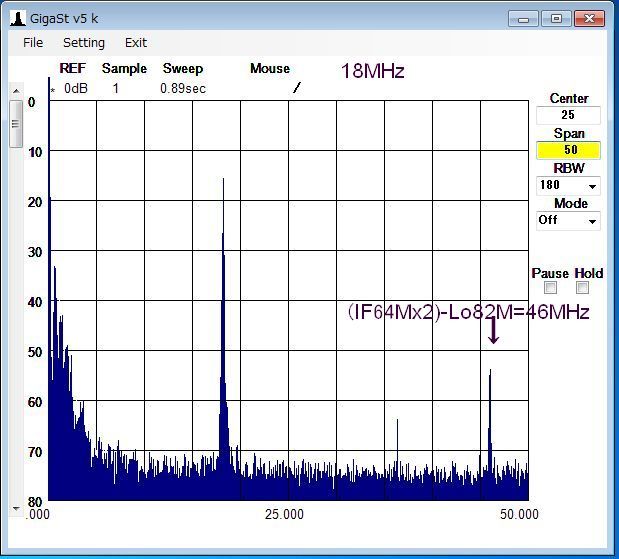

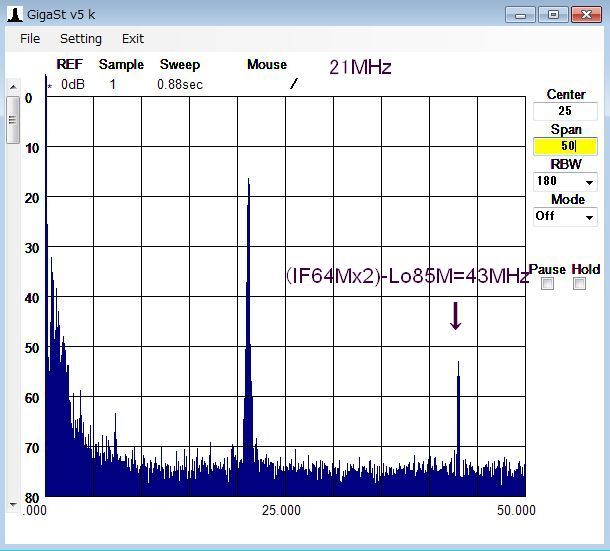

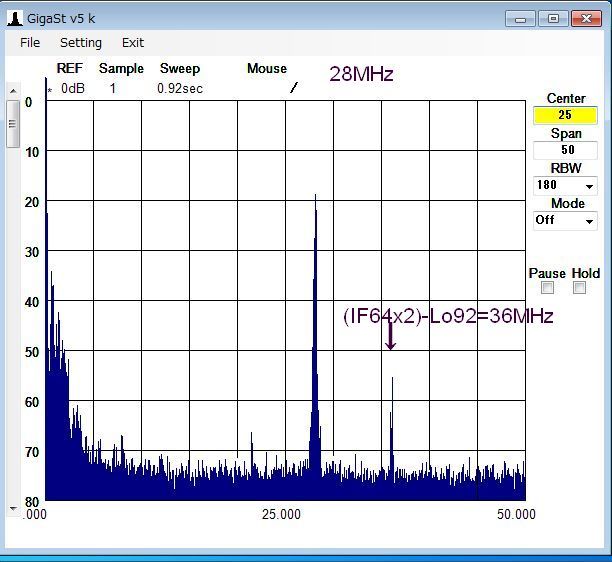

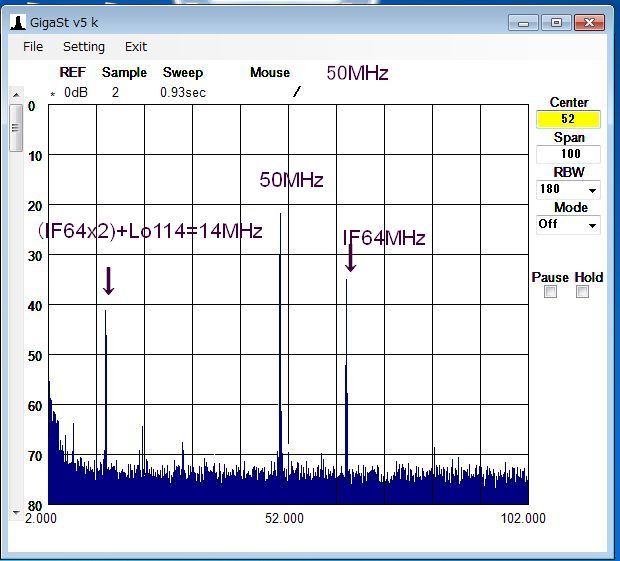

各バンドの出力スペクトラムは、下図のとおり。 20dBATTを入れて、GigaST5で観察。

最終段2SC1923には、遮断fc=54MHz単段のLPFのみであるが、各バンドの 2倍、3倍高調波は低く、概ね-50dBcを達成している。

7MHzのすそのが、ざわついている(-50dB近辺)が、IC750受信機で 7M主信号をS9+30dBに合わせて、その周辺+/-2MHzをダイヤルスイープしたが、S1以上のSpurは認められなかった。-70dBc以上は、確保できている。ざわつきは、測定器GigaST5の問題だと思う。

28MHzは、(IF64Mx2)-Lo92M=36MHz によるSpurが発生している。(OP-18)3W_MiniTXのBPF通過後では、このSpurは、-50dBc以下となっている。

50MHzバンドは、近傍に IF64MHzのSpurがあり、(OP-18)MiniTXの単段BPFでは除去できないので、別途J310Amp+BPFを取り付ける。

プログラムソースは、マウス右クリックで「対象をファイルに保存」を選んで、ダウンロード。

PIC16F883用プログラム

◇ダウンロード GR53TV.hex

"ひとつ前に戻る"には、ブラウザの「戻る」で戻ってください。

◇ホームページ インデックスへ戻る