UP dated 2024.05.08 Rev1_24.07.07

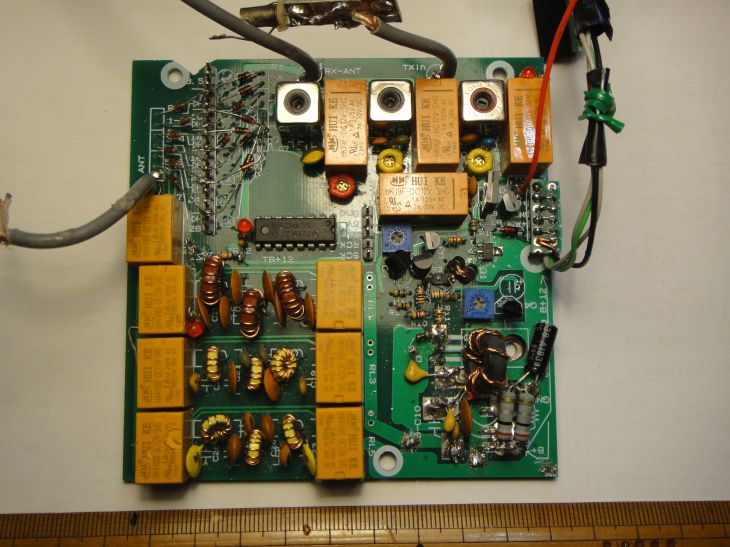

(K19)KP6miniジェネカバTRXの -5dBm(0.5mW)を3W〜4Wに増幅するために、J310 GGAmp+RD00HVS1+RD06HHF1シングルアンプを製作した。

これは、特に(K19)KP6miniジェネカバTRX用に限らず、その他、1mW程度を出力するリグに汎用的に使用できる、任意の3バンドに対応できる。

基板サイズ 100mmx 100mm。

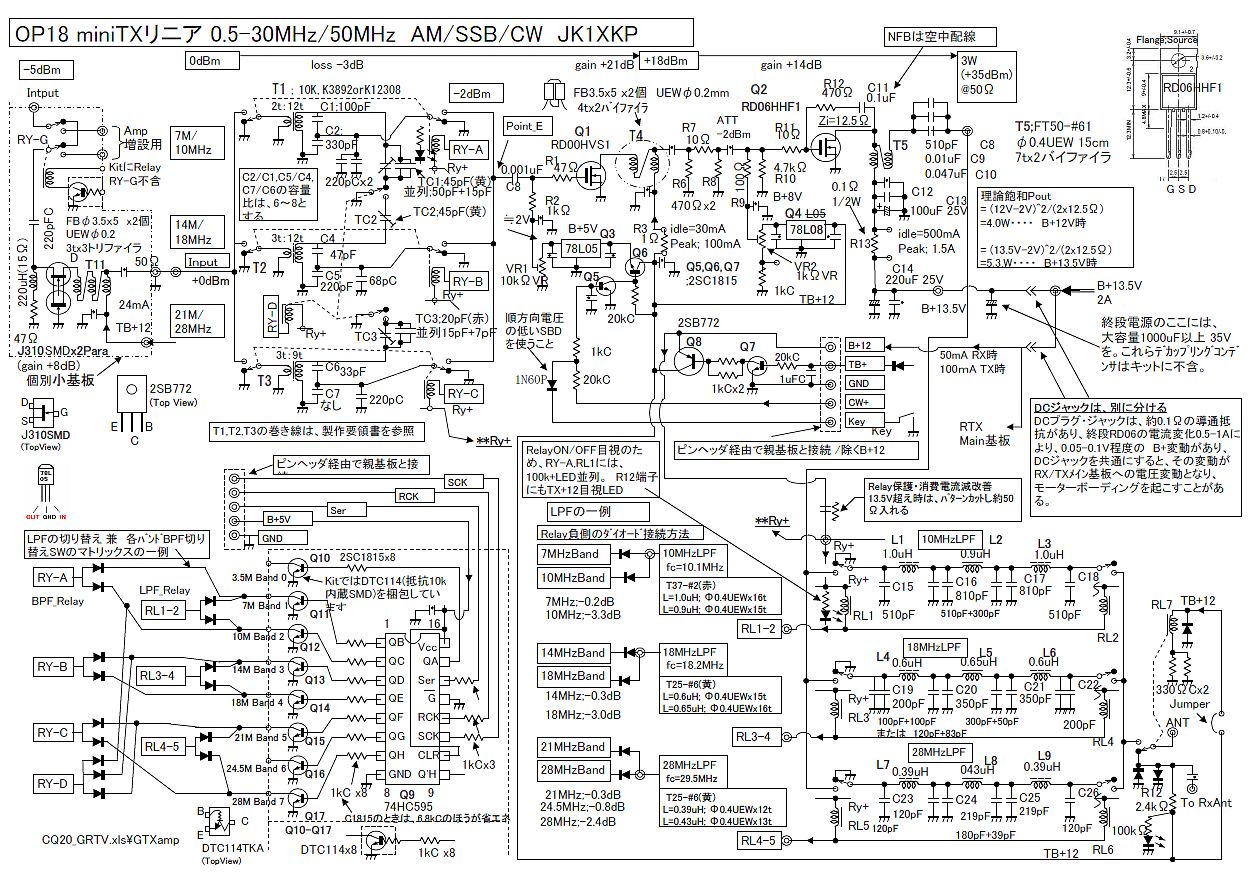

10Kコイル→RD00HVS1→RD06HHF1シングルリニアアンプ。 2mW ⇒3W アンプ。

入力10Kコイルは、3回路分3個であるが、それぞれの同調コンデンサに追加コンデンサーをリレーで付加することにより、一つの10kコイルを 隣接する2バンドに使っているので 6バンドに対応。

出力トランスは、FT50-61 による 1:4広帯域トランス。12.5Ω:50Ω

その出力回路には、3回路の LPFを組み込んである。

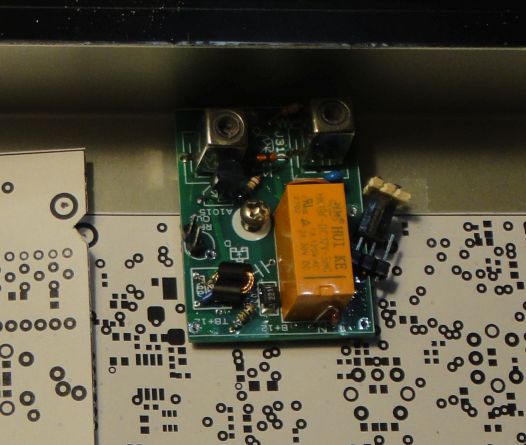

また、この前段用として 別小型基板であるが、J310x2 GG Ampも付属している。

.

.

付属基板;

J310x2 Gate Grounded Amp。 -5dB ⇒+2dBm アンプ。

基板サイズ 32mmx 43mm。

KP6mini親基板の出力(-5dBm)を増幅して、miniTXリニア基板100x100mmに引き渡す役目。

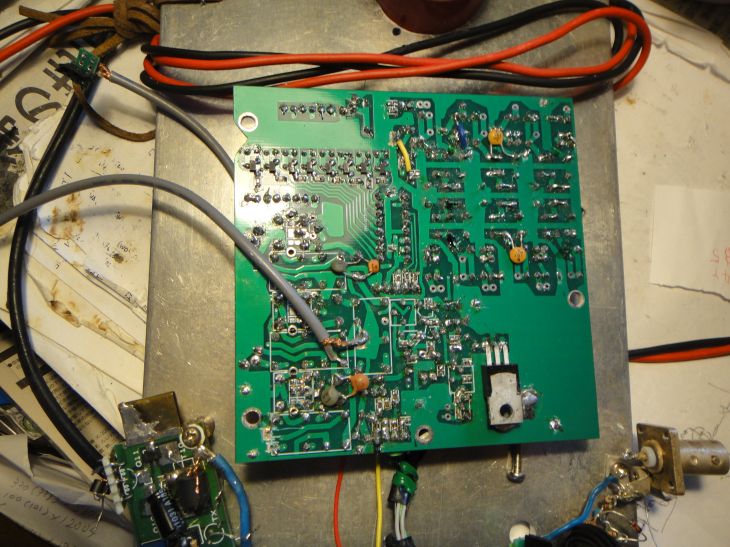

以下左は、基板裏面。Relay RY-B (C8 0.001uF手前で回路図でいうPoint_E ) から引き出している同軸は、このリニアの広域特性を調べるためにSGを接続する箇所。

右側は、広域でのゲインを測定中。実験用放熱アルミ板6mmtに RD06熱放射のためにビス止め。基板への B+12(赤色)、TB+12(黄色)は、終段電源(太赤線)に接続し、送信状態としている。

SG接続の同軸は、引き回し条件によっては、異常発振を起こすので、SGプローブ接続箇所は、アルミ箔で覆い、アルミ放熱板裏面へ押し込み、終段出力部と干渉しないようにケーブル配置している。

.

.

miniTXリニアアンプ回路図は、下図のとおり。

終段のRD06HHF1のアイドル電流は、500mAとした。多めに感じるが、データシートとおりで、このアイドルを減らすとFETのゲインも下がってしまう。RD06は、ケースYM-200の底板にビス止めした。これでヒートシンクは十分。

理論上、B+13.5Vであると5Wを超えることはできないが、B+19Vまで上げると 6W出力となった。

この場合、それなりに十分に大きなヒートシンクとしなければならないが。

入力源としては、SGより0dBm(1mW)/50Ω。入力側の T1,T3,T3は通していない。 電源は、13.5Vx3A。

3.5MHz帯〜50MHz帯の出力を測定した結果は、周波数帯によりバラツキがあるが、下表のとおりで3〜5Wであった。

ピンクは、RD00HVS1出口の出力(後段結線は解線して)は、概ね+22dBm(160mW)で 高域周波数のほうがゲインが高い傾向が認められた。

黒線は、RD06HHF1の出力を示し、+35〜+36dBmであった。 前段出力が≒+22dBmであったので、RD06HHF1のゲインは、概ね 13dB。終段の電流は 約1.2Aであるので、効率は、30%くらいであまりよくない。

21MHz帯近辺のゲインが落ち込んでおり、伝送トランスの影響かと思うが、(K19)KP6miniと接続したときは、それほど差は認められない。

OP18 miniTXリニア

「入力部コイル+RD00HVS1+RD06HHF1+7MHzLPF通過」のリニアリティーを測定した。

短時間であれば、リレー(12V)も壊れないだろうと、DC+19Vも そのまま電源投入した。

SG入力で 7MHz -20dBm〜+8dBm。

電源は、+13.5V(黒線) と+19V(ピンク線)、黄色線は、ピンクdBmを Wに換算(右軸)したもの。

DC+13.5V もDC+19Vも 入力0dBmまでは、相違なく、出力は、ほぼ+33dBm=2W。

入力を更に増やしていくと、DC+13.5Vでは、+5dBm入力で出力は飽和し、3.3W。 DC+19Vでは、+7dB入力で飽和し、6.5W。

このリニアリティーを測定は、上記の2段構成での結果と入力0dBmのポイントで 出力が異なるが、これは、入力側の10K同調コイルと 出力LPFの付加の相違によるものと思われる。 入力部コイル10Kとその切替リレー関連で -4dBの損失があるようだ。

ただし、これらのコイル群は、効率性ではなく、スプリアス除去用として挿入し、コイル巻き数比、コンデンサ分割比を インピーダンス比以上に取っているので、やむを得ない。

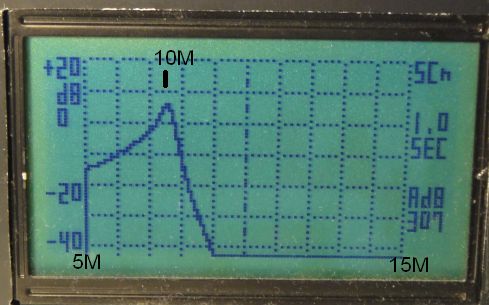

7M,10M は、T1の付加容量をリレーで切り替えて、各バンドに同調させている。

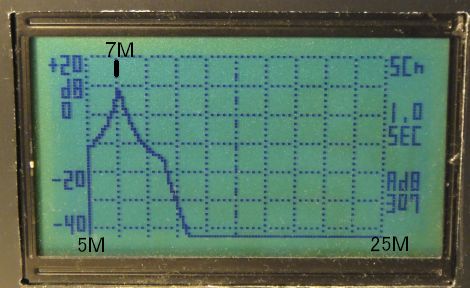

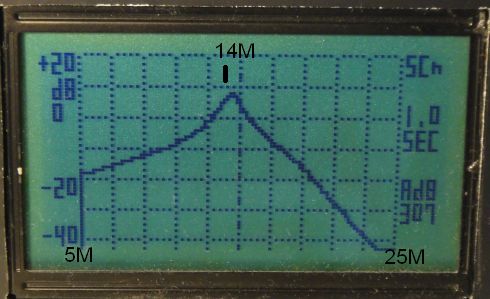

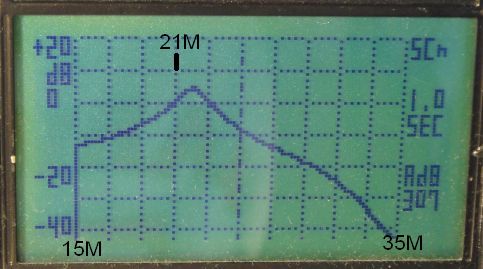

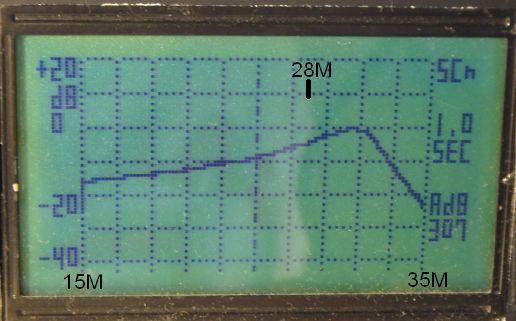

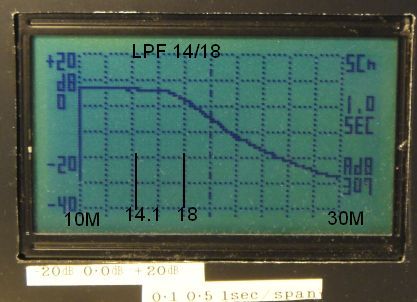

14M, 18M は、T2の付加容量をリレーで切り替えて、各バンドに同調させている。右側(周波数高域側)が急峻なのは、最終出力段のLPFの影響。

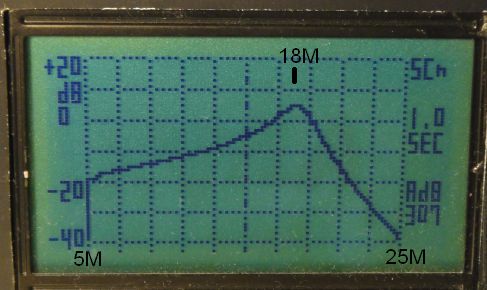

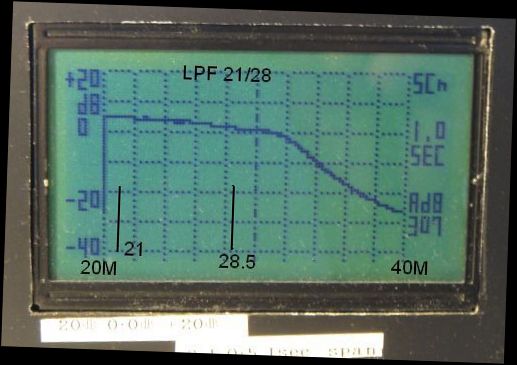

21M,28M は、T3の付加容量をリレーで切り替えて、各バンドに同調させている。

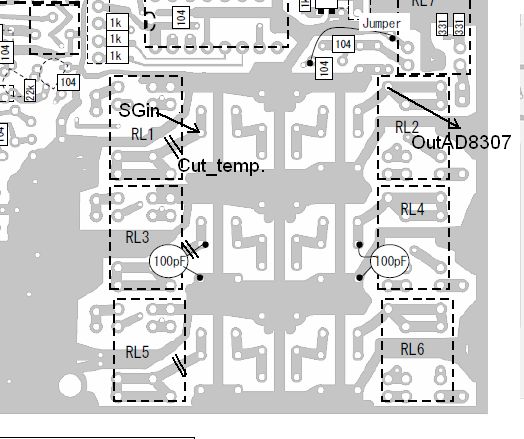

試作機のLPF特性を測定してみた。基板への電源OFFの状態だと、LPF用リレーOFFで 3つのLPF回路は切り離された状態になるが、RL1,RL3,RL5側のリレーでLPFをGND短絡しているので、測定前に、下部の左上写真のように パターン仮カット(Cut_temp.)する。

そして、LPF入力側、出力側、それぞれに SG出力、AD8307dBm入力を接続し、10MHz または20MHzスパンで周波数掃引した(K9 ,orK17 SGを使用)。

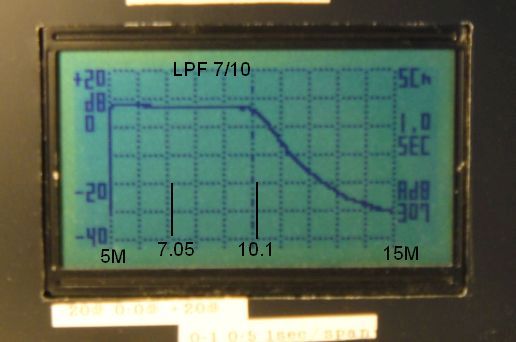

右上7/10MHz用LPF・・・7MHz帯は、無損失で通過するが、10.1MHz帯は、カットオフ周波数fcにかかるために 3-5dB減衰してしまう。 7MHzの2倍高調波を法規制の -50dBcとするために、ぎりぎりのLPF設計をしたために、このようになってしまう。10MHz帯は一応電波は小電力で出せるということになるが、もし10MHzで本格運用するならば、このバンド用のLPFを追加設置することをお薦めする。

左下14/18MHz用LPF・・・7/10MHz用LPFと同様、14MHzは無損失通過するが、18MHzは減衰する。

右下21/28MHz用LPF・・・周波数上昇にともない だらだらと減衰するのは、SG出力が減衰しているのが主要因だが、やはり、ハイバンドなので、LPFの切れは悪くなる。

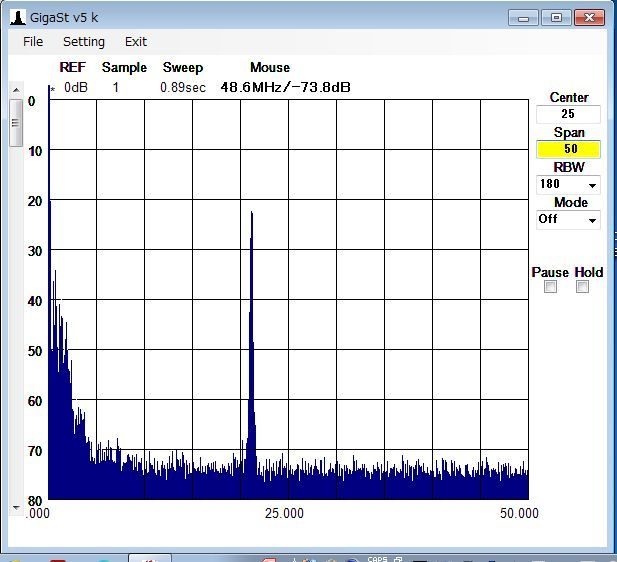

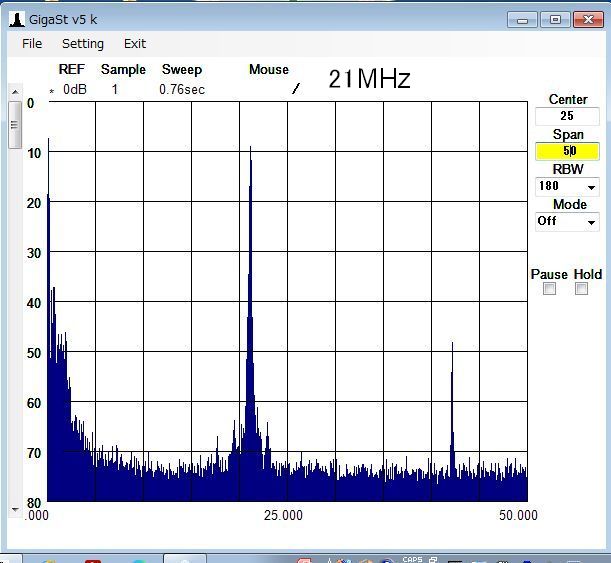

親機(K19)KP6mini と本機(OP18)miniTX を接続して、CWモードでのLPF通過後の最終出力、

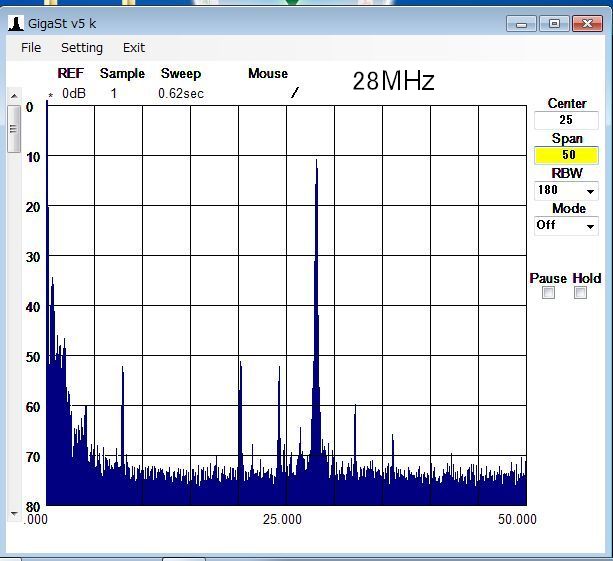

代表として、21MHz のスペクトラムを左に示す。55dBのATTを挿入している。

GigaST5は、信号レベルが-20dBmを超えると、内部でその信号の高調波を発生させてしまうので、ATTをこれ以上減らせない。減らすと、高調波が-30dBc程度で現われてしまうので。

スプリアスは、-50dBc以下に なっている。

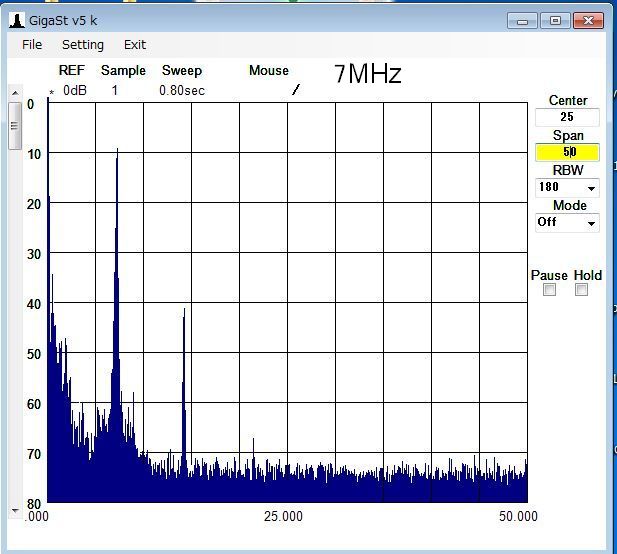

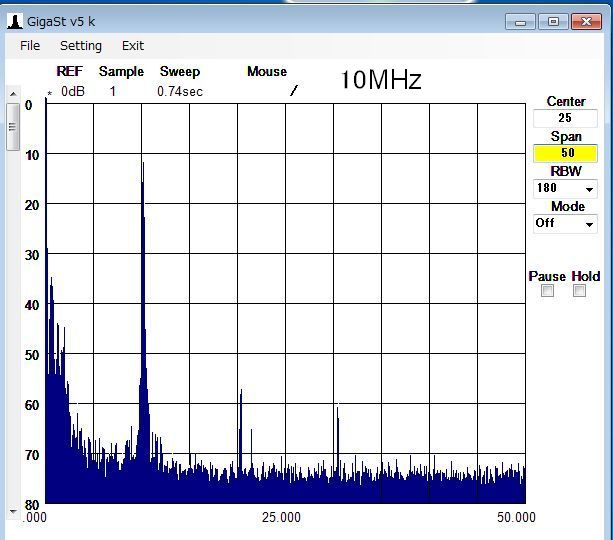

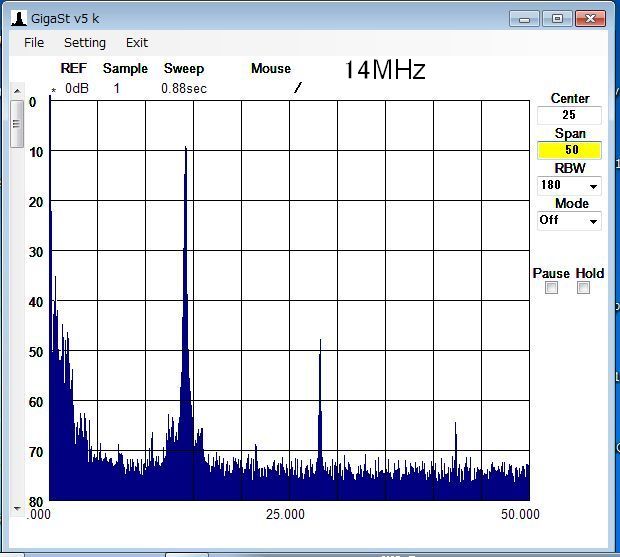

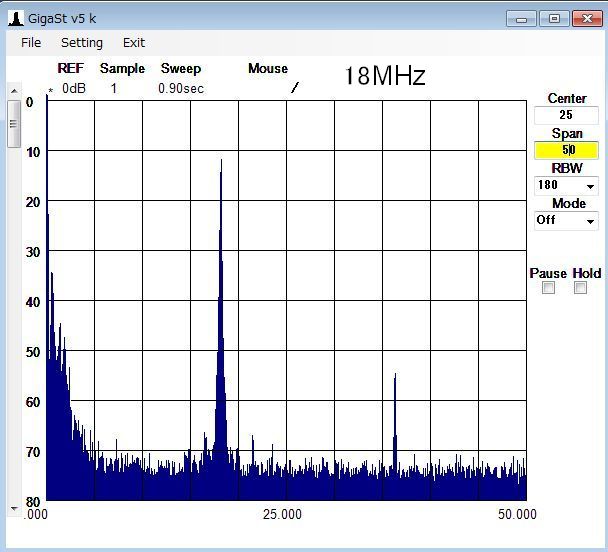

7M〜28Mの各バンド出力スペクトラムの一覧は、下図のとおり。

上図に比べ、ATTを10dB減らして、すそのの状況がもう少しわかるようにしている。

すると、各バンドの 2倍、3倍高調波が-30dBcと高く表示されているが、これは、GigaST5内部で高調波が生成発生しているためで、OP18の実際の出力は、-55dBc以下で法規制を満たす。

7MHzのすそのが、ざわついている(-55dBc)のは、DDS=23.68MHz の折り返し信号96-23.88=72.12MHz によるスプリアス。

28MHzは、局発信号92MHz と DDS XO96MHzが近く、それによるSuprが発生している。 OP18のT3のみでは、Supr除去が不十分なので、 J310GG Ampに 28MHz専用コイルを追加(リレーで切り替えて)する。

"ひとつ前に戻る"には、ブラウザの「戻る」で戻ってください。

◇ホームページ インデックスへ戻る