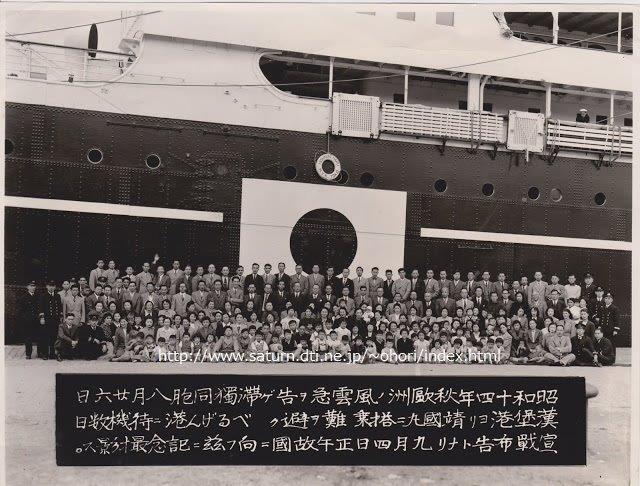

<序> 筆者が最近調査をした赤十字国際委員マルガリータ・ストレーラーの同僚、マルセル・ジュノー博士は1945年11月5日のスイス本国への報告書の中で、当時の赤十字駐日代表部の人員構成に関し 「ストレーラー女史、アングスト氏、私、そして野原氏(ドイツ人女性を母とし、シイベルヘグナー社に勤務。)私は英仏語に堪能な女性タイピスト1名が欲しいのですが、非常に困難です。」と述べている箇所がある。 そして当時の事務所の写真を見ると白い夏の背広姿の男性が3人、ストレーラーを囲むように写っている。体格の良い笑顔の男性が野原氏であろうか?(赤十字のホームペーからSTRAEHLER, Margheritaをクリック) ここを読んで筆者は「ドイツ人女性を母とする野原氏」に関し、戦時中ドイツに滞在した野原駒吉を想像した。駒吉は1899年6月4日生まれで、妻アンナはおそらくドイツ人である。当時、野原姓でドイツ人を妻としたのはおそらく駒吉だけではないか?本編ではこの一文に現れただけの、終戦直後の赤十字国際委員(駐日代表部)で働いた「野原」氏を追ってみた。 <駒吉再発見> まずシーベルヘグナ―社の社員を調べると1941年版"Japan Directory"ではスイス人の名前しか載っていない。一方野原駒吉についてネット調べて見たら、意外な事実に突き当たった。日本語にはないが、ドイツ語のウィキペデイアには、短いが彼の項目がある。 まず1899年6月4日、横浜に生まれ、1950年9月26日、ベルリンで死去とあるが、ここからすでに興味深い。というのは先述のマルガリータ・ストレーラーは1年違いの1898年、横浜に生まれている。ストレーラーが勤務した赤十字国際委員で働く野原とは、横浜時代から繋がりがあったのかもしれない。 一方1950年にベルリンで死亡ということは、敗戦後もベルリンに留まった可能性が高い。終戦後の渡航事情を考えると、一端日本に戻り1950年までにドイツに行く事は実質不可能である。よって1945年当時は日本にいないとすると、駒吉は早くも候補でなくなってしまうので、慎重な調査が必要である。一方では筆者が調べている「敗戦ドイツの首都に残る」の一人にも加えられそうだ。 そして1929年の「私の休暇日記」(Mein Ferienbuch)を筆頭に、16冊の駒吉の書いた本がドイツで出版されている。これらは日本語に訳されていないので、ドイツだけで活躍した作家であった。またWilhelm Koma Nohara(ウィルヘルム・コマ・ノハラ)Wilhelm Komakichi von Nohara(ウィルヘルム・コマキチ・フォン・ノハラ)とも名乗っていたようだ。このウィルヘルムはどこから来たのであろう?またフォンはドイツでは貴族の称号である。 こうした興味深い人物について、日本では彼に関し20年以上も研究し「日・独の闇に消えた男“野原駒吉”探索ノート」という本を出版している高橋輝好さんがおられることも分かった。本編ではこうした先行調査を参考にしつつも、あくまでも独自の調査を主体にして、野原駒吉について紹介する。 <生い立ち> 外交史料館の史料から駒吉の家族構成がほぼ正確に把握できる。紛らわしいが第二次世界大戦中にドイツに滞在した野原駒吉の父親の名前も野原駒吉であった。長男が父親の名前を継ぐのは、以前にはよく見られた。 父野原駒吉(今後シニアと表記し、ない場合は子供を意味するー筆者)は慶応3(1867)年10月20日生まれである。本籍は横浜市中区山手町52番地 、どこか誇らしげに「士族」と書かれているので、武士の出身である。それゆえドイツで駒吉はフォンという称号を付けたのであろうか?また山手町52番地は当時の地図ではかなり広い敷地で、冒頭のストレーラーの山下町とは隣町である。 おそらく明治19年(1886年)、駒吉の父野原成三が死亡し、駒吉シニアが家督権を相続する。成三の妻アラ(?)が岐阜県の出身で、その父の名が野原孫平次である。野原姓は岐阜から来たようだ。 シニアは明治32年(1899年)ドイツ、ウエストファーレン州出身のカタリーナ・アイクと結婚する。彼女が駒吉の母親で、ドイツ人であった。カタリーナの父親名はウィルヘルム・アイクであった。シニアのウィルヘルム・コマキチ・フォン・ノハラには義理の父親の名前が入っていることが分かる。 子供の駒吉は両親が結婚したのと同じ年、1899年6月4日の生まれであることは述べたが、当初はイリと名乗っている。そして2人の弟がいた。乙董と普律である。乙董はドイツ名オットー、普律はフリードリヒのいわば当て字である。両親がドイツでも通じる名前を付けたことがよく分かる。戸籍では3人とも横浜の上記本籍地で生まれている。 そして駒吉は1928年バルト海のラトビアのリーバウ市に住むアンナ・レーヴェンスタインと結婚する。レーヴェンスタインというのは典型的なドイツの名前である。彼女がドイツ系であることは間違いない。そして同年に力弥が生まれる。 野原駒吉は2代にわたりドイツ婦人と結婚していた。こうしてみてくると1945年11月に日本の赤十字駐日代表部で働いていた野原は、駒吉とすれば46歳、子供力弥とすれば17歳で若干若すぎるが、考えられなくはない。さらには駒吉ジュニアの2人の弟も可能であろう。 <外交文書> 野原駒吉(シニア)の史料が飯倉の外交史料館に残っている。 シニアは神戸に本社を置く「米国貿易会社」染料部に勤務する化学(染色)技師で、ドイツの染料会社とも取引があった。 ドイツの教育を受けさせるという考えで、1912年、母カタリーナは駒吉以下3名の子供を連れ、母の故郷に近いデルモント市に移り住む。シニアはその間、日本との間を往復するが、1914年8月17日家族に合流した。そしてその直後に第一次世界大戦が勃発し、1914年8月23日、日本も連合国の一員としてドイツ帝国に宣戦布告した。 日本とドイツが交戦関係になった事で、子供は学校を退学させられ、一家は監禁の身となった。そして翌年1月1日、シニアの言葉によれば“屠所に追われる羊のごとく”(ドイツ語の慣用句を応用しているー筆者)、着の身着のままでスイスのバーゼルに入ることが出来た。その後シニアだけがイタリアに出てアメリカ経由で日本に戻り、家族はバーゼルに留まる。 朝日新聞が1915年3月19日付けで、野原家の悲劇をかなり大きく書いている。 「財産を奪われた在独日本商人 言語に絶するドイツ官憲の暴虐」 野原家はドイツの交際社会にもかなりに顔が知れているので、デルモント市を第二の故郷と心得ていた。しかし家財もことごとく没収され、妻子と別れ別れの状態になって、辛くも18日未明横浜着マンチュリア号で米億区経由、孤影悄然として帰国。 野原家はドイツの不動産他全財産を没収された。日本に戻ったシニアはその損害の補償を受けるため、外務大臣あてに何度も手紙を書いている。駒吉の怒りが感じ取れる手紙である。ほぼ同じ内容のものが何通も残っているのは、相手が当時の役所ゆえ、書き直しを求められたためか?またこの頃、計1669人もの日本人が戦争による損害賠償を国に求めている。 シニアにはだいぶ時間が経過した1929年、日独混合裁判所が13万6500円の請求に対し、7万5450円の支払いを認めた。ドイツ側が払うことになった。これで日本政府による救恤は却下となる。大卒の初任給が50円だったことを考えると、計算上今では5億円を超える請求金額である。 <ベルリンでの駒吉> ウィキペディアによればバーゼルのジュアは1920年から21年にかけ、ベルリン大学で美術史を研究する。そして1929年に最初の本をライプチヒの出版社から出す。 また駒吉が終戦直後の1946年、東京裁判の尋問に答えた際、宣誓の後冒頭語った経歴は、以下の通りだ。 「学校教育は欧州で受け、バーゼル大学とベルリン大学で哲学を専攻した。1922年から1939年まで欧州、アメリカ、南米そして日本に暮らした。職業はジャーナリストでした。」 服部之総氏のブログ 「黒船前後と国際文化情報社画報近代百年史」によれば、第一次世界大戦後に話題を呼び映画化もされたレマルク著、「西部戦線異状なし」の翻訳者秦豊吉は「訳者より」において 「日本における出版権並に翻訳について、多大の尽力をされたのは、野原駒吉君、野原乙董君である。僕は厚く御礼を申述べなければならぬ」と書いている。 日本語版の出版は1929年である。ドイツにおいて駒吉と次男乙董がこの小説の日本語の版権獲得に尽力したのである。ドイツの出版社はベルリンにあったので、この頃2人はベルリンにいたのであろう。なお乙董の消息に関し、分かったのはこれだけである。 筆者が見つけた範囲ではさらに1938年11月、宝塚少女歌劇団が欧州公演を行った際、ベルリンで駒吉が登場する。 「宝塚歌劇団日誌 団長 小林米三 11月14日 正午より午後5時まで、ベートーベン・ザールにて舞台稽古。 左記曲目(省略―筆者)にて、午後8時15分より試演会開演。在ベルリン邦人野原氏の解説あり。出し物は合唱”大島節”に始まり16曲。 大島大使以下邦人有力者、ドイツ政府関係者、批評家、新聞記者、役者、舞踏家等、ホールに集っている。大喝采、大成功裡」 ここの野原は駒吉であろう。当時のベルリン邦人社会で最高のドイツ語の語り手だったのではなかろうか? 駒吉は日本からの駐在員とは異なる立場なので、交友範囲が違ったのであろう、当時ベルリンに滞在した邦人の回想録に駒吉の名前は見つからない。そうした中、これが日本人社会との接触の最初かもしれない。(理由は後述) 高橋輝好氏はこのベルリン滞在時期、映画新しい土のアーノルド・ファンク監督、フリードリッヒ・ハックその他幾人かの著名人とのつながりをほぼ間違いないと書いている。また松方コレクションのフランスとドイツ関係絵画取得の助言を求められたと駒吉本人が書いているとのことである。 <第二次世界大戦> 1939年9月1日にドイツはポーランドに侵攻して第二次世界大戦が始まる。これと当時に日本郵船の靖国丸が邦人引き揚げ船としてハンブルク港から横浜に向かうが、約180名の船客は主に外交官、および商社等の駐在員の妻子であった。 この船に駒吉の妻アンナと長男元弥も乗り込んでいる。船客名簿を見ると他の客は日本人婦女子ばかりで、外国名はアンナだけで少し特異な印象を持つ。これは第一次世界大戦勃発で、財産を没収された苦い経験からであろう。また名簿のアンナの職業も駒吉と同様著述業となっている。 筆者は引揚者がベルゲン港で撮った記念写真を持っている。拡大すると右端に1人だけ西洋系の婦人がいるのが分かる。アンナであろう。   80年近く前にもかかわらず、これだけ拡大に堪えるのは本当に素晴らしい写真である。 このポーランド戦は早期のドイツ勝利で終わる。するとアンナは1940年2月9日 外務省にソ連およびラトビアの通過ビザの発給申請を行う。日本へは一時的避難が目的で、すぐに夫の元に戻ろうとした。ラトビア経由となっているのは、自分の故郷を経由して帰ろうというつもりだったからと考える。 <欧州メディアの駒吉> 当時の現地の新聞等には駒吉は頻繁に登場した。以下はほんの一部である。 ラジオウィーン 1931年5月8日 レコードの世界 極東への旅 W.K. Nohara 東京を聞く! この頃駒吉は日本を含む極東を旅したのであろうか? 1933年 11月15日 プラハ新聞 W.K. v. Nohara 「東京の新聞から」 「逃亡した芸者が捕まる」 新聞社の通信員として、日本の情報を提供していたのであろうか? 冒険小説「 Der Taucher Ali」を1939年7,8月、 Das kleine Blatt紙に連載。 この小説は1935年 すでにベルリンで出版されている。 以上のようにドイツ社会で生きるジャーナリスト、小説家であったことが分かるが、はやり出身国である日本について書くことも多かったようだ。 <ドイツ大使館勤務> 東京裁判の宣誓では「1939年9月1日より、1945年4月まではベルリンの日本大使館で報道担当のアシスタントであった。」と続く。 大使館に勤務するようになったのは、妻アンナがユダヤ人であったので、その庇護の為であるという。(ウィキペディアより) 大島大使はナチスの心酔者であったが、ユダヤ人の迫害には興味なく、何人かのユダヤ人のために友好国の立場を利用して介入した。こうした事情から野原は先述の宝塚講演の解説を行うなど、日本人社会にも接近したのでそう。 さてウィキペディアの書くようにアンナはユダヤ人であったのか?ネットで調べた範囲だが、苗字レーベンシュタイン(Loewenstein)はユダヤ人の名字のリストに載っている。また同名のラトビア出身の演劇評論家のユダヤ人女性が、ホロコーストを体験している。 こうした部分を含め、駒吉についてウィキペデイアに書いたのはドイツ人であることは間違いないが、それは誰で、どんな関係であったのであろうか? 1942年4月のベルリン日本人会の名簿では野原家は Regensburgerstr. 15である。日本人会の建物も近く、日本人社会と近い暮らしていたというよう。 <野原フリードリヒ> 3男フリードリヒに関しても、外交史料館には三谷隆信公使の電報が残っている。 「1941年1月日 野原・フリードリヒ・威三郎 婚姻届け提出の件 バーゼル在住 スタルダー・マリー・マチルドと結婚」 また驚いたことにドイツ語のウィキペデイアには、フリードリヒの項目もある。(Friedrich Seizaburo Nohara) 要約すると次のような記述がある。 職業:医者兼日独出身の物書き(Publizist) バーゼルのギムナジウムに通い、大学はバーゼル大からボン大学に移り、そこで医師国家試験に合格。第二次世界大戦が勃発し、バーゼルに戻る。前後して多くの医学論文を雑誌に発表。 1953年「長崎の鐘」永井隆 をドイツ語訳) 1967年5月 スイスで死亡」 「長崎の鐘」は爆心地の近くで被爆し重傷を負うも、被爆者を援護する日本人医師の話である。 この本は赤十字駐日代表部代表で終戦直後に被爆地を訪れたスイス人ジュノー、および終戦直後、そこで働いていたという野原と繋がる気がする。またスイスの国立図書館には彼の業績集が残されているようだ。 このようにフリードリヒはスイスに根を下ろした生活を送った。筆者としてはフリードリヒを第二次世界大戦中スイスに滞在した数少ない日本人の一人に加えないといけない。一方では彼は戦後、日本の赤十字駐日代表部で働いた野原ではない。 <ドイツの崩壊> 1939年からベルリンの日本大使館で嘱託として働いた駒吉だが、そこでは情報関係に携わる。「ソ連情報担当の嘱託」と外交史料館にも記録がある。本人の説明によれば日本から届いたソ連情報をそのソ連と死闘を繰り広げるドイツ側に提供した。これは極秘事項で、知っているのは大島大使と、駒吉の直属の上司の河原畯一郎参事官のみであったという。 1945年ベルリンにソ連軍が迫るころ、駒吉は市内からベルリン郊外のシュトラウスベルクに住所を移している。そこから市電で大使館に毎日通ったが、4月14日には大使等一行が南ドイツに避難し、大使館は残留組のみになる。 そして2日後の4月16日には市電も不通になり、以降駒吉は自宅に家族とともに留まる。そして4月21日、ソ連軍が自宅にもやってくるが、ソ連の将校はそこにベルリン日本大使館の外交文書を発見した。(本人は自ら渡したと供述)駒吉は 「自分は反ナチスであり、戦後役立てるために書類は消却しなかった」と述べた。 そして駒吉はおそらく家族を残し、1人で他の日本外交官と一緒にモスクワ経由で、日本に向けて送還されるのであるが、モスクワで日本行きを拒否する。モスクワの佐藤尚武大使は、総勢200名にも及ぶ帰国者には厳しく、欧州に戻ることを戒めたが、家族を欧州に残す者は少数名、モスクワ残留を認めている。駒吉もその1人だったのであろう。 <横井メリー> 筆者はここでまた一人、駒吉と繋がりの深い邦人を紹介する。1940年秋からタイピストとしてベルリンのドイツ大使館に勤務した横井メリーである。 彼女は父横井喜三郎と妻ラウラの間に生まれた次女であった。喜三郎はモスクワで最初の日本商店を開いた人物であるが、ラウラは駒吉の妻と同じく、バルト海の小国ラトビアのリーバウ出身、モスクワで育ったドイツ系婦人であった。 当時の日本人で、ラトビアのリーバウ出身の婦人を妻もしくは母としたのは、この2家族だけであるのは間違いない。そして駒吉とメリーが同じベルリンの日本大使館で嘱託(もしくは雇)として勤務。同じ境遇の二人は、いろいろ話もしたであろう。これも運命の偶然である。メリーはやはり大島大使が避難した後に大使館を去ったとしている。駒吉と行動を共にしたのではないかと筆者は考える。(「横井喜三郎 ロシアに最初に日本商店を開いた男」はこちら) <モスクワにて> その後駒吉はモスクワで抑留され、1946年4月にドイツへの帰国を認められる。戦後のドイツ入国第一号の日本人といえそうだ。一方戦後赤十字国際委員に勤務した野原は駒吉でも、その子力弥でもなくなる。 帰国2ヶ月前の2月15日、 東京裁判の証人として尋問がモスクワで行われた。検察側は大島大使に対する不利な証言もしてくれると言う期待があったようで、実際そうした内容を含んでいた。付け加えれば、先述の横井メリーも満州でソ連の尋問を受けている。 ベルリン陥落時に大使館に籠城したのは先に紹介した駒吉の上司であった河原参事官他6名のキャリア外交官であった。戦後河原は「ナチ崩壊の日」、新関欽哉が「ベルリン陥落秘記」として大使館の様子をかなり詳しく紹介している。しかしそこには野原と横井の名前が登場して来ない。ある種の配慮ゆえか、それともキャリア組の外交官は現地採用の邦人には関心がなかったのか? <赤十字国際委員会の野原は?> さて冒頭の赤十字駐日代表部に勤務した野原の調査は、これしか情報がない中で始めたが、野原駒吉と2人の兄弟のという、興味深い欧州経験者をあぶりだしてくれた。一方では可能性があるのは、詳しい足取りのつかめない乙董だけとなった。引き続き調査を続ける。 欧州邦人に関し、先述の高橋 輝好「日・独の闇に消えた男 ―野原駒吉探索ノート」の他にも、長年にわたる情熱的調査に基づいて次のような書籍が最近出版されていることを付け加えておく。 1 「戦火のマエストロ 近衛秀麿」菅野 冬樹 近衛文麿元首相の実弟で、欧州では戦時慰問楽団を組織して活動。 2 「書評 ポーランドに殉じた禅僧 梅田良忠 梅原季哉」 朝日新聞のブルガリア特派員、梅田良忠のポーランド地下組織とのつながりを調査。 以上 (2016年11月27日) <探していたのは野原乙董であった> 以前にも調べた”Japan Directory”であるが、シーベルヘグナ―社は横浜と東京の他に神戸にも支店があることが分かり、1940年版を再度調べると以下の名前があった。 DR. R. Stunzi Manager H. Abegg: Signs per pro H.C. Angst : Signs per pro A.F. Kunz : Signs per pro O. Nohara : Signs per pro H.O. Mauerhofer この”O. Nohara”は野原乙董(のはらオットー)で間違いないであろう。さかのぼると1938年のJapan Directoryにも彼の名前を見ることが出来る。また上から3番目の Angst(アングスト)もその後国際赤十字委員のメンバーとなる。 なおこのリストに名前が載るということは、乙董が日本で採用された「臨時雇」のような立場ではなく、他のスイス人同様にスイスから派遣された正規社員であると理解できる。 乙董の来日までの経緯、その後など興味は尽きない。 (2016年12月9日) 『平和の勇者ドクタージュノー 』大佐古一郎に野原乙董に関する記録を見つけた。 1 1944年8月の現地採用雇員のリストによると野原乙董は「東京事務所代表補佐」であった。実質No2であったといえる。 2 また次に出てくる情報通の「混血の日本人」も野原乙董であろう。ジュノーとストレーラーが東京に着いた夜のことである。 「我々は夜になって友人の住み家に着いた。 私(ジュノー)は初めて広島の地名やと原子爆弾という兵器の名称を聞いた。爆弾はパラシュートで投下され、、、(中略)、方々で人の話を聞いてくるある混血の日本人が、私にそのニュースは確かなものだと教えてくれる。」 (2017年3月4日) |