筆者の書籍の案内はこちら

| <序>

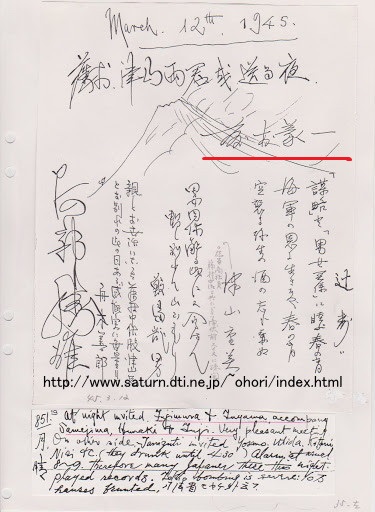

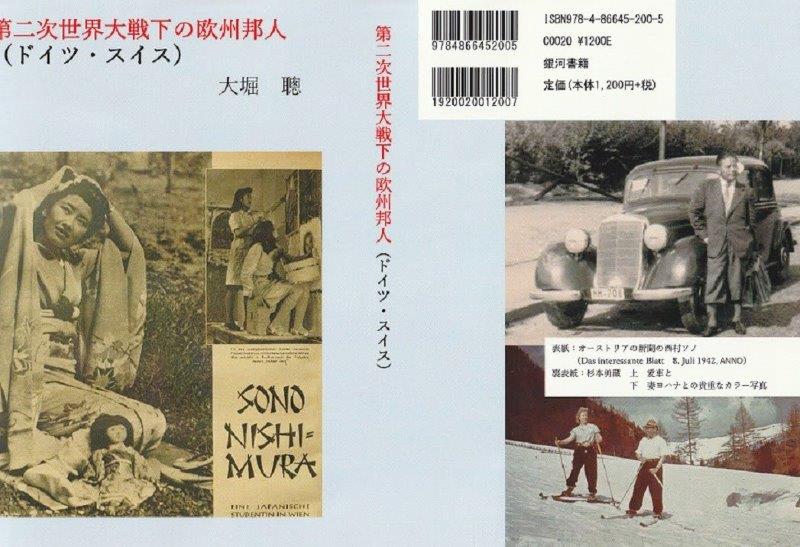

当事者によって後に書かれた体験記が、どこまで真実に近いか? まだ戦後間もない一九五一年五月、月刊誌「文芸春秋」誌上に掲載された「痛恨!ダレス第一電」という題名の手記がある。 発表と同時に、大きな反響を呼び起こした内容であった。しかし詳細においてどれだけ事実に則していたかは、誰も考えが及ばなかった。戦時中のしかも海外の話ゆえ、証明するべき史料は残っていないからだ。 軍人政治家の悪行が、戦後次々と暴露され、日本人は一億総懺悔の状態である。人々はこうした美談に餓えていて、無警戒に飛びついた。 こうした中で筆者が、新たな史料として参照し解明に努めたのが、米国公文書館に残る戦時下の日本海軍とその出先である欧州海軍武官室間の交信の解読録である。 (Translation Reports of Intercepted Japanese Naval Attache Messages, 1942-1946) 戦争中を通じて、アメリカは日本の外交、陸軍、海軍それぞれ異なる三種類の暗号通信を傍受し、ほぼ完璧に解読していた。 さらに日本側では海軍良識派に属し、終戦研究を交戦中から行っていた高木惣吉少将が残した「高木惣吉関係文書」が、藤村のスイスからの勧告電をうけた日本海軍側の状況を記録している。アメリカの解読電と、表裏一体をなすものである。 それらを検証しながら、スイスで行われた和平工作の本当の姿と、本人による回想録の微妙な差に迫ると共に、藤村の工作が失敗した本当の原因に迫る。  1943年4月22〜24日 在欧海軍武官会議での記念写真(ベルリン海軍武官公邸にて) 最後列中央が藤村中佐。前列左より横井忠雄武官(ドイツ)、野村直邦中将(軍事委員)、阿部勝雄中将(軍事委員)、光延東洋武官(イタリア) 。(写真提供 阿部信彦さん) |

| <藤村工作>

本編の主題である藤村工作とは、如何なるものであったか?少々長くなるが、本人の書いた文芸春秋の手記から、骨子を紹介する。 痛恨ダレス、第一電! 第二次大戦中ベルリンにいた日本海軍の首脳部は、戦争勃発の当初から、ひそかに、いつかは必ず来るであろう終戦に備えて日米直接和解の途を準備していたのである。 昭和二十年四月二十三日、ちょうど米軍が沖縄攻略に全力を挙げていた当時、私達は慎重審議の結果ついに結論に達し、日本海軍の名をもって在スイスダレス機関を通じワシントン政府に対し、日米直接和平の交渉を開始することにした。 私は一九四三年在独時代から、米国が政治経済外交に関するきわめて有力な政治機関を、スイスを中心として巴里、ロンドン、ストックホルム、リスボン等に持っていることをあらかじめ承知していたので、日米直接和平の交渉をするならば、欧州ではスイスに在るダレス機関以外に確実な方法はなかろうと考えていた。 即日、スイス日本公使館内海軍事務所にハック博士の来訪を求め、米側との接触に当ってもらうことにした。 一九四一年十二月日本が英米に対して挑戦した時、ハック氏はひそかに書を伯林(ベルリン)の海軍武官に送ってその無謀を強く非難した。彼はもし伯林の武官等が承認するならば、後日必ず巡り来るであろう終戦の日に備えて、自らスイスにおいて英米側との路を開くの衝に当ろうという提案をして来たのであった。これに対し伯林からはもちろんイエスを意味する返事が出された。 藤村の依頼を受けたハックは即座に、ダレス氏の秘書フォン.ゲバーニッツ氏に会見を申し込んで懇談した。 五月三日、国務省からダレス氏宛の返事があったとの事でハック氏に連絡して来た。 そして東京に対する緊急第一電は発せられた。五月八日の午後のことであった。 五月二十一日か二日に、東京海軍省軍務局長から返事が来た。 いよいよ東京に対し猛烈なる説得工作を開始した。我々は即日、第八電を発電した。「東京では敵の謀略とおっしゃるが、それなら何か具体的の資料があるのか」と。 六月初め、左の申し入れをせしめた。「私自身が東京に行き、大本営と軍部の首脳部に実情を話し、説得するに限る。何とか日本に行く方法を考えてもらえないだろうか?」 六月二十二日に、大臣の名において「貴趣旨はよく分った。貴官は所在の公使その他と緊密に提携し善処されたし」との返電があった。ああ、我ら一同は東京に人なきを痛感した。 |

| <藤村工作補足>

記事が掲載されたのは、今日も一流誌と定評のある文芸春秋(以降文春と略す)である。発表されてから、藤村は一躍マスコミの寵児として、各方面のインタビューに引っ張り出される。何度となくテレビ化され、映画にもなる。 すると、文春の手記にはなかった事柄が次々と紹介され、藤村の活躍ぶりが際立っていく。 OSS(戦略情報局)は今日良く知られたCIAの前身である。ダレスがそのCIAの長官に就任したのは一九五三年のことで、藤村手記の発表直後のことだ。米ソは冷戦時代であった。ダレスの知名度は、日本でも抜群に高くなっていた。藤村はそのダレスと直接、あたかも対等であるかのように交渉したことになっているのである。 それからさらに経って、一九七五年に出版された大森実の「戦後秘史」は、戦後三十年経って公開されたアメリカ側の公文書を、いち早く取り入れた意欲的な書物だ。しかし藤村の工作に関しては一貫して礼賛調で、次の ”新事実”がある。 日本が降伏する一日前の八月十四日、藤村はハックを連れてベルンの自分のアパートにもどった。すると机上の電話が鳴った。東京からの国際電話であった。 「藤村、あの話、今からなんとかならんかね」と切迫して用件を伝えた。あの話とは無論藤村による和平工作の話である。 その他にもスイス入国の際、ナチスに迫害されているユダヤ人娘を、自身の危険も顧みず国境突破させて中立国に逃げさせた、という話も登場する。 ここでは最初の出版物である文春の内容に限って、分析していくが、特に筆者が問題とするのは以下のポイントである。 一.藤村はスイス入りするとき、すでにハックを通じて和平工作に入る事を、ベルリンの海軍武官室から命じられていたのか? |

| <手記の原典>

文春の手記の公表以前に、筆者が見つけただけで二度、藤村はスイスでの工作について、語っている。 メモには「東京尾関宅にて」と記されている。文春記事の二年前である。A四版に六枚くらいの量である。今日日本で表記されるダレスがデュレスとなっているのは、ドイツ語読みのためであろう。興味深い部分を拾い上げると 一.ジョン.フォスター.デュレス 当時は大統領特派使節 ベルン基地 欧州に二年(一九四三年から)ばかり居た人 特特電報で通信していた。機関を持ち本人はY(飛行機のこと―筆者)で旅行していた。 一九四五年二、三月頃北部伊太利交戦中のケッセルリング独将軍と直接交渉、単独和平を成立させた。結果は伊が救われた。一九四五年六月にスイスで公表された。四月頃は未だ秘密で、然しはっきりこれを知っていた。相手として不信の人物ではなかった。 二.日本側は藤村武官のみであった。 スイスに在った兵科将校は居なかった。陸軍岡本少将、中風にかかってチューリッヒにて治療中、代わりに少将が一人、大佐二人居た。 公使加瀬俊一、無能の人物。責任の分散を恐れる事甚だしかった。本土決戦を主張する大本営の意向に反する仕事をすることは、表面的には問題が深刻重大であるため、他の人に話させたかった。 三.場所.時 四月の三日か、四日にスイスに着いた。「デュレス」という人物はスイスに入ってから目標にしていた。 四.東京に話さなかったこと A 日本側より申し入れた事 媒介者はドイツ人であった。(ハックのことー筆者)大島(ドイツ大使)は散々これを使っておいて、かれが危険なときは少しも援助しなかった。 経過 一九四五年四月初旬から準備、デュラスと話し始めたのは四月下旬。四月二十日過ぎ、直接デュレスに媒介者が会って申し込む。先方も電報二通ワシントンに送る。一週間以内に返事。藤村と話してよろしい。 五月十五日(東京に第一電を)発電。十日間苦心作業した。向うには次々に電報が来て、再三催促を受けた。東京から返事が来ぬ。二十五通から三十通打ったと思う。 デュレスの方にはこの返電のことは言えず、東京から返事がきてるが、研究を勧めるという意味を伝えた。 七月二十日過ぎ、東京から第二電 ここで藤村は大きな誤解をしていることに気がつく。冒頭のジョン.フォスター.デュレスは、スイスに滞在したアレン.ダレスの五歳年上の実兄である。この時点でも藤村は自分の交渉相手を正しく認識していなかったのであろうか? 交渉の経過については文春とほとんど変わらない。ただし、三つの和平提案のうち二つをダレスがイエスと答えたなど、その内容の検証は必要である。いずれにせよすでに藤村の中では、文春手記の粗筋はできていた。 さらに「(開戦直後から)横井武官より(ハックに対しスイスで)米側と連絡しとく様に頼んだ」と戦時中の日米間のパイプについて、藤村はこの時から証言している。これは検証していく必要がある。 |

| <GHQの調査>

藤村の回想はさらに発展をする。占領軍として敗戦時から日本を統治していたマッカーサー司令部では、歴史課を中心に”日本の降伏努力”というテーマで調査を行った。 嘱託として委託を受けた元海軍大佐の大井篤は、一九五〇年の十月二十四日と二十六日、藤村の事務所を訪れた。スイスからの電報の話は、関係者の間ではすでに知られていたようだ。 藤村は話す内容を、前もって市販の原稿用紙七十九枚にきれいに清書した上で、大井を迎えた。そしてそれを自分で読みながら、アメリカ側との和平工作の経緯を説明したという。これは今日英文に訳されて、国会図書館の憲政資料室にマイクロ化されて残されている。文春にない特筆点を挙げると以下のようだ。 ベルンに移ったのは三月二十一日のこと。四月二十三日公使館内の海軍事務所にハック博士を呼んで、ダレス機関との交渉開始を依頼した。偶然そこに西原技術武官も同席した。 またダレス機関の返事を待つのを四名と証言した。藤村、笠、津山、ハックであろう。あとは電報の日付、打った電報の数等藤村手記と全く同じである。 記録の最後には、註が付されている。 とりあえず、聞いた話を書き記すという姿勢である。藤村の話の内容について、聴取者である大井が、いささか疑念を抱いた節がうかがわれる。 藤村はこの時用意した原稿を、二、三箇所修正した後、長年親しくしていた野村證券社長奥村網雄氏を介して、自ら文芸春秋社に渡したという。こうして有名な「痛恨!ダレス、、」が世の中に出ることになった。 |

|

<証言>

これまでに紹介したような藤村自身の回想に加え、数少ない当事者も証言している。そこにはいわゆる眉つばのものも多い。 典型的な例を挙げると、前章で触れたダレス機関の日本担当として、藤村らが接触したとされるポール.チャールズ.ブルン(Paul.Charles.Blum)がいる。(先のGHQの調査では「ブルーム」と書かれている。) 「将来に備えて早めに九一式海軍暗号機械および暗号に必要な人員を派遣した。海軍の暗号は特殊なもので、当時、世界でもっとも完備したものと信ぜられていたし、機密保持上最良の武器として、在伯林海軍首脳部の要求によって潜水艦で日本より運んでもらったものであった」という藤村の証言を援護するように、ブルンは「昭和史の天皇」の中で 「当時、われわれはヨーロッパの日本大、公使館と外務省を往復する暗号電報は全部解読し、その日のうちに読んでいた。ただ、今のうちの、社長の使っていた九七式のものだけは、ついに解読できなかった」と語る。 一見説得力のあるアメリカ側の当事者の発言であるるが、よく調べると内容は全く事実ではないことがわかる。冒頭に述べたように海軍の暗号も、全てアメリカの手で解読されている。しかしその日のうちではなく、数日を要した。また解読されたものはごく限られた範囲に回覧され、決してスイスのダレス機関までは来なかった。 事実と照らし合わせると、ブルームという人物は、ダレス機関に所属していたことは他の資料からも確認できるが、本当に日本問題の主任であったのかさえ、疑わしくなってくる。 藤村の創作、もしくは脚色に、当時の関係者が口を合わせている。これが、事実の究明を難しくしている理由の一つである。 こうした状況におかれた藤村の手記に対し、最初に疑念を抱いたのは研究界であった。学習院大学の本橋正教授は、文春記事が出てから七年後の一九五八年、学術論文「太平洋戦争終結論」を書いた。 そしてその中で「藤村が文春誌上に発表したものは、和平具申の日本打電の日付が全体として、一ヶ月ほど繰り上がっているのではないか?」と提起した。例えば六月六日電で 「東京がモスコーを通じて和平工作をしている状況を指摘し、、」と藤村が触れる内容は

「かかる点に、大方の御教示をいただければ幸いである」と、将来の研究者に結論をゆだねた。論を先回りすると藤村が六月に、モスクワを通じての交渉について触れていることは、不自然ではない。これは後に説明する。 手記の日付け繰り上げ問題は、後に本橋自身によって別の角度から証明されるが、藤村の手記の誠実度を計る良き尺度の一つだ。

<藤村義一> 証言の検証に先立ち、本編の主役である藤村中佐の経歴を見てみる。軍人を紹介する場合に、しばしば引用される「日本陸海軍の制度、組織、人事」によれば、藤村は明治四十年二月二十四日(一九0七年)生まれである。一九二七年三月海軍兵学校を卒業、一九三八年十二月、超エリートコースである海軍大学に、甲種三十七期生として進む。 二年後の一九四〇年四月二十四日に卒業するが、成績は三十人中二番目という優秀さであったという。同年五月、ドイツ駐在を命じられた。(秋という藤村の回想もある)藤村三十三歳の時である。欧州では第二次世界大戦が始まってから、すでに半年が経過していた。 藤村に関する数少ない日本側一次史料の一つに、この年十月二十六日、及川古志郎海軍大臣から松岡洋右外務大臣に宛てた書簡がある。六本木の外務省外交史料館に残っている。ドイツの新旧海軍武官補佐官の交替に関して

と海軍大学を卒業したばかりの藤村だが、もう補佐官に推挙される。

続いて翌年一九四一年の八月十五日、フィンランドの武官補佐官の兼務となる。ただしあくまでも兼務であって、本人は以降もベルリンに留まっている。 同年十二月八日、日本が米英に宣戦布告すると、日独伊軍事協定が締結され、戦争を三国共同で遂行する目的で、日独混合委員会がベルリンに設立される。藤村は委員会の「一般情報交換」部門の海軍責任者に任ぜられ、ドイツ国務省情報部、海軍省副官部と連絡にあたることになる。(野村直邦「潜艦U511号の運命」) 一般情報担当となる事で、武官内で最も、連合国に関する各種情報に接していた一人であったのは事実であろう。横井忠雄、小島秀雄、二代のベルリン駐在武官が同盟国を視察する際、藤村は常に行動を共にしている。武官の信頼も高かったようだ。 藤村は文春に「私は一九四三年在独時代から(中略)日米直接和平の交渉をするならば、欧州ではスイスに在るダレス機関以外に確実な方法はなかろうと考えていた」と語るが、ダレスの名前はすでにその年には、時のスイス公使阪本瑞男(さかもとたまお)には知られている。同年八月三十日 「イギリスのプロパガンダ活動は活発ではない。一方アメリカは大規模に欧州全体で展開している。その責任者はアレン.ダレス(Allen Welsh Dulles)、かれは大臣の特別助手で、バルカン半島や中欧に太いパイプを持ち、費用は湯水のように使っている」とダレスを中心としたOSSの動きを東京に報告している。(解読電より) よってドイツの藤村がこの組織について、耳にしていたとしても、不思議な事ではない。しかし「そのころから日米交渉の相手に考えていた」との回想は、疑わしい。 他方こうした事実を報告されていたにもかかわらず、終戦間際にダレスの名前を海軍から聞いたとき、外務省では誰も知らなかったという。阪本の電報が全く軽視されていた証である。 また当時フィンランドに留学中であった中央大学名誉教授の桑木努は、藤村が同国に出張してきたときのことを自著に記している。十一月九日「公使官邸にて阿部勝雄中将と藤村輔佐官を囲んで小野打武官と都倉官補と食事」

一九四四年六月五日、フィンランド兼務を解かれ今度はフランス兼務になり、日本から派遣される潜水艦の受け入れを担当する。

<ベルリン海軍武官室> 「第二次大戦中ベルリンにいた日本海軍の首脳部は、戦争勃発の当初から、ひそかに、いつかは必ず来るであろう終戦に備えて日米直接和解の途を準備していたのである」と藤村の書く、駐ベルリン日本海軍武官室についてここで見てみる。 今日なじみの薄い「武官室」は、終戦まで存在した大使館から独立した、情報収集を主任務とする軍の出先機関である。その長が武官である。陸軍海軍それぞれが、主要国に開設していた。 最重要同盟国であるドイツには、日本海軍は陸軍同様、独自に大きな組織を抱えていた。武官一人、藤村を含む補佐官若干名のほかに艦政本部士官、航空本部技術士官、電波技術士官、書記官などがおり、総勢三十名近くであった。大使館にも匹敵する規模である。 終戦時の駐独海軍武官であった小島秀雄少将は、戦前にも同職についている。かれは親独派で、枢軸的思想が強かった。一九三八年、反枢軸の東郷茂徳(とうごうしげのり)大使を追い出すべく、大島浩陸軍武官(後の大使)が画策した際には、それに協力した。 小島が日本の軍令部に 三年後の日本参戦当時には、日独軍事同盟の繋がりで、海軍武官室勤務者のほかに、日独伊混合委員会の軍事委員として、海軍の高級将校が駐在することとなる。野村直邦中将、阿部勝雄少将の二人である。

そして大佐である横井忠雄が、海軍武官であった。その横井については誰もが口をそろえて「思想が反枢軸的で、それを公言していた人物」と証言する。 同盟通信のベルリン特派員であった江尻進は自著「ベルリン特電」に書いている。時期は対米参戦直後の一九四一年十二月、 「数日後、新築早々のティアガルテン通りの日本大使館で、大島大使主宰の戦勝祝賀会が催された。

真珠湾やマレー半島攻撃で、日本軍の輝かしい戦果が大々的に報道されている最中のことである。我々も軍人らしからぬ、あまりの“放言”にムッとして、反論したら、自信たっぷりに、こう説明する。 “来独する直前に、大本営の陸海軍参謀の一団が、一週間にわたって合宿し、日米戦争を仮定する図上演習を試みた。その結論は戦争を半年くらいで終結できれば、一応顔の立つ結末で、戦争を終えることができる。しかし戦争がそれ以上長引くことになれば、日本敗北の結論である。

ドイツ一辺倒の大使館、陸軍武官室とは一線を画していたのが、横井を長とするこのころの海軍武官室であった。 「横井武官より米側と連絡しとく様に頼んだ」と証言し、以降もこの主張は一貫している。

<ドクター.ハック> 藤村とダレス機関の間で仲介の労を務めたのがすでに名前が登場したフリードリッヒ.ハックという亡命ドイツ人であった。 そんなハックを、日独の友好関係を利用して釈放させたのは、時の海軍駐在武官小島秀雄であった。釈放後は、ひそかにオーストリアから山越えでスイスに入り、さらに日本へと向かった。 欧州戦争勃発直前の一九三九年八月十四日、パリを発ったハックは、八月二十五日にスイスに入り、最大都市チューリッヒ、クーアハウス通り六五番地の超高級な「グランドホテル.ドルダー」に居を構える。 欧州が風雲急を告げるこの時、駐スイス日本公使は、かつて本省勤務時に、いわゆる「天羽声明」を出し世間を騒がせた天羽英二であった。かれは以前に比べて、悠々閑々とした公使生活の中で、克明な日記を残している。一九三九年二月十四日の欄はこうである。 「井上(海軍)の”チューリッヒ”用談の件

イタリア転出直前の同年十一月六日にも

ハックと並んで天羽の日記に名前のある酒井(直衛)は、ベルリン海軍武官室の嘱託である。日本から派遣された上級将校ではなく、いわゆる現地雇いである。しかしながら在独二十年でドイツ語が堪能、武官室内での影響力も大きい。藤村の和平工作にもしばしば名前が出てくる。酒井は確かにハックとこの頃から、行動をともにしていた。しかし戦時中に藤村とハックが、スイスで何度か会ったという証言を裏付ける史料は、見つからない。 「日本はすでに戦争目的を達成したのだから、交渉による和平に向けて努力すべきだ」と説いたという。(潜艦U五一一号の運命)こうした事実から判断してハックが今次戦争で、開戦初期から日本の早期停戦を勧告していたことは間違いない。 実際に日米は戦時中にもかかわらず、このように双方向に情報、意見を交換していたのであろうか?

しかし一九三九年九月十日から一九四四年十月二十一日の間に、ハックは二十四通の報告書を、ベルリンの日本海軍武官室に送ったことが、ドイツ側の研究で明らかになっている。ハックがスイスで高級ホテルに住み続けることができたのは、経済的にも謎である。ベルリンの武官室にこうした報告書を書く見返りに、資金を援助してもらっていたのかもしれない。 ハックが、戦争中のある時点からアメリカのOSSと接触を持ったことも、事実である。ハックを介して日米が繋がったと言える。内容は知ることは出来ないがハックの報告書には、こうしてアメリカ側から入手した情報が含まれていたであろう。これが誇張されて、酒井のアメリカ側と直接コンタクトしたという証言になったものと思われる。

<スイス海軍武官室> 藤村は戦後、自分を元スイス武官と語る。中立で小国、しかも四方を山に囲まれたスイスであるが、日本海軍にとっては開戦前から重要な国であった。 関心は、スイスの優れた軍事産業であった。チューリッヒのエリコン社では高射機関砲を製造しており、ベルンから程近い町ソロトンでは対戦車砲を製造していた。

その関係でこの小国には、日本の海軍武官室はないものの、常に海軍技術者が滞在していた。一九四〇年秋以降、だれも駐在しない陸軍とは対照的である。

「午後; 海軍艦政本部造船監督官(独)海軍機関中佐山田精二来訪;

部屋に引き込み二時間も四方山の談話」とある。

一九三九年九月一日、ヒトラーがポーランドに押し入り、欧州戦争が勃発すると、中立国スイスの重要性がこれまで以上に増す。西側情報の入手が可能であるからだ。 それから二年後、日本も真珠湾を急襲し米英に宣戦する。さらに半年すると、海軍は再びスイスに関して動く。太平洋では緒戦の快進撃が鈍り、ミッドウエーの海戦で大敗を喫したころである。 一九四二年六月二十二日、嶋田繁太郎海軍大臣は東郷茂徳外務大臣に対し、スイスに海軍武官室を開設し、ベルリンの武官である横井大佐を兼務させる照会をする。同時にすでに出張中の山田は補佐官として、スイス常駐となるはずであった。 しかし自国に海軍を持たないスイスは、海外に海軍武官を派遣していない。よって外国の海軍武官の自国内駐在も認めなかった。相互主義を盾にした。時の徳永太郎代理公使は七月二十日、東郷外相宛の電報で 「二.本官としては当館に海軍武官を設置することは当分望みなきに付、山田中佐を当館付海軍顧問とせられては如何と存す。 三.尚本官交渉の際得たる印象によれば、在独武官を当国兼任武官とすることは、中立国たる当国として歓迎せさる様子窺われたり」と、山田中佐を”公使館付き海軍問題顧問”という肩書きで、外交団の一員に加える妥協案を提案した。日本海軍もすんなりとそれを受け入れ、山田中佐は滞在を続けることが出来た。 しかし横井の枢軸国ドイツとの武官職の兼任は、中立国スイスとしては具合が悪い事であったため、頑として認められなかった。こうして横井の話は立ち消えとなる。 その後一九四四年にも、海軍は武官室を開設しようとする。今度も武官の派遣はスイスから拒絶されるが、イタリア駐在武官であった光延東洋中佐が、”公使館付き海軍問題顧問”として勤務する事は、内諾を得た。 光延は兵学校出身で藤村の先輩にあたる。イタリアでは、スパイもどきを使って情報収集などをしていた記録が残っている。しかし入国直前に光延は、イタリアのレジスタンスによって暗殺されてしまう。 横道にそれるが、かれの異動をアメリカは、日本の暗号文の解読によって、正確に捕らえていた。よって暗殺は、スイスに日本海軍の諜報網が強化されることを嫌った、アメリカの策略であるという可能性を筆者は捨て切れない。また光延がこの時スイス入りしていたら、後の藤村の話はなかったかもしれない。 これまで見たように、スイスには戦争中を通じて、日本海軍武官室は開設されなかった。藤村のスイスでの肩書きも、公使館付き海軍問題顧問補佐であった。よって戦後になって本人がスイス駐在武官と語ることは、全く正確さを欠く表現である。

<横井の帰国> アメリカとのパイプを容認したベルリンの横井武官は、一九四三年に入ると帰国命令が出て、潜水艦での危険な航海の末、日本に帰り着く。同年末の事であった。東京の軍令部が大島大使の苦情を受け、帰国させたのかもしれない。 「ドイツから帰朝した横井少将の話を聞くと、開戦前長くて三ヶ月でソ連を片つけると公言していた独ソ宣戦も、意外にソ連の抵抗が強く、陸軍側や大島大使らの見積もりのように短期に片付くまい。対英上陸作戦も、やはり独海軍の慎重論が当っていて、ゲーリングや陸軍側が予想したように簡単にゆかなかった状況を詳しく聞いた」(私観太平洋戦争) ここにもあるように横井の、ドイツ一辺倒の大島大使とは一線を画する戦争認識は、疑いない。しかし何度か取り上げた日米のパイプの存在について、横井は海軍の良識派といわれる高木に対しても一切報告していない。 九十年代に入ってこの問題について詳しく調べた大木毅氏によれば、その存在を否定できない主たる根拠は酒井直衛らの証言である。酒井は

これが事実とすれば東京への問い合わせは、武官室の暗号文で行われたに違いない。その裏付けを取るべく筆者は米国公文書館に残る、五千本を超える、日本海軍武官の暗号電全てに目を通してきた。確かにアメリカは、ベルリン武官室のすべての発信電報を捉えたたわけではない。しかしかなりの部分を包括している。そこには酒井の話を裏付ける、乃至は少しでも関連を想起させるような交信は一切ない。 つまり「繰り返し報告してきた」という証拠はどこにもないのである。よって筆者は、先の酒井の証言も、架空に作り上げた話という見解である。

<小島海軍武官> 横井の後任の海軍武官として、やはり潜水艦で、終局に近づきつつあるベルリンに向かったのは、すでに紹介した小島秀雄少将であった。親独派である、前の武官時代にはハックをナチスから救い出した。小島は藤村工作に関し、戦後「水交」という旧海軍関係者の会報誌に文章を残している。

当時私が藤村中佐の上司であった関係で、いろいろの人から質問を受けた。私自身は、日独協会の”クリスマスの夕”と重なったため、遺憾ながらこのテレビを見ていないのであるが、新聞の記事とテレビを見た人の話から、内容の想像がつくので、脚本と本当の話には違いがあることを、本誌上を通じて、皆様に資することにした。 当時、スイスには、西原市郎機関大佐が私の配下の艦政本部監督官としてチューリッヒに常駐していて、同氏を通じて私の旧知のドクトル.ウィルヘルム.ハックというドイツ人が品物を届けたり手紙をくれたりしていた。(中略)

ドイツ外務省の友人に頼んでベルリンのドイツ大使から内情を訊いたところ、英国のBBC放送が小島海軍少将が潜水艦でドイツへ潜入したという放送をしたこともあり、スイス当局は高官の入国を気味悪く思って、これを拒否していることが判った。 若い人を派遣するのであれば、問題はないようであるということなので、昭和二十年三月中旬、一番若い補佐官であった藤村中佐を入国させてドクトル.ハックとの連絡をとらせることにした。 スイス側では、スイスには海軍がないから、公使館付海軍武官としては認められないが、公使館顧問として入国は認めるという話で、その資格で入国させた。したがって藤村中佐がスイス在勤日本海軍武官と自ら名乗っているのは、話を面白くさせるためにやっていることであろうが、本来の資格は在独大使館付武官補佐官でスイスに出張中ということになる。(中略) 昭和二十年十二月初旬には日本に送還された。その後間もなく、私は米内大将を訪ねて藤村中佐から電報が来ましたかと訪ねたところ ”電報は来たが彼がどうしてスイスにいるのか、ダレス機関に連絡したといっているが、事情がよく判らない。若い補佐官がアメリカの情報機関に利用されているのではないかという疑念があった。 豊田軍令部総長には、その後、海軍省の階段で、ばったり出会ったが、同大将は私に「藤村は君が派遣していたのだったということだね。それが判っていれば考え方もあったが、彼の電報だけでは、そんな事情は全然判らなかった」といわれた。(後略)」 まず目に付くのは、小島の文章の底流にあるかつての部下藤村に対する激しい反感である。共に和平交渉に務めた仲間とは思えない。藤村の話は事実とは異なる、と番組も見ないで結論づけている。

ただし当時は、ドイツ崩壊一年前に着任した小島の、滞独四年の藤村に対する信頼は厚かった。横井の時代と異なり、隣国の視察に際して常に藤村を伴っているからである。六月に藤村がドイツの補佐官を解かれ、フランス補佐官となると阿部中将と連名で東京に対して 「軍令部五六四号に関して 東京が藤村を主としてフランス補佐官にしたい事は理解できる。しかしながら先の欧州武官会議において、藤村はフランス補佐官を専任ではなく、兼務するというのが合意されている」とドイツとの兼任を要求し、認めさせている。 このように小島にとって藤村は頼もしい存在であった。つまり小島の藤村への反感は戦後のことで、おそらくは藤村が文春に手記を発表してからの事であった。 そしてそのハックがベルリンに情報を送るときは、山田の後任の駐スイス西原市郎大佐を介していたとが確認できる。小島は西原を高く評価しているようでもある。 しかしハックが最初に小島にスイスに来るようにといった話など、かれも藤村同様、大分自己を誇張して回想を書いている。この問題で先述の大木氏はBBCに対し「本当に小島武官に関する放送があったか?」まで問い合わせをした。

また後にも紹介する一九四四年九月の海軍解読電で東京は

他方藤村が、スイスに向かったのは東京経由の辞令による赴任ではなくて、小島の判断による出張であるという説明も疑問が残る。確かに藤村のスイス転任の正式な辞令は出ていない。

「藤村中佐と津山嘱託は四月六日スイス到着。この日を以って当地の任務を解除した。スイス勤務の辞令の発令を請う」と東京に明確に打っている。阿部は日本の指令にしたがって、スイスにベルリンの武官室の機能を移していると報告したのであった。これに対し東京が反応した形跡がない。阿部中将ベルリン脱出直前のことであった。 それにもかかわらず小島は、日本が藤村のスイス派遣を全く知らなかった事が、工作失敗の最大の理由としている。日本の海軍首脳の「この時どうして藤村がスイスにいるのか判らなかった」という発言まで紹介している。全て疑わしいといわざるをえない。まともに藤村の電報を取り上げなかった首脳部の、後になっての言い訳であろう。 実際に日本から辞令が発令されなかった経緯は不明である。アメリカには傍受された電報も、本国には届かなかったか、終戦間際のごたごたの中、一中佐のスイス転任の辞令など正式に発令する余裕がなかったのであろうか?

<終戦対策> 一九四四年に入ると欧州戦争の趨勢は、誰の目にも明らかであった。六月に連合軍はフランス西岸のノルマンディーに上陸し、大陸への直接反攻が始まった。八月にはパリが解放される。東部戦線でもドイツ軍は三年前のソ連侵攻のスタート地点まで、押し戻されようとしていた。 スイスでは同年一月末、山田中佐が潜水艦による帰任命令を受け、ドイツに引き揚げた。後任には小島武官が評価した西原市郎大佐が、顧問としてただひとり滞在する。

まもなくドイツが崩壊して、日本だけが戦争を続けることになるであろう。その際、欧州の武官室の体制を考えると、中立国にそのいくつの機能を移す必要が生じた。

ドイツ政府が戦いを続ける間は、我々もそれに従う。しかしドイツが崩壊するような場合、武官室のメンバーは可能な限り中立国(スエーデン、スイス、スペイン等)に移動し、機能を継続させる。またどうしても敵の手に落ちるときは、米英ではなく、ソ連に保護を求める。 このころにはベルリンの海軍武官室がスイスへ派遣するメンバーは決まっていたといえる。そしてその目的は、ドイツが崩壊しても欧州の出先機関として存続し、大東亜戦争に協力することであった。 これに対し東京からは十月八日、ドイツが戦いを続けているのだから、中立国への派遣者の人選は、それを考慮するようという注文が来た。つまり責任者である武官が、出て行くような事はドイツを刺激するのでしないようにとのことである。 こうしてこの時、補佐官で有能な藤村が選ばれたことが推測される。しかしベルリンの武官室がすでに、中立国を舞台に日本の和平工作を考えていたことを証明する史料はない。スイスに藤村を送り出したのは、先にも述べたように欧州における、日本海軍武官室の延命のためであった。 加瀬俊一駐スイス公使が、スイス外務省に海軍関係者三名の増員の話を出したのは、十月五日であった。加瀬は三名の人物に関して

加瀬公使は、この三名の入国の主な目的は敗戦間近のドイツからの疎開であると理解し、スイス側にもはっきりそう説明した。

「今日の状況を考えると、外交官リストに、武官級が一度に複数名加わることは好ましくない。よって三人の入国は許可するが、一名のみが外交官待遇、他の二名は一般の職員として受け入れる」(スイス公文書館史料) 一人でも多くの邦人を、任国に避難させることを第一に考えていた加瀬は、これに満足してすぐさま

このころの藤村について言えば、同年六月ドイツとフィンランドの補佐官を解かれ、フランス専任の補佐官に任ぜられた。しかしベルリン武官室が藤村のベルリン兼務を望んでいたのに加え、間もなくパリも連合軍の手で解放され、フランスには実質的仕事はない。

三人の入国許可が出てから、最初に入国申請をしたのは、ベルリン海軍武官室理事で電信担当の四方忠雄であった。四方もフランスからベルリンに避難してきた待機組だ。スイス公文書館に残された史料によれば、かれは同年十二月十五日、入国申請を行う。そして翌年二月二十六日には、スイスに入っている。 残り二人の申請は、大分遅れた一九四五年二月六日であった。藤村中佐と黒田捨三大佐の名前があった。それから十日も経ない十四日、スイスは二人の入国ビザの発給を連絡してきた。ドイツの崩壊は目前に迫っている。異例の早い対応であった。 ところが同月二十六日、加瀬公使はスイス側に対して、黒田大佐に代えて大阪商船の津山重美の入国を再要請する。大佐レベルから嘱託への変更である。スイスもこの急な変更には面食らったようだ。 津山は開戦後間もなくして海軍武官室で働き出すが、解読電によれば一九四四年十一月二十八日、ベルリン武官室が本国に同人の嘱託採用を正式に具申し、受理されている。(海軍解読電)

藤村はスイス入りに際し、どう考えたのであろうかのか?大佐である黒田と、中佐である自分を考えると、一名のみに与えらるはずのスイス国内での外交官の資格は、黒田に与えられるはずであった。これは藤村にとって面白い事ではなかった。 外交官旅券を持たないでの戦時下の活動は、非常に限られたものになる事を、藤村は知っていた。そこで自身の外交官待遇と、有能と判断した津山を同行させることを、要求したのではなかろうか?藤村は自己主張の強い性格の持ち主であった。 藤村のスイス入国時期について「戦争の末期の一九四五年三月下旬にスイス海軍武官として、ベルリンからスイスのベルンに転任した」と文春にあるが、その後のインタビューには二月末にベルリンを発ったと書かれている。常に日付を前に持っていくのが藤村の回想の特徴である。スイスの公文書館に残る史料ではスイスの税関が 「藤村義一中佐はベルンの外交団に所属するならばいつからか?彼は四月五日、ドイツから乗り込んできた、連結者付きの乗用車を免税でスイスに入れる権利を有するか?」と政府にたずねていて、四月五日に入国したことが判る。 海軍解読電を見て行くと小島武官は、スイスの西原大佐に向け

実際の出発はそれより遅れて三月の末であった。そして西原大佐は四月九日、東京とベルリンの阿部中将、小島武官にあてて

<西原市郎> スイス入りした藤村は、西原大佐の下で「公使館付き海軍問題顧問補佐官」という長い肩書きであった。後に紹介するが、スイスからの和平勧告の電報の発信者名は、実は藤村ではなく全てがこの西原になっている。 「西原の役割に、もう少し光をあてるべきなのかも知れない」と比較的新しい研究書「終戦工作の記録」にも書かれている。実際はどうなのであろうか? 数少ない当事者の一人である西原も、回想を残している。海軍機関学校三十二期入校五十周年記念会誌「回顧録」に、手書きの手記「戦時中の思い出」が載っている。これは水交会事務局の中村進一郎氏が、見つけ出してくれたものである。これまで紹介されることのなかった西原の回想から、関連部分を紹介する。 「(前略)私は外交官のパスポートを持っていたので、独国内では工作機械の買付けや、技術の連絡或は時には航空関係の仕事で、メッサーシュミット社でジェット戦闘機用のジェットエンジンの製造技術を修得して、これを日本に報告する一方、スイス国内では、工作機械の買付けやエリコン社との間で、二十五ミリ機関銃の購入交渉実現する傍ら、私はまた軍令具第三部々員でもあったので、部下六名を使用して情報の収集や諜報をもやっていた。 スイス国内では”海軍問題に関する日本国大使顧問”という資格で活躍していたが、仕事の大部分は軍令部の仕事で終始した。その間虎の尾を踏む思いをしたことは、一度や二度ではなかった。(略) 五月初旬突如として、スイス国駐在で欧州地区担当の大統領特設顧問アレン.ダレス氏より、私が平素使っていた亡命ドイツ人ドクター.ハックを通して、私に会見の申入れがあった。 会ってみると対日戦継続の無意味である事、さらに継続すれば、終局に於いて日本が窮地に追い込まれた状態になると思われるから、早めに和平について、その糸口を見出すために、君と話し合いをしたいと話した。 そして私の面前で、大統領宛の許可申請電文を認め、私に対しても同様の手続きをするよう熱望した。次回の面接は約二週間後に行われたが、彼は大統領のOKを取付けた事を説明し当方は?と問い合わせた。最近米国側の都市爆撃が熾烈なので、回答が遅れているものと思うと答えた。(実は謀略かと考え実行してなかった) 先方が余りにも真剣なので、かかる重大問題を話し合うのに一海軍大佐の私を相手とするのは何故か、との問いに対して

自後七月十日頃までに十数回に渡って会談し、その都度広い視野に立って次官、次長に詳細報したが何等応答はなかった。会談の結論としては 1.ソ連介入の和平交渉には極めて警戒的であった。

私はソ連介入や、仲介の交渉は極めて危険である事を報告すると共に、スイス政府を仲介者とする事の有利性を合わせて報告した。

非常に困惑させる回想である。藤村の”ふ”の字も登場しないで、全て自分が行った事になっている。 一九四四年五月十七日、軍令部第三課にあてて「I情報」と題して「現在アメリカでは四ヶ所の工場でB二九を製造している」等と報告している。 また藤村手記にはない和平工作の逸話が、いくつか具体的に紹介されている。西原の面前で、ダレスは大統領に交渉を始める許可申請を書いたという話や、南スイスのルガノを交渉の場として提案するなどである。藤村も、文春発表からしばらく経って、ダレスと直接会った話を書いている。さらに調べる必要がありそうだ。 しかしこの手記の最大の問題点は、文末に「和平交渉に関する裏話はその詳細を、昭和三十五年頃文芸春秋に載せた事がある」と書かれているものの、記事はどこにも発見出来ないことだ。おそらく藤村の文春記事のことを指しているのであろう。細部は具体的でかなり正確であったが、西原は藤村の行為を、自分のと混同してしまっていると考えて間違いない。

<スイスの情勢> ドイツが崩壊するのは、藤村がスイス入りして一ヶ月後の、一九四五年五月七日のことである。欧州の戦争が終わったことで、欧米のマスコミは対日戦の終結について、多くの憶測記事を書く。これらの内容はスイスを中心とする中立国に駐在する同盟通信社の特派員によって、本国に紹介された。 当然国民の目には触れないが、それらを目にした高木少将は、いくつか書き残している。 「和平流説」 同盟チューリヒ支局 一九四五 五 一二 ロイター、ワシントン電

十三日「サンデータイムズ紙」

また十八日にはインドのニューデリー放送が、「日本がソ連を仲介とした和平交渉を申し入れたが、連合国は無条件降伏でなければ受諾できずと拒否した」と報じた。

|

| トップ | 二部にすすむ |

![]()