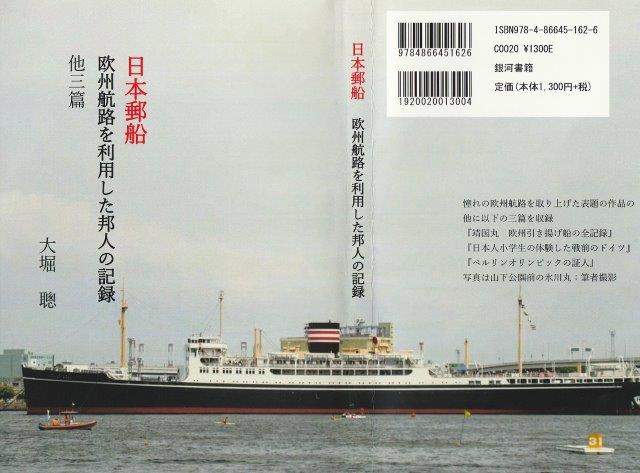

日本郵船 欧州航路を利用した邦人の記録

(Nippon Yusen, The European line and Japanese passenger)

大堀 聰

<序>

<1.靖国丸 (Yasukuni-Maru)>

<2.伏見丸 (Fushimi-Maru)>

<3.箱根丸 (Hakone-Maru)>

<4.白山丸 (Hakusann-Maru)>

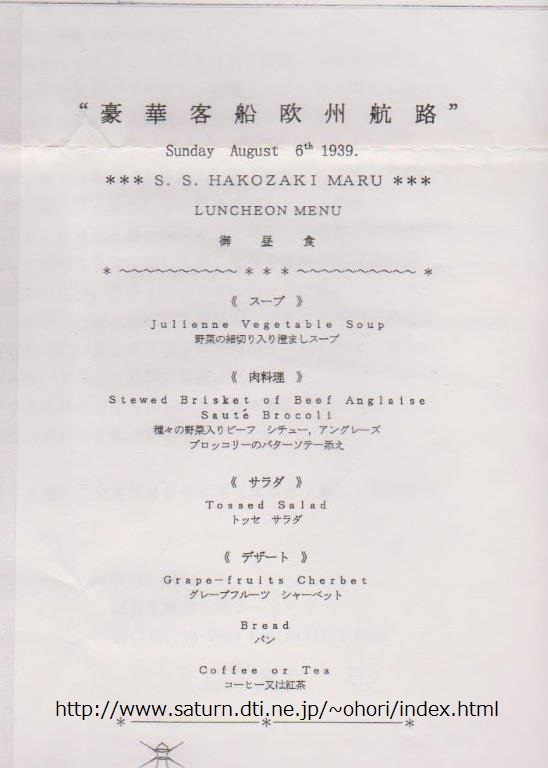

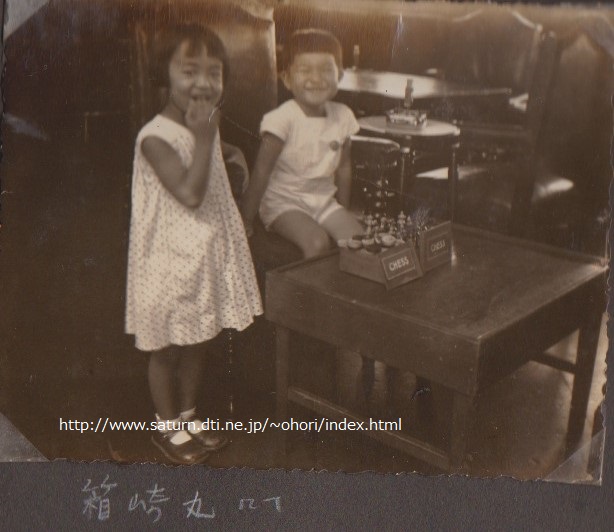

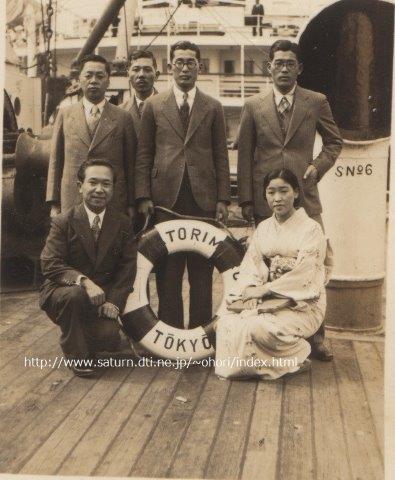

<5.筥崎丸 (Hakozaki-Maru)>

<6.榛名丸 (Haruna-Maru)>

<7.香取丸 (katori-Maru)>

<8.照国丸 (Terukuni-Maru)>

<9.鹿島丸 (Kashima-Maru)>

<10.諏訪丸 (Suwa-Maru)>

<11.その他 (The others)>

<12.浅間丸 (Asama-Maru)>

<13.鎌倉丸 (Kamakura-Maru)>

<14.崎戸丸 (Sakito-Maru)>

<15.粟田丸 (Awata-Maru)>

<16.シャルンホルスト (Scharnhorst)>

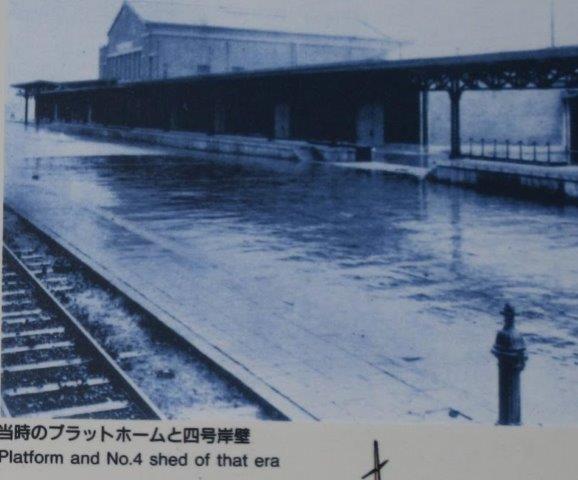

<17.旧横浜港駅 (Old Yokohama-port Station)>

『日本郵船 欧州航路を利用した邦人の記録』は書籍化されました。

こちらからお求められます。

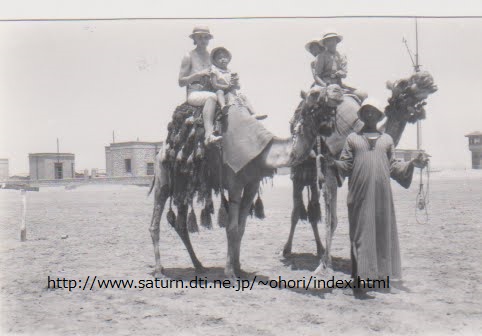

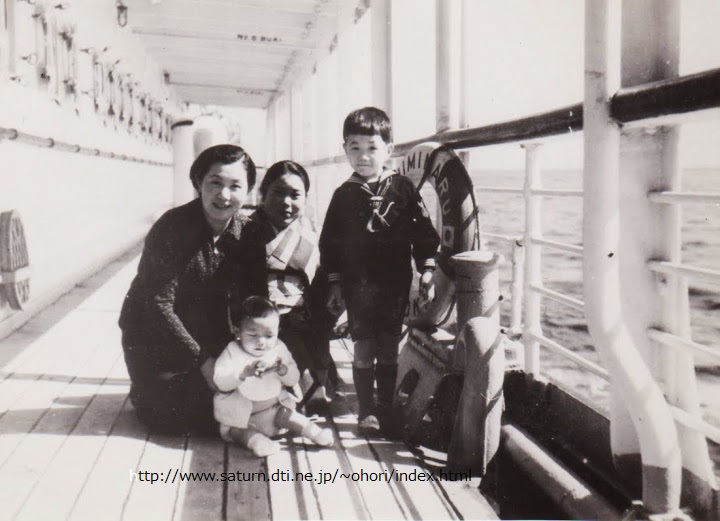

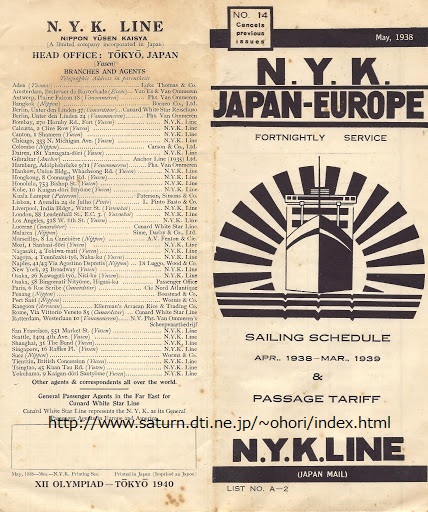

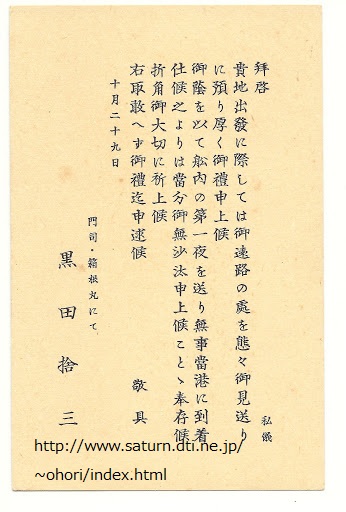

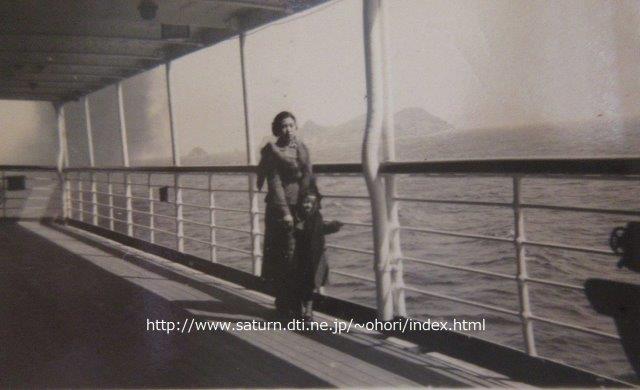

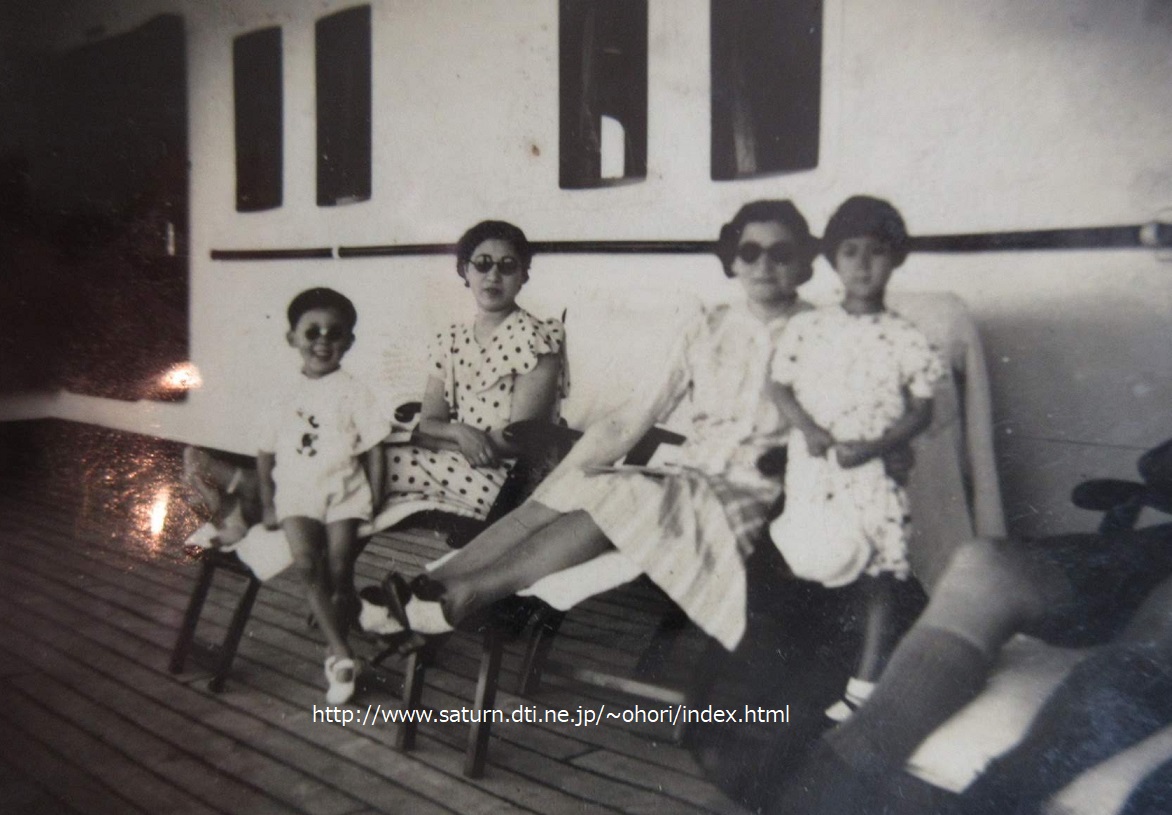

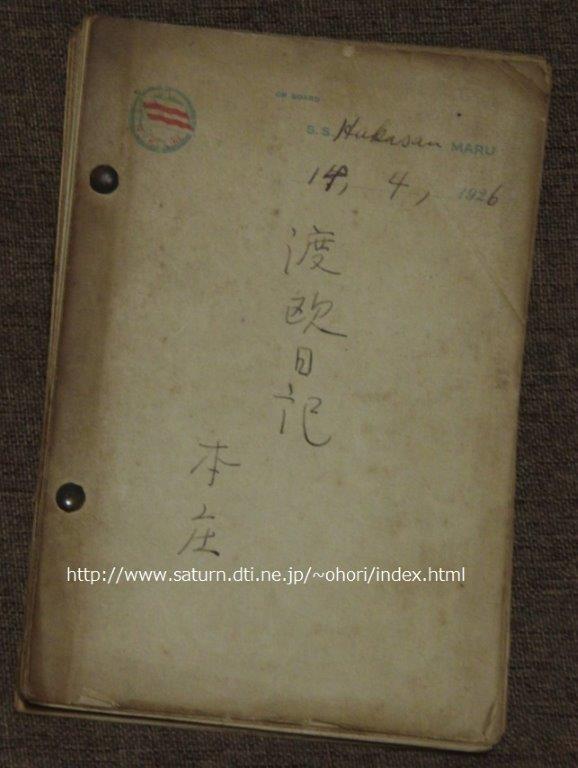

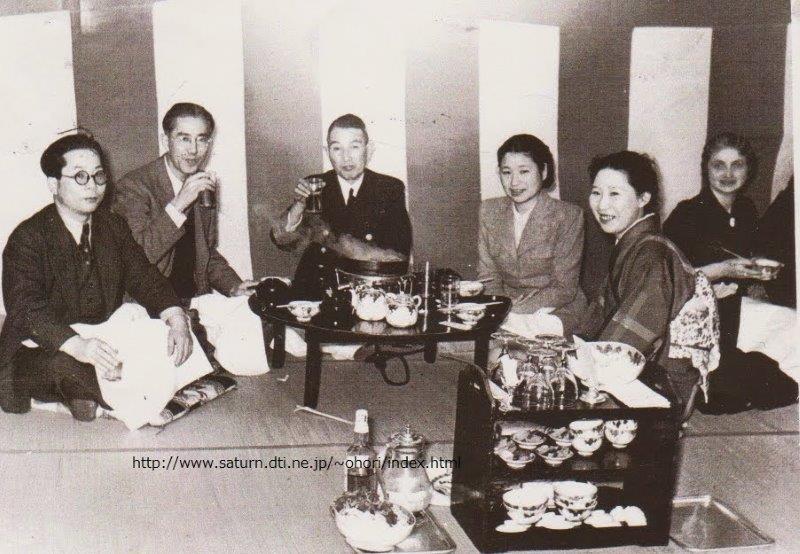

<序> 筆者は戦時中、欧州に滞在した人から話を聞き、それを紹介してきた。 それらの方々の話はいつも「自分は○○丸で欧州に向かった」から始まった。その当時小学校の低学年でもよく覚えていた。また渡欧者の回想録を読んでも多くの場合、「○○丸で欧州に」という一項目があった。ここではこれまでに筆者が直接話をうかがった方の、欧州航路にまつわる話を中心にまとめ、書籍等に見られる思い出話も加えて船を単位にして、当時の航海の様子を紹介していくものである。 そこでは筆者の調査の関係上、欧州戦争が始まる1939年9月1日以前のいわゆる優雅な船旅と、開戦後、航路閉鎖までのおよそ1年間の欧州からの引き揚げ者を乗せた戦時下の旅の合計2年間を主に取り上げる。 重複する記述はなるべく避けたが、回想を多く記録する目的でもあるため、航海の様子など若干似通った部分もあることを、あらかじめご容赦願う。 さて1938年3月から1年間の運航表が手元にある。それによるとこの時欧州航路に就いていたのは次の10隻である。 白山丸、榛名丸、香取丸、鹿島丸、靖国丸、箱根丸、伏見丸、筥崎丸(はこざきまる)、諏訪丸、照国丸 1938年3月27日横浜港発の白山丸を見た場合、ナポリ着が5月5日、ロンドン着が5月14日の予定である。そして白山丸の次の航海は8月14日に同じく横浜発で、その後は翌1939年の1月2日発である。つまり4か月半ごとに欧州に向かった計算だ。 <1.靖国丸> 1930年9月22日、ロンドンに向かって処女航海。総トン数 11,930トン。 1等:121人、2等:68人、3等:60人。 1940年6月に南米西岸線に配船されたのが最後の商業航海となった。 1944年1月24日、米国の魚雷攻撃で沈没。 辻正義(外交官 辻正直の長男でベルリン、モスクワに滞在) 父、母、弟の正敏と正行を含む5名は横浜から日本郵船の「靖国丸」に乗船し、自分と澄子叔母(母の妹)は門司港から乗船した。門司港では接岸できないので小さな艀船で靖国丸に近づき、高くて急な桟橋を抱かれて乗船したことを覚えている。一等船客室と三等船客室と二部屋をとってあったが、外交官待遇ではない叔母の澄子は三等船客室だったという。  靖国丸一等船客の記念撮影。「6TH JUNE. 1938 VOY. No.21」と白いローマ字が写し込まれている。 前列右から三番目、船員に抱かれているのが正義。前から3列目4,5番目が正直、正敏。前から2列目3番目が静子。中ほどにはヒトラーに仮装した人物がいる。 当時の配船表によれば靖国丸の第21航海は1938年5月22日、横浜出航である。撮影日が6月6日とあるので、予定通りであったならばシンガポール入港前日の撮影である。 靖国丸には長旅の退屈さを紛らわせるため色々な施設があり、プール、映画館、その他娯楽施設も完備されていた。よって子供の正義も航海中、全く退屈することはなかった。食事は部屋でもとれるが、食事の時間になると鉄琴を鳴らしながら回って来るので、辻家はそれを合図に食堂に出かけた。 食事の種類も豊富であり、寄港する国々の産物も取り入れて特にシンガポールあたりで出された南洋の果物は美味しかった。また夕食にはテーブルにいろいろな記念のプレゼントも用意されていた。船では家族一同揃っての暮らしが出来て、食事も一緒で父、母と暮らす時間もたっぷりあったので楽しかった。  すき焼きパーティーも一等船客への定番サービスであったようで、日本郵船米国向けの船でも行われた。左のテーブルに正直が見える。 専属のカメラマンが乗り込んで、こうした写真を撮り、日付なども入れて配ったのであろう。 寄港する港では上陸できるところも何カ所かあった。門司の次の停泊地である上海で辻一家は上陸したが、日本海軍が上海に利益保護の目的で駐屯させていた海軍陸戦隊の車で、租界地を案内してもらった。その時正義は生まれて初めて、壁に銃弾跡を見た。跡は第二次上海事変で出来たものと思われる。 次のシンガポールでは街路樹に猿が群がるようなところを通って動物園に行った。小さなバナナを餌にしていた覚えがある。スエズ運河の北端にあたるポートサイドでは駱駝で近郊のピラミッド見物なども出来たが、辻家ではそれをしていない。 バックの煙突の白地の三本線は日本郵船のシンボルマーク。 スエズ運河通過 右が澄子。 (「辻家の体験した戦前のベルリン、モスクワ」より) 以降は書籍でお楽しみください。こちら 宝塚少女歌劇団 また同じく日独友好の一環として、天津乙女(あまつおとめ)をトップとする宝塚少女歌劇団がドイツを中心に、ヨーロッパを訪問している。当時の新聞によると1938年11月20日、ベルリン民族劇場にて初演が行われた。そしてベルリンの最終日である23日は、大島大使およびゲッペルス宣伝相の共同主催の特別公演で、売り上げの収益はドイツの「冬季救済」運動に寄付された。 以降は書籍でお楽しみください。こちら 谷口吉郎(建築家 宝塚少女歌劇団と同じ靖国丸でドイツに向かったのは建築家谷口吉郎であった。ベルリンの日本大使館が改築されるのを見学し、その一環で日本庭園を造園するのを指導するためであった。 以降は書籍でお楽しみください。こちら (「雪あかり日記」より) 以降は項目名のみ表示します。 全体は書籍でお楽しみください。こちら 野上弥生子(小説家) 野上豊一郎(英文学者、能楽研究者) 荒木光子 (東大経済学部教授 荒木光太郎夫人) 杉村陽太郎(フランス大使) 前芝確三(大阪日日新聞特派員) 以降は書籍でお楽しみください。こちら 加藤眞一郎 (大倉商事ベルリン支店長の長男) (同航海については「靖国丸、欧州引き揚げの全記録」に詳しく述べています。) ベルゲン港にて靖国丸をバックに記念撮影。この後後方の成人男子は多くがドイツの敗戦まで残ることになる。  ニューヨークにて、高層建築をバックに。白いジャケットを着た人は船の加藤さん一家の世話係。  パナマ運河を航行する船上にて。中央が眞一郎さんでその右は駐独外交官神田襄太郎の娘、愛子さん。 谷口吉郎(建築家) 澤田廉三・美喜  澤田夫妻。(澤田美紀記念館にて筆者撮影) 目次へ戻る <2.伏見丸> 1914年11月23日竣工。10,940トン。 1等:132人、2等:59人、3等61人 1943.2.1(昭18)東京から基隆へ向け航行中、米潜により沈没。 以降は書籍でお楽しみください。こちら 山路綾子(山路章ウィーン総領事、ブルガリア公使長女、のちの重光晶夫人)  右が山路綾子さん。バックに小高い丘が見える。日本出港直後?  船中にて 帽子をかぶる様子から赤道祭りか。  象に乗る山路姉妹。スリランカのコロンボ?  ポートサイドにて (「山路(重光)綾子さんが体験した戦時下の中欧」より) 以降は書籍でお楽しみください。こちら 安部譲二(作家。戦前のロンドン、ローマに暮らす)  甲板での写真の一番前にいるのが、生まれて7か月の本人。  おそらくナポリに向かう船にて。(右が2歳の譲二さん)日本郵船の船であると思われる。(2枚の写真は安部さんの許可を得て使用しております) 土方愛子 朝永振一郎(ノーベル物理学賞受賞者) 福岡(市川)澄子 以降は書籍でお楽しみください。こちら 開戦 森元治郎(同盟通信ワルシャワ支局長) 藤田嗣治画伯 角田文衛 (日伊交換学生) アイルランドへ 内山清(ロンドン総領事) 最後の避難客 以降は書籍でお楽しみください。こちら 岩崎盛太郎 日疋誠(大倉商事パリ支店長) 以降は書籍でお楽しみください。こちら <3.箱根丸> 1921年竣。10,423トン。 1等:85人、2等:55人、3等:134人 1943.11.27高雄から門司へ向け航行中、空爆により沈没。 坂倉準三(建築家) 深尾須磨子(詩人) 湯浅初枝 ソプラノ歌手 以降は書籍でお楽しみください。こちら 西村ソノ(文化学院の創始者、西村伊作の四女)  横浜の出航風景。真ん中で帽子をかぶる女性がソノ。(西村ソノさん提供) 大角岑生海軍大将 船長 藤田徹 1 安川加寿子(ピアニスト) 徳永康元(ブダペスト大学に留学) 徳永康元 2 守屋謙二(ミュンヘン大学に留学) 小室恒夫商務官 加来統一(大倉商事パリ支店) 黒田捨三海軍大佐(フランス、ドイツに駐在しスエーデンで終戦を迎える)  黒田大佐が欧州に向かう際に乗船した箱根丸の絵葉書1938年10月23日、航海番号43で横浜を出港した。  欧州航路配船表(1938年4月から1939年3月)  日本の最後の寄港地は門司であった。門司には最後のあいさつ状を送るサービ (「写真館 黒田拾三大佐」より) 船長 藤田徹 2 以降は書籍でお楽しみください。こちら 小山秀子(12年かけて世界一周の渡航) その他の箱根丸乗船者: 以降は書籍でお楽しみください。こちら <4.白山丸> 欧州航路向けの優秀船として1923年に竣工。H型と通称される「箱根丸」型貨客船4隻の最終船。10380トン。 1等:85人、2等:55人、3等:134人。 1944年6月4日沈没。 笹本駿二 (スイス公使館に勤務後、ハンガリー、ベルリン、スイスで朝日新聞特派員を務める) 三城晁雄 (満州国参事官)  神戸出帆時 妻栄子と長男満禧(みつよし)  向かって左から満禧と栄子 (2枚とも三城恒二さん提供) 「満州国参事官 三城晁雄のアルバム」はこちら。 光延東洋(駐伊海軍武官、1944年6月イタリアのパルチザンにより殺害される) 光延東洋武官一家が体験した戦時下の欧州 光延孝子 邦人救出船 猪熊弦一郎(洋画家) 神戸港着 本庄実  写真提供、高沖宗夫さん 以降は書籍でお楽しみください。こちら <5 筥崎丸> 1922年竣工。10,413トン。1等:85人、2等:55人、3等:134人。 1945年3月19日上海沖で沈没。 江尻進(同盟通信社 ベルリン支局長)  一等船客の記念写真。  一等甲板の重光(中央眼鏡)。4月という時節柄か、背後にあるのは花を咲かせた桜の木であろう。別の書物によればこれは造花で、郵船ではどの船も行った飾りである。 深尾須磨子(詩人)  須磨子が帰国で乗船する筥崎丸のメニュー。写真は日付から往路のもの。自ら「豪華客船」と書いている。 ユリ・ホエツキ 天羽美代(天羽英二駐伊大使妻) 最後の航海 島秀雄(国鉄、新幹線建設を指揮) 高橋ふみ(日本最初の女性哲学者) 加藤眞一郎  筥崎丸でドイツに向かう加藤眞一郎さん。母親と二人での乗船だったので、横の少女は船で知り合ったのであろう(1931年ころ) 吉村国子 以降は書籍でお楽しみください。こちら <6 榛名丸> 1922年竣工。10,421トン。1等:85人、2等:55人、3等:134人 1942年7月21日御前崎沖で沈没 桑木務(日独交換留学生) 瀬崎画伯夫妻 「瀬崎晴夫をたどる会通信」の下の方。 大島鎌吉(大阪毎日新聞) 稲垣守克(「世界連邦運動」推進者) 山田菊 (フランスで活躍した作家) 篠原正瑛(フンボルト財団交換留学生としてドイツに) その他 最後の航海 以降は書籍でお楽しみください。こちら <7 香取丸> 1913.9.11竣工。10,513トン。1等:120人、2等:52人、3等66人 1941.12.24 ボルネオ島沖で沈没。 森元治郎(同盟通信 ワルシャワ支局長) 新関欽哉(外務省在外研究員第一号) 川喜田四郎 (陸軍技師 後中佐)  救命の浮き輪にKATORIMARUと書かれているのが分かる。  テープの吹雪の中の出港写真は貴重。 石毛省三(終戦時陸軍大佐) 以降は書籍でお楽しみください。こちら <8 照国丸> 1930年5月31日 竣工 11,931トン。1等:121人、2等:68人、3等:60人 1939年11月21日 機雷に触れ英国沿岸で沈没。 清沢洌(ジャーナリスト・評論家) 武藤富男(満州国官吏) 澤田廉三(駐フランス大使) 大賀小四郎(ドイツ文学者、外交官) 高島泰二(陸軍士官学校独語教官で1939年ドイツ留学) 日本人小学生が体験した戦時下のイタリア 吉川晴夫 沈没 以降は書籍でお楽しみください。こちら <9 鹿島丸> 1913年竣工、10554トン 1等:119人、2等:52人、3等73人 1943年9月27日沈没 「ナチス」党大会参加メンバー 角田文衛 (第2回日伊交換学生) パリ日本人会通告 ボルドー 中村光夫(文芸評論家、1938年よりパリ留学) 湯浅年子(国際的な女性核物理学者、パリのキュリー研究所に留学) 原智恵子(ピアニスト) 諏訪根自子(バイオリニスト) 以降は書籍でお楽しみください。こちら <10 諏訪丸> 1914年竣工 11,758トン、1等:129人、2等:59人、3等62人 1943年4月5日沈没 古澤淑子(声楽家) 新聞記事より 帰路 ソニア・ヘニー 半田シマ(34)ジャーマンベーカリー、ミュラー氏夫人 南アフリカ回りの航海 その他の乗船者: 上林豊明(医学博士) 夏目純一(夏目漱石長男) 品川寺の大梵鐘 1991年には品川区とジュネーブ市は「友好憲章」に調印し、梵鐘の下には「ジュネーブ平和通り」のプレートが設置されている。(筆者撮影) 以降は書籍でお楽しみください。こちら <11 その他> <12.浅間丸> 1929年竣工 16,947トン。 1等239名、2等239名、3等504名。 1944年11月、マニラ、高雄間で沈没 外務省嘱託、友岡久雄教授の体験した欧州戦争  浅間丸一等船客記念写真、  恒例のすき焼きパーティー。手前の食器類はなかなか豪華。船長を囲んで千葉公使夫妻と友岡(左) 船長 藤田徹 3 幻の航海 1941年の浅間丸 <13.鎌倉丸> 以降は書籍でお楽しみください。こちら <崎戸丸> <粟田丸> <ドイツ客船 シャルンホルスト> 以降は書籍でお楽しみください。こちら <フランス客船 ジャン・ラボルト号> <旧横浜港駅プラットフォーム>  大正時代に作られたと言われても、正直あまりピンとこないプラットホーム。(筆者撮影)  説明パネル上の写真。  (2019年6月28日追加) <東京湾要塞地帯> 終わり 参考資料: 日本郵船歴史博物館に当時の配船表を見せていただき、いくつかの入出港日を特定しました。 各船の基本性能については「船のウェブサイト」を参照させていただきました。(このサイトは2014年6月現在見つからなくなりました) |