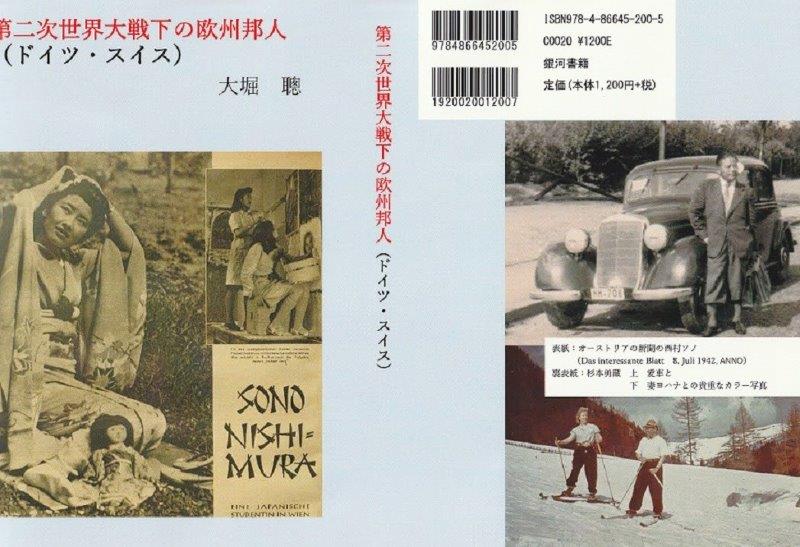

筆者の書籍の案内はこちら

大堀 聰

|

人は年老いてくると「今死のう」と、自らの死ぬ瞬間のタイミングを考えることがあるのであろうか。勿論自殺とかではなく、病気などの時の話である。例えば古い友人の死を聞いて、同じく年老いた彼は、病床で生き続ける努力をそこで止める。これは十分考えられる事だ。 さらには遠く離れて相手の状況について知らないにも拘わらず、偶然二人が同時に息を引き取る。彼らの間には何らかの形でコミュニケーション(超伝達)が成立していたからだ。筆者がそんな思いを抱いたのは、立て続けに出た新聞の死亡欄がきっかけであった。 一九九八年九月三十日、朝日新聞の社会面に

一九一二年台湾生まれ。京都大学文学部を卒業したあと、三八年に渡欧。通算五十年近くにわたってチューリヒ、ブダペスト。イスタンブール、ベルリン、パリ、ボンなどに住み、文筆活動を続けた。この間朝日新聞特派員、NHK解説委員等も務め、晩年はボンとチューリヒを拠点に静岡新聞などに執筆していた。 中でも第二次世界大戦前後の生の欧州情勢の報道は貴重な記録として残り、後に”第二次世界大戦前夜”などにまとめられた。その外、主な著書に”ベルリンの壁崩れる””スイスを愛した人びと”などがある」と欧州現代史の生き証人の死を伝えた。 またそれより六日前の九月二十四日には

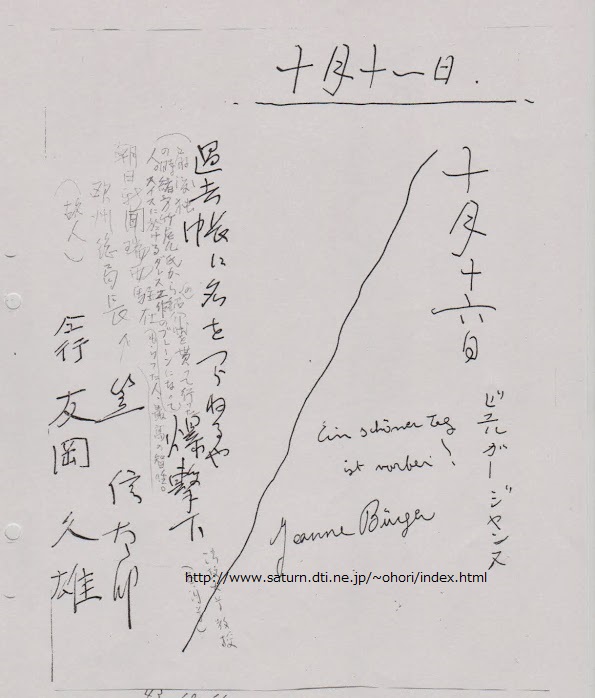

新聞記事を見るかぎり、両者は死亡の日時および享年くらいしか類似点はない。しかしこの二人は過去において、深く繋がっていた。それは六十年前のスイスでの話である。 まだ海外、特に欧州に駐在する日本人の数がごく限られていた戦前に、二人は共にスイスの日本公使館員として雇われ、戦争が始まると、そろって朝日新聞の特派員に転身した。 日本が敗戦を迎える一九四五年の八月、朝日新聞のチューリッヒ支局は、この若い二人によって営まれていた。中立国スイスから戦争を見つめ続け、本国に最後まで記事を送り続けた。 また田口はスイス人を、笹本はドイツ人を妻としたのも当時としては珍しい。その二人が九十年代の後半、わずか六日をおいてドイツとスイスで、相次いで亡くなったのである。 <戦前のスイス> 中立国として名高いスイスは当時、今日よりさらにこじんまりとしていて人口はわずか四百五十万人であった。首都ベルンはアーレ川の湾曲部に盛り上がった丘の旧市街を中心に広がり人口は十一万人あまり、そんな小国にふさわしい規模の都市であった。 街の中心部にある国会議事堂の前を起点とし、隣りのベルン随一の高級ホテル、ベルビューを通り過ぎると、道は右に曲り急に視界が開ける。谷が広がりはるか眼下には、深緑色をしたアーレ川の急流が、人工的な段差にさしかかり青白く波立っている。緑色を帯びた水流は、アルプスの氷河を水源とする。 川には市電も通る大きな橋が架かっている。全長二百メートルはあろう。天気が良ければ、橋のたもとからスイスアルプスの連山が見える。 鉄骨で組まれた頑強なその橋を渡りきるとヘルベチア広場である。広場の名前であるヘルベチアとはスイスの昔の国名だ。何もない。正面には歴史博物館の建物がそそり立っている。 そこから真っ直ぐに品の良いトゥーン通りが伸びている。なぜ品が良いかというと、どういう規制によるのか、この道の両側には高級住宅が並ぶが、途中に商店やレストランは一軒もない。市電の二駅分を進むと五差路に突き当たる。歩いても大した距離ではない。トゥーン広場である。 今進んできたトゥーン通りと、広場から左下に伸びるユングフラウ通りに挟まれた細長い二等辺三角形の土地には、三階建ての瀟洒な建物が建っている。住所はトゥーン通り五十五番地だ。表札には”AGRAPI”と書かれ、信託会社が入っている。(下の写真) 以上は現在のトゥーン広場の描写であるが、五十年以上前のでもそのまま通用する。なぜなら当時の写真を見ても、今と同じ建物の構造だからだ。違うのはこの建物の住民だけである。 かつてはここが笹本、田口が勤務した日本国公使館であった。今はスイスにも場所を代えて立派な日本の大使館があるが、当時は格の下がった公使館であった。もっともその時日本が大使館を開設している国は、米英を筆頭に十ヶ国余りだけだったが。 一九三八年、日本から赴任してきた笹本を迎えた駐スイス公使は、天羽英二(あもうえいじ))である。天羽は一九三四年四月、外務省情報部長であった時、内外記者団の質問に答える形で、列強の中国に対する援助に警告を発した。 発言は欧米の強い批判を招き、日本外交を一時窮地に陥れたほどだ。しかもそれは情報部長の独断で行われ、外務大臣、次官、東亜局にも何の事前連絡はなかった。 この強硬な天羽が、外交の第一線から身を引く形でスイスに向かったのは、一九三七年七月初めのことであった。家族を伴って海路、アメリカを経由して欧州に入る。八月十一日、スイス着任第一日目の様子を、日記にこう残している。 「公使官邸に落着。十七年前の官邸に再び入る。官邸は変わらず”ベルン”は大いに拡張発展、美麗になりたり。ベルンの人も綺麗になりたり。官邸にはあたらしく雇いし”バレ”のみ。早速女コックを雇い入る。又下婢を募集す。荷物片付け。 井上の案内。橋下の魚料理店に会食、大いに改善、立派なる料理店となりたるを見る。市内買い物散歩。官邸よりの”グルテン”眺望 後ろの森林昔と変わらず。湯河原あたりを文明化せし気持。夕方森中を散歩。 井上夫婦らと Hotel Sternen Muriに招待。 会食す。ベルン第一夜を寝る。子供も久し振りに安眠す」 天羽がスイスの首都ベルンの街で思い浮かべたのは、ひなびた温泉湯河原であった。 <笹本駿二> 一九九一年に発行された笹本の著作「私のスイス案内」には「スイスの首都ベルンで、公使館務めをはじめたのは一九三八年五月半ばだった」と記されている。天羽公使が 「誰かドイツ語の読める人を送ってもらいたい」という希望を本省に申し込んだため、笹本が派遣される事になった。 笹本は帝大卒の将来を約束されたキャリア組外交官ではない。キャリア組は官補から三等書記官、二等書記官と昇っていくが、笹本の肩書きは書記生である。京大文学部卒の語学の専門家として、欧州に送られたのであった。一九一二年生まれであるから、二十六歳ということになる。 先に引用した天羽日記の一九三八年五月二十一日の所には

しかし当時の日本の頭脳が集まったはずの公使館では、天羽公使が頭を痛めるほど、館員の素行には問題が多かった。主犯格はその年に着任した織田寅之助であった。笹本の歓迎会の翌日の五月二十二日 「(天羽の)不在中の件につき、工藤、織田、笹本書記生等に注意」と日記にあり、七月二日にも

「館員、親戚の女と関係分娩 事務上風紀上不都合。今後の処置振り相談」と発展する。この親戚の女と分娩という館員も、前後から判断して織田である。今日でもスキャンダルとなるような出来事だ。

本国には織田のこうした行状は伝わっていなかったようだ。その後間もなくして、欧州は現ポーランド領のケーニッヒスベルク領事を務めることになるからだ。 織田の影響は排除された。しかし公使も日記に書いているのだが、小国で平和なスイスは、若い外交官にはさらに退屈なものであったようだ。かれらの無軌道ぶりは、さらに大きなも事件へと発展する事になるが、これについては後で詳しく述べる。

<公使館> 笹本の書によれば当時の公使館の様子は次の様だ。

僕の仕事部屋は、この大部屋の北側にあって、畳にすれば二十畳はある大きなものもので、そこにどっしりした同じ大きさの机が二つ向かい合い、それに直角に二つの机が置かれていた。南側の壁には大きな本棚が立っていた。(中略) 僕の仕事は、第一に、スイスのドイツ語新聞を読んで、面白いものがあれば、その要点をまとめて、天羽公使に報告すること。スイスにはチューリッヒのノイエ.チューリヒャー.ツァイトゥング、バーゼルのバーズラー、ナハリヒテン、ベルンのディア.ブントなどのドイツ語の有力紙があってジュネーブやローザンヌのフランス語新聞よりはずっと重要視されていた。(中略)

新聞読みは僕の主な仕事だったが、そのほかにに、暗号電報の解読のお手伝いもするようになったし、天羽さんが御自分の政局判断を本省に報告するときには、その文章を天羽さんが音読し、ぼくがこれを清書するという仕事もあった。(略) この笹本の記述から、トゥーン通り五十五番の公使館の部屋割りが分かる。また若い公使館員の仕事内容もだ。しかし天羽はそうした笹本らの仕事に対する評価も厳しい。 翌年天羽は、スイス人の新聞記者ビーゼ博士を雇い入れ、毎日スイスのドイツ語新聞を読ませることにする。日記にいわく

新聞読みが主な仕事と書く笹本に対し、天羽の日記では、ほとんどジュネーブとの間の伝書使(クーリエ)として登場しているのみである。ベルンに日本から重要な客があるとき、かれはジュネーブまで出かけて、外交文書ではなく、皆の食卓に出される魚を運んだ。 山国スイスでも、ジュネーブまではパリから魚が届いた。実際はこんな仕事が駆け出しの、しかもキャリアではない外交官の、主な務めであったようだ。笹本は違う書き方をしているが、回想録における自己美化は、どうしても避けられない。 笹本の著書に戻ると、ベルンという町を象徴している箇所がある。

するとそこに中年を過ぎた年配の、上品な人物が一人で立っている。(中略)この紳士はちょっと頭を下げて先に電車に乗り、ぼくはそのあとにつづいた。 この人物が車内に入ると、おどろいたことに乗っていたひとたちが一斉に立ち上がり、帽子をぬいで”こんにちは大統領”と声を合わせて挨拶をした。(中略)この上品な中年すぎの人物は、向かい側や左右両隣りのひとたちと気軽に話し始めた。(後略)」 居合わせた笹本は

この紳士は現役の大統領であった。大統領と庶民の距離が、非常に近い国であった。テロの心配もほとんど無かったからであろう。スイスを終生愛する事になるひとつのきっかけであった。 この伝統は今日にも続いている。最近も筆者がベルンの国会のそばのレストランで食事をしていると、テレビで見たことのある現役の大統領が、秘書を一人連れて入ってきた。日本のテレビで見るようなSPは一人もついていない。席に着くと女主人が親しげに挨拶に来たほかは、だれもが平常通りに食事を続けていた。 話を戻すと公使館のメンバーも大分替わった。一九三九年一月、館員は塚本毅、帰国間近の織田寅之助、工藤、笹本、留学生で手伝いをする柳沢嘉寛と増えた。 一方スイスに滞在する民間人が減って、年頭の公使館での拝賀式の出席者は、昨年の半分の十二名であった。民間人は全国でそのくらいであった。欧州情勢が不穏になってきたため、すでに多くは日本に引き揚げていた。

<欧州戦争勃発> 一九三八年八月、ミュンヘン会談で英仏が妥協し、いったんは戦争の危機が去った。しかし翌年にはいるとダンチヒ回廊をめぐって、ドイツとポーランドの関係が悪化を続けた。今度は英仏も譲らず強硬であった。 翌一九三九年八月十四日、スイスにはもう秋風が吹き始める。翌日天羽はイギリス行きを決めた。日英関係も気にかかることばかりであった。 八月二十二日、ロンドン出張から戻る途中に天羽はパリに寄った。滞在中のホテルで独ソ協定成立の知らせを聞いた。これまで不倶戴天の敵同士とされていたナチスと共産主義が手を結んだ。不気味な知らせであった。 ドイツはこのソ連との不可侵条約で、後ろ盾を得て、安心してポーランドに攻め込めることになった。欧州戦争は必至と天羽は判断した。ところがフランスの代理大使宮崎は、休暇で海岸に繰り出していて不在。そんな同僚について

スイスに戻って天羽は本省に、戦争不可避とそれに巻き込まれない日本の独自政策遂行を、意見具申した。その後、ドイツ公使、オランダ公使等と会談するが、かれらは時局に関して全く楽観視している。今度も戦争は回避されると考えてた。

九月一日、天羽の予想通りに戦争が始まった。ドイツが早朝、ポーランドに攻め込んだ。三日には英仏が「今度ばかりは」と対独戦線布告をする。欧州全面戦争の勃発である。 ドイツ政府は戦争という言葉を巧みに避けた。侵略してきたポーランド軍への反撃という言い方がされたものの、二週間もするとドイツ軍はもうポーランドの首都ワルシャワに迫っていた。 それに対しスイスでは、最早戦争は避けられないと判断し、国を挙げて着々と手が打たれていた。独ソ不可侵条約が成立した直後の八月二十九日、連邦政府は臨戦態勢の発生を宣言し、同時に臨時連邦議会を召集する。 八月三十日、議会はほとんど全会一致で政府に対して全権を委ね、アンリ.ギザン大佐を将軍に昇進させた。平時には空席のスイス軍最高司令官に任命された。 八月三十一日、列国に対して「スイスは今度の紛争に厳正中立を守る決意である」ことを通告した。 そして開戦と同時に、国民の一割に当る四十万名を動員し、国境沿い配備した。二年にわたって辛抱強く作り上げてきた戦時経済体制が発動され、全世界にスイスが中立を守りぬく覚悟であることを訴えた。 天羽は開戦を知り「欧州文化の没落かな」と嘆く。欧州に駐在する他の日本の大公使をみると、ドイツの大島浩大使を筆頭に「さらにドイツとの提携の強化を計り、これぞ日本の南進の好機」と考えるものが多くいた。しかし天羽は笹本ら若い館員に向かって 「この戦争は、勝敗は別として相当長びくにちがいない。日本はその間に急いで日支事変を片づけねばならない。そしてヨーロッパ戦争には絶対中立を守り、その間世界貿易でうんと稼がねばならないし、稼ぐことができる。そういう大きなチャンスをもたらしたヨーロッパ戦争は、日本にとってはまさに神風である」と節度ある日本の態度を説いた。 やや機会主義的ではあるが、当時としては理性的な考え方であった。天羽声明を発し、強硬派と目されたかれからは、いささか意外な感のする見解である。しかしその後日本はこういう道を選ばない。それに対し戦争中も貿易で稼いだ筆頭は、スイスであった。 朝日新聞社が日本から早速電話してきた。国際電が開設されたばかりの時である。欧州戦の見通しについて天羽の意見を求めた。

九月二十日、笹本がドイツ開戦後初めて、スイスからベルリンに向かう。天羽の日記によればここでも外交文書を運ぶクーリエとしてである。スイスの邦人は誰もが、ベルリンの状況を 知りたがっていた。このドイツ訪問については笹本本人が「第二次世界大戦下のヨーロッパ」の中に書いている。 「ポーランド戦の大勢が決した九月中旬、わたくしはベルリンに出かけた。ドイツの首都の状況をのぞいてみようと言うわけである」

「開戦からまだ二週間しかならぬベルリンでは、戦争のあたえたショックの跡がまだ生々しく感じられた。”とうとう戦争になってしまった。こんなはずではなかったのに、ヒトラーは”という失望感。(中略)ベルリン市民の表情のなんと暗かったことだろう」 百聞は一見にしかず。ポーランド戦の短期的勝利に沸くのは政府の宣伝のみで、市民は冷静に、戦争がもたらす将来への不安を抱いているのを笹本は感じ取った。 灯火管制の敷かれた戦時下のベルリンから、明るいベルンに戻った笹本は、戦争のない国の幸せを実感したという。ただしスイスもドイツの圧力で間もなく夜間の灯火が禁止される事になる。

<田口二郎> もう一人の主役である田口二郎の名前が、天羽の最初に日記に登場するのは開戦直後の九月十一日のことだ。笹本より一年若い一九一三年生まれであるから、この時二十六歳である。 「田口一郎、二郎兄弟グリンデルワルド滞在(兄東京海上

弟日本公館 父八郎井爪知人 一郎は久保正一友人

)来訪

館嘱託として滞在のことにする」

田口兄弟の父親である八郎は筆者の調べたところでは、鉄鋼で財を成した人物であったらしい。よって金銭には何の不自由もなかったのであろう。まずイギリスに留学に出した。 スイスの山にあこがれる二人は、夏休みを利用して留学先のイギリスからドーバー海峡を渡り、スイスアルプスの中心地グリンデルワルトに滞在していた。するとドイツと英国は交戦状態となり、帰国が難しくなった。そこで公使館員として雇われ、そのままベルンに住む事となる。そして二人は日本に戻り、徴兵に取られることもなかった。 すでに公使館勤めをしていた笹本はノンキャリア、田口兄弟は現地採用と似通った環境で、かれらは最初から意気投合したようだ。 この年ベルンに初雪が降ったのは十月二十六日であった。山国の冬は早い。

また欧州の開戦と時を同じくして、陸軍と海軍も駐在員を置きはじめる。スイスが情報収集の拠点として、重要度を増したからだ。そして天羽の話し相手は専ら公使館のキャリア組である塚本と、赴任したばかりの陸軍の赤松、海軍の山田であった。田口、笹本はまだ若かった。 スイスの邦人の代表であった天羽は、間もなくイタリア大使に栄転する。十一月十四日、在留民一同に見送られ、天羽は車でミラノを目指す。出発に際し、在留民、館員一同が来邸し、記念写真を撮った。なおその時の写真は、憲政資料館の「天羽英二」ファイルに残っていることを筆者は発見した。 田口兄弟は確認できた。笹本も写っているはずである。

「遊びに来なさい」との天羽の言葉に甘えて、笹本と田口兄弟は早速ローマを訪問する。二十五日のことだ。 <報道関係者> 欧州での戦争勃発と共に、報道の世界でも中立国の重要性が増す。枢軸側のみならず、米英側の情報も手に入るからだ。そこで日本の新聞社は各社ともスイスに特派員を送ろうとするが、スイスが許可しない。 ベルンに出張中の石山慶治郎特派員の報告が、十月二十四日付けの朝日新聞に出ている。

また一九四〇年一月二十二日、柳井恒夫ジュネーブ総領事は有田八郎外務大臣にあて

こうした状況で日本の報道機関が取り得る最善の方法は、すでに現地に許可を得て滞在している日本人を、特派員として雇い入れる事であった。読売新聞は早速バーゼルに留学中の喜多村浩を特派員に任命した。 <笹本の転出> 一九三九年の大晦日は、笹本は仲間とベルンのカジノレストランで祝った。今も存在するレストランで、筆者が現役大統領を見た所である。スイス人歴史学者について、スイスの歴史の勉強を始めた笹本であったが、翌年早々、ハンガリー公使館に転勤となる。 一九四〇年四月二十日ベルンを発ってブダペストに向かった。翌日昼にはブダペストに着いた。 時を同じくする四月十八日、スイスは世界に向けて声明を発した。

六月ドイツ軍は電撃的にパリに進駐し、フランスはドイツと休戦条約を結ぶ。フランスの完全な敗北であった。同時にスイスは周囲をぐるりと枢軸国に囲まれ、自由主義国との路は、絶たれたも同然となった。 <田口一郎の死> 田口一郎は、八月十四日午後五時十分不慮の死を遂げる。その経緯の一部はスイスの公文書館に記されて残っているが、ここでは割愛する。 兄の死後間もなくして、田口二郎は公使館を辞め朝日新聞のスイス特派員、笹本も同様に同社ハンガリーの特派員へと転身した。同時に二人が朝日新聞に就職するというのは、どうもかれらを疎んじた公使館と、戦争突入後日本からの交通路の途絶した欧州に、特派員網を充実させようと狙っていた朝日の思惑が、うまく一致したからであろう。 スイスの公文書館の記録によれば、田口が朝日の特派員としてチューリッヒに転入を希望したのは、兄の死から二ヶ月後の十月十五日であった。

そしてこの時を同じくしたジャーナリストへの転職は、二人にとってはまさに怪我の功名だった。キャリアではないから、公使館に残っていては出世のチャンスは少なかっであろうが、欧州戦争を体験したジャー

ナリストとして、戦後五十年にわたって、自らの体験を語り続けることになるからである。

<日本参戦> 一九四一年の十二月八日未明、日本海軍は米英に宣戦布告し、真珠湾の米艦船に襲いかかった。時差の関係で欧州では七日夜のことであった。翌朝スイスでは同盟の特派員小島亮一が

こうして日本も交戦国の中に加わった。スイスは中立国であるから、邦人もこれまでどおりに滞在することが出来た。政府は枢軸国人を、反枢軸国人と同等に扱った。しかし民間人の反日感は以前にも増した。レストランにおいて公然と「あなたたちにお出しするものはありません」と注文を拒否する様な店もあった。そんな延長にまた事件が起こった。 開戦間もない一九四二年二月二十六日、読売の特派員となっていた先述の喜多村はバーセルに出張し、夜には公開舞踏会に出席した。その帰り突然、中国人らしき人物によって、眼鏡の上から顔を殴られた。 運ばれた病院で直ちに手術をして、ガラス片を取り除いたが、失明の危険もあった。中国での日本軍の横暴ぶりに対する反感が、根底にはあったらしい。戦争の影響を、スイスの邦人もこうむるようになった。 そのころ同盟では、小島に代って親独フランスの首都ビシーから、堀口瑞典(ほりぐちよしのり))がベルンにやってくる。七月にはチューリッヒに移る。 田口も同年の一月三十日にチューリッヒに移っている。さらに毎日の若山淳四郎が四月二十日にベルリンからやってくる。これまでの喜多村に彼等が加わった事で、今日と同じように朝日、毎日、読売の三大新聞社がそろって、横並びで特派員をチューリッヒに配置する事になる。戦時報道体制が整った。スイスにおいて政治の中心はベルンであったが、経済、マスコミの中心はチューリッヒであった。

<田口特派員> 日本参戦から半年を経た六月十一日、米ソ相互援助条約が締結されると、ベルン田口特派員の名で、スイスでの反響の報告する記事が、六月十四日の朝日新聞に掲載される。筆者の調べた限りでは、新聞紙上にはじめて署名入りで田口が登場する。 「米英側の無謀を暴露、スイス.日本不敗の現実強調」という見出しに続けて、条約に対するスイスでの受け止め方を紹介し

スイスでは欧州戦争は連合国有利という考えが、この頃すでに大勢を占めていた。それでもアジアは違うと、日本礼賛の文章になってしまうのは、時節柄止む負えないところであろう。 九月六日にはチューリッヒ発田口特派員の

「今後とも中立が如何にして維持され得るやという疑念の他に、戦争の長期化とともに中立国自身の経済状態も、益々悪くなる一方だからである。 外国のニュース映画が上映される毎に”観客諸君が、個人的感情を表示する如何なる振る舞いを厳に慎まれる事を希望する。もしかかる振る舞いが見受けられる場合、我々はやむを得ず、今後外国の戦争ニュース映画を、全部上映禁止にしなければならぬかもしれぬ”との政府筋の告知が提示される」 当時、欧州ではもっとも食糧事情の良いとされたスイスでも、物資の不足が目立ってきた。物価はものによって六割から十割ほど平時から比べて昂騰し、肉類は週四日しか販売されなくなった。一人当たりの一週間の肉類の割り当ては五百グラムであった。 十月二十五日にはチューリッヒ発同盟として「スイスに空襲警報、ベルンでも高射砲が火を吐いて市民を驚かせた」とある。堀口の情報である。 英国を飛び立った連合国の航空機がイタリア空襲に向かう際、スイス上空を通過する事件が頻発した。そして誤爆によって、爆弾がスイス領土内に落ち、死傷者も出た。スイスはドイツの要請で、夜間に灯火管制を敷いたため、連合国の飛行機が誤ってスイス領空に進入してしまった。 これに対してスイスは、自国の主権を守るために攻撃を加えた。国内では欧州を解放する連合国に、砲火を浴びせるのかという非難も沸き起こり、微妙な問題を提起していた。

<ハンガリーの笹本> この頃の様子をハンガリーにいた笹本は書いている。まず日本開戦の時は

一同はOさんの音頭で万歳を唱え、涙をぬぐって大声をあげた。誰もが明解な見通しを持っていたわけではなかったが、”勝たねばならぬ”という気持ちは強かった」 Oさんとは大久保利隆公使のことである。 ベルリンから朝日の重鎮である笠信太郎(りゅうしんたろう)が出張で訪れると

<アルプスの山> イスタンブールの笹本は、仕事が少なかった。一九四三年五月、笹本はそこから占領下のパリに出張する際、チューリッヒに立ち寄った。二年ぶりのスイスであった。駅には田口二郎と、ドイツからちょうど出張中の朝日の笠信太郎が、笹本を迎えた。 三人でベルナーオーバーラントのグリンデルワルトに出かけた。今日日本人が多く訪れる、ユングフラウの登山鉄道の出発点である。駅の裏のゾンネンベルクホテルに、荷物をほどいた。 戦争の見通しに、まず大先輩の笠の意見を聞いて、二人も考えを述べた。

「大勢はすでに決した」という点で三人の意見はほぼ一致した。さらに笠は 彼等の訪れた五月下旬のグリンデルワルトは春真っ盛り。高い峰には白雪が輝き、村を外れたところには氷河が青白くきらめいている。ホテルのテラスからはアイガーの巨大な岩肌がそそり立っている。夜になると、山肌にはポツポツと明かりが点る。笹本は平和で自然に恵まれたスイスが、また好きになった。 おそらくこの小旅行について、田口も「回想の笠信太郎」という笠の追悼文集に書いている。

スイス中の登山ガイドを集めた精鋭部隊ー山岳戦の教師として集められたものーにぶつかった時(その中には登山道楽である私の多くの顔見知りがいる)小国ながらも、あくまで祖国を防衛しようという意気の盛んなことに、笠さんも大きな感銘を受けたらしい」と山好きらしい回想である。 田口のアルプスに対する情熱は、祖国が戦争に突入しても、そして自分が朝日の特派員となっても全く衰えない。戦後間もなく紹介された田口の文章に「回想のヤング尾根 一九四三年七月」がある。 「世界山岳全集」にも収められた、登攀記である。七月というので一週間ほどの夏休みをあてたのであろう。その冒頭には、戦時下のスイスの山岳観光地の様子が綴られている。 「ブライトホルンの北面を登るその前の晩、ガンディックの小舎で、私はなかなか寝つけなかった。 前の日に、(チューリッヒのような)都会から来た足でいきなり四千メートルのオーベルガーベルホルンのアルペン尾根を登り、その日はシェーンビュール小舎からはるばるやって来たので、無理が祟って体のふしぶしが年寄りのように痛む。(中略) 眠られぬままに、私には、ツェルマットに着いた日の情景があれこれと思い出された。久し振りで訪れたツェルマットは、戦争で外来客が途絶え、さぞかししけていると予想して来たのに、思いの外の賑わいぶりだった。 客といってもスイス人ばかりだが、絵葉書屋や土産物屋の店頭に都会人が人だかりしているのや、その間をむさ苦しい風体の年配の案内達が、髭面にパイプをくわえ、両手をズボンにつっこんで、退屈げに行きつ、もどりつしている風景は、戦前のそれと少しも変りはなかった。 その村の狭い一本道を、ウィンパーのレリーフのかかったホテル.モンテ.ローザの手前まできたところで、顔馴染の案内オットー.フーラーが屈託のない足取りで、下りて来るのに出くわした。 私の出現が思いがけなかったのか、彼のしわちゃくれの陽やけ顔にほうという驚きの色があらわれた。それも束の間で、ついでベルンで物故した私の兄についての親切な悔やみの言葉がのべられた」 山のガイドと顔馴染になるほど通ったのであろう。戦前、しかも戦時中である事を考えれば、恵まれた環境の田口であった。また巻末の解説には、田口についてこう書かれている。 「田口二郎は、甲南高校、東大の山岳部時代から活躍(昭和十年日本山岳会入会、会員番号一五九〇)昭和十二年七月父君に伴われ、兄一郎と共に渡英、昭和十四年の夏英国からスイスに渡ってアルプスの山々を渡り歩いている時、第二次世界大戦のためロンドンに戻れなくなり、スイス滞留を余儀なくされた。 筆者の書籍の案内はこちら |

| 第二部へ | トップ | |

![]()