横井喜三郎 ロシアに最初の日本商店を開いた男

Kisaburo Yokoi, who opened the first Japan-Shop in Moskau

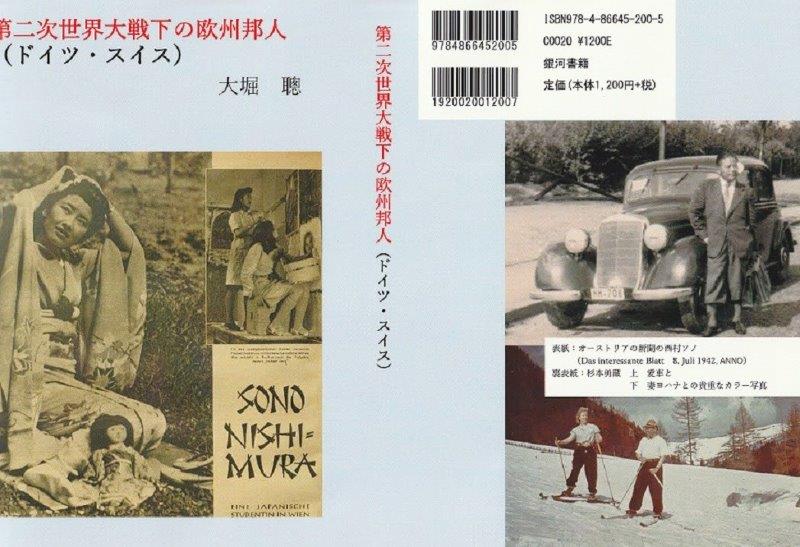

筆者の書籍の案内はこちら

| <序> 東京「麻布霞町教会」のホームページには「歴史」の項目があり、次のように書かれている。 「1949年10月23日にスカンジナビア・アライアンス・ミッション基督伝道館として発足。創立者は横井玉良宣教師。 生涯のテーマは“たった一つの生涯、それはまたたく間に過ぎ去る。たった一つの生涯、それがキリストのために用いられたら永遠に滅びない。“(荒井基著『奇跡の金のクサリ〜横井玉良先生の生涯』いのちのことば社より)」 霞町教会の創立者として名前の挙がる横井玉良(タマラ, Tamara Yokoi)は、日本人を父としドイツ系ラトビア人を母とした。 父親の横井喜三郎に関し筆者は「ベルリン日本人会と欧州戦争」の中で 「ベルリン陥落の知らせが城にも入った。1945年5月3日、ソ連軍は邦人が最近までいたベルチヒの村に入った。ソ連軍の進駐に備え、城の門にロシア語で“日本帝国総領事館”の門標を掲げ、屋上と門に日の丸の国旗を掲げた。 婦女子は万が一に備え3階の一室に隠れた。翌4日午前7時40分、城に5名のソ連兵が現れた。ロシア語の得意な横井喜三郎が、この城は日本総領事館で在留邦人の避難所であると説明すると、ソ連兵は2人を歩哨に残し退去したのであった。」と書いた。 このロシア語の得意な喜三郎に関しては、筆者の知る範囲では、戦時下の書物に登場するのはこれだけで、グーグルで名前を検索しても、長い間この箇所が表示されるだけであった。 そしてその検索結果を元に、喜三郎の親戚にあたる嶋田孝基さんが、筆者にコンタクトしてきたのは2016年5月のことである。祖先の調査をしているとの事で筆者も協力した。これが今回の調査の”金のクサリ”の最初の輪であった。 そしておそらくタマラが生前に語ったことを元にして、『奇跡の金のクサリ〜横井玉良先生の生涯』(荒井基著)という冒頭に挙げた本が自費出版のように出版されていたことは、筆者には次の”金のクサリ”の輪であった。 こうした縁(金のクサリ)を元にした調査から見えてきたのは、横井喜三郎(以降喜三郎と表す)という人物は、ベルリン滞在時代だけからは決して読みとれない、明治時代にロシアに向かった先駆的かつ、国際的な日本人であるということであった。そしてその家族の壮大な歴史であった。 <ロシアへ> 喜三郎は今から140年ほど前の1875年、名古屋市に生まれる。3人兄弟の次男であった。外務省外交史料館に残る史料から、喜三郎の渡航の様子を知ることが出来る。それによると1899年か1900年、日本の美術品販売の目的をもって、帝政ロシアの首都サンクト・ペテルブルクに渡来した日本人がいた。そしてこの日本人のフランス語通訳兼書記として、喜三郎は同地に来た。25歳ころである。 「辞書一つだけ持って、21歳で渡米」とタマラは『金のクサリ』の中で語っている。先ずアメリカに渡り、そこからロシアに渡ったことになる。 ロシアでフランス語通訳というと少し妙に聞こえるが、1906年に外交官補としてモスクワに赴任した若き佐藤尚武は「当時のロシア交際社会は全部フランス語で、外務省との往復公文ももちろんフランス語であり、(中略)ロシア語を話す機会は極めて少なかった。」と回想録の中で書く。喜三郎はどこでフランス語を学んだのであろう? その後喜三郎は、それら日本美術品を一手に買い受けていたロシア側の「アレクサンドル商店」の店員となる。そして次も外務省の史料であるが、商用目的の民間駐在者は1902年12月現在、 サンクト・ペテルブルク 3人 モスクワ 4人 とロシアの駐在員の人数たるやごく少数である。そしてサンクト・ペテルブルク滞在の3人のうちのひとりが、喜三郎であったことになる。 <独立> 1904年2月の日露戦争勃発前、喜三郎は同商店を辞め、独立してモスクワにおいて、主として日本製品を販売する商店を開いた。この日本商店は流行ったようだ。すぐにいくつかの支店を設けた。サンクト・ペテルブルク、キエフ、リガ(ラトビアの首都)、ワルシャワ等にであった。 この頃ウィーンに住んでいたある日本人について調査している方から頂いた連絡によると、その日本人の日記には1907年10月8日の欄に 「(モスクワの)横井氏のところに行き、写真帳を買った」と書いてあるという。写真帳とは日本製アルバムのことか?(2018年12月13日追加) また1922年にはポーランド・日本協会が結成されるが、このころポーランドに滞在していた横井某という日本人貿易商に日本語を習ったポーランド人兄弟がいた。(『蚕と戦争と日本語』小川誉子美) 時期は若干合わないが、これは喜三郎であろう。(2020年3月12日追加) 外務省「海外実業者調査 1911年」でも、ロシアには、2人の日本人企業家が載っているのみである。 リストのひとり目が喜三郎で会社は「ヤポニカ商店」である。 取扱品目は日本雑貨 資本金6万円 従業員 18人。 モスクワに2店、ワルシャワに1店、サラトフに1店の店を構える。 もうひとりの河野通九朗は「横浜原合名会社」の現地代表である。創業家の原富太郎(雅号三渓)は生糸の取り扱いで財をなし、その富で横浜に庭園、三渓園を開き、今日も市民に親しまれている。 一方三井、三菱といった当時の財閥の名前はまだない。第一次世界大戦の始まる2,3年前はツウエルスカヤ街24番地のヤポニカ商店は「独占事業の感をなしていた。」と本人が後に外務省に書き送った言葉である。従業員の数、支店の場所など史料によって若干異なるのだが、タマラもモスクワ時代に関し「父は貿易王と呼ばれた」と書いている。喜三郎は事業家として大いに成功したことは間違いない。 <結婚> サンクト・ペテルブルクで3年勤めた1904年、アレクサンドリア商店主の紹介で、喜三郎はロシアの官吏の娘と結婚する。当時ロシア領ラトビアの第三の都市リーバウ出身のラウラという女性であった。彼女の父親はドイツ系のロシアの役人であった。 ロシアでドイツ系女性とは少し違和感を覚える。しかし 「当時のロシアにおいては、ドイツ大使の地位は非常に権威があり、また宮廷の要人はほとんどすべてがドイツ系であったと言って誤りがないほどであった。」と語るのは、ロシアで喜三郎と付き合いのあった、先述の大使佐藤尚武である。ラウラの父親もこうした要人の一人だったのであろう。 結婚後、横井夫妻はモスクワに移る。そして長女タマラ(玉良)が1905年1月13日に、そして次女メリー(米里)が1906年8月5日に生まれる。2人の娘はモスクワで現地の学校に通う。ロシア語はこの時に修得した。 タマラの回想である。 「幼い頃は、貿易商として成功し、11も支店を持つ日本人である父の建てた大邸宅で乳母にかしずかれて、何不自由ない生活をおくる。夏はクリミアの別荘で母や妹と3ヶ月ほど過ごした。」 実際に一家のアルバムには「大正6(1917年)年クリミア半島カツェクエリの別荘において」という写真が、複数枚残っている。 またタマラによれば喜三郎はモスクワでは、日本からの留学生や若い外交官、武官などの世話をすることをいとわず、金銭も融通した。そしてこの中には先述の佐藤尚武もいた。したがって、革命によって帰国させられた外交官たちの喜三郎からの借財に対して、日本政府は議会の決議を経て、当時の金で5万円くらい(1994年現在で2億円くらい)を返済金として父に支払ったという。 実際に同地の日本総領事館(大使館は首都サンクト・ペテルスブルク)で写された何枚かの写真では、恰幅の良い喜三郎が前列に写っている。ただし5万円の返済金の話は外務省の文書からは確認は取れない。 <第一次世界大戦~ロシア革命> 1914年、欧州では第一次世界大戦が始まる。大戦中、日本とロシアはともに連合国側についたので、喜三郎はモスクワでビジネスを続けることが出来た。しかし1917年、ロシアでは革命が起こり、社会主義国家が成立する。すると日露関係も危なくなる。モスクワの在留邦人に関する新聞記事を拾っていくと次のようだ。 1917年8月19日の朝日新聞に「露国、(日本製品の)一般的輸入禁止 在露邦人の反対運動」の見出しの記事が出る。 その前日の18日、在モスクワ原輸出店の河野通九朗が横浜商業会議所に宛てた電報で 「モスクワ在住日本商人には、何ら除外なき一般的私用品の輸入禁止は一大打撃。」とこのロシアによる例外なき日本製品輸入禁止による商売継続の困難を訴えた。河野は先述の1911年の海外実業調査で、横井と並んで名前のあった人物である。 <日本への引き揚げ> 1917年11月2日、内乱に伴う砲撃で喜三郎のヤポニカ商店のショーウィンドウが壊された。次いで翌年1918年2月23日、内田康哉大使が首都(この時はモスクワ)を引き揚げた。「理由は独軍の首都侵入の危険から」と伝えられた。大使は 「在モスクワの邦人は100余名。三井物産はすでに引き揚げ、大倉組支店その他は今なお営業継続中。残留者の多くは日本の商館の店員である。」と新聞に語った。モスクワの邦人も10年の間にだいぶ増えたことが分かる。 大使が去ってしばらくして、革命の難を逃れるために、喜三郎は母と子供たちを一足先に故郷名古屋に帰国させた。家族はシベリア鉄道を経由し、3月、京城(今のソウル)の高級ホテル「朝鮮ホテル」の玄関口で母親ラウラと、タマラとメリーで撮った写真が残っている。ロシアの貴族と見まごうような、服装である。 そして3月29日、名古屋に到着する。タマラたちには初めて踏む父の祖国日本であった。新愛知新聞(今の中日新聞の前身のひとつ)が家族の帰国を報じている。 1918年3月31日、4月1日の2日に渡り「露人を妻の貿易商、名古屋に帰る」の見出しで、写真入りで取り上げた。ロシア人の妻は当時の名古屋では非常に珍しかったのであろう。また記事の中でラウラ夫人について 「純粋のロシアっ子だけにユダヤ人への嫌悪著しく、トロッキーやレーニンも“あれはユダだ”と言って眉をひそめている」と書かれている。旧体制に属すラウラである、自分らが引き揚げる原因となったロシア革命の指導者に対する、恨みが出たのであろう。 日本人にはラウラの洋装が珍しく、街の子供たちが「お化け、お化け」と追いかけて来たのは、タマラたちにとっては苦い思い出であった。  新愛知新聞より( 嶋田孝基さん提供) 記事全文は「横井喜三郎補足」に載せてあります。 <喜三郎の帰国> 3月7日、更なる邦人の引き揚げがある。そしてその後にモスクワに在留する日本人は、領事館員ほかは4名だけと報道される。この時点でモスクワに滞在する日本人はほぼいなくなったが、喜三郎は4名のうちの一人であったことになる。 そして同じタイミングの3月12日、モスクワの熊崎恭総領事代理から外務大臣本野一郎宛てに「在モスクワ日本商店在荷目録」が送付されている。それによると当時モスクワには5軒の日本商店があり、「ヤポニカ商店主」横井喜三郎の名前も当然ある。タイプで打たれたロシア語の長い在庫品リストが添付された。ヤポニカ商店のリストには日本製雑貨のみでなく、高価な毛皮や万年筆なども載っているようだ。 同年8月には、チェコ兵救出を名目に、日本・アメリカ・中国がシベリア出兵し、1922年まで駐留することになる。 このシベリア出兵が、最後の引き金となった。同じく8月、喜三郎はモスクワ残留日本領事館員一行と共に、同地を引き揚げ、サンクト・ペテルブルクを経て、スエーデンのストックホルムに避難し、ロンドンに渡った。アメリカに向かう船に乗るためであろう。ロンドンでの写真が残っている。 翌1919年4月26日、「財産一切、水泡に帰せり」と外務大臣内田康哉に被害を報告した。内田は先述のように1年前はソ連大使であった。喜三郎とは旧知の間柄であったろう。 <日本にて> 喜三郎も戻ったことで、ラウラも大分安心したのではなかろうか。それまでは習慣の異なる異国で苦労も多かったはずだ。「お化け」とも呼ばれた。一家そろって鎌倉を訪問したり、静岡県裾野のホテル(旧五竜館)を訪問したりする写真が残っている。 メリーの戦後の証言によれば3年間、日本の学校に通う。しかし喜三郎は日本に永住しようとは考えなかった。タマラたちが「日本語を覚えたい」と言うと、「その必要はない」と言い、家族は名古屋から東京に移って姉妹は聖心女学院の英語部に入学させられた。家族のアルバムには御茶ノ水のニコライ学院で、先生らと一緒に移る写真が残っている。 <トルコへ> そして1920年、喜三郎一家は短い日本での滞在を切り上げ、トルコのコンスタンチノープル(イスタンブールの旧称)に向かう。まだ革命後のソ連邦(今のロシア)への渡航は不可能であった。日本とソ連の間で国交が成立するのは、1925年のことである。 なぜ喜三郎はコンスタンチノープルに向かったのか?この目的を1920年12月15日付け朝日新聞が語っている。少し長いが、口語にして紹介する。 「日露通商準備 ロシアの政治的大変事とともに欧露(欧州に含まれるウラル山脈から西の)ロシアの通商は途絶した。以来、我が国当事者は英米と同じく、沿海州(ロシア極東地域)一帯よりサラーンにかけて伐木、製皮、漁業の三大事業に着手しつつあるが、近時、欧米においてはレーニン政府が安定すれば、一日も早く欧露と通商貿易を開始しようと渇仰し、着々と準備をしているようである。 現に米国においては戦時中、ロシアに輸出しようとしたものの、出来なかった商品を大量に君府(コンスタンチノープル)まで搬出して、通商の開始を待っている。我が国においても日露実業会社は最近、欧露の状況観察員として、横井喜三郎を君府に派遣し、刻々状況を報告させている。 政府においてもたとえレーニン政府と通商をするも、別段干渉はしない方針なりというので、もしかすると遠からずに日露通商の開始を見ることが出来るかもしれない。」 日露実業会社は、当時個人経営の多かったロシア向け輸出業者から粗悪品を追放する目的で、設立された会社であった。この会社が喜三郎を派遣した形になっている。奇異な目で見られていたラウラは、日本を出ることを喜んだのではないか。 新聞記事からは今から100年近く前でも、米英と競うようにロシアと新しい商売をしようとする日本人ビジネスマンの姿を見ることが出来る。最後にモスクワを引き揚げた喜三郎は、今度はロシア商売再開の先兵として、トルコに向かったのであった。トルコはロシアへの南からの入り口であった。 このころについて『金のクサリ』では 「商魂たくましい父は、この金(5万円)を資本に再びルーマニア、トルコなどで貿易を始め、一時非常に裕福になった。」となっている。 <被害の補償> 1923年にまとめられた、「露国革命関係救恤一件」という史料には愛知県から横井錠一(三男)、横井喜三郎(次男)、横井鉉太郎(長男)3名の横井姓の申請者が見られる。3人は兄弟であった。実際の申請は1922年8月、喜三郎がすでにトルコに出ていたため、兄の名前でなされている。 ロシア革命で邦人が被った被害に対する救恤金(救済金)支出が日本政府により法制化され、認定された総額は215万円であった。喜三郎に対する支給金額は不明であるが、これが先のタマラのいう“政府からの返済金”の5万円かもしれない。 <産業功労者> 1924年4月20日「在外本邦人で産業上功績のある者の氏名」という史料に、トルコの日本大使館からの推挙で喜三郎の名前が挙がっている。「当地に来たりて開店し、さらに単身“バツーム港”に赴き同地にも開店し、当方面の商圏開拓に努めているので表彰を」という推薦文が日本の外務大臣宛てに送られた。 喜三郎が単身赴いて支店を開設したバツームは、黒海に面した港町(今のグルジア共和国内)で、1921年にソ連領となったばかりである。再度ソ連内に足がかりを築いた。 さらに特記すべき点を挙げると、推薦理由の中に「欧露における日本商店の嚆矢(初め)なり」と述べている点だ。欧露とはロシア領土のうち、ヨーロッパに含まれる、ウラル山脈から西の部分を指す言葉である。 喜三郎が極東を除くロシアで、最初に日本商店を営んだ人物であったことが、ここから分かる。ただし横井への表彰が実際にあったのかは確認がとれない。 <投獄からラトビアへ> 「コーカサスでは”資本主義の手先”として密告された。投獄され、裁判は必ず死刑判決を出す裁判官が担当する事を知った。喜三郎は機転を利かせて死刑を逃れた。そしてモスクワ時代に付き合いのあった佐藤尚武(先述のソ連大使)の取り計らいで出獄できた。」とタマラは語る。 佐藤は1925年3月にモスクワに日本大使館が開設された際、臨時大使となって赴任してきた。そして1930年までその地位に留まっている。つまり喜三郎の逮捕、釈放までの動きは1925年以降の話ということになる。 またここでの”コーカサス”とは、先のバツームのことであろう。一方家族はその前の1923年に、妻の故郷ラトビアのリガに移った。 「父が投獄された時は、大家さんの離れを借りて何とか細々と暮らした。母はいつも明るかった。」とタマラは回想する。ラトビアは1918年にロシア帝国より独立していた。 釈放された喜三郎は、リガで陶器などを売る小ぢんまりとした店を構えた。少し経った1939年12月現在「在外本邦実業者調べ」によればラトビアに「横井喜三郎」の名前が出ている。職種「雑貨商」で年間取引高12万円。使用人員6名、ラトビア国内には支店もあったが、かつての勢いはなかった。 <メリーとタマラ> 妹メリーは戦後、東京裁判に関連して調書を取られている。(後述)それによるとメリーは、リガでドイツ系のギムナジウムに2年通い卒業する。その後3年間、同地のドイツ系企業で働く。そして次の8年間は父親の店を手伝った。1935年までである。喜三郎60歳、メリー30歳直前の事である。当時60歳といえばもう商売は引退の年齢かもしれない。 メリーはその後1935年から1938年はドイツ系病院で、看護を学んだ。卒業後は半年、その病院に勤務したが、ラトビアにソ連軍が侵入し、ドイツ人がドイツに引き揚げたので病院は閉鎖される。そうして1939年秋、リガの日本公使館にタイピストとして雇われた。 その間、リガに日本公使館が設置されたのが、1929年10月1日で事務所はホテル・ペテルスブルク内であった。杉下裕次郎代理公使が着任した。  旧ホテル・ペテルスブルク(増永真悟さん提供) 姉のタマラは語学の才能に秀でていた上に、リガで師範学校を卒業した後、さらにロンドン大学で英語の教師として第一級の資格を取ったので、日本からの武官、外交官、留学生に個人教授すると同時に、リガ大学の 英語の非常勤講師も務めた。 この頃タマラに英語を習った日本人のひとりが、小野寺信駐ラトビア陸軍武官の百合子夫人である。自著『バルト海のほとりにて』の中で「(タマラとの)話は人生観にまで及んで楽しかった。」と書いている。 タマラはこの頃、母からキリストに対する信仰を学ぶ。しかし1929年、メリーがラウラと一緒にドイツの温泉に保養に行った時、ラウラが急死する。心臓病の母に医師が強心剤を注射したのが原因らしい。58歳の生涯であった。 そしてタマラはいつしか、リガの女性クリチャンのリーダーになる。英語と伝道に生きがいを見出したタマラであった。また父は貿易の仕事、妹は看護師として働いていたので、父の世話をはじめとする家事は一切、タマラが行った。 <ベルリンへ> 先ほどメリーが調書の中で述べたドイツ人のラトビア引き揚げ命令は、1939年10月7日に出された。そして翌1940年8月6日、ラトビアは再びソ連の一部となった。大鷹正次郎ラトビア公使は、ソ連に外交機能の停止を告げられた。 同じタイミングの8月22日 松岡洋右外相は海外40名の大公使、参事官等に一斉に帰朝命令を出した。いわゆる松岡旋風である。この時大鷹にも帰朝命令が出た。 9月5日ころ、(大鷹公使以下)日本公使館員は、まずベルリンに引き揚げた。その際、館員の片山醇之助が横井家にも引き揚げを勧めた。喜三郎は娘2人を片山に託して一緒にベルリンに行かせた。自分は後始末をして、翌年2月にベルリンに引き揚げた。また財産を置いていかねばならなかった。 ラトビアで過ごした17年は平和な日々であった。横井一家は、タマラの母がドイツ人であったため、ドイツ系社会に位置づけられ、どちらかというと上流社会に属した。 メリーはベルリンでは、片山のおかげで大使館に勤務することになる。露、独、英、仏語に堪能で、明るく機知に富んだ性格が大島浩大使に気に入られたという。タマラも妹のおかげで大使館の図書館付き事務員として就職出来た。 タマラは大使館の便せんを、私用に使ったことを悔いて、辞職を申し出る。純真な心のタマラには、仕事が向かないことを上司は理解して受理した。 1942年4月現在のドイツ日本人名簿には大使館勤務として、横井タマラ、メリーの名前が載っているので、これ以降にタマラは辞めたようだ。その後はブレスラウ市(現ポーランド)で英語教師をし、また若い女性に聖書を教える。これこそタマラの生き甲斐であった。又喜三郎もブレスラウに移り住んだと思われる。 <マールスドルフ> 1945年、戦況が悪化し連合国軍が東西からベルリンに迫ると、ドイツ滞在の民間日本人は、まだ日本とは中立状態にあるソ連軍の手で日本に送還されことを期待して、ベルリン郊外のマールスドルフ城に集団で避難した。タマラと喜三郎はブレスラウからマールスドルフに向かった。  マールスドルフ城 筆者撮影 パリからの避難者で、若い物理学者湯浅年子の日記にマールスドルフでの生活に関する記述がある。 4月15日 急にマールスドルフに来てしまった。 4月29日 今日、横井さんがお祈りをして、4人の者が庭の片隅に集まった。盲人が信仰により目を開くルカ伝10章46である。 私のように“有邪気”(無邪気の反対の意味であろう―筆者)、知に傷つけられた者は信仰にふれられない。 5月2日 今朝、例のごとくわら布団の寝台で寝ていると、横井さんが入ってきて、「大変センセーショナルなニュースありますね。(注:このフロイライン”お嬢さん”はドイツ人を母としてドイツで生まれ、日本語はあまり自由でない。)ヒットラー殺しました。」と言う。 この横井さんは横井タマラである。また先の小野寺百合子に加え、湯浅年子もタマラの母親がドイツ人と書いているが、ドイツ系ラトビア人が正しいのであろう。 タマラもこのことを『金のクサリ』に書いている。 彼女は避難所であるマールスドルフでも、安閑と暮らすべきではないと考えた。そこで関根正雄や湯浅年子に「聖書研究しませんか」と申し出る。関根は聖書学者である。他の何人かも加わって、古城の3階の一室でマルコによる福音書の学びが始まる。 湯浅は特にタマラの優しさに心をひかれ、タマラが母の形見として肌身離さず持っていた、革製・鍵付きのサイン帖に、ひらがなで「いつもやさしいタマラさま」と書いた。(このサイン帳は今も残っているのであろうか?) この縁でタマラが日本に引き揚げてから、バイブルのクラスを、湯浅年子の紹介で、彼女の母校お茶の水女子大学で持つことが出来た。 2人の証言が重なった。 なおベルリンを引き揚げる時、最も大切な家族のアルバムと、母の形見の皮表紙のドイツ語の聖書が盗まれたことがショックであったとタマラは書く。このアルバムには後日談がある。 <メリーの引き揚げ> ソ連軍がベルリンに迫る中、大島大使はメリーの将来を心配し、 「これからはどうするつもりですか、自分で考えてください。」 と言った。タマラや友人はマールスドルフ合流を勧めたが、メリーは最後まで大使館員と共にベルリンに留まった。 4月13日、大島大使らが南に向けて去り、メリーは大使館に籠城する外交官と、さらに1日だけ行動を共にした。その後北の方角に、残った外交官らと避難し、そこで5月2日、ソ連軍に保護されたと述べるが、詳細な経路は不明である。 <満州へ> 5月3日の喜三郎のマールスドルフ城での最後の活躍は冒頭に述べた。 5月18日、一行はソ連軍の命令で、城を引き払い、日本へ帰国の途につく。他の避難場所の邦人も加えた総勢は152名であった。モスクワを経由し6月3日、シベリア鉄道で満州に入ることが出来た。 シベリア鉄道によるドイツからの引き揚げ者のうち、日本から派遣されていた外交官、商社関係者はそのまま日本に向かったが、日本に帰っても経済的基盤の無い者は満州に残った。喜三郎とタマラも満州に留まった。喜三郎は「我々家族は日本に永住することはない」と語っていた。 そして黒竜江省のハルピンでタマラと喜三郎は白系ロシアの未亡人のところに住んだ。タマラはロシア語が出来たので、日本の特務機関で働くことを勧められたが、白系ロシア人のアドバイスで断った。これは命拾いであった。その後まもなくおとずれた終戦で、特務機関員は全員ソ連軍に逮捕されたからだ。代わりに領事館からロシアの新聞社の求人を紹介され、英語をロシア語に翻訳する仕事に携わる。 間もなくして別グループでベルリンを引き揚げたメリーもハルピンに着いた。そうして一家は再会するが、メリーはまもなく新京(現長春で満州国の首都)へ向かう。その後タマラと喜三郎が追いかけ、新京で一緒に住む。 <満州での活躍> 新京のメリーは大物日本人の元で働いた。満州重工業総裁であった高埼達之介は、敗戦で満州に日本の治世者、軍人がいなくなった状況下、日本人会会長として、ソ連側と帰国できないままでいる多くの日本人の帰還交渉を始めた。高埼は『満州の終焉』に書いている。 「当時私の通訳をしていた横井メリーと言う女性、この女性はもとドイツの大島大使の秘書をしていて、ロシア語、英語、ドイツ語、フランス語に通じた女性で、終戦の年の4月、ドイツからやって来て、私の通訳をやっていたのだが、私のソ連軍との折衝に大きな役割を演じてくれた女性である。 このメリーを、(あるソ連兵を告発しようとする)落合氏につけて、公園に行く準備を整えていた。ところが、約束の時間の1時間前に、くだんのソ連兵が、今度は逆に落合氏が盗人であるという衛戍司令部の証明を持って現れ、それをかくまった高崎も、落合と共に連行すると言ってやって来た。 全く何が何やらわからぬ事になってしまった。この時、前記横井メリーが飛んで来て話をつけ、私は連行をまぬがれたものの、彼らは落合氏を盗人にしたてて、そのまま連れて行ってしまった。後に漸く身代金を支払って帰宅を許されたが、全く不可解な事件であった。」 とメリーは新しい主人を助けた。 “大島大使の秘書”というのは正確ではないが、本人の積極性とロシア語、英語、ドイツ語、フランス語に通じたことが、引き揚げ直後の満州で、こうした仕事につくことを可能にしたのであろう。さらには次のようなエピソードもある。 「当時のソ連の対米観を物語る一例としては、次のようなことがある。すでに寒さも身にしみる頃であった。アメリカの新聞記者が10名程度長春に飛んで来た。ところが、ソ連軍は記者達をホテルの一室に閉じこめたまま、一歩も外にでることを許さない。これらの記者に対する衛戍司令官カルロフの通訳として、横井メリーを一寸貸してくれとの話があって、彼女が訳した。 ホテルに閉じこめられていた米人達は、非常に気分を害し”我々は衛戍司令官に会いに来たのではない。最高司令官に合いたいのだ。会わせなければ我々は出て行って会ってくる”とホテルを出ようとしたが、ソ連兵によって取り押さえられた。 米人達はかんかんに怒って ”自分たちはこれまでソ連を米国の友好国だと思っていた。だがここに来て、如何にソ連が米国に対して敵対的かという事がわかった”と激しく抗議した。これに対してカルロフは ”いや我が国は米国の友好国だ。諸君は軍の命令をおかしてホテルから出ようとした。それなのに、我々は諸君を殺そうとはしていないではないか”とメリーに通訳を命じたが、さすがのメリーもその場の雰囲気に圧されてものが言えなかった」という。 ソ連占領下の満州で、ソ連側が「メリーを通訳に貸してくれ」と言うあたり、現場での日本人との協力関係が分かり興味深い。 <帰国> その後新京に進出してきたのは蒋介石の国府軍であった。先述の高埼達之介は語る。 「国府軍より日本にしばらく滞在し、用務が終わったら再び満州に帰って来いということになった。だがいったん日本に帰れば、再び満州に渡る旅券が下りるかどかわからない。私はその点をただしたところ大丈夫だという返事であった。」 こうして1947年10月15日、高埼は新京を出発する。列車には特別車が増結された。そして11月7日、一行は祖国の土を踏むことができた。 しかし案の定、その後中共軍の満州制圧で、高埼は“帰国”出来なくなった。日本に出張という形で来て、そのまま残ったという非常に稀有なケースであった。そしてその中にはメリーもいたという。 同じ頃、「我々家族は日本に永住することはない」と言っていた喜三郎も「私たちも引き揚げよう」と帰国する決意をした。こうして喜三郎とタマラも帰国を申請し、下関に着いたのは同じく1947年11月であった。 <東京裁判の尋問> メリーは1947年9月2日、東京裁判でA級戦犯に指定された大島浩駐独大使に関連しアメリカ人、フロイド・カミンガムの検察側尋問を東京で受けた。(紛らわしいが大島大使の弁護人のオーウェン・カニンガムとは別人。またこの日付が正しいとすると、高橋達之助の帰国した1947年11月と合わない。) 尋問の冒頭にメリーは自分の経歴を語っているので、それが彼女の生い立ちをつかむ上で大いに役立ったのは述べたとおりだ。 メリーは高埼も書いたように、ベルリンでは大島大使の個人的秘書を務めたと思われたようだ。よって日独の主要イベントに同席したりしたことがあったのではという思惑がアメリカ側にあった。そのため高級軍人、外交官に交じって尋問が行われたのであった。 しかし彼女は日独外交の前面に出ることはなかった。メリーの質問への答えから判断したのであろう、最後にカミンガムが、 「ジョゼフ・キーナン(首席検察官)もしくはタベナー(検事)は、あなた(メリー)に対し、質問をすることはないと私は考える。」と述べると、 メリーは「そう思います。私は何も知りませんから」と答えた。 そしてメリーは裁判の証人台に立つこともなければ、証言が引き出されることもなかった。しかし『東京裁判資料』にはその供述を見ることができる。 さらにメリーは日本に戻る前の1946年9月か10月、新京で2度にわたってロシア人の尋問も受けている。見たようにソ連側とは良好の関係であったから、厳しいものではなかったはずだ。 <死去> 帰国後もタマラ、メリーは活発に行動するが、それはすでに何度か引用した『奇跡の金のクサリ』に詳しい上に、筆者として付け加えることもないので、ここでは割愛する。 1951年1月14日、喜三郎は76歳の生涯を閉じる。そして青山墓地に埋葬された。1985年3月23日がタマラ死去し、追いかけるように1986年6月8日にメリーが死去する。 冒頭の麻布霞町教会によって、生田霊園に3人の墓地が設けられた。喜三郎の遺骨は青山墓地から移されたようだ。そしてタマラとメリーは独身を通したため、直系の子孫はいない。生前タマラの世話になった人たちによって「タマラ会」が設けられ、関係者が今も集まっているようである。 生田霊園の横井親子のお墓 裏に3人の名前が彫られている。(筆者撮影) <家族のアルバム> 冒頭に横井家にまつわる縁として「金のクサリ」という言葉を用いた。以下にいくつかの縁にまつわるエピソードを書く。 タマラがベルリンから引き揚げる際に盗まれたという貴重な家族のアルバムであるが、今もイギリスの公文書館(ダラム”Durham”大学図書館 特別科)に保管されていることが判明した。考えられる経緯は次のようだ。実際は盗まれたのではなく、メリーがベルリンの大使館にそのまま残した。日本への引き揚げに際し、ソ連の厳しい所持品検査があり、写真類は危険と判断されたからだ。しかし廃棄するには忍びなく、後世誰かの手で発見されることを期待して、残したのであろう。 その後ドイツの敗戦で、日本大使館には先ずソ連軍が入り、金目の物を持ち出した。次いで入ったのが米英の兵士である。彼らは大使館の焼却を逃れた外交書類を持ち帰ったが、その中にこの家族アルバムも含まれていた。そしてそれら公文書とともに、今日まで保管されているのである。筆者はアルバムのコピーを入手することが出来た。 写真は一家がロシア革命で日本に引き揚げたころのものが中心である。すでに本編で説明したもののほかに、静岡県裾野で川下りを楽しむ姉妹、鎌倉大仏前で家族のスナップなど、微笑ましい姿が見られる。(個人利用のみということで、この場で写真を紹介できないのは残念である。) こうして家族の宝であったアルバムが70年以上経って発見されたのも縁である。そして戦時下のドイツでごくわずかしか記録に登場しない喜三郎とその娘について、これだけ波乱にとんだ人生を紹介できたのは、このアルバムのおかげでもある。 <もう一人の喜三郎の研究者> 私たちが調査を始めて間もない2016年7月、次のような講演が行われた。 テーマ:「20世紀初頭のサンクト・ペテルブルグとモスクワにおける日本人と露都露日協会の活動」 講 師:名古屋大学准教授 サヴェリエフ・イゴリ先生 19 世紀末~20 世紀初頭,日本から遠く離れた首都サンクト・ペテルブルグ(後のペトログラード)やモスクワに滞在し,活躍していた日本人の活動については,まだ断片的で未調査のものが多い。本報告では,主として,黒野義文(I. N. クロノ)の教育活動,露都露日協会の創設,日本人実業家横井喜三郎の活動,日本赤十字社救護班病院についてわかりやすくお話しします。 なんと喜三郎の名前が講演のレジメに登場したのだ。イゴリ先生はロシア人ゆえ、ロシア側の史料を中心に研究されている。それが我々の調査と同じ時期に、喜三郎の出身地である名古屋で行われたことにも縁(クサリ)を感じた。先生とは嶋田さんを通じ連絡を取っている。こうして喜三郎についていろいろ語られることは、非常に喜ばしいことである。 <もう一人のラトビア人を妻とした日本人> 筆者が最近調査した欧州邦人野原駒吉は、やはりラトビアのリーバウ出身の妻アンナ・レーヴェンスタインと結婚している。ラトビア出身の女性との結婚ですら珍しい時代に都市まで同じとは、これも何かの縁である。 そして駒吉は第一次世界大戦勃発時、敵国となるドイツにいて、そこで全財産を失った。その後メリーと同じタイミングでベルリンの日本大使館に雇われた。報道担当のアシスタントであった。ともにラトビア人を母とするメリーと駒吉は、大使館内で話をする機会も多かったことは疑いない。 さらには終戦後、駒吉もモスクワで東京裁判の聴取を受けている。この似通った家族の運命も何かの縁ではなかろうか?こちらもぜひお読みいただきたい。こちら。 <横井真一> 横井喜三郎の甥にあたる横井真一は、一人シベリア鉄道でヨーロッパに渡り、喜三郎の仕事を手伝ったようだ。 「1945年1月、在独邦人名簿」には次のように出ている。 横井真一 1911年10月15日生まれ 在独満州国公使館嘱託 横井クララ 1914年11月21日生まれ 同妻 当時の欧州滞在者の回想などにも登場するのだが、また情報が少ない。彼についても調べていつか紹介したいと思っている。 最後に一緒に調査をし、公開を快諾いただいた嶋田孝基さん(横井真一は伯父にあたる)に改めて感謝し、また幾度か引用した『奇跡の金のクサリ〜横井玉良先生の生涯』の著者荒井基さんにも、再度お礼を述べさせていただく。 以上 (2017年4月8日) その後スエーデンに残る記録に横井真一と妻の経歴を発見。(増永真悟さん提供) 横井真一:1911年10月15日ロサンジェルスに生まれる。1929年にラトビアのリガに移り、そこで父親の営む輸出入業を助ける。しかしラトビアではビジネスを禁じられ、1934年にフィンランドに移り、日本商品のビジネスを行う。フィンランド滞在中にゲルダ・クララ・パブロフスキー、ロシアに生まれ両親の死後エストニア人の夫婦の養子となる。ふたりは1939年に結婚し、同年12月5日にスエーデンに入国。 筆者の書籍の案内はこちら  |