吉村侃 戦時下、アメリカ人の上司の下で働いた銀行家

Kan Yoshimura, a banker who worked under American boss in wartime.

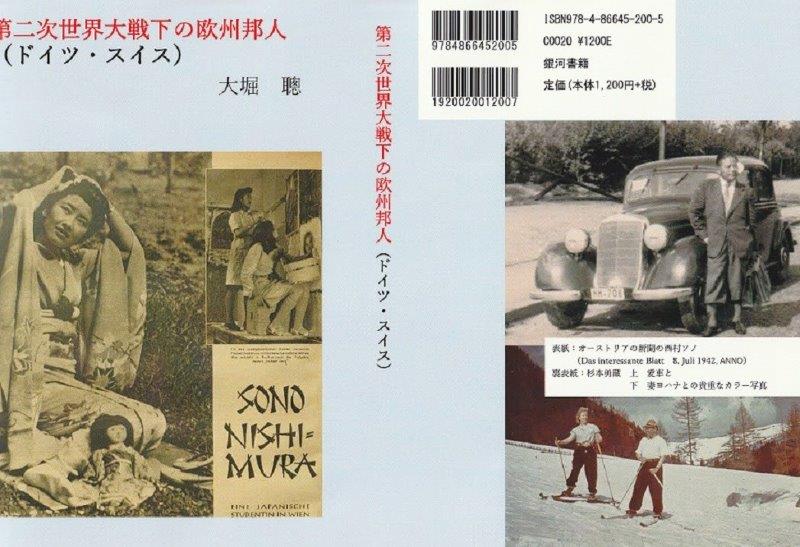

<序> 戦時中、スイス・バーゼルの国際決済銀行の為替部長として勤務した吉村侃(よしむらかん 以下吉村)は、終戦史を研究した方には馴染みの名前であろう。 1945年の終戦間際、岡本清福(おかもときよとみ)スイス駐在陸軍武官のイニシアチブで、同じく国際決済銀行の北村孝治郎と共に、同行のスエーデン人パー・ヤコブセンを通じ、アメリカ諜報機関と連絡を取った。その際には吉村邸が何度かヤコブセンとの打ち合わせに用いられ、昼食なども共に取っている。北村が単身でチューリッヒのホテル住まいであったのに対し、吉村は家族で赴任していたので、食事なども提供できた。しかし戦後、この国際決済銀行を通じた和平工作を語る際には、入行が吉村より早い北村が中心に取り上げられてきた。 同工作を扱った中で、最も客観的でかつ詳しいのは、筆者は『幻の終戦工作』(竹内修司)であると考える。1997年に出版された同書のあとがきには「吉村侃氏の息女・三島まり子さんと夫君・通直氏には貴重なお話を伺い、かつ所蔵の資料を提供していただいた。」と吉村の長女まり子さんの名前が登場する。吉村の遺族にインタビューをし、新資料を紹介したことでも秀逸である。本編では工作の過程については主に同書を引用する。 また我田引水ながら、竹内氏は三島まり子さんに謝意を述べたのに続き 「XXX氏が入念な調査の結果を発表しておられるインターネット上の『日瑞関係のページ』の各項は随所で参照させていただいた」と筆者の論文を参考にしたことが書かれている。 筆者はかつて『横浜正金銀行、北村孝治郎の証言を探して』を書き、これまで終戦工作でしか書かれなかった北村のその前後の足取りを追ったが、本編は同様に、戦時下のスイスに暮らした吉村一家の動向を伝えることに主眼を置いている。 <吉村侃の経歴> 吉村は北村同様に戦後、スイスでの和平工作についてはあまり語らないが、例外的に取材に応じたのは読売新聞社が1968年に出版した『昭和史の天皇』であろう。取材時は田園調布在住で療養中となっている。そこから彼の略歴を知ることが出来る。 「私は大正10年(1921年)東大の仏法卒、横浜正金銀行に入って、奉天、リヨン、パリの支店を経て、昭和13年(1938年)から(出向して)スイスのバーゼルにある、国際決済銀行の為替部長をしていた。後に金塊部長。」と語る。 “東大の仏法”とはフランス法律の事で、大学時代からフランス語を専門に学んだので、リヨン、パリの勤務となったのであろう。スイスもバーゼルはドイツ語圏だが、フランス語は同国の公用語のひとつである。 また吉村は「正金銀行員として、フランスのリヨン、パリ支店に1928年から10年間勤務し、1938年にいったん帰国する。そしてちょうど日中戦争前夜の日本を、約1ヶ月半ばかり体験した上、国際決済銀行の為替部長としてバーゼルに赴任。」(『最近のヨーロッパより帰りて』より)と当時1カ月かかる船旅で日本に戻り、1カ月半後にバーゼルに向かうという、海外渡航自体の珍しい時代に、とんぼ返りを行っている。 <リヨン時代> リヨン時代の吉村の足跡を知ることが出来たのは偶然であった。吉村国子という女性が『夫に伴して』という本を1931年に出版している。筆者は別の調査からこの本を手にしたのであるが、彼女は医学博士の夫・喜作の欧米出張に同伴し、その際に体験した事を記している。前年である1930年にアメリカから欧州に回り、パリに到着した時のことである。 「パリに列車が止まった頃は、日はとっぷりと暮れていた。プラットホームに、痩せた人影、肉親の一人を、見い出した時は、全く嬉しかった。 『痩せましたね』と挨拶をすると、侃さんは『近く風土病をやりました』と言う。『おいしいチーズからきたのでしょう』と言われる。」 そして 「5日目の朝、侃さんは、銀行の休日が終わったので、リヨンに帰って行かれる。」 ここに吉村が登場したのである。リヨンからパリに親戚を迎えに出た。現在、かつて出版された全ての書籍の本文が電子化されているわけではないので、こうした発見は偶然に拠るしかなく、アンテナを張って10年後に見つけるというのはざらである。続いて吉村喜作・国子夫妻はリヨンに向かう。 「古都リヨンに着いたのは9月2日、侃氏は葡萄酒を過したのか、赤い顔をして、迎えに来て下さった。侃氏のドウ・ジャッカードの30番地へ連れて行かれる。ここ静閑なリヨンの山の手で、アパートの一室であった。 今年4歳になったというマリコちゃんは赤いドレス、きっぱりした断髪の(妻)幸子さんは、翡翠色のドレス、両手をあげて、叔父様、叔母様と、かい抱くようにしての歓迎、嬉しくて涙が催された。 マリコちゃんはフランス語、日本語、両方が通じる。お母様には日本語、お父様にはフランス語、マリコちゃんは4歳にして、立派な外交官夫人だなどと言って、一同で微笑するのであった。」 この時吉村は横浜正金銀行のリヨン支店に勤務していた。竹内の著作のあとがきに出て来るまり子はこの時4歳であった。また幸子は妻である。幸子は「お叔父様、叔母様」と呼び掛けるので、訪問したのは吉村の父の兄弟の夫婦ということになる。 なおリヨンは、当時一大金融都市であった。小説家永井荷風は父親のコネも利用し、1907年から1908年にかけて8か月の間、同リヨン支店に勤務している。(ウィキペデイア) <特殊な業務> 吉村の勤務するバーゼルの国際決済銀行は、各国の中央銀行の相互の決済をする組織で1930年に設立され、理事会の勢力構成は、ドイツ、フランスが各3、イギリス、イタリア、ベルギーが各2、日本、オランダ、スエーデン、スイスが各1であった。(ただし、オランダ、スイス、スエーデンは議決権を持たない)。 そして連合国、枢軸国に分かれての戦争が始まっても、この銀行は業務を続けた。 「吉村は真珠湾攻撃に始まる日米開戦後も引き続き、米国人の上司から職務上の指示を受け、これに従っていた唯一の日本人だったと思われる。 スイスに駐在する日本および米国の大使は、BIS内での二人の奇妙な協力関係を知りながらこれを黙認していたのである。」(『国際決済銀行の戦争責任』より)という特殊な役割を吉村は務めた。米国人の上司とは国際決済銀行総裁のトーマス・H・マキットリクである。吉村自身も 「為替部長の仕事は、毎朝、アメリカ、フランス、イタリア、ドイツ、ベルギー、オランダの中央銀行に電話をかけ、今日の各国為替レートはいくらか、と問い合わせる。」と業務を振り返っている。なお吉村は後に金塊部長を務めたとも雑誌に書かれているが、決済銀行は特にナチスドイツとの金塊取引では戦後連合国から批判を浴びている。 <日本の参戦> 1941年12月8日、日本の対米英の参戦を知った時の吉村の心境が、『ジュネーブから横濱まで』という戦後の雑誌記事に記されている。 彼は先述の様な為替部長の立場から国際政治に精通し、その結果、祖国日本の対米英参戦は「世間知らずの行為」と考えていた。そして実際に参戦の知らせを聞くと「(敗戦という)悲運な結果に終わる外ない」と思い、その日、一家は終日沈んだ気持であった。 そして開戦当初の大戦果をバーゼルの友人が祝してくれたが、儀礼上自分の真意を漏らすわけにもいかず、また銀行では敵味方一緒に何事もないかのように明朗に討議し、冷静に業務を続けた。 欧米諸国と会話を続けてきた吉村には、対米英の戦争に日本の勝算がないことは明らかであった 同記事にはこの頃のスイスの生活を語った部分は少ないが、次の様な記述がある。 「(吉村一家は)米を主食としていたが、買い溜めをしていなかったまま配給制になり、その量は日本人には全く不足であった。首都ベルンの国民経済省に出かけ特別配給を願い出たが断られた。数の多いイタリア人にも麺類の特配を認めろと言われても政府は断るのと同列であった。」 外国暮らしが長くてもコメを主食とする生活は変わらなかった。また 「警察も強化されドイツ語、フランス語、イタリア語、英語以外の電話が禁止になった。やむを得ず下手な英語で取り交わす在留邦人同士の会話は録音された。」と当時のスイスの厳しい治安対策を語る。 <戦中の吉村> 次の舞台はイタリアのミラノである。スカラ座の舞台に立つことを夢見たオペラ歌手の伊藤敦子は、1937年4月12日に長崎港を発ち、上海でイタリア船に乗り換え、ナポリに向かった。35歳であった。彼女はイタリアが戦争に加わっても、自分の夢の実現のためにミラノに残る。日本人の駐在員は一人もいない。そんな彼女について書かれた『望郷のミラノ』に次のような記述がある。 彼女が日本に書き送った1942年6月17日付けの手紙の文末である。 「イタリーのミラノの住所は2年前の(皆様ご存知の通りの)住所ですが、イタリーにはじかに届きません故、スイスの吉村様のご住所にお書きくださいますように。 宛名も住所も吉村様になさって下さいませ。(私からよくよく、お願いしてきますから)手紙はとても厳重な検閲があります故、写真はお入れになりませぬように。」 とここに吉村の名前が登場する。 戦時中、日本から欧州への手紙はソ連経由で送られたので、日本の郵便局はソ連の交戦国であるドイツ・イタリアへの郵便を受け付けなかった。そこで伊藤はいったん中立国スイスの吉村を手紙の送り先とさせた。そして吉村は転送の骨を折った。ここでの吉村は妻の幸子であろうと想像するが、伊藤と吉村家はいつどこで知り合ったのであろう? 1943年4月22日付けの手紙も紹介されている。 「3年ぶりに初めて見る(スイスから回送されてきた)日本からの便りに、全く気が狂わんばかりとは、このことを言うのでしょう」と感激している。文末にはまた 「どしどしお手紙を頂戴。誰からも便りなく、実に心細く感じました。住所は、所の前と同じスイスの吉村様あてにしてください。」(『望郷のミラノ』 伊藤敦子より) こちらも偶然からの吉村との出会いである。 また当時スイス代理公使だった徳永太郎の妻下枝(しづえ)は、当時の写真を何枚か保存していたが、その中に1942年「11月3日、明治節」というのがある。 ベルリンから大谷修陸軍少将が訪問し、邦人と記念写真を撮った。大谷は軍人らしく、真ん中にややふんぞり返るように座っている。 説明文によると、他に一緒に写っているのは以下の人たちだ。 吉村嬢(吉村侃の長女) 喜多村(読売特派員) リッタさん(スイス人と結婚した日本女性) 山田中佐(海軍駐在員) 生駒さん(三菱商事駐在員、唯一の商社関係駐在者) と吉村一家が写っている。筆者が見つけた唯一の吉村一家の写真だ。 <岡本中将との出会い> 1945年の春、スイスの邦人の中で和平工作への動きが生じる。これについてはすでにいろいろと書かれ、筆者も『藤村義一 スイス和平工作の真実』で紹介しているので、ここでは先に述べた『昭和史の天皇』の中の吉村の戦後の証言に限って紹介する。 「(工作の中心人物であった)岡本中将と初めて会ったのは1943年、月日ははっきりしないが、岡本さんが、まだ遣独伊連絡使の肩書を持っておられた時ではないかと思う。 わたしは、たぶん岡本さんが反ナチ、反戦のわたしたちを探りにきたんだろう、との印象だった。だから、わたしは逆に、戦争をしているのは軍人だから、軍人を説得した方がいい、と思って、いつもより強い調子で岡本さんに和平論をぶったものです。 私は日本人だから、あなたが情報をよこせといえばいくらでも流します。しかし、国の経済力から言っても、この戦争に価値の見込みは絶対ない。なんとか軍人のあなたが和平を考えてください。」 普通の軍人なら怒るところを、岡本さんは冷静に聞いてくれ 「よく分かった。しかし、戦争はすでに始まっている。日本人として協力してもらわねばならぬ。私は軍人として自分の運命をこの戦争に賭けている。負けたら自決するつもりだ。私の岡本さんの第一印象は、祖国を思う孤高な軍人だ。いい人だ、と思ったことを覚えている。」また別の個所では 「この時、バーゼル市の給水塔に岡本さんを連れて上がりドイツ国境を見せ、ここから見る事と、新聞を見ること以外に私には情報はない。それより戦争をやめなさい」とまた切言した。吉村は日本の戦争遂行に役立つような情報は持っていないと述べたのであろう。 開戦時に続き、1943年の時点での先見的な吉村の発言であるが、スイスの日本公使館でも「まずドイツは長くない。(そして次は日本も)」というのが一般的見解となっていた。 <終戦工作> 次は終戦間際の吉村の回想である。 「1945年5月中旬(7月の勘違い?ー筆者)、ドイツが降伏した直後だった。北村さんに呼ばれて行ってみると、岡本中将から国際決済銀行を通じて和平を打診してみてくれ、と頼まれたというんです。北村さんは、加瀬(俊一)公使にも話してきたという。わたしは嬉しかったね。長い間、岡本さんに”戦争をやめた方がいい“と言い続けてきたのが、やっと実現へ一歩を踏み出したわけですからね。」 この吉村邸でのインタビューの時、そばには妻の幸がいた。(吉村国子は自著で「幸子」と書いている) 「主人は、岡本さんと初めて会った時から言い争いをしていましたからね。岡本さんは、馬鹿な事をいうな。わたしは帝国軍人だ、負けたら自決するつもりだ、といっていました。すると主人が。冗談じゃない。死ぬのは訳ない、と食ってかかるんです。 戦争に負けた時、主人から、この戦争がもし勝っていたら岡本さんと立場が逆になったろうから、夫婦で死ぬつもりだった、といわれギョッとしたものです。その時初めて主人の強い決意を知ったのです。」と語った。 工作もむなしく、終戦を迎えた。8月15日、吉村は岡本中将の日ごろの言動から、ふと予感がしてチューリッヒの岡本中将のアパートに電話をかけた。 「岡本さん、残念な結果になりましたが、早まったことはしないでくださいね」と念を押した。 「大丈夫だよ。いまここに桜井中佐も来ており、後始末の相談をしている。心配しなくていい」と答えた。しかしその桜井中佐がベルンに引き上げた後、岡本中将はピストル自殺を遂げる。 <ヤコブセンの手記> 先述の『幻の終戦工作』は吉村を含む国際決済銀行ルートの和平工作を書いたものの中では秀逸である、と筆者は冒頭で述べたが、その中でも傑出しているのは、仲介に立ったスエーデン人パー・ヤコブセンの手記を見つけ出し、紹介していることだ。国際決済銀行の同僚でもあり、吉村の名前が多く登場する。少し日付を追ってみていく。 岡本中将の依頼を受けたチューリッヒの北村は1945年7月初旬ヤコブセンに、日本の和平工作の仲介役を依頼する手紙を書いた。それを受けヤコブセンは、 7月4日、同じ屋根の下で働く吉村と会う。 同月5日、すぐさまベルンに出向き、旧知のアメリカOSSメンバーであるジョン・ストロングに会い来意を告げた。 6日、バーゼルに戻り今一人OSSメンバー、パトリック・ムーアと会う。 7日、バーゼルで宿としているドライクーニゲホテルに吉村と長い時間話し合う。 9日 朝、「よい知らせがある」と吉村がヤコブセンを訪ねて来た。 10日 チューリッヒからやって来る北村とヤコブセンがシュッツェンハウスで昼食を共にする約束になっていた。この会談に吉村も同席するが、ヤコブセンは 「(吉村の出席は)私にとって有り難かった。議論が正しく理解されているかどうかが定かでなければ説得が難しい」と書き残す。ヤコブセンはフランス語で話し、吉村が北村に通訳した。大学時代からの吉村のフランス語は、秀でたものだった。 7月11日 11時半、吉村はヤコブセンと会い、次の点について報告し、かつ依頼した。(依頼内容省略) 7月13日 吉村邸で、ヤコブセン、北村の3人が会う。 「吉村夫人のランチは素晴らしかった」と幸夫人の料理についてヤコブセンは書いている。 7月16日も吉村邸で北村を交えて話し合う。 北村は戦後吉村の家を打ち合わせの場所としたのは 、自分には尾行が付いていたのでと保安上の理由を書いている第三者には絶対に聞かれてはならない内容であった。 以降も吉村はヤコブセンと話し合う。 7月23日 夜7時過ぎセイント・ヤコブ・レストランで吉村夫妻と落ち合う。夫妻は結婚した娘ブリジットに青地の、繊細で美しい着物をプレゼントした。 「それにしても、この日本人夫妻はなんて優しくて、魅力的で、心休まる人たちなんだろう」と書き残した。 <ポツダム宣言> 7月26日、連合国は日本に向け無条件降伏を勧めるポツダム宣言を発する。同宣言が出された後、ヤコブセンの部屋に顔を見せた吉村は取り乱していた。吉村は 「この宣言は不手際だ。イエスかノーかを迫る、という形がいけない。日本人の性格を把握していない。日本はもう降伏するつもりになっているんだ。」と述べた。 さらに吉村は在スイスの日本の特派員たちと会って、適切な電報を日本に送るように促した。 「適切な電報」とは「問題の多いポツダム宣言だが、日本はこれを受け入れるべき」という内容であろうか? このようにヤコブセンの手記から、偶然にも吉村の和平への行動、考え方をかなり詳しく把握することとなった。そして吉村邸がその中心舞台であった。 次の内容も吉村はヤコブセンに伝えたようだ。 「当地の毎日新聞特派員は和平推進に沿った長文の記事を7月26日に送ったところ、この線でもっと送れ、という東京からの指示が届いて喜んでいる。」 毎日新聞のスイスの特派員は若山淳四郎であった。もとはボン大学の講師であったのだが、現地で毎日新聞特派員となった。長文の和平勧告文を送ったことで有名な、朝日新聞の笠信太郎のようなプロのジャーナリストではないが、若山も終戦に向け日本に働きかけたのかもしれない。ただしこの若山の送ったとされる記事の存在は確認されていない。 <まり子さん > これも『幻の終戦工作』からであるが、冒頭で述べたように米国務省が発し、スイス米公使館がタイプで打った「ラジオ速報」の青焼きコピーが何日分か、吉村の令嬢、三島まり子さんの手元に保存されている。竹内は書く。 在スイスの米人や関係者に配布されるのであろうこの”ミニ通信“を吉村はヤコブセンを通じて手に入れたに違いない。その「ワシントン発11日、ベルン発行12日の通信は国務省からの情報として、(日本のポツダム宣言受諾電に対する)スイス政府宛て日本への回答文を載せている。 吉村が早速、綿密にこれを検討した痕跡があった。”be subject to”の下に、くっきりと線が引かれている。吉村も一読、この箇所が「神経に響いて」傍線を引いたと推測される。 8月12日付けで岡本中将から吉村に宛てられた親書もまり子さんが保存している。罫紙のケイからはみ出して太い鉛筆書きの達筆が躍っている。吉村の協力に感謝し死を覚悟した手紙であった。 <8月15日> 終戦の日、岡本中将はピストルで覚悟の自殺を遂げる。北村は毎日社員若山氏と共に(岡本の)女中を捜索し、中将宅に倒れる中将を見つけた。残された遺書の深謝する邦人には吉村の名前も入っている。 8月17日 吉村はヤコブセンの前に姿を表した。ヤコブセンが岡本の自殺に悔やみを述べると、「岡本はサムライだった」と吉村は語った。 18日 吉村邸でヤコブセンは北村、吉村と昼食。改めてヤコブセンの尽力に公式に謝意が表され、加瀬公使も感謝していることが伝えられた。 長く引用したが、ヤコブセンが日本人に好意を持ち、和平工作の仲介の労を執ったのは、同僚であった吉村夫妻によるところが大きいのは疑う余地がない。 <敗戦日本に向けて> 敗戦から間もない9月12日、毎日新聞若山特派員は吉村の日本人に向けたメッセージを本社に送った。ここから吉村と若山が親密であった関係が推察される。 それにしても日本にはアメリカ軍が進駐し始め、多くの日本の機関の機能が停止する中、良くこの長い電報が届いたものだ。しかも日本に向けた電報の費用は膨大である。財政に余裕のあるであろう吉村が負担したかもしれない。 「遥かに祖国に寄す 在スイス邦人の手記 チューリッヒ12日 若山特派員発 終戦から新日本建設へ未曽有の大転換を遥か海外から眺めていた邦人は、いずれも筆舌に尽くせぬ切ない思いをしてきたが、いま正金銀行員にして国際決済銀行勤務の吉村侃氏は次の感想文を本社に寄せてきた。要約すると 「吉村の知人であるドイツ人、イタリア人、スエーデン人などは日本の降伏は男らしい、ちっとも不名誉なことではないと語る。しかし戦争については日本は完全に負けたことを認め、いったん引き受けた降伏条件は男らしく実行しなければならぬ。」 後半は婦人参政権に及ぶ。 「この戦争中、日本女子の実力の発揮を見ることができた。彼女らは立派な能力を有することを事実で示したのだ。女性参政権は新日本の実現すべき重大問題の一つであろう。」 1946年1月末、ほとんどの日本人が本国に引き揚げるが、吉村はバーゼルで戦前、戦中同様に仕事を続ける。 <伊藤敦子再び> ミラノの伊藤は戦後しばらくの間、日本では消息が不明であった。そしてようやく1947年1月29日付けのハガキを出すことができた 「何もかも断絶されてしまっておりましたが、やっと、再びスイスを通して葉書のみ差し上げることのできる喜び、、、」イタリアでは先ずは葉書だけ受け付けた。そして依然イタリアから日本への郵送は禁止であったので、また吉村の手を経由した。 「私もファシスト政府崩壊に先立ち、日本大使館から館員と一緒にドイツへ逃げるよう、勧められましたが、私は最後までイタリーに留まる決心をしました。 連合国がミラノ占領のあかつきには、ここにいる日本人はどういう待遇をうけねばならぬか全く不安で危険の極みでありましたが、天の恵みかなんの拘束も受けないのみか、公然と歌手として働き得る資格さえも得た、、、」と戦時下、一人でミラノに残った様を描いている。 <帰国> 吉村一家はいよいよ日本への帰国が決まり、1948年9月末バーゼルを離れる。 「親娘三人連れで、十年の深馴染み、地上の楽園スイスを後にした。」と本人は記す。出発は早朝であったにもかかわらず多くの同僚が見送りに来た。そして敗戦国日本に帰る吉村を励ました。 9月29日、イタリアのジェノヴァからアメリカン・プレジデント・ラインの世界周航船モンロー号の客となる。11日かかってニューヨークに着く。 12月24日になってやっと乗船予定だったウィルソン号はロサンジェルスを出航する。ホノルル、マニラ、香港、上海、神戸の港を経由して横浜を目指した。 1月20日、六甲山脈が見える。あれが神戸だと船客に示すと「ちゃんとしているぞ。良かったね。」という人もあった。 9時近くに桟橋に着いた。そこも焼けただれていなかった。しかし吉村等を出迎えた友人と義兄一家の姿はみすぼらしかった。顔色は思いの外良かった。 翌朝は大丸で買い物をして、可愛らしく化粧をした女店員に集まってもらって話を聞く。銀行マンの宿命か。彼女らは口々に物価高、重税を訴えた。午後2時に船は横浜を目指して出帆する。 「横浜までの一夜の夢は私には安らかであった。」で吉村の言葉は終わっている。 以上 (2018年5月21日) <三島まり子さん> 本編の冒頭で筆者は 「同工作(国際決済銀行を通じた和平工作)を扱った中で、最も客観的でかつ詳しいのは、筆者は『幻の終戦工作』(竹内修司)であると考える。1997年に出版された同書のあとがきには『吉村侃氏の息女・三島まり子さんと夫君・通直氏には貴重なお話を伺い、かつ所蔵の資料を提供していただいた。』と吉村の長女まり子さんの名前が登場する。」と書いた。 長女のまり子さんには興味を抱いていたが、結婚して三島姓に変わった事を筆者はここから知っていた。 2019年2月23日の朝日新聞一面トップに「忘れられた快足 輝く」の見出しの記事が出た。 今NHK大河ドラマ「いだてん」で話題のマラソンの金栗四三と共に、1912年のストックホルムオリンピックに出場した三島弥彦(やひこ)の、当時の日記や写真などが見つかったと報じられた。 その後三島弥彦は横浜正金銀行に入行し、スポーツ界とは一線を画する。続く記事の中で長男の妻まり子さん(93)は晩年の三島について 「私が聞くまで五輪に出場したことさえ話さなかった。聞いたら『出たよ』ってそれっきり」と義理の父親に関して述べている。写真も出ているが、彼女が吉村侃氏の長女のまり子さんであることは疑いない。結婚は両親がともに勤務した横浜正金銀行の繋がりであろうか? 元気そうなまり子さんの写真を見て、筆者は喜びを禁じ得ない。これも三島まり子という名前に対して、日頃アンテナを張り巡らせていたので、見つけることが出来たのであろう。 (2019年2月24日追加) 『日本初のオリンピック代表選手 三島弥彦』によれば、まり子さんは大学を卒業するまでフランスとスイスで過ごす。そして日本語よりフランス語の方が得意であった。フランス語の他英語、ドイツ語も話せた上に、明朗な人柄が買われ、IOC委員長ブランデージ会長の秘書役をつとめることになった。 (2020年1月1日追加) 筆者の書籍の案内はこちら  |