|

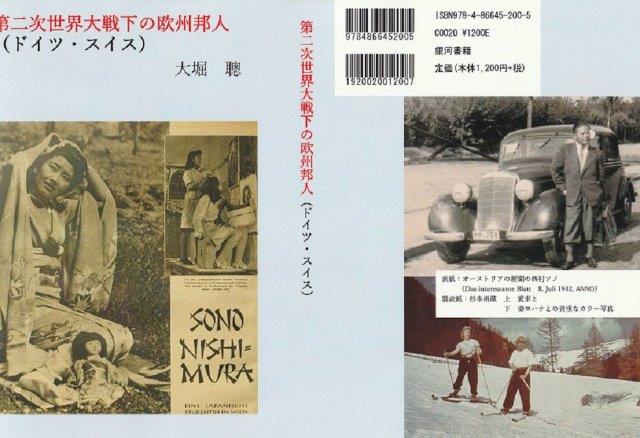

【お知らせ】 『徳永太郎・下枝』は書籍化されました。『第二次世界大戦下の欧州邦人(ドイツ・スイス)』に収録。こちらからお求めになれます。  <序> ドイツのベルリン北方七十キロに、ボイツェンブルクという寒村がある。観光地ではない。深い森に囲まれた、何もない地である。そんな村だが、日本人とはある繋がりを持っている。 今から五十年以上も前の戦時中、首都ベルリンに対する連合国の空襲は、容赦なく激しいものであった。駐在する日本の外交官が、耐え切れずに疎開場所として選らんだのが、この村の外れの小高い峰にある、ボイツェンブルク城であった。 村は戦後東独領となり、西側社会から遮断され、当時の城主一家も旧西ドイツに避難した。それが戦後四十五年経ち、東西ドイツが再び統一されると、かれらは戻ってきた。 城主の長男で、疎開中の日本人外交官とブリッジをしたこともあるフォン.アルニム伯を筆者は訪問し、当時の話を聞いた際、今も手紙を交換する唯一の日本人として、かれの口から出た名前は「徳永下枝(とくながしづえ)」という女性であった。夫は死亡しているという。 日本に戻って調べた所、彼女の夫である徳永太郎は、当時ベルリンに駐在した外交官の中でも、それほど高い地位にいた人物ではなかった。よって氏に関する記録は、ほとんど見つからない。とりあえず自分で撮影した城とアルニム伯の写真を、もらった住所に送った。すると反応は早かった。夫はすでに亡くなったと書いた後 「正面から向かって右の棟が自分の住居でした。アルニム伯の長男は、戦争で片足を失い、今は義足のはずです」と教えてくれた。 続けて筆者が 「当時の話を直接聞かせて欲しい」とお願いすると、快く了解する旨の返事が来た。 一九九四年の晩秋、鎌倉の自宅を訪問した。一九十二年生まれの下枝は、病気がちで入退院を繰り返すというが、元外交官夫人らしくある種の気品を保ち、記憶は鮮明であった。 その話に引き込まれた筆者は、裏付けを取るべく、早速六本木の外交史料館に出向きかび臭い書類の中から、徳永夫妻に関するものを捜した。さらにはスイスの公文書館まで足をのばした。見つけた史料を持込む度に、下枝も新たに思い出す話をしたり、書き送ってくれた。それらをまとめることで「日本人女性の欧州戦争体験」は比較的容易に出来あがった。 他方、当時無名な外交官であった夫徳永太郎についての調査は難航した。氏について書かれた書物はない。また戦時中の一時史料は、戦災、焼却といった理由から、皆無といっていいほど、日本には残っていない。幸いなことには欧米にある史料が、空白の部分を補ってくれる事がわかった。この史料については後ほど説明する。 それらの外交史料に残る、太郎の本省に宛てた電報目を通していくと、言論の自由のない時代でありながらも、自由主義的思想を持つ中堅外交官として、時代の趨勢である全体主義に距離を置き、精一杯の発言を東京に対してしていた事がわかる。それはまさに「ある日本人外交官の戦い」として、記録にとどめておく価値のあるものである。 本編はこうした徳永夫妻の二つの側面からの体験を中心に、戦時下のスイス邦人社会に焦点を当て、戦争、全体主義に直面したかれらの生き方を、検証するものである。  ボイツェンブルク城 1994年 筆者撮影 <アメリカへ 一> 一九四一年の春、欧州ではヒトラーの仕掛けた戦争が始まってから、丸二年が経とうとしていた。一方その裏側の太平洋では、こじれた状況に陥った日本とアメリカが、和平に向けて最後の努力を続けている。 徳永下枝の夫である太郎は家に帰るなり突然 「今度ヨーロッパに行くことになったよ」と告げた。二十九歳の下枝は「はい」とだけ答えた。 その言葉を聞いた時の心境について聞くと、下枝はまだ若く、子供もいない。 「夫について行くという以外の選択は、頭の中になかったのでございます」と語る。 夫太郎は旧制福岡高等学校から東京帝国大学法学部を卒業後、一九三一年に外務省入省、キャリア組の外交官である。その太郎にスイス日本公使館、三等書記官勤務を命ずる辞令が出たのだった。 二人はすぐさま渡航旅券の申請をする。この時の書類は、東京飯倉の外務省外交史料館に残っている。申請日は同年六月二日である。 氏名 徳永太郎(欧州二課) 出生地及生年月日 福岡県 明治四十一年二月二十二日 赴任地 在瑞西(在スイスの当て字ー筆者) 日本公使館 経由地 大連、満州里、シベリア、モスコー、伯林(ベルリンー筆者) 出発日取 七月八日 住所 東京市瀧野川区田端町四五 下枝のものもあるが、こちらは名前以外、全て空欄のままである。それも自筆ではなさそうだ。身内の外務省の人間ということで、太郎のも含め、同僚が形式的に出したのであろう。 申請書から判断すると、夫妻は七月八日に日本を発ち、朝鮮半島に渡り、欧州まではシベリア鉄道を利用する予定であった。しかし出発直前の六月二十二日、世界をあっといわせた独ソ戦が勃発する。 国境を接するドイツとソ連が戦争状態に入ったことで、シベリア鉄道を利用しての欧州入りは不可能となった。他方インド洋、スエズ運河を経由する伝統の欧州航路は、すでに閉鎖されている。徳永夫妻にとって唯一残された経路は、アメリカを回っていく方法だけとなった。 「外務省報」という当時の定期刊行物の、辞令の欄には太郎に関して 七月十四日 赴任の途次米国に立寄りを命ず。 七月十五日 赴任 と書かれている。 これに下枝の記憶と、日米間の船舶の記録を照らしてみると、二人は七月十八日に横浜を出航した日本郵船の定期旅客船浅間丸で、アメリカに向かったようだ。 日米航路もいつまで運行されるのかは、だれにも判らない。民間の海運業は、すでに海軍の指導下に置かれている。よって徳永夫妻を乗せた浅間丸が、アメリカに向け出航したことで、横浜の関係者は「やれやれ、これで戻って来るまでの一ヶ月、戦争はなさそうだ」とこっそり語り合う、切羽詰まった時代であった。 この時、浅間丸の乗組員であった井堀清三郎(いぼりせいざぶろう)の回想によれば、同船がハワイに向かって航海中の七月二十四日、ルーズベルト米国大統領が在米日本資産凍結令を発表する。これに対して日本の指導者層の間に、大きな動揺が起こった。アメリカが予想していた以上であった。 そして出港七日目、すでに日付変更線を越え、ハワイ海域に入っていた浅間丸に対しても、海軍から暗号電報が入った。 「米国は日本資産に対し凍結令を施行した。抑留の恐れあり。適宜所在をくらまして別命を待て!」 浅間丸は、通過したばかりの日付変更線を中心に、海洋を行きつ戻りつする。事情を知らされない船客は、不安な数日を過ごした。 その間野村吉三郎駐米大使の交渉によって、ようやくハワイへの入港が認められた。港に碇を下ろしたのは、凍結令が出てから七日経った七月三十一日であった。 同日夕刻、浅間丸はあわただしくサンフランシスコに向けハワイを後にした。異例の早さである。先の航海に不安を感じ、予定を変えてここで下船する客もいた。(「あのころの思い出」より) アメリカ本土に向かう途中の八月四日午後十一時、今度は 「見込みなし。引き返せ!」の電信を受ける。直ちに船首が西に向けられた。同時に船客に対しても放送で 「これから日本に引き返す」と伝えた。船内に大きな動揺が起こった。そして浅間丸は航海目的を達しないまま、横浜港に戻って来た。八月十五日のことである。船客百七十名のうち七十三名が危険を感じ、ホノルルで下船したが、九十七名が戻った。 船客には欧州でのナチスの迫害を逃れ、日本を経由してアメリカに向う、ユダヤ人が数多くいた。かれらはシベリアを経由して日本に来るまでに、すでに大変な苦労を体験している。ゴール目前で安住の地にたどり着けなかった怒りは、徳永夫妻の比ではなかった。 港に戻ると船主の日本郵船は、船内でのそれまでのサービスに対するチップを客に要求した。下枝は当然と思い要求された額を支払った。しかしユダヤ人乗客は 「目的地にも着かずに、サービス料なんか払えるか!」と、会社の要求をきっぱり断わったことが、下枝には印象的であった。 以降は書籍でお楽しみください。こちらに収録されています。 <アメリカへ 二> 先の対日資産凍結令により、日米間の定期航路も途絶した。これで徳永夫妻の欧州赴任は、不可能となった。ところがそれから二ヶ月後、十月に入ると、両国間に堆積する旅客と荷物の一掃のため、日米間に三隻の船が運行される事が、政府間で決まった。 一隻が大洋丸でハワイ行き、二隻が龍田丸でサンフランシスコ行き、最後の一隻がシアトル、バンクーバーに向かう氷川丸であった。その月には東條英機(とうじょうひでき)内閣が発足し、最高決定機関の御前会議ではすでに対米開戦を決定している。相当露骨な、開戦直前の同胞引き揚げ計画である。 そんな十月のある朝五時頃、田端の下枝の自宅に外務省から連絡が入った。 「明日横浜を出航する船で、アメリカに渡れ!」 太郎は電話を置くなり、外務省に出掛けていった。残った下枝は荷造りにかかった。しかしもう何かを買い足す時間などない。それより横浜まで、どう荷物を運んだものか思案に暮れた。すると近所の牛乳屋が、配達用の車を出してくれると申し出てくれた。 当日、店を閉めた牛乳屋の車の助手席に下枝は乗り、太郎は荷台で、横浜港に辿り着いた。 今回の船はハワイに向かう大洋丸であった。浅間丸よりは大分小振りの客船である。時を同じくしてサンフランシスコまで向かう、龍田丸に乗らなかったのは 「また航海の途中で、引き返す事を太郎が恐れたからです」と下枝は回想する。 大洋丸が港を離れ、とりあえずほっとしたものの、日が経つにつれて、外の気温がぐんぐん下がってくる事に下枝は気付いた。南に向かうのだから暖かくなるはずである。ところが雪まで舞いはじめた。 まもなくすると島影が見えてきた。下枝は、いよいよハワイ島だとおもった。しかし乗客の誰かがささやいた。「千島列島だ!」 大洋丸は海軍の命令で、普通は商船の通らない北方の航路を取っていた。付近に対する、アメリカ軍のレーダーの実力を調べるため、こうした航行をしたと言われている。事実一ヶ月後の十一月、ハワイのパールハーバーを奇襲する命を受けた日本連合艦隊は、ここ千島列島沖に待機し、アメリカに事前に察知されることなく、運命の出撃をした。 大洋丸は無事ハワイに着く。十一月一日の早朝であった。二人はそこでは喜多長雄(きたながお)総領事の世話になる手はずだった。しかし到着早々、奇妙な事を言われた。 「お二人を心から歓迎しますが、総領事館にお泊めする事は出来ません。お二人にも御迷惑をおかけするかもしれないからです。 その代わりに、知り合いの日系二世が経営する民宿を紹介しましょう。勿論滞在中は、車は自由に使ってください。運転手も付けます」 その民宿では子供が「これはパンというものです」といって、下枝も見慣れた白い食パンを食卓に運んできた。その子が親に連れられて日本に里帰りした際、年老いた親戚はパンを知らなかったらしい。子供らしい気配りであった。 翌日からは島巡りの観光が始まった。その途中、真珠湾を見下ろす場所に来た。すると運転手は二人をそっちのけに、湾内の船の様子を観察している。しかも一週間の滞在中、毎日この場所に来たのであった。 この時ハワイの総領事館は、開戦間近の情報収集で忙しかった。米太平洋艦隊の常駐港であったからである。湾内の米艦船の出入りを、絶えず日本に報告していた。そのため総領事館には、海軍から派遣され、外交官になりすましている者もいた。またスパイもどきの諜報者も現地で雇っていた。こうして入手した情報は、日本軍の真珠湾奇襲攻撃成功の一助となったのである。どうやら徳永夫妻の観光も、湾内偵察の格好の隠れみのにされたようだ。 もっとも下枝にとって、これは戦後になって分かったことである。喜多領事の言葉の意味も、その時初めて理解できた。 <開戦直前のアメリカ> 二人は間もなくして、きな臭いハワイ島を離れ、アメリカ客船でサンフランシスコに向かった。これでもう日本に引き返す心配はなくなった。市の名物である金門橋をくぐり、ようやくアメリカ大陸に足を踏み入れる。そこからは汽車で大陸を横断し、ニューヨークに着いた。「二人とも初めてのアメリカで、珍道中であった」という。 ニューヨークの日本総領事館は、下枝の記憶では高層ビルの四十七階にあった。当時の日本では想像のつかない高さであった。 下枝が総領事館の世話になる間に、太郎は数百キロ離れた首都ワシントンの日本大使館に、顔を出した。外貨を十分に持たない外務省は太郎に対し、スイスへの赴任費用は、ワシントンの大使館で貰うように指示していたという。 アメリカとの和平交渉はまさに最終段階で、大使館内には緊張が高まっていた。出向いた太郎がさっそく訳を話すと、応対に出た奥村勝蔵(おくむらかつぞう)一等書記官は 「金はいくらでも持ってゆけ!どうせすぐに没収される金だ」と、はき捨てるように言った。太郎はこの時館員が皆、開戦を覚悟している事をひしひしと肌で感じ、早々にワシントンを去った。 下枝が「小心者の」と形容詞を付ける太郎は、結局規定の金額しか受け取らなかったという。史料によれば日本がアメリカに宣戦布告した時、大使館には結局、当時の金で五十万ドルが残った。それを館内の金庫に残したまま封印し、館員は全員、日本へ引き揚げたのであった。外交特権で守られ、荷物を検査されない太郎がそれを運べば、少しは欧州外交官の活動費の足しになったかもしれない。 さて太郎がワシントンにいる間に、下枝はニューヨークの高級デパート「メーシー」を訪れた。両親の知り合いのアメリカ人が、買い物を手伝ってくれたという。当時アメリカに知り合いがいたというのは、相当進歩的な家庭であったのであろう。 まず日本からの靴は見劣りがする上、痛みが激しかったので新しくした。洋服も新調した。次いで欧州で不足していると伝えられる、日用品を大量に買い込んだ。荷物は大きな木箱が二つ分にもなった。下枝が乗る船名を告げると、店員は確実にそこに届けるという。そこでお金を払って宿に戻った。 やがて太郎も戻り、出発当日となった。ところが港で八方探しても、木箱は届いていなかった。 「日本人という事で故意にやられたのです」と下枝は語る。そんな考えも肯ける険悪な日米関係であった。そして高級デパートとして今も名の通っている「メーシー」に対して 「あそこはまだ私に借りがある」と、この事を忘れていない。 <欧州へ> 徳永夫妻がアメリカ船で、リスボンに向かったのは十一月下旬、日付ははっきりしないが、サンクスギビングディーの翌日であった。(この年のカレンダーから推測すれば二十六日であるー筆者)出航前夜はある総領事館員の家庭に呼ばれて、日本人にはなじみの薄い、サンクスギビングのパーティーを楽しんだ。 これから渡る大西洋は、アメリカからさまざまな物資を運ぶ英国の輸送船と、それを阻止するドイツの潜水艦の、激戦海域であった。いまだ一応は中立を保つアメリカの国旗に守られて、夫妻はこの危険水域を通過するのであった。 一応と但し書きがつくのは、アメリカは参戦前とはいえ、半ば公然と英国への支援を行っていたからだ。海軍の艦艇はドイツの潜水艦を探査し、イギリスにその位置を通報していた。アメリカの中立も怪しかった。 よってドイツはそれを口実に、民間のアメリカ船にも、魚雷を発射してくるかもしれなかった。また誤って、英国の敷設した機雷に触れるかもしれない。平時とは比べ物にならない、危険な航海であった。 それに加え日米が戦争を始めたら、日本人である自分らは直ちに抑留されると、下枝は太郎から聞いていた。船が途中バミューダ諸島近くにさしかかると、アメリカの旗を掲げる駆逐艦が近づいて来た。そして自分らの船に停船を命じた。二人は 「いよいよ!」と顔を見合わせ覚悟をした。 ところが駆逐艦は、船がドイツの擬装船ではなく、確かにアメリカの客船であることが分かると、そのまま立ち去って行った。ほっとすると同時に、下枝にはいささか拍子抜けであった。 欧州大陸の西端に位置するリスボンに着いたのは、十二月二日か、三日であった。温厚な千葉蓁一(ちばしんいち)公使にお世話になった後は、隣りの国スペインに向った。 首都マドリッドでは、外務省でも大物枢軸派と称された須磨弥吉郎(すまやきちろう)全権特命公使を訪ねた。その公邸には公使自身が収集したという、数多くのスペイン絵画が掛かっていた。また闘牛に凝っている様で、闘牛士の衣装なども壁に飾ってある。公使の話し振りに 「枢軸派の大物と言うよりは、スペインかぶれではないか?」という印象を、下枝は密かに抱いた。 その後スイスに向けて鉄路で、マドリッドを旅立った。中継のバルセロナ駅に降り立つと、売り子たちが、頻りに新聞を二人に差し出す。しかしスペイン語のため、何が書いてあるのか分からなかった。一部もらってホテルに着くと、受け付けにはスイス人が働いていた。 「ドイツ語に訳してくれ」 と、先ほどの新聞を差し出した。するとそれは、日本軍の真珠湾攻撃を伝える号外であった。十二月八日という事になる。 同時に一つの出来事があった。ニューヨークから一緒の船で、やはりスイスに向かうブラウン.アメリカ公使が翌日 「これでお別れになりますね。スイスでは街でお会いしても握手しませんから」と言って別れを告げた。下枝はその後スイスで暮らす間、常に 「町で会ったらどうしよう」と気をもんだが、幸い一度も、顔を合わせなかった。スイス政府は気を遣い、公式行事も枢軸国向けと連合国向けに分けて行ったのがその主な理由である。 ただし筆者の調べた所、時の駐スイスアメリカ公使はリーランド.ハリソンである。よって彼女の記憶するブラウンという人物は、その下の外交官であろう。 その後徳永夫妻は、フランスを経由して、公使館のあるスイスの首都ベルンに着いた。季節は冬、大洋丸に乗り込んでから二ヶ月が経っていた。最初に浅間丸に乗り込んでから計算すると、実に五ヶ月近くが過ぎている。 二人は間違いなく、開戦前に欧州入りした、最後の日本人となった。そして日本も交戦国となったことで、以降は潜水艦の様な特殊な方法でしか、欧州入りは不可能になる。しかもかれらはすべて男性であった。つまり次の女性の渡欧は、戦後まで待たなければならない。 ベルンに着いた二人は、国会議事堂に隣接する高級な「ホテル.ベルビュー」にチェックインして荷物をほどく。そしてすぐさま歩いてアーレ川にかかる立派な橋を渡り、トゥーン通り五十五番の公使館へと急いだ。太郎は官補時代に、ベルンに駐在した事があり、狭い街を知り尽くしていた。それを下枝に誇示したいようであった。 二人を迎えた三谷隆信(みたにたかのぶ)駐スイス公使は 「本当によく来た」と、口数は少ないがしみじみと、二人をねぎらった。下枝は 「ベルンにはそれ迄、キャリア組は公使のほか一人もいなかったものですから、太郎の到着を、ことのほか喜んだのです」という。 下枝に当時の外交官についてたずねると、先ずその人がキャリア組か、ノンキャリア組であったかが返ってくる。その差は今以上に厳然としたものであったようだ。 先にも紹介した外務省報によれば、二人がスイスに到着したのは開戦から四日過ぎた十二月十二日である。余談ながら、このころまでは外務省も、職員の異動は詳細に記録している。そして太郎の着任したスイス公使館の陣容は、次の様であった。 公使 三谷隆信 三等書記官 徳永太郎 外交官補 荒木外喜三 電信官 木原軍司 書記生 大垣義雄 同 加倉井粛之 同 吉元伝一 通訳生 真田為一 この時期同盟国ドイツには、三十四名の館員がいたのに対し、実に小ぢんまりとした所帯であった。そのほかベルンには、情報収集のために海軍の山田精二(やまだせいじ)機関中佐が、ベルリンから出張の身分で滞在していた。他方陸軍関係者は、欧州戦勃発直後に駐在していたものの、昨年末には事務所を閉鎖し、一人もいなかった。 また先の館員リストの最後にある真田通訳兼電信官は、間もなくドイツに転勤となる。かれの転出は太郎にとって痛手であった。良き囲碁の相手であったからである。よって大分抵抗したものの、駄目であった。 戦後も太郎は海外に赴任する時、電信官には真田を指名したという。 「あいつは囲碁の相手欲しさに、真田を連れて行くのではないか?」と冗談まじりに陰口を言うものもあったという。 <スイスの生活> 欧州大陸の中央に位置するスイスは、九州より狭い国土に、四百万人の国民が暮らしていた小国である。今日よりさらに二百万人ほど少ない。しかし一九三九年九月のドイツの開戦時には、国民の一割以上にあたる四十五万人が、兵役に動員された。この大動員は世界に向けて 「スイスは中立を、武力を使っても守る」という強固な意思表示となり、ヒトラーをしてもスイス侵略を躊躇させる、大きな要因となったことは確かであった。 太郎らの到着した一九四一年末には、その動員の数も七万人にまで減っていた。ヒトラーが一連の勝利に乗じて、スイスも攻略するという恐れは一先ず遠のいて、市民の生活も落ち着いてきていた。 一方この国は、表向きは確かに中立を守っていたが、生活には戦時色が、意外と濃く出ていた。夜間は灯火管制がひかれ、まるで交戦国のように真っ暗であった。カーテンの隙間からわずかでも光が漏れていると、すぐさま警察が来て注意を受けた。 実は灯火管制の導入は、ドイツの圧力によるものであった。中立国は本来、その必要はない。しかしスイスが、夜間に明かりを点せばそこから隣国ドイツ、イタリアの地形判別も容易になる。その結果特に国境沿いの枢軸国の軍需工場への、連合国の夜間爆撃の激化が、予想されたからであった。 この対応に対し、国際的非難もあった。しかし周りを枢軸国に完全に囲まれた小国は石炭、鉄、鉱油、砂糖、アルコール等の生活必需物資を、独伊からの輸入に頼るしかなかった。かれらから安定供給を受け続けるために、スイスはこのような苦しい対応を取らざるを得なかった。 首都ベルンは、人口僅か十三万人の、日本の中都市以下の規模である。大統領も市電を利用し、市民と会話をしながら、官邸と自宅とを行き来するという風景が、乗り合わせた邦人を驚かせた。 先に紹介した日本の公使館は一九四一年三月からこのトゥーン通り五十五番にあった。キルヒェンフェルト通りと交わる所に位置し、敷地は細長い二等辺三角形で、底辺部分に三階建ての公使館があり、先端は芝生の庭が広がる。  現在の建物(筆者撮影) 公使の住居である公邸は、そこから始まるキルヘンフェルト通りを右に百メートルほど進んだ五十六番である。今日も欧米何カ国かの大使館が、この通り沿いにはある。公使館より敷地は広く、建物もはるかに立派である。道路と反対側の庭の先には、デールホルツリというベルンの代表的な公園が広がっている。また下枝の記憶では隣には、スイスの陸軍大臣が住んでいたという。  当時の公邸のあった住所(筆者撮影) 徳永夫妻の到着より四年前に、公使としてこの公邸に住んだ天羽英二は、日記にこう書いている。 「官邸よりのグルテンの展望、後ろの森林昔と変わらず。湯河原あたりを文明化せし気持ち」 一国の首都とは思えないのどかな光景であった。公使が例えた湯河原は、熱海の隣のひなびた温泉町である。 スイス公文書館の記録では、公邸に勤めていたのはヴァレンチノ.ピラストロというイタリア人執事と同国人の料理人マリア.デル.ファンテであったが、二人は二年前の一九四○年六月に結婚した。そして敗戦後、日本が公使館を閉鎖するまで、勤務を続けることになる。 徳永夫妻はユングフラウ通り十八番の高級アパートを借りた。下枝の記憶ではユダヤ人の持ち物であったというが、現在は獣医が開業している。公使館からは歩いて三分の距離である。 当時ベルンには、日本人は公使館関係者を中心に、全てをあわせても二十人といなかった。まして日本人女性はいない。他の館員は単身赴任か、まだ若い独身者であったからだ。 「ホームシックにはかからなかったですか?」 筆者のこの質問を下枝は一笑する。 「毎日が新鮮で、しかも忙しかったのでございますよ。若い東洋から来た女性が、ドイツ語を話すという事で、町中の評判になりました。八百屋に行けば、主人からは興味の目で、一時間位は話しかけられたものです」スイスは反枢軸的風潮が強かったが女性に対しては別であった様だ。 お陰で下枝のドイツ語は、見る見る上達した。九州の女学校から、東京の日本女子大に入った時 「英語は東京出身者についてゆけない。それならばドイツ語をとろう」と決めた事が、この時になって役立った。 昼には太郎が、公使館から戻ってきて昼食をとった。そして午後は連日、いわゆる「お呼ばれ」という、外交官夫人が交互に催すお茶会に出席した。夜は各国の主催するレセプションがあり、ファーストレディーとして三谷公使の横に座った。公使が単身であったからである。さらに 「太郎はよせばいいのに、三谷公使にスキーを教えたりして。公使はそれから夢中になり、雪が降ると公邸の裏の丘で、欠かさずに練習したものです」と懐かしがる。裏の丘はデールホルツリ公園を指していよう。 日本も交戦国となったものの、日本軍はまだアジアの各地で進撃を続けており、のどかな公使館生活であった。 <太郎、代理公使に> 年を越して間もなく、太郎は代理公使になった。三谷公使が突然、フランスへ転出する事になったからである。経緯は以下のようだ。 一九四二年二月十一日、隣国フランスでは、旧日本大使館で行われる紀元節の祝典に参加するため、加藤外松(かとうそとまつ)フランス大使が大使館のある臨時首都ヴィッシーから、占領下のパリに出てきた。旧大使館での式典に続いて、加藤はパリ残留の館員と街に出た。食事を終え、夜中に公邸に戻った大使は、寝巻き姿で二階のベランダから誤って転落したのである。 一晩中寒空の下に横たわり、発見された時はもう手遅れであった。アメリカに滞在したことがあり、その底力を知る加藤は、戦争の前途を案じて不眠症になり、睡眠薬を常用するようになっていた。それが原因と思われる事故死であったが、時節柄謀略説もささやかれた。 さて加藤フランス大使の後任であるが、日欧間の交通路は途絶していて、日本から派遣する事は出来ない。さりとてヴィッシー政権のフランスは、重要な枢軸国であるから軽視はできない。そこで選ばれたのが、スイスの三谷公使であった。 三月二十八日付朝日新聞の夕刊の一面には 「駐仏大使には三谷氏」の見出しで、その人事異動が紹介されている。 「日仏関係の重要性に鑑み、東郷外相は慎重選考をしていたが、亜欧連絡の困難のため選考は難渋であったが、新大使三谷隆信氏は駐仏大使館参事官を勤めた事もあって、在欧公使級のうち随一のフランス通...(後略)」 そして文末には 「スイス公使館の後任については、同公使館三等書記官徳永太郎氏を当分代理公使とせしむる」と添えられた。 太郎は三十四才の若さであった。三等書記官は外交官でいえば、殆ど駆け出しである。下枝はこの時夫が代理とはいえ、公使になった喜びより 「三等書記官の給料では、公使の仕事は勤まりませんでした」と、苦しかった夫妻の懐具合をよく覚えている。 当時「大使を二、三ヶ国やると蔵が建つ」と言われていたが、三等書記官は公使としての交際をするには、あまりに薄給であった。 公邸で働くイタリア人一家の食費等は、太郎の給料から払わなければならなかった。出費を押さえるため、夫妻は公邸に移り住まずに、元のアパートに住み続けた。公邸は公式行事の時だけ使用する事にしたが、やりくりはつかず借金は雪だるま式に膨らんだ。 ただし先回りするとこの借金は、後にベルリンに転任すると一気に返済出来た。ベルリンは極度の物不足で、高給をもらっても、使う所がなかったからである。 外交官は当時,結構借金をしたものらしい。信用があるのか唯一の外為銀行である横浜正金銀行は、気前良く貸しつけた。ところが返済の終わらないまま敗戦となり、うやむやとなってしまった人もいたという。 <同時代人の回想録から> 当時欧州に駐在していた日本人の回想録にも、断片的ではあるが徳永夫妻が登場する箇所がある。日記形式で具体的なのは、フィンランドに留学していた桑木努(くわきつとむ)の「大戦下の欧州留学生活」(中公新書)である。 「翌(一九四二年五月ー筆者)十八日の昼、兼松君に見送られて、スイスのベルンへ。同じ中立国でもスウェーデンと違い、入国審査も厳重で、緊張感が感じられた。翌日公使館へ行き、徳永太郎代理公使にお目にかかった。同氏は旧制高校の先輩で、夫人は私の小学校の同級生だ。そんなことでご厚意に甘えて晩に官邸に引っ越し、数日お世話になった。(中略) 徳永ご夫妻は、親切に案内してくださった。ユングフラウを望見したり、スウェーデン出身の大女優グレタ.ガルボ主演の映画"マタ.ハリ"を観たりした。また市の名称から何まで熊で象徴されるベルンで、やっと本物の熊を熊公園でみて、とにかくベルンを語る資格を得た。 五月二十七日の海軍記念日に在留邦人が集るからといわれるので、出発を延ばし、山田海軍機関中佐をはじめ同盟通信の方々も加えて、一人一談話の会が開かれた。私は何を喋ったか覚えていないが、よい催しだと思った」 下枝の紹介で筆者は、桑木から直接話を聞くことが出来た。大病をした後とのことで、言葉がやや不自由である。付け加えれば、桑木を支える気丈な夫人は、当時スペイン公使であった須磨公使の娘さんとのこと。これも欧州がつなぐ縁か。 「駐在国フィンランドがドイツの降伏より一年程前に手を挙げたため、日本に引き揚げると、そのまま南方に駆り出された。そして乗っていた船が沈没させられ、何時間も海上を漂流するという体験をした」と自身についてまず語った。誰もが苦労した先の戦争であった。 下枝については開口一番「おきゃんな小学生であった」と振り返る。思い出話は、本に書かれたことがほとんどであった。ある意味少しがっかりしかけた時、アルバムを持って来た。 徳永夫妻も写っている。前掲の本には夫妻がユングフラウの麓、おそらくグリンデルワルトのレストランのテラスで写したものが載っているが、目の前のアルバムにはそれ以外に、同じ場所で別の角度から写したものがある。 そこでは下枝は当時として珍しい、望遠レンズの付いたカメラで、上方を興味深げに覗いている。桑木が書いたように「ユングフラウの山頂を望見」しているのであろう。 それを受けて下枝は語る。 「桑木さんのお父さまと、私の父は共に九大の教授でした。また二人の母は共に東京出身ということで、異郷の九州の地で親しくしていました。したがって桑木さんとは親子共々の付き合いでした。その小学校には桑木さんのほかに、板垣大将の姪も通っていました」 その桑木も今年(二○○○年)亡くなったと新聞に出ていた。 <スイスの邦人> 下枝も当時の写真を、かなりの枚数保存している。太郎が上手であったのか、どれも露出、距離ともに適正である。変色したのも少ない。ほとんどは戦争中、九州の実家に送ったものであるという。ソ連は邦人の通過は厳しく制限したが、郵便物に対しては、かなり寛大に対応した様であった。 下枝は写真の裏に、日付、人物名等逐一解説をつけて送ったため、史料としての価値も高い。そしてそれらの写真を見ると短い期間に、かなりの数の邦人が、ドイツからベルンを訪問していることが分かる。一九四二年のものをいくつか拾ってみる。さらに調べた範囲で、筆者の注釈も添えておく。 「三月、インターラーケン 三谷公使と」 スキーの格好である。太郎が三谷にスキーを教えたのはすでに述べた。三谷はフランス転出直前に、有名な山岳リゾート地で、太郎らと最後のスキーを楽しんだのであろう。 「六月 小野さん、和歌山さん」 小野義盛横浜正金銀行ベルリン駐在員である。金融国スイスには、外国為替業務を独占的に扱った横浜正金銀行(東京三菱銀行の前身)関係者が頻繁に訪れた。和歌山は不明。 「六月 守山さんにハリコフを聞く」 朝日新聞のベルリン支局長の守山義雄は、戦争特派員として、二年前にはドイツ軍占領部隊と共に、パリに一番乗りした。さらに前年には、南ロシア戦線へ従軍し「ハリコフ従軍記」を発表し、新聞の一面に幾度か名前が登場する。しかし守山は記事の内容とは裏腹に、仲間内では東部戦線でのドイツ軍の不利を語っていた。 ベルンでも集まった邦人を前に、守山は独ソ戦について自ら見聞きしたことを、語ったのであろう。ただしこの時守山が、どう独ソ戦について語ったかは、残念ながら下枝は記憶していない。 「六月 徳永、山田、山岸逓信事務官官」 山岸重孝は今の郵政省からベルリンに派遣され、開戦後は陸軍武官室に勤務していた。陸軍関係の仕事で出張か?また山田は後に詳しく紹介するが、徳永夫妻と親しく付き合った、ベルン駐在の公使付き海軍顧問である。技術中佐で、写真から判断すると額が広く色黒で、東南アジア人という印象である。 「六月七日 館員全部、海軍合同の春の遠足」 世界で最初の観光地として整備された「リギ」の山頂での記念写真。現地スタッフも加わり総勢十名ほどの表情は明るい。 珍しく辻さんという若い女性が写っている。下枝の記憶では、山田中佐の下で働くタイピストとして、ドイツから一時的に来ていた人という。ベルリンに滞在していた野村直邦海軍中将の秘書辻壽(つじすず)であろう。 「七月 久しぶりにふるさとの便り」 戦時中、日本からソ連経由でベルンに届いたという。下枝の二人の弟が学生服で写っている。この時期の日本からの便りも、非常に珍しい。 「七月四日 牛場さん加仁さんとユングフラウからジュネーブに」 枢軸派外交官の旗手と言われた駐独一等書記官牛場信彦(うしばのぶひこ)。加仁(かに)は正金銀行の人ではと下枝は記憶するが、三菱のベルリン駐在員可児孝夫か? 大島大使の右腕といわれる牛場は、欧州各国の公使館を訪問し、反枢軸的な考えを持つ外交官を「国賊」と大声で罵倒したと言う話が残っている。 今日日本人によく知られたアルプスの登山電車は、この時すでに開通していた。その三千メートルまで上がる列車で、下枝は軽い高山病に罹った。すると 「なんてもったいない事を」と牛場は叱咤した。登山電車の終点には、いくつかの氷の彫刻がある。モチーフは今とは全く違っている。下枝はあのフォルクスワーゲンの窓から顔を出している。ドイツの国民車カブト虫は、最新技術の象徴であったのだろう。 「八月 三谷大使がいらして グルテンにて荒木、北原と」 グルテンはベルン郊外の標高八百五十六メートルの小高い山。地元の人々に好まれた散歩コースである。フランス大使として転出したばかりの三谷が、ベルリン出張の帰りに北原秀雄官補を伴いスイスを訪問した。三谷は、かつての任国に対する思い入れが強かったようだ。 「九月十八日 ウェンゲンにて内田、太田」 牛場と並ぶ枢軸派の内田藤雄駐独一等書記官と、日銀の太田剛であろう。 「九月二十七日から十月四日 イタリア行、ローマから飛行機でベニスへ行く」 二人の遅い夏休みの旅行である。当時まだ珍しい飛行機を使っての旅行であった。 「十月 ソロトン、ワイゼンシュタイン 湯本財務官、児島大蔵事務官、吉元、末国」 ベルリンの湯本武雄と小島要太郎はフランスに転任するに際し、スイスに立寄った。やはり観光目的か?吉元はベルン勤務の書記官、末国はスイス人を妻とする現地雇。 「十一月三日、明治節」 ベルリンから大谷修陸軍少将が訪問し、全邦人と記念写真を撮った。大谷は軍人らしく、真ん中にふんぞり返るように座っている。ただし戦後に見付かった少将の日記によれば、かれはベルリンにあって、かなり冷静にドイツの実力を判断していたことが分かる。 一緒に写っているのは以下の人たちだ。 吉村嬢(吉村侃の長女) 喜多村(読売特派員) リッタさん(日本女性で、後程紹介する) 山田中佐(海軍駐在員) 生駒さん(三菱商事駐在員、唯一の商社関係駐在者) 吉村夫妻(夫侃はバーゼルの国際決済銀行勤務) 猪名川 (官補、アメリカ在勤中に開戦を迎え抑留、その後日米の外交官交換で日本に帰国せずスイスに転任。着任早々の時期である。下枝の記憶では二世であった) 「杉浦、荒木さんはチューリッヒ出張中」とのコメントもあり。かれらがスイスのほぼ全邦人であった。 このように訪問者が多く、賑やかなベルンの公使館であった。ただしベルリンからの客の主な目的は、重要な打ち合わせというよりは、中立国での息抜きか観光、果てはドイツで不足する食料品の買い出しであったようだ。以下は下枝が大笑いした話である。 名前は思い出せないがある海軍将校が、出張を終えベルリンに帰る際、トランク一杯にジャガイモを詰めて運んだ。ジャガイモすらも、ドイツでは不足していたらしい。将校は運悪く国境でトランクを開けるよう求められた。かれは外交特権を持っていなかったので、要求があれば開けなければならない。 「中身はすべて書類である」といかめしく主張した。しかし印象を悪くしたのか、スイスの税関吏は中を見るまで、先へ通そうとはしなかった。将校はとうとう観念して、トランクを差し出した。関吏はトランクを開け中身を見ると、同情した顔で、黙ってそれを返したという。 <太郎の時局認識> ここまでは、下枝の証言,当事者の回想録などをもとに当時の状況を記してきた。それは冒頭に述べたように、公式な外交文書が残されていないからである。例えばスイスの日本公使館は敗戦と共に,交信録を含む書類はすべて焼却した。日本の外務省も二度の空襲の被害で、多くの書類を焼失した。 一方アメリカは戦前より日本の外務、陸、海軍暗号電報の解読に力を注いでいたが、太郎が代理公使を務める頃になると、外務省の暗号電の解読は、完璧といえるレベルにまで達していた。 かれらはその膨大な解読電から重要と思われるものを要約し「マジックサマリー」と題し、毎日指導者層に回覧した。こうしてアメリカは、日本の首脳陣と同じ水準の情報を同時に入手し、その手の内を知りながら、戦争を遂行したのである。 それに対し日本は、自国の暗号が解読されるはずはないと、最後まであらゆる情報をやり取りしていた。今日まで通じる日本人の国際社会での甘い部分である。 あくまでも解読電であり、原文ではないという条件はつくものの、このアメリカの公文書から太郎の外交活動の一端を窺い知ることが出来たのは、筆者にとっても、思いがけない発見であった。 では太郎は中立国にあって、いかに時局を認識していたか?いくつか重要と思われるものを、筆者が辞書を片手に訳してみると、以下のようだ。 代理公使になって間もない一九四二年の五月十三日、東京の東郷茂徳(とうごうしげのり)外相に宛て 「独ソ戦に関する中立国のある観察者の結論」という題名で、ソ連軍の強さを訴えた。 「ドイツ軍の春期大攻勢は、四月の第一週から五月の間に始まると噂されていた。 それが未だ始まらないのは天候以外に、以下の理由によるものとされている。 (一) (ドイツ軍の)兵員と物資の補給がまだ十分ではない。 (二) 輸送が計画どおりに進まない。 (三) 昨冬に続いてソ連内の戦線が、確定ていない。 (四) 国防軍とナチ党の間で、合意がとれていない。 しかしながら我々をもっとも落胆させる事は、ここスイスでは多くの人が、対ソ大攻勢が今年はなく、来年に延期されると考えていることである。小官の考えでは、ドイツはその準備をほとんど終えており、攻勢は近い将来に、間違いなく実行に移されるであろう。しかしその重点の置き方について (一)レニングラード、モスクワから南に至る全戦線で攻勢をかける (二) 北ではレニングラードとモスクワを迂回し、南でコーカサス、ペルシャ湾に進出する。 の二つの見方がある。後者はドイツにとって、非常に危険を含んだ作戦である。よって攻勢は昨年同様、全戦線で行われると考えられる。 もしドイツが今回の攻撃でも、ソ連を完璧に倒すことが出来ずに、再び冬を迎えるとすれば、それは敗北と受け取られるであろう。しかしながら今、対ソ攻撃の結果を予想する事は性急であるので、自分としてもこれ以上の発言は控える。 冬季にドイツとその占領国は、甚大な損失をこうむった。他方連合国はその間に、多大な兵力と物資をソ連に送り込んだ。よってソ連を倒すのは、ドイツにとってもはや容易な事ではない。ましてソ連はドイツの攻勢に、手をこまねいているわけではない。 よってソ連の力を見くびることは出来ないし、百万以上の新兵が、目下ウクライナ西方で訓練されているという。以上のことを考慮するなら、ドイツは優勢を保てるかもしれないが、ソ連を打ち負かす事は出来ないであろう」 これはドイツの大島浩(おおしまひろし)大使の報告とは全く異なる内容であった。大島はヒトラー.ゲッペルスに続いて、第三のナチス党員とも揶揄されるほどに、ドイツに心酔している人間である。そして欧州各国に駐在する大公使の総元締めとして日本政府、枢軸国それぞれに、絶大な影響力を誇っていた。 かれは独ソ開戦後一貫して「短期間でドイツの勝利に終わる」という、ドイツの公式の説明をことさら検証する事なしに、本国に報告し続けている。 独ソ開戦後一年も経たないこの時期、日本軍はシンガポール、香港を落としたりと快進撃を続けている。従って本国でも指導者層は、ほとんど例外無しに、まだ日独の勝利を確信していた。そこに冷水を浴びせるような、太郎の情報であった。 さらには電報タイトルによれば「ある観察者」が、太郎に独ソ戦の情報を提供したとなっている。この提供者は亡命ドイツ人で、後にスイス在留邦人に和平を勧告する、フリードリッヒ.ハック博士ではないかと筆者は考えるが、確証はない。 次いで独ソ戦が始まって一年になろうとする同六月十三日、代理公使は独ソ、独英間の和平の見通しを語っている。 「英独の和平の可能性は、昨年のヘスの英国飛行事件で実際上消滅した。しかし以降もそのような企てがあり、噂が絶えないという事実は、和平を希望する声が、依然英独双方に強い証であろう。我々はこれからもこうした動きの背後にあるものを、しっかり観察していく予定である。 しかしこの両国の和平問題は、もう真剣に取り上げられる事はないであろう。新しい英米ソの協定が、(各々の対独単独講和を禁じているのでー筆者)将来のこうした努力を、封じ込めてしまうからである。かくしてヨーロッパは、最後の最後まで戦うことになると思われる」 最後まで戦い抜くと言う見通しは、太郎の予想であろう。戦争にはサイドストーリーとして、仲介者を通じての和平交渉がつき物である。ドイツは欧州大陸の西側で、ほぼその領土的野心を達成したため、英国との単独和平、対ソ戦への専念は選択肢として有り得た。しかしこれは英国と戦っている日本にとっては避けなければならない事である。 他方独ソ間の和平は、ソ連とは中立状態の日本にとっては、理想的な展開である。 太郎はもう連合国とドイツの単独和平は有り得ないという見解を持ち、欧州の戦争はどちらかの陣営が破滅するまで続くと不吉な予想を立てた。日本政府には耳の痛い情報であったが、これも間違えていない。 九月に入ると 「当地に住む責任ある英国人が、ローザンヌ.ギャゼット紙のレポーターに語ったところによると、英国は次の上陸地点としてアフリカのダカールを注視している。 また最近ルーマニアから、当地に来た人物から入手した情報によれば、同国では輸送力の不足から、大量の油の備蓄が、国内の油田に置かれたままになっている。 そして同国政府筋は、ドイツの勝利に疑問を抱き始めている。一方ではかれらは(自分らの頭越しのー筆者)和平交渉の話し合いが始まるのを恐れている」と、枢軸同盟に半ば強制的に加盟させられたバルカン諸国が、早くもぐらつきはじめたことを報告する。太郎の報告は時を追って先鋭なものになってきた。 スイスは中立国であったため、ベルリンの大使館よりは、連合国に関しておよび戦争の経過について、はるかに客観的な情報が入手できた。それに日頃から使っている非公式筋からの情報を加味して、東京に報告した徳永代理公使であった。 太郎は日本を経つときから、反枢軸的考えをしていたのか、それともスイスに入ってからそうなったのかは判らない。 しかしながら欧州の大公使の頭を自認していた大島大使には、自分の見解と違う情報をスイスから流す太郎が、面白くない存在と映った。 そのため赴任後一年しか経たないにもかかわらず、突然ドイツ転勤を言い渡された。最低でも二年は一カ国に勤務するのが、慣例である。革新派もしくは枢軸派と呼ばれる外交官の多いドイツに早く連れて来て、考えを改めさせようという魂胆が明白であった。 <阪本公使の着任> 太郎が代理公使を務め始めて半年後、十一月に入ると、後任の阪本瑞男(さかもとたまお)公使がスイスにやって来た。阪本は健康上の理由で、その年の五月から軽井沢で静養中であったが、八月八日スイス公使の辞令が正式に発令された。そして戦争中で日欧間の交通路が途絶しているにもかかわらず、日本から赴任して来た。それが出来たのは、以下のような経緯であった。 開戦により敵味方となった日本と英国は、自国内に取り残された相手国の外交官、民間人を抑留した。半年ほどして、国際赤十字の仲介で、こうした抑留者の相互交換が決まった。国際赤十字の本部はジュネーブにあったので、太郎も何度か細部の調整を行った。 双方が船を用意した。そして日本に取り残された英国人を乗せた鎌倉丸が、横浜港を出航したのは一九四二年八月十日であった。船体に赤十字のマークをはっきり描いたこの船は、航行中の安全を、連合国側から保証されている。そして次の寄港地神戸からは、交換を監視する利益代表国スイスの外交官のほかに、欧州に赴任する邦人外交官も乗り込んだ。勿論英国了解のもとである。 その一人が太郎の後任となる元外務省欧亜局長の阪本で、もう一人が元企画院書記官の小野孝太郎であった。小野はポルトガル一等書記官の辞令を受けていた。 アフリカ東岸のモザンビークの港町ロレンソ.マルケス(現マプート)が、日英双方の抑留者の交換地であった。アジアで抑留されていた外交官を加えて、合計七名となった日本人外交官は、そこで中立国ポルトガルの船に乗り換えた。かれらの乗船した船は、アフリカ南端を通り、途中敵国英国領の港にも寄港した。 十月二十六日、リスボンに着くと阪本は直ちに、赴任地であるスイスへと向かう。日本を発ってから三ヶ月弱、ようやくベルンに到着することが出来た。徳永夫妻とは反対周りの、それに優るとも劣らない大旅行であった。 徳永は着任した阪本に、引継ぎとしてスイスでの一般的見方を中心に、欧州戦争の厳しい見通しを述べた。すると職業外交官である阪本は、太郎の説明に対し、すぐさま理解を示したようだ。 到着後間もない十一月十日、ベルリンで在欧大公使会議が開催され、阪本もスイスの代表として参加する。全欧州に及ぶ大規模な大公使の集まりは、一年半前に松岡洋右(まつおかようすけ)外相がベルリンに来た時以来のことである。 議長役の大島大使は開催に先立ち 「独ソ戦況も独逸側の有利に展開し、今ひと押しというところなれば、この際日本は、シベリアに兵を進めて、東よりソ連を攻撃すれば、ソ連は二正面作戦に耐えられず、ついには屈服するであろう。従ってわれわれはここで会した機会に、本国政府に対しこの主旨の意見を具申すべきである」と発言し、ドイツ軍援護ために、日本のシベリア攻撃を提案した。 さすがに集まった大公使のうち、大島に賛意を表したのは須磨弥吉朗スペイン公使だけで、本国への打電内容は、後に紹介するように、これよりかなり穏やかなものになった。 阪本は中立国で収集したばかりの一般的見解と、ここドイツに駐在する自国の外交官の考え間の、溝の深さに愕然とするものがあったであろう。 実は阪本にとってベルリンは、一年半ぶりの訪問であった。外務省在籍中に首席随員として、独ソ戦開始直前に訪独した松岡外相に付き添っている。今回阪本公使は時間を見つけ、久し振りにドイツ外務省のワイゼッカー次官と話し合う。次官は前スイス駐在公使でもあった。念の為事前に大島大使の了解を取った。職業外交官で、成り上がったナチ党員とは一線を画す次官は阪本に対し、腹を割っていろいろ語る。そして意外にも 「対ソ戦はドイツにとって、大きな負担となっている。われわれはソ連と、何等かの調整をしなければならないだろう」と話し合いによる平和を示唆した。 十一月十四日、スイスに戻った阪本は、早速この情報を東京に送る。これは先にも述べた「意思に反して始まった独ソ戦を、自らの手によって調停し、枢軸の力を英米に結集させる」と願う日本の政策決定者には、まさに渡りに船の情報であった。 しかしドイツの外務次官はそう考えても、絶対権力を握るヒトラー総統は違う。またソ連にしても、米英と単独不講和の条約を結んでいるから、それは容易いことではない。独ソ和平はないという大島大使、そして太郎の分析は、結果として正しかったといえる。 ただしこの阪本の情報には、傍受していたアメリカ側が注目した。なぜならワイゼッカー次官の発言は、アメリカの捉える限りでは、ドイツ政府高官として、初めて「独ソの話し合いによる和平」に言及したからである。 <欧州情勢の分析> 阪本電と同じ十一月十四日、大島は先の全欧大公使会議の内容を東京に報告した。総括として 「ソ連はもう、大規模なドイツの攻勢に耐えられる力はないであろう。来年にはドイツはコーカサス地方を手に入れ、ソ連を外部から遮断する。そしてさらに準備が整えば、ドイツは英国とアメリカに集中するであろう」と、日本軍によるシベリア攻撃の進言は取り下げたもの、欧州情勢について全く楽観的な見通しであった。 しかしこうしたドイツ寄りの情勢判断は、もう日本でもまともに受け取られなかった。十一月二十八日、谷正之(たにまさのり)外相の名で 「貴官の報告では、ドイツは長期戦の準備は万全とのことである。では石油の備蓄はどのくらいなのか具体的に報告せよ。また戦いの続いているスターリングラードでは、なぜいつまで経ってもドイツは勝利出来ないのか?実際のところ、ドイツは長期戦の準備など整ってはいないのではないか?」と、大島の情報を皮肉っぽく聞き返した。 太郎、阪本がそれまでに送った中立国情報が、外務省をして、大島の報告に疑問を抱かせる一因となったことは疑いない。 そうした事情から「大島情報だけではよく分からない」と外務省、陸軍、海軍の中堅からなる遣欧連絡使節団の派遣が決まった。これは戦時中を通じて唯一の、独伊への日本からの連絡使であった。 また大島大使は、十二月十一日 「現状、独ソ和平はまったく有り得ない話である。ソ連はドイツの和平への条件であるコーカサスとウクライナの割譲、軍備の制限を受け入れるはずがない。ワイゼッカー外務次官も両国の和平はないと断言している」と、先の独ソ和平に関する阪本情報を直接否定した。 日本から阪本電報の内容の真偽を訊ねられた大島は、慌てふためき、すぐさまワイゼッカー次官に「わが国駐スイス公使の語るのは本当か?」と問いただしたと思われる。それに対し次官は、悪びれることなくナチスの公式見解を述べた。さもなければ生命の危険があった。かれはまさか旧知の阪本が、本国に報告するとは、予想していなかったのであろう。 阪本は以降も、積極的に真の欧州情勢の把握に努めた。先のベルリン訪問に続いて十一月二十四日、今度はもう一つの同盟国イタリアを訪問し、堀切善兵衛(ほりきりよしべい)から話を聞く。 年が変わった一九四三年一月十四日、阪本は、自身で見聞したばかりのイタリア情勢や、ベルンを中心とする最新世論を詳細に東京に伝える。この時太郎はドイツ転任が決まっていたものの、まだスイスにいる。二人で作成した報告といえよう。 「A.今年に入って欧州戦争は、電撃戦から大規模な消耗戦に変質したというのが、当地での共通した認識である。 B.連合国のチュネジア攻撃は期待通りには進んでいない。そして連合軍は目下枢軸の激しい反撃にあっている。ロンメル将軍はアフリカ軍団を計画どおりに撤退させたので、連合国は決定的打撃を与える事は出来なかった。 C.当初イタリアは北アフリカへの連合国の上陸と空襲で、激しく狼狽した。 しかしその後空爆が完全に止ったため、かれらは再び落ち着いた。イタリアは目下、フランスの一部の占領で、実質満足している。 D.チアノ伯伊外相がベルリンを訪問した時、ヒトラーは"東部戦線は全く心配ない"と語った。ソ連は、反攻で随分進出したと主張するが、多くの人は、その攻撃を枢軸側は持ちこたえることが出来ると信じている。 ベルンの反枢軸的新聞ですら、このソ連の攻勢をもって「決定的勝利」と呼ぶのは、間違いであると書いている。 E.独伊は日本が将来インドを攻撃するのを期待しているのは明らかである。もしくは少なくとも海軍艦艇を西インド洋に配備させる事だけでも良い。これは連合国の常に主張"世界の大部分の人々は、日本はすでに敗北の道を歩んでいると考えている"に対抗するためである。 こうした状況であるから、日本の今国会での外務大臣と首相の演説は、非常に重要な意味を持つ」 阪本の電報はさらに続く。 「A.ダルラン殺害後のフランスの政治的、軍事的混乱は改善の兆しがない。親独フランス政権の地位は徐々に難しくなっている。同政権の命はカウントダウンに入ったなどとも言われている。フランス人はもう何が起こっても、覚悟が出来ている。 B.北アフリカに関しては、間もなくドゴールとジロー両将軍が会談する模様である。どう事態が変化するかは、だれも推測出来ない。しかしながら二人の間には、調整のつかないほどの、大きな見解の相違があると言われている。 フランスと北アフリカの混乱のほかにも、幾つかの地域紛争が発生している。フランスとイタリア、ハンガリーとルーマニアなどである。さらに事態を複雑にする事に、占領地の人々は、ドイツ人を毛嫌いしている。この憎しみが枢軸側の弱みである。 アメリカは戦線での成果を、期待するほどにはあげていないが、宣伝活動においてはドイツより積極的である。 アメリカが語る戦後世界像は、非常に重みがある。しかしそれは戦争遂行のための手段、つまり宣伝にすぎず、終戦時に実際に起こる事とは関係ない」 かなり正確な時局認識である。ドイツ軍の得意の電撃戦がもはや通用しなくなったこと、占領地でドイツ軍が嫌われていることも、はっきり報告した。 しかしながら日本の外務省は、こうした情報を入手しながら、なかなか有効な手段をとらなかった。それにはいろいろな理由があげられるが、一番は軍部に正面切ってものを言えなかったことである。せいぜいやったのは、ドイツの不利を伝える電報を、大島大使にこれ見よがしに、転送したくらいであった。 翌年一月末月、独ソ戦の天王山、といわれたボルガ河沿いの町スターリングラードの攻防戦で、ドイツ軍が完敗を喫する。 パウルス将軍率いるドイツ第六軍はソ連に全面降伏し、九万人が捕虜となった。第六軍は四ヶ月前には、三十万の兵力を擁していた。その時までに失われた人命、兵器も膨大であった。 ドイツもこの事実は隠し切れず、公式に退却を認めた。この敗北が戦局に与えた影響は、重大であった。ドイツはここでの損害を、その後、遂に回復することは出来なかった。 <ドイツは負ける> 阪本はこの頃、立て続けに悲観的な報告を送る。その直接的な動機は、先のスターリングラードでのドイツ軍の敗退であろう。同月三日 「ソ連の猛反撃を受けての状況は、ドイツとイタリアで異なる。後者では目立った変化はないが、ドイツに対する見込みは、ここスイスでも非常に暗い。ドイツに駐在し、こちらを訪れる多くの邦人は、以下のように報告している A.ドイツの生産力と軍事力はすでに限界に達した。 B.国民のヒトラー、ナチスへの信頼は完全に失墜した。 C.かれらは戦争の推移を、絶望的気持ちで見守っている。ドイツの崩壊は時間の問題である。 ここに紹介した"ドイツからの邦人の語ること"が、事実であるか否かは、確かに議論の余地はある。またベルリンの大使館が東京に報告している内容と、すいぶん異なることも認識している。 しかしながらこの情報を伝えることが、本官の義務であると信ずる次第です」と、自らの危険も承知で、ドイツの崩壊を予想する報告を送った。どのような邦人より一年以上早い、ドイツ敗北の予測であった。阪本の電報の調子は、このように悲観の色を増す一方であった。 今日、当時海外からは枢軸優勢ばかりの知らせしか届かなかったと一般的にいわれているが、これは修正する必要がある。 阪本らにドイツの近い敗北を語ったという「ドイツからの邦人」のひとりは、朝日新聞の笠信太郎(りゅうしんたろう)であることは間違いない。他には先にも紹介した同じく朝日のベルリン特派員で、東部戦線に従軍してきたばかりの守山義雄、(もりやまよしお)、さらには横浜正金銀行の北村孝治郎(きたむらこうじろう)などがあげられる。かれらは全員、この頃スイスを訪問しているうえ、折り紙付きの反枢軸的邦人であった。 戦時中のスイスは、ドイツ語圏で唯一枢軸陣営に属さない国として、ドイツでは禁止された演劇なども上演されていた。邦人社会も同様で、ベルンはかなり自由に時局について語れる場となった。 さてベルリンの反枢軸思想者の筆頭である朝日の笠は、一九四一年一月、ドイツに着任している。かれはすでに日本において、進歩的思想から、軍部に睨まれていた。同社主筆の緒方竹虎(おがたたけとら)は、そんな笠を欧州に派遣させることで、逮捕から免れさせたのであった。 しかしベルリンにはすでに、守山ら優秀な特派員がおり、日々の仕事に追われることもない。そこで笠は欧州情勢研究のためと称して、各国を訪問し、スイスも訪れた。 笠の死後に出版された「回想 笠信太郎」には、太郎自身が「笠さん、もうし」というタイトルの短文を寄せている。これは下枝が知る限りにおいても、太郎自身が書いた唯一の、欧州体験記である。 「一九四一年の暮れに、私は東京からベルンの公使館に着任した。笠さんを識ったのは翌年で、当時ベルリン滞在中の笠さんは情報集めと息抜きのため、時々スイスに来られた。同じ福岡県の出身だっだということで、気がおけないと思われたことと、家内をつれて行っていたので、日本食に似たものを食べられるというわけか、スイスにお出での度毎に拙宅に立寄られた」 スイス側の記録から、一九四三年一月から四月まで、笠が同国を訪問していることが分かっている。中立違反を恐れるスイスは、特に報道関係者の入国には厳しかった。活字にされる内容を恐れたからだ。そのために笠は、ジャーナリストとしてではなく「特別任務を帯びた外交官」の肩書きで入国した。 この時、太郎はドイツに転出前で、後任の阪本も着任している。太郎は回想の中では自宅での日本食のことのみ書いているが、三人は当然、欧州情勢について語り合ったはずだ。 そうした内容が先に紹介した三月三日付けのマジック電報となり、 「ドイツの崩壊は時間の問題」という言葉までが、出るようになったのである。戦後になって「自分は反枢軸主義者であった」と言う外交官は数多くいたが、三人は当時から、確かにそういう発言をしたことが史料から確認できる。 この電報を送った直後の九日、阪本はベルリンを訪問する。出張の目的は不明だが、先のような大公使全体での会議ではなく、阪本一人でのベルリン訪問であった。スイスからの電報が原因で、大島に呼び出されたのではないだろうか?そして大島と配下の枢軸外交官から「国賊!」と厳しく非難された。 良き話し相手であった太郎ももういない。ベルリンの敷居は高くなった。結局これが最後のベルリン訪問となる。そしてそれからの阪本の東京への報告内容は、それからはトーンダウンする。 一方大島大使と異なる時局認識の笠もベルリンに居辛くなってくる。その年の秋、日本の勝利を未だ確信している、素朴な日本人留学生に向かって「日本は負けるね」と、相変わらず、危険な発言を繰り返す。そしてその直後、スイスに移り住んだ。 「ドイツの将来はない。しかし日本はしばらく戦いを続けるであろう。そんな日本を最後まで見届けるには、中立国にいる必要がある」と考えた。 スイスでも朝日新聞の仕事は専らチューリッヒの田口二郎に任せ、自分はベルン郊外のリーベフェルトに住んだ。笠はそこでは邦人社会とはあまり接触せずに、付き合いは公使位で限った。 また正金銀行の北村もその頃、笠を追い掛けるように、スイスのバーゼルにある国際決済銀行に、理事としての職場を見つけた。スイスは反枢軸邦人の避難所の色彩を帯びてくる。 |