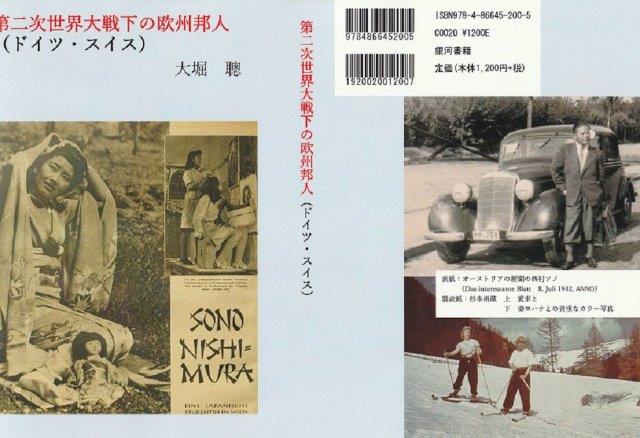

| 【お知らせ】 『徳永太郎・下枝』は書籍化されました。『第二次世界大戦下の欧州邦人(ドイツ・スイス)』に収録。こちらからお求めになれます。  <ドイツへ転勤> 太郎のドイツ転勤が発令されたのは、一九四二年十二月五日のことであった。後任には永田大二郎が、ソ連の通過ビザを使って日本から来た。永田も数少ない戦時下の渡欧者の一人である。 夫妻が複雑な気持ちでドイツに入ったのは、翌年三月一日である。まさにその年の初頭から、連合軍は首都ベルリンへの空襲を、およそ二年ぶりに再開させていた。 敵機の来襲を防げないことで、ドイツ空軍の弱体化は明白であった。またスターリングラードの攻防戦もソ連の勝利で終わっている。よって徳永夫妻が足を踏み入れた時、東西どちらを向いても、ドイツは守勢にまわっていた。 二人は、半年ほど前に帰国した西郷従吾中佐の住んでいたアパートに入った。蛇足ながら先の住人は、西郷隆盛の家系の軍人であるが、スマートな人であったという。 到着した晩、ティアガルテンの大使館では、二人の歓迎会が開かれた。ちょうどその最中に、空襲警報が鳴り響き、全員地下壕に逃げ込んだ。 徳永夫妻にとっての最初の空襲は、ベルリンに勤務する人すらも、未だ経験したないような大規模なものであった。ようやく敵機が去り、会場に戻ると 「実は、徳永さんの家も被害を受けました」と伝えられた。行って見ると家は倒壊し、スイスからの荷物もほとんどが、早くも使い物にはならなくなっていた。 「大使館の近くに住め。日本大使館にまでは敵も爆弾を落とすまい」 という大島大使の力強い言葉で二人は今度、大使館からひと区画離れただけの、ブダペスト通りにアパートを借りた。 大島大使はドイツから、日本をぐいぐいとナチスとの提携に引っ張っていった、親独派の代表である。太郎が挨拶に行くなり 「徳永、お前は思想が反枢軸だから、ここでは領事業務をやれ」と言い放った。 ベルリンでの太郎は、キャリア組であるにもかかわらず、日独枢軸外交という表舞台には立たずに、領事業務つまり在留邦人の面倒を見る、やや地味な仕事を担当する事になった。 ところが下枝によれば、このベルリンでの職務を、太郎は喜んだという。自分とは異なる意見が大勢を占める大使館の中で、政治的発言をする必要がなくなったからだ。 館内で大使に最も近い発言をしていたのは牛場、内藤両書記官であった。二人はナチスに共鳴した、いわゆる革新派外交官の代表格ともいえる人物である。反枢軸的な人間とみなすと、各国の公使であろうと誰であろうと、大声で痛罵した。阪本も最近の出張時に、やられたようだ。太郎はかれらと一緒の場では、いつも腕を組み、黙って話を聞くだけであった。 戦後徳永はチェコスロバキア大使で定年を迎えるが、一方牛場はアメリカ大使、内田はドイツ大使と重責を担う。 「政治家と違って外交官は、戦争中の行動の責任を取らされないのが不思議です」と下枝は遠慮がちに語る。戦後のレセプションでも、居合わせた外国の外交官夫人から 「かれらはナチでしょ」と、非難めいて言われた事があったという。 すでに述べたようにベルリンにおいて太郎は、仕事面では最初から大使に評価されなかった。しかし大島は私的な場では、若い徳永夫妻を、可愛がってくれた。ドイツ大使は政治思想を別にすれば、部下の面倒見がよく、さばさばと誰もを魅了する人柄であった。 徳永が転入した一ヶ月後の四月には、岡本清福(おかもときよとみ)陸軍少将を団長とする連絡使が日本から到着する。先にも触れたが一行は 「大島大使の報告では実情が分からない」とソ連から特別の通過査証を得て、ベルリンにやって来た。 かれらは三ヶ月にわたって調査をし、スイス時代の太郎同様、同盟国の劣勢を確信した。しかしここでも大島大使は、そうした情報を東京へ発電することを認めなかった。その結果、連絡使の報告書は骨抜きとなり「ミイラ取りがミイラになった」と、東京で揶揄される始末であった。 以降は書籍でお楽しみください。こちらに収録されています。 <就食会(しゅうしょくかい)> 徳永夫妻が引っ越してくるや否や、そのアパートは、若い外交官らが常に出入する所となった。ベルリン邦人社会もスイス同様、完全な男社会である。よって若くて子供もない徳永夫妻が移り住んでくると、下枝の作る日本食目当てに、多くの独身男性が、アパートに立ち寄ったのである。 下枝はかれらのことを「私の台所を目的としたお客」と表現する。食に有り付くをもじって「就食会(しゅうしょくかい)」と誰かが名付けた。集まる若い外交官が一番喜んだ料理はと聞くと、意外にもカレーライスとの答えが返ってきた。北イタリアから日本米に似たものが取り寄せられていた。カレーのルーさえあれば故郷の味を出すことは可能だったのであろう。 この下枝の台所について、二つの記録が残されている。まずはすでに引用した桑木の書からである。 「(五月四日、ベルリンの)大使館へ行ったらスイスの代理公使だった徳永太郎書記官が転任してこられて、他の知り合いの方々もみな健在だった。そして翌日ブダペスト街の徳永さんの新居に、西村書記官と招かれ、徳永夫人の手料理の昼食に与ったが、旧制高校の同窓会みたいだった」 大使館に勤務した藤山楢一(ふじやまならいち)官補の「一青年外交官の太平洋戦争」にも次の個所がある。 「当時のベルリンには"あけぼの"など日本料理の店が一、二軒あったが、日本料理とは程遠く、うまいとは言えなかった。小さな中国料理屋の方がまだましと言えた。  日本食レストラン「あけぼの」 戦前は味は良かったようだ。 とはいっても、どうしても米の飯を食べたくなる時がある。そんな時、私たち若手の独身者は、総領事.徳永太郎氏のブダぺスター.シュトラーセの私邸に押しかけるのだった。夫人の手料理は、日本料理屋とはくらべものにならないほどおいしく、私たち独り者にとって何ものにもかえがたい味であった」と食べ物の思い出は、独身者の脳裏には、後々まで深く刻み込まれることになる。 朝日新聞の笠信太郎もこの就食会のメンバーであった。先にも紹介した「回想 笠信太郎」の中で太郎は 「四十三年はじめ、スターリングラードが陥落し、ベルリンの空襲が激しくなる頃、私はベルリンに転任になった。当時ベルリンには九大の古森医博と満鉄の西畑さんがおられ、二人とも修猷館の出身、笠さんの後輩で、三人は仲良くしておられた。 この三人組の中に私も入れられ、時どき拙宅に集まり、食事を一緒にし、酒を酌みながら笠さんの話を聞いた。古森さんと西畑さんは笠さんに呼びかけるのに"笠さん、もうし"と言っていたのが印象的に私の耳に残っている」と、笠がベルリンに駐在していたときのことを、書き記している。 <空襲> 徳永夫妻がドイツ入りした頃から、連合国の空襲は激しさを増してきた。幸いドイツが威信をかけて建てた日本大使館に備わる防空壕は、一メートルの厚さのコンクリートに覆われており、直撃弾を受けても大丈夫といわれていた。 七月の末には、北ドイツの港湾都市ハンブルクに対する大規模な空襲があった。死者は三万人ともいわれた。その恐るべき大きな被害に関する噂が、たちまちベルリンの邦人の間にも広まった。 かれらの不安に追い打ちをかけるように、七月三十一日の夜から八月一日の朝にかけて、ベルリン市の全家庭には、ゲッペルス宣伝相の名前のビラがこっそり配布された。婦女子の市内からの避難勧告であった。 同盟通信社ベルリン支局長の江尻進は、友人に向かって叫んだ。 「(大空襲は)ベルリンにも近いうちにきっと来る。間違いない。絶対だ!君たちもすぐ避難先を探せ。近郊列車の終点くらいでは危ない。うんと遠い所に行くんだ」 邦人は、不安にかられ、疎開先を会社別に探すようになった。それでも夏の間は、江尻の予想した大空襲はなかった。九月八日には、イタリアではムッソリーニが失脚し、戦線を離脱する。 そして例年よりも早く冬が訪れた十一月二十二日の夜、首都は濃い霧に覆われた。市民は誰もが 「今夜、空襲はない」と安心した。飛行機の飛来には不適当な、視界の悪い天候であったからである。しかしかれらは大挙してやって来た。 この夜の空襲がベルリン市に与えた被害は、戦争中を通して最大であった。四十五万人の市民が家屋を失った。三百名ほどの邦人も三分の一が焼け出され、満州重工業の浅井一彦は、大腿部骨折を負った。 大島の予言にもかかわらず、爆弾は日本大使館にも降り落ちた。直撃弾は一つだけであった。直後に調査した専門家は、建物は当分使えないと判断した。屋台骨に被害が及んでいたのだ。第三帝国様式といわれ、威風を誇った建物も、連合国の爆弾の前にはあっけなかった。 その夜、空襲警報が鳴ると徳永夫妻は、いつものように日本大使館まで歩いて来て、地下壕に逃げ込んだ。二キロの道のりを数時間かけて夜明け頃、ようやくたどり着いた同胞もいた。火災によって行く手を遮られたからだ。 敵機が去り、防空壕を出て朝を迎えるが、水道は破壊されて水が出ない。下枝はドイツ人秘書たちに教えられるまま、植木鉢などに溜めてあった水をすくい、顔を洗った。 また徳永夫妻の新しいアパートも被害を受け、家財道具はほとんど消失した。昨夜、下枝は警報が鳴り避難する時、「結婚のお祝いに」と、両親からもらった真珠のネックレスを、とっさにハンドバッグに投げ込んだ。これが唯一残る、日本からの持ち物になってしまった。 <疎開> このころ領事部の太郎に新たな仕事が回ってきた。大使館の使用が出来なくなった時に備え、館員とその家族を収容する避難所を見つける事であった。 ドイツ外務省が太郎に紹介したのは、ベルリン北方八十キロのボイツェンブルクの古城であった。冒頭に述べた辺鄙な村の城である。太郎はさっそく出かけて行き、城の約半分を借り切ることに成功した。 そこに先のベルリン最大の空襲があった。早速夫妻は後から来る館員の受け入れ準備にあたることになる。日本では朝日新聞は空襲直後に 「帝国大使館は被害なし」と報じたものの、十一月二十九日になって 「大使館の一部は、万全を期するために、安全地帯に移動する予定と伝えられる」と巧みに訂正した。こうして館員のボイツェンブルクへの疎開が始まった。 ベルリンからは太郎に宛て 「きょうは幾人、そちらに向かう」と連絡がはいる。下枝はすぐさま、かれら用の寝具の手配に奔走した。使用できるベッドの数は限られている。蒲団代わりのわらを集める事が、精いっぱいであったという。 下枝にとって意外な事は松島鹿雄、佐久間信の両参事官が不要不急の避難組として、早々と城に来たことであった。組織の上では二人は大使を直接補佐すべき立場にあった。しかし大島は絶えず、内田一等書記官を筆頭とする枢軸思想の強い若手を重用しており「これを機会に」と参事官らを早々と疎開地に追い出した。 同年末、大島大使は先の空襲の状況を、東京に報告している。マジックサマリーによれば 「ドイツの外務省の建物も破壊された。もし事務所が当分使えなければ、かれらはシレジア地方に移る予定である。我々もその際には同行を求められている。 日本大使館の応急修理は完了、十二月二十日には主なる館員は、ボイツェンブルクから戻った。しかし四名と暗号機は再度の疎開に備えて残してある」とあり、太郎はこの四名の内の一人であった。 また藤山官補は村の様子を、先述の著書に書いている。 「疎開先の一つに、ベルリン北方八十キロにあるボイツェンベルグ城があった。館員と家族を運ぶ運転手役として私もこの城で二、三日過ごした事がある。 城主はドイツの名家、フォン.アルニム伯爵で、時折乗馬を楽しむ伯爵の姿を見かけたが、いかにも欧州の貴族といった態の、威風堂々たる姿であった。 この二、三日の滞在に私は頼まれて、大使夫人やヴァイオリニストの諏訪根自子嬢たちに、英語のレッスンを引き受けた。(後略)」 藤山の記述に出て来る城主の息子、アルニム伯(ジュニア)は今、城の近郊に住んでいる。歩くの時に足を引きずるのは、下枝の書くように義足だからであろう。筆者に 「徳永太郎氏については良く覚えているよ。疎開者にはナチ的な考えの外交官が多かったが、かれは珍しく西洋的、自由主義的考えを持っていた」と懐かしげに語った。 アルニム伯がこう証言することで、太郎が反枢軸的思想の持ち主であったことが、下枝の話以外にも裏付けられる。次いで邦人の様子を尋ねると 「日本人の部屋からは、禁止のはずのBBC放送が連夜聞こえてきたね。それを戒める声が、別の部屋から聞こえる事もあったよ。 日本人外交官は本当にブリッジが好きで、自分も交じって遊んだ事を覚えている」と答えた。伯は当時十五、六才のはずである。今も残る唯一の思い出の品として、参事官からもらったという大きな花瓶を、居間に飾っている。  アルニム伯と花瓶 筆者撮影 <すわねじさん> ボイツェンベルグでの写真も下枝は保存している。まず大島大使夫人、バイオリニストの諏訪根自子(すわねじこ)と並んで三人で撮ったものである。城につながる池と、周囲の木々の寒々しい彼女らの背景は、筆者が訪れた今日と驚くほど変わらない。 諏訪は当時二十五、六才、戦前には「天才バイオリン少女」とも呼ばれた可憐な女性である。下枝は「すわねじさん」と呼ぶ。彼女はもともとパリを拠点に活動していたものの、この頃にはベルリンに滞在することが多くなっていた。戦争で日本からの仕送りも途絶え、大島大使の経済的庇護が、必要になったからである。 ベルリン大使館には、精鋭の官補が十名あまりいた。その中の一人あった大賀小四郎(おおがこしろう)と恋愛感情を覚えたすわねじさんは戦後、結婚する。すると下枝ら女性たちは、そうした幾多の官補の中から、彼女がなぜ大賀を選んだのかをいぶかしがった。 実際これら官補の内幾人かは、戦後外務省のポストを上り続け、大国の大使を務める。一方大賀は決して器量が良い方ではなく、キャリア組でもない。そして決定的なことは、単身赴任ではあるが、日本に妻子を残していたからだ。 大賀は当時、すわねじさんの音楽のよき理解者で、ドイツ語はピカ一であったという。大島大使に見込まれ、プロトコール(秘書)を務めたほどであった。おそらくそんな芸術肌の大賀に、彼女は惚れたのであろう。 下枝の「すわねじさん」に対する印象は、あまり良くない。どこか冷たい人であるいう。そして次の話を語ってくれた。 毎年外務省では、その年に物故した外交官の追悼会が行われる。戦後のある年、徳永夫婦が参加すると、会場には彼女がいた。夫を亡くした年であった。共に疎開生活を送った仲である。下枝は近寄りお悔やみの挨拶をしたが、まるで誰だか分からない、といった仕種であった。 別の一枚の写真には、城の壁を背景に、女性四人が写っている。夏目本子、夏目夫人、鯨井夫人と下枝と注釈がある。数少ない駐ドイツ外交官夫人とその娘である。寒く曇天が常の欧州の冬であるが、その日は気候も穏やかだったようだ。セーター姿の女性たちの表情が、明るいのが印象的である。 <ベルリン総領事> 連合国の攻撃を受けた大使館は、一度は修復したものの、翌一九四四年一月末の大空襲で、また痛めつけられた。それでもその後しばらくすると、太郎とスイス時代からの同僚である真田電信官もベルリンに呼び戻され、ボイツェンブルクを引き払う。下枝の表現ではその際真田は、重い通信機を担いで首都に向った。 太郎は応急修理のなった大使館の地下壕で、再び領事業務についた。他国の大使館はほとんどが、疎開したままであった。しかし大島大使は、重要同盟国の大使館が疎開したままでは、対外的に具合が悪いと判断した。そこで専ら地下壕を使用して、業務を再開することにしたのであった。 ベルリンでは在留邦人の世話を中心とする領事事務の強化の為、大使館から独立した総領事館の開設が、数年前から望まれていた。 当初東京は首を縦に振らない。ところがこの年に入って、人員を増やさない条件で、外務省は開設を認めた。 初代総領事には、二等書記官に昇進していた太郎が任命された。三月四日付であった。 クローネン通りのまだ焼け落ちてない家屋に三部屋を借り、当面そこを領事館とし、大使館の修理がなった後は、館内に移転する予定であった。 四月二十日、太郎は重光葵(しげみつまもる)外相宛てに、四月十二日付けで正式に総領事館を開設した事を報告した。徳永総領事の官舎は、奇跡的に空襲の犠牲になっていない超高級ホテル.アドロンと書き添えた。ただし下枝はこのホテル.アドロンに暮らしたという記憶はない。 一九四四年は、ドイツの敗色が誰の目にも濃く映るようになってきた年である。それを決定付けるかのように六月六日、連合軍は大陸への大反攻の端緒として、フランスのノルマンディー海岸に強行上陸した。 ドイツの先はもう長くはない。総領事としての太郎の最大の関心は、どうやって数百名の在留邦人を、無事日本に帰還させることが出来るかであった。かれらはソ連軍の進出で浮き足立ち、仕事もろくに手につかない様子であった。 幸い日本とソ連は今も中立関係にある。よって邦人はベルリンからバルカン諸国を伝って中立国トルコに出て、そこからソ連領中央アジアを通過すれば、満州へ到達することができた。大島の右腕であった牛場も、前年末にソ連の通過ビザを得てこのルートで帰国している。危険極まりない潜水艦を除くと、唯一の帰国の方法であった。 これに関し六月二十日に、太郎が重光外相に宛て打った電報が、外務省外交史料館に残っている。こうした政治色の少ないものが、史料館には比較的よく残っているようだ。外務省関係の史料の欠落は、火災によるものではなく、自らの手による焼却がほとんどであったのではなかろうかと、筆者は勘ぐってしまう。 「在欧邦人の蘇領集団通過帰朝に関する件 (標題の)件については既に在独大使より稟請の通り、総ゆる観点よりこれが必要なるは申す迄もなく、当館に置いても今後も在留民保護の見地より、是非とも右実現方を切望する次第にして、ソ連邦との交渉に際しては従来の比率主義に依らず、政治的解決方御配慮を煩し度し」 唯一の渡航ルートを使って在留邦人を集団で帰国させるよう、本国に訴えたのであった。しかし戦況の推移と共に立場の強くなったソ連は、太郎の希望する大量の査証発給要望には、もう応じようとはしない。従って東京からの返事も、期待に添えなくて遺憾という内容であった。 ソ連の拒絶で在留邦人は、袋小路のベルリンで、終戦を迎えねばならないことが決定的となった。そして間もなく病に倒れる太郎にとっては、この電報が東京に宛てた、最後の電信であった。 七月二十日、今度は一部の将校による、ヒトラー暗殺計画が起こった。プロイセンの大本営にいたヒトラーの足元に、爆弾が仕掛けられ実際に爆発した。しかし厚いテーブルのお陰で、かれは爆風から、かすり傷程度で逃れる事が出来た。 爆弾に呼応してベルリンでは、反乱軍の兵士によって、いくつかの建物の占拠が行われた。ヒトラーは死ななかったものの、予定されていたクーデターは、実行に移された。 日本大使館のすぐそばでの出来事であったが、館員は誰もそれに気付かなかった。反乱も治まり、同夜のヒトラー自身によるラジオ放送で、一同初めて恐ろしい事件を知ったのであった。話が伝わると館員も、ほとんどがヒトラーの指導力に内心疑問を持ちはじめた。 空気の悪い地下室での連日の業務がたたったのかその頃、太郎は突然高熱に襲われた。診断の結果、肋膜炎であることが分かり、入院生活を送る事になる。 家の見つからない下枝は、夜は大使館の地下室で、空いたソファーを見つけてはごろ寝をし、昼間は太郎を見舞う生活となった。 大使館に勤務するタイピストのドイツ人女性たちが、下枝に気をつかってくれた。彼女らは毎日のように、闇市場でパンや飲み物を工面してきた。下枝はありがたくそれを受取り、病院に運んだのであった。 そうしたドイツ人女性の一人に、大島大使の秘書であったシチンスキー.ランゲ嬢がいる。戦後もボンで、歴代日本大使の秘書を長く務めた彼女とは、五十年以上過ぎた今も、文通を続けているという。病気でしばらく連絡を取らないと、手紙が来て 「すぐ返事をよこしなさい」と書いてある。 病身の夫をかかえ不安な下枝を、大使夫妻も心にかけてくれた。森に覆われたティアガルテン公園への夫妻のお決まりの散歩に、よく「一緒に」と誘ってくれた。 八月下旬、この日も三人は散歩を終え、大使館に戻ってきた。門をくぐり、正面から見る大使館の建物には、下枝の目にもかつての威容はもうなかった。殆どの窓が応急処置の段ボールで覆われ、業務に使用出来るのも、三階建てのうち一階と地下の部分だけであった。 建物から電信官が飛び出してきた。大使をつかまえると、すばやく電報を手渡した。内容は、連合国によるパリ解放を伝えるものであった。目を通すと大使は、読み終えた電報を手の中で丸め 「これでいい。引き付けてパッとやれる」と自分に言い聞かせるようにつぶやいた。居合わせた大島の妻豊子と下枝は、どう答えて良いか分からず、うつむいて「はぁ」と返事するだけであった。 連合軍を引き付けてパッとやるというのは、日頃からドイツが宣伝する、全く苦し紛れの説明であった。大島はそれをそのまま口に出した。この時期、それもこのような私的な場面でも、ドイツ贔屓が抜けきれていなかった。 なおその後判明した事実として、この頃起こった通称「崎村事件」に関し、太郎の名前が登場する。(詳細は次のリンク先へ) 大島家と付き合いのあった婦人から、夫婦が戦後暮らした茅ケ崎の海に近い、松林に囲まれた住まいのあった住所を教えていただいた。彼女は何度か下枝と一緒に訪問したそうだ。 茅ヶ崎市中海岸4-X-X 早速訪ねてみたが、宅地化され、普通の住居が複数建っていた。  写真は国道134号線で右奥の方。 (2018年9月9日追加) <再びスイスへ> 九月に入り少し熱が下がると、太郎は今井実に総領事館の業務を引き継ぎ、再びスイスへ向かうことになった。医師の薦めで、同国のサナトリウムで療養する事が決まったからである。こうして太郎は、同盟国の総領事から、中立国での闘病生活という、自分との戦いに専念することになった。 寝台車の切符を手に入れ、夫妻は夜のベルリンを離れた。翌日午前中にはスイス領に入るはずであった。二度も空襲で焼き出されたため、数個のトランクが、欧州生活三年目の引っ越し荷物の全てであった。 その鉄道は連合軍の重点攻撃目標になっている。下枝は空襲があれば、その都度列車から降りて、自分と太郎の身を守らねばならない、と覚悟していた。 しかし幸いなことに二人の乗った列車は、途中で空襲を受けなかった。順調にスイスに近づいた。ところがどういう訳か、国境の手前の駅で、列車はかれらの乗っていた寝台車両を切り離して、先に行ってしまう。理由は分からない。降り立ったホームで二人は途方に暮れた。すると事情を知った駅長が同情し 「この郵便車が、スイスに行くからお乗りなさい」と言って、ホームに停車中の車両を指し示した。 郵便物の入った袋が、ポツリポツリとまばらに転がる、硬い床に腰を下ろして、二人はスイスに入いることが出来た。 国境のバーゼルで郵便車を下りた。スイス内にあるもののこの駅は,ドイツによって管理されている。税関を通りぬけ、街に出て早速レストランに入ると、豊富なメニューに驚いた。太郎は肺の病で食欲がなかったにもかかわらず、あれもこれもと注文した。案の定、多くの皿が手付かずのまま残ってしまうが、二人のささやかな入国記念パーティーであった。 とりあえずベルンに向かい、トゥーン通りの公使館に顔を出した。トルコから異動してきた鶴岡千仞(つるおかせんじん)二等書記官が、二人を温かく迎えた。懐かしい公使館の応接室でくつろぐ下枝の写真を見ると、表情は明るく、微笑んでいる。 徳永夫妻にとって一年半ぶりのスイスの街は、ドイツの劣勢に反比例するかのように、ずいぶん明るさを取り戻していた。あの悪名高き夜間の照明禁止が、ドイツの影響力の低下から解除されたのも、この九月であった。 しかしこの時、太郎をよく理解してくれた阪本公使は、もうこの世にはいない。太郎が去って以来、ベルンに残った阪本公使は、ベルリンとの不和について一人で相当悩んだようだった。そのせいか一九四四年の正月、肺病にかかった。 気づいたときは、山間地に転地させることも出来ないほど、すでに病状は悪化していた。そこで市郊外の病院に入院することになる。 異国で病に倒れた阪本は、目の飛び出るような料金にもかかわらず、日本に残してきた夫人に、幾度か電話をかけた。下枝によれば奥様はとてもきれいな人で、阪本がフランス在任中には、しばしばフランス人かと間違われたという。しかし電話のたびに、興奮するのか阪本公使の熱が上がるため、周囲は気をもんだ。 そして七月五日午後十一時五分、公使はそのまま病院で亡くなった。葬儀にはスイスの大統領も参列した。その日はベルンの花屋という花屋から、花が消えたといわれるくらい、日本公使はスイス人からも親しまれていたという。 阪本が利用したように、この時期すでに、しかも戦争中でありながら、日本と欧州の間で電話が通じていた。下枝も一度だけ、九州の実家に電話したことがあるという。 「繋がったとたん、受話器の両側で泣き出してしまい、全く話すことが出来なかったのです。何とも高くついた電話でした」と、今でこそ笑って語れる話である。 阪本公使に関して補足すると、小説家の高見順は異母弟であった。彼の後妻である秋子が順に宛てた信書がある。1944年7月14日 「今日母と二人で阪本様の御宅へ行つて参りました.既に御承知の事と存じますが,瑞男様はスイスで亡くなりました.七月五日が御命日です。 七月一日瑞男様から飯倉の御宅へ電話があり大変御元気な御様子だったので,奥様は,夢にもそんな事考へなかつたとの御話。 しかし付添ってゐた館員の方からの委しい電報でみると,覚悟をしての御別れの電話だつたのだそうです」 (木村 洋さん提供) <療養生活> ベルンで挨拶を終えた二人は、東部スイスを目指す。着いたところは、有名な保養地ダボスにある、豪華な療養所であった。 トーマス.マンの長編教養小説「魔の山」の舞台にもなったところで「バルト(Wald)サナトリウム」という名前であった。院長はユダヤ人で、そこでの療養風景は治療器具も含め、マンの小説の世界と全く変りなかったという。 治療は"Liegekur"と呼ばれる方法であった。患者は体を毛布でぐるぐる巻にされ、顔だけ出して、冬でも屋外に横たわった。高地の澄んで冷たい空気が、病んだ肺細胞に入り込み、病原菌を退治するとの事であった。抗生物質のない時代では、最高水準の肺病の治療方法であった。 ダボスは日本外務省の指定療養所ともいえるくらいで、すでに数人の外交官が、各国からやってきて、療養生活を送っていた。当時の病の横綱ともいえる肺病は、欧州でも日本人の間に広まっていた。 ソ連を経由しての戦時下の渡欧中に発病した魚元藤吉郎(うおもととうきちろう)官補も、同じ年の十一月に、ポルトガルから来た。そして 「日本を発って真冬のシベリアから、灼熱の砂漠気候の中央アジアを経由する旅行は、本当に厳しいものであった」と夫妻に語った。 最初は感染の危険があるとの事で、下枝は食事の時しか太郎と一緒に過ごせなかった。彼女は人影も少ない村に、アパートを借りた。そして夕食後は、一人でそこに引き上げたのであった。 冬になると、その道の両側には、雪かきによって寄せられた雪が壁のようにそそり立っていた。下枝の背丈以上であった。立ち止まって見上げると、漆黒の空は狭い長方形に広がり、そこにおびただしい星が輝いていた。 下枝は気丈な方だが、さすがにこの頃は、将来への不安に襲われる事が度々あった。十月の末、そんな下枝を気遣うかのように、ベルンから朝日新聞の笠が、わざわざダボスまで見舞いに訪ねてきた。太郎も軽い散歩を許され、三人で有名なシャッツアルプにロープウェーを使って登り、記念写真を撮ったりしたのであった。 <海軍顧問山田中佐> 一九四二年の下枝の写真にも写っていた山田精二(やまだせいじ)機関中佐は「公使館付き海軍顧問」という変わった肩書きで、スイスに駐在した海軍軍人である。 海に面しないスイスは、海軍を持たない関係で、海外に海軍武官を派遣してはいない。従って自国にも、外国の海軍武官の駐在を認めなかった。 山田が、こうした顧問という聞きなれない肩書きでありながらも、滞在が許されるようになったのは、太郎の交渉による結果であった。そういう事情もあり、山田は徳永夫妻と行き来も多かった。下枝は次の様な話を記憶している。 中佐はベルンで、あるスイス人ととても親しくしていた。かれは父親が神戸かどこかの名誉領事であった関係で、日本に住んだことがあり、片言の日本語を話した。そしてかれの妻は日本人であった。年齢は下枝よりも若かった。水商売出身の雰囲気であったという。下枝が持つ一九四二年明治節の写真の一枚に、「リッターさん」と書かれている女性である。 ベルンの邦人は、この夫婦を、連合国のために働くスパイではないかと疑っていた。同盟通信社の特派員堀口瑞典(ほりぐちよしのり)などは事あるごとに 「もうあの話が伝わった」とか「あいつが、あいつが」と、絶えず非難めいた語り口であったという。 下枝の記憶では、リッターの方から山田中佐に近づいた。リッター家で出される日本食に、単身赴任の山田は惹かれたようだ。 その後山田は、潜水艦で帰国するよう指令を受けると、気を許すリッター夫人にも、ついそれを告げた。すると盛大なお別れ会まで開いてもらった。 そして山田はドイツに向かい、かれの乗船した潜水艦は、出港後間もなく連合軍によって沈められたのであった。潜水艦が沈められたという知らせは、決して公表されない。しかしどこからか、山田は死んだと伝わってくる。 「あのリッターが秘密を洩らしたからだ」と邦人は夫妻を厳しく非難した。スイス人の夫はともかく、妻である日本女性には、下枝も許せないものを感じ、この話が本当か、今もどうか気になっているという。 山田がドイツ海軍の潜水艦に便乗し、日本に向ったのは、戦争も末期に入った一九四四年三月である。ベルリン駐在の三人の海軍士官と一緒であった。艦はドイツのキール軍港を出航後間もなく、連合軍の対潜航空機の攻撃によって確かに沈められた。 潜水艦で帰国するという事は、極秘事項であった。ベルリンの同僚は、自分の下宿にも 「ちょっとパリまで、出張に出掛けてくる」と言って、大方の荷物は残したまま下宿を出て、乗り込んだ。それに比べて山田が、リッター夫妻に告げたとしたら、まことに軽率な行為であった。 しかし先にも触れたように連合国側は、ドイツの日本海軍武官室と、本国の暗号通信もすべて傍受、解読していた。 そこから山田らの帰国の動きは正確に捉えられていた。 その頃、日本から欧州に派遣された伊号第五十二潜水艦は、暗号電の解読によって、待ち伏せされ、沈められたことが明らかになっている。したがってリッター夫妻が本当に、情報を連合国側に流したとしても、せいぜい暗号電の裏付けとして、役立った程度であろう。 戦後間もなくして、リッター夫妻は日本を訪問した。外交官夫人のブリッジの集まりで偶然、下枝は彼女に出会った。向うはさばさばと挨拶をしたが、下枝はあの噂が頭を離れない。それでも 「あの時、本当にスパイ行為をしていたのですか?」とは勿論聞けなかった。 筆者もこの話に興味を持ち、リッター夫人について調べて見ると、すでに一九三九年にはリッター春江という名前で、ベルンの公使館に顔を出している。確かにそういう女性はいたようだ。 またスイス連邦公文書館の記録によれば、パウル.リッターという外交官が一八九五年から横浜領事館に、続けて一九0六年から九年までは東京の公使館にと、長年にわたって日本で勤務している。 このリッター領事は三人の男の子供をもうけ、二人は日本滞在中の生まれである。リッターというのはスイスでは典型的な名前の一つであり、断定は難しいが、春江の夫はこの三人の息子の一人というのは、大いに有り得る。 その後スイスの日本大使館広報部の方の協力で、リッターさんは今から十年ほど前にすでに亡くなっている事がわかると同時に、春江さんの長男とコンタクトを取ることが出来た。ぶしつけながら上記の話を投げかけると、当時のことをよく覚えている姉に聞いた上でとして 「戦時下の厳しい食糧事情では日本食など提供できるわけはない。また父はそのころ重病であったので、送別会もありえない」と書き送ってくれた。 とすれば外国人と結婚した日本人に対する偏見による、根も葉もない噂,中傷ということになる。山田中佐はある時食事くらいには招待され,それが不安定な心理におかれた邦人社会の中で、スパイ疑惑まで発展したというのがことの真相であろうか? < 終戦まで> 七月の阪本公使の死後、与謝野秀(よさのしげる)一等書記官が代理公使を務める。その年の一月に阪本が病で倒れてから、与謝野はすでに実質その任にあった。 かれは名家の出で、歌人与謝野晶子と鉄幹夫婦の次男である。最近通産大臣を務めた与謝野馨は秀の子息である。 新代理公使は遣欧連絡使のメンバーとして一九四三年四月、満州から厳冬のシベリア鉄道に乗り、南下して中央アジアを越え、バルカン諸国を経由してベルリン入りした。ダボスで療養中の魚本藤吉郎の発病した経路である。 その後、正式なスイス公使としてイタリア駐在の加瀬俊一(かせしゅんいち)参事官に、八月十六日付で辞令が発せられた。かれはイタリア在勤中、反政府パルチザンに誘拐された。そしてその後南京袋に入れられ放置されているところを、発見されたという。 加瀬が国境の町キアッソからスイス入りしたのは、八月末の事であった。一方代理公使であった与謝野は、自分で近い敗戦を確信するドイツへ転任となった。 一九四五年にはいるとソ連軍は、いよいよドイツ領土内に攻め込んできた。第三帝国の崩壊に備えてドイツの日本大使館、武官室、新聞社では、一部の人間と機能を中立国スイス、スエーデンに移しはじめた。さまざまな口実を設けては、日本人が数多くスイスに転入してくる。 昨年ドイツに移ったばかりの与謝野も、特例的に再びスイス入りを許された。ドイツ降伏のわずか一ヶ月前のことであった。そしてベルンでは、ドイツの崩壊に備えた仕事に追われる。 「与謝野さんは一人暮らしのストレスから、ずいぶんと酒を飲んでいるようだ」とダボスの下枝の耳にも入ってきた。 館員が増えた事で、日本公使館も手狭になった。四月には下枝の思い出深いトゥーン通り五十五番から、駅の反対側の高台にあるダクセルフォーハー通り二十番に事務所は移った。建物はふた回りも大きくなった。新しい建物には海軍に加え、それまで別に行動していた陸軍関係者も事務所を構え、祖国の危機に三者共同で当ろうとした。  現在の建物。門柱は当時のままのようだ。 五月八日、ドイツが降伏した。スイスでは国中の教会が鐘を鳴らして、長かった戦いの間、中立を保てたことを祝った。戦勝祝賀とは隣国ドイツに気を遣うと決して言えなかった。また日本人は別である。太平洋各地で、見込みのない戦いを続けていた。 ベルリン崩壊に際し、大島大使を筆頭とする外交官は、南ドイツに避難しアメリカ軍に抑留された。他方太郎が集団帰国を訴えたものの、実現せずに取り残された約三百名の民間の邦人は、進駐してきたソ連軍に救出され、無事日本に送り届けられた。あと一年の効力を持つ日ソ中立条約が、かれらの命を救ったのであった。 <三谷公使> ドイツの敗戦間際に一度だけ、徳永夫妻は療養所から、外出許可を取った。降伏があと十日ほどに迫った四月二十五日、太郎のかつての上司であった三谷フランス大使が、三名の部下を連れ、スイス東部の国境沿いの町サンクト.ガレンに入国した事を、ラジオで知ったからである。 三谷は前年八月にフランスの臨時首都ヴィッシーを脱出した後も、ペタン元帥と行動を共にし、南独の小都市ジグマリンゲンに滞在し、駐フランス日本大使館を開設していた。一九四五年四月、そこも連合軍に追われ、とうとうスイスとの国境にたどり着いた。 西からの米英軍と東からのソ連軍が、エルベ川で手を握る直前の四月十九日、スイスは殺到する難民を予想し、北部及び東部のドイツとの国境を、すべて閉鎖した。 有刺鉄線で周囲をぐるぐる捲きにされた検問所には緊張感が漂い、入国を拒否された難民があふれている。幸い三谷は元スイス公使であった関係で、査証を持たないにもかかわらず、例外的にスイス入国を許された。以下は三谷の「回顧録」からである。 「サン.ガルで泊まったホテルの名は残念なことに忘れてしまった。静かな落ち着いた宿であった。さっそくベルンの日本公使館に電話で連絡した。戦乱の地帯から平和な世界に移された大きな安心があった。 私がスイスに入国した事はすぐ放送されたと見えて、チューリッヒの同盟通信員堀口瑞典からすぐ来るという電話があり、当時少し病気でアローザに療養中(ダボスの誤りー筆者)であった徳永太郎書記官夫妻からも、明日来るという知らせを受けた。 堀口君はまもなく、私どもが夕食をとっているところにやって来た。聞かれるままにジグマリンゲンからの逃避行を語った。この記事がすぐ日本に伝えられたため、私の留守宅でも私の消息を知ったのであった。 翌朝には徳永君夫妻の来訪をうけた。同君は私のスイス公私時代の同僚である。午前中は外出も遠慮したが、午後徳永夫妻と市内を散歩した。平和な空気を吸っている事を強く感じた。 五月七日、いよいよ六年に及ぶ欧州での戦争が終了した。スイス中の教会が平和の鐘を鳴らす中、邦人たちはまだ戦争を続けている日本を思い、自分らが取り残されたような気持ちになっていた」 三谷の回顧録のコピーに目を通した下枝の印象は、次の通りだ。 「何でも三谷さんの車にプロトコール(大使秘書ー筆者)の北原さんと、もう一人のフランス政府の要人を乗せて国境を通ろうとした所、そのフランス人(大臣)は降ろされ連行されたそうです。三谷さんもビザなしなのですが、元スイス公使だったので、フリーパスで北原さんも共々通してくれたと喜んでおられましたのを覚えております。 ムッソリーニが愛人と一緒に逆さ吊りにされて亡くなった等、という血なまぐさい話が飛び交う時期でした。 (スイス入国後のー筆者)三谷さんは山のホテルに滞在されて、北原さんと一緒に比較的安穏に暮らしていらしたと思います」 またドイツの敗戦を迎えた頃、先の回想録によれば三谷は 「日本もいつまでも抵抗できるものではない。しかしいかにして、戦争を終結にみちびき得るか、それは至難の業であるが、やらねばならぬことである。そうした見地から本省に意見を具申した。(中略)これが私の外交官としての最後の行動になった」 と、日本の和平に務めたことを書いている。 これは例のマジックサマリーから確認できる。田舎に引っ込む直前の五月八日、まさにドイツが降伏した日に 「日本にとって残された道は三つある。 一番目が最後まで戦う、力による解決。二番目が無条件降伏、最後が少しでも有利な条件を得るために交渉することである。日本は最後の道を選び、すみやかにイギリスとアメリカと交渉に入り、受け入れることが可能な条件を獲得すべきである」 と交渉による和平を東郷外相宛てに訴えた。スイス公使時代は目立った動きはしなかった三谷も、最後に自分を主張した。  三谷公使、ドイツ降伏後の登山風景(山路綾子さん提供) <日本の敗戦> 沖縄戦が終結した直後の七月中旬、米英ソの首脳がベルリン近郊のポツダムに集まり、ドイツの戦後処理などを話し合った。 日本でも四月に鈴木貫太郎内閣が誕生し、東郷外相、米内光政(よないみつまさ)海相らは、終戦に向け動き出していた。 七月二十六日、日本に向けてポツダム宣言が発せられ、無条件降伏が勧告された。加瀬公使はその内容を知ると「日本は即刻これを受諾すべし」と本国に具申した。 発電後、公使以下全館員は 「ポツダム宣言を日本が受諾すれば、ここスイス公使館に真っ先に連絡が入るはずである」と日本からの訓電を、今か今かと待ちわびた。 八月十日早朝、公使館に待ちに待った電報が届く。 「日本政府はポツダム宣言の条件の中には、天皇の国家統治の大権を、変更する要求が含まれない事の了解の元下に、同宣言を受諾する」 加瀬公使はすぐさま、スイス外務省を訪れる。そして日本政府の意向を、スイス政府を経由して、連合国側に伝えた。いよいよ日本にも平和が訪れる気配となった。 太郎と気のあった朝日新聞の笠は「海外で聞く八月十五日」という文章で、この時の様子を書いている。 「最後の受諾の電報はなかなか来なかった。一日、半日が待ち遠しかった。自分の国の降伏が待ち遠いというのは、まことに怪しからぬ話しであるが、一切はもう明白に決着していたのである。半日伸びればまたどこかの都市で誰かの生命が奪われるのである。(中略) そして大っぴらに降伏を勧告する新聞電報を、書いて見る気になってしまった。スイスナショナルバンクの真ん前にあった、朝日新聞の小さな事務室で、S君にそのことを話しておいて、考えをまとめるために、私は湖畔に出た。水際を私は行ったり来たりした。(中略) 事務室に帰ってきてドアを開けると、S君が待ってましたとばかりに立ち上った。そして言った言葉が、弾んだ響きを持って、まだ私の耳に残っている。"日本、やりましたよ!たった今"」 笠も七月には、長文の和平勧告電を、本国に向けて発信していた。当時の金額で二万スイスフラン、今の価値に換算すれば一千万円にものぼった電報の費用は、加瀬公使が公金から気前良く支払った。 そして八月十五日を迎える。チューリッヒでは、連絡使としての任務を終え、駐スイス陸軍武官となっていた岡本清福(おかもときよとみ)中将が、自責の念からピストルで自殺をした。阪本公使の病死に続く、不幸な出来事であった。 終戦の年、下枝はダボスにいたため、ベルンの公使館、邦人の緊張した動きについてはほとんど知らない。しかし太郎から始まり、阪本公使に受け継がれた公正な情勢判断をするという姿勢は、その後も公使館で確実に引き継がれていた。 その結果、首都では五月頃から加瀬公使、岡本)陸軍武官、藤村義一(ふじむらよしかず)海軍顧問補佐官らがそれぞれ日本に向けて、祖国の早期の和平を勧告する電報を打った。それらは日本ではほとんど無視されたが「スイスの邦人は和平を勧告した」という事実は残った。 以降は書籍でお楽しみください。こちらに収録されています。 <終戦後> 日本も降伏した。徳永夫妻は前年にベルリンを去るにあたって、これからどうなるから分からないからと、かなりまとまった金額をもらっていた。よって贅沢をしなければ、当分はスイスで暮らしていけそうであった。 このころの写真は、一枚だけ残っている。一九四五年と書かれたのみで日付は分からない。場所はバルトサナトリウムであるという。 四人が写っていて左から下枝、荒木、魚元、武川と注釈がふられている。三名とも外交官で皆の明るい表情からして、終戦直後のものであろうか? 荒木は登山者の格好である。かれはベルンの官補で療養者ではない。連絡のためにダボスを訪れたのであろう。魚元と武川は療養中であったが、背広を着ている。二人は別のサナトリウムに滞在していたが、ベルンからの訪問者の為に太郎のところに集まった。給料の関係で外交官も全員が、治療費の高いバルトサナトリウムに入いれた訳ではなかった。 そうして敗戦から半年ほど過ぎた一九四六年の一月、欧州の中立国に残る邦人に対して、マッカーサー元帥の名前で、引き揚げ指令が出された。 スイス滞在の邦人は、日本までの旅費を各自アメリカ公使館に払い、スペインを出る船に、寄港地であるナポリで乗り込むようにとの事であった。 加瀬公使を筆頭とする約八十名の邦人が、一月二十四日午前九時二分、ベルンの駅を発って、列車でナポリに向かった。日本人の数もずいぶんと膨らんでいた。 しかしスイスは他の中立国とは異なり、外交官と軍人は困るが、民間人は残ってもよいと説明していた。こうして新聞関係者は、笠を含めてほとんどが帰国を見送った。また病人も人道上の見地から滞在を許された。療養中の太郎は医師と相談した結果、今回の帰国を見送ることにした。 サナトリウムが一月十六日、スイスの外務省に宛てて診断書を書いた。 「徳永太郎氏は両面肺結核のため、長期にわたり当サナトリウムで療養している。高地療養で大分回復してきたものの、まだ完治からは程遠い。よって徳永氏はさらに六から十二ヶ月、ダボスにおいて療養を続ける必要がある。それより以前の日本への帰国は、患者の健康上からして大変危険である。 また徳永氏の夫人下枝さんは最近発病し、肺炎の兆候が見られる。よって徳永夫人も暫くダボスで療養する必要がある」 外交官である太郎が、今回の引き揚げ船を見送りスイスに残るには、診断書が必要だったのであろう。筆者がスイスの公文書館で見つけたこの診断書のコピーを見た下枝は 「確かに自分もこの頃病気をしましたが、旅行が出来ないというほどではなかったです」という。病院側の粋な計らいに、思わず笑みがこぼれた。同時に筆者は、こんなものまで大切に保管しているスイスの公文書館にも、感心してしまう。 一方同僚で、ダボスにいた魚元官補は、太郎らが療養を続けるよう薦めたにもかかわらず、山を下り、今回の帰国組に加わった。そして間もなくして死亡する。この時の療養が不十分であったからでは、と下枝は考えている。 なおもスイスに残った徳永夫妻は、漸くすると太郎も小旅行なら許されるようになり、今度はベルンに、笠を何度か訪れた。美食家の笠はその度に、夫妻を手製の豆腐、すし、うどん、そば等でもてなした。 メニューには、ドイツとの国境のボーデン湖で捕れたうなぎの蒲焼きもあったが、下枝には気味が悪かった。なぜならスイスのうなぎは、下枝の親指と中指で作る輪よりも、はるかに太かったからである。 先述の太郎の笠への追悼文には、次の様な記述がある。 「笠さんは一人で家を構えておられたので、時どき奥さん、子供さんのことを思い出してホームシックにかかっておられた様子で、そういう時どちらから言い出したのか思い出さないが、一緒に旅行することになり、一九四六年七月末から八月はじめにかけて、私たち夫婦と三人でエンガディンを旅行した。 シュルス.タラスプという温泉保養地で落合い、温泉に入ったり、町や城の見物をして、四日間のんびりと過ごし、それから汽車でサンモリッツに行き、スプレッタ.ハウスに泊まった。 笠さんはなかなかのゼイタク屋さんで、サンモリッツは一流のホテルの泊まろうというわけで、スプレッタ.ハウスに行ったのである」 下枝のアルバムには、この時の写真もある。ホテルの庭のデッキチェアーでくつろぐ笠と太郎は、背広のポケットからはハンカチがのぞく立派な服装で、敗戦国民としての悲惨さは全く感じられない。 笠が贅沢屋であったことは別にしても、当時海外に出た日本人は、評判を落とすことのことのないようにと、だれもが身なりには相当気を使った。もしくはそうしないと、かれらから相手にされなかった。 スイスには、当地で金を支払うと、アメリカの西海岸から日本の指定された住所に、砂糖のような非常に欠乏する品物を届ける会社があったという。夫妻は所持金の中から、幾人かの知人にそれが届くようにアレンジした。先の引き揚げ船で帰国した三谷公使も、その恩恵に浴した一人で、下枝は後に大いに感謝された。 < 帰国> 徳永夫妻の帰国は一九四七年十二月十五日、北イタリアのゼノア港を出るパナマ船籍の貨物船、サラミス.ビクトリー号によってであった。総勢十六人のスイスからの引き揚げの様子は、「スイスを愛した日本人」で詳しく述べた。 下枝による帰国者の回想は以下のようだ。外務省の武川はいわゆる変人であったと言う。戦後は外務省とは一切付き合いを断って、消息を聞かないとのことである。 堀口は作家堀口大学の弟で、父は外交官だ。名前の「瑞典(よしのり)」はスエーデンの当て字である。皆はかれを「ずいてん、ずいてん」と呼んだ。母親がスエーデン人であったため、この名前になったと下枝は聞いている。写真では浅黒い顔に八の字ひげを生やした、いかにも日本人離れした顔つきだ。 朝日の支局に勤めた田口二郎は、鉄鋼成金の御曹司である。戦前より兄一郎とともにイギリスに遊学していたのは、徴兵逃れの為であったという。 かれについても先述の拙稿で詳しく述べた。 民間人である高木はドイツに留学していたものの、山登りが好きで、終戦近くにスイスに移住した。ベルン陸軍武官室に職場を見つけたからだ。そしてそこで働くタイピストと、恋仲になる。アルピニストあこがれの、グリンデルワルト出身の女性であった。 スイスの同僚や実家も強く反対したが、二人は結婚にたどり着く。下枝は彼女に会った時、女の直感でこの結婚は駄目でないかと思ったという。 船は途中、西インド諸島の仏領マルチニック島に寄港した。大きな荷物をここで降ろすと、それからの航海は順調で、大晦日にパナマ運河を通過した。そして翌年の一月上旬、ロサンジェルスに到着した。サンフランシスコまでの約束であったが、ここで降ろされてしまった。 戦後初めて、自費でアメリカに入国した日本人という事で、現地の日系人から大歓迎を受けた。食事会が用意された。欧州夫人はその時、初めて畳を経験した。日本では朝日新聞が、かれらの日本帰国は二月二十日頃と報じた。 その後一行はサンフランシスコに向かう。徳永夫妻は帰路もまた、サンフランシスコ経由となった。そこからはアメリカの軍用船でハワイ、マニラ、香港、上海といくつかの港に寄った後、漸く横浜に戻ってきた。夫妻にとって六年ぶりの祖国であった。 かれらは下船して、真っ先に港の税関を探すがどこにもない。通りかかった米兵に 「税関はどこですか?」と訊ねると怪訝そうな顔で 「お前たちはアメリカから来たんだろう?アメリカから来た者には、税関なんて必要ないよ」と教えてくれた。祖国はアメリカの占領下にあった。 <下枝その後> 徳永夫婦の欧州生活は終わった。太郎は下枝の従兄の家に居候し、早速外務省に通い始めた。厳しい食糧事情ゆえ、夫婦二人そろって居候を、とは言い出しかねた。そこで下枝は一先ず、九州の両親の所に戻った。 実家にはスイスから下枝が送った絵葉書、写真等が大事に保管されていた。殆どが無事届いていた。一部は外務省の同僚が、中央アジアを通って苦労して直接運んだのであった。これらが唯一残った、欧州の記録であった。 また下枝は二人の弟のうち、一人が戦犯として収容されていることを知った。海軍将校としてある事件に居合わせたのが、その理由であった。釈放はずいぶん先のことになる。 一ヶ月ほどして、太郎が鎌倉に家を買ったと知らせてきたので、期待を胸に上京した。しかし壊れていないガラス窓、破れていない畳の無い、おんぼろ家であった。 それからは毎月、下枝は自分の着物を売って生活費の足しにしなければならなかった。 着物は実家の母親が、少しずつ小包で送ってくれた。ここでも太郎の給料だけでは、暮らしていけなかった。月給が三千三百円であったのに対して、着物は一反三千円で売れた。 当時の鎌倉には、下枝のような家庭から、着物を買ってまわる商人がいた。こうして集められた、日本女性の貴重品の最終購入者は、土産物を求める駐留アメリカ兵であった。スイス時代のよき友人笠は、近くの茅ヶ崎に住み、ここでも二人を訪ねてきた。 一九五四年、まだ戦災の跡の多く残るハンブルク総領事として、太郎は再び海外勤務となる。続けてエチオピア大使、チェコ大使を歴任し一九六八年に外務省を退官、一九九三年十一月に他界する。八十五歳であった。 終戦直後に購入した家は、有名な鎌倉八幡神社の近くにあるが、あたりは瀟洒な住宅地に変わっている。程近い北鎌倉の円覚寺には、笠が大きな石の下に眠っている。 最近は下枝自身も病気がちで入退院を繰り返している。脊髄の老化による足の痛みが激しい。 それでも先年、筆者が「スイスに調査に出かける」と告げると、直前に電話がかかってきた。 「トゥーン通り五十五番でございますよ。間違いませんように」 終わり その後判明した事実はこちらへ。 徳永下枝さんのインタビュー、手紙のほか当時の状況について、主として次の文献を参考にした。 当時の回想録等 *与謝野秀 「一外交官の思い出のヨーロッ パ」 筑摩書房 一九八一年 *笹本駿二 「大戦下のヨーロッパ」 岩波 書店 一九七0年 *笹本駿二 「私のスイス案内」 岩波書店 一九九一年 *回想 笠信太郎 朝日新聞社 一九六九年 *P.ベガン 「ヨーロッパのバルコニー」 岩波書店 一九五二年 *本橋正「スイスにおける和平工作」日米関 係研究Ⅱ」学習院大学 一九八九年 *桑木努 「大戦下の欧州留学生活」中央公 論社 一九八一年 *藤山楢一 「一青年外交官の太平洋戦争」 新潮社 一九八九年 *天羽英二日記, 資料 日記刊行会編 *三谷隆信 「回顧録」非売品 一九八〇年 *二口一雄 「豪華客船の奇跡」 成山堂書店 一九八八年 *「あの頃の思い出ー郵船社員の戦時回想」 日本郵船 一九六五年 *児島襄 「昭和十六年十二月八日」文芸春 秋社 一九九六年 *足立邦夫 「臣下の大戦」新潮社 一九九 五年 その他の史料 *外務省外交史料館史料 第二次欧州大戦一件 大東亜戦争関係一件 各国駐剳大公使任免関係雑件 在外帝国公使館関係雑件他 *スイス公文書館史料 * Magic Summary National Archives,Washington D.C *朝日新聞記事 一九四一から四五年 トップ このページのトップ 2020年2月27日:ウェブのスマホ対応に伴う変更。 |