|

<空襲激化>

一九四三年の元旦、陸軍よりベルリンに派遣されていた大谷修少将は日記にこう記す。

「(金) 陰曇(+3°) 神棚も無く御神酒もなき西洋の正月は、柏手打つこともならず、只長年肌身離さぬ御守を押載きて、遥かの故国の神々祖先の霊に祈る。まず第一に祈願する所は、妻子の健在幸福にして、次に吾身の無事幸運とご奉公の完カランことを祈る(ママ)

この日、邦人は正装して大使館に向かった。正午からは拝賀式である。留学生桑木はダーレムの地下鉄駅で同じく留学生である千足高保に会い、途中では乗りこんできた田中路子夫人とバイオリニストの諏訪根自子も一緒になった。

出席者は二百名あまりであった。プロトコル(大使秘書のことー筆者)の新関欽哉官補がきびきび取り仕切り、御真影を拝賀し君が代斉唱の後、立食パーティーとなった。そこには握り飯、ぼた餅、赤飯、最中などの日本の食べ物が出された。

この年に入ると、連合国空軍はベルリン空襲を再開させた。開戦後間もなくドイツのロンドン爆撃に対抗する形でおこなわれたベルリン空襲は、被害の多さから一時中断されていた。それが形勢の逆転とともに再開されたのである。

一月十七日、桑木があけぼ乃で夕食を取り、雑談をしていたら警報が鳴った。牛場信彦書記官とともに大使館まで行き、堅牢な地下壕に潜んだ。大島大使夫妻と電信係の人を加えて、七時半から三時間ばかりの篭城となった。

一月三十一日、スターリングラードの第六軍がソ連軍に降伏する。今日独ソ戦の転換点といわれるドイツの大敗北であった。当時の軍人でもドイツの危機を感じる人がいた。先の大谷少将は同日、日記に

「実に独乙の危機なり」と記した。

二月十一日は紀元節である。午前十一時より大使館にて御真影の拝賀式が行なわれた。大使は

「本年は世界の各地に決戦行わるべし。独軍の戦況余り華々しからずも、必ずや反撃の機会あるべし。国民総動員にて吾らの生活に不自由来るべきも、共に苦しむ精神により最後の勝利を期待せん」

と挨拶した。枢軸軍の劣勢は大使も認めざるを得なかったのであろう。

二月十三日、昨年末に日本を発った若い外交官一行がベルリンに到着した。かれらは日本とは中立関係のソ連の通過ビザを取得して、トルコを経由してベルリンに入る。日本参戦後は日独間の往来は実質不可能であったので、非常に珍しい訪問者であった。

その一人である高橋保官補は

「午前十時、ドイツのズー駅に着く。(略)昼、夜、あけぼ乃という日本料理店で飯を食う」と日記に書き、その後も食事の記述が続く。

二月十四日 昼またあけぼ乃に西村官補と飯を食うことになる。

二月十五日 昼、ぶらぶらと、とある食堂にて食う。一マルク六十セントの飯、美味くなし。これを食っている一般市民に同情多し。夜七時半、大島大使官邸にて御馳走になる。(略)その後大サロンに入って、いよいよ東京、日本の情勢について聞かれる。

二月十六日 問題の小室商務書記官に会う。東洋館にて食事を共にして大いに論ず。

このように高橋はこの後赴任地フランスに向かう前、材料の乏しくなってきた日本食堂を毎日はしごした。そして食堂に居合わせた邦人は、最新の情報を持つ邦人周りに自然と集まって話を聞いた。日本食堂は最新の情報を得ることの出来る場所であった。

三月一日の夜、初のベルリン大空襲が行われた。わずか四十五分ばかりの間に約百五十機のランカスター機が、市の南西の住宅街を広範囲に急襲して、町を火の海と化した。スターリングラードで気を落としているドイツ人に、追い討ちをかけるように襲いかかる連夜の大空襲の発端であった。

大使館ではこの夜、スイスから転任して来た徳永太郎の歓迎会がおこなわれていた。そこに空襲警報が入り、皆地下壕に逃げ込んだ。大使館の壕は一メートルの厚さのコンクリートで覆われており、直撃弾を受けても大丈夫と言われていた。

空襲が去って部屋に戻ると、「大変です。徳永さんの家も焼けました」と報告があった。到着後置いただけの荷物はほとんど焼けてしまった。

その二、三日後、爆弾が大使館から遠くない方角に地響きがしたかと思うと、爆弾はウィルメルスドルフ地区アイゼナッハ通りに落ちた。すぐ近くの日本人会の食堂は、ガス、水道が止って当分の間休業を余儀なくされた。

<手料理>

あけぼ乃の日本食より喜ばれたのは駐在者の夫人による手料理であった。しかし戦争前に女性のほとんどが日本に引き揚げたため、もうありつける機会は少なかった。この頃の外交官の一番の楽しみは女優田中路子邸のパーティーであった。

歌手としても名高い田中はドイツ人人気俳優のデコーバと結婚し、ベルリン郊外の邸宅に住んでいた。大使館員は度々そこに招かれ、手料理による日本料理や、お汁粉などにあやかった。大使館では駐在員用に日本人にあう米を北イタリアから輸入していたが、それをドイツ国籍の路子にも分けていたのは返礼の意味でもあったようだ。また戦争末期には日本料理屋は一軒もなくなるが、そうなると唯一の手料理にあやかれる場所であった。

もう一つは冒頭に藤山も書いた徳永邸であったが、こちらは筆者は別の「徳永太郎・下枝」に書いたので省略する。

四月十八日、十余名からなる邦人グループが、日本からベルリンに着く。二十二日、桑木はあけぼ乃で文部省から派遣された犬丸秀雄と、洋書の調査に来た丸善の中村春太郎に会った。早速日本の最新事情を聞くが、短波放送では入ってこない日本の物資の欠乏の状況を聞き、びっくりしたのであった。

五月一日

ドイツ「ナチ」労働党の国家記念日に、大島大使以下主要外交官軍人は、打ち揃って自動車を並べ,総統官邸に祝賀記帳に行く。青葉の茂るティアガルテンよりブランデンブルグ門を経て、ウンテルデンリンゲンを六〜七台日章旗を立てて早朝に走る威観は、車上の邦人にとっては一生の思い出となる出来事であった。街行く人々足を止め「ヤパーナー」(日本人―筆者)「ヤーパン」(日本)と呼びかけた。

七月二十二日、大谷は書く。

毎日良き天気なり。日本人倶楽部(会)にて食事すれば、三月頃の日日新聞(今の毎日新聞-筆者)来あり。珍しく読む。

日本の新聞は数ヶ月遅れでしか来なくなった。

<浮き足立つ邦人>

一九四三年七月末、ハンブルクは九日間に六回連続して空襲を受けた。それからに二、三日した夕方、日本楽器の駐在員佐貫亦男は日本人会の食堂で同盟通信社の支局長江尻進に会った。

彼は食卓に身動きもせずに座っていた。卓上にはまだ何も料理が置かれていない。佐貫は声をかけて江尻の前の椅子に腰を下ろすと、彼は顔を金属のように硬化させて、眼鏡の奥に憤りをこめながら言った。

「ハンブルクはもうないも同然の破壊だ。あんな空襲を受けたら防ぐ方法は全然ない。敵は金属の箔を撒いて電探を無力にし、高射砲陣地を空雷で吹き飛ばしてから。ゆうゆうと低空飛行で爆弾の絨毯を敷いていくのだ。ハンブルクの死人は八万から九万と言うぞ。

ベルリンにも近いうちにきっと来る。間違いない。絶対だ。君もすぐに避難先を探せ。国鉄電車の終点ぐらいでは危ない。うんと遠いところに行くんだ!」

江尻の話には半信半疑であったものの、佐貫も慌てて疎開先を探しはじめた。日本人会で作ってもらった握り飯を持って毎日のように歩き回ったが、一斉に疎開が始まったベルリンでは見つからなかった。

八月六日 「イタリアでは独裁者ムッソリーニが退いてバドリオ元帥が代わった」と小さく新聞に出た。混乱した頭で佐貫が日本人会に行くと、談話室で顔を合せた日本郵船の山田正市という中年社員が、小さい目を神経質に瞬きさせながら話しかけてきた。

「ローマはもう英兵が入っているそうです。さっきイタリア大使館の前を通ったら、避難のために逃げ込むイタリア人が大分いましたよ。私もいざというときは日本大使館に駆け込むつもりで、よく様子を見て来たのです」

イタリア大使館は日本大使館の隣にあった。

手をもみながら語る山田の声は震えていた。そばにいた古河電気の北島正元も同調し始めた。北島は同盟の支局に入り浸っていた。

佐貫が「馬鹿に早耳だね。また同盟か?」というと北島は

「僕はBBC放送を頼りにしているんだ。一番確かだな。ドイツこそ嘘つきだ、この四月の潜水艦の大損害を隠していて。もう米国の護送船団は安全に通っているんだ」等と英国を誉め始めた。するとロンドンに長くいた山田は北島の話を受けて

「英国の政治家はみな金があるから、気品があって、嘘を言いませんね。そこへいくと、日本の政治家は貧乏だから、ろくな仕事ができないのです。日本人が馬鹿にされるのはこのためでしょう。日本人はジャップと呼ばれると腹を立てるが、それは自分が悪いからなので、英国人は別に軽蔑するつもりでそう呼ぶわけではない」

日本人同志の会話も戦局の悪化と共に、ぎすぎすしてきた。

八月に入るとイタリアに連合軍が実際に上陸する。あらゆる戦線の形勢の不利は在留邦人の心理にも当然影響して来た。夜毎の軍人の暇つぶしのポーカーの掛け金も上がっていき、ある晩は千二百マルクの受け渡しがあったという。日本の中流サラリーマンの一年分の給料に相当する額であった。

<日本?負けるね!>

留学生篠原正瑛は回想する。

「開戦後在留邦人の中で最初から戦争が日本とドイツにとって勝算がないことをはっきりと見抜いていたのは、極めて少数の人たちであった。あるいは心の中では見抜いていたが、立場上はっきりと口に出して言えなかった人々も、かなりいたかも知れない。

いずれにして、私自身もふくめて大部分の在留日本人は、心のどこかに不安を残しながらも、ある時期までは枢軸側の勝利を信じていたと思う。」

一九四三年の夏のことであった。篠原はあけぼ乃で偶然に朝日新聞の笠信太郎に会った。笠氏は日本において、進歩的文化人として軍部、特に陸軍ににらまれた。そこで同紙主筆である緒方竹虎の計らいでベルリンに逃れてきた。

「笠氏は中途半端な時間なのであまり客のいないあけぼ乃のテーブルの一隅に腰をかけて、洋酒らしいものをちびりちびりと飲んでいた。私は、たまたま居合わせた友人の紹介で笠氏と同じテーブルにすわって簡単な話をした。

その内容はいまではおぼえていないが、私が笠氏に向かって”枢軸側は勝つでしょうか”とぶしつけな質問をしたところ、ただ一言”負けるね”という冷ややかな答えがかえってきたことだけは、いまでもはっきりとおぼえている。」

すでに大島大使との関係の悪化していた笠は、この言葉を放って間もなくして、スイスに移り住む。そして日本の終戦間際には、祖国に向けてスイスの公使館から、和平勧告の電報を発信するのであった。

<反枢軸邦人>

駐在員は大島大使の元で親ドイツ派がほとんどで、ドイツの勝利を疑う発言を公然とするものはなかった。先の笠のような存在は例外であった。

ただし異端分子はいた。元東京帝国大学農学部講師でベルリンにおいて鉄鋼の研究をしていた崎村茂樹は、中立国スエーデンで自ら連合国側と接触した。英国の新聞に毎日目を通していたポルトガルの陸軍武官室は一九四四年五月二日、ベルリンの武官室に打電した。

「英国紙によるとドイツの鉄鋼統制官崎村は、ストックホルムで敵に走った。関係する書類に対して、早急で徹底した対応をとられたし。」

大島大使はドイツの秘密警察に対し、崎村のベルリンへの連れ戻しを依頼した。早速効果が現れた。五月二十四日今度はスエーデンの駐在陸軍武官がポルトガルに向け

「崎村とゲシュタポと(日本)外務省の間で合意に達した。崎村の過去は問わず、再び鉄鋼統制官に戻ることとなった。五月二十三日にベルリンに戻った。崎村の性格からしてそちらからもかれを励ます手紙を書くことは良い考えでしょう」と書き送る。

断っておくとこれはアメリカ側が傍受解読した英文史料を基にしている。解読者の誤訳の可能性もあり日本語が一部不自然なものになっている。

<ソ連の査証>

三月の空襲で営業が出来なくなった、日本人会の食堂は間もなく再開する。日本楽器の佐貫は毎晩食事に出かけてゆき、自らの言葉によれば「ただ命をつなぐだけの献立」を食い、集まる日本人の顔を見ては安心して戻った。

そして十月中旬

「日本人会の食堂の控え室に座って、夕食の支度を待っていた。前のカイザー通りは静かで、時々市電の鳴らす鈴の音だけが、秋の風に乗って窓から入ってきた。そのとき事務員が電話だと知らせた。受話器を取り上げると、古川電工の技師、松尾敏彦の声で

“ソ連の(通過)査証が来ましたよ。私とあなたと、うちの川村だ”と知らせた。三年越しの希望が今満たされたが、すぐには信じることはできずに“嘘でしょう?”と答えたのであった。

松尾は激した声になり“なんで嘘など言うものですか。大使館から今知らせて来たんです。とにかく色々用意をしなければならないから、またあとで会いますよ”

受話器をおいて、椅子に腰を下ろすと、表の敷石の上を風に吹かれていく枯れ葉まで輝いて見えた。夕食を食べに入ってくる日本人ひとりひとりの顔が、みな自分の幸運を祝福しているように思われた。

しかし翌日、帰国の決まった三人で日本人会の食堂に座って打合わせを始めると、知り合いの日本人が側を通りながら“楽しい相談ですな”と嫌味たっぷりに言った。

“これはみなに悪いようだね。これからは別室で相談しよう。そうしないと恨まれる”と年長の松尾が気づいて提案した。」

かれらは急いで帰国の準備にかかった。そんなある日佐貫が日本人会の食堂に座っていると、顔だけ知っているある商社の社員が卓の前に来て

「今度の査証は全部取り消しになったそうです」と言った。

驚きで佐貫の心臓は止りそうであった。冗談を言うような親しい間柄ではない。かれはただ薄笑いを浮かべていた。これは結局悪意のデマであることが分かった。

佐貫は商社員を面罵する気にはなれなかった。この時期の日本への帰国は彼らの生死を別けるかもしれないほど重要な問題だったからだ。実際かれらは戦時中にベルリンから帰国した最後の民間人となった。

<大空襲>

一九四三年の十一月二十二日の夜から二十三日にかけて行われた連合国の空襲は、戦争中を通じて最大の被害をベルリン市の中心部に与えた。それからの四日間で四十五万人が家屋を失った。邦人の体験した大空襲は次の様であった。まずは陸軍の花岡実業中佐である。

「菊地好一さんと二人で、ノレンドルフ陸軍事務所で、撞球(ビリヤード)をやった。ゲームカウントは一対一。たまたまラジオは警戒警報を告げた。もう一ゲームをやり僕が勝った。いよいよ空襲。近くのUバーン、ノレンドルフ駅地下二階に降りた。

ものすごい爆撃音が続き、解除後階段を登る。ガラスの破片で、足もとが滑る。目の前の陸軍事務所が燃えている。ポルチエ(管理人)は、ベッドなどを持ち出している。なぜ消火しないのかと叱ったが、水が出ないという。風呂桶に水を溜めることを忘れている。

三階が燃えている。火はまだ二階には来ていない。大使館と消防署へ通報しなければならない。日本陸軍事務所が燃えているのだ。レストラン.ハーネンの電話室に飛び込むが、電話不通。

一階のロッカーなどを破り、軍服、軍刀などを持ち出す。垣根越しに、ドイツ人人夫が来る。コニャック瓶を渡し、大型テレビなどを持ち出す。遂に、火は一階の隅に燃え移った。そこはコニャックなどの倉庫であった」

次は留学生千足高保の記録からである。

夕方、かれはカイザー通りの日本人会にいた。外交官補西村勘一とそこの食堂で夕食を摂った。西村は駐伊大使館に転勤することになっており、送別を兼ねたものだった。

食堂には学徒会の仲間で大使館の通商経済部嘱託として働いている菅博雄、商務書記官小室恒夫、大使館内のベルリン総領事館につとめる井口良二もおり、一緒にテーブルを囲んだ。食事を終えると、千足らは小室書記官の下宿に向かった。

かれらは小室の下宿に入り、ソファーや椅子に腰を下ろした。小室書記官は戸棚からコニャックの瓶とコーヒー豆の入った袋を取り出した。どちらもいまや煙草やチョコレートなどと並んで、配給経済下のドイツでは手に入りにくい品だった。これさえドイツ人に渡せば、ライヒスマルク紙幣ではどうにもならない事が可能になった。ガソリンも手に入れば、家の修理もすぐにやってもらえた。

空襲警報を聞き四人は小室のアパートの地下室に降りた。近くに落ちた爆弾の衝撃で千足らはソファーから投げ出された。電燈も消えた。外の様子を見てきた住人が階段を駆け降りてきた。

「この辺りが爆撃の中心らしい。ひどい火事だ。」

千足は外に飛び出した。真昼のように明るい。すぐ隣の通りでは火の壁が空に向けて直立している。石の家がこんなにたやすく燃えるものかと言う疑問が頭をよぎる。午後十時半警報がようやく解除された。街の中心一帯が炎に包まれていた。

井口と大使館に向かうことにした。広大な公園ティアガルテンに面した大使館なら大丈夫だろう、というのが二人の結論だった。直線距離にして二キロほどである。二人は歩きはじめるが、炎上する家や崩壊した家が道路をふさいでいる。その度に道を探して迂回しなければならない。それに炎の熱さと煙も行く手を阻む。

リュツォ広場で木に身をもたれかけて少し休んだ。大使館まであと六百メートルである。どうにかグラーフ.シュペー通りに達した。大使館はこの通りの左側である。しかし、左手の火の手がすごく、先に進めない。結局更に数百メートルも右の道まで迂回しないと、公園方面に向かうことが出来なかった。

こうして普段なら三十分とかからないところを三時間かけて、大使館に着いた。大使館は菊の紋章も無傷のまま、周囲の炎の光を身に浴びるように突っ立っていた。しかし左に続く総領事館の建物には爆弾が落ち、火災を起こした。周囲に止めてあった車も数台が破壊されていた。

結局この大空襲でかなりの日本人が焼け出されたものの、満州重工業のベルリン駐在員浅井一彦が大腿部骨折を負っただけで人的被害はすんだ。

また大使館の建物にはただ一つの爆弾が落ちただけで炎上もしなかったが、直後に専門家が見たところ、屋台骨が緩み、もはや長期にわたって使用することは出来ないという結果であった。館員たちは「ナチの建築とはこんなものか」とあきれたりした。

続く11月29日、古河工業の北島正元が大使館に出向くと、館員の多くは疎開していた。

「大使館のあの美しかった部屋、その昔”何しに来たか?”というような顔をして館員がふんぞり返っていた部屋はがらんどうになっていて、日本人会(事務所)が移っていた。そして帳面を一冊机の上に置いて、邦人の消息を書くようにしてある。またその他の部屋にはドイツの軍人が土足のまま入っている。

<一九四四年>

一九四四年の一月一日に関しては朝日新聞の守山義雄の日記が残っている。

「戦時下第五回目の正月。除夜から新年にかけて、独逸に(それを祝う)形式なし。破壊された町に雪ふり出す。しかし積もらず。暖かし。ヒットラー長文布告、神の慈悲にすがらんとせざるところ、彼らしくてよろし。

終日蟄居す。深更二:三十空襲あり。元旦早々地下室通いは本年の多難を思わす。防空監視人レオの生意気、軍人の無礼、今年はまた嫌なところを沢山見せつけられるならん。」

一月十九日にはこんなことも書いている。

「鶏の水たき。虎屋のヨーカン。日本に帰れる如し。伊太利より石井君ベルリンに転勤し来り来訪。」

虎屋の羊羹はこの頃どうやってドイツに届いたのであろうか?

一月二十四日に日本人が開催される。

「日本人会理事会。在日独人らに三割乃至十割食料増加。河原、湯本両氏と記者団。復興外貨一万円請求決議」と守山は書く。

日本に住むドイツ人への食料配給が増えたそうだから、こちらでも同様の処置が邦人にとられるものと期待したのであろう。最後の復興外貨一万円とは、空襲で被害にあったベルリン邦人への見舞金を日本人会として本国に請求するということあろうか?

二月八日、珍しく日本への手紙を運んでくれる渡航者がいたため、同盟通信の江尻は妻にベルリンの様子を書き記して送った。

「近ごろドイツでも空襲が相当激しくなり、ベルリンの日本大使館にも相当大きな爆弾が命中し、一部破壊されたが、地下壕が堅固なので、一人の怪我人も出なかった。一般邦人も十分空襲に備えているので、今のところ死傷者は出ていない。

最近日本人会がなかなか活躍し、外国から衣料品や食料などを輸入し、配給してくれるので、それだけもらっていてもだいたい生活には事欠かぬありさまである。邦人も毎日の仕事であまり市内にいる必要のない人は、郊外に避難している。

僕も空襲の度ごとに市内に数基ある防空要塞に入ることをやめて、二月下旬までにベルリンの東方四十キロの田舎の部屋を借りることにした。ベルリンとの中間の場所に自転車を置き、市内の交通機関が止った時も、事務所に出られるようにするつもりである。」

前年の夏には気の動転した江尻も少し落ち着いた。

また昨年からの空襲で陸軍武官室の建物のかなりの部分がやられてしまった。そこで陸軍武官室は大使館に機能の一部を移した。また海軍武官室も二階の事務室に使っていた部分が大部分焼け落ちてしまった。そこで一部を郊外のシャルロッテンベルクのベルリーナ通り九十三番地に移した。

もう事務所として使える建物などベルリンにはほとんど残っていなかった。海軍武官室が空襲から無傷の建物に移れたのは、ドイツ海軍省の尽力の結果であった。しかしカイザー通りの建物も作りが立派で、地下室もしっかりしているので、当直を置いて管理を続けた。

<荒廃するベルリン>

三月十六日、潜水艦によって日本から赴任してきた海軍グループがベルリンのポツダム駅に到着する。制海権を握られ、哨戒の厳しい海域を通って伊号第二十九号潜水艦が、フランスの軍港ロリアンに着いたことはまさに快挙であった。

一行には新任海軍武官として赴任してきた小島秀雄少将も交じっていた。武官室で簡単な歓迎の午餐会が催された。ドイツにおける海軍の最高責任者自らが、危険を伴う航海に身を委ねた。小島は二度目の駐独武官勤務で、前回は陸軍の大島と共に、東郷大使の交代に積極的に加担した人物であった。しかし今回、小島の目にしたベルリンはかつてのとはまったく違っていた。

この潜水艦で日本へ帰国する花岡実業は日記の四月十三日の欄に、荒れ果てたベルリンについてこう書いている。

「ベルリンは晴れ渡っていた。シャロッテンブルク一帯は見渡す限り灰色の瓦礫の野原と化していた。崩れ残った建物の外廓や防火壁や煙突がわびしい影を落としている以外には人影も稀だった。これがかつて、その伝統、威容、秩序と完璧の防空設備を世界に誇った近代首都の変わり果てた姿だった。

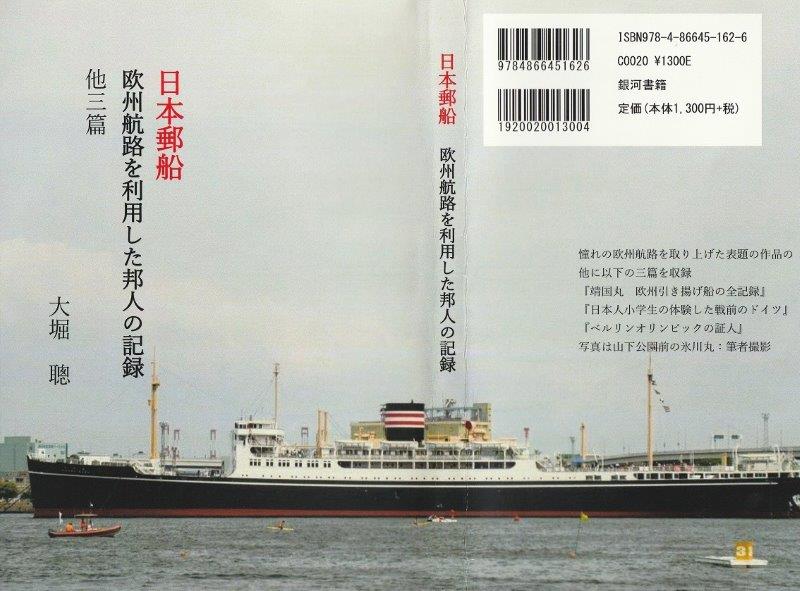

空襲後の海軍武官室。 阿部信彦さん提供。

この廃虚に奇跡のように残っているこの建物が、英国機の執拗な爆撃に全てを焼き尽くされた日本海軍ドイツ駐在員の最後の拠点で、一同は日ごとに募る困難と闘いながら、本国への情報連絡に最後のあがきをしていた。

この日も私は事務所の三階からしみじみとあたりを見下ろしていた。この町には全く親身にも及ばぬ世話にあずかった公私の知人が、今夜も襲ってくるかも知れない爆弾の絨毯下に戦っている。しかも私は彼ら、彼女らの前に一言の挨拶も残さずに本日忽然と姿を消さなければならない」

海軍軍人にとって潜水艦で帰国すると言うことは誰にも口外してはならない極秘事項であった。よってかれらは下宿の女主人に「ちょっとパリまで出張に行ってくる」と言い残してトランク以外の荷物を残したまま、潜水艦に乗り込んだ。

小島少将と同じ潜水艦で着任してきた田丸直吉海軍技師は大使館の様子をこう書いている。

「四月二十九日の天長節は大使館で式典が行われるというので、初めて日本大使館に出掛けた。大日本帝国の出先代表機関であるだけに、菊のご紋章のついた建物もなかなか堂々たるもので、その中の大広間で式典は厳粛に行われた。

陸軍出の大島大使も立派な体格で、ドイツに滞在する日本国民はすべからく自分を頼りにすべし、といった自負に満ちた表情を見せていた。式後にお酒が出てこのよき日を祝った」

しかしドイツの現状を外交官はどう見ているかと田丸が探りを入れると、大事なところではみな口を噤んでしまう。大使に気兼ねしているようであった。

|