Karuizawa in wartime part1

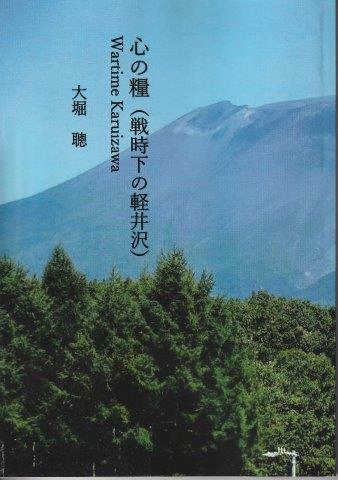

大堀 聰

この度『心の糧(戦時下の軽井沢)』は書籍化されました。

アマゾンでお求めになれます。こちら

<序> 「(戦時中の)軽井沢には食糧がなくても自由主義の作家や政治家、中立国の外交官がいて“心の糧”があった。」とは文化学院創立者西村伊作の6女西村クワが、戦後だいぶ経って語った言葉である。 クワは終戦の年1945年4月、家族の疎開先である静岡県三島市から、姉のナナと二人で、軽井沢に向かう。三島では食糧は充分とはいえないが、ひどい不自由というわけではなかった。しかし冒頭の言葉ごとく、心の自由がある地に向かったのである。 クワはさらに語る。 「父逮捕の記事が新聞に出たのが(1943年の)夏、そのとき軽井沢にいた。軽井沢では親が思想犯として牢屋に引っ張られていても、顔姿が日本人離れしていても、誰も何も言わなかった。」 クワの父親は1943年4月に不敬罪で逮捕された。しかし誰もそれを気にとめず普通に接してくれた。 軽井沢には戦時下に本当に心の糧があったのか?それを確かめたく、特に疎開を若い年代に体験した人が書いた回想録を当たってみた。回想録に出ている内容をそのまま信じ込むのは、危険があるが、あることを複数の人が書いているとすれば、信ぴょう性は高まる。本編では多くの人物を紹介しつつ、随所にテーマ別にエピソードを織り込んでいく。また参考文献は原則として巻末にまとめて表示する。 <歴史> 軽井沢の別荘第1号は、在日英国公使館公式司祭をつとめたアレキサンダー・クロフト・ショーによって1888年に建てられた。以降外国人の避暑地として名声を確立する。またそれに倣うように日本人も富裕層、政治家、文化人が別荘を建てた。 軽井沢に別荘を所有していた日本人は、1941年12月8日に日本が欧米と戦争状態になっても、夏の避暑に利用している。しかし日本が劣勢となり、1944年ころから疎開地として長期に利用し始める。親戚等も加わりいわゆる縁故疎開である。 そして終戦の年1945年の3月10日の東京大空襲で多くの人が住まいを失い、以降はその数が急に増える。よって疎開の体験談は、3月以降についてが大部分である。 一方外国人の場合、開戦と共に敵国人は抑留されたが、同盟国人、中立国人は軽井沢がその居住地の一つに指定され、移り住む。開戦当初は強制ではなかったが、1943年12月、「外国人絶対居住禁止区域」が指定され、横浜などから立ち退きを迫られると、軽井沢に外国人居留者が増える。彼らは異国の高原地帯での生活、特に冬の寒さと食料調達で非常に苦労をした。 しかし外国人が多く集まることで、安全が保たれた。当時の日本人は金髪の外国人を見たら、敵国アメリカ人と思うのが普通であったので、他の外国人の珍しい都市では暴行を受ける恐れさえもあったからだ。 疎開者が増える前の「1943年軽井沢別荘案内図」には住所と共に持ち主の名前が載っている。それによればカタカナで書かれた外国人名義の別荘はすでに全体の4分の1くらいか。そしてその番地は今もそのままの住所が多いようだ。 <戦時下の様子> 歌人窪田空穂は終戦も近い1945年7月に軽井沢に疎開したが、戦時下の軽井沢の外国人の情景をうまく書き残している。 「旧軽井沢一帯の碓氷の支脈寄りの傾斜地帯に彼ら(外国人のこと)は別荘を構えている。わが国(日本人の)別荘は浅間山寄り、離山(はなれやま)の孤立した山の山裾に多く、これは平地を選んでいる。建築様式も一目にそれと見分けられる程に異なっている。 外人は樹木の多い、殊に陰鬱な地に、わが国人その反対な、比較的明るい地にいるのである。」 つまり軽井沢駅から旧軽井沢に向かうと右側が外国人で、左側に日本人の別荘が多かった。そして 「一歩屋外に出ると、見かける人の8,9分は外人で、自国人と言っては極めて稀で、珍しいくらいであった。」 これは当時の町の人口構成からするとやや誇張されている感じだが、旧軽井沢あたりはそのくらい外国人の姿が目立ったということであろう。 「路上に見る外国人で、歩いているものは全くないといえる。全部自転車に乗っている。男も、女も、子供もすべて自転車である。その洋服が身についていて、品としては決して良い物ではないようだが、いかにも格好良い。」 日本人でも裕福な家庭の子弟は自転車を好んで利用したようである。つまり自転車は誰にとっても必需品であった。 <外国人の数> では実際どのくらいの数の外国人が、軽井沢にいたのであろうか?戦前になるが1935年8月26日、作家の室生犀星は『都新聞』に書いている。 「西洋人が2000人もいるのであるから、そんな散歩時間は、町は全く賑やかである。38カ国の人種がいるそうであるから、世界にも珍しい”町”かも分からないのだ。」 犀星の2000人の出典元は不明であるが、次に紹介するデーターと国数38が一致しているので、元は外事警察から出された数字であろう。 しかし米英といった連合国の人々はその後どんどん自国に引き揚げる。大きなショックは1939年8月23日にドイツとソ連の間に締結された独ソ不可侵条約であった。1939年8月27日の毎日新聞が伝えている。 「慌ただし軽井沢 外国人続々引き揚げ ニュースに集まる外国人たち 今英独人を始め世界30余か国約1000名の外人が(軽井沢で)国際万華鏡を描いているが、欧州の危機が伝わるや、25日以来気の早い連中は時を移さず続々引き揚げ始めた。外字新聞などは数分間で300部も売れてしまった。」 外事警察は1941年夏の軽井沢の外国人の状況を次のようにまとめている。 「この夏軽井沢に避暑滞在した外国公使館員は32カ国、106名に達し、うち大公使は23名に及ぶ。一般外国人は38カ国807名にして、昨年より約400名の減少を示す。」 当時滞在者は警察に届けなければならなかった。そこから開戦直前の避暑外国人は外交官、一般人合わせて913名であったことが分かる。1935年からは半減である。半年後の日本の参戦で、敵国となった英米などの外国人は日本を去り、数はさらに減ることになる。 一方その後戦争の激化で、1943年9月には横浜を中心とする湾岸地帯から外国人の退去が命じられ、軽井沢にも多くが疎開する。同盟国のドイツ人も例外ではなかった。そしてさらに多くの外国人を軽井沢に向かわせたのは、1945年3月10日の東京大空襲であった。結果として終戦時には約1500名の欧米系外国人が暮らすこととなる。 こうした変遷を、まず白ロシア系の疎開者から見ていく。白系ロシア人はロシア革命で祖国を出たものがほとんどで、戦時中は無国籍者となっていた。 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 書籍の項目のみ確認できます。 <亡命ロシア人 レオ・シロタ(ピアニスト)> 浄月庵は軽井沢高原文庫に移築、保存されている。ただし庵内の説明にはシロタの名前は出てこない。(筆者撮影) <ピアノの授業> <アイザック・シャピロ 白系ロシア人> <アルメニア人 アプカー一家> <燃料の確保> <良き警察> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ロイ・ジェームス> <タタール人> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <亡命ロシア人 スタルヒン> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ワルワーラ・ブブノワ他> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <警察組織>  以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <疑われるスエーデン人> な  現在の旧スエーデン公使館。(筆者撮影) 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <警察関係者の証言> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ドイツ人> <オット(Eugen Ott) ドイツ大使他の外交官> <ドイツ語教員 ヘルムート・ヤンセンとヘルベルト・ツァッヘルト他> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ドイツ語教員 ロベルト・シンチンゲル> <フリッツ・カルシェ 旧制松江高校ドイツ語教師> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <カローラ・ティーデマン ドイツ人> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ヨーン・パーシェ ユダヤ人の血を引くドイツ人> <ドイツ人牧師> 1897年に設立されたユニオンチャーチ。現在の建物はヴォーリズの設計で改築されたもの。 <ドイツ人神父> <レオポルド・ウィンクラー 牧師> <ドイツ人外交官 フランツ・クラップフ> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ドイツ人元外交官 フレデリック・デラトロベ> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ドイツ人スパイ リヒャルト・ゾルゲ> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ウィリー・ザイラー(ドイツ人 画家 Willy Seiler)> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <集会堂> W.M.ヴォーリズの設計で1922年に建てられ、今も集会堂として利用されている。 (筆者撮影) 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ドイツ人保養所> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ドイツ人の学校> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ルートヴィッヒ・フランクの学校と悲劇> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <学校焼失> <カール・キンダーマンの学校> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ミッション系の学校> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <日本人の学校> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <山羊> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <万平ホテル 1> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <万平ホテル 2>  万平ホテル入り口(筆者撮影) 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <警察が捉えたソ連人> <ドイツ人の見たソ連人> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <蘭印からのドイツ婦女子>  軽井沢高原文庫に保存されている野上の書斎「鬼女山房」。筆者撮影 <ヘルマン・ボーネル(ドイツ人・教育家)> <ヨーゼフ・ローゼンストック> <ポーランド人> <マンフレート・グルリット> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <テオドール シュテルンベルク(法学博士 東京帝大教師)> <無国籍者> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ステフィ コーン ドイツ系ユダヤ人 無国籍> <ルネ・マルセル 横浜フランス領事館副領事> <ロベール・ギラン フランス人 > 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ポール・ジャクレー (フランス人、版画家、浮世絵師)> <アンドレ・ボッセ フランス人> <ゲイマー康子 (事実上のフランス人の妻)> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <配給> <ドイツ人向けの食糧倉庫> <食料調達> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <草津軽便鉄道>  軽井沢旧駅舎記念館の前に保存されている草軽鉄道の電気機関車(2018年6月筆者撮影) <短波ラジオ> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <スイス人 カミーユ・ゴルジェ公使> 別稿「戦時下日本のスイス人 ゴルジェ公使とファーブルブラント家を中心に」はこちら。 「マルガリータ・ストレーラー 国際赤十字委員会ジュノー博士と共に来日した女性」はこちら。 <スイス人 F.W.ビルフィンガー> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <マリー・エルゼ・バルク (スイス人の妻)> <スイス人 サリー・ワイル> 横浜のホテルニューグランドにはワイルのパネルが展示されている。(筆者撮影) 別稿「戦時下、横浜の外国人 サリー・ワイル」はこちら。 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <スイス籍 スタンヂ・サカエ(栄)> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <イタリア人 マライーニ一家> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <フィンランド人 渡辺シーリ> <闇商人> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <ハンガリー人 フランシス・ハール(Francis Haar)> <ハンガリー人 エルンスト・クァスラー(Ernst Quastler)> <ランジェル一家 ポルトガル人> <南京政府大使> 以降は書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク。 <泥棒> 書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク <敵国人> <敵国人 アントン・グディングス> <クラウス・プリングスハイム2世> 書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク <列車 1> <列車 2> 書籍でお楽しみください。アマゾンのリンク <第26トンネル> <帰化日本人 ウィリアム・メレル・ヴォーリズ>  ヴォーリズの設計した朝吹山荘。(筆者撮影) 一部完 筆者の書籍の案内はこちら |