|

<序>

小松ふみ子は『伯林最後の日』という本を書いていることを知って、パリからベルリンに引き揚げてからの様子を数年前に『西村ソノ』の中で紹介した。この本は国会図書館に所蔵されていて、当時とても質の悪いマイクロフィルムから苦労してベルリン時代のみを読み説いた。

ところが最近、コロナ禍の中、国会図書館を訪問しなくても、コピーを注文できると知り、同書からパリ時代の部分を遠隔注文して自宅に届いた。

留学生のふみ子は日本人社会に深くは入り込んでいないので、書物の中でも残念ながら日本人の交際はほとんど出てこない。その中から彼女パリでの生活ぶりが分かる部分を取り上げ、解説を加えていく。

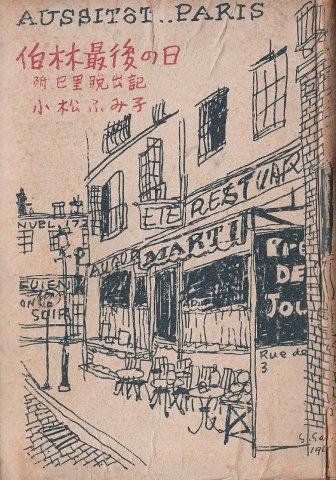

<表紙>

以前にも紹介した小松ふみ子の探究者ロナン・ファーレル氏が、同書がネット上で売りに出ていることを見つけ注文した。しかし氏は海外在住のため、手続きがうまく進まなかったので、筆者が購入し、それを郵便局から発送した。1947年の発行であるが、本の状態はそれほど悪くはなかった。氏よりは表紙の写真を紹介する許可を得たので、最初に紹介する。そのパリの街のスケッチの右下には作者の名前から

S. Sa,,,

194,, とだけ読める。いつの日かこれを描いた作者も分かるであろうか?

と思ったのも束の間、先のファーレル氏よりこれは佐野繁次郎(さのしげじらう)であろうと教示いただいた。ローマ字S. Sa,,,とぴったり符号する。佐野は1937年にフランスに渡っているが、日本参戦前に帰国したようだ。

<上陸直前のパリ>

1 葉緑り 1944年5月12日

「ポール・クローデルが、詩の豪華版を出版する事になって、挿絵を日本人のH画伯に依頼した由。専らの評判になっているのは聞いていたが、今朝その詩の草稿を雑誌社グラッセで偶然にS氏に見せてもらった。

パラパラと頁をめくると、日本画的な繊細な筆致で砂地にあげられた一艘の小舟、前面の青い海、薄色にかすんだ向こうの陸地が目に入る。『水漏れ小舟』と題して(中略)

天主教の国だけに彼の作品は異状な好評で歓迎されている。文壇での選ばれた存在と云う事が出来よう。彼は日本にかつて仏国大使として海を越えて来ていた。我々にとっても親しい名前だ」

ポール・クローデル(Paul Claudel)はふみ子も書いているようにフランスの劇作家、詩人、外交官である。1921年から1927年まで駐日フランス大使を務めている。

次のH画伯だが、昔は個人情報が今日の様にうるさく言われることはなかったが、この時代の回想録ではこのように実名ではなくアルファベット一文字で表すことが多い。筆者はすぐさま誰であるかを探すことになるが、このH氏は原田梨白(1890・1954)本名、原田彦太郎だ。

終戦の年1945年に発行されたクローデルの詩集『Dodoitzu』(都々逸)の表紙に彼の名前が載っている。

最後のページにはカラーで綺麗な花瓶の花が描かれ「於巴里 李白 R. Harada」のサインがある。終戦時のパリにも関わらず立派な詩集が出来たという印象だ。

原田は1943年フランス人ベルタ・サロメ・ブロンと結婚したという記録が外交史料館にある。原田53歳の時だ。それもあってパリに残留し、敗戦を迎えたひとりだ。原田についてさらに調べると

「絵心と天婦羅道具を持って第二次大戦前のパリへ。そして戦前・ 戦中 ・戦後をフランスと ドイ ツで暮らし、祖国の土を再び踏むことなく世を去った」とある。

2 イシ・ロンドル(こちらは倫敦放送局) 日付なし

「ラジオ巴里が(中略)日本が同盟国であるが為、一役買って一週間に一度は日本の音楽及び文学等の解説の時間がある。田舎芝居の幕が開いて都会人の趣向は如何と、15分間の放送の結果を案ずると、

『東洋の音楽は変わっている。一体にテンポがゆっくりしている』

親切な巴里人はあまり手厳しい批判は避けてこれくらいに言ってくれる。ベートーヴェンやドビッシーの交響楽に耳慣れている人達に、我々の音楽はまだまだ物足らないのだ」

戦時下のパリで一週間に一度、日本の音楽や文芸の朗読があったというのは興味深い。ふみ子は日本の音楽にやや厳しい意見を持っているようだ。

「ちょうどアベニュー・ド・オペラの正金銀行に用があって、国立劇場の前まで来ると、空襲のサイレン」

オペラ通り13番の横浜正金銀行に勤務したのは武井良介、堀敏郎、小松市左衛門だ。彼らは全員ベルリンに避難する。武井はその後スイスに入る。

3 バカデール 1944年5月28日

「日本人会でやっている自動車運転の稽古に行く。これは汽車の無くなった場合のことを考え、万一の為に皆自動車の運転を習うことになったからだ。今日で3度目の稽古。もう、一人で運転は出来るが、モン・パルナスの通りで曲がる時、2度も車道に乗り上げ指導者に『スネパジョリ(まずいですね)』と言われて苦笑」

連合軍がパリに迫ってくると、日本人はベルリンに避難する計画であった。移動の列車が無くなれば自動車で行くしかなかった。パリには根っからのパリ好きで、大使館が勧告するベルリンへの避難を拒絶者も幾人かいたが、ふみ子は大勢の日本人と統一行動をとることを決めていたようだ。

「マルグリットから日曜にはバカテールに行こう、と誘われていたので待っていたら、空襲のために満員の地下鉄の中で40分も立ち往生をさせられたと不平たらたらやってきた」

マルグリットという人物は特定できない。バガテールは1905年開園の「バガテルバラ園(La Roseraie de Bagatelle)のことか?ふみ子のアパート(17,r, du Sommerard)からは今も交通機関を使って1時間ほどの距離だ。少し遠いが、どこか別のカフェかなにかであろうか?一方留学していたソルボンヌ大学までは400メートル、5分の距離だ。

ふみ子の住まいの現在。Hotel Home Latin(15-17 RUE DU SOMMERARD) ホテル・オーム・ラタン

6 英米軍の上陸 1944年6月6日

「われわれのドイツ行きもいよいよ今週中になるらしい。前には同盟国のちぎりを以ってドイツへの信頼の為にも、いち早く巴里を逃げ出す行為は止した方がいい、と表明していた大使館側が今度は意外にも急いでいるとのことだ」

8月13日の巴里引き揚げの2か月前、連合国軍がノルマンディーに上陸した時点で、パリの日本人のドイツ引き揚げが決まっていたことが分かる。

7 巴里へ巴里へ

「ドイツ軍に従軍した日本の新聞記者の話では、シェルブールの激戦は軍艦から前線に向かって発砲される大砲が1分と間を置かない。文字通り砲弾が雨のように降ってきたと。彼は塹壕に身をひそめて、今か今かという生命の脅迫観念に襲われ、手記を取ること等、一秒後の生命も補償できない今、まったく無意味と感じられ、ヒューと飛ぶ砲弾の中で、まだ死なぬかと意識すること、呼吸をする瞬間、瞬間が、何とも言えぬ生命の消費であったこと等物語っていた」

この日本の新聞記者は朝日新聞の衣奈多喜男である。パリの特派員であった衣奈は7月1日、ドイツ軍の案内でパリを発ちシェルブール方面に向かう。戦後『最後の特派員』という本にその様子を詳しく書いている。

「私のこの時、鋭く心に悔いた。何も好んでこの大爆撃の中にとびこむことはなかった。新聞記者がヨーロッパまで来て、こんな苦労をするのも未曽有のことであろう。今までの危険は突破できたが、今日こそは助かる見込みは薄い。ローマの爆撃、ベルリンの大爆撃にも遭って来たが、鉄かぶとひとつを盾に爆弾の雨を受けるのはこれが初めてである。私は観念した」

衣奈はパリに戻ってふみ子ら日本人に興奮気味に語ったのであろう。

「最近巴里に来られた三谷大使はヴィッシーからの汽車が途中までしか来ず、そこからパリに歩いて着かれたとか。その時汽車は超満員で、乗客は皆窓から飛び降りる。婦人の中には足を折った人もあったとかの事で、窓からの飛び降りとはなんという乱暴さと聞いていた面々、大いに驚いてしまう」

パリの断末魔の光景だ。

<巴里との別れ>

1944年8月13日

「この日我々はいよいよ巴里を発つことになった。巴里はもう三日とはもつまいとのこと。

マダム・スパネルが目に一杯涙を浮かべて『さようなら』を言いに来る。この人は白系ロシア人だが、大革命前からこの巴里に住んでいる上品な、いいお婆さんである。

『さよなら』と急いで自転車タクシーの箱に乗ると『気を付けて』と車の側に来て覗いている。

『こんな時、本当にドイツなどに行ってしまって可哀そうだ。どうしても行く気か、、、』と聞きなおす」

さらに続ける。

「自分は微笑んで『大丈夫』という。戦争になってからというものはドイツ行きと聞くと巴里人は楽園から追放されて地獄へ落ちていく者に対するように、気の毒がった。

アントワネットが後ろから自転車で追いかけて来る。スカートも髪も風に吹きなびかされている。遅れまいの一心で一生懸命に走って来る。親しい友に別れるのはいやだ。大学の廊下でルエラン教授に紹介されてお互いが知り合ってからもう6年になる。

アントワネットは仏国の日本領事として神戸に8年間も対際しておられた長女で、日本在住期間の良い思い出のゆえに今も変わらず日本を愛している。フランスを去って失う大きな『実物』である。しかし6年の友情は私の心の永久の糧である」

フランス人でも日本と縁のある人との付き合いが多かったのであろう。

「約束の場所に着いてみると、同胞たちはリュックサックの旅姿で待っている。ここからは大使館の車で向かう。

一同が西停車場に着いたのが、午後の2時、しかし汽車は何時出発になるか分からぬという。9本の線路は独兵を満載したままの列車で埋まっている。

誰かフランス人の女の人があなたを呼んでいる、と同胞のひとりが教えてくれたので、駅の外に出てみると、さっき別れたばかりのアントワネットがここまで追ってきて、撫子の花束を持ってきてくれたのであった。

駅内にはドイツ人や同盟国人以外は入れないのであるから、、、、」

「2等の軍用列車であった。どのホームも軍隊でいっぱい。その中に入って行った我々の姿を見ても、彼らはさして不思議そうな顔もしない。自分自身のことにかまけているのである。

冷たい夜気に当たっていると自分も(兵士たちと)同じように手足を長々と伸ばしてセメントの上で休息したいような誘惑を感じた。ふと気が付くと朝からまるでろくに腰も下ろしていない。倒れる程疲労している。車の中は4人掛けであまりにも窮屈だ。それに暑い。

荷物を運ぶ手押し車が闇の中に置かれているのを見つけて、鉄板の上にマントのまま持たれた。といつの間にか深い穴の中に吸い込まれるような激しい睡魔にとらわれてしまった。巴里の最後の夜は、手押し車の鉄板の上で更けていく」

最後のふみ子の言葉が印象深い。

<5日間の旅>

「汽車の鳴笛が夢に入るとハッとして我に返った。そして再び窮屈な車内に入るとまた倒れるようにして眠っていた。時計を見ると6時。

自分は未だパリの街にいるのだ。顔を洗って汽車を降り、K夫人等と構内のカフェにコーヒーを飲みに行く。

汽車は依然として何時発つとも見えない。持って来た2,3日分ほどの食料ではこのように汽車が停まっていては、目的地に着くまで続くかどうかと心許ない。3リットルずつの飲料水もこの暑さではいつまで続くことだろう」

2,3日分の食料と6リットルの水を持っての引き揚げは、女性にとっては荷物も重く特に大変であったろう。

「駅のドイツ当局へ先発させてもらうために交渉委員を出して交渉したが、なかなか要領を得ない。

昼食後まもなく、ドイツ側から、パリから2時間以内の地点で鉄橋が爆破されたから、徒歩連絡をしなければならぬと知らせてきた。距離にしておよそ3キロばかり、しかし車内に持ち込んだ各自の手荷物類は到底手で持ち運べないから今すぐ汽車から下ろしてくれと言う。

体は8月の軽装であるし、車内持ち込みの荷物は又至極制限されていたので、各人にとって極々の必需品又は貴重品のみに限られていたのであるから、これなくしては戦乱困憊のドイツでは到底、生活不可能の状態に陥ってしまうだろうと一同思案に暮れてしまう。

大使館の方では今大至急で市内のトラックを駆り集めているから、それが出来れば、一同の荷物を先に送って、徒歩連絡の駅まで届けようという計画を立ててくれた。」

この状況で自分らの荷物が安全に戻るかは不安であったが、結局皆駅で荷物を下ろした。

「荷物を降ろしてひと段落着くと、ちょうど午後の2時であった。窓に寄りかかって何気なく外を眺めていると、汽車が突然何の合図もなく動き出した。ほんの咄嗟の事で数人の子供たちも、ホームで彼ら母親や友達と遊んでいたのだが、汽車が動き出しても最初は本当に出発するものとは誰も思わず、何かの間違いかそれとも今にも止まってしまうだろうと、判然とした行動への決心がまだつかずにいるうちに汽車は徐行から次第に的確な速度に移っていった。

驚いて叫び声を上げながら2,3人が慌てて、飛び込んできた。と汽車はもうこの自分には本当に出発していた。青くなったある父親がその子供を走る窓から誰かの手に放り込んだのが、我々のパリを離れた時の最後の光景であった。

危険なパリを離れる安堵感で、先ほどまであのように心を煩わしていた荷物への危惧等は切実な問題ではないような興奮が、全ての人の心の中にあった。

夕方やっと目的地の壊れた鉄橋に着いた。途中一揆にも見舞われなかった。軍隊も続々下車した。ここから我々は次の駅まで歩かなければならなかった。

いち早く伝わったニュースは、我々の荷物を次の駅に送り届けた自動車がさらにここまで来て、我々の到着を待っているということであった。何という僥倖!我々は列車の中で小躍りした」

この時トラックで荷物の運搬に向かったのは、パリに残留を決めていた画家の板東敏雄だ。残留したのは妻がフランス人であり、身重であったことが大きな理由であろう。以下は板東の日記からだ。

1944年8月13日、多くの日本人婦女子(42名)が列車でベルリンに向かった。翌日板東が大使館に行ったら、広庭(祐夫、三菱商事支店長)より

「鉄橋が壊され、(婦女子の乗った)汽車が立ち往生しているから、何キロか先まで皆を自動車で運んでやる用意をしている。あなたも行って下さい。」と頼まれ

板東は「よろしい、行きます。」と答え、大使館のルノーの10馬力ですぐ出かけた。

<自動車組の引き揚げ>

ふみ子は自分らが列車で脱出した直後に自動車でベルリンに向かった一行の話を伝聞だが書いている。

「われわれの出発から2日遅れて陥落一歩手前の巴里を自動車で発ってきた人々が日本大使館の庭に勢ぞろいした時、急に四方の窓々が開き、一斉にドイツに加担した日本とばかりに罵詈雑言を浴びせかけ、小石、ガラス、ビール瓶等を途上に投下したので、自動車は今にもパンクしそうになって危険この上もなかった。全速力で逃亡はしたが、街の混雑のために一晩中ぐるぐると同じ所を回っていたという。

その後の巴里の様子を知ったのは、5日の旅の後でベルリンのラジオを回した時である」

この時も先述の板東は手伝いをしている。

後日、自動車を連ねてベルリンに引き揚げる残った男性らを見送りに大使館に行くと、空襲を恐れ車はライトをつけないまま出発しようとする。するとベルリンに向かう広庭が

「板東ハン、こんな明かりでは狭い出口、出せまへんから、あんた運転してください」と言われ、浜中(武夫)を同乗させ、しばらく運転した。その後大使館に戻ると

「早川(雪洲)、沼沢(三郎)と淋しく話した。(中略)我々20人を残して皆、行ってしまった。私はできるだけのことは皆のためにしたので、さっぱりしていたが、疲れていて少し休んだ」

残るもの、去るものお互いに反目もなく協力しあったことが分かる。

なお板東は、ふみ子が参加した引き揚げのための自動車運転の訓練にも参加している。

「戦争も(邦人は)段々ドイツへ引き揚げる気持ちが濃くなってきたので、隣組では汽車、自動車が考えられ、運転の出来ない人に、私が陸軍のトラックで教えた。私は汗ぐっしょり上着の袖まで。

上着は捨ててしまったが、左の耳が急に聞こえなくなり、医者に診てもらったが、駄目になってしまって、左の方から話されると、右の耳まで届かぬことがあって不便になった。

沼沢の場合、マーセ・アリエー、後進をさせて黙ってするままにさせておいたら、完全に四つの車(タイヤ)を人道(歩道)へ乗り上げてしまって、「これでよろしいか?」と真面目な顔をしているので、降りて車を見させたら、笑い出した。もっともトラックは後方の見えない車だったが、人道へタイヤが上がるのを感じなかったのだ。沼沢はパリに残ったので運転の必要なく、止めていた」

こうしてふみ子の回想と、衣奈の回想、坂東の日記からいくつかの事柄がつながった。これが調査、研究の醐味だ。

(2021年2月19日)

筆者の書籍の案内はこちら

こちらの書籍で小松ふみ子を取り上げております。

『第二次世界大戦下の欧州邦人(フランス編)』

|