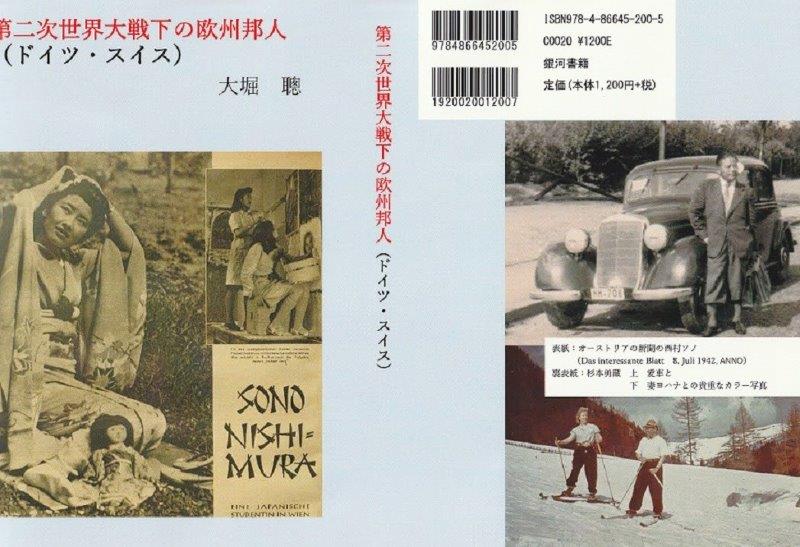

『細雪』とドイツ人 第二部

Sasameyuki and German Part 2

| <ドイツの住所> 先ほどのルミーの手紙には 「もうすぐ私達は新しい家を持ちます。私達の住所はオーフェルベック街一四番地、地階左側です。」とハンブルクのアドレスが出ている。住所であるオーフェルベック街であるが、アルスター湖に近いOverbeckstrasseの可能性が高い。(ベルリン在住 長嶋伸一さんのアドバイス) グーグルで検索すると下のアパートが出た。意外と質素である。空襲で焼けたであろうが、おそらく同じ様な構造でアパートは再建されているはずである。ドイツの地階(Erdgeschoss)は日本の一階である。左側なので、丸印のところに住んだことになる。  一方ベルリンに戻ったヘニング夫妻の娘フリーデル・ヘニングの手紙で、住所はベルリン マイエルオットー街と書いている。こちらはすでに細江氏が注釈に”Meier Otto Strasse”ベルリンの西部にある、と特定している。 またベルリン在住の翻訳家長嶋伸一さんはそこを訪問しネットに紹介記事を書いている。こちら 最近”聖地巡礼”と称して、アニメ等の舞台となった場所を訪問することが流行っているようだ。細雪ファンの巡礼地として、ドイツの二つの通りを選んではいかがであろうか!? <ドイツレストラン> レストランもドイツ系が一番多く登場する。特に銀座のローマイヤー(Lohmeyer)が贔屓であったのか、頻出する。 「ローマイヤアは気が変わらないからと、数寄屋橋際のニュウグランドへ上がった。」 (中 192ページ) さらには次のように連続して出てくる箇所がある。 「妙子は銀座まで出かけるなら、話に聞いているニュウグランドかローマイヤアへ行きたい」 (以下中 325ページあたり) 「三人がドイツビールのジョッキーを一人で一つずつ空けて、ローマイヤアを出てから」 「昨夜のドイツのビールの味が忘れられず、今夜は妙子が輝雄にローマイヤアを奢った。」 「昨夜のローマイヤアどないやった?」 「昨夜は料理が違ってたわ、ウィンナシュニッツレルがあったで」 ドイツビールをジョッキで飲むとは、現代でも通じそうな場面だ。また同レストランは今も日本橋を中心に何軒かあるが、あまり話題にはならないのが残念だ。 (ゾルゲとローマイヤに関してはこちらを参照) 一方ジャーマンベーカリー(German Bakery)は 「三越の七階、ジャアマンベーカリー、コロンバン等々、方々で一と休みしては」(中 192ページ) 「今ジャアマンベーカリーを出てから日劇の前へ来る迄に」(中 331) と登場するがメニュー等への言及はない。当時は店は銀座の他横浜にもあった。 また神戸にはジャーマン・ホーム・ベーカリーがあったが、こちらの記述はない。今その店は創始者フロイントリープの名前を継いでいる。さらには 「神戸の元町へ買い物にでた帰りにユーハイム(Juchheim)でお茶を飲んでいると」 (上 120ページ) 「帰りは元町からさん三宮町まで散歩してユーハイムで一と休み。」(下 176ページ) とユーハイムも言及だけである。付け加えると当時白系ロシア人が神戸にモロゾフ製菓を設立したが、こちらも記述はない。 なおナチ党の組織の一つであるドイツ婦人労働戦線大阪、神戸支部の副会長はエリー・ユーハイム夫人であった。シュルムボムといい当時普通のドイツ人は皆、ナチスの組織に入会させられたと考えるべきであろう。 <シャルンホルスト> 神戸は港町である。外国航路に就航する船として エムプレス・オブ・カナダ (カナダ船) プレジデント・クーリッジ (アメリカ船) シャルンホルスト (ドイツ船) の3隻が登場するが、そのうちドイツ船はシャルンホルストだけである。 キリレンコの妹カタリナがこれに乗ってドイツに旅立つというので 「姉ちゃんはシャルンホルスト号見に行くねんと、雪子は肩をすぼめながらニヤニヤした。」(中 298)と豪華船を見に行く嬉しさが表現されている。そして 「いつかのあの、プレジデント・クーリッジとはえらい違いやわ。あの船は何処もかも白い明るい色してたけど、ドイツの船は塗ってある色が陰気で、何か軍艦みたいやわ」(中 309ページ)とは幸子らの感想である。 シャルンホルスト号は神戸に縁が深い。 「キリレンコの妹カタリナが、豪華船シャルンホルスト号に乗ってドイツへ旅立ったのも、その月のうちのことであった。」とカタリナの旅立ちは1939年3月末のことである。その直後の1939年5月24日の朝日新聞は、 「横浜港シャルンホルスト号 鳩便」と題し、 「日独医学交歓のためナチス保険総官代理として来朝したヘイデン・カンプ博士及び在ベルリンの近衛秀麿子の紹介で来朝のドイツ宣伝省音楽部員マンフレッド・グルリット教授等を乗せたドイツ汽船シャルンホルスト号は23日午後零時半、上海から横浜に入港した。」と報じた。 ちなみに「鳩便」とは伝書鳩が、原稿を港から新聞社まで運んだのであろう。 谷崎が客船の出航日まで実際のタイムテーブルに即したとすれば、これはカタリナの3月末の渡欧から引き返してきた航海である。もしくは上記記事などは、切り取って疎開先まで持ち込んだのではないか? そして同年8月16日、シャルンホルストは神戸港を出港、8月28日にマニラに寄港した後、シンガポールへ向かっていた時にドイツ本国からの暗号無電を受け、再びマニラ帰投。9月1日に神戸港に戻る。ドイツがポーランドに侵攻する日である。 翌9月2日の朝日新聞は書く。 「英仏領港から抑留の威嚇を受け日本に逃げ帰ってきたドイツロイド汽船シャルンホルスト号が1日午前10時40分、マニラから悄然と神戸港に入港、19番ブイに係留、帰国の目処がつくまでここに待機したいと申し出てきた。」 このあとシャルンホルストは、約3年間も神戸港に繋留・放置された。 谷崎は港のそばに行く度に、沖のブイに係留されたこの豪華船の姿を見たはずである。 また1938年1月31日の朝日新聞には 「日独親善に多大な貢献をした駐日ドイツ大使、デイルクセンは治療のためついに帰国を余儀なくされ、2月5日横浜発 エンブレス・オブ・カナダ号で去ることになった。」とある。この船も小説に登場する。 筆者は小説でシュトルツ父子が短時間で帰れるアジア、スエズ運河経由の欧州航路を取らずに、アメリカ経由という遠回りをするのか、当初いぶかしがったが、ドイツの大使もそうしている。最後にアメリカを見てドイツに帰るという者も多かったのであろう。 <在留ドイツ人と神戸ドイツ学院> ペータアとレミーが通った神戸ドイツ学院について考察する前に、 当時ドイツ人は何人くらい日本に滞在していたのであろうか? 1939年2月6日の朝日新聞によると 「防共枢軸の下に結ばれた盟邦ドイツ人の在留民は、東京、横浜、神戸など全国で約1700名に達し、この中で数百名の子供たちはいづれも東京大森と神戸の”ドイツ学園”で教育を受けている」と1700人くらいである。 筆者が多用した「ドイツ大観」には配偶者を含めておよそ1000人の居住者の名前がでている。それに子供と在留非登録者を合わせると、確かにそのくらいになる。 そして数百名の生徒が、東京大森と神戸の二つのドイツ学院にいたという。大森には高等教育機関ギムナジウムまであったが、神戸はなかった。よって大森のほうが規模は大きかった。 生徒数百名を大ざっぱに言うと神戸にも100名くらいはいたと考えられるが、生徒の数について触れた資料は少ない。筆者が見つけたのは1937年5月24日付けのベルリンの新聞”Berliner Tagblatt”である。 記者はベルリンの日本人学校を訪問するのだが、かつて日本にもいたことがある。彼は 「ベルリンの日本人学校には26名の生徒がいて、ハンブルクには規模の小さい寺子屋のような分校がある。東京のドイツ学園には100名ほどの生徒がいて、神戸の学校はハンブルクの日本人学校に相当する。」と書いている。とすると神戸には50名以下、30名くらいの生徒がいる事になるが、こちらが現実に近いのではないかと筆者は考える。小ぢんまりとした学校だったのである。 その後『神戸ドイツ学校の100年』(原文ドイツ語)という書籍の中に、生徒数の正確な数字が記されていることが判明した。以下の通りである。筆者の推理の不正確さを恥じ入る次第である。 1937/38年 生徒数81名。前年から21名増えたのは、上海事変で同地からの避難者が多かったからである。 1941年 生徒数113名 前年から51名増 この急増は蘭印からの避難民受け入れのため。 幼稚園28名 (2017年6月18日追加) さて細江の注釈では 「1909年に創立された神戸ドイツ学院のこと。当時は神戸市内の北野にあった。シュトルツ家のモデルとなったシュルムボム家のペーター、ローゼマリー、フリッツは1938年7月まで、実際にこの学校に通っていた。」とある。 小説では1938年7月5日の神戸大水害の時点ではフリッツは就学前となっている。 (中巻 49ページ)細江氏が実際の生徒名簿まで調べたのか興味ある所だ。 なお学校の住所は「山本通り2丁目」であった。今は通称「風見鶏通り」である。ここにはドイツ系の建物も多かったようだ。1939年9月3日の朝日新聞によれは 「ドイツ人大会 祖国の重大危機に胸轟かせつつある阪急在住のドイツ人約200名は2日夜7時 神戸山本通りのドイツ人クラブに参集。」とドイツ人クラブも山本通りにあった。おそらく学校とは併設と思われる。 また戦後、ドイツ語辞書の編纂で有名になるロベルト・シンチンゲルは1923年神戸に着き、ドイツ学園でラテン語を教えた。娘が学園の運動会で表彰される写真も残っている <ドイツ語> 中巻では悦子とルミーでドイツ語の会話が続く。日本語に、ドイツ語のルビが振られているが、ドイツ語をカタカナで入れ込んだ谷崎の意図は何であったのであろう? 「ルミーさん 来たれ(コム)」 「1,2、3、4、、(アインス、ツワイ、ドライ、フィール)」などと、悦子は一から三十くらいまでは迄はドイツ語で数を云い、その後も 「早く! 早く!(シュネル シュネル)」 「ルミーさん、何卒(ビッテ)」 「未だいけない!(ノッホニヒト)」 「アウフ、ウィーダアゼーエン!(さようなら)」と続くのである。(中 209ページ) 他の箇所では 「突然“ドイッチュラント、ユーベル、アルレス”の合唱が、ローゼマリーとフリッツの声で聞こえ始めた。」(中 210ページ) 意味は”世界に冠たるドイツ!”、1922年に制定された国歌のフレーズである。ドイツの覇権主義が現れているということで、この部分は今はドイツで歌うことを禁じられている。 子供はこれを歌い船出の光景を演じていた。ドイツ船の出港時にはドイツ国家が流れたのであろう。 その少し後には「お化け」のドイツ語「ゲシュペンステル」が「貞之助は何年か前に習った。」として出てくるが、あまり一般的な単語ではない。(中 217ページ) 1882年5月20日初演のイプセンの戯曲Gespensterから、谷崎はこのドイツ語を知っていたのであろうか? ページを少し戻ると 「戦争ごっこ。まだ小学校へも行かないフリッツのような幼童までが、敵のことを必ず“フランクライヒ、フランクライヒ”と言うので、それはドイツ語でフランスと言うことだと貞之助に教えられて、今更のようにドイツ人の家庭の躾方を思いやった。」 (中 115ページ) 当時はドイツの最大の仮想敵国はフランスで、それを家庭でも言い聞かされ、子供に染み込んでいたのであろう。 ドイツ語に関し、もう一つ気づいた点を挙げる。 1941年2月9日付け、ハンブルクからシュトルツ夫人の手紙には 「私共は勝ち抜くために協力し、そのために僅かばかりの力を捧げ尽くそうと倹約しているのでございます。日本も万事が大そう質素になったと聴き及んでおります。 日向に一つの席を占めると云うことは、そうたやすく出来ることではございません。」という日独の厳しい時代を語る文章がある。(下 413ページ) ”日向(ひなた)に一つの席を占める”とはいささか唐突な表現である。これは元の手紙に、 ”einen Platz an der Sonne haben”:「(人生で)成功を収める」というドイツ語の慣用句が用いられていたと解釈できる。谷崎(小説では翻訳したのは貞之助の知人)はそれを理解せずに直訳したようだ。 なおこれはヴィルヘルム2世の下でドイツの宰相を務めたビューロウ(Bernhard von Bülow)が最初に用いた表現である。奇縁であるが先に紹介したルミーの夫(Vicco von Bülow)とこのドイツ宰相は血縁関係になる。しかしヒルダが手紙にこの慣用句を書いた当時、2人は出会っていないので、そのことは知る由もない。 <習慣> 仕草の習慣として「ローゼマリーが自分で“チュッ”と舌を鳴らすのは接吻の音らしい」と書く。キスの擬声語が日本にはまだなかったのであろうか? (上 145ページ) 一方母親ヘルダは発する。 「シュトルツ夫人は眉をしかめてチュッ、チュッと舌打ちしながら“あなたの心配、私わかります。”」 (中 70ページ) 「シュトルツ夫人、例のチュッ、チュッと、しきりに舌を鳴らしていた。」(中 80ページ) 同じチュッの音で夫人の舌打ちの音というのは、具体的イメージが湧かない。筆者の知る限りでは、ドイツ特有とも思えない。夫人固有の癖であろうか? <フリーデル・ヘニングからの手紙、戦時日独往来> ヘニング夫人の娘フリーデルが、今度父に伴われてベルリンに行くことになったと言って、ある日夫人が訪ねて来たのは、(1940年)十一月の中旬であった。 「夫人は戦争中のヨーロッパへ娘を旅立たせることは躊躇したのであるけれども、娘は舞踏研究のためどうしても行くと云って聴かないし、夫もそんなに行きたがるなら連れて行こうと云いだした。 幸い他にも同行者が得られたので、道中の心配はないであろうと思っている。」(下 387ページ) と独ソ戦が始まるわずか7ヶ月前にシベリア鉄道を経由してドイツに向かう。父と娘二人である。国際情勢を考えれば、日本に残るヘニング夫人とは開戦による生き別れ覚悟の渡欧である。しかし父は出張ですぐ戻る予定なのか、そして実際に戻れたのかは、小説からはよくは読みとれない。 そのヘニング嬢は分かりやすい英語で幸子に手紙を送ってくる。 「1941年2月2日 ベルリンにて 私達は、長いけれども愉快であった航海の後、正月五日にドイツに着きました。ロシア国境に於ける検疫禁足期間は勿論あまり愉快なものではありませんでしたが、それでもロシア人が彼等の最善を尽くしていたことは確かだと云えます。」(下 417ページ) この手紙に関しても、細江氏の注釈が秀逸である。よくここまで調べたものだ。 「航海; 手紙にVoyage(旅行)とあったのを谷崎が誤訳したのであろう。ヘニング嬢は満州国から陸路シベリア鉄道を経由してベルリンに到着したと考えられる。この頃、ドイツは海軍力にまさるイギリスと戦争をしており、海路は危険であった。」 あえて筆者の注釈を付け足すと以下のようだ。ドイツ人フリーダがわかりやすい英文で書いた手紙にVoyageというフランス語が元の単語を用いるとは考えにくい。またVoyageは旅行と言うよりは、やはり船旅、航海の意味が強い。 よってここは谷崎がシュトルツ家、カタリナ同様、ヘニング嬢も船で本国に向かったという先入観から普通の「旅、旅行」という英単語を航海と誤訳したと考えるべきではないか。 また「海路は危険であった」という部分であるが、ドイツ人にとってはこの時シベリア経由は、唯一の日欧間を結ぶ交通手段であった。日本は英国と戦闘状態に入っていなかったので、日本人はまだアメリカから大西洋を船で欧州に向かうことは可能であったが、ドイツ人は出来なかった。 次も細江氏の注釈である。 「検疫禁足期間;当時、満州でペストが流行していたため、罹患者があるかどうかを調べるために、しばらく足止めにされた。」この頃のシベリア鉄道のことは筆者もいろいろ調べているが、この事実は知らなかった。 小説の手紙に戻る。 「私達は六日間の(禁足)期間が過ぎて、私達は列車のある所へ案内されました。父と私は私達だけの大きな新しい二人掛けの席に掛けましたが、次の席には日本訪問から帰朝の途にあるヒットラーユーゲントの少年達が乗っていました。」 次の注解も脱帽である。 「ヒットラーユーゲント: 昭和13年にも訪日しているが、ここはヒットラーユーゲントの指導者ハインリヒ・ユルゲンス以下六名が、紀元2600年式典に参列するために日本を訪問した帰途。」 それに関連し朝日新聞に次のような記事がある。 1940年11月2日 「独青年団も着京 盛り沢山の滞京日程 10月5日 独の交歓代表出発 今秋日独両国で青少年運動指導者を相互派遣する事業につき、日本側小山団長以下6名は9月末出発の予定がシベリア通過の旅券の都合により当分延期となっているが、一方ドイツ側は左の6氏が4日ベルリンを出発、11日満州里着、11月1日入京する旨(10月)4日、文部省に連絡があった。」 この頃民間の日本人がシベリア鉄道で渡欧することは、ソ連がビザをなかなか発給しないため、ほぼ不可能であった。日本人が拒否され、ドイツ人がビザを発給された記事を見ると、当時ソ連はまもなく攻め込まれるドイツとの友好を、日本以上に重要と考えていた節がある。 同じタイミングでシュトルツ夫人は 「写真をお送りすることが許されませんのは、何としても残念でございます。」と書く。シベリア鉄道経由の手紙に写真の同封が禁じられていたとは、当時の緊迫した情勢を反映して興味深い。日本からの手紙はアメリカ経由で送られたので、写真も同封できたのかもしれない。 <日付の矛盾> ここからは少し目先を変える。詳細に読んでいくと小さな疑問点に気づく。筆者が熟読した副産物として紹介する。 まずはシュトルツ親子が1938年、ドイツに帰国するまでのまでの日付である。該当文章を挙げていく。 「8月19日にはシュトルツ家で子供たちのために名残のお茶の会が催される。ドイツの少年少女達が集まった中に、唯一の日本人として悦子も呼ばれた。」(中 129ページ) 「その翌日の午後、ペータアは一人で蒔岡家に挨拶に来る。」その翌日であるから20日である。 「自分は明日の朝、パパと一緒に三宮から横浜に向けて立つ。」ここも20日の会話であるから、シュトルツ親子が三宮を発つのは、21日朝のはずである。しかし続いて 「悦子は22日の朝、雪子に連れられてシュトルツ父子を三宮まで見送ったが」と21日が飛んでしまっている。 <東京見物は可能であった?> 「エツコさんはいつ東京へ行きますか、来られたら船まで来てくれませんか、24日の夜の出帆ですから」(中 130ページ)といわれて雪子と悦子は 「(明後日)24日の午前7時の”富士”で横浜に午後3時前に着くから、3時ちょっと過ぎには突堤に着ける」と見送りに横浜へ行く。 「夜の7時の出帆ということだったので、まだ4時間足らずあったので東京まで来ないであろうか、電車の往復が1時間と見て、3時間ほど余裕がある訳だから自動車で一回りすれば丸の内辺を見物することぐらいは出来る。」 きつい日程であることは谷崎も認識していて、 「シュトルツ氏は大丈夫ですか、大丈夫ですかと、2,3度念を押してから承知した。」と言わせている。 それでも当時の交通事情を考えると、やや無理を感じる。純粋な時間的には成り立っても、実際に当時の列車の時刻表に照らしてみてみると、難しいのではなかろうか。 しかし冒頭紹介したように「東京へ来させるにしても三等寝台はその頃なくなっていた筈ではではないか」まで確認したという谷崎であるからそこは確認済み、しっかり成り立つのかもしれない。 その後判明したことだが、港から出る船に合わせて東京駅を出る港へ直通の臨時列車があった。1928年時点で東京発は午後1時5分、横浜港駅1時56分で、帰りは3時25分発であった。直通ですら51分かかるので、やはり「電車の往復で最低でも2時間」は見ないといけないはずだ。 (2019年1月28日追加) <表記揺れ> 細部に渡って気の配られた谷崎の文章であるが、それでも気になるところがあった。戦前”二十”は”廿”という漢字もあったが、谷崎はあまり厳密に使い分けていないようだ。 シュトルツ一父子の見送りに関し 「二十七日の朝の”かもめ”で立つことにしていた幸子は」 (中 136ページ) 「考えて見ると、廿七日に立ってから今日で十一日になる訳であるが」(中 193ページ)と27日が二通りに表されている。 また一文の中に両方を用いている箇所がある。 「母の祥月命日は九月二十五日のところを一日繰り上げて、廿四日の日曜日に善慶寺で法事をすることにした。」(下 76ページ)ここは意識して重複を避けているのであろうか? 余談ながらワープロソフトであるワードには、こうした表記揺れをチェックする機能が付いているが、この二十と廿、二つの揺れはチェックしない。 <ドイツまでの旅程> ヒルダは先にも書いたように1938年9月30日付けで、マニラから幸子に手紙を書く 「彼らは無事安全にハンブルクへ着いたということで、先日私は電報を受け取りました。」(中 221ページ) 別の箇所で「アメリカを廻ってドイツへ着くのは9月の上旬になると思うが、ドイツではハンブルクに住む筈。」(中 129ページ)とペータアは言うが、8月24日に横浜港を出て、太平洋からアメリカ大陸を汽車で横断し、大西洋を渡って9月上旬にハンブルクは、どう考えても無理である。 よってヒルダの手紙のように9月下旬に着いたと言うのが正しいところであろう。 <妹の子供の数> シュトルツ夫人はマニラに寄って「(ドイツに戻っている)妹の子供3人も連れて引き揚げる。」(中 128ページ)とマニラ経由で帰る理由を説明する。そして 「私達は当地此処(マニラ)ではとても大家内(家族)です。此処には子供が八人おりまして(中 222ページ)」とマニラから英文で書く。 しかしシュトルツ夫人は自分の子供を2人連れているので、総勢5人のはずである。これが8人というのは、妹にはさらに3人、今回帰国しない子供がいるのか、または他の子供がいるのかなどの説明がないと不明である。 この夫人の英文の手紙は、母国語で書かれてていない故か、他にも分かりにくい部分がある。 「彼ら(父とペータア)は今私の妹の所に寄寓しておりますが、妹には3人の子供がありますので、ペータアがその四人目の子になるでしょう。」(中222ページ) ここは実際は 「自分がこれから妹の子供3人を連れ帰ると、ベルリンの妹の家はすでにいるペータアと合わせて、4人の子供となるでしょう。」と夫人は言いたかったはずである。 <終わりに> こうして見てくると、谷崎がいかにドイツ的なもに傾倒してきたか、また小説とは言え、その中で書かれた手紙、ドイツ人の名前など、自分の体験に基づいたものが多く、架空のものが少ないと分かる。それがこの小説にぐっと現実感を与えているのではないか。 小説のシュトルツ家は実際はシュルンボン家で、実在するということはこれまでも良く知られてきた。しかしシュルムボム家をここまで調べたのは初めてのこと、と密かに自負している。その子供に優しい父ペーター・シュルムボムも時代の潮流、ナチスに翻弄されたことが分かった。 また”小さな発見”がいくつかあった。一方ではシュトルツ家がドイツに戻った先の住所など、「そこまで調べて何の意味があるのか?」と思われる読者も多いであろう。そこは筆者の趣味の領域かもしれないが、ある名前、住所を谷崎が用いたことには、それぞれ何か意味があるはずだと信じる。 谷崎が作品かけた時間の何十分の一、いや何百分の一で、門外漢のドイツファンが調べ、書き上げた本編である。全国の『細雪』ファンのみなさま、気づいたこと、筆者が勘違いしていることなど指摘いただけると幸いです。 以上 (2017年2月17日) 掲載ページは新潮文庫の版の次の版を元にしてあります。 上巻 平成十八年十月十日 百五刷 中巻 平成二十三年十二月二十日 九十六刷 下巻 平成二十三年十二月二十日 九十七刷 筆者の書籍の案内はこちら 『第二次世界大戦下の欧州邦人(ドイツ・スイス)』はこちら  第一部へ |