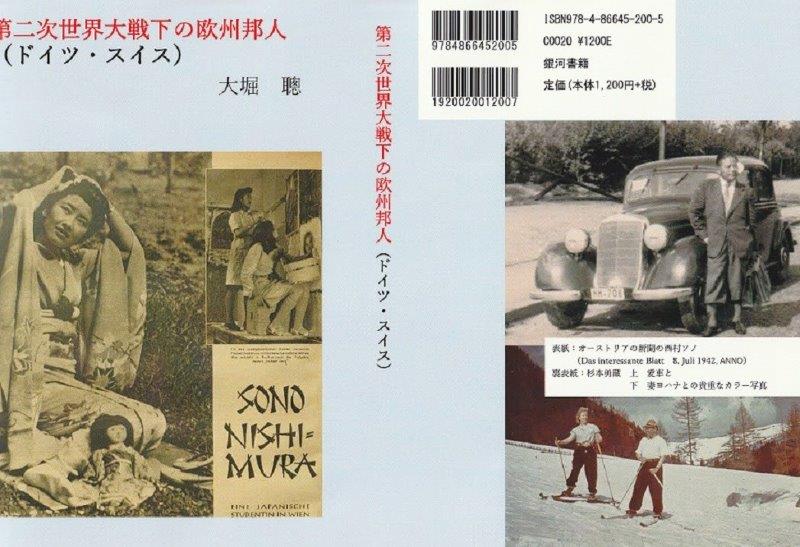

『細雪』とドイツ人 第一部

Sasameyuki and German Part1

| <序> 文豪・谷崎潤一郎が書いた『細雪』には戦前の神戸を舞台にドイツ人が多く登場すること、またメインのドイツ人は実在の人物がモデルになっていることを、文学に疎い筆者に最初にお教えてくれたのは、スイス在住の新井秀範さんであった。 戦後に書かれた谷崎の妻松子の『倚松庵の夢』を読むと、 「(小説に登場する)隣家のシュトルツ一家のことも実在そのままで、細雪の英訳が出た時は早速夫はシュトルツ夫人に贈呈した。 最近谷崎逝去を知って長文の手紙を寄越された。谷崎に関する処を訳して引用させて貰いたい」(以下略)とあり、新井さんの説明を裏付けた。 ドイツ語に「神は細部に宿る(何ごとも細部までこだわれ)」"Der liebe Gott steckt im Detail"という表現がある。これをモットーに、本編において筆者は、『細雪』の主題から離れるのを承知で、このシュトルツ家を中心とした戦前の神戸のドイツ人の実像を探りつつ、ドイツ的なものを細部にわたりあぶり出し、執筆時に谷崎の頭に浮かんでいたことを想像してみるものである。 同じくドイツ語には「悪魔は細部に宿る(細部にこだわると難しい)」”Der Teufel steckt im Detail”という表現もあるのだが、、、 <細雪とは> 新潮文庫で上・中・下・三巻からなる同小説は、大阪の旧家を舞台に、4姉妹の日常生活の悲喜こもごもを綴った作品である。合わせて1000ページを越え、筆者も全部読むのは正直苦労した。現代人の目からはやや冗長な描写もある。しかし一部でも流し読みしてしまうと、本編の目的である“小さなドイツ的なもの“を見逃してしまうかもしれない。よって堪えて読破した次第である。今はもちろんその甲斐はあったと思っている。 筆者は作品に関し、次のような点に注目した。まずは谷崎本人が『細雪回顧』に書いた内容である。 「いろいろ横滑りを生じていく時代の様相と繋がっているのであるから、何年何月にはこういうことがあったと云うようなことかを年代記風に覚え書きにして、それに対応したあらすじも終わりまで書いておかねばならなかった。 東京へ来させるにしても三等寝台はその頃なくなっていた筈ではではないかとか、そう云うこともいろいろ調べておかないと妙なことになってしまう。 昭和17,18,19年の3年は熱海で書き、20年になって熱海も不安になり逃げ歩くようになってからは岡山県の勝山でようやく五十枚くらい、平和になってからは京都と熱海で書いた。」 ここから分かるのは、小説とは言え、谷崎は時代考証をしっかり行い、日独同盟が強化される時代の世相を、事実と矛盾なく書いていることだ。 また小説は1943年、月刊誌『中央公論』に第1回と第2回が掲載された。しかし軍部から「内容が戦時にそぐわない」として以降の掲載を止められた。 それでも谷崎はその後3年間の疎開生活で、細雪を書き続けた。他の作品を書くこともほとんどなく、先述の『疎開日記』によれば毎日、数枚ずつ書き進めた。つまりそこには膨大な時間とエネルギーが費やされているのである。1000ページに渡って一字一句、登場人物、時代について、矛盾が発生しないよう検証されているはずだ。 また疎開先の熱海で、数年前に暮らした神戸の生活を書いた。戦争中は簡単に神戸に確認に戻るわけに行かないから、おそらく覚悟して膨大な資料を持ち込んだのであろう。その中には時代考証用として新聞記事も多かったのではと推測する。よって筆者も当時の新聞に当たってみた。 最後に付け加えると、新潮文庫各巻の後ろにある注解は、非常によく調査して書かれており、とても参考になる。担当した細江光氏は日本近代文学者で「谷崎の実証的研究は精細で、新潮文庫の谷崎作品のほとんどに詳しい註をつけた。」(ウィキペディア)という。筆者も大いに参考にさせてもらった。 例えば小説の冒頭、薪岡家次女幸子の一人娘、悦子のピアノを三女雪子が見てあげるが、その細江氏の注釈を見ると「この場面は昭和11年(1936年)11月」となっている。どうやって判断されたのか、筆者には本文を読む限りでは全く判断が付かない。 しかしこの注釈から1936年11月が小説のスタートと分かる。一方下巻の最後は日本が参戦する半年ほど前の1941年4月24日の日付が出てくるので、小説はその間4年半の出来事が綴られたといえる。 本編では若干でも、この細江氏の注釈を越えることができれば幸いである。また熟読する中で、緻密な谷崎の描写にも、小さな矛盾点も見えてきた。本質とはあまり関係はないが、後半で指摘してみたい。本編からの引用は、一部現代文に改めたことをお断りする。 <外国人の代表シュトルツ家> この小説に外国人が多く登場することを最初に指摘したのは、文芸評論家中村真一郎であろう。1949年の『細雪』全巻出版後まもない1950年5月号の『文芸』に次のように書いた。 「まずこの作品を読み進めながら最初に気付くことは従来の文壇の小説には、殆ど見られない、外国人の家庭が頻りに登場することである。 白系露人キリレンコの一家やウロンスキーや又、ドイツ人シュトルツ家の人々は、単なる点景人物としてではなく、主人公の一家と深い心の交渉を持ったものとして描き出される。 (戦時中は)外国人と交流するだけで、憲兵から注意人物扱いされた。日本の小説が、外国人の群を主役の中に初めて登場させたことは、筆者(中村)には、殆ど狂人達の中に正常人を発見したような喜びである。」 最後はやや過激な比喩だが、小説に外国人を登場させることは、珍しいことであった。 外国人の代表シュトルツ家は兵庫県芦屋に暮らす幸子の家の隣に住む。娘同士が同じ年頃なので、家族同士が親しくつきあう。小説から分かる家族構成は次のようだ。 父(シュトルツ氏) 貿易商 体格が立派で、見るからに頼もしそうな偉丈夫。(中 70ページ) 母 ヒルダ 長男 ペータア 神戸ドイツ学園に通う。 10か11歳 長女 ローゼマリー(ルミーと家族が呼んでいた)神戸ドイツ学園に通う。 悦子と同年齢か下 次男 フリッツ 就学前 一家は1938年秋にドイツに引き揚げるが、妻のヒルダは1938年9月30日、帰国の途中のマニラから手紙を幸子に書く。その後も1939年5月2日と1941年2月9日にハンブルクから書き送る。(1939年の手紙にはルミーのも同封)そしてこれらの手紙は、内容が詳細に小説の中に記されている。 <シュトルツ家の帰国> 小説からはシュトルツ家に関し、さらに次のようなことが分かる。父親はもともとマニラで商売をしていたのだが、2,3年前に神戸に渡ってきた。しかし、日本が(中国で)事実上の戦争を始めてからさっぱり商売がなくなる。そこで帰国を決めた場面では、妻の口から次のような言葉が出てくる。 「神戸の店、今年になってから殆ど休んでいるようなものです、直きに戦争が終わるかと思って今日まで待ってみましたけれども、まだいつ終わるか分かりません。そしてドイツに帰ることに決めました。 折角数年の努力を水の泡にして、この際帰国というのは残念でならない。」と、たどたどしさを残した日本語で書いてある。(中 127ページ) 一家の帰国は二手に分かれた。 「シュトルツ氏と長男のペーターとが今月のうちに先発してアメリカ経由で帰国する。1938年8月の下旬に横浜を出帆するエムプレス・オブ・カナダを利用する。」 「夫人はローゼマリーとフリッツを伴って、来月一旦マニラへ渡り、同地の妹の家にしばらく滞在して、それから欧州に旅立つ。マニラにいる自分の妹の子供3人も連れてドイツに引き揚げる。」 <『倚松庵の夢』から> 先に紹介した『倚松庵の夢』で、シュトルツ家について松子は次のように語る。 「細雪の中で相当活躍されているドイツ夫人の良識と人情を兼ね備えた立派さを証明出来ると思う所以である。 (妻の)真の名はフリーデル・シュルンボムで子供たちの名は本名が使われている。 」 シュトルツ家はシュルンボム家が実名であったという。そしてここまでは松子のこの本によって公表されていること故、知る人の世界では知られていたといえる。 筆者は本名が分かったところで、その実際の人物を探してみた。『独逸(ドイツ)大観」』1937年版の「日本のドイツ人居住者一覧」(German Residents in Japan)などによれば父親はペーター・クリストフ・シュルムボム Peter Christoph Schlumbom (1887–1959)であること間違いない。 妻はヒルダは本名はフリーダ(Frieda )、旧姓はクス(Kuß)である。 住所;兵庫県武庫郡住吉村反高林 1876/64 谷崎の住まいであった倚松庵の住所が 武庫郡住吉村反高林 1876ー203(ウィキペデイア) なので、まさにすぐ近くである。ただし地番からして小説のように庭が接してはいなかったかもしれない。また書き方はシュルンボムより、シュルムボムがよりドイツ語に近いであろう。 勤める会社は神戸にあるが、実際は大阪にあった。 シュルムボム貿易合資会社 大阪西区土佐堀通一丁目の1(Schlumbom Boeki Goshi Kaisha;Tosabori-dori 1 1-chome Nishi-ku) 小説では大阪より神戸の方がイメージがよいと考えたのか。 会社での肩書きは少し珍しい業務担当社員(Managing partner)で、他に外国人社員はいない。社長でないのは独立系の貿易商ではなく、ハンブルクのハンザ同盟に属する商人(hanseatischer Kaufmann)として、同盟から派遣されていることを想像させる。 戦後、歴史学者Björn Eggertが、シュルムボムの経歴について短いが書いている。一家の神戸に来る前に関すると 「彼は1934年から1938年の間、日本にいた。その前はフィリピンのマニラに暮らした。」とある。これは小説の該当部分をすでに紹介した。別の情報では娘のローゼマリーは1929年にマニラで生まれている。つまり一家のマニラ滞在は5年以上であった。 ついで 「日本でのビジネスは振るわなかった。そこで彼はナチス党に接近する。」と書く。ここで「接近する」のドイツ語の原文は「政治的往復切符(politische Rückfahrkarte)を予約した」と歴史学者は婉曲的に書いている。 小説での妻ヒルダの商売を嘆く言葉、帰国の経緯もすでに紹介した。住まいから経歴までシュトルツは、シュルムボムであった。 <ナチ党加入> 実際のシュルムボム氏は神戸でビジネスが思わしくない中、行動に出た。1935年6月1日 ドイツ労働戦線(Die Deutsche Arbeitsfront )に、翌1936年11月1日、ナチス党に入党したのである。どちらも大阪、神戸地区支部支部があった。 この辺のことは小説では触れられていない。シュルムボムに好意的に書けば、当時ナチスとの協調なしには、特に海外では平穏に暮らし、ビジネスを行うことはできなかったであろう。また谷崎は当時、こうした事実は認識していなかったと思う。 さらに歴史家は書く。 「ドイツに戻った1939年には”子沢山の帝国同盟"Reichsbund der Kinderreichen"に加入し、同時に(ハンブルク)地区指導者として活躍する。彼は4人の子供があった。」小説では冒頭に述べたように子供は3人である。 「1939年にはビジネスアーリア化のための強制購入"Arisierungs-Kaufでユダヤ人のリネン、木綿等の輸入会社(Schönfeld & Wolfers)を取得する。」 これは小説の中の1941年2月9日、ハンブルクからヒルダ夫人の手紙の中の以下の説明から類推出来る。 「主人は或る輸入の商館(商社)を引き受けまして、この頃では仕事の法にも馴れて参りました。中国や日本からも輸入致しておりますが、戦争の間は制限されているのでございます。」(下 415ページ)輸入商館と表された。 「次いで1942年1月1日 オランダの作業着の大型卸業者をドイツ占領軍が強制的に買い上げ、それを手に入れた。」 この部分は小説の扱う時代から外れていることもあり書かれていない。戦後の『倚松庵の思い出』の中のヒルダ夫人からの手紙では 「私も7年前の1959年2月24日に夫を失った時には、自分も死のうという以外何も考えられませんでした。」と夫ペーターの死亡時期を書くのみである。この1959年という死亡年度は、歴史学者の先の記述と合致している。 先のユダヤ人輸入商社の取得について、戦後に開設された「非ナチ化裁判所」で審議された。シュルムボムはこの”ビジネスの非ナチ化”の機会を利用し、私腹を肥やしたと非難された。 具体的判決は不明であるが、戦後しばらく、一家につらい時期が続いたことは想像に難くない。 以上総じて言えばシュルムボム家の実像が、父の仕事に関してまで、『細雪』に書き込まれたといえる。ナチスの暗い時代に翻弄された、当時の典型的ドイツ人ビジネスマン家族であった。 <シュトルツ夫人> 妻のヒルダは典型的ドイツの家庭の主婦であった。 「いつ見てもコック場の器物がきちんと整頓していることは驚くべきものであった。料理用のストーブと調理台とを中心にして、その周囲にアルマイトの湯沸かしやフライパンなどが、大きいのから順々に、必ず一定の場所に置かれており、それらはいずれもきれいに磨かれて武器のようにぴかぴかしていた。」(中 212ページ) は綺麗好きで勤勉なドイツ夫人の好例である。”武器のよう”と言う言葉が出てくるのは、谷崎の中の勇猛なゲルマン人のイメージからであろうか? しかしそんなヒルダの厳しさに付いていけず、日本人アマ(女中)2人は同時に暇を取ってしまう。幸子が自分の女中を東京まで連れてゆき、女中だけで日光への旅行に行かせてあげるのと対照的である。 このアマに関する話は、当時谷崎自信が松子の妹重子(細雪では雪子)に手紙で書いている。 「シュルンボン家のアマさんが二人ともマダムと喧嘩して一遍に暇を取ってしまいました。 たった一日の出来事であります。マダムが口癖のように“日本人バカです“と云うので憤慨したそうです。」『湘竹居追想』 これも実際のエピソードから取った話であった。“日本人バカ”とは、ヒルダは女中のような弱い立場の日本人に対しては、どこか見下す傾向があったのかもしれない。 <シュトルツ家の子供たち> 松子は、谷崎は子供たちには同じ名前を使ったと書いている。小説で1941年2月付けの手紙で妻ヒルダは 「ペータアは11月以来上部バイエルンにクラスの仲間といる。ローゼマリーは十月以来ピアノの稽古を始めた。フリッツはヴァイオリンをとても上手に弾く。」と3人の子供たちについて近況を書いている。 彼らのうち、消息がよく分かるのはローゼマリーである。彼女は1951年5月8日、ヴィッコ・フォン・ビューロウ(Vicco von Bülow )と結婚する。ビューロウは50年代、司会者、役者、演出家など多方面で才能を発揮した著名人であった。 戦後、ルミーはハンブルクの専門高等 学校で解剖学(Anatomie)を勉強する。 その後は、デザイン、 服飾を学んだ。そして自分の就職活動中に、夫となるビューロウと知り合う。彼は ロリオットLoriot という芸名で、ドイツのユーモアの代名詞と言われる人物であった。 知り合いのドイツ人にロリオットの知名度を確認したところ、彼の父親も大ファンとのことであった。著名な文化人と結婚したルミーの活動的なキャリアは、小説の中のお転婆なイメージと合致する。 また小説では「ルミーと家族が呼んでいた」となっている。彼女の名前ローゼマリー(Rose-Marie)は短縮するとロミー(Romy)と書くの普通であるが、谷崎にはルミーに近い聞こえ方をしたのであろう。なお結婚後はビューロウ家のロジー(Rosi von Bülow)と呼ばれた。ペーターをペータアと書くのも同じ理由からであろう。 なおロミーは2015年7月5日付けで夫婦の写真をフェイスブックにアップしている。リンク 夫ロリオットは2011年8月に亡くなっているので、それ以前に撮影された写真であるが、どこかあの痛快なロミーを想像させる女性である。筆者はそこから接触を試みているが、応答はない。今も健在なのであろうか? 長男ペーターは父親と同じ名前である。長男が父親と同じ名前というのはドイツでも見られる現象だ。小説ではその混乱を避けるためか、父親はシュトルツ氏と表されて、名前は書かれていない。 1960年、スイスチューリッヒ大学に化学者ペーター・シュルムボムによる博士論文が提出されている。 (Promotionsarbeit vorgelegt von Peter Christoph Schlumbom Diplom Chemiker ) 著者はドイツ国籍で「愛する私の両親と妻に捧げる」と書かれている。 先にも紹介したヒルダからの戦後1966年頃の手紙では 「ペータアとマグダレーネが、一番上の娘ベラを連れて、私を自動車でバーゼルまで連れて行くと云って、1月6日にやってまいりました。」とペーター一家はこの時、スイスのバーゼルに住んでいたことを想像させる。 ペーターはまた『神戸ドイツ学校の100年』(原文ドイツ語)に1938年の阪神大水害の体験談を寄せている。2001年のことのようだ。(Bericht ueber die Flutkatastrophe 1938 hd-schrift 2001) 小説でも就学前のためか次男フリッツはあまり登場しない。先の戦後の手紙には 「私はクリスマスをバイエスブロンでフリッツと年若い嫁のところで過ごしました。」と書いている。バイアースブロン(Baiersbronn)は南ドイツの保養地なので、居住地ではなく、クリスマス休暇を一緒に過ごした場所であろう。 ペーターより4年前の1956年、戦前の住所であるハンブルクの大学に次のような書面による博士論文が提出されている。 著者;シュルムボム・フリッツ Autor(en): , Fritz Schlumbom Quelle: Diplomarbeit, Universitaet Hamburg Publikationsjahr: 1956 Institut:Holztechnologie/Holzphysik この著者はおそらく次男のフリッツであろう。(Schlumbomは調査にとって幸いなことにドイツでもかなり珍しい名前である。)こう見ると3人の子供は立派に育ち、2人が学者、ひとりが著名人の妻となった。 <ヘニング一家> 次に良く登場するのはヘニング一家である。 父はドイツ人で母は日本人。娘がフリーデルでドイツ語と英語を理解する。フリーデルは1940年11月、ドイツに行き、小説のほぼ最後に彼女のドイツからの手紙が紹介される。谷崎はフリーデルという名を、シュルムボム家の妻の実際の名前フリーダ(Frieda)から取ったと想像する。 シュトルツがシュルムボムように、谷崎は実在の人名の頭の頭文字を残し、下を変えるという手法で、登場人物の名前を設定したとすれば、ヘニング家はHで始まる名前のはずである。 当時神戸には3名、名字がHで始まり、日本人を妻とするドイツ人がいた。(残念ながら「ドイツ大観」他は妻までは名前が載るが子供は出ていない。) 夫人名(実際はローマ字)住所 ハマン カネ 灘区篠原 ハイレマン タメ 武庫郡本山村 ハインツェ トミ 中山手通 である。 小説ではそのヘニング夫人とは「芦屋川の堤防を散歩している時に行き会う。」(中 223ページ) 「彼女(幸子)はその草稿を持って翌日、ヘニング夫人を訪ねて翻訳を依頼し」(下 284ページ) と幸子の家から歩いていける距離に住んでいることを想像させるが、土地勘のない筆者には、3人の内誰かを特定することは難しい。 <ヘニング一家のモデル発見> その後、『横浜港ドイツ軍艦燃ゆ』(石川美邦)にヘニング家について書かれていることを見つけた。それによると、一家の苗字はエンダーラインで谷崎一家とは昵懇であった。スペルはEnderleinでHで始まるはずという筆者の読みは見事に外れた。 日本人の母の名前がマサコ、父がリヒャルトである。そして彼女(フリーデル)の名前はヒルダであった。 先の『ドイツ大観』には確かにRichard Enderlein, Masako夫人が灘区六甲Yawata Aranoに登録されている。 こうした情報には偶然でしか巡り合えない。 そこでは要約すると、次のようにヒルダを中心にしたエンダーライン一家の歴史が書かれている。 軍属のディーター・レオンハルト(Leonhardt)はドイツ・シーメンス社も駐在員として1938年に来日した。眼鏡をかけたハンサムなディーターは来日間もない神戸勤務時代に、カナディアンアカデミー神戸に通う一人の女学生に魅了された。日独混血のすらりとした美しい女性がフリーダのモデル、ヒルダ・エンダーラインであった。ヒルダはプリマを目指して、亡命ロシア人・オソツカ女史についてバレエの研鑽に励んだ。女史はかつて世界一と讃えられたバレエの殿堂モスクワのマリンツキー・シアターのプリマドンナだった。 ヒルダは学校を卒業すると、さらなる舞踏研究のため、ディーターとの恋を振り切り1940年暮れ、独ソ開戦間近にシベリア鉄道で、父リヒャルトとドイツに向かった。やがてヒルダはベルリンの歌劇場などの舞台に立つようになった。一方では戦火の迫りくるベルリンでは2度も家を失う。そして日本に残る母マサコや婚約者ディーター以上に過酷な時代を過ごした。 1945年5月29日の横浜大空襲の直後、ディーターはヒルダの母親マサコを箱根の自分らの疎開地に呼び寄せたので空襲の危険はなかった。。 戦後の1947年、ディーターはドイツに帰国すると、許婚者ヒルダと再会し50年に結婚する。ヒルダは足先を痛め、プリマドンナの夢を断念する。そしてディーターは義母マサコのためもあり、アメリカの船会社の社員になり1955年から68年まで、レオンハルト家の人々は横浜・山手に暮らした。 そしてこの本の主題であるが、横浜港で爆発事故を起こして犠牲となったドイツ将兵の慰霊祭が1994年11月26日に根岸の外人墓地で行われた。ヒルダはウォッカ―マルク号の副官の書簡を持ってドイツから参列した。 この一見、細雪とは何の繋がりもなさそうな『横浜港ドイツ軍艦燃ゆ』から”ヘニング家”のモデルとなった一家の足取りが良く理解できた。 (この項2018年6月2日追加) <その他のドイツ人> その他にも次の様なドイツ人が登場する。 1 ルドルフ 白系ロシア人カタリナ(後述)の”好い人”で、ドイツ系の某商社の神戸支店に勤めている青年社員。見るからにドイツ式面貌の、背の高いがっしりした男。ルドルフという音故、蒔岡家では「湯豆腐」と呼ぶ。 湯豆腐というニックネームは、架空のものと言うより、実際のあだ名から取ったと考えるのが自然であろう。ルドルフは男性のファーストネームに多いが、ここは名字であろう。谷崎は外国の成人を、もっぱら名字で書いているからである。そして神戸には名字がルドルフという人物がいた。彼であろうか? K. Rudolph;Kobe Fukiarai-ku, Nakao-cho このルドルフ、先のヒルダの夫となるシーメンス社勤務のディーター・レオンハルトでないかという気もする。 2 インゲ 帰国で出帆の日、ローゼマリーの友達でドイツ側でたった一人見送りにきた少女。こちらも陰で「インゲン豆、インゲン豆」と悦子は呼ぶ。 (中 219ページ) インゲと言う名前の子供は実在し、あだ名もその通りと思われるが、当時の子供の情報がないので、判断がつかない。 3 ルッツ 若い芸者が思い出して言う。 「ほら、姐さん、あのルッツさん、あの人、白身のお作りばっかり食べとって、赤身はちょっとも食べとってやないわ」と赤身の魚を食べない外国人の例として持ち出される。(中 307ページ) 該当者がいる。ルッツ夫婦は谷崎と同じ反高林に住んでいた。 Rutz Mr. & Mrs. Jean,; (Japan Directory 1938より。1937年「ドイツ大観」には載っていない) 4 フォン・プスタン ハンブルク横浜正金銀行の駐在員今井一家が泊まるアパートの大家であるが、あまり聞かない名前である。(中 376ページ) <白系ロシア人> 白系ロシア人のキリレンコ家も重要な役割を果たしているが、次のようである。 「一家は夙川の松濤アパートの近所の、上下で四間くらいしかない小さな文化住宅に、老母と兄とカタリナの3人暮らしであった。」(上 118ページ) おそらく広くて瀟洒なシュトルツ家とは対照的な住まいを書くことで、国を逃れた白系ロシア人の、苦しい日本での生活ぶりを書きたかったのであろう。 娘カタリナはイギリスかぶれ、老母と兄は日本崇拝であった。カタリナは上海で育つ。そこでイギリスの学校に通い、イギリスの病院の看護婦として勤務する。一度イギリス人と結婚するが離婚し、子供は英国に暮らしている。その国際性に蒔岡家の娘たちは感嘆する。 カタリナがドイツ行きを決心した理由は、先述のルドルフ(湯豆腐)と相識るようになってからドイツが好きになったのと、ルドルフの斡旋で、ベルリンにいる彼の姉の許へ身を寄せることが出来るようになったからである。 しかし終局の目的は、前の夫との間に出来た幼い子供が住んでいる英国に渡ること。ベルリンに行くのはその踏み台であった。(中 296ページ) ベルリンに渡ったカタリナについて、妙子がキリレンコ兄に聞くと、「(そこからイギリスに渡って)カタリナ結婚しましたよ」 「(相手は)自分が秘書をしていた保険会社の社長やて」 「三十五で初婚の人やて」(下 129ページ) と渡独してまだ10ヶ月しか経っていないうちに英国人と結婚する。 「跳び抜けた美人でもないし、凄腕がある訳でもないカタリナ程度の女でもそんな幸運を掴むことが出来るとすると、西洋にはザラにあることなのだろうか。」(下 131ページ)と幸子はいぶかしがる。妹雪子の縁談の苦労を考えると、信じられないような話であった。 西洋人の結婚に対するオープンさを、ここで谷崎は書いたのであろう。なお筆者は当時の神戸の白系ロシア人を特定する手段を持ち合わせていない。 なお登場するロシア人に関しては、ロシア研究者の中にも興味を持った方がいる。 「最も身近な西洋人 副題 谷崎潤一郎の作品に描かれたロシア人」という論文を中村喜和が書いている。そこでは、ロシア人の登場する場面の紹介の他に 「1935年に時点で神戸には約500名のロシア人が住んでいた。」と説明する。また 「まだ突き止めるところまでいっていないが、谷崎は神戸あたりに住むロシア人と、実際に付き合いがあったのではないかと思われる。」と、やはり人物の特定は出来ていないことを書いている。 「日本における白系ロシア人史の断章」によれば1936年末の白系ロシア人は日本全体で1294人で、一番多い兵庫県は399人である。こちらは統計に基づく数字だ。 また国際問題に一番通じているというウロンスキーと言う人物が、キリレンコとともに登場する。 他には著名なピアニストレオ・シロタが実名で登場する。 「阪急御影の桑山邸にレオ・シロタ氏を聴きに行く小さな集まりがあって」とあるが、シロタがこうしたホームコンサートを実際に行ったのか、興味がある。 (上 43ページ) さらにはマダム・グスウスキーというバレー教師の名前がでる。 「私(ヘニング家の娘)は今月から(ベルリンで)ロシアバレーの学校に入学しましたが、その学校は私の家から僅か十分の所にあります。先生はペテルスブルクで修行したマダム・グスウスキーという親切な婦人であります。」(下 418ページ) 彼女のモデルは、ロシアから1924年にドイツに移住したタチヤーナ・グソフスキーである。日本で知られていたとは思えないので、谷崎は手紙からそのまま借用したのであろう。なお谷崎は横浜時代、家族ぐるみでV.クルーピンというE.パヴロワ一座のバレエ・ダンサーからダンスを習っていた。  関東大震災まで住んだ横浜山手267番地Aの現在。(筆者撮影) <フランス人> フランス人はフランス語の教師としてしか登場しない。 「(雪子は)日本人と結婚したフランス夫人にフランス語を習う。」(上 71ページ) 別の箇所で「雪子たちの語学の教師であるマダム塚本と言うフランス人」(中 197)とある。 上記の記述は同じフランス人を指していよう。このかなり離れた場所で、しかも2カ所しか登場しない人物であるが、谷崎はしっかり管理していたようだ。(厳密にいうと名前だけ登場はもう一カ所あり。) そして妻松子が『湘竹居追想』で次のように書いている。 「山本通りにフランスの老婦人が、古くからフランス語を教えていると聞き、妹と訪問した。 山本通りは、私たちの時代のものにとっては忘れ難い異国趣味がそこはかと なく漂っている町。」 この老婦人が元になっているのであろう。また山本通りは「風見鶏通り」としてその後有名になる通りである。 一方次は別の夫人である。 「(妙子は)フランス語の会話を、玉木女史の紹介で、パリに六年いたと云う洋画家別所猪之助氏夫人に教えてもらう」(中 225)”六年いた”が”夫人”にかかるとすれば、日本人である。 谷崎はフランス派、ドイツ派に分けると間違いなく後者であった。 <スイス人 ボッシュ> シュトルツの次に蒔岡家の隣人となるのはスイス人である。このスイス人は大変気むずかしい。 「大家佐藤家の女中の話では、非常に病身な、神経質な人で、毎夜不眠症に悩まされているらしい。 それかあらぬか、或る時刑事が蒔岡方へ来て、あの外人は瑞西人(スイス人)と自称しているけれども、本当のことは明らかでなくどうでも行動不審であるから、注意してくれ、万一怪しい素振りがあったらすぐに警察へ知らせてくれと云って帰った。 混血児らしく見える婦人は正式の細君ではなくて,仮初め(かりそめ)の同棲者らしいのだと云うことであった。」 この”名古屋の会社の顧問とかいう”スイス人が誰であったかは興味があるが、ボッシュと言う名前は、ドイツの有名な自動車部品メーカー(Bosch)から取った気がする。 日本進出の代表的ドイツ企業であったイリス商会は、1920年にボッシュと代理店契約を結び、神戸支店の施設内にボッシュ製品修理工場を開設し、ボッシュ社の日本進出の足掛かりとして貢献した。 そのボッシュ部門の住所は神戸海岸通りである。谷崎はボッシュの名前を何度か聞いていたか、もしくはドイツの会社のリスト(筆者も引用した「ドイツ大観」?)から社名だけを取ったのかもしれない。 その後外事月報1943年3月号に、スイス外交官補「ボッシ」という名前が登場するのを見つけたが、谷崎との関連は薄そうだ。 また松子によるとこの住まいの持ち主は後藤(小説では佐藤)という人で、ご主人がベルギー人であったが、亡くなり、ひとり外国人向け借家を経営していたという。 シュトルツ家の前はイギリス人家族に貸していたという。連合国イギリス人から枢軸国ドイツ人、そして次に中立国スイス人に貸したとすると、未亡人後藤も時局の流れに即した借り主を捜したと言えようか。スイス人なら、戦争になってもずっと日本にいるはずという読みである。 実際に終戦時まで神戸地区には約20家族、60人のスイス人が残った。彼らは軽井沢への疎開を認められず、六甲地区に留まった。 また蒔岡家に刑事が訪れる話も出るが戦時中、軽井沢に疎開した外国人は多くが警察の監視を受けていた事実等に照らしてもあり得る話だ。(筆者の「心の糧(戦時下の軽井沢)」参照) 小説の舞台は米英との戦争前であるが、実際に書いたのが戦争中であるため、米英人は登場しないのであろう。 <海外と縁のある日本人> 登場する日本人も、当時珍しい海外経験者が多い。 瀬越(雪子の見合い相手) 「大阪外語の仏語を出てフランスに遊学。フランス系MB化学工業社員で、神戸海岸通に事務所がある。」 この会社を探してみるとドイツ系の会社だが、”Delacamp, Piper & Coという会社は化学品、原材料の輸入を行い、住所は海岸通り1であった。名前がフランスの雰囲気もあるので、この会社を元にした可能性がないか? 橋寺 (雪子の見合い相手) ドイツでバイエルの製薬会社を視察した。 御牧子爵(雪子の見合い相手) 維新の際に功労のあった公家華族の庶子。東大の理科中退、フランスで何をやっても長く続かず。その後アメリカへ渡る。 雪子の見合い相手は、5人の内3人が海外の経験者である。登場人物の経歴に特徴を持たせるのに、谷崎にとって海外駐在は便利であったのであろうか? 板倉(妙子の婚約者) 小作農のせがれ。アメリカ移民に共通な欠点を持つ粗野な青年。 アメリ移民に対し、粗野という印象を谷崎は持っていたのであろうか? 玉置女史(妙子の裁縫の先生) パリで数年間(洋裁の)修行をした経験を持つ。洋裁学院を経営。 (中 90ページ) 相良さん(幸子の知り合い) 「ご主人は郵船会社にお勤めになっていらして、ついこの間まで、ご夫婦でロスアンジェルスにいらっしゃった。一目で洋行帰りと知れる。」(上 162ページ) 関原(長女静子の主人辰夫の大学時代の同窓生) 三菱系の某会社勤務 ロンドン支店勤務を命じられて5,6年滞在。(上 187ページ) 井谷(美容院経営) 美容院を人に譲り、自分は最新式の美容術を研究するため第二回目の渡米をする。(下 307ページ) 繰り返しになるが、谷崎は上流階級の紳士淑女は、戦前でも海外経験の持ち主というイメージを描いていたようだ。 <瀬越のモデル> 日頃からいろいろ情報を提供いただいている新井秀範さんによれば、先の雪子の見合い相手、瀬越のモデルは作家大岡昇平ではないかという。 大岡は京大仏文で学び、1938年に神戸の帝国酵素にフランス語翻訳係として入社する。瀬越は大阪外語のフランス語だ。帝国酸素はフランスのレール・リキッド社と住友財閥の合弁会社で、細雪の「フランス系MB化学工業」のモデルであることを想像させる。 さらに住居にも共通点がある。 大岡が住んでいたという「甲南荘」(小説『酸素』には甲山アパートとして登場)は西宮市夙川にあり、『細雪』の妙子が借りる「松涛アパート」は同じく「甲南荘」がモデルになっていて、谷崎が実際に借りて執筆用に使ったという。(ネット「東京紅団」より) ひとつ見つからないのが谷崎と大岡の接点とのこと。するとこれらの類似は偶然なのであろうか? (2020年5月26日) <今井一家> 日本人に対して親近感を持ったのかシュトルツ家はハンブルクに戻っても、少ない日本人家族と出会い、交流したようだ。下は1939年5月2日付け長女ルミーの手紙である。 「親愛なるエツコさん。 私はフォン・プスタン夫人の家に泊まっている日本人を知っていますが、彼は横浜正金銀行の人です。彼の奥さんと三人の子供も今此方に来ています。彼らの名前は今井と云うのです。」 10歳足らずの少女の手紙にしては大人びた内容であるが、当時ハンブルクにいた日本人は数十名だけである。 1937年にロンドンで発行された「日本人名録」によれば正金銀行ハンブルク支店には6人の日本人が勤務している。そしてこのルミーの手紙の4か月後、欧州戦争の勃発で、欧州在留の婦女子は帰国勧告により、父親を残して全員が日本に引き揚げる。引き揚げ船となった「靖国丸」の乗船名簿がある。 そこからハンブルクの正金銀行の家族を見ると、子供が多い所では、佐藤壽恵子は娘3人、息子1人の計4人を連れていた。他にふたりの子連れは畑桂、北村栄である。ルミーは今井家には子供が3人いたと書くが、該当する母子はいなかった。 その中で北村孝治郎支配人の妻栄は、日本住所が神戸市須磨区である。つまり今井は北村で、谷崎家とは戻った神戸で知り合ったのではなかろうか?想像に想像を重ねたものかもしれないが、あえて名前を挙げてみる。 ドイツに残った父親北村孝治郎はドイツ敗戦時はスイスに移り、連合国との和平を試みている。 そして『細雪』中巻がこの母娘の手紙で終わるのも、なにか象徴的なものを感じる。筆者も第一部をここで終える。 (2017年2月17日) 筆者の書籍の案内はこちら 『第二次世界大戦下の欧州邦人(ドイツ・スイス)』はこちら  第二部へ |