商務官小室恒夫とイタリア潜水艦で死亡した陸軍軍医中佐

Commerce attach、Tsuneo Komuro and a surgeon colonel

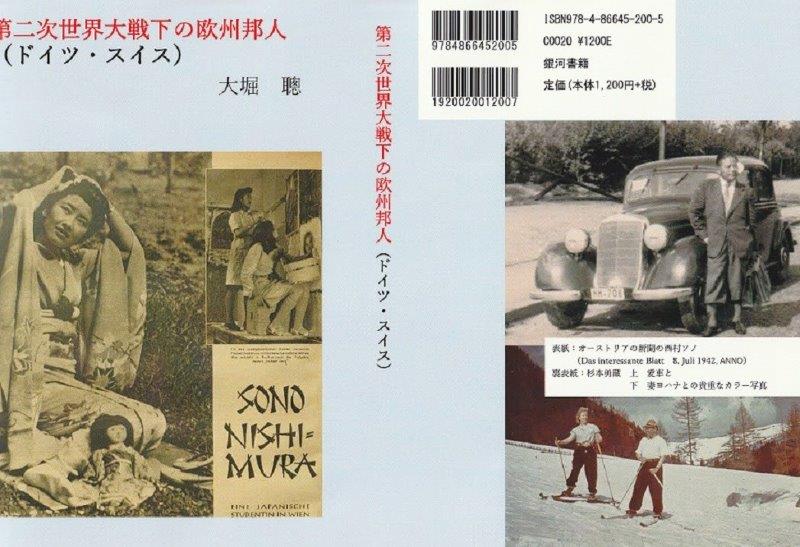

| <生死について> ホームページ上に何とも“奇妙な”サイトを見つけた。そこでは第二次世界大戦中、ベルリンの日本大使館に勤務していた小室恒夫の書いた『生死について』という文章を転載している。内容を紹介すると以下のようだ。 「小室は外交官でありながら1943年ごろ、日独間の唯一の交流手段であった潜水艦での帰国を希望する。大島浩駐独大使は“文官がそんな危険を冒さなくても”と、当初渋っていたが結局認め、搭乗する艦も決まった。 ベルリンで送別会が行われ、大島大使以下館員が日章旗に寄せ書きした。そしてその直後、懇意にしていた海軍主計中佐が、Gという陸軍大佐と一緒に小室を訪ねて来て、G大佐の乗船予定の七番潜水艦の席と、小室の六番潜水艦の席を交換してくれないかという懇請した。 G大佐は小室よりひと回り以上年上で、肥満体でもあったので、2ヶ月前後の苦しい潜水航海に際して、たまたま六番潜水艦に搭乗予定の医師(陸軍軍医中佐)との同行を希望した。当時20代で痩せっぽちだった小室にとっては六番艦も七番艦も同じことと、即座に座席交換に同意した。 やがて小室はドイツの潜水艦基地だった南仏のボルドーに赴き待機した。暫くしてドイツ海軍の責任者から“六番潜水艦が出航直後、ビスケー湾で米英空軍の爆撃を受けて沈没したので、七番潜水艦の出航は装備改善のため、暫く延期することになった”という極秘の連絡を受け待機したが、その後無期延期となり小室はベルリンに戻る。」 こちら参照 筆者としては小室のこの行動に興味を持ったのはもちろんだが、この潜水艦の正式艦名及びG陸軍大佐、同乗予定の陸軍軍医中佐の存在に興味を持ち、調べてみた。 <潜水艦の調査> 戦時中ほぼ唯一、日本と欧州をつなぐ連絡手段であった潜水艦に関し、日本とドイツの交流に関しては、吉村昭の『深海の使者』が詳細にわたって艦名や、航海の結果を紹介している。 そこから分かるのは、これらの六番潜水艦、七番潜水艦はドイツの潜水艦ではなく、イタリアの潜水艦であるという事だ。短いが吉村は著書の中で、イタリアの潜水艦についても触れているのである。 「またこれらの遣独艦と護衛艦の往来とは別に、(ベルリンの日本)海軍武官室はドイツ海軍の協力を得て、四隻のイタリア潜水艦を日本に出発させていた。それらの艦には権藤正威(ごんどうまさたけ)大佐、木原友二技術大佐をはじめ陸軍将校が便乗していた。が、シンガポールに到着したのは、佐竹金次技術大佐と、ドイツのテレフンケン会社技師のハインリッヒ・フォーデルスの便乗した『ルイージ・トレッリ号』一隻のみで、他三隻はすべて撃沈されていた。」 小室がGと書く陸軍大佐は権藤正威で間違いない。しかし乗船した艦名は断定できない。ウィキペデイアの「遣独潜水艦作戦」という大項目には「イタリア」という小項目があり次のような記述がある。 1943年6月16日に、伊号第30潜水艦が成功しなかったウルツブルク・レーダーの器材・図面の輸送を挽回すべく、イタリア海軍の潜水艦ルイージ・トレッリ号がドイツ・テレフンケン社のウルツブルク・レーダー技術者ハインリッヒ・フォーデルスと、電波兵器専門家の佐竹金次陸軍中佐を乗せ、ボルドーを出航した。輸送作戦の成功を担保するために、同時にボルドーを出航した僚艦のバルバリーゴ号は、便乗者木原友二陸軍中佐・権藤正威陸軍大佐(後に少将)、ウルツブルク・レーダー設計図面を乗せたまま、同年6月24日、モロッコ沖にて英哨戒機の攻撃のために沈没した。 つまり権藤大佐はバルバリーゴ号に乗船したのである。同艦はルイージ・トレッリ号と二隻で同時に図面を運び、どちらかが沈められても、図面が届くようにした。しかしそこには木原中佐と2名の名前が挙がるのみである。小室が書く、もともとの乗船予定者であった「陸軍軍医中佐」の名前は、吉村の著書、ウィキペディアからも抜け落ちているのである。小室は「軍医中佐」と書くのであるから、技術将校である木原と勘違いした可能性は皆無であろう。つまりバルバリーゴ号にはもう一人乗船者がいたのである。 <陸軍軍医中佐> ではこの陸軍軍医中佐とは誰なのであろうか?バルバリーゴ号の出航したほぼ1年前の1942年4月現在「ドイツ国日本人名録」には4名の陸軍軍医中佐が載っている。 北條円了、梶浦源一、菊地武信、三浦弘である。そして軍医は中佐のみで、他の階級の者はいない。この内北條と、梶浦、菊池の3名は敗戦後に日本帰国を果たしているが、三浦は帰国した形跡がない。そこで当時の在独関係者の回想録等をあたってみた。すると大谷修少将の『ベルリン日記』にそれを示す箇所が見つかった。 小室が書くのと同じ1943年である。 「5月7日 午後8時50分 木原大佐U(潜水)艦乗り込みのため出発。実に直情径行の人、努力家にして出色の人物なりき。帰朝の上は本土防空のため大いに活躍することと思う。健在を祈る。 6月1日 午後7時半より東洋館にて今度U艦にて帰朝する権藤大佐と、在独三浦軍医中佐の送別会をなす。 6月5日 午後8時50分 ポツダム駅より権藤大佐、三浦軍医中佐パリに向かい発つ。一か月前木原大佐去り、明後日佐竹中佐また去る。権藤大佐はなかなか偉き人物なり。将来大成すべし。三浦軍医は東北人らしき沈黙の偉大なる人なり。軍医総監請け合いなり。」 やはり同船者は三浦弘軍医大佐であった。そしてなかなかの人物であったようだ。 U艦とは潜水艦の事であるが、当時潜水艦で帰国することは極秘事項であった。帰国者は下宿にも「ちょっと出張に行ってくる」と一部の荷物を残して旅立ったほどであるが、大谷は日記ゆえ、はっきり書いている。 軍医が付いた権藤中佐であるが、イギリス軍の攻撃によって命を失ってしまう。やや余談であるが、同じく日独間を行き来した日本海軍の伊号第8号潜水艦では、途中で乗組員が虫垂炎に罹った。当時の潜水艦は、すでに盲腸の手術用の器具は備えていた。ただし手術室などはなく、食堂のテーブルで軍医が、潜航中の潜水艦の中で手術を行って成功した。 吉村昭の『深海の使者』では主に技術将校の日独間の交流を取り上げたが、三浦は軍医であったため書かなかったのか、単に調査漏れであったのかは不明である。三浦の名誉のため、その名前をウィキペディア等には書き足したいものである。 なお小室の文章には“懇意の海軍主計”も登場する。先の在独邦人リストには2名の海軍主計中佐がいる。伏下哲雄主計中佐と安住栄七主計中佐である。両名とも件のイタリア艦の後に日本海軍の潜水艦で帰国を果たすが、二人のうちどちらが小室と懇意であったのかは、資料がなく判断できない。 <三浦軍医中佐> では大谷少将が「(将来)軍医総監請け合い」と日記に記した三浦中佐とは、どのような人物であったのであろうか?探したところ次の様な情報が見つかった。 「昭和13年(1938年)8月陸軍省職員表」によれば、三浦は官房付き軍医大尉として陸軍省の中央に勤務している。 次いで先述の「ドイツ国日本人名録」に名前のあった一人の菊地武夫軍医中佐は、次の様な文章を残している。 「翌年(おそらく1939年―筆者)3月には梶浦、三浦両軍医少佐が駐在員として(日本から)ベルリンに到着。(中略)三浦少佐はフライブルク大学に行く事にした。」 1940年5月には 「梶浦、三浦両軍医の他、文部省留学生として滞独中であった久留米大学外科の古森教授も同行してイタリアに入った。」 先の大谷の『ベルリン日記』には1943年2月12日 「フィンランド戦線航空部隊の視察に向かう」とあり、一行メンバー9名の中に三浦少佐も入っている。三浦は厳寒の戦線でのドイツ軍の医療体制を視察したのであろう。その際の報告書は今も残されているようだ。こうした情報を日本に戻って生かすのが、潜水艦での帰国の目的であったと思われる。 また同年4月7日、大谷は日本に残した娘寿美子の結婚式に合わせ、ドイツの最高級ホテルの特別室で結婚の祝宴を開き、親しき知人らを招いたが、そこには三浦の姿もあった。娘を思う気持ちが強く、大谷はこうした式を行ったのであろう。いかに日独間の往来が難しかったか語る一例だ。 そして6月3日、忙しい一日が終わり、大谷は三浦に携行してもらう妻あての手紙を、夜を徹して書いた。この手紙はもちろん届かない。同じタイミングで日本側からも日独の連絡のため、陸軍機がドイツ目指して飛来する計画が極秘裏に進められ、ドイツ側の受け入れ担当が大谷であった。 <戦死広報> 彼らの戦死が“異動”という形で、陸軍内で公表されたのは2年後の1945年5月26日であった。これだけ遅いのは、消息は絶ったが、潜水艦の沈没が確認されなかったためであろう。 「陸軍省調製 陸軍異動通報 第123号 1943年5月14日 陸軍大佐 木原友二 任陸軍少将 6月26日 陸軍大佐 権藤正威 任陸軍少将 陸軍軍医中佐 三浦弘 任陸軍軍医大佐 」 3名とも一階級昇進した通知である。また木原の発令が一か月早いのは、ベルリンを発った時期も早かったので、帰国の辞令が早かったためであろう。この文章を読むとで、当時の関係者は3名の戦死を察したのであろうか。また同じ日付で次の名前も挙がっている。 「7月7日 陸軍大佐 西義章 任陸軍少将 陸軍中佐 (各通) 香取孝輔 中村昌三」 彼らは1943年7月7日 福生飛行場を国産のキ77号機で飛び立ち、欧州を目指し行方不明となった陸軍士官であった。大谷少将がドイツで受け入れを担当した、日独交流の試みの一つである。日欧間の連絡のための陸軍の試みは、海も空も連合国によって阻まれた。 <陸海軍の反目?> ここで少し考察を加える。日独伊三国がそれぞれの潜水艦を使って連絡を試みた中、イタリアの潜水艦には日本は陸軍の士官が乗り込み、海軍からは一人もいなかったことは、筆者の興味を引く。日本海軍の潜水艦には、当然海軍の駐在士官が優先的に乗船したであろうが、陸軍関係者からは潜水艦作戦に関し、不満の声が漏れている。 1942年8月28日、ベルリンの陸軍武官室より日本の参謀本部に強い調子の電信が送られた。 「海軍は朝香丸及び今回の潜水艦の例に有るように、自己の必要に際してのみこれを実施。これは御承知の通り海軍の海軍に有らず。長期にわたって潜水艦の派遣を実施されたし。」 ここの潜水艦とは1942年8月6日、フランス・ロリアンに入港した、最初の連絡艦である伊号第30潜水艦を指しているが、もっと多くの潜水艦を派遣しろというのが陸軍武官室の主張であろう。少ない派遣に陸軍関係者は業を煮やし、イタリア艦を利用したのであろうか? 上記の電信を送った当時の陸軍武官である小松光彦は、戦後回想している。 「(戦時下、日本とソ連は中立関係にあったが)ソ連は日本人の自由な通行を許さず、5年間わずかに内地より数名、欧州よりは10数名の外交官・軍人が、各々一回限りトルコ・コーカサス経由の通行を許されたに過ぎなかった。したがって私は戦争の要求と滞欧者の士気沈滞を除くため、たびたび内地に強硬なる意見を具申した結果、潜水艦により陸軍において7名を帰朝させることが出来た。(木原・権藤両大佐、三浦軍医中佐は搭乗潜水艦の沈没により戦死し、佐竹、吉田両大佐、柴、花岡両兵技中佐は生存)」 戦争の要求とは、ドイツで習得した技術を早く日本で取り入れるという要請であるが、士気沈滞を防ぐためでもあったとは、7名のうち3名が戦死は非常に高い代償の作戦であった。 また戦時下のトルコ、コーカサス経由の外交官、軍人の通行に関して筆者は、調査を行い『戦時日欧横断記』にまとめたのでそちらも一読願いたい。こちら。 <小室恒夫> 冒頭に紹介した小室恒夫に話を戻す。ドイツ大使館に商務官として勤務した小室は、商工省の役人で、外務省ヘは出向であった。1940年5月、英国大使館商務官を命じられ、読売新聞が報じている。 「動乱欧州へ箱根丸 5月31日午後3時 船客は武官6名、内藤武氏ほか3名の外務留学生、外務省商務官小室恒夫氏らを始め日本人、外国人を合わせ一、二等客総勢78名だった。」と、小室が欧州に向かうのは、すでに欧州では英独が戦っていた時で、渡欧する邦人も稀であった。 しかしその後まもなくして、小室は空襲下のロンドンからドイツに転勤になったようだ。 日本郵船のベルリン駐在員であった菊地庄次郎(のちの社長)は『私の履歴書』の中で、郵船の船が来なくなり、仕事がなくなったので大使館に徴用され、通商経済部で三井、三菱、大倉の駐在員らと共に、小室の下で「戦時情報通報」を作成し外務省に送ったと書いている。通商経済部の責任者は、外務省プロパーの松島鹿夫公使が務めた 。 ベルリン時代の小室については、他にはあまり書かれたものがないようだ。そんな中、外務省の若き官補高橋保は、まさに先述の数少ないソ連の通過ビザで、ベルリンに到着した一人であったが、次のように回想している。 1943年2月16日 「午前12時に起き、1時に役所に行き、問題の小室商務書記官に会う。東洋館にて食事を共にし、大いに論じる。彼こそ日独経済協定に大いに活躍した人物で、東大の経済学部を出て、行政科試験に一番で合格した相当な秀才型商工省の役人。 彼は遠慮など垢ほどもなく、外務省の人間みたいに人が良く、謙遜など少しもせず、なかなか大いに働く男。」 高橋の“問題の小室書記官”と書くので、小室の存在は本庁にも伝わっていたことが分かる。ドイツ大使館内では、煙たがられていたのであろうか? 小室は高橋にドイツの経済上の弱点などを説明した後、外交官に対する批判を展開する。 「外交官はスペシャリストになり、外交を研究する態度が必要。それには、外務省はもう没落に瀕しているという確信を持たねばならない事。外務省を再建する心構えが必要。民間の知識を取り入れる事。今の何もなさずに酒ばかり飲んでいる外交術。(中略)そして(ドイツ駐在の)官補は没落に拍車をかけているに過ぎないという。」 やや分かりにくいが、外務省の存在を憂いている小室の発言である。 こう語った時点で、小室はすでに潜水艦で日本に戻ることを決めていたはずである。それから間もなくして、日本では正式に辞令が発令されている。 「大使館商務書記官 小室恒夫 1943年4月16日、帰朝を命ずる。」 権藤大佐がベルリンで送別会に出席しているのが6月1日である。この間に小室と権藤の艦の交換が行われたはずだ。 <帰国の理由> 小室はなぜ、危険な潜水艦での帰国を志願したのであろうか?一つは書いたように、大使館内で浮いていたことを想像させる。 だが筆者はもう一つの答えを、多くの戦時中の駐在員を調べる中で持っている。それはやりがいのある仕事が、ベルリンでは出来なかったからである。日独間の制空、制海権を持たない枢軸側は、物資の輸送が出来なかった。おかげで商社の駐在員は物資を買い付けても送る手段はない、商船会社の駐在員も日本から船が来ないから仕事がないのが実情であった。 軍人でも同様の事を漏らしている人がいる。同盟国から図面をもらっても、それを送る手段は、長い時間を要する潜水艦くらいしかなかった。この戦争は戦地での勝敗の前に、戦略ロジスティックの面から、枢軸国は負けていたのである。そんな中、外務省に不満を抱き、ドイツにいては日本の戦争遂行に貢献できないと感じた小室は、潜水艦での帰国を志願したのである。 なお小室は乗船しなかったが、民間人では実際に三菱商事のドイツ駐在員であった中井敏雄が、海軍嘱託として勤務する中、伊号第29潜水艦に乗り込み日本を目指すが、イギリス機の攻撃で戦死する。また日本光学(ニコン)の社員他数名の民間人が、伊号第52潜水艦でドイツに向かい、艦とともに命を落としている。 なおドイツは潜水艦ではなく、敵に見つかりにくく改造した商船を日独間で行き来させたが、そこには民間人も乗り込んでいた。ドイツに帰国を希望した民間ドイツ人を乗組員として雇い、乗船させたことが分かっている。 <敗戦> パリに3か月ほど滞在した小室は再びベルリンに戻る。 「以後、私の大使館勤務は激しい連日の空襲下で行われ、空襲被害のため住いも5回にわたって転々とする始末でした。ある時は隣家の地下室で死者が何人か出たこともありました。」と回想している。 史料によれば1943年9月、大使館通商経済部調査室はプレンツラウ市に疎開移転(6名常駐)し、小室と菅良一等通訳官が交替にベルリンから出張してあたる、と外務省の記録に残っている。三浦軍医中佐らの死後3か月後の9月に、自ら書くように小室はベルリンに戻ったが、もう大使館では一部機能の疎開が始まっていた。 同年11月22日夜、ベルリンへの大空襲があった。留学生千足高保はその夜、小室他数名の外交官と日本人会の付帯レストランにいた。それから全員小室のアパートに移って、コニャック、コーヒーなど、ドイツでは入手不可能なものを味わった。そこで空襲警報である。アパートの地下室に避難したが、近くに爆弾が落ち、皆ソファーから投げ出され、床の上に転がった。電灯が消え、壁土がバラバラ落ちてくる。アパートの女性住民の悲鳴が暗闇に交差した。さながらサスペンス映画の様相であった。警報が解除され、小室の部屋に戻ると壁が倒れ、戸が吹き飛び、床には物が散乱していた。 (『臣下の大戦』より) そうして1944年秋になるとドイツの敗戦が迫ってきた。日本人の婦女子、不要不急の駐在員はベルリン郊外の古城等に、いくつか集団になって疎開した。そこで日本とは中立状態にあったソ連の手で救助され、日本への送還を目指した。 <日本への引き揚げ> ドイツ崩壊直前、小室はパリから引き揚げてきた三菱商事の社員と家族30名ほどの疎開グループを統率する。朝日新聞に次のように報じられている。 5月9日 「商務官小室恒夫氏等一行36名はベルリン西方リンデに於いて、赤軍の手で戦線を無事離脱。」ソ連軍によって一行が保護されたことが、日本側に伝えられた。ソ連は依然有効な日ソ中立条約に忠実であった。 次いで5月22日、「小室商務官ら満州里着」の見出しで 「小室商務官、三菱商事三宅支店長らの一行34名は19日午後2時無事満州里着」 と一行がシベリアを横断し、満州国に入ったことを伝えた。 そして6月5日、小室は「リンデ在留邦人引揚に関する報告」を外務大臣宛に書き上げる。 「本年4月、ドイツ敗戦必至の状勢に鑑み、大島大使が小官に対しマルク・ブランデンブルク州、西ハーフェルランド郡リンデに避難する、三菱商事関係邦人34名の保護の任に当たるべき旨を命じたる次第は、4月中旬同大使発閣下宛電報の通りなるが、小官は以下に於て4月13日リンデ到着以来、本5月19日邦人一行36名、(前記邦人に小官及び邦正美記者を加へたる一行の氏名年齢及転業等別表の通り)ハルピンに安着するに至る迄の事態の推移、及び邦人一同の生動の概要に付き取り纏める。」(一致分かりやすく書き改めた。―筆者) 報告書の冒頭を紹介すると以上の様だが、大島大使がベルリンを離れたのと同じ4月13日に、小室はリンデに合流したことが分かる。ベルリンが占領され、ドイツが降伏するのはそれから一か月弱後である。 1997年、三菱関係者のうち当時の子供を中心に、当時の思い出の語られた本が『五月の伯林から』という題名で出版されている。そこにはこの小室の先の報告書が、自身の短いあいさつ文とともに、全文紹介されている。 その小室は2001年に亡くなる。生まれが1913年なのでかなり長生きしたといえよう。 ベルリンでの送別会で大島大使らが寄せ書きをした日の丸は、小室が日本に持ち帰り、今も遺族の手にあるようだ。次は『生死について』に小室が書いた締めの言葉である。 「生死のことは、死にたいと願っても死にきれぬこともあり、紙一重の差で運命が変わることもあります。まことに天命というほかはありません。」 以上 (2018年2月21日) ベルリンに駐在した軍人の話としては、筆者の別論文もご一読ください。 吉川春夫中佐 最期のメニュー 末松茂久少佐の戦時日欧通信記 筆者の書籍の案内はこちら  |