<序>

一九四一年十二月八日、独伊と組んだ日本が米英に宣戦布告した。翌年の三月七日、日本の戦争政策の最高決定機関である大本営連絡会議が開かれ「世界情勢判断」という報告書がまとめられた。連合国、枢軸国それぞれの戦力が広範にかつ詳しく分析されている。しかし結語は至って簡潔である。

枢軸側ー現有武力に於いて優る。相互の交通連絡困難

反枢軸側ー経済力に於いて優る。相互の連絡容易

この会議が催された時点では、日本軍はまだ各戦線で快進撃を続けていた。しかし日欧間の交通連絡の困難は、枢軸陣営にとって、すでにアキレス腱となっていた。

人員および物資の交流が出来ないのは勿論であるが、対外宣伝上も好ましい状態ではなかった。自ずと日欧間の制空、制海権の欠如を世界に露呈したからである。そして日本の政治家、軍人も、戦争の初期段階より、これを大きな問題として認識していたから先の結語となった。

実際米英ソの三巨頭は戦争中もテヘラン、ヤルタなどで直接会談を行うが、枢軸側は一度もそのような機会を持つことはなかった。これにはいくつかの理由が挙げられるが、交通路がなかったことが決定的であった。

次いで先の大本営連絡会議からさらに三ヶ月ほど経た一九四二年六月十一日、東京では駐英大使から戻った吉田茂が、天皇の側近中の側近である重臣木戸幸一を訪問し、終戦工作のために、近衛公と共にスイスへ行くことを申し入れた。これに対して木戸は

「ドイツとの連絡は潜水艦潜水艦による外なく、既に危険この上なく実現性なし。その案は空想に近き」と一笑に付し、実現に向けた努力はなされなかった。この逸話はどこまで本当か疑問な所もあるが、木戸自身の日記に出ていて、戦後の名宰相吉田の時局に対する先見性を示す逸話として、今日に至るまでしばしば引用されている。

木戸がそこで語ったように

「第二次世界大戦中、日欧間の連絡は潜水艦によるしかななかった」というのは、たしかに今日では通説となっている。しかし実際には、吉田が危険な潜水艦以外の方法で欧州に赴く可能性はあった。

その最右翼は、ソ連を通過する方法であった。先の大戦は日独伊英米ソ中ほか、ほとんどの大国を巻き込んでの世界戦争であったが、交戦関係は少し込み入っている。特に連合国に名前を連ねるソ連は、ドイツとイタリアとは戦争状態にあったものの、日本との間では中立状態を存続させた。

当然ドイツは、ソ連の抵抗力を分散させるため、再三日本にシベリア侵攻を要請した。しかし日本は動かなかった。それによって独ソ戦の最中もソ連には日本大使館が存続し、日本人は両国間を行き来することができた。他方ソ連は欧州側の窓として中立国トルコと国境を接している。トルコからはイタリアもドイツも、たいした距離ではない。このように日本人は戦時中も、ドイツまでたどり着くことができた。

しかしこうした経路をたどった渡航者は極少数であった。日ソ間の中立関係は交流を促進するものではなく、「ただ戦争状態ではない」と言う方が近かった。よって互いに利益が一致した場合にのみ、相互に最低数の通過査証を発行するだけであった。

本編では厳しい情勢下にもかかわらず日欧を往来した邦人の、稀少な体験を中心に据えながら、欧州戦争と日本人の係わりを捉えるものである。なお今日のロシアは当時に習いソ連という名称を使用することと、文中に多用することになる外交交信録は、適宜現代文に改め、読みやすく句読点を加えることをお断りしておく。

<シベリア鉄道>

本編で取り上げる戦時下の日欧交流で中心的地位を占めるのは、ソ連を横断するシベリア鉄道である。ソ連において極東のシベリア地方が、首都モスクワと鉄道で繋がったのは、一九○三年の事であった。シベリア鉄道の開通である。一九三四年には急行リュクス号の運行が開始され、満州国側の国境の町満州里(マンチュリー)とポーランドとの国境ストルブツィを、九日かけて走った。それまでの船による欧州行きに比べ、圧倒的な時間的優位性を持つ渡航経路が、確立された。

そして「なんてバカバカしく広いんだろう」とはヒトラー盛時の一九三六年、ベルリンオリンピックを撮影したフィルムを、新聞社から託され日本に運ぶ作家横光利一が、シベリアの荒野で思わず漏らした感想である。

かれの携行するフイルムは、写真電送技術の完成しない当時、ベルリンでのオリンピックの模様を、日本国民に最初に伝えるはずであった。船より速いとはいえ,単調で長い列車の旅であった。以降日本の敗戦まで、ここを通過する邦人が等しく実感する、シベリア鉄道の旅情を形容するにぴったりの言葉であった。

欧州に戦争の雲行きが広まる一九三九年五月、シベリア経由の国際直通列車の運行計画が改正される。列車は週二便運行され、満州里(マンチュリー)駅発西方便が毎週月曜と木曜日の十四時三十分、着便はそれぞれの朝四時ちょうどであった。

この日欧間の最短経路であるが、邦人の渡欧手段としては、戦前からあまり民間人には利用されなかったことはすでに述べた。極東ソ連のハバロフスク、島田滋総領事の本省への報告によると、一九三八年一月から三月までにシベリア鉄道を利用した邦人は官吏十四名、無職一名の十五名のみである。

多くの民間人は依然船で欧州に渡り、一部の外交官のみが、シベリア鉄道を利用するだけであった。ビザを待つ時間を考慮すると、皮肉なことに多くの場合海路の方が早かった。

一方そのころ欧州ではヒトラードイツが、周辺国を次々併合し始めている。そして一九三九年九月一日、ドイツがポーランドに進攻すると、それまで対独宥和政策をとってきた英仏が、いよいよドイツに宣戦する。欧州戦争の勃発である。

翌年に入るとノルウェー、フランス、ベネルクス三国があっけなく敗れ、イタリアが駆け込みでドイツ側に立って参戦する。このイタリアの参戦により英国管理下にあったスエズ運河は、日本を含む中立国船の通行が不可能になった。地中海が戦場となったからである。

欧州航路を一手に引き受けていた日本郵船はスエズ運河の閉鎖後も、自社船を南アフリカ経由にして、同社伝統のロンドン航路の維持に務めた。しかし客は減り続け、一九四〇年十月をもって中止となった。

以降、民間人は欧州へ向かうには、これまでとは逆方向に進路を取るしかなくなる。邦人はまずアメリカに向かい西海岸で下船し、大陸を列車で横断する。そこから大西洋を渡ってポルトガルのリスボンに着く。そして欧州の目的地に散った。

他方外交官、軍人は日ソ相互主義に従い、ビザの発給をソ連より受け、依然シベリア鉄道を利用した。しかしポーランドが敗れて独ソに分割されると、旧同国内の鉄路はいく個所かで不通のままで、なかなか修復されない。そのため邦人は、この区間は何ヶ所かで列車を降り、バスに乗り換えての欧州入りとなった。

<大物渡欧 一>

一九四○年九月二十七日、日独伊三国同盟が批准される。「バスに乗り遅れるな」の掛け声のもと、日本は明確に枢軸側についた。そして願わくはこの三国同盟にソ連が加わり、四国同盟となってアメリカへの強力な対抗勢力となることを、日本の指導者層は期待した。ソ連の去就が俄かに注目される事になってきた。

一九四一年に入ると日本から二人の大物が、このシベリア鉄道を利用して欧州に向う。一人はヒトラーと相容れる事のなかった来栖三郎(くるすさぶろう)駐独大使に代わる、大島浩(おおしまひろし)である。新大使は「かれからドイツを取ると何も残らない」と言われるくらい、ドイツに心酔していた。大島は一九三九年八月の独ソ不可侵条約で不覚をとり、ドイツ大使を更迭され帰国してから、まだ一年余りしか経っていなかった。

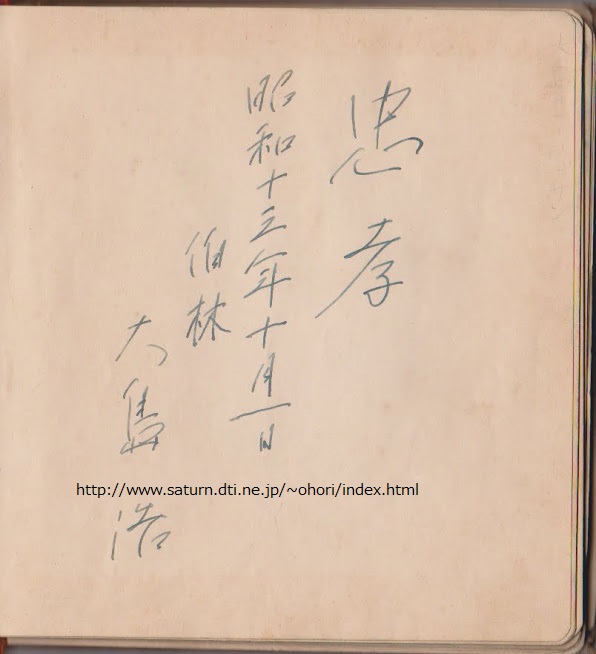

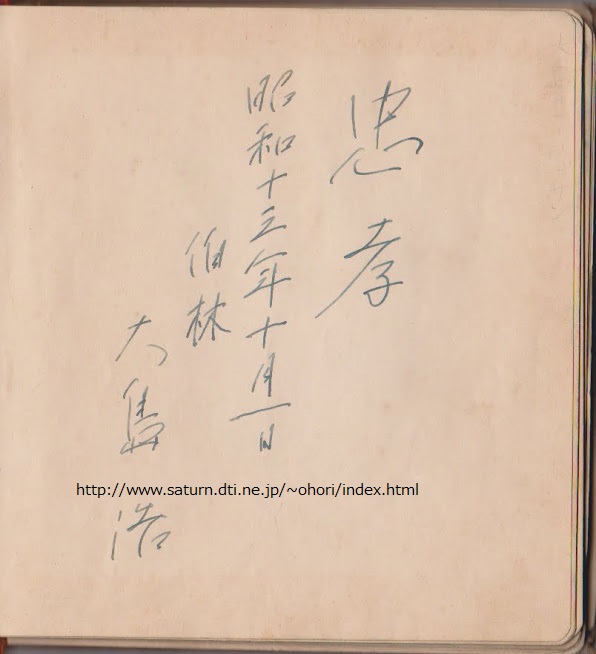

大島大使がベルリンの小学生加藤眞一郎さんのサイン帳に書いたサイン。(この時は陸軍武官)

赴任する大島らにソ連の通過査証が発給されたのは一九四一年一月十七日で、シベリア鉄道による赴任日程が最終的に調整された。先立つ一月十五日、日比谷公会堂では大島の壮行会が行われた。会はその盛大さで、アメリカへ行く野村吉三郎大使のをしのいだといわれている。日本全体が大きくドイツに傾いた時期であった。

一月二十九日午後一時、松岡洋右(まつおかようすけ)外相、オットー駐日ドイツ大使らに見送られ、大島は特急かもめで東京駅を出発する。メンバーは大使夫人豊(とよ)と六名の外交官及び、坂西一良陸軍武官、小松光彦武官補佐官ら四人の陸軍関係者で、全員赴任地はドイツであった。大島の意向の強く働いた人選である。

かれらは下関から朝鮮半島に渡って、北上を続け、二月一日午後四時三十分、特急のぞみ号でソウルに着く。その夜は総督府主催の歓迎の宴があり、翌日は一時から壮行会が盛大に行われた。大連のビジョフドイツ領事も駆けつけ、祝辞を述べた。そして二日午後四時四十分、再びのぞみ号で満州国の首都新京(現長春)に向った。

二月六日、ソ満国境の町満州里を発車するモスクワ行きシベリア鉄道の列車には、大使らのために一両、特別車両が連結された。モスクワの日本大使館のアレンジによるものであったが、その費用は当時の金で五五七二US$という記録が残っている。

大島らは特別に、モスクワに二泊することを許された。そしてソ連の首都の出発は二月十五日であった。ポーランドが消滅し、新たにソ連との国境のドイツ側の駅となったマルキニアで、ドイツゲージの列車に乗り換える。ヒトラーの親衛隊が国境で出迎えた。その後一行がベルリンのアンハルター駅に着いたのは二月十七日であった。東京を発ってから十五日が経過した。(ベルリン到着時映像)

大島は二月二十八日、南ドイツのベルヒテスガーデンにヒトラーの山荘を訪問し、信任状を提出する。それから大島は終戦までドイツに留まり「ナチスのナンバースリー」と皮肉を言われるほど、積極的に日本政府に対し、ドイツの立場を代弁し続ける。

以上のようにシベリア鉄道を使うと、東京を発ってから約二週間で、ドイツに入る事が出来た。一方前年に海路ハンガリーのブダペストも向った外務省留学生、堀田磯行の旅程表がある。

六月二十八日 東京発 神戸着

六月三十日 神戸発 日本郵船靖国丸

八月三日 ナポリ着

八月四日 ナポリ発

八月六日 ブダペスト着

と四十日ほどかかった。シベリアルートの時間的優位は明白である。

<大物渡欧 二>

三月に入ると今度は松岡洋右外相が、ベルリンを訪問する。それまでの日独防共協定、日独伊三国同盟の調印においてもドイツでは、駐独日本大使が代理でサインしている。日本とナチスの首脳による直接の会談は初めてのことであった。したがってドイツ側の歓迎も、空前のものとなる。

随員は阪本瑞男(さかもとたまお)欧亜局長を主席とし、外務省からは他に加瀬俊一秘書官、長谷川信一調査官、法眼晋作事務官、さらに陸海軍代表、満鉄理事、国会議員等総勢十二名から成り立っていた。そしてドイツ行きにもかかわらず、どういう訳かロシア語の通訳として、外務省の野口芳雄が加わった。

一行に対し満州里では、大臣専用のサロン付き特別車両と、随員専用のコンパートメント車が連結された。松岡はシベリア鉄道で移動する連夜、随員達をつかまえては、深夜まで独演をぶった。途中モスクワでスターリンと会談した後、独ソ国境に到着したのは三月二十五日早朝であった。

片田舎のドイツ側の駅は照明を施され明るく照らし出されて、構内には寸分の隙間がないほど、日独の国旗が掲げられていた。大使館からは大島大使の代理として、佐久間信公使が待ち受けた。そしてドイツ側も後の駐日大使、スターマー特使以下が出向いた。外相の乗った列車が到着すると、国防軍によって君が代が演奏された。ドイツは盛大に日本の外相を出迎えた。

列車を乗り換え、一行がベルリンの長距離列車ターミナルであるアンハルター駅に着いたのは翌二十六日であった。リッベントロップ外相自らが駅頭に待ち構えた。日本人は全員、用意されたオープンカーに分乗し、宿舎となる迎賓館ベルビュー宮に向った。街灯には日独の国旗が掲げられ、通りでは公称三十万人ものベルリン子が、国旗を振って、いがぐり頭の同盟国の外務大臣を歓迎した。

翌日松岡は、さっそくヒトラーと会見する。ドイツの指導者は冒頭松岡に対し、日本からの長旅の労をねぎらう。松岡はこれに答えて

「今回の旅行は元気でやってきたが、特にシベリアを越す時には外部の世界から全く連絡がなく、わずかに時たまシベリアの地方新聞を見る事は出来たが、世界の動向が全く報道されておらず、まるで休日旅行で遠い田舎へ行ったようなものだった」と長いシベリア鉄道の模様について語った。単調で静かな毎日は松岡にとって、つかの間の静養の時間であったようである。

首相官邸での会談を終え夕刻、両者がベランダに出ると、三月末にもかかわらず、外は小雪が舞っていた。寒空の下、二人を待ちわびていた幾万の市民からは一斉に「ハイルヒトラー、ハイルマツオカ」と歓声が上がった。

ドイツに続いてイタリアの首脳と会見した松岡外相は、枢軸国との友好関係に満足し、鉄路で来た道を東に向け引き返す。四月六日早朝、独ソ国境の駅マルキニアに着く。そこで松岡はドイツ軍のユーゴ進攻を知った。これは松岡にとっても寝耳に水であった。幾度とないドイツ首脳との会談中、そんな話は全く出なかったからである。

イタリア訪問中の松岡外相

モスクワは十日に発つ予定であったが、往路に続いて交渉をする日ソ中立条約がまとまらない。松岡らは帰国の予定を変更せざるを得なかった。ロシア語の通訳野口を連れてきたことからも

「この条約締結が松岡の訪欧の真の目的であった」という見方が今日ある。

日ソ両国が漸く合意にこぎつけたのは、十三日のことであった。調印を終え、汽車に乗り込むためクレムリンを去ろうとする松岡を、スターリンは「まあ一杯」と引き止める。かれは駅長に直接電話をかけ、こともなげに国際列車の発車を遅らせた。

その後、遅れた列車が松岡一行を乗せ発車しようという時、スターリンがモスクワ駅まで見送りにやってきた。階段を使う時間がないためか、この巨人は線路をまたいで、松岡の立つプラットホームにやってきた。そして

「俺はアジア人だ。おまえもアジア人だ」と松岡に抱き寄った。日本の外相はソ連からも独特の歓待を受けた。

<独ソ戦>

一九四一年一月七日、建川美次(たてかわよしつぐ)駐ソ大使は

「ソ連は日ソ同数の相互査証発給は面白からずと、交渉を難しくしている。日本側は同様な場合、すぐ応じているにもかかわらず、かれらは赴任の決まった外交官のビザの発給すらも遅らしている」と本国に報告した。日本側が日ソ同数の相互発給を目指しているのに対し、ソ連側は忠実な実施をせず、やや強い立場にある事が分かる。

ところが松岡外相による中立条約締結で、日ソ関係は改善された。六月一日、日ソの間で通過査証発行の問題を解決するため、相互簡素化に関する取決めが成立する。これは滞在権を伴わない通過査証に限って、お互い出先の公館限りで発給を行うというものであった。

日本側はニューヨーク総領事館が、ソ連側はドイツ大使館が窓口となった。そしてドイツから帰国する邦人は、ベルリンのソ連大使館で(モスクワに書類を回されることなく)通過査証を、入手出来ることになった。欧州戦争の勃発で、ソ連人は大西洋を経由しての、アメリカへ行く道をふさがれていた。よって日本を経由してのみ、ソ連の外交官はアメリカと行き来出来た。相互の通過査証発給はソ連にとっても有益なものであった。

一方欧州の戦争は二年目に入り、長期化の様相を呈してくる。ドイツに単身留まる邦人は、妻子を呼び寄せる事を希望し、外務省も同意した。こうして先に大島と共に単身欧州入りした内田藤雄書記官夫人の安子、佐久間信公使夫人のアリスらが、ソ連の通過査証を申請する。さらに先の欧州戦勃発で、引き揚げた婦女子の中からも、再度欧州に向かおうとする人もあった。

シベリア鉄道による日欧間の連絡が不可能になるのは、日ソ間の通過査証発行の簡素化が決まって間もない一九四一年六月二十二日、独ソ戦の開始によってである。ドイツもソ連と友好を保つという日本の期待に反し、ヒトラーの軍隊はソ連国境を踏み越えた。同時に欧州に向うため、もしくは帰国のためにソ連のビザを待つ沢山の邦人たちの夢は砕けた。

その時ドイツとソ連を結ぶ鉄道は、ドイツの進攻の意図を隠すかのように、開戦直前まで全く通常通り、走り続けていた。ドイツはソ連に赴任する外交官も、直前まで何事もないようにベルリンから送り出した。かれらは国境の手前で、ドイツ軍により列車から降ろされ、周囲から完全に隔離されていた。開放されたのは独ソ戦が始まってからの事であった。ドイツ側の対ソ奇襲作戦隠蔽工作の一端である。

モスクワに向かう最終列車がベルリンのツォー駅を発ったのは、六月二十日午後六時半であった。同盟通信社のフランス特派員であった入江啓四郎とその妻、及び大鈴軍医中佐らが帰国のために乗り込んでいた。列車は翌二十一日朝ソ連領に入り、モスクワに着いたのは六月二十二日午後四時であった。この時すでに両国は、交戦状態に入っていた。

ベルリンには東京からクーリエとして書類を運んできた加藤、緒方両陸軍大尉らが取り残された。またモスクワの日本大使館に勤務していた谷照夫書記生は、バルカン諸国出張中に開戦に出くわし、モスクワには戻れなくなった。谷はトルコを経由してベルリンにたどり着き、そのままそこで勤務に就くことになる。この三人については後に、別のところで取り上げる。

また軍事使節団として滞欧中だった陸海軍関係者のうち、山下奉文中将以下の陸軍軍人は六月十七日にベルリンを発ち、日本に向った。独ソ戦が始まったとき、かれらは運良くすでにモスクワと満州の中間にいた。開戦の知らせが一行の乗るシベリア鉄道の車中に伝わるや、乗客の中のドイツ人は列車を降ろされ、どこかに連れ去られた。一方海軍関係者は独ソ戦の開始時期を見誤り、ベルリンに取り残された。

フィンランド公使館付武官秘書として赴任の途中だった入沢二三郎は、モスクワで開戦を知る。よってそれより先に行くことが出来ず、日本に引き返さざるを得なかった。このように独ソ戦はそれまで日欧間を行き来していた邦人を、強引に両側に振り分け、以降はかれらの移動を許さなかった。

また海上輸送も不可能な折、ドイツの兵器をシベリア経由で送る事で、欧亜の輸送の改善を目指していた日本軍にとっても、この開戦による影響は大きかった。

満州里のソ連の鉄道代表は

1、開戦後も国際列車は従来通り運転する。

2、東行(日本向けー筆者)荷物は満州里に到着した分は満鉄に引き渡す。

3、西行荷物はドイツ向け以外のものは引き受ける。

と説明した。かろうじて日本からの貨物の輸送路は残されたものの、輸送費、保険料の調整で殆ど実行に移されなかった。

また新聞社からの問い合わせに対して、日本の逓信省は独ソ開戦当日

「(欧州向けの郵便は)ポルトガル経由が唯一の残された道である。但しアメリカまたは南米経由となるため、今までより差し押さえ等の多くなる覚悟が必要」と答えた。それでも郵便は欧州に送ることが出来た。

< シベリアルートの閉鎖>

六月に成立したばかりの日ソの査証簡素化の取決めも、独ソが交戦状態に入ると実体を伴わなくなる。ソ連側の申請の窓口であるベルリンのソ連大使館が、閉鎖されたからだ。すかさずモスクワの日本大使館がソ連側の申請窓口をトルコに変更するよう要求すると、ソ連はすぐに対応した。

それでも独ソ戦勃発後は日本人の通過査証は下りない。建川大使がロゾフスキー領事部長に対し、この問題を持ち出すと

「ニューヨーク(日本領事館―筆者)に於けるソ連人査証振りも兎に角、円滑を欠きおる由につき、この種の査証は交換的に解決する外なかるべし」と逆に日本側の対応に不満を示した。そして申請ベースではなくて交換的、つまり取り決め以前の相互同数発給しかないという考えを述べる。

建川大使は七月十七日、

「事態の急変なきに限り目下の所、レニナカン、チフリス、バクー経由ソ連への出入は可能」と、開戦後もトルコを経由しての日欧間の往来の可能性を本国に向けて指摘するが、実現しない。ソ連が国防上いろいろな理由を挙げたためだ。なおレニナカンは中央アジア、今のアルメニア共和国、バクーはカスピ海に面した都市である。

八月七日、査証発給簡素化の取り極めは、こうした現状を良しとしない日本側より破棄が通告される。

「日本大使館は外務部に対し、左の通り通報するの光栄を有す。

当大使館請求の戸村、石田両館員に対する出国査証は蘇独及び蘇イ(イラン−筆者)両国境方面に於ける政情的交通の有無調査を口実とし、今日に至るも発給されず。かかる情況の下に於いて日本人のソ連邦通過は不可能に陥り、通過査証手続き簡易化に関し先般日蘇間に成立したる了解は適用片務的となるべきに依り、右了解成立時の事態の重大なる変化を生じ、実際的意味を失いたるものと認め、ここにこれが破棄を声明す。

右破棄声明により蘇連人の日本通過査証は、前記了解前の慣行に従い発給せらるべし」

こうして邦人のソ連通過は、再び実質不可能になる。その三行半は日本側が突きつけた。

大島は八月十五日、日本に対し

「シベリア鉄道杜絶と共に、当面留学、教授、学生の給費期間未了者は当分帰朝不可能となりたる(後略)」と述べ、日欧間の交通路が遮断されたことを認識し、留学生は留学期間が終っても、帰国出来なくなる事態への対応を考え始める。

また独ソ戦の勃発後、日本指導部では対ソ攻撃論と南進論と激論が戦わされる。結果対ソ攻撃論は見送られるが、動員はやむを得ないと結論された。こうして七月七日から、関東軍特殊演習と名づけられた、日本陸軍はじまって以来最大の演習が実施され、八十五万の日本兵がソ連国境に動員された。

独ソ戦でソ連がいちばん苦境に立っていた時期に、日本はソ連の背後を武力でおびやかした。日ソ中立条約は日本側によって、事実上空文化された。そしてその後は、通過査証の相互発給は実施されず、日ソそれぞれ自国に必要な数を入手するためにだけ、相手に発給することとなる。

<変則的交流>

七月二十六日、ルーズベルト大統領の在米日本資産凍結令が発令されると、日米間の定期航路が閉鎖された。これで北米経由の渡欧も不可能となる。実質日欧間の行き来は完全に閉ざされた。しかしながら日本が参戦する十二月までの間、幾人かの邦人は、いわゆる抜け道を見出した。

十月一日、ドイツを出発した邦人十三名が上海に着く。シベリアルート杜絶後初の帰国者であった。メンバーは長谷長次代議士他内務省、商務省、大蔵省、外務省の役人であった。かれらはドイツの防空施設を視察し、空襲下の市民の心理状態等を観察した。

近い将来日本にも同様な事態が、発生することを考えてのことであろう。一行はポルトガルからアメリカに渡り、そこから日本への船便が途絶えていたため、代わりに上海行きの船に乗り込んだのだった。

メンバーのうち久我道忠外務書記生、渡辺大蔵書記官の二名は外務省の正式なクーリエ(伝書使)の資格を持ち、機密保持を約束される外交鞄を携行した。伝書使は機密書類の運搬を受け持つ外交官であった。主として入省間もない者が担当する。残る陸軍武官室電によればかれらは、陸軍の依頼で混合委員会関係資料と暗号、技術関係の秘密書類を日本に運んだ事がわかっている。二人は日欧間の最後の外交クーリエとなる。

九月八日には閣議で、孤立状態の欧州に残る邦人引き揚げと、交代の外交官派遣のため日本から客船が派遣されることが決定される。当時最高速を誇る日本郵船の浅間丸が、その任に就く事になった。

十月上旬横浜を出港し、インドのダーバンを経由し、ポルトガルのリスボン寄港後、アイルランドのゴールドウェイに四十日かかって到着する予定であった。ドイツとは交戦国である英国への寄港は避け、隣のアイルランドを終着地とした。

日本では単身で欧州に留まる外交官の妻子の渡航が認められ、相次いで浅間丸乗船と旅券の申請がなされる。多くの日本国民はドイツの勝利を楽観していたのであろう。またこの時期、首脳部はほどんど対米英開戦を決めていたにもかかわらず、幾人かの若い外交官が浅間丸で英国に赴任する辞令を受けた。かれらは開戦と共に抑留されるはずであった。しかし結局浅間丸の派遣は中止となる。

当時ベルリンには日本の大使館、陸軍武官室、海軍武官室があったものの、重要書類はおろか交信記録さえも今日残ってはいない。ドイツの敗戦時にすべて処分したからである。日本側にも殆どないため、元史料に当たる事は非常に困難である。

そんな中、東京恵比寿の防衛庁戦史史料室には「在独陸軍武官室史料」の題名で、わずかに保存されているものがある。これらはベルリンの陸軍武官室が、焼却し忘れた書類を進駐してきたアメリカ軍が見つけ、戦後二十年を経て個人の持ち物と勘違いして返却してきたものである。その一つ「独駐在武官電報綴

昭和十六年十二月−十七年九月」は開戦直後の軍関係者の日欧交流を知る貴重な史料である。

そこでは浅間丸の欧州回航中止の知らせに対する、欧州側の反応を見ることが出来る。一九四一年十月二十六日駐独陸軍武官発、参謀本部総務部長宛

「浅間丸回航中止の報により一同帝国の決意を知り大いに壮快を覚えるも、一面依古贔屓なしの長期監禁の引導渡しにより、梱包せる荷物を開く者、これを見て笑う者、家探しを始める者等悲喜交じり状を呈したるも、長期戦の態勢に腰を落ち着けたり」

ドイツの留学生もこれで引き揚げようとした。かれらは帰国を勧められ、すでに荷物をリスボンに向けて発送していた。大島大使の電報を見てみる。

「浅間丸回航中止、荷物運賃補給の件

当国留学生は前後二度の引き揚げ準備のため相当困難に陥り、所持金を全部消費せるものもあり。ついては一度準備をしたもの(五名)に五百マルク、二度準備をしたもの(十名)に七百五十マルク、給付方取計い相成るべし」

また同年十一月四日付けのドイツ武官発フィンランド武官宛電によれば

「浅間丸の回航中止並南米経由便船も無くなりたるを以って、在欧者に対する帰朝命令は一切発令せられさることなりたる旨(参謀本部の)総務部長より通報ありたり」と十一月時点で日本参謀本部は、日欧間の渡航を完全にあきらめた事が分かる。

しかしながら日本参戦の直前、南米経由で帰国した者が若干名いる。かれらは最後のシベリア鉄道に乗ることが出来ずに、欧州に取り残されていた海軍関係者であった。当時スペインとアルゼンチンの間には、イタリア機によって、週一便の貨物飛行が行われていた。これで南米入りをした。

ついでブラジルを発った東亜丸に乗り込み、日本には日本参戦後の十二月十五日に着く。かれらが最後の欧州からの帰国者であった。「主婦の友」社から欧州出張に出ていた山田わかも、この船を利用している。山田は着物姿で、戦時下のドイツの女性を取材してまわっていた。

後の駐日ドイツ大使となるスターマーがこの東亜丸に乗るため、ベルリンを発ったのは十一月十四日、マドリッドは十七日発のイタリア機であった。かれは開戦前、最後に日本入りしたドイツ人であった。

また日本からも開戦間際に欧州入りした外交官夫婦がいる。スイスに赴任する徳永太郎三等書記官とその妻下枝は、十月十五日横浜を出港する龍田丸で、アメリカに向かう。同船のアメリカ航海は、堆積する貨物一掃のため、日米の話合いにより実現した、三隻の内の一隻であった。

徳永夫妻はハワイからアメリカ船に乗換えサンフランシスコ入りし、大陸を鉄道でまたいだ。ようやくニューヨークから船でポルトガルに向かったのは、十一月末のことであった。アメリカ船上の夫妻は、日米が戦争を始めればすぐさま抑留されることを覚悟していた。

無事欧州大陸に着き、リスボンを発ってバルセロナの駅を下りたとき、人々が彼らに新聞を差し出した。読めとばかりだが、何が書いてあるのかわからない。ホテルで読んでもらい日本の参戦を知った。スイス着任は十二月十二日であった。外交官も命懸けの赴任をした。

<日本参戦、欧亜交通路再開への試み>

ワシントンでの日本大使館とハル国務長官との間での和平の模索は成功しなかった。日本の爆撃機が真珠湾を襲ったのは十二月八日であった。そして欧州にそのニュースが伝わったのは、時差の関係で十二月七日の夜半の事であった。

ドイツの日本大使館にとっても前もって全く連絡のない、突然の知らせであった。館員は英国のBBCの放送で第一報を知った。間もなくして奇襲作戦成功のニュースが本国から伝わってきて、ベルリンの日本大使館では祝杯があげられる。横井忠雄海軍武官は海軍を代表し

「これで日本海軍は天下無敵になった」と周囲に自慢気に語った。

日本に続いてドイツとイタリアは、すぐさまアメリカに宣戦した。欧州戦争は世界大戦へと発展した。南米諸国はこの時、ほとんどが連合国寄りを明確にする。そして日本開戦間もなく、枢軸諸国に断交を通告してくる。これによって南米経由を含む、あらゆる日本と欧州の交通路が遮断された。日本と独伊は同盟国でありながら、直接会合する事が出来なかった。

十二月十三日、大島大使は日本参戦後初めてヒトラーと会見する。事前に参戦の情報を同盟国に出していなかったことで、大島は心酔するドイツ指導者の前で、恐縮するばかりであった。そんな大島に対しヒトラーは

「日本はああするより他なかった。ドイツも同様な手段をとったに違いない。」と慰めたという。その際に大島は、今後の日独交通路についてこうヒトラーに語っている。

「われわれは日欧間の交通路再開のため、いろいろな方法を検討しています。人員輸送に関していえば、潜水艦の使用によって達成できるでしょう」

さしあたっての問題は、欧州に駐在する外交官をどう増強するかであった。年が明けた一九四二年一月十七日、大島大使は途絶した欧亜交通路に関して、東郷外務大臣に意見を具申する。開戦後まだ一ヶ月しか経ってはいない。

「在欧外交陣容の整備補填に関する件

(前略)欧州に在りて其の情勢に通じた多数練達の外交官を、育成し置くことも考慮せざるべからず。然るに欧亜交通開設の時期は予知し難く、或は相当長期に亘り現在滞欧の人員に依るの外なきやも計り難きのみならず、戦時の過労なる勤務其の他に依り、人員の欠損をも考慮するの要あり」

続けてこの孤立した情況に対応する方策として大島は、三つの提案を行う。まずは在欧の新聞記者、商社員、留学生から優秀な人物を在外公館に勤務させる。次には日英、日米間の外交官交換交渉で、在英米の大使館員を欧州に異動させる。最後はウィーン、ケーニッヒスベルク、ブリュッセルの領事館を閉鎖し、そこの人員をベルリン等戦略上重要な大使館に、配置替えするというものであった。さらに必要となる外交官について、大島は欧州内の民間人から補充するか、敵国から引き揚げる外交官を欧州入りさせることを考えたものの、日本からの補充は考えもつかなかった。

大島の電報から二日後の一月十九日、トルコの栗原正大使も同じく「在欧外交陣容強化の件」と題して東京に意見を具申する。

「ドイツ発大臣宛題七十二号稟請の次第は、本使に於ても至極同感にて、成るべく速やかにこれが実現方希望す。(栗原大使は大島大使に近い考えの枢軸派と言われた人物であるー筆者)

尚ソ連トルコ国境は今以って閉鎖せられ居らず。少なくとも原則的には、コーカサス鉄道に依るトルコ入国可能のこととなり居り。且ソ連としても、ドイツの春期攻勢等危険切迫せざる限り、無下に我が方査証を拒絶することもなかるべきやに思考せらるるに付、旅行上種々困難はあるべきも念の為、今一応在ソ連大使館より御確かめの上、他の一般情勢にして之を許すならば、尚試みに欧州への赴任者数名を出発せしめ、其の実績を見て在欧職員の充実の一助とせられては如何と思考す」

ソ連とトルコの国境の閉鎖されていないことを知る栗原大使は、欧州外交官増強のため、ソ連、中立国トルコを経由した、欧州赴任を提案する。ドイツとの戦いに苦しむソ連は、日本に対し無下に旅券の発給を拒絶することもないであろうという読みがあった。そして大島の提案した交換船の外交官、この栗原のトルコ経由、どちらもまもなく実現することになる。

<郵便>

日本参戦後、欧州に向けた最初の風穴は郵便であった。一九四二年一月二十三日逓信省は

「欧州一部へ郵便物再開」として、シベリア経由でトルコ、ブルガリア、スペイン、ポルトガルへの郵便物を二十四日より受け付けると発表した。日ソ間で郵便物交換の取極めが成り立ったからであった。

知らせを聞いた欧州邦人は喜んだものの、どのような経路で配送されるのかまだ半信半疑であった。逓信省からドイツに派遣されていた山岸重孝事務官は知らせに接し、大島大使の名前でし

「取扱いを開始するにあたり、郵便物の種類、取扱国その他注意を要する事項を至急連絡する」よう本国に依頼をした。同様の内容の電報はトルコ、ポルトガルなどの大公使館からも、いっせいに日本へ寄せられた。

三十一日東郷茂徳外務大臣名で、大島大使に連絡がはいる。

「欧州郵便物のシベリア経由の件。

本邦は一月二十四日よりブルガリア、スペイン(アフリカの植民地を含む)モロッコ(スペイン地帯)ポルトガル(アフリカの植民地を含む)スイス、トルコ宛の通常郵便物の送到を再開せり。遍総経路はシベリア、フイフリス、エルゼルム、イスタンブール、ウィーン、バーゼルなり」

郵便はソ連領中央アジアを経由し、中立国トルコに入った。先に建川駐ソ大使および栗原トルコ大使が「依然欧州人りが可能」と報告したルートである。ソ連は、日本人は許さなかったが郵便物は通過させた。

ここでは中立国のみ配達可能国にあがっているが、実際には独伊への郵便も可能になった。トルコ、スイス大公使館宛に送られたものが、そこで枢軸国宛に転送されたからである。こうしてベルリンでも日本の新聞が、一月遅れではあるものの、再び読む事が出来るようになった。

但し郵政省の「続逓信事業史」によれば、一九四二年中に日本より欧州に送られた普通郵便の数は百十九通のみである。一九四三年以降の記録はない。信頼性が欠けていたのか、個人の手紙はほとんどが、ソ連を通過する邦人に託され、直接運ばれた。

外務省はテストを兼ねて幾度か書類を郵送した。翌一九四三年一月七日、谷外相はその結果について諸外国大公使館宛に報告する。

「昨年二月六日、試験的に貿易報告書を封印し、トルコ、メキシコ、スイス、スペイン、ポルトガルに送った。そして四月末までに、トルコとメキシコ及びスイスには到着した。しかしながらマドリッドとリスボンの郵政局はおそらく途中で英国当局の手で没収されたと報告してきた。日本では没収の場所も理由も分からない。

また欧州から日本への郵便も事故が続いている。ベルンとアンカラから送られた幾枚かの写真は二ヶ月かかって東京に着いた。しかしながら添えられているはずの手紙は届かなかった」

確実度の低い通信手段であった。

<独ソの戦線を越えて>

邦人によるソ連、トルコ国境通過による日欧横断の試みは、先ず欧州側からなされた。イタリアに駐在中の安東義良参事官は開戦後間もないころ、ブルガリアのソ連公使館で同国の通過ビザを入手した。

一九四二年三月十七日午後十時三十分、次は自分と期待する邦人、およびイタリア官民多数に見送られ、安東はローマ駅を発ち帰朝の途に着く。そしてバルカン諸国を通過し、ソ連と接するトルコに入る。首都アンカラでは栗原大使が安東の出発に際し「東に向かって人を見送るのは初めて」と、面白い感想を漏らした。それまでは誰も考えもしなかった経路であった。

イタリアと戦争中のソ連に入った安東は、まっすぐ南に上る。それから半年後にはドイツ軍が進攻してきて、死闘を展開することになるスターリングラードを経由し、モスクワの手前で東に進路を取る。ほんの数ヶ月前である前年十月にドイツ軍は、モスクワ市街の尖塔を目視出来る所まで接近していた。よって日本大使館を含め、ソ連の政府機能はモスクワを避難し、臨時首都を南東のクイブィシェフにおいていた。ソ連は予断を許さない状況であった。

安東はこの臨時首都を通過して間もなくすると、シベリア鉄道本線に合流し、そのまま満州里に着く。鉄路で一万五千キロを旅し、満州里着はローマを発ってから六十五日後、五月二十日のことであった。ローマを発ってから二ヶ月強というのは他のソ連横断者と比べても、長い旅行であった。おそらくトルコでソ連入国にだいぶん足止めを食らったと推測される。

開戦後最後の渡航ルートとなったソ連を、日本人として初めて安東はひとりで横断した。またかれは唯一のスターリングラード経由の帰国者であった。ドイツ軍が春季攻勢でボルガ川へ接近したため、その直後にソ連当局は邦人に中央アジアルートを通るよう指示するからだ。

一方帰国の出来た安東は、終戦間際は外務省欧亜局長の要職を務め、日本の終戦史の片隅にも名前が登場することになる。

<ソ連横断(イラン)>

安東の到着より十二日早い一九四二年五月八日、かつての欧亜連絡の窓口で、独ソ戦勃発以来、郵便しか出入していなかったソ満国境の町満州里に市河彦太郎イラン公使以下七名の公使館員、それに村沢一雄武官夫妻、小川嘱託の計十名が「ひょっこりと姿を現す」と朝日新聞は報告する。突如西からやってきた邦人は、ほぼ一年ぶりのソ連領通過者であった。

開戦直後、英−イラン条約の締結によってイランの連合国よりの態度が明らかになる。英国の圧力で枢軸側を代表する各機関は、同国を引き揚げざる得なくなった。こうして市河公使一行は現地でソ連の通過ビザを取得、海路が不可能なため、中央アジアを横断して帰途についたのである。引き揚げという特殊な事情に際して、ソ連は自国の通過ビザをただちに発給した。

次に市河自身によって、帰国後まもなくに書かれた「中央アジア横断記」から引き揚げの様子を見てみる。かれらは安東がローマを発ってから一ヶ月後の四月二十三日、テヘランを後にする。五台の車で北上し、カスピ海の港町レシドを目指す。ソ連から当初指示されていた経路は、そこから汽船に乗り湖を横断する。バクーでソ連領に入り、スターリングラード、ソ連政府の避難していたクイビシェフとコーカサス地方を通過するものであった。安東のたどったルートである。

しかしかれらの乗り込んだカスピ海を渡る船の船長から、行き先は西岸のバクーではなく、東岸のトルクメン共和国のクラスノボトスクであると知らさせる。一同おやおやと狐につままれたような気持ちになる。ソ連が最終的にアレンジしたのは、トランス.カスピ鉄道でサマルカンド経由タシケントに出て、トルクシブク鉄道でノボシビリスクに出る。そこでようやくシベリア鉄道本線に合流し、満州里に着く経路であった。

自分たちのとるコースを聞いた市河は

「平凡なコーカサス地方と違って、今まで日本人が通ったこともない中央アジアルートを通過出来る」と面白がる余裕があった。

そしてこの時イランが連合国側についたことで、中央アジアではアフガニスタンのみが、中立国として戦時中を通じ日本と外交関係を保つこととなる。

<ブルガリア公使館>

四月二十四日の朝日新聞に今度は

「ローマ大使館の安東義良参事官が、シベリア経由で帰国の途に着いたのに次いで桜井、角田(ローマ)、徳永(ハンガリー)、梅田(ソフィア)、遠城寺九大教授(ウィーン)に旅券査証が下り、更に全購買連部長島秀夫ほか数氏にも査証が下りる見込み。懸案の日本、欧州連絡路再開は、シベリア鉄道を通じて開かれる」と連絡路に関し、期待を込めた記事が出る。

遠城寺宗徳教授は1939年の欧州戦争勃発時に続いて、今回が2度目の戦時下の日本引き揚げであることは特筆に値しよう。

かれらも安東と同じくブルガリアのソ連領事館に通過ビザを申請し取得した。ブルガリアははっきりと枢軸側についていたのだが、他のバルカン諸国とは異なり、ソ連に参戦をして派兵をすることはなく中立を保った。元来親ソ的な国であった。ハンガリーに留学中の徳永康元は、ブルガリアにこうして大戦中もソ連の公使館が開いている情況について、交戦国間に何らかの駆け引きがあったと推測している。

実際にそういうものが存在したかは判明出来ない。しかしドイツも強引に対ソ参戦はさせず、ブルガリアを独ソ戦中の、ソ連領内のドイツの利益保護国に指定している。確かに何か訳が有りそうでもある。

徳永を含む四人が帰国の途に着くのは、五月上旬である。ただし新聞に報道された五名のうち、梅田は帰国を見送る。ビザは下りなかったようである。四名はまず、ブルガリアの首都ソフィアに集まる。そこでソ連横断旅行の必需品を買い集めた。山路章ブルガリア公使もたくさんの缶詰の差し入れをした。日本に向けソフィアを旅立ったのは五月九日であった。コースは市河公使と同じである。

ブルガリア、ソフィア駅の山路公使(右端)

京大考古学研究室より派遣され、ローマに滞在していた角田文衛によれば、この帰国を思い立ったのは日本の逓信省が昨年十二月、欧州から日本向けの手紙が出せる、と発表したのを知ったからであった。(先に述べた四十二年一月二十三日の発表の事と思われるー筆者)

なお角田文衛の回想録「欧州の四季」から帰国手続き行った主体は角田であったことが分かる。角田はブルガリアのソ連公使館が開いていることを知るとローマから早速出掛ける。

「私が単身、冬空をついてソフィアへ赴き、日本公使館を通じソ連公使館に査証を申し込んだのは、バルカンの雪なお深い2月下旬であった。初め、ソフィアの日本公使館では、山路公使、泉書記官以下、ソ連の査証などとても不可能と考えられていたが、私の懇願と熱意にほだされ、”多分無理とは思うが、一応やってみましょう”という訳で、ソ連公使館宛て私達4人の査証を申し込んでくださったのである。」

遠城寺が帰国組に加わった経緯については

「安(益泰)氏は数日後、ウィーンで研究されていた九州帝国大学教授、遠城寺宗徳博士に会われ、私が帰京の手続きのため、ソフィアへ行ってきたことを話された。帰朝の念止み難かった遠城寺教授は、早速ソフィアに電話してソ連の通過査証を依頼されたのである。

そして梅田はビザが下りなかったのではなく、都合により、帰国を取り止めたという。

(欧州の四季の項、2015年12月30日追加)

また日本人ではないがトルコ人の武官も既に、このルートで日本に赴任していた。「鹿の通れる道は馬でも通れる。郵便が可能ならば人も通れるに違いない」と通過査証の申請を思い立った。

一行が満州里に着いたのは六月五日である。

「ロシア語の出来る人間がいなくては、通ることの出来ないルートである」と、徳永は実感した。

帰国したかれらはその体験をいくつかの雑誌に発表する。開戦後の帰朝者は、最新欧州事情を知るものとして、出版社から引っ張りだこであった。

先の四月二十四日付朝日新聞には「さらに全購買連部長島秀夫他、数氏にも通過ビザが下りる見込み」とある。全購買連は今で言う農協である。そこから派遣されていた島田日出夫は、同盟通信社に雇われ、敗戦をベルリンで迎えている。新聞にある島秀夫はこの島田のことを指していよう。当時日本では各種情報を、暗号による電文で欧州側から入手したため、平文に直したとき、特に名前のような固有名詞にはこうした間違いが多く見られる。

そして島田には見通しと異なりビザは下りなかった。朝日新聞では「懸案の日欧連絡はシベリアルートによって再開」と書かれたものの、先の四人でソ連経由の帰朝は一端途絶える。

この間のモスクワでの査証交渉に関し、五月二日付けで佐藤駐ソ大使は東郷外相宛てて、以下の電報を送る。

「欧州赴任者に関する件

欧州行我が方外交官の査証を本使より督促せる際、ヴィシンスキーは蘇側にも本使の斡旋を求めたき日満側査証ありと言えるにつき、本使において考究すべき旨述べおきたる所、後刻領事部より

一、帰国すべき前京城総領事チジョフ

二、ブイコフ

三、香港より帰国の途次、目下上海に在るソ連邦人十名

四、在香港ソ連邦人船員五十一名

に対する査証を通報越せり。

(中略)

多数の査証あればこそ、蘇側はこれが解決を促進する為、過般安東参事官及び在欧邦人四名に対し案外簡単に査証を発給せるものと思考せらる」(棒線筆者)

この時はソ連側の帰国希望者は、日本側より多かった。また戦争の行方もまだ不透明な時期であった。それが開戦直後、ソ連が安東参事官他数名の邦人への通過ビザの発給に応じた背景であった。

<軍人の帰国 一>

一九四二年五月二十一日の朝日新聞の片隅に「(トルコの)アンカラ大使館の加賀、園田の両氏も二十一日アンカラ発帰朝」という記事が出ている。欧亜の接点にある国トルコからも帰朝者があった訳であるが、この二人については謎の部分が多い。

かれらは外交官でありながら、一九四二年二月一日付け外務省職員名簿のトルコ公使館員の欄には、名前が出ていない。加賀は本名加藤、園田は同じく緒方の変名で、特殊任務に就いていた陸軍軍人であるからだ。当時は海外で諜報活動をする幾人かの軍人に対し、外交官の肩書きが与えられた。その際は変名を用いた。外務省はこのような軍部の要求を断れなかった。

二人の伝書使は欧州滞在中、独ソ戦が始まり帰国が出来なくなる。直後の六月三十日陸軍電によると軍の命令で緒方(園田)、加藤(加賀)両大尉は間もなくベルリンからトルコに派遣される。

一年後の一九四二年三月三十一日、参謀本部は外務省とは協議済みとして、ドイツ陸軍武官室に対し「谷林、加藤、緒方の三少佐のビザを、トルコ大使館を通じて取付けるよう」指令を出した。陸軍はかれらの本名で交信に使用していた。

ここで新たに登場する谷林主計少佐は、実は先に述べた谷照夫書記生と同一人物である。(名前は本名を少しいじっただけの例が多かったー筆者)かれはソ連大使館員として勤務中にバルカン諸国を訪問しているときに、独ソ戦が始まり、止むを得ずドイツ大使館に避難した。そしてベルリン勤務となるや、クーリエとして陸軍の暗号書をベルリンからブルガリア、トルコに運ぶ任務に就く。

この東京からの三名のビザ申請要請に対し、ベルリンの陸軍武官室は四月一日、中村昌三中佐、北条円了軍医中佐、林太平大佐三名のドイツ駐在期間の終了者も申請に加えるよう要請した。しかし

「(谷林ら)三少佐は特殊の事情に基づく欧州滞在者にして、在独の将校多数と共に査証を請求するときはソ連側の遅延主義により取得し得ざる畏れが大」と東京が拒絶する。

日本参謀本部がソ連を経由してまず帰国させたかったのが、この変名で伝書使業務に従事していた三名であった。本来の外交官ではないかれらは戦争が始まり、日欧間のクーリエとして働けない以上、欧州にいる意味はなかったのであろう。

五月五日付けの東郷外相宛ての栗原トルコ電によると

「既に査証許可済みの園田、加賀両名と共に谷書記生谷書記生も八日、君府(アンカラ)に到着したる所、軍部側の命令もあるにて、出来る限り三名一緒に出発すべく当地待機のこととなれり。

谷については当地大使館に六日、二回目の督促をなしたるが、同大使館にては心許なきに付、貴官に於いても督促を」

三名のうち加賀は帰国出来なかった。トルコで病に倒れたからだ。そのままスイスに向かい療養生活を送る。加賀の帰国交渉は回復した一九四四年に入って再開される。

ビザの発給の遅れていた谷照夫は、七月四日ようやくアンカラを出発した。藤塚止戈夫ルーマニア駐在陸軍武官藤塚俊夫とその妻リヨウ(現地人?ー筆者)、さらに外務省より第一次帰朝者とされた丸才司が一緒であった。藤塚のビザ取得経緯についての記録は、これまでの所見つからない。ブルガリア公使館への申請であろう。一ヶ月後の八月五日の朝日新聞ではどう言う事情か、日付を伏せ字にして「一行が下関に着く」と紹介される。

同じく七月(おそらく上旬)栗原大使より大島大使に、トルコでのソ連査証の扱いについての報告が入る。

「ソ連は中央の指示に従い、なるべく小出しに査証を与え、日本人を絶えずソ連領内を通過させておく魂胆とも考えられる。

既に申請済みの者二十名に達し、これらが全部出発し得るには二、三ヶ月を見込む必要あり。藤塚少将一行八名は三組に分かれ各週に出発」

ここにもソ連政府のビザ発給遅延の姿正がうかがわれる。本当にソ連が、絶えず日本人をソ連領内に通過中にしたとすれば、少しでも日本のソ連参戦の抑制を狙っての事であろうか?まだソ連はドイツとの戦争には楽観を許さないものがあった。栗原大使の推測はあながち否定できない。

かれらの帰国後間もない九月十三日には、ドイツ軍はボルガ川の要衝スターリングラードの市内に突入する。邦人もソ連通過は、中央アジアルートしか通れなくなった。

<交換的ビザ発給>

開戦と共に欧州の日本大公使館では、世界情報を収集し、本国に報告する業務で多忙を極めるようになる。その際特に超過業務を強いられたのは、電文を暗号化し送信する電信官であった。

これに対応し日本の外務省では、若手外交官を中心に、欧州に派遣をしようとしたが、例によってソ連は中立国である日本人の通過査証発給に応じない。そこでソ連との交渉との窓口を一本化し、真に政府が必要とする人物に確実にビザを取得させるため外務省は、欧州各出先公館に対して、独自の帰国申請を禁止する。

そして五月八日、東郷外相からモスクワの佐藤尚武大使に対し、五名の最優先帰国者の名前を伝えた。

「目下懸案となるソ連経由欧州に、赴任すべき外務省員の査証取付けに、支障なかしむる必要あり。(中略)欧州各地における申請者の範囲はこれを制限せしめ、具体的場合については本省の指示を待ちて査証取付けを。

ソ連大使時代の東郷外相。

この方針により今回当方より申請を指定したるは丸、関口、芳賀、橘、伊藤の五名なり」

同時に欧州側での申請は、ブルガリアの公使館をやめてトルコのソ連大使館一箇所に絞るよう指示が出た。

同じ日念を入れる東郷は、ドイツの大島大使宛には

「大原技師、高田、西谷両書記官の査証は丸以下五名に対するソ連側査証の発給後、これを申請せしむる事と致したし」と要請し、ドイツ大使館側の帰国者の要求を、一先ず断っている。

モスクワで実際にソ連側との取得の交渉に当たった佐藤尚武駐ソ大使は、五月五日、東郷外相に宛て

「我方も出来るだけ多くソ連側に査証を発給し、在欧の外交官の入替え、その他必要人員の日本欧州間往復開始を可能にすべし」と要請した。

佐藤は日欧往来の邦人の通過ビザを得るためには、まず日本側がなるべく多くのソ連人にビザを都合することが、唯一解決のための手段であると考えた。しかし日本は佐藤の提案を理解しない。

五月二十六日、マリク駐日大使が西春彦外務次官を訪問し

「ソ連は在欧日本人の帰国については、日本側の希望通り取計い来れるに拘わらず、日本側が在上海ソ連人百二十三名の査証を、全然無関係なるアムール線通行、及び敦賀航行の両問題と引っ掛けんとするは、ソ連側の意外とする所なり。この調整はソ連を通過する日満人の利益ともなる」と日本側の消極的姿勢に抗議ている。

開戦当初ソ連は、すでに見てきたように邦人のビザの発給に比較的容易に応じた。しかし日本が「ソ連は日本と大陸間の航路に関して、制限を加えている」と不満を持ち、交換的ビザの発給を渋る。よってこの時期の邦人の往来が限られたのは、もっぱら日本側の強硬な態度に依るものであった。日本政府はまだこのルートの重要性を十分理解していなかった。

さて日本側が窓口を一本化して第一次帰朝者とした、五名に対する通過査証は同月中に下りた。そして六月二日、東郷外相は大島大使にしばらく待つように伝えていた帰朝希望者の、ビザ申請を許可した。

「大原等に対する通過査証申請許可の件

大原技師、高田、西ヶ谷両書記官、小森(古森ー筆者)西畑、廣瀬、成田、吉井、吉田、飯田、山田の査証申請せしめ差し支えなし。但し同人等に対しては旅行の困難と危険は、各自に於いて負担すべきものなる点、御説示の上、査証取り付け後出発に際しては、食料品の携帯を要するほか、旅行の諸注意を重ねて与えおかれたし」

帰国旅行は各自の責任においてとの注釈付きであった。しかし筆者の調査では、今回の第二次申請者のうち帰国出来たのは高田、西ヶ谷の二名のみである。外交ルートでの交渉によっても、ソ連のビザの発給は思うようには行かない。

ところで外務省が指示した第一次優先的帰国者五名と、ドイツ側の希望したうち帰国できた二名というのは、以下のような人々であった。

芳賀は独文学者で、最後の留学生として一九四十一年春に渡独した芳賀檀(まゆみ)である。芳賀は帰国後間もなく改造四十二年十月号に「ドイツ戦線の背後より」というタイトルで、ドイツの最新情勢を伝える。

関口保は蒙古政府顧問で、ドイツ出張中であった。四十一年十一月七日、次のような電報が陸軍武官の名前で、東京の軍務局長宛に送られた。

「蒙古軍を経て蒙古政府に伝えられたし。

関口顧問より金井最高顧問へ

目下の処帰朝の方途なし。便あるまで当地に待機する外なきを以って然るべく処置ありたし」

伊藤とは満鉄ベルリン事務所長の伊藤香象で、丸は司法省からの丸才司であるが、橘は不明である。

高田は司法省の高田正を指している。彼は七月に帰国後、日本中を震撼させたゾルゲ事件の裁判官を引き受けることになる。また西谷とは西ヶ谷徹のことである。彼は一九四一年よりドイツに滞在し、今日悪名高いナチスの警察機構を調査した。帰国後まもなく「戦時ドイツの警察」という本を書く。

このよう開戦後後優先的に帰国したのは、政府機関より派遣されていて、欧州の体験が日本の戦争遂行に役立つ、と考えられた人が中心であった。

<渡欧外交団>

既に見てきたように日本参戦直後、欧州からは外交官、軍人、民間人あわせて十名以上が緒戦の勝利に沸く日本に帰国した。しかしながら逆に日本からの渡欧者は一人もいなかった。一九四二年七月二日付けの佐藤尚武駐モスクワ大使の東郷外相宛電によれば

「我が方未解決査証、欧州行き外交官十一名、欧州よりのソ連通過者四名、ソ連大使館勤務者で、ソ連側はマイコープ号乗組員三十四名の査証と関連させる」とある。夏に入って外務省の関心は十一名の外交官の欧州派遣であった。そしてこの時、日本側がビザ交渉の切り札として持っていたのは、日本領海で難破して救助されたソ連の船員であった。

七月一日、ソ連は日本外務省に対し

「マイコープ号船員及びシゾフに対する査証と交換的に渡欧公館員中、高橋、小林、渡辺、都倉、河原田、竹内、村山の七名に対し発給を通達」してくる。かれらの赴任先は五人がスイス、一人がトルコであった。ソ連と交戦中のドイツ,イタリアではなく中立国という事で、ソ連の刺激を和らげようとした。

トルコに赴任の小林高四郎官補は正に今度が、三度目の正直であった。最初にかれが旅券の申請をしたのは、一九四一年の四月二十八日の事だ。この時はモスクワ、ウィーンを経由してトルコ入りする予定であった。しかし独ソ戦でソ連経由が不可能になると、八月二十一日出港予定の鎌倉丸でアメリカを通過して赴任しようとしたが、これもアメリカ航路の閉鎖で果せないでいた。

この開戦後初の日本からの渡欧については、そのメンバーの一人である都倉栄二が自著「外交官の決断」の中に様子をかなり詳しく記している。かれらは赴任が決まり、外務省の門脇季光人事課長のもとに出頭すると

「君たちの査証はやっと取れたが、今は独ソ戦争たけなわだ。シベリア鉄道でモスクワ、ポーランド経由でドイツに行く通常のルートは、ソ連は許可しないし不可能なんだ。そこで君たちは、中央シベリアのノボシビルスクからトルクシブ鉄道で南下し、タシュケントを通って西に向い、カスピ海に達するルートで行かざるを得ない。かなりきつい旅になるだろう。だが決して危険を冒してはいけない。もし情勢が危ないと判断したら、すぐ引き返して来るんだ」と一行に説明する。緊迫した赴任となりそうであった。

総勢はトルコ赴任の小林を含む六名で、高橋は今回出発しなかった。都倉は戦後五十年たって、ドイツ到着は晩夏の頃と書いている。しかし残る記録によれば実際の東京出発は、晩夏にさしかかる八月十三日と十五日の二手に分かれた。

ソ連内に入ると一行の消息は途絶える。九月八日、カスピ海を渡ってバクーに着くと、ようやくクイビシェフの日本大使館と連絡が取れた。無事の連絡が日本にも届いた。トルコではアンカラの日本大使公邸に招待され、栗原大使が長い旅をねぎらい、山海の珍味のご馳走で一行をもてなした。

続いてバルカン半島を横切りブルガリアに入る。しかいそこからは、申請状にあったスイスには向わずベルリンに直行する。山路章ブルガリア公使の連絡に依ると

「渡辺理事官一行(九月)二十七日当地発列車座席の都合に依り、渡辺、村山は十月三日、都倉、河原田、竹内は六日夫々当地発一応伯林に直行せしむる予定」と早くも冬が始まろうかとするベルリンに着いた。

外務省に残されたこの電報を見ると、伯林の文字の所にはラインか引かれ、クエスチョンマークがついている。ベルリンの直行したのは、渡航者自身の決断によるものなのであろうか?

一行がベルリンに着くと大島大使が出迎える。そして

「思いもかけぬ旅程で、さぞかし疲れたろう。しかし、いい勉強にもなったのではないかね。ところで、ソ連の様子はどんな風であったかな」と問い掛けた。

かれらは代わる代わるに、見分してきた様子を報告した。ドイツに関係することは何でも吸収しようとする大島は、若い外交官補の話を熱心に聞き入った。

こうして苦労して赴任してきた五人のうち都倉、竹内、河原田の三名は戦争遂行に協力することなく大学に入り、ドイツについて研究を開始する。高価な留学生であった。

冒頭にのべた吉田茂元英大臣が木戸内府に向って、自分をスイスに送るよう提案したのは、モスクワでの交渉が盛んに行われていたこの時期、六月十一日の事であった。吉田がこうした交渉について、承知の上でスイス行きを提案したかどうかは、確認出来る史料は見つかっていない。しかしこれまで見てきたように、日本側が本気で吉田を欧州に向かせる気であったとしたら、実現は可能であったのではなかろうか?

またアフガニスタン公使として七田基玄は八月三十一日、日本から同様にソ連を経由して赴任する。このビザはを問題無く下りたようである。ソ連も中央アジアへの赴任についてはそれほど敏感ではなかったのであろう。イランから戻ったばかりの河崎珪一と料理人を従え、七田がカブールに到着したは十月二十一日であった。その赴任の旅はソ連側の不手際もあり、相当に不快なものであったという。

<マジックサマリー>

アメリカは情報収集力に長けた国である。開戦前から日本の外交暗号文書の解読には力を入れてきた。しかし日本は一九三九年からパープルという新しい暗号機を用い始める。それから十八ヶ月かけてアメリカはパープルの基本原理と構造を解明し、翌年八月解読に成功する。真珠湾攻撃の一年以上も前であった。こうしてルーズベルト大統領は、日本海軍の真珠湾攻撃も事前に知り得たのである。

日本参戦後、暗号担当者は日々の解読文書から、重要なものを取り出し「マジックサマリー」と題して、限られた指導者層に配布した。適切なコメントが添えられ、読後焼却であった。そして今日、一部分を除いて公開されている。当事国日本とドイツにはこうした書類がほとんど残っていないため、日欧間の交信を時系列で捉える事のできる貴重な史料である。

日欧間の交流についてもマジックサマリーは、たびたび触れている。アメリカも関心を持って邦人の動きを追った。一九四二年十月三日のレポートはこう始まっている。

「アンカラ発;九月二十三日、栗原大使は東京にソ連に関する軍事及び一般的観察報告を送った。それは最近日本からロシアを経由して欧州に渡った外交官によって集められたものである。レポートにはロシアとトルコの国境地帯には、兵力の増強は認めらられないと記している。

註;レポートの作成者である邦人はトランスシベリア鉄道を、チタを経由しノボシビルスクまで利用した。ノボシビルスクからは中央東アジア鉄道を南西に向かう。そしてアルマータ、タシュケント、サマルカンド、ブクハラを経由し、カスピ海岸のクラスノドブスクに着く。ここでカスピ海を横断し、バクーに着く。そこからチフリス、レニナカンを経由しトルコ国境に着くのである。

以前七月二十二日のサマリーでは日本の外交官は欧州から日本に帰国するに際し、バクーから北上し、ボルガ川に添ってスターリングラードを経てクイビシェフに着く。そこからトランスシベリア鉄道で東に向かった。八月十三日付けの東京の公文書によればその時点ですでに日本人は、ボルガルートではなく、中央アジアルートを利用していることが分かる」

ここに登場する欧州に向かう外交官とは先述の開戦後初の渡欧者、渡辺理事官他一行を指している。このようにアメリカは戦時中、邦人の日欧間の移動、そしてかれらの報告でソ連国内の情勢を、正確に掴んでいた。

<連合国側の交流>

一九四十二年は欧州大陸とアメリカ大陸の間の大西洋で、連合国の輸送船とそれを阻止しようとする独潜の間で、過酷な戦闘が行われた年である。日独の指導者は危険を冒して会合する事はなかったが、イギリスのチャーチル首相は精力的に海外に出掛けた。かれの回顧録「第二次世界大戦」からその様子を見て見る。

日本参戦直後、チャーチルはまずアメリカ行きを決意する。一九四一年十二月十二日、新たに竣成したデューク.オブ.ヨーク号に乗り込む。船はアイルランドの南を通り、ドイツのUボート基地から四百マイルの地点を通過する。安全が保障された航海ではない。

案の定ドイツのUボートが接近してきた。護衛の駆逐艦を残して、首相らVIPの乗り込むヨーク号は、最大速力で問題海域を単独で走り抜けた。最後は航空機に乗換え二十二日夕刻、ワシントンの空港に着く。そして十二月二十六日、チャーチルはアメリカの議会で演説を行う。アメリカ世論に訴えると共に、大西洋が連合国側の支配下にある事を、身を持って世界に証明した。

帰国に着いたのは翌年一月十二日であった。チャーチルのアメリカ滞在を知ってか、帰路には二十隻以上のUボートが展開中であった。一行はバミューダ諸島まで空路をとった。そこからは往路と同じデューク.オブ.ヨーク号で帰国の予定であった。しかし冒険心に富むチャーチルはそこまで飛んできたボーイング飛行艇の操縦士に

「バミューダからイギリスへ飛ぶのはどうかね?燃料は十分積めるかね?」とたずねる。答えは

「もちろん飛べます」であった。宰相はためらわずに空路を選んだ。

ついで六月、翌一九四三年までの作戦を決定するため、チャーチルは再びワシントンに向かう。今度も空路で二十九時間の旅であった。船旅は時間がかかりすぎた。葉巻を絶やさない大物は、飛行中熟睡していたという。

八月、今度はエジプトのカイロに向かう。ジブラルタルから戦線を避け、中央アフリカを横断してカイロに到着する予定であった。空路でも五、六日かかるはずであった。経験豊かなアメリカの大尉が、ジブラルタルからカイロまで直線で飛行する事を提案し、その場で採用された。

八月三日午後六時、かれらはジブラルタルを飛び立つ。砂漠戦に参加中のドイツ機を避けて迂回飛行をした。離陸後間もなくは武装護衛機四機を伴って、スペイン、ヴィッシーフランス上空を通過した。これは両国に対する中立侵犯であった。不時着でもしたら、国際紛争になる事は明らかであった。

カイロからチャーチルはそのままモスクワに向って飛び立つ。八月十日であった。日本人の追い出されたイランを経由し、翌十一日空路ソ連入りをする、邦人が苦労して通過したカスピ海、バクーの町は、上空からおぼろげに見下ろせた。スターリングラードの戦場を避けクイビシェフを経由して、夕刻モスクワに到着する。ドイツ軍を一手に引き受けるスターリンは、一刻も早い連合軍の大陸反撃作戦を要請した。

この後チャーチルは空路来た道を引き返す。モスクワまでの道は連合国側にとっても楽ではなかった。しかし英国の宰相は、自身でその道を歩んだ。日独首脳には到底出来ないことであった。

<軍人の帰国 二>

外務省に一本化された通過査証申請だが、軍人へは優先的に割り当てられた。一九四二年七月六日、陸軍参謀本部は外務省と協議の上、第一回軍人帰朝者として五名の欧州滞在者に、トルコ大使館を通じての査証の申請を命じた。

芳仲和太郎ハンガリー駐在陸軍武官、ドイツの飯島正義大佐、西郷従吾中佐、イタリアの館野基史中佐、ブルガリアの榊原主計中佐である。

このうち西郷は武官室勤務ではなく、大使付属という特殊な立場であったため、辞令に先立ち大島大使の承認が必要であった。大島は

「西郷の在独を必要とするも、枢軸側の政治、軍司、経済等諸般の事情を的確に把握した同人の内地での勤務は、戦争遂行上の最重要事項と認める。

重要書類をも携行し得る旅行経路の選定せらるる様希望ありて、中佐の帰朝は小官も同意見」と語り、西郷の帰朝に同意した。

同月十一日、ドイツの陸軍武官室より第二回帰朝者の確定を督促する電報が入る。その中ではドイツ軍の攻勢でバクー進出があれば、ドイツ軍の猛爆下の帰国になると警告した。そして実際にドイツ軍は、バクーまであと数百キロの地点へと迫っていた。

八月二十八日、武官室より参謀本部に強い調子の電信が届く。

「海軍は朝香丸及び今回の潜水艦の例に有るように、自己の必要に際してのみこれを実施。これは御承知の通り海軍の海軍に有らず。長期にわたって潜水艦の派遣を実施されたし。

また日米英の外交官等の交換輸送では、相当数の外務省関係者、近く欧州に派遣せらるる由なり。困難有るは推測さるるも、軍人の輸送法にも手配有りたし」と陸軍軍人のソ連経由の帰朝を強く促した。そして日本を離れたドイツでも、日本の陸軍と海軍は仲がよくなかったことがこの電報からわかる。

これらの恐喝めいた電報が効いたのか、同じ二十八日には、参謀本部よりさっそく第二回帰朝者の氏名が送られた。ドイツからは坂西一郎駐独武官、山本敏大佐、林太平大佐、中村昌三中佐、石塚武夫少佐、イタリアからは大川幹雄中佐が選ばれた。

十月二十七日、ソ連の領事部長は日本側の申請者三十九人に対して「四十三名のソ連船員に査証を発給するなら、坂西、芳仲(家族二名)両少将、山本、飯島両大佐、中村、館野、榊原、西郷各中佐、山岸事務官、前田朝日特派員(以上十二名欧州より)並びに中根、魚本、根岸(根本の間違えー筆者)及び高橋に対し、査証を発給する用意がある」と伝えた。十二人中、十名が陸軍関係者であった。

<駐独武官の帰国>

ドイツ駐在陸軍関係者中、最高位の坂西駐在武官がソ連を通過して帰国する事になった。後任は日本からは派遣出来ずに、補佐官の小松光彦少将があたる事になる。十一月二十九日、ベルリンで坂西中将以下の陸軍関係者の送別会が開かれる。全欧州から陸軍武官が集まった。

トルコの栗原大使からは

「旅行中の食料、その他は当地にては調達不可能」との連絡を受けていたため、帰国者はベルリンで可能な限り、缶詰等を集めた。かれらは翌年一月十二日に満州里に着き、東京駅着は一月十八日であった。ソ連の不退転の敵ドイツとの連携に努めた日本陸軍代表者が、ソ連を経由して帰国した。

坂西は大本営での報告の中で「(ドイツは)弱点はあるが、長期持久戦争に絶えるものと確信する」と希望的観測を述べた。また二月二十六日の朝日新聞は、「独国民の鉄の団結」という見出しで、坂西らの帰国を紹介し、日本国民もこのころドイツからの帰朝者があったことを知る。

同じくビザが下りたハンガリー駐在武官芳仲和太郎は妻と子供を連れ、帰国の途に着く。十二月四日電報で総務部長に宛て

「小官及び家族十二月七日当地発帰朝す。十九日アンカラを出発し、二十三日ソ連国境内に入る予定」と報告し帰国についた。

翌年一月二十五日の大本営における芳仲の報告の調子は、坂西とは若干異なる。ハンガリーから見てと断った上で

「独だけでソ連を破るのは難しい。イタリア外交官の連中は、この戦争は負けと言っている」と語った。

芳仲の長男和夫は当時中学生であった。戦時ソ連通過ルートを体験した最年少者であろう。かれは今日世界でも珍しいララ、アンデルセンの歌うリリィー、マレーンのSP盤を、この時大事に日本に持ち帰ったという逸話が「リリィー.マレーンを聞いたことがありますか?」という書物で紹介されている。

さらに付け加えれば、飯島正義大佐は「「武器の携行は絶対に許されないという所、苦心惨憺してベルリンにあった鎌倉時代の刀工備前三郎国宗の名刀を日本に持ち帰った」(戦時下の手紙)

朝日のブルガリア特派員であった前田義徳は、十二月十九日にアンカラを出発する列車の切符を手配した。出発日から二週間前の十二月五日、栗原トルコ大使は谷外相に宛てて電報を送っている。

「前田は十月二十八日ソフィアにおいて、満州国籍ハンガリー人静香と正式に結婚。帰国の切符を手配した十九日迄に(妻の分の)ビザの計らいを」(静香は実際はブルガリア生まれ。−筆者)

かれは三年前の十一月、前妻八重を病気で失ったばかりであった。谷外相から折り返し電報が入いる。東京は「今後は出先で勝手に行動をとらないように」と抗議し、前田の妻の素性に不審な点がないか、注意を喚起した。

当時の状況からすれば時間的に相当無理なソ連の通過査証要求であっったが、出発前日の十八日ビザは無事下りた。前田は終戦後まもなく「敗北の記録」というタイトルの回想録を書いている。上下二巻とのことで上巻は一九三九年で終わっている。しかし下巻はどこにも見つからない。終戦直後の混乱期、結局発行されなかったと筆者は想像している。よって今回のソ連縦断については詳しく知ることが出来ない。

もう一人のこの時の欧州からの帰朝者である山岸逓信事務官は、日本に帰ると「ドイツ」という雑誌一九四三年九月、十月号に「最近のドイツ」「ドイツのテレビジョン」をそれぞれ書く。ドイツではテレビが実用化に向かっていた。そして筆者の見つけた限りでは、これらはおそらく当時の雑誌に発表された、最後の欧州体験報告となる。

一方日本からの渡欧者は、先に佐藤大使が十一人の申請者と述べたうち前回の七名と今回の四名で、日本側の希望は取り敢えず満たされた。そのうち中川進官補のビザは十一月二十一日になっても下りないため、中根正巳、魚本藤吉郎、根本博、および前回ビザの発給の遅れた高橋保の四名の官補で、年末に欧州へ赴任する。第二段の欧州赴任者であった。

アメリカによる傍受解読電であるマジックサマリーはこの高橋のソ連報告もとりあげている。こうしたソ連国内の情報はアメリカにとっても貴重なものであった。ソ連は同盟国アメリカ人にも自国内の往来を認めなかったからである。

「一.一般的印象

A.食料不足とインフレの事実はあるものの、ロシア人は強い愛国心が認められ、戦争による不都合も気にかけていない。

B.タシュケントの近郊は、きわめて平和な気配であった。しかしコーカサス地方に近づくにつれ、戦時気分が高まってくる。人々のモラルの高さに印象付けられた。

C.動員は徹底している。よってすべての車掌、駅員、ポーターそして幾人かの機関車の釜炊きは女性である。ノボシビルスクで見かけた唯一の男性は十五六歳の少年である。(後略)」

申請上今回の赴任国は高橋がフランス、他は中立国ポルトガルであった。そして極寒のシベリアから高温の砂漠気候を経由する過酷な赴任路で、魚本官補は途中で肺を病んでしまう。一端はポルトガルに入るものの一九四四年秋、魚元はスイスのダボスの療養所に入り、そこに終戦まで留まる。トーマスマンの「魔の山」の舞台になった療養所であった。また高橋も一九四四年、ベルリンに移って肺病を患う。

<満州国邦人の帰国>

日本が擁立していた満州国も独立国としての建前上か、独伊等いくつかの枢軸国と外交関係をもち、外交官を送っていた。実際にはその外交官の大部分は、日本人であった。そして中には身分の怪しい人物も、幾人か含まれていた。

満州国ドイツ公使館勤務の星野一郎は本名秋草俊、スパイの養成校として知られている陸軍中野学校の生みの親として有名である。一九四○年三月、不祥事の引責と白系ロシア人工作推進のため、日本を離れ欧州に向う。この時秋草は満州国外交官の身分で、部下の戸籍を借用して星野の姓を名乗った。秋草の名前はソ連にも知れ渡っていて、ビザが発給されない恐れがあったからである。

そしてベルリンでは「星機関」を組織して、日本陸軍武官室とは別に対ソ諜報活動を展開した。ドイツでの秋草の活動については、記録が何も残っていないため、神秘的に語られている。

しかし筆者の見つけた先の交信録によれば、活動範囲は意外と狭かったようである。特に独ソ戦が始まってからは、ドイツでは対ソ諜報活動は不可能であった。一九四一年九月十日、坂西駐独武官は参謀本部次長に次の様に宛てている。

「貴電第七一四号に関し左の如く意見を具申す。

一.蘇情報機関星機関の名称を廃止統合し、在独武官室当然の業務として遂行する事は同意す。(後略)」

この時点でソ連の情報収集の仕事は陸軍武官室と統合され、星機関の独自の活動は終ったと考えてよい。

また満州国は独立国としての立場上、ソ連のビザ交渉も、日本人とは別枠で行われた。そして一九四二年五月、満州国側はドイツで活動の場がほとんどなくなった星野一郎こと秋草、満州国公使館嘱託秦正宣、安住誠吉の通過査証取得の交渉に入る。

秦も星野同様、陸軍中野学校の出身である。一九四二年三月十六日ドイツの陸軍武官室は次の様に総務部長に打電している。

「秦中尉は現在外交官の身分(プレスアタッシュ)を以って独国宣伝省、外務省等と密接なる関係に在り。

これを突如陸軍関係に移すは独側に対し、一種の不信行為となり且帝国将来のため、その地下組織の企図をも暴露し、又今後満州国公使館員に対しても徒に疑心を抱かしむる不利あるに付き、右の実情を考慮の上、再考相成度」

このように陸軍は満州国外交官という身分をも利用して、諜報関係者を欧州に送り出していた。「地下組織」という言葉が出てきたりして、かなり明確に、当時の満州国官吏の実情を語っている。

七月二十四日、東郷外相は梅津美治郎満州国大使に

「(ソ連より)満州側帰朝者四名(星野、秦、安住、山田)の査証発給方指令在り」と連絡する。その後星野らの満州帰国は同年十一月末のことであった。十二月一日参謀本部次長から駐独武官に一通の電報が打たれている。

「秋草大佐は貴電五四四号に依る鉄道記事を携行しあらず。西畑の満鉄本社宛鉄道関係報告書と同一のものか?」

外交官の携行品は、ソ連官憲にも検査されなかったので、ある程度の機密書類が、かれらによって欧州から運ばれた。

また一九四三年三月には久しぶりに、満州国側の交渉で、満州中銀のベルリン駐在員若林某に通過ビザが下りたが、同行出来る邦人は一人もいなかった。前年の十一月の以来、欧州からの帰朝者は全くない状況であった。

<戦時交換船>

開戦翌年の一九四二年は「戦時交換船」によっても欧州へ日本人が赴いた。交換船とは日米開戦間もない一九四一年十二月十七日、アメリカがスイスを経由して、日本政府に対し、お互い敵国に残った同胞を同数交換する提案を、申し入れた事に端を発する。日本側もこの提案を原則了解し、詳細を詰めていく中、日本側が交換する外交官のうち幾人かを、欧州中立国へ直接転勤させることを提案した。

つまりアメリカ、中南米の国々で抑留中の外交官の内幾人かを、そのまま欧州に赴任させようというのである。先に記したように、大島大使が欧州外交官増強のために、これを東京に提案したのは翌年一月末のことである。

一方アメリカは、当初日本側の提案を見送ることを希望した。しかし他に外交官増強の手段の限られた日本は再考を促し、結局アメリカも同意する。こうして日本側は十六人の外交官、家族合わせて二十三名が交換地アフリカ東岸のロレンソ.マルケス(現モザンビークの首都マプート)から欧州に向かうことが決まった。

日本人の引揚者を乗せたスエーデン籍のグリップス、ホルム号がニューヨークを出港したのは一九四二年六月十八日であった。そして南米でも引き揚げ者を乗せ、ロレンソ.マルケスに着いたのは七月二十日である。日本からグルー駐日大使らを乗せた浅間丸とコンテ.ベルデ号が到着し、抑留者相互の交換が行われた。そして欧州赴任者を残し、二隻の日本船は七月二十六日、日本へ出港する。

八月五日、駐日スイス公使より西外務次官に対し、アメリカ政府がロレンソ.マルケスの十六名に安導券(セーフコンダクト)を発行したと連絡がはいる。ここからリスボンに向かう日本人外交官にとって、ポルトガル船は途中アフリカの英領に立ち寄るため、その際の安全が保証される必要があった。安導状を持った日本人外交官十六人と、同数のアメリカ人を乗せたムジニョ号が無事リスボンに着いたのは、九月七日であった。

本来ならニューヨーク、リスボン間は十日間のコースであったが、今回は三ヶ月を要した。しかもその間に夏を二回、冬を一回経験した。

アメリカからの引き揚げ者である森島守人元ニューヨーク総領事は、東京より欧州出張を懇請されていた。そしてリスボン入りした後、リスボン公使を命ぜられる。外務省は最初から、そう考えていた。またアメリカとの約束上、赴任者は全員中立国へ向かうはずであったが、リスボンに着くと何人かは、本当の目的地を知らされた。ワシントンに勤務していた藤山楢一と、サンフランシスコの夏目八郎夫妻の場合は、ドイツだった。かれらがベルリンに着いたのは十月七日であった。

長い道を経てドイツ入りしたかれらであったが、ベルリンの大使館に赴くや否や「この大使館には官補は有り余っている」と河原駿一郎参事官にいわれがっかりした。大使館には戦争によって仕事のなくなった民間の駐在員の幾人かが、すでに嘱託として、一般事務をこなしていた。

大島大使からは「アメリカから来たそうだが、ここでは心を入れ替えなければ勤まらんぞ」と、米国派を牽制するような言葉が発せられた。

さらに日本の公使館へ赴任する中立国スイスの武官もこの交換船を使った。かれは日本側の要請で、パリの官邸から転落死した加藤外松前フランス大使の遺骨をロレンソ.マルケスまで運んできた上で、日本に向かう船に乗り込んだ。

もう一つの日独の交流をあげると、陸軍中野学校を出た中野一郎は、交換船に船員として日本より乗り込んだ。そしてロレンソ.マルケスで同地のドイツ領事と情報交換を行ったのち、日本に引き揚げたという。重要な戦略拠点となった同島だが日本人が一人もいないため、日本は領事館の開設が出来なかった。

日本とっては航行の安全を保証された、またとない航海とあって、様々な目的に使われたのであった。

一ヶ月後には日英でも同様の交換が実現する。今回も交換地はロレンソ.マルケスであった。今度はさらに七名の日本人外交官が、当地より欧州に向かう船に乗り込む。その内の五名は英領に残された日本外交官であったが、二名は日本から直接、引き揚げる英国人に混じってロレンソ.マルケスに向かい、欧州に赴任した。

外務省欧亜局長であった阪本端男がその内のひとりだ。八月十二日、スイス公使として赴任のため、東京駅を特急「かもめ」で旅立つ。そしてすでに八月十日、横浜を出港していた交換船鎌倉丸に、神戸でスイスの外交官らと共に乗り込んだ。スイスの外交官は中立国人として、日英民間人の交換が正しく行われるかを監視する任務を負っていた。

もう一名の日本乗船者は企画院の小野孝太郎書記官であった。ポルトガル勤務を命ぜられたのだが、諜報関係の任務に就く予定であった。千葉公使からは「ロ」港立寄りに際し、機会を利用し十分カンピニ、イタリア領事と「マ」情報その他の打ち合わせを持つよう要請があった。マ情報とは主にロレンソ.マルケスを行き来する連合国側の船舶の情報であった。

他方英領引揚げ組の一人岡本季正(おかもとすえまさ)には、スエーデン公使の辞令が出た。岡本は太平洋戦争勃発三日前に、シンガポール総領事として着任した。すぐさま英軍の手で抑留され、インドに移送された。ムッスーリという地でテント生活を送ることになる。八月、猛暑のボンベイから英国船に乗り込み、北欧のストックホルムに着いたのは十一月十九日のことであった。彼も多難な赴任を体験した。

交換船による赴任も厳しいものであった。スイス公使として赴任した阪本は一九四四年七月肺病のため死亡する。またアメリカから交換船で来た者のうち、ポルトガル公使館に勤務となった安藤竜一官補と他一名が同様に病に倒れた。

<P作戦>

外務省外交史料館に残る当時の史料はわずかで整理もよくないものの、「大東亜戦争関係一件

館長符号扱来電扱」というファイルがある。在外公館からの機密電を項目わけすることなく、雑駁に綴じたものだ。何故か戦争初年度のもののみ残っている。

そこにフランスの三谷隆信大使が一九四二年六月三日に送った一枚の電報「P路線建設の件」とがある。

「貴電第一七三号に関し

その後調査の結果、在仏在庫品は小売店等に散在し居る等の事情あり、目下引き揚げ困難なる趣にて安藤の意見に依るも、動かし得る在庫品はせいぜい見本程度の金額にて本件工作の実施には不十分なる趣に付、差当り五十万円程(「トランク」五個乃至六個程)のものを三、四回に分配至急輸送法御配慮ありたし。尚安藤は御木本の使用人なり」

これだけでは何のことであるのかよく分からない。しかしこれもマジックサマリーから、事実を探ることが可能である。Pはパールの頭文字で、真珠の密輸作戦のことであった。まず四月十八日、今日も名高い銀座の真珠店「御木本」のパリ駐在員安藤好夫は東京に対して、リスボンに大量の真珠を送ることを提案する。その真珠をうまく売りさばくためにはクリスマスから新年の前に欧州に着く必要がある、と安藤は付け加えた。

真珠はリスボンから敵国英国に密輸され、そこで販売されるはずであった。危険はあるもののうまく行けば、以後繰り返し行う予定であった。そしてその売り上げで、リスボンでも手に入らない軍事関係の雑誌等をまず購入しようとした。

日本名産の真珠は先の戦時交換船に積み込まれた。アメリカとの交換船であった。当時のお金で百万円相当の貴重な小粒の商品は折り畳みのケースに入れられ、中立国スペインの外交官用行李の中に収められた。外務省の初任給が八十円のころであった。日本はスペイン公使には公式文書であると説明して移送を依頼した。もちろんアメリカとの約束違反だ。

しかし真珠は届かなかった。途中で消えてしまったのである。暗号電から計画を知ったアメリカが、警告の意味を込めてとった行為であった。スペインは本当の中身を日本側より知り憤り、須磨駐スペイン公使が「こうしたことを日本政府は二度と起こさない」と弁明しなければならなかった。

さらに翌年五月十八日、須磨公使は一時帰国中のカルデナス駐米スペイン大使と会見する。カルデナスは何とアメリカ国務省が、最近例の真珠をワシントンのスペイン大使館に届けたと語った。その際国務省はいやみたっぷりであったという。

大使は須磨公使に向かって、半信半疑にささやくように

「アメリカがこう早く見つけ出すというのは奇妙ですな。日本の暗号は安全何でしょうか?」と核心を付く質問をする。須磨公使はそれを本国に報告するが、重光外相は

「様々な角度から検討したが、この件は敵がわれわれの暗号を解読した結果であるとは信じがたい」と答え、以降の暗号に関しても何ら対策は取られない。

アメリカは暗号解読が危険にさらされる覚悟で今回の行動に出た。それに対し、何を根拠に重光外相が日本の暗号が解読されているはずがないと判断したのかは、明らかではない。それほど自分らのシステムを盲信していた。

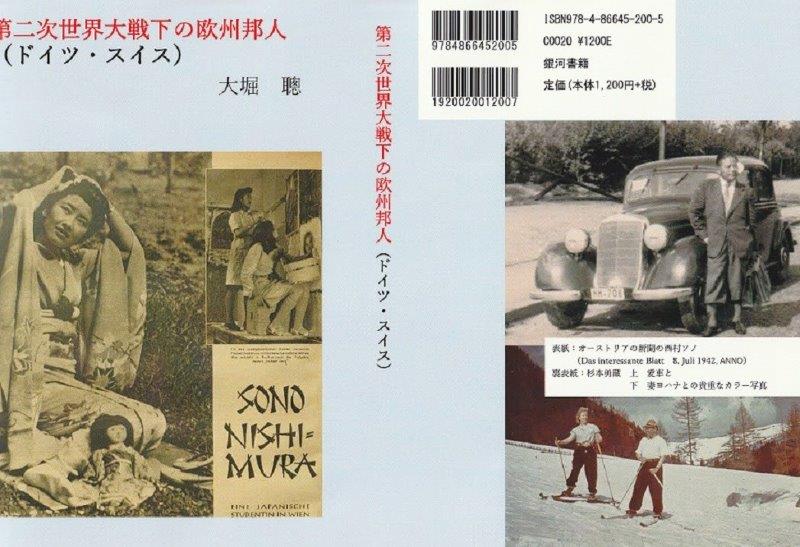

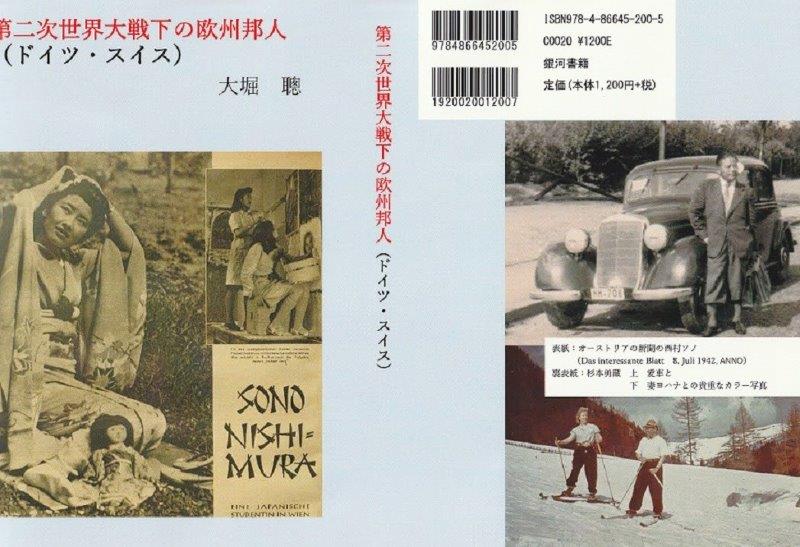

筆者の書籍の案内はこちら

|