�M�҂̏��Ђ̈ē���������

|

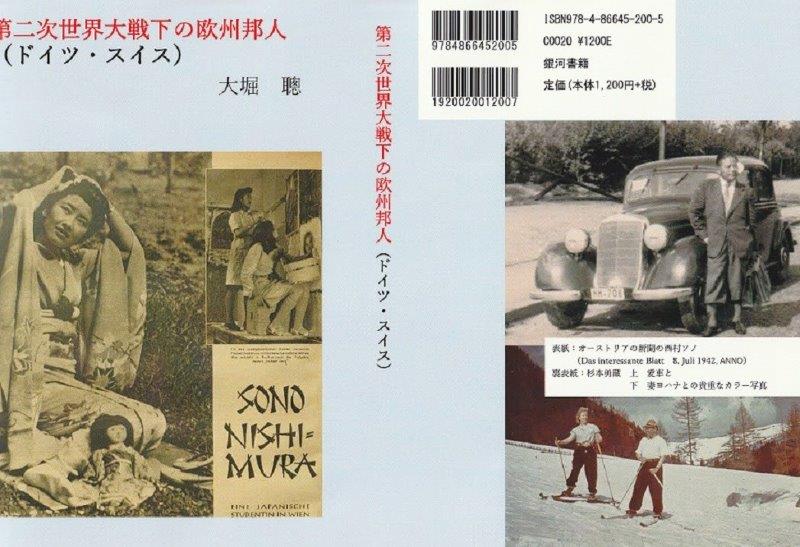

| ���X�C�X���g�ف�

����܂ł����x�����p�����A�����J�̎�ɂ��c��ȗʂ̊O���ȁA�C�R���R���ꂼ��̉�Ǔd�́A�����d�v�Ȃ��̂��Ȍ��ɂ܂Ƃ߂��A������Y�����āA��w���ɃR�s�[���ւƂ��ĉ��ꂽ�B����́u�}�W�b�N�T�}���[�v�ƌĂꂽ�B

�܂��h�C�c�~�����O�̌܌��l���A�_�c�����Y�`���[���b�q���̎��́A�h�C�c�̑��̎��f�B�[���X�g�}���Ƙb�������B����������ԍۂ̑��̎���

�O�J���M���t�����X��g�������オ�����B�O�J�̓t�����X����h�C�c���o�R���āA�X�C�X�ɓ����������ꂽ����ł������B�O�����̎��i�������Ȃ�����l�̐g�ł���B�����Ƀx�����𗣂�A�t�����X�ꌗ�Ɉʒu���郂���g���[�̓c�ɂɈ������ނ��A���̒��O�̌܌����� �u���{�ɂƂ��Ďc���ꂽ���͎O����B��Ԗڂ��A�Ō�܂Ő키�͂ɂ������B��Ԗڂ��������~���A�����čŌオ�����ł��L���ȏ����邽�߂Ɍ����铹�ł���B

�܂��������܌������A�������g�̓h�C�c�̌��g�P�b�q���[�Ƙb���������B�h�C�c���g���`���[���b�q�̎����l�u�����������炩�ł��j�ł���~�����߂ɖ��ɗ��ĂȂ������v�ƌ�����Ă����B�����ĕʂ�ɍۂ��ẮA�܂𗬂��Ȃ��� �u���{�̑����I�����]����v�ƒ��߂��������B����������ɑ���ꂽ�B

���g�ق����A�̘a�������d������ꂽ����̌܌��\���

���̉��߂͓��������l���N�A���؏����ɑ�

�܌��\�l���A�������g�����悢��A�����̈ӌ��Ƃ��āA���ɂ��a����{�Ȃɑi����B

��������̖��O�͂܂��u�}�W�b�N�T�}���[�v�ɓo�ꂵ�Ȃ��B�C�R������Ǔd�ŌʂɃX�C�X����̔��M�d�����Ă����ƁA�X�C�X���肵������̓����́A�x�����������h�C�c�ɔ��A���{�Ƃ̌�M���o���Ȃ��Ȃ�������������̓������A�{���ɓ`����C���ɐ�O���Ă���B�����ăh�C�c�~����̌܌��\�l���� �u�h�C�c�̏��������Ƃ̌�M�͌܌��ܓ�����s�\�v�Ɩ{���ɓ`�����B�悤�₭�����͏㊯����������A�Ǝ��ɍs���o����悤�ɂȂ����ƌ�����B �����ē����\�Z���R�ߕ���O�ۂɂ��ĂāA���h�C�c���������Ō�̏��̐��ɂ��Ă̕𑗂�B �u��D�h�C�c�̕����]�@�Ƃ��āA��X�͓��n�̃h�C�c��R�����ƁA�O�h�C�c�̒���Ԃ������p���b�������𖧂��ɊJ�n�����B���͓r�������A��������\���͍����B

��X�͂��������g�D���ŁA�����������v��Ȃ��X�C�X�l�������͊O���l����A�X�ɐ��x�̍��������A�R�����邱�Ƃ��o����ł��낤�v�Ɠ����͂��̎����A���{�̐푈�p���̂��߁A�h�C�c�ɑ���C�R����Ԃ��X�C�X���m�����悤�Ƃ��Ă���l�q��������B ��̌�����ł���_���X�̖��O���o�ꂷ�邪�A����͓G���̏�����肷��\���̂���g�D�Ƃ��Ăł���B�����ē����̓_���X�̑g�D���̔��ĉp�I�O���l����������\��Ə����Ă���B�n�b�N�����������ړI�̂��߂ɗ��p�o����Ɠ����͍l���Ă����̂�������Ȃ��B�������_���X�@�ւ̍\�����ł���n�b�N�ɐڐG�������@�́A���t�̓��e�Ƃ͑啪�Ⴄ�̂�������Ȃ��B

������������ �X�C�X�ݗ��M�l�̘a���ւ̎��g�݂̒��œ����́A���łɊ������n�߂��O�����ɑ��A���S�ɒx�ꂽ�B�����̖��O���}�W�b�N�T�}���[�ɓo�ꂷ��̂͘Z������ł���B �u�Z���ܓ��A�x�����̊C�R�ږ�ł��鐼���卲�͓��{�ɁA�n�r�r�̃A�����D�_���X�������X�C�X�ɂ����ē��{�ƃA�����J�̊ԂŘb�������������ƁA�����Ă��̂��߂ɓ�������ɔ�Œ�𑗂�悤��Ă��Ă����ƕ����B �O���\���̕��̂�����̂ݓ��肵�����A���e�͈ȉ��̂悤�ł���v�ƃR�����g������A�����ɂ͐����卲�̖��O���o�ꂷ��B��͈ȉ��̂悤�ł���B �u�_���X�̓��[�Y�x���g�哝�̂̓��g�ł���A���̓g���[�}���Ɏd���A����̐��������̓X�C�X��{���ɑS���B�ɋy�ԁB

�`�D�ډ��̏��X�C�X�͍��ۉ�c�ɂӂ��킵���ꏊ�ł���B�����ł͓��{�ƃA�����J�̘b�������������̗���ōs����B

�b�D�������{���~����Ȃ�A��}������N���X�������́h���̐��ꕶ�������h�i�����炭�h��b�N���X�h�ł��낤�[�M�ҁj��h�������B�A�����J�̓t���C�g���̑��̐ӔC�����B�����͋ɔ�̂����ɐi�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ē�͓�A�O�T�Ԉȓ��ɓ������ׂ��ł���v ���̔��d�҂͐����ƂȂ��Ă��邪�A�����ɂ́u�_���X�������ۂ̒�Ă����͓̂��������v�ƕ\������Ă���B���t�̓��e�Ƃ��ƍ����āA���ꂪ�����̑��d�ł���Ƃ����ĊԈႢ�Ȃ��B����͂܂�Z���ܓ��̂��Ƃł������B����ł́A�ČR�͂��łɎn����̂��Ă���B �͂�����Ɓu�_���X�@�ւ��ڐG���Ă����̂͌܌���\�O���Ɠ�\�ܓ��ł������v�ƕ��Ă���B����ē����͎�L�ɂ����āA���t�����傤�Ljꃖ���J��グ�A�l����\�O���Ƃ������Ƃ͖����ł���B�{�������̐����͐����������B �܂��u�_���X�@�ւ���O�҂�ʂ��āA���������ɋɔ�ɒ�Ă����Ă����v�Ƃ���B����Ɋւ��ẮA���Z���N�ɏo�ł��ꂽ�u���a�j�̓V�c�v�œ������g�A���{�ւ̑��d��ł� �u�푈�̍Œ��ɏ�i�̖��߂��Ȃ��A����ɘa����������ȂǂƂ������Ƃ́A�R���ł����Ώe�E���̂��B�����ł݂�Ȃōl���Ęb���t�ɂ��āA�_���X�̕�����n�b�N��ʂ��Ęa����\������ė����A�Ƃ������Ƃɂ��ē����ɑ��d��ł��Ƃɂ����v�ƁA�����ɑ��āA�����ƈقȂ����������F�߂Ă���B�����������̘c�Ȃ́A���ꂾ���ɂ͂Ƃǂ܂�Ȃ��B �����ĘZ���\�O���A�}�W�b�N�T�}���[�͌����Ă����������d�̑�ꕔ�Ƒ�O�����Љ��B

�u�d��̋N���҂��A�������g���ǂ����́A�S���͂����肵�Ȃ��v�ƃR�����g���Ă���_�ł���B�����͐[�邱������ƌ��g�قɓ���A�d����쐬�����Ƃ����B���{�̈Í��d�̉�ǂɊւ��A�A�����J�͂܂������s�Ԃ����ǂނ悤�Ȑ��x�������Ă������Ƃ�������B

�܂����钳��̏��Ƃ���

�����^��c�́A���̔N�̓l������A�\�A�N���~�A�����̃����^�ŊJ�Â��ꂽ�A�����̋�����c�ŁA�\�A�̓��{�Q�킪�A�閧����Ƃ��č��ӂ��ꂽ�B �����^��c�ł̖���͐�㏉�߂Ė��炩�ɂȂ����b�ŁA���\���ꂽ���A���{�ł͑傫�Ȕ����������N�������B������͐펞���ɂ��łɁA���Ă����B�A�����J�̎w���ґw�́A���̉ӏ���ǂ�ő����̂��₵���͂��ł���B��������������{�C�R�ɂ́A������d�压�����`�Ղ͂Ȃ��B�����������������Ȃ��A��s���B �����Ĕ閧����̓��e���A�n�b�N��ʂ��ăA�����J������ӎ��I�ɘR�炳�ꂽ�Ƃ�����A�_���X�������Ƃ̌��ɁA���炩�̊��҂������Ă����Ɖ��߂ł��邪�A�m�F���邷�ׂ͂Ȃ��B

�����d�A��O���� �����ĘZ���\�l���A�T�}���[�͑��d�̎c��̑�O�����Љ��B����́u�����v�Ƒ肳��Ă���B�����̌����ł���B �u�`�D�_���X�̓���

�b�D�閧�̈ێ�

�������_���X���ɓn�����e���n�b�N�Ƙb���������ہA�n�b�N�������̈ӌ���������āA�ꕔ�C���ɉ������Ƃ����B���ꂾ�������āA�A�����J�������Ƃ̌��ɉ������A�ƍl�����Ƃ���Α����y�ϓI�ł���B ����͕��t�œ����͑S���G��Ȃ����̂́A�����̉�z�^�ɂ͍ڂ��Ă�����e���B�܂����K�m�̕S��ɋy�Ԍ��̘b�Ƃ��A�\�A�ƃX�C�X�͍������Ȃ��̂Ō��ɍœK�ł���Ƃ����b�����l�ł���B �ŏ��̃n�b�N�Ƃ̉�ɂ́A���������Ȃ����Ɠ������،����Ă���B�����炭����͎����ŁA����䂦�����҂����m�蓾�Ȃ����e���A�����͉�z�ɏ��������o�����̂ł��낤�B ���������^��k�̔閧����̏��́A�ԈႢ�Ȃ���X�N�[�v�ł������B��蕿�ł���B��������L�ŐG��Ȃ����R�́A�悭������Ȃ��B�s�풼��A�A�����J���ɍD�܂����Ȃ��A�_���X�@�ւ���̏��R��̘b�́A�ӎ��I�ɔ������̂ł��낤���H

�����{�C�R�̋^�O�� ���t�ɖ߂�ƈȉ��̉ӏ�������B

��������ē����͓{����o����B�����ē����ɑ��җ�Ȃ�����H����J�n�����B���t�ł́u

���d�Ɉ��������A�܌��\���A�\�O���A�\�l���A�\�Z���A�\�����A��\���ƌv���d��ł����v�ƂȂ��Ă���B���������t����ʂɂ��Ă����đ����ɐ��������݂�d��́A�C�R������Ǔd�ɂ͌�����Ȃ��B

�u��l�ꍆ�@����b�@�������ā@

�u�G�̖d���Ǝv����悤�ȁA�����������i�̘b�ɂ��āA�����͐₦�����n���g�A���R�����ƐڐG���A�ԈႦ�̂Ȃ��悤�w�߂Ă��܂����B�������܂������G�̖d���̉\�����l�����Ȃ������͗�O�ł��B

�������̂˂聄 �����\�l�������́u�_���X�͍ŋ߃x�����𗣂�h�C�c�Ɍ����������A�������]�߂��ł��ڐG�ł���悤�ɂȂ��Ă���v�ƕ���B

�u����ҁi�n�b�N�j�́A�_���X�̎��I�鏑�ŁA���l�Z�N����̐e�F�ł���h�C�c�n�A�����J�l�t�H���D�Q�x���j�b�c�Ƙb���������B

�Q�x���j�b�c�̒m��͈͂ł́A�~���͕\�ʏ㖳���������A�����͘a�炢�������̂��̂ɂȂ낤�B�����ă_���X�͓��{����̗v��������A���ł��X�C�X�ɖ߂�v�ƕ����B ���߂ăn�b�N�ȊO�ŁA�_���X�@�ւɏ�������l���̖��O�����߂ēo�ꂷ�邪�A����͂܂��ɏI��ԍۂ̂��Ƃł������B�ł͂���܂Ńn�b�N�͒N�Ƙb�����Ă����̂��ƐV���ȋ^�₪�N���N����B�܂������̓o��́A���t�ł͎l�����ƂȂ��Ă���A�傫������Ă���B �����\�����A�܂��d������B�������A�җ�ɓ����ɓd��𑗂葱�����Ƃ����̂͂��̍��A�܂莵�����{�̂��Ƃł��낤�B�����͊m���ɉ��x���A�����̋�\�d�����������Ă���B���̔M�ӁA�^���ȑԓx�͏^����Ă�����ׂ����̂ł���B�����Ă����ł�

�u�`�D�ډ��̏��A�����J�́A���V�A�Ƃ̋�����L�Ӌ`�Ɏv���Ă���B

�b�D�A�����J�̌R�l��A�r�W�l�X�}���͑Γ���ɐ�̎��M�������Ă���B�_���X�͖k�C�^���A�ł̎��т����l�Ԃł���B���������ē��{�ƃA�����J�̊ԂŁA���}�ɕ��a�ɓ����悤�ȃp�C�v����邱�Ƃ��]�܂����B

�c�D����������F�������_���X�͖k�C�^���A�̎��т�����B�\�Ȃ�Θa���𑁂߂邽�߂ɁA���Ă̘A���H��ݗ�����̂��ނ̊�]�ł���B ��Ă��A�����J�̖d���ł���ƌ������͖����B����̐��{�ɋ������߂��d�画�f���āA�ނ��낱��́i�_���X?�[�M�ҁj�l�̃C�j�V�A�`�u�Ŏn�܂������̂ƍl����B ��@���_�Ƃ��Č����̘A���H��f����Ȃ����́C�틵���ǂ��ς�낤�Ƃ����{�ɂƂ��Đ�ɕK�v�ł���B�M���̈ӌ����M�������B�ЂƂ̍l���͓��{�ɂ���A�����J�l�ߗ��̏�����鎖�ŁA�G�͂��̌��Ԃ�Ƀt�B���s���ŕ߂炦��ꂽ�A���{�R�w���҂̏����o���ł��낤�B�������ē��{�̐���R�����Ȃǂɉe����^���Ȃ�����ɂ����āA�閧�̘A����ۂ̂ł��� ���{�̃f���P�[�g�Ȏ����������B���������͂��̌��Ɋւ��ĉ�������肽���B����͖O���܂ł������̎w���������Ă̘b�ł��B�ǂ����������ɕԎ����������v�Ə������B �_���X�̘b���d���łȂ����Ƃ��A�I�n�����͑i���邪�A���̍����͈ȑO�Ɠ����ł���B�����č���C�a�����ƌ������̓_���X�Ƃ̘A���H�̊J�݂Ɏ����̗v��������ɕς��Ă��鎖��������B

�d��̑O���ł͂͂�����Ɓu�n�b�N����Ă̂݁A�_���X�@�ւƐڐG���Ă���v�Əq�ׂĂ���B���Ƀ_���X�ƒ��ډ�k�������̂����̂́A�n��ł��邱�Ƃ͖��炩���B

���}�̘a�������� �����œ�\���A�����͒����̓��h���Ńx�����ɒ��݂����}�M���Y�̈ӌ��𑗂�B�}�ɂ��Ă͓����͕��t�ł� �u�X�C�X�ɂ͂��łɒ����V���̊}�M���Y���i���_���ψ��j���������痈�Ă��āA���Ęa���Ɋ��Ă����v�ƏЉ�Ă���B �u�ꎵ�����@�X�C�X�����������C�������ā@

�`���X�N���̏\����̍��������́g�|�c�_����c�œ��{��肪�b�������A�Γ��폟���̕��@�����肳�ꂽ�h�Ɠ`�����B���X�N���̑ԓx�̓j���[���[�N�̃w�����h�g���r���[���ɐ₦���o�ꂷ��A�����J�̑Γ������ƑΏƓI�ł���B(����)

�u���̌��͊O���ȂɈڊǂ����B����炩��M�n���g�قƐڐG����̂ŁA�C�R�͍���A���Ȃ��Ƃ��\�����͈�؊֗^���Ȃ��B �ډ����{�͑S�͂������āA�푈�̌p���ɓw�߂Ă���B�ŋ߂̓G�v���p�K���_�̐��i���画�f���āA�G������ɒ��ʂ��Ă��邱�Ƃ��M����B�C�O�̊C�R�o��͐T�d�ɍs�����A�y���ȍs���͐T�ނ悤�Ɂv�Ɩ䂫�蕶�͂ŁA�����𗎒_������ɏ\���ȁA���e�ł������B ��������グ���}�W�b�N�T�}���[�̋r���ɂ�

�����̐����ł̓��R�u�Z���́A���_���X�Ƙb���������Ƃ����B���̘b�������������̊����ƊW������A�Ƃ����؋��͂Ȃ��v�Ɠ����ł���A�X�C�X�����̘a���̘b�����荞��ō����������̂́A�A�����J���͗�Âɗ������Ă����B ���͂��̎��X�C�X�ł́A���R�����{�������R�����𒆐S�Ƃ���a���̓������A���s���Đi��ł����B����͓����_���X�@�ւł������B���V�A�̒�����͎咣�����������g�́A���{�[�k���[���R�u�Z�����[�g���e�ʼn������Ă����B �C�R�����R���A�X�C�X���g�ٓ��Ɏ��������J�݂��Ă����B�����͓����Ƃ�����������킹�Ă����ɂ�������炸�A������̓����͑S���m��Ȃ��B��������A�����̌��g�ٓ������̍H������������A�����^���Ɏ��グ�Ȃ������̂́A��ɏЉ��O���Ȃւ̕d�ɁA����ʂ�ł���B

�����ߎ�́� ��������̕ԓd���ē�����

�u��\����̋M�d�̔q�́B

�O�D�������K�v�Ƃ���Ȃ�A�������ɃA�����J�ƘA�����Ƃ铹�́A����������ɂ͊J����Ă��܂��v ���̓d��̓��t���A�����͈ꃖ���J��グ�Ă���B���łɓ��{�̏I��́A�b�ǂ݂ɓ����Ă����B ���n�r�r������ �}�W�b�N�T�}���[�Ƃ͕ʂ́A�A�����J���̌������ɂ���Ă��A�����،��̌����\�ł���B�A�����J���̓����̒�Ăɑ���A����������������͂�����x���邱�Ƃ��o����B�X�C�X�̂n�r�r�ƃ��V���g���̍����ȂƂ̊Ԃ̌�M�^�́A��͂��㎵�\�N��㔼�ɂȂ��āA�{�����\�ɂȂ����B���̈�ł��� �u���O���O���W�����W ���l�ܔN�v������ƁA�n�r�r�����㗝�f�D�G�h���[�h�D�o�b�N�X�^�C�����Z���l���A���������Ɉ��Ă��ɓ������A�ŏ��ɓo�ꂷ��B���������d�𑗂����O�ł���B �u���̏��̌����A�O�Ɠ������i�`�e���̋ɓ��ʃh�C�c�l�ł���܂��B��͓����ɐڐG���Ă��܂��B�����͍݉����{�C�R�̑�\�̈�l�ŁA�O�x�������R�����⍲���ł���܂����B�����͓��{�C�R��b�ƁA���ڊ��閧�̒ʐM�A�������Ɠ`�����A�܂����{���{�̐M���Ă���ƐM�����܂��B �����́A��ɑ��A���{���{������R���g���[���i�H�j���Ă���C�R�����̈�h�́A���Y��`�ƍ�����h�����߁A�V�c��ێ�����K�v����ɋ������Ă���ƌ����܂��B �����͓��{����{�I�ȕK�v�H���������ł����A�����ƕĂƂN�Ɉˑ����Ă���A�Ƌ����咣���Ă��܂��B�ނ͂܂��A�K�v�H�ƗA���̂��߁A���D���̕ێ�����{���K�v�Ƃ��Ă���Ǝ咣���Ă��܂��v �����ł͓V�c���̕ێ����̓��{�̍~���ɑ�������Ȃ����͊�]���A���������łɃA�����J���ɒ������Ƃ��킩��B���{�Ǝ��O�ɋ��c�����Ղ͂Ȃ��B �����Ď������ƒf�Řa���̏����������o��������A�����������{�ɕ��Ȃ������B�Ђ�����X�C�X�Ō��ɓ��邱�Ƃ̗L����i�����B�ƒf��s�ƒf�߂���Ă����傤���Ȃ��B �����͐��u�_���X�@�ւ���ł͂Ȃ����ۂ͎����̕�����_���X�ɐڐG�����v�Ǝ�L�̓��e����������B����͎����ł��낤���H

�����̓o����Ђƌ��قǑO�̌܌��\����A�n�r�r���獑�������ɂ���

�n�b�N�͑c���h�C�c�̕����A�����ł͂Ȃ��A�܂������ɐڐG�����B�����ėE�C����a������{���g�Ɋ��߂��B�����������͑ԓx���ς���Ȃ��B�����������g�̑ԓx�͂��łɌ��Ă������A�����̒����̒��݈��ł������}�M���Y���u���ǂ��������o�����v�Ɖ�z���Ă���B�O�����Ƃ��Ă̌��E�ł��낤���H �����Ŗ�ꃖ����A�n�b�N�͑Ώۂ��ɑウ�ĐڐG���n�߂�B�����͉����ƈ���āA�s���I�ł������̂͂��łɌ��Ă����ʂ肾�B

����ɂ̓n�b�N���u�A�����J�������ɏ��C�ł���v�Ƃ��u���{�����b����h��������v�����b�������o���A���������̋C�ɂ������̂�������Ȃ��B

���n�r�r�d����̐��@�� �}�W�b�N�d�ɂ��A�����͑��d�ł��łɁA�_���X�������Ă̒�N���X�̔h���ɐG��Ă���B�������A���̘b�͕č����̌������ɂ͏o�Ă��Ȃ��B�펯�I�ɍl���Ă��A�����ԋ߂̃A�����J���A���̂悤�Ȏ���\���o��Ƃ͍l���ɂ����B�����͓�����������邽�߁A����n�삵�������̓n�b�N�̏������A�œd�����\���������B �����͕ʂ̉ӏ��Łu�_���X�͉e���͂������A�K�v�Ƃ���A�A�����J�R�͋��͂�ɂ��܂Ȃ��v�ƕ]�����Ă���B

�����Ĕ�s�@�ɂ���h���̘b�ł��邪�A�����́A���t�ȍ~�͑S���o���Ȃ��Ȃ�B�{�l���A�r�����m�Ƃ�����ۂ�^����Ɣ��f��������ł��낤���H �܂��n�r�r�d��

�ɍ��_���X�d�͓����������悤�ɎO�\�O�A�ܒʂł͂Ȃ��A�v���ʂł��邱�Ƃ��Ă���B����͂���܂Ō��Ă����}�W�b�N�T�}���[�̖{���Ƃ��A�قڈ�v���鏊�ł���B�����͊m���ɂ��̊ԓ����ɁA�a�������d�����ł͂Ȃ��S�Ă����킹��ƎO�\�{���炢�̓d��𑗂��Ă���B���̐���������̂�������Ȃ��B

�����͖����x���ƁA�قڌP�߂ǂ���ɍH�삩���������������m�F�ł���B�������㔼�́u���l����ڐG�͑�����v�Ƃ����Ƃ���́A�}�W�b�N�d�Ō���

���_���X�̔����� ���t�̖����ɓ����͏����Ă���B

�A�����J�����^���ɍl���Ă����Ƃ��铡���ł��邪�A��������̓����҂ł����_���X�́A���ۂǂ̂悤�ɍl���Ă����̂ł��낤���H�ǔ��V���Ђ͍�����O�\�N�قǑO�A���⏑���_���X�ɑ����āA�Ԏ�����������B �u���l�ܔN�Ɏ����W���Ă����A�Γ��a���H��̓��e�Ɋւ��鎿�⏑�������A���Ȃ��̒��d�Ȃ��莆�����������܂����B ���Ȃ��̎���ɑS������������ɂ́A���Ƃ��Ă����d�Ɏ����ׂ��肵�Ȃ���Ȃ�܂��A���̂������܂��Ă���d���̂��߁A���̂��ƂɎ��Ԃ��������Ƃ��ł��邩�ǂ����^��ł��B �ŋ߁A�A�����J��C�M���X�A�h�C�c�A���̑��̍��ŏo�ł��ꂽ�A�����ē��{��ł��o�ł����͂��̎��̖{�h�U�D�V�[�N���b�g�D�T�����_�[�h�i�閧�̍~���j�̈�ԍŌ�̏͂ɁA�����̘a���H��ɂ��āA�ȒP�ɐG��Ă���̂ŁA�܂���������Q�Ɖ������v �_���X�̎w�E���镔���������

�����͎��}�ɘa�����m�����邽�߂ɁA�T�����C�Y���̂��߂Ɋm�����ꂽ���V���g���Ƃ̔閧�̘A�����A�g�p�ł��邩�Őf���Ă����̂ł������B�i�T�����C�Y���Ƃ́A���K�m�ōs��ꂽ�k�C�^���A�̃h�C�c�R�~�����̂��ƁB�[�M�ҁj ���̓��V���g���ɕ��A���{�̌�������������^����ꂽ�B�o�[�[����s�̗L�\�ȃX�E�F�[�f���o�όږ��x���D���R�u�Z�������̘b�ɉ����A���V���g���ƃx�����̊ԂŊ����Ȉӌ��̌������Ȃ��ꂽ�B ���l�ܔN������\���A���V���g������̎w�߂̂��ƂɁA���̓|�c�_����c�ɏo�Ȃ��A�����ŁA���������Ƃ̌��Œm�蓾�����Ɓi���{�͍c���������ł��A���{�����ɍ~���̃j���[�X�������ꂽ��A���{�ɋK���ƒ������ێ����邽�߂ɁA��{�I�c�̂��ێ��ł���Ȃ�~���������Ƃ������Ɓj���X�`���\�����R�����ɕ����B ���̂���ɂ́A�C�^���A�̍~���̃j���[�X�ƁA���ꂪ�ǂ̂悤�ɂ����炳�ꂽ���A�Ƃ����b���L���W���[�i���Y���ɂ���čL�߂��Ă����B���̌��ʂ͓`���a�̂悤�ɍL�������B�s�K�ɂ��ē��{�̏ꍇ�́A�����̕��Ɏ��Ԃ��Ȃ��Ȃ��Ă����v �_���X�͏I�~�f���C�����������ŁA�����ɉ�����ǂ��납�A���O����o�Ă��Ȃ��B����ăn�b�N�ɂ��ڐG�ɑ���_���X�̔��������邱�Ƃ͏o���Ȃ��B �����X�G�[�f���l�x���D���R�u�Z���Ƙb�������L�q�����邪�A����͓����̑㗝�ł͂Ȃ��A���R���{�����̑㗝�ł���B�_���X�͗��R�̓����Ƃ��A�������Ă���B ���t���Ɋւ��Č����Γ�����̐ڐG�̎����́A�܌��łȂ��A�����̒��_�̎l���Ƃ��Ă���B�_���X�͑S�̂Ƃ��čr���ۂ��������������Ă��Ȃ����A����ɓ��������킹���\���͂���B �_���X�͂��̒��Łu���{���̌������������v��^�����Ă����Ɛ������Ă���B���̃e�[�u���ɂ����킯�ł͂Ȃ��B��풆�̑��荑�l�̘b�����Ƃ������ꂽ�����ł������B���ꂪ������X�C�X�M�l�̐ڐG�ɑ���A�_���X�̊�{�I����ł������B�����͏�Ɏ����ɓs���̂悢�A���߂����Ă����B

���C�R�̔����� �X�C�X����a���̊����d��������A���{�̊C�R�W�҂̔����͂ǂ��������̂ł��낤���H �ۉȑP�l�Y�C�R�ȌR���ǒ��͈��܁Z�N�ꌎ�\�Z���A�f�g�p�ɑ��Ēq���s���B�����ւ̃C���^�r���[���A�ブ���O�ł���B�@�@�@�@�@

�u���̗����̌܌���\���������ɓ����C�R�ȌR���ǒ����畐�����ɐe�W�ŕԎ��������B�Ƃ��낪����ɂ��Ɓg�M�����̃_���X���Ƃ̌��v�|�͂悭�����������A�ǂ������{�̗��C�R�𗣊Ԃ��悤�Ƃ���G���̖d���̂悤�Ɏv����߂����邩��A�[���ɒ��ӂ��ꂽ���h�Ƃ����̂ł���v�Ə����Ă��邪�A����͕ۉȂ̂��Ƃ��w���Ă���B�،��͈ȉ��̂悤���B �u����͎����C�R�ȌR���ǒ��ɏA�C���Ă���Ԃ��Ȃ��̍��ł������B���炭���l�ܔN�Z�������̍��ł������낤�B�R���Ǒ��ے�����c���卲�Ɠ��ۈ��L�n���ב卲�Ƃ��A�����ɂ����������Ȗʎ��ŁA��ʂ̓d������ɓ͂��ɗ����B ���͂��̓d����ē��C���Ɏ����čs���Č�ڂɂ��������A�C�������������ł������B�b�����ČR�ߕ������̑吼�ꎡ�Y��������A����͕č����A���{�̗��R�ƊC�R�Ƃ𗣔����邽�߂ɁA�d���Ƃ��ē����ɐ\������Ă������̂ł���Ǝv���邩��A����ɉ����鎖�͔��ł���Ƃ̈ӌ����o���B �����͏��A�I�����]����悤�Ȏ������d�Ɏ咣���鎖�́A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł������B����ő吼�̎咣���������߂��B�i�����j�R���ǒ��̏����Ƃ��āA�����O����b�Ɉڂ��O����b�ɂ����āA�K���ɏ������ĖႤ���ɒv���܂����v �����̑��d�̎����Ɋւ��ẮA�Z����{�Ɛ������L�����Ă���B�������u�ē��C�������������ł������v�ƂȂ��Ă���̂́A�^�₪�c��B

�u�Z����\�ܓ��ɊC�R��b���������Ă��āA����������d��̓��t����e�ɂ��āA�������Ǝ��̘b�������ɂ���āA�L���ɑ����ȐH���Ⴂ�͂��邪�A��͂莄�͎��́h�ۉȃ����h���Ŏ�����������Ȃ����_�ɗ����������B�v�Ƃ���B���t���ɂ��ē����Ƃ̑����F�ߐ������Ƃ������A�����̂ق��������������悤���B �������x����r�R�ߕ���ꕔ���ł���B�����͓��N�\���A

�u����i�߂鎖���A��i�ɐi�����錈�S�������B�Ƃ��낪���̒��ڂ̏�i�ł���R�ߕ������吼�ꎡ�Y�����́A�������Ɍp���{���̈ӋC���r�����������A���͒m���Ă����B

�h�N��͐����ɐS���𒍂��ŋ���X�����B�a���̖��́A�N���l����ׂ��ł͂Ȃ��h����ȗ����̖��ɂ́A��؊��^���Ȃ����ɂ����v�ƁA�D�ӓI�ɓ����d�𑨂������A�����̈ꌾ�͉e�����傫�������B �����̐i�����p�������Ƃ����R�ߕ������L�c�����͐��A�����u�Ō�̒鍑�C�R�v�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɐ������Ă���B���܁Z�N�̔��s�ł���B

��������ɑ��ĊC�R�������Ă����ϑ��́A�T�ˎ��̔@�����̂ł������B

���A�đ�\�_���X���̒�ẮA���{�C�R��������ݏo�������̊S��������悤�ȋ�̓I�ȓ��e�������Ă��Ȃ��B�i�P�Ȃ钊�ۓI�Ȍ����݂̂ŁA���e�Ƃ������Ƃ������̂͂Ȃ������j ��O�A�_���X���̓h�C�c�̏I��ɂ��Ĕ��Ɋ����l�������ł��邪�A�h�C�c�̏I��̖͗l�Ƃ������͓̂�����X�̒m�����ɒu���ẮA���{�̖͔͂Ƃ���悤�ȉ������Ȃ������B������ɏ���ē��{�����܂��s���Ƃ͍l�����Ȃ������B ���_�Ƃ��āA���̐i���͓��{�̐�ӂ�Őf����o�����D�f�b�Z�G�i�ϑ��C���j���A�Ȃ����͐�Ӕj����d���ȊO�ɂ́A�������Ȃ��v

�A�����J������s�@��h������ƌ����b�́A���{�ł͒N���������^�����B�����������ƈႤ���e�̓d���ł������Ƃ����Ȃ��炸�A�e�������悤���B �Ō�́A�C�R�̗ǎ��h�Ƃ���ꂽ�C�R�ȋ���ǒ����ؑy�g�����ł���B���̕��͂́A���Z��N�ɏ����ꂽ���̂ł���B �u���̌������������d�ɂ́A�č����Γ���ɉp�D�\�̎Q���]�܂Ȃ����ƁA�Γ��킪�������{�܂łɏI��Ȃ���A�\�A���Γ��푈�ɎQ�킷�邱�Ƃ��������A���[�Y�x���g�哝�̂����ӂ������ƁA�ČR���͑�K�͂̋�P�A�H�ƁA�A���A�s�s�̔j���A�{�y�㗤�A�������~�����˂���Ă���A���̎����͎��A�����Ɣ��f����邱�ƁA�_���X���g���܌���\�O���A��\�ܓ��̓��\������Ă������ƁA�C�R���������X�C�X�ɑ���Ӑ}������A��s�@�͐���ŏ������铙�̗v�|�ł������v �����ƃ_���X�@�ւƂ̉�k�̓��t�𐳊m�ɍČ������B�X�C�X����̓d��ɐڂ��A�������c�����؍��ł���B�����Ɏ����̑ԓx�Ƃ���

�R�ߕ��������吼�́A���U�̕��ƌĂ��C�R�̒��ł͍ŋ��d�h�ŁA�����d�ɂ��Ă͐^��������ے肵���l���ł���B�s��Ƌ��Ɋo��̎��E�𐋂���B����Ď�L���͎c����Ă��Ȃ����A�����̃R�����g�������{���L�̒��ɂ���B������\�Z�� �u�i�吼�j�������A�a���̉\������Ɏn�܂�C����ł́h���U�h���s���Ȃ��Ȃ邵�A�ÎE���n�܂�ł��낤���̏�������v�Ɩ��f�����ɏ����Ă���B�����ł̘a���̉\�Ƃ́A�����d���܂�ł��悤���H �����̓d����ЂƂЉ��B����͔����\�l���A�C�R�����A�R�ߕ������̘A���ŊC�O�����Ɍ�����

�����ؑy�g�W������ ��ɂ��Љ�����؏����͈��l�l�N�㌎�A�ē��C������u�ɔ�̂����ɐ푈�̌�n���̌���������悤�v������ꂽ�ِF�̌o�������B����͏I��ł��A�W���镶�����ċp���Ȃ������B���ꂪ�����u���ؑy�g�W�����v�Ƃ��Č��J����Ă���B �����ɂ��Ă̋L�^���܂܂�Ă���B�������͏I��W�̌����҂̊Ԃł͒m���Ă���A���x�ƈ��p����Ă��邪�A�X�C�X�̘a���H��Ɋ֘A���ėp����ꂽ���͂Ȃ��B

���l�ܔN�܌��\����Ɂu�݃X�C�X��������̕��v�Ƃ���

��D���[�������l�I�ɏ��m�����邩����ɂẮA���{�l�ɑ���푈�ӔC�Җ���͐b���Ɍ��肳�ꂠ��ƁB�����B�ɂ�����푈�ӔC�ґ��v�͓��l���x�ɂ��āA�e�ӔC�҂͔�Q���ƂɈ����n����ׂ��ƁB

���̏����L�������e�̓d����A�A�����J�̉�Ǔd�ɂ͖����B�R��Ă�����̂����邱�Ƃ��ؖ�����Ɠ����ɁA�����̊����ɂ��đ����̂��Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă����B �܂�u�_���[�v���ƃ_���X�̊��������߂ĕ������̓d����A��㓡���͑��d�̓��Ƃ����̂ł͂Ȃ��낤���H���d�̓��t�́A������Α����قǁA�����̐挩�����ۗ������邱�ƂɂȂ邩�炾�B�����������܂ł��Ȃ��A����͒P�Ȃ���ł���A�a�������ł͂Ȃ��B �����ɓ��{���\�A����Ęa��������Ƃ����A�X�C�X�����ł̉\���Љ��Ă���B��ɂ��Љ���悤�ɓ����ł͂��łɁA���̘b���L�܂��Ă����B���Ẵ}�X�R�~�����������\�z�������A�����̊�ɂ��~���Ă����B

�����ē����̘a���������d�́A����܂œ��{�ɂ͑��݂��Ȃ��Ƃ���Ă����B����̂ɍ����܂œ�����̉�z���A���̂܂����ꂽ�̂��B�M�҂͂���N�{�����߂ė����B�Ƃ��낪�����d��ɖڂ�ʂ��������A���e���L�^�Ɏc���Ă����B�m���Ɍ����ł͂Ȃ��B�������o������Ƃ��͎�O���X�Ȃ���A�܂��Ɉӎu�̂���Ƃ���ɓ�������Ƃ�����ۂł������B�ȉ��̕��ʂ�ǂ�ŁA��̃}�W�b�N�d�ɖ߂�ƁA�ޓ��̈Í���ǃ��x���̍������ĔF�������鎖�ɂ��Ȃ�B �ݐ��������d��v�| ��\�[�Z�[���i��\�N�Z�������j

��D�g���[�}���A�X�e�`�j�A�X�̐l�C������B�Ă͕\�ʁA�������~�������т��A���S�͑��₩�ɑΓ���I�����ł�

�����ĊC�R�̐ӔC�҂ł������A�ē������C�R��b�̓����d�ɑ��锽�����A�傫�ȓ�Ƃ��ĕM�҂Ɏc���Ă����B�ԐړI�Ȃ��̂���ł���B

����������ۉȌR���ǒ����q�ׂ�u���͂��̓d���ē��C���Ɏ����čs���Č�ڂɂ��������A�C�������������ł������v�Ƃ����̂͋^�킵���B�ē��́A�����̓d��ɑ��Ă����l�̔����������A�ꌏ��������グ�A�O���ȂɉĂ���̂ł���B �Ƃ��낪���͓����d�̓��e���L�^���������Ɂu�ē���b�̍l���v�Ƃ���

�ƒZ���Ȃ���������c���Ă���B�m���ɓ����̐i���͕ē��C�R��b�̎��ɂ��͂��A���z��������ꂽ�̂��B���������ʂɂ���悤�ɗ���̑�b�̔����͑��̊������l���Ȃ���^�I�A�����ċy�э��ł������B

�����{�̑Ή��� �X�C�X����̔M�S�ȓ��������ɑ��A���{�����

�����H�삪�A���悢��ŏI�i�K�ɓ����Ă���̌o�܂́A��O�I�ɓ��{�̊O���j���قɎc���ꂽ�������̓d��������A���m�ɑ����邱�Ƃ��o����B�a���W�̕����͘A�������i�����Ă���O�ɏċp����K�v�Ȃ��A�Ɣ��f��������ł��낤�B �C�R�Ȃ���b������Ă�������A������\�O���̓����O�����������X�C�X���g���d�� �u��D�ŋߋM�n�C�R�������h���[�Y�x���g�h�̍݉��B���gDulles�Ȃ�҂��A�m���Ȃ��O�҂���āA�������ɑ��h���{���ɉ����ĕč��Ɛ�Δ閧���ɘb�������̈ӌ�����Ήؕ{���{�ɓ`�B���ׂ��A�������C�R�����𐐐��ɔh���̈ӌ�����A��s�@���̑��̏�����������|�\�o�������Ȃ��đ[�u�U�P�z���鏈�A�C�R�����ɉ����Ă͓����ƘA���̏� �h�G�̖d���y���ԍH��p��ɍs��ꊎ�A��ڕW��鍑�C�R�ɒu�������ɔF�߂���Ɋӂ݁A�����Ƃ��Ă͖{���͎�グ����ӌ��Ȃ邪�A���̎�H��ɑ��Ă͏��ݒ鍑�����Ɩ��ژA���������Ɋώ@���ׂ��h�Ƃ̎�|�̉�P����Ƌ��ɁA�{���������O���ȂɈ�C�������B

�{���������ʂ��č����ǂ̘a�����Ɋւ���^�ӂ�T�蓾����A�Ɋւ���M�������}���d�����x�v�ƏI��ԍۂɂ�������炸�A�����̌P�d�ƂȂ��Ă���B �����������̍Q�Ă��f���Ă��A�L�q�����܂萳�m�ł͂Ȃ��B�`���M�n�C�R�������Ə����Ă���A�����ȊC�R�ږ�Ƃ����̍����g���Ă��Ȃ��B �A�����J�����d��̔��M�l���u�����{�l���ǂ����s���v�Ɣ��f���Ă����̂ɑ��A�O���Ȃł̓X�C�X����C�R��b�Ɉ��Ă��d���̓��e���A�ᖡ�����Ղ��Ȃ��B���M�l�̐��������������̂ƍl���Ă���B �����ČÂт����̓d��̃I���W�i�����e���悭����ƁA���O�Ɏ菑���Łu���d�O�C�R�����v�u�C�R���悸���������ɑ��L���卲��蔭�d�ς݂Ȃ�R�d�b����v�Ə������܂�Ă���B�C�R�̔��d���m�F������A���ꂪ����ꂽ���Ƃ�������B������\�O���̂��ƂŁA�C�R�͈̂���O�̓�\����ł����� �܂������Ɂu�{���������ʂ��č����ǂ̘a�����Ɋւ���^�ӂ�T�蓾���v�ƊO���Ȃ́A���̃��[�g��ʂ��āA�����炩�ł��A�����J�̘a���Ɋւ���^�ӂ�T�낤�Ƃ�����������������B �����O�\����A��������������g�͕ԓd��łB�I��߂��Ȃ�ƒʐM����̈����ŁA�X�C�X�Ɠ����̊Ԃł͓����܂Ō܁A�Z��������悤�ɂȂ��Ă����B�ł��邩����ۂ́A�X�C�X����͐ܕԂ��Ԏ�������ꂽ�Ƃ�����B �u�{���C�R�����y�⍲����蒮�悹�邪�i���n�ɂ͐����ɊC�R�����Ȃ����يC�R�ږ�Ȃ邪�A�����⍲�����C��A���l�̐��i����тɐ����������Z�p���Ȃ�W���A��X������N�������j�h�C�j�V�A�`�u�h���č������\���ł�����̂Ƃ͌��Ƃߓ�ɕt�A�َE����邱�ƑR��ׂ��Ƒ����B ���h�_���X�h�̐l���ɕt���Ă͉��d�掵��㍆�ɂČ䏳�m�̒ʂ�A���m���Ȃ��O�҂Ƃ͗\�˂Ėh�����蓖�����Ƃ̊ԂɘA���W���肵�Ɛl�h�n�b�N�h�ɂ��ď]�����n�ɉ����ĊC�R���̎g�p�����肽��o�܂���A�{���͓��l���h�_���X�h�̔鏑�ƗF�l�Ȃ�W�𗘗p������̂ƔF�߂��v �C�R�����Ƃ͐����̂��Ƃł���A�⍲���������̂��Ƃ��w���Ă���B�����̃X�C�X����ȗ��A�C�R�W�҂̊Ԃł́A�W���������Ⴍ���������B�������g�͂��̌����Ƃ��āA�����̐��i�Ɍ��y���Ă���B���ۓ����̓X�C�X���肵�Ă���A�����Ƃ��ĐU�����Ă����悤���B�����\�����ɓ����͓����Ɉ��Ă� �u��Z�l���@�M�d�O�������@�R���ǒ����ā@�A���~�n�ڂ̐������̍w���̍��ӂ̌�A��ɐ����卲�����ۂ̐����̌P����Z�p�I���ɓ����点�Ă���B����������������]����̂ł���A���O�Ɏ����ɘA�����v�Ɛ����������̕����Ƃ���悤�ȕ����Ă���B(��Ǔd) �蕿����l��߂ɂ������鐫�i�Ƃ����铡���ƁA���X�Z�p�҂ł��鐼���̊p���͑z���ł���B���ɂȂ��āA�����̊p�c���m���u�����N�Ǝ��v�Ƒ肵

���������{�ւ̔��d���́A�㊯�ł��鐼���������Ă���B�����Ő����̖��O���g���āA��������Ɣ��M�����̂��A�����炵��������ł������B����ē��{�ւ̘a���̓d��́A�ꕔ�����������͖ڂ�ʂ��Ă��Ȃ��͂��ł���B ���Ď�����������g�Ɍ������āA�����͖{���̎�������Ȃ������B�u��Ă��_���X�̕����痈���v�ƕ����ƁA���g�͋C�����Q�����B���ꂪ�����ɑ���A�َE���ׂ��Ƃ�����̕ƂȂ����B ���t���������̂ڂ�ƁA������\����̉������g�̐e�W�d����O�������قɎc���Ă���B���e�͓������X�C�X�����{�������R�����ɂ��a���H��̕ł������B���R�������l�Ƃ��ē����Ă����B�������g�͉��{���[�g�Ɋւ��ẮA�C�R�̂Ƃ͑ΏƓI�� �u�����҂�����̂悫�ƔF�߂����v�ƍ����]�������B�E�ƊO�����̊�ɂ́A���R���[�g�̕����A�M����������Ɖf�����B�P���ɁA���O�ɑ��k�����Ƃ������R����A�x���������̂�������Ȃ��B

�����\���A�x�����̌��g�قɁA�|�c�_���錾�̎����`������{����̌P�߂��͂��B�������g�͂��̓��̂����ɁA�X�C�X�̊O���Ȃ�K�₵�A���{�̍~���̈ӎv��A�����ɓ`����悤�˗������B ����ɂ�������炸�����́A�܂��_���X��ʂ��ĉ����o���Ȃ����ƍl���Ă����B���\����� �u���܍��@�����������ā@

�O�@�������ɑ؍݂����X�Ō�̖��߂Ƃ��āA�����̐���Ɋ�Â��A�ߋ��̓��ʂ̘A���H���g���C�鍑�̊�]�̐��A�ɓw�߂����B�v

�u���l���@�����������ā@

�������H��Ƃ́� ���{�C�R�ɐ펞���ł���Ȃ���A�{���ɘa������\�������Z���������Ƃ́A�^����A�㐢�Ɏc�����ׂ��o�����ł������B�����ē������g�̐ϋɓI�s���ɂ́A���M���ׂ����̂��������B ���������{�ɏ����������d��̓��e�ɂ��ẮA����܂Ō��Ă����悤�ɁA�������玖������E���������̑n�삪���荞��ł����B���V���g���̓_���X�ɓ����ƌ��ɓ��鎖�����F�����Ƃ��A��b�������͑�g�����X�C�X�ɑ���Ƃ����b�́A�����̍��b�ł���B ������͐������\���邪�A���̍ۂɂ͎��Ȃ̐挩�����������邽�߁A�H��̓������قڈꃖ�����߂��B����������d���̗v�f���A�X�C�X�ɂ�����a���H��̎����̋������������B �^�̌����͒x��A��߂�����b���̂Ƃ��āA�c�`�ōL�����Ԃɒm��n�����B�����̎��Ȍ����~�̋������A�e�������Ƃ��킴������Ȃ��B �ǂ����ē����͎�����{���ɕ��Ȃ������̂��H�����Đ��͏����ł�����𐳂����Ƃ��Ȃ������̂��H�_���X�@�ւƊԐړI�ł���A�ڐG�����Ƃ����������������ɁA�M�҂ɂ͎c�O�łȂ�Ȃ��B �I���Ɍ��ʂƂ��āA�����ɑ��Ă�⌵��������{�҂ƂȂ��Ă��܂������́A�W�҂ɂ��͂�����B �I���

��ȎQ�l���� ��z�W

�������W

�ꎟ�j��

Magic Summary ��������}���ٌ����j���ّ� Translation Reports of Intercepted Japanese

Naval Attache

Messages, 1942-1946

�I��H��W�Ԃ� �O���j���ّ�

�X�C�X�������ٕ���

|

| ���̌��@�k���F���Y�@�ꕔ�@�g�b�v |

![]()