茶道を楽しむ 表千家不白流 清風会師範 石原宗牛

E 茶道徒然草

和服

我が家の家紋ではなく名称を知らない。知っておきたいなあ。

ジッと眺めると、私が三河の育ちである為か綿の木の花が思い起こされる。

調べると、

実際の茶の実は、左写真のこんな姿です(埼玉県庁Website)。ツバキ科なので、椿の実に似ていますね。しかしながら 昔の人は、よくもかように美しくデザインしたものです。

茶道教室に着物姿で通う中、着物を畳み納め、そしてまた開いて着るという様になって興味深く思う事があります。

それは、洋服との違いです。

着物は畳みますと長方形の平らな布地が重なっている状態になります。ヒラと平に。そして箪笥に納めておくとそれがシワ伸ばし効果を発揮し、次に着る時、奇麗になっているのです、アイロンなしで。

洋服と異なり着物は曲面のパーツはありません。全て平面のパーツから出来ている事から、畳みますとヒラっとなるという事です。

更にはこのパーツは、「反物(tanmono)」ひとつ(一反)から裁断されます。

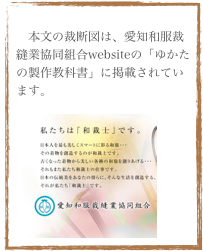

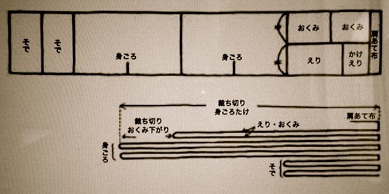

この図は、反物から着物を構成するパーツの裁断図です。

上半分の図が、平面図。下は、広げた反物を裁断用に畳んだ断面図です。布余りが無い 見事な構成になっています。

更々眺めるに、着物には 「洗い張り」 という洗濯方式があるのです。洋文化のクリーニングは「丸洗い」と呼びます。

「洗い張り」とは、着ている着物をパーツに解き、元の反物状態に並べ戻し、縫い繋ぎして洗います。そして再び着物に戻します。着物はこの洗濯処理で復活するのです。こうして代々引き継がれ使用されていた着物は、かつては資産のひとつと考えられていたと云うのも分かる気がします。

私めは男でありますから、眺めるご婦人の姿という視点からすれば、洋服は、グラマーという褒め言葉がある様に女性の体の曲線美を強調し男を魅了しようとします。

他方、 グラマーという概念のない 和服は、体の曲線美は見せず、生地質、織り柄、染色、染め付け柄など駆使した布地の「美」、着物自身の「美」を掲げて御婦人自らを高貴にしていきます。

着物は、何とも上品であります。(宗牛 2011/9/30)