茶道を楽しむ 表千家不白流 清風会師範 石原宗牛

E 茶道徒然草

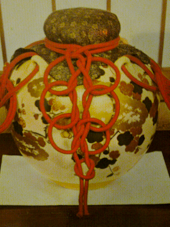

壷荘り(tubokazari)

秋深し、明日は東京で、茶会を一席運営する。

茶会の準備はもう終わりにして布団に入ろうかと思い出した折り、社中の仲間からメールが届いた。

「私、明日の和装の草履が無いのです。引っ越しした時、実家に置き忘れた様です。宗牛さんのところの何かお貸し願えないだろうか」というものだ。

久し振りの和装で草履が無い事に今、気付いたという次第のようだ。そりゃあ大変だ。私もあたふたと、「了解。明日持って行きます」と、返信。

一夜明けて茶会当日。天気晴朗。

晴朗なれど、あの草履の君が現れない。ようやく現れた草履の君はパンプス履きの着物姿だ。いつも乍らてんやわんやで茶席が進みます。

いざお点前してみたら立礼棚が狭くてお道具の蓋置きが床に落っこちたり、

席入りしている客全員を束ねるご正客が突然席を立ち去られ、どうなされましたかと追いかけたり。

「お客に入ったあの先生の前だと緊張しちゃう」と、常の度胸の良さに似合わず真っ赤な顔でお点前を終えてきたり。

これを、十一月の炉開きの席で披露します。中の新茶を取り出し、石臼で挽き抹茶にし、その場で客に振るまうのです。

口切りの茶事(kuchikirinotyaji)

と呼ばれます。私は経験ありませんが、のどかで香り高い事ですね。この時、 口切りした茶壺は左の写真の様に飾り緒が組まれ(壷荘り)、再び床に飾られます。

茶道の世界では茶壺の口を切る十一月を年の初めと見なして重視しています。

口切りの茶事では、壷荘りの他にも、

茶花は、冬の茶花に替える、

畳を替え、障子を張り替える、

露地の竹樋などは青竹に替える、

など、年の初めを意識して茶席の演出をするという事です。

誠に結構な御点前でございます。(宗牛 2012/11/24)