茶道を楽しむ 表千家不白流 清風会師範 石原宗牛

E 茶道徒然草

湯けむり

初もうで。

神社の鳥居をくぐるといち早く、参詣者の行列に並んでしまい、 手水舎などすっかり忘れてしまう私です。

ちょうずや、私の地の鎮守様では、てみずや、と呼ぶ「手水舎」。参詣する人が身を清める場ですが、皆様はこの手水舎でどのように清めておられますか。

柄杓に取った清水を左手そして右手に掛け清め、さらに、口に含んで流して、身の内外を清め、最後に柄杓の柄にも掛け流す、のが倣いです。ご留意すべきはひとつ。使う柄杓の合(gou)には直接口をつけない事です。「合」というのは、柄杓で水を汲んだときの水が溜まる器の部分をいいます。共用の柄杓でありますれば、なり。

さて、茶室の露地には蹲踞(tsukubai)という場があって、ここで身を清める事になっています。そして手水舎と同じ様な作法で清めます。

身を清める。俗な私には特に、いい場面です。芽吹き、青々と葉を重ねる春、夏、照り葉の秋、の清めは何とも良いものです。更には、寒の入りの候ともなれば身の引き締まる清水の冷たさも何とも言いがたし、です。

が、本音を言えば、寒中水泳もどきで、凍えます。私が通う茶道教室では蹲踞を使う事なしには席入り出来ないもので、ものぐさなこの身には、辛い。

その日、茶道教室に出向きますと、立ち眺めた蹲踞が温泉の湯けむりでありました。そおっと指を差し入れると、これが何と暖かい。お湯でありました。寒中の湯は誠に美味でありました。

「もてなす」という事。

茶室の庭、露地を掃き清めることからはじまり、露地の飛び石を雑巾で洗い清めるとか、あげくは、露地の庭木の葉、葉一枚一枚、拭き清める事もしますと、師から伺った事があり、そんな事までするものかしらと白んでいたら、この光景をTVの茶道番組で見てしまい、恐れ入ると頭を下げた次第です。

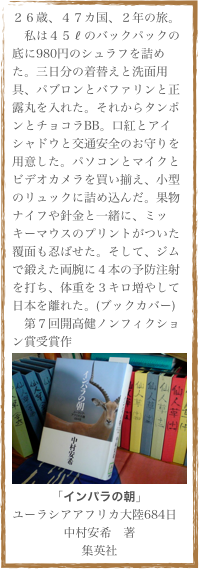

ラジオで桐島カレンさんが、世界50カ国を行脚した作家の中村安希さんと対談していて、

日本人の特徴。カスタマーサービスの心はなんたって、

日本が、世界一 ですね。

あちらの飛行機に乗ってて乗務員が枕を投げてよこした

時は、驚いたもの。

とありました。

日本の接客の心根は世界一、か。そうかもしれない。

迎えいれる席のお軸や茶花、迎える茶室の露地、などをしつらえる姿、めでる姿。 抹茶を点てる姿、いただく姿。

お茶事では、お茶を頂く前に懐石膳でもてなします。この膳をお出しする姿、いただく姿。

茶道の作法は、 もてなす人の姿の美しさを追究します。

他方、もてなしを受ける人の姿の美しさも追究します。

口から骨を出す様な料理とか、歯で噛み切る様な料理は、遠慮します。

茶道は、お茶事の場をかりて、もてなす心ともてなしを受ける心を伝えています。

もてなされるままではいけません。蹲踞の湯に感動したならば、湯の温かさを話題にする事が作法であると茶道は伝えています。わたし食べる人、貴方作る人、という分業は無いと教えています。

全くもって恐れ入る私であります。(宗牛 2012/3/28)